Erfolg oder Scheintransparenz? Eine Bewertung

Tranparenzgesetze sollen dazu dienen, allen Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu Information gegenüber Behörden zu ermöglichen. Doch wie gut funktioniert das in der Praxis? Annette Lehnigk-Emden gibt eine Einschätzung.

von Annette Lehnigk-Emden erschienen am 28.10.20241. Transparenz? Wozu eigentlich?

Ich möchte beginnen mit einem Zitat von Konstantin von Notz, Stellvertretender Fraktionsvorsitzender1 der Partei Bündnis 90/Die Grünen:

„Um staatliches Handeln transparenter, offener und nachvollziehbarer zu machen, braucht es ein Bundestransparenzgesetz. Gemeinsam mit Expert*innen weisen wir seit Jahren auf die positiven Effekte von Transparenzgesetzen hin und haben im Parlament2 wiederholt sehr konkrete Vorschläge dazu unterbreitet, die Verfügbarkeit und Nutzbarkeit offener Daten zu verbessern.“

In Umsetzung des Informationsfreiheitsgesetzes haben viele Bundesländer ländereigene Transparenzgesetze verabschiedet, die das Handeln der öffentlichen Hand den Bürgerinnen und Bürgern näherbringen und damit nachvollziehbarer und verständlicher machen sollten um so auch die Demokratie zu stärken.

Auf der Website „TransparenzGesetz Rheinland-Pfalz“ findet man die zutreffende politische Erklärung über die Ziele des Landestransparenzgesetzes Rheinland-Pfalz, stellvertretend für die politische Motivationslage aller Bundesländer zur Einführung solcher Gesetze auf der Basis des Informationsfreiheitsgesetzes des Bundes und der Länder.

Ich zitiere: „Das Transparenzgesetz ist die Grundlage dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz den Anspruch auf Informationszugang ohne Voraussetzungen und unkompliziert umsetzen können. Die Landesregierung will damit politische Entscheidungen nachvollziehbarer machen und die demokratische Meinungsbildung fördern. Je mehr Informationen die Bürger und Bürgerinnen haben, desto bessere Möglichkeiten zum Mitreden und Mitgestalten gibt es.

Zugleich wird sich das Verhältnis zwischen Bürgern und Verwaltung dadurch deutlich ändern. Denn mit diesem Gesetz werden Transparenz und Offenheit zu Leitlinien für das Handeln der Verwaltung.“

So werden Zweck und die Zielrichtung des rheinland-pfälzischen Landestransparenzgesetzes zutreffend in § 1 wie folgt gesetzlich festgelegt:

- (1) Zweck dieses Gesetzes ist es, den Zugang zu amtlichen Informationen und zu Umweltinformationen zu gewähren, um damit die Transparenz und Offenheit der Verwaltung zu vergrößern.

- (2) Auf diese Weise sollen die demokratische Meinungs- und Willensbildung in der Gesellschaft gefördert, die Möglichkeit der Kontrolle staatlichen Handelns durch die Bürgerinnen und Bürger verbessert, die Nachvollziehbarkeit von politischen Entscheidungen erhöht, Möglichkeiten der demokratischen Teilhabe gefördert sowie die Möglichkeiten des Internets für einen digitalen Dialog zwischen Staat und Gesellschaft genutzt werden.

- (3) Transparenz und Offenheit sind Leitlinien für das Handeln der Verwaltung. Sie finden ihre Grenzen in entgegenstehenden schutzwürdigen Belangen.

Und genau in gesetzlichen Regelungen, wie hier in Abs. 3 des beispielhaft für alle Länder angeführten Gesetzes von Rheinland-Pfalz liegt das Problem der Transparenzgesetze.

In manchen Bundesländern gibt es Transparenzgesetze mit proaktiven Veröffentlichungspflichten auf staatlichen Plattformen. In einigen Ländern und im Bund gibt es Informationsfreiheitsgesetze, die den Zugang nur auf Antrag gewähren. In Bayern und Niedersachsen gibt es nach wie vor kein Recht auf Zugang zu amtlichen Informationen, ohne dass bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

2. Ausnahmevorschriften der Transparenzgesetze – Klug oder Weg zur Umgehung der Gesetze?

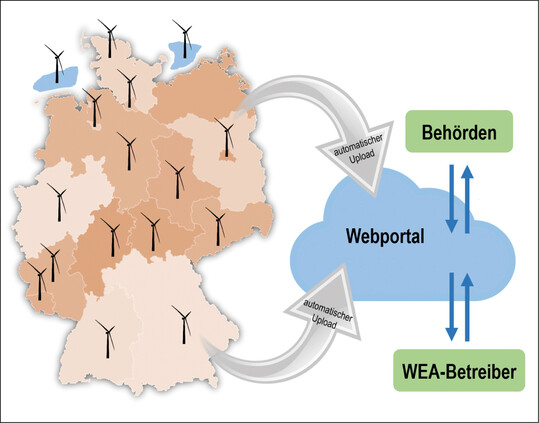

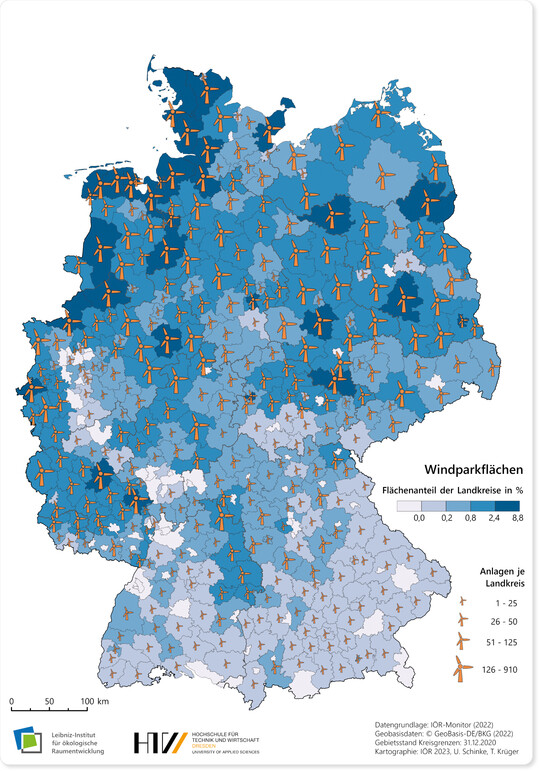

Für die Naturschutzverbände als auch entsprechende Bürgerinitiativen stellen diese Gesetze eine wesentliche Voraussetzung dar, um in naturschutzrechtlichen Fragen/Genehmigungsverfahren behördliches Handeln nachzuvollziehen und die möglichen Eingriffe in Natur und Landschaft rechtskonform bewerten zu können. Denn wer erhebt schon gerne einen Widerspruch oder eine Klage gegen behördliche Genehmigungen, beispielsweise zu Grabungen, um eine Wasserquelle gewerblich nutzbar zu machen, gegen einen Bergbau oder auch gegen Windparks im Wald, Mastställe zur Viehzucht oder nur die Planungsrechte der Kommunen, ohne die von den Antragstellern im Genehmigungsgang vorgelegten Gutachten zu Auswirkungen auf Flora und Fauna zu kennen und somit die in die behördlichen Abwägungsprozesse eingeflossenen Gegenargumente eines Vorhabens zu bewerten?

Nach meiner zugegebenermaßen sehr kritischen Erfahrung stellt es sich teilweise als schwierig, wenn nicht sogar aussichtslos dar, als Bürger bzw. (nicht anerkannte) Naturschutzorganisation (z.B. Bürgerinitiativen) an die notwendigen Informationen zu kommen, um aufgrund eines gesicherten Sachverhaltes die behördliche Entscheidung verstehen zu können und letztendlich auch rechtliche Schritte zu prüfen3.

Einige Informationen sind im Transparenzregister nicht abrufbar und bedürfen einer Antragstellung zur möglichen Offenlage an Bürger, Bürgerinitiativen oder Naturschutzverbände. Oftmals weigern sich die Genehmigungsbehörden, Informationen freizugeben unter Berufung auf entgegenstehende öffentliche oder private Interessen. Als ein öffentliches Interesse wird oftmals die mit der Bekanntgabe der Informationen befürchtete nachteilige Auswirkung auf den Zustand der Umwelt und ihrer Bestandteile herangezogen. Als ein schützenswertes privates Interesse werden häufig die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Antragstellers eines Vorhabens angeführt, um den Zugang zu Informationen eines Genehmigungsganges zu verweigern.

Mir drängt sich hier der Eindruck auf, dass bestimmte Informationen von Seiten der Genehmigungsbehörden unter Bezugnahme auf die beispielhaft genannten Ausnahmetatbestände nicht zur Verfügung gestellt werden sollten. Es ist schwer verständlich, dass bestimmte Gutachten, über deren Festlegungen ein beantragtes Vorhaben genehmigungsfähig wird, Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen unterliegen soll bzw. deren Freigabe die Natur gefährden könnte. Gutachten, die die Rechtmäßigkeit und Ausgleichbarkeit bei Eingriffen des beantragten Vorhabens in Flora und Fauna zum Gegenstand haben, stellen nach diesseitiger Auffassung keine Freigabe von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen dar. Damit werden keine betriebswirtschaftlichen Daten zum Bestand der antragstellenden Firmen erfasst. Und die Freigabe der Daten kann auch nicht zum Nachteil für Natur und Umwelt sein, da sie durch diese ja gerade im Falle des Eingriffes geschützt werden soll.

Hier drängt sich tatsächlich die Frage auf, warum die Genehmigungsbehörden, entgegen dem politischen Willen, restriktiv mit der Freigabe von Informationen umgehen. Haben sie selbst, aufgrund mangelnder Kompetenzen, die auf Seiten der Antragsteller gleichfalls über die Beauftragung der erforderlichen Fachgutachten eingekauft werden, ihre Bewertungskompetenzen eingebüßt4? Möchten sie ein schnelles Genehmigungsverfahren in der Hoffnung, Zweifler nehmen den Rechtsweg aus Kostengründen nicht in Anspruch?

3. Conclusio

Abschließend bleibt festzustellen, dass die gültigen Transparenzgesetze ihren Zweck verfehlen und somit die Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns nur sehr eingeschränkt gegeben ist.

Aus meiner Bewertung heraus bedarf es zwingend zumindest einer Neufassung der oftmals vielfältigen, weit gefassten und unbestimmten Ausnahmetatbestände, die den Genehmigungsbehörden weitreichende Verweigerungsmöglichkeiten einräumen. Es sollte nicht weiterhin jedem Geheimhaltungsinteresse der Vorrang vor Transparenz eingeräumt werden, um möglicherweise Rechtsmittel abzuschneiden. Zu überlegen wäre auch, das Recht auf Zugang zu Informationen im Grundgesetz oder auch den Landesverfassungen (Bsp. Schleswig-Holstein) zu verankern. Der juristischen Logik nach sollte zunächst ein voraussetzungsloses Recht auf Zugang zu staatlichen Quellen eingeräumt werden. Einschränkungen dieses Rechtes sind in einer gesetzlichen Grundlage zu regeln, die eindeutig und hinreichend bestimmt die Ausnahme begründet. Dies ist derzeit nicht gegeben und führt zu einer Rechtsunsicherheit, die letztendlich in einem oftmals verweigerten Zugang zu Informationen als Grundlage staatlichen Handelns führt.

1 Zitat aus: Pressemitteilung Bündnis 90 Die Grünen vom 06.10.2022 „Die Zeit ist reif für ein Bundestransparenzgesetz“

2 Gemeint ist hier der Deutsche Bundestag

3 Anerkannte Naturschutzverbände können, ohne in eigenen Rechten verletzt zu sein, nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz in einigen Fällen direkt klagen. Aber auch hier sollte man über Informationen verfügen, die die Erfolgsaussicht einer Klage zumindest für vertretbar einschätzen lassen, um nicht die Verwaltungsgerichte zu überlasten und unnötige Kosten zu verursachen.

4 Von Seiten der Genehmigungsbehörden könnte man diese Problematik mit einfachen Mitteln abstellen, indem bereits bei Antragstellung auf eine Freigabe hingewiesen wird. Man kann real schützenswerte Informationen schwärzen.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.