Schafe im Weinbau

Abstracts

Mehrfachnutzungen landwirtschaftlicher Flächen sind ein Baustein zur Steigerung der Flächeneffizienz. Gegenüber der Monokultur verbessern sie im Optimalfall Ökosystemleistungen und sind daher ein wichtiges Forschungs- und Anwendungsfeld für eine Adaption nachhaltigkeitsdefizitärer Landnutzungs- und Ernährungssysteme. Der Einsatz von Schafen im Weinbau während der Vegetationsperiode ist ein wissenschaftlich noch weitestgehend unerforschtes Doppelnutzungsmodell. Über standardisierte Interviews wurden 34 Experten befragt, die bereits heute Schafe in ihren Weingärten halten. Die Schafe nutzen in der Sonderkultur nicht nur den Begleitwuchs als Grünfutter, sondern können selbst auch als Ersatz händischer, maschineller oder chemischer weinbaulicher Arbeitsschritte eingesetzt werden. Von den Experten wurde unter anderem bestätigt, dass der Einsatz von Schafen in bestehende Kulturen je nach Reberziehungssystem mit relativ geringen Anpassungen der Betriebsabläufe möglich ist. Neben der Expertenbefragung wurden auch Verhaltensbeobachtungen an Weinberg-Schafen durchgeführt. Mithilfe der Studienergebnisse konnten Chancen und Risiken des Doppelnutzungssystems identifiziert und verschiedene Umsetzungsformen kategorisiert werden. Abschließend werden wesentliche Ziele einer zukünftigen Erforschung dieser Nutzungsform benannt.

Sheep in viticulture – opportunities and challenges, practical implementation, and research goals

The multiple use of agricultural land is an element to increase land efficiency. Research into these land use systems must be intensified in order to improve their sustainability and create resource-saving agricultural food systems. During the growing season, sheep grazing in vineyards is a still novel and largely unexplored example of such mixed use. In a standardised survey, we interviewed 34 experts who already keep sheep in their vineyards. The sheep can be used not only for inter-row management but also for viticultural work that is otherwise carried out manually, mechanically, or chemically. Depending on the vine training system, it was confirmed that the integration of sheep into existing vineyards is possible with relatively minor adjustments. Furthermore, ethological studies were performed. The results serve to identify the opportunities and risks of using sheep in vineyards and to categorise different forms of implementation. Finally, major objectives for future research demands on this type of land use are outlined.

- Veröffentlicht am

1 Einführung

Global ist eine Verschlechterung des Zustandes vieler Ökosysteme festzustellen. Dies gefährdet lebenswichtige Ökosystemleistungen wie zum Beispiel Bodenfruchtbarkeit, Kohlenstoffspeicherung, Bestäubung oder Schädlingskontrolle. Eine wesentliche Ursache ist der fortschreitende Landnutzungswandel, der sich besonders in ressourcenbelastenden Nutzungsformen der Landwirtschaft zeigt. In vielen Produktionszweigen wird nur eine radikale Änderung heutiger Landwirtschaftspraktiken die Aufrechterhaltung flächengebundener Ökosystemleistungen dauerhaft garantieren können (IPBES 2019). Diese Feststellung konfligiert scheinbar mit dem Anspruch, dass eine intensive, konventionelle landwirtschaftliche Produktion zur Ernährung einer steigenden Weltbevölkerung notwendig sei. Derartige Einschätzungen lassen aber mögliche zukünftige Effizienzsteigerungen alternativer Anbauverfahren unbeachtet und extrapolieren die heutigen nicht-nachhaltigen Konsumgewohnheiten in die Zukunft (zum Beispiel Meemken & Qaim 2018). Im Ernährungssystem sind schon durch Nutzungsänderungen erhebliche Ressourceneinsparungen ohne einen tatsächlichen Gesamtmengenverlust produzierter landwirtschaftlicher Güter realisierbar (vor allem durch Ablösung der kraftfutterbasierten Nutztierhaltung; Mottet et al. 2017). Eine langfristige Ernährungssicherheit ist im Hinblick auf die Wechselwirkungen zu Klimawandel und Artensterben letztlich nur durch eine ressourcenschonendere Landwirtschaft denkbar (Reganold & Wachter 2016).

Eine weitere wichtige Lösungsstrategie im Kontext nachhaltiger Landnutzung ist die stärkere Berücksichtigung von Mehrfachnutzungen (inklusive Doppelnutzungen) auf Flächen, die bisher ausschließlich zur Produktion eines einzigen landwirtschaftlichen Gutes genutzt werden. Idealerweise bewirken Mehrfachnutzungen eine Steigerung der Flächeneffizienz und zugleich eine Effektivierung vorhandener oder potenzieller Ökosystemleistungen. Dies ist beispielsweise für Agroforstsysteme nachgewiesen (Brunori et al. 2016,Torralba et al. 2016). Das tatsächliche Flächenpotenzial dieser Systeme wird aktuell mitunter von externen, prinzipiell änderbaren Faktoren limitiert – zum Beispiel durch förderrechtliche Beschränkungen (Nitsch et al. 2017). Begrenzend wirkt vielfach auch, dass denkbare Mehrfachnutzungen nicht immer ohne Anpassungen mit den aktuellen betrieblichen Abläufen oder der technisch-maschinellen Betriebsausstattung vereinbar sind. Oft fordern derartige Systeme von Landwirten auch zusätzliches Knowhow (Tittonell et al. 2016). Die Erforschung agrarischer Mehrfachnutzungen kann einen wichtigen Beitrag für die praktische Umsetzung einer nachhaltigeren Landwirtschaft liefern. Mehrfachnutzungen sind unter Berücksichtigung der heutigen technischen und sozioökonomischen Begebenheiten relativ wenig erforscht, selbst wenn sie historisch in ähnlicher Form praktiziert wurden (FAO 2011). Es sind oftmals Pioniere aus der Landwirtschaft, die einen ersten Versuch einer „neuen“ Nutzungskombination wagen. Bei Gelingen kann dieser Versuch Interesse in der Wissenschaft, bei politischen Entscheidungsträgern und weiteren Landnutzern wecken. Ein gutes Beispiel dafür ist der Einsatz von Schafen in Weingärten (vergleiche Niles et al. 2018).

Weingärten sind divers hinsichtlich ihrer Historie, des Flächenzuschnitts, der Reberziehung, der Reihen- und Pflanzabstände, des Maschineneinsatzes, des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln (PSM) und bezüglich der erzeugten Produkte (Gerling 2015). Auch die Schafhaltung ist in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, der flächigen Ausdehnung, den Haltungsformen, den Schafrassen und dem historischen Potenzial regional heterogen (Jacobeit 1987). Vor diesem Hintergrund ist das Doppelnutzungssystem Schafe im Weinbau in seiner Umsetzung in unterschiedlichen Varianten möglich.

Niles et al. (2018) zeigten in einer Fallbeispieluntersuchung von 15 neuseeländischen Betrieben, dass diese trotz des Arbeitsaufwandes für die Tiere betriebswirtschaftliche Einsparungsmöglichen realisieren konnten. So wurden der Herbizideinsatz gesenkt und die maschinelle Begleitwuchsregulation minimiert. Eine weitere Nutzungsoption von Schafen ist die Freistellung der Traubenzone durch Blattfraß, was in vielen Rebsorten und Lagen zur Sicherung der Trauben- und Weinqualität ansonsten händisch oder maschinell vorgenommen werden muss (Hawke’s Bay Focus Research Group 2010). Auch der Fraß bodennaher Stammtriebe, die alternativ wiederum händisch, mechanisch oder durch Kontaktherbizide entfernt werden müssen, birgt weinbauliche Vorteile. Als Sympathieträger können Schafe zudem im Weinmarketing eingesetzt werden. Insgesamt eröffnen Schafe dem Weingut also auch betriebswirtschaftliche Potenziale (vergleicheWolfet al. 2018) und das bereits ohne die Einpreisung beziehungsweise Subvention möglicher positiver Effekte auf andere Ökosystemleistungen, die zunächst erforscht und monetarisiert werden müssten (sieheHiß2015).

2 Forschungsziel

Ziel dieser Arbeit ist, das Doppelnutzungssystem Schafe im Weinbau als zukünftiges Anwendungsfeld einzuschätzen und Forschungsbedarf zu identifizieren.

Forschungsfragen waren:

1. Wie gestaltet sich die praktische Umsetzung und wie kann sie kategorisiert werden?

2. Was sind prinzipielle Chancen und Risiken des Doppelnutzungssystems?

3. Könnte das System künftig stärker berücksichtigt werden?

2.1 Methodik der Befragung

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden Experten aus Deutschland, Frankreich, Österreich, der Schweiz und Italien (Süd-Tirol) mithilfe eines strukturierten Online-Fragebogens interviewt. Experten sind hier Praktiker mit (Pionier-)Erfahrung in diesem Doppelnutzungssystem, unabhängig vom betrieblichen Erwerbscharakter. Es wurden sowohl geschlossene als auch offene Fragen verwendet.

Da in Europa keine Erfassung von Winzern, die dieses Doppelnutzungssystem praktizieren, existiert, wurde ein mehrstufiger Ansatz gewählt: Zunächst wurde davon ausgegangen, dass ein Weingut, das Schafe einsetzt, dies im (Online-)Marketing nutzt. Im Internet wurde gezielt nach diesen Betrieben gesucht. Suchbegriffe waren „Schafe im Weinbau“ und jeweils verwandte Begriffe wie „Vierbeiner“, „Wiederkäuer“, „tierische Rasenmäher“ beziehungsweise „Weinbau“, „Weingarten“, „Reben“. Alle so identifizierten Experten/Betriebe wurden zunächst telefonisch kontaktiert und dann per Mail und Link zum Online-Interview eingeladen. Die Teilnehmer wurden am Ende gebeten, weitere Betriebe zu nennen, von denen sie wissen, dass diese das Doppelnutzungssystem ebenfalls praktizieren. Das Interview wurde in Deutsch und in Französisch durchgeführt.

2.2 Methodik der direkten Schafbeobachtungen

In der Saale-Unstrut-Weinregion setzt das Landesweingut Kloster Pforta im Rahmen des LIFE VinEcoS-Projektes seit Mai 2017 Suffolk-Schafe zur Pflege von Steillagenweinbergen mit Umkehrerziehung ein (Abb. 1). Die Schafe stehen von Mai bis Ende November auf einer benachbarten Streuobstwiese und werden in zwei Beweidungsintervallen in den Weinberg gebracht. 2017 wurden drei Muttertiere und sieben Lämmer, 2018 und 2019 zwei Muttertiere und zehn Lämmer eingesetzt. In den Jahren 2018 und 2019 war aufgrund der extremen Sommertrockenheit nur ein Beweidungsgang im Juni möglich. Um Risiken möglicher Schädigungen von Weinreben und mögliche Ernteverluste durch den Einsatz von Schafen besser einschätzen zu können, wurden ergänzend Verhaltensbeobachtungen an den Weidetieren vorgenommen. Die Methodik wurde in Anlehnung an Lehner (1995) und Elias et al. (2016) ausgewählt. Die Aktivitäten markierter Lämmer (n) wurden über zwei Jahre verteilt in drei Zeitschnitten protokolliert: (1) 30.5.2018, 6.6.2018, n = 4; (2) 13.6.2018, 8.7.2017, 9.7.2017, n = 4; (3) 8.8.2017, 17.8.2017, 21.8.2017, n = 3. Dabei wurden folgende Aktivitäten in Ein-Minuten-Intervallen erfasst: Ruhen, Fressen, Sonstiges (Laufen, Trinken, Leckstein). Bei der Nahrungsaufnahme wurde nach Gassenvegetation, Vegetation im Unterstockbereich, Weinblätter, Rebholz und Trauben unterschieden. Die Beobachtungszeit variierte dabei zwischen sieben und 16 h pro Tag. Um vergleichbare Daten zu erzeugen, wurden für alle Beobachtungstage die Aktivitäten pro Stunde berechnet. Die Daten wurden auf Normalverteilung und Varianzhomogenität getestet. Normalverteilte und varianzhomogene Daten wurden mittels einfaktorieller Anova mit Post-Hoc-Test (Bonferroni) ausgewertet. Lag beides nicht vor (Trauben, Holz), erfolgte ein U-Test. Alle statistischen Analysen wurden mit SPSS 26.0 durchgeführt.

3 Ergebnisse der Expertenbefragung

3.1 Beschreibung der teilnehmenden Betriebe und der Umsetzungsformen

Insgesamt haben 34 Experten am Interview teilgenommen. Die Rücklaufquote auf Vorabanruf und anschließende Mail betrug 90 %. 24 Experten halten seit zwei oder mehr Jahren Schafe in ihren Weingärten. Vier praktizieren die Doppelnutzung seit weniger als zwei Jahren, zwei haben die Schafhaltung wieder aufgegeben (keine Antwort: vier). 16 Teilnehmer führen ihren Betrieb in Frankreich, davon zusammen zehn in den Départements Gare und Languedoc-Roussilion, 15 in Deutschland, jeweils ein Betrieb in Österreich, Schweiz und Italien. Insgesamt 18 Betriebe sind vollumfänglich nach Kriterien der EU-Ökoverordnung zertifiziert, drei teilweise, zehn arbeiten ausschließlich konventionell (keine Antwort: drei). 16 Experten stufen die Topografie ihrer Rebkulturen subjektiv als „leicht“ hinsichtlich der Bearbeitungsschwierigkeit ein, neun als „mittel“ und sechs als „schwer“ (keine Antwort: drei). Die 18 Betriebe aus den deutschsprachigen Ländern sind, mit einer Ausnahme, selbst die Tierhalter. Anders die Situation in Frankreich: Dort kooperieren 14 von 16 Betrieben mit externen Schafhaltern.

Zwölf der französischen Betriebe lassen die Schafe nur in der Vegetationsruhe im Winter in die Reben. Eine Sommerbeweidung findet hier nicht statt (keine Antwort: vier). Anders die Situation bei den deutschsprachigen Experten: Nur drei beschränken das System wie ihre französischen Kollegen auf eine reine Winterbeweidung (keine Antwort: einer). 14 halten die Schafe (auch) in der Vegetationszeit in den Reben (Abb. 2). Von Letzteren realisieren drei eine potenzielle Ganzjahresbeweidung; das heißt, dass dort zu jedem Zeitpunkt ein Zugang in die Rebflächen gestaltet werden kann. Dies schließt auch Entwicklungsphasen der Rebe ein, die in anderen Weingärten problematisch wären: In Spaliersystemen mit relativ niedrigen Fruchttrieben, die im Weinbau Mitteleuropas weit verbreitet sind, sind die verbisskritischen Phasen der Knospenaufbruch bis kurz nach dem (sauberen) ersten Triebheften (Stilgerüste sollten ebenfalls stabil sein – das ist sortenabhängig) sowie der Reifebeginn bis zur Ernte. Die potenzielle Ganzjahresweide wird bei diesen drei Betrieben durch Stromlitzen seitlich der Laubwand beziehungsweise eine hohe Reberziehung ermöglicht, sodass die Fruchttriebe für die Tiere nicht erreichbar sind. Die tatsächliche Standzeit wird vom Futterangebot beeinflusst. Aufgrund veterinärmedizinischer Bedenken limitiert auch der Einsatz von Fungiziden die tatsächliche Flächennutzungszeit (Untersuchungen liegen kaum vor, siehe unten) – daher auchpotenzielle Ganzjahresweide. Schafe sind also selbst bei dieser Umsetzungsform nicht tatsächlich ganzjährig auf einer konkreten Fläche – aus weinbaulicher Sicht wäre dies aber möglich. Neun Betriebe mit Sommerbeweidung berichteten von der Nutzung von Ausweichflächen außerhalb der Weingärten.

Bei reiner Winterbeweidung beträgt die Weidefläche der Betriebe zwischen 2 und 400 ha (Median: 11,5 ha). Die Anzahl liegt hier zwischen acht und 2.500 Tieren (Median: 150 Tiere). Die sommerbeweideten Doppelnutzungsflächen sind zwischen 0,2 und 12 ha groß (Median: 1 ha) und werden von vier bis 70 Tieren beweidet (Median: zehn Tiere).

Die eingesetzten Schafrassen unterscheiden sich zwischen den deutschsprachigen und französischen Betrieben. Bei Letzteren wird die Rasse, die in der kooperierenden Schäferei vorhanden ist, übernommen. Bei den Betrieben, bei denen (auch) Sommerbeweidung stattfindet, ist die Rassenwahl relevanter, da rassenspezifische Größenunterschiede abweichende Ergebnisse bei der Entblätterung der Reben bedingen. In neun der 14 Betriebe mit Sommerbeweidung kommt das Ouessant-Schaf zum Einsatz, das als kleinste Rasse der Welt bezeichnet wird (Schafzuchtverbände Niedersachsen o. J.). Zwei Betriebe halten Shropshire-Schafe, in je einem Betrieb werden Kamerun-Schafe, Heidschnucken, Schwarznasen, „Babydoll“ Southdown- beziehungsweise Suffolk-Schafe genutzt. Das Weingut Ernst Triebaumer aus Österreich züchtet durch Kreuzung seit zehn Jahren auf Merkmale, die explizit auf das Doppelnutzungssystem ausgerichtet sind. In zwei der 14 Betriebe mit Sommerbeweidung werden gemischtrassige Schafgruppen gehalten.

3.2 Vor- und Nachteile des Schafeinsatzes

Das Antwortverhalten auf die folgenden Fragen muss aufgrund der unterschiedlichen Auswirkungen für den Weinbau getrennt nach Systemen mit reiner Winter- und solchen mit (zusätzlicher) Sommerbeweidung betrachtet werden. Zunächst wurde gefragt, ob Schafe für die betrieblichen Abläufe des Weinbaus eine Arbeitserleichterung sind. Von den 14 Betrieben mit Sommerbeweidung (fortan einschließlich derer mit potenzieller Ganzjahresbeweidung) stimmten drei Experten „voll“ zu; vier weitere stimmten „eher“, drei „teilweise“ und vier „eher nicht“ zu. Die 14 antwortenden Betriebe mit reiner Winterbeweidung zeigen folgendes Antwortverhalten: Drei stimmten der Frage „voll“ zu, vier „eher“, sechs „teilweise“ und einer „eher nicht“.

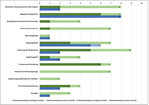

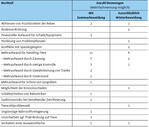

Die Experten wurden gebeten, die für sie jeweils zwei wichtigsten Vorteile des Schafeinsatzes zu benennen. Weitere beobachtete Vorteile sollten ergänzt werden (Abb. 3). Anschließend wurde nach den wesentlichen Nachteilen gefragt. Sowohl bei der reinen Winter- als auch bei der Sommerbeweidung wird der Mehraufwand für das Handling der Tiere als bedeutendster Nachteil angesehen (Tab. 1).

Die Experten wurden dann gebeten, Vorbehalte gegenüber dem Doppelnutzungssystem zu nennen, die in der betriebseigenen Erprobung bereits widerlegt werden konnten. Bei dieser Frage konnten zehn Antworten ausgewertet werden. Als widerlegte Vorbehalte wurden dreimal „Schäden am Rebstock“ genannt, je zweimal „hoher Aufwand“ und „fehlendes Wissen“ und je einmal „Schafe fressen unreife Beeren“, „finanzielles Risiko“ sowie „Angst vor persönlicher Blamage“. Die Betriebe wurden auch gefragt, ob sie spezielle weinbauliche Anpassungen für eine effizientere Umsetzung des Doppelnutzungssystems empfehlen können. Sowohl die Experten mit reiner Winterbeweidung als auch solche mit (zusätzlicher) Sommerbeweidung raten am häufigsten zur Anpassung der Höhe der Fruchttriebe (vier beziehungsweise zehn Nennungen) (Abb. 4). Auch die Empfehlung pro Umkehr- beziehungsweise Minimalschnitterziehung zielen darauf ab (Tab. 2).

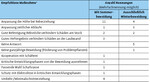

Produktion und Verkauf von Schaffleisch spielt für die Betriebe, die selbst Schafe halten, keine entscheidende Rolle (Nverfügbar = 16). Sechs Betriebe befürworten prinzipiell eine Vermarktung, haben aber Sorge, dass Fleisch aus Weingärten Spritzmittelrückstände aufweisen könnte. Ein Experte mit mehrwöchiger Sommerbeweidung berichtete, seine Schlachtkörper seien auf solche Rückstände mit negativem Ergebnis getestet worden. Ein Ökobetrieb verkauft das Fleisch seiner Schafe vollständig an Luxusrestaurants „zu Spitzenpreisen“. Zwei weitere können das Fleisch ebenfalls absetzen. Lämmer werden hier zu einem Endverkaufspreis von 20 €/kg abgegeben. Ein Betrieb erwähnt auch einen Absatz der Felle: Der Gewinn pro Fell liegt bei 160 €. Acht Teilnehmer sehen die Vermarktung von Schaffleisch nicht als Option. Bei den 15 Betrieben, die mit externen Schäfereien kooperieren, ist davon auszugehen, dass ein schäfereitypischer Absatz erfolgt (sieheLEL2015). Abschließend wurden die Teilnehmer gefragt, was geschehen müsse, damit das Doppelnutzungssystem mehr Verbreitung findet (Tab. 3).

4 Ergebnisse der direkten Schafbeobachtungen

Die Analyse der Aktivitäten der Schafe zeigt einen signifikanten Unterschied zwischen den drei Gruppen Ruhen (p < 0,001), Fressen (p = 0,002) und Sonstiges (p = 0,001). Im Post-Hoc-Test wird ein signifikanter Rückgang der Ruhephasen von Ende Mai bis Mitte August zugunsten der Fraßaktivitäten deutlich (Abb. 4).

Hinsichtlich des Fraßverhaltens konnten keine signifikanten Unterschiede bei den Zeitschnitten festgestellt werden. Das Rebholz wurde generell nicht verbissen (Abb. 5). Den Tieren standen Lecksteine zur Verfügung, die gelegentlich aufgesucht wurden (bis zu einer Minute pro Stunde). Vor der Traubenreife wurde kein Verbiss der Trauben beobachtet. Im Sommer 2017 begann die Traubenreife in der Saale-Unstrut-Weinregion Mitte August. Ab diesem Zeitpunkt fingen die Schafe an, sich auf die Hinterbeine zu stellen, um an die Trauben zu gelangen (bis zu zwei Minuten pro Stunde). Die Beweidung wurde daraufhin beendet.

5 Diskussion

Die Winterbeweidung von Weinbergen mit Schafen ist nach eigenen Erfahrungen im deutschsprachigen Raum etablierter als dies das Studienergebnis suggeriert. Die Marketingpotenziale dieses Managementverfahrens werden offenbar kaum kommuniziert, daher wird es medial nicht aufgegriffen. Das gilt offenbar weniger für die Situation in Südfrankreich. Im Südosten Frankreichs werden Reben im Gobelet-System erzogen, welches sich aufgrund der buschförmig-niedrigen Erziehungsform nicht zur Beweidung während der Vegetationsperiode, aber in den Wintermonaten eignet. Dies erklärt die abweichenden Ergebnisse zwischen den deutschsprachigen und den französischen Betrieben. Um die praktischen Erfahrungen der Winterbeweidung von Weinbergen im deutschsprachigen Raum besser abzubilden, wäre eine gezielte Befragung von Berufsschäfereien zielführend.

Mit der Methodik war insgesamt ein umfassender Einblick in das Doppelnutzungssystem Schafe im Weinbau möglich. Die Ergebnisse bestätigen die prinzipielle Praxistauglichkeit. Das System scheint auch auf eine größere Gesamtfläche skalierbar. Einzelne Antworten der Experten zeigen, dass Schafe zwar auch Schäden verursachen können (zum Beispiel an Nachpflanzungen). Weil diese Schäden aber nur von wenigen genannt wurden, ist davon auszugehen, dass derartige Herausforderungen in vielen Reberziehungsformen durch Anpassungen beherrschbar sind. Kein Betrieb berichtete vom Fraß der Beeren vor Beginn der Fruchtreife. Auch die mögliche Befürchtung, Schafe könnten durch Schälen die Leitgewebe der Rebstöcke schädigen, wurde von den interviewten Betrieben nicht bestätigt. Die Experten machten Informationsdefizite deutlich, die nun von der angewandten Forschung aufgearbeitet werden können.

Laubwand- und Begleitwuchsmanagement sind zentrale Arbeiten im Weinbau. Mit der reinen Winterbeweidung und der damit bewirkten Begleitwuchsregulation ergeben sich mindestens Möglichkeiten zur Reduktion des Maschinen- und auch des Herbizideinsatzes. Damit bestehen Implikationen zum abiotischen (zum Beispiel Einsparung fossiler Energieträger/Klimaschutz, Bodenschutz) und biotischen Ressourcenschutz (zum Beispiel Dungfauna, Bodenleben). Bei der Sommerbeweidung steigt die Komplexität des Systems, da weinbauliche Arbeitsabläufe mit den Erfordernissen der Schafhaltung abgestimmt werden müssen. Die Sommerbeweidung eröffnet aber im Gegenzug weitere Einsparungspotenziale bei Maschineneinsatz (vor allem Begleitwuchsregulation), Herbizideinsatz und auch bei Arbeiten, die direkt an der Pflanze erbracht werden müssen (Traubenzonenfreistellung, Entfernung unerwünschter Stammtriebe).

Bei den Tierbeobachtungen im Saale-Unstrut-Weingebiet hat sich gezeigt, dass die Beweidung der Gassen- und Unterstockvegetation in den Sommermonaten zufriedenstellend war. Auch hier traten keine Schäden am Rebholz auf. Trauben fanden erst bei einsetzender Reife Beachtung. Herabhängende Weinblätter des (in der Praxis eher seltenen) Umkehrsystems sowie unerwünschte Stammaustriebe wurden 2017 ausreichend abgefressen. Im Folgejahr musste dagegen händisch nachgearbeitet werden. Während im Sommer 2017 von Juni bis August 265 mm Niederschlag gemessen wurden, lagen die Werte 2018 und 2019 nur bei 72 beziehungsweise 104 mm (Pfau et al. eingereichtes Manuskript), sodass zweiter Beweidungsgang nicht möglich war. Wenn extreme Trockenjahre durch einen stark verminderten (Wieder-)Aufwuchs in den Rebgassen die Beweidungsfähigkeit einschränken, sind Ausweichflächen von Vorteil.

Carolan(2014) zeigt an Beispielen des Ernährungssektors, dass die aktuelle Preisbildung zu Fehlinformationen über die tatsächlichen (Umwelt-)Kosten der Lebensmittelproduktion führt. Das ist auch im Weinbau der Fall. In der wirtschaftlichen Bilanz des Weinbausektors werden Umweltkosten, wie zum Beispiel des Maschineneinsatzes (unter anderem Bodenverdichtung) und von PSM-Applikationen, nicht abgebildet. Dieser Umstand müsste bei einer politischen Umsteuerung des Ernährungssektors stärker berücksichtigt werden, was wiederum Mehrfachnutzungssysteme begünstigen dürfte (vergleiche SRU, WBW 2017). Letztlich treffen Forderungen nach einer nachhaltigeren Landwirtschaft die Genussmittelproduktion in besonderem Maße, da deren gesellschaftliche und ethische Legitimation nicht mit dem Argument der Bedarfsdeckung eines Grundbedürfnisses gerechtfertigt werden kann.

Weingärten liegen vielfach in klimatisch begünstigten und naturschutzfachlich überdurchschnittlich interessanten Regionen (Abb. 7) mit Vorkommen von Arten und Biozönosen mit hohem Wärmebedürfnis. Ob der Einsatz von Schafen tatsächlich mit Verbesserungen für Zielarten des normativen Naturschutzes dieser Lebensräume korreliert (zum Beispiel Mauereidechse), ist nicht zuletzt eine Frage des Beweidungsmanagements, welches wiederum von weinbaulichen Anforderungen abhängig ist. Zumindest auf Ebene der -Diversität korreliert eine eher intensive Beweidung nicht voraussetzungslos mit einer Erhöhung der Artenvielfalt. Wenn die Beweidung weiterhin bestehende, gemulchte Bewirtschaftungssysteme eines Weinberges partiell ergänzt, dürfte sich dies tendenziell positiv auf die -Diversität des Weinbergs auswirken (zum Beispiel, weil Dungkäfer als neue Arten ins Gesamtsystem einwandern). Im Sinne des Artenschutzes sollte der Einsatz veterinärmedizinischer Wirkstoffe stets auf das Nötige beschränkt bleiben (Schoof&Luick2019). Viele Ökosystemleistungen werden durch den Einsatz von Schafen im Weinberg tangiert, allerdings existieren zu den tatsächlichen Auswirkungen noch keine evidenzbasierten Messergebnisse (siehe unten).

Was das beschriebene Doppelnutzungssystem auf Basis der Experteninterviews von anderen Doppelnutzungssystemen unterscheidet, sind:

1) die zusätzlichen Möglichkeiten bei der Vermarktung und

2) das Potenzial, die Tiere als Alternative zu mehreren ohnehin erforderlichen Arbeitsschritten einzusetzen.

Die Potenziale sind in Steil- und Terrassenlagen aus betriebswirtschaftlicher Sicht besonders interessant, da hier die Kosten für die Arbeitsstunde über denen der Normallage liegen und das maschinelle Arbeiten erschwert ist (Becker et al. 2017).

In der Expertenbefragung wurde deutlich, dass das Handling der Tiere im zeitlichen Ablauf mit den notwendigen weinbaulichen Maßnahmen eine Herausforderung sein kann. Dies könnte in einer Kooperation mit Schäfereien umgangen werden. Problematisch könnten dabei aber die für viele Weingärten zu großen beziehungsweise zu schweren Schafrassen sein, die in der Berufsschäferei heute üblich sind. In vielen Fällen wird der Äser dann deutlich höher als der unterste Draht beziehungsweise die Fruchttriebansätze eines Spaliersystems sein und die Tiere würden somit in der Vegetationsperiode die Laubwand bereits ohne Zweibeinstand zu hoch entblättern. Zwar gibt es Schafe, die nicht zum Zweibeinstand fähig sind, solche sind aber in Schäfereien nicht generell und überall verfügbar.

Eine Kooperation erfordert eine gute Absprache und eine zeitliche Flexibilität auf beiden Seiten, die bei relativ engen PSM-Spritzfenstern auf Grenzen stoßen dürfte. Die Winterbeweidung dürfte bei günstigem Flächenzuschnitt und günstiger Flächenlage für Schäfer als Winterfutter betrieblich interessant sein, weshalb sie ohne finanzielle Transaktionen vorstellbar ist (vergleicheSchroerset al. 2014). Dagegen ist die Sommerbeweidung nur als bezahlte Dienstleistung denkbar, denn für Schäfereien ist bei witterungsbedingt günstiger Futtersituation die Beweidung von Reben eher uninteressant. Problematisch im Sinne der Einsparung fossiler Ressourcen wäre es, wenn Schäfer oder Winzer für die Tierbetreuung lange oder auch häufige Anfahrten mit dem PKW vornehmen. Der Verbrauch fossiler Energieträger für die Tierbetreuung kann die durch die Reduktion des Maschineneinsatzes erzielten Einsparungseffekte übertreffen. Das gilt speziell dann, wenn die Produkte der Tierhaltung nicht genutzt werden und diese Steigerung der Flächeneffizienz nicht aktiviert wird.

Auf Basis der Ergebnisse empfehlen wir für die zukünftige Erforschung, Erprobung und Kommunikation des Doppelnutzungssystems dessen Untergliederung anhand des potenziellen Beweidungszeitraums. Dieser bestimmt entscheidend die erforderlichen Anpassungen von Betriebsabläufen und eröffnet unterschiedliche Möglichkeiten für den Ressourcenschutz. Zunächst lassen sich Sommer- und Winterbeweidung unterscheiden. Die Grenzen der Sommerbeweidung werden entscheidend von der Reberziehung bestimmt. Es gibt Erziehungsformen, die prinzipiell ungeeignet für eine Sommerbeweidung sind – so zum Beispiel die Gobelet-Erziehung (Buschform). Erziehungssysteme wie das Flachbogen-Spaliersystem sind prinzipiell sowohl im Winter als auch im Sommer beweidbar, wenn die Fruchttriebe nicht zu niedrig liegen, was wiederum abhängig ist von der Schafrasse und der Höhe des untersten Drahts. Werden die Pflanzen in solchen Systemen in verbisskritischen Entwicklungsphasen geschützt (siehe unten), ist auch eine potenzielle Ganzjahresbeweidung realisierbar. Erziehungssysteme wie die Umkehrerziehung oder Minimalschnittanlagen weisen diese kritischen Phasen ohnehin nicht auf – zumindest, wenn keine großen Rassen mit Fähigkeit zum Zweibeinstand eingesetzt werden. Insgesamt lassen sich fünf Umsetzungsformen des Doppelnutzungssystems anhand der Beweidungszeit abgrenzen (Abb. 8).

Beweidungssysteme sind vor allem als flächig rotierende Systeme denkbar: Eine Ausweichfläche (auf angrenzendem Grünland) oder die Parzellierung der Weidefläche scheint zumindest in Regionen mit geringer Schlaggröße für das Handling der Schafe beziehungsweise der weinbaulichen Arbeitsschritte erforderlich. Denkbar sind auch kooperative Systeme, bei denen die Schafe einer Schäferei nur für wenige Tage auf einer Rebfläche eingesetzt werden. Diese „Stoßbeweidung“ kann zur Traubenzonenfreistellung genutzt werden und bildet gegenüber einer durchgängigen Ganzjahresbeweidung das diametrale Ende einer gedachten Skala der jährlichen Einzelflächenbeweidungszeit. Die diversen Unterschiede hinsichtlich Besatzzeit/-dichte pro Fläche sind auch in anderen Weidesystemen gegeben. Für die eindeutige Ansprache der konkreten Beweidungsform und -zeit innerhalb des Doppelnutzungssystems sollte auf das etablierte Wording der Weidehaltung zurückgegriffen werden (siehe Vallentine 2001).

6 Forschungsausblick

Ausgangspunkt einer stärkeren Berücksichtigung des Doppelnutzungssystems ist eine verbesserte Informationslage, die auf Erkenntnissen anwendungsorientierter Forschung, speziell zur Beweidung während der Vegetationsperiode basiert. Folgende wesentliche Forschungsfragen können aus den Studienergebnissen destilliert werden:

Grundlagenforschung

1. Wie wirkt sich das Doppelnutzungssystem auf die Biodiversität aus?

2. Wie verändern sich die Bodenparameter und die Wasserverfügbarkeit der Reben?

3. Welche Auswirkungen sind auf die Treibhausgasbilanz zu erwarten?

4. Um Effekte besser abbilden zu können, fehlen Saldierungen der Umweltwirkungen.

5. Erforschung weiterer Potenziale zur Qualifizierung des Ressourcenschutzes: Denkbar wäre zum Beispiel die Identifikation und Einsaat von Pflanzenarten (siehePfauet al. eingereichtes Manuskript), die von der Beweidung profitieren.

Angewandte Forschung

1. Eine wichtige, offene Forschungsfrage betrifft die Wirkung von PSM auf Schafe. Kupfer, das speziell im Bio-Weinbau als Fungizid eingesetzt wird, kann eine chronische Kupfervergiftung verursachen (Trouillard et al. 2019). Die Forschung muss der Frage nachgehen, ob und unter welchen Bedingungen Wirkstoffe gefährlich sein können und welche Rassen möglicherweise empfindlicher/resistenter sind.

2. Damit die Vorteile des Doppelnutzungssystems bestmöglich genutzt und die Risiken effektiv vermindert werden können, muss erforscht werden, wie sich die Arbeitsabläufe der beiden Einzelsysteme optimal synchronisieren lassen. Das betrifft das Beweidungsmanagement einschließlich der Zäunung sowie die Wahl der Rasse inklusive denkbarer züchterischer Anpassungen.

3. Einige Reberziehungsformen sind ohne weitere Umstellung ganzjährig beweidbar. Viele Reben müssen für eine ganzjährige Beweidung aber zunächst angepasst oder geschützt werden. Dafür werden folgende Optionen in der Expertenbefragung und der Literatur angedeutet und müssten evaluiert werden:

a) die Umerziehung der Rebe hin zu höheren Fruchtrieben,

b) Schutz der Laubwand durch (Hagel-)Schutznetze,

c) Schutz der Laubwand durch stromführende Litzen,

d) Einsatz kleinrahmiger Schafrassen oder von Schafen ohne Fähigkeit zum Zweibeinstand (nach eigener Beobachtung z. B. erwachsene Shropshire),

e) Einsatz von Maulkörben, die die Futteraufnahme bei aufgerichtetem Äser verhindern (Farm Show Magazine 2019),

e) Konditionierung der Schafe hin zur Meidung von Weinblättern (Meadows 2008).

4. Die weinbaulichen Auswirkungen und die betriebswirtschaftliche Bilanzierung müssten differenziert nach den Bearbeitungsvariablen unterschiedlicher Weinbausysteme und den Erfordernissen und Einsparungspotenzialen des Schafeinsatzes vorgenommen werden.

5. Die Absatzmöglichkeit der Schafprodukte müsste in Verbindung des Vertriebes weinbaulicher Produkte untersucht werden. Zunächst muss aber geklärt werden, ob Rückstände eingesetzter PSM die Qualität des Schlachtkörpers beeinflussen können.

Förderhinweis

Der Artikel entstand im Rahmen des Projektes „Win-Win im Weinberg (W³) – Innovatives, ökologisches und ökonomisches Weinbergmanagement mit extensiver Schafbeweidung“. Das Forschungsvorhaben wird von der Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg, der Musella-Stiftung für eine sozial-ökologische Zukunft und der Heidehof Stiftung im Zeitraum 2019–2022 finanziert. Praktische Erkenntnisse stammen zusätzlich aus dem Projekt Optimizing Ecosystem Services in Viniculture facing Climate Change (LIFE15 CCA/DE/000103 LIFE VinEcoS).

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter Webcode NuL2231 zur Verfügung.

Fazit für die Praxis

- • Der Weinbau findet häufig in Fokusräumen des Naturschutzes statt. Weinberg-Schafe können auch angrenzende Flächen, wie zum Beispiel Böschungen oder Streuobstwiesen, nutzen. Dadurch eröffnen sich neue Landschaftspflegeoptionen.

- • Die Sonderkultur ist in Deutschland zwingend auf Pflanzenschutzmittel angewiesen. Das gilt auch für den Biobetrieb. Diese Tatsache muss beim Einsatz der Schafe bedacht werden.

- • Der Einsatz von Schafen erfordert in vielen Fällen eine (geringe) Anpassung, wie zum Beispiel die Anhebung des untersten Drahtes in Spaliersystemen. Bei entsprechender Durchführung ist die Aktivierung von Ressourcenschutzpotenzialen anzunehmen.

- • Nicht jede Schafrasse ist geeignet. Rassen, die klein, beziehungsweise Tiere, die nicht zum Zweibeinstand fähig sind, sind vielversprechender. Kupferempfindliche Rassen sollten nicht eingesetzt werden.

- • Aktuell fehlen noch praxisorientierte Informationen für das Doppelnutzungssystem. Vor der Umsetzung sollte der Winzer unter anderem einen Kontakt zu einem Berufsschäfer aufbauen, der in einem losen Beratungsverhältnis das Handling der Tiere erleichtern kann.

Kontakt

Nicolas Schoof ist wiss. Mitarbeiter der Uni Freiburg und der HS Rottenburg. Forschungsschwerpunkte: GAP, Wildnis, Grünlandnutzung. B.Sc. Geo- und Atmosphärenwissenschaften sowie B.Sc. Biologie an der Universität Innsbruck, M.Sc. Forstwissenschaften an der Universität Freiburg. Derzeit Promotion bei Prof. Dr. Dr. h.c. Albert Reif zum Thema Grünlandnutzung.

Dr. Anita Kirmer arbeitet als wiss. Mitarbeiterin an der HS Anhalt. Studium der Biologie an der Uni Hohenheim mit Schwerpunkt Botanik und Ökologie. Dissertation an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Habilitation an der TU Berlin. Forschungsschwerpunkt u.a. Renaturierung artenreicher Offenlandlebensräume in intensiv genutzten Agrarlandschaften.

Prof. Dr. Rainer Luick ist seit 1999 Professor für Natur- und Umweltschutz an der HS Rottenburg. Forschungsschwerpunkte: Prozesse im ländlichen Raum, extensive Landnutzungssysteme, Politikevaluierung, Technikfolgenabschätzung der Energiewende. Studium der Biologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Dipl.-Biologe; Studium Evolutionary Biology an der University of Michigan Ann Arbor, M. Sc.); Promotion Dr. sc. agr. Universität Hohenheim.

Prof. Dr. Sabine Tischew, Hochschule Anhalt

Dr. Michael Breuer, Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

Frank Fischer, Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

Dr. Sandra Müller, Universität Freiburg

> sandra.mueller@biologie.uni-freiburg.de

Vivien von Königslöw, Universität Freiburg

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.