Rote Liste der Buchenwälder Deutschlands

Abstracts

Rot-Buchenwälder (Fagus sylvatica) in verschiedenen Varianten stellen die von Natur aus prägende Vegetation Deutschlands dar. Das Zentrum des Weltverbreitungsareals der Rot-Buchenwälder liegt in Deutschland, das somit eine global herausgehobene Verantwortung für den Schutz dieser Wälder trägt.

Im Laufe der letzten Jahrtausende sowie insbesondere in den letzten 200 Jahren wurden Buchenwälder in Deutschland auf Restareale zurückgedrängt, die insgesamt nur noch etwa 8 % des ursprünglichen Verbreitungsareals einnehmen. Natürliche Buchenwälder sind deutschlandweit faktisch ausgelöscht, naturnahe, ökologisch reife (alte) Buchenbestände kaum noch vorhanden. Eine Auswertung der Daten des Alternativen Waldzustandsberichts der Naturwald Akademie Lübeck zeigt, dass sich alle in Deutschland vorkommenden Buchenwaldtypen aus Naturschutzsicht in einem dramatischen Zustand befinden. Eine aus den Daten abgeleitete „Rote Liste“ dokumentiert die Gefährdungsgrade der einzelnen Waldtypen. Drahtschmielen- und Seggen-Buchenwälder sind von Vernichtung bedroht, falls keine sofortigen Schutzmaßnahmen eingeleitet werden.

Red list of beech forests in Germany – an evaluation of the data from the Alternative Forest Condition Report

European beech forests (Fagus sylvatica) of different variants represent the natural characteristic vegetation of Germany. The main global distribution area of these beech forests is in Germany, which therefore brings a global responsibility for the protection of these forests. Over recent millennia, and particularly in the last 200 years, beech forests in Germany have been pushed back to a few remaining areas, which now only make up about eight per cent of the original distribution area. Natural beech forests have been virtually wiped out throughout Germany, and natural, ecologically mature (old) beech stands are quite rare. An evaluation of data from the Alternative Forest Condition Report of the Naturwald Akademie Lübeck shows that all beech forest types in Germany are, from a nature conservation perspective, in an alarming state. A “red list” derived from the data documents the degree of threat to the individual forest types. Deschampsio-Fagetum and Carici-Fagetum forests are in danger of being lost if no immediate conservation measures are taken.

- Veröffentlicht am

1 Vorbemerkung

Im Frühjahr 2018 hat die Naturwald Akademie in Lübeck einen alternativen Waldzustandsbericht veröffentlicht (Welleet al.2018), der in einer naturschutzfachlichen Analyse den aktuellen Zustand der unterschiedlichen Waldtypen Deutschlands quantitativ und qualitativ beschreibt. Hierzu wurden Informationen, die sich aus der potenziellen natürlichen Vegetation als Gradmesser für „Naturnähe“ ableiten lassen, mit den Daten der dritten Bundeswaldinventur kombiniert. In der abschließenden Analyse wurde für die jeweiligen (insgesamt 22) in Deutschland vorkommenden Waldökosystemtypen ein sogenannter Waldzustandsindex ermittelt.

Im vorliegenden Beitrag werden speziell die Buchenwaldtypen Deutschlands einer näheren Betrachtung unterzogen. Faktisch wären Buchenwald-Ökosysteme der vorherrschende Vegetationstyp in Deutschland. Zudem liegt das Zentrum des Weltareals der europäischen Rot-Buchenwälder in Deutschland. 2011 wurden fünf deutsche Buchenwaldgebiete (Jasmund, Serrahn, Grumsin, Hainich, Kellerwald) im Verbund mit zehn karpatischen Schutzgebieten von der UNESCO zum seriellen Weltnaturerbe der Menschheit erklärt, 2017 ergänzt um weitere 63 Gebiete in zehn europäischen Staaten. Die Kernzonen der deutschen Welterbegebiete umfassen eine Fläche von 4.390 ha. Unser Land trägt somit eine weltweite Verantwortung für den Schutz dieser Wälder (Knapp2008). Oberstes Ziel sollte es sein, die noch verbliebenen Buchenbestände so natürlich wie möglich zu erhalten.

Mit der vorliegenden Sonderauswertung möchte der Verfasser auf die prekäre Situation der deutschen Buchenwälder aufmerksam machen.

2 Allgemeine Eckdaten zur Gesamtsituation der Buchenwälder in Deutschland

Das potenzielle natürliche Weltverbreitungsareal der europäischen Rot-Buchenwälder umfasst eine Fläche von rund 907.000 km² (Bohn&Gollub2007). Etwa 26 % dieses Areals (rund 240.000 km²) liegen in Deutschland (Knapp2008). Rund 67 % der Landfläche Deutschlands wären von Natur aus Buchenwälder. Sie prägten unsere Waldlandschaft maßgeblich und das deutsche Areal bildet zudem das Verbreitungszentrum der Rot-Buchenwälder in Europa.

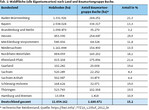

Die Restvorkommen von Buchenwäldern umfassen europaweit nur noch eine Fläche von etwa 216.000 km². In Deutschland liegt der rezente Anteil laut Bundeswaldinventur bei 16.800 km² (rechnerischer Reinbestand). Buchenbestände umfassen demnach also nur noch 15,2 % der heute vorhandenen Waldfläche oder etwa 8 % des potenziellen deutschen Buchenwaldareals (Panek2016b). Buchenwälder sind in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich verteilt. Die mit Abstand flächenmäßig größten Buchenbestände befinden sich in den Ländern Bayern, Baden-Württemberg und Hessen (siehe Tab. 1).

Bei der Kartierung der potenziellen natürlichen Vegetation (Sucket al. 2014) wurden deutschlandweit 62 unterschiedliche Grundeinheiten von Buchenwäldern erfasst, was das breite standörtliche und geografische Spektrum der Rot-Buche widerspiegelt.

Buchenwälder beherbergen im Schnitt rund 20 % der gesamten terrestrischen Fauna unserer Breiten. In ihren verschiedenen Ausprägungen stellen sie somit Schlüsselökosysteme der natürlichen biologischen Vielfalt unseres Landes dar (Knapp2007).

Alle bestehenden Buchenwälder in Deutschland sind durch junge, intensiv forstlich genutzte Bestände gekennzeichnet. Mehr als die Hälfte der Baumbestände ist jünger als 100 Jahre. Der Anteil der Altbuchenbestände (älter als 160 Jahre) umfasst hingegen lediglich 8 %, bezogen auf die gesamte deutsche Waldfläche nur 1,3 % (Panek2016a).

Laut Bundeswaldinventur liegt der Gesamtholzvorrat in der „Baumartengruppe Buche“ bei 597 Mio. m³ oder bei durchschnittlich 356 m³/ha. Zum Vergleich: Die Holzvorräte in westkarpatischen Buchenurwaldreservaten liegen je nach Standort und Höhenlage zwischen 405 und 970 m³/ha (Korpel1995).

Rechnet man die Gesamttotholzmenge der in der Bundeswaldinventur definierten „Baumartengruppe Laubbäume ohne Eiche“ (63 Mio. m³), in der Buchen dominieren, auf die Holzboden-Fläche dieser Baumartengruppe (3,597 Mio. ha) um, ergibt sich ein durchschnittlicher Totholzvorrat von 17,5 m³/ha (Panek2016b). Für die Flächen der FFH-Lebensraumtypen „Hainsimsen- und Waldmeister-Buchenwälder“ wurde durch Erhebungen der Bundeswaldinventur ein hektarbezogener Totholzvorrat von 19,1 m³ ermittelt. Die Zahlen belegen: Die Buchenwälder in Deutschland sind totholzarm. Alt- bzw. Starkbäume sind als wertgebende Elemente naturnaher Buchenwälder chronisch defizitär. Zum Vergleich: In Buchen-Naturwäldern liegen die Totholzanteile in der Regel bei 100 bis 150 m³/ha, in Urwäldern bei über 200 m³/ha.

3 Offizieller Gefährdungs- und Schutzstatus

Nach der offiziellen Roten Liste der gefährdeten Biotoptypen (Fincket al. 2017) werden von den fünf dort aufgeführten Buchenwaldbiotoptypen zwei als „stark gefährdet“ bis „gefährdet“ eingestuft (Seggen-Buchenwälder und montane Buchen-Tannen-Fichtenwälder mit > 50 % Buchenanteil). Buchenwälder basenarmer Standorte sind nach dieser Liste „gefährdet“ und Buchenwälder (frischer) basenreicher Standorte werden lediglich in einer „Vorwarnliste“ geführt (Fincket al. 2017). Die aktuelle Entwicklung dieser Buchenwaldtypen wird als überwiegend positiv eingeschätzt („stabil“, „zunehmend“). Als „von vollständiger Vernichtung bedroht“ bis „stark gefährdet“ werden lediglich Blaugras-Buchenwälder bewertet.

Gefährdungen resultieren letztlich auch aus einem mangelhaften Schutz. Schutzflächen, die eine ungestörte natürliche Entwicklung von Buchenwäldern zulassen, sind in Deutschland stark unterrepräsentiert. Eine vom Bundesamt für Naturschutz in Auftrag gegebene Studie weist lediglich 52.860 ha als streng und dauerhaft naturschutzrechtlich geschützte, naturnahe Buchenwälder aus (Engelet al. 2016). Das sind gerade 3 % der deutschen Buchenbestandsfläche oder 0,5 % (!) der Gesamtwaldfläche Deutschlands (Panek2017).

Angesichts der Datenlage des Alternativen Waldzustandsberichts und der derzeit kritischen forstpolitischen Entwicklungen müssen die Gefährdungszustände der deutschen Buchenwälder neu bewertet werden. Hierfür bietet das aktuelle Datenmaterial der Naturwald Akademie eine hervorragende Basis.

4 Datenauswertung des Alternativen Waldzustandsberichts

Die Bewertung und Herleitung des Gefährdungsgrades erfolgt auf der Grundlage der vonWelleet al.(2018) ermittelten Daten zu den jeweiligen historisch bedingten Arealverlusten, zu den Anteilen der naturnahen Baumartenzusammensetzung sowie zu den Alt- und Starkbaumanteilen als wertgebende Faktoren.

In Tab. 2 sind die Daten zu den Anteilen der Arealverluste, der Baumartenzusammensetzung sowie die Anteile der Alt- und Starkbäume dargestellt. Die Waldtypen 1, 2, 5, 6, 7 und 8 werden in der Tabelle und in der nachfolgenden Bewertung jeweils zusammengefasst als

– Basen- und kalkreiche Buchenwälder ohne und mit Tanne (1 + 2),

– Hainsimsen-Buchenwälder ohne und mit Tanne (5 + 6),

– Mäßig basenreiche Buchenmischwälder ohne und mit Tanne (7 + 8).

5 Allgemein ablesbare Entwicklungen und Trends

Rotbuchenwälder haben in ihrem deutschen Verbreitungszentrum (Kern des Weltareals) durch mehrtausendjährige Eingriffe des Menschen massive Arealverluste erlitten. Bezogen auf das potenzielle natürliche Gesamtareal (24,4 Mio. ha) liegt der Rückgang in Deutschland bei etwa 73 %. Die verbliebenen naturnahen Buchenwälder umfassen allerdings nur noch 30 % bezogen auf das verbliebene Restareal und 8 % bezogen auf das Gesamtareal. Bezogen auf die einzelnen Buchenwaldtypen liegen die Arealverluste zwischen 51 und 86 % (höchste Verluste bei Seggen-Buchenwäldern und mäßig basenreichen Buchenwäldern, jeweils > 80 %). Die Flächen wurden gerodet und meist in Grün- oder Ackerland umgewandelt. Der rezente Buchenbestand Deutschlands umfasst laut Auswertung 1,99 Mio. ha. Bei den vorhandenen deutschen Buchenbeständen handelt es sich also größtenteils nur noch um stark dezimierte und fragmentierte Reliktvorkommen, die durch permanente forstliche Eingriffe ökologisch verarmt sind. Große zusammenhängende Buchenwälder sind kaum noch vorhanden.

Bei den verbliebenen Arealflächen der hier näher untersuchten natürlichen Buchenwaldtypen liegen die Anteile der Bestände mit noch naturnaher Baumartenzusammensetzung zwischen 10 und 48 %, das heißt, im Schnitt weisen nur noch ein Fünftel bis ein Drittel der vorhandenen Areale naturnahe, annähernd der natürlichen Vegetation entsprechende Baumbestände auf, während in der Regel weit über die Hälfte der Restareale durch naturfernen Nadelholzanbau ökologisch degradiert ist. Den größten naturnahen Arealanteil beherbergen, prozentual auf das noch vorhandene Restareal bezogen, die basen- und kalkreichen sowie mäßig basenreichen Buchenwälder (45 %), den geringsten Anteil die Drahtschmielen-Buchenwälder (10 %).

Auf den noch naturnah erhaltenen Arealflächen liegen die Anteile der Altbaumbestände (älter 140 Jahre) im Schnitt bei 20 %. Geringere Altbaumanteile weisen die Seggen-Buchenwälder (10 %), die mäßig basenreichen Buchenwälder (14 %) sowie die basen- und kalkreichen Buchenwälder (16 %) auf. Allgemein sind alle Buchenwaldtypen mithin durch überwiegend junge, biologisch unreife Baumbestände gekennzeichnet. Die Ausbildung von Altersphasen (älter 200 Jahre) wird durch früh einsetzende Durchforstungs- und Erntemaßnahmen massiv unterbunden. Hinzu kommt, dass Buchenwälder in der Regel im Schirmschlagverfahren bewirtschaftet werden, was bewirkt, dass die über 140-jährigen Bestände in der finalen Nutzungsphase stark „gelichtet“ und „geräumt“ werden, was wiederum mit starken Vorratsabsenkungen verbunden ist (siehe Abb. 2).

Daraus folgend sind die Werte für die Anteile von Starkbäumen (> 60–70 cm Brusthöhendurchmesser) in diesen Beständen alarmierend. Sie erreichen in der Regel kaum 5 % der jeweiligen „naturnahen“ Arealfläche.

Buchenwälder sind mittlerweile nicht nur direkt durch naturwidrige Eingriffe bedroht, sondern in den letzten beiden Jahren zunehmend auch durch den durch menschlichen Einfluss verursachten Klimawandel. Noch relativ unerforscht ist, wie die Buche als Einzelbaum und im Baumkollektiv auf die Klimaveränderungen langfristig reagieren wird. Entscheidend könnte sein, dass die Buche zu den genetisch „sehr variablen“ Baumarten zählt, die eine sehr breite ökologische Amplitude aufweisen. Buchen können in Herkünften aus verschiedenen oro- und geografischen Lagen sowie innerhalb einzelner lokaler Bestände unterschiedliche Trockenstress-Empfindlichkeiten entwickeln (Bolte2005).

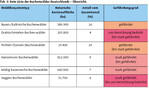

6 Rote Liste der Buchenwälder

Aufgrund der starken Arealverluste (bis über 80 %), der vergleichsweise geringen Anteile naturnaher Waldbestände auf den verbliebenen Arealflächen (< 50 %) sowie aufgrund von (meist nur noch aus Restvorräten bestehenden) Altbaumbeständen (20 %), nicht zuletzt auch aufgrund des akuten Mangels an Starkbäumen reifer Waldentwicklungsphasen, müssen alle Buchenwaldtypen Deutschlands überwiegend als „stark gefährdet“ eingestuft werden.

Wie bereits auch vonWelleet al. (2018) festgestellt, befinden sich auch fast alle anderen Waldtypen in Deutschland in einem naturschutzfachlich desolaten Zustand. Ausschlaggebend hierfür sind neben den enormen Arealverlusten auch die aktuellen Eingriffe im Rahmen der forstlichen Nutzung, die überwiegend nicht zu naturnahen, sondern vielfach zu wirtschaftlich stark überprägten, chronisch altbaum- und totholzarmen Altersklassenbeständen geführt hat. Der konstatierte, naturschutzfachlich schlechte Zustand der deutschen Wälder insgesamt zeigt, dass die von Forstseite vielfach propagierten „Naturschutzkonzepte“ nicht greifen und eine grundlegende, ökosystembezogene Neuausrichtung der Forstwirtschaft, insbesondere in den staatlichen Betrieben, unumgänglich erscheint. Die Auswertungen zeigen vor diesem Hintergrund, dass der Buchenwald als das für Deutschland prägende natürliche Waldökosystem in seinen verschiedenen naturnahen Ausprägungen einer massiven Gefährdung ausgesetzt ist. Zwei der in Deutschland verbreiteten Buchenwaldtypen, der Drahtschmielen-Buchenwald und der Seggen-Buchenwald, sind von Vernichtung bedroht, sollte es nicht gelingen, die noch vorhandenen naturnahen Restbestände vor forstlichen Eingriffen dauerhaft zu schützen. Ähnlich dramatisch schätzen die Autoren Welle, Sturm und Bohr die Lage der vornehmlich im Flachland verbreiteten bodensauren Eichenwälder ein, die in ihrer feuchten Ausprägung fast ausgerottet wurden.

Die Einstufung in die genannten Gefährdungsgrade lässt sich wie folgt begründen: Waldtypen mit einem naturnahen Restanteil von 10 bis 20 % werden als „gefährdet“, von unter 10 % als „stark gefährdet“ eingestuft. Typen, die die 5%-Schwelle unterschreiten, werden als „von Vernichtung bedroht“ bewertet.

6.1 Basen- und kalkreiche Buchenmischwälder ohne und mit Tanne

Bewertung:

Vom ursprünglich angenommenen Areal der basen- und kalkreichen Buchenmischwälder (mit/ohne Tanne) ist nur noch etwa ein Drittel (848.900 ha) von Wald bedeckt. Knapp die Hälfte dieses Restareals (380.900 ha) beherbergt eine naturnahe, dem Waldtyp entsprechende Baumartenzusammensetzung. Rechnet man die „bedingt naturnahen“ Bestandsflächen hinzu, so weisen noch rund 56 % der Restarealfläche ein relativ günstiges Entwicklungspotenzial auf. Jedoch sind nur noch wenige Anteile alter Buchenbestände (< 20 %) und Starkbäume (2 %!) vorhanden. Die Restpotenziale sind umgehend durch Ausweisung von nutzungsfreien Schutzgebieten zu sichern.

Gefährdungsgrad: gefährdet

6.2 Drahtschmielen-Buchenwälder

Bewertung:

Vom angenommenen Areal der Drahtschmielen-Buchenwälder sind zwei Drittel vernichtet worden und nur noch ein Zehntel des etwa 1 Mio. ha umfassenden Restareals weist Baumbestände auf, die in etwa der potenziellen natürlichen Vegetation entsprechen. Zusammen mit den Flächen, die „bedingt naturnahe“ Baumbestände beherbergen, ist das Entwicklungspotenzial der Drahtschmielen-Buchenwälder auf etwa ein Drittel des Restareals eingeschränkt. Die Anteile der Alt- und Starkbaumbestände umfassen noch etwa 11.000–23.000 ha und sollten durch Schutzausweisungen umgehend gesichert werden.

Gefährdungsgrad: von Vernichtung bedroht (bis stark gefährdet)

6.3 Fichten-(Tannen-)Buchenwälder

Bewertung:

Die Arealverluste liegen bei etwa 60 %; vom ursprünglichen Areal der Fichten-(Tannen-)Buchenwälder sind nur noch rund 80.000 ha übriggeblieben, davon können circa ein Viertel hinsichtlich ihrer Baumartenzusammensetzung noch als naturnah eingestuft werden. In vielen Beständen wurde die Fichte durch forstliche Eingriffe gefördert und die Buche zu Gunsten der ertragreicheren Nadelhölzer verdrängt. Dennoch kann das Potenzial zur Entwicklung naturnaher Bestände als günstig bewertet werden. Ein Fünftel des naturnahen Restbestands weist alte Baumbestände auf, Bestände mit Starkbäumen sind allerdings kaum vorhanden.

Gefährdungsgrad: gefährdet (bis stark gefährdet)

6.4 Hainsimsen-Buchenwälder ohne und mit Tanne

Bewertung:

Insgesamt ist das potenzielle Gesamtareal der Hainsimsen-Buchenwälder historisch bedingt „nur“ um 46 % geschrumpft, jedoch sind vom Restwaldareal nur noch knapp ein Fünftel „naturnah“ erhalten geblieben und fast 60 % durch Nadelholzanbau degradiert. Zwar ist von den naturnahen Beständen der Hainsimsen-Buchenwälder noch knapp ein Viertel mit Altbuchen bestockt. Hierbei dürfte es sich aber größtenteils nur noch um abgeerntete Restvorräte handeln (siehePanek2016b); darauf lässt auch der geringe Anteil an Starkbäumen schließen. Hainsimsen-Buchenwälder sind in Deutschland mangelhaft geschützt. Daher erscheint die Erstellung eines länderübergreifenden Schutz- und Verbundkonzeptes dringlich, das die typischen Ausbildungen dieses für Deutschland repräsentativen Waldökosystems mit seinen letzten alten Buchenbeständen umgehend sichert (Bohn1992,Panek2011,Panek&Kaiser2015).

Gefährdungsgrad: stark gefährdet (bis gefährdet)

6.5 Mäßig basenreiche Buchenmischwälder mit und ohne Tanne

Bewertung:

Da mäßig basenreiche Buchenwälder oftmals auf gut ackerfähigen Standorten stockten, ist der historisch bedingte Arealverlust mit 85 % überdurchschnittlich hoch. Von dem rund 1,45 Mio. ha umfassenden Restwaldareal sind aber noch 45 % als „naturnah“ einzustufen, knapp 40 % hingegen als „naturfern“. Die Anteile an Alt- und Starkbaumbeständen sind unterdurchschnittlich. Ähnlich wie bei den Hainsimsen-Buchenwäldern wäre ein bundesweites Schutz- und Verbundkonzept für diese Wälder erforderlich (siehePanek2011).

Gefährdungsgrad: stark gefährdet

6.6 Seggen-Buchenwälder

Bewertung:

Historisch bedingt sind mehr als 80 % der ursprünglichen Seggen-Buchenwälder zerstört worden. Das Restwaldareal umfasst nur noch gut 80.000 ha, auf dem etwa zur Hälfte naturferne Baumbestände, meist Nadelhölzer (Waldkiefer, Douglasie), wachsen (Abb. 3). Die naturnahen Bestände der Seggen-Buchenwälder bedecken bundesweit nur noch eine Fläche von rund 30.000 ha! Nur noch ein Zehntel dieser naturnahen Bestandsfläche weist alte Bäume auf. Die vorhandenen Restbestände sind durch Schutzausweisungen umgehend zu sichern.

Gefährdungsgrad: stark gefährdet (bis von Vernichtung bedroht)

7 Zusammenfassung

Insgesamt sind die Restareale naturnaher Buchenwälder in Deutschland aus naturschutzfachlicher Sicht überwiegend stark gefährdet, teilweise von Vernichtung bedroht und zudem nur ungenügend geschützt. Vor allem die großen zonalen Waldtypen sind in den bestehenden Schutzgebieten unterrepräsentiert, was durch die Analysen des alternativen Waldzustandsberichts eindrucksvoll belegt wird. Danach sind überhaupt nur 35.400 ha Buchenwaldfläche in naturnahen Schutzgebieten durch „außerbetriebliche Nutzungseinschränkungen“ dauerhaft gesichert. Deutschland nimmt seine internationale Verantwortung für den Schutz dieser Wälder nicht wahr und versagt bei der Umsetzung der Biodiversitätsstrategie.

Dank

Der Naturwald Akademie Lübeck danke ich für die Erlaubnis, die Daten aus dem Alternativen Waldzustandsbericht 2018 verwenden zu dürfen.

Literatur

Bohn, U. (1992): Buchen-Naturwaldreservate und Buchenwald-Naturschutzgebiete in Mitteleuropa – Überblick und naturschutzfachliche Bewertung. NZ-NRW-Seminarberichte 12: 56-64.

–,Gollub, G. (2007): Buchenwälder als natürliche Vegetation in Europa. Natur u. Landschaft 82 (9/10): 391-397.

Bolte, A.(2005): Zur Zukunft der Buche in Mitteleuropa, AFZ Der Wald 20: 1077-1078.

Engel, F. et al. (2016): Wälder mit natürlicher Entwicklung in Deutschland: Bilanzierung und Bewertung. Naturschutz u. Biolog. Vielfalt 145, Hrsg. Bundesamt f. Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg.

Finck, P.,Heinze, S.,Raths,U.,Riecken,U.,Ssymank,A. (2017): Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen in Deutschland, 3. fortgeschrieb. Fassung. Natursch. Biol. Vielfalt 156, Hrsg.: Bundesamt für Naturschutz, Bonn-Bad Godesberg.

Hehnke, T.,Oheimb, v.G.,Härdtle, W.,Kaiser,T.,Scherfose, V. (2014): Schutz von Buchenwäldern in einem System von Naturwäldern. BfN-Skripten 380, Bonn-Bad Godesberg.

Knapp, H.D. (2007): Buchenwälder als spezifisches Naturerbe Europas. BfN-Skripten 222 (13 – 39), Bonn-Bad Godesberg.

–et al. (2008): Naturerbe Buchenwälder – Situationsanalyse und Handlungserfordernisse. BfN-Skripten 240, Bonn-Bad Godesberg.

Korpel, S. (1995): Die Urwälder der Westkarpaten. E. Ulmer Verlag, Stuttgart.

Panek, N. (2011): Deutschlands internationale Verantwortung: Rotbuchenwälder im Verbund schützen, Gutachten im Auftrag von Greenpeace e. V., Hamburg.

–(2016a): Der deutsche Wald im Spiegel der Bundeswaldinventur (BWI³) – Ergebnisse, Entwicklungstrends, offene Fragen aus Sicht des Naturschutzes. Studie im Auftrag von Greenpeace e. V., Hamburg.

–(2016b): Deutschland, deine Buchenwälder – Daten-Fakten-Analysen. Ambaum Verlag, Vöhl-Basdorf.

–(2017): Von naturnah weit entfernt. Deutschlands Buchenwälder – eine kritische Bestandsaufnahme. Der kritische Agrarbericht: 223-226, Hrsg. AgrarBündnis e.V., Konstanz.

SuckR.,Bushart, M.,Hoffmann, G.,Schröder, L. (2014): Karte der Potenziellen Natürlichen Vegetation Deutschlands – Band III (Erläuterungen, Auswertungen, Anwendungsmöglichkeiten, Vegetationstabellen). BfN-Skripten 377, Bonn-Bad Godesberg.

Welle, T.,Sturm, K.,Bohr, Y. (2018): Alternativer Waldzustandsbericht – Eine Waldökosystemtypen-basierte Analyse des Waldzustands in Deutschland anhand naturschutzfachlicher Kriterien, Hrsg. Naturwald Akademie Lübeck ( https://naturwald-akademie.org/wp-content/uploads/2018/04/Alternativer-Waldzustandsbericht_Stand_25042018_1.pdf ).

Fazit für die Praxis

Kontakt

Dipl.-Ing. Norbert Panek ist ausgebildeter Landschaftsplaner und engagiert sich seit 1986 für den Schutz von Buchenwäldern; gründete 1990 eine Nationalpark-Initiative im nordhessischen Kellerwald und war von 1992–1998 Vorsitzender des dortigen Nationalpark-Fördervereins; bereiste seit den 1990er-Jahren zahlreiche Waldreservate darunter in Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien und der Slowakei; war unter anderem als Gutachter für das Bundesamt für Naturschutz an den Vorbereitungen zur UNESCO-Nominierung der deutschen Buchen-Welterbegebiete beteiligt; Verfasser zahlreicher Beiträge in Fachzeitschriften und Buchautor.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.