Agroforstsysteme in Mitteleuropa als ein Beitrag zur nachhaltigen Landnutzung

Abstracts

Aufgrund der globalen Umweltproblematik, die durch eine intensive und nicht nachhaltige Landwirtschaft verursacht wird, bedarf es der Entwicklung und Förderung nachhaltiger Landnutzungsstrategien, die einerseits die Ziele des Natur-, Umwelt- und Ressourcenschutzes umsetzen, andererseits sozioökonomische Aspekte einer nachhaltigen Regionalentwicklung miteinbeziehen. Agroforstsysteme können unter bestimmten ökologischen und sozioökonomischen Rahmenbedingungen einen Beitrag zur nachhaltigen Landnutzung leisten. Agroforstsysteme ( agroforestry systems ) sind Landnutzungssysteme, die den Anbau von ausdauernden Gehölzen auf der gleichen Fläche mit dem Anbau landwirtschaftlicher Produkte verbinden, entweder gleichzeitig oder zeitlich versetzt. Zudem können die Flächen beweidet werden. Am Beispiel der Lärchenwiesen und -weiden in Südtirol (Norditalien) wird dargestellt, welche vielfältigen Ökosystemleistungen traditionelle Agroforstsysteme erbringen können. Als nachhaltiges Landnutzungssystem sollten noch bestehende traditionelle Agroforstsysteme, wo immer dies aus naturschutzfachlichen und sozioökonomischen Gründen nützlich ist, reaktiviert bzw. renaturiert oder auf degradierten landwirtschaftlichen Nutzflächen neu geschaffen werden.

Agroforestry systems in Central Europe using the example of larch meadows and larch pastures in South Tyrol – a contribution to sustainable land use

Because of the global environmental problems caused by intensive and unsustainable agriculture, the promotion and development of sustainable land-use strategies are necessary which, on the one hand, implement the goals of nature conservation as well as environmental and resource protection, but, on the other hand, also include socio-economic aspects of sustainable regional development. Agroforestry systems can contribute to sustainable land use under certain environmental and socio-economic conditions. Agroforestry systems are land-use systems that combine the cultivation of perennial woody plants on the same area with the cultivation of agricultural products, either simultaneously or at different times. In addition, the areas can be grazed. The example of larch meadows and pastures in South Tyrol (N Italy) illustrates the manifold ecosystem services that traditional agroforestry systems can provide. As a sustainable land-use system, existing traditional agroforestry systems, wherever useful for nature conservation and socio-economic reasons, should be reactivated, restored, or recreated on degraded agricultural land.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Obwohl unbestritten ist, dass die Landwirtschaft essenziell für die Versorgung der Menschen mit Nahrungsmitteln und pflanzlichen Rohstoffen ist, gehört sie heute zu einem der wichtigsten Verursacher globaler Umweltprobleme. Der Verlust der Biodiversität auf allen Ebenen von der Art über die Ökosysteme bis hin zu den Landschaften, die Bodenerosion, die Eutrophierung von Böden, Grund- und Oberflächenwasser durch den oft übermäßigen Nährstoffeintrag, die Kontamination von Böden und Wasser mit persistenten Pestiziden und deren negative Auswirkungen auf die wildlebende Flora und Fauna sowie die menschliche Gesundheit ist kein lokales Problem in landwirtschaftlich intensiv genutzten Regionen mehr, sondern hat überregionale bis globale Ausmaße erreicht (EEA 2016,Tilmanet al. 2001). Es würde zu weit führen, diese auf nationaler und internationaler Ebene gut dokumentierte Tatsache hier mit ausführlichen Zahlen zu belegen. Für die in Mitteleuropa vorkommenden naturnahen Ökosysteme sowie die Nutzungstypen der mitteleuropäischen Kulturlandschaft hat diesZerbe(2019) vor dem Hintergrund der umfangreichen Datenlage dargestellt und leitet hieraus einen Renaturierungsbedarf ab.

Bedenklich stimmt, dass sich diese Umweltproblematik in Mitteleuropa trotz einer vorbildlichen Naturschutzgesetzgebung in vielen europäischen Ländern und der sehr zahlreichen Initiativen zum Umwelt-, Natur- und Ressourcenschutz auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene zunehmend verschärft. So sind beispielsweise in der aktuellen Roten Liste Deutschlands zahlreiche Biotoptypen extensiv genutzter landwirtschaftlicher Nutzflächen und selbst die ehemals sehr weit in Mitteleuropa verbreiteten artenreichen Glatthaferwiesen (Arrhenatherion) als stark gefährdet und sogar als vom vollständigen Verschwinden bedroht verzeichnet (Fincket al. 2017). Es wird davon ausgegangen, dass die Umwandlung von Grünland zu Acker für den Anbau von nachwachsenden Rohstoffen für die Energieerzeugung zukünftig diesen Rückgang artenreicher Grünlandbestände noch verstärken wird (Ruppert & Ibendorf2017,Wieheet al. 2009).

Das Resümee von C.Leuschnerim Vorwort zu der Bibliographie über den Ackerwildkrautschutz in Deutschland vonMeyeret al. (2013) fällt ernüchternd aus, wenn er konstatiert, dass „in wahrscheinlich keinem mitteleuropäischen Lebensraum […] der Biodiversitätsschutz so wenig [hat] ausrichten können wie im Ackerland […]. Es ist bis heute nicht gelungen, eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Landwirtschaft zu etablieren, in der die Ertragsfunktion in sinnvoller Weise mit anderen Landschaftsfunktionen wie dem Erhalt der lebensraumtypischen Artenvielfalt verknüpft wurde.“ Auch die zahlreichen Förderprogramme zur Erhaltung von Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturschutzwert scheinen diesen Trend nicht aufhalten zu können (Benzleret al. 2015).

Dass diese durch eine intensive und nicht nachhaltige Landwirtschaft verursachten Umweltschäden nicht nur ein Problem für den Arten-, Biotop-, Umwelt- und Ressourcenschutz sind, sondern auch erhebliche negative sozioökonomische Auswirkungen haben können, wird, gleichwohl noch vergleichsweise selten, aber dennoch in zunehmendem Maße durch entsprechende Studien belegt. Beispielsweise legenPrettyet al. (2003) für England und Wales eine Kostenbilanz der insbesondere durch die intensive Landwirtschaft verursachten Eutrophierung von Ökosystemen und Landschaften vor, unter Berücksichtigung der Schäden für Mensch und Umwelt und der entsprechenden Kosten für die damit notwendige Umweltpolitik. Die Kosten umfassen hierbei u. a. die Wertminderung von wassernahen Wohngebäuden, die Reinigung des eutrophierten Wassers bis zur Trinkwasserqualität durch das Entfernen von Stickstoff, Algentoxinen und toxischen Abbauprodukten und die Wertminderung von Oberflächengewässern für Erholung und Tourismus. Insgesamt schätzen die Autoren den mit der Eutrophierung des Grund- und Oberflächenwassers im terrestrischen Bereich verbundenen Schaden auf 105–160 Mio. US-Dollar und die Folgekosten für umweltpolitische Maßnahmen auf 77 Mio. US-Dollar pro Jahr (2003: 1 Euro = ca. 0,9 US-Dollar).

Zu der Umweltproblematik, die durch eine intensive und nicht nachhaltige Landwirtschaft verursacht wird, kommt hinzu, dass sich extensive Nutzungssysteme, wenn sie nur auf betriebswirtschaftlicher Ebene monetär bemessen werden, ökonomisch nicht mehr rentieren und sich daher die Landwirtschaft von Grenzertragsstandorten sowie aus schwer zugänglichen (z. B. im Gebirge) bzw. strukturschwachen Regionen zurückzieht (z. B. für die AlpenMacDonaldet al. 2000). Dies hat auch zur Folge, dass artenreiche bzw. naturschutzfachlich wertvolle extensive Nutzungstypen des Acker- und Grünlands verloren gehen (vgl. Roten Listen der Biotoptypen des Bundes und der Länder in Deutschland).

Aufgrund dieser Umweltproblematik, die durch eine intensive und nicht nachhaltige Landwirtschaft verursacht wird, bedarf es der Entwicklung bzw. Förderung nachhaltiger Landnutzungsstrategien, die einerseits die Ziele des Natur-, Umwelt- und Ressourcenschutzes umsetzen, andererseits aber auch sozioökonomische Aspekte einer nachhaltigen Regionalentwicklung miteinbeziehen. Dass dies Agroforstsysteme unter bestimmten ökologischen und sozioökonomischen Rahmenbedingungen in Mitteleuropa und den Alpen leisten können, soll hier dargestellt werden. Hierbei wird kurz auf historische und aktuelle Aspekte von Agroforstsystemen als traditionelle Landnutzungstypen eingegangen und das Agroforstsystem Lärchenwiese bzw. -weide in Südtirol und deren Bedeutung im Hinblick auf ihre Ökosystemleistungen vorgestellt. Abschließend wird diskutiert, inwieweit Agroforstsysteme einen Beitrag zur nachhaltigen Landnutzung liefern können und hieraus ein Handlungsbedarf für deren Wiederherstellung (Renaturierung) abgeleitet.

2 Traditionelle Agroforstsysteme in Europa

Die FAO (2015) definiert Agroforstsysteme ( agroforestry systems ) als solche Landnutzungssysteme, die den Anbau von ausdauernden Gehölzen (Bäume, Sträucher) auf der gleichen Fläche mit dem Anbau von landwirtschaftlichen Produkten verbinden, entweder gleichzeitig oder zeitlich versetzt. Zudem können die Flächen beweidet werden. Generell werden drei Typen von Agroforstsystemen unterschieden:

1. Agroforstsysteme mit einem Anteil an ausdauernden Gehölzen und Feldfrüchten ( agri-silvicultural systems );

2. Verbindung des Anbaus von ausdauernden Gehölzen mit einer Beweidung ( silvopastoral systems );

3. Verbindung aller drei Komponenten, d. h. ausdauernde Gehölze, Feldfrüchte und Beweidung auf der gleichen Fläche, z. B. in Haus- bzw. traditionellen Bauerngärten ( agro-silvopastoral systems ).

Während Agroforstsysteme in den Tropen und Subtropen entweder als traditionelle Nutzungstypen oder auf intensiven landwirtschaftlichen Produktionsflächen weit verbreitet sind (z. B.Atanganaet al. 2014,Montagnini2006,Nair & Garrity2012), sind diese in Mitteleuropa heute weitgehend Relikte einer traditionellen Landnutzung. Beispielsweise sind Streuobstwiesen (Abb. 1) ein ehemals im Tiefland und den Mittelgebirgen häufig vorkommendes traditionelles, multifunktionelles Agroforstsystem (Herzog1998), mit denen einerseits Obst erzeugt wird und andererseits, aufgrund des lockeren Stands der Obstbäume, Grünlandnutzung als Mähwiese oder Weide möglich ist (Luckeet al. 1992), häufig auch mit Imkerei verbunden (Kornprobst1994,Traynor2006). In Tab. 1 sind solche traditionellen Agroforstsysteme, die einst in Mittel-, Nord-, West- und Osteuropa z.T. weit verbreitet waren, aufgeführt. Nicht unerwähnt bleiben sollen die vielfältigen, multifunktionalen Agroforstsysteme im mediterranen Raum Südeuropas (z. B.Rigueiro-Rodríguezet al. 2009).

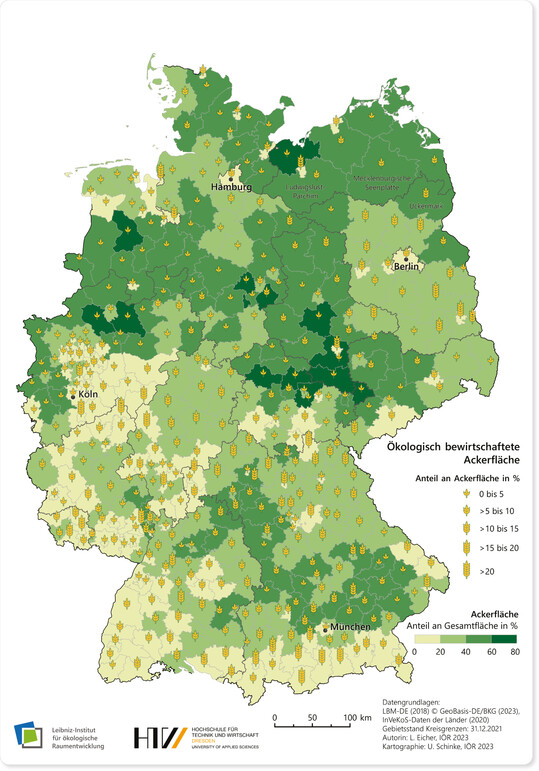

Aufgrund des starken Rückgangs solcher traditionellen Agroforstsysteme in Mitteleuropa (Abb. 2) und deren Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz sind diese in regionale bis internationale Förderprogramme eingebunden. Beispielsweise werden Streuobstwiesen in Deutschland durch entsprechende Programme der Bundesländer gefördert (z. B. MLUL 2017, StMELF2017, Thüringer Ministerium für Umwelt,Energie und Naturschutz 2014). Auf regionaler Ebene tragen heute zahlreiche Initiativen zu einer Wiederaufnahme der Streuobstwiesennutzung oder einer Neuanlage von extensiven Obstwiesen bei (z. B. in Österreich:Holler & Spornberger2001). Mit Blick auf deren Ökosystemleistungen haben traditionelle und auch moderne Agroforstsysteme in Mitteleuropa bzw. Europa in den vergangenen Jahren zunehmend das Forschungsinteresse geweckt (z. B.Fagerholmet al. 2016,Torralbaet al. 2016).

3 Untersuchungsgebiet Südtirol

Südtirol als Teil Norditaliens ist eine ausgesprochene Gebirgsregion in den Südalpen. Nur ca. 3 % der Gesamtfläche sind besiedelt, wobei drei Viertel aller besiedelten Flächen unter 1200 m ü. NN liegen. Aufgrund der zahlreichen Bergmassive und der z. T. durch hohe Gebirgsketten abgeschirmten Täler weisen die mittleren Jahresniederschläge mit weniger als 600 mm z. B. im Vinschgau bis über 1500 mm in Meereshöhen ab 2 000 m ü. NN eine große Spanne auf. Der Süden Südtirols wird von mediterranem, d. h. sommerwarmem und wintermildem Klima beeinflusst, wohingegen in den nördlichen Tälern bzw. Gebirgsketten ausgesprochen montanes bis inneralpines Klima vorherrscht. Auch bezüglich der Geologie ist Südtirol sehr vielfältig mit z. B. vulkanischem Gestein (Bozener Quarzporphyr) und den karbonatreichen Dolomiten (Fontanaet al. 2014,Peer1980).

Die Talgebiete werden landwirtschaftlich intensiv genutzt und von den Hauptverkehrsachsen durchzogen (Abb. 3). Südtirol ist weithin bekannt für Weinproduktion und Apfelanbau. So bedient es ca. 15 % des europäischen Marktes für Äpfel. Außerhalb dieser intensiv landwirtschaftlich genutzten Tallagen finden sich jedoch noch traditionelle Landnutzungssysteme, die auch heute noch bewirtschaftet werden. So tragen Niederwälder, Lärchenwiesen und -weiden, Kastanienhaine, traditioneller Weinbau auf Trockensteinterrassen bzw. in Form von Pergeln, Trockenrasen, blumenreiche Bergwiesen und halboffene Buschwälder zum vielfältigen Landschaftsmosaik Südtirols bei (Autonome Provinz Bozen-Südtirol 2003).

Die Lärchenwiesen und -weiden in Südtirol wurden im Rahmen des interdisziplinären Forschungsprojektes EcoRAlps im Hinblick auf ihre Ökosystemleistungen untersucht. Hierbei wurde die Flora und Vegetation (Fontanaet al. 2014,Nascimbeneet al. 2014) analysiert und eine Expertenbefragung zur Bewertung von Ökosystemleistungen durchgeführt (Fontanaet al. 2013). Zu den Untersuchungsmethoden sei auf die entsprechenden Originalstudien verwiesen.

4 Lärchenwiesen und -weiden in den Alpen

4.1 Bestand und Nutzung

In den Alpen tritt in der montanen Bergwaldstufe zwischen 1000 und 2000 m ü. NN die Europäische Lärche ( Larix decidua ) auf Wiesen und Weiden in einem traditionellen Agroforstsystem auf. Das Nutzungssystem, das bereits seit der Bronzezeit (Gobetet al. 2004) landwirtschaftliche Nutzung mit Holzproduktion auf der gleichen Fläche verbindet, findet sich auch heute noch in der Schweiz (Burga1987), in Österreich (Blassnig2012,Tiefenbachet al. 1998) sowie in Italien im Trentino (Giovannini2017) und in Südtirol (Fontanaet al. 2014). Heute haben die Lärchenwiesen und -weiden einen Vorkommensschwerpunkt in Südtirol mit der größten Lärchenwiese Europas auf dem Hochplateau des Tschögglberges nördlich der Stadt Bozen (Abb. 4). Während das Grünland als Mähwiese oder Weide genutzt wird, tragen die Lärchen mit ihrer sommergrünen Nadelstreu zur Bodenverbesserung bei und bei Bedarf können die Bäume als Bauholz genutzt werden. Die Lärche liefert zusammen mit der Gewöhnlichen Eibe ( Taxus baccata ) das schwerste und zugleich härteste einheimische Nadelholz (Grosser & Ehmke2012). Die Witterungsbeständigkeit macht Lärchenholz gerade in den Berglagen der Alpen zu einem wichtigen Bauholz im Außenbereich für den Erd-, Brücken-, Wasser- und Wohnbau sowie zur Abdeckung von Dächern mit Lärchenschindeln. Das Harz der Lärche wurde traditionell zur Herstellung von Terpentin als Bestandteil der Volks- und Tiermedizin genutzt. Lärchenöl wird heute in Lacken sowie Klebstoffen eingesetzt und für die Herstellung von Kosmetikprodukten verwendet. Das aus dem Öl hergestellte Kolofonium dient als Geigenbogenharz (Lagoni2012).

Heute sind die Lärchenwiesen und -weiden in ihrem Vorkommen einerseits durch eine Intensivierung der Grünlandnutzung auf den Almen, verbunden mit der Rodung der Bäume, und andererseits durch Auflassung und der dann einsetzenden natürlichen Sukzession zum Bergmischwald aus vornehmlich Gewöhnlicher Fichte ( Picea abies ) und stellenweise auch Zirbel-Kiefer ( Pinus cembra ) bedroht. Beispielsweise erstrecken sich aktuell Lärchenwiesen und -weiden in Südtirol auf einer Fläche von lediglich ca. 30 km2, was in etwa 20 % der Fläche von 1975 entspricht (Fontanaet al. 2015).

Heute lassen sich drei verschiedene Nutzungstypen unterscheiden (Fontanaet al. 2014):

1. Traditionell bewirtschaftete Lärchenwiesen, die mindestens alle zwei Jahre, aber nicht häufiger als zweimal im Jahr gemäht werden und mit max. 3 t Stallmist pro ha und Jahr gedüngt werden. Im Herbst kann zudem extensiv beweidet werden.

2. Lärchenweiden, die weder gemäht noch gedüngt und mit Rindern oder Pferden extensiv einige Wochen im Frühsommer (Juni) und Spätsommer bzw. Herbst (August bis September) beweidet werden.

3. Intensiv bewirtschaftete Lärchenwiesen, die bis zu dreimal pro Jahr gemäht und bis zu zweimal im Jahr mit ca. 10 t Gülle bzw. flüssigem Stallmist pro ha und Jahr gedüngt werden.

4.2 Ökosystemleistungen der Lärchenwiesen und -weiden

Neben den oben genannten vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten der Baumart Lärche bzw. ihrer Produkte (z. B. Bauholz, Schindeln, Harz, Öl) bietet das Ökosystem der Lärchenwiese bzw. -weide als ein Mosaik aus Wald- und Grünlandstrukturen Nischen sowohl für Arten des Offenlandes als auch des Waldes, mit bis zu ca. 70 Gefäßpflanzenarten pro Bestand (Fontanaet al. 2015: im Gebiet Tisens). Häufig dominieren in extensiv bewirtschafteten Lärchenwiesen und -weiden Gräser wie Gold-Grannenhafer ( Trisetum flavescens ), Horst-Schwingel ( Festuca nigrescens ) oder Aufrechte Trespe ( Bromus erectus ), durchsetzt mit zahlreichen Kräutern wie Langblättriger Witwenblume ( Knautia longifolia ), Wiesen-Salbei ( Salvia pratensis ), Betonien-Teufelskralle ( Phyteuma betonicifolium ), Frühblühender Thymian ( Thymus praecox agg.) oder Hufeisenklee ( Hippocrepis comosa ). Auch können zahlreiche Rote-Liste-Arten auftreten, wie beispielsweise Fliegen-Ragwurz ( Ophrys insectifera ), Rosa Kugelorchis ( Traunsteinera globosa ) und Weiße Paradieslilie ( Paradisea liliastrum ;Fontanaet al. 2014, 2015). Diese Agroforstsysteme sind auch für das Vorkommen zahlreicher traditioneller Heil- und Gewürzpflanzen bekannt, wie beispielsweise Wiesen-Kümmel ( Carum carvi ), Echtem Labkraut ( Galium verum agg.) und Kleinem Wiesenknopf ( Sanguisorba minor s. l.). Intensiv genutzte Lärchenwiesen weisen im Mittel 20–30 % weniger Gefäßpflanzenarten auf.

Die Lärchenbäume stellen auch Wuchsorte für Flechten dar (Nascimbeneet al. 2014). Auf traditionell genutzten Lärchenwiesen und -weiden konnten ca. 35 Flechtenarten auf den Lärchenstämmen nachgewiesen werden, u. a. die auffällige Wolfsflechte ( Letharia vulpina ). Zudem tragen die Lärchenwiesen und -weiden zu einer Diversifizierung der Landschaft und damit zu einer Erhöhung der biologischen Vielfalt auf Landschaftsebene in der montanen bis hochmontanen Bergstufe bei (Maureret al. 2006).

Bewirtschaftete Lärchenwiesen bzw. -weiden speichern zwischen 184 und 265 t Kohlenstoff pro ha in den ober- und unterirdischen Ökosystemkompartimenten, also etwa die doppelte Menge des in nicht bestockten, intensiver genutzten Wiesen gespeicherten Kohlenstoffs (Nagleret al. 2015).Mosquera-Losadaet al. (2011) heben die generelle Bedeutung von Agroforstsystemen für die Kohlenstoffspeicherung hervor. Zudem tragen die mit Lärchen bestandenen Wiesen zum Erosionsschutz in Hanglagen bei (vgl.Rigueiro-Rodríguezet al. 2009).

Lärchenwiesen und -weiden bieten demnach eine Vielzahl an Ökosystemleistungen, die in Tab. 2 zusammengefasst sind. Auf der Grundlage einer Befragung von Akteuren sowie Experten und mithilfe einer multikriteriellen Entscheidungsanalyse ( multi-criteria decision analysis – MCDA) wurden die möglichen Entwicklungsszenarien Intensivierung und Auflassung der Lärchenwiesen im Hinblick auf deren Ökosystemleistungen mit den noch bestehenden Lärchenwiesen verglichen (Fontanaet al. 2013). Zwar erhielt die Waldentwicklung hierbei mit Blick auf die gesamten Ökosystemleistungen den höchsten Rang, gefolgt von Lärchen- und Intensivwiese, da hier insbesondere die Holzproduktion entscheidend ist. Dennoch wurden die Lärchenwiesen im Hinblick auf ihre kulturhistorische Bedeutung, biologische Vielfalt, Ästhetik und aufgrund ihrer Regulationsleistungen (z. B. Kohlenstoffspeicher, Wasserhaushalt) am höchsten bewertet.

5 Erhalt und Wiederherstellung traditioneller Agroforstsysteme als Beitrag zu einer nachhaltigen Landnutzung

Das Beispiel der Lärchenwiesen- und weiden zeigt die Vielfalt der Ökosystemleistungen, die ein traditionelles Agroforstsystem liefern kann. In der Regel bieten traditionelle Agroforstsysteme, qualitativ gesehen, mehr Ökosystemleistungen als die reinen land- oder forstwirtschaftlichen Nutzungssysteme (Abb. 5; vgl.Jose2009,Schrothet al. 2004). Misst man ein landwirtschaftliches Nutzungssystem, wie beispielsweise ein intensiv genutztes Grünland oder einen gedüngten Getreideacker alleine an seiner Produktionsleistung, so ist ein traditionelles Agroforstsystem wie eine Streuobst- oder Lärchenwiese betriebswirtschaftlich heute ökonomisch nicht mehr rentabel. Vor dem Hintergrund, dass weltweit ein Drittel der produzierten Lebensmittel letztendlich im Abfall endet (FAO 2011,Hegnsholtet al. 2018) und für Europa, der FAO-Studie zufolge, ein jährlicher Pro-Kopf-Verlust über die gesamte Wertschöpfungskette auf 280–300 kg Lebensmittel geschätzt wird, muss bezweifelt werden, ob auf Quantität ausgelegte landwirtschaftliche Produktionssysteme heute noch die Ziele der Nachhaltigkeit erfüllen. Die von der FAO (2015) auf internationaler Ebene hervorgehobenen Vorteile von multifunktionalen Agroforstsystemen, die die Landnutzung diversifizieren, sozial, ökonomisch und naturschutzfachlichen Nutzen bringen und eine nachhaltige Regionalentwicklung fördern, gelten auch für den mitteleuropäischen Kontext.

Da bei der Bewirtschaftung eines traditionellen Agroforstsystems im Vergleich zu einer intensiveren Bewirtschaftung für den Landwirt auf betriebswirtschaftlicher Ebene ökonomische Verluste auftreten, muss dies durch entsprechende Förderprogramme kompensiert werden. So berücksichtigt das Land Südtirol (Autonome Provinz Bozen-Südtirol 2017) und das Österreichische Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft (ÖPUL 2015) mit der Einführung einer Landschaftspflegeprämie zum Erhalt und zur Wiederherstellung dieser traditionellen Nutzung die hohe Bedeutung der Lärchenwiesen für den Natur- und Kulturlandschaftsschutz sowie für Tourismus und Erholung. Mit den Förderprogrammen werden der höhere Arbeitsaufwand und die direkten Einkommenseinbußen der Landwirte finanziell kompensiert. Dies schließt die Wiederherstellung der traditionellen Lärchenwiesen und -weiden durch die Entnahme von Gehölzen und des Mahdgutes, die extensive Grünlandnutzung (z. B. Verzicht auf Düngung und Planierung), das Räumen der herabgefallenen Äste und die Beweidung mit ein. Aus den Alpenländern Schweiz und Österreich bzw. dem Trentino und Südtirol in Norditalien sind bereits zahlreiche Initiativen zum Erhalt von Lärchenwiesen und -weiden bekannt (z. B.Blassnig2012,Giovannini2017,Wösset al. 2008).

Für die Entwicklung von Agroforstsystemen in Mitteleuropa mit den Alpen bieten sich drei Strategien an:

- Die Weiterführung von noch funktionierenden Agroforstsystemen;

- die Wiederherstellung (Renaturierung) von aufgelassenen Agroforstsystemen;

- die Neuschaffung von traditionellen oder modernen Agroforstsystemen auf von intensiver landwirtschaftlicher Nutzung degradierten, d. h. beispielsweise eutrophierten, artenarmen Standorten im Sinne einer starken Nachhaltigkeit (vgl.Ott & Döring2008,Zerbe2019).

Wenngleich Renaturierungsvorhaben mit dem Ziel der Wiederherstellung von Lärchenwiesen bzw. -weiden in den Alpen durchgeführt werden (z. B. Kalkwald im Sarntal, Südtirol), lässt sich bisher kein Fallbeispiel mit entsprechenden, auch langfristigen ökologischen und sozioökonomischen Daten fundiert dokumentieren. Anders sieht es mit der Reaktivierung von Streuobstwiesen aus. So wurden beispielsweise im Rahmen des EU-LIFE-Projektes „Vogelschutz in Streuobstwiesen“ im Zeitraum 2009 bis 2014 am Fuß der Schwäbischen Alb und im mittleren Remstal eine große Anzahl von Streuobstgrundstücken wieder in die Pflege oder landwirtschaftliche Nutzung genommen, um insbesondere die Populationen der Vogelarten Halsbandschnäpper ( Ficedula albicollis ), Wendehals ( Jynx torquilla ), Rotkopfwürger ( Lanius senator ), Neuntöter ( L. collurio ) und Grauspecht ( Picus canus ) zu stabilisieren (Seehoferet al. 2014). Ein wesentliches Ziel war es, Landwirte und private Landbesitzer für die Wiederaufnahme der Streuobstwiesenpflege mit einer finanziellen Förderung zu gewinnen, u. a. mit einer Wiederaufnahme des Obstbaumschnitts und der Beweidung der Wiesen. Zudem wurde die Holzbiomasse aus dem Obstbaumschnitt für die regionale Energieerzeugung genutzt. Diese erfolgreiche Initiative ist vonZerbe(2019) als ein Fallbeispiel zur Renaturierung eines traditionellen Agroforstsystems eingehend dokumentiert.

Sicherlich sind traditionelle Agroforstsysteme kein Allheilmittel gegen die durch die intensive moderne Landwirtschaft verursachten Umweltprobleme. Es liegen aber mittlerweile zahlreiche erfolgreiche Beispiele aus Mitteleuropa und den Alpen vor, die zeigen, dass der Erhalt oder die Reaktivierung von traditionellen Landnutzungssystemen wie beispielsweise Streuobstwiesen (z. B.Seehoferet al. 2014), Heiden (z. B.Keienburg & Prüter2006), extensive Grünlandnutzung (Jedickeet al. 2010) und traditionelle Almwirtschaft (Blaschka2015) die Ziele von Natur- und Kulturlandschaftsschutz mit denen einer nachhaltigen Regionalentwicklung gewinnbringend für die lokale Bevölkerung verbinden können.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter www.nul-online.de (Webcode 2231) zur Verfügung.

Fazit für die Praxis

Kontakt

Prof. Dr. Stefan Zerbe leitet die ArbeitsgruppeInterdisziplinäre Landschaftsökologie an der Freien Universität Bozen in Südtirol. Lehr- und Forschungsschwerpunkt in der Renaturierungsökologie. Zur Wiederherstellung bzw. Entwicklung von nachhaltigen Landnutzungssystemen und zu den wissenschaftlichen Grundlagen des Natur-, Umwelt- und Ressourcenschutzes weltweit Durchführung von Projekten unter Einbeziehung der lokalen Akteure. Autor eines interdisziplinären Fachbuchs zur Ökosystemrenaturierung bei Springer. Gründung zweier internationaler Master-Studiengänge zur Landschaftsökologie und zum Umweltmanagement, bei denen die Renaturierung von Ökosystemen einen Schwerpunkt der Lehre bilden.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.