Systemische Waldwirtschaft

Abstracts

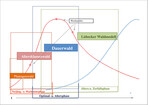

Die Altersklassenwirtschaft eliminiert die wichtigste Systemeigenschaft natürlicher Wälder, das Kontinuum aus Raum und Zeit. Sie ignoriert die Forderung nach einer systemischen Waldbewirtschaftung und verweigert den dafür notwendigen Paradigmenwechsel in ihrem Forschungsansatz z. B. hinsichtlich der Kybernetik. Ansätze dazu verwirklichen sowohl die Dauerwaldidee als auch das Lübecker Waldmodell. Versucht man mit dem Dauerwald als Konsistenzstrategie die Biokybernetik natürlicher Waldökosysteme zu simulieren, orientiert sich das Lübecker Modell als Suffizienzstrategie an der Wuchsdynamik möglichst ungestörter Waldwachstumsabläufe. Das Beispiel des Ökolandbaus in den 1980er Jahren zeigt, dass der notwendige Paradigmenwechsel in der Forstwissenschaft nicht aus sich selbst heraus zu erwarten ist, sondern – wie seinerzeit im Ökolandbau – nur durch Gründung eigener forstlicherHochschulen für Waldökosystemwirtschaft .

Systematic forestry – A paradigm shift in forest science

Age-class forestry eliminates the most important system characteristic of natural forests, theContinuum of Site and Time . The demand for any systemic forest management is ignored and it denies the necessary paradigm shift in its research approach. This is especially so with regard to cybernetics. Systemic approaches are made by both continuous cover forestry and the Lübeck forest model. The continuous cover forest as a consistency strategy attempts to simulate the biocybernetics of natural forest ecosystems; the Lübeck model is oriented as a sufficiency strategy on the growth dynamics of undisturbed forest growth processes. The example of organic agriculture in the 1980s shows that the necessary paradigm shift in forestry science is not to be expected from itself, but – as in organic farming before – only by establishment of specializedcolleges for forest ecosystem economy .

- Veröffentlicht am

1 Einführung

Nach Thomas S. Kuhn, dem Doyen der Wissenschaftsgeschichte und -soziologie, gehört es zum Wesen normaler Wissenschaft, Rätsel zu lösen, wozu sie einem stillschweigenden Paradigma (Kuhn1967) folgt. Darunter sind ihre Grundannahmen zu verstehen, d. h. ihre disziplinäre Matrix (Kuhn1978) oder schlicht ihr Werkzeugkasten. Widersprüche werden wegdefiniert und Krisen symptomatisch gelöst, ohne ihr Paradigma in Frage zu stellen. Anhand wissenschaftlicher Revolutionen von Kopernikus bis Einstein weist er nach, dass sich Fortschritt nicht evolutionär, sondern revolutionär vollzieht. Ein unstrittiges Erklärungsmodell wird verworfen und es findet ein Paradigmenwechsel statt, der mit einem Wandel des Weltbildes der Fachdisziplin verbunden ist. Zur Veranschaulichung greift Kuhn auf eine durch ihn bekannte Kippfigur zurück, die je nach Betrachtungsweise eine Ente bzw. ein Kaninchen zeigt. Angesichts von innerdisziplinären Erklärungsproblemen wird die Ente plötzlich von allen als graues Kaninchen mit langen Ohren erkannt, das weder fliegen noch schnattern oder schwimmen kann. Es kommt zum kollektiven Wandel des Sehens (Kuhn1967). Dass es bereits heute untereinander unvereinbare Sichtweisen auf den Wirtschaftswald gibt, wird an den konträren Werturteilen über die sog. standortgerechte Forstwirtschaft (= Altersklassenwirtschaft) deutlich – und zwar zum einen von Seiten der Umweltverbände (BUND 2016,Panek2016 u. v. a.) und des Naturschutzes (statt vieler:Krug&Jessel2013) sowie zum anderen von der Forstwissenschaft (so zuletzt:Bartsch&Vor2016).

2 Das Paradigma der standortgerechten Forstwirtschaft

Durch die Langfristigkeit der Holzproduktion ist die Forstwirtschaft mit keinem anderen Wirtschaftszweig vergleichbar. Zeiträume von 70–200 Jahren sprengen alle Zeitparameter, mit denen in Ökonomie oder Recht gearbeitet wird. Das gilt z. B. für die banküblichen Verzinsungszeiträume und Verjährungsfristen (jeweils 30 Jahre) oder für Prognosen zur langfristigen Mengen- und Qualitätsnachfrage (15–20 Jahre). Nicht einmal die für unveränderbar gehaltene Währungseinheit oder das Staats- und Wirtschaftssystem sind rückblickend vergleichbar langfristig garantiert. Unsere Wälder wachsen einer unsicheren Zukunft entgegen und die standortgerechte Forstwirtschaft fährt gewohnheitsmäßig, weil systembedingt, auf Sicht. Systembedingt, weil sie nicht realisiert, dass die einzige Konstante als Bestimmungsgröße ihrer Langfristökonomie der stetige gesellschaftliche Wandel in der Zukunft ist. So zu tun, als ob die aktuell bestimmenden Faktoren der Holzproduktion auch in ferner Zukunft bestand hätten (z. B. Technologie der Rohstoffverwendung, Nachfrage nach bestimmten Holzrohstoffen und -sortimenten oder nach einem bestimmten Sozialleistungsmix des Waldes etc.), heißt Roulette spielen! Das gilt gerade auch mit Blick auf die eigene historische Erfahrung des Waldbaus, die nichts anderes lehrt. Denn für jeden Ökonomen ist es widersinnig, wenn wesentliche Parameter seines Wirtschaftens in der Zukunft gar nicht identifizierbar sind.

Die herrschende Forstwirtschaft ist ein untauglicher Versuch am untauglichen Objekt, dem sog. standortgerechten Altersklassenwald. Dessen ökonomische Unbestimmbarkeit wird durch seine fehlende Resilienz gegenüber zahllosen Risiken einer unsicheren Umwelt in der Zukunft noch potenziert. Angesichts der Umweltprobleme sind die Produktionszeiträume für einen zweckgerichteten Holz anbau nicht einmal mehr ökologisch gewährleistet, und die Forstwirtschaft hat sich zur Krisenwirtschaft entwickelt, die kaum noch einen einzigen Produktionszyklus stabil steuern kann. Beispielsweise beträgt die außerordentliche Nutzung in der Fichtenbetriebsklasse in den meisten Forstbetrieben bereits jetzt mehr als 70 % des planmäßigen Einschlags. Mit anderen Worten: Weniger als ca. 30 % erreichen dort gerade noch das vorgesehene Betriebsziel. Das ist ein deutschlandweit kontinuierlicher Trend mit einem chaotischen Muster unterschiedlichster Flächenkalamitäten. Nach dem Begründer der Risikoökonomie Frank H. Knight (Knight1921) handelt es sich dabei nicht um berechenbare Wahrscheinlichkeiten, sondern um fundamentale Unsicherheiten, die nicht einmal qualitativ definiert werden können. Die Risikoökonometrie versagt deshalb, und es treten zwangsläufig Adaptionsfähigkeit, Resilienz, dynamische Stabilität und Variabilität der Produktion als weiche Wirtschaftsziele an die Stelle harter Produktionsziele (Messieret al. 2013). Dies aber wird in der deutschen Forstwissenschaft konsequent ignoriert (vgl. z. B.Bartsch&Vor2016). Längst wäre es Zeit, die waldbaulichen Ziele primär am Stabilitätsmanagement auszurichten, um die unbekannten Risiken durch gezielte Förderung der dynamischen Stabilitätseigenschaften als zentrales Ziel jeder Forstbewirtschaftung zu antizipieren.

Beim Altersklassenwald verfolgt man stattdessen den Anbau von Kulturpflanzen aus Naturverjüngung oder Pflanzung mit dem Ziel, Holzproduktion in gleich alten, homogenen Wäldern aus nur wenigen Baumarten zu betreiben. Sie sollen in ferner Zukunft außerhalb ökonomischer Sichtweite abgeerntet werden, womit eine neue Periode mit gleich alten Bäumen beginnt. Das bedingt den Verlust der wichtigsten, systembildenden Eigenschaft natürlicher Wälder, ihres Kontinuums aus Raum und Zeit , wo immer sie von Natur aus wachsen – nämlich potenziell ewig. Gemeint ist damit die einfache Raum/Zeit-Funktion jedes Waldstandortes, der sich allein über die kontinuierliche Bestockung langfristig selbst optimiert, indem er das biologische Netzwerk einer dem Auge häufig unsichtbaren Waldnatur entfaltet und auf langer Zeitachse immer weiter ausdifferenziert. Treffend wird stattdessen seit mehr als 100 Jahren das, aus der Not des Wiederaufbaus der Wälder um 1800 geborene, System als Holzackerbau (Möller1922, Abb. 1) bezeichnet – also als ein Paradigma im Kuhn’schen Sinne mit einem banalen Holz anbau prinzip.

Die frühe Forstwirtschaft war vor die Agenda gestellt, in weitgehend verlichteten Wäldern bzw. auf der Kahlfläche wieder Bäume anzupflanzen oder auszusäen. Die Forstwissenschaft entstand gleichzeitig und sie wählte den daraus erwachsenden Altersklassenwald zu ihrem Beobachtungsobjekt, ohne nach der natürlichen, ungleichaltrigen und darum eine kontinuierliche Altersstruktur aufweisenden Alternative zu fragen. Der Altersklassenwald prägte darum als Geburtsidee die disziplinäre Matrix der Forstwissenschaft, die sie sich bis heute erarbeitete: Der Normalwald als Bezugsmodell der Forstökonomie und -ökonometrie, die Ertragstafeln zur Einstufung der Standorte, die Klassifizierung sog. standortgerechter Baumarten zur Anbauentscheidung, jüngst ihre hochmechanisierten Holzerntetechniken, die Standardmethoden des schlagweisen Waldbaus, von der Neubegründung über die Standraumregulierung bis hin zur schlagweisen Ernte, sowie die der Forsteinrichtung und Waldeinteilung und nicht zuletzt die des Forstschutzes. Letzterer entstand erst im Zuge des Heranwachsens der ersten Waldgeneration nach der Mitte des 19. Jahrhunderts, denn die Monokulturen zeigten keine Widerstandskraft gegen biotische Gefahren.

Der Altersklassenwald prägte nicht nur die Wissenschaft, sondern – als Stand der Technik – die gesamte Forstwirtschaft und auch alle heute geltenden Forstgesetze, die zwar allgemein vom Wald sprechen, aber nur mit dem Altersklassenwald schlüssig zu interpretieren sind. Trotzdem – oder gerade deshalb? – wird dieser nicht systemanalytisch hinterfragt. Die auf ihn ausgerichtete Forstwissenschaft ignoriert die auftauchenden Probleme trotz sonst rechnerischer Genauigkeit, die jedoch in der waldbaulichen Praxis nicht die geringste Bodenhaftung aufweist. Gleichwohl existiert keine statistische Risikoforschung, die die unheilvollen Tendenzen wachsender Flächenrisiken und außerordentlicher Holznutzungen sichtbar macht. Die Forstwissenschaft zwingt die Altersklassenwirtschaft weiter in ein System linear-kausalen Denkens, das sich weder der Realität mit ihren Langfristrisiken noch der sich verändernden Umwelt, Kultur und Industriegesellschaft anzupassen vermag. Ähnliche Ausführungen sind deshalb bis heute in keinem deutschen Waldbaulehrbuch als Systemkritik nachzulesen, obgleich die Gesellschaft diese Widersprüche stetig aufdeckt (anders im englischsprachigen Raum:Raphael1981,Nocentini2015; mit Einschränkungen:Messieret al. 2013,Puettmannet al. 2009,O’Hara2014). Verständlich, denn es käme einer grundlegenden Hinterfragung des eigenen Wissenschaftsverständnisses gleich. Das überkommene Paradigma hat totale Dominanz, was die Unvereinbarkeit der anfangs angesprochenen Sichtweisen auf den Wald und dessen Zustand erst erklärt. Die forstwissenschaftliche Verweigerungshaltung gleicht der agrarwissenschaftlichen vor Einrichtung eigener Hochschulprofessuren und Institute für den Ökolandbau in den 1980er Jahren, die sich erst danach löste. Sie ist aber hartnäckiger mit Blick auf ihr Beharrungsvermögen, der sog. forstlichen Keimruhe, und markiert längst den fortschreitenden Verlust einstmals internationaler Reputation deutscher Forstwissenschaft.

3 Ein systemtheoretischer Zugang

Das Waldöko system deutet schon kraft seiner Begrifflichkeit system theoretische Lösungen an. Es ist darum verwunderlich, dass die Forstwissenschaft nicht als Wortführer einer systemischen Neukonstruktion der Holzproduktion auftritt, sondern weiter die Placebos für eine erkennbar unzureichende standortgerechte Altersklassenwirtschaft erforscht und bereitstellt. Das gilt selbst dann, wenn sie – wie es mitunter geschieht – von der Komplexität der Wälder redet. Das, was sie als ihre Ergebnisse der Forstpraxis zur Verfügung stellt, sind nur sehr selten waldbauliche Empfehlungen, die die Rahmenbedingungen der biologischen Komplexität und Diversität wirksam schützen oder zu entwickeln helfen. Das ist erkennbar nicht ihr zentrales Anliegen! Das markanteste Beispiel ist die Hochmechanisierung der Holzernte mit ihren Maschinenwegen in meistens nur 20 m Abstand (womit diese Wege ein Fünftel der Waldfläche einnehmen), die sich bundesweit durchsetzte – trotz der waldbauwissenschaftlich hinlänglich bekannten Folgen für die Nährstoffkreisläufe im Boden, aber ohne Aufschrei der Forstwissenschaft. Und selbst die Umweltverbände beschäftigen sich unisono mit Alibidiskussionen um mehr oder weniger Nutzungsverzicht oder Totholz, für oder wider Douglasien-Beimischungen etc.; also mit Trostpflästerchen, ohne die Systemfrage in den Mittelpunkt zu stellen (nicht jedoch:Ibisch2013). Aber selbst der sehr naturferne Altersklassenwald wäre ein Kardinalobjekt für die Systemtheorie und bedarf dringend der systemischen Bewirtschaftung, wenn er Holz dauerhaft ohne Nährstoffzufuhr erzeugen soll (Puettmann2015). Verbal wird das zwar gerne der Öffentlichkeit gegenüber konstatiert, jedoch ohne sich die Konsequenzen daraus bewusst zu machen.

Systeme setzen sich aus einer Vielzahl von Elementen (z. B. den Organismen) zusammen, die in Relationen (sinngemäß: Wirkungsbeziehungen) zueinander stehen (Krieger1998) – typischerweise so wie im Wald (statt vieler:Messieret al. 2013). Ihr Wirkungszusammenhang, die Komplexität, zwischen den zahllosen Elementen wird durch Information hergestellt. Alle Funktionen bzw. Elemente lassen sich drei Gruppen zuordnen, die die biologische Leistungsfähigkeit (= Produktivität, Resilienz, Adaption, Variabilität, Diversität etc.) konkret bestimmen: Der Wirkungszusammenhang ( complexity oder intricacy ), die Informationsstruktur ( information und communication ) und die daraus erwachsende Regelungsstruktur ( control und feedback ). Und jedes dieser Elemente würde für sich allein – bezogen auf Waldökosysteme – ausreichend Stoff für anspruchsvolle, eigenständige Wissenschaftsdisziplinen hergeben.

Es handelt sich bei der Grundordnung dieser drei Elemente per definitionem um ( bio)kybernetische Systeme von Rückkopplungen (Kaufmann2007). Je komplexer sie sind, umso mehr erfordern sie angesichts ihrer multivariablen Regelungsstruktur, linear-kausale Steuerungsansätze aufzugeben, um netzförmige Kausalitäten zu erkennen, zu simulieren und stattdessen – wie bei Möller – nur ihre Rahmenbedingungen zu steuern. Das gilt umso mehr, wenn das System sich auf einer Zeitachse bewegt, die wie ein Waldökosystem durch fundamentale Unsicherheiten geprägt und ökonomisch nicht determinierbar ist (Kroll2004). Kybernetische Herausforderungen (griech.: kyberne¯tike¯ = die Steuermannskunst) bestehen typischerweise aus Steuerungsprozessen mit unsicherem Ausgang, die aber gleichwohl erfolgreich durch den unsicheren Raum geführt werden sollen (ähnlich:Hobson & Ibisch2012). Forschungsobjekte komplexer Systeme sind deswegen u. a. ihre Rückkopplungsschleifen, ihr Netzmuster, der Grad ihrer Vernetzung, ihre Umweltbeeinflussbarkeit und Fehlertoleranz, ihre Resilienz und Adaptionsfähigkeit etc. (vgl. Tab. 1 und 2) und nicht zuletzt ihre Diversität. Die Forstwissenschaft neigt aber dazu, sich einfachen Wirkungsketten zu widmen, die sie mit linear-kausalen Fragestellungen in Versuchsreihen oder Modellen zu erklären versucht (Nocentini2015). Dazu wird häufig nur eine Variable (ein Informationsstrang) verändert und hinsichtlich ihrer linearen Wirkung auf das verwickelte Gesamtsystem untersucht (Reduktionismus) – und das mit Vorliebe in Altersklassenwäldern mit nur einer oder zwei Baumarten. Nicht selten werden die Effekte sogar nur hochgerechnet. Die Forstwissenschaft überspielt damit die Komplexität des Waldökosystems und vermag dessen adaptive Fähigkeiten nicht zu erfassen (vgl.Nocentini2015,Messieret al. 2013,Puettmannet al. 2009,Coates & Messier2015; siehe Tab. 1).

Ein Beispiel für diese linear-kausale Fixierung sind die seinerzeit neuartigen Waldschäden, die als Waldsterben bekannt wurden. Damals nahm man vor allem den Boden als chemisches Reaktionsgefäß der Immissionen in den Fokus. Das Ergebnis war die bis heute praktizierte Waldbodenkalkung – also eine reine Symptombekämpfung. Das Waldsterben ist eine Folge anthropogener Entropiebeschleunigung und die Waldkalkung nichts anderes als ein forstlicher Eigenbeitrag dazu in rhythmischer Wiederkehr – ein Teufelskreis als Therapie, ohne Rücksicht auf die biologische Adaptionsfähigkeit z. B. in der Bodenlebewelt! Nähergelegen hätte es, einen kybernetischen Ansatz zu verfolgen und naturnähere Waldstandorte mit funktionstüchtigen Regelkreisen mit den Regelkreisen in gestörten Wäldern zu vergleichen, um dem (komplexen) Waldsterben durch waldbaulich-biologische Maßnahmen entgegentreten zu können (Bode1997). Nationalökonomisch ausgedrückt hätte das bedeutet: Intensivierung des Faktors Boden (= biologische Intensivierung) anstelle des Faktors Kapital (= Energie- und Fremdstoffeinsatz). Spätestens damals hätte die Forstwissenschaft die Frage der Biokybernetik natürlicher Waldökosysteme aufwerfen und das eigene Paradigma hinterfragen müssen. Selbst die sich inzwischen bessernden Waldzustände sind nicht der Kalkung geschuldet, denn alle ungekalkten Wälder haben sich genauso verbessert. Eher wohl war sie eine Belastung der biologischen Adaptionsfähigkeit insbesondere nähstoffärmerer Standorte. Die kritische Nachfrage drängt sich also geradezu auf: War die Waldbodenkalkung nur eine Verschwendung öffentlicher Mittel, die letztlich nur der seit den 1950er Jahren seitens der Kalkindustrie immer wieder propagierten Leistungssteigerung dienen sollte? Die waldbauliche Kernfrage, nämlich welche forstbetrieblichen Stressoren zunächst zu qualifizieren und ggf. zurückzunehmen sind, beantwortet die Forstwissenschaft in Ermangelung eines systemischen Ansatzes bis heute nur selten. Stattdessen dienen ihre häufig zunehmend komplizierten Beiträge dem Versuch, den objektiv immer schwieriger werdenden Ansatz eines schlagweisen Holzanbaus zu perfektionieren – nicht selten ohne jegliche Bodenhaftung für den praktischen Forstbetrieb. Sie verschanzt sich dazu hinter dem probaten Vorwand wissenschaftlicher Wertfreiheit, nämlich keiner besonderen Waldbetriebsform verpflichtet zu sein. Tatsächlich ist es nichts anderes als ein Freibrief für eine Waldbauwissenschaft, die niemand braucht. Denn Forstakademiker sind bekanntlich keine geborenen Naturwissenschaftler, wie eine wertfreie und betriebsformunabhängige Grundlagenforschung sie aber zwangsläufig einfordern würde. Demgegenüber ist die Kybernetik wissenschaftsübergreifend und schon von daher auf fachübergreifende und anwendungsbezogene Fragestellungen ausgerichtet, die gerade für eine – richtig gepolte – Forstwissenschaft typisch wären.

Und selbst der Klimawandel wird die Waldbauwissenschaft nicht zur Erforschung systemischer Reaktionsmuster veranlassen – genauso wenig wie die Bodenverdichtung durch Großmaschinen, die Brennholz-Hausse, die sämtliches Waldrestholz dem Nähstoffkreislauf entzieht, oder der ungebrochene Nadelholz-Reinanbau etc. Die Forstwissenschaft bleibt ihrem Paradigma des standortgerechten Altersklassenwaldes treu und ist sich mitunter dessen nicht einmal bewusst (siehe explizit:Bartsch & Vor2016). Statt der Komplexität von Waldökosystemen hat sie sich der Kompliziertheit ihrer aus historischem Zufall und kultureller Notwendigkeit entstandenen Kopfgeburt verschrieben. Die Kybernetik als die fachübergreifende Wissenschaft komplexer Systeme schlummert stattdessen forstlich unentdeckt vor sich hin, obwohl sie in vielen anderen Disziplinen, u. a. den Wirtschaftswissenschaften, zu wesentlichen Steuerungsgewinnen führt (Malik2015). Der Wald könnte wie kein anderes Objekt mit sehr geringer Hemerobie (= menschlicher Beeinflussung und Verfremdung) die Holzproduktion aus sich selbst heraus verwirklichen (Messieret al. 2013). Und der Club of Rome empfiehlt die Kybernetik grundsätzlich zur Steuerung vernetzter Prozesse mit minimalem Energieaufwand als zentralen Schlüssel echter Nachhaltigkeit (Vester2000). Um wie viel mehr muss diese Empfehlung dann für den überkomplexen Wald gelten? Die Vorschläge für eine systemische Waldproduktion, der Dauerwald und das sog. Lübecker Waldmodell, spielen indessen in den auf Nachhaltigkeit abonnierten Forstwissenschaften und ihrer Lehre keine Rolle, sondern werden eher als Bedrohung angesehen.

4 Der Dauerwald

Die Dauerwaldwirtschaft wird seit ca. 30–110 Jahren in mehreren privaten Forstbetrieben praktiziert. Diese sind die rentierlichsten Deutschlands, wenn nicht sogar Europas. Tatsächlich ging es dem Vater des Dauerwaldes, dem Eberswalder Waldbauprofessor Alfred Möller (Abb. 2), nicht um Natur im Wald, sondern um eine rationelle Holzproduktion, denn im Rahmen eines mehrjährigen Aufenthaltes im brasilianischen Urwald hatte er die Bedeutung der Bodenpilze für eine rückgekoppelte Waldernährung erkannt und die vielfach nährstoffentkoppelten Altersklassenwälder ökonomisch in Frage gestellt. Dass es ihm mit seiner Idee um einen echten Paradigmenwechsel ging, ohne den Begriff zu kennen, machte er in seiner epochalen Schrift von 1922 deutlich (Möller1922):

„Diesen Gedanken als Leitgedanken für allen Waldbau halte ich für neu, daß, wenn er Allgemeingut aller Forstleute würde, von diesem Augenblick an allerdings eine neue Epoche waldwirtschaftlicher Arbeit gerechnet werden dürfte. “

Möller formulierte fünf waldbautechnische Teilziele (vgl. dazu zutreffend analysierend sein Hauptgegner:Dengler1930): 1. Gleichgewichtszustand aller dem Wald eigentümlichen Glieder, 2. Gesundheit und Tätigkeit des Bodens, 3. Mischbestockung, 4. Ungleichaltrigkeit, 5. einen überall genügenden Holzvorrat zur unmittelbaren Holzwerterzeugung.

Alle fünf Teilziele setzen die kahlschlagfreie Nutzung und den Übergang von der schlagweisen zur Einzelbaumnutzung voraus. Mit anderen Worten: Sie stehen für die sog. Stetigkeit im Wald, womit Möller das missachtete Kontinuum von Raum und Zeit natürlicher Wälder meinte (Abb. 3). Im Anklang an von Humboldt (Wulf2016) sprach er vom Wald als Organismus und seiner Harmonie , womit er allerdings seinen linear-kausal argumentierenden Gegnern die Stichworte ihres bis heute anhaltenden Widerstandes lieferte. Da es Möller um die rationelle Waldproduktion ging, setzt die Dauerwaldwirtschaft die Vorratspflege durch den stetigen Hieb auf den schlechten Stamm voraus. Mit anderen Worten: Bis zum Erreichen der Zielnutzung wird immer nur auf den schlechteren Stamm geschlagen, was den jährlichen Wertzuwachs allmählich auf die guten Wertholzstämme konzentriert. Letztere werden ohne konkreten Abnutzungszeitpunkt allein nach Vorgabe des höchsten Marktpreises und nach Erreichen ihrer Zielstärke einzelbaumweise genutzt. In den dadurch entstehenden Lichtschloten samt sich von Natur aus die nächste Baumgeneration aus verschiedensten Baumarten an, die allmählich zu dem gesamten vielstufigen Waldgefüge heranwachsen.

Aus Sicht des Naturschutzes ergibt sich eine Vielzahl von Win-win-Effekten, die das Gesamtsystem gesund (komplex) erhalten bzw. die kybernetischen Rückkopplungsschleifen wiederherstellen. Die bedeutendsten sind:

- optimale Rückkopplung der Nährstoffschleifen durch die Vielfältigkeit der Zersetzungsstreu des Mischwaldes; dadurch sich stetig bessernde Zustände des Oberbodens und des Humus;

- tiefe Verwurzelung der Oberständer im mineralischen Boden mit vertikalem Nährstofftransport für den höher wurzelnden Unter- und Zwischenstand;

- optimales Waldinnenklima mit Senkung der Luftfeuchtigkeits- und Temperaturextreme sowie Windruhe und ein gestuftes, vertikales Lichtprofil;

- genetische Vielfalt der Baumarten vorwiegend durch Naturverjüngung (Anpassung an den genetischen Veränderungsdruck in situ);

- dadurch Förderung der Adaptionsfähigkeit des Gesamtsystems und vieler seiner Individuen;

- stetige Zunahme der heimischen Baumartenvielfalt;

- dadurch höchste dynamische Stabilität und Resilienz gegenüber biotischen und abiotischen Gefahren; keine Kahlflächen als Folge von Sturmwurf oder Feuer; Forstschutz wird überflüssig;

- biologische Ausreifung des Oberstandes, da weder eine Umtriebszeit noch Alterssteuerung notwendig sind, was der Diversität zugutekommt;

- Erhöhung der forstlichen Wertschöpfungs- und der nachfolgenden Verarbeitungstiefe des Rohstoffes Holz durch hohen Stark- und Wertholzanteil (= höchste kulturelle CO2-Speicherung); das ungünstige Verhältnis von Schwach- zu Starkholz (Endnutzung) wird umgekehrt;

- eine deutlich bessere Risikoverteilung durch Struktur- und Baumartenvielfalt;

- allmähliche Erhöhung des nutzbaren Jahreszuwachses um mehr als nur 5 % gegenüber Altersklassenbetrieben, darum Verzichtspielraum für nutzungsfreie Flächen oder Totholz (Prozessschutz);

- deutliche Erhöhung der biologischen Nischenvielfalt trotz intensiver Nutzung.

Durch die Überführung zum Dauerwald entsteht ein Wirtschaftswald mit höchster Leistungsfähigkeit und Systemstetigkeit, der die Biokybernetik natürlicher Waldökosysteme simuliert – wenn man allerdings von der selektiven Nutzung des Stammholzes absieht, dem eigentlichen Wirtschaftsziel jeder Forstwirtschaft. Deshalb bedarf auch der Dauerwald einer Totholzstrategie im Starkholz, um Zersetzungsnischen durch Nutzungsverzicht künstlich und in ökonomisch vertretbarem Umfang zu schaffen und zu erhalten (z. B. durch Nutzungsverzicht auf 5 % der starken, stehenden Bäume als Biotopbäume).

5 Das Lübecker Waldmodell

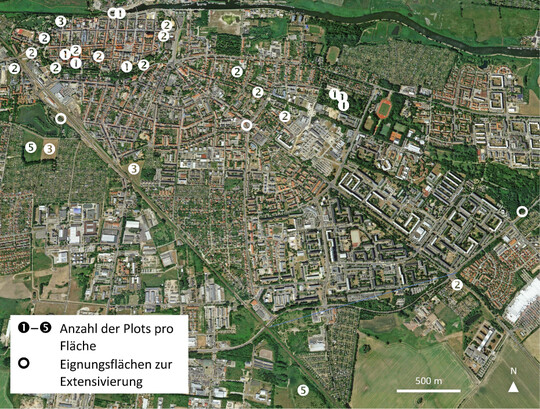

Das Lübecker Modell wird seit ca. 1994 im Stadtwald und (später) in weiteren kommunalen Waldbetrieben angewandt. Auch wenn es sich dabei nicht um Prozessschutz (Sturm1994) im Sinne des Naturschutzes ( Natur Natur sein lassen ) handelt, sondern um einen Prozessnutzungsansatz (Meyer & Spellmann1997), werden dennoch einige Elemente des Nutzungsverzichts trotz weitgehender Nutzung des Stammholzes vorübergehend simuliert. Sein systemischer Ansatz zielt auf die ungestörte Walddynamik (= Alterungsprozess) eines Bestandes. Seine wesentlichen, ihn vom Dauerwald trennenden Merkmale sind folgende (Fähser2007):

- Biotopbäume und Totholz sollen 10 % des oberirdischen Vorrats ausmachen.

- Sog. standortfremde Baumarten, die von Natur aus nicht vorkommen, werden auch als Beimischung nicht gefördert, d. h. auch nicht gepflanzt.

- Waldbauliche Eingriffe erfolgen grundsätzlich nach dem Minimumprinzip, d. h., nur standortfremde und qualitativ schlechte Bäume, die bessere standortheimische Bäume bedrängen, werden entnommen. Auf Durchforstungen und gezielte Vorratspflege wird weitgehend verzichtet.

- Als Maßstab zur Dokumentation und Beobachtung einer ungestörten Waldentwicklung dient ein repräsentatives Netz von 10 % nutzungsfreien Referenzflächen (bezogen auf die Betriebsfläche; mindestens 20 ha groß). Am Sinn dieser Referenzflächen entzündete sich die anhaltende Kritik der Forstwissenschaft (vgl. u. a.Meyer & Spellmann1997).

In der Phase der Umstellung der Altersklassenwälder lässt man die Bäume im Lübecker Modell v. a. wachsen und sich ausdifferenzieren, ohne sie gezielt nach Qualitätsmerkmalen zu selektieren. Das führt langfristig zu dem in Abb. 5 gezeigten, im Vergleich zum Dauerwald höheren Altersniveau bei einem gleichzeitig geringeren jährlichen Wertzuwachs.

6 Zwei Ziele, zwei Wege

Während man bei der Dauerwaldwirtschaft versucht, die Biokybernetik von Naturwäldern im Wirtschaftswald zu simulieren (vgl. die sog. Konsistenzstrategie:Bode2017, sowie ähnlich:Thomasius1992), orientiert sich das Lübecker Modell wesentlich an der natürlichen Wuchsdynamik (vgl. Otto 1993; sowie ihm in Teilen folgend:Sturm1994; siehe Tab. 3). Tendenziell führt letzteres deshalb zu einem höheren Holzvorrat auf der Betriebsfläche und in der Schlussphase zu einer biologischen Ausreifung, die im Vergleich aller Wirtschaftswälder dem Naturwald vermutlich am nächsten kommt. Die Eingriff-Minimum-Strategie (Suffizienzstrategie) des Lübecker Modells erzeugt eine größere Vielfalt an biologischen Nischen mit einer höheren Attraktivität für den Artenschutz und sichert die Extensivität des Modells mit dem relativ geringsten Energieeinsatz je Hektar (Schutz der Integrität der Walddynamik). Gleichwohl wird dies mit einem signifikant geringeren Nutzwert und einem ebenfalls signifikant geringeren jährlichen Wertzuwachs erkauft.

Auch beim Lübecker Waldmodell wird die Absicht verfolgt, das starke Stammholz letztendlich zu nutzen, und es fragt sich daher, wie sein Kosten-Nutzen-Verhältnis aus Sicht der Naturschutzökonomie aussieht. Dieser Frage sollte sich der Naturschutz vermehrt widmen, nämlich: Wie viel Nutzungsverzicht kann sich die Forstwirtschaft für den Naturschutz leisten (Maximumprinzip)? Und vor allem: Welche Natur sollte sie schützen? Es lässt sich vorhersagen, dass eine Nutzung von bis zu 80 % der Gesamtwuchsleistung, wie im Lübecker Modell vorgesehen, zu hohen quantitativen Artenverlusten führen muss – so wie im ökonomisch orientierten Dauerwald mit ca. 95 % auch. Wie sich dieser hohe Nutzungsverzicht von mindestens ca. 20 % im Lübecker Modell schlussendlich für die beabsichtigte Naturschutzevidenz qualitativ (d. h. auf die Erhaltung bedrohter Arten) auswirkt, bleibt allerdings zukünftigen Untersuchungen überlassen. Jedenfalls steht jede Holznutzung, die den größten Teil der Wuchsleistung verbraucht, immer in Konkurrenz zu dem Schutz der auf die Zersetzungsnischen der Biomasse angewiesenen Organsimen, auch wenn es sich „ nur “ um 80 % des Zuwachses handelt. Das gilt für jeden Wirtschaftswald und ist ein grundsätzlich unlösbarer Konflikt zwischen Holznutzung und Naturschutz, denn Holzproduktion und Totholzzersetzer benötigen denselben Rohstoff! Der daraus resultierende Unterschied zwischen beiden systemischen Bewirtschaftungsformen kann also nur graduell zugunsten des Lübecker Modells ausgehen. Außerdem führt letzteres zu relativ dunklen Wäldern und damit zu weniger Licht- und Wärmenischen für entsprechende, allerdings regelmäßig weniger gefährdete Arten. Mit Blick auf die kommunale Finanznot ist das Lübecker Modell der kürzeste Weg, das Defizit im schwerfälligen öffentlichen Kommunalbetrieb abzubauen, um einen zukünftigen ökologischen Mehrwert durch Extensivierung (= Kosteneinsparung) zu nutzen. Der gegenüber dem Dauerwald deutlich geringeren Bodenrente steht ein anspruchsvolleres Konzept für den Waldartenschutz gegenüber (Tab. 3). Aus diesem Grund allein ist es aber, wie seine Ablehnung im Privatwald zeigt, nicht geeignet, den auf gleichmäßige Bodenrente angewiesenen Wirtschafter zu überzeugen.

Gleichwohl lassen sich beide Konzepte mit dem Begriff systemische Bionik charakterisieren (Küppers2015). Dieser Begriff erweitert den Grundgedanken der technischen Bionik, um die Komplexität biokybernetischer Strukturen in der Organisation und Struktur ganzer Produktionssysteme zu simulieren. Das geschieht mit dem Ziel, den „unvorstellbaren Reichtum an qualitäts- und quantitätsgeprüften Organismen, die unter natürlichen Bedingungen ein perfekt organisiertes System von vernetzten Wirkungsabläufen präsentieren“, zu simulieren und zu nutzen (so:Küppers2015, ähnlich der Begriff Ökonik – engl. econics – bei:Althaus2017 sowieHobsen & Ibisch2012). Das ist, präzise formuliert, die Herausforderung systemischer Waldbauwissenschaft.

7 Systemische Waldwirtschaft: Was ist zu tun?

Das Ziel, 5 % der deutschen Wälder zum Schutz der waldgebundenen Biodiversität aus der Nutzung zu nehmen, ist ebenso ambitioniert wie es allein nicht ausreicht. Die führenden Köpfe des internationalen Naturschutzes von Vandana Shiva über Michael Succow und Ernst Ulrich von Weizsäcker bis zu Edward O. Wilson etc. fordern immer wieder, dem Waldnaturschutz mit seiner zentralen Bedeutung für die terrestrische Vielfalt und die Stabilisierung der Biosphäre Priorität einzuräumen. Dieses Ziel wird in Deutschland, dem Geburtsland des Begriffs der Nachhaltigkeit, nachhaltig verfehlt. Es wäre nur dann realistisch, wenn sich zuvorderst die Waldbauwissenschaft (und ihr folgend alle anderen forstlichen Disziplinen) mit Blick auf den Wirtschaftswald dem Paradigmenwechsel stellte. Sie hatte seit Möllers Dauerwaldidee vor 100 Jahren Zeit dazu, genauso wie seit den 1970ern mit Blick auf das Waldsterben, seit den 1980ern mit Blick auf den Klimawandel und seit den 1990ern angestoßen vom Lübecker Modell. Sie hat sich jeweils an die wissenschaftliche Rechtfertigung des Bestehenden geklammert und einer neuen disziplinären Matrix, die sich aus der biokybernetischen Komplexität des Waldökosystems herleitet, verweigert. Die Erfahrung des Ökolandbaus zeigt: Ein forstwissenschaftlicher Paradigmenwechsel ist aus sich heraus nicht zu erwarten! Nach Kuhn (Kuhn1967) war das zentrale emotionale Motiv gegen Darwins Theorie von der Abstammung des Menschen vom Affen und seine bereits in der Luft liegende Evolutionstheorie der Abschied der Wissenschaft der Zeit von ihrer gefestigten Vorstellung, die Evolution sei ein zielgerichteter, planmäßiger Prozess. Dieser Abschied von der Teleologie der Evolution war das Unangenehmste an Darwins Paradigmenwechsel. Und es ist verblüffend, wie treffgenau die Ablehnung der Dauerwaldidee durch die Forstwissenschaft seit 100 Jahren diesem Beispiel Kuhns gleicht. Der Dauerwald widerspricht dem manifesten waldbaulichen Selbstverständnis, teleologisch planmäßig produzieren zu können, d. h. in schlagweisen Altersklassen durch gezielten Anbau von Bäumen, nach Umtriebszeit, Betriebszieltyp, Ertragstafeln und Standort gesteuert, im biologischen Langfristzeitmaß des Waldes und in einer sich verändernden Umwelt, die Holznachfrage ferner Zukunftsgesellschaften befriedigen zu können. Also einer Illusion nachzuforschen, die nichts anderes als ein wissenschaftlicher Selbstbetrug ist.

Eine systemische Waldwirtschaft bekommen wir darum nur, wenn wir – wie einst der Ökolandbau – mindestens eine oder zwei der bestehenden Forsthochschulen als Hochschulen für Waldökosystemwirtschaft speziell darauf ausrichten (Bode2017 und ähnlich:Nocentini2015). Es wäre eine weltweit beachtete und notwendige Innovation für die globale Erhaltung der Wälder und ihrer ökologischen Leistungsfähigkeit trotz einer immer intensiver werdenden Nutzung durch die Weltgesellschaft.

Literatur

Althaus, D. (2017): Zeitenwende: Die Postfossile Epoche – Weiterleben auf dem blauen Planeten. Mankau Verlag, Murnau am See, 313 S.

Bartsch, N., Vor,T. (2016): Entwicklung der naturnahen Waldwirtschaft – Zum Wechselspiel zwischen Forstwirtschaft, Naturschutz und Ökologie. Natur und Landschaft 91, 450-455.

Bode, W. (1997): Gesellschaft und Entropie: Der Wald braucht Kalk! Was denn sonst? In:Bode, W. (Hrsg.): Naturnahe Waldwirtschaft – Prozeßschutz oder biologische Nachhaltigkeit. Deukalion, Holm, 323-345.

– (2015): Biosphere and Syntropy: What has Forestry to Do with? In:Hangladorum, S. (Hrsg.): Food Security and Food Safety for the Twenty-First Century. Springer, Singapur, 277-288.

–(2017): Konsistenz – zur Kritik der forstlichen Nachhaltigkeit. In: Naturwissenschaftliche Rundschau, 70. Jahrg. 2017 (S. 500 – 507).

BUND (2016): BUND-Waldreport 2016, Schatten & Licht – 20 Fallbeispiele. Eigenverlag des BUND Deutschland, Berlin, 59 S.

Burschel, P., Huss, J. (1987): Grundriss des Waldbaus. Parey Verlag, Hamburg, 352 S.

Coates, K.D., Messier, C. (2015): Complexity Science Guided Management of Forests: Viewing Forests as Complex Adaptive Systems in an Uncertain World. In: Proceedings of the Second International Congress of Silviculture. Designing the future of the forestry sector. Florence, 26-29 November 2014. Firenze: Accademia di Scienze Forestali. Vol. 2, 1153-1156. ISBN 978-88-87553-21- Italiana 5. dx.doi.org/10.4129/2cis-sn-man

Dengler, A. (1930): Waldbau auf ökologischer Grundlage. Verlag Julius Springer, Berlin,560 S.

Falck, R. (1927): Nachruf auf Alfred Möller. Hausschwamm Forschungen 9, 1-11.

Fähser, L. (2007): „Naturnahe Waldnutzung“ in Lübeck – Erfahrungen nach 10 Jahren mit einem modernen Waldmanagement im Hinblick auf ökologische und ökonomische Kriterien. Vortrag am 12. Mai 2007 in Alt Schwerin. Stadtwald Lübeck. Eigenverlag, Lübeck, 9 S.

Hobson, P.R., Ibisch, P.L. (2012): Learning from Nature for Sustainability: An Econical Approach to (Non-)Knowledge Management. In:Ibisch, P.L., Geiger, L., Cybulla, F. (2012): Global Change Management. Nomos. Baden-Baden, 223-250.

Ibisch, P.L. (2013): Ist der Wald ein Pflegefall? In: Oekom e.V. (Hrsg.): Wald – Politische Spielräume zwischen Baum und Borke. Oekom, München, 36-43.

Kaufmann, M. (2007): Der Baum der Kybernetik – Die Entwicklungslinien der Kybernetik von den historischen Grundlagen bis zu ihren aktuellen Ausformungen. ProEval Eigenverlag, Dornbirn (AT). 55 S.

Knight, F.H. (1921): Risk, Uncertainity and Profit. Univ. of Chicago Press (Reprint 1985), Boston, 381 S.

Kuhn, T. S. (1967): Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. Suhrkamp, Frankfurt a. M., 227 S.

– (1978): Neue Überlegungen zum Begriff des Paradigma. In:Krüger, L.(Hrsg.): Thomas S. Kuhn – Die Entstehung des Neuen. Suhrkamp, Frankfurt a. M., 389-420.

Krieger, D. (1998): Einführung in die allgemeine Systemtheorie. 2. Aufl., Fink, München, 182 S.

Krug, A.,Jessel, B. (2013): Durch die Naturschutzbrille betrachtet. In: Oekom e.V. (Hrsg.): Wald – Politische Spielräume zwischen Baum und Borke. Oekom, München, 110-116.

Kroll, B. (2004): Ungewissheit in der Wirtschaft und notwendiger Wissenstransfer. In: Kybernetik und Wissensgesellschaft, Jahrestagung der Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialkybernetik e.V. 2004. Duncker und Humblot, Berlin, 49-61.

Küppers, E. W. (2013): Denken in Wirkungsketten. Tectum, Marburg, 237 S.

–(2015): Systemische Bionik. Springer Vieweg. Wiesbaden: 43 S.

Malik, F. (2015): Strategie des Managements komplexer Systeme. 11. Aufl. Haupt Verlag, Bern, 530 S.

Messier, C., Puettmann, K.J., Coates, C. (Hrsg.) (2013): Managing Forests as Complex Adaptive Systems: Building Resilience to the Challenge of Global Change. Routledge, London, 353 S.

Meyer, P., Spellmann, H. (1997): Das Prozeßschutz-Konzept aus Sicht der Naturwaldforschung. AFZ/Der Wald 1997, 1344-1346.

Möller, A. (1922): Der Dauerwaldgedanke sein Sinn und seine Bedeutung. In:BodeW. (Hrsg.) (1990): Kommentierter Reprint. Degreif Verlag, Oberteuringen, 134 S.

Nocentini, S. (2015):Managing forests as complex adaptive systems: an issue of theory and method . In: Proceedings of the Second International Congress of Silviculture. Designing the Future of the Forestry Sector. Florence, 26.29 November, 2014. Firenze: Accademia di Scienze Forestali. Vol. 2, 913-918. ISBN 978-88-87553-21- Italiana 5. dx.doi.org/10.4129/2cis-sn-man

O’Hara, K. L. (2014): Multiaged Sylviculture – Managing for Complex Forest Stand Structures. Oxford University Press, Oxford, 213 S.

Otto, H.J. (1993): Der dynamische Wald – Ökologische Grundlagen des naturnahen Waldbaus. In: Forst und Holz 1993 (S. 331-335).

Panek, N. (2016): Deutschland, deine Buchenwälder – Daten, Fakten, Analysen. Ambaum Verlag, Vöhl-Basdorf, 207 S.

Puettmann, K. J. (2015): Silviculture to Enhance the Adaptive Capacity of Forests. In: Proceedings of the Second International Congress of Silviculture. Designing the future of the forestry sector. Florence, 26.29 November, 2014. Firenze: Accademia di Scienze Forestali. Vol. 2, 1157-1161. ISBN 978-88-87553-21- Italiana 5. dx.doi.org/10.4129/2cis-sn-man

–,Coates, K.D., Messier, C. (2009): A Critique of Silviculture – managing for Complexitity. Island Press, Washington DC, 189 S.

Raphael, R. (1981): Tree Talks – The People and Politics of Timber. Island Press. Covelo/California, 287 S.

Sturm, K. (1994): Naturnahe Waldnutzung in Deutschland. Gutachten im Auftrag von Greenpeace Deutschland. Duvensee (unveröffentlicht).

Thomasius, H. (1992): Prinzipien eines ökologisch orientierten Waldbaus. Forstwissenschaftliches Centralblatt 1992, 141-155.

Vester, F. (2000): Die Kunst vernetzt zu Denken. 4. Aufl., Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 315 S. (= Der neue Bericht des Club of Rome, München 2015, 15. Aufl.).

Wulf, A.(2016): Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur. Bertelsmann Verlag, München, 556 S.

Fazit für die Praxis

- Eine Forstwissenschaft der Zukunft orientiert sich an einersystemischen Waldwirtschaft, um der globalen Gefährdung der Wälder durchBad forestry (z. B. dem Altersklassenwald, Plantagenwirtschaft, Übernutzung etc.) entgegenzutreten. Sie fokussiert ihre Forschung und Lehre an der natürlichen Produktivität, Komplexität und Diversität naturnaher Wälder mit geringer Hemerobie.

- In Anlehnung an die bereits seit Jahrzehnten existierenden Professuren und Hochschulen für Ökolandbau sollten mindestens zwei bestehende Hochschulen bzw. Fachrichtungen für Forstwirtschaft in solche ausschließlich fürWaldökosystemwirtschaft umgewidmet werden.

- Ihre darauf auszurichtenden Disziplinen unterscheiden sich fundamental von denen an bestehenden Forsthochschulen. Ihre Forschungsobjekte und Methoden leiten sich aus derDiversität und Komplexität naturnaher Waldökosysteme ab, d. h. an einer in der Biokybernetik in Teilen bereits entwickelten Matrix (siehe Tab. 1 und 2) und mit dem Ziel, einesystemische Bionik (= Ökonik) zur biologisch effizienten Nutzung von Waldökosystemen zu etablieren. Ihre Ergebnisse liefern die Grundlagen für eine systemische Holzproduktion zur Sicherung und Verbesserung der natürlichen Produktivität von Wirtschaftswäldern weltweit.

Kontakt

Wilhelm Bode , Jurist und Diplomforstwirt, Leit. Min. Rat a. D., lebt in Stralsund. Führte als Chef der saarländischen Forstverwaltung erstmals in einem Bundesland die kahlschlagfreie Dauerwaldwirtschaft ein. Initiierte als Chef der saarländischen Naturschutzverwaltung 2004 über die LANA die Ausweisung der deutschen Buchenwälder als Beitrag zum Europäischen Buchenwald- Naturerbe. Zahlreiche Buchpublikationen, darunter „Waldwende“, „Jagdwende“, „Naturnahe Waldwirtschaft“, „Hirsche – ein Porträt“, sowie zahlreiche Veröffentlichungen zur Reform der Jagd, der Waldwirtschaft und des Naturschutzes.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.