Geotopschutz als Stiefkind des Naturschutzes

Abstracts

Bis zum heutigen Tag ist eine deutliche Diskrepanz zwischen dem Schutz der biotischen und der abiotischen Schutzgüter zu verzeichnen. Die zunehmende Gefährdung des geowissenschaftlichen Erbes war Ausgangspunkt der sich seit Ende der 1990er Jahre dynamisch entwickelnden Geoparkbewegung. Am Beispiel des Geoparks Schwäbische Alb werden Ursachen für die Vernachlässigung abiotischer Schutzgüter, aber auch Lösungsansätze für einen verbesserten Geotopschutz dargestellt. Eine besondere Rolle kommt hierbei dem 2017 erarbeiteten Geotopmanagementkonzept in Verbindung mit geotouristischen und geodidaktischen Angeboten zu.

Geotope protection as the poor relation of nature conservation – Geoparks and the conflict between protection and utilisation

To this day, there is a clear discrepancy between the protection of biotic and abiotic subjects of protection, both at the national and international level. The increasing threat to the geological heritage was the starting point for the dynamically developing geopark movement since the end of the 1990s. Taking the Geopark Swabian Alb as a case study, the reasons for lagging behind as well as strategies for better protection of geotopes will be presented. The geotope management concept, published in 2017, plays an important role together with adequate geotourism and geodidatic offers

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Bis zum heutigen Tag ist eine deutliche Diskrepanz zwischen der Berücksichtigung der biotischen und der abiotischen Schutzgüter in der Umsetzungspraxis des Naturschutzes zu verzeichnen. Im folgenden Beitrag werden die historische Entwicklung des Geotopschutzes und der relativ jungen Geoparkbewegung aufgezeigt, die Konsequenzen erläutert, die sich aus der geringeren Integration des Geotopschutzes in Naturschutzstrategien ergeben, und aktuelle Entwicklungen des Geotopschutzes dargestellt. Hierbei wird ein besonderer Fokus auf das Spannungsfeld zwischen Schutz und Nutzung gelegt, v. a. bei der Integration von Geotopen in geotouristische Angebote. Zudem werden Hinweise für eine Ausgestaltung geowissenschaftlicher Umweltbildungsmaßnahmen gegeben. Als Fallbeispiele dienen der Geopark Schwäbische Alb sowie Geoparks und Maßnahmen des Geotopschutzes in Frankreich. Hierzu konnten eigene Erfahrungen einfließen und auch unveröffentlichte Quellen ausgewertet werden.

2 Begriffsabgrenzungen

Der Begriff des Geoptops wurde erst in den 1990er Jahren in seiner heutigen Form eingeführt (Wardenbachet al. 2009: 496). Um seine einheitliche Verwendung sicherzustellen, legte die Ad-Hoc-AG Geotopschutz (1996) die folgenden Definitionen vor: „ Geotope sind erdgeschichtliche Bildungen der unbelebten Natur, die Erkenntnisse über die Entwicklung der Erde oder des Lebens vermitteln. Sie umfassen Aufschlüsse von Gesteinen, Böden, Mineralien und Fossilien sowie einzelne Naturschöpfungen und natürliche Landschaftsteile.

Schutzwürdige Geotope sind jene, die sich durch ihre besondere erdgeschichtliche Bedeutung, Seltenheit, Eigenart oder Schönheit auszeichnen. Für Wissenschaft, Forschung und Lehre sowie für Natur- und Heimatkunde sind sie Dokumente von besonderem Wert. Sie können insbesondere dann, wenn sie gefährdet sind und vergleichbare Geotope zum Ausgleich nicht zur Verfügung stehen, eines rechtlichen Schutzes bedürfen.“

Ebenfalls 1996 veröffentlichte das Bundesamt für Naturschutz die Arbeitsanleitung Geotopschutz, die als Basis einer einheitlichen Erfassung der Geotope in der Bundesrepublik dient.

3 Geotopschutz als Stiefkind des Naturschutzes

Zur Rolle der Geodiversität im Naturschutz schreibtMatthews:„There is an urgent need to accentuate the principle that natural diversity is composed of both geodiversity and biodiversity, and that proficient conservation requires a holistic approach that views nature as a complex interaction of biodiversity and geodiversity pattern and process“ (Matthews2014: 57). Bereits über ein Jahrzehnt früher forderteJedicke(2001: 59), Geodiversität gleichberechtigt der Biodiversität gegenüberzustellen und beides unter dem Oberbegriff der Ökodiversität als umfassendes naturschutzfachliches Schutzgut zu berücksichtigen.

3.1 Geotopschutz in Deutschland

Im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) werden (Kultur-)Landschaft und Böden als schutzwürdig zur dauerhaften Sicherung des Erholungswertes und der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes genannt. Dahingegen erhalten schutzwürdige Elemente unserer Erdgeschichte keinen automatischen und gesetzlich abgesicherten Schutz. So fehlen etwa in der aktuellen Fassung des BNatSchG die Begriffe „Geotop“ und „Geotopschutz“. Geschützt werden Geotope daher nur, sofern sie aufgrund ihrer Lebensraumfunktion als schutzwürdige Biotope nach § 30 BNatSchG eingestuft werden können (etwa im Fall von Fels- und Steilküsten) oder sofern sie aufgrund „ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit“ (§ 23 BNatSchG) als Naturdenkmal ausgewiesen werden. Prinzipiell können Geotope auch über die Zielbestimmung „Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie Erholungswert von Natur- und Landschaft“ (§ 1, Abs. 1, Nr. 3) geschützt werden. Ferner können Geotope quasi „automatisch“ mitgeschützt sein, wenn sich Geoparks mit Großschutzgebieten überlagern, was bei 15 der 16 deutschen Geoparks der Fall ist (Megerle & Pietsch2017b), oder wenn sich Geotope in der Gebietskulisse sonstiger Schutzgebiete (wie etwa Naturschutzgebiete) befinden.

Zeugen der Erdgeschichte wie Drumlins, Toteislöcher oder Dolinen sind daher nicht automatisch bundesweit geschützt, obgleich sie aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte nahezu nie ausgleichbar sind und der Verlust eines derartigen Geotops immer auch einen Verlust an Informationen zur Erdgeschichte bedeutet. Ziel des Geotopschutzes sollte daher der Erhalt dieser Strukturen sein, als „Archive der Erdgeschichte“ für Wissenschaft und Lehre sowie für die breite Öffentlichkeit.

NachdemJedicke(2001: 59) bereits eine gleichwertige Berücksichtigung von Bio- und Geodiversität gefordert hatte, nannteMengel(2007) explizit „Gestein und Boden“ als Handlungsgegenstand der Naturschutzgesetzgebung und regte an, Naturschutz umfassend zu verstehen (z. B. durch Hereinnahme von Landschaft als Schutzgut) und im Profil zu schärfen (z. B. durch Berücksichtigung abiotischer Schutzgüter). Dies wurde jedoch in der Novellierung des BNatSchG 2009 nur eingeschränkt umgesetzt. Boden und Bodendenkmäler sind enthalten, Gesteine bzw. Geotope dagegen nicht.

Einige Landesnaturschutzgesetze (LNatSchG) gehen über die Regelungen des BNatSchG hinaus und nehmen schutzwürdige Geotope auf, ohne dass diese Lebensraum für Tiere und Pflanzen bieten müssen. Exemplarisch hierfür kann Baden-Württemberg stehen.

In Ergänzung zum BNatSchG sind in Baden-Württemberg nach § 33 des Gesetzes des zum Schutz der Natur und zur Pflege der Landschaft (NatSchG) auch Dolinen und Höhlen sowie Hohlwege als besonders geschützte Biotope eingestuft. Fossilien oder Fossilfundstellen sowie Naturgebilde wie Findlinge können in Baden-Württemberg nach dem Landesdenkmalschutzgesetz (LDSchG) als Grabungsschutzgebiet oder Kulturdenkmal geschützt werden.

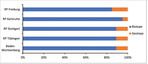

Dennoch waren 2012 lediglich 11 % der baden-württembergischen Naturdenkmale Geotope (Abb. 1); das Umweltministerium (2017) spricht in dem Zusammenhang von „rechtlichen Defiziten beim Geotopschutz“. Eine systematische und umfassende geowissenschaftliche Erfassung und Bewertung der Geotope erfolgte lange Zeit nicht, so dass Geotopschutz meist auf behördlicher oder privater Initiative beruhte (BfN 1996: 3) und somit teilweise dem Zufall überlassen war.

Noch kritischer ist die Situation bei den anthropogenen Geotopen, worunter v. a. Rohstoffabbaustätten zu verstehen sind. Diese bieten häufig als „Fenster in der Landschaft“ einen Einblick in ansonsten verborgene Gesteinsschichten. Zudem sind sie Lebensraum für bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Dennoch werden sie meist eher als „Wunden in der Landschaft“ angesehen. Nur so ist es zu erklären, dass eine weltweit bedeutende Fossilfundstätte wie die Grube Messel als Abfalldeponie in der Diskussion war (Wardenbachet al. 2009: 497) und sich mit der ebenfalls international bedeutsamen Fossilfundstätte in Holzmaden lediglich ein anthropogenes Geotop unter den zwölf sogenannten Nationalen Geotopen in Baden-Württemberg wiederfindet (Akademie für Geowissenschaften und Geotechnologien 2017).

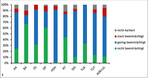

Abb. 2 zeigt das Missverhältnis der geschützten zu den schutzwürdigen Geotopen für Baden-Württemberg insgesamt sowie für die vier Regierungsbezirke. Deutlich wird hier auch, dass die erfassten Kategorien nahezu keine anthropogenen Geotope enthalten.

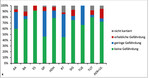

Die Detailkartierung von über 400 Geotopen im Geopark Schwäbische Alb im Rahmen des Geotopmanagementkonzeptes (Pietsch & Huth2017) zeigte, dass der überwiegende Anteil der Geotope bereits beeinträchtigt war, auch wenn der Grad der Beeinträchtigung zumeist als gering eingestuft wurde (Abb. 3). Dies ist jedoch in Einzelfällen kritisch zu hinterfragen, da z. B. der Uracher Wasserfall als nicht beeinträchtigt geführt wird, obgleich tatsächlich eine erhebliche Beeinträchtigung vorliegt (vgl. auch Abb. 12).

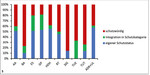

Die aktuelle Gefährdung wurde insgesamt als verhältnismäßig gering eingestuft (Abb. 4), was darauf zurückzuführen ist, dass von den 438 erfassten Geotopen über 250 entweder als Naturdenkmal ausgewiesen sind oder durch ihre Lage innerhalb von Natur-, Landschafts- oder Grabungsschutzgebieten über das LNatSchG bzw. das LDSchG mitgeschützt sind. Gefährdungen von Geotopen sind überwiegend anthropogen bedingt (Abbau, Überbauung, Verfüllung, Zerstörung), seltener beruhen sie auf natürlichen Ereignissen (Bergrutsch, Verwitterung etc.). Letzteres ließe sich nur durch aufwendige Sicherungs- und Erhaltungsmaßnahmen begrenzen und wäre im Sinne eines natürlichen Entstehens und Vergehens von Naturphänomenen auch durchaus fragwürdig (vgl. hierzuFischer2001).

Ein Konflikt kann bei ehemaligen Rohstoffabbaustätten auftreten, da bei diesen nach Bergrecht eine Verfüllung nach Beendigung des Abbaus oft schon bei der Genehmigung festgeschrieben wird. Aufgrund der teilweise hohen Naturschutzwertigkeit der Steinbrüche und Kiesgruben wird mittlerweile im Einzelfall auf die vollständige Erfüllung der Rekultivierungsverpflichtungen verzichtet (Landtag Baden-Württemberg 2013: 4). Dies ist jedoch zumeist dem Vorkommen geschützter Tier- und Pflanzenarten und nicht den Geopotenzialen geschuldet.

Der Anteil der schutzwürdigen, bislang aber nicht geschützten Geotope ist im Geopark Schwäbische Alb sehr heterogen und regional z. T. sehr hoch. Die höchsten Anteile nicht geschützter, aber schutzwürdiger Geotope sind in den Landkreisen Sigmaringen (86 %), Zollernalb (Balingen) (77 %) und Tuttlingen (74 %) zu verzeichnen (Abb. 5) (Pietsch & Huth2017: 46).

3.2 Geotopschutz im internationalen Kontext

Die 1948 gegründete International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), die sich selbst als World Conservation Union sieht, bezieht Naturschutz nahezu ausschließlich auf Biodiversität. Geopotenziale spielen höchstens als „natural resources“ eine untergeordnete Rolle. Auch bei den Welterbestätten der UNESCO besteht ein signifikantes Missverhältnis zwischen Kultur- und Naturerbe. Beim ohnehin weniger berücksichtigten Naturerbe wiederum dominieren biotische Elemente deutlich (Gray2013: 201f; s. auch beiGray2013 die sehr umfangreichen Ausführungen zu Geotopschutz im internationalen Rahmen). Dennoch erlangte der Geotopschutz („geoconservation“) u. a. aufgrund der globalen Veränderungen im Verlauf der letzten zwei Jahrzehnte eine zunehmende Bedeutung. Hierbei wird zwischen dem In-situ- und dem Ex-situ-Schutz unterschieden, wobei letzterer die Integration von Mineralien und Fossilien in Museumssammlungen beinhaltet (Bétard2017: 87) und verständlicherweise nur für sehr spezifische Geopotenziale anwendbar ist. Auch wenn sicher ein Ex-situ-Schutz einer Zerstörung vorzuziehen ist, so bleibt dies dennoch nur die zweitbeste Alternative nach einem In-situ-Schutz.

Da analog zur Biodiversität für die Geodiversität keine Gewährleistung eines umfassenden Schutzes aller Geotope möglich ist, kann im Sinne einer Priorisierung besonders schutzwürdiger Bereiche das Konzept der Biodiversitäts-Hotspots auch auf die Geodiversität übertragen werden. Exemplarisch hat diesBétard(2016) für den Nordosten Brasiliens ausgearbeitet.

Im Gegensatz zu Deutschland können in Frankreich Gebiete mit einem schutzwürdigen Geopotenzial schon seit 1976 als „Réserve géologique“ (Geologieschutzgebiet) ausgewiesen werden (Bétard2017: 87); 2015 wurde dies noch um die „geologisch bedeutsamen Gebiete“ (site d’intérêt géologique) ergänzt (République Française 2015). Diese aktuelle Verordnung entspricht der bereits zuvor bestehenden gesetzlichen Regelung zum Biotopschutz. Analog müssen integrierte Geotope mindestens einem der folgenden Kriterien entsprechen: internationale Bedeutung, wissenschaftliche, pädagogische oder historische Bedeutung oder Integration seltener Geopotenziale. Für entsprechend erfasste Geotope ist jegliche nachteilige Veränderung strikt verboten. Analog zu den Biotopen können bei Zuwiderhandlung Strafen bis zu 15 000 € oder bis zu sechs Monate Gefängnis verhängt werden (Bétard2017: 125). Übertragen auf Deutschland würde das die Ergänzung eines dem § 30 BNatSchG „Gesetzlich geschützte Biotope“ vergleichbaren Paragraphen für „Gesetzlich geschützte Geotope“ bedeuten.

3.3 Geotopschutz als Stiefkind des Naturschutzes

Das „Nachhinken“ des Geotopschutzes ist insofern sehr erstaunlich, als die ältesten Naturschutzbestimmungen in Deutschland auf dem Schutz von Geopotenzialen beruhten. Bereits 1668 unterzeichnete Herzog Rudolf August von Braunschweig einen Naturschutzerlass für die Baumannshöhle im Harz (Erikstad2008), die somit als ältestes Naturdenkmal Deutschlands gilt. 1836 intervenierte der preußische König zur Einstellung des Trachytabbaus im Rheinischen Schiefergebirge und Ludwig der Erste verfügte in Bayern den Schutz der Weltenburger Enge im Donautal, da die „romantischen Felsen“ durch Rohstoffabbau bedroht waren (Glaser & Lagally2003: 44). Auch der Schutz des ältesten Nationalparks der Welt (Yellowstone) beruht auf seiner durch die geologischen Potenziale bedingten Einzigartigkeit. Der Vorschlag zur Unterschutzstellung war das Ergebnis einer Erkundungsexkursion des Geologischen Dienstes (Harriset al. 1995: 530). Weitere Beispiele für frühen internationalen Geotopschutz sindLarwood(2016) zu entnehmen.

Im Lauf der Zeit erfolgte dann jedoch eine zunehmende Orientierung des Naturschutzes auf Fauna und Flora. Dies widerspricht der deutlich breiteren Definition von Natur als Gesamtheit aller organischen und anorganischen Erscheinungen, d. h. Tiere, Pflanzen, Gesteine und Gewässer, die sich ohne Zutun des Menschen entwickelt haben (Duden 2017); s. hierzu auchJedicke(2001) undMatthews(2014). Bis heute sind Schlüsselpositionen in Naturschutzbehörden deutlich unterproportional mit Geowissenschaftlern besetzt. Andererseits unterblieben von Seiten der Geowissenschaften lange Zeit eine systematische Erfassung schützenswerter Landschaftsbestandteile sowie die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Schutzkriterien, wodurch die zunehmende biologische Ausrichtung des Naturschutzapparates indirekt gefördert wurde (Steinmetz2005: 9). Im Kontext der Landschaftsplanung wurde und wird eine Zusammenführung der verschiedenen gesetzlichen Grundlagen in einem Umweltgesetzbuch diskutiert (Jedickeet al. 2016: 522). Auch wenn dies von der Politik bislang nicht umgesetzt wurde, könnte hierdurch eine stärkere Verzahnung der biotischen und abiotischen Schutzgüter erfolgen und gleichzeitig die Wahrnehmung der abiotischen Schutzgüter verstärkt werden.

4 Die Geoparkbewegung

Analog zu „Geotop“ findet sich auch der Begriff „Geopark“ weder im BNatSchG noch in den Landesnaturschutzgesetzen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Geoparks keine neue Schutzkategorie darstellen, sondern eine Prädikatisierung für Gebiete mit herausragenden Geopotenzialen.

4.1 Die Geschichte der Geoparks

Die Geoparkbewegung ist verständlicherweise eng mit dem Schutz des geologischen Erbes verknüpft. Die zunehmenden negativen Auswirkungen des Fossiliensammelns im französischen Geologieschutzgebiet Haute Provence sowie im versteinerten Wald auf der griechischen Insel Lesbos führten zu einer durch das europäische Förderprogramm LEADER getragenen Initiative dieser beiden Gebiete zusammen mit dem spanischen Maestrazgo Cultural Park und dem Geopark Gerolstein/Vulkaneifel mit dem Ziel, das geologische Erbe zu schützen und eine nachhaltige Regionalentwicklung ihrer Gebiete zu fördern (Zouros2009: 105f). Im Juni 2000 wurde eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet und das Netzwerk der European Geoparks ins Leben gerufen. Das Label „European Geopark“ ist europaweit geschützt; die Aufnahme neuer Mitglieder erfolgt auf Grundlage eines umfassenden Bewerbungsdossiers. Um die verabschiedeten Qualitätsstandards zu sichern, werden die European Geoparks in regelmäßigem Turnus evaluiert.

Ein European Geopark muss nicht nur über ein herausragendes geologisches Erbe verfügen, sondern auch über eine Strategie zur nachhaltigen Regionalentwicklung. Hierfür sind klar definierte Grenzen sowie eine ausreichende Flächengröße erforderlich. Die ökonomische Wertschöpfung erfolgt über adäquate Geotourismusangebote unter Einbezug der örtlichen Bevölkerung sowie der wissenschaftlichen Begleitforschung und innerhalb des Netzwerkes der European Geoparks mit regelmäßigem Austausch. Da das geologische Erbe die entscheidende Basis darstellt, ist Geotopschutz zwingend (European Geoparks 2017).

Aufgrund des zunehmenden Interesses an Geothemen und der internationalen Bewegung rief der BLA-GEO (Bund-Länder-Ausschuss Bodenforschung) zwei Jahre später das Gütesiegel „Nationaler Geopark“ für Deutschland ins Leben. 2002 wurde dieses Prädikat von der Alfred-Wegener-Stiftung an die ersten vier deutschen Geoparks verliehen (GeoUnion Alfred-Wegener-Stiftung 2017).

2001 unterzeichneten die European Geoparks ein Übereinkommen mit der UNESCO, das das Netzwerk unter deren Schirmherrschaft stellte (European Geoparks 2017). Ende 2015 wurde mit den UNESCO Global Geoparks eine weitere Kategorie von UNESCO-Stätten – neben Weltkulturerbe, Weltnaturerbe und Biosphärenreservaten – geschaffen (Deutsche UNESCO-Kommission 2017). Als Innovationsregionen sollen sie einen umfassenden Schutz mit einer ökonomischen Entwicklung in Einklang bringen (Bétard2017: 151).

Aktuell bestehen 70 European Geoparks in 23 europäischen Ländern, 16 Nationale Geoparks in Deutschland und weitere sechs laufende Initiativen, außerdem 127 UNESCO Global Geoparks in 35 Ländern, darunter sechs in Deutschland. Viele Geoparks führen mehrere dieser Labels. So ist der Geopark Schwäbische Alb sowohl Nationaler als auch European und außerdem UNESCO Global Geopark.

4.2 Geoparks, Geotourismus und Geotopschutz im Spannungsfeld von Schutz und Nutzung

Da Geotopschutz verständlicherweise ein integraler Bestandteil der Geoparkziele sein muss (vgl.Zouros2009: 114), hat die Geoparkbewegung hier eine positive Entwicklung angestoßen.

In Baden-Württemberg wurden mittlerweile über 5000 Geotope durch das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB2017) erfasst, die die Basis für ein umfassendes Geotopkataster und geotouristische Karten bieten. Der Geopark Schwäbische Alb hat auf dieser Grundlage ein Geotopmanagementkonzept ausgearbeitet, das sowohl Unterschutzstellungsvorschläge als auch ein Pflegekonzept beinhaltet und den Umgang mit den Geotopen sowie deren mögliche Einbindung in geotouristische Angebote regeln soll (Pietsch & Huth2017).

Die dynamische Entwicklung der Geoparks korrelierte mit einer zunehmenden Nachfrage nach Geotourismusangeboten. Ursprünglich wurde der Geotourismus als eine Form des Nischentourismus eingestuft, der nur einen kleinen, von Spezialisten dominierten Teilnehmerkreis (Hose2008: 35) oder Fossilien- und Mineralienliebhaber ansprach, deren Sammelaktivitäten für die bereisten Gebiete teilweise aber negative Auswirkungen hatten. Inzwischen hat er sich jedoch zu einer gefragten Form des Thementourismus entwickelt. Angebotssegmente des Geotourismus sind hierbei nicht nur die eigentlichen Geopotenziale, sondern das breite Themenspektrum der Erd- und Landschaftsgeschichte einschließlich der Wechselwirkungen mit Vegetation, Fauna, Kulturlandschaft und anthropogenen Nutzungen wie etwa dem Rohstoffabbau. Geotourismus dient nicht nur als Instrument einer nachhaltigen Regionalentwicklung, sondern muss auch den Geotopschutz sicherstellen und über geowissenschaftliche Umweltbildung ein Bewusstsein für diesen vermitteln (Megerle2008: 25f). 2011 verabschiedeten die European Geoparks die Arouca-Deklaration, die die Eckpunkte der gewünschten nachhaltigen Geotourimusaktivitäten festlegt, einschließlich der damit verbundenen Schutz- und Umweltbildungsmaßnahmen (European Geoparks 2017).

Generell entstehen durch die meisten Geotourismusaktivitäten keine oder nur geringe Beeinträchtigungen des geologischen Potenzials eines Gebietes (Hose2006). Probleme treten bei hohen Besucherdichten in störungsanfälligen Bereichen auf. Hierzu zählen Schauhöhlen, bei denen neben Vandalismus (Abb. 6) signifikante Veränderungen der Temperatur und Luftfeuchtigkeit negative Auswirkungen auf Höhlenlebewesen haben können (Dowling & Newsome2006: 16ff), oder Kalktuffgeotope (Abb. 12). Gezielte Besucherlenkungsmaßnahmen und eine adäquate Informationsvermittlung (s. hierzu auch Abschnitt 4.3) können sogar dazu führen, dass Geotourismus „durch gezieltes Eingreifen einen Vorteil für das betreffende Gebiet darstellen kann“, wieRöber & Zellmer(2004: 56) dies für einen Aufschluss im Geopark Harz zeigen konnten. Eine exemplarische dreistufige Strategie setzt der französische Geopark Haute Provence um (Megerle2008: 172f):

- Hochwertige Geopotenziale, deren Schutz nicht gewährleistet werden kann, werden weder in touristische Angebote integriert noch in irgendeiner Form publik gemacht.

- Kleinflächige Geotope, die in touristische Angebote integriert werden, aber eines zusätzlichen Schutzes bedürfen, werden z. B. durch Panzerglas gesichert (Abb. 7).

- Großflächigere Geotope, bei denen eine mechanische Sicherung nicht möglich ist und die aufgrund ihrer Lage auch nicht geheim gehalten werden können, werden offensiv bekannt gemacht.Dies funktioniert bei der großflächigen Ammonitenwand (Abb. 8), die direkt an einer Straße liegt, durch die „gegenseitige Überwachung der zahlreichen Besucher“ (Pagès2004) offensichtlich sehr gut.

Der Geopark Haute Provence, der unter Negativauswirkungen des Fossiliensammelns litt und daraufhin die Gründung der European Geoparks als Gründungsmitglied unterstützte, zieht eine positive Bilanz: Die unkontrollierte Plünderung der Fossillagerstätten konnte unterbunden werden, gravierende Beeinträchtigungen an Geotopen, die touristisch vermarktet werden, sind nicht zu verzeichnen und die geodidaktische Vermittlung hat zur Sensibilisierung sowohl der Besucher als auch der Einheimischen beigetragen (Guiomar2013).

In Pamukkale (Türkei) hat die touristische Nachfrage und die hieraus resultierende Wertschöpfung (s. unten) zu umfassenden Schutzmaßnahmen beigetragen, da eine weitere Degradierung der Sinterterrassen (Abb. 9) den für die strukturschwache Region entscheidenden Besucherstrom deutlich eingeschränkt hätte (Megerle & Beuter2012: 81f).

Geotourismus kann einen relevanten Beitrag zur regionalökonomischen Wertschöpfung leisten, insbesondere in eher ländlich-peripheren Gebieten. So tragen die Sinterterrassen im türkischen Pamukkale mit über 2 Mio. Besuchern pro Jahr bei Eintrittspreisen von ca. 7 € pro Person zu einer signifikanten Wertschöpfung bei (Megerle & Beuter2012: 81), genauso wie die 1,5 Mio. Besucher pro Jahr in den US-amerikanischen Mammoth Caves (Dowling & Newsome2006: 18), die 5 $ für eine Höhlentour zahlen. Für den Geopark Terra Vita (Teutoburger Wald) konntenHärtling & Meier(2010: 37) die Entstehung von 300 Vollzeitjobäquivalenten und einen Nettogewinn von 10,7 Mio. € ermitteln. 20 % der befragten Personen auf dem Quellenerlebnispfad in Bad Herrenalb (Nordschwarzwald) waren speziell wegen dieses geotouristischen Angebots angereist (Megerle2014: 106) und die zwölf Schauhöhlen der Schwäbischen Alb verzeichneten 320 000 Besucher pro Jahr (Geopark Schwäbische Alb 2017).

Die Schwäbische Alb registrierte 2016 rund 75 Mio. Tagesreisen und 5,3 Mio. touristische Übernachtungen, was einer touristischen Wertschöpfung von 2,8 Mrd. € entsprach (DWIF2017). Dies ist natürlich nicht nur den Geotopen geschuldet, aber diese bieten herausragende Potenziale und erhebliche Entwicklungschancen. 2017 wurden die Eiszeithöhlen, eine international bedeutsame Besonderheit innerhalb des Geoparks Schwäbische Alb, als UNESCO-Weltkulturerbe ausgezeichnet, was die Attraktivität des Gebiets für den Tourismus weiter erhöht (UNESCO2017).

Dennoch kritisiert das baden-württembergische Tourismuskonzept die bisherige „touristische Unternutzung der GeoParke und die nicht dem Potenzial entsprechende Positionierung im Markt“ (Burzinskiet al. 2009: 29). Der Geopark Schwäbische Alb verabschiedete daher einen Masterplan (Rothet al. 2015), der die wichtigsten Handlungsfelder auflistete, u. a. die Erarbeitung des 2017 vorgelegten Geotopmanagementkonzeptes (Pietsch & Huth2017), welches das entscheidende Instrument ist, um die Vereinbarkeit von Geotopschutz und Geotourismus zu gewährleisten. Hierbei wird festgelegt, dass Geotope, die gesetzlich geschützt sind (Naturdenkmal, Einbindung in ein Naturschutzgebiet, u. ä.), nur dann in touristische Angebotsmodule eingebunden werden sollen, wenn Nutzungskonflikte mit der Schutzausweisung ausgeschlossen werden können und eine dies sicherstellende Besucherlenkung möglich ist; Geotope, die aufgrund ihres aktuellen Zustandes nur mit hohem Kostenaufwand für eine touristische Nutzung erschlossen werden könnten, werden nicht berücksichtigt (Pietsch & Huth2017: 52).

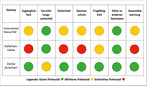

Abb. 10 zeigt exemplarisch für drei ausgewählte Geotope im Geopark das Analyseraster für eine mögliche Einbindung in geotouristische Angebotsmodule. Neben Geotopschutz und Tragfähigkeit (= Anzahl möglicher Besucher) spielen Sicherheits- und Vermittlungsaspekte eine ebenso große Rolle wie die Zugänglichkeit. Die Nähe zu anderen Geotopen ist ein wichtiger Faktor, um übergreifende Angebote (Führungen, selbstführende Pfade etc.) anbieten zu können. Hierbei zeigte sich, dass die Doline „Rutschen“ in allen Bereichen ein gutes Potenzial bietet und für die touristische Erschließung unbedenklich ist; lediglich die geodidaktische Vermittlung für die breite Öffentlichkeit stellt hier eine gewisse Herausforderung dar. Die Besonderheiten des aus Kalktuff aufgebauten Gütersteiner Wasserfalls sind hingegen einfacher zu vermitteln. Allerdings führen hier Sicherheits- und Tragfähigkeitsaspekte sowie der nur schwer umzusetzende Geotopschutz zu einer mittleren Bewertung des Gesamtpotenzials. Die Elefantenhöhle ist trotz ihrer räumlichen Nähe zu herausragenden Geo-Highlights des Geoparks Schwäbische Alb nicht in geotouristische Angebote eingebunden, da hier sowohl die Sicherheitsaspekte als auch die Garantie eines ausreichenden Geotopschutzes als zu kritisch eingestuft wurden.

Nicht nachhaltige Tourismusformen können außerhalb betreuter Geoparks teilweise erhebliche Negativauswirkungen auf Geotope haben. Zu nennen sind hier Sanddünen, die durch Trampelpfade zum Strand oder Motorsportaktivitäten lokal z. T. stark beeinträchtigt werden, Felsköpfe und Talräume, die durch Kletter- oder Canyoning-Aktivitäten in Mitleidenschaft gezogen werden oder die Entfernung von Findlingen und ausstreichenden Felsformationen bei der Anlage von Skipisten (vgl.Gray2013: 177ff).

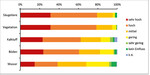

4.3 Geodidaktik als Basis des Geotopschutzes

Die skizzierten deutlichen Defizite im Geotopschutz sind sicher teilweise auch auf ein fehlendes Verständnis für die Schutzbedürftigkeit von „leblosen“ Gesteinen und Landschaftsformen zurückzuführen, wohingegen die Schutzbedürftigkeit von Pflanzen und Tieren einfacher zu vermitteln ist. So schätzten Besucher am Uracher Wasserfall ihren Einfluss auf biotische Elemente (Säugetiere und Vegetation) deutlich höher ein als auf die abiotischen Elemente Kalktuff, Böden und Wasser (Abb. 11) (Beuter2010). Die Besucher schätzen die Schutzbedürftigkeit des Kalktuffs als geringer ein und verlassen daher die Wege (Abb. 12). Hierdurch werden aber nicht nur die sensiblen Kalktuffformationen zerstört, mit der Folge einer erheblichen Degradierung, sondern über Nährstoffeinträge auch eine deutlich sichtbare Eutrophierung (u. a. Nährstoffzeiger Brennnessel) bewirkt.

Der geowissenschaftlichen Umweltbildung zur Förderung eines Verständnisses für die Schutzbedürftigkeit, aber auch der Vulnerabilität von Geotopen kommt eine besondere Bedeutung zu (Giusti2010: 125). Dies gilt umso mehr, als die Bedeutung und Wertigkeit der Geotope nicht nur in der breiten Öffentlichkeit, sondern selbst bei anderen Fachdisziplinen z. T. wenig bekannt ist (Reynard & Panizza2005: 177). So sehenWardenbachet al. (2009: 497) sogar bei Biologen und Naturschützern nach wie vor Aufklärungsbedarf, um mehr Akzeptanz für den „Schutz von toten Felsen“ zu erreichen.

Analog zum Geotopschutz nahmen die Geopotenziale jedoch auch bei den Umweltbildungsangeboten lange eine nachrangige Position ein. Lediglich 3 % der Lehrpfade in der Bundesrepublik befassten sich mit geowissenschaftlichen Themen (Eberset al. 1998: 14). Dies begann sich Ende der 1990er Jahre in Zusammenhang mit der Zertifizierung der ersten Geoparks zu verändern, da eine geobasierte Umweltbildung für die breite Öffentlichkeit mit einem Fokus auf den regionalen Geopotenzialen als eine Zielsetzung der Geoparks verankert war (European Geoparks2017). Im Jahr der Geowissenschaften 2002 wurde der „Tag des Geotops“ eingeführt, der seither jährlich am dritten Sonntag im September wiederholt wird und entscheidend dazu beiträgt, in der breiten Öffentlichkeit das Interesse an Geothemen zu erhöhen (Schöttle2007: 7). Das internationale Jahr des Planeten Erde 2009 verschaffte dem geologischen Erbe durch zahlreiche Aktivitäten erhöhte Aufmerksamkeit, sowohl in der Öffentlichkeit als auch bei politischen Entscheidungsträgern (Cayla2009: 35).

Geowissenschaftliche Sachverhalte wurden bis in die 1980er Jahre kaum außerhalb von Fachkreisen thematisiert; eine Integration der breiten Öffentlichkeit durch allgemeinverständliche Informationen galt als „unwissenschaftlich“ (Frey2002). Erst in den 2000er Jahren etablierte sich der Begriff „Geodidaktik“ und wurde zunehmend als wichtig angesehen (Wölfl2006). Zielführend ist hierbei der Ansatz der Landschaftsinterpretation („heritage interpretation“), ein ursprünglich aus den USA kommender methodisch-didaktischer Ansatz zur Vermittlung landschaftlicher Besonderheiten an ein Freizeitpublikum (vonTilden1957 für die US-amerikanischen Nationalparks entwickelt und seither umfangreich weitergeführt, u. a. vonHam1992,Veverka1998,Knudsonet al. 1999,Brochu & Merriman2002). Hierbei sind v. a. die folgenden Aspekte zu berücksichtigen (Megerle2008: 99ff):

- Wecken und Aufrechterhalten von Interesse,

- Orientierung an spezifischen Zielgruppen,

- Bezug zur Lebenswelt der Besuchenden,

- adäquate Sprache und Vermittlungstechniken,

- konkreter örtlicher Bezug mit Vermittlung der lokalen Besonderheiten und Charakteristika,

- Themenorientierung mit zentraler Botschaft (Take-home-Message).

Mittlerweile werden die Methoden der Landschaftsinterpretation sowie geowissenschaftliche Inhalte zunehmend in die Ausbildungskurse der Landschaftsführer übernommen, wodurch die Landschaftsführer im Geopark Schwäbische Alb mittlerweile in der überwiegenden Mehrzahl der angebotenen Touren Geoinhalte vermitteln (Megerle & Pietsch2017a: 30). Auch über das europäische Netzwerk Interpret Europe werden entsprechende Inhalte transportiert. In der Schweiz und Frankreich wurden v. a. durch die Arbeiten vonReynard(2005),Cayla(2009) undMartin(2013) innovative Methoden der Inwertsetzung von Geopotenzialen publik gemacht. Dies hat dazu geführt, dass sich zunehmend gute Beispiele einer zielgruppengerechten und regional verankerten Geodidaktik finden, wie z. B. der erste unterirdische interaktive Lehrpfad in einem Höhlensystem des französischen Geoparks „Massif des Bauges“ oder das kindgerechte Erleben einer Doline im selben Geopark (Abb. 13).

Dennoch finden sich noch viel zu häufig „traditionelle“ Lehrpfadtafeln, z. T. mit viel zu umfangreichen Textmengen und einer für Laien unverständlichen Fachsprache, die weder dazu dienen, das Interesse für Geophänomene zu wecken, noch für den Schutz derselben zu sensibilisieren (Abb. 14).

Eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit ist auch erforderlich, um Geoparks und ihre Angebote bekannter zu machen. 88 % der im Geopark Vulkaneifel befragten Personen waren prinzipiell an Geothemen interessiert, v. a. an selbstführenden Lehr- und Erlebnispfaden sowie spezifischen Museen. Meist erfuhren sie jedoch erst durch die Befragung von den Angeboten (Clement2008: 191). Vergleichbare Zahlen ergaben sich im Kurort Bad Herrenalb, wo 75 % der in der Innenstadt befragten Besucher den nahe gelegenen Quellenerlebnispfad nicht kannten, aber nach der Befragung Interesse zeigten, ihn zu besuchen (Megerle2014: 107). Bei einer Befragung am Uracher Wasserfall wussten 90 % der Besucher, dass sie sich in einem Naturschutzgebiet befanden, und 45 % kannten das erst ein Jahr zuvor ausgewiesene Biosphärengebiet (Beuter2010), wohingegen lediglich 25 % der Begriff „Geopark“ bekannt war (Erath & Henkel2005: 46); die Situation stellt sich auch heute nicht anders dar.

Da folglich die geringere Nachfrage der Geoangebote eher auf unzureichende Informationen als auf Desinteresse zurückzuführen ist, ließe sich diese relativ einfach erhöhen. Die populärwissenschaftliche Broschüre „Abenteuer Geologie“ (Hauffet al. 1999), die den Beginn der Geoparkbewegung auf der Alb markierte, liegt mittlerweile in der neunten, grundlegend überarbeiteten Auflage vor, so dass ca. 100 000 Exemplare im Umlauf sind. Eine weitere Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Geoparks erfolgt durch die aktuell 26 Geopark-Infostellen, die 17 Geopoints und den seit 2014 erscheinenden Newsletter. Dennoch verbleibt eine deutliche Diskrepanz gegenüber dem landespolitisch stark geförderten Biosphärengebiet (Megerle & Pietsch2017a: 36).

Die zeitlich verzögerte Einbindung von Geopotenzialen in den Naturschutz sowie in touristische und Umweltbildungsangebote, der ein zumindest vermutetes geringeres Interesse der Nachfragenden zugrunde liegt, korreliert teilweise mit den Lehrplänen an deutschen Schulen. Während biologische Aspekte im Rahmen des Heimat- und Sachkundeunterrichts in der Grundschule sowie im Fach Biologie in den weiterführenden Schulen die gesamte Schullaufbahn hindurch behandelt werden, gilt dies für die geologische und geomorphologische Themen, die dem Geographieunterricht zugeordnet sind, nur in sehr begrenztem Umfang. Ein eigenständiges Schulfach Geologie existiert in der Bundesrepublik nicht. Erschwerend kommt hinzu, dass das Schulfach Geografie bildungspolitisch nur geringe Aufmerksamkeit erfährt und in den letzten Jahren erhebliche Kürzungen bis zum Totalausfall in den meisten Klassenstufen hinnehmen musste. Auch erfolgten teilweise inhaltliche Fokussierungen auf humangeografische Inhalte (Hemmer2008: 104).

5 Ausblick

Die Geoparkbewegung hat wesentlich dazu beigetragen, dass der Geotopschutz zunehmende Aufmerksamkeit erhält. Trotzdem bestehen nach wie vor erhebliche Defizite. Generell können Geotopmanagementkonzepte ein geeignetes Instrument sein, um sowohl aktuelle Problembereiche als auch Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Ergänzend sollte die Geodidaktik weiterentwickelt werden, um mehr Interesse und auch Verständnis für die Schutzwürdigkeit „lebloser“ Steine zu erzeugen.

Eine verstärkte Integration der abiotischen Schutzgüter in die Naturschutzgesetze und ggf. mittelfristig die Zusammenführung der verschiedenen gesetzlichen Grundlagen in ein Umweltgesetzbuch könnten eine umfassendere Berücksichtigung der Geotope bei allen Planungsprozessen gewährleisten. Hierdurch ließe sich die deutliche Diskrepanz zwischen dem Schutz der biotischen und abiotischen Schutzgüter längerfristig reduzieren.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter www.nul-online.de (Webcode 2231) zur Verfügung.

Fazit für die Praxis

- Der Schutz wertvoller Geotope als Naturdenkmale sollte forciert werden. Gelingen kann dies durch Einbeziehung in großflächigere Schutzkategorien des Naturschutzrechts, gleichberechtigt zur biologischen Vielfalt.

- Anzustreben ist die eigenständige Integration schutzwürdiger Geotope in die Naturschutzgesetze, nach dem Vorbild der gesetzlich geschützten Biotope (§ 30 BNatSchG).

- Nachhaltige Geotourismusangebote könnten helfen, das Interesse für Geopotenziale zu nutzen und zu fördern, aber auch eine regionalökonomische Wertschöpfung für Gebiete mit guten Geopotenzialen zu entwickeln.

- Um das Verständnis für die Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit „lebloser Gesteine“ zu erhöhen, eignen sich geodidaktische Umweltbildungsmaßnahmen, sowohl für die breite Öffentlichkeit als auch für nicht-geowissenschaftliche Fachdisziplinen. Insbesondere für Laien ist dabei der methodisch-didaktische Ansatz der Landschaftsinterpretation sinnvoll.

Kontakt

Prof. Dr. Heidi Elisabeth Megerle hat seit 2009 die Professur für Angewandte Geographie und Planung an der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg inne. Forschungsschwerpunkte Geotourismus, Regionalentwicklung und ländliche Räume. Studium der Geographie an den Universitäten Tübingen und Aixen-Provence. Langjährige außeruniversitäre Tätigkeiten im Bereich der Angewandten Geographie. 2003 Promotion, 2009 Habilitation, jeweils am Geographischen Institut der Universität Tübingen.

Dr. Dana Pietsch war von 2014 bis 2017 Projektmanagerin beim UNESCO-Geopark Schwäbische Alb, wo sie das Geotopmanagementkonzept mit entwickelte. Studium der Literaturwissenschaft sowie der Geographie und Ethnologie an der Universität Leipzig. Promotion über Böden der Trockentropen an der Universität Marburg. Von 2007 bis 2013 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Geographischen Institut der Universität Tübingen und 2016/2017 Koordinatorin des Geographiekongresses (DKG) in Tübingen. Arbeitet seit 2017 im Asylzentrum Tübingen.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.