Fledermauskästen im urbanen Raum

Abstracts

Vor dem Hintergrund des kontinuierlichen Rückgangs an potenziellen Quartieren von Fledermäusen in der Stadt, kommen Fledermauskästen als möglichen Ersatzquartieren eine immer größere Bedeutung zu. Inwiefern diese im urbanen Raum von Fledermäusen genutzt werden, ist jedoch nur wenig bekannt, da sich bisherige Studien überwiegend auf die Untersuchung von Fledermauskästen außerhalb von Städten fokussierten. Im Jahr 2019 wurden 174 Fledermauskästen untersucht, die seit 2015 in mehreren Bezirken Berlins angebracht wurden, um folgende Fragestellungen zu untersuchen: i) Wie viele der Kästen wurden von welchen Arten in diesem relativ kurzen Zeitraum angenommen, ii) welche Variablen auf lokaler und Landschaftsebene beeinflussen die Nutzung von Fledermauskästen. Im Zeitraum von Mai bis August 2019 wurden die Fledermauskästen zweimal auf Besatz geprüft. Zusätzlich wurden die Variablen auf lokaler (Beschattung, Kastenanzahl und Objekt, an das der Kasten montiert ist) und Landschaftsebene (Baumkronendichte, Versiegelungsgrad und Distanz zum nächsten Gewässer) erfasst. Insgesamt waren nach vier Jahren fast ein Viertel der kontrollierten Kästen (21,8 %) von Fledermäusen angenommen, was durch das Vorhandensein einer Art oder von Fledermauskot belegt wurde. Die am häufigsten nachgewiesene Art war die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus ) mit neun Individuen, Einzelnachweise gab es von Mückenfledermaus (P. pygmaeus ) und dem Kleinen Abendsegler (Nyctalus leisleri ). Eine erhöhte Baumkronendichte und das Vorkommen mehrerer Fledermauskästen in der nahen Umgebung hatten einen positiven Einfluss auf die Besatzwahrscheinlichkeit. Kästen, die an Gebäudefassaden oder Stangen angebracht waren, wurden darüber hinaus eher angenommen als an Bäumen montierte Kästen.

Bat boxes in urban areas – Influence on occupancy rate by tree canopy density and other site properties

Given the continuous decline of potential bat roosts in urban areas, bat boxes are becoming more and more important as a possible replacement for this loss. However, little is known about the extent to which these boxes are used by bats in urban areas, since previous studies on bat boxes have been focused predominantly outside cities. In the present study, 174 bat boxes that were installed in several districts of Berlin in 2015 were investigated in 2019 to gain a deeper understanding of i) how many of the boxes were adopted by which bat species in this relatively short period of time, and ii) which variables at local and landscape level affect the use of bat boxes. During the period from May to August 2019, bat boxes were checked twice for occupancy. In addition, variables at the local (shading, number of boxes, and object to which the box is mounted) and landscape level (tree density, degree of sealing, and distance to nearest water body) were recorded. Overall, after four years, nearly a quarter of the boxes inspected (21.8%) were occupied by bats, identified by the presence of a species or bat guano. The most frequently detected species was common pipistrelle (Pipistrellus pipistrellus), with nine individuals, as well as single records of soprano pipistrelle (P. pygmaeus) and lesser noctule (Nyctalus leisleri). Increased tree density and the presence of multiple bat boxes in the near vicinity had a positive effect on occupancy probability. Boxes mounted on building facades or poles were more likely to be accepted than boxes mounted on trees or balconies.

- Veröffentlicht am

Von Frederic Sorbe, Sascha Buchholz und Tanja M. Straka

Eingereicht am 06. 04. 2021, angenommen am 13. 06. 2021

1 Einleitung

Bis 2030 wird sich die globale Landbedeckung urbaner Räume um voraussichtlich 1,2 Mio. km² ausdehnen, das entspricht einer Verdreifachung der Fläche innerhalb von 30 Jahren (Seto et al. 2012). Mit der Urbanisierung von Fläche gehen eine Vielzahl weiterer Prozesse einher, wie eine veränderte Hydrologie (Grimm et al. 2008), erhöhter urbaner Lärm (Slabbekoorn & Ripmeester 2008) und künstliches Licht (Kyba et al. 2015). Obwohl einzelne, meist opportunistische Spezies von diesen Veränderungen profitieren können, sind die Auswirkungen auf eine Mehrzahl der Arten und die Biodiversität in ihrer Gesamtheit negativ (Riley et al. 2005, McKinney 2008, Newbold et al. 2018). Auch die meisten Fledermausarten, die insgesamt artenreichste Säugetiergruppe, sind von der anhaltenden Urbanisierung und dem damit verbundenen Lebensraumverlust stark bedroht (Frick et al. 2020, Mickleburgh et al. 2002). Weltweit sind 1.420 Fledermausarten nachgewiesen (Simmons & Cirranello 2020), wovon laut der IUCN nur 20 % stabile oder ansteigende Populationen haben. Für die restlichen Fledermausarten liegen entweder nicht genügend Daten vor, um ihren Status einzuschätzen, oder sie werden laut IUCN als gefährdet (16 %) eingestuft.

Neben dem kontinuierlichen Verlust des natürlichen Lebensraums gehen aber auch zunehmend potenzielle Quartiere in Siedlungsgebieten und Städten verloren (Simon et al. 2004, Voigt et al. 2016). Gebäudesanierungen in Verbindung mit den heute üblichen Bautechniken, etwa dem Einbau von Wärmedämmung, sowie Fällungen von Bäumen mit Hohlräumen reduzieren die Quartiersangebote für stadtbewohnende Fledermausarten weiter (Brinkmann et al. 2008, Gille 2005, Mehring & Chambers 2014), auch wenn in Teilräumen von Städten noch ein großer Bestand an Quartieren vorhanden sein kann. In Anbetracht des globalen Artensterbens ist es daher von großer Notwendigkeit, die urbane Flora und Fauna und ihre Lebensräume zu schützen und damit auch ihre positiven Auswirkungen auf unsere Umwelt zu sichern. Fledermäuse etwa haben einen großen Wert für die Bereitstellung von unterschiedlichen Ökosystemdienstleistungen, wie der Schädlingsbekämpfung oder insbesondere in den Tropen der Bestäubung (Kunz et al. 2011, Puig-Montserrat et al. 2015).

Eine weit verbreitete Möglichkeit zur Kompensation der Quartiersverluste ist die Bereitstellung von künstlichen Quartieren (Rueegger 2016). Die Idee, künstliche Quartiere zum Schutz von Fledermäusen einzusetzen, gibt es schon seit über einem Jahrhundert (Haensel & Näfe 1982, Meschede & Heller 2002). Seitdem wurden zahlreiche Untersuchungen durchgeführt, um Fledermauskästen sowie ihren Standort immer besser auf die Bedürfnisse von Fledermäusen abzustimmen und somit die Belegrate und Effektivität der Kästen zu erhöhen (Baranauskas 2010, Flaquer et al. 2006, Klys & Hebda 2009, Zahn & Hammer 2016). Faktoren wie die Innentemperatur (Flaquer et al. 2006, Kerth et al. 2001, Wieser et al. 2018), der Kasten-Typ (Mering & Chambers 2012) oder die umgebene Landschaft (López-Baucells et al. 2017) können Einfluss auf die Belegrate eines Quartiers ausüben. Jedoch können die für den Erfolg eines Kastens relevanten Faktoren variieren (Kiser & Kiser 2004). Entscheidend ist außerdem, ob eine Fledermauspopulation in einem Revier Kästen bereits als Quartier nutzt. Einerseits suchen die Tiere dann nach kastenförmigen Strukturen (Zahn & Hammer 2016), andererseits wirken sich die Sozialrufe anderer Fledermäuse positiv auf die Suche nach neuen Quartieren aus (Ruczy ski et al. 2007). Die Erfolgsraten von Kästen können dementsprechend sehr abweichend ausfallen (Rueegger 2016).

Während der Fokus der meisten Studien auf der Untersuchung von Fledermauskästen in Wäldern oder im ruralen Raum liegt (Baranauskas 2010, Dodds & Bilston 2013, Hirschfelder 2019, White 2004, Zahn & Hammer 2016), sind Studien mit Stadtbezug derzeit noch die Ausnahme. Eine Studie von López-Baucells et al. (2017) ergab, dass Fledermauskästen im urbanen Raum tendenziell schlechter angenommen werden als Kästen in bewaldeten Gebieten. In Brisbane, Australien, wirkte sich die Anbringung von Kastengruppen und eine möglichst hohe Anzahl an Grünflächen in der Umgebung positiv auf den Kastenbesatz aus (Rhodes & Jones 2011). Allerdings gibt es wenig Wissen darüber, welche weiteren Faktoren, den Besatz von Fledermauskästen in Städten beeinflussen. Ziel dieser Studie war es daher, i) die Belegrate und damit auch die Effektivität von Fledermauskästen in einem relativ kurzen Zeitraum (vier Jahre) im urbanen Raum und ii) den Einfluss unterschiedlicher Standort- und Landschaftsvariablen auf diese Belegrate zu untersuchen. Dies ist ein wichtiger Schritt zum fortbestehenden Schutz urbaner Fledermäuse.

Berlin eignet sich als Untersuchungsraum hierfür ideal, da einerseits 18 der 25 in Deutschland vorkommenden Arten hier nachgewiesen wurden (BMU 2010). Andererseits ist das Stadtbild Berlins stark von Sanierungen und modernen Neubauten geprägt, gleichzeitig verfügt es aber noch über eine Vielzahl älterer Gebäude sowie Bauruinen, deren poröse oder abstehende Wandverkleidungen als potenzielle Fledermausquartiere dienen.

2 Methode

2.1 Untersuchungsgebiet

Durchgeführt wurde die Studie in Berlin (52°52 N und 13°41 E). Berlin hat eine Fläche von 892 km² auf der ungefähr 3,8 Mio. Menschen leben (Amt für Statistik 2017). Mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 13,1 °C gehört Berlin zu den wärmsten Städten Deutschlands. Durch den großen Anteil an Grünflächen schwanken die Temperaturen innerhalb der Stadt jedoch deutlich. Einschließlich Gewässer und Straßenland (Straßen, Plätze, Wege) ist Berlin zu 33,9 % versiegelt (SenStadtWohn 2017). Die untersuchten Fledermauskästen, die seit 2015 angebracht wurden, waren mit Ausnahme eines Bezirks (Charlottenburg-Wilmersdorf) auf alle Bezirke Berlins verteilt, jedoch mit einer unterschiedlichen Dichte (Abb. 1). Die Standorte der Fledermauskästen sind sehr divers und reichten von privaten Grundstücken über Friedhöfe bis zu Kindergärten. Kästen, die in Forstgebieten innerhalb der Stadtgrenzen gelegen sind, wurden jedoch nicht untersucht, da bereits vielzählige Studien die Wirksamkeit von Fledermauskästen im Wald untersucht haben (Agnelli et al. 2011, Baranauskas 2007, Chytil 2014, Klys & Hebda 2009, López-Baucells et al. 2017).

2.2 Kastenkontrollen

Insgesamt wurden 174 Fledermauskästen aus Holzbeton, unterteilt in 172 Flach- und sechs Raumkästen, auf Besatz kontrolliert. Die Kontrolle der Kästen erfolgte tagsüber. Alle Kästen wurden zweimal kontrolliert. Der erste Kontrollgang erfolgte im Zeitraum von Ende Mai bis Mitte Juli 2019 zur Ermittlung von Wochenstuben, der zweite zur Ermittlung von Paarungsquartieren von Ende Juli bis Anfang September desselben Jahres. War ein Flachkasten durch eine Fledermaus besetzt, wurde ein Netz unter die Einflugschneise gespannt und die Tiere wurden zum Verlassen des Kastens bewegt, um die Art zu bestimmen.

2.3 Erhebung der Standort- und Landschaftsvariablen

Untersucht wurde der Einfluss von jeweils drei Standort- und Landschaftsvariablen auf die Besatzwahrscheinlichkeit eines Kastens. Als Standortvariablen wurden die Beschattung, die Anzahl weiterer Fledermauskästen innerhalb eines 100m-Radius um das Objekt, an das der Kasten angebracht ist (fortan „Objekt“ genannt) betrachtet. Bei der Anzahl weiterer Fledermauskästen handelt es sich ausschließlich um Kästen dieser Studie (das heißt die 174 untersuchten Fledermauskästen). Die Bestimmung der Beschattung (vier Kategorien: sehr wenig beschattet: 0–25 % Beschattung; wenig: 26–50 %; stark: 51–75 %; sehr stark: 76–100 %) von Kästen an Gebäuden wurde geschätzt. Bei an Bäumen angebrachten Kästen erfolgte die Bestimmung durch das Abschätzen der Kronendichte. Das Objekt wurde unterteilt in Baum, Gebäudefassade und Stange (etwa ehemalige Fahnenstange oder Laternenmast). Als Landschaftsvariablen wurden die Baumkronendichte, der Versiegelungsgrad und die Distanz zum nächsten Gewässer gewählt. Der Anteil der Baumkronendichte (Copernicus Programme 2017) und der Versiegelungsgrad (Fis-Broker 2017 a) wurden in einem Radius von 500 m und 2.000 m um jeden Kasten mittelsQGIS 3.8.2 (QGIS Development Team 2019) berechnet. Als Gewässer zählten sowohl Fließ- als auch Standgewässer (Fis-Broker 2017 b).

2.4 Statistische Auswertungen

Die statistische Auswertung erfolgte inR 3.6.1 (R Core Team 2019). Um zu überprüfen, wie stark die aufgenommenen Prädiktorvariablen den Besatz der Kästen beeinflussen, wurden GLMs mit einer Binomialverteilung genutzt. Die Antwortvariablen wurden durch den Kastenbesatz (Präsenz-Absenz-Beobachtung) dargestellt. Ein Kasten wurde auch dann als besetzt gewertet, wenn nur ein indirekter Nachweis (Kot- oder Urinspuren) vorhanden war. Hierbei war allerdings keine Zuordnung der Art möglich. Die Prädiktorenvariablen wurden durch die Standort- (Beschattung, Kastenanzahl und Objekt) und die Landschaftsvariablen (Baumkronendichte und Versiegelungsgrad jeweils in 500m- und 2.000m-Radius und Distanz zum nächsten Gewässer) abgebildet. Um Multikollinearität auszuschließen, wurde mit dem Pearsons Korrelationskoeffizientr der Zusammenhang zwischen den Prädiktoren-Variablen untersucht. Aufgrund der hohen Korrelation zwischen Versiegelungsgrad und Baumkronendichte (r > 0,7, Pearson) wurde der Versiegelungsgrad in den folgenden Auswertungen nicht weiter berücksichtigt und nur die Baumkronendichte in das korrigierte GLM integriert. Basierend auf dem korrigierten Akaike-Informationskriterium (AICc) (Akaike 1974, Burnham & Anderson 2002) wurde anschließend ermittelt, dass die Baumkronendichte in einem Radius von 500 m einen größeren Einfluss auf den Besatz ausübt als bei einem Radius von 2.000 m. Für die Variable Objekt wurde der Wert „Baum“ als Referenzfaktor eingesetzt. Zuletzt wurde daher ein GLM mit den verbleibenden Prädiktorenvariablen Beschattung, Kastenanzahl, Objekt, Baumkronendichte in 500m-Radius und -Distanz zum nächsten Gewässer erstellt.

3 Ergebnisse

3.1 Belegrate und Artvorkommen

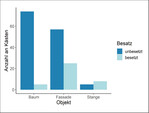

Insgesamt waren 38 von 174 untersuchten Kästen besetzt (21,8 % Besatzrate). In 10,9 % der 174 Kästen (n = 19) waren direkt Fledermäuse anwesend, während in den übrigen 10,9 % das Vorkommen von Fledermäusen nur durch ihre Spuren (zum Beispiel Kot) festgestellt wurde. Die Besatzrate von 21,8 % ist jedoch nur ein Mindestwert, da fast ausschließlich Flachkästen untersucht wurden. Bei diesen besteht die Problematik, dass der Kot nach unten ausfällt und nur bemerkt wird, falls dieser an den Wänden haften bleibt oder unter dem Kasten noch sichtbar ist (Liegl 2005). In den 19 direkt besetzten Kästen befanden sich insgesamt 26 Fledermäuse. Davon wurden neun Tiere alsP. pipistrellus und jeweils ein Tier alsP. pygmaeus undN. leisleri bestimmt. 15 Tiere konnten nicht auf Artniveau bestimmt werden, da sie vorzeitig entflogen sind. Die entflogenen Tiere waren nur für kurze Zeit sichtbar, konnten aber dennoch gezählt werden. Größe, Fellfärbung und Gesichtsstrukturen deuteten darauf hin, dass es sich bei allen 15 Tieren um einePipistrellus -Art handelte, weshalb diese folglich unterPipistrellus spec. zusammengefasst wurden. In vier der 19 Kästen, in denen ein direkter Fledermausnachweis gelang, war mehr als ein Tier anwesend (dreimal zwei Tiere, einmal drei Tiere). In den übrigen besetzten Kästen befanden sich nur Einzeltiere. Die Bildung einer Wochenstube konnte nicht nachgewiesen werden.

3.2 Variablen auf Landschafts- und lokaler Ebene

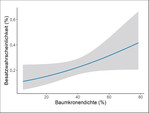

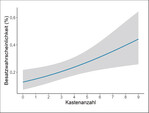

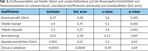

Die Standortvariablen Kastenanzahl und Objekt sowie die Landschaftsvariable Baumkronendichte in einem Radius von 500 m zeigten einen signifikanten Einfluss auf die Besatzwahrscheinlichkeit eines Kastens (Abb. 2, 3, 4). Die Kastenanzahl hat einen stark positiven Einfluss auf die Besatzwahrscheinlichkeit eines Kastens und auch die Baumkronendichte wirkt sich positiv auf die Annahme der untersuchten Fledermauskästen aus (Tab. 1). Ab einer Kastenanzahl von acht Stück oder einer Baumkronendichte von circa 60 % ist dieser Zusammenhang jedoch unsicher, was mit der geringen Stichprobe zusammenhängen könnte. Zu erkennen ist dies an den großen Konfidenzintervallen (Abb. 3, 4). An Fassaden oder an Stangen angebrachte Kästen zeigten einen signifikant positiven Effekt auf die Besatzwahrscheinlichkeit, an Bäumen angebrachte Kästen hingegen hatten keinen signifikanten Effekt auf die Besatzwahrscheinlichkeit und auch die Beschattung eines Kastens sowie die Distanz zum nächsten Gewässer wiesen keinen signifikanten Effekt auf die Besatzwahrscheinlichkeit der Kästen auf (Tab. 1).

4 Diskussion

Das Anbringen von Fledermauskästen ist eine weit verbreitete Maßnahme, um das Quartierangebot für Fledermäuse im urbanen Raum zu erweitern (Rueegger 2016). Trotzdem lag der Fokus bei Untersuchungen zur Effektivität von Fledermauskästen bisher überwiegend auf Gebieten außerhalb von Städten. Diese Studie liefert daher wichtige Erkenntnisse zu Einflussfaktoren, die sich positiv auf die Besatzwahrscheinlichkeit von Fledermauskästen im urbanen Raum auswirken.

4.1 Belegrate und Artvorkommen

Von den 174 untersuchten Kästen wurde etwa jeder fünfte Kasten angenommen (21,8 %). Belegraten anderer Autoren reichen von 0 % (Dietz & Simon 2005) bis zu 100 % (Kelm et al. 2008). Einen Durchschnittswert gibt es nicht. Verglichen mit anderen Studien ist die Belegrate unserer Kästen aber als gering einzustufen. In den Vergleichsstudien wurden beispielsweise 40 % (Agnelli et al. 2011), 52 % (Mering & Chambers 2012) oder 70,8 % (Flaquer et al. 2006) nachgewiesen. Eine mögliche Ursache der geringeren Belegrate könnte sein, dass ausreichend alternative Quartiere zur Verfügung stehen (Kasprzyk & Ruczynski 2001) oder die Anzahl der in der Stadt vorkommenden Fledermäuse geringer ist als in außerstädtischen Gebieten. Dagegen spricht allerdings die meist schnelle Annahme der Kästen. So wurden 89,5 % der angenommenen Kästen dieser Studie innerhalb der ersten 24 Monate besetzt. Auch in anderen Studien (Benzal 1990, Klys & Hebda 2009) wurde ein Großteil der angenommenen Fledermauskästen bereits innerhalb der ersten Monate nach Ausbringung besetzt. Diese Studien schlussfolgern, dass die schnelle Annahme der Kästen mit der Abwesenheit natürlicher Quartiere im Untersuchungsgebiet zusammenhängt. Entscheidend ist aber auch, ob die jeweilige Fledermauspopulation Kästen bereits als Quartiere angenommen hat. Dies fördert einen schnellen Besatz der Kästen, weil Fledermäuse durch die Sozialrufe der Artgenossen angezogen werden (Ruczynski et al. 2007). Neben den genannten Punkten sind aber auch die im folgenden Teil diskutierten Standort- und Landschaftsfaktoren eines Kastens maßgeblich für dessen Erfolg. Je besser man die artspezifischen Anforderungen versteht und Bedürfnisse erfüllt, desto höher die Besatzwahrscheinlichkeit eines künstlichen Quartiers (Tuttle 1993). Außerdem gibt es Indizien dafür, dass Fledermauskästen im urbanen Raum tendenziell schlechter angenommen werden als außerhalb (López-Baucells et al. 2017). Dies verschärft den Druck für eine möglichst optimale Standortwahl der Kästen weiter.

4.2 Variablen auf Landschaftsebene

Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Baumkronendichte in urbanen Gebieten einen positiven Effekt auf die Belegrate eines Kastens ausübt. Kästen mit einer hohen Baumkronendichte in einem Radius von 500 m wurden signifikant öfter besetzt als Kästen in einer Umgebung mit einer geringen Baumkronendichte, und zwar überwiegend durch Fledermäuse der ArtP. pipistrellus beziehungsweise der GattungPipistrellus spec. Bisherige Studien, die die Wirkung der Baumkronendichte auf die Belegrate von künstlichen Quartieren untersucht haben, wurden fast ausschließlich in Wäldern durchgeführt und konnten entweder keinen oder aber einen negativen Einfluss dieser auf die Besatzwahrscheinlichkeit eines Kastens nachweisen ( Brigham et al. 1997, Dillingham et al. 2003, Kalcounis Rüppell et al. 2005, Laki & Baker 2003, White 2004). Die Baumkronendichte scheint in urbanen Gebieten jedoch gewisse Vorteile zu bieten. Jenkins et al. (1998) konnten fürP. pipistrellus ähnliche Ergebnisse erzielen und begründen dies mit dem verminderten Risiko, von potenziellen Fressfeinden entdeckt zu werden (Fenton et al. 1994, Gillette & Kimbrough 1970). Durch den besseren Schutz können die Fledermäuse ihr Quartier früher verlassen und es auch zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufsuchen. Dadurch können Beuteinsekten nicht nur länger, sondern auch kurz vor der Abenddämmerung, dem Zeitpunkt ihres höchsten Vorkommens, gejagt werden (Rydell et al. 1996, Speakman 1995). Auch die Auswirkungen, die künstliches Licht in der Nacht auf Fledermäuse hat, wird durch die Baumkronendichte beeinflusst (Straka et al. 2019). Dichter Baumbewuchs schwächt die negative Wirkung von Straßenlaternen ohne UV-Licht für freiraumsuchende Fledermausarten ab. Auch wennP. pipistrellus zu den weniger lichtscheuen Arten zählt, ist denkbar, dass diese Arten auch von der dämpfenden Wirkung dichter Baumbestände auf Licht profitieren (Straka et al. 2019). Interessanterweise hatte die Distanz zum nächsten Gewässer keinen signifikanten Einfluss auf die Belegrate eines Kastens, trotz der Relevanz von Gewässern für Fledermäuse in Städten (Straka et al. 2020). Ein Grund dafür könnte die generell hohe Dichte an Gewässern und an alternativen Jagdhabitaten im Untersuchungsraum sein (Wendorf 2004).

4.3 Variablen auf lokaler Ebene

An Stangen oder Gebäudefassaden montierte Fledermauskästen wurden häufiger angenommen als solche, die an Bäumen angebracht waren. Solche Präferenzen lassen sich dadurch erklären, dass Kästen an Bäumen durch das Blätter- oder Nadeldach oftmals weniger Sonneneinstrahlung erfahren und sich dadurch weniger erwärmen, was sich negativ auf den Besatz durch Fledermäuse auswirken kann (Flaquer et al. 2006, Tuttle 2013). Weiterhin sind Kästen an Fassaden und Stangen für Fledermäuse auch besser auffindbar (Flaquer et al. 2006, Ruczynski et al. 2011, Tuttle 2013). Außerdem wäre denkbar, dass Fassadenquartiere leichter auffindbar sind, da sie lineare Elemente (Gebäude) begleiten (Limpens & Kapteyn 1991) und sich Fledermäuse an solchen Strukturen orientieren (Altringham 2011, Jenkins et al. 1998). Interessanterweise konnten Chambers et al. (2002) mit Kästen, die die natürliche Baumhöhlen nachahmen, erreichen, dass 17 von 20 Kästen besetzt wurden. Es wäre daher auch denkbar, dass Kästen an Fassaden eher angenommen werden, da sie den natürlichen Quartieren wie Rissen oder Spalten stärker ähneln als Kästen an Bäumen den Baumhöhlen.

Die Anzahl von weiteren Fledermauskästen in näherer Umgebung hatte einen positiven Einfluss auf den Besatz von Fledermäusen. Die Wirkung machte sich ab einer Kastenzahl von vier Kästen in einem Radius von 100 m bemerkbar. Ab einer Kastenzahl von acht wird dieser Zusammenhang jedoch unsicher. Bisweilen wechseln Fledermäuse im Tagesverlauf ihr Quartier, weshalb eine hohe Anzahl an Ersatzquartieren in der Nähe vorteilhaft ist (Gebhardt 1997, Laufens 1972, Lewis 1995). Über die jeweiligen Ursachen für dieses Verhalten wurden unterschiedliche Vermutungen angestellt: Die Quartierswechsel bieten die Möglichkeit für soziale Interaktionen (Kerth & König 1999), die Tiere können einem zunehmenden Ektoparasitenbefall (Laufens 1972) oder Störungen durch weitere Nistkastennutzer (zum Beispiel Vögel) ausweichen (Schlapp 1990). Das am häufigsten aufgeführte Argument sind jedoch die unterschiedlichen mikroklimatischen Anforderungen der Fledermäuse (Boye & Dietz 2005, Nagel & Nagel 1988, Schmidt 1990, Schwarting 1990). In unserer Studie konnte kein Einfluss der Beschattung auf die Besatzwahrscheinlichkeit festgestellt werden. Dennoch bieten viele Kästen, die in unterschiedlichen Expositionen mit unterschiedlichen Beschattungsgraden angebracht werden, auch unterschiedliche Temperaturbedingungen. Es kommt nicht darauf an, dass alle Kästen möglichst stark besonnt werden, sondern darauf, dass eine möglichst große Bandbreite an Kästen mit divergenter Besonnung besteht (Rueegger 2016). Anzumerken ist, dass verschiedene Fledermausarten unterschiedliche Kastentypen bevorzugen (Haensel & Näfe 1982, Rueegger 2016) und auch die Hangdauer einen Einfluss auf die Annahme von Kästen hat (Zahn & Hammer 2016). Allerdings wurde dies in unserem Datensatz nicht nachgewiesen. In den statistischen Analysen hatte der Kastentyp keinen Einfluss auf den Besatz, weshalb Kastentypen in unserer Studie nicht weiter berücksichtigt wurden. Weiterhin hingen die Kästen nur zwischen eins bis vier Jahren (ein Großteil der Kästen nur eins bis zwei Jahre), wodurch vermutlich eine zu geringe Varianz im Datensatz gegeben war, um einen signifikanten Effekt zu erzielen.

5 Schlussfolgerung

Künstliche Ersatzquartiere sind eine bewährte Maßnahme und können bei richtiger Anbringung dem Verlust an Fledermauslebensräumen entgegenwirken. Studien zur Wirksamkeit dieses Vorgehens wurden bisher überwiegend im unbesiedelten Raum durchgeführt, während Erkenntnisse für Städte weitgehend fehlen. Diese Kenntnislücke zu füllen, ist vor allem in Zeiten zunehmender Urbanisierung und der Erkenntnis, dass Städte zunehmend zu Lebensräumen für Wildtiere werden, von großer artenschutzpraktischer Bedeutung. Unsere Ergebnisse zeigen, dass sich die Ansprüche von Fledermäusen an ihre Ersatzquartiere in der Stadt von jenen in bewaldeten Gebieten unterscheiden können. So hat die Baumkronendichte in Städten einen positiven Einfluss aufPipistrellus -Arten. Für die Praxis bedeutet dies:

- Fledermauskästen sind möglichst in der Nähe von Baumbeständen anzubringen, die als Schutz vor Licht, Wind oder Prädatoren sowie als Leitlinien dienen können.

- Weiterhin sollten an einem Standort immer mehrere Kästen (vier bis acht) aufgehängt werden.

- Fledermäuse der GattungPipistrellus nehmen künstliche Quartiere schneller an, wenn diese an Gebäudefassaden oder Stangen montiert werden.

- Zur Bildung von Wochenstuben im urbanen Raum scheinen sich Fledermauskästen in den ersten Jahren nach ihrer Anbringung kaum zu eignen, wie unsere Studie zeigt.

Um Artenschutzmaßnahmen langfristig möglichst effektiv zu planen und umzusetzen, braucht es weitere Untersuchungen zur Annahme von Fledermauskästen in Städten, da sowohl Landschafts- als auch Standortvariablen hier andere Effekte als in ruralen Lebensräumen haben können. Langfristige Kastenkontrollen über bis zu zehn Jahren sind hierbei unerlässlich, genau wie die Analyse artspezifischer Präferenzen, die sich entlang von Stadt-Land-Gradienten verändern können. Wenn wir in Zukunft die Anforderungen von Fledermäusen an ihre natürlichen und künstlichen Quartiere besser verstehen, können wir vorhandene Mittel im Fledermausschutz gezielter einsetzen und dem Verlust von Quartieren effizienter entgegenwirken. Folglich würden Städte weiterhin als wichtiger Lebensraum vieler Fledermausarten bestehen bleiben und die Bewohner der urbanen Räume langfristig von den positiven Auswirkungen der Fledermäuse profitieren.

Dank

Wir bedanken uns bei der Stiftung Naturschutz Berlin und insbesondere bei Susanne Bengtsch und Manfred Keller für die Unterstützung bei den Kastenkontrollen und weiterer Datenerfassung sowie bei der konzeptionellen Gestaltung der Studie.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter Webcode NuL2231 zur Verfügung.

Fazit für die Praxis

- Die Ansprüche von Fledermäusen an ihre Ersatzquartiere im städtischen Raum unterscheiden sich von jenen in bewaldeten Gebieten.

- Fledermauskästen in der Stadt sind möglichst in der Nähe von Baumbeständen anzubringen, die als Schutz vor Licht, Wind oder Prädatoren und auch als Leitlinien dienen können.

- An einem städtischen Standort sollten zudem immer mehrere Kästen (vier bis acht) aufgehängt werden, da dies die Belegrate positiv beeinflusst.

- Kästen können hier vornehmlich, aber nicht ausschließlich, an Gebäudefassaden oder Stangen montiert werden.

Kontakt

Frederic Sorbe ist derzeit Student an der Technischen Universität Berlin im Masterstudiengang Ökologie und Umweltplanung. Seine Bachelorarbeit schrieb er ebenfalls an der TU Berlin am Institut für Ökologie über die Effektivität von Fledermauskästen im urbanen Raum. Weitere Interessensgebiete sind die Geoinformatik und Biodiversitätsforschung.

> f.sorbe@campus.tu-berlin.de

Prof. Dr. Sascha Buchholz leitet die Arbeitsgruppe Tierökologie am Institut für Landschaftsökologie der Universität Münster und beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, wie verschiedene Aspekte des globalen Wandels auf die Biodiversität wirken. Schwerpunkte seiner Arbeit sind zudem die Stadt- und Invasionsökologie und der angewandte Artenschutz.

> saschabuchholz@uni-muenster.de

Dr Tanja M. Straka ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Ökologie an der Technischen Universität Berlin. Neben den diversen Einflüssen anthropogener Stressoren auf Fledermäuse im urbanen Raum forscht sie im Bereich Mensch-Tier-Natur-Beziehungen in Städten.

> tanja.straka@tu-berlin.de

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.