Naturschutzgebiet schlägt Golfplatz

Abstracts

Die ökologischen Auswirkungen, die Golfplätze auf ihren Naturraum haben, variieren je nach Ausgangs- und Pflegezustand der Grünflächen. Aktuell ist die Datenbasis zur tatsächlichen floristischen oder faunistischen Wertigkeit solcher Sportanlagen jedoch relativ gering.

Zum Vergleich der Tagfalterbestände wurde sowohl auf dem Gelände des Golfclubs Rheinhessen Hofgut Wißberg (Rheinland-Pfalz), als auch in dem umgebenden Naturschutzgebiet „Wißberg“, die Linien-Transektkartierung angewandt. Beide Teilgebiete wurden anhand von Einzeltransekten mit einer Gesamtlänge von jeweils 800 m untersucht.

Das Naturschutzgebiet wies eine um ca. ein Drittel höhere Anzahl an Tagfalterarten auf, insbesondere kamen mehr gefährdete, stark gefährdete und vom Aussterben bedrohte Arten vor. Die Siedlungs- und Artendichten der Tagfalter waren im Naturschutzgebiet signifikant höher als auf dem Gelände des Golfplatzes.

Die höhere naturschutzfachliche Bedeutung des Naturschutzgebietes konnte zum Großteil durch die vielfältigere Pflege erklärt werden, allerdings bot das Naturschutzgebiet durch seine steilere und teilweise südexponierte Lage auch bessere Ausgangsbedingungen für xerothermophile Arten.

Zur ökologischen Aufwertung des Golfplatzgeländes wurden zahlreiche Handlungsempfehlungen erarbeitet, wie die Entwicklung von Saumbereichen und die Implementierung eines räumlich und zeitlich differenzierten Mahdregimes.

Nature reserve beats golf course – comparison of the butterflies of a golf course with the surrounding nature reserve

The ecological effects of golf courses on the natural environment vary depending on the initial and maintenance condition of the grassland areas. Recently, there has been a lack of scientific data about the true floristic or faunistic value of such sports facilities.

Butterfly populations were monitored using transect mapping on the golf course at Rheinhessen golf club and the surrounding “Wißberg” nature reserve. Both areas were studied with the same sample size in order to be comparable (800 m transect each).

The nature reserve hosts a one third higher number of butterfly species, and in particular more endangered species were found. The population and species densities of butterflies in the nature reserve were significantly higher compared to the golf course.

The higher conservation value of the nature reserve is principally explained by the more diversely cultivated area, but the nature reserve also offered better habitat conditions for xerothermophilous species due to the steeper and partly south-facing hillside.

Several recommendations for habitat management measures were suggested in order to enhance the ecological value of the golf course, such as the development of edge habitats and the implementation of a time and space differentiated mosaic mowing system.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Golfplätze sind in der Regel vielfältig strukturierte Sportstätten. Jede Spielbahn besteht aus einem Abschlag, dem Fairway (zu überspielender Bereich) und einem Grün (Zielbereich). Diese Flächen werden regelmäßig kurz gemäht. Auf einigen Bahnen gibt es darüber hinaus zu überspielende Hindernisse, zum Beispiel Wassergräben, Teiche, Bunker (mit Sand gefüllte Gruben) und Roughs (extensive Mähwiesen). Die Mehrzahl dieser überspielten Flächen ist naturnah gestaltet und wird ein- bis maximal zweimal im Jahr gepflegt. Zwischen den Spielbahnen liegt das Rough, das als Sicherheitspuffer und als Rückzugsraum für Pflanzen und Tiere dient. Dieser Bereich wird ebenfalls ein- bis maximal zweimal jährlich gemäht oder gemulcht und enthält häufig Hecken, Feldgehölze und Baumgruppen.

Welche Auswirkungen die Anlage und der Betrieb eines solchen Golfplatzes auf den betroffenen Naturraum haben, kann sehr unterschiedlich sein. In ausgeräumten und überwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzten Gebieten kann sich die Anlage eines Golfplatzes aufgrund der neu geschaffenen naturnahen Lebensraumstrukturen und der zumindest teilweisen extensiven Pflege positiv auf die Artenvielfalt auswirken (Birrer&Graf2004,Grafet al. 2004). Diese Tatsache wird von Golfverbänden öffentlichkeitswirksam vermarktet (DGV 2016a, DGV 2016b,Pfeiffer2019). Es ist jedoch wahrscheinlich, dass der Bau in den meisten Landschaftstypen weitgehend negative Effekte auf die Artenvielfalt hat, da vorhandene Strukturen zerstört oder beeinträchtigt und neue, unter Umständen weniger wertvolle Bereiche geschaffen werden. Die Datenbasis zum tatsächlichen floristischen oder faunistischen Zustand solcher Sportanlagen ist relativ gering. Ebenso gibt es nur wenige Publikationen, die sich mit der zeitlichen Entwicklung von Tierbeständen auf Golfplätzen beschäftigen (Grafet al. 2004). Daher besteht weiterhin ein hoher Forschungsbedarf über deren tatsächliche ökologische Wertigkeit.

Um eine ausreichende Berücksichtigung des Naturschutzes zu gewährleisten, forderte der WWF die Drei-Drittel-Regel, wonach maximal ein Drittel des Golfplatzes als Spielfläche, maximal ein Drittel für Gestaltungspflanzungen und mindestens ein Drittel als großflächige ökologische Ausgleichsfläche genutzt werden sollen (Hulmann & Meier1993).Die ökologische Qualität eines bestehenden Golfplatzes hängt maßgeblich von der Pflege der Freiflächen ab (Birrer&Graf2004). Diese ist von Platz zu Platz unterschiedlich und kann sich individuell sowohl positiv als auch negativ auf den Naturraum auswirken. Nur durch eine angepasste Pflege kann das ökologische Potenzial eines Golfplatzes voll ausgeschöpft werden, daher empfehlenGrafet al. (2004), diese nicht allein dem Betreiber zu überlassen, sondern Naturschutzorganisationen und Behörden einzubinden. Darüber hinaus wären Erfolgskontrollen sowie deren Publikation sinnvoll, um den vorherrschenden Mangel an Daten zu beheben.

In der vorliegenden Arbeit wird die Bestandssituation von Tagfaltern auf dem Golfplatz sowie dem umgebenden Naturschutzgebiet des Wißbergs (Rheinland-Pfalz) untersucht. Dies ermöglicht einen direkten Vergleich der Artenvielfalt, des Arteninventars und der Siedlungs- und Artendichten beider Gebiete. Anhand dieses Vergleiches kann die faunistische Wertigkeit des Golfplatzes abgeschätzt werden.

Die behandelte Artengruppe ist ein wichtiger Bioindikator, der aufgrund der vielfältigen und artspezifischen Habitatansprüche repräsentativ für viele weitere Offenlandarten steht. Daher eignet er sich gut, um Vorschläge für eine optimierte Pflege der Freiflächen zu erarbeiten. Durch die Förderung dieser Artengruppe profitieren gleichzeitig insektenfressende Artengruppen, wie zum Beispiel Vögel, Fledermäuse und weitere Säugetiere.

2 Material und Methodik

2.1 Untersuchungsgebiet

Der Wißberg liegt innerhalb der Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms in Rheinland-Pfalz. Naturräumlich zählt das Untersuchungsgebiet (UG) zum Rheinhessischen Tafel- und Hügelland, das Teil des Oberrheintieflandes ist. Klimatisch zählt das UG mit einer Durchschnittstemperatur von 9,5 °C und Durchschnittsniederschlägen von 517,2 mm pro Jahr zu den wärmsten und relativ trockenen Regionen Deutschlands (DLR-RLP2020).

An den Hängen des Wißbergs treten regelmäßig Hangrutschungen auf. Diese Rutschungen sind typisch für die Plateauberge des Mainzer Beckens und werden durch deren geologische Verhältnisse verursacht (LGB-RLP2019).

Die dominierende Landnutzungsart an den Hängen des ca. 269 m hohen Wißbergs ist der Weinbau. Daneben sind insbesondere in der Umgebung des seit 1992 bestehenden und ca. 31 ha großen Naturschutzgebietes (NSG) „Wißberg“ traditionelle Nutzungsformen wie Streuobstwiesen, Magerrasen und von Schafen beweidetes Magergrünland vorzufinden. Gesäumt werden diese Flächen von niedrig- bis hochwüchsigen Gehölzen und Brachflächen. Auf dem Plateau des Wißbergs befinden sich seit 1990/91 ein ca. 73 ha großer Golfplatz sowie weitere Rebflächen (Abb. 1). Vor dem Bau des Golfplatzes wurden auf den Flächen Getreide, Zuckerrüben und Wein angebaut. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurde vermutlich auch Viehhaltung praktiziert (Stegmann, mdl. Mitt.). Die Flanken des Plateaus entwässern in den Wiesbach, einem der bedeutendsten Gewässer in Rheinhessen.

Aufgrund dieser Vielfalt an unterschiedlichen Nutzungen und Strukturen, insbesondere im Bereich des NSGs, hebt sich der Wißberg deutlich von seiner überwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzten Umgebung ab, siehe auchFolz(2019).

2.2 Erfassungsmethoden

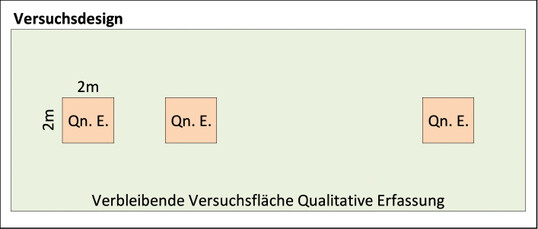

2.2.1 Linien-Transektkartierung

Zur Erfassung von Tagfaltern wurde die Methode der Linien-Transektkartierung angewandt. Die mittels GPS vermessenen Transekte führten jeweils über einheitliche Biotoptypen, die mithilfe der rheinland-pfälzischen Kartieranleitung bestimmt wurden (LökPlan GbR2018). Die Breite der Transekte lag einheitlich bei 5 m und die Höhe bei 2,5 m.

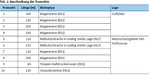

Um sicherzustellen, dass während allen Begehungen die gleichen Transekte begangen wurden, erfolgte die Orientierung an auffälligen Landschaftsmerkmalen wie Bäumen, Sträuchern, anstehendem Gestein, Wegen, etc. So konnten insgesamt zehn Transekte mit Längen zwischen 80 und 220 m bearbeitet werden. Zur besseren Vergleichbarkeit von Golfplatz und NSG wurde auf beiden Flächen insgesamt die gleiche Transektlänge (800 m) untersucht (Tab. 1). Die Lage der Transekte ist Abb. 2 zu entnehmen.

Die Transekte wurden vom Erstautor entsprechend den Empfehlungen vonLanget al. (2014) im Zeitraum vom 01.04. bis zum 23.07.2019 jeweils alle zwei Wochen insgesamt neun Mal in entgegengesetzter Reihenfolge begangen. Die Lufttemperatur lag dabei entsprechend den Vorgaben des Tagfalter Monitorings Deutschland über 13 °C und die Windgeschwindigkeit betrug maximal vier Beaufort, sieheKühnet al. (2014). Im Zeitraum von 09:30 bis 17:00 Uhr (MESZ) wurden durchschnittlich sechs Stunden lang möglichst alle Tagfalter in den Transekten bestimmt und gezählt. Die Bestimmung erfolgte mithilfe vonSetteleet al. (2015). Sofern eine eindeutige Bestimmung nicht bereits im Flug möglich war, wurden möglichst alle Tagfalter mithilfe eines Japannetzes (40 cm Durchmesser) behutsam gefangen, bestimmt und in der Regel anschließend wieder freigelassen. Zusätzlich wurden Belegfotos angefertigt. War eine Art im Freiland nicht eindeutig bestimmbar, mussten zum Zwecke einer Genitalpräparation Belegexemplare entnommen werden. Die Präparation und eindeutige Determination erfolgte mit Hilfe von Dr. Matthias Sanetra. Flog ein Falter zu schnell durch das Transekt, sodass kein Fang möglich war, erfolgte die Bestimmung mithilfe eines Fernglases. Sofern dies nicht möglich war, wurde das Individuum als unbestimmt notiert. Gezählt wurden alle Tagfalter, die sich vor dem Kartierer innerhalb des Transektes befanden. Während den Begehungen legte der Kartierer stets zehn Meter pro Minute zurück. Zur Orientierung ertönte jede Minute ein akustisches Signal über das Smartphone.

2.2.2 Reproduktionsnachweis

Während allen oben genannten Erfassungsterminen sowie am 12.04. und 23.05.2019 fanden gezielte Suchen nach Präimaginalstadien von Tagfaltern statt. Dazu wurden bekannte Wirtspflanzen in artspezifisch geeigneten Lebensräumen auf Besatz durch Eier und Raupen kontrolliert. Der Schwerpunkt lag dabei auf dem Segelfalter (RL 1). Die Bestimmung der Präimaginalstadien erfolgte mithilfe vonBellmann(2009),Lepiforume.V. (2019) sowieHermann(2007). Die Pflanzen wurden mithilfe vonSchmeil&Fitschen(2011) bestimmt.

Da insbesondere einige der zu der Familie der Bläulinge (Lycaenidae) zählenden Zipfelfalter im Winter besser nachweisbar sind als im Sommer, suchte der Autor am 26.01., 01.02. und 01.04.2019 nach den überwinternden Eiern dieser Arten. Zusätzlich wurde am 16.08.2019 nach frischen Eiern und leeren Eihüllen an Ulmen gesucht. Das Suchschema und die Vorgehensweise entsprachen jeweils den Empfehlungen vonHermann(2007).

3 Ergebnisse

3.1 Vergleich der Tagfalterbestände

Innerhalb des Untersuchungsgebiets konnten insgesamt 44 Tagfalterarten festgestellt werden (Tab. 2). NachSchmidtet al. (2013) sind davon zwei Arten vom Aussterben bedroht, vier Arten stark gefährdet, vier Arten gefährdet, acht Arten stehen auf der Vorwarnliste und bei zwei Arten ist eine Gefährdung anzunehmen. Zudem weist der anhand der Imagines nicht sicher unterscheidbare Colias-hylae/alfacariensis -Artenkomplex einen Gefährdungsstatus auf (Tab. 2).

Innerhalb des NSGs wurden insgesamt 43 Arten nachgewiesen, wobei von 10 Arten eine Bodenständigkeit belegt werden konnte. Auf dem Gelände des Golfplatzes wurden 32 Arten erfasst, wobei lediglich von 2 Arten die Bodenständigkeit nachgewiesen wurde. Zufällige Eiablagebeobachtungen gelangen hier im Gegensatz zum NSG nicht.

Bei dem Vergleich der Gefährdungskategorien der erfassten Tagfalter fällt auf, dass im NSG deutlich mehr gefährdete, stark gefährdete und vom Aussterben bedrohte Arten vorkamen als auf dem Golfplatz (Abb. 3).

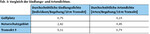

Bei Betrachtung der durchschnittlichen Siedlungsdichte ergab der Zweistichproben-t-Test unter Annahme unterschiedlicher Varianzen, dass in den Transekten im NSG signifikant mehr Individuen erfasst wurden als in den Transekten auf dem Golfplatz (Tab. 3). Auf dem Halbtrockenrasen (Transekt 9) konnten am 09.07.2019 bemerkenswerte 17,75 Falter pro 10 m Transekt gezählt werden.

Auch die durchschnittliche Artendichte war in den Transekten im NSG signifikant höher als in den Transekten auf dem Golfplatz (Tab. 3). Das Maximum wurde am 09.07.2019 mit rund 1,88 Arten pro 10 m Transekt ebenfalls im Transekt 9 festgestellt.

3.2 Betrachtung der nachgewiesenen Besonderheiten

Der Segelfalter ( Iphiclides podalirius ) reproduzierte sich in den wärmegeprägten südexponierten Bereichen des NSGs. Insgesamt wurden 16 Eier und 13 Raupen an 12 Sträuchern gefunden. Alle gezählten Präimaginalstadien befanden sich auf Felsenkirschen ( Prunus mahaleb ) in relativ geringer Höhe über anstehendem Gestein, Totholzhaufen oder offenen Bodenstellen. An Schlehe ( Prunus spinosa ) konnte trotz Suche in geeigneten Larvalhabitaten kein Fund verzeichnet werden.

Auf dem Gelände des Golfplatzes befanden sich keine geeigneten Larvalhabitate, daher ist davon auszugehen, dass dieses Teilgebiet ausschließlich zum Überflug und zur Nektaraufnahme genutzt wurde.

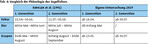

Die Phänologie des Segelfalters lag im Untersuchungsjahr im vergleichsweise frühen Bereich (Tab. 4).

Am 10.05.2019 wurden neben mehreren frisch abgelegten Eiern auch mehrere Tage alte, bräunlich gefärbte Eier gefunden. Die Eiablage des Segelfalters begann daher bereits Anfang Mai.

Im Umfeld der Hangrutschung wurden im Untersuchungsjahr trotz ausgeprägter Rohbodenbereiche nur wenige Felsenkirschen zur Eiablage genutzt. Der Großteil der Hangbereiche war stark verbuscht und wies daher kein zur Eiablage des Segelfalters geeignetes Mikroklima mehr auf (vgl.Flügel&Rademacher2018). Lediglich einzelne hochwüchsige Felsenkirschen unmittelbar über noch freiliegendem Gestein waren besetzt. Weiter östlich wurden in einem steil gelegenen, südexponierten Felsenkirschengebüsch regelmäßig Schneisen freigestellt. In den besonders steilen Hangbereichen sorgten durch Wildwechsel offen gehaltene Bodenstellen für ein geeignetes Larvalhabitat. Die unmittelbar an solchen Wildwechseln aufkommenden Felsenkirschen wurden daher vermehrt zur Eiablage genutzt. In einer solchen Schneise konnten mindestens fünf besetzte Felsenkirschen gezählt werden. Dabei gab es kleinere Äste, auf denen bis zu fünf Präimaginalstadien vorgefunden wurden (Abb. 4). Es handelte sich folglich um ein bedeutsames Reproduktionshabitat des Segelfalters.

Anfang Juni wurde das Gebiet von Schafen in Koppelhaltung intensiv beweidet, was zu einem vollständigen Verlust der jungen Raupen in diesem Bereich führte (Abb. 5).

Der Kronwicken-Bläuling ( Plebejus argyrognomon ) besiedelte sowohl das NSG als auch einzelne Bereiche des Golfplatzes. Die Saumart scheint insbesondere im nord-westlichen und westlichen Bereich des UGs sowie auf der nordöstlichen Fläche des Golfplatzes bodenständig zu sein. Auf diesen relativ großen und zusammenhängenden Flächen konnten sowohl Männchen als auch Weibchen der ersten und zweiten Generation beobachtet werden. Die erste Generation des Kronwicken-Bläulings flog vom 29.05. bis zum 09.07.2019, die zweite Generation wurde ab dem 23.07. bis zum Untersuchungsende am 16.08.2019 beobachtet.

Vom Himmelblauen Bläuling ( Polyommatus bellargus ) konnte nur einmalig ein Männchen der ersten Generation im NSG beobachtet werden.

Der Kleine Schlehen-Zipfelfalter ( Satyrium acaciae ) konnte an den süd-, südwest- und westexponierten Schlehenbeständen innerhalb des NSGs nachgewiesen werden. Dabei gelangen sowohl Funde von Eiern als auch von Imagines. Erste Falter flogen ab 13.06.2019 und die höchste Falterdichte dieser Art wurde bei der Begehung vom 25.06.2019 festgestellt. Dabei konnten in den Transekten 7, 8 und 9 auf 350 m insgesamt 16 an Tanacetum corymbosum und Achillea millefolium saugende Imagines gezählt werden. Das Transekt 7 wies mit einer Anzahl von neun Faltern auf 120 m die höchste Dichte auf.

Vom Ulmen-Zipfelfalter ( Satyrium w-album ) wurden am 16.08.2019 ein frisches Ei und zwei leere Eihüllen erfasst. Damit konnte die Bodenständigkeit sowohl für das NSG als auch für das Gelände des Golfplatzes nachgewiesen werden.

Der in rohbodenreichen Habitaten vorkommende Mehrbrütige Würfel-Dickkopf ( Pyrgus armoricanus ) konnte in der ersten und zweiten Generation im NSG beobachtet werden (Transekt 10). Im festgestellten Habitat kam er neben der Saumart Kronwicken-Bläuling vor.

4 Diskussion

4.1 Naturschutzfachlicher Vergleich NSG – Golfplatz

Auf dem Wißberg konnte mit insgesamt 44 Tagfalterarten eine relativ hohe Artenvielfalt festgestellt werden. NachSchmidtet al. (2013) wurden in ganz Rheinland-Pfalz bisher 130 Arten nachgewiesen. Dabei wies das NSG mit 43 Arten eine deutlich höhere naturschutzfachliche Bedeutung auf als das Gelände des Golfplatzes, auf dem bei vergleichbarem Erfassungsaufwand insgesamt 32 Arten erfasst wurden. Damit wurden im NSG gut 34 % mehr Arten festgestellt als auf dem Golfplatz. Die Tatsache, dass im NSG mehrere Arten bei der Eiablage beobachtet werden konnten, während auf dem Golfplatz keine solche Beobachtung gelang, legt den Schluss nahe, dass das NSG für viele Arten bessere Reproduktionsbedingungen bot. Aufgrund fehlender Habitateignung ist davon auszugehen, dass das Gelände des Golfplatzes von einigen im NSG bodenständigen Arten, wie beispielsweise dem Segelfalter, lediglich zum Überflug genutzt wurde. Ohne das umliegende NSG wäre die Artenvielfalt auf dem Golfplatz daher deutlich geringer.

Das Arteninventar umfasste im NSG eine größere Anzahl gefährdeter, stark gefährdeter und vom Aussterben bedrohter Arten als auf dem Gelände des Golfplatzes. Die Arten dieser Gefährdungskategorien waren hauptsächlich im NSG und nur ausnahmsweise auf dem Gelände des Golfplatzes bodenständig.

Auch die bei den Transektbegehungen festgestellte signifikant höhere Siedlungs- und Artendichte im NSG unterstreicht dessen besondere Bedeutung gegenüber dem Golfplatz. Wegen der geringen Siedlungsdichte auf dem Golfplatz ist es wahrscheinlich, dass einige Arten dort nicht isoliert vorkommen können. Vielmehr scheinen sie auf eine Vernetzung mit dem NSG angewiesen zu sein, um stabile Populationen zu bilden. Insofern ist das Gelände des Golfplatzes aktuell als Trittsteinbiotop einzuordnen, das dem Biotopverbund dienen kann (Jedicke1990).

Zum Großteil ist der festgestellte Unterschied in der faunistischen Wertigkeit durch das unterschiedliche Flächenmanagement zu erklären. Das NSG weist eine hohe Strukturvielfalt auf, die sich durch unterschiedliche Nutzungsarten und -intensitäten sowie versetzte Pflegezeitpunkte ergibt. Darüber hinaus werden die Flächen fast ausschließlich extensiv bewirtschaftet. Eine solche vielfältige und überwiegend extensive Nutzungsweise kann die Habitatansprüche einer Vielzahl von Arten erfüllen (Bräuet al. 2013). Die Tatsache, dass im Bereich des Transektes 10 Mehrbrütiger Würfel-Dickkopf (RL 1) und Kronwicken-Bläuling (RL 2) nebeneinander vorkommen, zeigt, wie wertvoll unterschiedliche Beweidungsintensitäten auf einer Fläche sein können. Ersterer bevorzugt rohbodenreiche Habitate, während letzterer auf mehrjährig ungenutzte Saumbereiche angewiesen ist. Ein weiterer, im Vergleich dazu aber eher untergeordneter Grund für die höhere naturschutzfachliche Bedeutung des NSGs ist in dessen stärkerer Hangneigung zu sehen, die für viele wärmeliebende Arten optimale klimatische Voraussetzungen schafft.

Auf dem Gelände des Golfplatzes gibt es hingegen einen relativ hohen Anteil wöchentlich gemähter Flächen, die für die vorkommenden Falter keine Bedeutung haben. Darüber hinaus werden die bestehenden extensiven Mähwiesen, Hecken und Feldgehölze im Rough relativ homogen und mit klaren Nutzungsgrenzen gepflegt. Im mehrjährigen Abstand gepflegte Säume oder offen gehaltene Rohbodenbereiche sind nur kleinflächig vorhanden. Daher fehlen die darauf angewiesenen Arten weitgehend. Ein deutlicher Nachteil liegt zudem in dem flächigen Mulchen der extensiven Mähwiesen ohne dass Altgrassteifen oder offene Bodenstellen mit lückiger Vegetation gefördert werden, siehe Abschnitt 5.2.

Trotz bestehender Defizite weist jedoch auch das Gelände des Golfplatzes ein gewisses naturschutzfachliches Potenzial auf, das es durch eine angepasste Pflege auszuschöpfen gilt. Deutlich wird dies beispielsweise durch das wahrscheinlich bodenständige Vorkommen des stark gefährdeten Kronwicken-Bläulings (siehe oben). Daher werden in Abschnitt 5 fachlich fundierte Handlungsempfehlungen zur Aufwertung des Golfplatzgeländes ausgearbeitet.

Als Ursache für die vergleichsweise frühe Entwicklung des Segelfalters im Frühjahr 2019 sind die vergleichsweise milden und sonnigen Monate März und April anzusehen, siehe auchFlügel&Rademacher(2018). Die frühen Funde der zweiten Generation sind durch den sehr warmen und sonnigen Sommer zu erklären, der ideale Entwicklungsbedingungen für diese xerothermophile Art bot (DWD 2019).

Inwiefern die Einstufung des Segelfalters als „vom Aussterben bedroht“ (RL 1) in Rheinland-Pfalz gerechtfertigt ist, ist angesichts der flächigen Verbreitung über das Nahetal, Teile Rheinhessens, das Mittelrheintal, die Moselhänge und das Mittelrheinische Becken sowie der inzwischen regelmäßig ausgebildeten zwei Generationen bei der Erstellung der nächsten Roten Liste zu prüfen. Es ist davon auszugehen, dass die Ausprägung der zweiten Generation durch den fortschreitenden Klimawandel weiter begünstigt wird (Flügel&Rademacher2018). Im Dürresommer von 2018 konnten sogar Individuen einer unvollständigen dritten Generation beobachtet werden (Schwab2019). Der Segelfalter könnte somit ein Profiteur des Klimawandels sein. Dennoch sind die Larvalhabitate aktuell stark von Verbuschung durch Nutzungsaufgabe und zu intensiver Nutzung durch intensive Hüteschäferei mit Koppelhaltung gefährdet (Bräuet al. 2013). Dies spiegelt sich auch auf dem Wißberg wider (siehe Abschnitt 3.2). Daher bedarf es auch hier einer gezielten Förderung dieser Art. Das UG eignet sich aufgrund der vollständig ausgebildeten zweiten Generation, die nur in wärmebegünstigten Lagen auftritt, hervorragend zur Förderung dieser bundesweit gefährdeten Art (Kinkleret al. 1991). Der Segelfalter reagiert äußerst empfindlich auf Verinselung, daher kommt dem Wißberg eine wichtige Funktion für den Habitatverbund zwischen Rheinhessen und dem stark besiedelten Nahe- und Mittelrheintal zu (Ebert&Rennwald1991a).

Analog zum Segelfalter sollte auch der Rote-Liste-Status des Mehrbrütigen Würfel-Dickkopffalters ( Pyrgus armoricanus ) überprüft werden, da sich dieser in den letzten Jahren stark ausgebreitet hat, sodass er an Mosel, Nahe, Mittelrheintal, sowie der Pfalz inzwischen regelmäßig anzutreffen ist. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob dies nicht zeitweilige Populationsschwankungen sind. Beim Untersuchungsjahr handelte es sich um ein starkes Flugjahr dieser Art (Schmetterlinge Deutschlands 2019, Eller, schriftl. Mitt.).

4.2 Methodenkritik

4.2.1 Linien-Transektkartierung

Durch die Linien-Transektkartierung konnten die Flächen des Golfplatzes und des NSGs mit einem relativ hohen Stichprobenumfang untersucht werden. Innerhalb des NSGs wurde eine höhere Anzahl an Biotoptypen untersucht. Dies spiegelt die gegenüber dem Golfplatz größere Nutzungsvielfalt wider. Um dieser größeren Vielfalt Rechnung zu tragen, wurden innerhalb des NSGs sechs Transekte und auf dem Gelände des Golfplatzes vier Transekte untersucht. Damit die Ergebnisse dennoch vergleichbar blieben, betrug die Gesamtlänge der Transekte jeweils 800 m. Die Ergebnisse waren quantifizierbar, sodass Aussagen zur durchschnittlichen Siedlungs- und Artendichte getroffen werden konnten. Gleichzeitig war der Erfassungsaufwand vertretbar, da alle Transekte innerhalb eines Erfassungstages begangen werden konnten. Das hat gleichzeitig den Vorteil, dass alle Transekte bei ähnlichen Witterungsbedingungen kartiert wurden und unterschiedliche Individuenanzahlen somit nicht durch unterschiedliche Witterungseinflüsse erklärt werden konnten.

Der Nachteil gegenüber einer flächigen Kartierung über das gesamte UG liegt darin, dass Falter mit kleinflächigem Vorkommen abseits der Transekte nicht erfasst wurden. Daher wäre es möglich, dass das Arteninventar in Tab. 2 unvollständig ist.

4.2.2 Reproduktionsnachweis

Bei einigen Tagfalterarten führt die Suche nach Präimaginalstadien schneller und zuverlässiger zu einem Artnachweis als die Suche nach deren Imagines. Dazu zählen beispielsweise einige Zipfelfalter-Arten, die als Imagines sehr unauffällig und damit schwer zu kartieren sind (Hermann2007). So gelangen in der vorliegenden Arbeit Reproduktionsnachweise von fünf Zipfelfalter-Arten (siehe oben). Aus eigener Erfahrung kann durch gezielte Eisuche im Winter der Erfassungsgrad dieser Arten deutlich erhöht und damit die Gefährdungsbeurteilung verbessert werden. So gelangen dem Erstautor innerhalb weniger Exkursionsstunden Erstnachweise für das MTB 6114 (Wörrstadt) der in Rheinland-Pfalz als stark gefährdet eingestuften Arten Kleiner Schlehen-Zipfelfalter ( Satyrium acaciae ) und Ulmen-Zipfelfalter ( Satyrium w-album ) sowie ein Erstnachweis des auf der Vorwarnliste geführten Blauen Eichen-Zipfelfalters ( Favonius quercus ) (siehe Schmetterlinge Deutschlands 2019). Insbesondere für den Blauen Eichen-Zipfelfalter erscheint die aktuelle Einstufung auf der Vorwarnliste unrealistisch, da die Art seit der Etablierung des Ei-Nachweises praktisch überall gefunden wird, wo es Eichen gibt (Sanetra, mdl. Mitt.).

Aufgrund der aktuellen Habitatstruktur und der fehlenden Nachweise von Imagines kann ein Vorkommen des Kleinen Schlehen-Zipfelfalters auf dem Golfplatz ausgeschlossen werden. Auf dem Golfplatz möglich wäre ein Vorkommen von Pflaumen-Zipfelfalter und Nierenfleck-Zipfelfalter, allerdings ist davon auszugehen, dass diese Arten im Naturschutzgebiet aufgrund der extensiven Heckenpflege und der ausgeprägten Saumbereiche individuenreicher anzutreffen sind (vgl.Schulteet al. 2007a). Der Blaue Eichen-Zipfelfalter konnte hingegen nur für den Golfplatz nachgewiesen werden, da dort Eichen gepflanzt wurden, während diese im Naturschutzgebiet weitgehend fehlten. In den Feldgehölzen des Golfplatzes und des NSGs befinden sich einige Ulmen, die bei passender Pflege gute Bedingungen für den Ulmen-Zipfelfalter bieten (siehe Abschnitt 5.1).

Nicht gänzlich geklärt wurde, ob der Kreuzdorn-Zipfelfalter ( Satyrium spini ) im UG vorkommt. Da Kreuzdorn im Winter schwer identifizierbar ist, kann es nicht ausgeschlossen werden, dass die Eier dieses Falters übersehen wurden (siehe auchHermann2007). Auch die Imagines könnten bei einer eher geringen Populationsdichte unter Umständen übersehen worden sein. Dies erscheint aufgrund der relativ intensiven Kartierung (siehe oben) zwar wenig wahrscheinlich, wäre aber dennoch möglich. Insbesondere bei Freistellung der Hangrutschungsbereiche (siehe unten) wäre eine Zuwanderung der Art vom Schloßböckelheimer Felsenberg (Nahetal) oder von den Rheinhängen bei Assmannshausen (Mittelrheintal) prinzipiell möglich, daher sollte diese Art bei den folgenden Pflegemaßnahmen entsprechendSchulteet al. (2007a) berücksichtigt werden.

Durch die gezielte Suche nach Präimaginalstadien des Segelfalters konnten die besonders wärmegeprägten Bereiche des UGs identifiziert werden. Da auf dem Gelände des Golfplatzes keine für den Segelfalter geeigneten Larvalhabitate vorhanden waren, beschränkte sich die Suche auf das NSG.

Insgesamt lieferte die Suche nach Präimaginalstadien wertvolle Zusatzinformationen über besonders schützenswerte Bereiche des Wißbergs. Ein wissenschaftlicher Vergleich zur Anzahl der Präimaginalstadien auf dem Gelände des Golfplatzes und des NSGs kann jedoch nicht gezogen werden, da beide Flächen mit unterschiedlicher Intensität abgesucht wurden.

5 Pflegeempfehlungen

5.1 Entwicklung von Saumbereichen und niedrigwüchsigen Gehölzbereichen

Aktuell werden die Hecken und Gehölze des Golfplatzes seitlich regelmäßig auf die gleichen Ausmaße zurückgeschnitten (Abb. 6). Nach oben hin findet keine erkennbare Pflege statt.

Zudem wird der Gehölzsaum regelmäßig gemäht (Abb. 7).

Durch diese Pflege werden die Larvalhabitate von Grünem Zipfelfalter, Nierenfleck-Zipfelfalter, Pflaumen-Zipfelfalter, Kleinem Schlehen-Zipfelfalter und Ulmen-Zipfelfalter zerstört, da von diesen Arten bevorzugt gut erreichbare, junge Triebe besetzt werden. Daher sollten zur Förderung dieser und zahlreicher weiterer Arten 3–5 m breite Saumbereiche entwickelt werden (Grafet al. 2004). Diese sorgen für einen fließenden Übergang zwischen unterschiedlichen Ökosystemen und weisen in der Regel einen deutlich größeren Artenreichtum sowie eine erhöhte Artendichte auf (Jedicke1990). Aus der Schaffung von Saumbereichen resultiert nicht zwingend ein erhöhter Platzbedarf, da bestehende Feldgehölze zu deren Gunsten verkleinert werden können. Die Saumbereiche sollten nur im mehrjährigen Rhythmus (etwa alle drei Jahre) und nur alternierend gemäht oder beweidet werden, sodass auch über den Winter stets Altgrasbereiche mit junger Gehölzsukzession vorhanden sind (Ebert&Rennwald1991b,Schulteet al. 2007a). Als Standorte eignen sich dafür insbesondere eher nährstoffarme Bereiche mit Offenbodenbereichen (siehe Abb. 8). Zusätzlich können kleinflächige Totholz- oder Steinhaufen in diesen Saumbereichen ausgebracht werden. Durch diese Maßnahmen entsteht ein warmes Mikroklima, das eine Förderung thermophiler Arten, wie beispielsweise des Kleinen Schlehen-Zipfelfalters, aber auch der Zauneidechse und vieler weiterer Begleitarten, bewirkt.

Grafet al. (2004) empfehlen darüber hinaus die Förderung niedrigwüchsiger Gehölzbereiche, sowie einen Dornstrauchanteil von mindestens einem Drittel. Davon profitieren neben den oben genannten Zipfelfalter-Arten auch gefährdete Heckenbrüter des Halboffenlandes, wie beispielsweise Neuntöter, Schwarzkehlchen, Bluthänfling und Goldammer. Die aktuell prägenden hochwüchsigen Gehölze kommen größtenteils ungefährdeten Waldarten, wie etwa Buchfink, Fitis und Heckenbraunelle zugute (Barkow2001,Flügel&Rademacher2019,Schulteet al. 2007a). Daher wird empfohlen, hochwüchsige Hecken und Feldgehölze motomanuell oder mithilfe eines Mulchers regelmäßig abschnittsweise auf den Stock zu setzen, wobei lediglich einzelne Büsche, Ulmen-Bestände und Stämme mit einem hohen Totholzanteil erhalten bleiben sollten.

Zur Förderung insektenreicher Magerrasen sollten Baumpflanzungen auf blütenreichen bzw. mageren Flächen beseitigt und von Neuanpflanzungen abgesehen werden, da diese das Mikroklima für die vorkommenden wertgebenden Insektenarten beeinträchtigen. Im Gegensatz dazu würde sich die Pflanzung einzelner Ulmen im unmittelbaren Umfeld bestehender Gehölzbereiche mit blütenreicher Umgebung positiv auf die Artenvielfalt auswirken, da somit Vorkommen der durch das Ulmensterben stark gefährdeten Arten Ulmen-Zipfelfalter und Weißflecken-Ulmeneule weiter gefördert würden (Schulteet al. 2007a). Für solche Neuanpflanzungen besonders geeignet ist die Flatter-Ulme ( Ulmus laevis ), da sie von den heimischen Arten die größte Resistenz gegen die Erreger des Ulmensterbens aufweisen (Schulteet al. 2007a).

5.2 Optimierung des Mahdregimes

Aktuell werden alle extensiven Mähwiesen auf dem Rough jeweils gegen Ende des Jahres gemulcht. Anstatt des Mulchens wäre die Durchführung der Mahd mithilfe eines Balkenmähers empfehlenswert, da Kreiselmäher und Mulcher das Mähgut zerhäckseln und so eine starke Schädigung der darin lebenden Insekten und ihrer Eier, Raupen und Puppen bewirken. Zudem sorgt das aktuelle Mulchen der Flächen dafür, dass die im Boden vorhandenen Nährstoffe nicht abgetragen werden. Dadurch kommt es zu einer Nährstoffakkumulation, die deutlich negative Effekte auf die Artenvielfalt hat (BfN 2019). Wünschenswert wäre daher der Abtransport des Mahdgutes nach einigen Tagen Liegezeit.

Anstatt der flächigen Mahd empfehlenHiller&Betz(2014) eine Staffelmahd, bei der zuerst nur ein Teil der Fläche gemäht wird. Ein zweiter Teil dient zunächst als Rückzugsort, in den mobile Insekten und andere Kleinlebewesen abwandern und wo sie weiterhin Nektar- und Futterpflanzen vorfinden können. Nach mindestens zwei Wochen kann ein weiterer Teil gemäht werden. In dieser Zeit können sich die mobilen Arten wieder auf die zuvor gemähte und weiterhin ungemähte Flächen verteilen. So entsteht ein Mosaik aus gemähten und ungemähten Bereichen, das die Habitatansprüche einer Vielzahl unterschiedlicher Arten erfüllen kann.

Zur Förderung von Insekten und deren Präimaginalstadien wird zudem das Stehenlassen von Altgrassteifen oder -inseln empfohlen (Grafet al. 2004). Diese Bereiche sollten erst zum Ende des nächsten Jahres und immer alternierend gemäht werden, sodass stets Altgrasbereiche an unterschiedlichen Stellen vorhanden sind.Müller&Bosshard(2010) zeigten, dass sich in solchen Flächen nach der Mahd durchschnittlich bis zu zehnmal mehr Heuschrecken pro Flächeneinheit aufhielten als im vergleichbaren gemähten Bereich. Zudem wiesen die Altgrasstreifen signifikant mehr Arten auf. Sie dienen als temporärer Lebensraum nach der Mahd, von wo aus sich mobile Insekten und deren Larven wieder in die Fläche ausbreiten können, sind aber auch für die Fortpflanzung solcher Arten notwendig, die trockene Pflanzenstängel zur Eiablage oder zur Verpuppung nutzen.

Um die Lebensraumqualität wirkungsvoll zu verbessern, sollte der Umfang dieser Altgrasbereiche etwa bei 5–10 % der gemähten Fläche liegen und gut über die Fläche verteilt sein (Müller&Bosshard2010).

Alternativ zur beschriebenen Mahd wird eine abschnittsweise Beweidung mit unterschiedlichen Intensitäten unter Belassung von Altgrasbereichen empfohlen.

Zur Förderung des Mehrbrütigen Würfel-Dickkopffalters sollten auf flachgründigen Bereichen zudem offene Bodenstellen mit lückiger Vegetation und Vorkommen von Fingerkraut-Arten gefördert werden. Solche Störstellen können beispielsweise durch gelegentliches Befahren oder regelmäßigen Viehtritt geschaffen werden (Schulteet al. 2007b).

Durch ein solches differenziertes Mahdsystem können die Artenvielfalt und die Individuenanzahlen der Tagfalter und Heuschrecken eines Golfplatzes gesteigert werden (Grafet al. 2004).

Besonders nährstoffreiche und artenarme extensive Mähwiesen können durch den Abtrag des humosen Oberbodens und die Einsaat von heimischen, standortgerechten Blumenwiesenmischungen aufgewertet werden (Grafet al. 2004). Alternativ zur Einsaat besteht hier die hochwertige Möglichkeit, das Heumulchverfahren anzuwenden. Als Spenderfläche kommt insbesondere der blütenreiche Hügel südwestlich des großen Teiches infrage, wobei in jedem Fall auf den Schutz des dort sehr wahrscheinlich bodenständigen Kronwicken-Bläulings zu achten ist (siehe Abschnitt 5.4).

5.3 Förderung xerothermophiler Arten

Zur Förderung xerothermophiler Arten, wie beispielsweise des Segelfalters, aber auch zahlreicher weiterer Begleitarten, wird die Errichtung von großen, südexponierten Totholz- und Lesesteinhaufen empfohlen (sieheKinkleret al. 1991). An solchen Strukturen sollte Schlehen- und Felsenkirschen-Aufwuchs gefördert werden, da so gezielt Larvalhabitate für seltene Tagfalter geschaffen werden können. Als möglicher Soll-Zustand kann beispielsweise die in Abb. 9 dargestellte Fläche dienen.

Bei der Anlage solcher Sonderstrukturen ist unbedingt darauf zu achten, dass keine Habitate wertgebender Arten beeinträchtigt werden.

5.4 Besonderer Schutz des Kronwicken-Bläulings

Der stark gefährdete Kronwicken-Bläuling ist mit seinem wahrscheinlich bodenständigen Vorkommen auf dem blütenreichen Hügel südwestlich des großen Teiches aktuell eine der größten faunistischen Besonderheiten des Golfplatzes. Daher sollten diese Flächen besonderen Schutz erfahren.Ebert&Rennwald(1991b) empfehlen dazu große Bestände der Bunten Kronwicke ( Securigera varia ) nicht zu mähen, da es sonst unabhängig vom Mahdzeitpunkt zu hohen Verlusten von Präimaginalstadien kommen kann. AuchSchulteet al. (2007a) empfehlen den Erhalt und die Förderung von mehrjährig ungemähten Saumbereichen mit großen Beständen der Bunten Kronwicke. Erst wenn der Bereich zu verbuschen droht, sollte ein zeitlich gestaffelter Pflegeeingriff erfolgen. Dabei sollten in jedem Fall stets ausreichend große, ungemähte Flächen erhalten bleiben.

Die gepflanzten Bäume wirken sich durch deren Beschattung ungünstig auf den Kronwicken-Bläuling aus, daher sollten diese entsprechend Abschnitt 5.1 entfernt werden.

5.5 Bekämpfung und Management invasiver Arten

Auf den extensiven Mähwiesen des Golfplatzes hat sich das invasive Orientalische Zackenschötchen ( Bunias orientalis ) stark ausgebreitet, sodass diese Art zum Teil Massenbestände bildet und die heimische Flora verdrängt (siehe Abb. 10).

Vorgeschlagen werden eine regelmäßige Beweidung ab Ende Mai bis Anfang September, wobei Esel die Art bevorzugt fressen, oder eine Mahd der besonders betroffenen Bereiche deutlich vor Samenreife, also ab Anfang Juni, mit mindestens zwei weiteren Mahddurchgängen (Reifenrath2013). Diese Pflegemaßnahmen sollten nicht in der Umgebung von Vorkommen des Kronwicken-Bläulings durchgeführt werden.

5.6 Aufklärung der Golfer und Greenkeeper

Golfer und Greenkeeper sollten hinreichend über den Sinn und Zweck der durchgeführten bzw. unterlassenen Pflegemaßnahmen aufgeklärt werden. Erreichen kann man dies beispielsweise durch das Aufstellen von Schautafeln am Spielbahnrand im Bereich der Abschläge (Grafet al. 2004). Darauf können die faunistischen Besonderheiten des Wißbergs und ihre Lebensraumansprüche anschaulich dargestellt werden. Das würde die Akzeptanz der umgesetzten Maßnahmen und die Sensibilität der Beteiligten für den Natur- und Artenschutz erhöhen.

5.7 Monitoring

Zur Überprüfung des Erfolgs der oben beschriebenen Maßnahmen sollte ein regelmäßiges Monitoring durchgeführt werden. Dabei sollte insbesondere der Zustand der Population des Kronwicken-Bläulings erfasst werden. So lassen sich Fehlentwicklungen korrigieren und die Handlungsempfehlungen an eventuell geänderte Rahmenbedingungen anpassen.

Dank

Für die gute Kooperation sei dem Golfclub Rheinhessen Hofgut Wißberg St. Johann e.V. und dessen Head-Greenkeeper Andreas Stegmann besonders gedankt. Zudem danken wir Dr. Matthias Sanetra für die Unterstützung bei der Genitalpräparation.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter Webcode NuL2231 zur Verfügung.

Fazit für die Praxis

- Die Entwicklung von 3–5 m breiten Saumbereichen um bestehende Gehölzflächen hat eine hohe Bedeutung für zahlreiche gefährdete Tagfalterarten. Diese sollten nur im mehrjährigen Rhythmus und nur abschnittsweise gepflegt werden.

- Zur Förderung wertgebender junger Sukzessionsstadien sollten hochwüchsige Gehölzbereiche regelmäßig abschnittsweise auf den Stock gesetzt werden.

- Ein vielfältiges Mahdsystem mit unterschiedlichen Mahdzeitpunkten unter Belassung von Altgrassteifen kann die Habitatansprüche einer Vielzahl von Arten erfüllen.

- Eine Beweidung sollte abschnittsweise mit unterschiedlichen Intensitäten und unter Aussparung von Altgrasbereichen stattfinden.

- Durch die Anlage von Sonderstrukturen wie offenen Bodenstellen, Lesesteinhaufen und Trockenmauern können wertvolle Lebensraumelemente für xerothermophile Arten geschaffen werden.

- Der Bekämpfung und dem Management invasiver Arten sollte ein hoher Stellenwert eingeräumt werden.

- Zur Erhöhung der Akzeptanz durchgeführter bzw. unterlassener Pflegemaßnahmen sollten Schautafeln im Bereich der Abschläge aufgestellt werden.

- Bestände faunistischer oder floristischer Besonderheiten sollten in regelmäßigen Abständen kontrolliert und die Pflege an diese Arten angepasst werden.

Kontakt

M. Sc. Nico Flügel ist seit Oktober 2019 als Referent für Flächenmanagement bei der NABU-Stiftung Hessisches Naturerbe in Wetzlar tätig. Zuvor studierte er mit Schwerpunkt Naturschutz und Freilandökologie an der Technischen Hochschule Bingen. Studienbegleitend arbeitete er vier Jahre lang als freiberuflicher Gutachter für verschiedene Planungsbüros.

Prof. Dr. rer. nat. Michael Rademacher ist seit September 2015 als Professor für Biodiversität und Ökologie im Studiengang Umweltschutz der Technischen Hochschule Bingen tätig. Nach seinem Studium der Geobotanik und Zoologie in Freiburg i. Br. arbeitete er mehrere Jahre als freiberuflicher Gutachter und leitete dann 15 Jahre im Unternehmen HeidelbergCement das Resort Biodiversität und Naturschutz.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.