Das Töten von Wölfen zum Schutz von Schafherden

- Veröffentlicht am

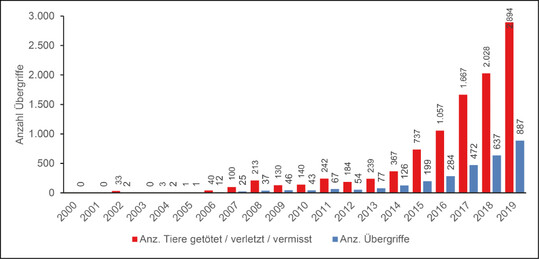

In der vorangegangenen Ausgabe der NuL wurde berichtet, dass im Jahr 2020 fast 4.000 Nutztiere durch Wölfe in Deutschland gerissen worden sind. 87 % der Nutztierrisse waren Schafe. Der NABU wiederum vermeldete im Oktober via Pressemitteilung einen „Höchststand an illegalen Wolfstötungen“. Mindestens elf Wölfe wurden in Deutschland 2021 ohne rechtliche Genehmigung getötet. Während Wölfe auf die Jagdbeute keinen Einfluss zu haben scheinen, wie die Auswertung der Jagdstrecken-Statistik in Ostsachsen ergab (Heurich et al. 2019), kann seine Ausbreitung für Weidetierhalter hingegen ein Existenzproblem darstellen.

1. Naturschutzrecht oder Jagdrecht?

Die Wolfspopulation und deren Begrenzung unterliegt in Deutschland dem Naturschutzrecht, nicht dem Jagdrecht, da die Populationen der in Anhang IV der FFH-Richtlinie gelisteten ArtCanis lupus als „streng geschützt“ gelten. Arten, die ungeachtet dessen auch einer naturschutzexternen Bewirtschaftung unterliegen dürfen, worunter das Jagdrecht fallen kann, sind in Anhang V der FFH-Richtlinie aufgeführt. Dort werden unter anderem die polnischen und slowakischen Wolfspopulationen, aber nicht die deutschen genannt. Vor diesem Hintergrund wird das Töten von Wölfen zum Schutz von Nutztieren seit März 2020 im Bundesnaturschutzgesetz näher geregelt. Der neu eingeführte § 45a BNatSchG enthält die Regelungen zum Umgang mit dem Wolf. Absatz 2 dieser Vorschrift ermöglicht unter Einhaltung der gesetzlichen Voraussetzungen bei sich fortsetzenden Nutztierrissen eine sukzessive Entnahme von Wölfen bis hin zum gesamten Rudel.

2. Gesetzliche Voraussetzungen

Bei der rechtlichen Genehmigung zum Abschuss eines Wolfes handelt es sich um eine artenschutzrechtliche Ausnahme vom Tötungsverbot. Deren gesetzliche Voraussetzungen ergeben sich im Wesentlichen aus § 45 Abs. 7 und § 45a Abs. 2 BNatSchG. Danach kann die zuständige Naturschutzbehörde eine Ausnahme zur Abwendung von Weidetierrissen, die zu ernsten wirtschaftlichen Schäden führen, zulassen, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und die Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes der Populationen des Wolfes nicht behindert wird. Die Zulassung der Entnahme eines Wolfs kann gemäß § 45 Abs. 7 Satz 4 BNatSchG auch durch eine Rechtsverordnung auf Bundeslandebene geregelt werden. Mit einer solchen Wolfsverordnung können Ausnahmen allgemein zugelassen werden; einer zusätzlichen Behördenentscheidung bedarf es dann nicht mehr. Die Landesregierungen von Brandenburg, Sachsen und Niedersachsen haben Wolfsverordnungen erlassen. Mit diesen kann der Anwendungsbereich des § 45 Abs. 7 und § 45 a Abs. 2 BNatSchG jedoch nicht erweitert, sondern nur präzisiert werden.

2.1 Ernste wirtschaftliche Schäden

Gemäß § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG kann eine Ausnahme zum Zwecke der Abwendung von (land-)wirtschaftlichen Schäden gewährt werden, die „ernst“ sind. Dieser Ausnahmegrund findet seine Entsprechung in Art. 16 Abs. 1 Buchst. b FFH-Richtlinie, wonach die EU-Mitgliedsstaaten von den artenschutzrechtlichen Verboten zur Verhütung ernster Schäden insbesondere an Kulturen und in der Tierhaltung abweichen dürfen. Vor 2020 stellte das Bundesnaturschutzgesetz noch auf „erhebliche“ Schäden ab. Mit dem Begriffswechsel von „erheblich“ auf „ernst“ soll zum Ausdruck gebracht werden, dass es zwar eines mehr als geringfügigen Schadens, aber keiner Existenzgefährdung bedarf. Bei Schafen lässt sich gemessen am Verkehrswert für ein Tier die Bagatellgrenze grob bei ca. 1.000 € ziehen (vertiefend Wüstenberg 2021). In diesem Zusammenhang ist unerheblich, ob das Bundesland einen finanziellen Ausgleich gewährt (VG Düsseldorf, Urteil vom 6.5.2021, Az. 28 K 4055/20, Rn. 56). Aus dem Wortlaut von § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG („Abwendung“) geht zudem hervor, dass die behördliche Bewertung der Schäden als „ernst“ nicht nur auf festgestellten Schäden, sondern auch auf der Prognose möglicher zukünftiger Schäden beruhen darf (VG Oldenburg, Beschluss vom 15.2.2019, Az. 5 B 472/19, Rn. 16). Rissereignisse, bei denen die Weidetiere dem Wolf weitgehend schutzlos ausgeliefert waren, dürfen der Prognose eines erlernten und gefestigten Jagdverhaltens auf Nutztiere jedoch nicht zugrunde gelegt werden (OVG Niedersachsen, Beschluss vom 24.11.2020, Az. 4 ME 199/20, Rn. 17).

2.2 Keine zumutbaren Alternativen

Nach § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG darf es zudem keine zumutbaren Alternativen geben. In der Begründung der Abschussgenehmigung muss daher dargelegt werden, dass weder eine Vergrämung des Wolfes beziehungsweise Rudels noch Herdenschutzmaßnahmen wie der Einsatz von Schutzhunden oder die Errichtung von stromführenden Schutzzäunen eine zumutbare Alternative zur artenschutzrechtlichen Ausnahme darstellen würden (OVG Niedersachsen, Beschluss vom 24.11.2020, Az. 4 ME 199/ 20, Rn. 29).

2.3 Neutralität für den günstigen Erhaltungszustand des Wolfes

Weil Art. 16 FFH-Richtlinie, auf den § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG verweist, vom Verweilen in einem günstigen Erhaltungszustand spricht, darf bei Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, die sich in einem ungünstigen Erhaltungszustand befinden, die Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert werden. Üblicherweise wird für die Bewertung des Erhaltungszustandes auf die biogeografischen Regionen der FFH-Richtlinie abgestellt (vgl. bspw. § 8 Abs. 3 BbgWolfV, wonach die Wolfsverordnung aufzuheben ist, falls die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands des Wolfs in der kontinentalen Region Deutschlands behindert wird). Gemäß dem nationalen Bericht über den Erhaltungszustand der Lebensraumtypen und Arten der FFH-Richtlinie (BfN 2019) wird sowohl für die atlantische Region als auch für die kontinentale Region der gegenwärtige Erhaltungszustand des Wolfes noch mit „ungünstig-schlecht“ angegeben. Solange der Erhaltungszustand des Wolfes in Deutschland noch nicht günstig ist, ist der notwendige Neutralitätsnachweis eines Abschusses für die Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes dann anspruchsvoller, soweit Länder über geeignete Wolfshabitate verfügen, die bislang weitgehend unbesetzt sind, wie etwa die kontinentale Region in Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz. Hier dürften Wolfabschüsse derzeit nur mit parallelen Habitatverbesserungsmaßnahmen (sogenannte FCS-Maßnahmen) zulässig sein.

Wegen der Vorgabe der Neutralität für den Erhaltungszustand und der Prüfpflicht von Alternativen sollte man den Abschuss von Wölfen nicht verteufeln, sondern die Ausnahmegenehmigung als Instrument betrachten, mit dem der Naturschutz ein verlässlicher Partner für die Landwirtschaft ist. Die EU-Kommission hat im Juni 2021 bekanntgegeben, dass sie die deutsche Rechtsanwendungspraxis überprüfen will, weil die deutschen Behörden möglicherweise zu viele Abschüsse erlaubt haben. Dieses sogenannte EU-Pilotverfahren kann in Zukunft für noch mehr Rechtssicherheit sorgen.

Autoren

Anregungen senden Sie gerne an Rechtsfachwirtin Laura Klaes (klaes@jeromin-kerkmann.de).

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.