Bäche auf der Ostalb fließen wieder naturnah

Seit 2020 arbeitet das BMUV an der Nationalen Wasserstrategie. Ziel ist es, den Wasserhaushalt gegen Klimaextreme zu wappnen. Viele Landschaftspflegeorganisationen in Deutschland sind hier bereits seit vielen Jahren mit dieser Aufgabe beschäftigt und renaturieren Bäche und Auen. Ralf Worm vom Landschaftserhaltungsverband Ostalbkreis zeigt an Beispielen aus seinem Verbandsgebiet, wie die Herausforderung gelingen kann.

- Veröffentlicht am

Die konkrete Aufgabenstellung bei der Renaturierung: Uferbereiche von Seen und Flüssen sowie Auen, Altarme und Senken sollen naturnah gestaltet werden und wieder als natürliche Rückhalteräume und Puffer bei Hochwasser und Speicher für niederschlagsarme Phasen dienen.1

Der Landschaftserhaltungsverband (LEV) Ostalbkreis hat seit 2005 insgesamt 16 Fließgewässerrenaturierungsmaßnahmen initiiert und durchgeführt (Abbildung 1). Dies geschah in Zusammenarbeit mit den Wasserverbänden und den Kommunen vor Ort, der unteren Naturschutzbehörde und anderen Beteiligten.

Entstehung des Projekts

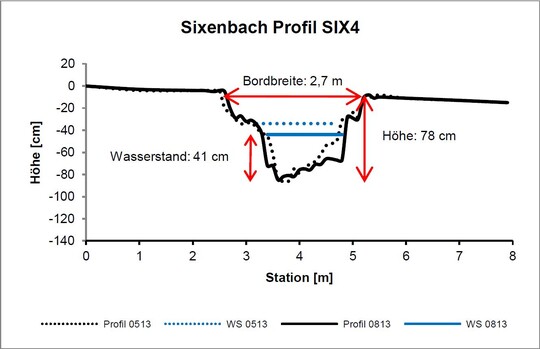

Die Geschichte der Bachrenaturierung durch den LEV Ostalbkreis begann mit dem Versuch, eine etwas verworrene Ausgleichsmaßnahme eines Motorsportclubs in eine sinnhaftere Form zu überführen. Zufällig verlief auf dem betroffenen Ausgleichsgrundstück ein kleines Bächlein, dessen Renaturierung von uns als spontane Idee geboren und wenig später per Handschlag beschlossen wurde (Abbildungen 2 und 3).

Wir haben danach versucht, den Begriff „Bachrenaturierung“ möglichst sinnvoll und insbesondere im Wortsinn, das heißt naturnah, mit Leben zu erfüllen. Es zeigte sich sehr schnell, dass dieses Thema bisher nur unzureichend beschrieben und insbesondere verstanden war. Auch diesmal lag eine Separierung vor, in das jeweilige Bild der Hydrauliker, der Geomorphologen, der Biologen und der Landschaftsarchitekten. Plakativ gesprochen galt es nun unter anderem herauszufinden, wie breit, wie tief und wie und in welcher Größenskala gekrümmt ein natürliches Fließgewässer sein soll, wie sein Querschnitt geformt ist und welche Parameter dies bestimmen.

Abbildung 2: Der Eichbach vor der Renaturierung: gestreckter Lauf mit etwa 1 m Tiefe und mit einer Bordbreite von 1,5 m.

Abbildung 3: Der Eichbach nach der Renaturierung: geschwungener Lauf mit 20 cm Tiefe und 30 cm Breite.

Prinzipien der Renaturierung

Unser so generiertes Bild von einem „quasinatürlichen Fließgewässer“ – die vom Menschen verursachte Entwaldung und Auelehmdecke sollen in dieser Definition unberücksichtigt bleiben – weicht nicht unerheblich von jenem ab, welches häufig praktizierte Renaturierungen zeichnen (Abbildung 4).

Abbildung 4: „Konventionelle“ Bachumgestaltung mit umfangreicher Modellierung

Dies betrifft insbesondere die wichtigen Parameter Windungsgrad, Tiefe und Böschungsneigung. Daher sollen im Folgenden zuerst die Prinzipien der LEV-Renaturierungen benannt werden. Diese Prinzipien beanspruchen ihre Gültigkeit für die im Ostalbkreis verbreiteten Ton- und Sandbäche mit vorhandenen Auen, für die hier acht wesentliche Erkenntnisse vorangestellt werden:

- Die Lauflinienführung eines Bachs bei vorhandenem Auesediment kann als mäandrierend angenommen werden2, mit einem dann gefälleunabhängigen Windungsgrad, dem Verhältnis von Bachlänge und Tallänge, im Verhältnis 2:1 (Abbildung 5). An kleineren Bächen im Ostalbkreis ist Mäandrierung für ein Gefälle von bis zu ca. 20 ‰ nachweisbar. Die Mäandrierung beruht auf der Bildung von stationären Querwirbeln im Gerinne (Abbildung 10). Auch wenn dieser Prozess noch wenig entschlüsselt ist, kann angenommen werden, dass er auf allen Kontinenten identisch stattfindet. Demzufolge entsteht Mäandrierung in Europa auch nicht durch Mühlenstaue oder andere anthropologische Ursachen (Walter und Merritts 2008).

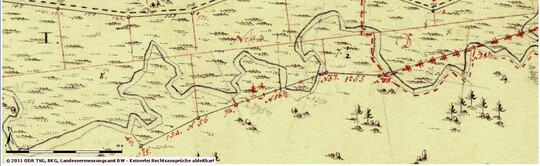

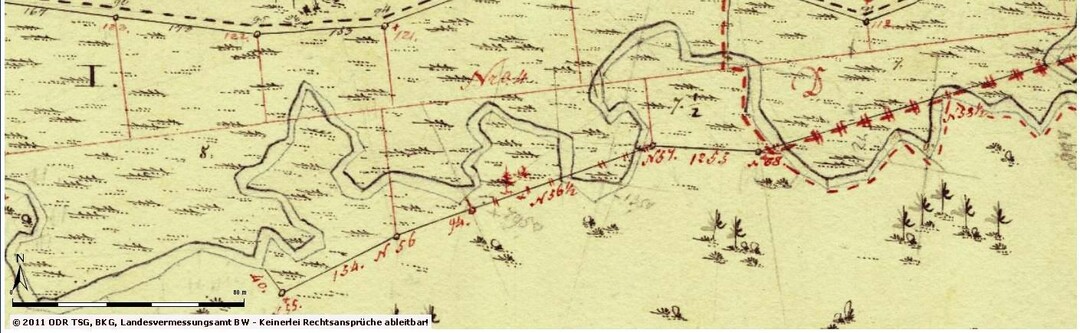

- Auf der Urflurkarte aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts finden sich oft keine natürlichen Linienführungen mehr, da Begradigungen auch schon vor dem 19. Jahrhundert stattfanden (Abbildung 6). Beweisen lässt sich dies anhand von bereits mehrfach aufgefundenen ursprünglichen Gerinnen im Wald, die als mäandrierende Gräben erhalten sind, die Urflurkarte zeigt aber bereits den begradigten Lauf.

- Feldforschungen haben einen Zusammenhang zwischen der Breite und dem Mäanderradius eines Bachs ergeben (siehe die Zusammenstellung in Harnischmacher 2002).

- Je grobkörniger das Sediment, desto größer ist das Verhältnis aus Gerinnebreite und -tiefe (Abbildung 7).

- Wesen eines jeden Fließgewässers in Auesediment ist die periodische Ausuferung im Winterhalbjahr, das heißt das Auftreten von Hochwasser (Abbildung 1).

- Flache Uferböschungen entstehen häufig durch anthropo-zoogenen Einfluss wie Wildwechsel, Bibereinwirkung, Schlepperbefahrung etc., aber beispielsweise auch durch umgestürzte Bäume. Gravitation und Hydraulik allein erzeugen auf bewachsenem Boden i.d.R. relativ steile Uferböschungen3 (Abbildung 8).

- Die seitliche Verlagerung von Bächen in der Aue geschieht langsam. Hier muss, wie der Vergleich mit der Urflurkarte zeigt, für größere Veränderungen in Jahrhunderten und nicht in Jahrzehnten gedacht werden.

- Die gravitativ-hydraulische Überformung des Bachquerschnitts geschieht rasch (Abbildungen 9 und 10). Auffällige Veränderungen können bereits nach einem Hochwasserereignis eintreten (Abbildung 11) und werden durch Frost- und Bodenfeuchtewechsel stark gefördert. Die Überformungsgeschwindigkeit ist im Sand deutlich größer als im Ton und wächst überproportional mit der Gerinnetiefe.

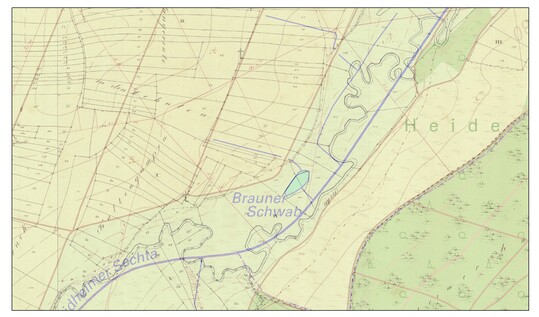

Abbildung 5a: Natürlicher mäandrierender Oberer Krumbach bei Steineberg

Abbildung 5b: renaturierter Sixenbach

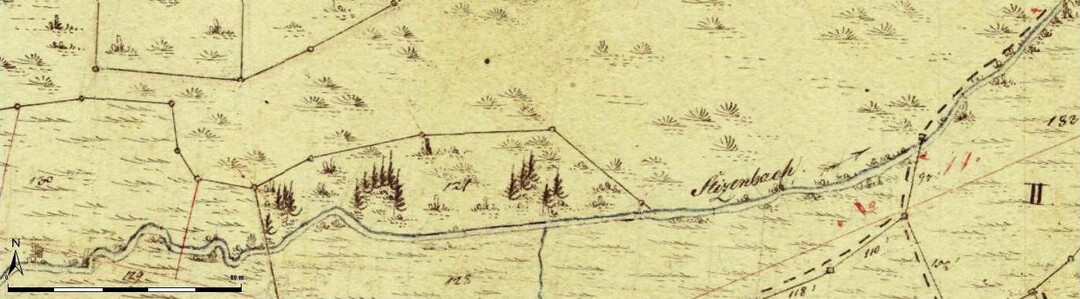

Abbildung 6: Urflurkarte (um 1830). Die dargestellten Abschnitte der Orrot (oben) und des Sixenbachs (unten) sind 7,5 km voneinander entfernt und ähneln sich hinsichtlich Geologie, Umgebungsgeomorphologie, Gefälle, Hydrologie und Vegetation. Trotzdem ist der Lauf der Orrot stark mäandrierend, der Lauf des Sixenbachs fast völlig gestreckt. Der Grund liegt in der frühen Nutzung des Sixenbachs zum Betrieb einer Schleifmühle.

Abbildung 7a: In einem abgelassenen Weiher bildet der zulaufende Bach ein Initialgerinne aus, welches im sandig-kiesigen Sediment (links) breit und flach ist ...

Abbildung 7b: ... im schluffigen Sediment (rechts) schmal und tief. Das Foto zeigt den 7a mit Pfeil markierten Gerinneabschnitt.

Abbildung 8: Überwiegend steile Uferböschungen der Rot bei Hönig in sandigem Aueboden

Abbildung 9a: Schneidheimer Sechta im begradigten Zustand (links, Breite 10 bis 12 m, Tiefe 2 bis 2,5 m) ...

Abbildung 9b: ... im Bauzustand ...

Abbildung 9c: ... und fertig renaturiert (unten, Breite 2,2 bis 3 m, Tiefe 1,1 bis 1,3 m).

Abbildung 10a: Nach neun Monaten weist der ursprüngliche Rechteckquerschnitt aus Abbildung 9b bereits eine deutliche Prall- und Gleithangbildung auf.

Abbildung 10b: Zum Vergleich das Schema der Prall-Gleithangbildung, dargestellt an einem naturnahen Abschnitt der Rems

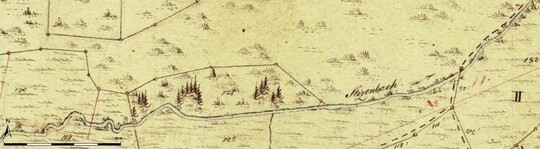

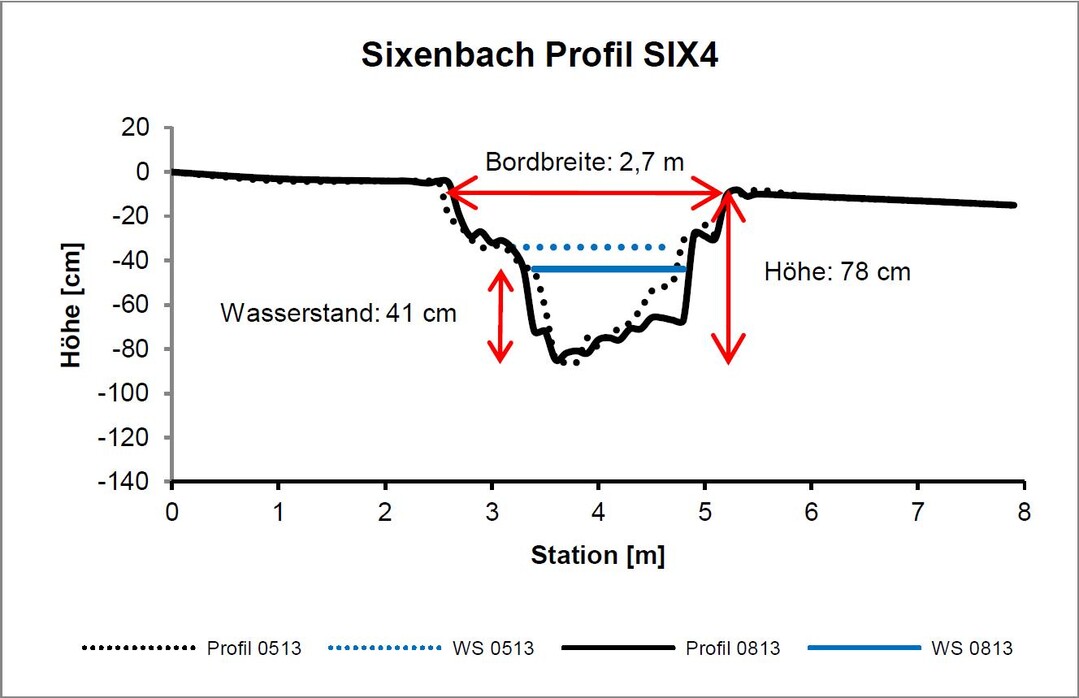

Abbildung 11: Querprofilentwicklung am Sixenbach nach vier Jahren (gestrichelte Linien) sowie nach einem weiteren Sommerhochwasser (durchgezogene Linien). Die Ausgangsbreite betrug 1,2 m, die Tiefe 0,6 m (Foltyn 2013).

Vorgehensweise

Unter Berücksichtigung der genannten acht Prinzipien ergibt sich die Vorgehensweise für die LEV-Renaturierungen wie folgt (siehe auch Tabelle 1):

Tabelle 1: Strukturparameter und deren bauseitige Vorgabe

|

Strukturparameter |

Entwicklungsdauer |

bauseitige Vorgabe |

|

Auesediment |

> 1.000 Jahre |

keine Veränderungen |

|

Linienführung |

> 100 Jahre |

vollständige Vorgabe i.d.R. mäandrierend |

|

Breite |

> 10 Jahre |

schmäler als bordvolles Ausbauprofil, leicht unterdimensioniert |

|

Tiefe |

> 100 Jahre |

Reduktion um 0,5 bis 1 m |

|

Breitenvarianz |

0 bis > 10 Jahre |

Kurvenaufweitung (Böschungen senkrecht!), vereinzelt weitere Aufweitungen |

|

Tiefenvarianz |

2 bis > 100 Jahre |

vereinzelte Gumpen, Nutzung tiefer Altstrecken |

|

Form Querprofil |

0 bis 10 Jahre |

Rechteckprofil (rasche Überformung!) |

|

Grobes Sohlsubstrat |

> 100 Jahre |

10 bis 20 cm Kies |

|

Totholz |

0 bis > 100 Jahre |

in größerer Menge |

|

Ufergehölze |

(2 bis) 10 bis 100 Jahre |

ggf. wenige Einzelpflanzungen |

|

Krautschicht |

0 bis 3 Jahre |

Einsaat Ackerflächen |

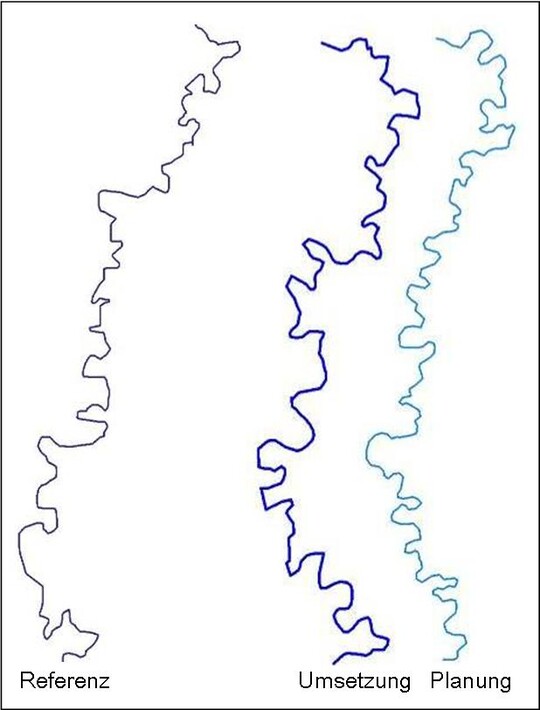

- Der Renaturierungsbachlauf wird weitgehend neu und mäandrierend trassiert, mit einzelnen Anbindungen an den begradigten Lauf (Abbildung 12). Dies erfolgt wenn möglich nach dem historischen Vorbild, welches im Idealfall im Grünland noch als Setzungsmulde (Abbildung 13) und im Wald als offene Rinne zu erkennen ist. Manchmal kann die Urflurkarte helfen (Abbildung 14) oder die Lauflinienführung wird einem noch weitgehend natürlichen Referenzbach mit vergleichbaren Parametern (Geomorphologie, Bewaldungsgrad, Einzugsgebiet, Gefälle) prinzipiell nachempfunden (Abbildung 15).

- Der Gerinnequerschnitt wird als Rechteckprofil mit senkrechten Böschungen ausgeführt (Abbildung 9). Modellierungen, die meist vom Hochwasser wieder beseitigt werden, unterbleiben. Das spart Kosten und gibt der Natur die Chance, das Profil natürlich zu gestalten (Abbildungen 10, 11, 25). Auch Eisvogelbruthöhlen aus Beton werden so überflüssig. Es wird keine Sekundäraue angelegt.

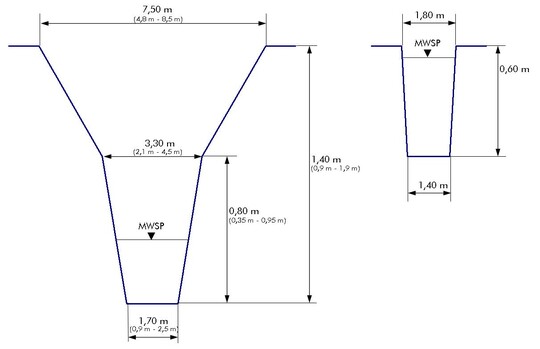

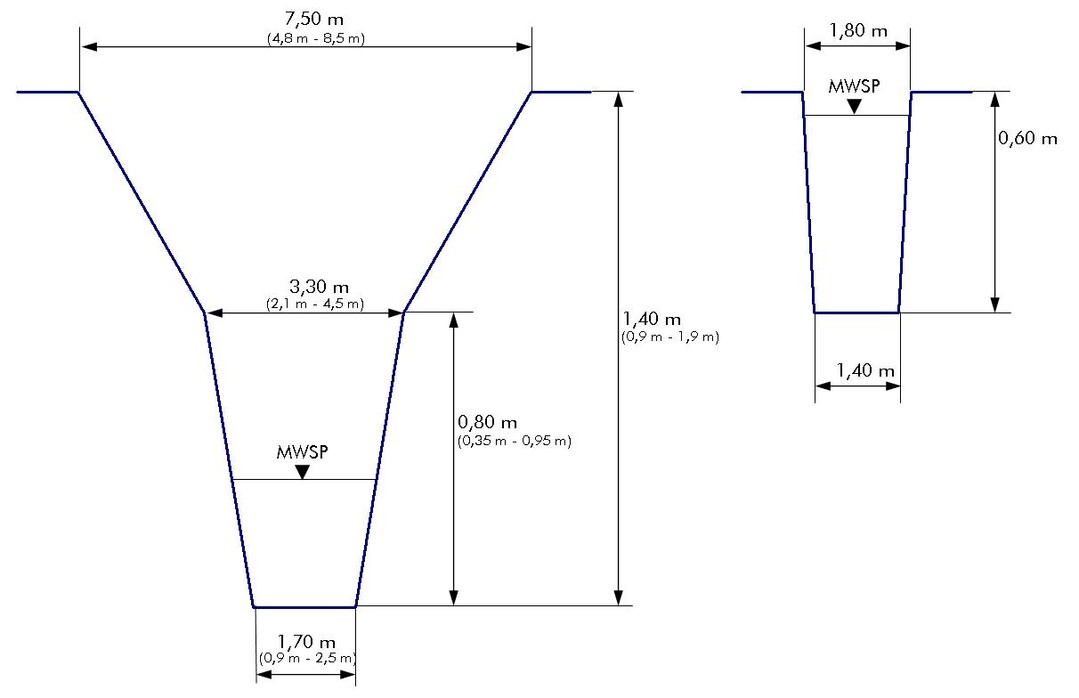

- Der bordvolle Querschnitt ist in aller Regel deutlich kleiner als im Ausbauzustand (Abbildung 16). Zur Dimensionierung sind Abflussdaten hilfreich. Sind diese nicht vorhanden, erfolgt eine Abschätzung anhand der Größe des Einzugsgebiets. Es werden ein bis drei Ausuferungen im Winterhalbjahr angestrebt.

- Die Tiefe wird aus alten Plänen, an einem Referenzbach oder im historischen Lauf durch Schurf ermittelt. Die Tiefe ist in aller Regel 0,5 m bis 1 m geringer als im Ausbauzustand.

- Die Breite kann an einem Referenzbach abgeschätzt werden oder aus der Tiefe rückgeschlossen werden. Es sollte eher eine korrigierbare Unterdimensionierung als eine irreversible Überdimensionierung vorgenommen werden. Das Breiten-Tiefenverhältnis sollte dabei zwischen 2:1 und 5:1 liegen, zumal sich die Breite im ersten Jahrzehnt in beachtlichem Umfang erosiv vergrößern kann (Abbildung 10, 11).

- Kurven werden im Scheitel circa 1,5 mal so breit ausgeführt wie Geraden. Darüber hinaus können insbesondere in tonigem Sediment sporadisch Aufweitungen und Übertiefungen angelegt werden. Die Breitenvarianz durch Erosion und die Tiefenvarianz durch Sedimentation erhöhen sich bei jedem Hochwasser (Abbildungen 10, 11).

- Der Bauaushub wird, auf kürzestem Transportweg, überwiegend zur Dammschüttung im begradigten Gerinne verwendet, um die Einleitung ins renaturierte Gerinne zu erwirken (Abbildungen 12, 17). Im begradigten Gerinne entsteht so eine Stillgewässerkette.

- Als Sohlsubstrat wird Kies in einer durchschnittlichen Schichtdicke von 10 bis 20 cm eingebracht, mit möglichst authentischer Geologie und Korngröße (Abbildung 18). Abschnitte mit Feinsediment entstehen, auch über Kies, von selbst.

- Totholz in Form von Bäumen und ggf. zusätzlich Wurzelstöcken wird in größerem Stil eingebracht (Abbildung 19). Gehölzpflanzungen bilden hingegen die Ausnahme. Hier warten wir in der Regel auf die in den nicht vollständig bewirtschafteten Mäanderbereichen meist problemlos mögliche Sukzession.

- Alle in das Renaturierungsgebiet mündenden landwirtschaftlichen Drainagen werden an den neuen Lauf angeschlossen oder offen ausgeleitet. Ggf. werden Drainagen im Renaturierungsgebiet selbst gekappt.

Abbildung 12: Renaturierungsschema (nach Elser 2012, verändert)

Abbildung 13: Im Grünland markieren häufig Setzungsmulden den ursprünglichen, jetzt verfüllten Bachlauf, gut zu erkennen nach einer Regenperiode.

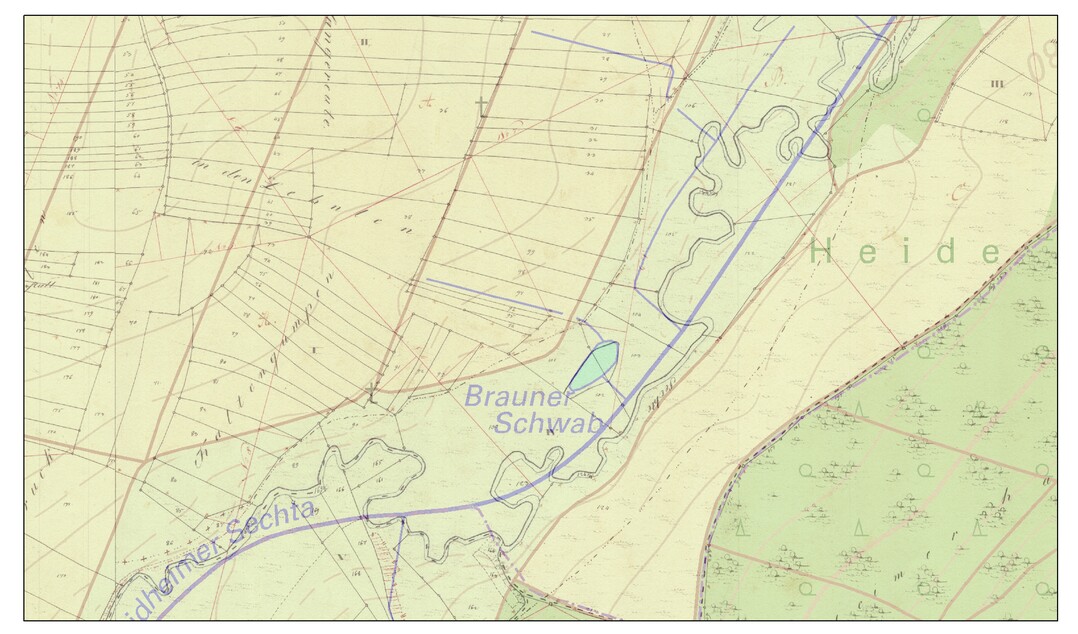

Abbildung 14: Abschnitt der Schneidheimer Sechta nach der Urflurkarte (schwarz) und im Ausbauzustand von ca. 1926 (blau).

Abbildung 15: Ellenberger Rot: Die Lauflinienführung rechts wurde nach Festlegung eines mittleren Mäanderradius mit Unterstützung durch das digitale Geländemodell „frei“ entworfen („Planung“), links ist ein geeignetes Referenzgewässer nach Urflurkarte dargestellt. Die Mitte („Umsetzung“) zeigt den letztendlich realisierten Renaturierungslauf.

Abbildung 16: Querprofil der Ellenberger Rot vor und nach der Renaturierung, noch ohne natürliche Überformung

Abbildung 17: Dammschüttung mit Ausleitung aus dem alten Bach vor dem Damm (Glasbach Rosenberg)

Abbildung 18: Gewinnung von Auekies als Renaturierungssohlsubstrat

Abbildung 19: Eingebrachtes mobiles Totholz

Bauausführung und Folgenutzung

In der Praxis werden für den Bau ein Kettenbagger und zum Materialtransport vollständig ballonbereifte Gespanne aus Schlepper und Muldenkipper verwendet (Abbildungen 9, 20). Hierdurch kann möglichst schadfrei gearbeitet werden und die Gefahr des Einsinkens der Baufahrzeuge wird minimiert. Der Bachlauf wird mit Holzpflöcken, Farbe und/oder einem Mäher/Mulcher markiert (Abbildung 21) und dann mit dem Tieflöffel gebaggert. Die drei Hauptschwierigkeiten sind nasser, nicht tragfähiger Untergrund, die Vielzahl von entlang der begradigten Bäche verlegten Leitungen (Wasser, Abwasser, Gas, Öl, Strom, Postkabel etc.) sowie das Auffinden und Neuanschließen von Drainagen.

Abbildung 20: Ballonbereifte Schleppergespanne erwiesen sich als die geeignetsten Baufahrzeuge.

Abbildung 21: Trassenmarkierung mit Pflöcken und Rasenmäher

Die Anlage eines mäandrierenden Laufs und insbesondere das regelmäßige Vorkommen von Ausuferungen stehen in einem gewissen Widerspruch zu einer intensiven und ökonomischen landwirtschaftlichen Nutzung. Daher wurden nahezu alle LEV-Renaturierungen auf öffentlichen Flächen (Landes-, Kommunal- und Wasserverbandsflächen) durchgeführt. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass wegen Hochwassers wirklich die gesamte Überflutungsfläche im entsprechenden Eigentum sein muss (Abbildung 22). Im Ostalbkreis ergab sich im Hinblick auf öffentlichen Grundbesitz eine günstige Situation, nicht zuletzt durch öffentliche Grundstücksagglomerate, die im Rahmen der zahlreichen Flurbereinigungen und des Baus der zahlreichen Rückhaltebecken entstanden waren. Nur in einem Fall wurde zusätzlicher Grunderwerb im größeren Stil durchgeführt, in einem anderen erfolgte ein Grundstückstausch.

Abbildung 22: Hochwasser an der renaturierten Sechta. Auf einer Breite von bis zu 400 m und einer Fläche von über 60 Fußballfeldern herrscht Land unter.

Der LEV arbeitete eng zusammen mit den Wasserverbänden, der unteren Naturschutzbehörde und den Markungskommunen. Auch der amtlich bestellte Fischereiaufseher und zwei Naturschutzverbände waren eingebunden. In einem Fall erfolgte die Finanzierung über das Regierungspräsidium Stuttgart und die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg. Die Öffentlichkeit wurde auf Gemeinderats- und Ortschaftsratssitzungen sowie durch Presseartikel und in Einweihungsveranstaltungen informiert (Abbildung 23).

Die Vorbewirtschafter wurden überwiegend direkt eingebunden und erhielten in der Regel nach der Renaturierung eine Mehraufwandsentschädigung durch Landschaftspflegeverträge. In zwei Fällen wurde die maschinelle Bewirtschaftung ganz oder teilweise durch eine Beweidung mit rückgezüchteten Auerochsen ersetzt (Abbildung 1). Die eine Fläche hat eine Koppelgröße von 25 ha, die andere von 7,5 ha. Die Auerochsenprojekte haben sich als regelrechte Tourismusmagnete erwiesen. Zugleich bieten die Koppelzäune einen Schutz vor Betretung für die großräumigen Flächen, was sich insbesondere auf die Vogelfauna positiv auswirkt. Die beteiligten Institutionen, Gremien und Personen zeigten eine hohe Akzeptanz bezüglich der raumgreifenden und hochwassergefährdeten Renaturierungsstrecken. Gelegentlich war aber auch ein hoher Aufwand nötig, um einzelne Personen von den Maßnahmen und deren Prinzip zu überzeugen.

Abbildung 23: Einweihung von Renaturierungsinfotafeln

Bilanz der ersten neun Jahre Bachrenaturierung

Nach dem beschriebenen Renaturierungsverfahren wurden zwischen 2005 und 2013 insgesamt zwölf Bachabschnitte mit einer Gesamtlänge von etwa 15 Kilometern hergestellt (Tabelle 2). Sechs Renaturierungsmaßnahmen fanden an größeren Bächen und sechs an kleineren Bächen statt. Deren Einzugsgebiete lagen zwischen 0,3 km2 und 85 km2. Die längste Renaturierungsstrecke betrug 5.000 m mit einem Projektgebiet von 55 ha (Abbildung 24), die kürzeste 100 m mit einem Projektgebiet von 0,2 ha. Die Gesamtkosten für alle zwölf Maßnahmen lagen bei ca. 450.000 €, entsprechend ca. 30 € pro Meter renaturiertem Bach. Bei den einzelnen Maßnahmen lagen die Kosten zwischen 13 €/ m und 45 €/ m. Dies gilt für alle Baumaßnahmen von Brücken, Durchlässen, Verlegung von Abwasserleitungen, Tieferlegung von Feldwegen, Anlage von Flutmulden etc, aber nicht für den Grunderwerb. Auch wenn man über den längeren Zeitraum bis ins Jahr 2022 und wegen des derzeit laufenden Inflationsschubs die genannten Kosten für heute tendenziell mit einem Faktor von etwa 1,5 multiplizieren muss, ist das Renaturierungsverfahren nicht nur naturnäher, sondern auch wesentlich kostengünstiger im Vergleich zu Verfahren, die mit Gerinneaufweitungen/ Sekundärauen und Gestaltungsaufwand und daher mit erheblich größeren Erdbewegungen arbeiten (Abbildung 4).

Abbildung 24: Die 5 km lange renaturierte Schneidheimer Sechta

Abbildung 25: Zustand des Sixenbachs zwei Jahre nach der Renaturierung

In den renaturierten Gewässerläufen zeigt sich eine rasche Zunahme der Artenzahl der fließgewässergebundenen Makrophyten, der Libellen, der Fischindividuendichte und der Arten- und Individuenzahl von Vögeln, insbesondere aus der Gruppe der Watvögel. Ein Renaturierungsabschnitt wird außerdem von der Zweigestreiften Quelljungfer (Cordulegaster boltonii) als Jagdrevier genutzt. Die Einbringung von Kies und Totholz hat sich hierbei als sehr bedeutsam erwiesen. Seit dem Jahr 2012 läuft nun in fünf ausgewählten Renaturierungsstrecken ein auf fünf Jahre angedachtes Monitoringprogramm für biotische, chemische und insbesondere auch morphologische Parameter, welches vom Regierungspräsidium Stuttgart finanziert wird.

Ausblick

Gemäß der Philosophie der Herstellung eines naturnächsten Zustands gehen wir davon aus, dass sich mittelfristig die naturgewässertypischen Zönosen reetablieren werden und die Renaturierungsstrecken somit auch eine gute Spenderfunktion auf morphologisch defizitäre Gewässerabschnitte ausüben können. Die Erhöhung der Arten- und Individuenzahlen konnte durch ein Monitoringprogramm bei mehreren Organismengruppen bereits nachgewiesen werden. Im Hinblick darauf sehen wir die Renaturierungsstrecken auch als wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union. Voraussetzung hierfür ist – gegebenenfalls neben einer partiellen Beschattung – eine ausreichende chemische Gewässergüte, was derzeit noch nicht in allen Renaturierungsstrecken der Fall ist.

Als Kurzfazit aus den gemachten Renaturierungsaktivitäten lässt sich sagen: Renaturieren ist ganz einfach. Man muss es nur tun!

Der Autor

Ralf Worm ist seit 2001 Geschäftsführer des Landschaftserhaltungsverbands Ostalbkreis (Baden-Württemberg). Neben den „klassischen“ Naturschutzthemen wie der Heide- oder Nasswiesenpflege befasst er sich als Physiker auch intensiv mit den Grundlagen der Morphogenese in natürlichen Fließgewässern.

Literatur

Elser, P. (2012): Renaturierung der Schneidheimer Sechta im Ostalbkreis (Baden-Württemberg). Artenschutzreport 29, Jena: 21-25.

Foltyn, S. (2013): Monitoring an ausgewählten renaturierten Bächen im Ostalbkreis. Regierungspräsidium Stuttgart (unveröffentlichter Bericht): 39 S.

Harnischmacher, S. (2002): Fluvialmorphologische Untersuchungen an kleinen, naturnahen Fließgewässern. Bochumer Geographische Arbeiten 70, Bochum: 304 S.

Walter, R. C. & D. J. Merritts (2008): Natural Streams and the Legacy of Water-Powered Mills. Science 319, Nr. 5861: 299-304.

[1] BMU (2021): Nationale Wasserstrategie. Entwurf des Bundesumweltministeriums. Kurzfassung.

[2] Das Phänomen des verflochtenen Laufs eines Fließgewässers, welches mit zunehmender Wasserführung und mit zunehmendem Gefälle auftritt, bleibt hier vereinfachend ausgeklammert.

[3] Der sog. Gleithang wäre besser als „Gleitsohle“ zu bezeichnen und geht nach oben hin, je nach Sedimentkorngröße und Vegetationsbedeckung, häufig in eine steile Uferböschung über (Abbildung 10). Man sollte daher auch den diversen Spezies, seien es Frösche oder Gnuherden, zutrauen, dass sie in den langen Zeiträumen ihrer Evolution Mechanismen entwickelt haben, diese Böschungen zu überwinden und dass Sie hierzu keine vom Menschen gemachten Böschungsabflachungen benötigen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.