Das Artensterben vor dem Artensterben

Das Insektensterben ist seit der Krefelder Studie im Bewusstsein der Menschen angekommen. Doch wie stand es vor dieser Studie um die Artenvielfalt unserer Wiesen? „Das Artensterben ist kein neues Phänomen“, betont Reinhard Witt. Zusammen mit Katrin Kaltofen stellt er die Entwicklung dar.

von Reinhard Witt und Katrin Kaltofen erschienen am 31.03.2025„Shifting Baselines“ prägt uns alle. Die Wahrnehmung von dem, was normal ist, verschiebt sich mit jeder Generation ein Stück. Sobald etwas verschwindet oder weniger wird, merkt es die nächste Generation nicht unbedingt. Welche Fülle von Schmetterlingen ein heute 60-Jähriger noch als Kind sah, wird ein 30-Jähriger kaum noch erlebt haben. Und ein 10-jähriges Kind erst recht nicht. Der 60-Jährige kennt noch den Segelfalter, der 30-Jährige Schwalbenschwänze und dem 10-Jährigen bleiben ein paar Kohlweißlinge oder Zitronenfalter als „normal“ im Gedächtnis. Unsere Mitwelt verarmt und wir sind blind dafür. Das macht uns auch blind für den Naturschutz.

1Die Krefelder Studie zum Insektensterben hat viele nachdrücklich geschockt.1 Darin wurde nachgewiesen, dass nicht nur die Artenzahlen von Insekten drastisch gesunken sind, sondern vor allem deren Biomasse. Auf bis zu 76–82?% weniger Biomasse, also das Gesamtgewicht der Insekten, kamen die Wissenschaftler in den 27 Jahren zwischen 1989 und 2016. Auf diese kommt es allerdings primär an. 1989 ist folglich unsere erschreckend hohe Maßzahl für den Artenverlust bis heute. Doch was war vorher? Wir können es nur erahnen und es ist schmerzlich sich vorzustellen, was schon zuvor verloren ging. Wir versuchen diesen deprimierenden Schritt trotzdem, denn wir möchten, dass alle Beteiligten sich sehr schnell in die richtige Richtung zu einem effektiven Artenschutz bewegen. Die Krefelder Studie wurde in 63 ausgesuchten Naturschutzgebieten durchgeführt und hatte keinen Bezug zu deren Bewuchs und zur Pflege dieser Flächen. Sie war eher allgemeiner Art.

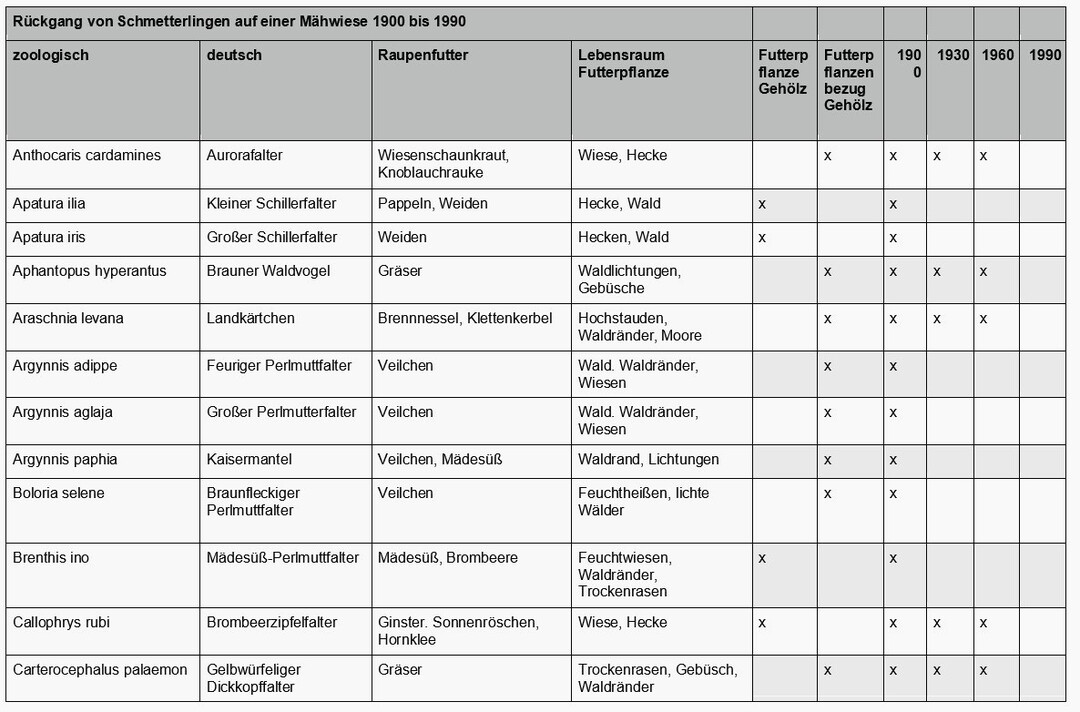

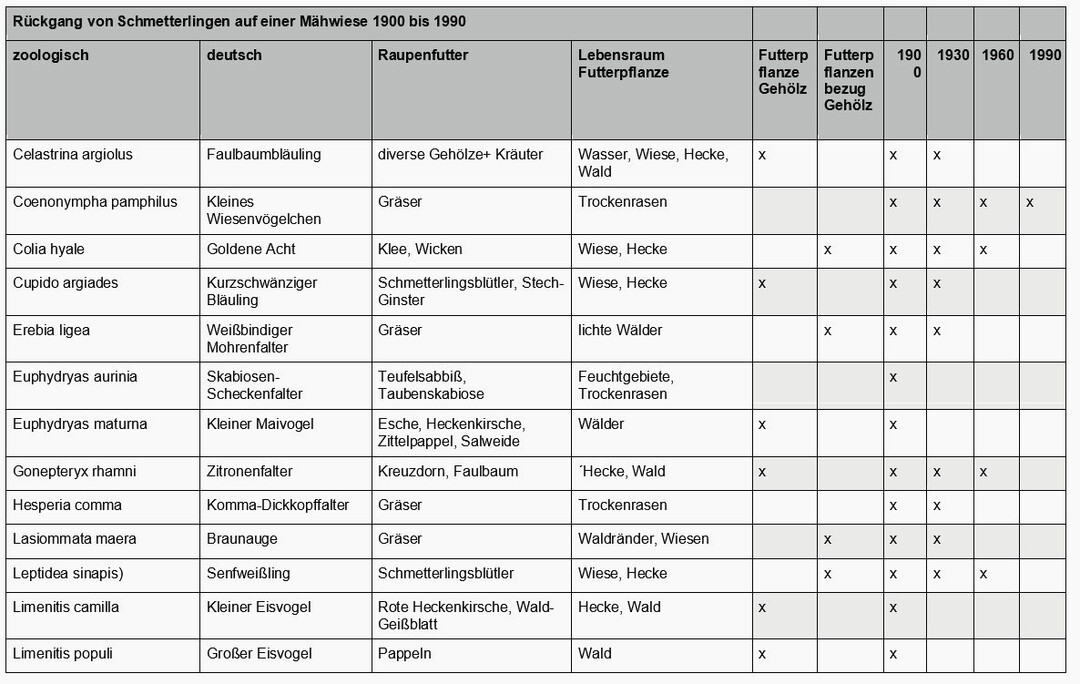

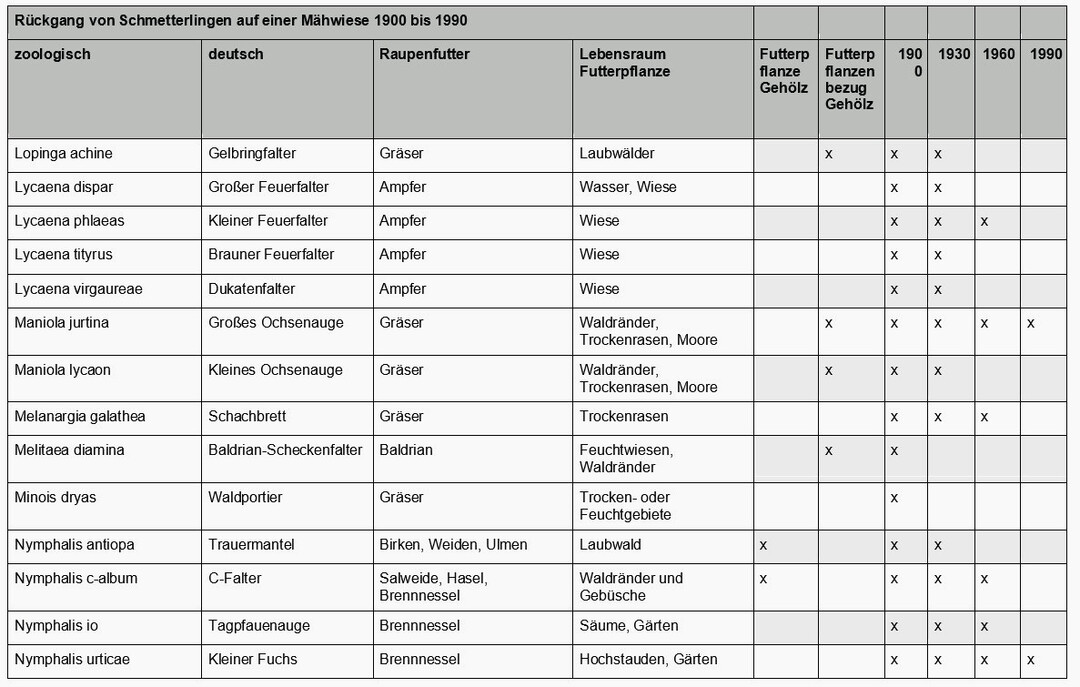

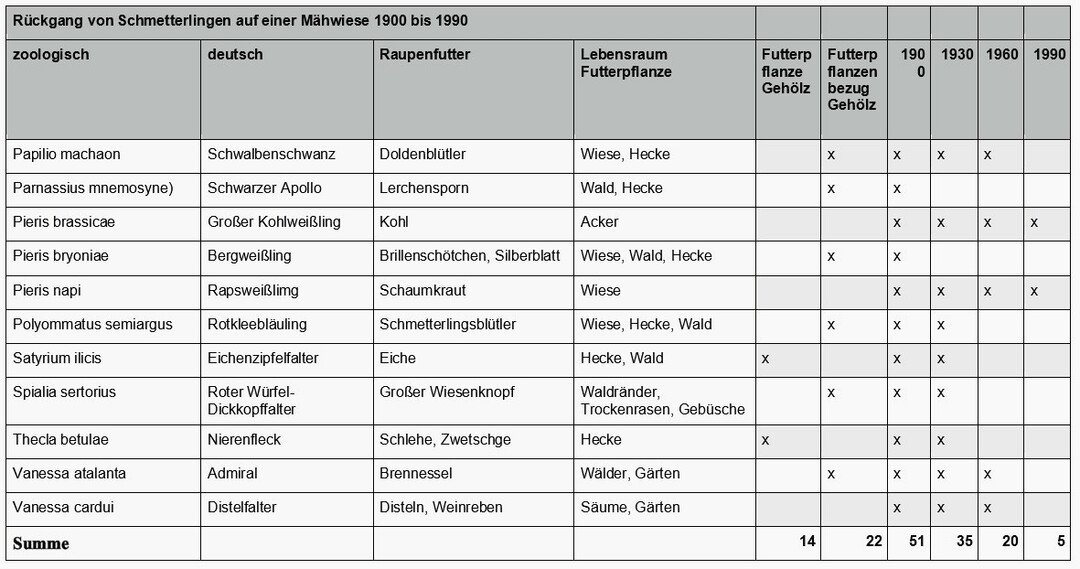

2Zwar wird das Insektensterben auf verschiedenste Ursachen zurückgeführt. Aber welche Rollen welcher Rückgang welcher Pflanzenarten gespielt hat, konnte damit nicht ermittelt werden. Die nun vorgestellte Sammlung von Schmetterlingen blickt auf den davor liegenden Zeitraum ab 1900 zurück. Das heißt, wir bekommen einen relativ präzisen Blick in unsere Vergangenheit. Wir lüften den Schleier der Demenz von „shifting baselines“. Im Berliner Museum für Naturkunde finden sich vier Kästen mit Tagfaltern von einer typischen Mähwiese im Thüringer Wald. Zwischen 1900 und 1990 gab es im 30-jährigen Abstand vier Bestandsaufnahmen, was die Zeit vor der Krefelder Studie abdeckt. Die Auswertung ist ganz einfach. Es wurden sämtliche Tagfalter auf diesem Standort gefangen und – nicht nett für die Falter, aber wichtig für die Wissenschaft – aufgespießt und so bis heute konserviert. Zusätzlich zu den gefangenen Faltern wurden die vorgenommenen Umweltveränderungen auf der Wiese oder an benachbarten Standorten notiert. Hier die Ergebnisse der vier Schmetterlingskästen mit dem jeweiligen Tagfalterbestand.

1900 – Die Mähwiese in Thüringen ist typisch für die damalige Kulturlandschaft. Sie kommt ohne Kunstdünger aus und es wird traditionell Heu gemacht. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich ein artenreicher Laubmischwald und ein frei mäandrierendes Bächlein mit Ufergehölzen und Hochstaudensaum. Die Mähwiese weist ein erstaunliches Artenspektrum auf. Insgesamt 51 Tagfalter werden gefangen. Alle sind heimisch, aber viele Namen davon muten uns heute exotisch an, so selten begegnen wir ihnen. Und wenn, dann bestimmt nicht auf einer ganz normalen Mähwiese. Haben Sie beim letzten Wiesenspaziergang einen Schwarzen Apollo entdeckt? Einen Baldrian-Scheckenfalter? Den Kleinen Eisvogel? Gar einen Berg-Weißling? Hier alle Namen: Aurorafalter, Kleiner/ Großer Schillerfalter, Brauner Waldvogel, Landkärtchen, Großer/ Feuriger/ Braunfleckiger und Mädesüß-Perlmutterfalter, Kaisermantel, Brombeer- und Eichen-Zipfelfalter, Gelbwürfeliger/ Komma- und Roter Würfel-Dickkopffalter, Faulbaum-/ Kurzschwänziger/ Rotklee-Bläuling, Kleines Wiesenvögelchen, Goldene Acht, Weißbindiger Mohrenfalter, Skabiosen-/ Baldrian-Scheckenfalter, Kleiner Maivogel, Zitronenfalter, Braunauge, Kleiner und Großer Eisvogel, Gelbringfalter, Großer/ Kleiner und Brauner Feuerfalter, Dukatenfalter, Kleines und Großes Ochsenauge, Schachbrett, Waldportier, Trauermantel, C-Falter, Tagpfauenauge, Kleiner Fuchs, Schwalbenschwanz, Schwarzer Apollo, Großer/ Berg-/ Senf- und Raps-Weißling, Nierenfleck, Admiral und Distelfalter

1930 – Dreißig Jahre reichen, um die Artenzahl stark zu reduzieren. Statt 51 fliegen nur noch 35 Arten. Warum? In der Zwischenzeit wurde der angrenzende Mischwald in eine Fichtenmonokultur umgewandelt. Das hat Folgen, denn die Raupen von immerhin 14 Arten, rund ein Drittel, fressen Gehölzblätter. Der Nachwuchs von Kleinem und Großem Schillerfalter verspeist Weiden- beziehungsweise Pappelblätter, der Mädesüß-Perlmuttfalter nimmt auch Brombeeren. Faulbaum-Bläulinge sind am gleichnamigen Strauch zu finden, der Kleine Maivogel steht auf Eschen, Heckenkirsche und andere Gehölze. Und, logisch, der Zitronenfalter braucht Kreuzdorn und Faulbaum zur Eiablage. Aber es muss nicht direkt das Gehölz sein, von dem die Raupe frisst, manchmal sind es nur die Umweltbedingungen, die ein Gehölz schafft, was wiederum bestimmten Futterkräutern oder -gräsern die Existenz ermöglicht. Sehr deutlich wird das beim Veilchen, das im meist feuchteren Schatten gedeiht und dann blüht, wenn die Laubgehölze noch kahl sind. Ohne Veilchen fallen alle vier Perlmutterfalterarten aus. Indirekt auf Futterpflanzen angewiesen, die Schatten und Feuchtigkeit sowie freien Platz unter Gehölzen brauchen, sind insgesamt 22 der 51 Arten, was 43?% entspricht. Diese Tagfalter gingen uns zwischen 1900 und 1930 verloren: Kleiner und Großer Schillerfalter, Großer/ Feuriger/ Braunfleckiger und Mädesüß-Perlmutterfalter, Kaisermantel, Skabiosen-Scheckenfalter, Kleiner Maivogel, Kleiner und Großer Eisvogel. Baldrian-Scheckenfalter, Waldportier, Schwarzer Apollo sowie Berg-Weißling.

1960 – Die kommenden dreißig Jahre löschen weitere 15 Tagfalter aus. Nur noch 20 der ursprünglich 51 Arten können die Wissenschaftler nachweisen. Dem voran gingen die Regulierung des Bachlaufes mit der Vernichtung der Ufergehölze und ihrer begleitenden Saumvegetation. Erinnern wir uns an diese Zeit, so beginnt ab den 50er-Jahren auch die industrielle Landwirtschaft mit Massen von Kunstdünger und Pestizideinsatz. Die Flurbereinigung schaffte die Voraussetzungen dafür. Wir verzeichnen das Ableben des Eichenzipfelfalters, dessen Raupen auf Eichen angewiesen sind. Auch der Trauermantel ist weg, sein Nachwuchs braucht zum Überleben Birken, Weiden, Ulmen. Ein weiteres Opfer nennt sich Nierenfleck, dessen Raupe Schlehe und Zwetschge frisst. Durch die Begradigung verschwindet bereits zwischen 1930 und 1960 ein Teil der begleitenden Krautvegetation, die oft ein Saum oder eine Feuchtwiese ist. Wenn wir wissen, dass der Nachwuchs vom Roten Würfel-Dickkopffalter vom Großen Wiesenknopf frisst und Dukatenfalte sowie Großer beziehungsweise Brauner Feuerfalter vom Ampfer, verstehen wir ihren Abgang. Kein Wunder, dass wir als Verstorbene gleich drei Bläulingsarten vermerken, wobei Faulbaum-, Kurzschwänziger Bläuling und Rotklee-Bläuling noch nicht einmal sehr festgelegt sind. Ihre Raupen futtern auf verschiedenen Gehölzen und Kräutern, vor allem auf Schmetterlingsblütlern. Sogar relativ anspruchslose Gräser benötigende Arten wie Weißbindiger Mohrenfalter, Komma-Dickkopffalter, Braunauge, Gelbringfalter, Kleines Ochsenauge kommen nicht mehr klar. Ihre Wildgräser sind weg.

1990 – Noch einmal 30 Jahre später ist die Vielfalt endgültig am Boden. Die Flurbereinigung hat ihre Arbeit gründlich erledigt und die letzten naturnahen Reste der Landschaft ausradiert. Mittlerweile grenzt eine Intensiv-Futterwiese mit Zuchtgräsern an den Bach. Die einstige blumenreiche Mähwiese ist komplett verschwunden, stattdessen wird intensiv mit Kühen beweidet. Weitere 15 Arten segnen das Zeitliche, im Vergleich mit 1960 nahezu die Hälfe der bis dahin Überlebenden. Ursache sind Verluste an Lebensraum und Raupenfutterpflanzen. Deshalb müssen wir neue Namen in den Nachruf schreiben. Dem Aurorafalter mangelte es an Wiesen-Schaumkraut oder Knoblauchsrauke. Auch andere typische Wiesenkräuter wie Ampfer fehlten, was dem Kleinen Feuerfalter als letztem der Feuerfalter den Garaus macht. Brauner Waldvogel, Gelbwürfeliger Dickkopffalter oder Schachbrett suchten vergebens heimische Gräser zur Eiablage. Brombeer-Zipfelfaltern mangelte es an Ginstern, Sonnenröschen oder Hornklee. Schwalbenschwänze fanden keine Wilde Möhre. Der Goldenen Acht ließen die Kühe zu wenig Klee und Wicken übrig. Senf-Weißlinge versuchten vergebens, Schmetterlingsblütler zu finden, von den naturnahen Wiesen sehr viele haben und Intensivwiesen zu wenig. Zwischenzeitlich verschwanden auch die letzten Faulbäume und Kreuzdorne, das Aus des Zitronenfalters. Ist es nicht ein Armutszeugnis, dass sogar Brennnesseln für Landkärtchen, C-Falter, Tagpfauenauge oder Admiral zu fehlen scheinen? Die Intensivlandwirtschaft ist so gründlich, dass sie sogar dem häufigen Distelfalter seine Disteln nimmt. Auch er verschwand. Doch nicht nur die Raupen kommen nicht mehr hoch, auch die Erwachsenen verhungern auf einer Intensivweide. Nektarreiche Blüten sind entweder grundsätzlich nicht da oder bis zum Boden abgefressen.

3Von ursprünglich 51 Tagfaltern haben in diesem Gebiet nur fünf die 90er-Jahre erreicht: Kleines Wiesenvögelchen, Großes Ochsenauge, Kleiner Fuchs, Großer Kohlweißling und Raps-Weißling. Das entspricht einer Abnahme von über 90?%. Und das in weniger als einem Jahrhundert. In den meisten Fällen waren das in irgendeiner Form von Gehölzen abhängige Arten.

Wir können diese Rechnung auch andersrum aufmachen. Wie viele Tagfalter der Studie brauchen weder direkt noch indirekt Gehölze? Obwohl wir ein Wiesenbild betrachten, verbleiben dann nur 14 von 51 Arten. Gerade ein Drittel der Tagfalter kann also im Prinzip auch ohne Gehölze und die dazugehörigen Lebensräume auskommen. Beispiel hierfür sind Kleines Wiesenvögelchen, Kommadickkopffalter, Schachbrett oder Kleiner Fuchs, dazu Raps- und Großer Kohlweißling. Sie leben von Gräsern oder Kräutern des Offenlandes. Aber alles ist mit allem vernetzt. Andere der Nichtgehölzarten verschwinden, nachdem es ihren Lebensgewohnheiten an den Hals ging. Mit der Begradigung des Baches und dem Roden der Ufergehölze standen alle vier Feuerfalterarten und auch der Skabiosen-Scheckenfalter vor dem Nichts. Sie leben auf wechselfeuchten und trockenen Wiesen.

Letzteres Beispiel belegt übrigens sehr gut, dass wir keine monokausalen Zusammenhänge nach dem Motto „Gehölz für Raupe da – alles gut“ ziehen sollten. Die Ursachen für das Verschwinden sind vielschichtig und oft fehlen uns die passenden Antworten, warum genau diese Art verschwindet, eine andere aber nicht. Auf jeden Fall haben wir durch diese Bestandsaufnahmen sehr viel lernen können:

- Eine artenreiche Wildblumenwiese allein ist keine Garantie für eine große Vielfalt an Tagfaltern. Kräuter und Stauden allein reichen dafür nicht aus.

- Erst die passenden heimischen Gehölze im Umfeld sichern das Überleben vieler Blütenbesucher. Sie spielen eine primäre Rolle für die Biodiversität und die potenzielle tierische Nutzbarkeit von Lebensräumen.

- Es müssen unterschiedliche Lebensraumstrukturen im direkten Umfeld vorhanden sein. Beispiel Waldrand, Hecke mit Wildblumensaum, Uferstreifen mit Hochstauden oder Bach. Stichwort Biotopmosaik und -vernetzung. Ein beträchtlicher Teil der Arten ist genau deswegen verschwunden, weil die Landschaft drumherum standardisiert und denaturiert wurde.

Diese Bestandsaufnahme zeigt das „shifting baselines“-Phänomen einer in der Zwischenzeit verarmten Umwelt sehr deutlich. Wenn laut der Hallmannstudie seit 1990 80?% der Biomasse an Insekten verschwunden ist, wie viel mehr verschwand dann vorher? 1990 war ja nicht der Ausgangspunkt des Artensterbens, sondern nur ein Zwischenstadium, in dem der Artenrückgang schon in vollem Gange war. Bedenken wir: Das waren nur die Tagfalter – ein Bruchteil der von Gehölzen abhängigen Insekten. Doch wir sind ziemlich sicher, dass man die gleiche Negativbilanz auch bei anderen Insektengruppen finden würde. In den hundert Jahren vor der Krefelder Studie haben wir in vielen unserer immer weiter industrialisierten, intensiv genutzten Landschaften also schon viele Arten verloren. Die Krefelder Studie hat sehr wahrscheinlich auf einer bereits deutlich reduzierten Insektenvielfalt und -biomasse als Ausgangspunkt aufgesetzt. Und jetzt die vielleicht deprimierendste Erkenntnis: Das Insektensterben hat lange vor 1990 angefangen.

Aber die Bestandsaufnahme zu den thüringischen Tagfaltern zeigt uns noch etwas anderes: Landnutzungsänderungen sind einer der großen Treiber des Artensterbens. Wollen wir Arten zurückholen, müssen wir unser Nutzungsverhalten deshalb entsprechend anpassen. Und um besser zu verstehen, in welche Richtung das gehen könnte, wäre es unter anderem hilfreich, unseren Blick in alle Richtungen zu weiten. Wir sollten gezielt die Balance dahingehend verschieben, dass wir Konzepte für eine weiter entfernte Zukunft mithilfe eines Verständnisses für vergessene Arten und Landschaften entwickeln: Das Übermorgen aus dem Vorgestern entwickeln.

1 Hallmann, C. et al. (2017): „More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas“

Reinhard Witt/ Katrin Kaltofen: Wildgehölze. Heimische Gehölze für Gärten und andere Freiflächen. Verlag Naturgarten, 2025.

- Herbert Nickel 01.08.2025 17:15Es stimmt zwar alles, was in dem Artikel drinsteht, aber es ist unglücklich, dass die Kuh so schlecht wegkommt und nur im Zusammenhang mit der historisch jüngeren Intensivbeweidung gesehen wird. Tatsächlich waren historisch die meisten Grünländer in den deutschen Mittelgebirgen extensive Sommerweiden, vorwiegend mit Rindern. Ganz besonders gilt dies für die Zeit bis nach dem 2. Weltkrieg. Seit die Weiderinder weg sind oder ihre Besatzstärke vervielfacht wurde, geht es mit der Pflanzen- und Tierartenvielfalt in den Mittelgebirgen dramatisch bergab. Die 51 Arten im Jahr 1900 wurden also wahrscheinlich maßgeblich von den Rindern "herbeigefressen" und über Jahrhunderte oder noch länger erhalten. Rinder spielen eine maßgebliche Rolle gerade auch für diejenigen Arten, die Gehölze benötigen. Denn diese Gehölze (Birken, Espen, Weiden, Schlehen etc.) müssen halboffen stehen und nicht im dunklen Wald. Derartige Gehölzsäume können auf Dauer nur im Randbereich von Extensivweiden existieren. Auf Siebenbürgener Rinder- und Wasserbüffelweiden sieht man manchmal 100e von Schmetterlingen an Tränken, wo die Weidetiere gehäuft koten und urinieren. Darunter Östlicher Großer Fuchs und andere seltene und bei uns (fast) ausgestorbene Arten, die dort u.a. Mineralsalze aufnehmen. Offene Gehölze stehen dort überall. Die heutige Intensivweide, die am Ende auch noch nachgemäht wird, ist in nichts vergleichbar mit dieser traditionellen, "alten" Weide und rückt das Gesamtbild der Kuh in eine gefährliche Schieflage, die zu ihrer Ablehnung im Naturschutz führt. Tatsächlich brauchen wir nicht weniger, sondern mehr Kühe in der Landschaft, aber nicht 20 pro Hektar, sondern maximal 0,7.Antworten

- ElbeBiber 04.04.2025 11:52Klasse Artikel!!!Antworten