Neue Studie zeigt Probleme und Chancen

Ein internationales Forschungsteam unter Leitung des Senckenberg-Wissenschaftlers Prof. Dr. Peter Haase hat die Ergebnisse weltweiter Maßnahmen zum Schutz der biologischen Vielfalt in Flüssen ausgewertet. Ihre jetzt im Journal „Nature Reviews Biodiversity“ erschienene Studie zeigt, dass viele Schutz- und Renaturierungsmaßnahmen zu kurz greifen und oft nur geringe Erfolge bringen.

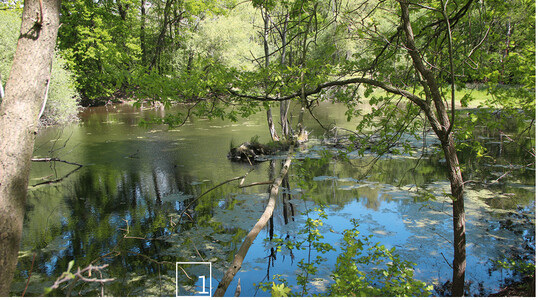

von Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung/Redaktion erschienen am 05.02.2025„Vielerorts reichen die Schutz- und Renaturierungsmaßnahmen nicht aus, um die Belastungen unserer Flüsse auszugleichen“, berichtet Haase. „Der Verlust der biologischen Vielfalt in Flüssen ist weitaus stärker als in terrestrischen oder marinen Ökosystemen: 88?% der Megafauna wie Flussdelfine, Schildkröten und Störe sind vom Aussterben bedroht.“ Das Forschungsteam hat insgesamt 7.195 Projekte in 26 Regionen der Welt, verteilt über verschiedene Kontinente, Länder und Flusseinzugsgebiete, im Hinblick auf ihre Effektivität zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Flüssen ausgewertet. „Die große Mehrzahl dieser Schutzmaßnahmen erzielte entweder keine oder nur geringe ?Verbesserungen der Biodiversität“, resümiert Haase.

Die Forschenden betrachteten in ihrer globalen Analyse neun verschiedene Kategorien von Schutzmaßnahmen, darunter die Renaturierung von Lebensräumen, die Reduzierung von Schadstoffeinträgen und die Bekämpfung invasiver Arten. Dass viele der bisherigen Maßnahmen nur geringe Verbesserungen für die Artenvielfalt brächten, bedeute dabei nicht zwangsläufig, dass die einzelnen Maßnahmen keinen Nutzen hätten. Vielmehr würde es vielfach an einer umfassenden Herangehensweise fehlen, die mehrere Stressfaktoren gleichzeitig adressiert. „Lokale Maßnahmen wie die Renaturierung begradigter Flussläufe sind ein wichtiger Schritt, reichen aber oft nicht aus, wenn die Hauptursachen wie diffuse Verschmutzung oder invasive Arten unberücksichtigt bleiben“, so Haase weiter. „Auch der richtige geografische Maßstab und eine langfristige Überwachung sind entscheidend. Flüsse und ihre Ökosysteme erstrecken sich oft über Ländergrenzen hinweg. Eine ganzheitliche, flusseinzugsgebietsweite Planung, die sowohl ökologische als auch soziale Aspekte einbezieht, könnte die dringend benötigte Wende bringen.“

Die Autorinnen und Autoren der Studie plädieren für eine kontinuierliche Überwachung und Auswertung der Effektivität von Schutzmaßnahmen und für die Einbindung aller relevanten gesellschaftlichen Akteure. „Ein Schlüssel zum erfolgreichen und wirksamen Schutz der Biodiversität unserer Flüsse ist die sogenannte ‚Koproduktion‘ – die gemeinsame Entwicklung von Lösungen durch Forschung, Politik, indigene Gemeinschaften und andere lokale Gruppen, die direkt von der Flussnutzung profitieren“, erklärt Haase. „Dieser Ansatz verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit lokalem Wissen und berücksichtigt sowohl ökologische als auch gesellschaftliche Bedürfnisse. Dadurch können Konflikte reduziert und die Akzeptanz von Maßnahmen erhöht werden. Zudem ermöglicht Koproduktion flexible, standortspezifische Lösungen, die sich dynamisch an neue Herausforderungen anpassen lassen. Flüsse sind komplexe Ökosysteme, die eng mit ihrem Einzugsgebiet verknüpft sind. Ihre Rettung erfordert daher koordinierte, großflächige Anstrengungen. Die Kombination von Wissenschaft, politischem Willen und gesellschaftlichem Engagement kann zukünftig den entscheidenden Unterschied machen.“

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.