Mastfußflächen als Trittsteine?

Abstracts:

In dem stark durch intensive Landwirtschaft geprägten Gebiet zwischen Lommatzsch, Döbeln und Oschatz in Mittelsachsen wurde mittels eines theoretischen Ansatzes die potenzielle Bedeutung von Kleinstrukturen für das Biotopverbundsystem anhand von 26 Fußflächen von Masten für Hochspannungsleitungen untersucht. Diese wenige Quadratmeter großen Flächen sind dauerhaft von der direkten Inanspruchnahme als landwirtschaftliche Nutzfläche ausgeschlossen. Es wurden Biotopstrukturen vorgefunden, die als Trittsteine oder sogar dauerhafte Lebensräume für zumeist eurytope Arten infrage kommen können, welche auf den umgebenden landwirtschaftlichen Flächen kein Lebensraumangebot finden. Obwohl solche Kleinstrukturen hochwertige Trittsteine und strukturreiche Rückzugsräume wie Feldgehölze oder andere Habitatinseln und dergleichen in der Agrarlandschaft nicht ersetzen können, lässt sich anhand eines Vernetzungsindex aufzeigen, dass solche Kleinstrukturen den Biotopverbund verbessern.

Transmission tower bases as stepping stones? The importance of isolated small structures for the habitat network in agricultural landscapes

The area between Lommatzsch, Döbeln, and Oschatz in central Saxony is strongly characterized by intensive agriculture; using a theoretical approach, the potential importance of small structures for an integrated habitat network was examined using the base areas of 26 transmission towers for high-voltage lines. These areas of a few square metres are permanently excluded from direct use as agricultural land. Habitat structures were found that can be used as stepping stones or even permanent habitats for mostly eurytopic species which cannot find habitats in the surrounding agricultural land. Although such small structures cannot replace high-quality stepping stones and structurally rich refuges, such as copses or other habitat islands in the agricultural landscape, a networking index shows that such small structures improve the habitat network.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Die Artenvielfalt wird in hohem Maße durch die Vielfalt und Ausstattung der Landschaft mit naturnahen Landschaftselementen und deren strukturelle Anordnung beeinflusst (zum Beispiel , ,With2019). Daher sind in strukturreichen, gut vernetzten und unzerschnittenen Landschaften mit hohen Anteilen extensiv bewirtschafteter Flächen höhere Artenzahlen anzutreffen als in ausgeräumten und zerschnittenen Landschaften , ,Recket al. 1999. Während vor der Industrialisierung in Mitteleuropa noch kleinteilige Felder mit zahlreichen Strukturen wie Feldhecken, Feldgehölzen oder Feldrainen bewirtschaftet wurden, war es im Zuge der industriellen Entwicklung durch eine verbesserte technische Ausrüstung, Flächenzusammenlegungen und den Einsatz von chemischem Pflanzenschutz möglich, immer größere Felder zu bestellen und den Ertrag zu steigern. Dabei gingen naturnahe Lebensräume innerhalb der Agrarlandschaft mehr und mehr verloren. Die Lebensräume von Tier- und Pflanzenarten wurden in unterschiedlich stark isolierte Teilbereiche getrennt und dazwischenliegende Flächen durch die intensive Nutzung schwerer überwindbar. All dies führte zu einem starken Rückgang der Artenvielfalt seit den 1950er-Jahren , BMU 2015Jedicke2015,Knickelet al. 2001). Aktuell zeigt sich dies insbesondere am Rückgang der Insekten ,Seiboldet al. 2019.

Neben dem Vorhandensein von Lebensräumen spielt auch die Entfernung zwischen ihnen eine besonders wichtige Rolle für den langfristigen Erhalt der Populationen und den genetischen Austausch. Nur wenn ein Austausch zwischen verschiedenen naturnahen Landschaftselementen möglich ist, können unterschiedliche Lebensräume und Biotopstrukturen genutzten werden, jahreszeitliche Wanderungen stattfinden oder eine Wiederbesiedelung im Falle des Erlöschens lokaler Populationen erfolgenKilleret al. 1994, , DLV 2014.

Ziel der Arbeit war es zu untersuchen, inwieweit Kleinstrukturen in einer ansonsten intensiv genutzten Agrarlandschaft zum Biotopverbund beitragen können.

Dazu wurden die Mastfußflächen von großen Überlandleitungen ausgewählt, da diese in der intensiv genutzten Landschaft, wie beispielswiese in Sachsen, oft die einzigen Kleinstrukturen in weitem Umkreis sind. Die Untersuchung der Funktion solcher Flächen als Trittstein im Biotopverbund erfolgte anhand von Konnektivitätsmaßen.

2 Grundlagen und Methoden

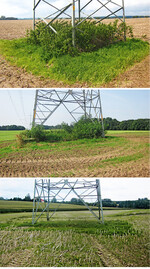

Gittermasten sind turmartige Bauwerke, die 100 m und höher sein können. Es handelt sich in der Agrarlandschaft in der Regel um Stromleitungen tragende Stahlfachwerkskonstruktionen. Der Fuß besteht aus vier Streben, die am Boden zusammen die vier Ecken eines Quadrates (Seitenlänge in der Regel 8 m, mitunter größer) bilden. Aufgrund dieser Konstruktion entstehen ein Innenbereich sowie ein geringer äußerer Randbereich, hier zusammen als Mastfußfläche bezeichnet, welcher der direkten Inanspruchnahme durch landwirtschaftliche Bodennutzung entzogen ist. Während die Masten den jeweiligen Energiekonzernen gehören, wurden für die Standorte Gestattungsverträge oder ähnliche vertragliche Regelungen mit den Flächeneigentümern und Pächtern getroffen. Zwecks Erhaltung der Standsicherheit erfolgen auf den Flächen regelmäßige Pflegemaßnahmen.

2.1 Methodik und Arbeitsschritte

Die verwendete Methodik umfasste folgende Arbeitsschritte, die im Anschluss weiter ausgeführt werden:

1. Auswahl von Mastfußflächen in intensiv genutzten Ackerflächen,

2. Festlegung der Untersuchungsräume (500 m Radius um die Mastfußflächen),

3. Kartierung der Biotope der eigentlichen Mastfußflächen,

4. Kartierung aller Biotope der Untersuchungsräume aus Schritt 2,

5. Auswahl von Schirmarten und Zuordnung zu Biotoptypen,

6. Pufferung und Zusammenführung aller Biotope mit einer angenommenen Wanderdistanz von 200 m zu Biotopkomplexen (getrennt für die jeweilige Schirmart),

7. Unterteilung der Biotopkomplexe durch zerschneidende Elemente (Straßen und dergleichen),

8. Berechnung des Konnektivitätsmaßes CBI-IND2_TC für die Biotopkomplexe, einmal mit Berücksichtigung der Mastfußflächen und einmal ohne.

2.2 Untersuchungsgebiet

Die untersuchten Mastfußflächen befinden sich in Sachsen im Dreieck zwischen den Städten Oschatz, Lommatzsch und Döbeln (Abb. 1). Sie liegen innerhalb dreier verschiedener naturräumlicher Einheiten (Makrogeochoren): im Norden das Nordsächsische Platten- und Hügelland, im mittleren Teil das Mittelsächsische Lösshügelland und im Süden das Mulde-Lösshügelland . Insbesondere im Lösshügelland herrschen aufgrund der hochwertigen Lössböden mit einer Mächtigkeit von 0,5 bis zu örtlich 20 m sehr gute Bedingungen für die Landwirtschaft vor. Die flach-wellige Landschaft ist daher geprägt durch intensive Landwirtschaftsflächen und durch Einschnitte der Bäche und Flüsse, in denen sich hohe Anteile naturnaher Flächen befinden. Letztere sind damit von hoher Bedeutung für den großräumigen Biotopverbund. Agrarisch genutzte Areale nehmen in den drei Naturräumen mit 55–76 % jeweils die größten Flächenanteile am Gesamtgebiet ein. Kleinstrukturen machen in den Naturräumen maximal 1,5 % aus (LfULG 2013a, LfULG 2013b, LfULG 2013c).

2.3 Flächenauswahl

Im ersten Schritt erfolgte die Auswahl der untersuchten Mastfußflächen mithilfe eines Luftbildes (GeoSN 2015). Dabei wurde vor allem auf Größe und Lage der Flächen geachtet. Die Flächen der Mastfüße selbst sollten eine Größe von 1.000 m² nicht überschreiten und sich in isolierter Lage auf Ackerflächen befinden. Ein weiteres Kriterium war die Entfernung zum nächsten Biotop am Rande der Ackerfläche. Sie sollte 200 m nicht unterschreiten, um einen möglichst hohen Isolierungsgrad zu gewährleisten.

Um die erweiterten Untersuchungsräume der Mastfußflächen abzugrenzen, wurde im zweiten Schritt ein Puffer mit einem Radius von 500 m um die Mastfußstandorte erzeugt, was zu einer im Mittel 80 ha großen Untersuchungsfläche um jeden Mastfuß führte.

2.4 Kartierung

In einem dritten Schritt wurden die Mastfußflächen aufgesucht, fotografisch dokumentiert und die vorgefundenen Biotope nach der Biotoptypenliste des Landes Sachsen mithilfe von Fotos und Artenlisten eingeordnet. Insgesamt wurden nach diesem Prinzip 26 Mastfußflächen samt umliegenden Gebieten untersucht und zudem faunistische Zufallsbeobachtungen notiert.

Im vierten Schritt erfolgte die Kartierungen dieser Areale im Zeitraum vom 16. August bis zum 18. August 2017, am 21. und am 22. August 2017 sowie am 5. November 2017 im Maßstab 1 : 5.000 auf der Grundlage der Biotoptypenliste für Sachsen . Die im Gelände kartierten Daten wurden in einem Geographischen Informationssystem (GIS; ArcGIS der Firma ESRI in der Version 10.4.1) digitalisiert und ausgewertet. Weiterhin wurde im GIS ein Abgleich der Flächen aller ermittelten Biotoptypen mit der Selektiven Biotopkartierung des Freistaates Sachsen (Stand 2002) und der Biotop- und Landnutzungstypenkartierung (BTLNK, Stand 2005) vorgenommen, um beispielsweise gesetzlich geschützte Biotope auf den Mastfußflächen zu ermitteln.

2.5 Schirmarten

Die vorliegenden Untersuchungen basieren auf der Annahme des Vorkommens von vier häufigen Tierarten der Agrarlandschaft. Ob die Arten tatsächlich auf den Mastfußflächen vorkommen, war nicht Gegenstand der Untersuchung. Die Arten wurden aufgrund ihrer unterschiedlichen Lebensraumansprüche als Schirmart ausgewählt (Schritt 5) und dem jeweiligen Lebensraumtyp zugeordnet (Tab. 1). Mit der Feldspitzmaus ( Crocidura leucodon ) und der Dorngrasmücke ( Sylvia communis ) boten sich zwei Insektenfresser an, die unterschiedliche „Etagen“ von Kleinstrukturen bewohnen. Die Dorngrasmücke ist eine hochmobile Art, die geeignete Strukturen von ihrer Ansitzwarte aus sondieren und gezielt ansteuern kann . Die Feldspitzmaus dagegen ist weniger mobil. Sie orientiert sich zwar an schutzbietenden Strukturen, aber Strecken in der offenen Feldflur über ihren Aktionsradius hinaus überwindet sie eher zufällig . Das Hermelin ( Mustela erminea ) steht stellvertretend für die Räuber unter den Kleinsäugern, dessen Vorkommen unter anderem stark an die Feldmaus ( Microtus arvalis ) als seinem Hauptbeutetier gebunden sind. Das Hermelin überwindet auf seinen Streifzügen auch in der offenen Feldflur große Strecken und kann so neue Habitate erschließen. Der Kupferfarbene Buntgrabläufer ( Poecilus cupreus ) ist als häufige Laufkäferart der Ackerlandschaft ein Stellvertreter der Insekten. Er gehört zu den weniger mobilen Arten und stößt, ähnlich wie die Feldspitzmaus, wohl eher zufällig auf die verstreut liegenden Kleinstrukturen. Alle genannten Arten sind aus der Region bekannt .

In Schritt 6 wurden die Lebensräume der ausgewählten Tierarten im GIS räumlich modelliert (Tab. 1). Dabei wurden für jede Tierart separate Datensätze erstellt. Der Laufkäfer Poecilus cupreus hält sich gerne in der unmittelbaren Nähe zu Stillgewässern und naturnahen Gräben auf. Für ihn wurde als Lebensraum ein 50 m breiter Streifen beiderseits dieser Elemente angenommen. Im Falle von Sylvia communis erfolgte eine Zuordnung zum Lebensraum Waldränder mit einer Tiefe von 50 m ins Waldinnere.

Die einzelnen Lebensräume der vier Tierarten wurden mit einem angenommenen durchschnittlichen Aktionsradius von 200 m gepuffert und anschließend zu Lebensraumkomplexen zusammengeführt, nach der Maßgabe, dass sich die Puffer zweier Lebensräume berühren.

2.6 Unterteilung der Biotopkomplexe durch zerschneidende Elemente

Als zerschneidende Elemente wurden Landes- oder Bundesstraßen angesehen und in Schritt 7 mit einer Gesamtbreite von 15 m modelliert. Für die flugfähige Sylvia communis stellen die Land- und Bundesstraßen keine Barriere dar. Kreis- und Gemeindestraßen sowie Wirtschaftswege wurden wegen der geringeren Verkehrsstärke als auch für flugunfähige Arten passierbar angenommen. Wurde ein Lebensraumkomplex durch eine Straße zerschnitten, entstanden zwei separate Komplexe, mit denen anschließend separat gerechnet wurde.

2.7 Berechnung der Konnektivität

Um die Vernetzung der Biotope zu erfassen, wurde der Indikator 2 „Total Connectivity“ des sogenannten City Biodiversity Index (CBI) verwendet, in der Folge als „IND2_TC“ bezeichnet . Dieser basiert auf der Größe der zusammenhängenden naturnahen Lebensräume in einer Umgebung, die für Wildtiere eher lebensfeindlich erscheint. So kann der Indikator IND2_TC auch auf die ausgeräumten Agrarlandschaften der heutigen Zeit angewandt werden. Es wurde die verbesserte Formel nach (2018) angewandt, die auf der Berechnung der effective mesh size (m) nachJaeger(2000) beruht:

IND2_TCCBI_impr

=1 (A2G 1 + A2G 2 + A2G 3 + … A2G n) (1)

= Atotal

AG n = Fläche der einzelnen Lebensraumkomplexe (als verbunden betrachtete Habitate)

Die für einen Landschaftsausschnitt (Untersuchungsraum) ermittelten Werte für den IND2_TC mit Berücksichtigung der Mastfußflächen und ohne diese Flächen wurden miteinander verglichen und die prozentualen Unterschiede berechnet.

Um eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Untersuchungsräumen zu gewährleisten, wurde für Atotalder Mittelwert der Flächengrößen der Untersuchungsräume gebildet. Der Mittelwert bezieht sich somit immer auf die Untersuchungsräume, die sich durch den Puffer von 500 m um die Mastfußfläche ergeben.

3 Ergebnisse

3.1 Ergebnisse der Biotopkartierung

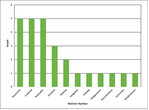

An den insgesamt 26 untersuchten Mastfußflächen hat der Biotoptyp „Brennnessel-Staudenflur“ mit 69 % (21 Flächen) den größten Anteil. 16 % werden vom Biotoptyp „Gebüsch stickstoffreicher ruderaler Standorte“ eingenommen und 15 % vom „sonstigen extensiven Grünland“. Auf allen Mastfußflächen bis auf die dem Grünland zugeordneten Flächen ist in unterschiedlichen Anteilen Urtica dioica zu finden.

Die nächstgelegenen Biotoptypen an den Rändern der die Mastfüße umgebenden Ackerflächen sind sehr unterschiedlich. In fünf Untersuchungsräumen handelte es sich um Baumreihen, die überwiegend an Straßenrändern stehen. Weitere fünf Mastfußflächen haben jeweils einen Laubwald oder eine Ruderalflur als nächsten Nachbarn (Abb. 4). Grünland ist als nächster Nachbar am Rande der umgebenden Ackerfläche dreier Mastfußflächen verzeichnet, die vorwiegend dem artenarmen intensiven Dauergrünland zugeordnet sind und sich überwiegend an Straßenrändern befinden. Zwei Mastfußflächen haben bebaute Flächen in nächster Nähe, wobei es sich in einem Fall um eine stillgelegte, langsam verfallende Lagerhalle handelt. Zwei Flächen haben als direkten Nachbarn technische Bauwerke (Windkraftanlagen), deren Mastfüße eigene Kleinstrukturen darstellen.

3.2 Vergleich der Ergebnisse des Konnektivitätsmaßes mit und ohne Mastfußflächen

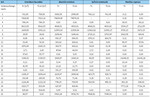

Um die Auswirkungen der Mastfußflächen auf den Biotopverbund zu untersuchen, wurde der IND2_TC einmal mit den Mastfußflächen (TC) und einmal ohne sie (TCoS) berechnet. Es zeigte sich, dass die Ergebnisse für die Lebensräume der ausgewählten Schirmarten jeweils unterschiedlich sind (Tab. 2).

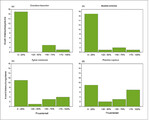

Für die Feldspitzmaus ( Crocidura leucodon ) zum Beispiel ist dieser Unterschied zwischen Untersuchungsräumen mit und ohne Mastfußflächen nach dem Wilcoxon-Test höchst signifikant (p = 9,537e-07). In die Berechnung des Indikators für diese Art wurden 21 von 26 Mastfußflächen und Untersuchungsräume einbezogen. In vier dieser 21 Untersuchungsräume (siehe auch Tab. 2) macht der prozentuale Unterschied über 50 % aus (siehe Abb. 5a), im Untersuchungsraum Nummer 26 sogar fast 100 %. Der Unterschied in den restlichen 17 Untersuchungsräumen liegt bei 4 % und weniger.

Beim Wiesel ( Mustela erminea ) hat das Vorhandensein der Mastfußflächen einen signifikanten Einfluss auf den IND2_TC, mit einem Signifikanzniveau von p = 4,101e-05. In drei Untersuchungsräumen macht der Unterschied der Ergebniswerte für IND2_TC mit beziehungsweise ohne Berücksichtigung der Mastfußflächen über 50 % aus (Abb. 5b). Der größte prozentuale Unterschied beträgt 83,3 % im Untersuchungsraum 25. Eine nur geringfügige Abweichung von weniger als 1 % konnte in neun Untersuchungsräumen festgestellt werden. Die restlichen acht Untersuchungsräume weisen Differenzen zwischen 1 und 7 % auf. Von 26 Untersuchungsräumen konnten 21 für die Berechnung berücksichtigt werden.

Die Ergebniswerte des IND2_TC für die Dorngrasmücke ( Sylvia communis ) weisen ebenfalls einen höchst signifikanten Unterschied zwischen Berücksichtigung und Nichtberücksichtigung der Mastfußflächen auf. Das Signifikanzniveau nach dem Wilcoxon-Test liegt hier bei p = 3,815e-06. In sieben der untersuchten Räume liegt der prozentuale Unterschied über 50 % (Abb. 5c). Ein geringer Einfluss von Mastfußflächen auf den IND2_TC von weniger als 1 % ist in sieben Untersuchungsräumen zu erkennen. In den restlichen vier Untersuchungsräumen liegt der Unterschied zwischen 1 und 47 %. Der größte prozentuale Unterschied findet sich mit 86,17 % im Untersuchungsraum 19 (Tab. 2). Bei dieser Art konnten 19 Untersuchungsräume für die Berechnung verwendet werden.

Die prozentuale Differenz des IND2_TC für den Kupferfarbenen Buntgrabläufer ( Poecilus cupreus ) ist in zehn Untersuchungsräumen größer als 50 %, bei einem Signifikanzniveau von p = 9,537e-07 (Abb. 5d). Der größte Unterschied zwischen den IND2_TC mit und ohne Mastfußflächen beträgt 99,85 % (Tab. 2, Untersuchungsraum 17). Ferner besteht ein Unterschied von über 80 % in vier weiteren Untersuchungsräumen. Vier von neun Untersuchungsräumen weisen einen prozentualen Unterschied von weniger als 1 % auf. In den restlichen fünf Untersuchungsräumen konnte ein Unterschied zwischen 1 und 16 % nachgewiesen werden (Abb. 5d). In die Berechnung des Indikators wurden 21 Untersuchungsräume einbezogen.

4 Diskussion

In intensiv genutzter Ackerlandschaft können die Standorte der Strommasten so geplant und bewirtschaftet werden, dass sie Refugien für Tiere und Pflanzen bilden (DLV 2014). NachRingler(1986) sind Mastfußflächen besonders im Verbund mit sonstigen Kleinstrukturen geeignet, die Habitatausstattung von Ackerlandschaften zu ergänzen.(1989) bezeichnen die bis zu 50 m² großen Flächen als Ruhezonen in der agrarischen Landschaft, die in großer Anzahl von Insekten verschiedener Ordnungen besetzt werden. Die Autoren fanden darunter auch viele Arten der Roten Listen und heben hervor, dass dort auch geeignete Habitate für Laufkäfer zu finden sind. Im Wesentlichen führen (1989) diese Artenvielfalt auf die praktisch fehlende Düngung und die eingeschränkte Nutzung von Bioziden zurück, was die Flächen zu einem extensivierten Standort in einer von intensiven Nutzungen geprägten Landschaft macht. Dass Mastfußstandorte tatsächlich ein „optimales Refugium für zahlreiche gefährdete und vom Aussterben bedrohte Tierarten“ darstellen, ist aber sicher stark standortabhängig.

Die vorliegende Untersuchung basiert auf der Annahme des Vorkommens von vier häufigen Tierarten, die Feldhecken, Feldraine und ähnliche Strukturelemente der Agrarlandschaft besiedeln und als Schirmarten für andere Arten ebendieser Biotope angesehenen werden können. Die angenommenen Aktionsradien sind als Mindestwerte zu verstehen, die von einzelnen Individuen auch überschritten werden, sodass diese Nachbarhabitate erreichen können. So gilt in diesem Zusammenhang zum Beispiel der flugfähige Laufkäfer Poecilus cupreus als eine Pionierart, die auch durch Verdriftung zu geeigneten Habitaten gelangen kann . Auf landwirtschaftlichen Nutzflächen hängt die Aktivität von Laufkäfern auch von den jeweiligen Ackerkulturen ab . Bei Wirbeltieren werden lebensraumtypische Aktionsradien beispielsweise im Rahmen der Revier- oder Nahrungssuche überschritten und mitunter (oder regelmäßig) angestammte Lebensräume verlassen (Abwanderung, zum Beispiel ). Unter Verwendung des landschaftsökologischen Konnektivitätsmaßes IND2_TC wird gezeigt, dass Mastfußstandorte eine besondere Bedeutung im Rahmen des Biotopverbundes besitzen. Diese hängt zum einen davon ab, wie stark der Mastfußstandort in das Netz der ökologischen Strukturen in der weiteren Umgebung eingebunden ist, und zum anderen von der Biotopausstattung der Mastfußstandorte selbst. So sind in Untersuchungsräumen mit wenigen natürlichen Biotoptypen die Unterschiede zwischen den Auswertungen mit oder ohne Berücksichtigung der Mastfußflächen wesentlich größer als in Räumen mit vielen bereits gut vernetzten Biotopen. Insgesamt steigt somit in den Fällen, wo weniger Biotope eine Rückzugsmöglichkeit bieten, die Bedeutung von Kleinstrukturen in der Agrarlandschaft als Trittsteinbiotop (Tab. 2).

In einer Landschaft mit wenigen potenziellen Lebensräumen ist der Wert solcher Mastfußflächen als Trittstein einerseits größer als in einer Landschaft, die genügend verbundene Habitate bereitstellt (, in Bezug zu Freileitungstrassen , ). Ein geringer Unterschied zwischen den beiden Ergebniswerten (mit/ohne Mastfußflächen) lässt andererseits nicht den umgekehrten Schluss zu, dass in diesem Fall die Mastfußflächen keine Funktion als Trittstein zwischen den Biotopen hätten.

Für die Erfassung der Flächen sind aufwendige Geländebegehungen notwendig, da Flächen mit geringer Größe laut Staatsbetrieb Sachsenforst (2013) nur punktförmig erfasst werden. Diese Erfassung eignet sich jedoch nicht für die Berechnung des räumlichen Konnektivitätsmaßes IND2_TC. Da die Mastfußflächen sehr klein sind, ist es teilweise auch schwierig, die Grenzen anhand des Luftbildes korrekt abzustecken.

Die Aktionsradien, die für die Berechnung der Biotopvernetzung der ausgewählten Tierarten genutzt wurden, stellen nur ungefähre Werte dar und wurden der Literatur entnommen (Tab. 1). Sie liefern einen ungefähren Überblick in Bezug auf die Möglichkeit der Arten, isolierte Habitate überhaupt aufzufinden und gegebenenfalls zu besiedeln.

Für vertiefende Untersuchungen sind eine genaue Erfassung von auf den Mastfußflächen wertgebenden Tierarten einschließlich einer exakten floristischen Kartierung anzustreben. Eigene Zufallsbeobachtungen von Raupen des Tagpfauenauges ( Aglais io ) in den Brennesselfluren und der Wespenspinne ( Argiope bruennich ) weisen auf Habitatnutzungen hin, die über die reine Funktion als Trittstein hinausgehen. Flächenbezogene Untersuchungen wären für eine genaue Aussage sowohl über den Habitatwert als auch über die tatsächliche Biotopvernetzung in diesen Räumen hilfreich.

Es ist wichtig zu betonen, dass aufgewertete Mastfußstandorte allein weder Hecken oder Feldgehölze noch eine zur Förderung der Biodiversität notwendige Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung ersetzen können. Gleichwohl führen sie im Sinne einer Strategie der abgestuften Schutz- beziehungsweise Nutzungsintensitäten als Trittsteine und mögliche (Teil-)Habitate zu einer Minderung von Isolationseffekten in auch zukünftig vorwiegend landwirtschaftlich genutzten Landschaftsbereichen.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter dem Webcode NuL2231 zur Verfügung.

Fazit für die Praxis

Als Fazit für die praktische Anwendung ergeben sich folgende Möglichkeiten:

Kontakt

Ulrich Walz ist Professor für Landschaftsökologie und Geographische Informationssysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Dresden. Zuvor Projektleiter am IÖR Dresden und Privatdozent an der Uni Rostock. Studium der Geographie und Landschaftsökologie in Stuttgart und Hohenheim; Promotion 2000 an der TU Dresden und 2013 Habilitation an der Universität Rostock in den Fachgebieten Geoinformatik und Landschaftsökologie. Forschungsschwerpunkte: Biodiversität und Landschaftsstruktur; Ökosystemleistungen; Landschaftswandel und Umweltauswirkungen; Indikatoren zur landschaftsstrukturellen Vielfalt.

Luise Pabst ist Studentin an der TU Dresden im Studiengang Raumentwicklung und Naturressourcenmanagement. 2018 Abschluss Bachelor of Sciences Umweltmonitoring an der HTW Dresden.

Matthias Jentzsch ist seit 2014 Professor für Biodiversität und Naturschutz an der HTW Dresden. 1988 Studienabschluss in Halle (Saale) als Dipl.-Biol., 1992 Promotion zum Dr. rer nat. Bis 2014 Referent der Landesnaturschutzverwaltung Sachsen-Anhalt (Schwerpunkte NATURA 2000, Schutzgebiete). Von 2012 bis 2014 Honorarprofessor an der Hochschule Anhalt (Artenschutz, Naturschutz-Vollzug). Dipterologe (Hippoboscidae, Stratiomyidae, Syrphidae) und Säugetierkundler. Arbeitsschwerpunkte sind Biodiversität, Naturschutz und Ökologie.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.