Auswirkungen von ökologischen Flusssanierungen auf die Insektenwelt

Abstracts

Die Nebel in Mecklenburg-Vorpommern konnte trotz vielfältiger anthropogener Überformung in der Vergangenheit partiell ihren naturnahen Charakter bewahren. Vor allem zwischen den Jahren 2003 und 2015 wurden sieben Millionen Euro investiert, um degradierte Gewässerabschnitte in einen naturnahen Zustand zu überführen. Das gelang mit gutem Erfolg, wie die Entwicklungen bei den Ephemeroptera, Plecoptera und Trichoptera (EPT) zeigen. Insgesamt konnten aktuell 153 EPT-Arten nachgewiesen werden. Neben stenotopen Arten (Vertreter der Glossosomatidae, Philopotamidae und Brachycentridae) sind auch 82 nach der Roten Liste Mecklenburg-Vorpommerns gefährdete Arten gefunden worden (zum Beispiel Molanna albicans , Wormaldia subnigra , Ceraclea nigronervosa und Limnephilus tauricus ). Selbst die in Mecklenburg-Vorpommern sehr seltene Köcherfliegenart Chimarra marginata hat sich durch die ökologischen Sanierungen stark im Längsverlauf des Gewässers ausgebreitet. Bedingt durch das hohe Wiederbesiedlungspotenzial aus den naturnahen Gewässerabschnitten nahmen die typspezifischen Arten in den renaturierten Abschnitten in kurzer Zeit deutlich zu. So hat sich die Anzahl der Trichopterenarten im Nebelabschnitt bei Hoppenrade von 16 auf 84 Arten mehr als verfünffacht. In den sanierten Abschnitten gab es zudem eine deutliche Zunahme der für diesen Gewässertyp charakteristischen Gilden. Effects of ecological river remediation on the insect world – a success story using the example of the fog in Mecklenburg

Despite partial anthropogenic degradation in the past, the river Nebel in Mecklenburg-Western Pomerania has largely been able to retain its natural character. Between 1996 and 2015, 7 million euros were invested in order to bring degraded watercourse sections to a semi-natural state. This process was very successful, as the development of Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera (EPT) indicate. In total, 153 EPT species have currently been detected. In addition to stenotopic species (members of the Glossosomatidae, Philopotamidae and Brachycentridae), 82 species have been found which are endangered according to the Red List of Mecklenburg-Western Pomerania (e.g.,Molanna albicans ,Wormaldia subnigra ,Ceraclea nigronervosa , andLimnephilus tauricus ). Even the caddis fly species Chimarra marginata, which is very rare in Mecklenburg-Western Pomerania, has spread extensively in the longitudinal course of the water body due to the ecological restoration. Because of the high potential for repopulation of semi-natural sections of water, species numbers increased significantly in the restored sections over a short period. Thus, the number of Trichoptera species in the river Nebel section at Hoppenrade has more than quintupled from 16 to 84 species. In the restored sections, there was also a significant increase in the guilds that are characteristic for this type of water.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Die mecklenburgische Nebel durchfließt in nahezu idealer Weise von Süd nach Nord die glaziale Serie. Nach ca. 70 km Strecke mündet sie in die Warnow, die ihrerseits bei der Hansestadt Rostock in die Ostsee fließt. Ihr Einzugsgebiet hat eine Größe von 927,9 km2. Die Nebel weist einen sehr starken und ausgeprägten Formenreichtum an Typen auf, die nicht dem „River Continuum Concept“ folgen (Vannoteet al. 1980).

In den letzten Jahrzehnten ist der Fluss immer wieder partiell anthropogen überformt worden, konnte aber in Teilen seinen naturnahen Charakter erhalten. Die Ausweisungen als FFH-Gebiet „Nebeltal mit Zuflüssen, verbundenen Seen und angrenzenden Wäldern“ und als SPA-Gebiet „Nossentiner/Schwinzer Heide“ zeugen davon. Zudem liegen mehrere Naturschutzgebiete an der Nebel oder grenzen an sie.

Die getätigten Eingriffe reichten von historischen Laufverlegungen im Zuge der Errichtung von Wassermühlen über komplexe meliorative Projekte zur Gewinnung von Grünland bis hin zur Errichtung des Bützow-Güstrow-Kanals (Thieleet al. 2009). Durch das bereichsweise Verfehlen des guten ökologischen Zustandes nach EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL 2000) wurde bereits kurz nach dem Inkrafttreten der Richtlinie begonnen, eine ökologische Sanierung einzuleiten. Dabei ist besonderes Augenmerk auf die positiven Wechselwirkungen mit den noch erhaltenen Lebensräumen und dem damit verbundenen Wiederbesiedlungspotenzial gelegt worden. So ist die Nebel einer der wenigen Flüsse Mecklenburg-Vorpommerns, in dem noch die Bachmuschel in großen Beständen vorkommt, regelmäßig Bachneunauge, Meerforelle, Bitterling, Schlammpeitzger und Steinbeißer nachzuweisen sind und zahlreiche Larven seltener Libellen, Köcherfliegen- und Eintagsfliegenarten ihren Lebensraum haben (Thieleet al. 2009,Mehl & Thiele2018). In den Niederungen finden sich geschützte Taxa, wie Rotbauchunke, Kammmolch, Fischotter, Große Moosjungfer und Großer Schillerfalter.

Insgesamt wurden ca. sieben Millionen Euro für die ökologischen Sanierungen investiert (Mehl & Thiele2018). Damit sind Leistungen finanziert worden, wie komplexe ökologische Sanierungen von mehreren Kilometern Fließstrecke, der Bau von sieben Fischaufstiegsanlagen sowie die funktionelle Anpassung von landwirtschaftlichen Vorflutern. Der Kostenvorteil bei ausgewählten Ökosystemleistungen beträgt über 175 Millionen Euro (Mehlet al. 2018).

In einzelnen Abschnitten wurden Effizienzkontrollen durchgeführt. Es zeigte sich eine Wiederbesiedlung biozönotisch verarmter Bereiche, die sich auch deutlich in einer Verbesserung der Gewässergüte von „unbefriedigend“ in „gut“ bis „sehr gut“ ausdrückte (Thieleet al. 2017).

Auswertungen zu Veränderungen in den Biozönosen des Gewässers wurden bereichsweise in regelmäßigen Abständen (unter anderem anhand der bioindikativ wichtigen Artengruppen Ephemeroptera, Plecoptera und Trichoptera) vorgenommen. Um aber den Sanierungserfolg im Gesamtlauf zusammenfassend zu beschreiben, sollen nunmehr die vorliegenden Ergebnisse zu den EPT komplex miteinander in zwei Zeitebenen (vor und nach der Sanierung) verglichen werden. Das findet sowohl auf Artebene als auch mittels ökologischer Gildenprofile statt. Die Ergebnisse werden nachfolgend dargestellt und beschrieben.

2 Untersuchungsmethoden

Die ökologischen Sanierungen an der Nebel fanden im Wesentlichen innerhalb eines Zeitraumes von 20 Jahren (zwischen 1998 und 2018) an verschiedenen Abschnitten des Flusses statt. Die Primärdatenerfassung zu den EPT lief parallel dazu im Rahmen wissenschaftlicher Projekte (etwa BMBF-Projekt „Warnowsanierung“) sowie innerhalb von Bewertungen zur biologischen Gewässergüte. Im Falle der ökologischen Sanierung bei Hoppenrade wurde ein gesondertes zehnjähriges Monitoring im zweijährigen Abstand durchgeführt. Die Erhebungen zum Makrozoobenthos sind mittels Multihabitatsampling (MHS) vorgenommen worden, wobei alle Substrate so lange abgesammelt wurden, bis keine neuen Arten mehr aufgefunden werden konnten. Die erfassten Tiere wurden in 70-%igem Ethanol konserviert und mikroskopisch bestimmt. Danach wurden die Ergebnisse den Zeitebenen „vor der Sanierung“ und „nach der Sanierung“ des jeweils betroffenen Abschnittes zugeordnet. Es fand eine Poolung von jeweils mehreren Jahren statt, um das Artenspektrum möglichst komplett abbilden zu können.

3 Ökologische Sanierungen an der Nebel

Einzelne ökologische Sanierungen des Flusses wurden bereits vor Inkrafttreten der Wasserrahmenrichtlinie im Rahmen wissenschaftlicher Vorhaben vorgenommen. So wurden bis zum Jahre 2000 drei Fischaufstiegsanlagen im Quellgebiet der Nebel bei Malkwitz, am Seeausflusswehr bei Linstow und bei Serrahn errichtet (Lüdecke2001).

Nachfolgend wurden komplexere Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, die sich auch auf einen größeren Raum erstreckten (Tab. 1 und Abb. 1).

Dazu musste bereits in einem sehr frühen Planungsstadium der Flächenbedarf für die Umsetzung dieser komplexen Maßnahmen abgesichert werden. Instrumente der Flurneuordnung fanden Anwendung. Dies geschah im ständigen und iterativen Dialog mit betroffenen Landwirten, Behörden und weiteren Planungsbeteiligten.

Eine konsequent auf den zu entwickelnden Gewässertyp ausgerichtete Dimensionierung eines nutzungsfreien Korridors fand in diesem Rahmen Beachtung. Einerseits wurde so für die bauliche Umsetzung von raumgreifenden Maßnahmen (zum Beispiel Neutrassierungen, Altarmreaktivierungen) der notwendige Platz bereitgestellt. Andererseits bildeten sich nach der Baudurchführung in den „wasserwirtschaftlich ungenutzten Randbereichen“ unmittelbar neben den neuen Gewässerläufen genau die Habitate heraus, die im Zuge der Komplexmelioration verloren gegangen waren (Abb. 2 bis 5).

4 Status quo der Verbreitung von typspezifischen Artengemeinschaften in verschiedenen Laufabschnitten

Die Nebel lässt sich unter gewässerökologischen Aspekten in unterschiedliche Bereiche unterteilen. Dem durch Standgewässer geprägten und gefällearmen Gewässeroberlauf folgt ein längerer, zum Teil gefällereicher Mittellauf, dem sich ein kurzer, gefällearmer Unterlauf anschließt. Die Insektenfauna der EPT ändert sich deutlich in diesen Landschaftsräumen und soll deshalb nachfolgend kurz charakterisiert werden (Abb. 6 bis 8).

Im Quellgebiet der Nebel finden sich zahlreiche durchflossene Seen mit unterschiedlich stark vermoorten Gewässertälern in einer Sanderlandschaft. Insgesamt konnten bis 2018 in diesem Bereich 42 Trichopterenarten nachgewiesen werden, seit den Jahren vor der ökologischen Sanierung ein Plus von 6 standorttypischen Arten. Hauptsächlich ließen sich Taxa langsam fließender oder stehender Gewässer, wie Anabolia nervosa , A. furcata , Mystacides longicornis , Triaenodes bicolor und weitere Limnephilidae nachweisen. Die Larven von Lepidostoma hirtum leben in der gut ausgebildeten Brandungszone des Malkwitzer Sees. Typische Arten der Standgewässer sind unter anderem die Trichopterenarten Athripsodes leucophaeus und Molanna albicans sowie die Eintagsfliegenart Cloeon simile.

Rhithrale Abschnitte sind am häufigsten im Mittellauf ausgebildet (Abb. 9). Die EPT-Fauna dieser Erosionsstrecken (Strömungsgeschwindigkeit bis > 1,0 m/s, Block-, Stein- und Kiesdominanz) ist durch einen hohen Anteil rheophiler Taxa und eine große Artendiversität gekennzeichnet. Typische Besiedler sind unter anderem Caenis luctuosa , Heptagenia flava , Hydropsyche siltalai , Isoperla grammatica , Nemoura flexuosa , Kageronia fuscogrisea , Leuctra nigra , Rhyacophila fasciata , R. nubila , Sericostoma personatum und Potamophylax latipennis (Abb. 10). Die Durchbruchstäler Kuchelmiß und Koppelow besitzen eine artenreiche und hochspezialisierte Trichopterenfauna (Berlin1997). Hier treten eine Reihe seltener Taxa in teilweise hoher Abundanz auf (unter anderem Lepidostoma hirtum, Brachycentrus subnubilus , Cheumatopsyche lepida , Lepidostoma hirtum ). Erwähnenswert sind außerdem die Nachweise von Agapetus ochripes , Brachycercus harrisellus , Chimarra marginata , Ithytrichia clavata und Setodes argentipunctellus . Das Artenspektrum der Bereiche ist charakteristisch für rheophile Tieflandfließgewässer (vgl.Berlin2005,Berlin & Mehl1997,Berlin & Thiele2012,Spethet al. 2006).

Im gesamten Verlauf der Nebel sind weiterhin Niedermoorbereiche mit einem unterschiedlichen Grad an Naturnähe vorhanden (Abb. 11). Im Ober- und im Mittelauf durchfließt die Nebel punktuell naturnahe Bereiche in einem Torfbett mit geringer oder fehlender Sandsohlauflage. Das Spektrum an Trichopterenarten umfasst nur wenige Arten (jeweils fünf bis sechs larvale Artnachweise je Abschnitt), die sich hauptsächlich aus Vertretern der Limnephilidae (unter anderem Limnephilus tauricus ) und Phrygaenidae (etwa Trichostegia minor ) sowie der seltenen Steinfliegenart Nemoura dubitans (Abb. 12) zusammensetzen. Im Mittellauf existieren Niedermoorabschnitte, die eine stärker ausgeprägte Sand- oder Kiessohle und eine höhere Strömungsdynamik aufweisen. Innerhalb dieser Bereiche (unter anderem Hoppenrade) traten vor der ökologischen Sanierung ca. 16 Köcherfliegenarten auf, die hauptsächlich aus der Familie der Limnephilidae stammten. Darunter waren auch Arten, die höhere Ansprüche an die Strömungsdynamik und Gewässerstruktur stellten (zum Beispiel Ironoquia dubia , Potamophylax luctuosus , P. rotundipennis ). Aktuell hat sich in diesen Bereichen die Anzahl an Trichopterenarten partiell mehr als verfünffacht (Abb. 13). Direkt innerhalb der sich regenerierenden Sanierungsflächen liegt sie bei ca. 70 Taxa. Der Anteil an Limnephilidenarten ist mit 31 besonders hoch, aber auch in den Familien der Leptoceridae und der Hydroptilidae wird der Artenzuwachs deutlich erkennbar.

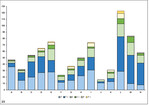

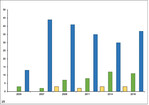

82 Arten gehören einer Gefährdungskategorie (einschließlich Vorwarnliste) der Roten Listen Deutschlands und/oder Mecklenburg-Vorpommerns an, wobei erwartungsgemäß der Anteil gefährdeter Taxa in den naturnahen Nebelabschnitten (zum Beispiel Abschnitt E, I und L sowie Hoppenrade) am höchsten ausfällt (Abb. 14). Dabei weisen besonders die Trichopteren und Ephemeropteren eine größere Anzahl an Arten auf, deren Bestände als „vom Aussterben bedroht“, „extrem selten“ oder „stark gefährdet“ einzuschätzen sind. Dazu gehören unter anderem Arten von Quellzuflüssen (zum Beispiel Beraea pullata und Crunoecia irrorata ), naturnaher Standgewässer (etwa Athripsodes leucophaeus , Cloeon simile und Molanna albicans ), mittelgebirgsartiger Durchbruchstäler (unter anderem Agapetus ochripes , Brachycentrus subnubilus , Ceraclea nigronervosa , Cheumatopsyche lepida , Ithytrichia clavata , Leuctra nigra , Setodes argentipunctellus , Potamophylax luctuosus und Wormaldia subnigra ) und naturbelassener Niedermoore (zum Beispiel Holocentropus insignis, Limnephilus tauricus und Leptophlebia vespertina ).

5 Veränderungen in der Besiedlung nach erfolgter ökologischer Sanierung am Beispiel des Abschnittes Hoppenrade

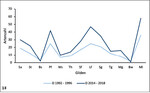

Die seit 2007 in regelmäßigen Abständen erfolgten Effizienzkontrollen im Gewässerabschnitt bei Hoppenrade (Langzeitmonitoring, vgl.Biota2007, 2009, 2011, 2014 und 2018) zeigten, dass die Artenzahlen im Beobachtungszeitraum erwartungsgemäß deutlich variierten (Abb. 15). Im Rahmen des Monitorings konnten 13 Ephemeropteren-, 4 Plecopteren- und 69 Trichopterenarten erfasst werden. So wurden 2018 unter anderem erstmals die krenale Crunoecia irrorata und die lithophile Potamophylax luctuosus in der Nebel bei Hoppenrade nachgewiesen.

Es erwies sich, dass schon wenige Jahre einer ungestörten Entwicklung in ökologisch sanierten Fließgewässerhabitaten deutlich positive Effekte auf die makrozoobenthalen Zönosen haben können. Die Erstbesiedlung erfolgt zumeist relativ schnell, muss aber als größtenteils ungerichtet eingeschätzt werden. Erst in der weiteren Entwicklung stellt sich bei Vorhandensein typspezifischer Strukturen ein standortgerechteres Artenspektrum ein. Besonders erwähnenswert sind im Falle der Nebel bei Hoppenrade die Nachweise der Köcherfliegenarten Hydroptila angulata und H. simulans (Berlin2010 ). Zur Ökologie dieser Arten ist wenig bekannt, es steht aber zu vermuten, dass die Larven Fließgewässer mit strömungsberuhigten, pflanzenreichen Bereichen und lagestabilen Feinsubstraten benötigen. Der Nachweis dieser Arten kann daher als ein deutliches Indiz für eine gelungene ökologische Sanierung gewertet werden.

Weiterhin sei darauf verwiesen, dass der bislang degradierte Unterlauf der Nebel durch verschiedene Renaturierungen (Tab. 1) wenigstens teilweise in einen naturnahen Zustand überführt werden konnte. Demgemäß sind einige der typischen Trichopterenarten ostseerückgestauter Fließgewässer (zum Beispiel Limnephilus affinis , L. stigma , Oecetis lacustris und Phryganea bipunctata , vgl.Berlin & Mehl1997) wieder in diesem Bereich nachweisbar.

6 Die heutige Besiedlung der Nebel mit Eintags-, Stein- und Köcherfliegen

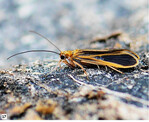

Nach den umfassenden Sanierungsmaßnahmen können aktuell in der Nebel insgesamt 153 EPT-Arten nachgewiesen werden, die einen Großteil der in Deutschland vorkommenden Arten repräsentieren (Berlin & Thiele2016). Wie für ein Tieflandgewässer zu erwarten, dominieren mit 37 Arten bei den Trichopteren die Limnephilidae, gefolgt von den Leptoceridae mit 21 Arten. Für die relativ naturnahen Verhältnisse im Bereich der Nebel spricht das Auftreten von Vertretern der Glossosomatidae, Philopotamidae und Brachycentridae. Diese Arten stellen gemeinhin hohe Ansprüche an ihr Habitat und kommen verhältnismäßig selten in den Fließgewässern des Tieflands vor (Berlin2005,Berlin & Thiele2007,Berlin & Thiele2012,Brinkmannet al. 1996,Mey1980,Reusch & Brinkmann1998,Ulmer1925). Im Bereich der Nebel konnten insbesondere in den Durchbruchstälern einige dieser Arten sicher über viele Jahre hinweg nachgewiesen werden. Als ein Erfolg der durchgeführten ökologischen Sanierungen ist die Neuansiedlung dieser Köcherfliegenarten in renaturierten, typähnlichen Nebelabschnitten zu werten. So sind beispielsweise in den letzten Jahren imaginale sowie larvale Nachweise der auffällig gefärbten Köcherfliegenart Chimarra marginata (Abb. 16 und 17) im Bereich Kölln, Hoppenrade und Parum erbracht worden. Die in Mecklenburg-Vorpommern nur selten gefundene Art scheint in den letzten Jahren im Nebelsystem zunehmend optimale Bedingungen vorzufinden, die eine weitere Ausbreitung entlang der Nebel möglich machte.

7 Veränderungen im ökologischen Gildenspektrum als Reaktion auf die ökologischen Sanierungen

Die bisherigen Analysen vor und nach den Sanierungsmaßnahmen erfolgten auf Artebene. Im Folgenden sollen die ökologischen Veränderungen in der Nebel auf Gildenebene betrachtet werden. Eine Gilde kennzeichnet eine Gruppe von Arten, die in einem Lebensraum dieselbe Klasse von Umweltressourcen in ähnlicher Weise nutzt (Root1967). Vertreter einer Gilde haben somit ähnliche Habitatansprüche und indizieren bestimmte Faktorenkombinationen, wie Biotoptypen, organische und mineralische Substrate, Vegetationselemente und abiotische Verhältnisse. Die vielfältigen Habitatansprüche einer Art bedingen zumeist die Zuordnung zu mehreren Gilden.

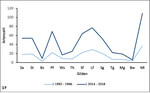

Durch die Verbesserung der Gewässerstruktur nach einer ökologischen Sanierung kommt es zu Veränderungen im ökologischen Gildenspektrum. Wie am niedermoorgeprägten Abschnitt der Nebel bei Dobbin (Oberlauf, vergleiche Abb. 19) zu beobachten, sind nach den Sanierungsmaßnahmen 2011 und 2012 (siehe Abschnitt 3) die für niedermoorgeprägte Gewässer typischen Gilden stärker vertreten. Mehrere Arten der Moorgewässer siedelten sich neu an. Durch ein strukturreicheres Umland nahm die Anzahl der merolimnischen Arten deutlich zu. Mit Verringerung der Fließgeschwindigkeit sind auch die standorttypischen Arten langsam fließender Gewässer jetzt stärker vertreten. Von der für Moorgewässer typischen Gilde der pflanzenbesiedelnden Arten wurden ebenfalls mehr Vertreter nachgewiesen.

Sowohl bei Betrachtung auf Artebene als auch bei Betrachtung auf Gildenebene zeigen sich im Bereich des sanierten Abschnittes der Nebel bei Hoppenrade (Mittellauf) die größten Veränderungen. Die Sanierungsmaßnahmen liegen bereits über zehn Jahre zurück. Bei vielen Gilden ist eine Verdreifachung der Artenanzahlen eingetreten (Abb. 18). Besonders deutlich wird dies bei der Gilde der merolimnischen Arten. Aber auch die Gilden, deren Vertreter stenotope Ansprüche an das Substrat stellen (sand-, kies-, steine- und pflanzenbesiedelnden Arten) weisen deutliche Zuwächse auf. Betrachtet man die Gruppen, deren Vertreter an spezifische hydraulische Verhältnisse angepasst sind, zeigt sich, dass sowohl die Artenzahlen der schnell als auch die der langsam fließenden Gewässer zunahmen. Dies deutet zum einen auf eine heterogene Gewässerstruktur hin, bei der sowohl die Strömungs- als auch die Substratdiversität zugenommen hat. Zum anderen weist es auf eine intensive biozönotische „Kommunikation“ zwischen Fließgewässer und Niederung hin.

Unabhängig von der Betrachtungsebene wird damit deutlich, dass nach erfolgreicher Wiederherstellung naturnaher Verhältnisse in der Nebel eine relativ zügige Wiederbesiedlung mit typspezifischen Arten erfolgte. Es dauerte einige Jahre bis sich die biozönotischen Verhältnisse manifestiert hatten, was an dem Fluss nunmehr weitestgehend erfolgt ist. Deshalb kann die ökologische Sanierung auch aus der Sicht der aquatischen und merolimnischen Insekten als Erfolgsgeschichte betrachtet werden.

Dank

Herrn Dipl.-Ing. Torsten Foy sei für die Erstellung der Karte herzlich gedankt.

Literatur

Berlin, A. (2005):Zur Köcherfliegenfauna naturnaher Fließgewässer-Abschnitte in Mecklenburg-Vorpommern – faunistische und typologische Aspekte. Lauterbornia 54, 123-134.

– (2010):Beitrag zur Köcherfliegenfauna Mecklenburg-Vorpommerns (Insecta: Trichoptera). Lauterbornia 71, 37-53.

–,Mehl,D. (1997): Die Trichoptera der Nebel (Mecklenburg-Vorpommern). Lauterbornia 31, 83-97.

–,Thiele, V. (2007): Zur Effizienz unterschiedlicher Erfassungsmethoden von Trichoptera in ausgewählten Fließgewässertypen Mecklenburg-Vorpommerns. Lauterbornia 61, 43-56.

–, Thiele, V. (2012):Ephemeroptera, Plecoptera und Trichoptera (EPT) Mecklenburg-Vorpommerns. Ansprüche, Bioindikation, Gefährdung. Friedland, Steffen-Verlag, 304 S.

–, Thiele, V. (2016): Rote Liste der gefährdeten Eintags-, Stein- und Köcherfliegen Mecklenburg-Vorpommerns. Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern, 50 S.

BIOTA (2007): Strukturverbesserung der Nebel im Raum Hoppenrade, Erste Effizienzkontrolle. Unveröffentlichter Abschlussbericht im Auftrag des Staatlichen Amtes für Umwelt und Natur Rostock, Abteilung Wasser und Boden, 54 S.

– (2009): Strukturverbesserung der Nebel im Raum Hoppenrade, Zweite Effizienzkontrolle. Unveröffentlichter Abschlussbericht im Auftrag des Staatlichen Amtes für Umwelt und Natur Rostock, Abteilung Wasser und Boden, 66 S.

– (2011): Strukturverbesserung der Nebel im Raum Hoppenrade, Dritte Effizienzkontrolle. Unveröffentlichter Abschlussbericht im Auftrag des Staatlichen Amtes für Umwelt und Natur Rostock, Abteilung Wasser und Boden, 67 S.

– (2014):Strukturverbesserung der Nebel im Raum Hoppenrade. Vierte Effizienzkontrolle. Endbericht 2014. Im Auftrag des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg. 57 S.

– (2018):Nachbereitung der Gewässerentwicklungsmaßnahme Strukturverbesserung der Nebel im Raum Hoppenrade. Endbericht 2018. Im Auftrag des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg. 50 S.

Brinkmann, R., Reusch, H., Speth, S. (1996):Wormaldia-Vorkommen im norddeutschen Tiefland. Lauterbornia 25,107-115.

Lüdecke, K. (2001): Die Errichtung von Fisch- und Evertebratenaufstiegsanlagen in Fließgewässern – Anforderungen, Problemstellungen, Lösungsvarianten. Tagungsband, Tagung „Neue Tätigkeitsfelder in der Kulturtechnik“ am 13. und 14.09.2001 an der Universität Rostock, 123-134.

Mehl, D., Thiele, V. (2018): Renaturierung der Nebel bei Hoppenrade. In:Schneider, E., Werling, M., Stammel, B., Januschke, K., Ledesma-Krist, G., Scholz, M., Hering, D., Gelhaus, M., Dister, E., Egger, G.(Hrsg.), Biodiversität der Flussauen Deutschlands. Naturschutz und Biologische Vielfalt 163, 337-351.

–, Hoffmann, T.G., Iwanowski, J., Lüdecke, K., Thiele, V.(2018): 25 Jahre Fließgewässerrenaturierung an der mecklenburgischen Nebel: Auswirkungen auf den ökologischen Zustand und auf regulative Ökosystemleistungen. Hydrologie und Wasserbewirtschaftung 62 (1), 6-24.

Mey, W. (1980): Die Köcherfliegenfauna der DDR (Insecta: Trichoptera). Dissertation Martin-Luther Universität, Halle-Wittenberg, 136 S.

Reusch, H., Brinkmann, R. (1998): Zur Kenntnis der Präsenz der Trichoptera-Arten in limnischen Biotoptypen des norddeutschen Tieflandes. Lauterbornia 34, 91-103.

Root, R. (1967): The niche exploitation pattern of the blue-gray gnatcatcher. Ecological Monographs 37, 317-350.

Speth, S., Brinkmann, R., Otto, C.-J., Lietz, J. (2006):Atlas der Eintags-, Stein- und Köcherfliegen Schleswig-Holsteins. Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein Flintbek (Hrsg.), Schriftenreihe LANU SH - Natur VA 6: 251 S.

Thiele, V., Gräwe, D., Berlin, A., Degen, B., Mehl, D., Blumrich, B.(2009): Bilder eines Flusses – Blaues Band „Nebel“. Ein Natur- und Wanderführer. Bützow (Eigenverlag), 99 S.

–, Lüdecke, K., Koch, R. (2017): Ökologische Sanierung eines naturschutzfachlich hochsensiblen, niedermoorgeprägten Tieflandflusses. – Wasser, Energie und Umwelt. - Wiesbaden (Springer Vieweg): 337-348.

Ulmer, G. (1925): Trichoptera, Köcherfliegen. In:Schulze, P. (Hrsg.), Biologie der Tiere Deutschlands. Leipzig 36, 113 S.

Vannote, R.L., Minshall, G.W., Cummins, K.W., Sedell, J. R., Cushing C.E.(1980): The River Continuum Concept. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 37, 130-137.

WRRL (2000): Richtlinie86/280/EWG des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik. – 6173/99 ENV 50 PRO-COOP 31.

Fazit für die Praxis

- Typspezifisch durchgeführte ökologische Sanierungen des Gewässers haben eine deutlich positive Auswirkung auf die hochgradig bioindikativen Insektengruppen der Eintags-, Stein- und Köcherfliegen.

- Die Sanierungen sollten möglichst über längere Strecken erfolgen und Wiederbesiedlungsbereiche anbinden.

- Ziel muss es sein, standorttypische Biozönosen und damit naturnahe Verhältnisse zu etablieren, die wenig Pflegeaufwand benötigen. Dadurch können Kosten für Gewässerunterhaltung gespart und gleichzeitig sich entwickelnde Strukturen erhalten werden.

- Unter diesen Bedingungen breiten sich geschützte und gefährdete Arten wieder aus, es bedarf aber einer längeren Entwicklungszeit.

Kontakt

Dr. Volker Thiele ist Geschäftsführer des Institutes biota in Bützow und arbeitet vornehmlich im Bereich des Gewässer- und Moorschutzes. Er widmet sich vor allem der Forschung zur Bioindikation, zur Entwicklung ökologischer Bewertungsverfahren und zu Klimafolgen. Zudem plant er für den Natur- und Artenschutz. Spezialist für die Gruppe der Lepidopteren und Autor zahlreicher wissenschaftlicher Artikel und Bücher. Er ist von der IHK Rostock öffentlich als Sachverständiger für Naturschutz und Landschaftspflege sowie Gewässerschutz bestellt und vereidigt.

> volker.thiele@institut-biota.de

Dipl.-Biol. Angela Berlin hat an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Mikrobiologie und Zoologie studiert. Seit 1994 Leiterin der Arbeitsgruppe Makrozoobenthos im Institut für ökologische Forschung und Planung biota mit Sitz in Bützow. Ihr Spezialgebiet sind die aquatischen Wasserwirbellosen; sie veröffentlichte bereits zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten, hält Vorträge und veranstaltet Fortbildungen.

> angela.berlin@institut-biota.de

M.Sc. Daniela Kempke hat 2017 ihr Biologiestudium an der Universität Rostock abgeschlossen. Seit März 2018 ist sie im Institut für ökologische Forschung und Planung biota in Bützow in der Arbeitsgruppe Makrozoobenthos beschäftigt. Ihre Spezialisierungsrichtung ist das limnische Makrozoobenthos.

> daniela.kempke@institut-biota.de

Dipl.-Ing. Klaudia Lüdecke (Institut biota Bützow), Projektingenieurin und stellvertretende Arbeitsgruppenleiterin im konstruktiven Wasserbau mit Schwerpunkt ökologische Sanierung von Fließgewässern.

> klaudia.luedecke@institut-biota.de

M.Sc. Simone Eisenbarth (Institut biota Bützow), Leiterin der Arbeitsgruppe „Limnische und marine Ökologie“ mit Schwerpunkt auf Taxonomie und Ökologie des Makrozoobenthos.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

![Abb. 14: Aktuelle Anteile an gefährdeten EPT im Längsverlauf der Nebel [in %]. – Legende: 0 – ausgestorben/verschollen (dunkelgrau); 1 – vom Aussterben bedroht (rot); 2 – stark gefährdet (orange); 3 – gefährdet (gelb); R – extrem selten (blau); G – Gefährdung unbekannten Ausmaßes (hellblau); V – Vorwarnliste (dunkelgrün); * – keine Gefährdung (hellgrün); x-Achse: beprobte Nebelabschnitte, y-Achse: prozentualer Anteil an Arten.](https://www.nul-online.de/vorlagen/webapp/cache/cms/nul03-20-02-inhalt-122-139-seite-127-mt-grafik-rahmenid-11348_gy2tenbsgyyq-150x105.jpg)

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.