Ergänzung zum Artikel „Rotmilane und Windkraft“

Im Artikel zum Schutz des Rotmilans (Becker et al. 2024), der im Oktober 2024 in dieser Zeitschrift erschienen ist, untersuchten Becker et al. die Flugaktivität und Flughöhe von 37 GPS-besenderten Rotmilanen. In dem Beitrag wurden keine Grenzwerte für den Betrieb von Windkraftanlagen angesetzt. Dies holen die Autorinnen und Autoren nun in Form eines Addendums nach.

von Marcel Becker, Theresa Spatz, Sascha Rösner, Christian Heuck, Simon Thorn, Nina Farwig, Dana G. Schabo erschienen am 03.03.2025Einleitung

Die Studie erstreckte sich über einen Zeitraum von sieben Jahren und umfasste verschiedene Naturräume Hessens. Ziel der Untersuchung war es, das Flugverhalten von Rotmilanen zur Brutzeit in Relation zu vorherrschenden Windgeschwindigkeiten zu analysieren. Unsere Ergebnisse sollen helfen, Empfehlungen zur Betriebszeitenregelung von WKA zu definieren. Einschaltwindgeschwindigkeiten, auch Cut-In-Windgeschwindigkeiten genannt, sind ein mögliches Werkzeug, das Kollisionsrisiko von Rotmilanen an Windkraftanlagen (WKA) nachhaltig zu reduzieren. Die Idee dahinter ist, dass ein Teil der Flugaktivität unterhalb dieser Windgeschwindigkeiten stattfindet und somit vor potentiellen Kollisionen geschützt bleibt.

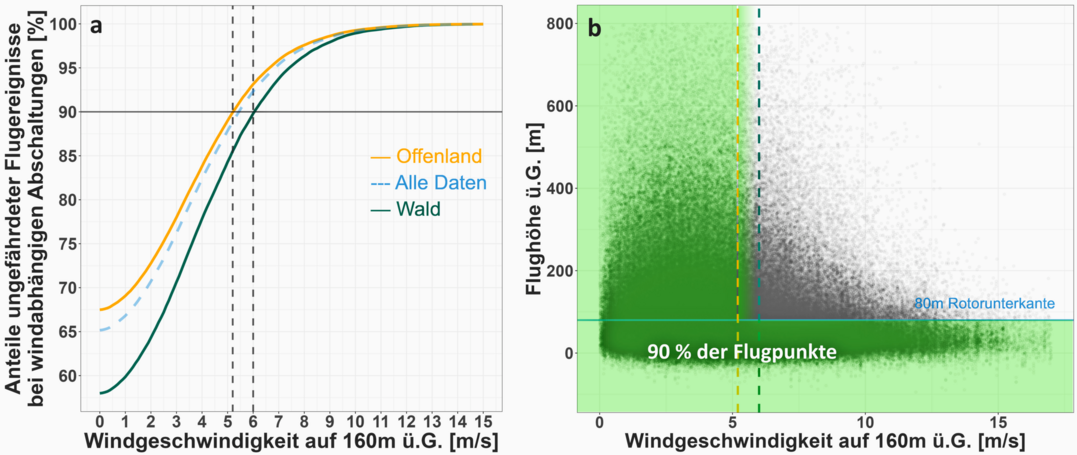

Die Ergebnisse der Forschenden zeigten, dass etwa ein Viertel der Flugbewegungen im Bereich der Rotoren aktuell betriebener WKA stattfand. Bei zukünftigen Anlagen mit höheren Unterkanten des Rotorbereichs (höher gelegene Eintauchtiefe) könnte dieser Anteil jedoch leicht sinken, da ein Großteil der Flugbewegungen der Milane in niedrigeren Höhen erfolgte. Gleichzeitig kann jedoch durch größere Rotordurchmesser – und damit größerer Rotationsfläche – der WKA das Kollisionsrisiko steigen (Blew et al. 2018). Zusätzlich stellten wir die Flugaktivität der Rotmilane in Abhängigkeit von den in Hessen auftretenden Windgeschwindigkeiten dar. Hierfür extrapolierte das Team die jeweils örtlichen Windgeschwindigkeiten auf eine Höhe von 160?m über Grund, was der Gondelhöhe moderner WKA entspricht. Fast 60?% aller Flugpositionen wurden bei Windgeschwindigkeiten von weniger als 5,0?m/s erfasst, was einem schwachen Wind (Beaufort-Skala 3) entsprach.

Darüber hinaus stellten Becker et al. die Ergebnisse in den Kontext der geltenden Empfehlungen der Hessischen Verwaltungsvorschrift „Naturschutz/Windenergie“ (HMUKLV and HMWEVW 2020). Diese basieren auf Studienergebnissen aus dem Jahr 2019 und nennen spezifische Grenzwerte für Einschaltwindgeschwindigkeiten, die sich nach der Höhe der anlagenspezifischen Rotorunterkante richten (70?m, 80?m und 90?m über dem Boden) und für hochwertige Habitate gelten. Ziel dieser Grenzwerte ist es, sicherzustellen, dass mindestens 85?% beziehungsweise 90?% der Rotmilan-Flüge außerhalb der kritischen Rotorzone stattfinden. Dabei wird berücksichtigt, dass ein Großteil der dokumentierten Rotmilan-Flüge zwischen Erdboden und der Höhe der Rotorunterkante der WKA als bereits geschützt anzusehen ist.

Die ermittelten Einschaltwindgeschwindigkeiten wichen um etwa 2,0?m/s von den Empfehlungen der hessischen Verwaltungsvorschrift ab. Diese Diskrepanz liegt darin begründet, dass die Autorinnen und Autoren in ihrem Ansatz alle Flüge unterhalb des Rotorbereichs nicht automatisch als „geschützt“ einstuften. Stattdessen betrachteten sie ausschließlich Flüge oberhalb der Rotorunterkante und legten für diese Aktivitäten ein Schutzniveau von 90?% an (s. Abb. 6 in Becker et al. 2024).

Da solche Grenzwerte für den Betrieb von WKA für Entscheidungstragende und auch die Industrie sehr wichtig und im Hinblick auf mögliche wirtschaftliche Verluste in der Energiegewinnung entscheidend sein können, präsentieren Becker et al. an dieser Stelle eine zur Hessischen Verwaltungsvorschrift (HMUKLV and HMWEVW 2020) direkt vergleichbare Analyse ihrer Daten: Alle Flüge unterhalb der kritischen Rotorkante werden als „geschützt“ angesehen; Flüge oberhalb der Rotorbereiche werden „kritisch“ in Bezug auf Kollisionen betrachtet. Dieser Bereich muss immer von den Tieren passiert werden, um in entsprechende Höhen aufzusteigen. Als Datengrundlage nutzen wir – wie in unserer vorigen Studie – die für die GPS-Daten berechneten Flughöhen aller als fliegend klassifizierten Rotmilane. Darüber hinaus werden diese Werte in Bezug zu den zugrundeliegenden Landnutzungstypen Wald beziehungsweise Offenland gesetzt (Details, siehe Becker et al. 2024).

Ergebnisse

Am Beispiel einer modernen WKA mit einer Rotorunterkante von 80?m zeigte sich, dass über Wald bereits 58?% und über Offenland bereits 67?% aller Flugpunkte unterhalb der Rotorunterkante dokumentiert wurden und somit unterhalb des kollisionsgefährdeten Bereichs lagen. Damit ein Anteil von 90?% aller Rotmilanflüge außerhalb dieses Bereichs liegt, sollte die Einschaltwindgeschwindigkeit einer solchen WKA mindestens 5,4?m/s betragen (Abb. 1). Dieser Wert ergibt sich aus dem Gesamtdatensatz, über alle Landnutzungstypen hinweg. Betrachtet man jeweils nur die Flüge, die ausschließlich über Wald beziehungsweise Offenland stattfanden, ergeben sich hier Werte von jeweils 6,0?m/s und 5,2?m/s (Abb. 1).

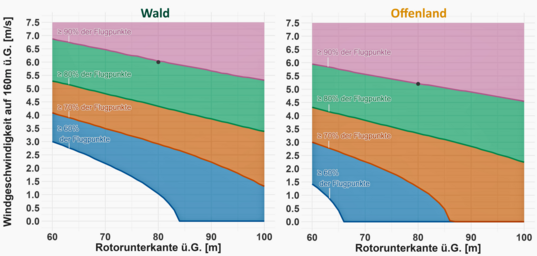

Aus den vorliegenden Daten lassen sich Grenzwerte für Einschaltwindgeschwindigkeiten ableiten (Abb. 2), die verschiedene Kombinationen aus Schutzniveaus für Rotmilanflüge und Rotorunterkanten von WKA berücksichtigen. Dabei liegen die Grenzwerte der Einschaltgeschwindigkeiten über Wald- grundsätzlich höher als über Offenlandstandorten. Unabhängig vom Landnutzungstyp ergaben unsere Analysen für ein Schutzniveau von 90?% der Flugaktivität bei Rotorunterkanten von 90?m bzw. 70?m Einschaltwindgeschwindigkeiten von 5,1?m/s bzw. 5,8?m/s. Zum Vergleich: Die hessischen Empfehlungen liegen bei 4,8?m/s bzw. 5,8?m/s.

Diskussion

Durch die zur hessischen Verwaltungsvorschrift identische Auswertung ergibt sich eine direkte Vergleichbarkeit als Ergänzung zum Artikel von Becker et al. 2024. Konkret zeigten sich dadurch ähnliche Einschaltwindgeschwindigkeiten, die auf verschiedenen Konstellationen von Schutzniveaus und Rotorunterkanten basieren. Die von uns ermittelten Werte für Einschaltwindgeschwindigkeiten lagen geringfügig höher als die der hessischen Vorschrift. Dies lässt sich durch die im Mittel größeren Flughöhen der Tiere im Vergleich zu der den hessischen Vorschriften zugrundeliegenden Studie begründen (Heuck et al. 2019). Fliegen die Tiere höher, liegen relativ gesehen mehr Ortungspunkte im Bereich der Rotoren. Grundsätzlich zeigten die Rotmilanindividuen der Studie eine hohe Spannbreite der Flughöhen, was wiederum eine deutliche Individualität im Flugverhalten verdeutlicht (Becker et al. 2024).

Aufgrund generell größerer Flughöhen (Median 15,4?m) über Wald als über Offenland ist der relative Anteil an Flügen im Rotorbereich von WKA und darüber über Wald höher als über Offenland. Dies spiegelt sich in den höheren Einschaltgeschwindigkeiten für WKA im Wald wider. Das absolute Kollisionsrisiko ist über Offenland grundsätzlich höher als über Wald, da mit 62?% aller Flugortungspunkte mehr als doppelt so viele über Offenland als über Wald (26,5?%) liegen.

Die in der hessischen Verwaltungsvorschrift genannten Richtwerte für eine anvisierte Schutzgröße von 90?% der Flugaktivität beziehen sich auf geplante Standorte für WKAs in besonders wertvollen Lebensräumen für Rotmilane, beispielsweise Grünland, welche bisher kaum durch andere WKA beeinträchtigt wurden. Zudem bezieht sich diese Schutzgröße auf Standorte mit einer vergleichsweise hohen Flugaktivität, wo in der Regel keine Ablenkungsmaßnahmen möglich sind (HMUKLV and HMWEVW 2020).

Der beispielhafte Vergleich (Abb. 1) der Forschenden bezieht sich somit nur auf diese Fälle, in denen ein größtmöglicher zusätzlicher Schutz vor Kollisionen durch entsprechende Einschaltwindgeschwindigkeiten angebracht ist. Grundsätzlich sehen die Empfehlungen für alle anderen Standorte in hochwertigen Arthabitaten mit einem Vorkommen überdurchschnittlicher Flugaktivität einen ergänzenden Schutz durch Abschaltungen von WKA von 50?% bis 85?% der Flugaktivität vor, wenn ein signifikantes Tötungsrisiko durch Kollisionen nicht bereits durch andere Maßnahmen wie Pufferzonen oder die temporäre Abschaltung während Bewirtschaftungsereignissen benachbarter Flächen gemindert werden kann (HMUKLV and HMWEVW 2020). Wir adressieren in der vorliegenden Arbeit daher verschiedene Szenarien mit Schutzgrößen unterschiedlicher Größenordnung, um eine Ableitung der geeignetsten Einschaltwindgeschwindigkeiten nach den jeweiligen Standortbedingungen zu ermöglichen (Abb. 2).

Ein sehr spannender Aspekt im Zuge dieser Studie sind potenzielle Einbußen in der Windenergiegewinnung, die durch Vorgaben zu Einschaltgeschwindigkeiten entstehen können. Das Bundesnaturschutzgesetz mutet Betreibenden von WKA bis zu 8?% Ertragseinbuße durch Abschaltungen zu (BNatSchG § 45 b). Eine wissenschaftliche Abschätzung der Einbußen nach verschiedenen Abschaltszenarien ist unsererseits aktuell nicht möglich, da in der wissenschaftlichen Literatur hierzu noch Modelle konkreter Szenarien fehlen, für die es wiederum detaillierte Daten aus der Energiebranche erfordert.

In vielen Teilen Deutschlands werden Abschaltzeiten für Vögel zum Beispiel bei landwirtschaftlichen Tätigkeiten in der Umgebung von Windkraftanlagen umgesetzt. Auch die wetterabhängige Betriebszeitenregulierung stellt grundsätzlich eine vielversprechende Maßnahme zur Minderung des Kollisionsrisikos dar (Blew et al. 2018). Für die Einschaltwindgeschwindigkeiten in Bezug auf den Vogelschutz in Deutschland gibt es abseits von Hessen nach unserer Kenntnis bisher jedoch keine Vorgaben. Für den Fledermausschutz finden sich mittlerweile in fast allen Bundesländern Vorgaben für Parameter zu wetterabhängigen Abschaltzeiten von WKA (Dietz et al. 2024, KNE 2023). Durch den hier dargestellten Vergleich der Flugdaten besenderter Rotmilane mit den etablierten Vorgaben der hessischen Verwaltungsvorschrift hoffen die Autorinnen und Autoren, die Diskussion über die bedarfsgerechte Betriebsregulierung von WKA unterstützen zu können, auch über die Grenzen von Hessen hinaus.

Dank

Für diese Ergänzung zu unserem Artikel über das Flugverhalten des Rotmilans bedanken wir uns vor allem bei den Projektmitgliedern Julia Karpa (Regierungspräsidium Gießen), Jolina Kröger (Uni Marburg) und Martin Fichtler (JUWI GmbH) für ihre hilfreichen Beiträge sowie dem Lore-Steubing-Institut (LSI) für die finanzielle Förderung des Projekts „RoniaH“.

Becker, M., Spatz, T., Rösner, S., Heuck, C., Thorn, S., Farwig, N. und Schabo, D.G. (2024) “Rotmilane und Windkraft – Erhöhung der Einschaltwindgeschwindigkeiten von Windenergieanlagen kann zum effektiveren Schutz der Art beitragen,” Naturschutz und Landschaftsplanung (NuL), 56, pp. 16–23. https://doi.org/10.1399/NuL.68870.

Blew, J., Albrecht, K., Reichenbach, M., Bußler, S., Grünkorn, T., Menke, K. und Middeke, O. (2018) “Wirksamkeit von Maßnahmen gegen Vogelkollisionen an Windenergieanlagen,” BfN-Skripten 518. https://doi.org/DOI 10.19217/skr518.

Dietz, M., Fritzsche, A., Johst, A. und Ruhl, N. (2024) “Diskussionspapier: Fachempfehlung für eine bundesweite Signifikanzschwelle für Fledermäuse und Windenergieanlagen.” https://doi.org/10.19217/skr682.

Heuck, C., Sommerhage, M., Stelbrink, P., Höfs, C., Geisler, K., Gelpke, C. und Koschkar, S. (2019) “Untersuchung des Flugverhaltens von Rotmilanen in Abhängigkeit von Wetter und Landnutzung unter besonderer Berücksichtigung vorhandener Windenergieanlagen im Vogelschutzgebiet Vogelsberg – Abschlussbericht.” Im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen.

HMUKLV and HMWEVW (2020) Verwaltungsvorschrift (VwV) “Naturschutz/Windenergie”. Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen.

KNE – Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (2023) “Anfrage Nr. 140 Vorgaben zu Parametern für pauschale Abschaltungen zum Fledermausschutz in den Ländern.” Online: https://www.naturschutz-energiewende.de/wp-content/uploads/KNE-Antwort_Parameter_pauschale_FM-Abschaltungen_Laender_140.pdf (Zugang: 18.1.2025).

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.