Die Internalisierung externer Effekte bei Stadtbäumen

Abstracts

Die vielfältigen Funktionen von Stadtbäumen haben den Charakter lokaler öffentlicher Güter und können als solche nicht als reine Privatangelegenheit angesehen werden. Abwägungen, die bei Entscheidungen zu Neupflanzungen oder Fällungen lediglich die privaten Kosten und Nutzen berücksichtigen, greifen zu kurz. Vielmehr muss die gesamtgesellschaftliche Wohlfahrtssituation in den Blick genommen werden, denn der Erhalt und die Pflege von Bäumen einerseits verursachen externe Nutzen, die Fällung der Bäume andererseits externe Kosten. In beiden Fällen fallen Kosten und Nutzen auseinander und bei unterschiedlichen „Marktteilnehmern“ an. Dies führt dazu, dass Stadtbäume von privaten Verantwortungsträgern unterbewertet werden und letztlich die Anzahl an Bäumen aus gesellschaftlicher Sicht zu gering ausfällt. Zur Korrektur dieses „Marktversagens“ werden hier zwei Instrumente diskutiert: Kommunale Förderprogramme, die die umfangreichen Nutzen der Stadtbäume (teilweise) internalisieren sollen, sowie Baumschutzverordnungen, die die externalisierten Kosten von Fällungen dem Verursacher anlasten. Beide Maßnahmen sorgen durch die Internalisierung der jeweiligen externen Effekte dafür, den positiven Wirkungen der Stadtbäume als lokale öffentliche Güter Rechnung zu tragen, die Allokationseffizienz zu erhöhen und dadurch die Wohlfahrt und Lebensqualität in einer Kommune zu steigern.

Internalizing external effects on urban trees – Tree protection regulations and municipal funding programmes for better urban quality of life

The diverse functions of urban trees create the function of local public goods and, as such, cannot be viewed as a purely private concern. Trade-offs that only take into account private costs and benefits when making decisions about new plantings or felling do not go far enough. The overall social welfare situation must also be taken into account because, on the one hand, the preservation and care of trees create external benefits while, on the other hand, the felling of trees creates external costs. In both cases, costs and benefits differ and arise from different “market players”. This leads to urban trees being undervalued by private policy makers and, ultimately, the number of trees is too few from a social point of view. To help correct this “market failure”, two instruments are discussed here: municipal funding programmes, which are intended to (partially) internalize the extensive benefits of urban trees, and tree protection regulations, which charge the perpetrator with the externalized costs of felling. By internalizing the respective external effects, both measures ensure that the positive effects of urban trees as local public goods are taken into account, that allocation efficiency is increased and, as a result, the welfare and quality of life in a municipality are improved.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Bei der Frage um die Bedeutung von Bäumen im Siedlungsbereich werden selten ökonomische Aspekte berücksichtigt. Dies soll im vorliegenden Artikel geschehen. Denn die vielfältigen Funktionen von Stadtbäumen haben den Charakter öffentlicher Güter und können als solche nicht als reine Privatangelegenheit angesehen werden. Abwägungen, die bei Entscheidungen zu Neupflanzungen oder Fällungen lediglich die privaten Kosten und Nutzen berücksichtigen, greifen zu kurz. Vielmehr muss die gesamtgesellschaftliche Wohlfahrtssituation in den Blick genommen werden.

2 Positive Wirkungen der Stadtbäume

Die Bedeutung der Stadtnatur für Biodiversität (Kuhn et al. 2004), Luftqualität und Klimaschutz (Nowak et al. 1991) ist in zahlreichen Studien ebenso belegt wie die positiven Wirkungen für die Gesundheit der Bevölkerung. Solche sind unter anderem mit Blick auf Stress und Depressionen (Grahn & Stigsdotter 2003) sowie die physische Gesundheit und Lebensdauer nachgewiesen (De Vries et al. 2003). Für Deutschland konnten zum Beispiel Wüstemann et al. zeigen, dass die Verfügbarkeit von städtischen Grünflächen einen signifikant positiven Einfluss auf die Lebenszufriedenheit sowie die mentale und physische Gesundheit der Bevölkerung besitzt (Wüstemann et al. 2017). Eine aktuelle und umfangreiche Zusammenfassung der positiven Effekte von Stadtnatur auf die Gesundheit bietet Spitzer (2020). Die wichtigen Funktionen der Stadtnatur und speziell von Stadtbäumen als Bewahrer einer lebenswerten Stadt sind heute vor dem Hintergrund von Artensterben, Klimawandel, Feinstaubbelastung, Wärmeinseleffekt und auch zunehmenden Depressionen sowie Herz- und Kreislauferkrankungen von wachsender Bedeutung (BMUB 2017).

Die positiven Funktionen der Bäume nutzen allen Bürgerinnen und Bürgern einer Kommune. Niemand kann von den Vorzügen ausgeschlossen werden und der Genuss dieser Vorzüge sorgt nicht dafür, dass andere in ihrem Genuss eingeschränkt sind. Die positiven Wirkungen der Stadtbäume erfüllen also die Kriterien eines lokalen öffentlichen Gutes.

3 Stadtbäume als öffentliche Güter

In der Ökonomie bezeichnet man Güter, die durch die beiden Kriterien Nicht-Ausschließbarkeit und Nicht-Rivalität gekennzeichnet sind, als öffentliche Güter (Krugmann & Wells 2017, 524). Nicht-Ausschließbarkeit bedeutet, dass niemand von dem Nutzen, den das Gut stiftet, ausgeschlossen werden kann. Das Kriterium der Nicht-Rivalität liegt vor, wenn durch die Nutzung eines Gutes durch einen Konsumenten die Nutzung eines anderen nicht eingeschränkt wird (die Nutzung durch zusätzliche Konsumenten also keine Opportunitätskosten verursacht). Für Ökonomen sind diese Güter von besonderer Bedeutung, weil sie eine wesentliche Ursache von Marktversagen darstellen und staatliche Eingriffe erforderlich machen. Da – anders als bei privaten Gütern, bei denen Ausschließbarkeit und Rivalität bestehen – die Kosten für die Bereitstellung und der Nutzen der öffentlichen Güter auseinanderfallen, ist eine marktliche Lösung nicht möglich (Welfens 2019, 167 f.). Der Nutzen des Einzelnen ist relativ klein, der Nutzen der Gesellschaft ungleich größer – es entstehen über den Markt nicht vermittelbare positive externe Effekte (externe Effekte – positive wie negative – haben grundsätzlich direkte Auswirkungen auf die Konsum- oder Produktionsentscheidungen eines Wirtschaftssubjekts und auf den Nutzen und Gewinn anderer Wirtschaftssubjekte und der Gesellschaft als Ganzes). Es bildet sich ein sogenannter Übertragungseffekt (engl.spill-over ), da eine Entscheidung eine direkte Auswirkung auf ein anderes Ereignis hat (Altmann 2003, 191f.). Wird versucht, die Bereitstellung öffentlicher Güter allein durch den Marktmechanismus zu regeln, kommt es zwangsläufig zu einer Unterversorgung. Die bereitgestellte Menge liegt unterhalb des gesellschaftlichen Optimums und eine effiziente Allokation kann sich nicht einstellen (Brümmerhoff & Büttner 2018, 52). Diese Situation liegt zum Beispiel beim Klimaschutz oder der Landesverteidigung vor, für deren Bereitstellung der Staat sorgen muss und deren Kosten über Steuern auf die Gesellschaft verteilt werden müssen (Krugman & Wells 2017, 525).

Auch die vielfältigen Nutzen der Stadtbäume sind solche öffentliche Güter auf kommunaler Ebene: saubere Luft, effektive Abkühlung der immer heißer werdenden Städte, gesündere Bürgerinnen und Bürger mit längerer Lebenserwartung, ein wesentlicher Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt durch den Schutz des Lebensraums von Kleinsäugern, Insekten und Vögeln, ein ansprechendes Ortsbild und so weiter. Von diesen Wirkungen profitieren alle Bewohnerinnen und Bewohner einer Stadt, Ausschließbarkeit und Rivalität sind nicht vorhanden.

3.1 Wohlfahrtsverluste durch zu wenige Bäume

Trotz ihrer Eigenschaft als öffentliches Gut werden Bäume auf einem Privatgrundstück zumeist als reine Privatangelegenheit des Eigentümers wahrgenommen. Dies führt zu einer aus gesellschaftlicher Sicht ungenügenden Bereitstellung von Bäumen. Denn wägt ein ökonomisch rational handelnder und nutzenmaximierender Eigentümer zwischen seinen privaten Kosten für Pflegemaßnahmen, Verkehrssicherheit, zusätzlichem Planungsaufwand bei einer Baumaßnahme, Laubbeseitigung und dergleichen einerseits und dem Nutzen aus seinem Baumbestand andererseits ab, betrachtet er lediglich seinen eigenen und nicht den gesellschaftlichen Nutzen. Aufgrund der bestehenden Externalitäten ist der private Nutzen regelmäßig geringer als der gesellschaftliche. Und wenn der Haushalt eine seinem Nutzen entsprechende Zahlungsbereitschaft unterhalb seiner Grenzkosten hat, wird er sich an der Finanzierung des Baumbestandes nicht beteiligen. Außerdem können jede Bürgerin und jeder Bürger von den positiven Wirkungen der Stadtbäume profitieren, auch wenn sie oder er selbst keinen Beitrag dazu leisten. Die Folge ist Marktversagen, denn individuell scheint es immer sinnvoll, keinen (oder einen geringen) eigenen Beitrag zur Bereitstellung von Bäumen und seinen Funktionen zu leisten. Es werden also zu wenige Bäume gepflanzt und der Bestand an Straßen- und Stadtbäumen wird aus wohlfahrtsökonomischer Sicht „zu niedrig“ sein.

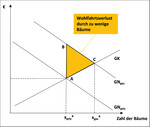

Abb. 1 verdeutlicht diese Überlegungen. Bei der Entscheidung über den Erhalt oder die Pflanzung von Bäumen orientieren sich die Bodeneigentümer an ihrem privaten Grenznutzen GNprivund den ihnen in diesem Zusammenhang entstehenden Grenzkosten. In Punkt (A), in dem die private Grenznutzenkurve GNprivdie Grenzkostenkurve GK schneidet, ergibt sich die aus privater Sicht optimale Baumanzahl xpriv*. Die positiven Effekte, die die Bäume auf (Stadt-)Klima, Gesundheit, Artenvielfalt, die Möglichkeiten der Naherholung und so weiter haben, werden in den Überlegungen nicht berücksichtigt, da sie nicht internalisiert werden. Der gesamte Nutzen durch den Baumbestand im Siedlungsbereich wird durch die gesellschaftliche Grenznutzenkurve GNgesabgebildet. Das gesellschaftliche Optimum xges* (Schnittpunkt mit der Grenzkostenkurve in Punkt C) läge daher oberhalb des privaten, die Anzahl der Bäume ist bei individueller Entscheidungsfreiheit also zu niedrig, wodurch sich der gesellschaftliche Wohlfahrtsverlust ABC ergibt.

3.2 Wohlfahrtsverluste durch Baumfällungen

Ein weiterer wohlfahrtsökonomisch relevanter Aspekt ist die Fällung von Bäumen, die vielfältige individuelle Gründe haben kann: Neben der sich aus der Verkehrssicherungspflicht ergebenden Notwendigkeit können solche etwa der störende Schattenwurf, die Arbeit, die zum Beispiel durch Laubwurf anfällt, und vor allem Fällungen im Kontext von erteilten Baugenehmigungen sein.

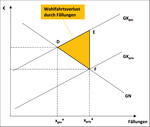

Analog zum vorher Gesagten vergleicht der Eigentümer bei der Entscheidung, ob ein Baum erhalten oder gefällt werden soll, den ihm entstehenden Grenznutzen GN durch die Fällung mit seinen privaten Grenzkosten GKpriv, die nun aufgrund der teils externalisierten Kosten unterhalb der gesellschaftlichen Grenzkosten GKgesliegen (Abb. 2). Negative externe Effekte durch die Fällung von Stadtbäumen entstehen, da die positiven Wirkungen der Bäume mit der Fällung verloren gehen. Diese positiven Wirkungen erübrigen sich jedoch nicht nur für den vormaligen Eigentümer, sondern für alle Bewohnerinnen und Bewohner – je näher diese an dem gefällten Baum leben, desto größer der Verlust. So können Baumfällungen für den Einzelnen durchaus rational sein, obwohl sie gesamtgesellschaftlich nachteilig sind. Gleiches gilt für den schädigenden Umgang mit Bäumen in Form von Kappungen oder fehlendem Baumschutz auf Baustellen aufgrund von (privaten) Kostenvorteilen.

Auch von den Verwaltungen geht häufig eine Gefahr für die Bäume aus, sei es aus Unkenntnis über deren Bedeutung oder weil man sich bei der Entwicklung des Planungsgebiets nicht von diesen einschränken lassen möchte. Der häufig in Euro präzise ermittelbare Nutzen für Einzelne (Bauunternehmen, Autofahrer, Einzelhandel durch ein Mehr an Parkplätzen und so weiter) wird über die diffus verteilten gesellschaftlichen Kosten gestellt – die negativen Effekte durch die Fällung werden externalisiert und bei der Entscheidungsfindung nicht berücksichtigt. So werden durch die Vernachlässigung der gesellschaftlichen Grenzkosten mehr Bäume gefällt, als dies unter Berücksichtigung der gesamten Kosten der Fall wäre. In Abb. 2 wird diese Differenz durch die beiden Optima xges* und xpriv* verdeutlicht. Die jeweils optimale Anzahl an Fällungen aus gesellschaftlicher und privater Sicht ergibt sich aus dem Schnittpunkt (D beziehungsweise F) der Grenznutzenkurve mit der Grenzkostenkurve GKgesund GKpriv. Auch durch das Zuviel an Fällungen entsteht ein Wohlfahrtsverlust, der durch die Fläche DEF gekennzeichnet ist.

4 Internalisierung des externen Nutzens von Bäumen

Nun sollen einige Überlegungen angestellt werden, wie externe Nutzen und Kosten in der Praxis internalisiert werden können, um die beschriebenen Dilemmata und die daraus resultierenden Wohlfahrtsverluste beziehungsweise allokativen Effizienzverluste zu beseitigen. Bei öffentlichen Gütern kann man grundsätzlich von einer effizienten Allokation sprechen, wenn die Grenzkosten den Grenzzahlungsbereitschaften aller Marktteilnehmer entsprechen. Im Gegensatz zu privaten Gütern, bei denen sich die Frage stellt, welche Menge des Gutes die Haushalte bei unterschiedlichen Preisen nachfragen, lautet die Frage bei öffentlichen Gütern, welchen Preis die einzelnen Wirtschaftssubjekte bei unterschiedlichen Mengen des Kollektivguts zu zahlen bereit sind (Brümmerhoff & Büttner 2018, 81). Demzufolge sollten diese entsprechend ihrer Nutzengewinne an den Kosten beteiligt werden (zur Formalisierung dieser Überlegung siehe Johansen 1963). In einem solchen sogenannten Lindahl-Gleichgewicht würden die Haushalte in der Menge des öffentlichen Gutes und seiner Finanzierung übereinstimmen (Lindahl 1919). Vor allem mit der Klimawirkung, der Wichtigkeit für das Ortsbild und den artenschutzrelevanten Funktionen von Stadtbäumen liegen allerdings Leistungen vor, die marktmäßig nicht erbracht werden können, weshalb von der Nachfrageseite auch keine Preisvorstellungen existieren können. Die sinnvolle Ermittlung der individuellen Präferenzen und eine Übertragung in monetäre Kategorien scheinen daher kaum möglich. Zwar finden sich in der Literatur durchaus hedonische Preisanalysen, die auf den Wert der Stadtnatur zum Beispiel über eine Analyse der Immobilienpreise in verschieden durchgrünten Lagen schließen. Doch auch in den Immobilienpreisen sind klima- und artenschutzrelevante Funktionen nicht berücksichtigt, da diese keine individuellen Lagevorteile bringen. Im Folgenden sollen Möglichkeiten dargestellt werden, wie in der kommunalen Praxis die gesellschaftlichen Nutzen und die individuellen Grenzkosten zusammengebracht werden können.

Der erste Hauptsatz der Wohlfahrtsökonomie (nach Walras) besagt, dass das Gleichgewicht in einer Wirtschaft mit perfekt funktionierenden Märkten eine pareto-effiziente Allokation darstellt, es also keine Allokation gibt, bei der sich ein Individuum besserstellen kann, ohne dass ein anderes Individuum dadurch schlechtergestellt wird. Eine Situation ist dann nicht mehr pareto-optimal, wenn einzelne Personen sich verbessern können und dies nicht zu Lasten anderer geht (Bofinger 2003, 173). Dies kann jedoch nicht mit einem gesellschaftlichen Optimum gleichgesetzt werden (Barr 2012).

Das sogenannte Kaldor-Hicks-Kriterium möchte durch die Veränderung einiger Vorrausetzungen das Pareto-Kriterium verbessern (Wang 2008, 45). Mit dem Kaldor-Hicks-Kriterium können gesamtgesellschaftliche Wohlstandsveränderungen bewertet werden, bei denen die Wohlfahrt einzelner Individuen steigt, während die Wohlfahrt anderer Individuen durchaus auch abnehmen kann. Ein Wohlfahrtsanstieg ist demnach immer dann möglich, wenn die Profiteure einer wirtschaftlichen Veränderung diejenigen Individuen, die Wohlstandverluste erleiden, für diese voll entschädigen können (Varian 2003, 15f.). Da bei insgesamt steigender Wohlfahrt die Gewinner auch nach der (potenziellen) interpersonellen Kompensation noch profitieren, ist das Pareto-Optimum wieder erreicht. Eine solche Kompensation gemäß dem Kaldor-Hicks-Kriterium kann Grundlage der Lösung unseres Stadtbaumproblems sein.

Die regelmäßige Begutachtung und Pflege – insbesondere alter Bäume – ist für die privaten Eigentümer eine finanzielle Belastung, zumindest wenn der Baum nicht als eines der seltenen Naturdenkmäler ausgewiesen ist und die Untere Naturschutzbehörde dementsprechend bei der Pflege unterstützend eingreift. Andere Personen und die Kommune beteiligen sich nicht an den individuellen Kosten, obschon sie ebenfalls auf vielfältige Weise von den Bäumen profitieren. Da der Eigentümer den Nutzen nicht internalisieren kann, ist er in der Regel nicht bereit, diese Kosten zu übernehmen, obgleich der gesellschaftliche Nutzen der Stadtbäume die Grenzkosten übersteigt wie Abb. 1 verdeutlicht hat (im Einzelfall kann die individuelle Zahlungsbereitschaft natürlich auch den gesellschaftlichen Nutzen zum Beispiel für Artenschutz und Klima berücksichtigen, wenn sich etwa „Baumliebhaber“ und „Naturfreunde“ dennoch für einen Baum im – städtischen – Garten entscheiden).

Das Kaldor-Hicks-Kriterium besagt nun, dass ein Wohlfahrtsoptimum erreicht werden kann, wenn die Profiteure der Stadtbäume (hier die Allgemeinheit) von ihren Gewinnen die Träger der Kosten (hier die Baumeigentümer) entschädigen können. Solche Entschädigungen existieren bereits heute in einzelnen Kommunen und Landkreisen. Um die Eigentümer zu entlasten, wurden mancherorts Förderprogramme aufgesetzt, aus deren Mitteln Teile der Kosten für Kontrolle und Pflege der Bäume übernommen werden. So können Baumeigentümer in Starnberg beispielsweise für die Pflege von ökologisch wertvollen und/oder ortsbildprägenden Bäumen eine Unterstützung von bis zu 1.000 € pro Baum innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren erhalten (Stadt Starnberg 2016). Im Landkreis Bamberg beteiligt sich im Falle einer Unterstützung durch die Kommune auch der Kreis an der Förderung.

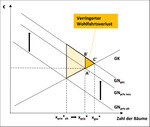

Mithilfe solcher Förderprogramme (deren konkrete Ausgestaltung an dieser Stelle nicht Thema sein soll) lassen sich die Grenzkosten der Eigentümer absenken und der durch die Bäume entstehende externe Nutzen teilweise internalisieren, wodurch der Eigentümer einen Anreiz bekommt, mehr Bäume zu erhalten. Die private Grenznutzenkurve wird durch die Förderung nach oben verschoben, die Grenzkostenkurve wird weiter rechts geschnitten (Punkt A‘ in Abb. 3), der Gesamtbestand an Bäumen liegt höher und die Wohlfahrtsverluste (Dreieck A‘B‘C‘) werden reduziert beziehungsweise bei „idealer“ Förderhöhe vollständig beseitigt.

5 Internalisierung der externen Kosten bei Fällungen: Ausgestaltung eines landesweiten, zonierten Verordnungskonzepts

Städten und Gemeinden obliegt eine besondere Verantwortung, die Ortsbilder und natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten (in Bayern etwa begründet dies sogar Art. 141 der Landesverfassung). Um ihre Stadtbäume zu schützen, können die Kommunen Baumschutzverordnungen (auch: Baumschutzsatzungen) erlassen, nach denen vor allem alte Bäume ab einem bestimmten Stammumfang nur mit einem tatsächlich vorliegenden „guten Grund“ gefällt werden dürfen und dazu im Vorfeld eine entsprechende Genehmigung eingeholt werden muss. Auch baumschädigende Kappungen oder der Baumschutz auf Baustellen können durch solche Verordnungen geregelt und mit Berufung auf die Regelungen durchgesetzt werden. Die Gartenamtsleiterkonferenz empfiehlt in den Erläuterungen zu ihrer Musterbaumschutzsatzung zum Beispiel, ein Merkblatt zum Schutz von Gehölzen auf Baustellen als Anlage beizufügen.

Die Ermächtigungsgrundlage für den Erlass von Baumschutzverordnungen findet sich in § 29 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG. In Bayern wurden solche Verordnungen in den 1970er- und 1980er-Jahren vor allem vom Umweltministerium unterstützt, um ortsbildprägende und für lebenswerte Dörfer und Städte wichtige Bäume zu schützen. Für dieses Bundesland liegen seit einer Untersuchung aus dem Jahr 2019 umfangreiche empirische Daten vor. Derzeit haben lediglich 94 der 2.056 bayerischen Kommunen eine Baumschutzverordnung erlassen (Mühlleitner et al. 2019, 323). Dass Baumschutzverordnungen ein sehr wirksames Instrument sein können, zeigt die Tatsache, dass 83,1 % der Kommunen, die eine Baumschutzverordnung erlassen haben, deren Bedeutung für den Baumschutz als wichtig oder sehr wichtig einschätzen (Mühlleitner et al. 2019, 324).

Um der vom Verdichtungsgrad der Kommune abhängigen Bedeutung der Stadtbäume gerecht zu werden, könnte ein Zonierungskonzept die Kommunen an dieser Stelle unterstützen. Je nach Bebauungsdichte sollte die Verordnung mit unterschiedlicher Konsequenz durchgesetzt werden und in stark verdichteten Zonen – der Wichtigkeit der Bäume für die Lebensqualität entsprechend – ein höherer Anspruch angelegt werden als in stark durchgrünten Gebieten. In diesen Zonen wären Baumfällungen dann nicht oder nur gegen hohe Ausgleichszahlungen beziehungsweise umfangreiche Ersatzpflanzungen möglich (vorstellbar ist zu diesem Zweck zum Beispiel eine Koppelung der Ersatzleistung an die Grundstückswerte). In Zonen mit sehr hohem Durchgrünungsanteil, könnten hingegen geringere Ansprüche an den Baumschutz angelegt werden und die Ersatzpflanzungen zum Beispiel lediglich im Verhältnis 1:1 durchgeführt werden (mit Blick auf die klimatischen und biologischen Funktionen von Stadtbäumen kann ein Ausgleich 1:1 nie ausreichend sein, da junge Bäume zum Beispiel zur CO2-Aufnahme aus der Atmosphäre zunächst kaum etwas beitragen, vergleiche Musavi et al. 2017; die Funktionen eines alten Baums zum Beispiel als Habitat können durch Neupflanzungen überhaupt nicht ersetzt werden).

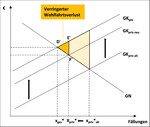

Auf diese Weise könnten die externen Kosten der Fällmaßnahmen (teilweise) internalisiert werden, die private Grenzkostenkurve würde sich nach oben verschieben und sich der gesellschaftlichen Grenzkostenkurve annähern. Der Schnittpunkt mit der Grenznutzenkurve verschiebt sich nach links, durch die verminderte Zahl der Fällungen werden die Wohlfahrtsverluste (Dreieck D‘E‘F‘ in Abb. 4) reduziert und könnten bei idealer Ausgestaltung sogar ganz verschwinden.

Derzeit findet bei Fällungen ein adäquater Ausgleich nur selten statt. Wird auf Ersatzpflanzungen verzichtet und zwischen Kommune und Baumeigentümer stattdessen eine Ausgleichszahlung vereinbart, hat diese in Bayern derzeit eine durchschnittliche Höhe von 486 €. Für diese Summe lässt sich gerade eine Stiel-Eiche mit einem Stammumfang von 10–12 cm pflanzen, darüber hinausgehende Kosten wie Jungbaumpflege oder Bewässerung sind hierbei noch nicht einmal berücksichtigt (Mühlleitner et al. 2019, 328).

Um die verschiedenen Zonen zu definieren, auf deren Basis die erforderlichen Ausgleichsleistungen bei Fällung in den Baumschutzverordnungen festgelegt werden, ist ein Instrument wie der Grünflächenfaktor (GFF) vorstellbar. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung hat im Rahmen eines Forschungsprojekts den GFF vorgeschlagen, um den Mindestanteil zu begrünender Flächen auf Grundstücken festzulegen. Der GFF ist demnach als grundstücksbezogener Kennwert für Neu- und größere Umbauvorhaben vorgesehen, wäre prinzipiell für die Gesamtstadt oder für Teilgebiete der Stadt anwendbar und sollte nach Vorstellung der Autoren verbindlichen Charakter haben (Becker et al. 2019, 42).

6 Schlussbemerkung

Im vorliegenden Beitrag wurden zwei Seiten derselben Medaille betrachtet. Der Erhalt und die Pflege von Bäumen einerseits verursachen externe Nutzen, die Fällung der Bäume andererseits externe Kosten. In beiden Fällen fallen Kosten und Nutzen auseinander und verteilen sich auf unterschiedliche „Marktteilnehmer“. Dies führt dazu, dass Stadtbäume von privaten Verantwortungsträgern unterbewertet werden und dadurch aus gesellschaftlicher Sicht eine zu geringe Anzahl an Bäumen zur Verfügung steht. Zur Korrektur dieses „Marktversagens“ und zur Schaffung von Äquivalenz zwischen Kosten und Nutzen wird hiermit zweierlei vorgeschlagen:

- Erstens die Einführung von Förderprogrammen in Siedlungsgebieten auf kommunaler und/oder Kreisebene, aus deren Mitteln Baumkontrollen und Pflegemaßnahmen der alten Bäume unterstützt werden. Diese Kompensationen dienen der Reduktion der Grenzkosten der Baumeigentümer und verteilen die Kosten auf die Schultern der zahlreichen Nutznießer.

- Zweitens die Einführung zonierter Baumschutzverordnungen beziehungsweise Baumschutzsatzungen, die abhängig von Verdichtungs- und Begrünungsgrad unterschiedliche Ausgleichsleistungen festschreiben, wodurch die Kosten, die den Bewohnern einer Stadt oder Gemeinde durch Fällmaßnahmen entstehen, angemessen entschädigt werden.

Beide Maßnahmen sorgen durch die Internalisierung der jeweiligen externen Effekte dafür, den positiven Wirkungen der Stadtbäume als lokale öffentliche Güter Rechnung zu tragen, die Allokationseffizienz zu erhöhen und dadurch die Wohlfahrt und Lebensqualität einer Kommune zu steigern.

Literatur

Altmann, J. (2003): Volkswirtschaftslehre. 6. Auflage, Lucius und Lucius, Stuttgart.

Barr, N. (2012): The relevance of efficiency to different theories of society. In: Barr, N., Economics of the Welfare State. 5. Auflage, Oxford University Press, Oxford, 46-49.

Becker, C. et al. (2019): Urbane Freiräume – Qualifizierung, Rückgewinnung und Sicherung urbaner Frei- und Grünräume. Bundesinstitut für Bau- Stadt und Raumforschung, Bonn.

Bofinger, P. (2003): Grundzüge der Volkswirtschaftslehre. Pearson, München.

Brümmerhoff, D., Büttner, T. (2018): Finanzwissenschaft. 12. Auflage, De Gruyter Oldenbourg, Berlin.

BMUB (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit; 2017): Weißbuch Stadtgrün: Grün in der Stadt für eine lebenswerte Zukunft. Berlin.

De Vries, S., Verheij, R. A. et al. (2003): Natural Environments – Healthy Environments? An Exploratory Analysis of the Relationship Between Green Space and Health. Environment and Planning 35 (10), 1717-1731.

Grahn, P., Stigsdotter, U. A. (2003): Landscape Planning and Stress. Urban Forestry and Urban Greening 2 (1), 1-18.

Johansen, L. (1963): Some notes on the Lindahl theory of determination of public expenditures. International Economic Review 4 (3), 346-358.

Krugmann, P., Wells, R. (2017): Volkswirtschaftslehre. 2. Auflage, Schäffer-Poeschel, Stuttgart.

Kuhn, I., Brandl, R., Klotz, S. (2004): The flora of German Cities is naturally species rich. Evolutionary Ecology Research 6 (5), 769-764.

Lindahl, E. (1919): Die Gerechtigkeit der Besteuerung. Eine Analyse der Steuerprinzipien auf Grundlage des Grenznutzentheorie. Gleerup, Lund.

Mühlleitner, D., Busch, C., Frobel, K. (2019): Verbreitung, Ausgestaltung und Effektivität von Baumschutzverordnungen in Bayern. Eine empirische Untersuchung. Naturschutz und Landschaftsplanung 51 (7), 322-329.

Musavi, T., Migliavacca, M., Reichstein, M. et al. (2017): Stand age and species richness dampen interannual variation of ecosystem-level photosynthetic capacity. Nature Ecology & Evolution 1, 0048. doi.org/10.1038/s41559-016-0048

Nowak, D. J., Crane, D. E., Stevens, J. C. (1991): Air pollution removal by urban trees and shrubs in der United States. Urban Forestry & Urban Greening 4, 115-123.

Spitzer, M. (2020): Der positive Einfluss von Stadtnatur auf unsere Gesundheit – Übersicht wissenschaftlicher Untersuchungen. BN informiert, BUND Naturschutz in Bayern (Hrsg.), Nürnberg.

Stadt Starnberg (2016): Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuschüssen zu Erhaltungsmaßnahmen an erhaltenswerten privaten Bäumen vom 01.01.2016 in der überarbeiteten Fassung vom 20.10.2016.

Varian, H. R. (2003): Intermediate Microeconomics. 6. Auflage, Norton, New York.

Wang, C.-Y. (2008): Rechtswissenschaft zwischen deontologischer und utilitaristischer Ethik. Nomos, Baden-Baden.

Welfens, P. (2019): Grundlagen der Wirtschaftspolitik. 6. Auflage, Springer Gabler, Berlin.

Wüstemann, H., Kolbe, J., Krekel, C. (2017): Gesundheitswirkungen städtischer Grünräume: eine empirische Analyse. Natur und Landschaft 92 (1), 31-37.

Fazit für die Praxis

- Die vielfältigen positiven Wirkungen von Stadtbäumen auf die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger, die Klimaresilienz der Kommunen usw. sind lokale öffentliche Güter.

- Die fehlende Internalisierung der Nutzen sorgt mit Blick auf die gesellschaftliche Wohlfahrt für eine zu geringe Bereitstellung von Stadtbäumen, die fehlende Internalisierung der Kosten führt zu leichtfertigen und häufigen Fällungen.

- Ein Weg zur Internalisierung der Nutzen sind Förderungen auf kommunaler oder Kreisebene für die Baumeigentümer.

- Ein Weg zu Internalisierung der gesellschaftlichen Kosten einer Fällung sind Ausgleichsleistungen im Rahmen einer zonierten Baumschutzverordnung.

- Beide Maßnahmen sind den Kommunen aus ökonomischer Sicht zur Erhaltung und Ausweitung ihrer Stadtgrüns zu empfehlen.

Eingereicht am 15.12.2020, angenommen am 06.02.2021

Kontakt

Dr. Daniel Mühlleitner lehrt an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf und forscht schwerpunktmäßig in den Feldern ökologische Ökonomie und nachhaltige Siedlungsentwicklung.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.