Ganzjährige Großkoppel-Beweidung

Abstracts

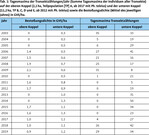

Die Intensivierung der Landbewirtschaftung ist eine wesentliche Ursache für den Rückgang von Tagfalterarten vornehmlich im Grünland. Die europaweit geschützten Wiesenknopf-Ameisenbläulinge Phengaris nausithous und Ph. teleius sind hierfür besondere Indikatoren, deren Erhalt mittlerweile abgestimmte Nutzungssysteme erfordert. Die Umsetzung dieser Nutzungssysteme stellt den Landnutzer nicht selten vor große Herausforderungen. Eine großflächige, extensive, häufig ganzjährige Beweidung kann hierbei eine kosten- und arbeitsextensive Nutzungsalternative sein. Die vorliegende Studie untersucht die Dynamik der Individuenzahlen auf fünf Transekten von Teilpopulationen der beiden Bläulingsarten unter einer relativ großflächigen (13,3 ha), ganzjährigen Beweidung für den Zeitraum von 2003 bis 2019. In dieser Zeit schwankte die Summe der Tagesmaxima der Individuen beider Arten auf den fünf Transekten zwischen minimal fünf (2011) und maximal 68 (2003 und 2018), die Bestoßungsdichte in Großvieheinheiten pro Hektar schwankte zwischen minimal 0,3 (2003) und maximal 1,3 (2016). Zwei Teilpopulationen verschwanden zwischenzeitlich, eine davon siedelte sich wieder an. Im Untersuchungsgebiet besteht kein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen Individuenzahlen und Bestoßungsdichte. Hochwasserereignisse werden als Hauptursache für Bestandsschwankungen und lokale Aussterbeereignisse diskutiert.

Impact of large-scale cattle grazing on population dynamics of the large blue butterflies Phengaris nausithousand Phengaris teleius

The intensification of agriculture is a major cause of the decline in butterflies, especially in grassland. The Europe-wide protected large blue butterflies,Phengaris nausithous andPh. teleius , are special indicators for this process. Preservation of these species requires well balanced land use systems, whose implementation often presents a major challenge for farmers. Large-scale, extensive, and often year-round grazing can be a cost- and labour-efficient alternative for grassland management. The present study examines the dynamics of the number of individuals on five transects of subpopulations of the two large blue species under comparatively large-scale (13.3 ha), year-round grazing from 2003 to 2019. During this period, the sum of the daily individual maxima of both species on the five transects varied between a minimum of 5 (2011) and a maximum of 68 (2003 and 2018); the grazing density in GVE (cattle equivalent) / ha varied between a minimum of 0.3 (2003) and a maximum of 1.34 (2016). In the meantime, two sub-populations disappeared while one was repopulated. No statistically significant correlation could be found between the number of individuals and the grazing density in the study area. Flooding events are discussed as the main cause of abundance dynamics and local extinction events.

- Veröffentlicht am

Eingereicht am 27. 05. 2020, angenommen am 02. 10. 2020

Einleitung

Die Intensivierung der Landbewirtschaftung ist eine wesentliche Ursache für den Rückgang von Tagfalterarten vornehmlich im Grünland (Van Swaayet al. 2009,Van Swaayet al. 2019). Die europaweit geschützten und gefährdeten Wiesenknopf-Ameisenbläulingsarten Phengaris nausithous und Ph. teleius können als besonders empfindliche „flagship-species“ hierfür gelten (BfN 2019, Leopoldet al. 2006Setteleet al. 1999, Stettmeret al. 2001, Wynhoffet al. 2017), für deren Erhalt auch aufgrund ihrer parasitären Beziehung zu Knotenmeisen der Gattung Myrmica besondere Nutzungssysteme nötig sind (Dierks & Fischer2009, Reinhardt2010, Stettmeret al. 2008, Wynhoffet al. 2017). Die Umsetzung dieser Nutzungssysteme stellt für den Landnutzer häufig eine große Herausforderung dar (Böhmet al. 2015, Bunzel-Drükeet al. 2008, Stettmeret al. 2008). Auf die als beweidungsempfindlich geltenden Wiesenknopf-Ameisenbläulinge angepasste Nutzungssysteme sehen in der Regel eine zweischürige Mahd Mitte Mai bis Mitte Juni und ab Ende August vor (Leopoldet al. 2006, Völklet al. 2008), was für den Landwirt meistens unattraktiv ist (Böhmet al. 2015, Jedicke & Metzner2012, Stettmeret al. 2008, Völklet al. 2008). Einige Bundesländer wie Bayern haben in ihren Kulturlandschafts- oder Vertragsnaturschutzprogrammen deshalb besondere Module („Bläulingsmahd“), die die Nutzung von Ameisenbläulingsflächen regeln und entschädigen (Bayer. StMELF & Bayer. StMUV 2019). Die Nutzung von Ameisenbläulingsflächen im Besonderen und von naturschutzfachlich wertvollem Grünland im Allgemeinen ist häufig vergleichsweise kontroll- und kostenintensiv (Jedicke & Metzner2012). Großflächige, häufig ganzjährige Naturschutzbeweidung kann im Grünlandmanagement eine kosten- und arbeitsextensive Nutzungsalternative darstellen (Böhmet al. 2015, Bunzel-Drükeet al. 2008). Aufgrund der angenommenen Beweidungssensivität der Wiesenknopf-Ameisenbläulinge wird diese Nutzungsalternative im Naturschutz jedoch kritisch gesehen und nur in Ausnahmefällen als möglich erachtet (Stettmeret al. 2008, Völklet al. 2008). Es gibt diesbezüglich unseres Wissens bisher keine publizierten, belastbaren Untersuchungen, die für Wiesenknopf-Ameisenbläulinge kritische Beweidungsdichten benennen oder Bestoßungsdichten von Großvieheinheiten (GVE) vorschlagen würden (Böhmet al. 2015,BfN 2019, Stettmeret al. 2008). Es gibt zwar wenige Hinweise, dass sich Populationen von Wiesenknopf-Ameisenbläulingen auch mit (ganzjähriger, großflächiger) Beweidung erhalten lassen (Bolz,R.,mündlich, Dierks & Fischer2009, Kapfer2010), doch existiert häufig kein projektbegleitendes Monitoring der Abundanzdynamik der Populationen auf der einen und der jeweiligen Bestoßungsdichten auf der anderen Seite. Die vorliegende Studie soll hier Wissenslücken schließen. Im Zeitraum von 2003 bis 2019 wird die Dynamik der Individuenzahlen auf Transekten von fünf Teilpopulationen (TP) von Phengaris nausithous und Ph. teleius in einer großflächigen (13,3 ha), ganzjährigen Rinderbeweidung (zum Teil auch Pferde) dokumentiert und mit der Bestoßungsdichte in Zusammenhang gestellt.

Untersuchungsgebiet und Methoden

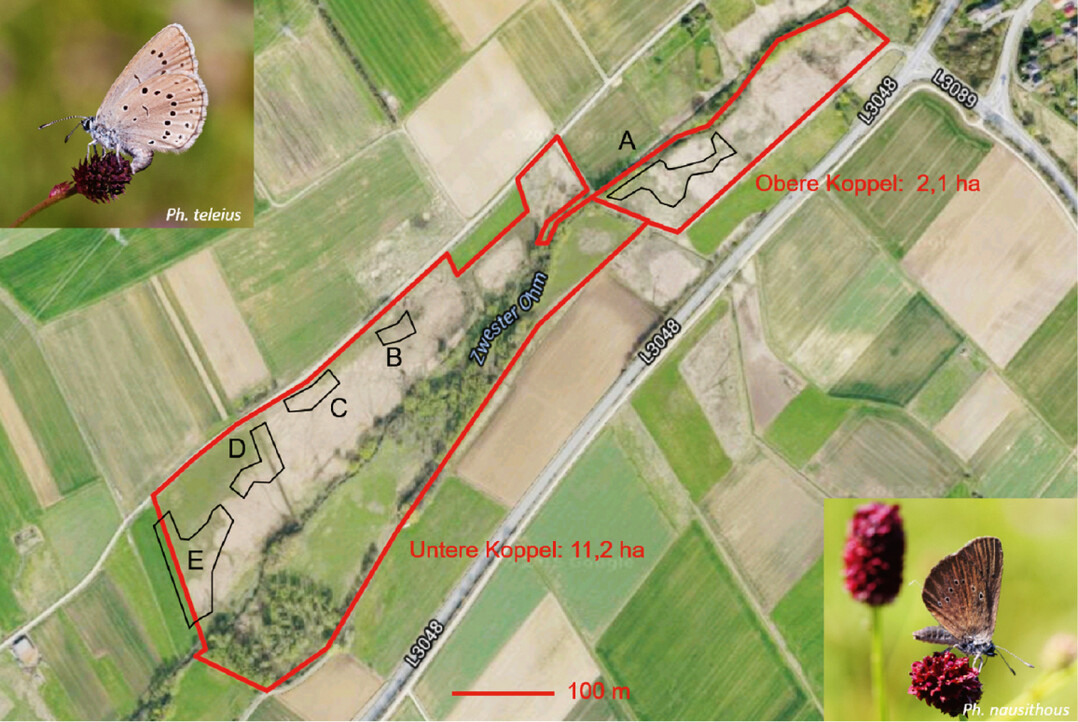

Das Untersuchungsgebiet (UG) besteht aus zwei ganzjährig seit 2003 mit Heckrindern beweideten Flächen, von denen die kleinere (obere Koppel) 2,1 ha und die größere Weidefläche (untere Koppel) 11,2 ha groß ist (Abb. 1). Das UG liegt etwa 10 km südwestlich von Marburg und 20 km nordöstlich von Gießen in Mittelhessen in der Aue der Zwester Ohm zwischen den Orten Ebsdorf und Hachborn in der Gemeinde Ebsdorfergrund. Die Zwester Ohm ist ein Zufluss der Lahn und liegt im Bereich des UG in einem sehr nassen Niedermoorkörper, den man in den 1960er-Jahren zur Gewinnung landwirtschaftlicher Nutzflächen im Zuge der Begradigung der Zwester Ohm trocken zu legen versuchte. Die nach wie vor sehr feuchten Flächen wurden als Grünland genutzt und fielen spätestens im Zuge der Zwester-Ohm-Renaturierung Ende der 1980er-Jahre zunehmend brach. Um eine offene Kulturlandschaft zu erhalten, und auch zum Schutz von gefährdeten Wiesenbrütern wie der Bekassine konzipierte die UNB des Landkreises Marburg-Biedenkopf zusammen mit dem „Weideverein Taurus e.V.“ eine großflächige, ganzjährige Naturschutzbeweidung mit Robustrindern (Heckrindern). Das Konzept sah vor, die im Untersuchungsgebiet liegenden kommunalen Flächen als Naturschutzkompensation für die Gemeinde Ebsdorfergrund sowie ungenutzte und genutzte Flächen von Privateigentümern zu einem vom Weideverein Taurus getragenen Modellprojekt für in Mittelhessen großflächige Naturschutzbeweidungssysteme (Brunzel & Erber2020) zu bündeln. Nur diese arbeits- und kostenextensive Beweidungsform konnte als landwirtschaftliche Nutzung die Offenhaltung der sehr nassen Niedermoorflächen garantieren.

Im Zuge der schon länger währenden Verbrachung bestanden die beiden Weidekoppeln des UG zu Beginn der Beweidung 2003 zu circa 50 % aus ungenutzten Großseggenrieden (Dominanzbestände von überwiegend Carex acutiformis ) und Hochstaudenfluren auf wechselfeuchten bis nassen Standorten, zu etwa 30 % aus in zweischüriger Mahd genutzten, frisch bis wechselfeuchten Wiesenknopf-Glatthaferwiesen, zu geringem Teil auch aus intensiv genutzten Varianten, sowie zu circa 20 % aus zum Teil im Zuge der Renaturierung gepflanztem Weiden-Schwarzerlen-Auwald.

Infolge der Beweidung hatte sich die Vegetation schon bis 2007 stark verändert (Brunzel & Erber2020), auch im Hinblick auf die für die Ameisenbläulinge relevanten, mit Großem Wiesenknopf ( Sanguisorba officinalis ) bestandenen Flächen. Aufgrund hoher Bestoßungsdichten und der selektiven Bevorzugung trockenerer Bereiche durch die Rinder zur Lagerung hat sich der Wiesenknopf nach einer anfänglichen Zunahme aus den zentralen, frischen Bereichen der ehemaligen Mähwiesen zurückgezogen und mit ihm auch die Ameisenbläulinge. Insbesondere durch die Beweidung im Winter sind die dichten Hochstaudenfluren und zum Teil auch die Dominanzbestände der Großseggenriede (hellbraun in Abb. 1) in Vegetationsformationen umgewandelt worden, die vegetationskundlich Wiesenknopf-Silgen-Glatthaferwiesen oder Sumpfdotterblumenwiesen ähneln. In diese vor der Beweidung Wiesenknopf-freien Flächen ist S. officinalis eingewandert und in diesen Übergangsbereichen zwischen etwas intensiver beweidetem Grünland und „aufgelichteten“ Hochstaudenfluren sowie Großseggenrieden, die nur phasenweise von den Rindern genutzt werden, findet sich der größere Teil der insgesamt fünf räumlich getrennten (minimaler Abstand 50 m) Teilpopulationen (TP) von Ph. nausithous und seit 2012 auch von Ph. teleius (vergleiche Abb. 1). Die Individuen beider Arten sind sehr standorttreu (Leopoldet al. 2006, Reinhard2010, Stettmeret al. 2001) und wechseln kaum zwischen den TP (Bluth2019). In Ausnahmen können beide Arten aber mehrere Kilometer zurücklegen (Stettmer et al. 2001), was durch die zügige Neubesiedlung zwischenzeitlich verwaister Flächen gezeigt wird. Alle TP liegen vollständig innerhalb der beweideten Flächen des UG, lediglich TP E (Abb. 2a) erstreckt sich über einen ungenutzten Grasstreifen und den angrenzenden, mit Wiesenkopf bestandenen Saum einer intensiv genutzten dreischürigen Mähwiese (Abb. 2b). Eiablagen wurden bisher in den TP A, D und E beobachtet, bei TP E auch außerhalb der beweideten Bereiche im angrenzenden, ungenutzten Saum (Abb. 2b).

In den Jahren 2003 bis 2019 wurden jedes Jahr an mindestens zwei Terminen zur Hauptflugzeit von Ph. nausithous alle fünf TP auf einer festgelegten Transektroute begangen und die Individuenzahlen erfasst. Das höchste Tagesmaximum des jeweiligen Jahres ging dann in die Auswertungen ein. Seit der Neubesiedlung des UG durch Ph. teleius wurde der erste Begehungstermin etwas nach vorne verschoben und liegt jetzt ungefähr um den 10. Juli.

Des Weiteren wurden in TP A 2003 und im Zuge einer Masterarbeit 2019 Fang-Wiederfang-Untersuchungen durchgeführt (Bluth2019). Hierzu wurden an jeweils zwei aufeinanderfolgenden Tagen fünf- (2003) beziehungsweise sechsmal (2019) möglichst alle Individuen gefangen und individuell markiert. Mit diesen Daten wurden dann Populationsgrößen nachJolly-SeeberundLincoln-Petersenberechnet.

Zusätzlich wurde 2003 und 2019 die Zwester-Ohm-Aue außerhalb des UG im Bereich Ebsdorfergrund zwischen den Orten Hachborn und Heskem an zwei Terminen während der Flugzeit großräumig auf Vorkommen der beiden Ameisenbläulingsarten kontrolliert und hierzu auch regionale Kenner der Arten befragt.

Ergebnisse

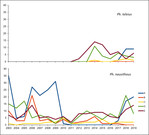

Von 2003 bis 2019 schwankte die Summe der Tagesmaxima auf beiden Koppeln (2,1 und 11,2 ha) auf allen Transekten der TP von 68 Individuen 2003 und 2006 (nur Ph. nausithous ) über fünf Individuen 2011 (Minimum) und 68 Individuen 2018 (Maximum, seit 2012 einschließlich Ph. teleius ) auf 63 Individuen im Jahr 2019 (Tab. 1 und Abb. 3). Populationsgrößen-Berechnungen für die große TP A auf Basis von Fang-Wiederfang-Untersuchungen ergaben für Ph. nausithous für 2003 (Jolly-Seeber/Lincoln-Petersen) 217 beziehungsweise 136 Tiere und für 2019, nachdem die Teilpopulation zwischenzeitlich erloschen war, 142 beziehungsweise 65 Tiere. Seit 2017 kommt Ph. teleius ebenfalls in TP A vor, nach Jolly- beziehungsweise Lincoln-Index mit 33 und 13 Tieren.

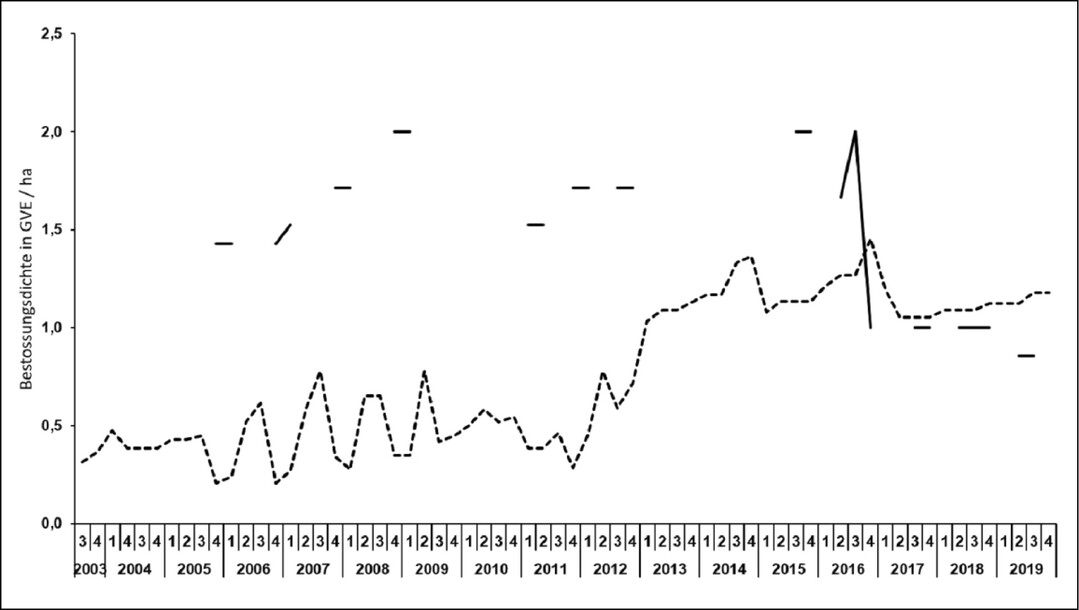

Im gleichen Zeitraum von 2003 bis 2019 schwankte die Bestoßungdichte (als GVE-Jahresmittel/ha, überwiegend Rinder, seit September 2015 zeitweise auch Pferde) auf der oberen Koppel zwischen 0 (2003), 2,1 (2009) und 0,9 (2019). Auf der unteren Koppel schwankte die Bestoßungsdichte im Jahresmittel zwischen 0,3 (2014), 1,3 (2016) und 1,2 GVE/ha (2019) und weist damit einen mehr oder weniger kontinuierlichen Anstieg auf (vergleiche Tab. 1 und Abb. 4). Hierbei ist zu beachten, dass die untere Koppel im Gegensatz zur oberen Koppel kontinuierlich und ganzjährig beweidet wurde, die obere Koppel dagegen immer nur zeitweise und mit größeren Lücken (Brachephasen) von Anfang 2010 bis Anfang 2011 und von Anfang 2013 bis September 2015. Weder auf der oberen noch auf der unteren Koppel konnte ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen den Tagesmaxima der Transekt-Individuenzahlen der jeweiligen Jahre und der mittleren jährlichen Bestoßungsdichte festgestellt werden (Abb. 5).

Im UG kam bis 2012 nur Ph. nausithous vor. 2012 trat erstmals Ph. teleius in TP E am Südrand des UG auf. In den folgenden Jahren wuchs die Gesamtpopulation der Art und hatte schon 2017 alle auch von Ph. nausithous besetzten TP besiedelt. Im Zeitraum von 2003 bis 2019 ist TP B auf der unteren Koppel seit 2018 erloschen. Die größte TP A auf der oberen Koppel ist 2011 erloschen. 2017 wurde die Fläche von Ph. nausithous und Ph. teleius wiederbesiedelt. Von den 2003 außerhalb des beweideten UG mindestens noch sieben traditionell auf Mähwiesen festgestellten Vorkommen von Ph. nausithous konnten 2019 nur noch zwei Vorkommen außerhalb des UG nachgewiesen werden, in Entfernungen von circa 150 m und 1000 m auf einer benachbarten Wiese und an einem Graben zwischen Radweg und angrenzenden Großseggen-Mädesüß-Hochstaudenbrachen nordöstlich des Ortes Ebsdorf (Abb. 6).

Diskussion

Einfluss von Beweidung und Hochwasserereignissen

Zu Beginn des Beweidungsprojektes 2003 und der Einrichtung der ganzjährigen Großkoppel-Beweidung wurde das bis dahin als Mähwiese genutzte Grünland in der unteren Koppel und am Südrand (TP A) der oberen Koppel sukzessive in die Beweidung integriert. In den Jahren 2004 bis teils 2006 wurden die ehemals nur gemähten Flächen auch mitbeweidet. Hierzu wurden die Rinder bis zum Mahdtermin Anfang Juni aus den Flächen ausgesperrt. Ab 2006 und 2007 wurden die gesamte untere und die obere Koppel nur noch ganzjährig beweidet. Die gemähten Flächen im UG entsprachen mit mehr oder weniger dichten Vorkommen des großen Wiesenknopfs und zweischüriger Nutzung dem Optimalhabitat von Ph. nausithous in der Region Ebsdorfergrund und in ganz Mittelhessen. Bei dem Optimalhabitat handelt sich überwiegend um frische, artenreiche Glatthafer-Talfettwiesen (Sanguisorbo-Sialetum), die dem Lebensraumtyp 6510 der FFH-Richtlinie entsprechen. Abb. 6 zeigt, dass zu dieser Zeit Ph. nausithous in der Nachbarschaft des UG und in der weiteren Region auf damals noch zumeist traditionell zweischürig genutzten Glatthafer-Talfettwiesen regelmäßig anzutreffen war. Dies hat sich seit 2003 geändert: Ph. nausithous kommt in der näheren Umgebung des UG fast nur noch innerhalb der beiden beweideten Koppeln vor (Abb. 6). Dieser deutliche Rückgang ist außerdem in ganz Mittelhessen festzustellen. Grund hierfür ist, dass viele der noch vor 20 Jahren extensiver genutzten zweischürigen Wiesen in vielschnittige Wiesen zur Gewinnung von Grassilage für die Tiermast oder als Substrat für Biogasanlagen umgewandelt wurden (vgl.Falkenhahn2014, HLNUG2018). In den beweideten Bereichen des UG existieren vier von fünf TP noch 2019. 2020 hatte Ph. nausithous auch die fünfte Fläche (TP B) wiederbesiedelt: Im Juli konnte dort mindestens ein Individuum nachgewiesen werden.

Nach Umwandlung in Ganzjahresweide und ersten Beweidungsgängen gingen die Tagesmaxima in allen TP jedoch zunächst zurück (Abb. 3), um sich dann 2006 wieder zu erholen. Auch wenn die Dynamik der Individuenzahlen in den TP eine gewisse Synchronisierung zeigt, reagierten die TP lokal doch leicht unterschiedlich. Ab 2008 gingen dann alle TP in ähnlicher Weise zurück und erreichten 2011 ihren Tiefpunkt, an dem TP A ganz verschwunden war. Bis auf TP A erholten sich alle TP ab 2012 wieder leicht. Ph. teleius wanderte neu in das beweidete UG ein (zunächst in die südlichste TP E) und alle TP waren auf niedrigerem Niveau von 2–12 Individuen (Tagesmaxima der jeweiligen Jahre) stabil. Ab 2017 ist eine starke Erholung der TP zu beobachten. Eine Ausnahme bildet TP B, die verschwand, während die Fläche von TP A ab 2017 wieder neu besiedelt war, jetzt auch mit Ph. teleius . Die Bestandsschwankungen beider Ameisen-Bläulingsarten zeigen weder auf der oberen noch auf der unteren Koppel einen statistisch signifikanten Zusammenhang zur Beweidungsintensität (Bestoßungsdichte in GVE/ha) im Betrachtungszeitraum 2003 bis 2019 (Abb. 4 und 5). Die Tagesmaxima von Ph. nausithous sind 2019 nur etwas niedriger als zu Beginn der ganzjährigen Beweidung der Flächen. Dies wird auch durch die Ergebnisse der MRR-Analyse gestützt, bei der im Vergleich zu 2003 nur etwas geringere aktuelle Populationsgrößen für Ph. nausithous berechnet wurden. Von beiden Arten sind Eiablagen in TP A, D und E belegt. Der Fortbestand von Ph. nausithous innerhalb der beweideten Koppeln im UG, die Neueinwanderung von Ph. teleius in das UG sowie die von der Bestoßungssdichte unabhängigen Bestandsschwankungen beider Arten zeigen zumindest für das UG klar, dass beide Ameisen-Bläulingsarten die ganzjährige Beweidung und die relativ hohen Bestoßungsdichten (im Jahresmittel maximal 1,3 GVE/ha untere Koppel und 2,1 GVE/ha obere Koppel) bis jetzt gut bewältigen, wenn auch auf etwas geringerem Niveau. Hier darf allerdings nicht außer Acht gelassen werden, dass die Mitnutzung eines an TP E angrenzenden, brachen Grassaumes zur Eiablage sicherlich eine stabilisierende Wirkung auf die Metapopulation der beider Arten im UG hat oder zumindest haben kann (vgl.Dierks & Fischer2009, HLNUG2018, Leopoldet al. 2006, Stettmeret al. 2001,2008). Bei Populationen von Ph. nausithous und Ph. teleius im Altenburger Land in Ost-Thüringen (Jessat & Kertscher2001) konnte gezeigt werden, dass eine Population von Ph. nausithous bei einer ganzjährigen Beweidung mit Wasserbüffeln mit weniger als 1 GVE/ha deutlich gewachsen ist, dass Blütenköpfe von S. officinalis nicht nennenswert verbissen wurden und sich die Pflanzen vor allem an Pfaden der Wasserbüffel neu etablierten (Olbrich2018). Bei einer anderen, kleinen Population von Ph. nausithous und einer Beweidung von deutlich mehr als 1 GVE/ha mit Rindern (Rotes Höhenvieh) wurden zur Blütezeit 90 % aller Blütenköpfe verbissen, sodass mit negativen Auswirkungen auf die Population gerechnet werden muss (Olbrich2018). Die vorliegende Studie und die wenigen anderen Untersuchungen weisen darauf hin, dass ganzjährige Beweidung bis zu einer Bestoßungsdichte von 1 GVE/ha in Großkoppelsystemen (> 10 ha) nicht nachteilig für Populationen von Ph. nausithous und Ph. teleius ist.

Obwohl die Bestoßungsdichte im UG nicht als generelle Hauptursache der Bestandsschwankungen zu sehen ist, können natürlich lokale Trittbelastungen aufgrund der Lage von Winterfütterungsstellen und der Einrichtung von Stallungen eine entscheidende Rolle für die lokale Dynamik der Individuenzahlen und sogar das Aussterben von Teilpopulationen spielen. So ist die Neuanlage eines Unterstandes in etwa 20 m Entfernung zu TP B im Jahr 2014 und die daraus resultierende extreme Trittbelastung und die Eutrophierung der Umgebung sicherlich die Ursache für den Rückgang und schließlich das totale Verschwinden dieser TP (Abb. 3). Das zwischenzeitliche Verschwinden der individuenstärksten TP A ist dagegen wahrscheinlich in einer Kombination von mehreren Starkregenereignissen und darauf folgenden Überschwemmungen großer Teile des UG (Abb. 7a und 7b) und von der totalen mehrtägigen Überflutung von TP A in Kombination mit einer phasenweise zu hohen Trittbelastungen zu sehen: Am 10.06.2010 sowie am 09.01.2011 war TP A jeweils für mehr als zwei Tage völlig überflutet – so wie es in Abb. 7b für den 11.03.2020 zu erkennen ist. Vor den Hochwassern in 2010 wurde die obere Koppel mit TP A 2009 sehr intensiv beweidet, nach den Hochwassern 2010 gleichzeitig mit dem Januar-Hochwasser 2011 wurde die Fläche zusätzlich stark beweidet (Abb. 4). Diese Kombination von länger überfluteten Flächen und hoher Trittbelastung des nassen Bodens, möglichweise auch der für die Ameisenvölker vermutlich sehr ungünstige Hochwasserzeitpunkt am 10.06.2010 infolge eines extremen Gewitters, haben wahrscheinlich das lokale Aussterben von TP A 2011 bewirkt. Dass TP A erst 2017 wieder besiedelt wurde, hängt vielleicht damit zusammen, dass die obere Koppel mit TP A auch infolge der ebenfalls relativ starken Hochwasser im Mai/Juni 2013 für etwa drei Jahre kaum beweidet wurde und sich infolgedessen schnell in eine dichte Hochstaudenbrache verwandelte. Erst die im September 2015 wieder aufgenommene Beweidung hat Teilfläche A offenbar wieder in einen für jetzt beide Wiesenknopf-Ameisenbläulingsarten geeigneten Zustand überführt. Überflutungen infolge extremer Hochwasserlagen im Jahr 2013 wurden auch als Ursache für den Rückgang beziehungsweise das lokale Aussterben einiger Populationen in Mittel- und Nord-Hessen 2014 vermutet (Falkenhahnet al. 2014, HLNUG2018). Auch das Elbe-Hochwasser 2002 hat zum lokalen Aussterben vieler Populationen an der Elbe geführt (Otto2004,mündlich).Hermsdorfet al. (2015) undOlbrich(2018) zeigen dagegen für Ost-Thüringen, dass Winter-Hochwasserereignisse, auch die der „Jahrhunderthochwasser“ von 2002 und 2011, keine Einbrüche der Bestände von S. officinalis und Ph. nausithous zeitigten. Jedoch führte das Juni-Hochwasser 2013 in der Pleißeaue zwischen Remsa und Windischleuba zu starken Populationseinbrüchen von Ph. nausithous : Infolge überflutungsbedingter Lehmablagerungen starben auf größeren Flächen die Bestände von S. officinalis ab. Dies betraf sowohl extensive Mähwiesen als auch Ganzjahresweiden. Die auf Transekten ermittelten Tagesmaxima der Population sanken von 300 bis über 600 Individuen in den Jahren vor 2013 kontinuierlich auf eine niedrige zweistellige Zahl bis 2016 ab, um dann 2017 auf über 200 und 2018 wieder auf fast 500 Falter anzusteigen (Hermsdorfet al. 2015, Olbrich2018). An einer anderen Population von Ph. nausithous in der Wiera-Aue bei Langenleuba-Niederhain wurde nach dem Sommerhochwasser in den Jahren 2013 (und 2014) ein deutlicher Einbruch der Abundanz von Ph. nausithous beobachtet, denOlbrich(2018) mit dem Einbruch der Wirtsameisen-Population in Folge der Sommerüberstauung in Verbindung bringt.Arndtet al. (2011) zeigen, dass Ameisennester bei Überflutung nur begrenzte Zeit überleben und sich Hochwasserereignisse negativ auf die Nestdichte von Myrmica -Arten auswirken können. Myrmica rubra wird von Ph. nausithous als Wirtsameise genutzt (BfN 2019), reagiert in den Untersuchungen vonArndtet al. (2011) am wenigsten empfindlich und kann Flächen nach Abtrocknen wieder sehr schnell besiedeln. Es ist zu vermuten, dass eine klimawandel-induzierte Häufung und Verstärkung von Hochwassern zu allen Jahreszeiten in dieser Weise die Häufigkeit der Wiesenknopf-Ameisenbläulingsarten in Zukunft beeinflussen wird.Setteleet al. (2008) undRomoet al. (2015) prognostizieren generell klimawandel-bedingte Rückgänge von Ph. nausithous in Europa.

Konkurrenzsituation zwischenPhengaris nausithous undPh. teleius im Untersuchungsgebiet Zwester Ohm

Phengaris teleius konnte erstmals 2012 in TP E am Südwest-Rand des UG nachgewiesen werden und breitete sich in den Folgejahren in die weiter nördlich gelegen TP im UG aus. Aufgrund der jährlich mehrfach stattfindenden Transektzählungen kann ausgeschlossen werden, dass die Art vor 2012 im UG übersehen wurde. Genauso kann ausgeschlossen werden, dass im UG zwischen 2003 und 2019 unbemerkt weitere Teilpopulationen entstanden oder verschwunden sind. Woher Ph. teleius kam, ist unklar. Bis etwa in die 2010er-Jahre existierte ein kleines Vorkommen der Art in gut 3,5 km Entfernung Luftlinie. Das nächstgelegene, große und dauerhafte Vorkommen befindet sich bei Daubringen (LK Gießen) in ca. 11 km Entfernung Luftlinie. Nach relativ niedrigen Individuenzahlen von P. nausithous 2011 bis 2016 steigen die Tagesmaxima dieser Art ab 2017 in allen TP (außer der 2020 wieder besiedelten TP B) wieder deutlich an und erreichen etwa zwei Drittel der Werte für Ph. nausithous in den Anfangsjahren der Beweidung 2003 bis 2009, also bevor Ph. teleius in das UG eingewandert ist. Interessanterweise entsprechen die Tagesmaxima beider Arten zusammen auf der oberen und unteren Koppel (Tab. 1) wie auch in den einzelnen Teil-Populationen (Abb. 3) ungefähr den maximalen Individuenzahlen, die 2003 bis 2009 für Ph. nausithous allein im UG festgestellt werden konnten. Auch die für TP A mittels MRR berechneten Populationsgrößen liegen für beide Arten in der gleichen Größenordnung wie für Ph. nausithous im Jahr 2003 allein. Die parasitären Phengaris -Arten hängen mit ihrer Populationsgröße im jeweiligen Habitat eng an der Dichte der Nester ihrer jeweiligen Wirtsameise (Antonet al. 2005, Antonet al. 2008, Dierks & Fischer2009). Es ist bekannt, dass Ph. teleius neben Myrmica scabrinodis auch M. rubra , die Wirtsameise von Ph. nausithous , nutzt (Antonet al. 2008). In Habitaten, wo beide Bläulingsarten zusammen vorkommen, diskutierenDierks & Fischer (2009)aufgrund eines fehlenden Zusammenhangs zwischen dem Auftreten von Ph. teleius und der Wirtsameisenart M. scabrinodis , ob M. rubra sogar die entscheidende Wirtsameisenart für Ph. teleius sein könnte.

Es erscheint daher möglich, dass Ph. teleius gegenüber Ph. nausithous im UG als Konkurrent um die Wirtsameise auftritt. Dies würde die Summe der festgestellten Tagesmaxima beziehungsweise Populationsgrößen beider Arten nach Einwanderung von Ph. teleius erklären. Ob dies für das UG zutrifft, kann nur durch zukünftige Untersuchungen zu Vorkommen und Dichte der potenziellen Wirtsameisen M. rubra und M. scabrinodis geklärt werden.

Dank

Wir danken der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Marburg-Biedenkopf, namentlich den Herren Uwe Krüger und Jürgen Könnemann, für die Unterstützung dieser Arbeit. Die große Anzahl von „Naturschutz-Beweidungsprojekten“ ist wesentlich auf ihr unermüdliches Engagement in der Vergangenheit zurückzuführen. Auch das Beweidungsprojekt an der Zwester Ohm wäre ohne sie nicht von Erfolg gekrönt gewesen, zu welchem auch die Gemeinde Ebsdorfergrund beigetragen hat.

Ebenfalls danken wir zwei unbekannten Gutachtern für die kritische Durchsicht des eingereichten Manuskripts. Dr. R. Manderbach (manderbachmedia) danken wir für die Fotos der beiden Ameisenbläulinge.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter Webcode NuL2231 zur Verfügung.

Fazit für die Praxis

- In einem 13,3 ha großen ganzjährigen Beweidungssystem schwankte die Summe der Tagesmaxima der Individuen vonPhengaris nausithous undPh. teleius auf Transekten in fünf Teilpopulationen von 2003 bis 2019 zwischen 5 und 68, die Bestoßungsdichte (GVE/ha) schwankte im gleichen Zeitraum zwischen 0,3 und 1,3. Es konnte kein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen Individuenzahlen und Bestoßungsdichte festgestellt werden.

- Die vorliegende Studie und wenige andere Untersuchungen weisen darauf hin, dass ganzjährige Beweidung bis zu einer Bestoßungsdichte von 1 GVE/ha in Großkoppelsystemen (> 10 ha) nicht nachteilig für Populationen vonPh. nausithous ist.

- Hochwasserereignisse und damit verbundene, längere Überflutungen der Wiesenknopfbestände vor allem im Sommer werden als Hauptursache für Bestandsschwankungen und lokale Aussterbeereignisse angenommen; eine weniger als zwei Tage dauernde Überflutung im März zeigte aber keine negativen Auswirkungen.

- Auf landwirtschaftlich kaum nutzbaren Flächen sind ganzjährige Großkoppel-Beweidungssysteme unter 1 GVE/ha eine gute Alternative zur Mähwiesennutzung und für Populationen der Wiesenknopf-Ameisenbläulinge langfristig besser als eine Nutzungsaufgabe. Je größer die beweideten Flächen sind, desto geringer sollten potenzielle negative Auswirkungen der Bestoßungsdichte, aber auch von Hochwassereignissen sein.

Kontakt

Tom Bluth, M. Eng. (FH), ist seit 2020 Artenschutzreferent bei der Deutschen Wildtier Stiftung im Projekt „Mehr Bienen für Berlin – Berlin blüht auf“, dessen Ziel es ist, die Grünflächen Berlins bestäuberfreundlicher zu gestalten. 2019 Abschluss seines Masterstudium der Landschaftsarchitektur, Vertiefung Naturschutz und Kulturlandschaftsentwicklung, an der Fachhochschule Erfurt.

Prof. Dr. Stefan Brunzel, seit 2016 Professor für Biologische Vielfalt und Artenschutz an der FH Erfurt, Fakultät Landschaftsarchitektur, Gartenbau und Forst; Fachgebiet Biologische Vielfalt und Artenschutz.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.