Städtische Baumpflanzungen auf dem Prüfstand – was leisten sie, wie können sie schaden?

Abstracts

Grünflächen in der Stadt bieten vielfältige Ökosystemleistungen ( ecosystem services ) für den Menschen und deren Bereitstellung bzw. Förderung ist ein essentieller Bestandteil nachhaltiger Stadtentwicklung. Zunehmend werden auch die Schadwirkungen von Ökosystemen bzw. deren Kompartimenten ( ecosystem disservices ) qualitativ und quantitativ untersucht. Am Beispiel der Stadt Meran in Südtirol (Norditalien, Südalpen) führten wir eine Analyse durch, um die Leistungen von Bäumen als Bestandteil urbaner Wälder (= Gesamtheit der Bäume im Stadtgebiet) gegen deren Schadwirkungen abzuwägen und für die städtische Grünplanung Empfehlungen abzuleiten, welche Baumarten sich am besten zur Begrünung im innerstädtischen Raum eignen. Hierzu werden zunächst Erhebungsmethoden unter Einbeziehung des örtlichen städtischen Baumkatasters verglichen.

Für kleinere und mittlere Städte empfehlen wir eine zweckgebundene, nicht zufallsorientierte Erhebung, um die Baumartenvielfalt optimal zu erfassen. Aus der Kombination der Leistungen mit den Schadwirkungen (z. B. Pollen, biogene, flüchtige organische Verbindungen bzw. Ozonbildung, Risiken durch Baumschäden) mithilfe eines kombinierten Indexes leiten wir eine Rangfolge der untersuchten Baumarten und deren Eignung für die Stadtbegrünung ab. Ein besonderes Augenmerk wird auf den Vergleich von öffentlichen und privaten Flächen gerichtet, da letztere kaum bei Bauminventuren in Siedlungsgebieten berücksichtigt werden. Der dargestellte Ansatz ist auf Städte ähnlicher Größe wie Meran übertragbar.

Urban tree planting under scrutiny – how does it help, how does it hinder? The example of Merano in South Tyrol (northern Italy)

Urban green spaces provide manifold ecosystem services for humans and their provision is an essential part of sustainable urban development. Increasingly, the harmful effects of ecosystems or their compartments (i.e. ecosystem disservices) are being qualitatively and quantitatively investigated. Using the example of the city of Merano in South Tyrol (N Italy, S Alps), we carry out an analysis to weigh the performance of trees as part of urban forests (= total of trees in the urban environment) against their adverse effects; from this we derive recommendations for urban green planning on which tree species are best suited for greening in urban environments. Firstly, survey methods are compared with the inclusion of a local urban tree inventory.

For smaller and medium-sized cities, we recommend a dedicated, non-random survey to optimally capture tree species diversity. By combining ecosystem services with harmful effects (e.g., pollen, biogenic volatile organic compounds and ozone, risks through tree damage) with the help of a combined index, we derive a ranking of the examined tree species and their suitability for urban greening. Special attention is paid to the comparison of public and private spaces, the latter rarely recorded within urban tree inventories. The approach presented here is transferable to cities of similar size.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

In vielen Regionen der Erde leben immer mehr Menschen in Städten, was eine nachhaltige Stadtplanung zum Wohle und für die Gesundheit des Menschen vor große Herausforderungen stellt (Abb. 1). Es ist unbestritten, dass das städtische Grün unverzichtbarer Bestandteil funktionsfähiger urbaner Ökosysteme ist, die für die Stadtbewohner vielfältige Leistungen erbringen (EU 2007,Frankeet al. 2012,Zerbeet al. 2018) (Abb. 2). Sowohl künstlich angelegte Grünflächen wie z. B. in Parks, Gärten, auf Spielplätzen, Friedhöfen oder Straßenbepflanzungen als auch solche, die einer spontanen Entwicklung unterliegen wie beispielsweise städtische Brachflächen werden seit den 1980er Jahren in den Städten mittels Biotopkartierungen als Planungsgrundlage erfasst (BMUB 2015,Schulte & Sukopp2000), heute unterstützt durch die Fernerkundung (z. B.Bochow2010,Lakes & Kim2012). Basierend auf dem Konzept der Ökosystem(dienst)leistungen (Grunewald & Bastian2012, MEA 2005) kann die Bedeutung der Ökosysteme für den Menschen neben den agrar- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen auch für den städtischen Raum qualitativ und quantitativ erfasst und bewertet werden.

Die positiven Leistungen der Ökosysteme ( ecosystem services ) können allerdings auch durch „Schadwirkungen“ ( ecosystem disservices ) eingeschränkt werden (Tab. 1), die negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit oder andere soziale bzw. ökonomische Aspekte umfassen (vgl.Döhren & Haase2015,Lyytimäki & Sipilä2009,Patakiet al. 2011,Russoet al. 2017,Swainet al. 2013). Eine dieser Schadwirkungen, die wohl den meisten Menschen bekannt ist, betrifft den starken Pollenflug im Frühjahr bzw. Frühsommer. Dieser geht insbesondere von windblütigen Bäumen (z. B. Birke), Sträuchern (z. B. Hasel) oder Kräutern bzw. Gräsern (z. B. Ambrosie, Deutsches Weidelgras) aus. Der Pollenflug bereitet Pollenallergikern z. T. erhebliche gesundheitliche Probleme, bisweilen auch im Zusammenwirken mit erhöhter Luftverschmutzung in den Städten (Sedghyet al. 2018). Hinzu kommt beispielsweise die Bildung biogener flüchtiger organischer Verbindungen (BVOCs), die in Kombination mit dem in Städten erhöhten Gehalt an Stickoxiden zur Bildung von gesundheitsschädlichem Ozon in der bodennahen Luftschicht führen (Calfapietraet al. 2013). Auch das Problem des Laub- und Obstfalls im Herbst und die Gefahr des Astbruchs bei starkem Wind bzw. Stürmen in Städten gehört hierzu.

Ohne die Notwendigkeit bzw. den vielfältigen Nutzen von städtischen Wäldern anzuzweifeln, ist es für die städtische Grünplanung sinnvoll, neben den Ökosystemleistungen auch die Schadwirkungen für eine ausgewogene Bewertung des urbanen Grüns zu berücksichtigen. In unserer Studie fokussieren wir auf städtische Baumpflanzungen und folgen dem internationalen Konzept der Stadtwälder ( urban forests ) und deren Management ( urban forestry ). NachKonijnendijket al. (2016) umfassen die „Stadtwälder“ hierbei alle Einzelbäume bis hin zu flächenhaften Baumbeständen in Städten und deren Umland. Mit dem Fokus auf städtische Baumpflanzungen betrachten wir demnach ein Ökosystemkompartiment der Stadtwälder.

Am Beispiel der in vielen Städten Mitteleuropas mit den Alpen durchgeführten Bauminventuren (Baumkataster) lassen sich Schadwirkungen urbaner Wälder oder von Einzelbäumen quantifizieren und gegen die Ökosystemleistungen abwägen (Lyytimäki2015,Royet al. 2012). Dies kann auch dazu beitragen, eine Kosten-Nutzen-Analyse vor einer Bepflanzung städtischer Flächen mit Bäumen durchzuführen, wenn beispielsweise die Kosten des Grünraummanagements (z. B. Baumschnitt, Reparatur von durch Wurzeln aufgebrochenem Asphalt, Treibstoffkosten für das Management) ökonomisch gegen den Nutzen (bei nicht monetär direkt erfassbaren Gütern quantifizierbar durch umweltökonomische Methoden; z. B.Kolstad2010) abgewogen werden (z. B.Mullaneyet al. 2015). Aufgrund der Einschränkung des Zugangs zu privaten Flächen finden allerdings die meisten Untersuchungen hierzu im öffentlichen städtischen Raum statt.

In unserer Studie vergleichen wir zunächst Erhebungsmethoden zur Erfassung der Bäume im urbanen Raum, die die Basis für weiterführende ökologische bzw. sozioökonomische Analysen sowie ein kontinuierliches Umweltmonitoring darstellt. Ziel ist es hierbei, auf der Grundlage von Daten der von der Stadt Meran in Südtirol (Südalpen) regelmäßig durchgeführten Bauminventur und ergänzt durch eigene Felderhebungen die Leistungen gegen bestimmte Schadwirkungen von städtischen Gehölzen abzuwägen. Hierbei differenzieren wir die öffentlichen von den privaten Flächen, da letztere nur selten von Bauminventuren in Städten und Gemeinden erfasst werden. Dies soll dazu beitragen, Erhebungsmethoden im Rahmen städtischer Bauminventuren zu optimieren und Baumbepflanzungen hinsichtlich ihrer Leistungen im urbanen Raum besser planen zu können.

2 Untersuchungsgebiet Meran

Meran ist mit ca. 40 000 Einwohnern und einer Fläche von ca. 660 ha nach der Provinzhauptstadt Bozen die zweitgrößte Stadt in der Provinz Südtirol im Norden Italiens bzw. in den Südalpen (ISTAT 2017). Das Klima ist aufgrund der Tallage und Öffnung des Etschtals nach Süden submediterran beeinflusst, mit einem mittleren Jahresniederschlag von 760 mm und einem jährlichen mittleren Temperaturminimum und -maximum von 5,0 bzw. 18,1 oC (Meteo Alto Adige 2017). Seit dem Jahr 2000 wird in Meran ein detailliertes Baumkataster gepflegt, welches mittlerweile über 5000 Stadtbäume entlang der Straßen und in den Parks umfasst (Comune di Merano 2010). Neben der Baumart und dem Wuchsort werden Wuchshöhe, Brusthöhendurchmesser des Stamms (BHD), Kronenbreite, Stammhöhe bis zur Kronenbasis und der Gesundheitszustand des Baums bzw. seiner Krone erfasst. Zusammenhängend mit der Stadtgeschichte und der hohen Bedeutung der Stadt Meran für den Tourismus wurden aus landschaftsästhetischen Gründen viele unterschiedliche Baumarten sowohl aus dem Gebiet der Südalpen als auch aus nichteinheimischen Herkünften angepflanzt.

3 Methoden

3.1 Bauminventuren als Grundlage für ökologische Untersuchungen – Vergleich von Erhebungsmethoden

Da die vollständige Erfassung der Bäume in Städten sehr zeitaufwendig und kostenintensiv ist, müssen Erhebungsmethoden entwickelt werden, die effizienter sind, aber dennoch einen hohen Grad an Vollständigkeit z. B. in Bezug auf die erfassten Baumarten aufweisen (Nowaket al. 2008). Beispielsweise können aufgrund von Straßenbepflanzungen mit nur einer einzigen Baumart räumliche Autokorrelationen auftreten (Plotkin & Muller-Landau2002), was selektive Bauminventuren verfälschen kann.

Deshalb wurde mit i-Tree ein international anwendbares Instrument entwickelt, um urbane Wälder bzw. Baumbepflanzungen zu erfassen und zu bewerten (i-Tree 2017; z. B.Chaparro & Terradas2009,Russoet al. 2016). Wir vergleichen hierbei stratifizierte Zufallsstichproben ( stratified-random plot-based sampling ; RAND), wie sie in der vorgeschriebenen i-Tree-Methode verwendet werden, mit einer zweckgebundenen, nicht zufallsbasierten Erhebung ( convenience sampling ; CONV), die durch die Daten des Baumkatasters ergänzt wurde (CONV+). In verschiedenen Studien wurde nachgewiesen, dass die unterschiedlichen Erhebungsmethoden bezüglich der - und -Diversität sowie der Erfassung seltener Arten zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können (vgl. z. B.Hédl2007).

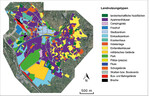

Für unsere Untersuchung differenzierten wir 16 Landnutzungstypen, wobei sowohl öffentliche als auch private Bereiche miteinbezogen wurden (Abb. 3). Für den CONV-Ansatz wurden auf öffentlichen Flächen 964 Bäume einbezogen, auf privaten Flächen 1215, wobei Daten dem Baumkataster entnommen und mit eigenen Felderhebungen ergänzt wurden. Hierbei wurde darauf geachtet, dass alle Landnutzungstypen auf homogenen Flächen von 250 m2(z. B. Privatgärten) bis 5,9 ha (z. B. Friedhof) erfasst wurden.

Aktuelle Messungen im Feld waren erforderlich geworden, da die entsprechenden Daten des Baumkatasters bereits mehrere Jahre alt bzw. zusätzliche Daten zur quantitativen Bestimmung der Leistungen bzw. Schadwirkungen notwendig waren. Die Artbestimmung folgtPhillips(1978) und die Bestimmung der Herkunft (einheimisch/nicht einheimisch)Pignatti(2017). Den Empfehlungen von i-Tree ECO folgend (i-Tree ECO 2017), wurden für den RAND-Ansatz insgesamt 450 Bäume auf kreisförmige Parzellen mit einer Flächengröße von 0,04 ha erfasst (Abb. 4). Die statistische Auswertung ist beiSpeaket al. (2018a) im Detail beschrieben.

3.2 Bewertung von Leistungen und Schadwirkungen der Stadtbäume

Für unsere Studie zur Bestimmung der relativen Leistungen (= Leistungen abzüglich der Schadwirkungen) von Stadtbäumen fokussieren wir auf die Schadwirkungen Pollenemission (z. B.Cariñanoset al. 2014), Produktion von biogenen flüchtigen organischen Verbindungen (BVOCs;Calfapietraet al. 2013) und Baum- bzw. Kronenschäden, die ein Risiko für Stadtbewohner bzw. Touristen und die städtische Infrastruktur darstellen können (Sotoet al. 2018). Wir bedienen uns bei dieser Herangehensweise der zusammengesetzten Indikatoren ( composite indicators ), welche zur Abwägung von Leistungen und Schadwirkungen von Ökosystemen eingesetzt werden (z. B.Dobbset al. 2011,Freudenberg2003,Nardoet al. 2005,Saisanaet al. 2005,). Die Indikatoren werden hierbei zunächst neu skaliert, so dass sie Werte zwischen 0 und 1 einnehmen. Die Summe der Schadwirkungen wird von der Summe der Leistungen abgezogen. Schließlich wird dieser Wert durch die Gesamtzahl der für den Index berücksichtigten Indikatoren geteilt (Abb. 5). In unserem Fallbeispiel in der Stadt Meran haben wir sechs Leistungen und drei Schadwirkungen berücksichtigt. Auch wenn dies die Komplexität ökologischer Zusammenhänge reduziert, sind solche Indikatoren notwendig für den Vergleich unterschiedlicher Sachverhalte (hier Leistungen und Schadwirkungen) und insbesondere beim Wissenstransfer in die Praxis. Diese Herangehensweise hat auch Vorteile gegenüber anderen, z. B. finanziellen Vergleichsmethoden (Ponce-Donosoet al. 2017); eine Vielzahl von verschiedenen Maßstäben und Einheiten kann hier zu einem einzigen Index zusammengefasst werden.

Daten zur Pollenallergenität wurden der Ogren-Pflanzenallergie-Skala (OPALS: Skala 1-10) entnommen (Ogren2015). Der Gesundheitszustand der Baumkronen wurde mit dem Risiko von Astabbrüchen in Beziehung gesetzt. Die Leistungen Kohlenstofffestlegung, Ausfilterung von Ozon und Feinstaubpartikeln, Regenwasserrückhalt, Kühlung durch Evapotranspiration und Fruchtproduktion wurden mit i-Tree (i-TreeECO2017) modelliert, wobei alle 6371 erfassten Bäume die Datengrundlage darstellten (vgl. Tab. 2). Nach der Standardisierung und Normalisierung wurden die einzelnen Parameter und ihre individuelle Skalierung nach dem Ansatz vonNardoet al. (2005) in zusammengesetzte Indikatoren umgewandelt. Es wurden zehn verschiedene Methoden der Indikatorenableitung verglichen (Abb. 5). Die einzelnen statistischen Schritte der Datenanalyse werden beiSpeaket al. (2018b) beschrieben. Abschließend werden die Baumarten auf der Basis ihrer Netto-Leistungen in eine Rangordnung gebracht.

4 Ergebnisse

4.1 Vergleich der Baumerhebungsmethoden

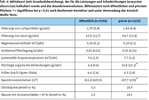

Alle Erhebungsmethoden bilden die Landnutzungstypen der Stadt Meran gleichermaßen proportional ab. Ein Vergleich der Ergebnisse bezüglich der erfassten Bäume bzw. Baumarten ist in Tab. 2 dargestellt. Hierbei wird differenziert nach öffentlichen und privaten Flächen sowie nach der benötigten Zeitdauer der Aufnahme sowie der erfassten Stadtfläche. Mit dem Erhebungsansatz CONV+ wird mit nur der doppelten Erhebungszeit 12,5-fach mehr Fläche erfasst. Mit beiden nicht zufälligen Erhebungsmethoden werden viel mehr Baumarten als mit der Zufallsstichprobe aufgenommen (vgl. Shannon-Diversitätsindices in Tab. 2), mit allen Methoden zusammen insgesamt 230 Baumarten. Die häufigsten Arten, die mit den drei Erhebungsansätzen erfasst worden sind, zeigt Tab. 3, wobei deutlich wird, dass mit dem RAND-Ansatz in der Regel ganz andere Baumarten als häufig auftretend erfasst werden als mit den beiden CONV-Ansätzen. Der niedrigere Evenness -Wert für beide CONV-Ansätze (Tab. 2), als Maß bzw. Strukturparameter für die Gleichverteilung der Individuen einer Stichprobe, weist darauf hin, dass mit diesen Erhebungsmethoden mehr seltenere Baumarten als mit dem RAND-Ansatz erfasst werden.

4.2 Relative Leistungen von Stadtbäumen

Tab. 4 vergleicht die Leistungen und Schadwirkungen der öffentlichen mit den privaten Flächen. Zwischen den Landnutzungen bestehen erhebliche Unterschiede in Bezug auf das Kronenvolumen und damit auf die Baumgröße sowie auf die Produktion von biogenen, flüchtigen organischen Verbindungen (BVOCs). Zudem ist der Anteil der Obstbäume auf privaten Flächen höher, aber auch der Anteil geschädigter Bäume.

5 Diskussion

Der Vergleich der drei Erhebungsmethoden macht deutlich, dass die Diversität der Baumarten zwar ähnlich erfasst wird (vgl. Shannon-Index), jedoch deutliche Unterschiede bezüglich der erfassten Baumarten bzw. deren Häufigkeiten bestehen. Mit den beiden CONV-Ansätzen, die eine größere Aufnahmefläche in der Stadt abdecken, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass häufige Baumarten nicht erfasst werden. So wurden mit der RAND-Erhebung beispielsweise die relativ häufig auf öffentlichen Flächen auftretende Gemeine Linde ( Tilia x europaea ) sowie die auf privaten Flächen auftretende Großblütige Magnolie ( Magnolia grandifolia ) nicht erfasst. Dies lässt sich mit der Arten-Areal-Beziehung erklären, die mit der Vergrößerung der Aufnahmefläche auch die Anzahl der erfassten Arten steigen lässt (MacArthur & Wilson1963,Simberloff1972). Für weiterführende Fragestellungen wie die Quantifizierung von Leistungen oder Schadwirkungen empfehlen wir die nicht zufällige Erhebung (CONV, CONV+) auf einer größeren Fläche zumindest für kleinere und mittelgroße Städte, soweit die personellen und finanziellen Rahmenbedingungen dies zulassen. Das Problem der Subjektivität der Erhebung kann durch eine Stratifizierung der Landnutzungstypen minimiert werden (vgl.Michalcováet al. 2011). Für große Metropolen dagegen eignet sich der CONV-Ansatz nicht, da hier der zeitliche und personelle Aufwand zu hoch wird (vgl.Nowaket al. 2008).

Wir zeigen am Beispiel der Stadt Meran, dass sich bestimmte Baumarten bezüglich der geprüften Leistungen und Schadwirkungen besser für den städtischen Raum eignen als andere. Aus unseren Ergebnissen lässt sich eine Rangordnung von sehr geeigneten Baumarten gegenüber weniger gut für städtische Baumpflanzungen geeigneten Gehölzarten ableiten (Abb. 6). Die Rangfolge wurde als Durchschnitt aus den zehn verwendeten Methoden der kombinierten Indikatoren berechnet. Die vollständige Rangliste findet sich beiSpeaket al. (2018b). Beispielsweise sind Walnuss ( Juglans regia ) und Südlicher Zürgelbaum ( Celtis australis ) zwar hohe Pollenemittenten (gemessen mit der OPALS-Skala), geben aber nur wenig flüchtige organische Verbindungen ab und bieten viele Leistungen für den Menschen. Dagegen sind Eichen ( Quercus spec.) und Pappeln ( Populus spec.) hohe Pollenemittenten und bieten nur wenige Leistungen. Die Amerikanische Gleditschie ( Gleditsia triacanthos ) findet sich am unteren Ende der Rangordnung, was auch beim Vergleich mit 47 häufig in Städten auftretenden Baumarten bezüglich der schattenspendenden Krone bestätigt wird (McPherson1984). Die Amerikanische Gleditschie ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass die Leistungen und Schadwirkungen lokal und situationsbedingt sorgfältig abgewogen werden müssen, denn sie wird häufig wegen ihrer hohen ästhetischen Wirkung angepflanzt (Roloff2013). Ähnliches mit Blick auf die Habitatfunktion und die Ästhetik gilt auch für die Eiche.

Beim Übertrag der Ergebnisse unserer Analyse auf das gesamte Stadtgebiet (Abb. 7) können Bereiche identifiziert werden, in denen die aktuelle Baumpflanzung überdacht werden sollte und evtl. Neupflanzungen durchzuführen sind. Dies betrifft insbesondere Straßenpflanzungen oder öffentliche Plätze, wo aktuell monospezifische Bepflanzungen mit Baumarten zu finden sind, die nur wenige Leistungen erbringen (vgl.Dobbset al. 2014).

Die hier vorgestellte Methode ist zwar generell auch auf andere, ähnlich große Städte übertragbar, für die Ergebnisse am Beispiel der Stadt Meran ist dabei aber Vorsicht angeraten, da die klimatische Lage in den Südalpen und deren hohe Bedeutung für den Tourismus dort einen spezifischen Einfluss auf die Ausstattung und Charakteristik der urbanen Wälder haben.

Für die Entwicklung und Anwendung zusammengesetzter Indikatoren empfehlenNardoet al. (2005) undSpeaket al. (2018b) die folgenden Schritte:

- Ausarbeitung eines theoretischen Rahmens, insbesondere mit Blick auf die zu berücksichtigenden Ökosystemleistungen ( ecosystem services ) und Schadwirkungen ( ecosystem disservices );

- Entwicklung von für die Frage- und Zielstellung passenden Methoden bezüglich der Datengewichtung und Aggregation;

- Erhebung entsprechender, kontextspezifischer Daten;

- Schließen qualitativer und quantitativer Lücken in den Daten von regelmäßig durchgeführten Bauminventuren durch entsprechende Felduntersuchungen;

- anschauliche Aufbereitung der Datenanalyse und Ergebnisse für die Praxis und damit Förderung des Wissenstransfers.

Die zunehmende Diskussion über die Schadwirkungen von Ökosystemen oder deren Kompartimenten (hier Stadtbäume) sollte nicht den Blick darauf verstellen, dass wir auf funktionierende Ökosysteme und deren Leistungen zwingend angewiesen sind. Überspitzt ausgedrückt, kann von jedem Baum im urbanen Bereich ein Ast abbrechen und einen Menschen verletzen, was aber nicht generell gegen die Anpflanzung von Bäumen in der Stadt sprechen darf (vgl.Lyytimäki2015,Shapiro & Báldi2014). Umso mehr bedarf es einer sachlichen Abwägung der positiven und negativen Wirkungen städtischen Grüns bzw. urbaner Wälder (Dobbset al. 2011,Lyytimäki2015). Damit können die bereits vorliegenden Planungsgrundlagen (z. B.Roloff2013,Vogtet al. 2017) mit Bewertungen und Empfehlungen für städtische Baumpflanzungen im Hinblick auf die Leistungen und Schadwirkungen ergänzt werden.

Dank

Die vorliegende Studie wurde im Rahmen des Forschungsprojekts Quantifying ecosystem disservices to better assess the net benefits of urban forests (ECOBENE) mit internen Forschungsmitteln der Freien Universität Bozen gefördert. Wir danken der Stadtgärtnerei Meran und insbesondere Frau Anni Schwarz für die Unterstützung der Untersuchungen.

Literatur

Aus Umfangsgründen ist das Literaturverzeichnis im Online-Supplement unter www.nul-online.de,Webcode NuL2231 , verfügbar.

Fazit für die Praxis

- Zweckgebunde Erhebungen im Rahmen städtischer Bauminventuren spiegeln den Artenreichtum genauer wider, als dies mit zufallsverteilten Aufnahmen möglich ist; sie sollten in kleinen und mittelgroßen Städten Anwendung finden.

- Mehrere unterschiedliche Metriken von Dienstleistungen (services ) und Schadwirkungen (disservices ) können zu einem einzigen Index kombiniert werden, der zusammengesetzte Indikatoren verwendet und so die Grundlage für die Bestimmung der relativen (Ökosystem-)Leistungen sowie die Ableitung einer Rangfolge von Baumarten bildet, welche sich sehr gut bis hin zu kaum für städtische Bepflanzungen eignen.

- Die qualitative und quantitative Abwägung von Leistungen und Schadwirkungen bzw. die relativen Ökosystemleistungen urbaner Wälder liefern eine Entscheidungshilfe für die städtische Grünplanung.

Kontakt

Dr. Andrew Speak arbeitet als Postdoc an der Freien Universität Bozen und untersucht dort im Rahmen eines interdisziplinären Forschungsprojekts die Auswirkungen von Bäumen und ihren Kronen auf die Oberflächentemperatur und den thermischen Komfort auf urbanen Flächen. Er promovierte 2003 an der University of Manchester (UK) in Geographie mit seiner Dissertation über die Bedeutung von begrünten Dächern in Städten für die Luftreinhaltung. Anschließend Forschungsaufenthalt in Polen, wo er die Ökosystemleistungen städtischer Kleingärten untersuchte.

Prof. Dr. Stefan Zerbe leitet die ArbeitsgruppeInterdisziplinäre Landschaftsökologie an der Freien Universität Bozen in Südtirol. Lehr- und Forschungsschwerpunkt in der Renaturierungsökologie und der Entwicklung nachhaltiger Landnutzungsstrategien. Bereits während seiner Tätigkeit am Institut für Ökologie an der TU Berlin (1989 bis 2005) Beschäftigung mit stadtökologischen Fragestellungen. Neben mehr als 250 wissenschaftlichen Publikationen Autor eines interdisziplinären Fachbuchs zur Ökosystemrenaturierung, in dem auch ausführlich urban-industrielle Standorte behandelt werden.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.