Ein Zollstock genügt

Abstracts

Streuwiesen bilden in süddeutschen Kulturlandschaften wichtige Ersatzlebensräume für zahlreiche gefährdete Arten vieler taxonomischer Gruppen. Durch die Gefährdung ihrer Ursprungshabitate – einhergehend mit einem erheblichen Rückgang von Streuwiesen selbst aufgrund geringer wirtschaftlicher Bedeutung – gewannen diese ein sehr hohes Gewicht für den Naturschutz, so dass sie heute fast ausschließlich im Vertragsnaturschutz bewirtschaftet werden. Dieser ist wiederum auf möglichst einfache Evaluierungsverfahren angewiesen, um erfolgreich zu sein. Die hohe Komplexität des Lebensraums verursacht jedoch ein Defizit an einfachen Bewertungsmethoden zur Überprüfung des naturschutzfachlichen Bewirtschaftungserfolges.

In dem vorliegenden Fall wird vor diesem Hintergrund am Beispiel des Enzian-Ameisenbläulings ( Phengaris alcon ) und seiner wichtigsten Fraßpflanzen, dem Schwalbenwurz-Enzian ( Gentiana asclepiadea ) und dem Lungen-Enzian ( Gentiana pneumonanthe ), gezeigt, dass mithilfe von linearen gemischten Modellen und statistischen Schwellenwerten einfache Parameter identifiziert werden können, die eine schnelle Evaluierung des Pflegezustandes in Hinblick auf die Eignung für die Zielarten erlauben.

A yardstick is enough – a simple procedure for the assessment of the condition and habitat suitability for target species in the hay meadows of Upper Bavaria

Hay meadows in south German cultural landscapes are important substitute habitats for numerous endangered species from many taxonomic groups. Due to the threat to their original habitats, along with a significant decline of economically less important hay meadows, these have gained major importance for nature conservation, so that today they are managed almost exclusively in contract nature conservation programmes. This in turn relies on the simplest possible evaluation procedures in order to be successful. The high complexity of the habitat, however, causes a deficit in simple assessment methods for checking nature conservation management success.

In the present case, using the example of Alcon Blue (Phengaris alcon ) and its most important host plant species, Willow Gentian (Gentiana asclepiadea ) and Marsh Gentian (Gentiana pneumonanthe ), simple parameters are identified using linear mixed models and statistical thresholds which allow a rapid evaluation of the condition of hay meadows in terms of suitability for the above-mentioned target species.

- Veröffentlicht am

1 Pflegefall Streuwiese

Für viele Arten sind Streuwiesen, die in Süddeutschland zwischen 1850 und 1920 ihre größte Verbreitung hatten, wichtige Ersatzlebensräume, da ihre ursprünglichen Wuchsorte wie lichte Wälder, Auenwälder, Verlandungsbereiche von Gewässern, Quellmoore und andere Moortypen u. a. von Nutzungsintensivierung und Eutrophierung bedroht sind und starke Flächen- und qualitative Verluste erlitten (Döring1996). Zugleich ging mit der agrarstrukturellen Entwicklung Anfang des 20. Jahrhunderts die Streuwiesenkultur stark zurück, da der Bedarf an Streuwiesen-Aufwüchsen durch die Umstellung von Mist- auf Güllewirtschaft und den Bau einstreuloser Stallungen zusammenbrach. Überflüssig gewordene Streuwiesen wurden durch Nutzungsintensivierung zu Wirtschaftswiesen oder fielen brach.

Mit der finanziellen Vergütung von Streuwiesenpflegemaßnahmen, im Rahmen des Erschwernisausgleiches seit 1983, begann eine Trendwende im Umgang mit Streuwiesen, so dass die noch verbliebenen intakten Restflächen (5 % des Bestands vor 200 Jahren in Bayern) gesichert werden konnten (StMUV2015). Die Bewirtschaftung der verbliebenen Streuwiesen folgt überwiegend Naturschutzzielen, so dass eine regelmäßige Evaluierung der Habitatpflege zur Sicherung des Erfolgs erforderlich ist.

Der enorme Artenreichtum von Streuwiesen stellt das Pflegemanagement jedoch vor eine komplexe Aufgabe, da keine Pflegemethode allen vorkommenden Arten gerecht werden kann. Das Ziel der Streuwiesenpflege sollte auch nicht ausschließlich die Bewirtschaftungsoptimierung für einzelne Arten sein, sondern die Erhaltung dieses komplexen und nach § 30 BNatSchG geschützten Lebensraumes in all seinen Facetten. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass viele Streuwiesen in FFH-Gebieten liegen und in diesen als Lebensraumtyp (LRT 6410) Schutzgut der jeweiligen Gebiete sind.

Zugleich beherbergen Streuwiesen einige hochspezialisierte Arten, deren Verbreitungsschwerpunkt die Streuwiesen des voralpinen Hügel- und Moorlandes sind und die somit eine europaweite Bedeutung haben. Für diese Arten hat das Streuwiesenmanagement eine besondere Verantwortung. Dazu zählt auch die Feuchtgebietsform des Enzian-Ameisenbläulings ( Phengaris alcon ), der deutschland- und bayernweit stark gefährdet ist (BayLfU2016,Reinhardt&Bolz2012).

Die komplexe Lebensweise des Enzian-Ameisenbläulings lässt vereinfachte Bewertungsverfahren zunächst als kaum anwendbar erscheinen. Die Eier von Phengaris alcon werden auf verschiedene Enziangewächse abgelegt, in deren Blütenknospen sich die ersten drei Larvenstadien entwickeln (Bräuet al. 2013 sowie Abb. 1). In den Streuwiesen Bayerns dienen Lungen-Enzian ( Gentiana pneumonanthe ) und Schwalbenwurz-Enzian ( G. asclepiadea ) als wichtigste Fraßpflanzen. Blauer Sumpfstern ( Swertia perennis ) wird bei passendem Blühstadium auch mit Eiern belegt, wobei eine erfolgreiche Entwicklung für diese Art nicht nachgewiesen ist (Bräuet al. 2006).

Nachdem die Raupen nach zwei bis drei Wochen Larvalentwicklung unmittelbar nach der Häutung zum vierten Raupenstadium die Blüten verlassen, müssen sie von bestimmten Knotenameisen ( Myrmica ) adoptiert und in deren Nester eingetragen werden, wobei in Feuchtgebieten in Bayern vor allem Myrmica scabrinodis als Wirt dient (Bräuet al. 2008). Allerdings werden die Populationsgrößen des Enzian-Ameisenbläulings in bayerischen Habitaten eher durch den Mangel an Wirtspflanzen als durch die Dichten der Wirtsameisen limitiert (Bräuet al. 2008,Doleket al. 2005). Der Mahdzeitpunkt bestimmt darüber, ob die Nachkommenschaft der Falter überlebt. In Habitaten mit Gentiana pneumonanthe als hauptsächlicher Wirtspflanze ist dies nach Mitte September und bei Populationen an G. asclepiadea mit späterer Entwicklung erst Anfang Oktober der Fall (Bräuet al. 2008).

Trotz dieser komplexen Abhängigkeiten erfordert die Großflächigkeit der Streuwiesen-Habitate beispielsweise im Landkreis Garmisch-Partenkirchen eine einfache Evaluierungsmethode des Pflegemanagements, um über die Jahre eine erfolgreiche Pflege zu gewährleisten. Hier bestehen Defizite bezüglich praxistauglicher Bewertungsmethoden. Diese können nur bedingt die komplexe Vielfalt aller Arten der Streuwiesen adressieren, wohl aber ausgewählte Zielarten auf ausgewählten Flächen. Hierzu wurde eine möglichst einfache Bewertungsmethode des Pflegezustandes von Streuwiesen im Hinblick auf die Zielarten Enzian-Ameisenbläuling und dessen Fraßpflanzen Lungen-Enzian und Schwalbenwurz-Enzian entwickelt.

2 Untersuchungsgebiet

Mehr als die Hälfte aller übrig gebliebenen Streuwiesen Bayerns liegen im südlichen Oberbayern. Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist mit über 3000 ha großflächig zusammenhängenden Streuwiesenkomplexen der streuwiesenreichste Landkreis Bayerns, gefolgt vom Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau mit etwa 2500 ha (Stand 1994,StMLU/ANL 1995). Die Erhebung der Zielarten erfolgte auf 98 Untersuchungsflächen auf insgesamt 125,3 ha Streuwiesen innerhalb des voralpinen Hügel- und Moorlandes im Landkreis Garmisch-Partenkirchen (Abb. 2). Schwerpunktgebiete waren die Bayersoiener Moorlandschaft (22 Flächen, 23,8 ha), die Moore westlich des Staffelsees (56 Flächen, 84,9 ha; Abb. 3) sowie die Moore bei Aidling (20 Flächen, 16,6 ha). Das Untersuchungsgebiet hat eine Ost-West-Ausdehnung von ca. 20 km.

Die seit Mitte des 19. Jahrhunderts gängigste Pflegeform von Streuwiesen im Alpenvorland wie auch im Landkreis Garmisch-Partenkirchen war bzw. ist die herbstliche Streumahd (StMLU/ANL1995). Bis auf randlich liegende Brache-Teilflächen werden alle untersuchten Flächen im Rahmen des Vertragsnaturschutzprogramms zum 1. September gemäht.

3 Datenerhebung

Die Erfassung der Zielarten erfolgte vom 30.07. bis zum 25.08.2016. Gentiana asclepiadea und G. pneumonanthe standen in diesem Zeitraum in voller Blüte. Die Untersuchungsflächen wurden systematisch in 10–15 m breiten Streifen begangen. Phengaris alcon wurde getrennt nach Imagos, Eiern und Fraßspuren an Blüten der Zielarten erfasst. Eier und Fraßspuren wurden nach Anzahl des Auftretens, d. h. Anzahl belegter Pflanzen und nicht nach Anzahl der Eier oder der Fraßspuren an einer Pflanze erfasst. Aufgrund der ab Mitte August rapide abnehmenden Imago-Präsenz von Phengaris alcon (Abb. 4), erwiesen sich Eier und Fraßspuren als die besseren Indikatoren für das Vorkommen der Art.

Die Erhebung des Pflegezustandes erfolgte vom 26.08. bis zum 31.08.2016, kurz vor der Mahd, da die maximale Wuchshöhe und -dichte der Vegetation zu diesem Zeitpunkt erreicht und somit eine Vergleichbarkeit des Pflegezustandes gewährleistet war. Durch die Mahd werden neben dem Einfluss auf die Fortpflanzungsphänologie der Pflanzenarten vor allem Wuchshöhe und Vegetationsdichte beeinflusst (Quinger2003,StMLU/ANL1995), die damit wichtige Steuergrößen für das Vorkommen von Phengaris alcon sind (Bräuet al. 2013). Innerhalb der Teilflächen wurden Vegetationshöhe (in cm) und Vegetationsdichte (Anzahl Kontakte an einen Stab mit 2 cm Durchmesser,Peratoner & Pötsch2015) an jeweils möglichst homogenen, repräsentativen Stellen aufgenommen. Außerdem wurden Arten der Brachestadien wie z. B. Schilf ( Phragmites australis ), nach Flächenanteilen erfasst (Abb. 5).

4 Datenauswertung

Die Gesamtstichprobenzahl von insgesamt 98 Flächen wurde auf Vorkommen und Abundanz von Gentiana asclepiadea und G. pneumonanthe sowie Vorkommen von Phengaris alcon untersucht. Gentiana asclepiadea und G. pneumonanthe wurden nicht nur getrennt, sondern auch als Fraßpflanzen von Enzian-Bläulingen gemeinsam betrachtet. Die verschiedenen Falternachweise durch Sicht, Fang, Eier sowie Fraßspuren wurden zusammengefasst. Als Umweltparameter gingen Vegetationshöhe und -dichte sowie die Deckung von Brachezeigern wie Schilf ( Phragmites australis ) in ein statistisches Modell ein. Es wurden dabei nur Probeflächen berücksichtigt, die den Pfeifengraswiesen zugeordnet werden konnten (n = 191 Teilflächen auf 93 Flächen).

Die Ermittlung der Haupteinflussfaktoren auf das Vorkommen von Phengaris alcon , Gentiana asclepiadea und G. pneumonanthe (einzeln sowie zusammen berücksichtigt als „Fraßpflanzen“) wurden jeweils mithilfe eines linearen gemischten Modells ermittelt (package nlme,Pinheiroet al. 2017). Für alle statistischen Analysen wurde die Software R 3.3.3 (RCore Team 2017) verwendet. In diesem Paneldatenmodell wurden als „fixed effects“ die Umweltvariablen Vegetationsdichte, Vegetationshöhe, Deckung von Brachezeigern sowie der Pflegezustand der Fläche (Brache ja/nein), aufgenommen. Aneinandergrenzende Teilflächen wurden als „random factor“ in die Modelle einbezogen, um räumliche Autokorrelation zu berücksichtigen. Um Varianzhomogenität und Normalverteilung der Residuen (also eine Schätzung bzgl. der Störgröße) zu erreichen, wurden die Zielvariablen durch Logarithmieren transformiert. Um die Vorkommenswahrscheinlichkeit der vier Zielvariablen vorherzusagen, wurde – soweit es möglich war – nur mit Modellen gearbeitet, in denen ein mindestens schwach signifikanter Einfluss mindestens einer Umweltvariable festgestellt wurde (p < 0,1). Die Überprüfung der Qualität der Modelle erfolgte anhand von Residualplots sowie durch Ermittlung des Erklärungsanteils des Modells an der Gesamtvarianz (package MUMIN,Barton2015). Die schrittweise Überführung ins minimal adäquate Modell wurde manuell in Abhängigkeit vom Signifikanzwert der jeweiligen Umweltfaktoren vorgenommen.

Für die anschließende Bewertung des Pflegezustands der Flächen wurden Schwellenwerte (package party,Hothornet al. 2017) aus den als signifikant identifizierten Parametern generiert und im Hinblick auf die Bewertung der Flächen Konfidenzintervalle berechnet. Bei den Parametern, bei denen keine Schwellenwerte abgeleitet werden konnten, erfolgte eine grafisch abgeleitete Bewertung.

5 Ergebnisse

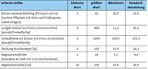

Tab. 1 zeigt die Bandbreite der gemessenen Werte für die untersuchten Pfeifengraswiesen.

Die linearen gemischten Modelle (LME) und die Schwellenwertanalysen ergaben folgende wesentliche Erkenntnisse:

Brache:

- Die Abundanz von Lungen-Enzian ( Gentiana pneumonanthe ) ist auf Bracheflächen niedriger als auf Nicht-Bracheflächen (t = –3,90; p < 0,001).

- Deckung von Brachezeigern:

- Die Deckung von Brachezeigern ist positiv mit der Abundanz von Schwalbenwurz-Enzian ( Gentiana asclepiadea ) korreliert (Schwalbenwurz-Enzian: t = 3,39; p < 0,001).

Vegetationsdichte:

- Die Abundanz von Enzian-Ameisenbläulingen ( Phengaris alcon ), Schwalbenwurz-Enzianen und Lungen-Enzianen nimmt mit steigender Vegetationsdichte ab (Enzian-Ameisenbläuling: t = –2,27; p < 0,05, Schwalbenwurz-Enzian: t = –2,12; p < 0,05; beide zusammen: t = 2,94; p < 0,01).

- Auch wenn die Daten keine Schwellenwerte für die Vegetationsdichte ergeben, zeigt die Verteilung der Werte, dass bei Werten zwischen 7 und 13 Stab-Kontakten regelmäßig besonders viele Schwalbenwurz-Enziane und Lungen-Enziane auftreten und dass zwischen 4 und 11 Stab-Kontakten regelmäßig hohe Zahlen von Enzian-Ameisenbläulingen erfasst wurden, Enzian-Ameisenbläulinge also lichtere Bestände präferieren.

Vegetationshöhe:

- Ab 50 cm Vegetationshöhe (gemessen kurz vor dem Schnitt ab 01.09.) traten Schwalbenwurz-Enziane und Lungen-Enziane signifikant häufiger auf (t = 2,94; p < 0,01). Für den Schwellenwert wurde ein 80-%-Konfidenzintervall (Perzentil-Intervall) generiert. Demnach ergibt sich eine für die Fraßpflanzen optimale Wuchshöhe von Pfeifengraswiesen von 50 bis 125 cm.

- Je höher die Vegetation, desto wahrscheinlicher wurden auch Enzian-Ameisenbläulinge angetroffen (t = 1,63; p > 0,05). Jedoch nahm die Dichte bei Vegetationshöhen über 170 cm deutlich ab.

6 Bewertung von Pfeifengraswiesen in Bezug auf Enzian-Ameisenbläulinge

Aus den Ergebnissen lässt sich ein Bewertungsschema für den Pflegezustand von Pfeifengraswiesen kurz vor dem Mähzeitpunkt Anfang September ableiten, das Abb. 6 illustriert.

Das Bewertungsschema belegt die höhere Präferenz sowohl der Fraßpflanzen als auch von Enzian-Ameisenbläulingen für lichte, eher schwachwüchsige Bestände. Enzian-Ameisenbläulinge zeigen darüber hinaus eine Bevorzugung von noch lichteren Pfeifengrasbeständen, als die ökologische Amplitude der beiden Enzianarten ist. Höhere Bestände werden toleriert, solange die Bestände nicht zu dicht sind. Die Besiedelung verbrachender Streuwiesen durch Enzian-Ameisenbläulinge wurde bereits verschiedentlich dokumentiert (z. B.Doleket al. 1999) und lässt sich mit der Anwesenheit des dann etwas begünstigten Schwalbenwurz-Enzians begründen. Allerdings können sich die Wirtspflanzen bei anhaltender Brache nicht ausreichend vermehren, so dass auch Enzian-Ameisenbläulinge dann langfristig verschwinden (Bräuet al. 2013). Die Bevorzugung von lichteren Beständen lässt sich mit dem Eiablageverhalten der Art begründen. Bei beiden Enzian-Arten wurde eine Eiablagepräferenz von Enzian-Ameisenbläulingen für solche Pflanzen festgestellt, welche die übrige Vegetation überragen und somit gut zugänglich sind und die zugleich vital mit vielen Knospen bzw. Trieben sind (Bräuet al. 2008,Küer&Fartmann2005,Nowickiet al. 2005). Dies mag zum einen mit der Auffindbarkeit für die adulten Weibchen als auch mit den für die Larvalentwicklung besseren mikroklimatischen Bedingungen bei voll besonnten Enzianen begründet sein.

Literatur

Barton, K.(2015). MuMIn: multi-model inference. R package version 1134. http.CRANR-project.org/package=MuMIn.

Bayerisches Landesamt für Umwelt (2016): Rote Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter (Lepidoptera: Rhopalocera) Bayerns. Stand 2016. Augsburg, 19 S.

StMLU/ANL (Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz / Bayerische Akademie für Landschaftspflege; 1995): Landschaftspflegekonzept Bayern. Kapitel 9: Streuwiesen, Laufen, 403 S.

Bräu, M., Bolz, R., Kolbeck, H., Nunner, A., Voith, J., Wolf, W.(2013): Tagfalter in Bayern. Ulmer, Stuttgart, 784 S.

–, Gros, P., Nunner, A., Stettmer, C., Settele, J.(2006): Der verlustreiche Weg in die Sicherheit eines Wirtsameisen-Nestes - neue Daten zur Entwicklungsbiologie und Mortalität der Präimaginalstadien vonMaculinea alcon sowie zum Einfluss der Mahd. Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde, 68, 197-222.

–, Stettmer, C., Nunner, A., Stellwag, H., Gros, P., Settele, J. (2008): Auswirkungen von Mahdtermin und -turnus auf Populationen des Lungenenzian-Ameisen-Bläulings. Naturschutz und Landschaftsplanung 40 (4), 113-120.

Dolek, M., Geyer, A., Freese-Hager, A., Schwibinger, M., Nuunner, A., Bräu, M.(2005): Artenhilfsprogramm Kreuzenzian-Ameisenbläuling (Maculinea rebeli ). Schlussbericht, unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz (LfU).

–, Radlmair, S., Geyer, A.(1999): Der Einfluss der Nutzung (Weide, Mahd, Brache) voralpiner Moorgebiete auf die Insektenfauna (Tagfalter, Heuschrecken). Schriftenreihe des Bayerischen Landesamt für Umweltschutz, 150, 133-140.

Döring, A.(1996): Energie- und Kostenbilanzen zu unterschiedlichen Nutzungen von Streuwiesenmähgut. Diplomarbeit an der Technischen Universität Berlin, Berlin, 125 S.

Hothorn, T., Hornik, K., Strobl, C., Zeileis, A.(2018): Package ‘party’. R, party.r- for ge.r-project.org/, 38 S.

Küer, A., Fartmann, T.(2005): Prominent shoots are preferred: microhabitat preferences ofMaculinea alcon ([Denis & Schiffermüller], 1775) in Northern Germany (Lycaenidae). Nota Epidopterologica, 27, 309-319.

Nowicki, P., Witek, M., Skorka, P., Settele, J., Woyciechowski, M.(2005): Oviposition patterns in the myrmecophilous butterflyMaculinea alcon Denis & Schiffermüller (Lepidoptera: Lycaenidae) in relation to characteristics of foodplants and presence of ant hosts. Polish Journal of Ecology, 53, 409-417.

Peratoner, G., Pötsch, E. M.(2015): Erhebungsmethoden des Pflanzenbestandes im Grünland. – Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein, 20. Alpenländisches Expertenforum 2015, 15-22.

Persike, M.(2011/2012): Mathematische und statistische Methoden I. Methodenlehre & Statistik. – Skript Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, 17 S.

Pinheiro, J., Bates, D., DebRoy, S., Sarkar, D., Heisterkamp, S., Van Willigen, B., Maintainer, R. (2017): Package ‘nlme’. Linear and nonlinear mixed effects models, 339 S.

Quinger, B. (2003): Empfehlungen zur Anwendung verschiedener Mahdmanagements zur Pflege der Streuwiesen im bayerischen Alpenvorland unter Berücksichtigung der Resultate der vegetationskundlichen Untersuchungen des vom Bayerischen Landesamt für Umweltschutz betreuten Projektes „Effizienzkontrolle Erschwernisausgleich“ in den Jahren 1997 bis 2002. Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) (Hrsg.), 21 S.

Reinhardt, R., Bolz, R.(2012): Rote Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter (Rhopalocera) (Lepidoptera: Papilionoidea et Hesperioidea) Deutschlands. Naturschutz und Biologische Vielfalt, 70 (3), 167-194.

Stettmer, C., Bräu, M., Binzenhöfer, B., Reiser, B., Settele, J.(2008): Pflegeempfehlungen für das Management der AmeisenbläulingeMaculinea teleius ,Maculinea nausithous undMaculinea alcon . Ein Wegweiser für die Naturschutzpraxis. Natur und Landschaft 83 (11), 480-487.

Fazit für die Praxis

- Für das Vorkommen von Schwalbenwurz- und Lungenenzianen sowie Enzian-Ameisenbläulingen in Pfeifengraswiesen sind Vegetationshöhe und -dichte wesentliche Steuergrößen.

- Aufgrund ihrer einfachen Erfassbarkeit sind sie gut geeignet, den Pflegezustand von Pfeifengraswiesen kurz vor dem Mähzeitpunkt Anfang September im Hinblick auf Enzian-Ameisenbläulinge und dessen wichtigsten Fraßpflanzen ohne großen technischen Aufwand zuverlässig zu bewerten.

- So werden die dargestellten Vegetationshöhe und Vegetationsdichtewerte zu einem auch für Landwirte, Behördenmitarbeiter und Pflegeverbände anwendbaren Instrument mit hoher Relevanz.

Praxistipp

Die ermittelten Rahmenwerte können als einfache Zielgrößen für Enzian-Ameisenbläulinge und deren Fraßpflanzen verwendet werden. Nachdem sich die hier dargestellten Erkenntnisse auf nur drei Arten beziehen, Streuwiesen jedoch weitaus mehr Tier- und Pflanzenarten beherbergen, muss unterstrichen werden, dass die Erkenntnisse keine Aufforderung sind, an jeder Stelle die gleiche Pflege anzuwenden. Die Vielfalt von Pflegeregimen kann wesentlich dazu beitragen, die Vielfalt der Pfeifengraswiesen zu erhalten. Beispielsweise kann die auf Landschaftsebene aufgrund von Problemen im Pflegeregime oftmals unvermeidliche temporäre Brache durch eine angemessene und an die jeweiligen Standorte angepasste Pflege nicht als Gefährdung, sondern als Chance gesehen werden. Sobald geeignete und bestehende Bracheflächen, gegebenenfalls begleitet durch einen schilfmindernden hohen Pflegeschnitt im Juli (Quinger2003), in das Nutzungsregime randlich oder kleinflächig eingebettet werden können, entstehen vielfältige Pflegestrukturen, die nicht nur den Zielarten Rückzug zur Regeneration und vollen Entwicklung bieten (Abb. 7). Für Enzian-Ameisenbläuling-Populationen mit Schwalbenwurz-Enzian als Wirtspflanze ist eine nicht jedes Jahr stattfindende Mahd sogar vorteilhaft, wobei längere Brachezeiträume (drei oder mehr Jahre) zum Erhalt der Mähbarkeit und aufgrund anderer Schutzziele meist nicht in Betracht kommen. In vielen Fällen wird es nur durch räumliche Nutzungs- bzw. Pflegediversität möglich sein, den verschiedenen Zielarten der Streuwiesen mit teils gegenläufigen Pflege-Erfordernissen gerecht zu werden (Stettmeret al. 2008).

Kontakt

Marina Brunner , B. Eng., arbeitet seit 2017 als Landschaftsplanerin in der Gewässerentwicklung am Wasserwirtschaftsamt Weilheim. Ihren Bachelor in Landschaftsarchitektur erwarb sie an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf.

Prof. Dr. Christoph Moning ist seit 2013 Professor für Zoologie und Tierökologie an der Fakultät Landschaftsarchitektur der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Studierte Landschaftsarchitektur an der TU München und promovierte an der Technischen Universität Berlin zu ökologischen Schwellenwerten in Bergmischwäldern. Im Anschluss arbeitete er freiberuflich und im Planungsbüro an planerischen Fragen des Artenschutzes.

Cynthia Tobisch , B. Eng., arbeitet seit 2018 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Ökologie und Landschaft an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Ihren Bachelor in Landschaftsarchitektur erwarb sie an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, seit 2017 studiert sie Naturschutz und Landschaftsplanung (M. Sc.) an der TU München.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.