Antiparasitika in der Weidetierhaltung

Abstracts

Das sogenannte „Insektensterben“ steht aktuell im Fokus der Ökologie und des Naturschutzes. Die Erklärungen des Insektenrückgangs bleiben aber hinsichtlich der Faktorenansprache unvollständig und es fehlt an praxisnahen Auseinandersetzungen. Weitgehend unbeachtet ist u. a. der Aspekt der Weidewirtschaft und damit assoziierte Einflussgrößen wie (1) die Verteilung von Nutztieren und -arten auf Weiden in Raum und Zeit und (2) die Verwendung von Tierarzneimitteln wie Antiparasitika und ihre negativen, häufig letal toxischen Wirkungen auf dungabhängige nd dungbesuchende Arten.

Der Dung weidender Tiere als Lebensraum kann von Antiparasitika erheblich beeinträchtigt werden. Die biomassereichen Dunginsektenzönosen sind wiederum für zahlreiche Arten (auch des normativen Naturschutzes) eine entscheidende Nahrungsressource, sodass sich Antiparasitika auch auf deren Populationen negativ auswirken. Nicht nur in Deutschland steigt der Umsatz mit Antiparasitika seit Jahren an. Gleichzeitig bleiben erhebliche Wissenslücken zur tatsächlichen Anwendung in viehhaltenden Betrieben. Der Einfluss von Antiparasitika auf den Insektenbiomasserückgang kann und sollte dennoch auf Basis logischer Schlussfolgerungen stärker in der Diskussion zum „Insektensterben“ abgebildet werden als dies bisher der Fall ist. Dazu darf das definitorische Spektrum von Pestiziden in Naturschutz und Ökologie nicht auf Pflanzenschutzmittel beschränkt bleiben. Notwendig für einen biodiversitätsgerechteren Einsatz veterinärmedizinischer Produkte sind auch vergleichende Studien zu den ökotoxischen Effekten dieser Produkte unter Realbedingungen. Entscheidend ist zudem ein engmaschigeres Monitoring der tatsächlichen Anwendung in Weidetierbetrieben.

Antiparasitics in grazing livestock farming – an underestimated factor in insect decline?

The so-called mass insect extinction is a key topic in ecology and conservation. But the discussion about its drivers shows limited causality and lacks coherence with practice. What is widely neglected as a driving force is the role of pastoralism and related aspects such as (1) the presence of livestock in species, in numbers, in space, and in time and the decline of pasture-based (extensive) livestock keeping in Germany, and (2) the application of antiparasitic drugs and its ecological consequences mainly, but not only, for dung-dependent (insect-)communities. Livestock dung and, in particular, faeces from grazing ruminants is a focal resource and starting point for biomass-rich coprophagic insect communities and their predators. The conclusions are that with the widespread application of antiparasitics this resource is declining and can even be a trap for coprophagous insects. The volume of sales of antiparasitics has increased in Germany and globally in recent years, but there is still a lack of knowledge about their use in husbandry. The relevance of dung and the use of antiparasitics must be considered in conservation strategies, especially in the public discourse about biomass decline of insects. The understanding of pesticides only as plant protection products has to be enlarged and modified accordingly in conservation debates. Comparative studies on the use of veterinary drugs under real-life conditions and their effects on insects in different types of husbandry systems are necessary as a science-based benchmark for a more biodiversity-friendly use of antiparasitics. Furthermore, it is crucial to monitor quantities and type of application in livestock systems.

- Veröffentlicht am

1 Hintergrund und Forschungsfrage

Die seit 1989 laufende wissenschaftliche Langzeitstudie des Entomologischen Vereins Krefeld e. V. bilanziert auf Basis von Untersuchungen in 63 Schutzgebieten (davon 57 in Nordrhein-Westfalen) einen Rückgang der Biomasse fliegender Insekten von 76 % (Hallmannet al. 2017). Die medial gut präsentierte Studie (z. B. B.Ullrich, DIE ZEIT 44/2017) hat eine zentrale Stellung im Diskurs um das „Insektensterben“. Ohne die Veröffentlichung dieser Ergebnisse wären Initiativen, wie das geplante Aktionsprogramm „Insektenschutz“ der Bundesregierung (s. BMU 2019) oder das erfolgreiche Bayerische Volksbegehren „Rettet die Bienen“ (s. Volksbegehren Artenvielfalt 2019), sicherlich nicht so intensiv verlaufen.

Es gibt in Europa nur wenige entomologische Studienergebnisse zur Insektenbiomasse, die kontinuierlich und methodensicher eine lange Zeitspanne mit relativ hoher Anzahl an Untersuchungsstandorten abbilden. WieHallmannet al. (2017) zeigen diese Studien jeweils eine vergleichbare Abnahme der Individuendichte und damit der Insektenbiomasse (Fox2013,Schuchet al. 2019,van Dycket al. 2009). Von Bedeutung ist, dass der Beginn dieser Studien i. d. R. in einer Zeit liegt, in der viele anthropogen bedingte Faktorenkomplexe bereits Jahre bis Jahrzehnte (womöglich) stark negativ auf Insektenzönosen eingewirkt hatten und es auch während der Untersuchungszeiträume zu erheblichen Änderungen bei der Bewirtschaftung der Untersuchungsstandorte und ihrer Umgebung gekommen sein dürfte. Diese Veränderungen sind i. d. R. nicht ausreichend dokumentiert. So nutztenHallmannet al. (2017) Luftbilder, um die Veränderungen der Landnutzung als Erklärungsvariable zu testen, können aber z. B. beim Grünland nicht weiter unterscheiden, in welchem Verhältnis es als Wiese oder Weide bewirtschaftet wurde, geschweige denn, welche Mahdtechnik oder Mahdfrequenz bzw. welches Weidemanagement im Laufe der Jahre verfolgt wurden.

In der gesellschaftlichen Debatte gibt es heute keine klare Differenzierung danach, wie sehr einzelne Insektentaxa oder Regionen betroffen sind (z. B. B.Ullrich, DIE ZEIT 44/2017). Ebenso tendieren viele Wissenschaftler zu allgemeingültigen Erklärungen. Dies ist sowohl bei den Erklärungsversuchen des Insektenarten- (z. B.Sánchez-Bayo & Wyckhuys2019, siehe dazu auch die Kritik vonKomonenet al. 2019) als auch des Insektenbiomasseverlustes der Fall (z. B.Hallmannet al. 2017,Schuchet al. 2019). Vor dem Hintergrund einer insgesamt defizitären Datenlage hat eine Ursachendiskussion des „Insektensterbens“ vor allem dann einen spekulativen Charakter, wenn die Bedeutung einzelner Faktoren gewichtet (z. B. Einfluss Pestizide vs. Einfluss Landnutzungsänderungen) und die Variablen höher aufgelöst werden sollen (z. B. Einfluss der Einzelkomponenten des Bewirtschaftungsregimes der Untersuchungsstandorte).

Es fällt weiterhin auf, dass die naturschutzfachlich orientierte Forschung in ihrer Ursachendiskussion die indirekt wirksamen, vorgelagerten kulturellen und wirtschaftlichen Einflussfaktoren des Rückgangs von Insekten weitgehend ignoriert (z. B.Sánchez-Bayo & Wyckhuys2019).Dies sind beispielsweise die Auswirkungen der globalen Konkurrenz der Landwirtschaft auf die Betriebe (siehe u. a.Hartmann & Thomsen2019) oder die der Oligopolisierung der Ernährungsindustrie auf die Landnutzungsformen (siehe u. a.Hoering2016). Auch bei Ursachen, die in Form der Landnutzung direkt auf die Ökosysteme wirken – aber ihrerseits von den kulturellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen maßgeblich determiniert werden – bleiben wichtige Aspekte häufig unberücksichtigt (z. B. beiKrogmannet al. 2018). U. a. sind dies:

- die Nutzungsaufgabe von Grenzertragsstandorten und damit der Verlust von besonders biodiversen Lebensräumen (u. a. BfN 2014),

- der Rückgang traditioneller Nutzungsformen (wie z. B. der Transhumanzsysteme) und damit der Verlust ökosystemgestaltender Prozesse (u. a.Ozingaet al. 2009),

- der Einsatz nicht-landwirtschaftlicher Biozide (etwa an Hausfassaden) (u. a.Kästelet al. 2017),

- eine im Sinne des Insektenschutzes nicht immer optimale Wald- und Gewässerbewirtschaftung (u. a.Mülleret al. 2007),

- eventuell gut gemeinte, aber fehlgesteuerte Pflege- und Managementformen von Schutzgebieten (Radaet al. 2018,Schoofet al. 2018,Vischer-Leopoldet al. 2017).

Da für viele Einflussfaktoren des Insektenrückgangs keine hinreichend exakten Daten vorhanden sind bzw. einige Faktoren kaum Eingang in die Debatte finden, besteht das große Risiko, dass das Ergebnis des derzeitigen Diskurses zu ineffektiven Schutzmaßnahmen führt. Die reduzierte Ursachenansprache spiegelt sich auch teilweise in kürzlich aufgelegten Forderungskatalogen für das nationale Aktionsprogramm „Insektenschutz“ (s.DNR2018,Krogmannet al. 2018). Auf einen im aktuellen Diskurs zu den Ursachen des Insektenrückgangs weitgehend unberücksichtigten Aspekt bezieht sich unser Beitrag: auf den Themenbereich der Weidetierhaltung. Dieser ist unterrepräsentiert, obwohl u. a. die Malaisefallen-Ergebnisse des Entomologischen Vereins Krefeld auf Standorten mit „halbwilden“ Weidetieren signifikant höhere Insektenarten- und Insektenbiomassezahlen zeigen und des Weiteren die Bedeutung von Weidetieren und den von ihnen ausgelösten Prozessen für die Insektenwelt hinreichend belegt ist (M.Sorg2019, Entomologischer Verein Krefeld e. V., pers. Mitt.; s. a.Bunzel-Drükeet al. 2015,Nickelet al. 2016,Steinhardt & Stache2015). Der Ursachenkomplex „Weidetierhaltung“ umfasst (mindestens):

- den Einsatz veterinärmedizinischer Produkte,

- die flächig zurückgehenden extensiven, naturschutzfachlich gewünschten Haltungsformen (u. a. BfN 2014) und

- die noch sehr geringe Präsenz großflächiger Ganzjahresweiden mit Robustrassen (s.Schoofet al. 2018).

Im Folgenden unternehmen wir eine Spurensuche zu einem entscheidenden ökologischen Qualifizierungsmerkmal von extensiven Weiden; es geht um das Mikrobiotop Dung und hier wiederum um die möglichen Auswirkungen einer Kontamination mit in der Veterinärmedizin eingesetzten Antiparasitika.

Das Artenpanorama des Nutztierdungs (v. a. Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen) und der verbliebenen großen, herbivoren Wildtiere (v. a. Rothirsch) ist zwar erstaunlich artenreich (s. u.), der Anteil an der Gesamtartenvielfalt der Insekten (national ca. 33 500 Arten, s. Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald 2011) ist jedoch gering. Im Hinblick auf ihren Beitrag zur Insektenbiomasse müssen Dunginsekten aber wortwörtlich als Schwergewichte gelten und berücksichtigt werden. Außerdem ist festzuhalten, dass veterinärmedizinische Produkte das Mikrobiotop Dung stark negativ beeinflussen können (Lumaretet al. 2012, s. u.). Da der Versuch, die negativen Auswirkungen der Antiparasitika auf die Insektenwelt auf räumlicher Metaebene zu quantifizieren, nie unternommen wurde und er methodisch wohl auch nicht befriedigend zu bewerkstelligen wäre, bedienen wir uns hier der Logik auf der Basis einer teils guten, teils noch ausbaufähigen Ausgangsfaktenlage. Wir wagen einen Indizienbeweis auf die Frage: Ist der Einsatz von Antiparasitika in der Weidetierhaltung ein ungenügend berücksichtigter Faktor des Insektenschutzes?

2 Dung als Lebensraum: große Bedeutung für Insektenwelt und Naturschutz

Als Dungfauna wird meist diejenige Lebensgemeinschaft bezeichnet, die wesentlich am Abbau der Fäzes großer Pflanzenfresser (inklusive heutiger Weidetiere) beteiligt ist. In den Biozönosen, die direkt am und im Dung vorkommen, sind neben Tieren auch Pilze und (im Dung keimende) Pflanzen beteiligt. Die Bedeutung vitaler Dungbiozönosen für die Weidewirtschaft wurde besonders an der Entwicklung der Weiden Australiens deutlich. Dort expandierte die Nutztierhaltung mit eingeführtem europäischem Vieh rasch, aber es existierten keine angepassten, dungabbauenden Artengemeinschaften. Dieses Missverhältnis führte zu ernsten Umweltproblemen, da die rasch anwachsenden Dungmengen nicht adäquat mineralisiert wurden. Expertenschätzungen geben an, dass jeweils fünf Rinder mit ihren Ausscheidungen jährlich einen Verlust von ca. 0,4 ha Weideland verursachten. Zur Lösung des Problems wurden gezielt Dunginsekten aus Europa eingeführt (Skidmore1991).

Die Dungbiozönosen sind komplex und werden sowohl in quantitativer (Menge) wie in qualitativer Hinsicht (Diversität) von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Determinanten der Dungbiozönosen sind u. a. Wetter und Witterung (Jones2017) sowie die spezifische Futteraufnahme respektive Fütterung der Weidetiere (Buseet al. 2014). Die jeweilige Dungfauna unterscheidet sich nach der Herbivorenart, die den Dung ausscheidet, und zeigt jeweils erhebliche saisonale und sukzessive Veränderungen (Mohr1943). Neben Generalisten gibt es auch zahlreiche spezialisierte Arten, die nur auf den Fäzes einer bestimmten Herbivorenart vorkommen (Mohr1943,Wassmer&Sowig1994).

Dunginsekten sind ein wichtiges Nahrungsangebot für viele Fokusarten des Naturschutzes. Beispiele für diese Dungprofiteure sind z. B. Auerhuhnküken ( Tetrao urogallus ), Kiebitz ( Vanellus vanellus ), Rotschenkel ( Tringa totanus ) (Young2015) und opportunistisch jagende Fledermäuse wie das Große Mausohr ( Myotis myotis ) (Rudolphet al. 2004). Diese Arten sind Räuber von Dunginsekten. Für sie ist abgesehen vom quantitativen Aspekt „Masse und Anzahl“ (der Beutetiere) auch ein qualitativer relevant: Im Gegensatz zu den meisten anderen Insektentaxa umfasst das Artenpanorama der Dungbewohner auch solche Vertreter, die bis in die kalte Jahreszeit als Nahrungsressource verfügbar sind (McCracken1993). Einige dieser Arten könnten auch als „Winterarten“ bezeichnet werden. So hat der Gefleckte Dungkäfer ( Aphodius distinctus ) seine Populationsspitzen im Februar und November (R. Krawczynski 2019, Energiequelle GmbH, pers. Mitt.).

2.1 Biomasse und Artenreichtum der Dunginsekten

Laurence(1954) untersuchte über den Jahresverlauf Kuhfladen einer Weide in England und erfasste Insekten, die sich im – und nicht am oder unter (s. u.) – frischem Dung einfanden. Ermittelt wurden die Anzahl und das Gesamtgewicht der gefundenen Insekten. Im Jahresmittel ergaben die Zählungen rund 1000 Insektenindividuen pro Haufen (Abb. 1). Pro Rind summiert sich das bei durchschnittlich sechs Haufen pro Tag auf jährlich rund 2 200 000 Individuen. Die mittlere jährliche Dungproduktion eines Rinds beträgt etwa das 19-Fache seines Körpergewichts (hier also etwa 8,6 t). Das Lebendgewicht aller im Dung gefundenen Insekten machte ca. 1/80 der Dungmasse aus. Die Rinder der Versuchsweiden „produzierten“ also pro Tier jährlich etwa 107 kg im Dung befindlicher Insektenbiomasse (näherungsweise 1/5 ihres Körpergewichts) (Laurence1954). Dieser Wert darf auch näherungsweise als Mindestnormalwert (ohne evtl. Störgrößen) einer Extensivweide (< 1 Großvieheinheit) pro Hektar betrachtet werden. InLaurence’ Studie nicht erfasst wurden fakultative Dungbesucher (z. B. auch Schmetterlinge) sowie (häufig) obligat auf Dung angewiesene Arten und Entwicklungsstadien, die sich nur zeitweise im oder am Dung aufhalten. Nicht beachtet wurden also mitunter alle adulten Fliegen und teils schwergewichtige Vertreter der Mistkäfer (u. a. Gattung Geotrupes ), die ihre Brutkammern abseits des Dunghaufens anlegen. D. h., dass die tatsächlich durch ein Rind jährlich versorgte bzw. auf einem Hektar Rinder-Extensivweide vorhandene Dunginsektenbiomasse mehr oder weniger deutlich über den 107 kg liegen wird, dieLaurence(1954) erfasst hat. Den mit Abstand größten Anteil der Dunginsektenbiomasse und -anzahl stellen Dungkäfer und Zweiflügler (Diptera) (ebd.).

Von Lillienskiold(1979) untersuchte (im Riesengebirge) den Einfluss des Alters von Kuhfladen auf die Anzahl dungliebender Zweiflügler. In einem (einzigen) drei Tage alten Fladen erfasste er 4103 Insekten; davon waren 8,6 % (353) Zweiflüglerlarven. Der Anteil der Zweiflüglerlarven in acht Tage alten Fladen lag dann bei 73,5 % von insgesamt noch 309 Insekten (ebd.). Es fehlen aber noch Untersuchungen, auf deren Basis sich die Biomasseanteile und -summen unterschiedlicher Taxa genauer vorhersagen ließen. Die geringe Zahl an empirischen Studien lässt nicht zu, dass für alle Weidetiere und Naturräume belastbare Angaben zur Bedeutung der Dungfauna (z. B. zu Diversität, Quantität, Saisonalität) gemacht werden können. Die Studie vonLaurenceist dennoch ein starkes Indiz dafür, dass, selbst bei Vernachlässigung einiger wichtiger Vertreter der Dungfauna, dungliebende Insekten einen gewichtigen Anteil zur Ausgestaltung der Gesamtinsektenbiomasse haben können. Zu vergleichen wären die Befunde vonLaurence(1954) mit Masseangaben anderer (Mikro-)Biotope (z. B. mit Ackerrandstreifen), die aber weitestgehend fehlen.

Über die genaue Lebensweise dungliebender Zweiflügler ist vergleichsweise wenig bekannt. Viele Arten sind fakultative Dungbesucher, wie z. B. Vertreter der Calliphoridae (Schmeißfliegen).Hammer(1941) untersuchte Rinderdung und -körper in Dänemark und fand dort folgende Zweiflügler-Familien: Anisopodidae (Fenstermücken), Anthomyiidae (Blumenfliegen), Bibionidae (Haarmücken), Cecidomyiidae (Gallmücken), Ceratopogonidae (Bartmücken), Chironomidae (Zuckmücken), Dolichopodidae (Langbeinfliegen), Empididae (Tanzfliegen), Fanniidae , Heleomyzidae (Scheufliegen), Scathophagidae (Dungfliegen, Abb. 2), Muscidae (Echte Fliegen, Abb. 3), Mycetophilidae (Pilzmücken), Psychodidae (Schmetterlingsmücken), Rhagionidae (Schnepfenfliegen), Sarcophagidae (Fleischfliegen), Sepsidae (Schwingfliegen), Sphaeroceridae , Stratiomyidae (Waffenfliegen), Syrphidae (Schwebfliegen) und die Tachinidiae (Raupenfliegen). Die im Fettdruck hervorgehobenen Familien wurden näher bestimmt. Insgesamt wurden 62 Arten erfasst (ebd.). Die Sepsidae sind relativ gut untersucht. Für Europa sind 38 Arten nachgewiesen, die sich im Weidetierdung entwickeln (Pont&Meier2002).

Wesentlich besser erforscht als die Zweiflügler sind die Dungkäfer (z. B.Hanski&Cambefort1991). Dungkäfer i. e. S. sind die Vertreter der Scarabaeidae (Blatthornkäfer, Abb. 4), Aphodiidae und Geotrupidae (Mistkäfer, Abb. 5); in einem erweiterten Verständnis sind auch überwiegend räuberisch (an Dung) lebende Arten der Familien Histeridae (Stutzkäfer), Staphylinidae (Kurzflügler), Hydrophilidae (Wasserkäfer) als Dungkäfer zu bezeichnen. Nur die ersgenannten Familien werden i. d. R. in Forschungen untersucht. Die Dungkäfer i. e. S. umfassen in Mitteleuropa etwa 100 Arten. Die zweite, überwiegend räuberische Gruppe ist weniger gut erfasst und kommt auf mindestens 270 Arten (J. Buse2018, Nationalpark Schwarzwald, pers. Mitt.).

Nicht nur der Dung von Rindern, auch der von kleinen Paarhufern kann mit dem Vorkommen vieler, teils spezialisierter Dunginsektenarten korrelieren. Im Dung einer saisonal genutzten Schafweide bei Freiburg wiesenWassmer&Sowig(1994) 43 Dungkäferarten (koprophage und räuberische Arten) nach.Geis(1981) verglich die Dungkäferfauna (hier nur Dungkäfer i. e. S.) einer Schafweide mit der Schelinger-Viehweide (Kaiserstuhl), die für ihre Dungkäferdiversität europaweit bekannt ist. Die Schafweide hatte eine vergleichbare Artenzahl (38 vs. 35 Arten) – darunter einige obligat auf Schafskot angewiesene Arten. Die Populationen einiger Dungbewohnener sind gegenüber Veränderungen fragil. Nach dem Ende der Beweidung mit Schafen erlosch die Population von neun auf Schafdung angewiesenen Käferarten im gesamten Naturraum Kaiserstuhl (ebd.).

Weitgehend unerforscht sind u. a. die mit dem Vorhandensein von Dung korrelierenden Wespentaxa, obwohl diese dort als Parasiten anderer Insekten wichtige Funktionen haben (Jochmann&Blanckenhorn2016).

2.2 Eingesetzte Medikamente

Neben der konkreten Weideführung entscheidet der Landwirt bzw. Veterinärmediziner mit dem Einsatz von Tierarzneimitteln, ob und inwiefern Dung als Lebensraum und Ressource zur Verfügung steht. Je nach Wirkstoff und Anwendungsform kann Dung auch zur Falle für viele Insekten werden.

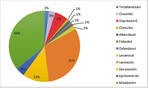

Antiparasitika sind Pestizide (vgl.Schaefer2012) und wirken idealerweise gegen ein definiertes Zielorganismenspektrum (z. B. Magen-Darm-Nematoden). Das gegen Endoparasiten eingesetzte Medikamentenspektrum umfasst aktuell verschiedene Wirkstoffgruppen: Benzimidazole (u. a. Albendazol, Febantel, Oxfendazol), Levamisol, Amino-Aceto-Nitril-Derivate (noch kaum verwendet) und makrozyklische Laktone, die auch gegen Ektoparasiten eingesetzt werden; letztere lassen sich unterteilen in Avermectine (Ivermectin, Doramectin, Eprinomectin, das in Deutschland nicht zugelassene Abamectin) und Milbemycine (Moxidectin) (s. Abb. 6). Die Wirkstofffamilie der Pyrethroide (u. a. Deltamethrin) wird häufig gegen Ektoparasiten eingesetzt. Das gilt auch für Thiophosphorsäureester (u. a. Phoxim). Parasiten entwickeln allerdings teils rasch Resistenzen gegen die genannten Wirkstoffe (Kleinschmidt2009,Silvestreet al. 2002). Die Mittel können daher veterinärmedizinisch nicht allein nach ihrer Toxizität auf Nichtzielorganismen ausgewählt werden; veterinärmedizinisch kann der Einsatz und auch der Wechsel des Wirkstoffes vielmehr zwingend erforderlich sein (ebd.).

2.3 Toxizität der Wirkstoffe

Die in der Nutztierhaltung teils seit den 1930er-Jahren flächig eingesetzten Mittel können je nach Wirk- und (evtl.) Hilfsstoff(en) zuweilen erhebliche negative Auswirkungen auf Nichtzielorganismen haben. Nur für wenige Wirkstoffe der Antiparasitika ist der Wissensstand über die möglichen negativen Wirkungen befriedigend erfasst (s.Lumaretet al. 2012). Hinzukommt, dass der Untersuchungszeitraum vieler Ex-Ante-Gefahrenabschätzungen neuer Wirkstoffe zu kurz gewählt ist, was möglicherweise auf die interpretationsoffenen EU-Vorgaben für Zulassungsverfahren zurückzuführen ist. Das kann zu Unterschätzungen der Toxizität auf Nichtzielorganismen führen (Floateet al. 2016). Es fehlen abseits der Laborversuche auch Studien zur Ökotoxizität unter Realbedingungen (Jochmann&Blanckenhorn2016). Lediglich für das seit 1981 global weit verbreitete Ivermectin sind die potenziellen Auswirkungen auf Nichtzielorganismen relativ gut erforscht.Koopmann & Kühne(2017) sowieLumaretet al. (2012) geben in Literaturstudien eine Übersicht des aktuellen Kenntnisstands der Toxizität von Entwurmungsmitteln und deren Metaboliten (fortan sind diese stets mitgemeint) auf Nichtzielorganismen.

Es ist zu vermuten, dass die von der Tiermedizin eingesetzten Pestizide auch in solchen Regionen negativ auf Biodiversität und Insektenbiomasse einwirken können, in denen andere Pestizide relativ wenig zum Einsatz kommen. Gemeint sind die Grünland- bzw. Weidelandschaften der Mittelgebirge und der Alpen sowie ackerarme Regionen des Norddeutschen Tieflandes und der Küsten. Gerade in den Gebirgslandschaften ist aufgrund der tendenziell extensiveren Nutztierhaltungsformen eine höhere Artenvielfalt und (Dung-)Insektenbiomasse erwartbar (vgl.Hutton&Giller2003).

Die Wirkung der Medikamente auf Nichtzielorganismen wird (mindestens) von folgenden Faktoren bestimmt:

- Wirkstoff(-Kombination), Wirkstoffkonzentration, Applikationsform,

- Jahreszeit, Witterung, Wetter,

- Ontogenese und artspezifische Empfindlichkeit,

- Vorhandensein von nicht kontaminiertem Dung als (temporäres) Ausweichbiotop (vgl.Koopmann&Kühne2017) und

- Weidezugang bzw. Einstallung der behandelten Tiere (beeinflusst den Kontakt von Nichtzielorganismen mit kontaminierter Fäzes erheblich).

Stark ausbaufähig ist der Wissensstand zur Verweildauer von veterinärmedizinischen Produkten; relativ gut ist die Datenlage bei Ivermectin. Dessen Halbwertszeit im Boden bzw. in der Boden-Fäzes-Mischung beträgt im Winter (je nach Witterung) zwischen 91 und 217 Tagen und zwischen einer und zwei Wochen im Sommer (Halleyet al. 1993). Die tatsächliche Ökotoxizität von Ivermectin (und anderen Wirkstoffen) wird auch durch die Art der Anwendung bestimmt, also dadurch, ob das Medikament einmalig ins Maul, subkutan gespritzt oder als langzeitwirksamer Bolus (Wirkstoff wird im Tierkörper kontinuierlich ausgeschüttet) gegeben oder ob es z. B. auf den Rücken appliziert wird. Neben der direkt letalen Wirkung können Ivermectin und andere Antiparasitika bei den Nichtzielorganismen auch zu subletalen Missbildungen führen. Die nachfolgenden Quellen sind eine ausschließlich deskriptive, nicht systematische Auswahl der Studien zur Ökotoxizität von Ivermectin. Für eine vollständigere Übersicht sei aufLumaretet al. (2012) verwiesen:

- Larven der untersuchten Käfer Onthophagus taurus und Euoniticellus fulvus waren in Ivermectin-kontaminiertem Schafdung nicht überlebensfähig (Wardhaughet al. 2001).

- Die Sterblichkeit der Larven der zu den Echten Fliegen (Muscidae) gehörenden Neomyia cornicina erreichte im Zeitraum von 1–32 Tagen nach Ivermectin-Anwendung 97 % (Wardhaugh&Rodriguez-Menendez1988).

- Die larvale Entwicklung der Gelben Dungfliege ( Scathophaga stercoraria ) ist auf kontaminierten Fäzes bis zu 28 Tage nach der Medikamentengabe signifikant reduziert (Iwasaet al. 2005).

- Der Dung von behandelten Rindern zeigt für manche Arten einen erhöhten Lockeffekt (Wardhaugh&Mahon1991), was angesichts der festgestellten Toxizität besonders problematisch zu bewerten ist.

- Schon bei einer relativ geringen Ivermectin-Konzentration konnte ein Rückgang von insgesamt 32 Zweiflügler- und Wespentaxa festgestellt werden. Bei einem Drittel wurde eine signifikant erhöhte Mortalität beobachtet. Besonders bei räuberischen Insekten erhöht sich die Sterblichkeit (Jochmann&Blanckenhorn2016).

Zur Wirkung von Moxidectin, das im Vergleich zu Ivermectin ungleich weniger erforscht ist, liegen folgende Erkenntnisse vor:

- Moxidectin verursacht im Vergleich zu Ivermectin bei Nichtzielorganismen nach derzeitigem Forschungsstand offenbar weniger Kollateralschäden; ein Befund, der allerdings explizit nicht für Wasserorganismen gilt (Koolset al. 2008).

- Wardhaughet al. (1996) konnten in den ersten sieben Tagen nach der Moxidectin-Gabe weder auf Larven von Musca domestica (Stubenfliege) noch auf Larven von M. vetustissima einen negativen Effekt auf deren Überlebensrate nachweisen (ebd.).

- Hornfliegen scheinen wiederum sensibler auf Moxidectin zu reagieren:Floateet al. (2001) fanden eine reduzierte Überlebensrate bei Larven von Haematobia irritans innerhalb der ersten Woche nach der Behandlung. Eine verminderte Überlebensrate konnte von Tag 7–14 nach Behandlung auch an Larven von Neomyia cornicina beobachtet werden (Iwasaet al. 2008).

- Keine Reaktion auf Moxidectin zeigten die beiden bisher getesteten Dungkäferarten Euoniticellus intermedius und Digitonthophagus gazella (Lumaretet al. 2012).

NachFloateet al. (2002) ist die Wirkung von Doramectin auf Nichtzielorganismen der Dungfauna insgesamt (noch) negativer als die von Ivermectin, wobei hierzu praktisch noch keine verlässlichen Detailuntersuchungen zu finden sind.

Das relativ häufig verwendete Deltamethrin, das zur Behandlung gegen und zur Prophylaxe vor Ektoparasiten (wie Läusen, Haarlingen und Schaflausfliege) sowie zur Bekämpfung von stechenden (Stomoxys calcitrans ,Haematobia spec.) bzw. nicht stechenden Fliegen (z. B. Musca spec . , Hippobosca spec. ) eingesetzt wird, wirkt neurotoxisch auf Insekten. Es schädigt Insekten im Allgemeinen (Lumaret&Kadiri2018) und signifikant auch adulte Dungkäfer (Sandset al. 2018). Deltamethrin findet vielfach auch als Pflanzenschutzmittel Verwendung. Von den Mitteln zur äußerlichen Anwendung gibt es u. a. mit Phoxim einen weiteren, sehr weit verbreiteten Wirkstoff, der als Insektizid und Akarizid (v. a. in der Schafhaltung) eingesetzt wird und stark toxisch auf verschiedene Nichtzielinsekten wirkt (Pesticide Action Network 2019).

Die potenziell negativen Auswirkungen des Einsatzes von Antiparasitika auf die Dungfauna können auch betriebswirtschaftliche Schäden hervorrufen: Mit einem Rückgang der Dunginsekten verzögert sich der Dungabbau. Das bedeutet in der Konsequenz eine reduzierte Nettoweidefläche. Diese Wirkungskaskade kann dann wiederum zu unerwünschten Veränderungen der Nährstoffkreisläufe sowie zu verminderter Bodenfruchtbarkeit führen. In Summe kann das die Weidehygiene negativ beeinflussen, was wiederum einen verstärkten Medikamenteneinsatz erzwingt (Lumaretet al. 2013).

3 In welchen Mengen gelangen Antiparasitika in die Ökosysteme?

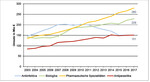

Über den quantitativen Einsatz bzw. die Absatzmengen und die Anwendungsbedingungen von Tierarzneimitteln liegen abseits von Antibiotika (s. AG Antibiotikaresistenz 2018) keine belastbaren Informationen vor. Ein nur eingeschränkt und unter Vorbehalt zu verwendendes Proxy sind die Umsatzzahlen des Tierarzneimittelmarktes, die vom Bundesverband für Tiergesundheit e. V. veröffentlicht werden (s. Abb. 7; Bundesverband für Tiergesundheit e. V. m. J.). Im Ektoparasitika-Segment dominieren hier deutlich Produkte für den Hobbybereich (z. B. Pferdehaltung); bei Endo- und Endektoparasitika werden etwa zwei Drittel der Umsätze in diesem Kundensegment erwirtschaftet. Eine weitere Aufschlüsselung ist nicht öffentlich zugänglich (S.Schüller2018, Bundesverband für Tiergesundheit e. V., pers. Mitt.). Die zur Verfügung stehenden Zahlen lassen den Schluss zu, dass die Abgabemenge von Antiparasitika in den letzten Jahren angestiegen ist – und dies, obwohl die Weidetierhaltung gegenüber der Stallhaltung zurückgeht und in toto der Befallsdruck vieler Parasiten abnimmt, weil diese im Stall nicht auf überlebenswichtige Zwischenwirte wechseln können.

Der relativ hohe Anteil des Hobbyhalterbereichs am Gesamtumsatz überrascht auf den ersten Blick und könnte eine Erklärung für den Trend sein. Tatsache ist aber auch, dass der unsachgemäße Einsatz von Antiparasitika in vielen Weidebetrieben noch Betriebsroutine ist und in vielen Fällen auch „prophylaktisch“(teils aus betrieblicher Notwendigkeit) ohne akuten Handlungsbedarf behandelt wird (Wiederkäuer/Equiden sind nie (!) ganz frei von Parasiten. Der Ausdruck „prophylaktisch“ ist daher streng genommen nicht korrekt; passender: „systematische Behandlung ohne Befund bzw. auf Verdacht“.). Ein „prophylaktischer“ Einsatz von Tierarzneimitteln ist, abgesehen von den potenziell fatalen Auswirkungen auf Insekten und deren Räuber, auch der Tiergesundheit und Weidehygiene sowie der Wirksamkeit der Medikamente (Resistenzbildung) langfristig abträglich (Rahmann2010). Dennoch sind gerade für den Hobbybereich zahlreiche (Internet-)Tutorials und Sachbücher verfügbar, in denen die (jährlich mehrmalige!) „prophylaktische“ Behandlung mit Entwurmungsmitteln als Notwendigkeit dargestellt wird. Der potenziell negative Einfluss der Wirkstoffe bleibt dabei i. d. R. gänzlich unerwähnt; das gilt auch für die dargestellte Problematik der Resistenzbildung (z. B. so beiGutjahr2018).

Heikel im Kontext der Absatzmenge von Antiparasitika ist, dass viele Tierärzte einen wesentlichen Einkommensanteil durch den Verkauf von Tierarzneimitteln erwirtschaften und damit prinzipiell ein finanzieller Anreiz besteht, möglichst viele Medikamente zu verkaufen. Wie sich die Abgabemengen von Antiparasitika in Zukunft entwickeln werden, hängt von vielen Faktoren ab, bei denen insbesondere auch Aufklärungsarbeit zu einer Reduktion der Absatzmengen beitragen dürfte (vgl.Kemperet al. 2018). Der Klimawandel könnte sich hingegen teils ungünstig auf die parasitäre Belastung auswirken, weil die Winterüberlebensrate der Parasiten steigt. Umgekehrt würde sich aber eine zunehmende Sommertrockenheit lindernd auf den Parasitendruck auswirken (G.Rahmann2018, Thünen-Institut, pers. Mitt.).

Eine retrospektive Abschätzung und ein Monitoring der Abgabemengen wäre mittels Auswertung der Buchhaltung von Tierärzten und anhand vorhandener Behördendaten betriebsscharf möglich. Welche Mengen in welchen Darreichungsformen (alle Tiere behandelt oder nur einzelne u. Ä.) tatsächlich auf die Weide gelangen, kann aber auch damit nicht gesagt werden. Die Forschung sollte daher künftig (auch) auf eine genauere Abfrage in bestehenden Testbetriebsnetzen setzen, um verlässliche Daten zu den Absatzmengen zu generieren.

4 Wie geht der biotische Ressourcenschutz bislang mit dem Faktor Antiparasitika um?

Aufgrund der geschilderten Problemlage sind Antiparasitika im Rahmen der Zertifizierungsregeln der ökologischen Anbauverbände reglementiert. Der Einsatz von Avermectinen zur Entwurmung ist bei Bioland grundsätzlich untersagt (Bioland e. V. 2013) und auch bei Demeter weitestgehend unterbunden (Demeter e. V. 2018). Beide Verbände limitieren auch deren Verwendung gegen Ektoparasiten. Sie stärken die Diagnostik (Erfordernis regelmäßiger Kotproben) und Weidehygienemaßnahmen; eine „prophylaktische“ Behandlung der Weidetiere wird eher abgelehnt (ebd.). Von nach EG-Öko-VO zertifizierten Betrieben wird im Vergleich zu den konventionellen ebenfalls eine bessere Diagnostik eingefordert. Der Einsatz (aller) nach deutschem Recht zugelassenen Medikamente bleibt hier aber grundsätzlich erlaubt (Verordnung [EG] Nr. 834/2007).

Eine Thematisierung oder ausdrückliche Förderung vitaler Dungbiozönosen existiert nach unseren Recherchen weder in den Naturschutzstrategien des Bundes noch der Länder. Auch prominente Forderungskataloge der Naturschutzes an ein nationales Insektenschutzprogramm bilden diese nicht adäquat ab (s. DNR 2018,Krogmannet al. 2018). Die Erhaltung der Dungfauna steht auch nicht im Fokus der europäischen Naturschutz- oder der Gemeinsamen Agrarpolitik und so wird der Einsatz von Antiparasitika auch nicht von Fördermaßnahmen der 2. Säule reguliert. Das Zulassungsverfahren für Tierarzneimittel sind, wie dargestellt, defizitär (Floateet al. 2016).

Der Vorschlag auf eine stringentere Berücksichtigung der Gefahr von Antiparasitika im nationalen Aktionsprogramm „Insektenschutz“ wurde von den Autoren an das BMU herangetragen (BMU 2018a). Im Kabinettsbeschluss des Aktionsprogramms wird entgegen des ursprünglichen Entwurfes (s. BMU 2018b) nun zumindest eine bessere wissenschaftliche Aufarbeitung des Themenkomplexes versprochen. Außerdem sollen laut Bundesregierung nun „Maßnahmen zur Optimierung der Risikominimierung“ ergriffen werden (BMU 2019, S. 39).

5 Schlussfolgerungen

Anders als etwa bei vielen Pflanzenschutzmitteln und Bioziden sind direkte negative Effekte von veterinärmedizinischen Produkten auf Nichtzielorganismen (insbesondere auf Insekten) empirisch vielfach bestätigt, auch wenn es noch Forschungsbedarf gibt. Die Wirkstoffe werden seit Jahren, teils Jahrzehnten flächendeckend und nur unzureichend reglementiert eingesetzt. Die häufig letale Wirkung von Antiparasitika auf Nichtzielorganismen, ihr tendenziell übermäßiger Einsatz sowie die Tatsache, dass die Stoffe über die Weidetiere und auch über Wirtschaftsdünger im Landschaftsmaßstab verteilt werden können, lässt auf einen nicht zu vernachlässigenden Beitrag zum „Insektensterben“ im Allgemeinen schließen. Dies gilt im Speziellen wohl für Regionen, in denen nachweislich kaum Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden. Allerdings können nur bedingt Aussagen darüber getroffen werden, in welchem mengenmäßigen Ausmaß die Überführung der Wirkstoffe auf Weiden, auf denen Nichtzielorganismen mit ihnen (viel eher) in Kontakt kommen können, stattfindet.

Wir kommen abschließend zur Fragestellung zurück: Ist der Einsatz von Antiparasitika in der Weidetierhaltung ein ungenügend berücksichtigter Faktor des Insektenschutzes? Eine finale, quantifizierende Beantwortung ist nicht möglich, aber angesichts der vorhandenen Indizien muss davon ausgegangen werden, dass die potenziell negative Wirkung von Antiparasitika als ein Einflussfaktor des „Insektensterbens“ unterschätzt wird. Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass die Politik beim Thema Insektenschutz auf diesen Faktor stärker reglementierend einwirken wird – obwohl die Dungbiozönosen aufgrund ihrer biozönotischen Schlüsselrolle für viele Arten und auch aufgrund bestehender normativer Verpflichtungen (z. B. Schutz von Anhangsarten der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie) stärker beachtet werden müssten (vgl.Bunzel-Drükeet al. 2015). Wichtiger noch scheint uns aber eine schnelle und effektive Hilfe inkl. spezifischer Förderprogramme und bürokratischer Vereinfachungen für die zurückgehende (extensive) Weidehaltung (s.Bielinget al. 2008). Auch das können wir im jetzigen Stand der Diskussion um das „Insektensterben“ nicht erkennen (s. BMU 2019, DNR 2018,Krogmannet al. 2018).

Förderhinweis

Die Recherchen für die vorliegende Arbeit wurden maßgeblich im Rahmen des vom Bundesamt für Naturschutz geförderten Projektes „Auswirkungen der neuen Rahmenbedingungen der Gemeinsamen Agrarpolitik auf die Grünland-bezogene Biodiversität“ (FKZ: 3515 88 0100) erbracht.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter www.nul-online.de (Webcode 2231 ) zur Verfügung.

Fazit für die Praxis

Forschung will möglichst umfassende Antworten auf die Frage nach den Ursachen des „Insektensterbens“ geben. Dies kann dazu führen, dass die Komplexität des Ursachengefüges nur ungenügend abgebildet wird. Wir raten dringend, die bislang unterschätzte, ja ignorierte Rolle von Weidetieren und ihrem Dung wesentlich stärker zu berücksichtigen. Eür Praxis und Politik folgern wir:

- Der Dung muss als wichtiger Parameter des Naturschutzes – gerade im Hinblick auf die zurückgehende Insektenbiomasse – stringenter beachtet werden.

- Bei Schutzmaßnahmen für Arten, die stark von Dunginsekten profitieren (z. B. Großes Mausohr), sollte das dargestellte Wirkungsgefüge zentral beachtet werden.

- Weidetiere im Vertragsnaturschutz sollten, nachdem sie mit Antiparasitika behandelt wurden, für eine ausreichende Karenzzeit eingestallt werden. Vertragliche Möglichkeiten sind hier zu prüfen. Es sollte überhaupt nur einzelfallweise und nach entsprechender Diagnostik mit Antiparasitika behandelt werden. Auf den Flächen, auf denen Wirtschaftsdünger ausgebracht werden, muss dieser mögliche Kontaminationsweg (u. a. Hannappel et al. 2016) zusätzlich berücksichtigt werden.

- Die von Antiparasitika ausgehende potenzielle Gefahr für Insekten und ihre Bedeutung für davon abhängige Zönosen sollte in Ausbildung und Beratung von Veterinärmedizinern und Landwirten vermittelt werden (s. dazu K emper et al. 2018).

- Der Naturschutz muss sein Verständnis von Pestiziden erweitern. Eine reine Konzentration auf Pflanzenschutzmittel ist fahrlässig.

- Akteure des Naturschutzes müssen sich viel mehr den sozio-ökologischen Ursachen des Insektenrückgangs (z. B. internationaler Konkurrenzdruck, globaler Wachstumszwang) annehmen. Diese bedingen eine aus Naturschutzsicht ungewünschte Landnutzung, Betriebsführung und Betriebsaufgaben, die speziell insektenreiche Grenzertragsstandorte treffen.

Kontakt

Nicolas Schoof absolvierte den BSc Geo- und Atmosphärenwissenschaften sowie BSc Biologie an der Universität Innsbruck und den MSc Forstwissenschaften an der Universität Freiburg. Mitarbeit im Forschungsteam zweier BfN-geförderter Projekte zur Identifikation von Wildnispotenzialgebieten in Deutschland. Beschäftigt sich aktuell in Forschung und Lehre mit der Störungsökologie sowie den Auswirkungen der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU auf die Biodiversität des Grünlandes. Derzeit Promotion im Themenbereich Biodiversität des Grünlandes.

> nicolas.schoof@waldbau.uni-freiburg.de

Prof. Dr. Rainer Luick ist seit 1999 Professor an der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg. Forschungsschwerpunkte: Prozesse im ländlichen Raum, extensive Landnutzungssysteme, Politikevaluierung sowie Technikfolgenabschätzung der Energiewende. Studierte Biologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und Evolutionary Biology an der University of Michigan Ann Arbor; Promotion Dr. sc. agr. an der Universität Hohenheim.

- User_OTc3MjM0 03.10.2019 18:33Ich finde den Artikel äußerst spannend, weil sich Aspekte z.B. bezüglich der Rinderhaltung direkt neben FFH-Gebieten bzw. im Bereich von Fledermausleitstrukturen ergeben (Bereich Tagebau Hambach). Leider kann ich das Literaturverzeichnis unter dem webcode nicht finden. Mit freundlichen Grüßen Jutta Schnütgen-Weber Schnuetgen-Weber@t-online.deAntworten

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen