Der „gute ökologische Zustand“ von Gewässern

Abstracts

Naturnahe, unbeeinträchtigte Gewässer und gewässergebundene terrestrische Ökosysteme wie Auen sind durch eine außerordentliche Vielfalt an Lebensräumen und Arten gekennzeichnet. Nach den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie sollten alle Oberflächengewässer Europas bis 2015, spätestens bis 2027, einen guten ökologischen Zustand beziehungsweise ein gutes ökologisches Potenzial aufweisen. Aktuell erreichen dieses Ziel in Deutschland nur etwa 8 % der Wasserkörper. Insbesondere die Verbauung der Oberflächengewässer beeinträchtigt die aquatische Ökologie. Die bislang auf den Weg gebrachten Maßnahmen zur Verbesserung der Hydromorphologie reichen nicht aus, um die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen. Generell gibt es viele Schnittstellen zwischen den Belangen der Wasserrahmenrichtlinie und dem Hochwasserschutz sowie dem Naturschutz. Werden bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen die bestehenden Synergien genutzt, hilft dies, Hemmnisse abzubauen und weitere Umweltziele zu erreichen.

“Good ecological status” of water bodies – using synergies between the Water Framework Directive and nature conservation

Near-natural, unimpaired water bodies and water-bound terrestrial ecosystems such as floodplains are characterised by an extraordinary diversity of habitats and species. According to the Water Framework Directive, all surface waters in Europe should have reached good ecological status or potential by 2015, or 2027 at the latest. Currently, in Germany only about eight per cent meet this target. Aquatic ecology is particularly impaired by canalisation of rivers and/or constructions along watercourses. The measures taken so far to improve hydromorphology are not sufficient to achieve the objectives of the Water Framework Directive. In general, there are many interfaces between the concerns of the Water Framework Directive, flood protection, and nature conservation. To use existing synergies in planning and implementation of measures helps to reduce barriers and to achieve further environmental objectives.

- Veröffentlicht am

Eingereicht am 20. 06. 2020, angenommen am 20. 09. 2020

1 Einleitung

Die europäische Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG bildet die zentrale Grundlage für die ökologische Entwicklung von Gewässern in Europa. Sie markiert eine grundlegende Neuausrichtung des Gewässerschutzes, weil erstmals das gesamte Ökosystem in den Blick genommen wird. Gemäß dieser Richtlinie müssen die EU-Mitgliedsstaaten ihre Gewässer bis spätestens 2027 in einen guten ökologischen Zustand versetzen. Dafür sind drei jeweils sechsjährige Bewirtschaftungszyklen vorgesehen. Am Ende des ersten Bewirtschaftungszyklus im Jahr 2015 wiesen nur etwa 8 % der Oberflächengewässer in Deutschland einen mindestens „guten ökologischen Zustand“ auf, beziehungsweise wichen bei diesen definierte Qualitätskomponenten nur geringfügig vom natürlichen Zustand ab (BMUB und UBA 2017). Für erheblich veränderte und künstliche Gewässer ist als Ziel ein „gutes ökologisches Potenzial“ vorgesehen. Eine der zentralen Ursachen für diese Zielverfehlungen sind tiefgreifende Strukturveränderungen an den Gewässern, die in den letzten Jahrhunderten unter anderem durch Begradigungen, Befestigungen und Eindeichungen oder den Bau von Querbauwerken vorgenommen wurden. Diese Veränderungen beeinträchtigen vielerorts die Durchgängigkeit der Fließgewässer sowie die Struktur der Flusssohlen und Ufer und unterbinden eine eigendynamische Entwicklung. Gleichermaßen werden auch die angrenzenden Auen stark in Mitleidenschaft gezogen (Ehlert&Neukirchen2012).

Dabei sind naturnahe Fließgewässer sowie ihre Uferbereiche und Auen einzigartige Lebensräume, die über eine große Vielfalt von Tier- und Pflanzenarten verfügen, darunter auch zahlreiche spezialisierte Arten. Zudem erfüllen sie viele weitere wichtige Funktionen, wie die Retention von Hochwasser. Fließgewässer und ihre angrenzenden Uferbereiche und Auen stehen in engen Wechselbeziehungen zueinander, weswegen Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässermorphologie viele Schnittstellen mit dem Natur- und Hochwasserschutz aufweisen. Wie Oberflächengewässer befinden sich allerdings auch Auen in einem schlechten Zustand und sind von einem deutlichen Rückgang der Biodiversität betroffen (EEA 2015, 2018).

Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) hat sich in seinem Umweltgutachten „Für eine entschlossene Umweltpolitik in Deutschland und Europa“ (SRU 2020) vertieft mit den hydromorphologischen Herausforderungen bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie befasst. Der vorliegende Artikel stellt wesentliche Erkenntnisse aus diesem Gutachtenkapitel vor und geht dabei insbesondere auf die Synergien ein, die zwischen der Wasserrahmenrichtlinie und den Anliegen des Naturschutzes bestehen.

2 Intakte Oberflächengewässer erfüllen zahlreiche Funktionen

Intakte Oberflächengewässer und ihre Auen und Ufer sind aus naturschutzfachlicher Perspektive sowie aus wasserwirtschaftlicher und touristischer Sicht von großer Bedeutung. Sie stellen diverse Ökosystemleistungen bereit, die der Mensch nutzt und auf die er angewiesen ist (Abb. 1). Je heterogener und natürlicher die Morphologie eines Gewässers ist, beispielsweise durch Totholzablagerungen, kiesige oder sandige Sohlen und Bereiche mit unterschiedlichem Bewuchs, desto vielfältiger sind die Lebensräume für unterschiedliche Organismen (UFZ 2015). Gewässerbegleitende Auen sind als Überflutungslandschaften im steten Wandel und Wechselspiel zwischen Alterung und Erneuerung begriffen. Durch diese fortwährende Neuschaffung heterogener Habitate beheimaten sie viele spezialisierte Arten. Unveränderte Fluss-Auen-Landschaften gelten daher als Hotspots der Biodiversität in Mitteleuropa (Deutscher Bundestag 2018, UFZ 2015).

Intakte Auen leisten darüber hinaus einen wichtigen Beitrag für den Hochwasserschutz, indem sie als Retentionsräume Überschwemmungen abpuffern. Sie fördern gleichzeitig die Wasserqualität, da sie Schad- und Nährstoffe aus angrenzenden Bereichen zurückhalten, bevor das Wasser in die Flüsse gelangt (Scholzet al. 2012). Durch die Verdunstungskühle verbessern Auen das Mikroklima und senken die Umgebungstemperatur, was zur Anpassung an den Klimawandel beiträgt (TEEB 2016). In Trockenperioden stellen sie dabei auch Rückzugsräume für Organismen dar, die generell feuchte Standorte benötigen. Da ihre Böden und Biomasse mehr CO2binden als viele andere Ökosysteme, leisten sie zudem einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz (TEEB 2015).

Gleichzeitig sind Flusslandschaften aufgrund ihrer abwechslungsreichen und ästhetisch ansprechenden Gestalt und Ausprägung Erholungsorte für den Menschen und bieten Raum für Aktivitäten wie Spaziergänge, Paddeltouren oder Radwanderungen (TEEB 2016).

Aufgrund ihrer engen funktionalen Beziehungen mit Fluss und Ufer nehmen Auen eine Bindegliedfunktion ein: Ein guter ökologischer Zustand eines Fließgewässers kann nicht erreicht werden, wenn sich die begleitende Aue in einem schlechten Zustand befindet. Letztlich ist eine intakte Hydromorphologie die Voraussetzung für die Bereitstellung vieler Ökosystemleistungen.

3 Hydromorphologische Veränderungen beeinträchtigen die Ökologie von Gewässern und gewässerbegleitenden Lebensräumen

Durch die lange Praxis, die Struktur von Oberflächengewässern für transporttechnische, landwirtschaftliche, siedlungsbauliche oder andere infrastrukturelle Zwecke zu modifizieren, gelten 35 % der Oberflächengewässer in Deutschland als „erheblich verändert“ (BMUB & UBA 2016). Bei 15 % handelt es sich um künstlich geschaffene Gewässer. Zu den Veränderungen zählen beispielsweise Begradigungen, Eindeichungen und die Errichtung von Querbauwerken wie Sohlschwellen und Staustufen. Diese Eingriffe wirken sich stark auf die Gewässerökologie aus: Querbauwerke, die Wasser zur Brauch- und Trinkwassergewinnung, Bewässerung, Schiffbarmachung oder zur Energieerzeugung aufstauen, behindern die Durchgängigkeit der Gewässer. Nur 10 % der Fließgewässerkörper in Deutschland wiesen im Jahr 2015 einen guten Zustand in Bezug auf die Durchgängigkeit für aquatische Organismen auf (Naumann2016). Für tierische Organismen werden Ortswechsel zwischen Teillebensräumen, zum Beispiel zur Nahrungsaufnahme oder um Überwinterungsgebiete aufzusuchen, dadurch erschwert oder gänzlich verhindert. Dies betrifft beispielsweise wandernde, diadrome Fischarten wie den Europäischen Stör ( Acipenser sturio ) (siehe unter anderemJährlinget al. 2008). Dieser ist gemäß Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschützt. Die Population dieser Art ist nach Aussage der Weltnaturschutzorganisation IUCN in den letzten 75 Jahren um mehr als 90 % zurückgegangen, was maßgeblich dem Verlust von Lebensräumen geschuldet ist (Gesneret al. 2010).

Auch die natürliche Gewässerdynamik und der Transport von Sedimenten werden durch den Bau von Querbauwerken eingeschränkt (BfG 2011,Dammet al. 2011). So kann Geschiebe zurückgehalten werden, was flussabwärts zu verstärkter Tiefenerosion führt (BfG 2011,Quicket al. 2014). Durch die Überlagerung von Feinsedimenten im Rückstaubereich von Querbauwerken werden die Lückenstrukturen der Sohle verschlossen (Kolmation), wodurch die Sauerstoffversorgung dort vorkommender Arten beeinträchtigt wird.

Hydromorphologische Veränderungen wirken sich zudem auf das Abflussverhalten, den Wasserstand, das Überfluten bestimmter Bereiche und die Strömungsgeschwindigkeit eines Gewässers aus (BMUB & UBA 2017, LAWA 2017). Werden durch gewässerbauliche Maßnahmen natürliche Poolstrukturen entfernt, kann weniger Wasser – insbesondere bei mangelnden Niederschlägen – in der Fläche gehalten werden und das Risiko steigt, dass kleinere Gewässer komplett trockenfallen. Diese Gefahr erhöht sich zusätzlich durch den Klimawandel.

Höhere Fließgeschwindigkeiten in begradigten Gewässern beziehungsweise geringere in aufgestauten Bereichen, fehlende Beschattung oder Kraftwerkseinleitungen beeinflussen auch die Wassertemperatur. Steigende Wassertemperaturen führen dazu, dass sich wärmeliebende Arten ansiedeln, während an niedrige Temperaturen angepasste Arten, wie lachsartige Fische, verdrängt werden (Brunke2008).

Auen werden als gewässerbegleitende Landökosysteme von der Dynamik der Wasserstände der Fließgewässer stark geprägt und befinden sich nicht zuletzt durch die Veränderung der Gewässermorphologie in einem schlechten Zustand (Ehlert&Neukirchen2012). So weisen 70 % der rezenten Auen keine oder nur noch eine eingeschränkte Retentionsleistung auf (Scholzet al. 2012). Etwa die Hälfte der rezenten Auen hat ihre Bedeutung als Habitat für typische Lebensgemeinschaften überwiegend verloren (Scholzet al. 2012). Circa 80 % der Gewässer- und Auenbiotoptypen sind von Verlust betroffen. Die europaweit geschützten Auenwälder zählen zu den am stärksten gefährdeten Lebensräumen. Von den Hartholzauenwäldern ist weniger als 1 % erhalten geblieben (BfN 2014,Fincket al. 2017).

Maßnahmen zur Verbesserung der Hydromorphologie

Eine ganze Reihe von Maßnahmen kann zur Verbesserung der Gewässerhydromorphologie beitragen. Im Folgenden werden einige wichtige genannt. Das Ziel von Maßnahmen zur Verbesserung der Hydromorphologie ist es, eine möglichst natürliche und damit diverse Gewässerstruktur zu schaffen, was wiederum in einer größeren Vielfalt an Habitaten für unterschiedliche Organismen resultiert. Dazu tragen beispielsweise die Beseitigung von harten Ufer- und Sohlverbauungen und die Anlage von Kiesbänken bei. Werden natürliche Uferabbrüche zugelassen, kann das erodierte Material Sand- und Kiesbänke bilden, die sich zu Habitaten und Fischlaichgebieten entwickeln können. Werden natürliche Substrate wie Totholz oder künstliche Strömungsumlenker eingebracht, unterstützt dies die seitliche Verlagerung des Gewässers (BMU & BfN 2018). Auen können reaktiviert oder entwickelt werden, wenn Deiche zurückverlegt oder die Gewässersohle angehoben wird. Zudem können gewässertypische Ufervegetation gepflanzt und Altarme wieder angeschlossen werden, um die Laufentwicklung und Habitatsituation entlang der Gewässer zu verbessern (LAWA 2015,Reuvers2011).

Um die Durchgängigkeit von Gewässern zu erhöhen, können Querbauwerke zurückgebaut, Umgehungsgerinne oder Fischauf- und -abstiegsanlagen an Wehren, Wasserkraftwerken oder Talsperren angelegt werden. Hierdurch soll es aquatischen Organismen ermöglicht werden, sich unbeschadet zwischen Teilhabitaten zu bewegen, und die genetische Durchmischung von Populationen soll gefördert werden (Keuneke&Dumont2011). Um Sedimentstaus im oberstromigen und Sedimentdefizite im unterstromigen Bereich zu verhindern, sind gewässertypkonforme Sedimentmanagementkonzepte für das gesamte Einzugsgebiet notwendig. Mögliche negative Effekte, wie eine maßnahmenbedingte Mobilisierung von Schadstoffen aus dem Sediment, müssen frühzeitig berücksichtigt werden (BfG & BAW 2016, IKSE 2014, LAWA 2019a,Quick&Jährling2016).

4 Vielfältige Synergien mit dem Natur- und Hochwasserschutz

Wasserrahmenrichtlinie und Naturschutz

Die Wasserrahmenrichtlinie verfolgt einen ökosystemaren Ansatz, indem sie explizit auf den Schutz der aquatischen Ökosysteme und der direkt an sie gebundenen Landökosysteme abzielt. Mit dieser übergreifenden Ausrichtung tritt sie in den Wirkungsbereich anderer naturschutzrechtlicher Instrumente wie der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie. Hierbei kommt es zu Überschneidungen der Schutzgüter, insbesondere der in Anhang I der FFH-Richtlinie aufgeführten prioritären Süßwasserlebensraumtypen. Während jedoch die EU-Naturschutzrichtlinien vorrangig auf den Schutz und die Wiederherstellung des Erhaltungszustandes festgelegter prioritärerer Arten (Anhang II, FFH-Richtlinie und Anhang I Vogelschutzrichtlinie) und prioritärer Lebensräume (Anhang I FFH-Richtlinie) abzielen, weitet die Wasserrahmenrichtlinie den Fokus auf den gesamten Oberflächenwasserkörper mit all seinen Komponenten aus. Unterschiedliche Arten werden dabei zu Indikatorengruppen zusammengefasst. Alle drei Richtlinien beinhalten ein Verschlechterungsverbot ihrer Schutzgüter. Zudem wird in der Wasserrahmenrichtlinie in Artikel 4 Abs. 2 geregelt, dass im Falle von mehreren einen Wasserkörper betreffenden Zielen das weiterreichende gilt (Kornet al. 2005). Auch wenn Auen als wasserabhängige Landökosysteme nicht explizit in der Wasserrahmenrichtlinie genannt werden, können sie gemeinsam mit einem Gewässer als Oberflächenwasserkörper ausgewiesen werden (Europäische Kommission 2003).

Eine Renaturierung wirkt sich in der Regel positiv auf die naturschutzrechtlich geschützten Fließgewässerlebensräume, Wasserorganismen und Vogelarten aus. Daher kommt der Bewirtschaftungs- und Maßnahmenplanung im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie auch für den Naturschutz eine besondere Bedeutung zu. Aufgrund der räumlichen und schutzgutspezifischen Schnittmengen der Wasserrahmenrichtlinie mit Zielen der FFH-Richtlinie, insbesondere im Falle der Auen, arbeiten hier Wasserwirtschafts- und Naturschutzbehörden von der Landes- bis zur kommunalen Ebene gemeinsam an der Umsetzung von Zielvorgaben. Wird dabei ein flächendeckender, integrierter und ökosystemarer Ansatz verfolgt, können Synergien zwischen den einzelnen Bereichen genutzt werden, um einen Beitrag zur Erreichung mehrerer europäischer Umweltziele zu leisten (Rehklauet al. 2017). Dies betrifft den effizienten, aufeinander abgestimmten Einsatz von Finanzmitteln, die Sicherung von Flächen sowie eine gemeinsame Umsetzung von Maßnahmen und Erfüllung von Berichtspflichten (Albrechtet al. 2014). Ein erfolgreiches Beispiel der praktischen Umsetzung ist das sogenannte Landshuter Modell in Niederbayern. Maßnahmen werden hier in einer integrierten Fachplanung umgesetzt, indem die unterschiedlichen Planungskonzepte (FFH-Managementpläne und Gewässerentwicklungskonzepte) zusammengeführt werden. Die Zeitpläne und Umsetzung der Projekte werden dabei aufeinander abgestimmt (Albrechtet al. 2014,Schacht&Lorenz2013).

Im Einzelfall kann es aber auch zu Konflikten zwischen Schutzzielen der Wasserrahmenrichtlinie und des Naturschutzes kommen (Albrechtet al. 2012, 2014). Dies betrifft beispielsweise die Ansiedelung von schützenswerten Arten, die sich erst infolge anthropogener Strukturveränderungen eines Gewässers oder angrenzender Ökosysteme etablieren konnten. Dies kann der Fall sein, wenn durch den Rückstau von Fließgewässern Feuchtgebiete entstanden sind oder wenn Veränderungen der Hydromorphologie Trockenstandorte geschaffen haben, die von hohem naturschutzfachlichem Wert sind. Durch eine Renaturierung würden diese Habitate verändert und gegebenenfalls den artspezifischen Ansprüchen nicht mehr genügen (Albrechtet al. 2014). Die Wasserrahmenrichtlinie sieht für solche Fälle vor, dass Qualitätsziele so angepasst werden können, dass naturschutzrechtlich geschützte Umweltbestandteile nicht beeinträchtigt werden (Art. 4, Abs. 3 Wasserrahmenrichtlinie). Bei einer integrierten Planung mit frühzeitiger Prioritätensetzung und behörden- und abteilungsübergreifenden Absprachen können solche Zielkonflikte jedoch vermieden werden. Generell sollten Naturschutzaspekte stärker in die Umsetzung integriert und damit Synergien zwischen Wasserwirtschaft und Naturschutz besser genutzt werden (Albrechtet al. 2012). Wichtig sind hierfür raumkonkrete Planungen und Darstellungen von Daten, die Integration von Methodenbausteinen in der Bewirtschaftungsplanung und darüber hinaus Kommunikation und die Beteiligung relevanter Akteure. Hilfreich ist zudem, das Monitoring trotz unterschiedlicher Bewertungssysteme aufeinander abzustimmen (Rehklauet al. 2017).

Zusammenarbeit von Naturschutz und Wasserwirtschaft durch das „Blaue Band Deutschland“

Um die Renaturierung von Fließgewässern und Auen zu fördern, wurde das Bundesprogramm „Blaues Band Deutschland“ durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und das damalige Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) entwickelt und 2017 vom Bundeskabinett beschlossen. Die Zusammenarbeit von Naturschutz und Wasserwirtschaft wird am Beispiel dieses Programms anschaulich. Die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt (BMU 2007) formulierte bereits 2007, dass bis zum Jahr 2020 Fließgewässer und Auen wieder als „Lebensadern unserer Landschaft“ eine Einheit bilden sollen (ebenda, Seite 35). Auch das Hochwasserschutzprogramm (LAWA 2014) legte als Ziel fest, den Flüssen durch Deichrückverlegungen und die Wiedergewinnung natürlicher Rückhalteflächen wieder mehr Raum zu geben. Aufgrund des allgemein schlechten Auenzustands wurde im Auenzustandsbericht das Erfordernis abgeleitet, die natürliche Dynamik der Auen zu sichern beziehungsweise zu entwickeln (BMU & BfN 2009).

Das „Blaue Band Deutschland“ soll in wesentlichen Teilen bis 2050 umgesetzt sein. Prädestiniert durch die linienhafte Ausdehnung von Flüssen und Auen soll es, in Anlehnung an das „Grüne Band“, in einen Biotopverbund von nationaler Bedeutung münden (BMVI & BMUB 2017). Dafür sollen Bundeswasserstraßen ökologisch entwickelt werden – einerseits aufgrund der rechtlichen Zuständigkeit des Bundes und andererseits, da insbesondere das sogenannte Nebennetz der Binnenschifffahrtswege (Netzkategorien D, E und F) seine Bedeutung für den Güterverkehr an vielen Stellen verloren hat und nur noch geringe bis keine verkehrliche Nutzung aufweist (Anlauf2017). Das Nebennetz verfügt häufig über naturnähere Strukturen als das Kernnetz und eignet sich besonders für die Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen und den Rückbau nicht mehr benötigter Infrastrukturen. Allerdings sollen auch an geeigneten Stellen im Kernnetz Renaturierungsprojekte umgesetzt werden, sofern diese den Güterverkehr nicht einschränken. Diese sind eher punktuell in Form von „ökologischen Trittsteinen“ konzipiert und können beispielsweise die Wiederanbindung von Altarmen und Flutrinnen oder die Abflachung der Ufer beinhalten (Borgeset al. 2016).

Im Jahr 2019 wurde ein spezielles Förderprogramm Auen durch das BMU eingerichtet. Dies ist notwendig, da sich – anders als bei den Gewässern und Ufern der Bundeswasserstraßen – ein Großteil der Auen nicht im Bundeseigentum befindet. So können gezielt Projekte Dritter (zum Beispiel Naturschutz- und Umweltverbände, Landkreise und Kommunen) finanziert werden.

Wasserrahmenrichtlinie und Hochwasserschutz

Auch Maßnahmen des Hochwasserschutzes stehen in engem Bezug zur Wasserrahmenrichtlinie (SRU 2008, Tz. 585), wenn- gleich der Hochwasserschutz selbst nicht als zentrales Ziel der Richtlinie genannt wird. Vielmehr wird dieser europäisch durch die Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie 2007/60/EG geregelt. Generell kann ein guter Zustand von Gewässern und Auen dazu beitragen, die Auswirkungen von Hochwasser abzupuffern.

Das Nationale Hochwasserschutzprogramm (LAWA 2014) führt auf bundesweiter Ebene vordringliche, überregional wirksame Maßnahmen in den drei Kategorien Deichrückverlegung/Wiedergewinnung natürlicher Rückhalteräume, gesteuerte Hochwasserrückhaltung und Beseitigung von Schwachstellen auf. Insbesondere in der ersten Kategorie besteht ein hohes Synergiepotenzial mit dem Natur- und dem Gewässerschutz. Ein integriertes Management von Flussgebietseinheiten kann diese Synergien fördern. Eine Koordination beider Richtlinien innerhalb der Bearbeitungsräume ist bereits in Art. 9 der Hochwassermanagement-Richtlinie gefordert. Hierzu bietet sich die prozessuale und inhaltliche Abstimmung der Bewirtschaftungspläne der Wasserrahmenrichtlinie und der Managementpläne der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie an, da diese im gleichen Zyklus erstellt, beziehungsweise überprüft und aktualisiert werden müssen. So hat beispielsweise Nordrhein-Westfalen Vorgaben und Strukturen für die Koordination auf der inhaltlichen und der prozessualen Ebene festgelegt (Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen 2015).

Zielkonflikte mit anderen Maßnahmen, insbesondere solchen des technischen Hochwasserschutzes, müssen frühzeitig erkannt und so weit wie möglich minimiert werden.

5 Die Umsetzung hydromorpho- logischer Maßnahmen bleibt hinter den Erfordernissen zurück

Mit nur 8 % der Fließgewässer-Wasserkörper in einem guten ökologischen Zustand oder Potenzial im Jahr 2015 wurden die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie weit verfehlt. Bereits im ersten Bewirtschaftungszyklus wurden von den Bundesländern für den Großteil der Gewässer (82 %) Ausnahmen beziehungsweise eine Verlängerung der Frist für die Zielerreichung beantragt. Die hierfür genannten Gründe waren eine mangelnde technische Durchführbarkeit (62 %), natürliche Gegebenheiten, die einer rechtzeitigen Verbesserung, beispielsweise der schnellen Wiederbesiedelung von Habitaten, entgegenstehen (31 %) und unverhältnismäßig hohe Kosten (7 %) (BMUB & UBA 2014, 2016).

Generell kam oder kommt es sowohl im ersten als auch im zweiten Bewirtschaftungszyklus zu erheblichen Verzögerungen bei der Maßnahmenumsetzung (LAWA 2019b). So gilt es als unwahrscheinlich, dass die Ziele bis zum Ablauf der verlängerten Frist – dem Ende des dritten Bewirtschaftungszyklus im Jahr 2027 – erreicht werden.

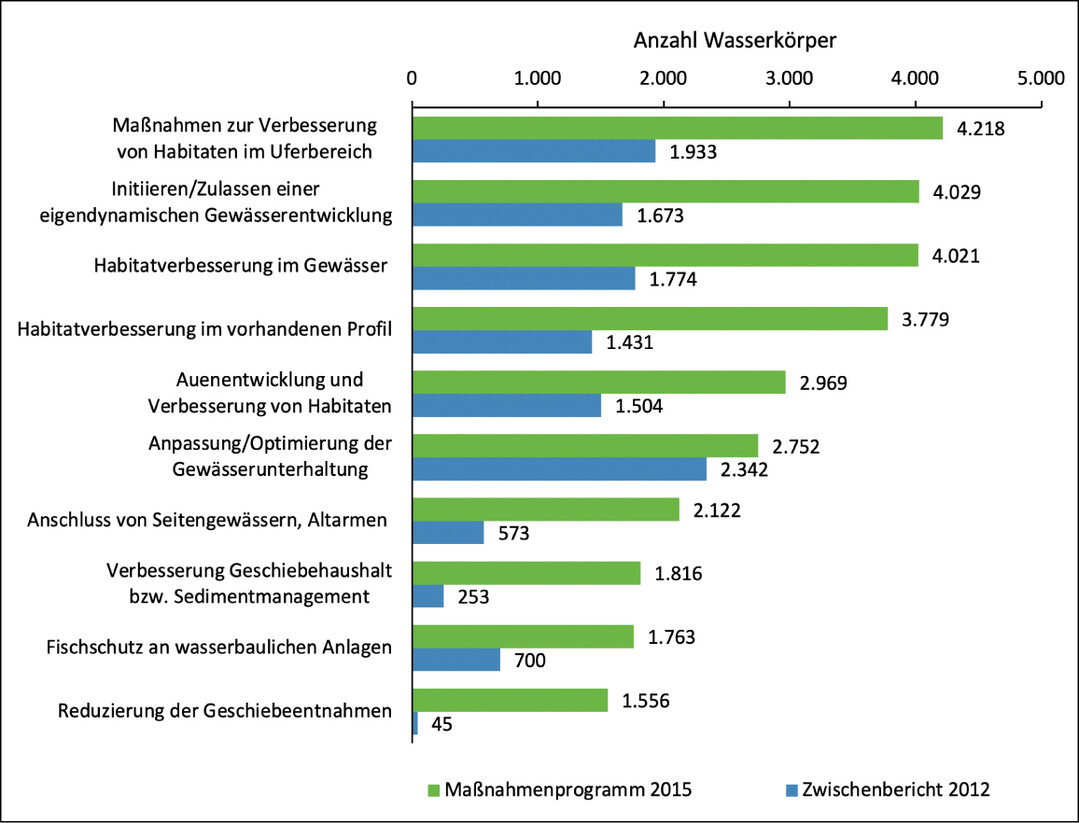

Trotz des großen ökologischen Handlungsbedarfs findet momentan keine wirkliche Priorisierung von Maßnahmen durch die Länder statt. Abb. 2 zeigt, welche Maßnahmentypen im ersten (2009 bis 2015) und zweiten (2015 bis 2020) Bewirtschaftungszyklus zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland geplant wurden.

Nach jahrzehnte- bis jahrhundertelangen hydromorphologischen Veränderungen von Oberflächengewässern zeigen Maßnahmen zur Verbesserung des ökologischen Zustands meist erst zeitverzögert Wirkung (BMUB & UBA 2016). Die Einstufung der Gewässer nach Wasserrahmenrichtlinie erfolgt nach dem „One-out-all-out-Prinzip“. Das bedeutet, dass bereits durch die Nichterfüllung eines von mehreren Kriterien das Gewässer insgesamt den guten Zustand verfehlt. Mit dieser Darstellung werden zwar alle Belastungen abgebildet, Teilerfolge aber weniger sichtbar. So erreichten Anfang 2016 nur 6,7 % der Wasserkörper von Flüssen in Deutschland insgesamt einen guten oder sehr guten ökologischen Zustand, einzelne Qualitätskomponenten wiesen jedoch einen deutlich besseren Wert auf. Beispielsweise war der Zustand mit Blick auf die Qualitätskomponente „wirbellose Tiere“ bei 24 % der Wasserkörper gut oder sehr gut (BMUB & UBA 2016).

Hemmnisse bei der Umsetzung

Als wesentliche Hemmnisse bei der Umsetzung hydromorphologischer Maßnahmen werden insbesondere unzureichende finanzielle und personelle Ressourcen, fehlende Akzeptanz für Maßnahmen und Probleme bei der Bereitstellung benötigter Flächen genannt (LAWA 2018). Sie wurden als Gründe für Verzögerungen im ersten Bewirtschaftungszyklus angegeben, und stehen der Zielerreichung der Wasserrahmenrichtlinie bis 2027 weiterhin entgegen.

Maßnahmen zur Gewässerrenaturierung sind mit signifikanten Kosten verbunden. Fehlen die Finanzmittel, scheitert die Umsetzung. Somit stellt sich die Frage, welche Mittel für die ökologische Gewässerentwicklung genutzt werden können. Prinzipiell kommen Ländermittel, Einnahmen aus Beiträgen, Gebühren und Abgaben sowie Mittel des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) in Betracht (BMUB & UBA 2016,Reese2018, TMLNU 2007). Ein hoher Eigenanteil, die Sorge vor Rückforderungen und hoher bürokratischer Aufwand schrecken häufig von der Beantragung von EU-Mitteln ab (Reese2018). Darüber hinaus werden bestehende Finanzierungsmöglichkeiten (wie zum Beispiel Wasserentnahmeentgelte) bislang auch nicht vollumfänglich genutzt (Römer2019, VKU 2018).

Der vorherrschende Personalmangel ist eine ebenso große Herausforderung, die unter anderem aus dem Abbau der Umweltverwaltungen in der Vergangenheit resultiert (SRU 2007). Hierunter leidet auch der Wissenstransfer zwischen Behörden und Maßnahmenträger (Bogumilet al. 2016). Vom mangelnden Fachpersonal sind insbesondere auch kleinere Verbände und Kommunen betroffen. Generell ist allerdings anzumerken, dass sich die Situation in den Bundesländern sehr unterschiedlich darstellt.

Die unzureichende Flächenverfügbarkeit stellt vor dem Hintergrund des großen Flächenbedarfs für eine ökologische Gewässerentwicklung ebenfalls ein zentrales Problem dar (Völker&Rehse2019). Um die erforderlichen Flächen verfügbar zu machen, bestehen verschiedene Optionen. Ordnungsrechtliche Möglichkeiten, wie Flurbereinigungsverfahren, kommen in vielen Bundesländern nur zögerlich zum Einsatz. Privatrechtliche Maßnahmen, die auf Kooperation und Freiwilligkeit basieren, erweisen sich als wenig effektiv oder reichen nicht aus, um alle benötigten Flächen zu erwerben (Reese2018).

Die Akzeptanz von Maßnahmen der ökologischen Gewässerentwicklung wird dadurch erschwert, dass im Bereich von Gewässern eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure mit häufig ebenfalls unterschiedlichen, teils konträren, Interessen und Nutzungsansprüchen aufeinandertrifft (Fröret al. 2016). Eine über die rechtlich vorgeschriebene Information und Anhörung der Öffentlichkeit hinausgehende Einbindung findet häufig nicht statt (Völkeret al. 2018).

Ein generelles Problem bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Deutschland ist, dass sehr stark auf das Freiwilligkeits- und Kooperationsprinzip gesetzt wird. Maßnahmenträger werden in der Regel nicht zur Umsetzung verpflichtet. Planungsvorhaben werden daher von Gewässernutzenden durchaus als veränder- und abwendbar wahrgenommen (Fehres2015).

6 Empfehlungen

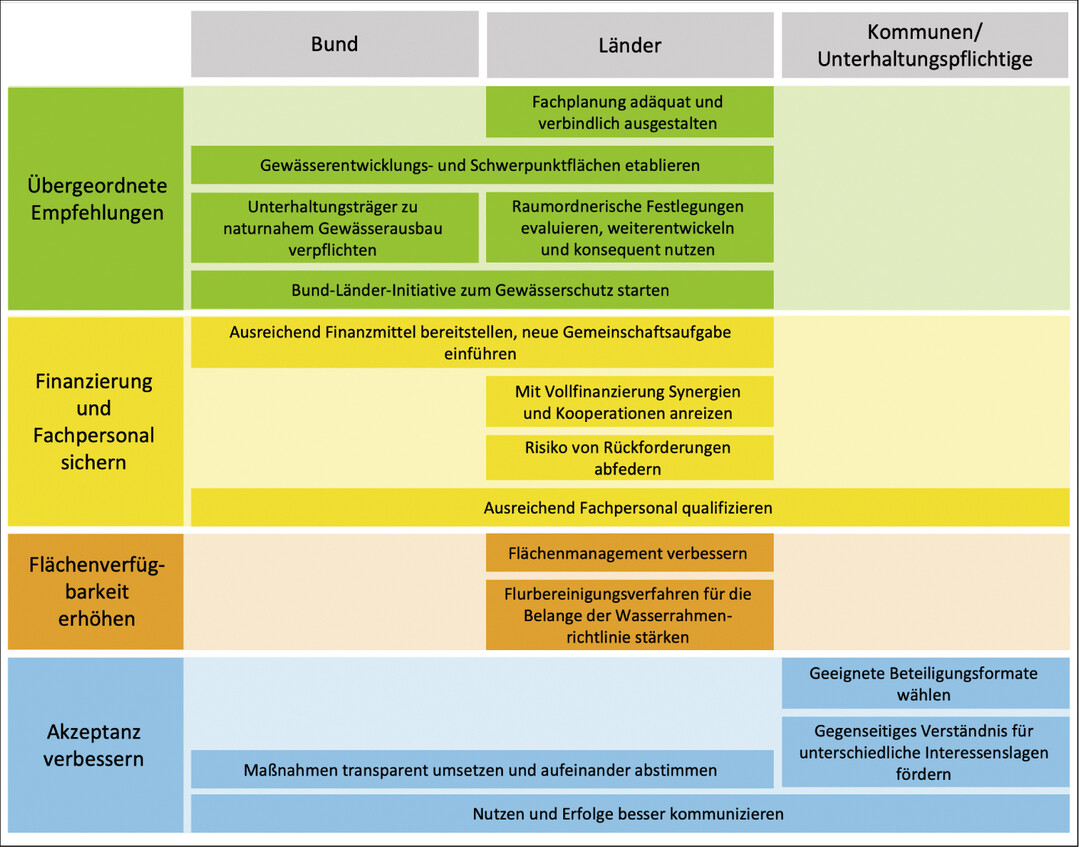

In seinem Umweltgutachten 2020 gibt der SRU dem Bund und insbesondere den Ländern Empfehlungen für eine ambitionierte und effektive Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (Abb. 3). Die Empfehlungen setzen an den maßgeblichen Hemmnissen bei der Realisierung hydromorphologischer Maßnahmen an und somit insbesondere an den unzureichenden finanziellen und personellen Ressourcen, fehlenden Flächen und einer geringen Akzeptanz der verschiedenen Akteure. Die Empfehlungen werden im Folgenden kurz dargestellt, für ausführliche Informationen sei auf das Kapitel „Wasserrahmenrichtlinie für die ökologische Gewässerentwicklung nutzen“ im Umweltgutachten verwiesen (SRU 2020).

Fachplanung adäquat und verbindlich ausgestalten

Für eine effektive Umsetzung bedarf es neben einem übergeordneten Gewässerentwicklungskonzept oder einem Gewässerrahmenplan einer detaillierten Gewässerentwicklungsplanung, die auch die Auen einschließt. Diese sollte einen ausreichend großen Maßstab aufweisen (mindestens 1:7.500) und die notwendigen Maßnahmen beinhalten. So können der genaue Flächenbedarf für Maßnahmen zur Verbesserung der Hydromorphologie benannt und Lösungen zur Flächensicherung gefunden werden. Die Gewässerentwicklungsplanung sollte rechtsverbindlichen Charakter erlangen und in einem zweistufigen System erfolgen: eine übergeordnete, behördenverbindliche Planung, die Priorisierungen vornimmt, ergänzt durch eine außenverbindliche, grundstücksscharfe Konkretisierung auf Gemeindeebene (Reese2018).

Verbesserung der Flächenverfügbarkeit: Gewässerentwicklungs- und Schwerpunktflächen etablieren

Der zur Renaturierung von Fließgewässern erforderliche Raum, sogenannte Gewässerentwicklungsflächen oder -korridore, sollte nach einheitlichem Verfahren für die berichtspflichtigen Gewässer der Wasserrahmenrichtlinie flächendeckend durch die Bundesländer bestimmt werden. Um dies zu gewährleisten, sollten Gewässerentwicklungsflächen im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) verankert werden. Innerhalb dieser Flächenkulisse sollten die Bundesländer Schwerpunktflächen für eine naturnahe Gewässerentwicklung ausweisen können, die für die Umsetzung der Maßnahmenprogramme erforderlich sind. In diesen Bereichen sollten die Bundesländer weitergehende, gegebenenfalls entschädigungs- und ausgleichspflichtige Bestimmungen (zum Beispiel Unzulässigkeit von Uferbefestigungen, Zulassen von Uferabbrüchen, Bewirtschaftungseinschränkungen oder -verbote etc.) treffen dürfen, sofern dies für die Zielerreichung der Wasserrahmenrichtlinie nötig ist (vgl. auchReese2018). Es ist davon auszugehen, dass die erforderlichen Flächen für die Gewässerentwicklung deutlich größer sind als die, die nach § 38 WHG als Gewässerrandstreifen festgesetzt werden können. In den entsprechenden Uferabschnitten übernähmen sie somit auch deren Funktion.

Bei Entwicklungsflächen handelt es sich um multifunktionale Räume mit einer hohen Vielfalt und Dichte verschiedener Ökosystemleistungen. Sie besitzen somit ein großes Potenzial, Synergien mit dem Natur- und Artenschutz, der Biotopvernetzung, der Wasserspeicherung in der Fläche und dem Hochwasserschutz zu bewirken. So können weitere Förderinstrumente räumlich gezielt auf Gewässerentwicklungsflächen ausgerichtet werden, beispielsweise indem Maßnahmen zur eigendynamischen Entwicklung und großflächigen Biotopvernetzung durch den Wildnisfonds abgedeckt werden (BMU 2019). Große Gewässerentwicklungsflächen können gegebenenfalls auch im Zuge des Hochwasserschutzes gesichert werden und als räumliche Kulisse für gewässerschutzkonforme Regelungen bei der Verpachtung öffentlicher Flächen dienen.

Raumordnerische Festlegungen evaluieren, weiterentwickeln und nutzen

Die Bundesländer treffen bereits Festlegungen in ihren raumordnerischen Planungen (zumeist in Regionalplänen), die eine ökologische Gewässer- und Auenentwicklung befördern. Der Anlass hierfür ist überwiegend in der Risiko- und Daseinsvorsorge begründet (vorbeugender Hochwasserschutz, Grundwasservorkommen, Klimaanpassung). Festlegungen, die auf die Multifunktionalität oder die ökologische Funktionsfähigkeit der Gewässer ausgerichtet sind, sind bislang nur selten in Regionalplänen zu finden (Schmitt2018, Seite 143 ff.,Spannowsky2016, Seite 28 ff.). Die Bundesländer sollten die Wirkungen raumordnerischer Festlegungen auf die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie evaluieren, gegebenenfalls weiterentwickeln und konsequent nutzen, so wie dies beispielsweise bereits in den Bereichen Klimawandel und Hochwasserschutz der Fall ist (Ahlhelmet al. 2016, BBSR 2017, BMVI 2017). Hierzu könnte nach Bestimmungen der Gewässerentwicklungsflächen auch deren Sicherung als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete der naturnahen Gewässerentwicklung zählen. Dies würde sich dann auf genehmigungspflichtige Vorhaben auswirken.

Bei den Zuständigkeiten für den Gewässerausbau bestehen bundeslandspezifische Unterschiede, sodass es unter Umständen im naturnahen Gewässerausbau zu Zuständigkeitslücken kommen kann. Daher empfiehlt der SRU dem Bund, im Wasserhaushaltsrecht die Unterhaltungsträger grundsätzlich entsprechend ihrer Unterhaltungslast auch zu Maßnahmen des naturnahen Gewässerausbaus im Rahmen der Bewirtschaftungsziele beziehungsweise der Maßnahmenprogramme zu verpflichten.

Ausbildung und Personal: Bund-Länder-Initiative zum Gewässerschutz starten

Damit der Gewässerschutz mehr Aufmerksamkeit und Durchsetzungskraft erlangt, sollten Maßnahmen, die für die Erreichung eines guten ökologischen Zustands notwendig sind, durch eine langfristig ausgelegte, konzertierte Bund-Länder-Initiative zum Gewässerschutz unterstützt werden. Mit ihr sollten die Vorteile und synergetischen Effekte für Hochwasserschutz, Stadtentwicklung, Naturschutz, Badewasser- und Trinkwasserqualität zielgruppendifferenziert vermittelt werden. Kommunen, Verbände, Anwohnerinnen und Anwohner sowie Bildungseinrichtungen könnten so für die Bedeutung des Gewässerschutzes sensibilisiert werden. Indem das Verständnis für die Notwendigkeit ökologisch intakter Gewässer in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen gefördert wird, können zentrale Hemmnisse, wie der Mangel an Personal, gezielt adressiert werden: Das Bewusstsein für die zentralen Funktionen intakter Gewässer ist eine Voraussetzung für die Schaffung und langfristige Sicherung der dringend erforderlichen Stellen im Gewässerschutz. Ebenso kann hierdurch die Attraktivität von Hochschulausbildungen gesteigert werden, die Studierende in den Bereichen Taxonomie oder Wasserbau qualifizieren, in denen akuter Personalmangel besteht. Eine solche Initiative ließe sich strategisch an den „Nationalen Wasserdialog“ anknüpfen.

Finanzierung sichern

Für eine bessere Finanzierung ist der Bund gefordert, Gelder und qualifiziertes Personal für den wasserwirtschaftlichen Ausbau der Bundeswasserstraßen nach Wasserrahmenrichtlinie bereitzustellen. Erste Schritte wurden bereits unternommen, zum Beispiel im Rahmen des Bundesprogramms Blaues Band. Bestehende Förderinstrumente sollten an die Erfordernisse der Wasserrahmenrichtlinie angepasst werden. So sollte die Finanzierung des Erwerbs von Gewässerentwicklungsflächen vollumfänglich über die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) ermöglicht werden (LAWA 2018). Darüber hinaus empfiehlt der SRU Bund und Ländern mittelfristig die Einrichtung einer neuen Gemeinschaftsaufgabe „Natur-, Gewässer- und Hochwasserschutz“.

Des Weiteren sollten die Bundesländer die Finanzierung der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie verbessern. Dafür können auch Finanzierungsinstrumente verstärkt genutzt werden, die bislang nicht oder nur wenig einbezogen werden, wie Wasserentnahmeentgelte (Römer2019, VKU 2018). Die Abgabenausgestaltung sollte dabei bundesweit harmonisiert und das Aufkommen zweckgebunden für Belange des Gewässerschutzes eingesetzt werden (Gawelet al. 2011).

Auch sollte die Möglichkeit verstärkt wahrgenommen werden, nach § 13 ff. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) Ersatzgelder aus der Eingriffsregelung für die Gewässerrenaturierung und Auenentwicklung zu nutzen. So gibt es in Thüringen die Möglichkeit, den Eigenanteil zur Kofinanzierung von Förderprogrammen des Landes über diese Mittel zu finanzieren, was deren Wirksamkeit erhöht (TMLNU 2007). Mit einer solchen Herangehensweise können die bei einer EU-Finanzierung aufzubringenden Eigenanteile vermieden und systematisch Anreize für Kooperationen und Synergien mit anderen Umweltzielen gesetzt werden.

Trotz der Hürden, die eine EU-Finanzierung erschweren, sollte insbesondere der ELER genutzt werden, wenn sich Synergien mit dem Naturschutz ergeben. Hilfreich ist es daher, wenn kleine Kommunen oder Wasserverbände bei der Beantragung von Mitteln durch die Landesbehörden, entsprechende Agenturen oder andere Institutionen (zum Beispiel Gewässerschutzmanagerinnen und -manager) unterstützt werden. Zudem sollte bereits die Planung finanziert werden (UBA 2016).

Flächenverfügbarkeit erhöhen

Generell sollten die Bundesländer Flurbereinigungsverfahren als Instrument zur Umsetzung flächenbezogener Umweltziele stärker als bisher nutzen. Die Flächenbedarfe der ökologischen Gewässerentwicklung sollten dafür regelhaft in allen laufenden Flurbereinigungsverfahren mit Gewässerbezug berücksichtigt und mit hoher Priorität behandelt werden. Eine Voraussetzung hierfür ist die personelle Aufstockung der Flurbereinigungsverwaltung.

Bei Verfahren der Flurbereinigung sind Flächen in Landeseigentum erforderlich, die zum Tausch eingebracht werden. Dies setzt ein vorausschauendes und langfristig angelegtes Flächenmanagement im Rahmen einer entsprechenden Bodenvorratspolitik voraus. Die Bundesländer sollten die Bodenbevorratung landesrechtlich regeln, wie es bereits in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen erfolgt, und sie an eine qualifizierte Organisation übertragen, beispielsweise an eine gemeinnützige Land(siedlungs)gesellschaft. Diese sollte dazu ermächtigt werden, Flächenangebote im Bereich von Gewässern, die unter die Bestimmungen der Wasserrahmenrichtlinie fallen und als Gewässerentwicklungsfläche oder als Ersatz- und Austauschland dienen können, im öffentlichen Interesse wahrzunehmen (vergleiche Richtlinien zur Förderung der Bodenbevorratung für öffentliche, agrarstrukturelle und ökologische Zwecke in Hessen). Eine solche Agentur sollte dafür unter bestimmten Voraussetzungen auch das siedlungsrechtliche Vorkaufsrecht nach § 4 Reichssiedlungsgesetz (RSiedlG) nutzen dürfen.

Akzeptanz fördern

Gewässerrenaturierungen sind ein Themenfeld, bei dem unterschiedliche Interessen einer Vielzahl betroffener Akteure aufeinandertreffen, was nicht selten zu Kontroversen führt. Dies liegt meist an der Sorge, dass bisherige Nutzungen des Gewässers nicht uneingeschränkt fortgeführt werden können, Eigentum beschädigt wird oder der finanzielle Aufwand den Nutzen übersteigt (DVL 2010). Um Konflikte bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen zu vermeiden, ist es erforderlich, die Vorbehalte und Bedürfnisse der verschiedenen Zielgruppen aus breiter Öffentlichkeit, direkt Betroffenen und politischen Entscheidungsträgern zu kennen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und diese gezielt zu adressieren (Fröret al. 2016). Die hierfür notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen sind bereits bei der Maßnahmenplanung zu berücksichtigen.

Gleichzeitig wäre eine detaillierte, deutschlandweite Übersicht über bereits umgesetzte Maßnahmen sowie den Umsetzungsstand geplanter Maßnahmen hilfreich (VölkerundRehse2019). Hierzu sollte die LAWA eine Internetplattform einrichten, auf der diese Informationen gebündelt zugänglich gemacht werden.

7 Schlussfolgerungen

Nach Jahrhunderten menschlicher Einflussnahme lassen sich Gewässer nicht „im Handumdrehen“ wieder in einen guten Zustand bringen. Sowohl Maßnahmen zu planen und umzusetzen als auch naturnahe Ökosysteme wiederherzustellen, benötigt Zeit. Zudem waren die bisherigen Anstrengungen nicht ausreichend, um die ambitionierten Ziele der Wasserrahmenrichtlinie zu erreichen.

Der SRU hat eine Reihe von Vorschlägen vorgelegt, wie die bestehenden Umsetzungshürden abgebaut werden können. Insbesondere ist es erforderlich, die Gewässerentwicklungsplanung als Fachplanung adäquat und verbindlich auszugestalten, Personal und Finanzmittel bereitzustellen und mehr Flächen für die Gewässerrenaturierung verfügbar zu machen. Zudem muss die Akzeptanz der Maßnahmen gefördert werden. An erster Stelle ist aber entsprechender politischer Wille notwendig, dem Gewässerschutz den erforderlichen Stellenwert einzuräumen. Dafür müssen politische Entscheidungsträger auch der breiten Öffentlichkeit noch stärker kommunizieren, welche Bedeutung die Oberflächengewässer, speziell die Fließgewässer, haben. Nicht zuletzt sollten die Synergien der Wasserrahmenrichtlinie mit dem Natur- und Hochwasserschutz sowie der Klimaanpassung stärker als bislang genutzt werden. Gelingt es, Maßnahmen aus den unterschiedlichen Bereichen besser aufeinander abzustimmen, können die jeweiligen Richtlinien eine größere Tragweite entfalten und mehr Umweltziele erreicht werden. Auch wenn es wenig wahrscheinlich ist, dass die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie bis zum Jahr 2027 in Deutschland flächendeckend erreicht werden, sollte die Umsetzung der Richtlinie mit einem möglichst hohen Ambitionsniveau fortgesetzt werden.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter Webcode NuL2231 zur Verfügung

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.