Der Konflikt zwischen Klettersport und Uhuschutz in der Eifel

Abstracts

Störungen durch Natursportarten können erhebliche und zunächst unerkannte Schäden an Natur und Landschaft bewirken. Ein Beispiel sind die an den Buntsandsteinfelsen im Rurtal (Eifel, NRW) brütenden, vom Klettersport massiv beeinträchtigten Uhus. Nach einem Jahrzehnte währenden Konflikt zwischen Klettersport und Naturschutz gelang es, den überwiegenden Teil der Felsen ganzjährig unter Schutz zu stellen. Dadurch konnten die Kletterhaken dauerhaft entfernt und so auch illegales Beklettern weitgehend unterbunden werden.

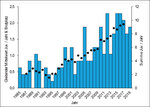

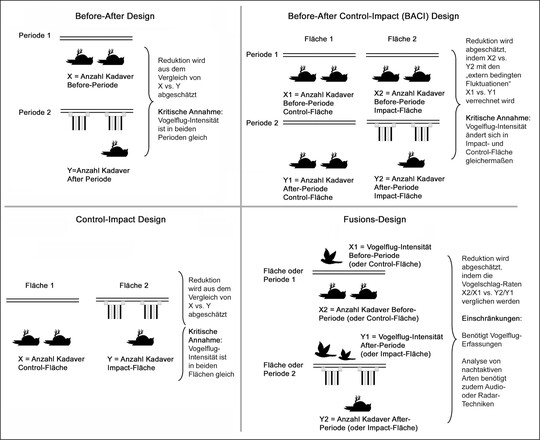

Um den Effekt der Maßnahmen zu überprüfen, verglichen wir für 1985–2019 die Reproduktionsraten von jeweils fünf Uhubrutplätzen im Rurtal und im für den Klettersport unattraktiven Ahrtal, das hinsichtlich wesentlicher, den Reproduktionserfolg des Uhus bestimmender Faktoren vergleichbar ist. Während für das Ahrtal keine langfristigen Veränderungen erkennbar sind, nahm die Reproduktionsrate im Rurtal seit Ende der 1990er-Jahre kontinuierlich zu, sie war nach der Entfernung der meisten Kletterhaken um den Faktor drei und damit signifikant höher als vor der Unterschutzstellung.

Erneut zeigt sich, dass Klettersport und Uhuschutz unvereinbar sind. Nur ein ganzjähriger Schutz, der es erlaubt, durch Entfernen der Kletterhaken auch illegales Klettern zu unterbinden, ist geeignet, die notwenige Beruhigung der Felsen zu erreichen. Vor dem Hintergrund der inzwischen gegebenen Alternativen für Kletterer ist es an der Zeit, in vielen Klettergebieten eine Neubewertung der Regelungen vorzunehmen, die konsequenterweise weitere Beschränkungen mit sich bringen müssen.

The conflict between climbing and eagle owl protection in the Eifel.

Have the efforts paid off?

Disturbance caused by outdoor activities can cause considerable and initially unrecognized damage to wildlife and the landscape. One example is Eurasian eagle owl breeding on the sandstone cliffs in the Rur valley (Eifel, NRW), which have been massively affected by rock climbing activities. After decades of conflict between rock climbing tourism and nature conservation, it was possible to protect the majority of the cliffs all year round. As a result, the climbing routes were permanently removed and illegal climbing was largely prevented.

To test the effect of the measures, we compared reproduction rates at five eagle owl breeding sites each in the Rur valley and in the Ahr valley (which is unattractive for rock climbing) for 1985 to 2019. The Ahr valley is comparable with respect to key factors determining eagle owl reproductive success. While no long-term changes are evident for the Ahr valley, the reproduction rate in the Rur valley increased continuously since the late 1990s. After the removal of most of the rock-climbing routes, reproduction was significantly higher (by a factor of three) than before protection was implemented.

Once again it has been shown that climbing and eagle owl protection are incompatible. Only year-round protection that also allows prevention of illegal climbing by removing climbing bolts is suitable for achieving the necessary calming of the cliffs. Given the alternatives that now exist for rock climbers, it is time to re-evaluate the regulations in many climbing areas, which must consequently entail further restrictions.

- Veröffentlicht am

Von Lutz Dalbeck, Stefan Brücher und Katja Kreth

Eingereicht am 09. 02. 2021, angenommen am 06. 03. 2021

1 Einleitung

Störungen durch Freizeitaktivitäten und Tourismus können erhebliche Schäden in Natur und Landschaft bewirken. Während die Zerstörungen durch Skilifte in den Alpen oder durch Hotelburgen an den Küsten augenscheinlich sind, bleiben die Effekte auf gegenüber menschlichen Störungen empfindliche Arten meist unerkannt, sind deswegen jedoch nicht minder schwerwiegend. Betroffen sind insbesondere Arten, die auf seltene, für Outdoor-Aktivitäten attraktive Lebensräume angewiesen sind (Andereck 1995).

Aufgrund ihrer Seltenheit und Einzigartigkeit sowie ihrer spezialisierten Lebensgemeinschaften sind Felsen im Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG der Europäischen Union (FFH-Richtlinie) als besonders geschützte Lebensräume von gemeinschaftlicher Bedeutung aufgeführt (FFH-Codes 1230, 8210, 8220). Bundesweit sind daher viele Felsen konsequenterweise Natura-2000-Gebiete und entsprechend als Naturschutzgebiete ausgewiesen (BfN 2021). Gleichzeitig sind Felsen für Freizeitaktivitäten hochattraktiv und so einem überdurchschnittlichen Besucherdruck ausgesetzt. Hier wirken sich aber anthropogene Störungen besonders negativ aus, da steile, unzugängliche Felspartien gerade wegen ihres vermeintlichen Schutzes, den sie vor menschlichen Störungen bieten, für störungsempfindliche Arten als Brut- und Ruhestätten sowie als Winterquartiere von wesentlicher Bedeutung sind.

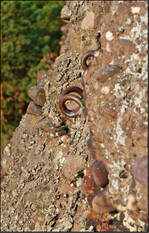

Klettersport erweist sich aus diesem Grund als besonders negativ (Siehoff 1997). Denn Klettersport bewirkt neben direkten Zerstörungen, beispielsweise empfindlicher Felsvegetation, eine so starke Beeinträchtigung störungsempfindlicher Arten, dass er mit dem Schutz der Felsen und seiner sensiblen Artengemeinschaften unvereinbar ist. Ein Beispiel für die nachhaltig negative Wirkung des Felskletterns ist das Mittlere Rurtal in der Nordeifel, Nordrhein-Westfalen, das unter anderem den Uhu schwer betrifft. Die Buntsandsteinfelsen (Abb. 1) eignen sich wegen ihrer Beschaffenheit sehr gut für den Klettersport und ziehen zahlreiche Sporttouristen an. Hier hat das Klettern schon in den 1950er-Jahren den letzten verbliebenen Uhus des Rheinischen Schiefergebirges zugesetzt und zu deren Aussterben beigetragen (Niethammer & Kramer 1964). Mit dem Aufkommen des Sportkletterns nahm die Zahl der Kletterer kontinuierlich zu und hat sich im Laufe der 1980er-Jahre etwa verzehnfacht; die Zahl der Kletterrouten erhöhte sich von circa 300 Ende der 1960er- auf etwa 1.100 Ende der 1990er-Jahre (Siehoff 1997). Für das Jahr 1992 schätzte die Bezirksregierung Köln die Zahl der Kletterer auf rund 20.000 pro Jahr (Siehoff 1997). Dementsprechend litten auch die nach Wiederansiedlung erneut im Rurtal brütenden Uhus unter dem Sportklettern. Ihr Reproduktionserfolg blieb weit hinter den Durchschnittswerten in der Eifel zurück (Dalbeck & Breuer 2001).

Diese für den zu dieser Zeit vom Aussterben bedrohten Uhu unhaltbaren Zustände und die negativen Effekte auf weitere gefährdete Arten und Lebensräume führten dazu, dass 1993 die Buntsandsteinfelsen des Mittleren Rurtals durch die Bezirksregierung Köln einstweilig sichergestellt wurden.

Daraufhin entbrannte ein wohl beispielloser Konflikt zwischen Klettersport und Naturschutz, der nach Jahrzehnten zähen Ringens zu einem Kompromiss führte: Der überwiegende Teil der Buntsandsteinfelsen ist ganzjährig für das Klettern gesperrt, einige Felspartien dürfen jedoch weiterhin beklettert werden. Nahezu die gesamte Felskulisse ist FFH- und Vogelschutzgebiet und seit 1999 als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Schutzziele des FFH-Gebiets sind unter anderem der Erhalt der typischen Felsheide- und Felsvegetation sowie die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der Vorkommen charakteristischer Reptilien- und Fledermausarten, für die die Felsen bedeutende Jahreslebensräume und (Winter-)Quartiere darstellen. Schutzziele des Vogelschutzgebiets sind unter anderem die felsbrütenden Arten Wanderfalke und Uhu, für die störungsfreie Felsen zu erhalten und Störungen an den Brutplätzen zu vermeiden sind, etwa durch Lenkung der Freizeitnutzung wie Klettersport (LANUV 2021). Das Monitoring verschiedener Brutvogelarten, der Reptilienvorkommen und der Vegetation sowie die Erstellung von Maßnahmenkonzepten für die Felsen und deren Umsetzung obliegt der Biologischen Station im Kreis Düren, unterstützt durch die Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen (EGE).

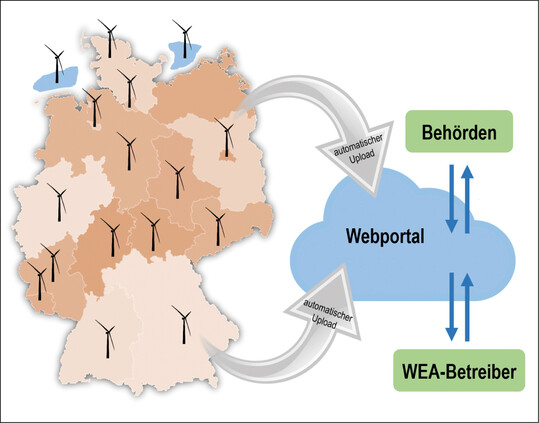

Da Kletterregelungen und Schutzgebietsausweisungen allein zunächst wenig bewirken (Abb. 2), begannen schon mit der einstweiligen Sicherstellung Maßnahmen, die das Ziel hatten, illegales Klettern und Betreten der gesperrten Felsen zu verhindern. Erst die ganzjährige Sperrung ermöglicht es, nach und nach die für das Klettern notwenige Wege-Infrastruktur und die Kletterrouten zu entfernen.

In einer ersten Analyse belegten Dalbeck & Breuer (2001) den schlechten Erhaltungszustand des Uhuvorkommens im Mittleren Rurtal Ende der 1990er-Jahre. Inzwischen sind rund 20 Jahre vergangen, in denen zahlreiche Maßnahmen umgesetzt werden konnten, um die Bedingungen für die Uhus (und andere Arten) zu verbessern. An dieser Stelle möchten wir erneut einen Blick auf das Fortpflanzungsgeschehen der Uhus im Rurtal werfen und prüfen, ob sich der umfangreiche Aufwand, den Klettersport und andere touristische Nutzungen an den Buntsandsteinfelsen zu verringern, aus Sicht des Uhuschutzes gelohnt hat. Wie schon 2001 soll das Mittlere Ahrtal als Referenz dienen.

2 Methoden

2.1 Untersuchungsgebiete

Das Ahrtal (Rheinland-Pfalz) dient als Referenz für die Änderungen des Reproduktionserfolges im circa 35 km entfernten Rurtal, da beide Täler hinsichtlich der für die Besiedlung und den Reproduktionserfolg der Uhus in der Eifel relevanten Parameter vergleichbar sind (Dalbeck & Heg 2006). Dies betrifft insbesondere die Höhe ü. NN, die Jahrestemperatur als wesentlichen Klimafaktor, das Angebot großer, bis zum Oberhang reichender Felsen und das jeweils von einer halboffenen, am Mittelgebirgsrand gelegenen Landschaft geprägte Umfeld beider Täler. Aus Sicht des Uhus bedeutende Unterschiede ergeben sich insbesondere hinsichtlich des Gesteins, da Buntsandsteinfelsen des Rurtals einerseits für Uhus potenziell günstigere Brutplätze aufweisen als die Schieferfelsen des Ahrtals (Dalbeck & Heg 2006, Abb. 3), die Schieferfelsen des Ahrtals aber für das Sportklettern ungeeignet sind. In der Summe – und ohne den Einfluss des Klettertourismus – ist für beide Täler ein ähnlicher, für das Rurtal eher etwas höherer und bezogen auf die Eifel für beide Täler ein überdurchschnittlicher Reproduktionserfolg zu erwarten (Dalbeck & Heg 2006).

2.2 Datenbasis

Die Daten des Uhumonitorings der Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen dienen der Analyse des Reproduktionserfolgs der Uhus. In diesem Monitoring werden seit 1978 in der gesamten Eifel möglichst alle Brutplätze systematisch erfasst und alle zugänglichen Jungen im Alter von gut vier Wochen beringt (Dalbeck 2003). Für die vorliegende Auswertung nutzen wir für Ahr- und Rurtal die Daten ab 1985, da in diesem Jahr sowohl im Ahrtal als auch im Rurtal erstmals fünf Standorte von Uhus besiedelt waren. Für diese jeweils fünf Brutplätze werteten wir die Daten zum Bruterfolg bis einschließlich 2019 aus, sodass eine ununterbrochene Datenreihe von 35 Jahren zur Verfügung steht. An beiden Flüssen haben sich sowohl in den Haupttälern als auch in angrenzenden Abschnitten einmündender Nebentäler inzwischen an weiteren Felsen Uhus etabliert (Ahrtal: fünf, Rurtal drei weitere bekannte Standorte). Diese bleiben hier unberücksichtigt, da sie teilweise in anderen Gesteinen brüten (etwa in Schieferfelsen im Rurtal) und die Daten zu Erstbesiedlung und Reproduktionserfolg teilweise lückenhaft sind.

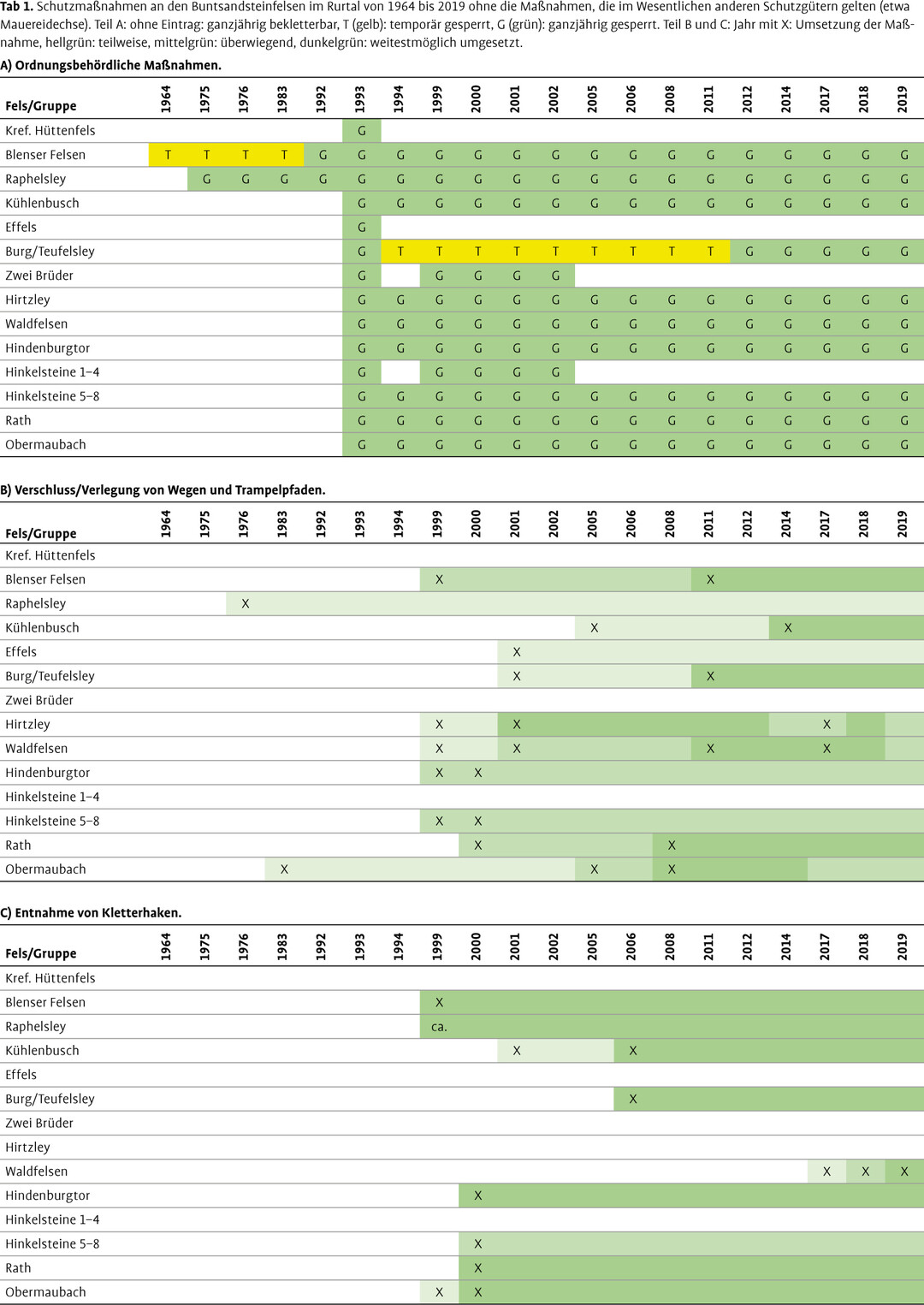

2.3 Datenanalyse

Um zu prüfen, ob sich der Reproduktionserfolg der Uhus vor dem Kletterverbot und nach Entfernen der Kletterhaken unterscheidet, nutzten wir einen nicht-parametrischen Test (Mann-Whitney U-Test), da die Reproduktionszahlen nicht normalverteilt sind (Rur: Kolgomorov-Smirnov-Test: z = 0,323; df = 175; P < 0,001; Ahr: Kolgomorov-Smirnov-Test: z = 0,313; df = 175; P < 0,001). Wir testeten den Reproduktionserfolg an den jeweils fünf Standorten für zwei Zeiträume: Der erste Zeitraum liegt zwischen dem Jahr 1985, zu dem alle Brutplätze erstmals besiedelt waren, und 1992, dem Jahr vor Beginn des ordnungsbehördlichen Schutzes der Buntsandsteinfelsen im Rurtal durch die einstweilige Sicherstellung. Dies ist die Zeit, in der im Rurtal an allen Felsen uneingeschränkt geklettert wurde (Tab. 1A). Seit 2006 ist an den meisten ganzjährig gesperrten Felsen, darunter für den Uhu maßgebliche Felspartien, auch das illegale Klettern kaum noch möglich, da die Kletterhaken weitgehend entfernt sind, wenngleich wir an einem Teil der Felsen die Kletterhaken erst später entfernen konnten (Tab. 1C). Der Reproduktionserfolg der Jahre 2006–2019 repräsentiert damit den Zeitraum, in dem das Klettern als Störfaktor an den betrachteten Uhubrutplätzen im Rurtal weitgehend entfiel. In Abb. 8 und 9 ist neben den absoluten Jungenzahlen auch ein gleitender Mittelwert für den mittleren Bruterfolg der jeweils fünf Brutstandorte dargestellt, um den langfristigen, von den charakteristischen, kurzfristigen, Schwankungen des Reproduktionserfolgs unabhängigen Trend besser sichtbar zu machen. Dazu wird für ein Jahr und die beiden jeweils vorhergehenden und nachfolgenden Jahre der mittlere Bruterfolg berechnet.

3 Ergebnisse

3.1 Maßnahmen zur Beruhigung der Felsen im Mittleren Rurtal

Nach ersten, jedoch folgenlosen Schutzgebietsausweisungen einzelner Felsen in den Jahren 1935/1938 sowie 1949/1953 an einer Felsgruppe (Blenser Felsen/Vogelfreistätte) begann mit der Verordnung zur einstweiligen Sicherstellung 1993 im Jahr 1994 der ernsthafte Schutz der Buntsandsteinfelsen des Rurtals vor der überbordenden Freizeitnutzung (Tab. 1A) – 32 Jahre nachdem der letzte Uhu im Rurtal gebrütet hatte und 18 Jahre nach der ersten Brut wiederangesiedelter Tiere.

Mit der Ausweisung als Schutzgebiet gelang es, erste Maßnahmen umzusetzen, um die empfindlichen Lebensräume der Felsen zu schützen und eine Beruhigung vor menschlichen Störungen zu erreichen. Aus Sicht des Uhuschutzes ist hier insbesondere die Sperrung der Felsen für den Klettersport von Bedeutung. An den ganzjährig gesperrten Felsen war es nun möglich, Kletterhaken zu entfernen und so auch illegales Klettern weitgehend zu unterbinden. Zuwegungen zu den Felsen konnten zurückgebaut und Trampelpfade mit Bäumen zugelegt werden. Im Laufe der Jahre konnten nach und nach an allen aktuell vom Uhu zur Brut genutzten Felsen entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden (Tab. 1B und 1C).

3.2 Entwicklung der Reproduktionsraten in Rur- und Ahrtal

Im Rurtal war der Reproduktionserfolg der fünf betrachteten Uhupaare in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre sehr gering und erreichte Anfang bis Mitte der 1990er-Jahre einen Tiefpunkt (Abb. 9; Tab. 2). Seit Anfang der 1990er-Jahre stieg der Reproduktionserfolg kontinuierlich an und erreichte ab 2011 mehrmals Werte > 2,0 Junge je besiedeltem Habitat. Der Reproduktionserfolg der Uhus ist nach Sperrung der Felsen und Entnahme der meisten Kletterhaken ab 2006 bis 2019 signifikant (um den Faktor drei) höher als vor der einstweiligen Sicherstellung 1993 (Tab. 2; Mann-Whitney-U-Test U = 739,500; p < 0,001; n = 110). Insgesamt erreichten an den fünf Uhu-Brutstandorten im Rurtal in den betrachteten 35 Jahren 176 Junge das beringungsfähige Alter von vier Wochen (Tab. 2), das entspricht 1,01 Jungen pro Brutplatz.

Im Ahrtal erreichten die fünf Uhupaare Mitte der 1980er- bis Ende der 1990er-Jahre hohe Reproduktionsraten, der Median für den Zeitraum 1985–1992 beträgt 2,0 Junge je besiedeltem Habitat, gefolgt von einem Einbruch bis Mitte der 2000er-Jahre. Ab Ende der 2000er-Jahre stieg der Reproduktionserfolg wieder an, im Zeitraum 2006–2019 erreichte er wieder höhere Werte (Abb. 1; Tab. 2). Zwischen den beiden Gruppen 1985–1993 und 2006–2019 ergibt sich für das Ahrtal kein signifikanter Trend des Reproduktionserfolges (Mann-Whitney-U-Test U = 1157,000; p = 0,108, n = 110). Hier erreichten an den fünf Uhubrutplätzen insgesamt 187 Junge das beringungsfähige Alter (1,07 Jungen je Brutplatz) und damit etwas mehr als im gleichen Zeitraum im Rurtal (Tab. 2).

4 Diskussion

Generell ist davon auszugehen, dass der Reproduktionserfolg und andere populationsrelevante Parameter einer Tierart im Laufe der Zeit natürlichen Schwankungen und Trends unterliegen. Diese können jedoch besonders bei langlebigen Arten mit vergleichsweise geringen Reproduktionsraten wie dem Uhu (Radler 1991) nur über Langzeituntersuchungen aufgedeckt werden. Eine solche ist das seit mehr als 40 Jahren laufende Uhu-Monitoring in der Eifel.

4.1 Rur- und Ahrtal im Vergleich

In einer umfangreichen Analyse ermittelten Dalbeck & Heg (2006) den potenziellen Bruterfolg aller besiedelten und potenziellen (Fels-)Brutplätze des Uhus in der Eifel auf Basis der jeweiligen klimatischen Gegebenheiten, der Landschaftsstruktur sowie der Art und Struktur der vorhandenen (natürlichen wie künstlichen) Felsformationen. Dabei erwies sich das hier betrachtete Rurtal neben dem Mittelrheinischen Becken als einer der Hotspots der zu erwartenden Reproduktionsraten. Trotzdem lag der tatsächliche Bruterfolg im Rurtal für den in der Studie betrachteten Zeitraum von 1975 bis 1998 mit nur 0,47 Jungen je Brutpaar deutlich unter dem Mittelwert für die Eifel (1,13) und dem des Ahrtals (1,27; Dalbeck & Breuer 2001). Dank der langen Beobachtungsreihe sind inzwischen markante Veränderungen im Reproduktionserfolg der Uhus beider Täler erkennbar, die sehr unterschiedliche Gründe haben.

Ein Blick auf den Reproduktionserfolg des Uhus im Ahrtal (Abb. 8) zeigt im Laufe der Zeit deutliche, über mehrere Jahre laufende Änderungen, ein langfristiger Trend ist jedoch nicht erkennbar. Dies entspricht dem (fehlenden) Trend in der gesamten Eifel von 1978 bis 1999 (Dalbeck & Heg 2006). Demgegenüber ist die kontinuierliche Zunahme des Reproduktionserfolgs des Uhus im Rurtal (Abb. 9) ab Mitte der 1990er-Jahre über den Zeitraum von 25 Jahren außergewöhnlich und die Entwicklung weicht grundsätzlich von der im Ahrtal ab. Überregionale Entwicklungen, die einen erheblichen Einfluss auf den Reproduktionserfolg des Uhus haben können (etwa Saurola 2009), sind als Erklärungsansatz für diese Unterschiede wenig plausibel, denn sie würden beide Täler gleichermaßen betreffen. Dies wären etwa der großräumige Zusammenbruch der Wildkaninchenbestände durch mittlerweile bundesweit verbreitete Seuchen (König et al. 2020), Veränderungen der Sterblichkeit der Uhus durch die flächenhafte Entschärfung von Mittelspannungsmasten einerseits und die Zunahme von Windenergieanlagen andererseits, großräumige Änderungen in landwirtschaftlicher Nutzung und Siedlungsbau oder klimatische Änderungen.

Auch sind Effekte einer sich ändernden Populationsstruktur der seit der Wiederansiedlung stetig gewachsenen Uhupopulation in der Eifel nicht geeignet, um die voneinander unabhängigen Entwicklungen im Reproduktionserfolg der Uhus in Ahr- und Rurtal zu erklären. Beide Täler gehören zur gleichen Uhupopulation. Die durchschnittlichen Wanderdistanzen dispergierender Uhus sind mit circa 45–50 km (Glutz & Bauer 1982) größer als die Distanz zwischen den beiden Untersuchungsgebieten, zudem ist die Eifel inzwischen flächenhaft von Uhus besiedelt. In beiden Tälern brüten im Umfeld der untersuchten Brutpaare weitere Uhus, sodass in Ahr- und Rurtal gleichermaßen zunehmende Interaktionen zwischen Brutvögeln zu erwarten sind und der Anteil nicht brütender Uhus ( Floaters ) gestiegen sein dürfte.

4.2 Gründe für die Entwicklung im Ahrtal

Der Rückgang des Reproduktionserfolges im Ahrtal Anfang/Mitte der 2000er-Jahre (Abb. 8, Tab. 2) stimmt gut mit der Beobachtung für die gesamte Eifel überein, nach der an den einzelnen Brutplätzen der Reproduktionserfolg für die ersten fünf Jahre nach der Erstbesiedlung eines Brutplatzes zunächst zunimmt (Dalbeck & Heg 2006). Anschließend erreicht der Reproduktionserfolg für circa zehn Jahre ein Plateau auf hohem Niveau und geht dann etwa 16 Jahre (bis zum 21. Jahr) nach der Erstbesiedlung wieder zurück. Gründe hierfür könnten nach Dalbeck & Heg (2006) die steigende Siedlungsdichte der Population und die damit zunehmenden innerartlichen Interaktionen sein. Insofern ist das Ahrtal repräsentativ für die Eifel als Ganzes. Die anschließende, für das Ahrtal erkennbare erneute Zunahme der Reproduktion konnten Dalbeck & Heg (2006) anhand der ihnen vorliegenden „nur“ 21-jährigen Zeitreihe noch nicht beobachten.

4.3 Gründe für die Entwicklung im Rurtal

Im Rurtal sind diese Entwicklungen nicht einmal ansatzweise zu erkennen (Abb. 9), sie werden offensichtlich überlagert von den massiven Störungen, die das Klettern an den für die Uhus in vielerlei Hinsicht, also nicht nur als Brutplatz bedeutenden Felsen bewirkt hat (Dalbeck & Breuer 2001). Klettern ist hier als der entscheidende Stressor bereits seit den 1950er-Jahren belegt (Niethammer & Kramer 1964) und hat nachweislich sogar zur direkten Zerstörung von Bruten und abstürzenden Jungen geführt (Siehoff 1997). Die vorliegenden Daten belegen, dass diese Störungen der Schlüsselfaktor für den schlechten Reproduktionserfolg der Uhus des Rurtals bis in die 1990er- und sogar 2000er-Jahre waren. Denn die seit den 1990er-Jahren bis heute laufenden Maßnahmen zur Reduktion des legalen wie illegalen Kletterns und Betretens der Felsen (Tab. 1) haben diese Beeinträchtigungen sukzessive zurückgedrängt und ermöglichten dem Uhu im Rurtal einen beispiellosen, kontinuierlichen Zuwachs beim Reproduktionserfolg über eine Zeitspanne von (mindestens) 25 Jahren. Inzwischen haben die Reproduktionsraten den Wert erreicht, der dem naturräumlich zu erwartendem Potenzial entspricht (Dalbeck & Heg 2006).

5 Schlussfolgerungen

Die vorliegenden Daten belegen, dass sich der Jahrzehnte währende, erhebliche und anstrengende Einsatz vieler Akteure nicht nur zur Unterschutzstellung der Felsen, sondern auch zur konsequenten Umsetzung geeigneter Maßnahmen gegen eine überbordende Freizeitnutzung gelohnt hat.

Die Strategie der ganzjährigen Sperrung der Felsen hat sich als erfolgreich erwiesen, denn nur diese erlaubt durchgreifende Maßnahmen, wie die Entnahme von Kletterhaken, Rückbau von Zuwegungen, ungünstig gelegenen Parkplätzen und so weiter, die auch ein illegales Klettern und Betreten geschützter sensibler Felsbereiche verhindern oder zumindest reduzieren.

Nach wie vor dürfen im VSG/FFH-Gebiet Buntsandsteinfelsen im Rurtal an 20 von 92 bekletterbaren Felsen mit etwa 300 Routen aller Schwierigkeitsstufen täglich bis zu 150 Kletterer ihrem Hobby nachgehen, was für die bekletterten Felsen nicht ohne Folgen bleibt. An keinem dieser Felsen konnten sich jemals Uhus etablieren.

Konzepte, die auf temporäre Sperrungen setzen, wie sie in anderen Felsgebieten Deutschlands existieren, sind bisher den Erfolgsbeleg schuldig geblieben. Gelegentlich ins Feld geführte Anekdoten von erfolgreich in oder in der Nähe von Kletterrouten brütenden Uhus belegen gar nichts. Beobachtungen etwa am südlichen Oberrhein, nach denen an aktuell bekletterten Naturfelsen keine Uhus vorkommen und daher Störungen wenig relevant seien (Harms, Rau & Lühl 2015), werfen eher die Frage auf, ob dieses Fehlen der Uhus nicht genau am Klettern liegt.

Der Uhu ist zwar ein wichtiges Schutzgut, jedoch nur eines unter zahlreichen der empfindlichen Artengemeinschaften der Felsen, für die ganzjährige Betretungs- und Kletterverbote notwendig sind. Dies gilt für das Rurtal ebenso wie für alle Naturfelsen in Deutschland. Belegt wird das beispielsweise auch durch die massive Zerstörung der seltenen und empfindlichen Felsvegetation im nördlichen Frankenjura durch Sportkletterer (Lang 2014). Temporäre Sperrungen helfen diesen spezialisierten Pflanzengesellschaften herzlich wenig.

Klettern ist zunehmend eine Indoorsportart. Das erheblich gewachsene Angebot an Kletterhallen ermöglicht es, ohne lange umweltbelastende Anreise und der Natur schadendes Verhalten seinem Hobby nachzugehen. Das ändert inzwischen auch das Nutzungsverhalten der Kletterer, zumindest an den Buntsandsteinfelsen im Rurtal – der Konflikt hat sich auch dadurch zunächst etwas entschärft. Generell betrachtet scheint dies leider keineswegs repräsentativ zu sein (zum Beispiel Covy et al. 2019, Gunn et al. 2020). Sportklettern ist somit nach wie vor auch in der Nordeifel ein – wenigstens latentes – Naturschutzproblem, zumal sich Trends in unserer Gesellschaft auch schnell ändern.

Inzwischen tauchen weitere Gefahren für die sensiblen Artengemeinschaften der Felsen auf, so beispielsweise seit geraumer Zeit das Geocaching, seit Neuerem auch illegale Drohnenbefliegungen an den Felsen sowie illegales, sogar gewerblich angebotenes Downhill-Biking, zunehmend mit Elektro-Mountainbikes. Dies sind Entwicklungen, die es zu beobachten gilt.

Fazit für die Praxis

- Klettersport ist mit dem Uhuschutz nicht vereinbar, temporäre Regelungen, die an Felsen zeitweise das Klettern erlauben, bieten keinen ausreichenden Schutz, zumal so ein Rückbau der Infrastruktur unterbleiben muss und illegales Klettern möglich ist, was neben dem Uhu auch anderen Schutzgütern schadet.

- Vor dem Hintergrund der sich verschärfenden Biodiversitätskrise, den inzwischen gegebenen Alternativen für Kletterer und der Gefahr weiterer Begehrlichkeiten beim Freizeitsport ist es an der Zeit, in vielen derzeitigen Klettergebieten eine Neubewertung der Regelungen vorzunehmen. Diese muss konsequenterweise weitere Beschränkungen und ganzjährige Kletterverbote mit sich bringen. Das Beispiel der Uhus an den Buntsandsteinfelsen im Rurtal zeigt, dass dies möglich und lohnenswert ist.

Dank

Wir danken Monika Hachtel für die Durchsicht einer früheren Version des Manuskripts, Thomas Kaphegyi für Hinweise zur Statistik und allen behördlichen wie ehrenamtlichen Akteuren, die sich für den Schutz der Felsen und des Uhus im Rurtal eingesetzt haben. Ihrem zähen und unermüdlichen Einsatz ist es zu verdanken, dass der Schutz der Felsen und Uhus im Rurtal ein solcher Erfolg geworden ist.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter Webcode NuL2231 zur Verfügung.

Kontakt

> Lutz.Dalbeck@biostation-dueren.de

> egeeulen@t-online.deB.Sc

> krethkatja@gmail.com

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.