Wirksamkeit von Vogelschutzmarkierungen an Freileitungen

Abstracts

Die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energiequellen erfordert einen starken Ausbau des elektrischen Leitungsnetzes, was wiederum mit einem erhöhten Vogelschlagrisiko an den Freileitungen einhergeht. Seit mehreren Jahrzehnten wird mittels empirischer Feldstudien untersucht, inwiefern an den Leitungen befestigte Vogelschutzmarkierungen den Vogelschlag reduzieren können. Eine Wirksamkeit wurde für viele Arten nachgewiesen – auch wenn die mittlere und Art(komplex)-spezifische Stärke des Reduktionseffektes aufgrund der Heterogenität der Studien Gegenstand aktiver Diskussion ist. Die zunehmende Anzahl der empirischen Studien wirft zudem die Frage nach geeigneten zusammenfassenden Methoden (Metaanalysen) und Art(-komplex)-spezifischen Abschätzungen auf. Der erste Teil dieses Übersichtsartikels fasst zusammen, (1) welche Feld- und Auswertungsmethoden derzeit verfügbar sind, (2) welche Annahmen damit verknüpft sind und (3) wie die Ergebnisse möglichst sinnvoll ausgewertet, interpretiert und präsentiert werden können. Ziel dieser Übersicht ist es, methodische Aspekte empirischer Studien stärker zu standardisieren, um damit die zukünftige Vergleichbarkeit zu verbessern. Der zweite Teil dieser Arbeit beschäftigt sich damit, wie existierende (und zukünftige) empirischen Daten zur Markerwirksamkeit zusammenfassend ausgewertet werden können, mit einem Fokus auf der Abschätzung von Art(komplex)-spezifischen Reduktionswirkungen.

Efficiency of bird diverters on power lines: experiments, analysis, and transferability

The increased use of renewable energy sources requires a major expansion of the electrical network, leading to an increased risk of bird collision with overhead power lines. For several decades, empirical field studies have investigated to what extent bird diverters attached to power lines decrease the collision risk. For several species/groups it has been proven that a reduction effect exists; however, due to the heterogeneity of the field studies, average and species-specific reduction levels are still intensely debated. The increasing number of empirical works on this topic additionally raises the question of appropriate summarising techniques (meta-analyses) for approaches obtaining species/group-specific estimates of the reduction effect. The first part of this work summarizes (1) which field and analysis methods are currently available, (2) which assumptions are connected to these approaches, and (3) how corresponding results should be generated, presented, and interpreted. The aim of this overview is to standardize methodological aspects of empirical studies more strongly in order to improve future comparability. The second part of this work is concerned with the question of how existing (and future) empirical data on bird diverters can be summarized, particularly focussing on the estimation of species/group-specific reduction strengths.

- Veröffentlicht am

Von Moritz Mercker

Eingereicht am 06. 11. 2020, angenommen am 17. 02. 2021

1 Einleitung

Die global zunehmende Nachfrage an Energie und das Erreichen von Klimazielen erfordert vor dem Hintergrund der zunehmenden dezentralen Energieerzeugung einen starken Ausbau des Elektrizitätsleitungsnetzes (D’Amico et al. 2018, Haucap & Pagel 2016). Dies geht mit einem erhöhten Kollisionsrisiko an den Freileitungen einher, das für viele hundert Vogelarten empirisch belegt wurde (Barrientos et al. 2011, D’Amico et al. 2018). Diese Kollisionen können allerdings durch Vogelschutzmarkierungen (im Folgenden „Marker“ genannt) an den Seilsystemen, insbesondere den Erdseilen, reduziert werden (Übersichtsarbeiten etwa in APLIC 2012, Barrientos et al. 2011, Liesenjohann et al. 2019). Eine jüngst publizierte umfangreiche zusammenfassende Arbeit (Metaanalyse) schätzt den mittleren Kollisionsreduktionseffekt durch Markierungen auf etwa 50 % (Bernardino et al. 2019).

Generell problematisch ist allerdings die große Varianz in den bisherigen empirischen Ergebnissen, die wenigstens teilweise auf eine hohe Heterogenität im experimentellen Design, den Auswertungsmethoden und der Ergebnispräsentation zurückzuführen ist (Bernardino et al. 2019) und somit die Vergleichbarkeit und Übertragbarkeit deutlich mindert. Im ersten Teil dieser Arbeit wird daher ein Überblick zu existierenden Versuchsdesigns, Auswertungsmethoden, den zugrundeliegenden Annahmen sowie zur Präsentation und Interpretation der Ergebnisse präsentiert. Das Hauptziel ist hier (neben einer generellen Verbesserung des methodischen Verständnisses), eine Grundlage für eine stärkere Standardisierung der praktischen und theoretischen Methoden bei empirischen Studien zur Markerwirkung zu schaffen.

Spätestens durch die Rechtsprechung des Uckermark-Urteils (21. Januar 2016, Az. 4 A 5.14) zur Rechtswidrigkeit des Planfeststellungsverfahren der sogenanten Uckermarkleitung sind zudem Art(komplex)-spezifische Aussagen zur Kollisionsreduktion in Deutschland von gesteigertem Interesse. Der zweite Teil dieser Arbeit beschäftigt sich daher mit der Fragestellung, was wir aus der Summe verfügbarer empirischer Studien zur Reduktion des Vogelschlags lernen können. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Abschätzung und Übertragbarkeit von Art(komplex)-spezifischen Reduktionsraten.

2 Durchführung, Auswertung und Präsentation einer Vogelschlagstudie

2.1 Versuchsdesign: Markereffekt versus externe Fluktuationen

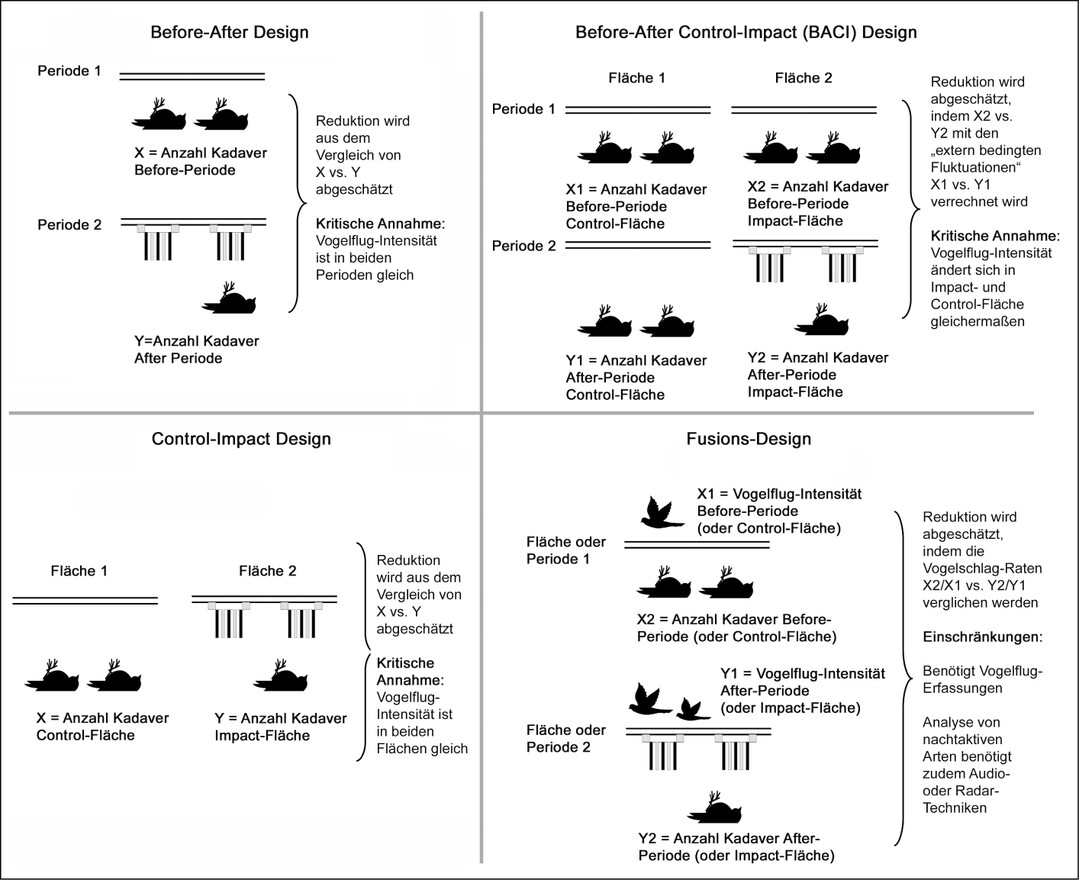

Das klassische Design zur empirischen Untersuchung der Markerwirksamkeit war lange Zeit das „Before-After-Design“. Hier wird die Zahl der Kadaver in einer „Before-Periode“ unter unmarkierten Leitungen erfasst. Im Anschluss an eine Markierung der Leitungen findet erneut eine Erfassung statt („After-Periode“). Die markerbedingte Reduktionswirkung kann dann über die Differenz der Kadaver zwischen beiden Perioden abgeschätzt werden (Abb. 1).

Das Problem dieses Designs liegt darin, dass die Intensität des leitungsnahen Vogelflugs (und damit das Kollisionsrisiko) zwischen den Perioden variieren kann und der Markereffekt daher nicht von diesen externen Fluktuationen unterschieden werden kann. Das analoge Problem stellt sich, wenn man im gleichen Jahr und Zeitraum zwei unterschiedliche Leitungen untersucht („Control-Impact-Design“) – eine mit und eine ohne Markierungen. Hier kann der ermittelte vermeintliche Markereffekt durch eine Differenz in der Flugintensität zwischen den Flächen verzerrt sein (Abb. 1).

Um solche Aspekte potenzieller Verzerrungen zu vermeiden, wurde das „Before-After Control-Impact“- (BACI-)Design entwickelt (Schwarz 2014, Smith 2002). Hier werden zwei Flächen in zwei unterschiedlichen Perioden untersucht. In der „Control-Fläche“ bleiben in beiden Perioden die Leitungen unmarkiert, in der „Impact-Fläche“ werden die Leitungen vor der zweiten Periode markiert. Die Grundidee ist hier, dass durch den Vergleich der Impact-Fläche zwischen beiden Perioden der (möglicherweise verzerrte) Markereffekt extrahiert werden kann, dieser dann aber um die externen Fluktuationen zwischen beiden Perioden (abgeschätzt über die Control-Fläche) korrigiert wird (Abb. 1). Das BACI-Design wird zunehmend für die Ermittlung von Markerwirkungen eingesetzt und empfohlen (Barrientos et al. 2012, Bernardino et al. 2019, Jödicke et al. 2018).

Aber auch das BACI-Design kann unter Umständen verzerrte Ergebnisse liefern. Insbesondere setzt BACI implizit voraus, dass sich die natürlichen Änderungen im Vogelflug (in Leitungshöhe) zwischen den beiden Perioden in der Impact-Fläche proportional genauso verhalten wie in der Control-Fläche. Wenn beispielsweise zwischen beiden Perioden ein Anstieg der Kadaverzahlen in der Control-Fläche um 20 % gemessen wird, führt dies zu der Annahme, dass auch in der Impact-Fläche ein solcher proportionaler Anstieg in der Flugintensität stattgefunden hat. Die ermittelte Reduktionsstärke in der Impact-Fläche würde daher entsprechend korrigiert werden (etwa von 50 auf 60 %).

Dass diese Synchronitätsannahme in der Praxis in starkem Maße verletzt sein kann, wurde kürzlich in Jödicke et al. (2018) gezeigt: Hier wurde mittels Flugerfassungen von insgesamt circa 460.000 Flugbewegungen eine starke Asynchronität zwischen den Flächen nachgewiesen, die im Falle eines reinen BACI-Designs zu einer deutlichen Unterschätzung des Markereffektes geführt hätte.

Aus diesem Grund wurde in Jödicke et al. (2018) eine Methode entwickelt und angewendet, bei der die Kadaverzahlen direkt mit der erfassten Querungsintensität ins Verhältnis gesetzt werden können („Fusions-Design“) und daher nicht kritisch an impliziten Annahmen zum Vogelflug hängen. Prinzipiell kann hier auf ein BACI-Design verzichtet werden, da die direkte Erfassung des Vogelflugs eine Control-Fläche überflüssig macht (Abb. 1). Allerdings ist eine intensive räumlich-zeitliche, gut abgedeckte Erfassung des Vogelfluggeschehens wichtig, um valide Ergebnisse zu erhalten. Prinzipiell können mit dieser Methode auch Vogelschlagraten (zum Beispiel Anzahl kollidierter Individuen pro 1.000 Querungen) abgeschätzt sowie direkte Beobachtungen von Kollisionen und Ausweichreaktionen ausgewertet werden (Jödicke et al. 2018).

Der Nachteil des Fusions-Designs war bisher die Einschränkung auf tagaktive Arten; zu nachtaktiven Arten konnten nur sehr einschränkend Reduktionswirkungen ermittelt werden. Vor dem Hintergrund, dass radarbasierte Methoden zunehmend qualitativ und quantitativ den nächtlichen Vogelzug erfassen können (Bruderer et al. 2003, 2010), ist eine zukünftige Ausdehnung dieser Methode auf nachtaktive Arten möglich.

2.2 Darstellung der Schätzsicherheit: Konfidenzintervalle stattp -Werte

Für die Darstellung der ermittelten Reduktionstärke ist es notwendig (und absoluter Standard in wissenschaftlichen Arbeiten), eine statistisch valide Angabe der Schätzsicherheit des Reduktionswertes zu präsentieren. So kann ein ermittelter Reduktionswert von beipsielsweise 50 % auf Probengrößen von drei oder aber von 120 Kadavern beruhen, was natürlich relevante Auswirkungen auf die Schätzsicherheit hat.

Diese Schätzsicherheit kann auf unterschiedliche Art und Weise präsentiert werden und resultiert in der Regel aus statistischen Methoden. Klassischerweise wird der sognanntep -Wert angegeben, der im Wesentlichen wiedergibt, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass die ermittelte Reduktionsstärke vom Zufall beeinflusst wurde. Die Verwendung vonp -Werten ist allerdings mit vielerlei ernstzunehmenden Problemen behaftet – eine Übersicht und ein Plädoyer gegen die Verwendung vonp -Werten/Signifikanzen findet sich in Amrhein et al. (2019).

Das wohl größte Problem bezüglich der Verwendung vonp -Werten im Kontext von Vogelschlagstudien ist die Tatsache, dass nicht-signifikante Ergebnisse (also hohep -Werte) oft mit statistisch unglaubwürdigen Ergebnissen gleichgesetzt und die damit verbundenen Reduktionswerte daher verworfen werden. Dabei liegt es in der Natur desp -Wertes, dass starke Reduktionseffekte in der Tendenz kleinerep -Werte zeigen als schwache Reduktionseffekte, selbst wenn beide mit derselben statistischen Präzision gemessen wurden.

Dieses Missverständnis kann die systematische Bevorzugung starker Effekte zur Folge haben, was wiederum bewirkt, dass die Reduktionseffekte im Mittel (unter Umständen deutlich) überschätzt werden können. Diesen Effekt nennt man „Publikationsbias“ (Mollera & DJennions 2001), der in Vogelschlagstudien vermutlich eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt (Bernardino et al. 2019). Ein weiterer Nachteil der p-Werte ist, dass der Fokus hier ausschließlich auf einer Mindestwirkung (nämlich einer Wirkung > 0) liegt. Oft aber genauso von Interesse ist die Frage, ob ein Reduktionseffekt statistisch valideunter einer bestimmten Stärke liegt.

Alle genannten Probleme lösen sich auf, wenn Konfidenzintervalle stattp -Werte verwendet werden (Amrhein et al. 2019). Diese quantifizieren die Präzision der Schätzung, indem sie einen Schwankungsbereich angeben, innerhalb dessen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit der wahre Reduktionseffekt liegt. Die statistische Glaubwürdigkeit wird hier also über ein Maß angegeben, das (1) intuitiv zugänglich ist (nämlich einen Vertrauensbereich für die Reduktionsstärke angibt), (2) keinen Publikationsbias bewirkt und es (3) auf einfache Weise erlaubt, Maximal- und Minimalwirkung der Reduktionsstärke abzulesen.

2.3 Auswertungsmethoden: Regression ist der Schlüssel

Die Berechnung vonp -Werten oder Konfidenzintervallen erfolgt über eine Methode, die umgangssprachlich als „statistischer Test“ bezeichnet wird. Sie wird im vorliegenden Fall auf die Kadaverdaten angewendet, welche man vorher in kleinere Zeitintervalle (etwa die unterschiedlichen Suchdurchgänge) unterteilt hat, um statt einer Gesamtzahl eine statistisch auswertbare Stichprobe zu generieren. Jeder statistische Test legt allerdings gewisse Annahmen an die Daten zugrunde (zum Beispiel die stochastische Unabhängigkeit einzelner Messwerte), und die Ergebnisse sind nur dann statistisch glaubwürdig, wenn diese Annahmen zutreffen.

Klassischerweise wurde zur Auswertung von Vogelschlagdaten im Falle eines Before-After-Designs der t-Test eingesetzt; im Falle eines BACI-Designs kann eine ANOVA verwendet werden (McDonald et al. 2000, Schwarz 2014, Smith 2002). Beide Methoden setzen allerdings normalverteilte Daten voraus, was im Falle von Kadaverzahlen nicht der Fall ist, da nur positive ganze Zahlen angenommen werden können. Um dieses Problem zu umgehen, können die Zähldaten vor der Analyse logarithmiert werden (Ives 2015, McDonald et al. 2000). Diese Vorgehensweise ist allerdings mit gewisser statistischer Kritik behaftet (O’Hara & Kotze 2010). Insbesondere in den letzten Jahren haben sich daher stattdessen Regressionsmethoden durchgesetzt, die eine natürliche Verallgemeinerung der genannten Tests darstellen (Field et al. 2012). Insbesondere können hier „Gemischte Lineare Modelle“ (GLMs) spezifisch an Zähldaten angepasst werden (Bolker et al. 2009, Korner-Nievergelt et al. 2015, Zuur et al. 2007, 2009). GLMs erlauben zudem eine Reihe weiterer flexibler Anpassungen an ökologische Datensätze (zum Beispiel Zuur 2012, Zuur et al. 2012, 2017). Sie werden bei der Auswertung von Auswirkungsstudien (McDonald et al. 2000, Schwarz 2014) wie Vogelschlagstudien (Barrientos et al. 2012, Jödicke et al. 2018) daher zunehmend eingesetzt oder für den Einsatz empfohlen.

2.4 Korrekturfaktoren – ja oder nein?

Ein grundlegendes Problem bei Kadavererfassungen besteht darin, dass die gefundene Kadaverzahl die tatsächliche Kollisionsopferzahl in der Regel deutlich unterschätzt, etwa weil Kadaver übersehen oder durch Aasfresser abtransportiert werden (Korner-Nievergelt et al. 2015). Basierend auf zusätzlichen Feldexperimenten (etwa beschrieben in Barrientos et al. 2018, Bernardino et al. 2013, Borner et al. 2017, Korner-Nievergelt et al. 2015) können diese Verzerrungen abgeschätzt und die gefundene Anzahl Kadaver entsprechend nach oben korrigiert werden (Bernardino et al. 2013, Korner-Nievergelt et al. 2015). Jede Korrekturmethode impliziert allerdings unterschiedliche Annahmen an die Daten (Bernardino et al. 2012, 2013, Korner-Nievergelt et al. 2013), deren Verletzung verzerrte Ergebnisse zur Folge haben kann. Eine universale und flexible Korrekturmethode existiert bis dato nicht (Bernardino et al. 2012, 2013). Insofern stellt sich die Frage, unter welchen Umständen diese Korrekturen überhaupt wichtig sind – auch wenn sie sich als Standard im Kontext von Vogelschlagstudien bereits etabliert haben.

Es ist in jedem Fall zu empfehlen, ausreichende Feldexperimente (etwa zu Auffind- und Abtragsraten) durchzuführen. Korrekturfaktoren müssen aber nur dann zwingend angewendet werden, wenn diese Experimente statistisch valide nahelegen, dass die Nicht-Anwendung der Korrekturen zu einem verzerrten Markereffekt führen würde. Dies wäre beispielsweise dann der Fall, wenn sich in die Auffindrate der Kadaver zwischen den Flächen/Perioden von Interesse signifikant ändert, etwa bedingt durch eine veränderte Vegetationshöhe. Ein weiterer Grund für die Anwendung der Korrekturen kann sein, dass die absolute Zahl an Vogelschlagopfern (zum Beipsiel pro km Leitungslänge oder Anzahl querender Vögel) von Interesse ist. Ist beides nicht der Fall, kann hier weniger mehr sein – das heißt, auf eine Anwendung der Korrekturen könnte zugunsten einer geringeren Komplexität der Analyse (und damit auch einer geringeren Fehleranfälligkeit) verzichtet werden.

3 Was können wir aus der Summe verfügbarer Studien zur Markerwirksamkeit ableiten?

3.1 Metaanalyse: vom Speziellen zum Allgemeinen

Metastudien haben das Ziel, mehrere existierende empirische Untersuchungen zusammenzufassen, um zum Beispiel über Mittelwerte studienspezifische Fluktuationen „herauszumitteln“ und dadurch (1) eine bessere Übertragbarkeit und (2) statistisch oft besser abgesicherte Ergebnisse zu erhalten. Man geht hier also vom Speziellen zum Allgemeinen.

Wie oben ausgeführt, wäre es im Falle von Metastudien fatal, nur statistisch signifikante Reduktionswerte zu berücksichtigen, da dies zu einer unter Umständen deutlichen Überschätzung der mittleren Markerwirkung führen würde. Stattdessen sind der Standardfehler und abgeleitete Metriken ein gebräuchliches Maß für die Qualitätsgewichtung (Bernardino et al. 2019, Hartung et al. 2008).

Derzeit existieren (nach bestem Wissen des Autors) zwei Metastudien zur Markerwirkung. So wurde vor knapp zehn Jahren von Barrientos et al. (2011) eine mittlere Reduktionsstärke von 78 % ermittelt (basierend auf 21 Feldstudien mit insgesamt 52 separaten Experimenten), wohingegen eine jüngst veröffentlichte Studie von Bernardino et al. (2019) unter Verwendung von 35 Feldstudien mit 66 separaten Experimenten sowie zeitgemäßen metaanalytischen Methoden auf einen mittleren Reduktionseffekt von nur 50 % kommt, welcher durch einen (nicht untersuchten) Publikationsbias möglicherweise noch überschätzt sein könnte (Barrientos et al. 2011, Bernardino et al. 2019). Die Differenz zwischen diesen beiden Schätzungen zeigt eindrucksvoll, wie selbst bei maximaler Datengrundlage (da hier ja artübergreifende Markereffekte in sämtlicher verfügbarer Literatur analysiert wurden) bereits die Hinzunahme neuerer Studien sowie das Verwenden adäquater statistischer Methoden die Schätzung der Reduktionsstärke deutlich ändern kann.

3.2 Das generelle Problem der Übertragbarkeit

Aus den vielfältigen verfügbaren Studien zur Markerwirksamkeit wird klar ersichtlich, dass es nicht die eine allgemeingültige Markerwirkung gibt (für Übersichtsstudien siehe APLIC 2012, Barrientos et al. 2011, Bernardino et al. 2019, Liesenjohann et al. 2019, Rioux et al. 2013). Vielmehr zeigen die Ergebnisse zur Markerwirkung untereinander eine hohe unerklärte Varianz (Barrientos et al. 2011, Bernardino et al. 2019). Insbesondere konnten in den bisherigen Metastudien weder signifikante Effekte von Markertyp, Spannungsebene oder Habitattyp (Bernardino et al. 2019) noch von weiteren studiendesignspezifischen Details (Barrientos et al. 2011) auf die Reduktionsstärke detektiert werden.

Somit verbleiben als mögliche erklärende Variablen dieser starken Heterogenität (1) lokale konstellations- oder projektspezifische Gegebenheiten, (2) Art(komplex)-spezifische Reaktionen (die Aufgrund der derzeit noch mangelhaften Datengrundlage in beiden genannten Studien nicht weiter untersucht wurden) und (3) die Heterogenität oder Qualität des Zusammenspiels von Studiendesign, Stichprobenumfang, Auswertungsmethode und Ergebnisdarstellung (Barrientos et al. 2011, Bernardino et al. 2019). Auf alle drei Punkte wird im Folgenden näher eingegangen.

Dass lokale konstellationsspezifische Prozesse eine große Rolle spielen können, kann an folgendem Beispiel veranschaulicht werden: In Frost (2008) wurden insgesamt n = 31 Höckerschwankadaver ausgewertet; die ermittelte Markerwirkung liegt hier bei 95 % Reduktion. Im Gegensatz dazu zeigten Jödicke et al. (2018) eine Zunahme der Höckerschwan-Kadaverzahlen nach Anbringung der Markierungen um knapp 100 % (n = 52 Kadaver). Diese Zunahme wird hier durch ein spezifisches Zusammentreffen von lokalen Effekten wie leitungsnahen Überschwemmungen von Rast- und Nahrungshabitaten, Störungen und Leitungseigenschaften erklärt (Jödicke et al. 2018).

Einige deutliche Hinweise für unterschiedliche Art(komplex)-spezifische Reduktionsraten kristallisieren sich trotz der allgemein sehr mangelhaften artspezifischen Datengrundlage (Bernardino et al. 2019) mit zunehmender Studienzahl heraus: So legen für die GattungFulica (deutsches/amerikanisches Blässhuhn) gleich vier unterschiedliche Studien nahe, dass Marker keine Wirkung zeigen (Crowder 2000, Hartman et al. 2010, Jödicke et al. 2018, Ventana Wildlife Society 2009 – in mehr Detail unten aufgeführt). Für andere Artkomplexe hingegen wie etwa Gänse wurden einheitlich relativ hohe Reduktionsraten von > 80 % beschrieben (unter anderem Bernshausen et al. 2014, Jödicke et al. 2018, Sudmann 2000).

Die oben erwähnte starke Heterogenität in Versuchs-, Auswertungs- und Präsentationsspezifischen Belangen sind zum Beispiel in Bernardino et al. (2019) in größerem Umfang diskutiert und analysiert. Es wäre wünschenswert, in Zukunft diesbezüglich einheitliche und robuste Vorgehensweisen festzulegen, wie auch von Bernardino et al. (2019) empfohlen. Hierzu zählt etwa das Verwenden von BACI- oder Fusions-Design, die Erfassung des Vogelfluggeschehens sowie die Präsentation von – bestenfalls Art(komplex)-spezifischen – Reduktionswerten nebst Konfidenzintervallen.

Zusammenfassend stellt sich die Frage, inwiefern im Kontext dieser Heterogenität überhaupt eine Übertragbarkeit von Reduktionswerten aus externen empirischen Studien auf andere Gebiete legitim ist. Diese Fragestellung ist insbesondere vor dem Hintergrund wichtig, dass artspezifische Aussagen durch die Rechtsprechung des Uckermark-Urteils von gesteigertem Interesse sind – zu vielen Art(komplexen) jedoch keine oder kaum empirische Daten vorliegen. In jüngsten Metastudien wurde daher von artspezifischen Auswertungen bewusst abgesehen (Bernardino et al. 2019). Im Gegensatz dazu wurde kürzlich ein Fachkonventionsvorschlag des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) vorgestellt (Liesenjohann et al. 2019), in welchem eine Methodik zur Berechnung einer markerbedingten Reduktion des artspezifischen Kollisionsrisikos (im Folgenden mit „Reduktion“ abgekürzt) präsentiert und angewendet wird (siehe folgenden Abschnitt für eine detailliertere Betrachtung).

3.3 Artspezifische Wirksamkeit: vom Speziellen zum noch Spezielleren oder vom Allgemeinen zum Speziellen?

Die Kernidee des kürzlich vorgestellten Fachkonventionsvorschlags des BfN (Liesenjohann et al. 2019) ist, dass für eine Reihe von Referenzarten empirisch ermittelte Reduktionsstärken aus der internationalen Literatur zusammengetragen und qualitätsgewichtet gemittelt werden. Für diejenigen Arten, zu denen es unzureichende entsprechende Informationen gibt (ein Großteil unserer Arten), findet dann eine Übertragung der Reduktionswerte von den Referenzarten statt. Die Basis dieser Übertragung bilden wiederum eine Reihe von Ähnlichkeitskriterien, wobei geringere Ähnlichkeiten in konservativeren (also pessimistischeren) Schätzungen der Reduktionswirkung resultieren (Liesenjohann et al. 2019). Es findet also bildlich gesprochen eine Übertragung vom Speziellen ins noch Speziellere statt.

Auch wenn der Versuch einer Abschätzung von artspezifischen Reduktionen prinzipiell sehr zu begrüßen ist, ist die in Liesenjohann et al. (2019) präsentierte Methodik aus statistischer Sicht mit verschiedenen Problemen behaftet, die im Folgenden weiter ausgeführt werden.

Für die meisten Arten ist die dort präsentierte Berechnung der Reduktion ein komplexer Prozess, in dem verschiedenste Bewertungen über selbstentwickelte Punktesysteme miteinander verschnitten/verrechnet werden. Im Kontrast zu dieser Komplexität steht die Tatsache, dass „…die empirische Basis für die artspezifische Beurteilung der Wirksamkeit von Markern vergleichsweise gering ist “ (Liesenjohann et al. 2019). Dies deckt sich mit der jüngsten Einschätzung von Bernardino et al. (2019): „…data reported for target species are usually based on extremely low numbers of observed mortalities “, was der Grund dafür ist, dass in letztgenannter Metastudie die 66 separaten Feldexperimente nur artübergreifend ausgewertet wurden. Trotzdem zeigt der hier ermittelte mittlere Reduktionseffekt ein 95 %-Konfidenzintervall von etwa 40–59 %. Dies legt nahe, dass die in Liesenjohann et al. (2019) durchgeführte Einschränkung auf einzelne Arten(komplexe) und jeweils nur wenige Studien (zur Ermittlung der mittleren Reduktionsstärken für jede Referenzart) mit enormen Schätzunsicherheiten verbunden ist, zu denen noch in vielen Fällen die Unsicherheiten bedingt durch die Übertragung von Referenzarten hinzuzufügen sind. Diese Summe an Unsicherheiten ist aber wiederum nicht einsehbar, da das Gesamtkonstrukt auf selbst entwickelten Bewertungssystemen beruht und nicht auf wahrscheinlichkeitstheoretischen Methoden. Insofern besteht die Sorge, dass in Liesenjohann et al. (2019) oft eine Genauigkeit der final ermittelten Reduktionsstufe suggeriert wird, die unter Umständen nicht gegeben ist – allerdings auch nicht quantifiziert werden kann.

Eine alternative Vorgehensweise zu der in Liesenjohann et al. (2019) beschriebenen Methodik könnte sein, dass bei der Schätzung der artspezifischen Kollisionsreduktion grundsätzlich vom artübergreifenden Mittelwert ausgegangen wird (derzeit von Bernardino et al. 2019 auf etwa 50 % geschätzt) und nur bei statistisch validen Hinweisen in den empirischen Daten von diesem Wert abgewichen wird. Insbesondere wäre hier (analog zu Barrientos et al. 2011, Bernardino et al. 2019, Liesenjohann et al. 2019) die Ausgangssituation eine (bestenfalls qualitätsgewichtete) zusammenfassende Datenbank aller derzeit verfügbaren empirisch ermittelten Reduktionswerte. Diese Werte sollten so weit wie möglich nach Art(komplexen) und Markertypen differenziert eingepflegt werden. Abweichend von Liesenjohann et al. (2019) könnte nun mittels geeigneter statistischer Tests für alle Art(komplexe) und Markertypen separat überprüft werden, ob die Reduktionsstärke positiv oder negativ vom Gesamtmittel abweicht. Ist dies der Fall, wird der abweichende Reduktionswert verwendet, ansonsten als konservative Schätzung der allumfassende Mittelwert. Vorteile dieser Methode wären im Vergleich zum genannten Ansatz (Liesenjohann et al. 2019) folgende drei Aspekte:

1. die Methode beinhaltet eine deutlich geringere Komplexität und dadurch eine größere Transparenz als auch eine geringere Fehleranfälligkeit;

2. sie ist strikt wahrscheinlichkeitstheoretisch basiert und liefert daher nebst Reduktionsstärken auch eine statistisch valide Schätzung der Unsicherheiten (etwa in Form von Konfidenzintervallen); und

3. Sie verzichtet komplett auf die künstliche Übertragung zwischen Arten (welche weitere Unsicherheiten ins System bringt) und arbeitet mit maximaler Objektivität.

Es bleibt jedoch herauszuheben, dass auch diese Methode nicht das alleinige Maß für die Bewertung eines Gebietes sein sollte, da – wie oben weiter ausgeführt – lokale, konstellationsspezifische Prozesse vermutlich eine große Rolle beim Kollisionsrisiko und dessen Vermeidung spielen. Zudem sei angemerkt, dass vermutlich nur für wenige Art(komplexe) signifikante Abweichungen vom artübergreifenden Mittelwert zu erwarten sind; allerdings spiegelt das ja gerade die derzeitige empirische Datensituation adäquat wider.

3.4 Existiert eine Grundwirksamkeit von planungsrelevanter Stärke?

Im Fachkonventionsvorschlag des BfN (Liesenjohann et al. 2019) wird von der Existenz einer Grundwirksamkeit ausgegangen, was bedeutet, dass eine planungsrelevante Mindestreduktionswirkung für alle Spezies zugrunde gelegt wird. Begründet wird dies damit, dass die in Liesenjohann et al. (2019) präsentierten und analysierten empirischen Studien trotz aller Heterogenität für verschiedene Arten oder Artenkomplexe eine Kollisionsreduktion zeigen, wobei eine Spanne von 9,6–100 % für diese Reduktionswirkung angegeben wird.

Tatsächlich spiegelt diese Spanne jedoch nicht die Spanne artspezifischer Kollisionsreduktionen wider, sondern die Spanne artübergreifender Reduktionen. So bezieht sich der Wert von 9,6 % beispielsweise auf den artübergreifenden Mittelwert der bisher weltweit größten empirischen Vogelschlagstudie (Barrientos et al. 2012). Dieser setzt sich aber ja wiederum aus mehreren, Art(komplex)-spezifischen Werten zusammen, von denen einige natürlich (unter Umständen deutlich) unter dem artübergreifenden Mittel – also nahe Null – liegen. So konnte in dieser Studie etwa bei Tauben trotz hoher Kadaverzahlen (N = 179) kein signifikanter Reduktionseffekt gemessen werden. Auch eine Reihe weiterer artspezifischer Studien zeigt für gewisse Arten(komplexe) keine Abnahme oder sogar Zunahmen der Kadaverzahlen nach Leitungsmarkierungen (siehe unten) – trotz teilweise sogar recht hoher Fallzahlen (zum Beispiel Crowder 2000, Hartman et al. 2010, Jödicke et al. 2018). Somit ist die Ableitung einer Grundwirksamkeit aus der genannten Spanne methodisch nicht legitim. Im Gegenteil legen verschiedene empirische Studien nahe, dass für manche Arten keine oder nur eine sehr geringe Markerwirksamkeit existiert, die Spanne also nahe 0 % beginnt.

Als Beispiel sei hier das (deutsche/amerikanische) Blässhuhn (Fulica atra/americana ) aufgeführt. Dem Autor sind vier empirische Studien bekannt, die jeweils mehrere Vogelschlagopfer dieser Gattung ausgewertet haben, nämlich Hartman et al. (2010) (n = 32 – schriftliche Kommunikation), Jödicke et al. (2018) (n = 6), Crowder (2000) (n = 7 – vergleiche Liesenjohann et al., 2019) und Ventana Wildlife Society (2009) (n = 214). In allen vier Fällen wird nicht nur kein Reduktionseffekt beobachtet, sondern sogar eine Zunahme der Vogelschlagopfer in der Periode oder Fläche mit Leitungsmarkierungen. Allerdings wurden in keiner der Studien Flugintensitäten dieser Gattung erfasst, sodass unklar bleibt, wie und ob sich Kollisionsraten durch die Markierungen änderten. Auch wenn eine Attraktionswirkung der Markierungen aus biologischer Sicht wohl als sehr unwahrscheinlich einzustufen ist, so legen diese Daten doch nahe, dass wenigstens keine messbare Reduktionswirkung für diese Gattung existiert, denn die Datengrundlage ist insgesamt mit vier qualitativ vergleichbaren Studienergebnissen und n = 259 untersuchten Kadavern relativ gut. Beispielhaft sei dem hier die Einschätzung in Liesenjohann et al. (2019) gegenübergestellt, die sich in zwei Punkten deutlich von der oben gezeigten Einschätzung unterscheidet:

(1) Es wird dort argumentiert, dass hier die existierenden empirischen Ergebnisse aufgrund einer zu geringen Datengrundlage (und damit statistischen Belastbarkeit) nicht verwendet werden sollten. Stattdessen werden zwei Studien für die generelle Wirksamkeit bezüglich des Rallen-Komplexes ins Feld geführt, wobei sich in einer Studie der Reduktionwert von 60 % auf eine artübergreifende Wirkung bezieht, bei der nur 21 % der Opfer Rallen sind (De la Cerda & Rosetti 2002). Hinzu kommt, dass hier weder die vorwiegend gefundene Rallenart (das ZwergsultanshuhnPorphyrio martinicus) noch das Habitat (kolumbianische Feuchtgebiete) gut vergleichbar mit der hiesigen Situation sind. In der zweiten im Kontext der Rallen-Wirksamkeit zitierten Studie (Savereno et al. 1996) wurden insgesamt nur zwei kollidierte Rallen gefunden; laut Liesenjohann et al. (2019) stellt der Autor zudem selbst dar, dass artspezifische Ergebnisse dieser Studie fragwürdig sind. Zusammengenommen sind beide Studien qualitativ und quantitativ deutlich weniger als die oben genannten Studien dazu geeignet, Reduktionsraten für die GattungFulica abzuschätzen.

(2) In Liesenjohann et al. (2019) wird die Reduktionswirkung für das Blässhuhn – entgegen der oben nahegelegten geringen Wirksamkeit – auf mittel bis stark (> 40–80 %) geschätzt. Diese wird wiederum aufgrund von Ähnlichkeitskriterien von der Referenzart Pfeifente (Anas penelope ) abgeleitet, welcher eine hohe artspezifische Kollisionsminderung der Marker (> 80 %) zugeschrieben wird. Hier sei grundsätzlich darauf hingewiesen, dass dies kein Einzelfall ist, sondern dass es durch Analogieschlüsse zwischen Arten immer wieder zu nur eingeschränkt nachvollziehbaren Ab- und Aufwertungen der Markerwirksamkeit kommen kann (auf die hier nicht weiter im Detail eingegangen wird).

Abschließend sei angemerkt, dass vertiefende Analysen der unterschiedlichen Studien notwendig wären, um eine gattungsspezifische geringe oder (gegebenenfalls konstellationsspezifisch bedingt) fehlende Wirksamkeit fürFulica weiter zu untermauern. So könnten beispielsweise lokale spezifische Gegebenheiten (wie etwa Gewässerüberspannungen) einen starken Einfluss auf die Markerwirksamkeit haben, da Anflüge hier von unten gegen die Leiterseile und nicht im Streckenflug gegen das Erdseil erfolgen. Insbesondere müsste den folgenden Fragen nachgegangen werden: Welche konstellationsspezifischen Besonderheiten zeichnen die genannten Studien aus? Sind beide örtlich separierteFulica -Arten tatsächlich vergleichbar? Wie ist die Qualität von Stichprobenumfang, Versuchsdesign und Auswertung? Und: Weicht der mittlere Reduktionswert fürFulica statistisch valide vom artübergreifenden Gesamtmittel ab?

4 Zusammenfassung und Ausblick

Die Beeinträchtigung der Avifauna kann beim gegenwärtigen/zukünftigen Ausbau des Elektrizitätsnetzes durch den Einsatz effizienter Erdseilmarkierungen vermindert werden. Trotz vielfältiger empirischer Studien zu diesem Thema ist die Abschätzung mittlerer beziehungsweise übertragbarer Reduktionswerte mit großen Schwierigkeiten behaftet, da die unerklärte Varianz zwischen den unterschiedlichen Studienergebnissen sehr hoch ist (Bernardino et al. 2019). Dies mag zum Teil durch marker-, art- oder habitatspezifische Effekte zu erklären sein, existierende Metastudien können diesbezüglich aber bisher keine statistisch validen Zusammenhänge ableiten. Dies rückt zum einen den Einfluss lokaler konstellationsspezifischer (und daher gegebenenfalls schwer zu standardisierender beziehungsweise übertragbarer) Effekte in den Fokus, zum anderen aber auch Heterogenität oder Mängel im Zusammenspiel von Versuchsaufbau, Datenauswertung und der Ergebnispräsentation.

Um in Zukunft die Heterogenität empirischer Studien weiter zu minimieren (und deren Vergleichbarkeit zu erhöhen), wird daher eine Erhöhung der methodischen Standards in Bezug auf das Versuchsdesign, die Auswertungsmethode und die Präsentation der Ergebnisse empfohlen. Insbesondere bieten sich die BACI- oder Fusions-Ansätze hinsichtlich des Versuchsdesigns an, da beide mit geringerer Wahrscheinlichkeit verzerrte Ergebnisse liefern. Es ist davon auszugehen, dass das Fusions-Design noch robustere Ergebnisse liefert als das BACI-Design und zudem zusätzliche Einblicke in das lokale Vogelfluggeschehen sowie die Reaktionen auf die Markierungen gewährt. Ein Nachteil des Fusions-Ansatzes ist allerdings, dass Aussagen zu nachtaktiven Arten eingeschränkt sind. Die Entscheidung, ob bei Studien das BACI- oder das Fusions-Design Anwendung finden soll, ist demnach vor dem Hintergrund des lokalen Artenspektrums zu treffen. Allerdings bieten jüngste Entwicklungen in der radarbasierten Erfassung zunehmend die Möglichkeit, auch nachtaktive Arten qualitativ und quantitativ zu erfassen, was eine Ausweitung der Fusions-Methode auf alle Arten in Aussicht stellt. Für die Auswertungsmethode werden für alle Arten von Versuchsdesigns geeignete Regressionsmethoden (GLMs) und für die finale Darstellung der Ergebnisse unbedingt Konfidenzintervalle stattp -Werten empfohlen.

Eine der Hauptaufgaben zukünftiger empirischer und zusammenfassender Arbeiten zur markerbedingten Reduktionswirkung wird es sein, bessere Art(komplex)-spezifische Aussagen treffen zu können. Nachdem diesbezüglich erste methodische Ansätze zur kürzlich in einem Fachkonventionsvorschlag des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) präsentiert und diskutiert wurden (Liesenjohann et al. 2019), war das Ziel der vorliegenden Arbeit, neue Ideen zu liefern, um bestehende Methoden zu verbessern und moderne und statistisch valide Ansätze zu integrieren. So ist eine valide Datengrundlage essenziell für eine fachlich fundierte Eingriffsbewertung im Rahmen des zukünftig noch andauernden Netzausbaus.

Dank

Herrn Klaus Jödicke und Herrn Hilger Lemke sei gedankt für die sorgfältige Korrektur des vorliegenden Manuskripts und die hilfreichen und fruchtbaren Diskussionen.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter Webcode NuL2231 zur Verfügung.

Fazit für die Praxis

- Gegeben wird ein Überblick zu Stärken und Schwächen von Versuchsdesigns und Auswertungsmethoden sowie zur Ergebnispräsentation und -interpretation im Kontext empirischer Studien zur Markerwirkung.

- Für zukünftig validere und vergleichbare Reduktionschätzwerte wird die standardisierte Verwendung von BACI- oder Fusions-Design, ausgewertet mit GLMs und präsentiert mit Konfidenzintervallen, empfohlen.

- Durch eine unzureichende empirische Datengrundlage kann in den meisten Fällen kein valider artspezifischer Reduktionswert ermittelt werden; diesbezügliche bisherige Versuche laufen daher Gefahr, scheingenau zu sein.

- Stattdessen wird empfohlen, als konservative Schätzung den jüngst in einer Metastudie publizierten artübergreifenden Reduktionsmittelwert von etwa 50 % anzunehmen und nur bei statistisch validen Hinweisen davon abzuweichen. Zudem scheinen lokale, konstellationsspezifische Bedingungen einen großen Einfluss auf die Markerwirksamkeit zu haben.

- Für wenige Artkomplexe liegt eine relativ gute empirische Datenbasis vor, die eine Spanne von 0 bis > 80 % nahelegt.

Kontakt

Dr. Moritz Mercker studierte zunächst Biologie in Kiel und dann Mathematik in Heidelberg, wo er in der angewandten Mathematik mit Schwerpunkt Biomathematik promovierte. Er forscht und arbeitet seit über zehn Jahren an mathematischen Methoden in der Biologie: zum einen an der Universität Heidelberg, zum anderen als Geschäftsführer des Biostatistik-Büros Bionum GmbH in Hamburg. Letzteres ist auf statistische Methoden in der Ökologie spezialisiert.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.