Auswirkungen von Wandertourismus auf geschützte Vogelarten im Wald

Abstracts

Spechte und Greifvögel sind nach § 44 BNatschG besonders und zum Teil zusätzlich streng geschützt. In der vorliegenden Studie wurde untersucht, ob der im Nationalpark Hainich (Thüringen) praktizierte Wandertourismus negative Auswirkungen auf das Vorkommen und die Bestandsentwicklung der genannten Artengruppen hat. Dazu wurden Daten aus dem Specht- und Greifvogel-Monitoring des Nationalparks ausgewertet.

Es konnte keine signifikanten Unterschiede der Specht-Beobachtungszahlen zwischen wegnahen (< 50 m) und wegfernen Zählpunkten (> 500 m) festgestellt werden. Sowohl an wegnahen als auch wegfernen Zählpunkten sind die Beobachtungszahlen von Bunt- und Mittelspecht (Dendrocopus major ,Leiopicus medius ) zwischen 2005 und 2017 gestiegen, von ersterem signifikant. Dagegen hat keine Spechtart signifikant abgenommen. Es besteht auch kein signifikanter Zusammenhang zur im gleichen Zeitraum gestiegenen Besucherzahl.

Die Anzahl der besetzten Horste von sieben der acht im Nationalpark nachgewiesenen Greifvogelarten haben von 2002–2017 abgenommen, allerdings nur beim Sperber (Accipiter nisus ) signifikant. Die Horstzahlen des Habichts (A. gentilis ) haben dagegen leicht zugenommen. Es gibt keinerlei negativen Zusammenhang zwischen dem Rückgang besetzter Greifvogelhorste und der Distanz zu Wanderwegen.

Impacts of hiking tourism on protected bird species in the forest – an investigation in Hainich National Park (Thuringia)

In accordance with § 44 BNatSchG, woodpeckers and birds of prey are particularly (and sometimes additionally) strictly protected. In the present study we examined whether the hiking tourism practiced in Hainich National Park (Thuringia) has negative effects on the occurrence and abundance dynamics of the mentioned species groups. Data from the National Park’s woodpecker and bird of prey monitoring were evaluated. Regarding the number of woodpecker observations, no significant differences could be detected between monitoring sites near to trails (< 50 m) and those sites far-away (> 500 m). Observed numbers of great spotted and middle spotted woodpecker increased between 2005 and 2017 at monitoring sites near-to as well as on sites far-away from trails (even significantly for the great spotted woodpecker). In contrast, no species significantly decreased. There is also no significant correlation to the number of visitors, which increased in the same period. The number of occupied nests of 7 of the 8 species of bird of prey inhabiting the National Park decreased between 2002 and 2017; however, only significantly for the Sparrowhawk. The number of occupied nests of the goshawk, however, has increased slightly. There is no negative correlation between the decline of occupied bird of prey nests and the distance to trails.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

In der Natur zu sein macht 90 % der Bevölkerung Deutschlands glücklich (BMUB & BfN 2015, S. 62). Laut der „Verbrauchs- und Medienanalyse“ (Arbeitsgemeinschaft Verbrauchs- und Medienanalyse 2017) geht knapp die Hälfte der deutschen Bevölkerung wandern – ein Sport, bei dem es vorrangig um das Naturerlebnis und die Entspannung geht. Diese beiden Aspekte lassen sich gerade dort erleben, wo die Natur besonders interessant ist. Das Naturerlebnis scheint in den Gebieten intensiver, die zum Schutz gefährdeter wildlebender heimischer Pflanzen- und Tierarten und ihrer natürlichen Lebensräume eingerichtet wurden. Der Wunsch nach Naturerlebnis drückt sich auch in der wachsenden Bedeutung des sogenannten Naturtourismus aus(Balmfordet al.2009).Gleichzeitig steigt zudem das Umweltbewusstsein der Menschen (BMUB & BfN 2015, BMUB & UBA 2017). Der Wunsch nach Naturerlebnis und nach Erholung in freier Natur kann häufig mit den Zielen des Naturschutzes kollidieren. Dieser versucht die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie den Erholungswert von Natur und Landschaft dauerhaft zu sichern (§ 1 BNatSchG). Auch das für bestimmte Arten bestehende strenge Störungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG kann zu Konflikten mit Naturtourismus führen, wenn die Aktivitäten zur Erholung als erhebliche Störung eingestuft werden können.

Auswirkungen von Naturtourismus auf Wildtiere sind Gegenstand verschiedener Untersuchungen (Balmfordet al. 2009, Monzet. al. 2013, Stevenet al. 2011). Dabei spielen Vögel eine zentrale Rolle, da die Zusammensetzung der Vogelwelt viel über den Zustand eines Gebietes aussagt. So gelten beispielsweise Spechte als Zeigerarten für spezifische Waldstrukturen(Wimmer & Zahner2010).

Einige Forschungsergebnisse zeigen negative Auswirkungen auf Reproduktionserfolg und Revierverhalten auch durch zunehmend naturtouristisch bedingte Störungen(Stevenet al. 2011).Andere Untersuchungen (vgl. u. a.Palamino & Carrascal2010) zeigen keinen schädlichen Einfluss z. B. auf Sperlingsvögel (Huhta & Sulkava2014). Trotz des großen Interesses von Seiten der Forscher sind mache Gebiete oder Habitate, einige Vogelgruppen sowie verschiedene Freizeitaktivitäten bisher kaum untersucht(Stevenet al. 2011).

Im Nationalpark Hainich wird seit 2005 jährlich entlang zweier Transekte eine veränderte Form der Punkt-Stopp-Zählung zur Dokumentation der Spechtaktivitäten durchgeführt. Bereits seit 2002 werden jährlich alle vorkommenden Greifvogel- und Eulenarten durch gezieltes Suchen von besetzten Horsten bzw. Höhlen erfasst.

Mithilfe der Daten aus dem Specht-Monitoring, dem Greifvogel- und Eulen-Monitoring sowie der Höhlenbaumkartierung sollen folgende Fragen beantwortet werden:

1. Besteht ein Zusammenhang zwischen der Anzahl an Spechtbeobachtungen bzw. der Anzahl an Horststandorten und der Entfernung zu (Wander-)Wegen?

2. Besteht ein Zusammenhang zwischen der Anzahl an Spechtbeobachtungen bzw. der Anzahl an Horststandorten und der Entwicklung der Besucherzahlen im NP Hainich?

2 Methoden

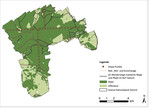

2.1 Specht-Monitoring

Seit 2005 erfolgt im Nationalpark Hainich auf zwei Transekten eine modifizierte Form der Punkt-Stopp-Zählung (Südbecket al. 2005). 23 Zählpunkte liegen auf dem Nord-Süd-Transekt (Länge: 8,8 km) und 28 Zählpunkte auf dem West-Ost-Transekt (Länge: 10,8 km) (Abb. 1). Der Abstand zwischen den Zählpunkten beträgt 400 m. Die Zählpunkte liegen auf den Schnittpunkten der „Gitternetzlinien“ eines Netzes für verschiedene Monitoringprojekte im NLP Hainich.

Pro Jahr werden zwischen Anfang März und Ende April zweimal im Abstand von mindestens 7–10 Tagen an jedem Zählpunkt alle Spechtaktivitäten im Zeitraum von 8–10 Minuten im Umkreis von 150–250 m registriert. Für die Erfassung von Mittel-, Grau-, Schwarz- und Kleinspecht kommen Klangattrappen zum Einsatz, die maximal zweimal abgespielt werden. Ziel dieses Monitoringprogramms ist die Dokumentation des Artenspektrums und der relativen Häufigkeit der jeweiligen Arten an den einzelnen Zählpunkten sowie auf den Transekten insgesamt(Henkel & Schacky2017).

Von den insgesamt 51 Zählpunkten wurden die zehn einem markierten Wanderweg am nächsten gelegenen (Distanz < 50 m) und die zehn am weitesten entfernt gelegenen Zählpunkte (Distanz > 500 m) mithilfe des Werkzeugs „Near“ aus der Nachbarschaftsanalyse (Proximity) innerhalb der Analyse-Werkzeuge von ArcGIS (ESRI 2015) bestimmt. Die Daten der Zählpunkte mit weniger als 50 m Entfernung zu einem Weg werden im weiteren Verlauf als „wegnah“ bezeichnet. Die Daten der Zählpunkte mit mehr als 500 m Entfernung zu einem Weg werden dementsprechend als „wegfern“ bezeichnet. Die Unterteilung der Zählpunkte in wegnah und wegfern untersucht den Einfluss der Entfernung zu einem Weg auf die Anzahl an Spechtbeobachtungen sowie die Entwicklung der Beobachtungszahlen über die Zeit. Die Beobachtungsdaten zu den ausgewählten 20 Zählpunkten wurden von der Nationalparkverwaltung Hainich für den Zeitraum 2005–2017 bereitgestellt. Die insgesamt 531 Datensätze beinhalten Informationen zur betreffenden Art, dem Beobachtungsort (Zählpunkt) und dem Beobachtungsdatum sowie zu den Beobachtungsumständen (etwa Anzahl Individuen, ggf. Geschlecht).

2.2 Horststandorte von Greifvögeln

Die Datenerhebung erfolgte durch Herrn Dipl.-Biol. Joachim Blank (Mülverstedt) im Auftrag der Nationalparkverwaltung innerhalb des laufenden Monitoring-Vorhabens „Monitoring Greifvögel und Eulen“. Die Daten fließen in die gleichnamige europaweite Langzeitstudie ein, die vom Institut für Zoologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg koordiniert wird. Der Nationalpark Hainich ist hier seit 2002 als Zählfläche mit der Nr. 544 integriert.

Jährlich werden dazu im Nationalpark Hainich alle vorkommenden Greifvogel- und Eulenarten durch gezieltes Suchen von besetzten Horsten bzw. Höhlen, teilweise kombiniert mit der Beringung der Jungvögel, erfasst(Balmer & Blank2014).

Durch die Nationalparkverwaltung wurden die Daten zu besetzten Horsten (bzw. zu den sicheren Brutpaaren) für den Zeitraum 2002–2017 zur Verfügung gestellt. Die Zusammenstellung enthält insgesamt 392 Datensätze von Baumfalke ( Falco subbuteo ), Habicht ( Accipiter gentilis ), Mäusebussard ( Buteo buteo ), Rohrweihe ( Circus aeruginosus ), Rotmilan ( Milvus milvus ), Sperber ( Accipiter nisus ), Turmfalke ( Falco tinnunculus ) und Wespenbussard ( Pernis apivorus ). Die Datensätze beinhalten Informationen zu jeweiliger Art, Beobachtungsjahr und Horststandort. Anhand der Daten sollen der Einfluss der Entfernung zu einem Weg auf die Anzahl an Horststandorten sowie die Entwicklung der Anzahl an Horststandorten über die Zeit untersucht werden.

2.3 Besucherzahlen

Die verwendeten Besucherzahlen sind unveröffentlichte Daten, die von der Nationalparkverwaltung Hainich zur Verfügung gestellt wurden. Die Besucherzahl basiert auf Zählungen der Autos an den Parkplätzen, die seit 2003 über das ganze Jahr verteilt durchgeführt werden. Für jeden PKW werden im Mittel zwei Besucher angenommen. Am Standort Thiemsburg werden seit 2006 die Zahlen aus dem Ticketverkaufs für den Baumkronenpfad verwendet. Besucher ohne PKW bzw. ohne Besuch der Einrichtungen an den Parkplätzen Thiemsburg und Hütscheroda werden mit 10 % bzw. am Wildkatzendorf mit 20 % aufgeschlagen. Für die Gesamtbesucherzahl werden außerdem noch Besucher der Nationalparkinformationen, Schülerführungen, Teilnehmer von Fachexkursionen, Vorträgen und „Mitmachen“-Veranstaltungen, Führungen durch Ranger und Nationalparkführer, Gäste der Umweltbildungsstation und der Eröffnungen von Sonderausstellungen sowie Übernachtungen im Waldbiwak hinzugezählt.

2.4 Statistik

Die Entwicklung der Spechtbeobachtungen, der Anzahl der Horststandorte, der Besucherzahlen und deren Zusammenhänge untereinander sowie der Zusammenhang zwischen metrischen Distanzen der Horststandorte zu Wanderwegen wurden mittels generalisierter linearer Modelle (glm) analysiert. Die Spechtbeobachtungen aus dem Specht-Monitoring wurden zunächst einem Shapiro-Wilk-Test (Royston1995) auf Normalverteilung, dann einem Bartlett-Test (Bartlett1937) auf die Homogenität der Varianzen unterzogen. Für den Gruppenvergleich zwischen den wegnahen und den wegfernen Zählpunkten wurde anschließend mittels Mann-Whitney-Wilcoxon-Test (Hollander & Wolfe 1973) auf signifikante Unterschiede geprüft.

3 Ergebnisse

3.1 Specht-Monitoring

Auf den 531 ausgewerteten Spechtbeobachtungen entfallen auf die zehn wegfernen Zählpunkte 280 Beobachtungen, auf die zehn wegnahen Zählpunkte 251 Beobachtungen (siehe Online-Supplement unter www.nul-online.de, Webcode 2231). Die sieben im Nationalpark Hainich vorkommenden Spechtarten (Henkel & Schacky2017) wurden sowohl an den wegfernen als auch an den wegnahen Zählpunkten nachgewiesen. Insgesamt ist der Buntspecht ( Dendrocopos major ) mit 249 Beobachtungen der am häufigsten beobachtete Specht. Ihm folgen Mittelspecht ( Dendrocopos medius ) und Grauspecht ( Picus canus ) mit 104 bzw. 94 Beobachtungen sowie der Schwarzspecht Dryocopus martius ) mit 53 Beobachtungen im Untersuchungszeitraum. Kleinspecht ( Dryobates minor ) und Grünspecht ( Picus viridis ) wurden mit 17 bzw. 11 Beobachtungen eher selten erfasst. Der Wendehals ( Jynx torquilla ) konnte an den ausgewählten Zählpunkten nur 2008 dreimal beobachtet werden (vgl. Tab. A1 im Online-Supplement unter www.nul-online.de, Webcode 2231)

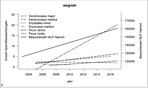

Die Besucherzahl im Nationalpark Hainich (ohne Baumkronenpfad) stieg im Zeitraum 2003–2017 signifikant an (Abb. 2 und 3). Zeitgleich (2005–2017) nahm die Anzahl der Buntspechtbeobachtungen wegnah wie wegfern signifikant zu (vgl. Abb. 2 und 3). Die Anzahl an Beobachtungen des Schwarzspechts sank in beiden Varianten. Grauspecht und Kleinspecht zeigen auf den wegfernen Zählpunkten einen flachen Anstieg, der Mittelspecht in beiden Varianten einen deutlichen Anstieg, der aber nur in der Variante „wegfern“ signifikant ist (vgl. Abb. 2 und 3). Die Anzahl an Beobachtungen des Grünspechts zeigt keine Tendenz.

Auf den wegnahen Zählpunkten zeigen Grauspecht und Grünspecht einen stärkeren Anstieg der Beobachtungszahlen (vgl. Abb. 3), der Mittelspecht hingegen einen flacheren Anstieg. Der Kleinspecht wurde nur bis 2010 auf wegnahen Zählpunkten beobachtet und dann erst wieder 2018 an einem wegnahen Zählpunkt.

Beim Vergleich der Anzahl an Spechtbeobachtungen (Tab A1 im Online-Supplement unter www.nul-online.de, Webcode 2231) unterscheiden sich die wegfernen Zählpunkte nicht signifikant von den wegnahen Zählpunkten (Abb. 4).

3.2 Horststandorte von Greifvögeln

Im Untersuchungszeitraum von 2002–2017 wurden insgesamt 392 sicher nachgewiesene Brutpaare, bei denen der Horststandort bekannt ist, im Nationalpark Hainich bzw. in dessen unmittelbarer Nähe dokumentiert (Tab. A2 im Online-Supplement unter www.nul-online.de, Webcode 2231). Für den Mäusebussard wurden 269 Horststandorte dokumentiert. Darauf folgen mit deutlichem Abstand Sperber (39), Rotmilan (32), Habicht (25) und der Turmfalke , für den 13 Horststandorte bis 2017 dokumentiert sind. Der Baumfalke wurde nur bis 2005, Rohrweihe und Wespenbussard nur bis 2010 im Nationalpark Hainich nachgewiesen.

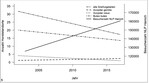

Die Gesamtzahl der Horststandorte aller Arten sank im Untersuchungszeitraum 2002–2017 signifikant (Abb. 5). Die zum Vergleich aufgetragene Besucherzahl zwischen 2003 und 2017 (ohne Besucher des Baumkronenpfades) zeigt einen signifikanten Anstieg. Auf Ebene der einzelnen Arten nahm die Anzahl der Horststandorte nur beim Sperber signifikant ab.

Der Habicht zeigt im Untersuchungszeitraum als einzige der beobachteten Arten einen Anstieg der Anzahl an Horststandorten (Abb. 5). Obwohl die Besucherzahlen im Untersuchungszeitraum stark gestiegen sind, ist der Zusammenhang zwischen steigenden Besucherzahlen und dem Rückgang der Anzahl an Horststandorten aller Greifvogelarten dennoch nicht signifikant (p = 0,707).

Die Auswertung der Daten ergab, dass kein negativer Zusammenhang zwischen der Lage der Horststandorte und der Distanz zu markierten Wanderwegen besteht. Im Gegenteil: Die Anzahl der Horststandorte sinkt mit zunehmender Entfernung zu markierten Wanderwegen stark signifikant ab (ß = –0,01, p 0,01). Die naheliegende Ursache hierfür ist, dass etwa 70 % der Fläche im Nationalpark Hainich weniger als 500 m von einem markierten Wanderweg im Nationalparkgebiet entfernt ist. In diesem Bereich liegen etwa 80 % aller Horststandorte (Abb. 6). Einige weit von markierten Wanderwegen entfernte Bereiche des Nationalparks weisen keine Horststandorte auf. Auch Abb. 6 macht klar, dass es bei den der Untersuchung zu Grunde liegenden Distanzklassen von 500-m-Schritten keinerlei negativen Zusammenhang zwischen Horststandorten und der Distanz zu markierten Wanderwegen gibt. Hierdurch können zumindest bei diesen Distanzklassen potenziell negative Störungsauswirkungen von Wanderern auf markierten Wegen ausgeschlossen werden. Explizit durch diese Untersuchungen nicht ausgeschlossen werden können potenzielle Störungen in sehr geringen Distanzen von z. B. weniger als 50 m zu Wanderwegen.

4 Diskussion

Die Auswertung der Daten aus dem Specht-Monitoring zeigt keinen Unterschied zwischen der Anzahl an Spechtbeobachtungen an wegnahen und wegfernen Zählpunkten. Entfernungen zu (Wander-)Wegen und damit potenziell verbundene Störungen durch Besucher scheinen daher keinen negativen Einfluss auf die Individuendichte der Spechte zu haben. Das liegt vermutlich daran, dass Höhlenbrüter von Störungen weniger beeinflusst werden als Vögel, die in offenen Nestern brüten(Bötschet al. 2017, Kangaset al. 2010). Wesentlich wichtiger für die Besiedlung eines Habitats sind das Vorhandensein geeigneter Bäume zur Anlage der Bruthöhlen sowie ausreichende Nahrungsressourcen. So zeigt z. B. der Mittelspecht eine starke Bindung an Wälder mit einem hohen Anteil an grobborkigen Bäumen(Baueret al. 2005).Grau- und Grünspecht hingegen bevorzugen halboffene und reich gegliederte Landschaften und sind hauptsächlich auf Ameisen als Nahrungsquelle angewiesen(Baueret al. 2005).

Die artspezifische Reviergröße kann auch dazu führen, dass mehrere Zählpunkte des Monitorings in einem Brutrevier liegen. Bei Revieren mit mehr als 20 ha Fläche können deshalb sowohl wegferne als auch wegnahe Zählpunkte in einem Revier liegen. Noch aussagekräftiger wäre im Hinblick auf den Einfluss der Wegnähe auf die Siedlungsdichte von Spechten deshalb die Analyse der Entfernung besetzter Höhlenbäume zu unterschiedlich frequentierten Wanderwegen, jedoch sind solche Daten nicht verfügbar. Unabhängig von Störungen durch Wanderer können Wege nachGarnielet al.(2007)durch den Schneiseneffekt die Eignung des Lebensraumes einschränken. So zeigtenMilleret al. (1998), dass bestimmte Vogelarten Wege meiden, wohingegen Arten, die eher zu den Generalisten zählen, häufiger an Wegen anzutreffen sind.

Die Anzahl der Spechtbeobachtungen wie auch die Besucherzahlen im Nationalpark zeigen eine positive Entwicklung. Die Zahl der Spechtbeobachtungen stieg auf den wegfernen Zählpunkten für Buntspecht und Mittelspecht signifikant an, auf den wegnahen Zählpunkten war der Anstieg nur für den Buntspecht signifikant. Eine mögliche Erklärung für die positive Entwicklung der Spechtbeobachtungen allgemein und die signifikanten Zunahmen von zwei Arten im Besonderen könnte theoretisch auch ein durch wachsende Besucherzahlen gestiegenes Futterangebot sein, was z. B. Verhaltensänderungen durch Füttern oder zurückgelassene Nahrung hervorruft(Alwiset al. 2016). Ein solcher Zusammenhang wurde z. B. für den Unglückshäher ( Perisoreus infaustus ) an den Lagerfeuerstellen im Pallas-Yllästunturi-Nationalpark (Finnland) bestätigt(Huhta & Sulkava2014). Ein positiver Einfluss auf die Specht-Beobachtungszahlen durch Vergrämung von Prädatoren durch Wanderer ist für Spechte vermutlich nicht relevant, da die Höhlen ohnehin zusätzlichen Schutz vor Prädation bieten(Bötschet al. 2017).

Viel wahrscheinlicher ist ein Anstieg der Specht-Beobachtungszahlen ohne kausale Verbindung zu den steigenden Besucherzahlen. Es ist anzunehmen, dass die stetig fortschreitende Entwicklung des Nationalparks Hainich zu einem naturbelassenen Wald und der daraus resultierende Anstieg von stehendem und liegendem Totholz(Großmannet al.2014)eine Vielzahl potenzieller Lebensräume für die verschiedenen Spechtarten fördert und auf diese Weise zum Anstieg der Specht-Beobachtungszahlen beiträgt.

Die Ergebnisse in Abb. 6 und eine fehlende negative Korrelation zwischen Wanderwegen und Horststandorten von Greifvögeln (vgl. Abschnitt 3) lassen vermuten, dass die Greifvögel ihre Horststandorte unabhängig von der Distanz zu (Wander-)Wegen und damit unabhängig von potenziellen Störungen durch Besucher wählen. Vielmehr scheinen sie sich an bestimmten Strukturelementen zu orientieren, etwa an Baumreihen oder Feldgehölzen, einem freien Anflug, Distanz zu Nahrungshabitaten und Ähnlichem. Dennoch zählen Greifvögel zu den störungsempfindlichen Vogelarten (Kaisanlahti-Jokimäkiet al. 2008). Baueret al.(2005)beschreiben Störungen am Brutplatz durch Erholungsverkehr und Freizeitnutzung als eine mögliche Gefährdungsursache für Wespenbussard, Rohrweihe, Habicht und Rotmilan. Neben potenziellen Störungen durch Besucher als eine Ursache für den nur beim Sperber beobachteten signifikanten Rückgang der sicheren Brutpaare, können auch viele andere Ursachen – insbesondere auch außerhalb des Nationalparks – eine große Rolle spielen: Zu nennen sind hier z. B. die intensive Landwirtschaft in der Umgebung des Nationalparks und der damit verbundene Biozideinsatz (Baueret al. 2005, Grandeet al. 2018).

Spechte gelten als Zeigerarten für spezifische Waldstrukturen(Balmer & Blank2014)und werden als relativ störungsunempfindlich angesehen(Bötschet al. 2017, Kangaset al. 2010).Der fehlende Zusammenhang zwischen den Beobachtungszahlen der Spechte und der Entfernung zu den (Wander-)Wegen im Nationalpark sowie der steigenden Besucherzahl legt die Vermutung nahe, dass es keine negativen Auswirkungen des Wandertourismus auf die Spechtarten im Untersuchungsgebiet gibt. Dies deckt sich mit anderen Studien zu Auswirkungen von Natur- bzw. Wandertourismus auf (Brut-)Vögel, in denen ebenfalls kein negativer Einfluss durch Störungen nachgewiesen werden konnte (Palamino & Carrsacal2010, Smith-Castro & Rodevald2010). Anders als Spechte gelten Greifvögel als störungsempfindlich(Baueret al. 2005, Kaisanlahti-Jokimäkiet al. 2008). Zwar existiert kein negativer Zusammenhang zwischen Horstzahlen und der Distanz zu Wegen (eher ein positiver), aber aufgrund der über die Jahre insgesamt sinkenden Horstzahlen kann ein potenziell negativer Einfluss steigender Besucherzahlen im Nationalpark nicht ausgeschlossen werden. Neben der Vielzahl bestehender anderer potenziell negativer Einflussfaktoren auf die Bestandsentwicklung der Greifvögel im Untersuchungsgebiet ist ein eindeutiger und alleiniger Einfluss des Störungspotenzials durch Besucher immer schwer zu erkennen(Tablado & Jenni2017)und bezogen auf die Ergebnisse der vorliegenden Studie eher unwahrscheinlich.

Literatur

Alwis, N., Perera, P., Dayawansa, N. (2016): Response of tropical avifauna to visitor recreational disturbances: a case study from the Sinharaja World Heritage Forest, Sri Lanka. Avian Res 7 (1), 400.

Arbeitsgemeinschaft Verbrauchs- und Medienanalyse(2017):Konsumenten punktgenau erreichen – Basisinformationen für fundierte Mediaentscheidungen.

Balmer, J.,Blank, J. (2014): Die Vogelwelt des Nationalparks Hainich – Mit Ringfundmitteilungen der Beringungszentrale Hiddensee 11/2013. Ringfundmitteilung der Vogelwarte Hiddensee 11/2013.ERFORSCHEN, Bd. 4; Nationalpark-Verwaltung Hainich (Hrsg.), Bad Langensalza.

Balmford, A., Beresford, J., Green, J., Naidoo, R., Walpole, M., Manica, A. (2009): A global perspective on trends in nature-based tourism. PLoS biology 7 (6).

Bauer, H.-G., Bezzel, E., Fiedler, W.,unter Mitarbeit von Sabine Baumann, Peter H. Barthel, Peter Berthold, Andres J. Helbing (†), Herbert Hoi, Peter Knaus, Hans-Willy Ley, Markus Nipkow, Christoph Purschke, Alexandra Spoll (2005): Nonpasseriformes – Nichtsperlingsvögel, AULA-Verl., Wiebelsheim. 2. Aufl., 808 S.

BMUB, BfN(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit,Bundesamt für Naturschutz; 2016):Naturbewusstsein 2015 – Bevölkerungsumfrage zu Natur und biologischer Vielfalt.

Bötsch, Y., Tablado, Z., Jenni, L. (2017): Experimental evidence of human recreational disturbance effects on bird-territory establishment. Proceedings. Biological sciences 284.

Garniel, A., Daunicht, W. D., Mierwald, U., Ojowski, U. (2007): Vögel und Verkehrslärm. Quantifizierung und Bewältigung entscheidungserheblicher Auswirkungen von Verkehrslärm auf die Avifauna. Schlussbericht November 2007 / Kurzfassung. FuEVorhaben 02.237/2003/LR des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung, Bonn, Kiel.

Grande, J., Orozco-Valor, P., Liébana, M., Sarasola, J. (2018):Birds of Prey in Agricultural Landscapes: The Role of Agriculture Expansion and Intensification. In: Sarasola, J. H. et al., Hrsg., Birds of Prey, Springer International Publishing, Cham, 197-228.

Großmann, M., Klaus, S., Stephan, T. (2014): Nationalpark Hainich - Weltnaturerbe in Thüringen, Natur+Text, Rangsdorf, 156 S.

Henkel, A., Schacky, S. (2017): Specht-Monitoring 2005 bis 2015 im Nationalpark Hainich/Thüringen. Charadrius 53 (1-2), 55-63.

Huhta, E., Sulkava, P. (2014): The impact of nature-based tourism on bird communities: a case study in Pallas-Yllästunturi National Park. Environmental management 53 (5), 1005-1014.

Kaisanlahti-Jokimäki, M.-L., Jokimäki, J., Huhta, E., Ukkola, M., Helle, P., Ollila, T. (2008): Territory occupancy and breeding success of the Golden Eagle (Aquila chrysaetos) around tourist destinations in northern Finland. Ornis Fennica (85), 2-12.

Kangas, K., Luoto, M., Ihantola, A., Tomppo, E., Siikamäki, P. (2010): Recreation-induced changes in boreal bird communities in protected areas. Ecological Applications 20 (6), 1775-1786.

Miller, S., Knight, R., Miller, C. (Februar 1998): Influence of recreational trails on breeding bird communities. Ecological Applications (8), 162-169.

Monz, C., Pickering, C., Hadwen, W. (2013): Recent advances in recreation ecology and the implications of different relationships between recreation use and ecological impacts. Frontiers in Ecology and the Environment 11 (8), 441-446.

Palmino, D., Carrascal, L. (2007): Impact of forest recreation on forest bird communities: non-detrimental effects of trail and picnic areas. ACTA ZOOLOGICA SINICA (53), 54-63.

Smith-Castro, J., Rodewald, A. (2010):Behavioral responses of nesting birds to human disturbance along recreational trails. Journal of Field Ornithology 81 (2), 130-138.

Südbeck, P., Andretzke, H., Fischer, S., Gedeon, K., Schikore, T., Schröder, K., Sudfeldt, C. (Hrsg.) (2005):Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell, 777 S.

Steven, R., Pickering, C., Guy Castley, J. (2011): A review of the impacts of nature based recreation on birds. Journal of environmental management 92 (10), 2287-2294.

Tablado, Z., Jenni, L. (2017): Determinants of uncertainty in wildlife responses to human disturbance. Biological reviews of the Cambridge Philosophical Society 92 (1), 216-233.

Thüringer Landesamt für Statistik (2018): https://statistik.thueringen.de/Themennavi.asp?sg=45&unterlink=han. Zuletzt aufgerufen am 21.08.2018

Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (2013): Planungsrelevante Vogelarten in Thüringen. Auflistung als pdf-Datei zum Download. URL https://www.thueringen.de/imperia/md/content/tlug/abt3/2013_planungsrel_vogelarten.pdf

Wimmer, N., Zahner, V.(2010): Spechte. Leben in der Vertikale. G. Braun Buchverlag, Karlsruhe, 112 S.

Fazit für die Praxis

- • Es besteht kein statistisch gesicherter negativer Zusammenhang zwischen der Distanz zu Wanderwegen und der Anzahl an Spechtbeobachtungen oder der Anzahl von Horststandorten von Greifvögeln im Nationalpark Hainich.

- • Weiterhin besteht auch kein statistisch gesicherter negativer Zusammenhang zwischen steigenden Besucherzahlen im Schutzgebiet und den Veränderungen der Specht-Beobachtungszahlen und der Anzahl der Greifvogel-Horststandorte.

- • Bei Greifvögeln sind bei näheren Distanzen zu Wanderwegen potenzielle Störungen durch Besucher nicht auszuschließen, doch scheint der negative Einfluss von Wandertourismus auf streng geschützte Vogelarten im Wald von relativ geringer Bedeutung zu sein.

Kontakt

Ann-Katrin Gohlke , M. Eng., arbeitet seit September 2018 bei der Stiftung Naturschutz Thüringen, welche als Träger des Nationalen Naturmonuments „Grünes Band Thüringen“ den bedeutenden Biotopverbund und die einzigartige Erinnerungslandschaft erhält, schützt und entwickelt. Studium der Biogeowissenschaften an der FSU Jena und Studium der Landschaftsarchitektur an der FH Erfurt.

> ann-katrin.heynlein@snt.thueringen.de

Andreas Henkel , Diplomforstingenieur (FH), ist seit 2012 Mitarbeiter in der Nationalparkverwaltung Hainich und hier für das Sachgebiet Naturschutz und Forschung zuständig. Nach dem Studium an der Fachhochschule für Forstwirtschaft Schwarzburg in der Thüringer Landesforstverwaltung tätig (Aufgabenbereiche Waldnaturschutz, Umsetzung von Natura 2000).

> andreas.henkel@nnl.thueringen.de

Prof. Dr. Stefan Brunzel hat seit 2016 die Professur für Biologische Vielfalt und Artenschutz an der FH Erfurt inne. Seit 2003 als selbstständiger Biologe in der Landschaftsplanung und Forschung tätig, zudem langjährig als Lehrbeauftragter und Mitarbeiter der Universitäten Marburg und Essen. Forschungsprojekte zur Flora von Siedlungen, zu Erhaltungskulturen und Wiederansiedlungen gefährdeter Pflanzenarten, sowie zur Veränderung von Tagfaltergemeinschaften im Zuge des Klimawandels. Promotion 1999 über Ausbreitung standorttreuer Insektenarten.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.