Integration von Ökosystemleistungen in die kommunale und regionale Landschaftsplanung

Abstracts

Bislang existieren bundesweit kaum praktische Erfahrungen, inwieweit eine Integration des Ökosystemleistungs (ÖSL)-Ansatzes in die Landschaftsplanung im regionalen und kommunalen Maßstab möglich ist. Ziel dieser Publikation – als Teilergebnis des BfN-Forschungsvorhabens ÖkoSysLa (Schrapp et al. in Vorb.) – ist es, die drei wesentlichen Innovationspotenziale (s. u.) des ÖSL-Ansatzes anhand konkreter Planungsbeispiele mit Fachexperten der Landschaftsplanung zu evaluieren.

Mit einer Online-Befragung wurde überprüft, ob durch das Hervorheben (1) der Beiträge von ÖSL für das menschliche Wohlergehen sowie (2) der quantitativen und (3) der monetären Aspekte von ÖSL die Möglichkeit besteht, Ziele und Inhalte der Landschaftsplanung besser vermitteln zu können. Dies wurde für die Arbeitsschritte der Bestandsaufnahme und -bewertung sowie für die Maßnahmenplanung erhoben.

Die Ergebnisse der durchgeführten Befragung deuten auf den generellen Bedarf hin, den ÖSL-Ansatz in die Landschaftsplanung zu integrieren. Dies betrifft insbesondere die Berücksichtigung des Nutzens von Natur und Landschaft für das menschliche Wohlergehen sowie die Modernisierung der Landschaftsplanung durch die Anwendung quantitativer Verfahren. Die Etablierung dazu geeigneter Methoden und Leitfäden, die Bereitstellung ergänzender Datengrundlagen sowie die Vermittlung ergänzenden Fachwissens wurden von den Befragten als notwendige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration genannt.

Integrating ecosystem services into municipal and regional landscape planning – added value and insights for planning practice

Practical experience on how the Ecosystem Services (ES) concept can be applied in landscape planning at the local and regional scale in Germany is still scarce. The aim of this contribution, developed within the ÖkoSysLa project funded by the German Federal Agency for Nature Conservation (BfN), is to evaluate three innovative aspects (see below) of the ES concept based on specific planning examples through an online survey among planning practitioners.

The goal of the online survey was to find out whether (1) emphasizing contributions of ES for human well-being, (2) quantification and (3) monetization of ES would allow better conveyance of the key objectives and results of landscape planning. In this paper, we addressed these questions along multiple value steps of landscape planning, from initial inventory assessment to the planning of possible implementation measures.

The results of the study show that the implementation of the ES concept into landscape planning would be helpful in general. This applies in particular to the consideration of the human well-being aspect as well as the modernization of landscape planning via quantification methods. The questionnaire also showed that successful implementation requires in particular the establishment of appropriate methods, guidelines, and supplementing databases as well as transmitting the required know-how among planners and practitioners.

- Veröffentlicht am

Diese Veröffentlichung entstand im Rahmen des F+E-Vorhabens "Planerische Steuerung des Ausbaus erneuerbarer Energien durch planerische Instrumente - Ökosystemleistungen in der Landschaftsplanung", das vom Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit unter dem Förderkennzeichen 3515823000 gefördert wurde.

Zuletzt angepasst am 7.11.2019

1 Einleitung

1.1 ÖSL in der räumlichen Planung

Die Anzahl wissenschaftlicher Publikationen zum Thema Ökosystemleistungen (ÖSL) hat sich in der letzten Dekade exponentiell erhöht, wie zahlreiche Literatur-Reviews belegen (Chaudharyet al. 2015,Everset al. 2018,Waylenet al. 2014). Die große Mehrheit an Veröffentlichungen widmet sich jedoch theoretisch-konzeptionellen Fragestellungen (Haines-Young & Potschin 2018, Millennium Ecosystem Assessment 2005, The Economics of Ecosystems and Biodiversity 2010).

Eine noch ungeklärte Frage bleibt bislang die nach der Integration des ÖSL-Ansatzes in räumliche Planungsinstrumente (Albert et al. 2016, Heiland et al. 2016). Herausforderungen einer Integration bestehen unter anderem in der mangelnden Akzeptanz des ÖSL-Ansatzes aus Sorge um eine Kommerzialisierung bzw. Kommodifizierung, also die Bewertung von Natur und Landschaft am Markt (Elsasser 2017). Weitere Limitierungen haben ihre Ursache in der fehlenden gesetzlichen Beauftragung, in der Komplexität des Ansatzes (Portmann 2013) sowie in der begrenzten Operationalisierbarkeit durch nicht verfügbare Daten, Bewertungsverfahren und fehlende Fallbeispiele (Albert et al. 2014b, Kabisch 2015, Koschke et al. 2014).

Jedoch werden durch internationale (Fürstet al. 2014,Ronchi2018,Spyraet al. 2018, Termorshuizen & Opdam 2009) sowie nationale Studien (Albert et al. 2014a, Haaren et al. 2016, Heiland et al. 2016) auch vielfältige Chancen gesehen, die räumliche Planung durch die Integration des ÖSL-Ansatzes zu verbessern. Auf nationaler Ebene gibt es in Deutschland bereits Bestrebungen, den ÖSL-Ansatz in der Entscheidungsfindung (Naturkapital Deutschland – TEEB DE 2018) zu berücksichtigen, sowohl in ländlichen (Naturkapital Deutschland 2016b) als auch in urbanen (Naturkapital Deutschland 2016a) Räumen.

Vorteile einer Integration auf der lokalen und regionalen Ebene werden derzeit im Bereich Grüner Infrastruktur (Renk 2019) und urbaner Ökosysteme, insbesondere im stadtplanerischen Kontext (Kabisch 2015), diskutiert. Aktuell bestehen vor allem Fragen zu den konzeptionellen und methodischen Rahmenbedingungen sowie zu den Ansprüchen der Anwender für eine praxisorientierte Berücksichtigung von ÖSL in der Landschaftsplanung (Heiland et al. 2016).

Bislang existieren bundesweit kaum praktische Erfahrungen, inwieweit eine Integration des ÖSL-Ansatzes in die Landschaftsplanung im regionalen und kommunalen Maßstab möglich ist. Für eine erfolgreiche Integration des ÖSL-Ansatzes in die Landschaftsplanung ist es jedoch unerlässlich a) die Integration anhand konkreter Planungsbeispiele durchzuführen und b) die Expertise der Planungspraxis einzubinden. Zu beiden Punkten gibt es deutschlandweit nur vereinzelte Anwendungsbeispiele (Albert et al. 2014b, Haase et al. 2012, Schliep et al. 2016).

Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) beauftragte 2016 das Institut für Ökologie und Landschaft der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf damit, Möglichkeiten einer Integration des ÖSL-Ansatzes zur Stärkung und Weiterentwicklung der Landschaftsplanung zu prüfen („Ökosystemleistungen in der Landschaftsplanung“ – im Folgenden „ÖkoSysLa“; Schrapp et al. in Vorbereitung). Basierend auf Erkenntnissen aus Literaturauswertungen wurden aktuelle Landschaftspläne wie auch Landschaftsrahmenpläne in verschiedenen Arbeitsschritten durch inhaltliche und methodische Ergänzungen des ÖSL-Ansatzes umgearbeitet und weiterentwickelt. Ausgewählte Praxisbeispiele wurden anschließend mit Adressaten und Entscheidungsträgern der Landschaftsplanung evaluiert. Die Ergebnisse der Expertenbefragung aus dem ÖkoSysLa-Projekt (Schrapp et al. in Vorbereitung) werden in der vorliegenden Publikation dargestellt, um folgende Forschungsfragen zu beantworten:

1. Welche Chancen und Risiken ergeben sich durch eine mögliche Integration des ÖSL-Ansatzes für die kommunale und regionale Landschaftsplanung? Welcher Bedarf kann diesbezüglich seitens der Planungspraxis abgeleitet werden?

2. In welchen konkreten Arbeitsschritten bietet der ÖSL-Ansatz einen Mehrwert und Erkenntnisgewinn für die Landschaftsplanung?

3. Welche Aspekte sind aus planerischer Sicht unerlässlich für eine erfolgreiche Berücksichtigung des ÖSL-Ansatzes in die Landschaftsplanung?

1.2. Wesentliche Innovationspotenziale des ÖSL-Ansatzes für die Landschaftsplanung

Im Forschungsprojekt ÖkoSysLa (Schrapp et al. in Vorbereitung) wurden, basierend auf aktuellen Publikationen (vgl. Albert et al. 2014b, Kabisch 2015, Naturkapital Deutschland 2016b), die wesentlichen Innovationspotenziale formuliert, die sich für die kommunale und regionale Landschaftsplanung aus einer Integration des ÖSL-Ansatzes ergeben können. Diese Innovationspotenziale stellen Arbeitshypothesen für die folgende Expertenbefragung dar:

- Die Ziele und Inhalte der Landschaftsplanung können durch das Hervorheben der Beiträge von ÖSL für das individuelle menschliche Wohlergehen besser vermittelt und durchgesetzt werden.

- Eine Integration von Quantifizierungsansätzen in die Landschaftsplanung kann zu einer methodischen Weiterentwicklung und Modernisierung der Landschaftsplanung beitragen.

- Die monetäre Bewertung von ÖSL kann über die beiden Innovationen hinaus zusätzliche Argumente für die Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung von Natur und Landschaft bereitstellen und somit weitere nützliche Informationen für landschaftsplanerische Entscheidungsprozesse liefern.

2 Methodik

2.1 Expertenbefragung – Zielgruppe und Aufbau

Für die Expertenbefragung wurde eine quantitativ-standardisierte Online-Form gewählt. Dabei wurden im Zusammenhang mit den o. g. Arbeitshypothesen 26 Fragen gestellt. Zielgruppe der Befragung waren Fachexperten aus der Landschaftsplanung, darunter Vertreter von Planungsbüros, Naturschutzbehörden, Auftraggebern (Kommunen und Planungsverbände) sowie Hochschulen.

Die Befragung begann mit einer kurzen Einführung in das Forschungsvorhaben. Dabei wurden den Befragten die Zielsetzung des Projekts sowie die Intention der Expertenbefragung dargelegt. Um ein gemeinsames Verständnis unter den Befragten herzustellen, wurden anschließend eine allgemeine Definition von ÖSL (Marzelli et al. 2012, Naturkapital Deutschland 2016b) sowie die wesentlichen Innovationspotenziale des ÖSL-Ansatzes für die Landschaftsplanung in einfachen Worten dargestellt. Daran angelehnt wurde der Fragebogen in fünf Themenbereiche gegliedert:

I. ÖSL als Grundlage des menschlichen Wohlergehens

II. Quantitative Betrachtung von ÖSL in der Bestandserfassung und -bewertung

III. Monetäre Bewertung von ÖSL in der Bestandserfassung und -bewertung

IV. ÖSL in der Konfliktanalyse und Maßnahmenplanung

V. Übergeordnete Fragestellungen

2.2 Kartografische Darstellung der Umsetzungsbeispiele

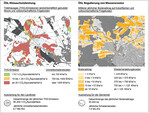

Als Grundlage der Befragung dienten zwei Integrationsbeispiele, basierend auf einem Landschaftsplan und einem Landschaftsrahmenplan, die im Rahmen des Forschungsprojektes ÖkoSysLa erarbeitet wurden (Schrapp et al. in Vorbereitung). Grundvoraussetzung für die Auswahl der ÖSL war die Möglichkeit, diese ÖSL mittels Indikatoren auf der kommunalen bzw. regionalen Planungsebene flächenhaft qualitativ, quantitativ und monetär erfassen zu können. Für die Umfrage wurden die ÖSL „Klimaschutzleistung“ sowie „Regulierung von Wassererosion“ ausgewählt.

Klimaschutzleistung: Mit der landwirtschaftlichen Nutzung von Moorflächen werden große Mengen an CO2und anderen klimarelevanten Gasen freigesetzt. Diese Effekte verursachen z. B. in Niedersachsen einen Anteil von rund 12 % der gesamten Treibhausgas-Emissionen (THG) (Flessa2012). Der Landschaftsrahmenplan Lüneburg thematisiert die hohe Bedeutung von Mooren, Wäldern und Dauergrünland für den Klimaschutz. Aus diesem Grund wurde die ÖSL Klimaschutzleistung beispielhaft für den Landkreis Lüneburg erarbeitet (Abb. 1a). Zur quantitativen Ermittlung der Klimaschutzleistung wurde der Indikator „Treibhausgas (THG)-Emissionen landwirtschaftlich genutzter Moorflächen“ anhand durchschnittlicher Emissionswerte nach Moortypen und Landnutzung ermittelt (vgl. Drösler et al. 2011, Hiraishi et al. 2014, Höper 2015). Die monetäre Bewertung erfolgte durch die Schätzung der Klimafolgeschäden der ermittelten Treibhausgase nach einem Umweltschadenskostenansatz des Umweltbundesamtes (2007) mit 70 €/t CO2. Zwar wurde im Rahmen der Methodenkonvention 3.0 zur Ermittlung von Umweltkosten (UBA 2019) vom Umweltbundesamt ein aktualisierter Kostenansatz von 180 €/t CO2eingeführt, dieser konnte jedoch bei der Expertenbefragung im Herbst 2018 nicht mehr berücksichtigt werden.

Regulierung von Wassererosion: Im Landschaftsplan der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm wird aufgrund der hohen Hangneigungen und erosionsanfälliger Böden auf die Wassererosion deutlich hingewiesen, weshalb die Stadt als Fallbeispiel für die Analyse der ÖSL „Regulierung von Wassererosion“ ausgewählt wurde. Für diese ÖSL wurde der mittlere jährliche Bodenabtrag auf Ackerflächen durch die Allgemeine Bodenabtragsgleichung (ABAG – Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft 2017) modelliert. Die volkswirtschaftlichen Kosten für den Ersatz pro t Bodenabtrag (75 €/t) wurden auf Basis von Grünwald & Wende (2013) (Wiederherstellungskostenansatz) ermittelt (Abb. 1b).

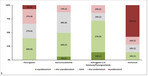

Über die Bestandsaufnahme und -bewertung von ÖSL hinaus wurde auch ein Beispiel entwickelt, das die Auswirkungen von unterschiedlichen naturschutzfachlichen Maßnahmen auf eine ÖSL darstellt. Hierzu wurden zwei Maßnahmenvorschläge (Umwandlung von Ackerflächen in 1) Intensiv- und 2) Nassgrünland) des Landschaftsrahmenplans Lüneburg kartografisch als Planungsvarianten abgebildet sowie die Einsparungspotenziale von THG-Emissionen und die damit verbundenen Umweltschadenskosten berechnet (Abb. 2).

3 Ergebnisse der Expertenbefragung

3.1 Datenbasis

Von insgesamt 207 versendeten Fragebögen wurden 46 überwiegend vollständig ausgefüllt (Teilnahmequote 22 %). Es nahmen jeweils 16 Personen von Planungsbüros und Naturschutzbehörden sowie jeweils 7 Personen von Planungsämtern und Hochschulen teil. Die Tätigkeitsfelder der Befragten konzentrierten sich vorwiegend auf die regionale und kommunale Ebene. Im Folgenden werden die Ergebnisse zu jedem der fünf oben genannten Themenbereiche dargestellt.

3.2 ÖSL als Grundlage des menschlichen Wohlergehens

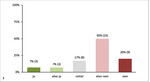

Mehr als zwei Drittel der Befragten sind der Meinung, dass der Nutzen von Natur und Landschaft für den Menschen bzw. für dessen Wohlergehen in der Landschaftsplanung derzeit eher nicht bis nicht ausreichend dargestellt wird (Abb. 3). Nach Auffassung der Befragten kann die Betonung des Beitrages von ÖSL als Grundlage für das menschliche Wohlergehen dazu beitragen, die Öffentlichkeit stärker für die Belange von Natur und Landschaft zu sensibilisieren (76 %). Eine bessere Umsetzung der Ziele der Landschaftsplanung wird dagegen nur von einem Drittel der Befragten erwartet und damit deutlich zurückhaltender beurteilt. Vorteile für die Kommunikation werden dabei weniger für die inhaltliche Diskussion unter Fachexperten, sondern eher mit Bürgern, Verbänden und Landnutzern (69 % Zustimmung) gesehen.

In der Literatur vorgebrachte Bedenken bezüglich der Betonung von Nutzenaspekten in der Landschaftsplanung und damit verbundene Risiken werden von den Befragten geteilt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehen sowohl den möglichen Verlust intrinsischer Werte der Natur (58 %) als auch die ungleiche Gewichtung von ÖSL in Entscheidungsprozessen (52 %) als mögliches Risiko an.

3.3 Quantitative Bewertung von ÖSL in der Bestandsaufnahme und -bewertung

Die dargestellten Beispiele zur Quantifizierung von ÖSL in der Landschaftsplanung (vgl. Abb. 1) werden von den Befragten überwiegend als verständlich wahrgenommen. Dabei wird ein eindeutiger Erkenntnisgewinn gegenüber qualitativen Bewertungsansätzen bestätigt (Abb. 4). Zwei Drittel der Befragten sehen in Quantifizierungsansätzen eine gute Möglichkeit, die Inhalte des Landschaftsplans besser an die Öffentlichkeit zu kommunizieren. Für die Kommunikation mit Behördenvertretern und Planern sehen 45 % der Befragten Vorteile. Die Vermittlung einer Scheingenauigkeit (Albert et al. 2014b) durch die Quantifizierung von ÖSL wird von den Beteiligten überwiegend als eher unproblematisch eingeschätzt.

3.4 Monetäre Bewertung von ÖSL in der Bestandsaufnahme und -bewertung

Im Vergleich zu den quantitativen Verfahren werden die in der Umfrage gezeigten monetären Beispiele als weniger verständlich bewertet. Dennoch sieht knapp die Hälfte der Befragten in den gezeigten Kartenbeispielen zur Monetarisierung einen Gewinn für die eigene berufliche Tätigkeit (47 % und 52 %). Auch in diesem Beispiel werden Potenziale in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit gesehen. Ethische Bedenken einer monetären Bewertung der Natur (vgl. Eser 2016, McCauley 2006) werden anhand der gezeigten Beispiele als eher unproblematisch bewertet.

3.5 ÖSL in der Konfliktanalyse und Maßnahmenplanung

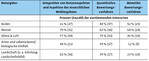

Die Integration des ÖSL-Ansatzes in die Maßnahmenplanung (vgl. Abb. 2) wird als verständlich bewertet und der Erkenntnisgewinn durch die quantitative und monetäre Betrachtung als hoch eingeschätzt (78 % und 60 %). Die Befragten gaben an, eine quantitative und monetäre Betrachtung könne zu einer höheren Akzeptanz der Auswahl von naturschutzfachlichen Maßnahmen der Landschaftsplanung beitragen. Eine monetäre Bilanzierung der Auswirkungen einer Maßnahme auf verschiedene ÖSL wird als unproblematisch eingeschätzt. Vertreter von Hochschulen sowie Planungsbüros haben hierbei Bedenken (Abb. 5).

3.6 Mehrwert des ÖSL-Ansatzes für die Landschaftsplanung

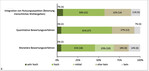

Die Mehrheit der Befragten sieht in der Integration des ÖSL-Ansatzes für die berufliche Tätigkeit einen Mehrwert (Abb. 6). Dabei werden insbesondere in der Integration von Nutzenaspekten (Zustimmung 57 %) sowie in den quantitativen Bewertungsansätzen (Zustimmung 66 %) Vorteile gesehen. Monetäre Bewertungsverfahren werden etwas kritischer beurteilt (Zustimmung 46 %).

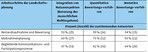

Insbesondere in der Betonung des menschlichen Wohlergehens sowie in der quantitativen Bewertung von ÖSL werden große Potenziale in allen Arbeitsschritten der Landschaftsplanung gesehen (Tab. 1). Weitere Vorteile erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in begleitenden Kommunikations- und Partizipationsprozessen. Zwei Drittel der Befragten erkannten einen eindeutigen Mehrwert für die Anwendung des ÖSL-Ansatzes in informellen, diskursiven Beteiligungsverfahren (z. B. Planungszellen, Bürgerforen, Zukunftswerkstätten).

Eine Integration des ÖSL-Ansatzes für das Schutzgut „Arten und Lebensräume, biologische Vielfalt“ wird unter anderem wegen fehlender methodischer Ansätze von wenigen Befragten als hilfreich angesehen. Für alle weiteren Naturgüter, insbesondere aber für das Schutzgut „Landschaft (u. a. Erholung, Landschaftsbild)“, wird die Integration von Nutzenaspekten bzw. die Betonung des menschlichen Wohlergehens als förderlich beurteilt. Quantitative Bewertungsverfahren werden insbesondere für die abiotischen Naturgüter als gewinnbringend erachtet (Tab. 2).

Nahezu zwei Drittel der Befragten sehen keinen Bedarf für eine Anpassung gesetzlicher Rahmenbedingungen zur Integration von ÖSL in die Landschaftsplanung. Einfache Methodenbeschreibungen bzw. Leitfäden werden hingegen von drei Vierteln der Befragten als hilfreich bewertet. Einen noch höheren Bedarf sehen die Beteiligten in der Bereitstellung von ergänzenden Datengrundlagen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, insbesondere die Fachleute aus der alltäglichen Praxis der Landschaftsplanung (Planungsbüros, Naturschutzbehörden und Auftraggeber) benennen die fachliche Weiterbildung von Planern und der Verwaltung als notwendig für eine erfolgreiche Integration. Darüber hinaus finden vor allem Planungsbüros die Bereitstellung von zusätzlichen finanziellen und zeitlichen Ressourcen für eine Integration essenziell (Abb. 7).

4 Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse

4.1 Datenbasis

Das hier dargestellte Forschungsprojekt ist eines der wenigen Vorhaben in Deutschland (vgl. Albert et al. 2014b), bei dem anhand konkreter Planwerke auf der kommunalen und regionalen Ebene eine Integration des ÖSL-Ansatzes entwickelt, beispielhaft umgesetzt und mit Akteuren aus der Planungspraxis diskutiert wurde. Die Teilnahmequote der Befragung entspricht dem Rücklauf vergleichbarer Untersuchungen (Albert et al. 2014b, Theobald 2014). Für die Interpretation der Ergebnisse ist jedoch zu beachten, dass die aufgeführten Fallstudien eine Auswahl der im Forschungsvorhaben ÖkoSysLa (Schrapp et al. in Vorbereitung) behandelten ÖSL und Kartenwerke darstellen und somit als Best-Case-Beispiele dienen. Das Forschungsvorhaben konnte bestätigen, dass in der Literatur für viele ÖSL derzeit keine für die Landschaftsplanung geeigneten Indikatoren zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sind die Indikatoren in ihrer Aussagekraft zur jeweiligen ÖSL eingeschränkt oder nur schwer verständlich (vgl. auch Albert et al. 2014b). Die Ergebnisse können daher nicht auf alle ÖSL übertragen werden.

Im Rahmen der Expertenbefragung wurden für die Darstellung der Praxisbeispiele die wesentlichen Basisbegriffe (z. B. Ökosystemleistungen) und Hintergrundinformationen (vom ÖSL-Ansatz erwartete Vorteile) eingeführt, die Verwendung von fachspezifischen Termini jedoch vermieden. Es hat sich gezeigt, dass diese Informationen ausreichen, um den Befragten die wesentlichen Inhalte der dargestellten Beispielkarten zu vermitteln. Die hier vorgeschlagenen Anwendungsbeispiele wurden durchgehend als allgemeinverständlich bezeichnet. Anstatt detaillierter definitorischer Abgrenzungen konnten ÖSL auch durch die konkrete Umsetzung erläutert werden. Die Expertenbefragung hat insgesamt bestätigt, dass der ÖSL-Ansatz grundsätzlich einen Erkenntnisgewinn und einen Mehrwert für die Planungspraxis bietet.

4.2 Berücksichtigung des Nutzens von Natur und Landschaft für den Menschen

Durch die Umfrage konnte festgestellt werden, dass der Nutzen von Natur und Landschaft für den Menschen bzw. für dessen Wohlergehen in der Landschaftsplanung derzeit mangelhaft verdeutlicht wird. Bei einer Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte durch ÖSL würden mehr als die Hälfte der Befragten einen Mehrwert für die eigene berufliche Tätigkeit sehen. Vorteile werden insbesondere erwartet in der Vermittlung der Inhalte des Landschaftsplans sowie in der Sensibilisierung der Öffentlichkeit gegenüber Umweltthemen. Allerdings bestehen auch Bedenken, dass durch eine stärkere Fokussierung auf Nutzenaspekte der intrinsische Wert der Natur in den Hintergrund gerät oder es zu einer ungleichen Gewichtung verschiedener ÖSL in Entscheidungsprozessen kommt.

Eine stärkere Berücksichtigung des Nutzens von Natur und Landschaft für den Menschen kann zum einen durch das entsprechende Wording, insbesondere durch das Hervorheben des Zusammenhangs von Natur und Landschaft und dem menschlichen Wohlergehen hergestellt werden. Zum anderen lässt sich dies auch durch die Verwendung bestimmter Nutzenindikatoren und weiterführender statistischer Informationen verwirklichen, die sowohl die ökonomische als auch die soziale Dimension einer Ökosystemleistung beleuchten.

Ein erster Ansatz hierzu ist der Leitfaden der kommunalen Landschaftsplanung von Baden-Württemberg. Der Leitfaden empfiehlt in der Landschaftsplanung „die potenzielle Betroffenheit von Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen durch Hitzebelastungen gegenüber dem Klimawandel“ darzustellen (Hage+Hoppenstedt Partner 2018). Dieser Ansatz ist auch auf andere Leistungen übertragbar, beispielsweise durch die Angabe von Anzahlen von durch Hochwasserereignisse betroffenen Personen. Eine solche Berücksichtigung des menschlichen Wohlergehens in die Landschaftsplanung wäre ohne größeren Mehraufwand realisierbar. ÖSL bieten somit insgesamt die Chance, den aus Ökosystemen bezogenen Nutzen für das menschliche Wohlergehen zu thematisieren, allerdings lassen sich Nutzenaspekte auch gänzlich ohne den ÖSL-Ansatz darstellen, etwa im Kontext menschlicher Gesundheit (Rittel et al. 2014).

4.3 Quantitative Bewertungsverfahren

Auch durch den Einsatz von quantitativen Verfahren zur Erfassung und Bewertung von ÖSL wird ein Erkenntnisgewinn in Planungsprozessen erwartet. Die Befragten sehen in Quantifizierungsansätzen einen Mehrwert für die eigene berufliche Tätigkeit. Nach deren Meinung kann die Landschaftsplanung vor allem im Rahmen der Kommunikation mit der Öffentlichkeit von quantifizierbaren Aussagen profitieren. Insbesondere bei der Auswahl von naturschutzfachlichen Maßnahmen kann eine quantitative Betrachtung von ÖSL zu einer besseren Einschätzung der Maßnahmeneffizienz und damit einer höheren Akzeptanz der Landschaftsplanung beitragen (vgl. hierzu Naturkapital Deutschland 2016b). Vertreter von Planungsbüros sind hierbei zurückhaltender, da von diesen möglicherweise ein Mehraufwand in der Planung vermutet wird.Albert et al. (2014a) nennen die zusätzliche Arbeitsbelastung von Planern als eine wesentliche Limitierung der Integration von ÖSL in die Landschaftsplanung. Weitere Risiken, die in der Literatur aufgegriffen wurden (vgl. Albert et al. 2014b), wie etwa die Vermittlung einer Scheingenauigkeit durch quantifizierte Aussagen, werden von den Befragten überwiegend als unproblematisch angesehen.

Die Ergebnisse der Umfrage zeigten somit, dass der ÖSL-Ansatz dabei helfen kann, die Landschaftsplanung durch Quantifizierungsansätze zu modernisieren und gleichzeitig durch neue Argumente für die Entscheidungsfindung zu stärken.

Einschränkend muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass es zur Ermittlung und Bewertung zahlreicher ÖSL derzeit keine geeigneten quantitativen Verfahren gibt und die Machbarkeit und Realisierbarkeit einer Integration von ÖSL dadurch eingeschränkt ist. Limitierungen liegen hierzu u. a. in der mangelnden Datenverfügbarkeit. Für die Integration in die Landschaftsplanung sollten daher geeignete Verfahren für die kommunale und regionale Planungsebene entwickelt und geprüft werden.

4.4 Monetäre Bewertungsverfahren

Im Vergleich zu den quantitativen Verfahren werden die in der Umfrage gezeigten monetären Bewertungsbeispiele als weniger verständlich eingeschätzt. Dies könnte an den oft benannten (Albertet al. 2014b,Koschkeet al. 2014,Schliepet al. 2016) geringen umweltökonomischen Fachkenntnissen liegen, die in dieser Studie nach eigener Beurteilung der Befragten als gering bis sehr gering eingestuft worden sind.

Dennoch sieht in den monetären Bewertungsverfahren knapp die Hälfte der Befragten einen Gewinn für die eigene berufliche Tätigkeit. Vorteile werden in erster Linie darin gesehen, die Maßnahmenplanung sowie begleitende Kommunikations- und Partizipationsprozesse zu unterstützen. Ethische Bedenken einer monetären Bewertung der Natur (vgl. u. a. Eser 2016, McCauley 2006) werden anhand der gezeigten Beispiele von den Befragten als eher unproblematisch bewertet.

Die monetäre Bewertung von Umweltleistungen werden in Forschung und Praxis kontrovers diskutiert (Eser 2016, McCauley 2006). Ein Grund, warum die Ergebnisse in der Fachpraxis weniger kritisch gesehen werden, könnte darin liegen, dass in der Umfrage nur weniger stark durch biotische Funktionen beeinflusste ÖSL als Beispiel verwendet wurden. Bei der Einbeziehung stark durch biotische Funktionen beeinflusster ÖSL wurde die monetäre Bewertung insgesamt ablehnender beurteilt (Tab. 2). Ein weiterer Grund kann darin liegen, dass Anwender die Vorteile einer Monetarisierung von ÖSL als Zusatzargument in Entscheidungsprozessen als wichtiger erachten als die damit verbundenen möglichen Nachteile.

Im Forschungsvorhaben ÖkoSysLa hat sich herausgestellt, dass für monetäre Bewertungen im Rahmen der kommunalen und regionalen Landschaftsplanung – in ähnlicher Weise wie bei den quantitativen Verfahren – kaum geeignete methodische Ansätze existieren (Schrapp et al. in Vorbereitung). Eine Integration ist daher derzeit nur in Einzelfällen empfehlenswert. Denkbar wäre der Einsatz monetärer Bewertungsverfahren in begleitenden Kommunikations- und Partizipationsprozessen unter Einbindung von Umweltökonomen.

5 Fazit und Ausblick

Die verstärkte Berücksichtigung der Leistungen von Natur und Landschaft kann wesentlich dazu beitragen, das methodische Gerüst der Landschaftsplanung zu modernisieren sowie neue Argumente für die raumbezogene Entscheidungsfindung zu liefern. Auf Grundlage der dargestellten Ergebnisse seitens potenzieller Fachanwender wird insgesamt ein Bedarf an der Integration des ÖSL-Ansatzes in die Landschaftsplanung abgeleitet.

Eine wissenschaftliche Debatte zu ÖSL in der räumlichen Planung findet derzeit auf der konzeptionellen Ebene statt. Für eine langfristig ausgerichtete Integration sollten jedoch die Anforderungen und somit die Einbeziehung der Planungspraxis mehr in den Vordergrund gerückt werden.

Als wesentliche Bedarfe für eine erfolgreiche Integration werden von den Befragten die Etablierung von Methodensets und Leitfäden sowie die Bereitstellung entsprechender Datengrundlagen genannt. Eine Integration erfordert daher in erster Linie für die Landschaftsplanung geeignete Methoden und Datensätze, die in Beispielstudien erprobt und evaluiert werden sollten.

Um die Argumente einer „aufwendigen“ Planung zu entkräften, sollten geeignete Daten zentral, etwa von Landesämtern, bereitgestellt werden. Dies könnte auch zu einer Standardisierung der Landschaftsplanung führen.

Für den öffentlichen Diskurs und die Anerkennung des ÖSL-Ansatzes in der Praxis und in der Öffentlichkeit ist eine gezielte Vermittlung von Fachwissen notwendig. Ein Bedarf der fachlichen Weiterbildung wurde auch von den Befragten bestätigt.

Für alle genannten Aspekte ist eine Zusammenarbeit der Wissenschaft, der Entscheidungsträger sowie der Planungspraktiker gefragt. Eine Initiative wird durch die bei der Akademie für Raumforschung und Landesentwicklung (ARL) angesiedelte Arbeitsgruppe „Ökosystemleistungen in der räumlichen Planung“ ergriffen, um auf Basis aktueller planungspraktischer Diskussionen innovative Ansätze für eine erfolgreiche Integration des ÖSL-Ansatzes zu entwickeln. Der Arbeitskreis – zusammengesetzt aus Vertreterinnen und Vertretern von Planung und Forschung – evaluiert aktuelle Strategien und Instrumente der räumlichen Planung und forciert den Austausch mit Stakeholdern der Anwenderpraxis in Kommunen und Regionen.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter www.nul-online.de (Webcode NuL2231 ) zur Verfügung.

Fazit für die Praxis

- Die Studie ist eines der wenigen Demonstrationsvorhaben in Deutschland, die anhand landschaftsplanerischer Kartenwerke (Landschaftsplan und Landschaftsrahmenplan) eine Integration von ÖSL auf der kommunalen und regionalen Ebene überprüft und diese mit Akteuren aus der Planungspraxis evaluiert hat.

- In der Landschaftsplanung wird der Nutzen von Natur und Landschaft für den Menschen und dessen Wohlergehen derzeit nur ungenügend berücksichtigt. Die deutlichere Betonung dieses Zusammenhangs kann zu einer besseren Kommunikation mit den Akteuren und der Öffentlichkeit führen.

- Insbesondere quantitative Verfahren können für die Landschaftsplanung einen Mehrwert und Erkenntnisgewinn erbringen. Dabei wird das größte Potenzial in der Maßnahmenplanung sowie in partizipativen Verfahren im Prozess der Landschaftsplanung gesehen.

- Als wesentlicher Bedarf für eine erfolgreiche Integration wird von den Befragten die Etablierung von Methoden und Leitfäden sowie die Bereitstellung ergänzender Datengrundlagen zur Anwendung neuer Methoden genannt.

Kontakt

Dr. Linda Szücs ist seit 2016 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT), Freising. Diplomstudium an der West-Ungarischen Universität, Sopron; Masterstudium an der BOKU, Wien; Doktorandin und wiss. Mitarbeiterin in der Abt. Naturschutz und Landschaftspflege an der Georg-August-Universität Göttingen, anschließend Angestellte bei ifuplan. Seit 2019 Mitglied des ARL-Arbeitskreises „ÖSL in der räumlichen Planung“. Fachliche Schwerpunkte sind ÖSL, Tourismus und Naherholung, Landschaftsvisualisierung.

M.Sc. Jonas Garschhammer war bis 2019 wiss. Mitarbeiter an der HSWT, Freising. Studium B. Eng. Landschaftsarchitektur (HSWT), M. Sc. Landschaftsplanung, Ökologie, Naturschutz (TUM). Freiberufliche Tätigkeiten (Landschaftsplanung, Vegetationskartierung). Schwerpunkte sind Vegetationsökologie, Renaturierungsökologie, Kompensationsmaßnahmen, ÖSL, Landschaftsplanung.

M.Sc. Christopher Meyer war bis 2018 wiss. Mitarbeiter an der HSWT, Freising. Studium B. Eng. Landschaftsarchitektur (HSWT), M. Sc. Umweltplanung und Ingenieurökologie (TUM). Freiberufliche Tätigkeiten (Landschaftsplanung, Faunistische Erhebungen, Energiewende). Schwerpunkte: Naturschutz, Reaktion von Vogelarten auf direkte und indirekte Klimafolgen, ÖSL, Landschaftsplanung.

> christopher.meyer@outlook.de

Dipl.-Ing. Peter Blum , wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HWST

Prof. Dr. Markus Reinke , Vizepräsident Forschung und Wissenstransfer, HWST

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.