Grüne Infrastruktur

Abstracts

Grüne Infrastruktur (GI) basiert auf einem strategischen Planungsansatz, der auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichtet ist. Ökosystemleistungen und biologische Vielfalt sollen gezielt bewirkt und genutzt, Freiraum- und Biotopvernetzung gemeinsam erhalten und entwickelt werden und dabei Synergien erzeugt werden. In diesem Beitrag wird versucht, Hinweise zu geben, wie das GI-Konzept in der kommunalen Planungspraxis in Deutschland eingebunden und somit Erhalt und Entwicklung der GI in deutschen Städten und Gemeinden geplant werden kann. Der Fokus des Beitrags liegt dabei auf dem formellen Instrumentarium der kommunalen Planung.

Green infrastructure – Strategies for implementation in local planning practice

Green Infrastructure is based on a strategic planning concept that is geared towards sustainable development, supporting and connecting ecosystem services and biological diversity as well as open spaces and biotopes. Synergy effects can be created by this. This article attempts to show how the concept of Green Infrastructure can be implemented within local planning processes in Germany to allow conservation and development of Green Infrastructure. The text focuses on the officially required instruments of local planning processes in Germany.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

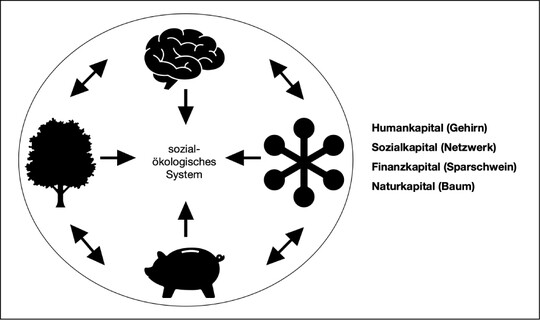

Kommunen in Deutschland müssen sich zunehmend mit komplexen Herausforderungen wie der Regulierung der Flächenneuinanspruchnahme für Siedlung und Verkehr, der Anpassung an den Klimawandel, der Luftreinhaltung, dem Trinkwasserschutz sowie dem Erhalt biologischer Vielfalt konstruktiv auseinandersetzen und effektive Lösungen finden, um zukunftsfähig zu sein. Innovative Konzepte für eine nachhaltige Entwicklung können dazu beitragen, geeignete Ideen und Grundgerüste zu entwickeln. Grüne Infrastruktur (GI) ist ein strategisch geplantes Netzwerk natürlicher und naturnaher Flächen, das zur Bereitstellung eines breiten Spektrums an Ökosystemleistungen dient (KOM2013, 3). Es kann sowohl terrestrische, als auch aquatische Ökosysteme umfassen und sich im ländlichen wie im städtischen Raum befinden (ebd.). Von grundlegender Bedeutung für die GI sind Ökosystemleistungen und biologische Vielfalt. Von der EU wurde 2013 die „Strategie zur Förderung der Grünen Infrastruktur in Europa“ beschlossen. Auf der Basis dieser Strategie wurde vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) 2017 das „Bundeskonzept Grüne Infrastruktur“ (BKGI) veröffentlicht. Dessen Aufgabe besteht als bundesweiter Fachbeitrag des Naturschutzes u. a. darin, die GI-Strategie der EU auf Bundesebene umzusetzen und die raumbezogenen Ziele der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt zu konkretisieren sowie entsprechende Schwerpunkträume in Deutschland aufzuzeigen (BfN 2017: 10 ff.). Speziell in Bezug auf den urbanen Raum wurde vom BfN auf Grundlage eines umfassenden Forschungs- und Entwicklungsvorhabens 2017 auch das Konzept- und Argumentationspapier „Urbane Grüne Infrastruktur. Grundlage für attraktive und zukunftsfähige Städte. Hinweise für die kommunale Praxis“ veröffentlicht. Darin werden strategische Schritte und Bestandteile sowie Umsetzungsmöglichkeiten von urbaner GI aufgezeigt. Zudem wurde in diesem Kontext 2017 das „Weißbuch Stadtgrün“ vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit vorgestellt, das Kommunen ebenfalls dabei unterstützen soll, die GI in den Städten zu stärken (BMUB 2017: 5 ff.).

2 Formelle Instrumente zur Umsetzung der Grünen Infrastruktur

Zur planerischen Einbindung der GI auf kommunaler Ebene können sowohl formelle, also gesetzlich vorgeschriebene und normierte, als auch informelle – und dadurch zwar grundsätzlich eher unverbindliche, aber dafür auch flexibler anwendbare – Instrumente genutzt werden.

Von besonderer Bedeutung für die Umsetzung der GI sind innerhalb des formellen Planungsinstrumentariums der Kommunen auf der gesamträumlichen Ebene der Flächennutzungsplan und der Landschaftsplan sowie dementsprechend auf der nachgeordneten Ebene der Bebauungsplan und der Grünordnungsplan.

2.1 Umsetzung der Grünen Infrastruktur in der Bauleitplanung

Zur Implementierung der GI in der Bauleitplanung sollten die Ziele und Grundsätze von GI bei der Vorbereitung und Leitung der Flächennutzungen und der Festlegung von Entwicklungszielen systematisch beachtet und konkretisiert werden. Über Darstellungen und Festsetzungen lässt sich die GI zum einen indirekt beeinflussen, indem Nutzungsarten gesteuert und etwa Vorgaben zum Bebauungs- und Versiegelungsgrad getroffen werden. Zum anderen bestehen jedoch auch viele Darstellungs- und Festsetzungsmöglichkeiten, mit denen die Grüne Infrastruktur unmittelbar geplant werden kann. Die in Tab. 1 aufgezeigten Darstellungsmöglichkeiten des § 5 Abs. 2 BauGB für die Flächennutzungsplanung erscheinen zum Zwecke der strategischen Erhaltung und Entwicklung der GI von hoher Bedeutung. In der Tabelle sind wichtige positive Effekte aufgezeigt, die mithilfe der jeweiligen Darstellung in Bezug auf die GI erzielt werden können. Analog zur Flächennutzungsplanung sind im Rahmen der Bebauungsplanung auch viele der Festsetzungsmöglichkeiten des § 9 BauGB geeignet, um die GI zu erhalten und zu entwickeln. Festsetzungen, die unmittelbar für die Planung der GI genutzt werden können, sind in Tab. 2 aufgeführt, ebenfalls unter Bezugnahme auf die jeweiligen positiven Effekte. Über die Festsetzungen des § 9 BauGB hinaus können in Bebauungsplänen auch anderweitige Festsetzungen, z. B. in Bayern über örtliche Bauvorschriften nach Art. 81 BayBO, getroffen werden. Letztere können im Hinblick auf die GI beispielsweise Vorgaben zum Hochwasser-, Gewässer- bzw. Grundwasserschutz, zur Verwendung von versickerungsfähigen Oberflächenbelägen oder zu Vogelschutzglas oder insektenfreundlicher Außenbeleuchtung beinhalten.

2.2 Umsetzung der Grünen Infrastruktur in der kommunalen Landschaftsplanung

In der kommunalen Landschaftsplanung – womit hier die Aufstellung von Landschaftsplänen und Grünordnungsplänen gemeint ist – sollte die GI umgesetzt werden, indem man deren konzeptionelle Bestandteile gezielt darauf ausrichtet, die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu konkretisieren und die Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele aufzuzeigen (vgl. § 9 Abs. 1 BNatSchG). Dabei sollte die kommunale Landschaftsplanung jedenfalls umsetzungsorientiert und anschlussfähig sein. Um dies zu erreichen, sollten die Darstellungen der Landschaftsplanung ein möglichst hohes Maß an Verwertbarkeit für die Bauleitplanung aufweisen (vgl. dazu auch § 9 Abs. 3 S. 2 BNatSchG) und es sollte die Möglichkeit genutzt werden, die in der Landschaftsplanung für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege in die Bauleitpläne zu übernehmen (vgl. dazu § 11 Abs. 3 BNatSchG) – auch in Bundesländern ohne Primärintegration der Landschafts- in die Bauleitplanung (vgl. z. B. Bayern: Art. 4 Abs. 2 S. 1 BayNatSchG). Als Darstellungen des Flächennutzungsplans werden die Vorgaben der kommunalen Landschaftsplanung dann behördenverbindlich und als Festsetzungen im Bebauungsplan rechtsverbindlich für alle. Landschaftspläne und Grünordnungspläne sollen die in § 9 Abs. 3 BNatSchG genannten Angaben enthalten, die für die Darstellung der konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen erforderlich sind (vgl. § 11 Abs. 1 S. 3 BNat SchG). Einige dieser möglichen Angaben weisen deutliche Überschneidungen mit der GI auf. Beispiele hierfür sind unter Bezugnahme auf wichtige positive Effekte in Tab. 3 aufgeführt. Um sicherzustellen, dass grünordnerische Angaben bzw. Festsetzungen für die GI auf der Ebene von Baugenehmigungsverfahren systematisch konkretisiert werden, kann es zielführend sein, auf der Ebene des Bebauungsplans auch die Vorlage von qualifizierten Freiflächengestaltungsplänen als Teil der jeweiligen Bauanträge explizit vorzugeben und entsprechende Freiflächengestaltungspläne gegebenenfalls als Teil der Baugenehmigung zu betrachten. Aus den Freiflächengestaltungsplänen muss dann die Erfüllung der jeweiligen grünordnerischen Anforderungen prüfbar hervorgehen.

2.3 Umsetzung der Grünen Infrastruktur in der Eingriffsregelung

Ein weiteres formelles Instrument, über das die GI im Rahmen der Bauleit- und Landschaftsplanung, jedoch auch darüber hinaus in anderen Planungsverfahren wie etwa Baugenehmigungsverfahren, eingebunden werden kann, ist die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung. Um die GI auch im Innenbereich umzusetzen, kann es hilfreich sein, die Eingriffsregelung in ihrem allgemeinen Grundsatz (§ 13 BNatSchG) auch innerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen anzuwenden. Dies gilt gerade bei kommunalen Vorhaben oder Vorhaben von Bundes- und Landesbehörden, da diese in besonderer Weise in der Pflicht stehen, die Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu unterstützen (vgl. § 2 Abs. 2 BNatSchG). Zugleich sollte auf die Handhabe, die Eingriffsregelung im Zuge des beschleunigten Verfahrens in der Bauleitplanung auszusetzen, möglichst verzichtet werden (vgl. dazu auchBöhmet al. 2016: 61,Hansenet al. 2017: 20,Kühnauet al. 2017: 29). Zur Umsetzung der GI in der Eingriffsregelung können speziell im Innenbereich z. B. Bauwerksbegrünungen, Maßnahmen zur dezentralen Entwässerung durch Retention und Versickerung oder Pflanzungen trockenheitstoleranter großkroniger Laubbäume auferlegt werden.

3 Informelle Instrumente zur Implementierung der Grünen Infrastruktur

Neben dem formellen Instrumentarium kommt eine Vielzahl informeller Instrumente für die strategische Planung, Erhaltung und Entwicklung der GI auf den verschiedenen räumlichen Ebenen eines Gemeindegebiets in Frage. Beispiele sind etwa Biotopverbundpläne und Freiraumentwicklungskonzepte. Der Vorteil informeller Instrumente in der kommunalen Planung kann in deren methodischer, räumlicher und inhaltlicher Flexibilität liegen, wodurch sie sich an den lokalen Planungskontext anpassen lassen (vgl.Böhmet al. 2016: 68, 240). Ihr Nachteil kann in ihrer Unverbindlichkeit bestehen. Doch durch kommunalen Beschluss vermögen auch informelle Planungen Verbindlichkeit für Politik und Verwaltung einer Kommune zu entfalten (vgl. ebd.). Es erscheint zielführend, informelle Pläne und Konzepte sowohl als naturschutzfachliche Grundlage als auch zur Konkretisierung und Ergänzung im Verbund mit der Bauleitplanung und der kommunalen Landschaftsplanung zu nutzen.

4 Schlussfolgerungen

Um die GI in die Planungspraxis deutscher Kommunen einzubinden, kommen sowohl formelle als auch informelle Instrumente in Frage. Unter den formellen Instrumenten eignen sich insbesondere die Bauleitplanung und die kommunale Landschaftsplanung zur Umsetzung der GI. Für die Bauleitplanung bestehen im Baugesetzbuch zahlreiche Darstellungs- und Festsetzungsmöglichkeiten, die sich direkt oder indirekt für die Planung der GI nutzen lassen. Auch viele der im Bundesnaturschutzgesetz aufgeführten Angaben der Landschaftsplanung eignen sich für die Planung der GI. Um die GI effektiv umzusetzen, sollten die hierzu geeigneten Planungsinstrumente generell so verwendet und kombiniert werden, dass sie möglichst anschlussfähig und eng miteinander verzahnt sind.

Literatur

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634).

Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2018 (GVBl. S. 523) geändert worden ist.

Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), das zuletzt durch das Gesetz vom 13. Dezember 2016 (GVBl. S. 372) geändert worden ist.

BfN (Bundesamt für Naturschutz; 2017): Bundeskonzept Grüne Infrastruktur. Grundlagen des Naturschutzes zu Planungen des Bundes. (BKGI). Bonn. https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/planung/bkgi/Dokumente/BKGI_Broschuere.pdf (letzter Zugriff am 01.06.17).

BMUB (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit; 2017): Weißbuch Stadtgrün. Grün in der Stadt – Für eine lebenswerte Zukunft. Berlin.

Böhm, J., Böhme, C., Bunzel, A., Kühnau, C., Landua, D., Reinke, M.(2016): Urbanes Grün in der doppelten Innenentwicklung. Abschlussbericht zum F+E-Vorhaben Entwicklung von naturschutzfachlichen Zielen und Orientierungswerten für die planerische Umsetzung der doppelten Innenentwicklung sowie als Grundlage für ein entsprechendes Flächenmanagement. BfN-Skripten 444. Bonn, Bad Godesberg. https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript_444_Dopi.pdf (letzter Zugriff am 18.12. 16).

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434) geändert worden ist.

Europäische Kommission (KOM) (2013): Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen: Grüne Infrastruktur (GI) – Aufwertung des europäischen Naturkapitals. (Strategie zur Förderung der Grünen Infrastruktur in Europa, GI-Strategie). Brüssel. eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d41348f2-01d5-4abe-b817-4c73 e6f1b2df.0012.04/DOC_1&format=PDF (letzter Zugriff am 06.11.16).

Hansen, R., Rolf, W., Pauleit, S., Born, D., Bartz, R., Kowarik, I., Lindschulte, K., Becker, C. W.(2017): Urbane grüne Infrastruktur. Grundlage für attraktive und zukunftsfähige Städte. Hinweise für die kommunale Praxis. Herausgegeben vom Bundesamt für Naturschutz (BfN). Bonn, Bad Godesberg.

Kowarik, I., Bartz, R., Brenck, M.(2016): Ökosystemleistungen in der Stadt. Gesundheit schützen und Lebensqualität erhöhen. Naturkapital Deutschland. Langfassung. Berlin, Leipzig. http: //www.naturkapital-teeb.de/fileadmin/Downloads/Projekteigene_Publikationen/TEEB_Bro schueren/TEEB_DE_Stadtbericht_Langfassung.pdf (letzter Zugriff am 11.06.17).

Kühnau, C., Böhm, J., Reinke, M., Böhme, C., Bunzel, A.(2017): Doppelte Innenentwicklung – Perspektiven für das urbane Grün. Empfehlungen für Kommunen. Herausgegeben vom Bundesamt für Naturschutz (BfN). Bonn, Bad Godesberg.

Fazit für die Praxis

- Für die Umsetzung der GI gilt es insbesondere, Ökosystemleistungen und biologische Vielfalt, Freiraum- und Biotopvernetzung gemeinsam zu erhalten und zu entwickeln, die Freiraum- und Biotopvernetzung multifunktional zu entwickeln.

- Sowohl formelle als auch informelle Instrumente eignen sich zur Implementierung der GI in der kommunale Planungspraxis, unter den formellen Instrumenten insbesondere die Bauleitplanung und die kommunale Landschaftsplanung.

- Für die Bauleitplanung bestehen im Baugesetzbuch geeignete Darstellungs- und Festsetzungsmöglichkeiten und für die kommunale Landschaftsplanung geeignete Angaben im Bundesnaturschutzgesetz.

- Bei der Anwendung der Instrumente sollten diese generell aufeinander aufbauen bzw. miteinander kombiniert werden.

Kontakt

Jonas Renk , M. Sc. Umweltplanung und Ingenieurökologie, ist seit November 2017 Leiter der Fachabteilung Naturschutz und Landschaftspflege der Stadt Würzburg. Während seines Master-Studiums an der TU München Mitarbeit im F+E-Vorhaben „Grüne Infrastruktur im urbanen Raum: Grundlagen, Planung und Umsetzung in der integrierten Stadtentwicklung“ des BfN, Masterarbeit 2017 zum Thema „Urbane Grüne Infrastruktur als innovativer Planungsansatz für die Flächennutzungs- und Landschaftsplanung in deutschen Städten“. Von 2014 bis 2015 Natura-2000-Beauftragter des Landkreises Tübingen, zuvor Mitarbeit in einem Gutachterbüro.

> E-Mail: jonas.renk@gmx.de

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.