Wildpflanzenmischungen für Biogas: Artenvielfalt produktionsintegriert fördern

Abstracts

Die Intensivierung der Landwirtschaft führte zu Strukturverarmung und zu einem Verlust an Biodiversität in der Agrarlandschaft. Ökologische Alternativen insbesondere für die konventionelle Landwirtschaft werden daher dringend benötigt. Mehrjährige, artenreiche Wildpflanzenmischungen zur Biogaserzeugung verbinden Produktivität mit Biodiversität und bieten hier eine Lösung. Durch die lange Standzeit und die wenigen Arbeitsgänge sowie den Verzicht auf Pestizide eignen sie sich als Nahrungs- und Nisthabitat für verschiedene Wildtiere. Die Anzahl an Vogelbrutpaaren auf den Flächen, die für Bodenbrüter gut geeignet sind, nimmt über die Standjahre zu und Säugetiere wie Feldhasen und Rehe nutzen Wildpflanzenmischungen bevorzugt als Deckungshabitat. Durch die späte Ernte kommt es zu keiner Gefährdung in der Brut- und Setzzeit der Wildtiere. Auch Laufkäfer und Spinnen profitieren von der Strukturvielfalt. Honig- und Wildbienen nutzen die Bestände zur Pollen- und Nektarsuche und zeigen in Bezug auf nichtheimische Arten eine hohe Akzeptanz. Das Erntematerial kann siliert und in der Biogasanlage eingesetzt werden. Wildpflanzenmischungen fördern somit die Strukturvielfalt und das Nahrungsangebot in der Agrarlandschaft und können dadurch Biodiversität produktionsintegriert fördern.

Species rich, perennial wildflower mixtures for the production of biogas enhance biodiversity in the agricultural landscape by providing floral resources and habitat continuity – results from several field experiments.

Loss of biodiversity is, among other things, caused by a lack of structural complexity in intensively managed agricultural landscapes. Therefore, ecological enhancement and alternatives for conventional farming in particular are dearly needed. Wildflower mixtures for the production of biogas combine productivity and biodiversity. They are perennial, require low maintenance, and no pesticides; therefore, they are suitable as foraging and nesting habitat for many different wild animals. The mixtures are well suited for ground breeding birds and the numbers of breeding pairs has increased over the years. Various mammals use the wildflower mixtures as a foraging habitat, for cover during the day, and prefer them over winter cereals. Carabid beetles, spiders, and butterflies profit from the structural complexity. Honeybees and wild bees use them as pollen and nectar sources; they show high acceptance for the non-native plant species included in the mixtures. Due to late harvesting, breeding populations are not affected. The harvested material can be used in biogas plants. Wildflower mixtures enhance structural complexity and foraging resources in agricultural landscapes, thereby increasing animal biodiversity while ensuring agricultural productivity.

- Veröffentlicht am

Eingereicht am 02. 07. 2020, angenommen am 22. 10. 2020

1 Einleitung

Langzeitstudien bezeugen den Verlust an Insektenbiomasse und Artenvielfalt der letzten Jahrzehnte in Deutschland (Hallmann et al. 2017, Seibold et al. 2019). Auch weniger artenreiche Tiergruppen wie Vögel und Säugetiere gehen zurück, wenn auch bisher in geringerem Ausmaß als Insekten (Thomas et al. 2004). Bestandsrückgänge gibt es vor allem auch bei Vogelarten der Feldflur (Donald et al. 2001). Durch einen Mangel an Insekten als Nahrungsgrundlage besteht die Gefahr einer Kettenreaktion, in deren Folge viele insektenfressende Säugetiere sowie Vögel, Fische und Amphibien in ihrer Existenz bedroht sind (Sánchez-Bayo & Wyckhuys 2019).

Die Ursachen für den Verlust an Artenvielfalt und Biomasse sind vielfältig, jedoch zu einem Großteil menschengemacht. Eine wichtige Rolle spielt die Strukturverarmung in der Landschaft (Sánchez-Bayo & Wyckhuys 2019). Sie führte zu einem Mangel an Blühressourcen sowie zum Verlust und zur Fragmentierung von halbnatürlichen Habitaten, die für viele Arten als Rückzugs-, Nahrungs- und Nisthabitat von besonderer Bedeutung sind (Steffan-Dewenter 2002). Insbesondere für den Rückgang an Feldhasen wird der Anbau großflächiger Monokulturen verantwortlich gemacht, in Verbindung mit einem Rückgang an Randstrukturen sowie Wildgräsern und -kräutern, die für Feldhasen von großer Bedeutung sind (Tillmann 2011). Die Intensivierung der Landwirtschaft führte außerdem zu einem verstärkten Einsatz von Pestiziden, welche die Vitalität von Insekten verringern können und nachweislich in einem Zusammenhang mit ihrem Rückgang stehen (Brühl et al. 2015).

Zusätzlich verstärkt der Klimawandel den Mangel an Blühressourcen in Agrarlandschaften, da Arten früher abblühen (Anderson et al. 2012), was zu einer Trachtlücke im Sommer führen kann. Nahrungsmangel im Spätsommer kann für Honigbienen problematisch sein, da zu dieser Zeit die Aufzucht von Winterbienen stattfindet, die ausreichend mit vielfältigem Pollen versorgt werden müssen (Doeke et al. 2015, Lee und Kim 2017). Zusätzlich führt eine geringe Nektarverfügbarkeit im Spätsommer dazu, dass Honigbienen auf Nahrungssuche in andere Bienenvölker eindringen. Dies kann zu einer verstärkten Übertragung von Krankheiten führen (Fries & Camazine 2001). Auch Wildbienen sind von dieser Trachtlücke betroffen (Hofmann et al. 2019). Ungefähr die Hälfte der in Deutschland vorkommenden Wildbienen gilt als gefährdet (Westrich et al. 2011) und späte Wildbienen sind durch den Blütenmangel im Sommer und Herbst besonders bedroht (Hofmann et al. 2019).

Blühmischungen aus verschiedenen Wildpflanzen werden in vielen europäischen Ländern als Agrarumweltmaßnahme zur Erhöhung der Biodiversität in Agrarlandschaften eingesetzt (Haaland et al. 2011). Blühmischungen können den Blütenreichtum erhöhen und bieten Lebensraum für eine Vielzahl an Tierarten (Scheper et al. 2015). Oft werden die Flächen für mehrere Jahre komplett aus der Produktion herausgenommen. Das Flächenpotenzial in Deutschland ist jedoch begrenzt und produktionsintegrierte Maßnahmen, die Biodiversität auf dem Acker erhöhen können, haben daher ein hohes Potenzial. Mehrjährige Wildpflanzenmischungen (WPM) zur Biogasgewinnung stellen eine solche produktionsintegrierte Maßnahme dar. Sie bestehen aus einer Vielzahl an verschiedenen blütenreichen Pflanzen, die geerntet und vollständig in der Biogasanlage verwertet werden können. Diese WPM werden nicht mit Pestiziden behandelt und benötigen nach erfolgreicher Etablierung nur wenige Arbeitsmaßnahmen im Jahr, wodurch sie weitgehend ungestört bleiben (Vollrath et al. 2015).

Die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) arbeitet seit 2008 an der Entwicklung von WPM für Biogas (Vollrath et al. 2011). Hierbei stehen die Optimierung der Artenzusammensetzung in Hinsicht auf Blütenvielfalt und Biomasseertrag im Vordergrund. Im Rahmen dieser Forschungsarbeiten wurden faunistische Untersuchungen durchgeführt unter der Annahme, dass Wildpflanzenmischungen Nahrungsressourcen und/oder einen geeigneten Lebensraum für verschiedene Tiergruppen bieten. Hierfür wurden im Laufe der Jahre in mehreren Projekten mit verschiedenen WPM an unterschiedlichen Standorten Vögel, Säugetiere und Insekten aufgenommen. Im Folgenden soll eine entsprechende Auswahl einen Überblick über die Ergebnisse dieser Untersuchungen geben.

2 Material und Methoden

2.1 Biogasmischungen

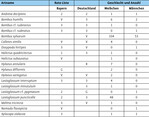

Wildpflanzenmischungen (WPM) der LWG bestehen aus 25–30 Pflanzenarten, wobei sich ertragreiche Stauden mit blütenreichen Begleitpflanzen ergänzen, um Produktivität mit Biodiversität zu verbinden. Zum Einsatz kommen ein- und mehrjährige heimische Kultur- und Wildpflanzen sowie nichtheimische Arten (Tab. 1). Als nichtheimisch werden Pflanzen im Folgenden bezeichnet, wenn sie ihr ursprüngliches Verbreitungsgebiet nicht in Deutschland haben. Untersuchungen legen nahe, dass sich durch den Einsatz von nichtheimischen Arten die Blühperiode verlängern lässt und durch die größere Vielfalt ein weiteres Spektrum an Blütenbesuchern angesprochen wird (Salisbury et al. 2015). Die erste von der LWG entwickelte WPM für Biogas ist die Mischung BG70. Jedoch liegt bei dieser Mischung der Erntezeitpunkt noch zu früh. Mit Rücksicht auf die Brut- und Setzzeit der Wildtiere werden daher neue Mischungen mit späterem Erntezeitpunkt entwickelt. Derzeit wird an der Optimierung von zwei Mischungen mit unterschiedlichem Fokus gearbeitet (Abb. 2): Zum einen an einer Mischung aus 60 % heimischen Wildstaudenarten und 40 % Kulturarten und Gartenstauden, dem Veitshöchheimer Hanfmix. Diese Mischung ist bereits praxisreif. Zum anderen wird eine Mischung aus spätblühenden heimischen Arten und nordamerikanischen Präriestauden entwickelt, der Veitshöchheimer Präriemix. Hier liegt der Fokus auf der Verlängerung des Blütenspektrums in den Spätsommer hinein, um die Trachtlücke zu schließen (Heidinger et al. 2018b, Marzini et al. 2019). Diese Mischung befindet sich noch im Versuchsstadium.

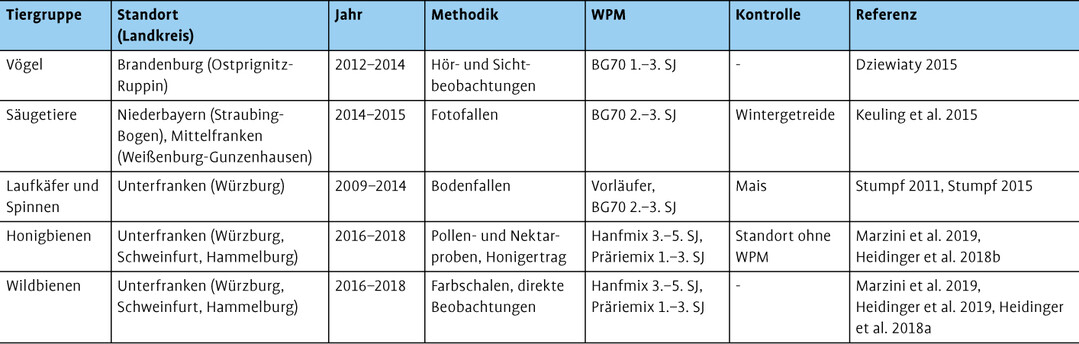

2.2 Faunistische Untersuchungen (Übersicht Tab. 2)

2.2.1 Vögel

In den Jahren 2012–2014 wurden im Auftrag der LWG ornithologische Untersuchungen auf Flächen mit der WPM BG70 im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg durch das Büro Dziewiaty & Bernardy durchgeführt (Dziewiaty 2015). Dort wurden im Frühjahr 2012 auf insgesamt 40 ha WPM durch die Ruhe Agrar GmbH angelegt. 2014 befanden sich die Bestände folglich im dritten Standjahr. Jährlich wurden vier Flächen mit WPM auf Brutvögel und Nahrungsgäste hin untersucht. Hierfür wurden jährlich 4–6 Begehungen mit Verhören und Sichtbeobachtungen im Zeitraum von April bis August bei geeigneter Witterung durchgeführt und die aufgenommenen Vögel als Brutvogel oder Nahrungsgast charakterisiert.

2.2.2 Säugetiere

Im Auftrag der LWG wurde in den Jahren 2014–2015 in Niederbayern und Mittelfranken Untersuchungen durch die Tierärztliche Hochschule Hannover durchgeführt (Keuling et al. 2015). Hierfür wurden auf 1–2 Flächen mit der WPM BG70 sowie auf angrenzenden Kontrollflächen mit Wintergetreide Fotofallen aufgestellt. Die Untersuchungen fanden im Zeitraum von Ende Oktober bis Anfang Juni statt und damit hauptsächlich im vegetationsarmen Winterhalbjahr. Entlang von 2–3 Transekten pro Untersuchungsfläche wurden drei Kameras vom Typ Bushnell Trophy Cam (Bushnell Outdoor Products) aufgestellt. Der Abstand zwischen den Kameras betrug abhängig von der Schlaggröße 15–50 m. Insgesamt wurden 20 Fotofallen auf Wildpflanzenschlägen und zehn in Feldern mit Wintergetreide als Kontrolle aufgestellt und die Trap Rate von vorkommenden Wildtieren berechnet (Sichtungen innerhalb von 24 Stunden). Unterschiede in den Trap Rates wurden bei ausreichender Datengrundlage mittels Wilcoxon Rangsummentest statistisch ausgewertet.

2.2.3 Laufkäfer und Spinnen

In den Jahren 2009–2014 wurden im Auftrag der LWG von der Ökologischen Arbeitsgemeinschaft Würzburg (ÖAW) Effekte von Wildpflanzenmischungen (WPM) auf bodenbewohnende Prädatoren wie Spinnen und Laufkäfer untersucht (Stumpf 2011, Stumpf 2015). Hierfür wurden im Landkreis Würzburg in Unterfranken auf insgesamt zehn Feldern mit einer Vorläufer-WPM und BG70 im zweiten und dritten Standjahr und als Kontrollflächen zusätzlich auf drei Maisäckern Bodenfallen ausgebracht. Im Jahr 2009 wurden alternativ aus Mangel an WPM Reinsaaten heimischer Wildarten mit beprobt. Jährlich wurden 4–6 Flächen (davon 3–5 Flächen mit WPM und als Kontrolle 1–2 Maisäcker) mit jeweils vier Bodenfallen bestückt. Die Fanggefäße der Bodenfallen hatten einen Öffnungsdurchmesser von 8 cm und schlossen bündig mit der Bodenoberkante ab. Als Fanglösung wurde 4 % Formalinlösung mit zugesetztem Detergenz verwendet. Die Fallen waren im Schnitt im Zeitraum von Mai bis August 80 Tage fängig. Die gefangenen Tiere wurden zur Konservierung in 70 % Alkohol überführt und im Labor auf Artniveau bestimmt.

2.2.4 Honigbienen

Um zu untersuchen, ob spätblühende nordamerikanische Präriestauden von Honigbienen als Nahrungsressource genutzt werden, wurden durch das Institut für Bienenkunde und Imkerei der LWG in Unterfranken in den Jahren 2016–2018 jeweils 6–8 Honigbienenvölker an Flächen mit den WPM Veitshöchheimer Hanfmix und Veitshöchheimer Präriemix sowie an einem Kontrollstandort ohne Wildpflanzenmischung in der näheren Umgebung aufgestellt (Marzini et al. 2019). Die Völker wurden im Zeitraum Juni–Oktober regelmäßig auf ihren Polleneintrag hin untersucht. Hierfür wurden für jeweils 3–6 Tage Pollenfallen an den Völkern angebracht. Diese bestehen aus einem Lochgitter, das die zurückkehrenden Sammelbienen passieren müssen. Dabei werden die Pollenhöschen abgestreift und auf einer Platte im Boden des Bienenvolkes gesammelt. Die Pollenproben wurden getrocknet und gewogen. Die botanische Herkunft des Pollens wurde in einer Sammelprobe für jedes Volk unter dem Mikroskop bestimmt. Zusätzlich wurden die geerntete Honigmenge und die bis zur Einwinterung gefütterte Futtermenge erfasst.

2.2.5 Wildbienen

In den Jahren 2016–2018 wurden auf jeweils einer Versuchsfläche mit Hanfmix und Präriemix Wildbienen gefangen (Heidinger et al. 2019). Hierfür wurden jährlich an drei Terminen (bis auf den Hanfmix 2017, der nur an einem Termin beprobt wurde) im Zeitraum von Juni bis September für jeweils 3–4 Tage 30 Farbschalen pro Feld in den fluoreszierenden Farben Blau, Weiß und Gelb und mit Wasser und beigefügtem Detergenz gefüllt, ausgebracht. Die gefangenen Wildbienen wurden im Labor ausgezählt und auf Artniveau bestimmt. Zusätzlich wurden auf den Flächen im selben Zeitraum mehrere Durchgänge mit dreiminütigen direkten Beobachtungen an den am Häufigsten vorkommenden Pflanzenarten durchgeführt und die Anzahl der Wildbienen notiert. Während mit den Farbschalenfängen eine quantitative Bestimmung der Blütenbesucher durchgeführt wurde, erlauben direkte Beobachtungen qualitative Aussagen über Pflanzen-Bestäuber-Netzwerke (Westphal et al. 2008).

2.3 Biomasse und Methanertrag

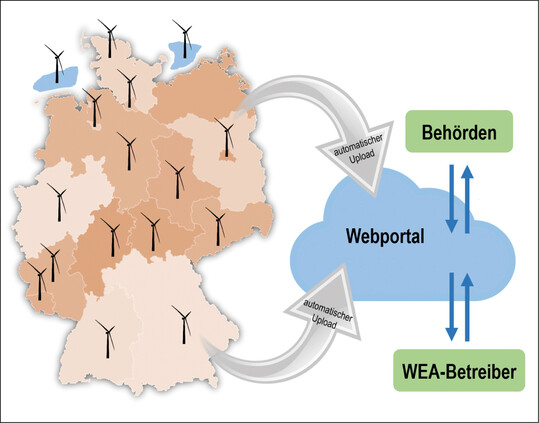

Die Mischung Veitshöchheimer Hanfmix wurde 2017–2020 in einem bayernweiten Ringversuch auf acht Praxisflächen mit einer Größe von 0,4–1 ha an den Standorten Bayreuth, Schwarzenau, Straubing und Osterseeon etabliert und in Hinsicht auf Ansaat- und Erntezeitpunkt optimiert (Krimmer et al. 2020). Nach Flächenvorbereitung und Aussaat im Sommer 2017 und Frühjahr 2018 wurden die Flächen jährlich gedüngt und geerntet (Abb. 1). Teilweise musste bedingt durch einen hohen Beikrautdruck ein Pflegeschnitt stattfinden. Aus der geernteten Frischmasse und dem Anteil an Trockensubstanz wurde die geerntete Trockenmasse/ha berechnet. Zusätzlich wurden im Jahr 2018 Batchtests zum Methanertrag der WPM durchgeführt, woraus der Methan-Hektarertrag der Mischung berechnet werden konnte. Als Referenzwerte dienten die durchschnittlichen Erträge für Mais der Jahre 2016–2018 in den entsprechenden Regionen Bayerns (LfL 2019).

3 Ergebnisse

3.1 Vögel

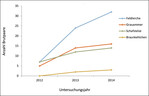

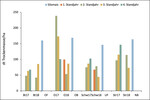

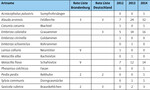

Im Jahr 2012 wurden 15 Vogelarten auf den Flächen festgestellt. 2014 waren es bereits 27 Arten, die die Blühmischung als Bruthabitat oder zur Nahrungssuche nutzten, davon 14 Arten der Roten Liste Deutschlands beziehungsweise Brandenburgs (Tab. 3). Als Brutvogel wurden unter anderem Rebhuhn (Perdix perdix ) und Braunkehlchen (Saxicola rubetra ) festgestellt, als Nahrungsgäste Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe ) und Rohrweihe (Circus aeruginosus ). Bei mehreren Vogelarten kam es im Laufe der drei Untersuchungsjahre zu einem Anstieg an Brutpaaren auf den untersuchten Flächen. So stieg unter anderem die Anzahl an Brutrevieren bei den Feldlerchen von sieben auf 32 an (Abb. 3). Auch die Grauammer (Emberiza calandra ) war mit 16 Brutrevieren häufig vertreten, ebenso wie die Schafstelze (Motacilla flava ) mit 14 Revieren. Brütende Braunkehlchen konnten dreimal festgestellt werden, dazu ein Rebhuhn und ein Fasanenpaar (Phasianus colchicus ). Bei den Brutvögeln handelt es sich hauptsächlich um Standvögel, die sich ganzjährig im Brutgebiet aufhalten. Zusätzlich wurden viele Nahrungsgäste festgestellt, zum Beispiel Mäusebussard (Buteo buteo ), Rohrweihe (Circus aeruginosus ) und Star (Sturnus vulgaris ).

3.2 Säugetiere

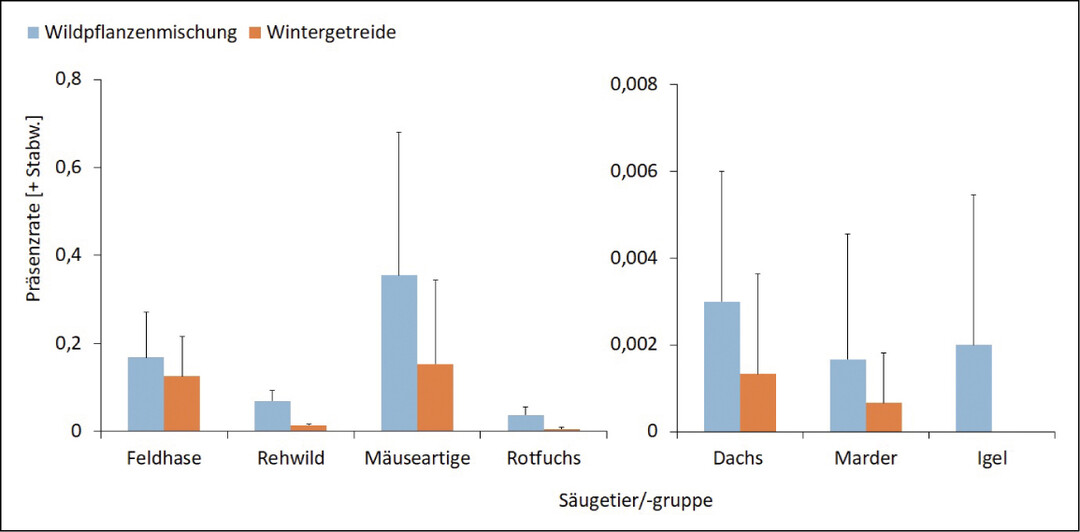

Es zeigte sich, dass WPM im Winterhalbjahr von Rehwild (Capreolus capreolus ), Mäusen (Muroidea) und Füchsen (Vulpes vulpes ) gegenüber Wintergetreide bevorzugt werden (Abb. 4). Auch Feldhasen (Lepus europaeus ) wurden tendenziell häufiger auf Flächen mit WPM festgestellt. Weitere Säugetiere wie Dachs (Meles meles ), Marder (Martes spec.) und Igel (Erinaceus europaeus ) wurden ebenfalls vermehrt auf den Flächen mit WPM gesichtet, jedoch insgesamt in einer geringen Dichte. Von insgesamt neun in der Untersuchung vorkommenden Arten oder Artengruppen konnten jeweils sieben in WPM und in Wintergetreide festgestellt werden (Tab. 4).

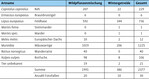

3.3 Laufkäfer und Spinnen

Die häufigsten gefangenen Spinnen waren typische Ackerarten mit hoher Mobilität und Fortpflanzungsrate. Sehr häufig waren unter anderem die WolfsspinnePardosa agrestis sowie die BaldachinspinnenOedothorax apicatus undErigone dentipalpis . In den WPM fanden sich verschiedene naturschutzrelevante Arten, unter anderem die als stark gefährdet eingestufte PlattbauchspinneHaplodrassus minor (Tab. 5). Die Artengemeinschaft unterschied sich zwischen WPM und Mais. Auf Maisäckern fanden sich bei den Spinnen vor allem Ackerarten (90–94 %), während bei WPM dieser Anteil geringer war (67–70 %). Festzustellen war außerdem eine stärkere Abweichung in der Artenzusammensetzung von WPM im Vergleich zu Maisäckern mit steigender Anzahl der Standjahre. Auch bei den Laufkäfern wurden vor allem weit verbreitete Offenlandarten gefangen, die hauptsächlich an Ackerstandorten vorkommen. Zu den häufigsten Arten zähltenPterostichus melanarius ,Anchomenus dorsalis ,Harpalus rufipes undBrachinus crepitans . Insgesamt konnten fünf Rote-Liste-Arten festgestellt werden, unter anderem der Kurzgewölbte Laufkäfer (Carabus convexus ), jedoch nur in geringer Individuenzahl (Tab. 5). Maisäcker unterschieden sich in ihrer Laufkäfer-Artzusammensetzung stark von den WPM, mit Ausnahme der frisch angesäten Flächen.

3.4 Bienen

3.4.1 Honigbienen

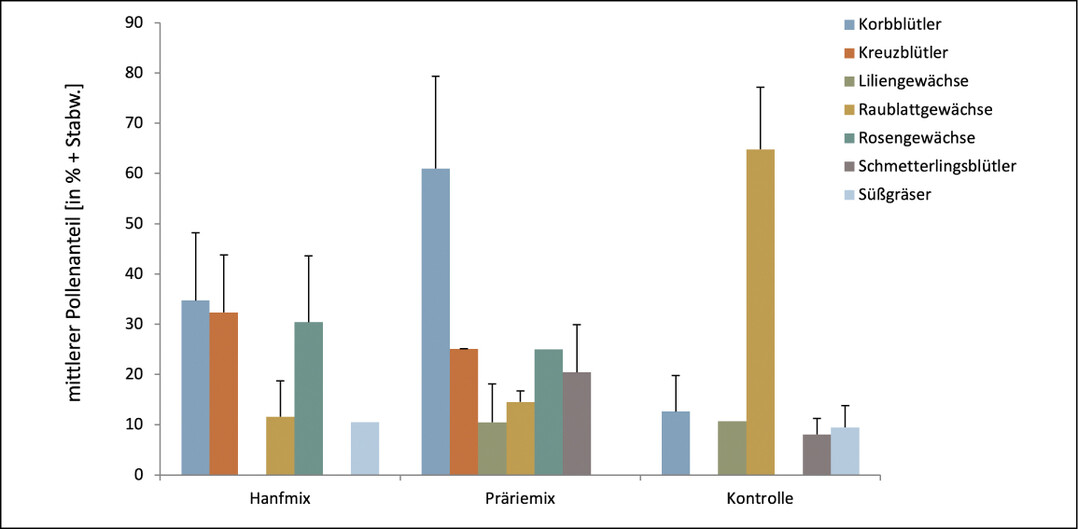

Sowohl im Honig als auch in den Pollenhöschen konnten die in den Mischungen vorhandenen Korbblütler (Asteraceae), aber auch Kreuzblütler und Rosengewächse nachgewiesen werden (Abb. 5). Die eingetragene Pollenmenge mit 20–50 g/Tag ist für die Beobachtungszeiträume im Sommer hoch. Mit der Ernte der Mischung nahm der Polleneintrag bei Völkern, die an Flächen mit der Mischung Hanfmix standen, abrupt ab (von 18,71 g/Tag auf 2,54 g/Tag im Jahr 2017), ein Zeichen dafür, dass die Bienen an der WPM Pollen sammelten. An der Kontrollfläche wurde hauptsächlich Pollen von Raublattgewächsen (Boraginaceae) gesammelt, insbesondere von Büschelschön (Phacelia tanacetifolia ). Der Honigertrag lag zwischen 5 und 11 kg, mit einem Maximalwert von 21,7 kg. Der eingetragene Nektar der WPM ist grundsätzlich für die Überwinterung von Honigbienen geeignet und kann in den Völkern belassen werden. So mussten die Versuchsvölker 2016 durchschnittlich mit nur etwa 7 kg anstatt den (je nach Volksstärke) üblichen 12–20 kg gefüttert werden.

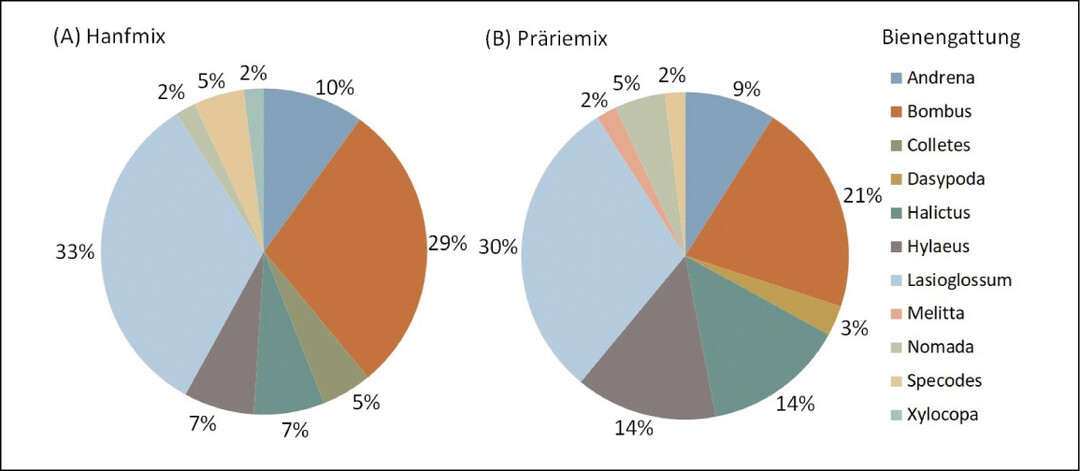

3.4.2 Wildbienen und weitere Blütenbesucher

In den Farbschalen wurden auf den Flächen insgesamt 5.795 Wildbienen aus 58 Arten und elf Gattungen nachgewiesen (Abb. 6). Unter den Wildbienen befanden sich 19 Arten, die in der Roten Liste für Bayern oder Deutschland geführt werden (Tab. 6). Die Gattungen mit den meisten Arten waren hierbei Furchenbienen (Lasioglossum ) mit 15 Arten und Hummeln (Bombus ) mit 13 Arten. Die individuenreichsten Gattungen waren die Furchenbienen (Lasioglossum ) mit 3.027 Tieren und die Sandbienen (Andrena ) mit 1.709 Tieren. Bei den direkten Beobachtungen zeigte sich, dass Wildbienen sowohl auf heimischen als auch auf nichtheimischen Arten sammeln (Abb. 7). So wurden Wildbienen beispielweise beim Sammeln auf heimischem Echten Herzgespann (Leonurus cardiaca ) als auch auf Sibirischem Herzgespann (Leonurus japonicus ) beobachtet. Weitere sehr oft angeflogene nichtheimische Arten waren die feigenblättrige Stockrose (Alcea ficifolia ) und das Hohe Mädchenauge (Coreopsis tripteris ). Diese nichtheimischen Pflanzenarten werden offensichtlich von den Wildbienen als Futterpflanzen angenommen (Abb. 8).

3.5 Biomasse und Methanertrag

Bei den Trockenmasseerträgen der verschiedenen Ansaaten und Standjahre an den vier Standorten des Ringversuches zeigen sich starke Schwankungen (Abb. 9). Heraus sticht das zweite Standjahr der Einsaat 2017 am Standort Osterseeon in Oberbayern mit einem Ergebnis von 238,6 dt Trockenmasse/ha. Dieses hervorragende Ergebnis konnte an anderen Standorten und in den darauffolgenden Standjahren nicht mehr erreicht werden. Durchschnittlich bewegt sich der Hanfmix bei 94 dt Trockenmasse/ha. Der Methan-Hektarertrag der WPM lag im Erntejahr 2018 bei durchschnittlich ungefähr 2.200 m³. Das Erntesubstrat der WPM erreicht in Batchversuchen geringere Methanwerte pro Kilogramm Trockenmasse als Mais (180–260 ln/kg oTM), daher erreicht der Hanfmix im Durchschnitt ungefähr einen Methan-Hektarertrag von 45 % von Mais.

4 Diskussion

Mehrjährige, artenreiche Wildpflanzenmischungen (WPM) haben gegenüber einjährigen Biogas-Monokulturen mehrere Vorteile: Sie fördern die Strukturvielfalt und Heterogenität in der Landschaft und liefern wichtige Ressourcen für eine Vielzahl von Wildtieren. Blühflächen bieten Nahrung in Form von Pollen und Nektar sowie Lebensraum für eine Vielzahl an Insekten (Haaland et al. 2011). Sie stellen Sämereien bereit, von denen sich Vögel vor allem auch im Winter ernähren können (Vickery et al. 2009). Hierdurch haben sie das Potenzial, Wildtierpopulationen auch in strukturarmen Ackerlandschaften wieder zu stärken. In den vorgestellten Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass Vögel, Säugetiere und Insekten auch von speziellen WPM für Biogas als Nahrungshabitat und Lebensraum profitieren.

WPM sind oft heterogen in ihrem Bewuchs, die partielle Offenheit eignet sich gut für die Besiedlung durch Bodenbrüter und durch die fehlende Bodenbearbeitung ist ausreichend Ruhe für eine erfolgreiche Brut gegeben. Die Bodenruhe wirkt sich zusätzlich positiv auf die Entwicklung von Kleinsäugern aus (Keuling et al. 2015), welche wiederum Raubvögeln als Nahrung dienen. WPM bieten Vögeln durch Insektenreichtum und Sämereien sowohl auf der Untersuchungsfläche selbst als auch auf den Nachbarflächen ein hohes Nahrungsangebot (Scott 1996). Nach der Ernte bleiben die Flächen unbearbeitet, die hohen Stoppel sowie der neue Aufwuchs bieten Vögeln im Winter Deckung und Schutz (Keuling et al. 2015). In den Untersuchungen im Auftrag der LWG konnten die Brutvogelpopulationen im Untersuchungszeitraum nachweislich erhöht werden (Dziewiaty 2015). Im Projekt BiogasBlühfelder Rhön-Grabfeld wurden 2018 ebenfalls ornithologische Untersuchungen auf Flächen mit Veitshöchheimer Hanfmix durchgeführt (Schwarz 2018). Auf den untersuchten Flächen konnten Brutnachweise für Vögel heckenreicher Feldflur wie die Dorngrasmücke festgestellt werden. Die Altpflanzen der Blühmischungen werden von den Vögeln gerne als Sitzwarten genutzt (Schwarz 2018). Auf und über den Flächen suchten Schwärme verschiedener Vogelarten nach Nahrung, darunter Rauschwalben und Stieglitze (Schwarz 2018). Zur Erhöhung der ökologischen Funktion schlägt der Autor vor, den Bestand nicht komplett abzuernten, um ausreichend Überwinterungsmöglichkeiten für Insekten zu belassen und dadurch Vögel noch besser zu fördern (Schwarz 2018).

Verschiedene Säugetiere zeigten eine höhere Anzahl an Präsenzphasen in der WPM im Vergleich zu Wintergetreide, was auf eine deutliche Nutzung der WPM schließen lässt (Keuling et al. 2015). Getreidefelder werden scheinbar nach der Milchreife als Nahrungshabitat unattraktiver und die Feldhasen wechseln in die WPM. Im Laufe ihrer Standzeit durchlaufen WPM Veränderungen in Artzusammensetzung und Bewuchsdichte und können daher zu unterschiedlichen Zeitpunkten für unterschiedliche Organismen attraktiv sein. Feldhasen nutzen die Biogasmischungen vorwiegend tagsüber als Versteck und im Hochsommer als Nahrungsquelle, während der Aktivphase wird jedoch Offenland mit spärlicher Deckung bevorzugt, da eine zu dichte Vegetation bei der Flucht hinderlich sein kann (Böhme et al. 2013). Rehwild hält sich bevorzugt in älteren WPM-Beständen auf; diese sind für Rehe als Generalisten und Kulturfolger gut geeignet (Böhme et al. 2013). Besonders im Juni, der Setzzeit für die Kitze, wurden viele Rehe festgestellt. Offensichtlich sind die Mischungen zur Aufzucht der Jungen geeignet. Da die Ernte des Hanfmixes erst Mitte Juli bis Anfang August erfolgt, kommt es hierbei auch zu keiner Gefährdung der Kitze. Die mit etwa 25 cm vergleichsweise hohen Stoppeln und der bis zu 80 cm hohe Wiederaufwuchs der WPM nach der Ernte bieten im Gegensatz zu Getreide insbesondere auch im Winterhalbjahr Deckung und Nahrung. Dies zeigt sich in einer insgesamt höheren Biodiversität und höheren Wildtierabundanzen auf WPM im Winterhalbjahr (Keuling et al. 2015). In weiteren Untersuchungen konnten an WPM elf Fledermausarten festgestellt werden, die über der Fläche auf der Jagd waren. Alle festgestellten Arten sind Teil des Anhangs IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und gelten damit als besonders schützenswert (Bätz et al. 2011). Durch ihr ganzjähriges Nahrungs- und Deckungsangebot weisen WPM eine hohe Habitatqualität für Säugetiere auf, ihr Anbau ist aus wildtierökologischer Sicht positiv zu bewerten (Böhme et al. 2013, Keuling et al. 2015).

Flächen mit WPM können für mehrere Insektengruppen attraktiv sein. Untersuchungen zeigten, dass sich verschiedene Tagfalter gerne in WPM aufhalten, darunter auch Rote-Liste-Arten wie der Magerrasen-Perlmuttfalter (Boloria dia ) und der Kronwickenbläuling (Plebeius argyrognomonidas ) (Stumpf 2011, Stumpf 2015). Auf den Flächen mit WPM konnten auch Spinnen und Laufkäfer festgestellt werden, zu den häufigsten gehörten typische Ackerarten. Durch ihre hohe Mobilität und Fortpflanzungsrate können diese Arten intensiv landwirtschaftlich bewirtschaftete Flächen besiedeln (Stumpf 2011, Stumpf 2015). Nur wenige der gefundenen Arten gehörten zu den naturschutzrelevanten Arten. Sowohl bei Spinnen als auch bei Laufkäfern änderte sich allerdings die Artengemeinschaft mit steigender Standdauer. Die WPM wurden dann auch für Arten interessant, die nicht zu den typischen Ackerbewohnern zählen, sondern eher offene bis teilweise beschattete trocken-warme Standorte bevorzugen (Stumpf 2011, Stumpf 2015). Hier ist eine Zunahme an Habitatqualität mit steigender Standdauer anzunehmen: Die WPM werden durch die hohe Strukturvielfalt und relative Bodenruhe im Laufe der Jahre auch für anspruchsvollere Artengruppen attraktiv. WPM haben hier als Dauerkulturen Vorteile gegenüber einjährigen Feldfrüchten.

Blütenmangel im Spätsommer kann für Honigbienen negative Folgen haben, jedoch sind viele einheimische Arten zu dieser Zeit schon abgeblüht (Hofmann et al. 2019). Spätblühende Pflanzen fremder Herkunft könnten diese Trachtlücke schließen. Die in den WPM enthaltenen Präriestauden wurden von den Honigbienen gut angenommen, so ermöglichen sie diesen auch im Spätsommer eine vielfältige Pollenernährung. Untersuchungen haben gezeigt, dass sich eine vielfältige Pollendiät positiv auf die Immunabwehr von Honigbienen auswirkt und daher für die Bienengesundheit von Bedeutung ist (Alaux et al. 2010). Beide untersuchten WPM wurden von Honigbienen als Pollen- und Nektarquelle bis in den Spätsommer hinein genutzt, was zu einer Verringerung des Risikos der Räuberei und damit der Krankheitsübertragung zwischen Bienenvölkern führt (Heidinger et al. 2018b). Außerdem kann der von den Bienen spät eingebrachte Honig in den Völkern belassen werden, wodurch sich der Einsatz von Winterfutter verringern lässt.

Deutschlandweit sind ungefähr 560 Wildbienenarten bekannt (Westrich et al. 2011). Viele dieser Wildbienen sind Generalisten, die keine Bindungen an bestimmte Pflanzen aufweisen. Insbesondere für diese Arten bieten WPM ein reiches Nahrungsangebot, jedoch ist es wichtig, die verwendeten Pflanzenarten auf ihre Eignung für Wildbienen zu testen, insbesondere in Hinsicht auf nichtheimische Pflanzen. Ziel ist es, ein möglichst breites Artenspektrum anzusprechen. Die Untersuchungen haben insgesamt gezeigt, dass die WPM von Wildbienen beflogen und als Pollen- und Nektarquelle genutzt werden (Heidinger et al. 2018a). Pflanzen bestimmter Gattungen zeigten sich als besonders beliebt, unabhängig von der spezifischen Art. Dies war beispielsweise bei der GattungLeonurus der Fall, sowohl heimischerLeonurus cardiaca als auch nichtheimischerLeonurus japonicus wurden häufig besucht. Weitere Untersuchungen zu Wildbienen wurden durch das Institut für Biodiversitätsinformation e. V. im Rahmen des Projektes BiogasBlühfelder Rhön-Grabfeld auf Flächen mit Veitshöchheimer Hanfmix durchgeführt (Mandery et al. 2018). In dieser Untersuchung konnten 61 Bienenarten festgestellt werden und hiermit ein Drittel aller im Gebiet bekannten Wildbienenarten. Besonders bemerkenswert ist der Nachweis von zehn Individuen der Zweizelligen Sandbiene (Andrena lagopus ), womit diese Art auf den Versuchsflächen häufiger nachgewiesen wurde als in allen bisherigen Untersuchungen des Instituts in diesem Gebiet zusammen (Mandery et al. 2018). Auch in dieser Untersuchung konnten Wildbienen sowohl beim Sammeln an heimischen als auch an nichtheimischen Blüten beobachtet werden. Die Autoren schlussfolgern, dass sich WPM und das erhöhte Blütenangebot im Zusammenspiel mit einem ausreichenden Angebot an Nistmöglichkeiten (Wegränder, Grabenböschungen, Streuobstwiesen und dergleichen) positiv auf Wildbienen auswirken (Mandery et al. 2018).

Der Vorteil von Biogasmischungen im Vergleich zu reinen Blühflächen liegt darin, dass sie Biodiversität mit Produktivität verbinden. Der Landwirt muss daher seine Fläche nicht stilllegen, sondern kann ganz im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes auch in konventionellen Betrieben produktionsintegriert Artenvielfalt fördern und Energie erzeugen. Aktuellste Ergebnisse zeigen einen Methan-Hektarertrag, der ungefähr 45 % des Wertes für Mais entspricht. Die auf eine Standzeit von mindestens fünf Jahren angelegten WPM bieten jedoch weitere Vorteile: Durch die anhaltende Bodenruhe und -bedeckung kann ein Schutz vor Bodenerosion erwartet werden. Die tiefe Verwurzelung ermöglicht auch in trockenen Jahren das Erreichen von Wasserreserven. WPM tragen aktiv zu einer Verringerung des Nitratgehalts im Boden bei und somit auch zur Verringerung der Nitratauswaschung ins Grundwasser (Degenbeck 2020). Die geringe Anzahl an Arbeitsgängen spart Betriebsmittel und macht während der gesamten Brut- und Setzzeit der Wildtiere keinen Arbeitseinsatz auf den Flächen notwendig. Durch den Verzicht auf Pestizide dienen die Flächen als Rückzugsort in der ansonsten vielerorts durch Pestizide stark belasteten Agrarlandschaft. Zusätzlich sind Biogasmischungen durch die hohe Blütenvielfalt optisch attraktiv und bereichern die Landschaft auch ästhetisch, dies kann zur Imageverbesserung der Landwirtschaft in der Bevölkerung beitragen. Durch Biogasmischungen kann auch in der konventionellen Landwirtschaft auf Ackerflächen aktiv Lebensraum erzeugt werden.

Projektförderung

Die Entwicklung der artenreichen, mehrjährigen Wildpflanzenmischung an der LWG erfolgte mit Forschungsförderung durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), Projektträger: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR), und durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BayStMELF). Die Schlussberichte des FNR-Projektes „Energetische Verwertung von kräuterreichen Ansaaten in der Agrarlandschaft – eine ökologische und wirtschaftliche Alternative bei der Biogasproduktion“ Phase I und II können unter den Förderkennzeichen 22005308 und 22038211 auf der Homepage der FNR (www.fnr.de/projektfoerderung/projektdatenbank-der-fnr/) eingesehen werden. Des Weiteren sind Abschlussberichte, Artikel, Posterbeiträge sowie Praxisanregungen zu den WPM auf der Homepage der LWG zu finden (www.lwg.bayern.de/landespflege/natur_landschaft/).

Literatur

Alaux, C., Ducloz, F., Crauser, D., Le Conte, Y. (2010). Diet effects on honeybee immunocompetence. Biol. Lett. 6562-565. Anderson, J.T., Inouye, D.W., McKinney, A.M., Colautti, R.I., Mitchell-Olds, T. (2012). Phenotypic plasticity and adaptive evolution contribute to advancing flowering phenology in response to climate change. Proc.R. Soc. B. 279: 3843-3852.

Bätz, H., Bätz, H., Sitkewitz, M. (2011). Ökologische Begleituntersuchungen: Fledermäuse und Vögel. In Vollrath et al. 2011: Energetische Verwertung von kräuterreichen Ansaaten in der Agrarlandschaft und im Siedlungsbereich - eine ökologische und wirtschaftliche Alternative bei der Biogasproduktion. Ergebnisteilbericht FNR Forschungsvorhaben Nr. 22005308.

Böhme, H., Siebert, U. (2013). Wildbiologische Begleituntersuchungen bei artenreichen Energiepflanzen-Ansaaten mit Wildpflanzen. Abschlussbericht.

Brühl, C.A., Alscher, A., Hahn, M., Berger, G., Bethwell, C., Graef, F., Schmidt, T., Weber, B. (2015). Protection of biodiversity in the risk assessment ans risk management of pesticides (plant protection products & biocides) with a focus in Arthropods, soil organisms and amphibians. Environmental reseach of the federal ministry for the environment, nature conservation, building and nuclear safety. Texte 76/2015.

Degenbeck, M. (2020). Gewässerschutzleistung von Wildpflanzenmischungen für Biogasanlagen, in Gewässerschutz mit nachwachsenden Rohstoffen - Steigerung der Gewässerschutzleistung, Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR).

Doeke, M.A., Frazier, M., Grozinger, M.C. (2015). Overwintering Honey Bees: Biology and Management. Current Opinion in Insect Science 10:185-193.

Donald, P.F., Green, R.E., Heath, M.F. (2001). Agricultural intensification and the collapse of Europe's farmland bird populations. Proceedings of the Royal Society B. 268.

Dziewiaty, K. (2015). Habitatnutzung durch Vögel. . In Vollrath et al. 2015: Energetische Verwertung von kräuterreichen Ansaaten in der Agrarlandschaft und im Siedlungsbereich - eine ökologische und wirtschaftliche Alternative bei der Biogasproduktion (Phase II). Ergebnisteilbericht FNR Forschungsvorhaben Nr. 22038211.

Fries, I., Camazine, S. (2001). Implications of horizontal and vertical pathogen transmission for honey bee epidemiology. Apidologie 32: 199-214.

Haaland, C., Naisbit, R.E., Bersier, L.-F. (2011). Sown wildflower strips for insect conservation: a review. Insect Conservation and Diversity, 4: 60-80.

Hallmann, C.A., Sorg, M., Jongejans, E., Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H., Stenmans, W., Müller, A., Sumser, H., Hörren, T., Goulson, D., de Kroon, H. (2017). More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLOS ONE 12.

Heidinger, I., Marzini, K., Illies, I. (2018a). Energie aus der Prärie. Präriestauden liefern Energie für Mensch und Blütenbesucher. Schule und Beratung 5-6/2018, S.17-19.

–, Marzini, K., Illies, I. (2018b). Mixtures of late flowering, herbaceous perennials providing energy for humans and flower visiting insects. Posterbeitrag auf der 65. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der Institute für Bienenforschung e.V. in Koblenz.

–, Marzini, K., Degenbeck, M., Illies, I. (2019). Utilization of mixtures of energy plants by honeybees and other flower visiting insects. Posterbeitrag auf der 66. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der Institute für Bienenforschung e.V. in Frankfurt.

Hofmann, M.M., Zohner, C.M., Renner, S.S. (2019). Narrow habitat breadth and late-summer emergence increases extinction vulnerability in Central European bees. Proc. R. Soc. B.286: 20190316.

Keuling, O., Rauterberg, S., Böhme, H., Siebert, U. (2015). Wildbiologische Begleituntersuchungen bei artenreichen Energiepflanzen – Ansaaten mit Wildpflanzen während des Winterhalbjahres. Abschlussbericht.

Krimmer, E., Degenbeck, M., Heidinger, I., Marzini, K. (2020). Ringversuch Bayern zur Verwendung mehrjähriger Wildpflanzenmischungen für die Biogasgewinnung Phase III, Schwerpunkt Wissenstransfer. Abschlussbericht zum Forschungsvorhaben KS/17/02.

Lee, S.H., Kim, Y.H. (2017). Comparative proteome analysis of honey bee workers between overwintering and brood-rearing seasons. Journal of Asia-Pacific Entomology 20: 984-985.

LfL Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Deckungsbeiträge und Kalkulationsdaten (2019). https://www.stmelf.bayern.de/idb/

Mandery, K., Müller, M., Zeisel, J. (2018). Bestandsaufnahme von Wildbienen auf Äckern mit Blühmischungen der Agrokraft GmbH & Co KG Großbardorf. Bericht über faunistische Begleituntersuchungen des Projektes BiogasBlühfelder Rhön-Grabfeld, unveröffentlicht.

Marzini, K., Heidinger, I., Illies, I. (2019). Verbesserung des Nahrungsangebots für Honigbienen und andere blütenbesuchende Insekten durch attraktive, langblühende Präriestaudenmischungen zur Energiegewinnung. Abschlussbericht zum Forschungsvorhaben K/15/02.

Salisbury, A., Armitage, J., Bostock, H., Perry, J., Tatchell, M. and Thompson, K. (2015). Editor's choice: Enhancing gardens as habitats for flower-visiting aerial insects (pollinators): should we plant native or exotic species?. J Appl Ecol, 52: 1156-1164.

Sánchez-Bayo, F., Wyckhuys, K.A.G. (2019). Worldwide decline of the entomofauna: A review of its drivers. Biological Conservation 232, 8-27.

Scheper, J., Bommarco, R., Holzschuh, A., Potts, S.G., Riedinger, V., Roberts, S.P.M., Rundlöf, M., Smith, H.G., Steffan-Dewenter, I., Wickens, J.B., Wickens, V.J., Kleijn, D., (2015). Local and landscape- level floral resources explain effects of wildflower strips on wild bees across four European countries. Journal of Applied Ecology 52: 1165-1175.

Schwarz, K. (2018). Vogelmonitoring auf ausgewählten Flächen zum Projekt „Wildpflanzen im Landkreis Rhön-Grabfeld“ im Jahr 2018. Bericht über faunistische Begleituntersuchungen des Projektes BiogasBlühfelder Rhön-Grabfeld, unveröffentlicht.

Scott, R. (1996). Creating successful and popular wildflower landscapes. Aspects of Applied Biology, Vegetation management in forestry, amenity and conservation areas 44: 475- 480.

Seibold, S., Gossner, M.M., Simons, N.K., Blüthgen, N., Müller, J., Ambarli, D., Ammer, C., Bauhus, Fischer, M., Habel, J.C., Linsenmair, K.E., Nauss, T., Penone, C., Prati, D.J., Schall, P., Schulze, E.D., Vogt, J., Wöllauer, S., Weisser, W.W. (2019). Arthropod decline in grasslands and forests is associated with landscape-level drivers. Nature volume 574: 671- 674.

Stumpf, H. (2011). Ökologische Begleituntersuchungen: Spinnen, Laufkäfer und Tagfalter. In Vollrath et al. 2011: Energetische Verwertung von kräuterreichen Ansaaten in der Agrarlandschaft und im Siedlungsbereich - eine ökologische und wirtschaftliche Alternative bei der Biogasproduktion. Ergebnisteilbericht FNR Forschungsvorhaben Nr. 22005308.

– (2015). Faunistische Untersuchungen zur Artenvielfalt bei Kleintieren. In Vollrath et al. 2015: Energetische Verwertung von kräuterreichen Ansaaten in der Agrarlandschaft und im Siedlungsbereich - eine ökologische und wirtschaftliche Alternative bei der Biogasproduktion (Phase II). Ergebnisteilbericht FNR Forschungsvorhaben Nr. 22038211.

Steffan-Dewenter, I., Münzenberg, U., Bürger, C., Thies, C., Tscharntke, T. (2002). Scaledependent effects of landscape context on three pollinator guilds. Ecology 83: 1421- 1432.

Thomas , J.A., Telfer, M.G., Roy D.B., Preston, C.D., Greenwood, J.J.D., Asher. J. Fox, R. Clarke, R.T., Lawton J.H. (2004). Comparative losses of British butterflies, birds and plants and the global exctinction crisis, Science 303: 1879-1881.

Tillmann, J. (2011). Bewertung von Maisäckern als Lebensraum für die Tierwelt der Agrarlandschaft mit Hilfe von Fotofallen, Umwelt und Raum, Band 2: 43-58, Institut für Umweltplanung Hannover.

Vickery, J.A., Feber, R.E., Fuller, R.J. (2009) Arable field margins managed for biodiversity conservation: A review of food resource provision for farmland birds. Agriculture, Ecosystems & Environment, 133: 1-13.

Vollrath, B., Werner, A., Degenbeck, M., Illies, I., Zeller, J., Marzini, K. (2011). Energetische Verwertung von kräuterreichen Ansaaten in der Agrarlandschaft und im Siedlungsbereicheine ökologische und wirtschaftliche Alternative bei der Biogasproduktion. Abschlussbericht FNR Forschungsvorhaben Nr. 22005308.

–, Werner, A., Degenbeck, M., Marzini, K. (2015). Energetische Verwertung von kräuterreichen Ansaaten in der Agrarlandschaft – eine ökologische und wirtschaftliche Alternative bei der Biogasproduktion (Phase II). Abschlussbericht FNR Forschungsvorhaben Nr. 22038211.

Westphal, C., Bommarco, R., Carré, G., Lamborn, E., Morison, N., Petanidou, T., Potts, S.G., Roberts, S.P.M., Szentgyörgyi, H., Tscheulin, T., Vaissière, B.E., Woyciechowski, M., Biesmeijer, J.C., Kunin, W.E., Settele, J., Steffan-Dewenter, I. (2008). Measuring bee diversity in different european habitats and biogeographical regions. Ecological Monographs, 78: 653-671.

Westrich, P., Frommer, U., Mandery, K., Riemann, H., Ruhnke, H., Saure, C., Voith, J. (2011). Rote Liste und Gesamtartenliste der Bienen (Hymenoptera, Apidae) Deutschlands. 5. Fassung, Stand Februar 2011. Naturschutz und Biologische Vielfalt 70: 373-416. Bundesamt für Naturschutz.

Fazit für die Praxis

- Der Insektenrückgang in Agrarlandschaften macht deutlich, dass innovative und praxisorientierte Lösungen in der Landwirtschaft dringend gebraucht werden.

- Wildpflanzenmischungen (WPM) zur Biogaserzeugung sind artenreich, mehrjährig, pflegeextensiv und bieten gegenüber einjährigen Monokulturen viele Vorteile: Erosionsschutz, Trockenresistenz, Nitratreduktion. Der Methan-Hektarertrag liegt bei 45 % des Wertes von Mais.

- Faunistische Untersuchungen haben gezeigt, dass verschiedene Tiergruppen von den WPM profitieren: Vögel brüten nachweislich in den Flächen, profitieren von Strukturvielfalt und üppigem Nahrungsangebot in Form von Insekten und Sämereien. Säugetiere finden in den Flächen Deckung und Nahrung, so nutzen Rehe sie zur Aufzucht ihrer Jungen. Bodenprädatoren profitieren von der Strukturvielfalt und nutzen die Flächen als Lebensraum. WPM liefern zudem Honig- und Wildbienen Nektar und vielfältigen Pollen; die Akzeptanz bei Wildbienen ist gut.

- WPM können in der konventionellen Landwirtschaft produktionsintegriert Biodiversität steigern und schaffen Lebensraum auf dem Acker.

- Die Mischung Veitshöchheimer Hanfmix ist das Ergebnis einer langjährigen Entwicklung, in der besonders auf die Empfehlungen und Forderungen von Wildbiologen und Entomologen eingegangen wurde.

Kontakt

Dr. Elena Krimmer ist als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Stadtgrün und Landschaftsbau der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim (LWG) beschäftigt. Promotion an der Universität Würzburg im Bereich der Agrarökologie. Seit 2019 Mitarbeit an der Entwicklung von Wildpflanzenmischungen für den Agrarbereich.

Kornelia Marzini Dipl.-Biol. forscht seit 1996, mit achtjähriger Unterbrechung, bei einem Wildpflanzen erzeugenden Betrieb, als Wildpflanzenspezialistin an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau sowie am Institut für Stadtgrün und Landschaftsbau in den Tätigkeitsfeldern Biogas aus Wildpflanzen, Ingenieurbiologie, Straßenbegleitgrün, Entwicklung von Saatgutmischungen für den Siedlungsbereich und die freie Natur.

> kornelia.marzini@lwg.bayern.de

Dr. Ina Heidinger ist seit 2013 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Bienenkunde und Imkerei der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim (LWG) beschäftigt. Im Rahmen der Entwicklung von Blühmischungen Durchführung von Untersuchungen zu Honigbienen, Wildbienen und anderen blütenbesuchenden Insekten. Zudem Untersuchung des Einflusses spätblühender Feldfrüchte wiePhacelia , Gelbsenf und Durchwachsene Silphie auf die Überwinterungsfähigkeit von Honigbienen.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.