EU-Düngevorgaben reichen nicht

Die EU-Kommission hatte in der „Farm to Fork“ (F2F)-Strategie des „Green Deal“ das Ziel formuliert, bis zum Jahr 2030 die Nährstoffverluste mindestens zu halbieren, indem die EU-Staaten 20 % weniger chemische Düngemittel einsetzen sollten. Ein Forschungsteam des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) hat nun im Fachjournal „Nature Food“ berechnet, dass ein solcher einheitlicher Düngeverzicht dafür nicht ausreicht.

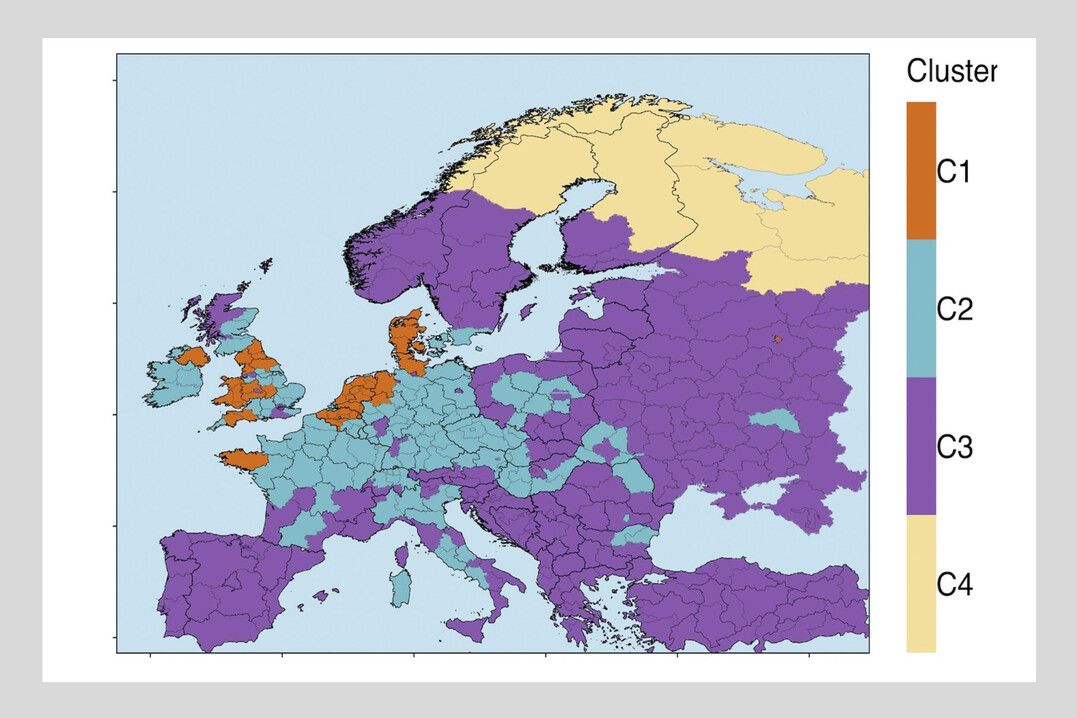

von UFZ/Redaktion erschienen am 09.09.2025Für die Studie hatten die UFZ-Forschenden den jährlichen Stickstoffüberschuss in Europa zwischen den Jahren 1850 und 2019 analysiert und in vier Kategorien geclustert. Demnach gehören zur Kategorie „Wirtschaftsdünger“ Staaten wie etwa die Niederlande oder Dänemark, weil dort aufgrund des hohen Viehbesatzes der Gülleeintrag dominiert und ein hoher Stickstoffüberschuss produziert wird. Zur Kategorie „Kunstdünger“ zählen mitteleuropäische Länder wie Deutschland und Frankreich, denn dort wird mehr mineralischer Dünger als Gülle ausgebracht. Zur Kategorie „Moderater Einsatz von Wirtschafts- und Kunstdünger“ gehören viele osteuropäische und mediterrane Länder, in die Kategorie „Natürliche Landschaften“ ordnen sich vor allem nordeuropäische Länder wie Norwegen, Schweden und Finnland ein, in denen weniger als anderswo mineralisch gedüngt und Gülle ausgebracht wird. „Durch die Abgrenzung dieser vier Kategorien können wir bewerten, wie wirksam die ,Farm to Fork‘-Strategie der EU ist“, sagt Doktorandin Masooma Batool.

Mit der Analyse wollten die Forschenden die Frage beantworten, ob die EU-Vorgaben ausreichen, um den Nährstoffüberschuss bis 2030 zu halbieren. Dazu entwickelten die Forschenden für die vier regionalen Kategorien Zukunftsszenarien. Grundlage ihrer Berechnungen sind zum einen die Stickstoffüberschüsse der Jahre 2015 bis 2019, zum anderen die bestehenden Vorgaben zum Beispiel der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) oder des Green Deal.

Das Ergebnis: Würden die EU-Staaten die F2F-Strategie mit einer Reduzierung des Einsatzes von mineralischem Dünger um mindestens 20 % umsetzen, wird der Stickstoffüberschuss im Boden zwar reduziert, jedoch nicht wie erhofft um die Hälfte, sondern lediglich um maximal 10 bis 16 %. In keiner der vier regionalen Kategorien geht der Stickstoffüberschuss um die gewünschten 50 % zurück. Selbst das ehrgeizigste Szenario der FAO, das einen EU-weiten Rückgang des Kunstdüngers um 43 % und der Gülle um 4 % vorgibt – kombiniert mit modernen Technologien und Bewirtschaftungsmaßnahmen – mindert den Stickstoffüberschuss nur um 30 bis 45 %. Immerhin: „Insgesamt fünf Ländern – Schweden, Dänemark, Lettland, Litauen und Tschechien – würde es unseren Berechnungen zufolge bei diesem Szenario gelingen, ihren Stickstoffüberschuss zu halbieren“, sagt Dr. Andreas Musolff, UFZ-Hydrogeologe und Co-Autor. Staaten mit einem hohen Stickstoffüberschuss wie Deutschland und die Niederlande lägen dagegen deutlich unter den angestrebten 50 %.

Doch wie könnten es Staaten wie Deutschland schaffen, den Stickstoffüberschuss zu halbieren? „Unseren Berechnungen zufolge müssten Deutschlands Landwirte dafür – die Anwendung moderner Technologien und Bewirtschaftungsmaßnahmen vorausgesetzt – den mineralischen Dünger um 20 % und zusätzlich den Gülle-Einsatz um 50 % senken“, sagt Masooma Batool. Modernisieren sie Technologien und Anbau nicht, müssten sie beispielsweise 67 % weniger Gülle ausbringen. Allerdings brächte diese Reduktion auch Ertragseinbußen mit sich: bei modernen Technologien und Bewirtschaftungsmaßnahmen um 17 %, bei den heutzutage gängigen um 25 %. Es würden also weniger Lebens- und Futtermittel erwirtschaftet.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.