Landschaftsbildbewertung auf Landesebene

Abstracts

Im Zuge der planerischen Steuerung großräumiger Infrastrukturprojekte (zum Beispiel Netzausbau, Bundesfernstraßenbau, Bau von großen Windparks) wird für die Umweltfolgenprüfung eine großräumige, auf standardisierten Verfahren und Daten beruhende Landschaftsbildbewertung benötigt. Der vorliegende Artikel stellt den aktuellen Stand der großräumigen Landschaftsbildbewertung auf der Ebene der Bundesländer dar. Dazu wurden sowohl die aktuell rechtskräftigen als auch abgelöste Landschaftsprogramme aller Bundesländer untersucht. In der aktuellen Generation von Landschaftsprogrammen ist ein deutlicher Trend zu mehr flächendeckenden Landschaftsbildbewertungen zu erkennen. Weiterhin wurden in Deutschland veröffentlichte und angewendete Verfahren zur großräumigen Landschaftsbildbewertung untersucht. Wir kommen zu dem Schluss, dass Verfahren, die eine Landschaftsbildbewertung modellgestützt errechnen, deutlich besser für großräumige Analysen der Landschaftsbildqualität geeignet sind als die weit verbreiteten Verfahren, die auf der Bewertung einzelner Experten beruhen. Bei modellgestützten Verfahren, insbesondere solchen mit empirischer Grundlage, ist der Bewertungsaufwand weniger von der Größe des Untersuchungsgebietes abhängig. Sie ermöglichen hochauflösende und großräumig vergleichbare Ergebnisse und erfüllen, vor allem, wenn sich die Bewertung auf eine empirische Grundlage stützt, die wissenschaftlichen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität. Landscape assessment at the federal state level – status and suitability of standard methods

Environmental assessments for large-scale infrastructure projects, such as transmission lines, motorways or large wind farms, require visual landscape quality assessments covering large areas that are based on standardized methods and data. This article reveals the situation of large-area visual landscape quality assessment in the German federal states.

Current landscape programmes and their predecessors have been analysed. In current landscape programmes, a trend towards state-wide visual landscape quality assessments can be observed. Furthermore, we analysed published methods for large-area visual landscape quality assessment. We conclude that model-based visual landscape quality assessments are more suitable for large-area analyses than normative expert methods. Reasons for this include efficient workflow, better spatial resolution, and comparable results across large areas. Furthermore, scientific quality criteria such as objectivity, reliability and validity can be proved more easily for model-based approaches with an empirical basis.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

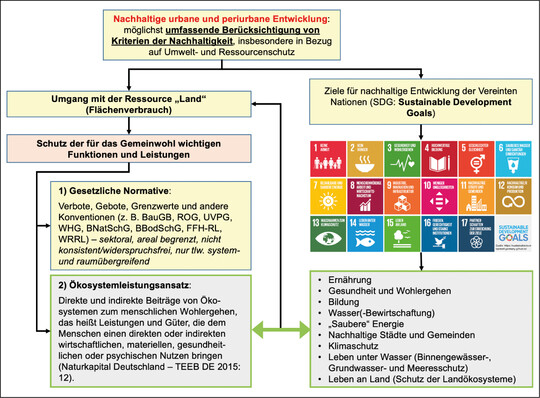

Das Landschaftsbild ist gleichberechtigt zu den anderen Handlungsgegenständen des § 1 BNatSchG Gegenstand vieler Planungen und Umweltfolgenprüfungen, unabhängig von der Planungsebene. Es gilt dennoch in der Fachpraxis noch immer als Schutzgut zweiter Klasse (vgl. z.B.Jessel & Fischer-Hüftle2003, Köhler & Preiss2000, Nohl2006, Roth2012,Roth & Bruns2016). Das Landschaftsbild hat jedoch in den letzten Jahrzehnten, insbesondere durch den rasanten Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland, an öffentlicher Wahrnehmung und Bedeutung gewonnen.

Landschaftsprogramme als strategisches Planungsinstrument der Landschaftsplanung auf Landesebene stellen Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege im jeweiligen Bundesland dar und spezifizieren diese in Konkretisierung der Vorgaben der jeweiligen Naturschutzgesetze auch räumlich. Durch das föderale System begründet, wird das Landschaftsbild in den Bundesländern unterschiedlich behandelt. Einige Länder stellen eine großräumige Landschaftsbildbewertung bereit (Tab. 1). Diese behandeln meist eher großflächige Bewertungseinheiten, geben aber eine Orientierung für untergeordnete Planungsebenen und können auf diesen mit genaueren Angaben unterlegt und verfeinert werden. Gerade beim Landschaftsbild birgt ein derartiges Vorgehen ein großes Potenzial, da so eine relative Einordnung der einzelnen Landschaftsräume des Bundeslandes erfolgen kann und alle Analysen auf nachfolgenden Planungsebenen auf derselben Basis erfolgen. Dadurch wird eine Vergleichbarkeit von Landschaftsbildbewertungen innerhalb eines Bundeslands ermöglicht und den damit arbeitenden Gutachtern und Behörden eine nützliche Planungshilfe zur Verfügung gestellt.

Von 2015 bis 2017 ist im Rahmen des FuE-Vorhabens „Entwicklung eines Bewertungsmodells zum Landschaftsbild beim Stromnetzausbau“ (FKZ 3515822 800) im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) ein bundesweites Landschaftsbildbewertungsmodell entstanden. Im Rahmen des genannten Vorhabens wurde als Grundlage für die Methodenentwicklung eine Recherche und Analyse großräumiger Landschaftsbildbewertungsverfahren durchgeführt.

Der vorliegende Artikel stellt die Ergebnisse dieser Untersuchung dar. Dabei wurden sowohl die Landschaftsprogramme der Länder systematisch auf Inhalte zum Landschaftsbild untersucht als auch Verfahren der großräumigen Landschaftsbildbewertung recherchiert und synoptisch ausgewertet. Im Folgenden geben wir auf Basis dieser Untersuchungen zunächst einen Überblick über die Behandlung des Landschaftsbildes in den Landschaftsprogrammen. In einem zweiten Teil werten wir Verfahren zur großräumigen Landschaftsbildbewertung aus. Auf Grundlage der Auswertungen geben wir Empfehlungen für eine Integration von Landschaftsbildbewertungen auf der Landesebene.

2 Das Landschaftsbild in Landschaftsprogrammen

2.1 Datengrundlagen und Methoden

Viele Landschaftsprogramme sind digital zum Download verfügbar (vergleiche BfN 2018). Landschaftsprogramme, auf die nicht online zugegriffen werden konnte, wurden in der Bibliothek der Außenstelle Leipzig des BfN eingesehen. Wenn notwendig, wurden die Informationen durch telefonische Rückfragen bei Fachvertretern der Bundesländer ergänzt. Stützt sich das Landschaftsprogramm auf einen Fachbeitrag zum Landschaftsbild oder existieren sonstige landesweite Planungsgrundlagen zum Landschaftsbild, so wurden diese in die Untersuchung einbezogen.

Landschaftsprogramme im eigentlichen Sinne gibt es nicht in allen Bundesländern. In einigen Ländern ist eine Primärintegration üblich, bei der die Landschaftsplanung direkt in die räumliche Gesamtplanung (Landesentwicklungsplan) integriert ist. In primärintegrierenden Ländern ist daher oft kein separates Landschaftsprogramm verfügbar. In den betroffenen Fällen wurde der Landesentwicklungsplan in die Untersuchung einbezogen (Tab. 1). Demgegenüber steht die Sekundärintegration, bei der zunächst ein eigenständiges Landschaftsprogramm erstellt wird und dieses erst in einem zweiten Schritt in die räumliche Gesamtplanung integriert wird.

Zu jedem Bundesland wurden die vorhandenen Landschaftsprogramme hinsichtlich ihrer Aussagen, Festsetzungen und Materialien zum Landschaftsbild analysiert. Zum Überblick wurden die Landschaftsprogramme entsprechend des Umfangs und der Tiefe der Behandlung des Landschaftsbildes in drei Gruppen eingeteilt:

- Flächendeckende Landschaftsbildbewertung,

- Abgrenzung verschiedener und/oder ästhetisch wertvoller Landschaftsräume,

- Textliche Leitlinien, Ziele und Grundsätze zum Landschaftsbild.

Mit dieser Einteilung wird zunächst noch keine Aussage über die Qualität der Inhalte getroffen.

2.2 Auswertung der Dokumente

Insgesamt haben wir 31 sowohl derzeit rechtskräftige als auch bereits abgelöste Landschaftsprogramme und Landesentwicklungspläne untersucht (Tab. 1).

Lediglich 11 der 31 Dokumente beinhalten oder verweisen auf eine systematische, flächendeckende Landschaftsbildbewertung. In allen diesen Fällen liegt auch eine flächendeckende Abgrenzung von Landschaftsräumen als Bestandteil der Landschaftsbildbewertung vor.

Die Abgrenzung verschiedener Landschaftsräume oder die Darstellung ästhetisch wertvoller Landschaftsräume, ohne eine flächendeckende Landschaftsbildbewertung, erfolgt in insgesamt 7 der 31 Dokumente. In einigen Fällen werden Landschaftstypen oder -räume abgegrenzt und beschrieben (zum Beispiel Landschaftsprogramm Sachsen-Anhalt 1994). Auch werden in einigen Dokumenten kulturell oder ästhetisch wertvolle Landschaftsräume hervorgehoben (etwa Landschaftsprogramm Saarland 2009 und der Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen 2015). Leider wird in den meisten Fällen nicht klar, nach welcher Methode die wertvollen Landschaftsbereiche von anderen abgegrenzt worden sind.

In 13 Dokumenten werden lediglich allgemeine Ausführungen oder Leitlinien, Grundsätze und/oder Ziele zum Landschaftsbild formuliert.

Unter den betrachteten Dokumenten sind 16 aktuell verbindlich. Der Anteil der Dokumente, die eine Landschaftsbildbewertung bereitstellen, fällt unter den aktuell verbindlichen weitaus größer aus als bei der Betrachtung der Gesamtheit aller Dokumente (8 von 16 gegenüber 10 von 31). Dies lässt die Schlussfolgerung zu, dass dem Landschaftsbild auf Landesebene aktuell deutlich mehr Beachtung geschenkt wird als noch vor 20 Jahren.

Auffallend ist, dass es sich bei den Methoden, die den bereitgestellten Landschaftsbildbewertungen zugrunde liegen, fast ausschließlich um Expertenverfahren handelt. Die Abgrenzung ästhetisch wertvoller Landschaftsräume, die in einigen Fällen vorliegt, ist nicht dokumentiert und erfolgte vermutlich ebenfalls expertenbasiert.

3 Großräumige Landschaftsbildbewertung in Deutschland

Im Rahmen des oben genannten Forschungsprojektes wurden 22 in Deutschland angewendete und/oder publizierte Methoden zur großräumigen Landschaftsbildbewertung analysiert. Ziel der Untersuchung war es, Methoden oder einzelne Komponenten der Methoden zu identifizieren, die sinnvoll für die Bewertung großräumiger Untersuchungsgebiete genutzt werden können, um im Rahmen des Projektes selbst eine Methode zur bundesweiten Landschaftsbildbewertung zu entwickeln und anzuwenden. Diese Erkenntnisse können auch für Empfehlungen zur Anwendung auf der Landesebene genutzt werden, da die hier erforderliche Maßstabsebene ähnliche Herausforderungen bereithält, wie sie auch an eine bundesweite Landschaftsbildbewertung gestellt werden. Mit Methoden großräumiger Landschaftsbildbewertung sind Landschaftsbildbewertungsmethoden gemeint, die mindestens ein Bundesland oder ein ähnlich großes Zielgebiet flächendeckend bewerten oder für die Bewertung eines derart großen Untersuchungsgebietes grundsätzlich geeignet sind.

Alle Methoden können grundsätzlich einem von drei Typen von Landschaftsbildbewertungsmethoden zugeordnet werden: expertenbasierte, modellierende (jeweils nutzerunabhängige) und empirisch-modellierende (das heißt nutzerabhängige) Methoden (vergleiche dazu auchRoth2012: 73ff., der auf Basis von acht verschiedenen Gliederungsvorschlägen eine synoptische Einteilung vornimmt, sowieZubeet al. 1982). Bei expertenbasierten Methoden teilen Fachkundige das Untersuchungsgebiet in räumliche Bewertungseinheiten ein und leiten auf Basis interpretierbarer Kriterien oder verbalargumentativ begründend eine Wertstufe her. Die in Abschnitt 2 untersuchten Landschaftsprogramme, die eine flächendeckende Landschaftsbildbewertung erstellt haben, arbeiteten ausschließlich expertenbasiert. Bei modellierenden Methoden wird die Bewertung nicht durch den Menschen direkt, sondern systematisch anhand eines definierten Bewertungsalgorithmus ermittelt. Mithilfe von aus Landschaftsdaten oder Felderhebungen gewonnenen Indikatoren wird nach einer zuvor festgelegten Bewertungsvorschrift eine Wertstufenzuordnung vorgenommen. Bewertungseinheiten, eingehende Landschaftsdaten sowie die Beschaffenheit der Bewertungsvorschrift werden vor dem Bewertungsschritt von Expertenhand angepasst. Auch bei empirisch-modellierenden Methoden wird die Bewertung anhand ausgewählter Landschaftsdaten errechnet. Die Auswahl und Gewichtung der Indikatoren wird jedoch nicht durch einzelne Experten vorgenommen, sondern durch empirische Untersuchungen (Umfragen mit einer breiten Datenbasis spezifisch für das Untersuchungsgebiet), oft gekoppelt mit statistischen Auswertungen, spezifisch für das Untersuchungsgebiet ermittelt.

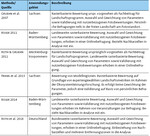

Elf der untersuchten Methoden folgen einem expertenbasierten Ansatz (Tab. 2). Es handelt sich dabei sowohl um Methoden, die im Rahmen der Landschaftsplanung der Länder entwickelt wurden (zum BeispielBöhnertet al. 2009,MUNR1998,Sörensenet al. 1994,UTAG-Consulting GmbHet al. 1995) als auch um Bewertungsvorschriften, die zwar für die Ebene der Landschaftsrahmenpläne vorgesehen waren, sich jedoch auch grundsätzlich für die Bewertung eines größeren Untersuchungsgebietes eignen könnten (Köhler & Preiss2000, Konermann2001). Den Stadtstaaten kommt durch ihre geringere Größe eine gesonderte Rolle bei der Bewertung zu. Da im Rahmen der angegebenen Beispiele aber gut dokumentierte und ausführliche Expertenmethoden zur Landschaftsbildbewertung durchgeführt wurden, haben wir diese dennoch in die Untersuchung mit einbezogen.

Rein modellierende Methoden sind in der Untersuchung mit sechs analysierten Methoden deutlich seltener vertreten als Expertenmethoden (Tab. 3). Die bekannteste und älteste der analysierten Methoden ist jene vonKiemstedt(1967), der den Wert des Landschaftsbildes allein über die Menge vorhandener Landschaftsindikatoren, wie zum Beispiel Relief, Waldrandlänge und Gewässer bestimmte. Grundsätzlich ähnlich gehen auch die anderen modellierenden Methoden vor. So erarbeiten zum BeispielHeinlet al. (1997),Walz&Stein(2017) undHermeset al. (2018) mithilfe eines Geoinformationssystems auf Basis flächig verfügbarer, von Experten ausgewählter und gewichteter Landschaftsdaten ein Modell zur Landschaftsbewertung.Burkhard&Müller(2013) bewerten Landschaftstypen der CORINE-Landcover Daten in Bezug auf ihre Ökosystemfunktionen. Die Bewertung zur Ökosystemleistung „Landschaftsästhetik und Inspiration“ interpretieren wir in unserer Untersuchung als flächendeckende Landschaftsbildbewertung.

Bestandteil der Untersuchungen waren außerdem sechs Ansätze, die Modelle zur Bewertung der Landschaftsbildqualität auf Basis von empirischen Erhebungen (nutzerbasierten Befragungen) erstellen (Tab. 4).

In Bezug auf die Bewertung großräumiger Untersuchungsgebiete weisen modellierende und empirisch-modellierende Methoden gegenüber rein expertenbasierten Methoden einige Vorteile auf. Neben mit GIS auswertbaren Datensätzen (zum Beispiel Landnutzungsdatensätze wie ATKIS) arbeiten Expertenmethoden häufig mit primär physisch auszuwertenden Quellen, wie historischen Karten und Luftbildern, oder sie sehen Begehungen der einzelnen Landschaftseinheiten innerhalb des Untersuchungsgebietes vor. Expertenmethoden setzen damit einen hohen Arbeitsaufwand voraus, der mit steigender Größe des Untersuchungsgebietes linear zunimmt, da Arbeitsschritte wie die Auswertung der Quellen oder Begehung der Untersuchungsgebiete nur bedingt skalierbar sind. Bei großen Untersuchungsgebieten resultieren daraus oft Generalisierungen, beispielsweise sehr große Landschaftseinheiten, die die Struktur des Untersuchungsgebiets nur bedingt widerspiegeln. Bei modellierenden Methoden steigt mit der Ausdehnung des Untersuchungsgebiets hauptsächlich die für die Modellierung benötigte Rechenleistung und -zeit. Wenn die Modellierung auf empirische Erhebungen gestützt wird, die die Anfertigung von Landschaftsfotos oder Begehungen gemeinsam mit Befragten einschließen, ist zunächst zusätzlicher personeller und zeitlicher Arbeitsaufwand für die Erstellung der empirischen Grundlage zu veranschlagen. Da aber zum Beispiel für eine Befragung eine stichprobenbasierte Datengrundlage benötigt wird, ist der Aufwand deutlich geringer als bei einer expertenbasierten flächendeckenden Erfassung und Bewertung. Bei der flächendeckenden Modellanwendung der empirisch-modellierenden Methoden ist kaum mehr eine Abhängigkeit des Arbeitsaufwandes von der bearbeiteten Fläche gegeben.

Die untersuchten Expertenmethoden arbeiten in der Regel mit diskret abgegrenzten Landschaftsbildräumen (Polygone als Vektordaten). Diese Vorgehensweise erlaubt die Einteilung des gesamten Zielgebietes in einzelne Raumeinheiten, die jeweils für sich beschrieben und bewertet werden können. Die Mehrzahl der betrachteten empirisch-(modellierenden) Ansätze arbeitet rasterbasiert, das heißt, das Zielgebiet wird in quadratische Raster eingeteilt, wobei jeder Rasterzelle spezifische Werte, zum Beispiel aus anderen vorliegenden Daten, zugewiesen werden. Der hauptsächliche Vorteil eines rasterbasierten Vorgehens liegt dabei in den effizienteren Berechnungen, die gängige GIS-Software mit performanten Raster-Analysewerkzeugen bereithält. Vektorbasierte Ansätze bieten demgegenüber als Vorteil eine präzisere Abgrenzbarkeit von Raumeinheiten. Einige Ansätze, zum BeispielRoth&Fischer(2018) undWalz&Stein(2017), vektorisieren eine rasterbasierte Bewertung nachträglich, um die Vorteile beider Möglichkeiten zu nutzen.

Bei der Untersuchung der Methoden fiel auf, dass die Einhaltung der wissenschaftlichen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität bei reinen Expertenmethoden in der Regel weder durch die Methodenurheber noch durch Dritte überprüft wurde (vergleiche dazu auchRoth2012: 78 ff.). Die untersuchten Expertenmethoden stützen sich primär auf die verbal-argumentative Herleitung von Wertstufen für einzelne Kriterien, die dann zu einer Gesamtbewertung kombiniert werden. Die Bewertung bei Expertenmethoden ist somit stark vom Bearbeiter abhängig. Die Objektivität des Bewertungsvorganges ist deshalb bei den untersuchten Expertenmethoden nur bedingt gegeben.

Für die unbestimmten Rechtsbegriffe „Vielfalt“, „Eigenart“ und „Schönheit“, die in Anlehnung an das BNatSchG oft als Bewertungskriterien für das Landschaftsbild genutzt werden, sind verschiedene Interpretationen möglich. Daher können verschiedene Fachleute unterschiedliche Bewertungen verbalargumentativ herleiten, die für sich genommen alle stimmig sind, sich jedoch aufgrund unterschiedlicher Begriffsverständnisse und -operationalisierungen dennoch widersprechen können.

Eine Reliabilität ist deshalb bei Expertenmethoden ebenfalls nur bedingt gegeben. Bei großen Untersuchungsgebieten wiegen diese Nachteile umso schwerer, da mit steigendem Bewertungsaufwand das Untersuchungsgebiet oft unter mehreren Bearbeitenden aufgeteilt werden muss, wodurch Teilbewertungen verschiedener Bearbeiter nur bedingt vergleichbar sind. Da Objektivität und Reliabilität notwendige (aber nicht hinreichende) Voraussetzungen für Validität sind (vergleicheBortz & Döring2003: 201,Daniel & Vining1983), muss in der Regel bei reinen Expertenmethoden ohne nutzerabhängige Befragungsbasis von einer Nichterfüllung des wissenschaftlichen Gütekriteriums der Validität ausgegangen werden. Eine separate Prüfung der Validität ist daher bei diesem Methodentypus in besonderem Maße geboten, um verlässliche und rechtssichere Ergebnisse zu erhalten (vergleicheRoth2012: 21 ff.).

Die Auswahl der Indikatoren in modellierenden Methoden erfolgt durch die Bearbeiter. Stehen die Indikatoren und ihre Gewichtung fest, sind modellierende Methoden reliabel, da sie bei einer Bewertung unabhängig vom Bearbeiter sind. Ein Validierungskonzept wurde lediglich bei einem der sechs Methoden (Roth & Fischer2018) vorgesehen.

Bei empirisch-modellierenden Methoden ist nach Aufstellung der Bewertungsvorschrift jeder Arbeitsschritt der folgenden Anwendung/Bewertung vom Bearbeiter unabhängig. Objektivität und Reliabilität sind daher in höherem Maße gegeben. Obgleich die Validität nicht bei allen der untersuchten Methoden überprüft wurde, bietet die empirische Datenbasis in der Regel eine Möglichkeit zur Überprüfung.

4 Schlussfolgerungen

Roth & Bruns(2016) stellen fest, dass die Planungspraxis in Bezug auf das Landschaftsbild hinter den methodischen Möglichkeiten, die der Stand der Forschung zu Landschaftsbildbewertungen dokumentiert, zurückbleibt. Mit Sicht auf die Integration großräumiger Landschaftsbildbewertungsmethoden lässt sich dieses Ergebnis in der vorsorgenden Planung auf Landesebene bestätigen. Nur wenige Bundesländer stellen eine flächendeckende und gut dokumentierte Landschaftsbildbewertung bereit. Bei den bereitgestellten Arbeiten handelt es sich um experten-basierte Ansätze. Zwar sind in einigen Ländern bereits flächendeckende modellierende (Roth& Fischer2018 für Thüringen) beziehungsweise empirisch-modellierende Arbeiten vorhanden (zum BeispielRoser2011 für Baden-Württemberg, Roth & Gruehn 2011 für Mecklenburg-Vorpommern undGruehnet al. 2007 für Sachsen), diese wurden jedoch bisher nicht in die Landschaftsprogramme integriert.

Natürlich ist die Frage zu klären, ob auf der Ebene der Landschaftsprogramme überhaupt der Anspruch und die Notwendigkeit bestehen, eine ausgearbeitete flächendeckende Landschaftsbildbewertung bereitzustellen. Nach dem BNatSchG ist das Ziel der Landschaftsplanung auf Landesebene, überörtlich konkretisierte Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege darzustellen. Obwohl das Landschaftsbild durch den rasanten Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland an Bedeutung gewonnen hat, gilt es dennoch als eher vernachlässigtes Schutzgut (vergleiche zum BeispielJessel & Fischer-Hüftle2003, Köhler & Preiss2000, Nohl2006, Roth2012,Roth & Bruns2016). Jedoch sehen sich die nachfolgenden Planungsebenen sowohl bei der Erstellung von zum Beispiel Regionalplänen und Landschaftsrahmenplänen und verbundenen strategischen Umweltprüfungen sowie bei projektbezogenen Umweltverträglichkeitsprüfungen mit der Notwendigkeit konfrontiert, Landschaftsbildbewertungen durchzuführen. Die sich aus diesen Umweltprüfungen ergebenden Einzelbedarfe können auf regionaler Ebene durch methodisch und inhaltlich belastbare Vorgaben der landesweiten Planung von Grundlageuntersuchungen entlastet und im Sinne eines überregional vergleichbaren Benchmarkings gestärkt werden (vergleiche auch § 9 Abs. 5 BNatSchG). Falls landesweite Planungsgrundlagen nicht zur Verfügung stehen oder veraltet sind, führt dies in der Praxis oft zu methodischen Kompromissen beziehungsweise im Extremfall sogar zu einem Totalausfall der Bearbeitung des Landschaftsbildes.

Aufgrund der Steuerungswirkung, zum Beispiel der Regionalplanung für die Windenergienutzung, können flächendeckende, landesweite Landschaftsbildbewertungen, die bereits auf der übergeordneten Planungsebene bereitgestellt werden, die Vergleichbarkeit sowie die effektive und effiziente Berücksichtigung des Landschaftsbildes in Planungsverfahren fördern. Die großräumigen Vorgaben können und sollten auf den untergeordneten Ebenen bedarfsgerecht mit zusätzlichen Analysen, Daten und/oder Experteninputs ergänzt werden.

Modellierende Methoden und empirisch-modellierende Methoden bieten bei großräumigen Bewertungsgebieten deutliche Vorteile gegenüber Expertenmethoden, insbesondere hinsichtlich der landesweiten Vergleichbarkeit der Ergebnisse sowie in Bezug auf den Bearbeitungsaufwand. Insbesondere für empirisch-modellierende Methoden kann durch statistische Tests die Erfüllung der wissenschaftlichen Gütekriterien nachgewiesen werden, und sie sind im Falle einer positiven Überprüfung somit geeignet, valide und damit auch rechtssichere Bewertungen zu erzeugen. Indikatoren, die bei der Modellierung genutzt werden, sollten entweder auf eine auf das Untersuchungsgebiet angepasste empirische Untersuchung gestützt sein, oder es sollte auf validierte Indikatoren aus aufgrund der landschaftlichen Gegebenheiten (zum Beispiel ähnliche Nutzungsstruktur, Reliefgegebenheiten) vergleichbaren Untersuchungen mit empirischer Befragungsbasis zurückgegriffen werden.

Wie die oben beschriebenen Untersuchungen gezeigt haben, ist die (empirisch-)modellierende Landschaftsbildbewertung, trotz der erörterten Vorteile, bisher in den Landschaftsprogrammen nicht annähernd etabliert. Diese stützen sich stattdessen ausschließlich auf reine Expertenmethoden. Auch hier gilt es, die in der Wissenschaft etablierten Methoden praxiskompatibel aufzubereiten und ihre Anwendung in der Landschaftsplanung zu fördern.

Das BfN hat in den letzten Jahren zwei bundesweite Landschaftsbildbewertungen in Auftrag gegeben, die modellierend (Hermeset al. 2018) beziehungsweise empirisch-modellierend (Rothet al. 2018) arbeiten. Landesweite, (empirisch-)modellierende Landschaftsbildbewertungen könnten auf diesen Ergebnissen und den zugrundeliegenden Methoden aufbauen. So könnte, eventuell unter Einbeziehung detaillierterer landesweiter Daten, eine auf das jeweilige Bundesland zugeschnittene flächendeckende Bewertung erstellt werden. Damit kann den Landschaftsplanern in Behörden und Gutachterbüros der Umgang mit dem Landschaftsbild erleichtert werden, was langfristig auch zu einer Stärkung des Landschaftsbildes in Planungsverfahren beitragen kann.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter Webcode NuL2231 zur Verfügung.

Fazit für die Praxis

- • Flächendeckende Landschaftsbildbewertungen als Fachbeiträge zu Landschaftsprogrammen und Landesentwicklungsplänen bilden wertvolle Arbeitshilfen für untergeordnete Planungsebenen. Sie sollten auf den untergeordneten Planungsebenen ergänzt und konkretisiert werden (Abschichtung). Flächendeckende Landschaftsbildbewertungen tragen so zur Rechtssicherheit und zur Beschleunigung von Planungen und Umweltprüfungen bei.

- • (Empirisch-)modellierende Methoden der Landschaftsbildbewertungen sind für großflächige Untersuchungsgebiete besonders geeignet, da computergestützte Bewertungen, eine homogene Datengrundlage vorausgesetzt, das Untersuchungsgebiet unabhängig von der Größe ohne zeitlichen Mehraufwand bewerten können.

- • Die Validität (empirisch-)modellierender Landschaftsbildbewertungen ist im Unterschied zu normativen Expertenmethoden überprüfbar.

Kontakt

Silvio Hildebrandt M.Sc. ist seit 2015 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HfWU Nürtingen-Geislingen und seit 2017 Doktorand TU Dresden und HfWU Nürtingen-Geislingen. Forschungsschwerpunkte: Landschaftsbild und Auswirkungen Erneuerbarer Energien auf Natur und Landschaft. Von 2014 bis 2015 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) Müncheberg. Studium der Geoökologie B.Sc. an der Uni Potsdam. Studium Regionalentwicklung und Naturschutz M.Sc. an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) Eberswalde.

Prof. Dr. Michael Roth ist seit 2013 Professor an der HfWU in Nürtingen. Forschungsschwerpunkte: Landschaftsbild, Landschaftsbewertung und Landschaftsplanung, GIS und Partizipation. Studium der Landespflege an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden; Promotion an der TU Dortmund, Fakultät Raumplanung. Von 2002 bis 2006 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin und von 2006 bis 2013 an der TU Dortmund. Längere Lehr- und Forschungsaufenthalte an der Michigan State University (2011 bis 2012) und University of British Columbia (2013).

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.