Dynamik von Wald-Offenland-Mosaiken auf einer Allmendweide im Biosphärengebiet Schwarzwald

Abstracts

Die ehemals gemeinschaftlich genutzten Allmendweiden im Südschwarzwald zeichnen sich durch strukturell vielfältige Wald-Offenland-Mosaike aus. Als Lebensräume des extensiv genutzten Offenlandes (insbesondere FFH-LRT 6230*, Flügelginsterweiden) sind sie von Verunkrautung mit Adlerfarn, Verbuschung und Bewaldung bedroht.

Mithilfe von Computersimulationen wird am Beispiel der Allmendweide Utzenfluh im Oberen Wiesental dargestellt, wie sich Landnutzungsszenarien mit Herdenzusammensetzungen aus unterschiedlichen Tierarten und -rassen in Kombination mit Klimaveränderungen in Zukunft auf die Weidflächen auswirken könnten. Um Klimawandeleinflüsse zu kompensieren, muss die Weidenutzung intensiviert werden. Kontinuierliche Anpassungen sind erforderlich, um die weitere Ausbreitung des problematischen Adlerfarns zu verhindern und Extensivierungseffekte zu vermeiden (Verbuschung und Verlust des LRT 6230*). Das aktuelle Beweidungsmanagement mit starker Ziegenbesetzung erscheint langfristig kritisch für die ausgewogene Präsenz von Wald-, Halboffen- und Offenlandlebensräumen. Die Simulationen zeigen für seine Fortführung eine Walddevastierung und damit den Verlust von Komplexlebensräumen an. Für die Restitution von halboffenen Lebensräumen bewährte Beweidungsregime können somit unter zukünftigen klimatischen Einflüssen resilienzbrechend wirken und die strukturellen Eigenschaften von Lebensraummosaiken grundsätzlich hin zu anderen Ökosystemtypen (Offenland, Wald) verändern.

Demgegenüber erscheint ein weniger pflege-, mehr nutzungsorientiertes Szenario mit extensiver Beweidung durch Rinder und Ziegen kombiniert mit einer standortspezifischen Verteilung der Tierrassen aus naturschutzfachlicher Sicht optimal. Diese Verknüpfung von Landwirtschaft und Naturschutz unterstützt die Leitbildentwicklung im Biosphärengebiet.

Dynamics of forest-open land mosaics on a wooded pasture in Black Forest Biosphere Reserve – Simulation study of the influence of land use and climate change

Formerly commonly used wooded pastures in the Southern Black Forest are rich in habitats and distinguish Black Forest Biosphere Reserve from other regions. The montane grasslands (especially EU Habitats Directive type 6230*) are threatened by abandonment of traditional low-intensity grazing.

Using dynamic computer simulations, the impacts of future land use and climate change was simulated for Utzenfluh pasture. Grazing-scenarios feature different animal species and breeds in various herd sizes and grazing intensities.

In order to avoid scrub encroachment and loss of structural diversity and pasture habitats, higher grazing pressures are required in the future. Continuous adjustment is necessary in order to control the problematic bracken (Pteridium aquilinum).

The current grazing management with a large herd of goats appears to be critical for maintaining a balanced presence of forest, semi-open, and open habitats in the long-term. Grazing regimes, which proved to restitute open pastures today, may drive pasture-woodlands beyond their resilience in a climate change future.

In contrast, mixed grazing management with cattle and goats in combination with site-specific allocation of the herds appears to be optimal for nature conservation demands. Such a combination of land-use and nature conservation feeds well into the development goals of the Biosphere Reserve.

- Veröffentlicht am

Eingereicht am 04. 08. 2020, angenommen am 12. 10. 2020

1 Einleitung

Die Allmendweiden im Südschwarzwald sind durch abwechslungsreiche Wald-Offenland-Strukturen geprägt und beherbergen schützenswerte Lebensräume. Die mit Flügelginsterweiden oder montanen Borstgrasrasen (FFH-Lebensraumtyp Nr. 6230*) bewachsenen Landschaften entstanden durch jahrhundertelange extensive Beweidung, ein heute etabliertes Verfahren in der Landschaftspflege (Bunzel-Drüke & Luick 2009). Sie prägen die Kulturlandschaft des Südschwarzwaldes und sind ein Alleinstellungsmerkmal des Biosphärengebiets (BSG) Schwarzwald (Brockamp et al. 2016). Die Geschichte der Allmendweiden reicht über 700 Jahre zurück, weshalb sie neben ihrem naturschutzfachlichen und touristischen Wert auch eine große kulturhistorische Bedeutung besitzen. Nach starken Flächenverlusten im vergangenen Jahrhundert (Hutter et al. 2002) gibt es heute noch etwa 10.000 ha Allmendweiden im Südschwarzwald (Brockamp et al. 2016).

Für ihre zukünftige Sicherung bestehen mit dem voranschreitenden Landnutzungswandel und dem Klimawandel große Herausforderungen. Weidflächen, die sich nicht gerade in sehr steilen und unrentablen Lagen befinden, wurden in der Vergangenheit häufig durch Düngung und andere Meliorationsmaßnahmen im Rahmen von Flurbereinigungen intensiviert (Brockamp et al. 2016). Die bis vor wenigen Jahrzehnten gemeinschaftliche, extensive Weidenutzung ist aufgrund der Aufgabe vieler landwirtschaftlicher Betriebe und geänderter Förderrichtlinien vielerorts schon lange nicht mehr üblich. Die Unterbeweidung vieler Flächen ist die Folge. Oft wurden ehemalige Allmendflächen auch aufgeforstet und verloren somit vollständig ihren Offenlandcharakter und ihre einzigartige Artenzusammensetzung. Für den Erhalt der Weidflächen ist also vielerorts eine Pflegenutzung die einzige Perspektive.

Das Projekt „Zukünftige Klimaentwicklung in Baden-Württemberg“ (Wagner 2013) prognostiziert für den Schwarzwald deutliche Steigerungen der Durchschnittstemperatur, mehr Tropentage (> 30 °C), weniger Frosttage, trockenere Sommer und mehr Niederschlag im Winter. Diese Klimaveränderungen und die damit einhergehenden Folgen wie etwa schnelleres Pflanzenwachstum oder Ertragseinbußen durch Trockenheit werden nicht ohne Konsequenzen auf die Nutzungsmöglichkeiten bleiben. Da sich im Gebirge Klimaveränderungen verstärkt auswirken (Beniston 2005), sind die meist hochgelegenen Allmendweiden in besonderem Maße betroffen. Hier ist also eine Anpassung des Flächenmanagements an Klimaveränderungen besonders geboten.

Aktuelle Klimawandelszenarien bieten eine hohe Auflösung von zukünftigen potenziellen Verläufen von Temperatur, Niederschlag und Sonneneinstrahlung, sodass Simulationen der Vegetationsentwicklung als Folge von Wärme und Länge der Vegetationsperiode und auch Wasserdargebot beziehungsweise Trockenheit möglich sind. Damit ist auch die Grundlage für die Entwicklung einer angepassten Pflegenutzung der Weidflächen gegeben. Mithilfe des dynamischen Computermodells WoodPaM (Gillet 2008, Peringer et al. 2013, Peringer et al. 2015, Peringer et al. 2017) wurde am Beispiel der Allmendweide Utzenfluh im Oberen Wiesental im BSG Schwarzwald simuliert, wie Landnutzungsszenarien mit unterschiedlichen Tierarten und -rassen, Herdenzusammensetzungen und Weidenutzungsintensitäten in Kombination mit Klimaveränderungen historische (Klimawandel-)Zeiträume beeinflussen und wie sie sich in zukünftigen (Klima-)Zeiträumen auf die Weidflächen auswirken könnten. Die Simulationen geben Aufschluss darüber, wie die zukünftige Entwicklung der Allmendweide Utzenfluh bei Weiterführung der heutigen Nutzung unter Klimawandeleinflüssen aussieht und welche Herdenzusammensetzungen und -größen zukünftig aus naturschutzfachlicher Sicht angestrebt werden sollten, um Klimawandeleinflüsse zu kompensieren.

Die Allmendweide Utzenfluh ist aufgrund ihrer Mosaikstruktur, unterschiedlich steiler Hanglagen in Südost-, Süd- und Nordwest-Exposition sowie aufgrund der laufenden Pflegenutzung durch extensive Beweidung repräsentativ im BSG. Nach der Kalibrierung des Modells durch die möglichst realistische Reproduktion des aktuellen Landschaftszustands anhand der Nutzungsgeschichte wurden verschiedene Szenarien zukünftiger Pflegenutzung mit unterschiedlichen Tierarten und -rassen, Herdenzusammensetzungen und Weidenutzungsintensitäten simuliert. Um den Klimawandel zu integrieren, wurde ein optimistisches, moderat-feuchtes Szenario gewählt. Die Ergebnisse lieferten ein Verständnis für die heutigen ökologischen Folgen historischer Perioden der Über- und Unternutzung und es können Bewirtschaftungsempfehlungen für Klimawandelzeiträume abgeleitet werden.

2 Methoden

2.1 Untersuchungsgebiet

Für die Computersimulationen wurden drei Koppeln der Allmendweidefläche Utzenfluh der Gemeinde Utzenfeld im Oberen Wiesental ausgewählt (Abb. 1). Utzenfeld gehört zum Naturraum Hochschwarzwald im Südwesten Baden-Württembergs (Ssymank 1994) und liegt im BSG Schwarzwald. Die Koppeln befinden sich nördlich der Ortslagen von Utzenfeld an relativ steilen, nordwest- bis südostexponierten Hängen. Sie liegen im NSG Utzenfluh, im FFH-Gebiet Belchen sowie im Vogelschutzgebiet Südschwarzwald und sind vor allem durch strukturreiche Wald-Offenland-Übergangsbereiche und eine damit einhergehende große Anzahl an gefährdeten Tier- und Pflanzenarten gekennzeichnet. Bemerkenswert sind außerdem die vielen vorkommenden Felsformationen und charakteristischen Weidbuchen, die im Zuge der jahrhundertelangen Nutzung durch Verbiss entstanden sind.

Den geologischen Untergrund der Utzenfluh bilden Randgranite und Schieferformationen mit örtlich anstehenden Felsen. Als Bodentypen treten vorwiegend Braunerden und Regosole auf. Der Standort zeichnet sich generell durch saure Verhältnisse und eine geringe Bodenfruchtbarkeit aus.

Der größte Flächenanteil aller drei Koppeln ist von Flügelginsterweiden (Festuco-Genistetum sagittalis, FFH-Lebensraumtyp Nr. 6230*) bewachsen, die aufgrund ihrer Nährstoffarmut zahlreiche seltene und gefährdete Arten aufweisen. Der Futterwert dieser Pflanzengesellschaft ist sehr gering. Zudem weisen die Koppeln zahlreiche Gebüsche und Gehölze sowie einen sehr ausgeprägten Adlerfarnbestand (Pteridium aquilinum ) auf (siehe bräunlicher Bewuchs in Abb. 1).

2.2 Klima und Klimawandelszenario

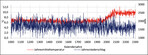

Das BSG Schwarzwald ist durch ein gemäßigtes, atlantisches Klima mit warmen Sommern und einer dauerhaften Feuchte geprägt (Brockamp et al. 2016). Während die Jahresmitteltemperaturen über historische Zeiträume bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts relativ konstant bei 6,6 °C lagen, ist ab 1950 ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen (Abb. 2). Ab dem Jahr 2015 zeigt das moderate Klimawandelszenario RCP4.5 (Representative Concentration Pathway, Stocker et al. 2014), dem ein mittlerer Temperaturanstieg von 1,85 °C zugrunde liegt, für den Schwarzwald eine Erwärmung von mehr als 3 °C an. Die Vegetationsperiode verlängert sich dadurch von 218 Tagen im Jahr 2019 auf 271 Tage im Jahr 2100. Der Jahresniederschlag liegt in der Periode der Beobachtungsdaten von 1961 bis 2014 im Mittel bei 1.663 mm und nimmt zukünftig nur wenig ab (Abb. 2).

2.3 Historische und aktuelle Nutzung

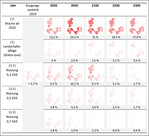

Die steilen, unproduktiven Flächen im Südschwarzwald unterlagen bis zur Einführung von Weidezäunen einer extensiven Beweidung in Form einer Triftweide (Coch & Hondong 1995). Als Beginn dieser Periode wurde für die Simulationen das Jahr 1100 n. Chr. angenommen, die Zeit der klösterlichen Besiedlung peripherer Räume in Mitteleuropa, so auch im Schwarzwald (Brockamp et al. 2016). Die Besatzstärke wurde typisch für Extensivweiden mit 0,5–0,6 Großvieheinheiten (GVE) angesetzt (Abb. 3).

1833 trat das Badische Forstgesetz in Kraft, das eine strikte Trennung von Wald und Weide zur Folge hatte (Schwabe & Kratochwil 1987). Durch den Wegfall der Waldweiden stand dem Vieh weniger Fläche zur Verfügung, sodass es einige Jahrzehnte lang zu einem Überbesatz auf den Weiden kam. Für die Periode 1833 bis 1900 (Setzung) nahmen wir 1,5 GVE an (Abb. 3). Zudem gab es in Zeiten der Industrialisierung einen quantitativ starken Anstieg der Viehhalter. Fast alle Dorfbewohner besaßen damals Vieh.

Für den Folgezeitraum von 1900 bis 1960 liegen genauere Informationen des aktuellen Flächenbewirtschafters vor. Die folgenden Angaben basieren auf seinen mündlichen Aussagen im Jahr 2019.

Die Flächen wurden weiter in Hütehaltung beweidet und ungefähr 50 Kühe (inklusive Jungvieh) und einige Ziegen wurden täglich von den Hirten auf die Weiden getrieben (resultierend in 0,6 GVE für die Utzenfluh, Abb. 3). Die Tiere konnten sich mehr oder weniger frei bewegen und der Adlerfarn wurde durch kontinuierliche Trittschäden klein gehalten. Zudem hielten sich die Tiere damals auch in lichten Waldstücken auf und hatten ihre Tränken dort.

Anfang der 1960er-Jahre wurde die Koppelhaltung eingeführt, weil sich die Hütehaltung durch sinkende Viehzahlen nicht mehr rentierte (0,3 GVE in Abb. 3). In diesem Zuge wurden auch größere Waldstücke aus der Beweidung ausgegrenzt und der Sukzession überlassen. Innerhalb der Koppeln begann nun das Problem der Ausbreitung des Adlerfarns, da die Tiere nun nicht mehr regelmäßig an zwei Tagen die Woche den Farn niedertrampelten und neuen Aufwuchs verbissen. Sie befanden sich einige Wochen am Stück auf den Koppeln und anschließend waren die Koppeln wieder einige Zeit unbeweidet, wodurch der Farn immer genügend Ruhezeiten hatte, um sich regenerieren und ausbreiten zu können. Bis 1994 wurde Koppel 1 hauptsächlich mit Rindern beweidet, Koppel 2 und 3 mit Mutterkühen. Zudem fand eine Nachbeweidung mit Pferden statt.

Ab 1994 begannen Restitutionsbestrebungen durch Ziegenbeweidung, die bis heute praktiziert wird. Der Adlerfarn konnte wieder auf ein erträgliches Maß eingedämmt werden. Alle drei Koppeln wurden mit Rindern beziehungsweise Milchkühen und Ziegen beweidet (zusammen 0,5 GVE in Abb. 3). Die Anzahl der Ziegen wuchs von 50 Tieren 1994 auf heute 160 Tiere an. Die Koppeln werden als klassische Umtriebsweide mit abwechselnden Herden genutzt. Die relativ kurze und intensive Weidedauer von mehrmals zwei Wochen am Stück mit anschließenden Ruhephasen ist laut aktuellem Bewirtschafter für die Vegetation besonders schonend.

Um die Artenvielfalt und die extensive Nutzung zu erhalten, werden die Flächen nicht mit Stickstoff gedüngt. Früher (etwa von 1980 bis 2000) wurde lediglich alle zwei bis drei Jahre Kalk in kleinen Mengen ausgebracht. Aufgrund der Steillage und der vielen Steinriegel wurde in der Vergangenheit nie versucht, die Weiden intensiv zu bewirtschaften. Die Adlerfarnbestände werden seit ungefähr 20 Jahren einmal pro Jahr, in der Regel im August, gemäht (gefördert nach der Landschaftspflegerichtlinie LPR).

2.4 Das Computermodell WoodPaM

WoodPaM ist ein dynamisches Computermodell, das mithilfe von Differential- und algebraischen Gleichungen Landschaftszustände in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft simuliert und dabei Zeitreihen der Landnutzung und des Klimas berücksichtigt. Bei den Simulationsergebnissen handelt es sich um Projektionen, nicht um Prognosen oder Vorhersagen, weil sowohl das Modell selbst als auch die Eingangsdaten notwendige Vereinfachungen der Realität sind. Projiziert werden unterschiedliche Entwicklungsrichtungen (Sukzessionstendenzen) für in Form von Szenarien gesetzte Randbedingungen; es wird keine zukünftige Realität vorhergesagt.

Die Simulation erfolgt für 25 Quadratmeter große Rasterzellen in Jahresschritten und ergibt sich aus hierarchisch angeordneten Prozessebenen (Landschaftsebene und Zellebene), die miteinander verknüpft sind und in Wechselwirkungen miteinander stehen. Auf Landschaftsebene werden die Ausbreitung der dominanten Baumarten und die Lebensraumnutzung von Weidetieren simuliert. Auf Zellebene wird die Sukzession der Krautschicht in Reaktion auf Beweidung inkl. Kotdeposition oder Brache und die Etablierung und das Wachstum von Bäumen unter Einfluss von Klima und dem Fressverhalten der Äsergemeinschaft simuliert. Für eine Beschreibung des Modells siehe Gillet 2008, Peringer et al. 2013, Peringer et al. 2015, Peringer et al. 2017, Stoicescu et al. 2019.

WoodPaM ist ein prozessbasiertes Modell, was aufgrund notwendiger Vereinfachungen ökologischer Komplexität Unschärfen im Realitätsbezug mit sich bringt. Im Gegensatz zu statistischen Modellen kann jedoch angenommen werden, dass sich die wesentlichen abgebildeten ökologischen Prozesse auch über Klimawandelzeiträume hinweg robust verhalten. Deswegen sind prozessbasierte Modelle besonders für Projektionen geeignet, in denen sich wesentliche Umweltfaktoren verändern (Klima).

2.4.1 Modellkalibrierung durch Reproduktion der historischen Landschaftsentwicklung

Um die Realitätsnähe der Simulationsergebnisse zu erhöhen, wurden Parameter für das Klima, die Feldschicht und den Adlerfarn sowie der Futterbedarf und das Fressverhalten der Weidetiere speziell auf die Untersuchungsfläche angepasst. So wurde die Berechnung der potenziellen und der realen Evapotranspiration für das Pflanzenwachstum anhand von Referenzdaten des Deutschen Wetterdienstes kalibriert. Die Futterproduktion der Vegetationstypen der Feldschicht wurde in Dezitonnen pro Hektar basierend auf Literatur- und Expertenwissen angegeben. Da auf der Utzenfluh die Adlerfarn-Bestände besonders stark ausgeprägt sind, wurden die Parameter des „Strauch“-Untermodells in WoodPaM auf den Adlerfarn angepasst, insbesondere weiträumige Windausbereitung der Sporen und ausdauerndes Wachstum durch Rhizome und allelopathische Stoffe (Whitehead 1993). Die Phytomasse des Adlerfarns wurde mangels besserer Daten anhand des Wurmfarns in Hofmann et al. (2008) geschätzt. Trotzdem überschätzt das Modell den Adlerfarnbestand auf Koppel 1 im Jahr 2019, da koppelspezifische Weidepflege (Mahd des Adlerfarns) nicht simuliert wurde. In der Realität konzentriert er sich auf Koppel 2 und 3, weshalb die Verteilung für den Startzeitpunkt der Zukunftsszenarien entsprechend manuell angepasst wurde.

Der Futterbedarf und das Fressverhalten der Weidetiere haben große Auswirkungen auf die Vegetation der Weidflächen. Der Futterbedarf wurde anhand des Gewichts der Tiere und unter Berücksichtigung einer Zulage für die Bewegungsaktivität (Hanglage) ermittelt (Hinterwälder und Vorderwälder Rinder, Rotbunte und Schwarzbunte, Jungrinder der Rassen Schwarzbunte, Fleckvieh und Vorderwälder sowie Burenziegen und Deutsche Edelziegen). Rinder als Gras- und Raufutterfresser decken ihren Nahrungsbedarf zu einem sehr großen Teil mit krautigen Pflanzen. Bei allen Rinderrassen mit Ausnahme des Hinterwälder und des Vorderwälder Rindes wurde von einem Anteil von 90 % krautiger Nahrungsbestandteile und lediglich 10 % holziger Nahrungsbestandteile wie Laub, Rinde und Zweige ausgegangen (Rahmann 2004). Bei den Extensivrassen von einem 80/20-Verhältnis. Ziegen als Mischäser decken bis zu 50 % ihres Futterbedarfs durch holzige Nahrung (Nitsche & Nitsche 1994).

Die Reproduktion der historischen Landschaftsentwicklung bestätigt die erfolgreiche Kalibrierung des Modells. Sie begann im Jahr 1000 n. Chr. und folgte den Zeitreihen der Weidenutzung und des Klimas wie in Abb. 2 und 3 dargestellt. Die topografischen Eingangsdaten der Modellierung wie zum Beispiel Höhe über NHN, Hangneigung, Oberflächenkrümmung, Exposition sowie die Anwesenheit von Felsstandorten wurden für die Utzenfluh in ArcGIS aufbereitet und zusammen mit den verschiedenen Herdenzusammensetzungen in das WoodPaM-Modell eingegeben. Der reproduzierte heutige Landschaftszustand diente dann als identischer Ausgangspunkt für die Simulation der Zukunftsszenarien.

2.5 Simulation der Zukunftsszenarien

Bei den Zukunftsszenarien wurden unterschiedliche Besatzstärken und unterschiedliche Herdenzusammensetzungen simuliert, die sich aus den drei prinzipiellen Entwicklungsrichtungen „Brache“ (zukünftig keine Beweidung mehr), „Weiterführung der Landschaftspflege“ (Status quo) und „Nutzung“ (Intensivierung) ergaben. Die Szenarien begannen im Jahr 2020 und endeten im Jahr 2300 nach mehreren Jahrhunderten, um hypothetische langfristige Sukzessionstendenzen eindeutig aufzuzeigen. Die Szenariokennung und ihre Randbedingungen sind:

– Szenario |1|: Brache (weder Beweidung noch Entbuschung)

– Szenario |2|: Landschaftspflege (Status quo)

– Szenario |3.1|: Nutzung 0,3 GVE

– Szenario |3.2|: Nutzung 0,5 GVE

– Szenario |3.3|: Nutzung 0,7 GVE

BeimZukunftsszenario Brache fand ab dem Jahr 2020 gar keine Beweidung mehr statt. Die Vegetationsentwicklung wurde daher lediglich durch das Klima beeinflusst.

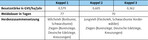

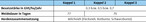

BeimZukunftsszenario Landschaftspflege wurden die aktuellen Herdenzusammensetzungen der drei Koppeln aus dem Jahr 2019 zugrunde gelegt (Tab. 1). Da im Winter gar keine Tiere auf der Weide sind und im Sommer ebenfalls einige Wochen Ruhephasen für die Vegetationsentwicklung vorgesehen sind, beträgt die Besatzdichte über diese Wochen 0 GVE/ha. Die restlichen Sommerwochen ist die Besatzdichte daher relativ hoch, um insgesamt über das ganze Jahr betrachtet je nach Koppel auf eine Besatzstärke von 0,362–0,605 GVE/ha zu kommen. Laut Schutzgebietsverordnung über das NSG Utzenfluh beträgt die maximal zulässige Besatzstärke auf das Jahr betrachtet 1 GVE/ha (Regierungspräsidium Freiburg 11.09.2011). Um in der Förderung zu bleiben, muss eine minimale Besatzstärke von 0,3 GVE/ha eingehalten werden. Dieser vorgegebene Rahmen wird derzeit auf allen drei Koppeln eingehalten.

Bei denNutzungsszenarien steht die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Aufgrund dessen wurden für diese Szenarien die Rinderrassen mit der höchsten Milchleistung herangezogen. Dazu gehören das Fleckvieh (7.392 kg Milch/Jahr) und die frühreifen und leichtkalbigen Rotbunten (6.837 kg Milch/Jahr) und Schwarzbunten (6.871 kg Milch/Jahr) (Elfrich & Roesicke 2015, Nitsche & Nitsche 1994). Zum Vergleich: Ein Hinterwälder Rind gibt durchschnittlich nur rund 3.000 kg Milch pro Jahr (Elfrich & Roesicke 2015). Ebenso wurde berücksichtigt, dass die leistungsstarken Milchviehrassen im Vergleich zum Hinterwälder Rind auch mehr Futter benötigen. Insgesamt wurden drei Nutzungsszenarien mit unterschiedlichen Besatzstärken simuliert (Tab. 2).

3 Ergebnisse

3.1 Reproduktion der historischen Landschaftsentwicklung

3.1.1 Habitatmosaike

Abb. 4 zeigt die Entwicklung der räumlichen Verteilung von Habitattypen über die Koppeln für den Zeitraum der simulierten historischen Landschaftsentwicklung von 1100 bis 2019. Die Habitattypen sind durch unterschiedliche simulierte Baumdeckungsgrade definiert, da sich die Zusammensetzung der Feldschicht mit zunehmender Beschattung markant ändert (Gallandat et al. 1995, Tab. 3).

Im Spin-up der Vegetationsdynamik in den Simulationsjahren 1000 bis 1100 entsteht zunächst geschlossener Wald (Entwicklung der natürlichen Vegetation ohne Nutzungseinfluss). Mit dem Einsetzen der Beweidung ab 1100 entsteht bis zum Jahr 1833 ein strukturreiches Wald-Offenland-Mosaik. Die intensive Weidenutzung nach der Wald-Weide-Trennung im Jahr 1833 lichtet bis 1900 die dichten Waldbereiche auf. Es entstehen ausgeprägte Wald-Offenland-Übergänge mit einzelnen Weidbuchen (hellere Grüntöne und Gelb), die Habitat- und die Strukturvielfalt der Gesamtlandschaft gehen jedoch zurück. In der folgenden Extensivierung bis 1994 regenerieren sich durch Gehölzkolonisation und Waldentwicklung die Habitat- und die Strukturvielfalt teilweise. Einzelne Gehölzpatches und aufgelöste Waldgrenzen bleiben jedoch entweder aus (etwa im Nordwesten) oder aggregieren (im Südosten), sodass die frühere Diversität von 1833 nicht wieder erreicht wird. Bis 2019 entsteht eine Mosaiklandschaft, die die heutige Wald-Offenland-Verteilung in ihren Grundzügen widerspiegelt (Abb. 1 und 4) und die erfolgreiche Kalibrierung des Modells bestätigt. So ist die Koppel 1 bis auf ihren Südostrand weitgehend baumfrei, die Koppel 2 besitzt im Nordwesten und in der Mitte (an Hanglagen) Gehölzpatches und die Koppel 3 ist aufgrund zum Teil felsiger Hanglage mit Gehölzbeständen durchsetzt.

3.1.2 Dynamik der Feldschicht und des Adlerfarns sowie Raumnutzung der Weidetiere

Über den gleichen Zeitraum zeigen die Feldschicht, der Adlerfarn und die Raumnutzung der Weidetiere eine zu den Habitattypen korrespondierende Dynamik (Abb. 5). Als Ergebnis der frühen kontinuierlichen Nutzung bis 1833 entwickeln sich durch die selektive Weidenutzung im Wald-Offenland-Mosaik entsprechende Mosaike aus Weide- und Magerrasen (nährstoffreiche versus magere Flügelginsterweide) und Brachflächen. Auf die Intensivierung 1833 bis 1900 und Restitution 1994 bis 2019 folgen jeweils die Entwicklung von Weiderasen auf Kosten von Brache- und Magerrasengesellschaften. Während der Intensivierung nutzen die Tiere fast die gesamte Landschaft, während sie in den Extensivierungsperioden nur noch selektiv das Offenland beweiden. Mit der Restitution ab 1994 nutzen die Ziegen bevorzugt Gehölzpatches und die Rinder das Offenland. Damit werden jedoch Magerrasen nicht im früheren Umfang (vergleiche 1833) wiederhergestellt.

Hervorzuheben ist die Entwicklung des Adlerfarns, der durch die erste langanhaltende und konstant simulierte Extensivweideperiode weitgehend verdrängt wird (vergleiche 1100 und 1833). Die Intensivierung 1833 führt dies fort, aber in der folgenden Extensivierung breitet er sich mit einiger Zeitverzögerung in der nun weitgehend offenen und unterbeweideten Landschaft aus (vergleiche die Brachegesellschaft und den Adlerfarn 1994 vor Beginn der Restitutionsmaßnahmen mit Ziegen).

3.2 Zukunftsszenarien

3.2.1 Veränderungen des Habitatmosaiks

Alle Zukunftsszenarien haben Veränderungen in dem für den heutigen Zustand reproduzierten Habitatmosaik zur Folge, die jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Abb. 6 zeigt dazu die räumliche Verteilung der Habitate für ausgewählte Zeitpunkte und Abb. 7 zeigt die zeitlichen Verläufe der Anteile der Habitattypen an der gesamten Weidfläche (summarisch Koppeln 1 bis 3) für den Simulationszeitraum 2019 bis 2300.

Im Bracheszenario verbuscht und verwaldet die Utzenfluh innerhalb einer Baumgeneration (bis 2100, Abb. 6). Zwar beginnt diese Sukzession langsam (geringe Veränderungen bis 2030) und durchläuft strukturreiche Verbuschungs- und Lichtwaldphasen (Abb. 7), doch bereits im Jahr 2050 sind kaum noch gehölzarme Bereiche zu erwarten.

Im Landschaftspflegeszenario und in den Nutzungsszenarien zeigen sich in den ersten Jahrzehnten weniger ausgeprägte Veränderungen. Mittel- und langfristig sind zwei gegenläufige Trends zu beobachten: Im Landschaftspflegeszenario zeigt sich, dass die aktuelle Beweidung die Landschaft im mittelfristigen Klimawandel stabilisieren kann (Abb. 7) und sich das Habitatmosaik bis 2100 kaum ändert (Abb. 6). Die Ziegenherde verbeißt jedoch die Verjüngung der Gehölze stark und der Waldanteil nimmt langfristig mit dem Absterben der heute vorhandenen Baumgeneration ab dem Ende dieses Jahrhunderts deutlich ab (Abb. 7). Besonders ersichtlich wird dies auf Koppel 3 im Südosten trotz der geringen Besatzstärke von 0,362 GVE/ha/Jahr (Abb. 6). Damit verliert die Landschaft beweidete Waldpatches als Lebensraum und auch an Strukturdiversität (Abb. 7).

In den Nutzungsszenarien bleiben die Wälder erhalten (Abb. 6) und breiten sich bei geringer Besatzstärke sogar deutlich aus (Abb. 7). Beim Nutzungsszenario 0,3 GVE sind die Koppeln aufgrund der geringen Besatzstärke und dem Fehlen der Mischäser ab 2200 stark von Wald dominiert. Viele Offenland- und auch Wald-Offenland-Übergänge gehen verloren, wodurch die Strukturdiversität sinkt (Abb. 7). Beim Nutzungsszenario 0,5 GVE betrifft das vor allem die steile und felsige Koppel 3, die für Rinder schwer nutzbar ist, während in den Koppeln 1 und 2 große Offenlandflächen erhalten bleiben. Hervorzuheben ist das Nutzungsszenario 0,7 GVE, das als einziges Szenario das aktuelle Habitatmosaik über Klimawandelzeiträume hinweg langfristig stabilisieren könnte (Abb. 6 und weitgehend horizontale Trajektorien in Abb. 7). Kontraintuitiv befriedigt es am ehesten die Ansprüche des konservierenden Naturschutzes, denn auch die Strukturdiversität und spärlich bewaldete Ökotone bleiben erhalten (Abb. 7), was der Artenvielfalt auf den Koppeln zugutekommt.

3.2.2 Entwicklung des Adlerfarns

Grundsätzlich ist zu erkennen, dass durch intensive Beweidung eine Ausbreitung des Adlerfarns größtenteils verhindert werden kann (Abb. 8). Kurz- und mittelfristig (bis 2050) nimmt der Adlerfarn nur bei Brache oder einer zu geringen Besatzstärke im Vergleich zum aktuellen Futterangebot (Unterbeweidung) zu (Nutzungsszenarien 0,3 und 0,5 GVE).

Beim Bracheszenario steigt mit der enormen Zunahme der Brachflächen in den ersten Jahrzehnten auch der Adlerfarnanteil. Allerdings geschieht dies verzögert, da der Adlerfarn sich erst in den Brachflächen etablieren muss. Mit Zunahme der Baumbedeckung und damit einhergehender Ausbreitung der Waldbodenflora nimmt die Brachevegetation wieder ab. Der Adlerfarn schwindet jedoch nur langsam und bleibt aufgrund seiner Konkurrenzkraft lange im Waldunterwuchs vorhanden.

Im Landschaftspflegeszenario (Status quo) fällt auf, dass kurz- und mittelfristig der Adlerfarn zwar zurückgeht und damit die rezenten Restitutionserfolge durch intensive Mischbeweidung mit Ziegen wahrscheinlich fortgeführt werden. Langfristig nimmt er jedoch zu, weil die Ziegen die Landschaft öffnen, das Offenland jedoch mit zu wenig Rindern unterbeweidet wird (insbesondere Koppel 1 und 3 in Abb. 8). Hier erhält der Adlerfarn nun Lebensraum. Ebenfalls kontraintuitiv profitiert also der Adlerfarn langfristig von der regressiven Sukzession durch die Ziegenbeweidung, die auf die Öffnung der Landschaft ausgerichtet ist (Naturschutzziel).

Im Nutzungsszenario 0,3 GVE wiederholt sich das historische Geschehen während der Extensivierung nach 1900 (Abb. 5), das ursächlich für die Adlerfarnproblematik zum Ende des letzten Jahrhunderts war. Aufgrund von Unterbeweidung breitet sich der Adlerfarn in den ersten Jahrzehnten auf allen Koppeln stark aus.

Langfristig zeigt sich in allen Nutzungsszenarien jedoch, dass der Adlerfarn wieder zurückgeht, wenn sich die Wald-Offenland-Anteile durch progressive Sukzession an den herrschenden Beweidungsdruck angepasst haben, oder ein Beweidungsdruck mit Herdenzusammensetzung passend zum aktuellen Landschaftszustand eingestellt wurde (0,7 GVE Nutzungsszenario). In den Nutzungsszenarien 0,3 und 0,5 GVE verdrängt die zunehmende Verbuschung und die Zunahme der Waldflächen schließlich den Adlerfarn von unterbeweideten Brachflächen (vgl. Abb. 7 und 8). Im Nutzungsszenario 0,7 GVE verschwindet der Adlerfarn fast vollständig aus der Landschaft.

Ursächlich dafür ist der hohe Bedarf an Gras beziehungsweise Raufutter des Milchviehs. Es nutzt das Offenland aller drei Koppeln intensiv zum Grasen und verhindert so weitestgehend das Brachfallen von Flächen mit Etablierungsnischen für den Adlerfarn. Weiterhin simuliert das Modell die kontinuierlichen Trittschäden auf den Koppeln, die den Adlerfarnbestand effektiv zurückdrängen.

4 Diskussion

4.1 Methodenkritik

Modelle sind vereinfachte Abbilder der Realität. Reproduzierende Simulationen für historische Zeiträume stimmen deswegen nicht exakt mit der Realität überein und Simulationen für Zukunftsszenarien sind nicht als Prognosen für zukünftige Landschaftszustände zu werten. Die Szenariotechnik versucht vielmehr potenzielle Entwicklungsrichtungen für Randbedingungen aufzuzeigen, die wir heute setzen können, deren Konsequenzen jedoch vor allem im sich ändernden Klima schwer abschätzbar sind. Mathematische prozessbasierte Modelle leisten hier durch die explizite Berücksichtigung von Landnutzungs- und Klimawandelzeitreihen einen wertvollen Beitrag, weil diese umfangreichen Datensätze in den ökologischen Zusammenhang der Wechselwirkungen zwischen Vegetation und Herbivoren gestellt werden. Die Ökologie extensiver Viehweiden ist gut untersucht (siehe stellvertretend die rezente Zusammenschau von Schoof et al. 2018).

Das verwendete Computermodell hat über seine 15-jährige Entwicklung diese Wissensbasis integriert und erlaubt es, unsere Steuerungsoptionen für wesentliche ökologische Prozesse unter zukünftigen Klimabedingungen zu testen. Von zentraler Bedeutung ist die Fähigkeit des Modells, das Raumnutzungsverhalten der Weidetiere bei der Futtersuche abzubilden (Gillet 2008), die Verbissintensität der Kraut- und Gehölzschicht aus der Bilanz von Futteraufkommen und Nachfrage abzuleiten (quantitative Nahrungskette, Schulze et al. 2018) und Klimawandeleffekte lokalspezifisch zu kalibrieren (Peringer et al. 2019), weil sich daraus im Wesentlichen die Sukzession auf den untersuchten Weidflächen für Managementoptionen ergibt.

Die Kalibrierung dieser Prozesse erzielte die bestmögliche Reproduktion des aktuellen Landschaftszustandes und verifizierte damit das Modell. Der aktuelle Offenheitsgrad der Utzenfluh und auch die grobe Wald-Offenland-Verteilung wurden sehr gut reproduziert, sodass die Modellierung der Vegetationsdynamik (Ausbreitung und Etablierung von Gehölzen und des Adlerfarns), der Nahrungskette (Futteraufkommen aus Feld- und Gehölzschicht sowie Futternachfrage) und des Raumnutzungsverhaltens der Weidetiere als verlässlich für die Zukunftsszenarien angesehen werden. Echte Validierungen durch Abgleiche mit unabhängigen Datensätzen sind leider nicht möglich. Da sich zwei Landschaften nie ganz gleichen, ist kein für die Validierung benötigter unabhängiger Datensatz in Form einer identischen Vergleichslandschaft vorhanden, mit der man die Kalibrierung auf die Utzenfluh vergleichen könnte. Es gibt zwar Landschaften, die der Utzenfluh ähnlich sind, diese unterscheiden sich aber dennoch in bedeutenden Punkten wie zum Beispiel der Nutzungsgeschichte. Die bisherige Anwendung des Modells in mehreren unterschiedlichen Naturräumen spricht jedoch für die Robustheit der Modellierung der ökologischen Prozesse und ist die Vertrauensbasis für die Zukunftsprojektionen.

Wesentliche Einschränkungen der Ergebnisinterpretation ergeben sich aus der Konfiguration der Szenarien. Mit angepassten Herdenzusammensetzungen und der Mahd von Adlerfarn besteht beim realen Management die Möglichkeit, pessimalen Effekten der Überweidung gegenzusteuern. Diese Anpassungen wurden jedoch nicht simuliert. Unter diesen Voraussetzungen ist auch die Analyse des Zukunftsszenarios |2| „Status quo“ zu sehen. Die angezeigte Walddevastierung und Adlerfarnausbreitung können natürlich durch kontinuierliche Anpassung des Weideregimes und Mahd verhindert und damit die aktuelle Landschaftspflege naturschutzfachlich in Bezug auf Klimawandeleffekte optimiert werden.

Beim simulierten Klimawandelszenario RCP 4.5 run 2 handelt es sich um ein moderates Szenario mit relativ feuchter Witterung, bei dem die Niederschlagsmenge nur wenig abnimmt. Alternative Entwicklungen zeigen heißeres (RCP 8.5) und trockeneres Klima (RCP 4.5 run 5). Die für die Zukunft simulierten Landschaftsentwicklungen sind damit generell von der Zunahme des Angebots hochwertigen Futters durch längere und feuchte Vegetationsperioden geprägt, was Rinder begünstigt. Trockenperioden, wie in den letzten Jahren, treten in der Klimazeitreihe kaum auf. Sie können in der Zukunft jedoch diese Managementoption einschränken, weil das Angebot und die Qualität des Raufutters für Milchvieh unzureichend sind und ggf. auch Wasser fehlt. Für die Realisierbarkeit des aus naturschutzfachlicher Sicht optimalen Nutzungsszenarios 0,7 GVE/ha bestehen somit weitere Randbedingungen, die hier nicht betrachtet wurden.

4.2 Diskussion und Interpretation der Ergebnisse

4.2.1 Historische Landschaftsdynamik als bedingte Referenz für zukünftiges Management

Die Simulation der historischen Landschaftsdynamik stellt nachvollziehbare (mathematische) Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zwischen Landnutzungseinflüssen und Landschaftsentwicklung her, die bei traditionellen, multitemporalen vergleichenden Analysen weniger klar sind (zum Beispiel Chételat et al. 2013). So wird bei der zeitlichen Parallelisierung von Luftbildzeitreihen und Viehauftriebslisten zwar eine Korrespondenz hergestellt, nicht jedoch auch ökologische Kausalität, weil die unterliegenden landschaftsgestaltenden Prozesse nicht erfasst werden. Letztere verkörpert jedoch das prozessbasierte Modell, weswegen aus der reproduzierten historischen Landschaftsdynamik interessante Schlüsse gezogen werden können. Sie betreffen Fluktuationen der historischen Weidenutzungsintensität, die in der vorliegenden Arbeit erstmals für eine Simulationsstudie hochdetailliert aufbereitet wurden.

Für die historische, temporäre Steigerung der Viehzahlen auf den nach der Wald-Weide-Trennung 1833 verbliebenen Weidelandschaften ist die simulierte starke Öffnung der Landschaft durch intensiven Verbiss und auch manuelle Eingriffe (Rodung) plausibel. Eine größere Futterfläche war notwendig, um die Viehbestände zu ernähren, die vorher in Wäldern weiden konnten. Mit der Extensivierung mit dem beginnenden 20. Jahrhundert begann dann die bekannte Verbuschung und Verunkrautung der Weideflächen. Gute Standorte wurden weiterhin selektiv und vergleichsweise intensiv genutzt und behielten ihren offenen Zustand. Die Sukzession auf den schlechteren, jedoch naturschutzfachlich interessanten Standorten (Magerrasen, Steilhanglagen) lief wegen extremer Standortbedingungen und des Mittelgebirgsklimas langsam ab. Luftbilder aus den 1930er-Jahren (Kriegsbefliegungen) zeigen deswegen meist noch den sehr offenen Zustand, wie er durch die Intensivnutzungsphase im 19. Jahrhundert entstand (Chételat et al. 2013). Die im frühen 20. Jahrhundert allerdings präsenten Viehzahlen entsprechen meist schon der Extensivierungsphase. Der Landschaftszustand, die Wald-Offenland-Verteilung und der Wald- beziehungsweise Offenlandanteil waren sehr wahrscheinlich nicht im Gleichgewicht mit den Tierdichten, sondern die Offenheit ein Relikt aus der früheren Intensivbeweidung. Die ebenfalls heute stark wertgeschätzten artenreichen Wald-Offenland-Ökotone waren wahrscheinlich die Konsequenz aus der Anpassung der Landschaft an die verringerte Nutzungsintensität zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch partielle Verbuschung.

Aus dieser dynamischen Ungleichgewichtssituation ergeben sich zwei Konsequenzen. Zum einen kann aus der Koinzidenz zwischen historisch offenen Landschaftszuständen und den zur gleichen Zeit nachweislich vorhandenen Tierdichten und Herdenzusammensetzungen nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass eben diese geringen Tierdichten der Extensivnutzung des frühen 20. Jahrhunderts auch ursächlich für die damals vorhandenen wertvollen Lebensräume sind. Der zeitliche Versatz zwischen Ursache (Weidenutzung) und Wirkung (Landschaftszustand) von mehreren Jahrzehnten kann die Ableitung von Managementmaßnahmen aus multitemporalen Luftbildanalysen fehlleiten. Zum anderen ist die Sichtbarkeit von heute wertgeschätzten weichen Wald-Offenland-Übergängen (Ökotonen) in Weltkriegsluftbildern ein transienter Zustand, der an eine Veränderung der Landnutzungsintensität gebunden ist, nicht an eine bestimmte Herdenstärke oder -zusammensetzung, wie sie nach der Landschaftspflegerichtlinie gefördert wird.

In den Weltkriegsluftbildern dokumentierte Landschaftszustände sind somit wahrscheinlich nur eine schwache Referenz für die naturschutzfachliche Wertigkeit historischer Extensivnutzung. Und es kann nicht ohne Weiteres erwartet werden, durch heutige Landschaftspflege mit geringen Viehzahlen entsprechend der Extensivierungsperiode die zu Beginn des letzten Jahrhunderts noch vorhandenen offenen Landschaften und ihre Verbuschungsökotone zu erhalten. Werden die Weltkriegsluftbilder als Referenzen für die Definition von Zielzuständen im Naturschutz herangezogen, so ist zu bedenken, dass sie partiell von devastierender Übernutzung im vorausgegangenen Jahrhundert und von raumgreifender progressiver Sukzession geprägt sein können. Eine Dynamisierung von Zieldefinitionen ist deswegen angezeigt und angesichts des raschen Klimawandels auch notwendig, auch wenn eine solche Dynamisierung im rechtlichen Rahmen heute noch problematisch erscheint.

Die Simulation historischer Landschaftsdynamik gibt auch Hinweise für eine mögliche Ursache der heute verbreiteten Adlerfarnproblematik. So trat der Adlerfarn in der Simulation langjährig konstanter Extensivbeweidung bis 1833 trotz geringer Tierdichten kaum auf, während er in der Zeit nach 1900 bei vergleichbaren Tierdichten sich raumgreifend zum Problem entwickelte. Die Tierdichten und Herdenzusammensetzungen allein erscheinen damit nicht als wesentliches Kontrollinstrument für den Adlerfarn. Sein Lebensraum scheint von einer Nische im Weideökosystem abzuhängen, die sich aus Ungleichgewichtszuständen zwischen der Wald-Offenland-Verteilung und der Nutzungsintensität ergibt (temporär nicht ausreichend intensiv beweidetes Offenland, auf dem er nicht mehr durch ausreichende Trittbelastung unterdrückt wird) und auch darauf beschränkt.

Zum einen erzeugt diese Erkenntnis die Hoffnung, dass mit kontinuierlicher Landschaftspflege wieder Gleichgewichtszustände erzielt werden können und das Adlerfarnproblem damit über die Jahre schwindet. Für das aktuell praktizierte Management sind jedoch zwei Aspekte zu beachten. Erstens besitzt die aktuell praktizierte Ziegenbeweidung die Tendenz, die Landschaft weiter zu öffnen, das Offenland jedoch zu unterweiden (Mischäser). Kurzfristig zu beobachtende Verbisseffekte von Ziegen beim Adlerfarn erscheinen vorteilhaft, von starker Ziegenbeweidung ist jedoch langfristig nur noch mehr Habitat für den Adlerfarn zu erwarten, was die Zukunftssimulationen auch zeigen. Einer Öffnung der Landschaft durch Ziegen mit dem Ziel der Restitution einer Halboffenlandschaft muss also eine entsprechende Rinderbeweidung mit raumgreifender Verbiss- und Trittwirkung in der Feldschicht nachgeführt werden.

4.2.2 Zukunftsszenarien unter Klimawandeleinfluss und die Steuerungsoptionen des Managements

Alle Zukunftsszenarien zeigen kurz- bis mittelfristig plausible Entwicklungen, wie sie basierend auf dem vorhandenen Wissen über die Ökologie der Viehweiden zu erwarten sind. Brache führt zur raschen Verbuschung und Waldentwicklung innerhalb von Dekaden und die aktuell erfolgreiche Landschaftspflege mit Rindern und starker Ziegenbesetzung hält die Landschaft offen. Eine Umstellung auf nutzungsorientierte Rinderbeweidung bedarf einer angepassten und relativ hohen Besatzstärke (für die Utzenfluh wurden 0,7 GVE/ha ermittelt) um die aktuelle halboffene Landschaftsstruktur zu erhalten, denn Unterbeweidung führt zur Verbuschung und Verwaldung großer Teile artenreichen Offenlandes aufgrund zu geringen Gehölzverbisses (Fehlen von Mischäsern).

Zukünftig mit dem Klimawandel wahrscheinliche Trockenperioden limitieren jedoch große Rinderherden auf flachgründigen Standorten, weil eine ausreichende Qualität des Raufutters für Milchvieh und gegebenenfalls auch Wasser fehlen. Hier bieten sich dann gemischte Herden an, die mit unterschiedlichen Futterqualitäten zurechtkommen und auch von Trockenheit geprägte Standorte mitnutzen. Besonders deutlich wird dies auf der zum Teil steilen und felsigen Koppel 3 mit den heute ausgeprägtesten Wald-Offenland-Mosaiken. Hier ist eine reine Rinderbeweidung suboptimal, da sich die Rinder als Grasfresser vorwiegend auf die wenigen guten Standorte konzentrieren, die leicht zugänglich sind und sich mit ihren Lägerstellen auf flache Bereiche konzentrieren (Schmid 2003). Besonders die Leistungsrassen der Nutzungsszenarien, die sich durch geringe Mobilität und Trittsicherheit auszeichnen (Zahn 2014), sind eher ungeeignet. Verbuschte Bereiche und Bereiche mit vielen Zwergsträuchern werden ebenfalls kaum genutzt (Plachter 2009). Die Gehölzsukzession schreitet hier auch bei einer sonst angepassten Besatzstärke an Rindern fort, die die Futterressourcen der Landschaft nutzt und die Wald-Offenland-Verteilung insgesamt stabil hält. Langfristig segregiert die Landschaft in Offenland und Wald und Wald-OffenlandÖkotone gehen zurück (Peringer et al. 2013). Koppel 1 mit großflächig besseren Standorten ist dagegen besser für eine Beweidung durch Rinder geeignet und wird von diesen auch großflächig offen gehalten. Anzustreben ist somit eine standortspezifische Verteilung der Tierarten und -rassen. Ziegen nutzen auch felsige, flachgründige Bereiche und eignen sich für die Koppel 3, wo sie in den Simulationen gegenüber den Rindern großflächige Offenhaltungseffekte erzielen und die naturschutzfachlich wertgebenden steilen und felsigen Bereiche als Lebensräume für lichtliebende Arten erhalten.

[Den vollständigen Artikel finden Sie im PDF]

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.