Die Umsetzung der Grünen Architektur der Gemeinsamen Agrarpolitik in Deutschland

Abstracts

2023 begann die neue Förderphase der Agrarpolitik der EU. Der darin vereinbarte Grüne Deal hebt die Dringlichkeit des Ressourcenschutzes, insbesondere des Biodiversitäts- und Klimaschutzes hervor. Die neue Grüne Architektur zielt darauf ab, den Erhalt flächengebundener Zahlungen vermehrt an Umweltzielen auszurichten. Die Anpassung der Förderstrategie begründet sich in dem als wenig effektiv bewerteten Greening der Vorperiode. Das Instrument des Cross-Compliance wird durch die deutlich ambitioniertere erweiterte Konditionalität abgelöst. Die neuen, freiwilligen Ökoregelungen werden in der deutschen Ausgestaltung überwiegend über „hellgrüne“, flächengebundene Maßnahmen integriert. Diese einjährigen Verpflichtungen wurden 2023 jedoch weit weniger als ursprünglich geplant in Anspruch genommen. Durch den Wegfall der Ausnahmeregelungen bezüglich des guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustands (GLÖZ) 8 sowie Anpassungen in Regelungen und Fördersätzen der Ökoregelungen wird ab 2024 eine höhere Teilnahme erwartet. Aufbauend auf oder auch ergänzend zu den Ökoregelungen bieten die Bundesländer anspruchsvollere und regional angepasste Agrarumweltmaßnahmen an. Parallel erfolgte eine Anpassung der Festlegungen beispielsweise zur Förderfähigkeit landwirtschaftlicher Flächen und zur Definition von Grünland und Acker. Hierdurch wird unter anderem der Erhalt von mehrjährigen Strukturen, von Magerrasen und von Feuchtgrünland wesentlich erleichtert. Da die neue Förderperiode mit vielen Unklarheiten bezüglich der Umsetzungsdetails gestartet ist, bedarf es nun eines hohen Grades an Transparenz und Diskursbereitschaft, um die Offenheit des Berufsstandes gegenüber der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik zu leisten.

Implementation of the Green Architecture of the Common Agricultural Policy in Germany – Better funding conditions for biodiversity in the agricultural landscape?

In 2023, a new legislative framework for the Common Agricultural Policy (CAP) came into action, majorly shaping the agricultural sector until 2027. The European Green Deal underlines the importance of the protection of environmental resources such as biodiversity, and the CAPs new Green Architecture promises to better address those goals compared to the greening measures of the previous legislation. Cross compliance is replaced by enhanced conditionality, which includes many previously voluntary greening standards. Eco schemes, a new instrument added to the repertoire, provide a flexible way to partake in rather ‘light green’ measures and environmentally-friendly farming practices. However, in 2023 the implementation of these one-year obligations was well below the anticipated extent. Higher participation is expected from 2024 due to the elimination of exemptions regarding cross compliance as well as adjustments to the regulations and subsidy rates of eco schemes. The agri-environmental measures of German federal states continue to provide more sophisticated and regionally focused options, and they can be implemented either additionally to or on top of eco schemes. They also aim at a wider circle of beneficiaries by allowing associations to participate. Besides these adaptations in the funding instruments, multiple definitions and restrictions were changed. Arable land, for instance, does not automatically turn into grassland if it is not part of crop rotation for five years, making the preservation of long-term structures easier. As the new funding period has started with many uncertainties regarding implementation details, a high degree of transparency and willingness to engage in debate is now required in order for farmers to develop a positive attitude towards the new CAP.

- Veröffentlicht am

Eingereicht am 07.05.2023, angenommen am 26.11.2023

Einleitung

Die Artenvielfalt in landwirtschaftlich geprägten Kulturlandschaften ist seit ungefähr 100 Jahren rückläufig (Hötker et al. 2014). In jüngerer Vergangenheit sind beobachtete Bestandsrückgänge (Hallmann et al. 2017, van Klink et al. 2020) und Artenverluste (Seibold et al. 2019) verbunden mit dem Schlagwort „Bienen- und Insektensterben“ verstärkt in den Blickwinkel der Öffentlichkeit gerückt (mdr 2019, Ulrich 2017). Der Biodiversitätsrückgang betrifft jedoch weitaus mehr Pflanzen- und Tierartengruppen, wie Ackerwildkräuter (Ellenberg et al. 2010, Meyer et al. 2013), Vögel der Agrarlandschaft (Burns et al. 2021, Butler et al. 2010, Hötker et al. 2014) und andere Wirbeltiere (DRL 2014).

Nachweisbar geht der Artenverlust mit der Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion einher (Robinson & Sutherland 2002). Wesentliche Treiber waren und sind der in den 1950er-Jahren beginnende und folgend nahezu flächendeckende Einsatz chemisch-synthetischer Pflanzenschutz- und Düngemittel, die damit einhergehende Entkopplung von Tierhaltung und Pflanzenproduktion, eine Vereinfachung der Fruchtfolgen und letztlich die Spezialisierung landwirtschaftlicher Betriebe (Geiger et al. 2010, Holzschuh et al. 2007, Krebs et al. 1999). Als größter Flächennutzer mit rund der Hälfte der deutschen Gesamtfläche (UBA 2022) ist die Landwirtschaft gleichermaßen Mitverursacher des Biodiversitätsverlustes als auch Ansatzpunkt für eine Trendumkehr.

Eine wesentliche Lenkungsfunktion nimmt hierfür die Gemeinsame Agrarpolitik der EU (GAP) ein. Begründet in den Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg lag der historische Fokus der GAP auf der Produktionssteigerung und Einkommensstützung der Landwirtschaft. In den 1980er-Jahren mündete diese in Überproduktion, Fehlallokation und zunehmende Umweltbelastung (Priebe 1985). Auf europäischer Ebene wurde beginnend mit den 1990er-Jahren ein Reformprozess eingeleitet, in dem sukzessive die Preisstützungen für Getreide, Rindfleisch und Milch aufgegeben und ab 2005 Einkommensstützung und Produktion umfassend entkoppelt und stattdessen flächengebundene Direktzahlungen zur Einkommensstützung der Landwirtschaft eingeführt wurden.

Um den zunehmenden Umweltproblemen zu begegnen, wurde der Ressourcenschutz im Zuge des Reformprozesses Bestandteil der GAP. Beschränkte sich dieser anfänglich auf freiwillige Instrumente, wie flächengebundene Agrarumweltmaßnahmen oder investiven Umwelt- und Naturschutz der zweiten Säule, wurden die vorgenannten Direktzahlungen ab 2007 an Cross-Compliance-Standards mit niederschwelligen Umweltstandards gekoppelt. Ab 2015 erfolgte mit Einführung des Greenings ein weiterer Reformschritt mit dem Ziel, die GAP „grüner“ zu gestalten. Das Greening umfasste den Erhalt von Dauergrünland (DGL), Bestimmungen zur Anbaudiversifizierung sowie die Bereitstellung ökologischer Vorrangflächen im Umfang von 5 % der betrieblichen Ackerfläche. 30 % der Direktzahlung war an die Einhaltung der Standards gebunden, der explizite Verzicht auf Zahlung im Vorhinein und damit die Nichteinhaltung der Standards waren zulässig (BMEL 2015).

Insgesamt wird der positive Umwelteffekt des Greenings als gering eingeschätzt (Batáry et al. 2015, EU-COM & Directorate General for Agriculture and Rural Development 2020, Mupepele et al. 2021, Röder et al. 2019). Für Deutschland begründet sich dieses Urteil mit unzureichender umweltrelevanter Landnutzungsänderung, für die wiederum ein zu niedrig angesetztes Ambitionsniveau der Standards ursächlich war. Beispielhaft sind die Anbaudiversifizierung oder einige der Optionen zum Nachweis der ökologischen Vorrangflächen wie der Anbau von Zwischenfrüchten zu nennen. Als problematisch wurde auch der unverhältnismäßig hohe Verwaltungsaufwand der öffentlichen Hand für die Umsetzung der Greening-Auflagen bewertet (Röder et al. 2019). Die Kritik zum geringen Umwelteffekt gilt insbesondere, da die GAP der mit Abstand finanzstärkste Fördertopf für die Umsetzung von natur-, umwelt- und klimaschutzrelevanten Maßnahmen auf nationaler und europäischer Ebene in der Offenlandschaft ist (BMU 2021, ECA 2020). Zur aktuellen Förderperiode (2023–2027) werden mit der Klima- und Umweltarchitektur der Gemeinsamen Agrarpolitik die Schutzbestrebungen für Umweltressourcen neu gestaltet.

Ziel des folgenden Beitrags ist es, im Sinne eines Übersichtsartikels die Lenkungsinstrumente der Grünen Architektur der GAP in Deutschland vorzustellen, sie im Vergleich zur vorherigen Förderperiode einzuordnen und eine erste Einschätzung bezüglich ihrer potenziellen Biodiversitätswirkung zu treffen. Inhärent für eine Ex-ante-Bewertung ist, dass sie sich auf übergeordnete Aussagen beschränkt, insbesondere da es sich um freiwillige Förderangebote handelt. So ist die Inanspruchnahme des Förderangebotes nicht nur von der finanziellen Ausgestaltung bestimmt, sondern auch von den äußeren Rahmenbedingungen, wie es die veränderte Marktsituation infolge des Ukrainekrieges und die damit einhergehende geringe Inanspruchnahme der Ökoregelungen zeigt.

Die neue GAP-Strategie

Mit zweijähriger Verspätung begann 2023 die neue Förderperiode der GAP. Wegen verspäteter Vorlage delegierter Rechtsakte und daraus resultierender Verlängerung der vorherigen Periode verkürzt sich der aktuelle Förderzeitraum von sieben auf fünf Jahre. Die Strategieplanverordnung (GAP-SPVO) (EU 2021) definiert den Rahmen, innerhalb dessen die Mitgliedstaaten die GAP ausgestalten und umsetzen.

Erstmals ist neben der zweiten Säule (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums, ELER) auch die erste Säule (Europäischer Garantiefonds für die Landwirtschaft, EGFL) Gegenstand einer strategischen und inhaltlichen Planung. Drei der neun spezifischen Ziele adressieren explizit Aspekte, die für den Umwelt- und Ressourcenschutz besonders relevant sind (GAP-SPVO, Art. 6):

„…

d) Beitrag zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel, auch durch Verringerung der Treibhausgasemissionen und Verbesserung der Kohlenstoffbindung sowie Förderung nachhaltiger Energie;

e) Förderung der nachhaltigen Entwicklung und der effizienten Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen wie Wasser, Böden und Luft, auch durch Verringerung der Abhängigkeit von Chemikalien;

f) Beitrag zur Eindämmung und Umkehrung des Verlusts an biologischer Vielfalt, Verbesserung von Ökosystemleistungen und Erhaltung von Lebensräumen und Landschaften …“

Zusätzlich soll die GAP weiterhin zu einem wettbewerbsfähigen, krisenfesten und diversifizierten Agrarsektor beitragen, der die langfristige Ernährungssicherheit gewährleistet (GAP-SPVO, Art. 5).

Damit gelten die vorgenannten Ziele jetzt gleichermaßen für die zweite Säule und für die mit einem wesentlich größeren Budget ausgestattete erste Säule. Von Bedeutung ist, dass der Schutz der Biodiversität erstmals und explizit als übergeordnetes Förderziel aufgenommen wurde.

Als Planungsinstrument für die Umsetzung der GAP legten die Mitgliedsstaaten Strategiepläne vor. Diese geben Auskunft darüber, mit welchen Förderinstrumenten und Schwerpunktsetzungen das durch die EU zugewiesene Budget in den Mitgliedstaaten zur Erreichung der GAP-Ziele beitragen soll. Seit dieser Förderperiode akzeptiert die Europäische Kommission je Mitgliedsstaat nur noch einen Strategieplan, somit gehen die bisherigen auf die Bundesländer bezogenen Entwicklungspläne für den ländlichen Raum (EPLR) im deutschen Strategieplan auf. Bei der Strategieplanerstellung übernahm der Bund koordinierende Funktion, die Bundesländer sind nach wie vor die Umsetzenden der ELER-Interventionen zuständig. Im Februar 2022 legte Deutschland seinen Strategieplan in erster Fassung der EU-Kommission zur Prüfung vor. Die Genehmigung des überarbeiteten Plans erfolgte am 21. November 2022. Dieser Beitrag bildet den Stand für das Antragsjahr 2023 ab. Dies betrifft auch die nationalen Gesetzgebungen und deren Vorlagen, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Strategieplans stehen.

Der deutsche GAP-Strategieplan umfasst inklusive nationaler Finanzmittel ein Volumen von 36,0 Milliarden EUR (BMEL 2022 b). Auf umweltbezogene Ziele entfallen 33 % der geplanten öffentlichen Mittel. Der größte Beitrag entfällt dabei auf ELER-Flächeninterventionen (Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen – AUKM, Förderung ökologischer Landbau, Natura-2000-Zahlung), gefolgt von den erstmals angebotenen Ökoregelungen (ÖR) der ersten Säule (BMEL 2022 b). Für letztere stehen in der Förderperiode durchschnittlich gut 1 Milliarde EUR pro Jahr zur Verfügung, für AUKM und die flächengebundene Förderung des Ökologischen Landbaus sind 1,1 Milliarden EUR vorgesehen. Dies ist ein deutlicher Zuwachs verglichen mit den 0,9 Milliarden EUR pro Jahr im Zeitraum 2016–2020 (BMUV 2023 b).

Im Jahresmittel der Förderperiode entspricht das geplante Mittelvolumen für alle umweltbezogenen Interventionen der GAP unter Anrechnung der gekoppelte Direktzahlungen für Mutterkühe, Schafe und Ziegen sowie umweltbezogener Flächenförderungen, Bildungsmaßnahmen und investiver Vorhaben im Bundesdurchschnitt einem Förderbetrag von 142 EUR/ha landwirtschaftliche Fläche (LF) und Jahr (Abb. 1). Die Spanne zwischen den Bundesländern reicht von über 170 EUR/ha LF im Saarland, in Baden-Württemberg und in Bayern bis zu Beträgen von 100–120 EUR in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Analog errechnet sich für das Budget der zweiten Säule ein Bundesdurchschnitt von 78 EUR/ha LF und Jahr (siehe Abb. A1 im Online-Anhang unter Webcode NuL2231 ). Im Vergleich zur Budgetplanung für die abgelaufene Förderperiode ist in allen Bundesländern ein Anstieg zu verzeichnen (für die Zahlen der abgelaufenen Förderperiode siehe Röder et al. (2019, S.43)). In acht Bundesländern beträgt dieser Anstieg mehr als 25 %, im Saarland und in Nordrhein-Westfalen sogar mehr als 50 %.

1 Die Grüne Architektur der Gemeinsamen Agrarpolitik

Unter dem Dach der „Green Architecture“ bündelt die EU-Kommission mit der erweiterten Konditionalität (GAP-SPVO, Art. 12 ff.), den Ökoregelungen (GAP-SPVO, Art. 31) und den Umwelt-, Klima- und anderen Bewirtschaftungsverpflichtungen (entspricht den bisherigen AUKM, GAP-SPVO, Art. 70) drei flächenbezogene Instrumente, die einen besonderen Beitrag zum Erreichen der Umweltziele leisten sollen (IfLS et al. 2022). Diese Elemente gehen in ihren Anforderungen in unterschiedlichem Umfang über die ordnungsrechtlichen Anforderungen hinaus (Abb. 2). Hervorzuheben ist, dass die Einhaltung der mit ihnen verbunden Anforderungen für die Landwirte grundsätzlich freiwillig ist, da die GAP abgesehen von den Marktordnungen nur Bedingungen für den Erhalt und die Verwaltung von Fördermitteln festlegt.

1.1 Veränderte Definition zu Flächenstatus und -bewirtschaftung

Mit der GAP-Direktzahlungsverordnung (BMEL 2022 d) und dem GAP-Konditionalitätengesetz (BGBl I S. 2996 2021) verändern sich ab 2023 die Definitionen für Flächenstatus und -bewirtschaftung für LF, Ackerland und Dauergrünland. Hierdurch werden im Sinne des Ressourcenschutzes und insbesondere der Biodiversitätsförderung einige Problemlagen behoben.

So sind ab 2023 Paludikulturen im Rahmen der Direktzahlungen förderfähig (GAPDZV § 3 [1]). Diese Erweiterung verbessert die Wirtschaftlichkeit von klimafreundlicheren Nutzungsalternativen auf organischen Böden. Zu beachten ist, dass jede Anlage von Paludikulturen auf Dauergrünland eine Grünlandumwandlung (GAPKondG § 5) darstellt und folglich einer Genehmigung bedarf.

Im Hinblick auf die Berücksichtigung von Landschaftselementen und Gehölzstrukturen erfolgten mehrere Anpassungen. So wurde zum Erhalt der Basiszahlungen die zulässige Höchstdichte an Bäumen je ha von 100 auf 200 angehoben (GAPDZV § 4 [2]). Diese Anhebung erleichtert unter anderem die Etablierung von Agroforstsystemen. Ferner sind zukünftig „kleine“ Landschaftselemente mit einer Fläche von weniger als 500 m² förderfähig, selbst wenn diese Elemente nicht über die erweiterte Konditionalität (siehe unten) geschützt sind. Dies vereinfacht vor allem auf strukturreichen Grünlandflächen mit vielen kleinen Einzelgehölzen (zum Beispiel Wacholderheiden) die Beantragung und Pflege der Flächen (GAPDZV § 11 [2]). Dauerhaft begrünte Randstreifen bis 15 m Breite an Äckern und an Dauerkulturflächen behalten ihren Ackerstatus (GAPDZV § 5 [3] bzw. § 6 [4]).

Weiterhin steht die Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung der Ziele der Wasserrahmen-, Vogelschutz- und Fauna-Flora-Habitat- (FFH-)Richtlinie der Förderfähigkeit einer Fläche nicht (mehr) entgegen. Dies gilt auch, wenn die entsprechende Fläche im Zuge der Umsetzung nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden kann, weil zum Beispiel ein Gewässer angelegt wurde (GAPDZV § 11 [3a]). Positiv ist weiterhin, dass diese „Befreiung“ zukünftig pauschal für alle AUKM des ELER sowie für Maßnahmen mit dem Ziel des Klimaschutzes oder der Klimaanpassung gilt und auch rein national finanzierte Maßnahmen (inklusive Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) betrifft (GAPDZV § 11 [3b]).

Wesentlich erweitert wurde außerdem die Definition von Dauergrünland in Bezug auf die Frage, wann eine Fläche prinzipiell förderfähig ist, die sogenannte „Bruttofläche“. So stellt GAPDZV § 7 (7) klar, dass es sich um Dauergrünland handelt, selbst „wenn Gras oder andere Grünfutterpflanzen in Weidegebieten traditionell nicht vorkommen oder vorherrschen, auch Flächen, die mit anderen Pflanzenarten […] bedeckt sind, die Teil eines etablierten lokalen Bewirtschaftungsverfahrens sind“. Etablierte lokale Bewirtschaftungsverfahren können Beweidungs- und Mahdsysteme umfassen sowie Praktiken, die von Bedeutung sind für den Erhalt der in der FFH-Richtlinie in Anhang I gelisteten Lebensräume oder der in den Anhängen II und IV erwähnten Arten sowie von Lebensräumen der unter die Vogelschutzrichtlinie fallenden Arten. So sind zum Beispiel Wacholderheiden (Natura-Code: 5130) oder auch Binnendünen mit Magerrasen (zum Beispiel Silbergrasfluren, Natura-Code: 2330) auf eine extensive Beweidung angewiesen, um eine Verbuschung zu verhindern. In einem guten Erhaltungszustand sind insbesondere Silbergrasfluren oft durch hohe Anteile an offenem Boden oder Moosen und Flechten gekennzeichnet. Die offenen Stellen führten in der Vergangenheit regelmäßig zur Aberkennung dieser Flächen.

In der Vergangenheit verloren Ackerflächen, die fünf Jahre mit Ackerfutter genutzt oder brach gelegt wurden, ihren Ackerstatus und erhielten den Status von Dauergrünland. Um den Verlust des Ackerstatus vorzubeugen, wurden in der Praxis entsprechende Flächen häufig kurz vor Ablauf der Fünfjahresfrist umgebrochen und damit die positiven Effekte in Hinblick auf die Etablierung von Lebensräumen oder die Speicherung von Kohlenstoff im Boden zunichte gemacht. Ab 2023 führt mehrjähriger Ackerfutterbau mit einem regelmäßigen Wechsel von zum Beispiel Klee- und Ackergras nicht zur Entstehung von Dauergrünland (GAPDZV § 7 [4]). Gleiches gilt für die Etablierung von stillgelegten oder nicht-produktiven Flächen auf Ackerland im Rahmen von Fördermaßnahmen (zum Beispiel AUKM, ÖR). Auch gilt in den allermeisten Fällen, dass die Rückumwandlung von Dauergrünland, das nach dem 1. Januar 2021 entstand, zulässig ist und nur angezeigt werden muss (GAPKondG § 6). Kritisch ist, dass die vorgenannten Erleichterungen nur das Förderrecht der GAP betreffen und nicht die ordnungsrechtlichen Regelungen der Länder. Beispielsweise legt § 4 (5) des baden-württembergischen Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes (Fassung vom 23. Juli 2020) fest, dass eine fünfjährige Unterbrechung der Fruchtfolge zur Entstehung von Dauergrünland führt. Im ungünstigsten Fall verlassen sich Landwirte auf die Regelung der GAP und werden dann von einem ordnungsrechtlichen Rückumwandlungsverbot „überrascht“. Dies kann zu einem massiven Vertrauensverlust führen.

Für das Gros der Flächen mit Basiszahlung muss weiterhin eine jährliche Mindestbewirtschaftung erfolgen, um die landwirtschaftliche Tätigkeit nachzuweisen. Allerdings ist ab 2023 für Flächen, die nach dem Standard für die Erhaltung von Flächen im GLÖZ 8 oder entsprechend der Ökoregelung 1 aus der Produktion genommen werden, eine Mindestbewirtschaftung nur noch jedes zweite Jahr notwendig (GAPDZV § 3 [5]). Für weitere Flächen, die beispielsweise über die nach GLÖZ 8 oder Ökoregelung 1 festgelegten Flächenumfänge hinausgehen, aber keine AUKM sind, wie zum Beispiel freiwillige Brachen, können die Länder mittels Allgemeinverfügungen GAPDZV § 3 (3) festlegen, dass die Mindestbewirtschaftung auf diesen Flächen auch nur jedes zweite Jahr erfolgen muss. Die Anpassung stellt eine deutliche Vereinfachung für Praktikerinnen und Praktiker sowie die öffentliche Verwaltung dar, da die bis 2022 notwendigen Einzelanträge entfallen können. Selbst wenn entsprechende Allgemeinverfügungen fehlen, können weiterhin Einzelanträge gestellt werden. Diese müssen zukünftig von den Behörden verpflichtend genehmigt werden, insofern eine Mindestbewirtschaftung im zweijährigen Turnus im Rahmen von Pflege- und Entwicklungsplänen für FFH- oder Vogelschutzgebiete oder in einer Vereinbarung mit einer vom Bund oder Land anerkannten Naturschutzvereinigung festgelegt sind (GAPDZV § 3 [4]). Für Flächen, auf denen AUKM (mit und ohne EU-Kofinanzierung) oder produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen durchgeführt werden, reicht die Einhaltung der entsprechenden Bewirtschaftungsauflagen zum Nachweis der landwirtschaftlichen Tätigkeit aus. Diese Auflagen können eine Mindestbewirtschaftung der Flächen auch in einem Zyklus vorsehen, der zwei Jahre überschreitet. Diese Erweiterung ist daran gebunden, dass die Fläche mit in der Landwirtschaft üblichen Methoden und Maschinen in einen Zustand versetzt werden kann, der eine Beweidung oder den Anbau von Kulturen möglich macht (GAPDZV § 3 [6]). Die Neureglungen zur Mindestbewirtschaftung erleichtern es, zum Beispiel überjährige Strukturen zu etablieren, die eine hohe Bedeutung als Überwinterungs- und Fortpflanzungshabitat haben.

1.2 Erweiterte Konditionalität

Die erweiterte Konditionalität ersetzt das Greening der Förderperiode 2014–2022 und Teile der Cross-Compliance. Sie umfasst die Grundanforderungen an die Betriebsführung und die GLÖZ-Standards. Den Rahmen für die GLÖZ-Standards setzen die Anhänge III und IV der GAP-SPVO. Die nationalen Festlegungen finden sich in der Konditionalitäten-Verordnung (BMEL 2022 a) vom Dezember 2022.

Im Vergleich zur vorherigen Förderperiode wurden die GLÖZ-Standards deutlich ambitionierter ausgestaltet. So ging ein Großteil der ursprünglich freiwilligen Verpflichtungen des Greenings in der verpflichtenden Konditionalität auf. Die Einhaltung der erweiterten Konditionalität ist Bedingung für den Erhalt von Basiszahlungen sowie für die freiwilligen Förderinstrumente, wie den Ökoregelungen (Abb. 1).

Des Weiteren wurde im Zuge der Neugestaltung der GAP die Green-by-definition-Regelung für ökologisch wirtschaftende Betriebe und Kleinerzeuger aufgehoben. Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass die Greening-Standards von Kleinerzeugern aufgrund ihrer geringen Betriebsgröße in der Regel per se eingehalten werden beziehungsweise eine unangemessene finanzielle Belastung darstellen. Für ökologisch wirtschaftende Betriebe wurde die Regelung argumentativ damit hergeleitet, dass der ökologische Gegenwert der GLÖZ-Standards per se aufgrund der ökologischen Wirtschaftsweise erbracht wird.

Die Standards zur Tierkennzeichnung sind künftig nicht mehr Bestandteil der Konditionalität für flächengebundene Zahlungen. Verstöße gegen diese Anforderung waren in der Vergangenheit ein wesentlicher Grund für Sanktionen insbesondere bei Haltern von Weidetieren.

Tab. 1 sind die ab 2023 geltenden GLÖZ-Standards im Überblick zu entnehmen, ergänzend finden sich im Online-Anhang unter Webcode NuL2231 die Ausnahmereglungen für 2023. Die Anforderung an den Fruchtfolgewechsel (GLÖZ 7) führt tendenziell zu einer höheren Vielfalt der angebauten Kulturen. Im Einzelfall werden enge Fruchtfolgen gebrochen. Allerdings ist insbesondere die Reduzierung von hohen Maisanteilen mit hohen Opportunitätskosten verbunden. Dies könnte im Einzelfall dazu führen, dass es für die Betriebe ökonomisch vorteilhafter ist, auf EU-Zahlungen zu verzichten.

GLÖZ 8 ist eine Weiterentwicklung der ökologischen Vorrangflächen des Greenings der Vorperiode. 2020 lag der Anteil der ökologischen Vorrangflächen-Brachen plus den als ökologische Vorrangflächen angerechneten Landschaftselementen bei 3,1 % der Ackerfläche. Es ist davon auszugehen, dass mit Umsetzung von GLÖZ 8 mehr Ackerfläche aus der Produktion genommenen wird.

Die Auflagen der erweiterten Konditionalität sollen sicherstellen, dass auf allen von der GAP geförderten Flächen ein bestimmtes Mindestniveau in Hinblick auf den biotischen und abiotischen Ressourcenschutz erreicht wird. Allerdings können diese Auflagen, so sinnvoll sie im Allgemeinen sind, im Einzelfall den Schutzzielen entgegenstehen. Deshalb sieht GAPKondG § 3 (3) ausdrücklich vor, dass die Fachüberwachungsbehörden Ausnahmen von den Verpflichtungen aus Gründen des Umwelt-, Natur oder Klimaschutzes erlassen können.

1.3 Ökoregelungen

Die Ökoregelungen (GAPDZG § 20) lösen auf höherem Ambitionsniveau das Instrument des Greenings aus der Vorperiode ab, dem nur eine geringe Umweltwirkung bescheinigt wurde (Pe‘er et al. 2016, Röder 2018, Röder et al. 2019). In den Ökoregelungen gehen im Wesentlichen Interventionen auf, die in der Vorgängerperiode als AUKM angeboten wurden und deren ökologischer Effekt belegt ist. Neben inhaltlichen Anpassungen besteht der wesentliche Unterschied der Ökoregelungen in der einjährigen Verpflichtungsdauer und der bundeseinheitlichen Zahlungshöhe. Die einjährige Verpflichtungsdauer bietet eine höhere innerbetriebliche Flexibilität, die sich, ebenso wie das bundesweite Angebot, deutlich positiv auf den erwarteten Flächenumfang der Ökoregelungen auswirken wird (weitere Details zu den erwarteten Flächenumfängen der einzelnen Regelungen finden sich im Online-Anhang unter Webcode NuL2231 ). Weiterhin haben im Gegensatz zu den AUKM beantragende Landwirte einen Rechtsanspruch auf Teilnahme.

Eine wesentliche Änderung für die Kalkulation der Entgelthöhen ist, dass die GAP-SPVO sowohl für Ökoregelungen als auch AUKM in Art. 31 (7) und Art. 70 (4) explizit vorsieht, dass bei der Festlegung der Prämiensätze die angestrebten Förderflächenumfänge zu berücksichtigen sind. Dies erhöht die Freiheitsgrade bei der Festlegung des Prämienniveaus für die Verwaltungen deutlich.

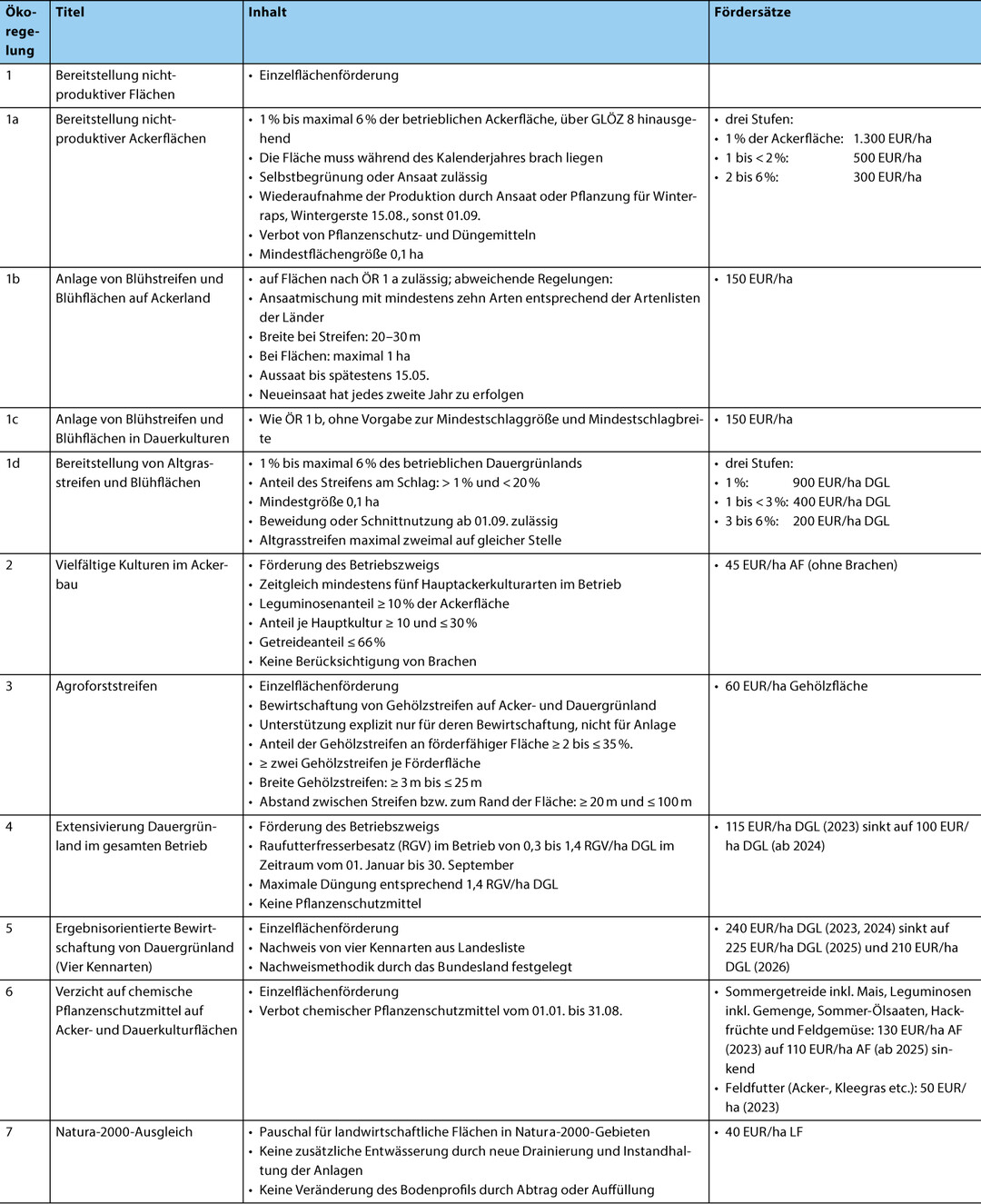

Die Darstellung der Ökoregelungen in Tab. 2 basiert auf Anlage 5 der GAPDZV.

Die Ökoregelung 1 – Bereitstellung nicht-produktiver Flächen – folgt in ihrer Ausgestaltung der vormaligen AUKM, ohne dass zukünftig die betriebliche Brachfläche begrenzt ist. Zur Verwaltungsvereinfachung (Kontrolle durch Satellitenbilder) erhöht sich für Blühstreifen die geforderte Mindestbreite von 6 auf 20 m. Im Vergleich zu den Brachen aus AUKM sind deutlich höhere Flächenanteile an der Ackerfläche zu erwarten und somit ein messbarer Beitrag zur Verbesserung der Ausstattung der Ackerlandschaften mit naturschutzfachlich wertvollen Flächen (Röder & Offermann 2021). Insbesondere auf produktiveren Standorten ist eine wahrnehmbare Zunahme an Brachflächen zu erwarten. Für die Ökoregelung 1 wurde die degressive Staffelung der Zahlung gewählt, um sie auch für Hochertragsregionen ökonomisch lukrativ zu gestalten. Der erwartete Flächenumfang beträgt im Mittel der Jahre knapp 3 % der Ackerfläche (BMEL 2022 b). Eine besonders starke relative Zunahme des Flächenumfangs ist für Altgrasstreifen entsprechend der Ökoregelung 1d zu erwarten, da ein entsprechendes AUKM-Angebot bis dato nur in wenigen Bundesländern bestand. Einer freiwilligen, unentgeltlichen Anlage von Altgrasstreifen stand bisher der Standard zur Mindestbewirtschaftung des Dauergrünlands entgegen. Der geplante Flächenumfang liegt im Mittel der Jahre der Förderperiode bei gut 4 % des Dauergrünlands (BMEL 2022 b).

Die Ausgestaltung der Ökoregelung 2 – vielfältige Kulturen im Ackerbau – entspricht der bisherigen AUKM der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK). Wie bei der GAK-AUKM werden Ackerbrachen weder zur Bezugsfläche gezählt und fließen folglich nicht in die Berechnung der Anteilswerte mit ein, noch gelten sie als Kultur. Aus dieser Regelung ergibt sich sowohl für die teilnehmenden Betriebe als auch für die Agrarverwaltung ein erhöhter administrativer Aufwand und tendenziell eine Fehlerquelle. Bezogen auf den Gesamtumfang der geförderten Flächen sind geringe positive Wirkungen auf Humusgehalt, Bodenstruktur, Bodenleben, Erosion und Bodenfruchtbarkeit zu erwarten. Der Effekt wird maßgeblich durch die Verpflichtung zum Anbau von Leguminosen getrieben. Im Durchschnitt der Förderperiode wird ein Flächenumfang von knapp einem Drittel der Ackerfläche (AF) in Deutschland erwartet (Röder & Offermann 2021).

Bei der Ökoregelung 3 – Agroforststreifen – handelt sich um einen neuen Fördertatbestand, der kein Äquivalent als vormalige AUKM findet. Der geplante Flächenumfang fällt verhalten aus und beträgt im Mittel der Jahre der Förderperiode 0,6 % der AF. Ob dieser Wert erreicht wird, wird wesentlich davon abhängen, ob einschlägige Fördermaßnahmen zur Anlage im Rahmen des ELERs, der GAK oder des Aktionsprogramms natürlicher Klimaschutz (BMUV 2023 a) angeboten und von den Praktikern angenommen werden. Agroforstsysteme bieten unbestritten Vorteile für den abiotischen Ressourcenschutz, so auch im Hinblick auf die Klimaanpassung. Im Einzelfall können sie sich jedoch negativ auf Ziele des Biodiversitäts- und Klimaschutzes auswirken, wenn die Gehölzstreifen beispielsweise als Sitzwarten für Prädatoren dienen und damit dem Schutz von bestimmten Zielarten entgegenwirken können. Weiterhin kann die Etablierung von Agroforstsystemen auf organischen Böden zu einer verstärkten Evaporation führen. Aus diesen Gründen haben die Länder die Möglichkeit, die Förderung nach der Ökoregelung 3 in entsprechenden Gebieten auszusetzen.

Die Ökoregelung 4 – Extensivierung Dauergrünland im gesamten Betrieb –basiert auf einer AUKM der GAK. Sie wurde spezifiziert, indem die Tierbesatzgrenzen auf das betriebliche Dauergrünland und nicht mehr wie bisher auf die Hauptfutterfläche bezogen werden. Betriebe mit überwiegender Futterdeckung über den Feldfutterbau werden durch die veränderte Bezugsbasis ausgeschlossen. Hierdurch wird eine aktive Nutzung des Dauergrünlands zu Futterzwecken forciert und eine indirekte Förderung des Anbaus von Gärsubstraten ausgeschlossen. Die Mindestbesatzgrenze von 0,3 RGV/ha ist neu und soll eine innerbetriebliche Verwertung des Dauergrünlands garantieren. De facto sind weidebasierte Pensionsviehbetriebe von der Förderung ausgeschlossen, da zwischen 1. Januar und 30. September der Mindestviehbesatz nur an 40 Tagen unterschritten werden darf. Das bisherige generelle Verbot der Anwendung mineralischer Dünger in Kombination mit der Begrenzung organischer Dünger entsprechend eines Dunganfalls von 1,4 GVE/ha laut AUKM wird durch ein Düngeräquivalent mit Bezug auf die Tierbesatzobergrenze ersetzt. Damit ist eine beschränkte Verwendung organischen als auch mineralischen Düngers zulässig.

Der geplante Flächenumfang der Ökoregelung 5 – ergebnisorientierte Bewirtschaftung von Dauergrünland (vier Kennarten) – beträgt 7 % des Dauergrünlands. Der abnehmende Zahlungsbetrag wird damit begründet, dass die Teilnehmenden in den ersten Jahren höhere Lernkosten haben. Die Ökoregelung 5 ist die einzige ergebnisorientierte Maßnahme.

Bei Ökoregelung 6 – Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel (PSM) auf Acker- und Dauerkulturflächen – handelt es sich um einen neuen Förderbestand ohne Äquivalent als vormalige AUKM. Die zwangsläufige Verringerung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes wird dazu führen, dass chemische synthetische Verfahren zur Beikrautregulierung durch mechanische und/oder thermische substituiert werden. Erwartbar ist eine Technologieadaption mit über die eigentlichen Zielflächen hinausgehenden Effekten. Es wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme auf über 10 % der Ackerfläche umgesetzt wird.

Mit der Ökoregelung 7 – Natura-2000-Ausgleich – erfolgt eine pauschale Honorierung für die Bereitstellung öffentlicher Güter durch bestimmte Landbewirtschaftungsmethoden in Natura-2000-Gebieten. Laut Förderauflagen sind zusätzliche Entwässerungsmaßnahmen durch Drainierung und die Instandhaltung dieser Anlagen untersagt, ebenso wie eine Veränderung des Bodenprofils durch Abtrag oder Auffüllung.

Die Kombinationstabelle der Ökoregelungen und die sich daraus ergebende maximal zulässige Höhe der Entgelte findet sich im Online-Anhang unter Webcode NuL2231 .

Ab 2023 ergeben sich für ökologisch wirtschaftende Betriebe, die flächengebundene Umstellungs- oder Beibehaltungsförderung erhalten, mehr Kombinationsmöglichkeiten. Sie können beispielsweise die Ökoregelungen 2, 4 und 5 beantragen. Bei der Kombination der Ökolandbauförderung mit Ökoregelung 6 erfolgt ein Teilabzug entsprechend des Doppelförderungsverbotes, da beide Förderangebote mit einem PSM-Verzicht belegt sind. Die Kombination der AUKM-Förderung für Ökologischen Landbau mit der Ökoregelung 2 wurde bewilligt, da in Ökobetrieben die Anzahl der anzubauenden Hauptkulturen nicht festgelegt ist beziehungsweise deren Flächenanteil in der Ausgangssituation unterhalb der Anforderungen der Ökoregelung 2 liegt. Im Durchschnitt der Förderperiode beträgt das Budget der Ökoregelungen im Bundesdurchschnitt 57 EUR/ha LF. Röder & Offermann (2021) gehen davon aus, dass die Ökoregelungen vor allem im Saarland, in Brandenburg und in Hessen in Anspruch genommen werden, was in diesen Ländern zu relativ hohen Zahlungen pro ha LF führt (Abb. 3). Von einer vergleichsweise geringen Inanspruchnahme der Ökoregelungen wird in Nordwestdeutschland ausgegangen.

1.4 AUKM im Kontext der Umwelt- und Klimaarchitektur

Die zukünftige Rolle der AUKM ist in der Ergänzung der auf breite und bundesweite Anwendung ausgerichteten Ökoregelungen mit weiteren zum Teil anspruchsvolleren Fördergegenständen zu sehen. Dabei können die AUKM sowohl auf Ökoregelungen aufsatteln als auch auf Flächen ohne Ökoregelung-Bindung durchgeführt werden (Abb. 1). Dadurch, dass ein Teil der ursprünglichen „hellgrünen“ AUKM der Vorperiode in die Ökoregelungen wandert, werden Mittel für weitere Schutzziele freigesetzt.

In Tab. 3 sind Ausgestaltungskriterien der Ökoregelungen denen der AUKM gegenübergestellt. Durch den weiteren Kreis der möglichen Zuwendungsempfänger sowie beihilfeberechtigten Flächen (GAP-SPVO, Art. 70) bieten AUKM einen breiteren Handlungshorizont zum Ressourcenschutz. In der deutschen Förderlandschaft ist dieses Vorgehen jedoch mehrheitlich auf Vertragsnaturschutzmaßnahmen beschränkt. Zusätzliche Zuwendungsempfänger sind beispielsweise Stiftungen/Vereine, die nicht den Status des „aktiven Betriebsinhabers“ nach GAPDZV § 8 innehaben. Ein weiterer Unterschied zwischen Ökoregelungen und AUKM besteht in ihrer Planungssicherheit. Die Teilnahme an den Ökoregelungen ist als Rechtsanspruch garantiert, die an AUKM unterliegt einem Bewilligungsverfahren. Besteht beispielsweise für AUKM ein Antragsüberhang, werden zusätzliche fachliche Auswahlkriterien herangezogen, um den Zugang zur Maßnahme zu lenken. Die Teilnahme an der AUKM ist bei ausgesprochener Bewilligung für den Zeitraum von fünf Jahren garantiert, für den Bewilligungszeitraum gelten die gleichen Förderbedingungen und Prämienhöhen. Förderbedingungen können während der Laufzeit einer Bewilligung durch die Verwaltung nur zugunsten der Teilnehmer angepasst werden. Die Vorfestlegung der Prämienhöhe kann sich im Laufe des Verpflichtungszeitraums abhängig von Preisentwicklungen auf den Vorleistungs- und Produktpreismärkten für die Teilnehmer gleichermaßen als Vor- wie auch als Nachteil entwickeln. Damit birgt die Teilnahme an AUKM wegen der längeren Verpflichtungszeit ein höheres Planungsrisiko als einjährige Ökoregelungen.

Bereits ausgeführt wurde, dass die neue Förderperiode nicht wie sonst üblich sieben, sondern nur fünf Jahre andauern wird (2023–2027). Damit werden nur AUKM, die 2023 beginnen, den vollen fünfjährigen Verpflichtungszyklus in der Förderperiode durchlaufen. Für später beginnende Bewilligungen ragt die Verpflichtungszeit in die folgende Förderperiode. Häufig konkurrieren auf betrieblicher Ebene AUKM und Ökoregelungen jedoch um dieselben Flächen beziehungsweise hängt die Entscheidung, an einer AUKM teilzunehmen, davon ab, welche Ökoregelungen umgesetzt werden. Da für die Ökoregelungen die Finanzierung nur bis 2027 gesichert ist, unterliegt die Teilnahme an AUKM bei Erstantrag ab 2024 einer höheren Planungsunsicherheit.

In Deutschland sind 951 Agrarumweltmaßnahmen nach Art. 70 (GAP-SPVO) programmiert, davon 460 Biodiversitätsmaßnahmen mit einem mittleren jährlichen Fördervolumen von 368 Mio. EUR/Jahr (BMEL 2022 b), was im Mittel 24 EUR/ha LF und Jahr entspricht (Abb. 4). Wie in der Vergangenheit unterscheidet sich sowohl die inhaltliche Schwerpunktsetzung der AUKM als auch das Maßnahmenportfolio zwischen den Bundesländern. Neben regionaler Umweltbelastung und damit verbundener Handlungsnotwendigkeit spiegeln die Angebote politische Schwerpunktsetzungen und unterschiedliche Finanzausstattung der Länder wider. Hessen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein weisen mit maximal 16 EUR/ha LF die niedrigsten Budgetansätze auf. Es ist aber zu berücksichtigen, dass insbesondere Flächenmaßnahmen zum Biodiversitätsschutz aus administrativen Gründen teilweise oder ganz (etwa in Hessen) außerhalb der GAP verwaltet und finanziert werden und nicht im Strategieplan abgebildet sind.

Mit Blick auf die strategische Finanzplanung der Bundesländer und damit auf die Wahl der Finanzinstrumente ist von Bedeutung, dass die AUKM national kofinanziert werden müssen, während Ökoregelungen und die ab 2023 anfallenden Umschichtungsmittel aus der ersten Säule keiner nationalen Kofinanzierung bedürfen.

2 Erste Erfahrungen und Anpassungen

Im Jahr 2023 waren Landwirte mit einer Vielzahl an Veränderungen im Ordnungs- und Förderrecht sowie mit einer starken Volatilität auf den Märkten konfrontiert. So führte der Krieg in der Ukraine zu veränderten Preisrelationen für landwirtschaftliche Erzeugnisse, wie unter anderem pflanzliche Produkte (LEL 2023), und für Vorleistungen, wie mineralische Düngemittel (LfULG 2023), sowie zu einer temporären Aussetzung von GLÖZ 7 (Fruchtfolgewechsel) und GLÖZ 8 (Mindestanteil nicht-produktiver Fläche) (BMEL 2022 c). Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen nur sporadische Informationen vor, wie sich dies auf die Umsetzung der Instrumente der GAP auswirkt. Die Brachfläche ging zwischen 2022 und 2023 von 373.000 auf 364.000 ha zurück (DESTATIS 2023), der ursprünglich erwartete Anstieg an Brachfläche (BMEL 2022 b) blieb aufgrund der Aussetzung der GLÖZ 8 aus. Jedoch wurde auch die verbreitete Befürchtung eines deutlichen Verlusts bestehender Brachflächen (DNR 2022) nicht bestätigt.

Ferner ergab eine Befragung der Autoren bei den Länderverwaltungen im späten Frühjahr 2023, dass in den meisten Bundesländern die Gesamtgrößenordnung der durch die Landwirte für die AUKM der neuen Förderperiode vorangemeldeten Flächen derjenigen entspricht, die dem Strategieplan zugrunde liegt. Zum Zeitpunkt der Befragung war allerdings noch nicht absehbar, in welchem Umfang die angemeldeten Flächen die Förderbedingungen erfüllen und die Landwirte am Ende die Förderung in Anspruch nehmen.

Mittlerweile liegen erste Informationen zur Umsetzung der Ökoregelungen für das Jahr 2023 vor. Legt man die ursprünglich vorgesehenen Förderhöhen zugrunde, konnte das eingeplante Budget zu 59 % ausgeschöpft werden. Insbesondere bei den Ökoregelungen 1, 3 und 6 lag die Inanspruchnahme deutlich unter dem Erwartungswert (Tab. 4). Bei der Ökoregelung 5 liegt der beantragte Flächenumfang in der Größenordnung der von Röder & Offermann (2021) auf Basis des High-Nature-Value-Farmland Monitorings geschätzten Fläche des kennartenreichen Grünlands.

Der vom Strategieplan abweichende Beantragungsumfang für Ökoregelungen hat die folgenden Ursachen: Aus haushaltsrechtlichen Überlegungen wurde die beantragte Fläche tendenziell zu hoch eingeschätzt. Dies begründet sich darin, d

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.