Nationale Indikatoren zur Bewertung von Ökosystemen und deren Leistungen

Abstracts

Planungserfordernisse betreffen raumrelevante Gestaltungsziele sowie Nutzungs-, Schutz- und Revitalisierungsentscheidungen. Jetzt und in naher Zukunft werden bundesweite Strategien zur Freiraumsicherung, für den Boden- und Klimaschutz, die Klimaanpassung, den Ausbau erneuerbarer Energien sowie den Schutz der Biodiversität einschließlich der Sicherung des vielfältigen Erscheinungsbildes und des Erholungswertes von Landschaften benötigt. Im Zuge der dynamischen Entwicklung digitaler Daten- und Informationsgrundlagen werden Fachdaten unter anderem zur Landnutzung, zu Ökosystemen und zur Biodiversität generiert und fließen in ökologisch ausgerichtete Indikatorensysteme ein. In diesem Beitrag geben wir einen Überblick über nationale Indikatoren zur Bewertung von Ökosystemen und deren Leistungen. Das im Ökosystemleistungskonzept angelegte Indikatorensystem kann umweltbezogene Zielzustände der räumlichen Planung messbar und evaluierbar machen und damit den Weg in einen dynamischen Planungsprozess eröffnen. Die räumliche Darstellung des Zustands und der Entwicklung von Ökosystemleistungen ist vor allem dort sinnvoll und notwendig, wo es um großräumige Zusammenhänge geht, etwa beim übergeordneten Lebensraumverbund, dem Hochwasserrückhalt, der Landschaftszerschneidung, aber auch bei der Hervorhebung von bundesweit besonders wichtigen Gebieten für Ökosystemleistungen, zum Beispiel Erholungsräume oder Schutz bedeutender Natur- und Kulturlandschaften.

National indicators for evaluating ecosystems and their services – Nationwide orientation framework for landscape planning and information base for federal policy

Planning requirements relate to spatial design goals as well as usage, protection, and revitalization decisions. Now and in the near future, nationwide strategies are needed for protecting open spaces, for soil and climate protection, climate adaptation, the development of renewable energies, and the protection of biodiversity, including ensuring the diverse appearance and recreational value of landscapes. In the course of the dynamic development of digital data and information bases, specialist data on land use, ecosystems and biodiversity (among others) is generated and incorporated into ecologically-oriented indicator systems. In this article we provide an overview of national indicators for evaluating ecosystems and their services. The indicator system laid out in the ecosystem service concept can make the intended environmental states of spatial planning measurable and evaluable, thus opening the way to a dynamic planning process. The spatial representation of the state and development of ecosystem services is particularly useful and necessary where large-scale relationships are involved, for example in the case of a high level habitat network, flood retention, landscape fragmentation, but also when highlighting areas that are particularly important nationwide for ecosystem services, such as recreational areas or the protection of important natural and cultural landscapes.

- Veröffentlicht am

Von Karsten Grunewald, Ralf-Uwe Syrbe, Ulrich Walz, Wolfgang Wende, Olaf Bastian, Sophie Meier und Roland Zieschank

Eingereicht am 13. 05. 2021, angenommen am 21. 11. 2021

1 Einleitung

Alle bedeutsamen Landnutzungsentscheidungen erfordern Planungen in unterschiedlichen Maßstabsbereichen, so auch auf Bundesebene. Jetzt und in naher Zukunft werden insbesondere Strategien zur Freiraumsicherung, für den Boden- und Klimaschutz, die Klimaanpassung sowie den Schutz der Biodiversität einschließlich der Sicherung des vielfältigen Erscheinungsbildes und des Erholungswertes von Landschaften benötigt. Hinzu kommen geeignete Rahmenbedingungen für den Ausbau erneuerbarer Energien sowie den Kohleausstieg in mehreren Regionen. Strategische Entscheidungen zur Landnutzung sind stärker mit Aspekten des Natur- und Landschaftsschutzes und insbesondere der Biodiversität als Grundlage für funktionierende Ökosysteme zu verbinden (Hauck et al. 2013). Inzwischen geht die EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 sogar davon aus, dass Investitionen in Naturkapital einschließlich der Wiederherstellung wertvoller ökologischer Lebensräume (etwa natürlicher Wälder) zu den fünf wichtigsten Konjunkturmaßnahmen gehören, welche große wirtschaftliche Effekte und positive Auswirkungen auf das Klima zeitigen (EC 2020). Nur so ist auch ein nachhaltiges Angebot an Ökosystemleistungen (ÖSL) gewährleistet, deren Nutzen zum Wohlergehen eines Landes bislang oft unterschätzt worden sind. Problematisch ist, dass bei der Abwägung unterschiedlicher Ziele und Interessen ökonomische Nutzen häufig zu hoch gewichtet werden, was zur Schädigung von Ökosystemen führen kann. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) hat bereits 2012 in seinem „Umweltgutachten 2012 – Verantwortung in einer begrenzten Welt“ den zweiten Band mit der Überschrift „Ökosystemleistungen aufwerten“ (SRU 2012: 335–337) versehen – dies verdeutlicht umso mehr den aktuellen Handlungsbedarf.

Landschaftsplanung ist in Deutschland Ländersache, das heißt, eine bundesweite Landschaftsplanung existiert derzeit nicht, obwohl es Forderungen gab, ein Bundeslandschaftsprogramm zu etablieren (SRU 2008: 250–251). Deutschland hält jedoch eine bundesweit und grenzüberschreitend abgestimmte nachhaltige Raumentwicklung für sehr wichtig (König 2017). So gibt es eine ganze Reihe von Fachprogrammen und -planungen auf Bundesebene (Tab. 1), zum Beispiel „Blaues Band Deutschland“ zu den Wasserstraßen, „Bundesprogramm Wiedervernetzung“ oder das nationale Konzept zur „Grünen Infrastruktur“ (BfN 2017). In jüngster Zeit wurden die Aktivitäten verstärkt, neuartige bundesweite Indikatoren zur Bewertung der Landschaftsökosysteme und der Biodiversität zu entwickeln und für politisches Handeln zu implementieren (Albert et al. 2015, Elsasser et al. 2020, Grunewald et al. 2017). Dabei wurde die nationale Erfassung und Bewertung so angelegt, dass sie kleinräumigen Planungen perspektivisch zusätzliche Informationen und Orientierungsdaten aus übergeordneter Sicht zur Verfügung stellen kann.

Im vorliegenden Aufsatz wird der aktuelle Entwicklungsstand nationaler ÖSL-Indikatoren anhand von quantitativen, Raum-Zeit-konkreten Kennziffern dargestellt. Darüber hinaus werden Schnittstellen und Möglichkeiten für die Integration des Konzepts der Ökosystemleistungen in strategische Ansätze mit Raum-, Umwelt- und Naturschutzrelevanz auf Bundesebene diskutiert. ÖSL sollen den Übergang hin zu einer stärker nachhaltigen Raumentwicklung unterstützen. Dies beinhaltet die Formulierung konkreter Zielwerte für die Landschaftsentwicklung auf Bundesebene und deren regelmäßige Überprüfung.

Mit diesem Artikel soll auch ein Beitrag zu einem Fachkonzept des Naturschutzes und der Landschaftspflege auf Bundesebene geleistet werden. Dieser besteht vorrangig darin, naturschutzfachliche Grundlagen für raumbezogene Planungen des Bundes bereitzustellen, die Kommunikation über Leistungen und Veränderungen von Natur und Landschaft zu unterstützen und fallweise eine Klammer zwischen der europäischen Ebene und jener der Bundesländer zu bilden.

2 Grundlagen

2.1 Landschaftsplanung in Deutschland und Ökosystemleistungskonzept

Die in Deutschland (wie in vielen anderen Ländern) etablierte und gesetzlich unter anderem im Bundesnaturschutzgesetz verankerte Landschaftsplanung befasst sich mit dem Schutz und der Entwicklung der Landschaft als räumliches Gefüge von Ökosystemen mit dem Ziel, die nachhaltige Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Erlebnisqualität der Landschaft zu sichern. Dabei werden Naturbedingungen und aktuelle Nutzungen analysiert, Naturraumpotenziale bestimmt, die ökologische und visuelle Nutzungsverträglichkeit geprüft, Nutzungskonflikte und Belastungen aufgezeigt sowie Zielkonzeptionen und Handlungsprogramme zur räumlichen Entwicklung der betreffenden Landschaft aus fachlicher Sicht erarbeitet. Eine Kernaufgabe ist die Erfassung der Fähigkeit von Landschaftsräumen, vom Menschen benötigte versorgende, regulierende und sozio-kulturelle Leistungen potenziell oder aktuell zur Verfügung zu stellen.

Seit den 1990er-Jahren genießt das ÖSL-Konzept vor dem Hintergrund zunehmender Ansprüche der Menschheit an die limitierten Ressourcen der Erde und angesichts wachsender Belastungen des Naturhaushaltes, verbunden mit dem Verlust an biologischer Vielfalt und der Leistungsfähigkeit der Ökosysteme, steigende Aufmerksamkeit in der internationalen Umweltdiskussion (Bild 1). Es soll unter anderem den traditionsreichen, aber häufig zu wirkungslosen Naturschutz mit solchen Argumenten unterstützen, die (besser) Eingang in die ökonomisch dominierten Entscheidungsprozesse der Ressourcen- und Landnutzung finden (Grunewald & Bastian 2013: 4–7, Hauck et al. 2013).

ÖSL beschreiben Güter und Leistungen, die von der Natur erbracht und vom Menschen genutzt werden (Grunewald & Bastian 2018). Sie bilden die Schnittstelle zwischen Ökosystemen und menschlichem Wohlbefinden (Neßhöver et al. 2007). Innerhalb des Wechselverhältnisses von Angebot und Nachfrage thematisiert das ÖSL-Konzept neben der Angebotsseite (nutzenstiftende Eigenschaften der Natur für das menschliche Wohlbefinden), die auch vom Potenzial- und Funktionsbegriff bedient wird, mehr die Nachfrageseite und differenziert Akteure, Nutznießer von Leistungen sowie Verursacher von Belastungen (Hermes et al. 2020, Syrbe & Grunewald 2017).

Seit Entstehen des ÖSL-Konzeptes haben rasche Entwicklungen von einem ursprünglich theoretischen und konzeptionellen Rahmen hin zu einem quantifizierenden, bewertenden und politikunterstützenden Werkzeug stattgefunden. Es ist daher nicht verwunderlich, dass auch von Vertretern der Raum- und besonders der Landschaftsplanung die Frage diskutiert wird, inwiefern das ÖSL-Konzept aufgegriffen und in bestehende Planungsansätze integriert werden sollte. Innovationspotenziale in der Anwendung des ÖSL-Konzeptes in der räumlichen Planung werden vor allem in folgenden Punkten gesehen (Grunewald et al. 2021 a, Köppel & Siegesmund-Schultze 2016: 247–249, Schrapp et al. 2020: 24):

Stärkung der Belange des Schutzes von Ökosystemen und Artenvielfalt in quantitativen Verfahren und monetären Bewertungen vor allem jenseits der Umweltplanungen: Verbesserte Informationen über Nutzen und Kosten (sonst vernachlässigte „externe“ Kosten) dienen der Konsensfindung zu Planungsentscheidungen und Maßnahmen, die auf den Schutz oder die Steigerung der Leistungen von Ökosystemen abzielen (Chancen durch Biodiversität/ÖSL und gleichzeitige Risiken bei Verlust).

- Bessere Nachvollziehbarkeit und insofern auch größere Akzeptanz für die Notwendigkeit von naturerhaltenden Maßnahmen bei Nutzungskonflikten, da es hier in der Regel um eine Erhaltung oder Förderung „öffentlicher Güter“ und des Gemeinwohls geht – im Unterschied zu einer häufig überwiegend privat intendierten Nutzung von natürlichen Ressourcen.

- Identifizierung der positiv oder negativ Betroffenen (Nutznießer, Geschädigte), Differenzierung zwischen öffentlichen und privaten Gütern, auch um partizipative Ansätze/Prozesse zu fördern und um fundierte und erfolgreiche Ziele und Maßnahmen zu definieren, zu kommunizieren und um Unterstützung zu werben.

- Deutlichere Sichtbarkeit und damit Erhöhung des Bewusstseins für die vielschichtigen Werte der Natur für die Menschen respektive die Gesellschaft sowie für die Abhängigkeiten von ihr – dadurch Stärkung des Naturschutzes in planerischen Abwägungs- und Entscheidungsprozessen.

International findet das ÖSL-Konzept zunehmend Beachtung in Planungs- und Entscheidungsprozessen. In Deutschland ist seine praktische Einbindung in die räumliche Planung und Entscheidungsfindung jedoch noch nicht sehr weit gediehen. Erfolgreiche Beispiele beziehen sich unter anderem auf ausgewählte Themenfelder, einzelne ÖSL oder räumlich eng begrenzte Projekte (Grunewald et al. 2021 a, Scott et al. 2018, Szücs et al. 2019, Wende 2019).

Welche Ursachen gibt es für die bislang zögerliche praktische Anwendung des ÖSL-Konzepts? Zum einen sind es fachliche und organisatorische Probleme (Grunewald et al. 2021 a, Schrapp et al. 2020: 23–24):

- Trägheit „eingefahrener“ Strukturen und Ansätze („Pfadabhängigkeiten“).

- teils erhebliche Terminologieunterschiede zwischen bestehenden Planungsinstrumenten und dem ÖSL-Konzept;

- höhere Komplexität des Ansatzes – es müssen sowohl die Anzahl der Betroffenen/Begünstigten als auch die Stärke der Betroffenheit identifiziert und erfasst werden;

- unzureichende Datenverfügbarkeit oder relativ hoher Aufwand zur Datenerhebung bei vielen Ökosystemen;

- keine Entsprechung beziehungsweise Abweichungen zu bestehenden Indikatorsystemen;

- zusätzlicher Aufwand zu bestehenden, eingeführten oder gesetzlich vorgeschriebenen Analysen/Bewertungen/Instrumenten;

- zusätzliche Unsicherheit bezüglich der Zuverlässigkeit der Ergebnisse durch fehlende Methodenstandards und Unsicherheiten bei den für jede Ökosystemleistung spezifisch erforderlichen Modellierungen und Hochrechnungen;

- mangelhafte personelle und materielle/monetäre Ressourcen;

- Fehlen etablierter Wege/Algorithmen zur Integration des ÖSL-Konzepts in Politik, Planung und Entscheidungsfindung;

- bisher kaum direkte Vorgaben oder nur indirekt ableitbar aus dem BNatSchG;

- Mangel an Fürsprechern (in den Verwaltungen);

- Zum anderen werden (teils gerechtfertigte, teils aber auch unbegründete) grundsätzliche Vorbehalte gegenüber dem ÖSL-Ansatz geltend gemacht:

- mangelnde Überzeugung vom innovativen Charakter;

- angebliches Missverhältnis zwischen Aufwand und Nutzen des ÖSL-Ansatzes;

- Überschneidung ökonomischer Instrumente mit nicht-marktgebundenen Governance-Strukturen;

- Skepsis gegenüber der Monetarisierung mit Argumenten oder Behauptungen wie ÖSL leisten einer ökonomistischen Betrachtung der Natur Vorschub, Reduktion der hochdiversen Mensch-Natur-Beziehung auf eine ökonomische Kategorie, Stärkung des dominierenden anthropozentrischen Fokus (Natur als Ware, Rolle der Märkte, ausbeuterische Mensch-Natur-Beziehung), Erosion ethisch und kulturell basierter Ansätze, Konflikte mit einigen Biodiversitätszielen: „nutzlose“ Arten und Ökosysteme.

Die an der Monetarisierung festgemachte grundsätzliche Kritik am ÖSL-Konzept (etwa Gómez-Baggethun & Ruiz-Pérez 2011, Jungmeyer 2016, Unmüßig 2014) ist allerdings bisweilen überzogen. Dieses läuft nicht zwangsläufig und nur auf die Berechnung monetärer Werte hinaus, sondern lässt genügend Freiheit, die Bedeutung von Ökosystemen für den Menschen auf verschiedene Weise darzustellen, a) als naturwissenschaftlich-ökologische Beurteilung der Qualität oder Einzigartigkeit von Ökosystemen, b) als ökonomisch-monetäre Taxierung und c) qualitativ als Wertschätzung auf der Basis individueller, gruppenspezifischer oder gesellschaftlich-politischer Normen und Wertsysteme (Elsasser et al. 2020, Zepp 2020, Bild 2).

2.2 Planungen auf Bundesebene mit direktem Landschaftsbezug

Durch Schaffung entsprechender Rechtsgrundlagen fallen konkrete raumbezogene Pläne von übergeordneter, gesamtstaatlicher Bedeutung in die Zuständigkeit des Bundes. Somit gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Planungen und Programmen auf der Bundesebene, die Landschaftsbezug und Umweltrelevanz aufweisen (Tab. 1). Dafür werden bundesweit vergleichbare Daten und Kartengrundlagen benötigt, die sowohl in die Planungen selbst einfließen als auch eine wesentliche Grundlage für die dazu erforderlichen Strategischen Umweltprüfungen darstellen. Speziell für die Planungen im Meeresbereich (AWZ und Küstenmeer) ist dafür der Ökosystemansatz nach Raumordnungsgesetz (ROG) § 2 (2) 6. inzwischen verpflichtend (Rehhausen et al. 2018), während auch für Planungen an Land im Bundesnaturschutzgesetz die Ökosystemdienstleistungen inzwischen indirekt und direkt thematisiert sind; einmal als Erhaltungsziel (§ 1 (2) 2.), dann als Genehmigungsvorbehalt (BNatschG § 40c (5)) und schließlich als Kriterium der Umweltüberwachung (§ 54 (4) 3.) (Köllner et al. 2018).

Viele Entwicklungs- und Vollzugsaufgaben werden auf Bundesebene angesiedelt, um zu koordinierten und harmonisierten räumlichen Entwicklungen zu kommen, so etwa die Klimaberichterstattung zum Kyoto-Protokoll. Unerwünschte Disparitäten zwischen den Regionen können nur durch überregionale Leitbilder und Planungen überwunden werden (Bild 3). Auch EU-Vorgaben führen zunehmend zum Erfordernis gesamtstaatlicher Berichte und Planungen. So verlangen die Natura-2000-Direktiven (EC 1992) und die Mitteilung der Europäischen Kommission über den Aufbau nationaler Konzepte zur „Grünen Infrastruktur“ entsprechende Beiträge von den Mitgliedstaaten (EC 2013).

Nicht zu vergessen sind auch die Berichtspflichten zur Anwendung der EU-SUP-Richtlinie. Die EU-Pflichten, aber auch die zunehmende grenzüberschreitende Kooperation von Mitgliedstaaten im Naturschutz und in der Planung, sind starke Treiber für die bisherige und weitere zukünftige Entwicklung national harmonisierter umweltbezogener Landschafts- und ÖSL-Informationen. Da das ÖSL-Konzept auf EU-Ebene eine hervorgehobene Rolle spielt, werden damit in Zukunft auch zunehmend Informationen über ÖSL abgefragt. Dies gilt unter anderem auch im Hinblick auf die neue EU-Biodiversitätsstrategie 2030, die auf die Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemleistungen zielt (EC 2020). Deren Umsetzung in den Mitgliedstaaten erfordert eine großräumige Anwendung des ÖSL-Konzeptes.

Deutschland besitzt inzwischen ein nationales Konzept zur „Grünen Infrastruktur“, welches Bundesländer-übergreifend wichtige Elemente in einem strategischen Netz darstellt und für die räumliche Planung aufbereitet (BfN 2017). Hier werden Informationen zu ÖSL bereitgestellt, die beispielsweise in der Bundesverkehrswegeplanung oder in einer Bundesnetzplanung zum Ausbau des Stromnetzes in Deutschland weiter genutzt werden können, um Auswirkungen auf ÖSL und eben diese Grüne Infrastruktur so gering wie möglich zu halten oder zumindest auszugleichen.

Die Strategische Umweltprüfung (SUP) für Pläne und Programme des Bundes ist ein Instrument, welches hochaggregierte, bundesweite Umwelt-, Ökosystem- und Landschaftsinformationen benötigt (Rehhausen et al. 2018). Vergleichbare Daten und Indikatoren werden vor allem für die Alternativenprüfung benötigt, die von der methodischen Basis der ÖSL profitieren kann, weil durch quantitative Maße physisch oder monetär bewertete Planungsvarianten besser verglichen und abgewogen werden können. Ein weiterer Aspekt ist die in der SUP obligatorische Prüfung kumulativer Effekte, die über eine einzelne Funktion hinaus durch Berücksichtigung einer Vielzahl von ÖSL standardisiert und fachlich abgesichert werden kann. Schließlich verlangt die SUP den Aufbau eines Monitorings der späteren realen Auswirkungen der betroffenen Pläne, welche messbar und bewertet sein müssen, um gegebenenfalls auftauchenden Handlungsbedarf zur Abwendung unvorhergesehener negativer Effekte auf Natur und Landschaft zu vermeiden oder auszugleichen (Rehhausen et al. 2018).

Reinke & Kühnau (2017) weisen darauf hin, dass auch für die Koordinierung der Energiewende auf Bundesebene Landschaftsinformationen hilfreich wären, aber ein Bundeslandschaftsprogramm bisher fehlt. Laut Kühnau (2016) seien aber im Kontext erweiterter Regelungskompetenzen des Bundes in raumordnerischen Belangen auch wieder zunehmende Diskussionen um die Einführung eines Bundeslandschaftsprogrammes erkennbar. Die Meeresraumplanung zeigt beispielhaft, dass verstärkt Vollzugsaufgaben der Raumplanung (inklusive naturschutzfachlicher Beiträge) auf Bundesebene und in Bundesbehörden angesiedelt werden. Insoweit ist es folgerichtig, dass Daten über ÖSL auf Bundesebene als großräumige Informationen, insbesondere zu Landschaftsqualitäten, erarbeitet werden. Dies ist im Zusammenhang mit dem Ausbau des Bundesstromnetzes besonders deutlich geworden (vgl. Roth et al. 2021).

Der horizontale (über die Sektoren hinweggehende) Bedarf nach Umwelt-, Naturschutz- und Landschaftsinformationen auf Bundesebene wird begleitet von einem vertikalen Informationsbedarf der Planungsträger auf Länder- und regionalen Ebenen in Deutschland. Bundesweit einheitliche Informationen zum Thema ÖSL und Landschaft werden auch durch die regionalen (Hersperger et al. 2020) oder sogar lokalen Planungsebenen (Wende et al. 2020) abgefragt, etwa um den Ausbau touristischer oder erholungsbezogener Qualitäten in den Regionen mit ihren verschiedenen landschaftlichen Potenzialen besser planen und vergleichen zu können.

Bei der Bewältigung der zunehmenden räumlichen Koordinationsaufgaben auf Bundesebene hilft auch, dass hierfür inzwischen digitale hochauflösende Datengrundlagen und Informationen für eine räumliche Entwicklung vorhanden sind (Abschnitt 3). Mithin wird durch eine großräumige Bewertung von ÖSL und Landschaftsqualitäten die Informationsgrundlage für eine Vielzahl neuer Aufgaben auf Bundesebene erweitert (siehe Tab. 2 für Beispiele).

3 Landschaftsplanerische Informationsgrundlagen auf Bundesebene

3.1 Überblick zu bundesweiten ökologischen Datengrundlagen und Indikatorensystemen

Bundesweit stehen in zunehmendem Maße durch europäische Programme, von Bundesbehörden oder durch Fernerkundungsprogramme frei zugängliche Daten zur Landnutzung und Bodenbedeckung zur Verfügung, die teilweise in guter zeitlicher und räumlicher Auflösung erstellt und aktualisiert werden. Besonders geeignet für europaweite Vergleiche sind CORINE Land Cover Daten (CLC). Die Erfassung von CLC wurde erstmals in den 1990er-Jahren europaweit auf der Basis von Satellitendaten im Maßstab 1:100.000 durchgeführt. Es werden 44 Landnutzungsklassen unterschieden und flächenhaft erfasst, von denen 37 Klassen – wie etwa Siedlungsflächen, landwirtschaftlich genutzte Flächen, Wald, Feuchtgebiete und Wasserflächen – in Deutschland vorkommen (EEA 2019). Damit steht ein staatenübergreifendes Konzept für die Gewinnung und Auswertung ökologischer, vor allem aber landnutzungsbezogener Informationen und deren Änderung zur Verfügung, die eine wichtige Grundlage für anschließende Erhebungen zu ÖSL bilden können.

Das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat) führt seit 2001 unter dem Programm „Land Use and Coverage Area frame Survey“ (LUCAS) eine stichpunktartige Erhebung zur Bodennutzung und bedeckung durch. Seit 2006 findet diese Erhebung alle drei Jahre statt. An etwa 330.000 Probepunkten in der EU werden Informationen zur Bodenbedeckung und -nutzung und zu Landschaftsstrukturelementen erhoben, Fotos gemacht und Bodenproben genommen, um beispielsweise den Anteil des organischen Kohlenstoffs zu bestimmen (Ballin et al. 2018).

Genauere Daten für die Auswertungen zu ÖSL stehen in Deutschland oft auf Ebene der Bundesländer zur Verfügung, etwa mit den Biotopkartierungen. Jedoch sind diese aufgrund unterschiedlicher Kartierschlüssel und zeitpunkte oft nicht bundesweit vergleichbar. Zur Flächennutzung stellen das Digitale Basis-Landschaftsmodell (Basis-DLM) aus dem Amtlichen Topographisch-Kartographischen Informationssystem (ATKIS) und das Digitale Landbedeckungsmodell für Deutschland (LBM-DE) positive Ausnahmen dar. Das Basis-DLM (AdV 2018, BKG 2020) wurde in den 1990er-Jahren von den Landesvermessungsämtern nach einem einheitlichen Objektartenkatalog aufgebaut und seither regelmäßig ergänzt und aktualisiert. Es liefert Daten zur Topografie und Flächennutzung im Maßstab 1:10.000 bis 1:25.000. Das LBM-DE (BKG 2019) dient als Zwischenstufe zum oben genannten CLC. Dabei werden die Grenzen der flächenhaften Objekte des Basis-DLM genutzt und Landschaftsveränderungen mittels Auswertung multispektraler Satellitenbilder mit einer Mindestkartierfläche von 1 ha und einer Mindestkartierbreite von 15 m erfasst. Durch die Nutzung von mehreren, über die Vegetationsperiode verteilten Satellitenbildern sind Aussagen zur Vegetation besonders gut möglich, beispielsweise zur Trennung von Grünland und Ackerflächen (Hovenbitzer et al. 2015). Auf europäischer Seite gibt es Bestrebungen, europäische und nationale Datensätze zur Beschreibung der Landschaft, wie CLC, LUCAS, ATKIS Basis-DLM und LBM-DE, über eine semantische Harmonisierung noch vergleichbarer zu machen (EAGLE-Konzept, Arnold et al. 2017: 32–34), was die Zusammenführung von Bundesdaten für landschaftsplanerische Vorhaben auf der nationalen Ebene vereinfachen könnte.

An amtlichen Fachdaten zum Naturschutz und zur Biodiversität zu nennen sind insbesondere die Daten aus der bundesweiten Berichterstattung zu Natura 2000, vor allem zu Umfang und Erhaltungszustand der Arten und der FFH-Lebensraumtypen nach den Anhängen der FFH-Richtlinie. Einen hohen Informationswert für den Naturschutz haben die Erhebungen der HNV-Landwirtschaftsflächen (High Nature Value Farmland-Indikator, Hünig & Benzler 2017), die regelmäßig auf den 1.375 Stichprobenflächen von 1 km² Größe des bundesweiten Brutvogelmonitorings durchgeführt werden, und natürlich die Brutvogel-Monitoring-Ergebnisse selbst. Zudem hat kürzlich ein Ökosystem-Monitoring auf den genannten Stichprobenflächen begonnen, das in regelmäßigen Abständen flächendeckend Nutzungs- und Standorttypen kartiert. Hierbei werden auch qualitative Aspekte der Biotoptypen erfasst. Die Ableitung der Ökosystemtypen für die Gesamtfläche Deutschlands geschieht über eine Hochrechnung (Ackermann et al. 2020). Weitere Daten zu Umfang, Zustand und teilweise Leistungen der Ökosysteme liefern unter anderem die alle zehn Jahre erhobene Bundeswaldinventur und die dazwischenliegenden Kohlenstoffinventuren (BWI https://www.bundeswaldinventur.de/), die Kartierung des ökologischen Gewässerzustands nach der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sowie die Karte zur potenziellen natürlichen Vegetation des BfN.

Speziell für die Erfassung von urbanen Grünstrukturen liegt ein Datensatz für 2015 und 2018 vor (Land Cover DE), der eventuell auch in der Zukunft fortgeschrieben wird und auf Sentinel-II-Daten und LUCAS-Referenzpunkten basiert (Weigand et al. 2020: 6). Auf Grundlage dieses Datensatzes wurden Indikatoren zur Beschreibung städtischer Ökosysteme entwickelt (Eichler et al. 2020: 310). Zu nennen sind auch umfangreiche statistische Daten des Bundesamtes für Statistik, unter anderem zur Flächennutzung oder zu landwirtschaftlichen Kulturen. Mit dem Nationalen Copernicus Maßnahmenprogramm (https://www.d-copernicus.de/daten/geodateninfrastruktur/) werden seit 2011 aktuelle Daten aus der satellitenbasierten Erdbeobachtung aufbereitet und unter anderem für die Landschaftsplanung bereitgestellt. Dieses Angebot umfasst Daten zu Landnutzung und Meeresumwelt, zu urbanen Ökosystemen sowie zu Atmosphäre und Klimawandel (BMI 2017).

Eine Reihe europa- oder bundesweiter Indikatorsysteme stellen regelmäßig Fachdaten zur Landschaftsentwicklung bereit, die zeitlich und räumlich vergleichbar im Rahmen von Monitorings erhoben werden und meist zur Quantifizierung von ÖSL-Teilaspekten nutzbar sind. Dazu gehören:

Nachhaltigkeitsindikatoren der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs), die vom Bundesamt für Statistik (DESTATIS 2020) geführt und veröffentlicht werden: Sie werden spezifiziert durch die mittlerweile 63 Schlüsselindikatoren der deutschen (nationalen) Nachhaltigkeitsstrategie (NHS) – aber nur elf (mit Meeren 14) der Indikatoren weisen unmittelbar ÖSL- beziehungsweise Landschaftsbezug auf.

Länderinitiative Kernindikatoren (LiKi) der Arbeitsgemeinschaft von Umweltfachbehörden des Bundes und der Länder: Veröffentlicht werden 25 Nachhaltigkeitsindikatoren aus den Bereichen „Klima und Energie“, „Natur und Landschaft“, „Umwelt und Gesundheit“ sowie „Ressourcen und Effizienz“. Quantitative Daten zu ÖSL-Aspekten liefern vor allem die Indikatoren im Bereich Natur/Landschaft, andere Parameter erfassen besonders den Zustand von Ökosystemen (LiKi 2020).

Deutsche Anpassungsstrategie zum Klimawandel (DAS): Enthält knapp 100 Indikatoren zu sechs thematischen Clustern, unter anderem den Clustern „Raumplanung und Bevölkerungsschutz“ sowie „Land“ zuzüglich einiger handlungsübergreifenden „Response-Indikatoren“ (UBA 2019).

Die etwa 50 Umweltindikatoren des UBA mit Daten über Trends zum Umweltschutz: Sie ergänzen SDG-Indikatoren, sodass Ursachen und Wirkungen von Umweltzuständen analysiert werden können (UBA 2020).

Die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS) beinhaltet einen Satz von 19 Indikatoren, die zum Teil Daten aus den anderen Indikatorsätzen übernehmen. Zusätzlich vom BfN erhoben werden unter anderem der Zustand der Flussauen und das Bewusstsein für die biologische Vielfalt.

Das „SEBI“ Indikatorenset der Europäischen Umweltagentur (EEA) zur EU-Biodiversitätsstrategie listet insgesamt 34 Indikatoren auf, die von den Mitgliedsstaaten nach einheitlichen Verfahren erhoben werden. Viele davon haben Arten- oder Landschaftsbezug und erlauben auch grenzübergreifende Vergleiche (EEA 2020).

3.2 Nationale Indikatoren zur Bewertung von Ökosystemen und deren Leistungen

Angestoßen durch internationale Rahmenwerke und Initiativen, insbesondere die EU-Biodiversitätsstrategie 2020, wurde ab 2013 in der Bundesrepublik begonnen, Zustand und Leistungen der Ökosysteme systematisch zu erfassen (Albert et al. 2015, Grunewald et al. 2017). Die landesweite Kartierung und Bewertung der ÖSL folgt dabei den grundsätzlichen Empfehlungen der europäischen MAES-Arbeitsgruppe („Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services“) hinsichtlich spezifischer Indikatoren und orientiert sich an der Internationalen ÖSL-Klassifizierung CICES (Common International Classification of Ecosystem Services).

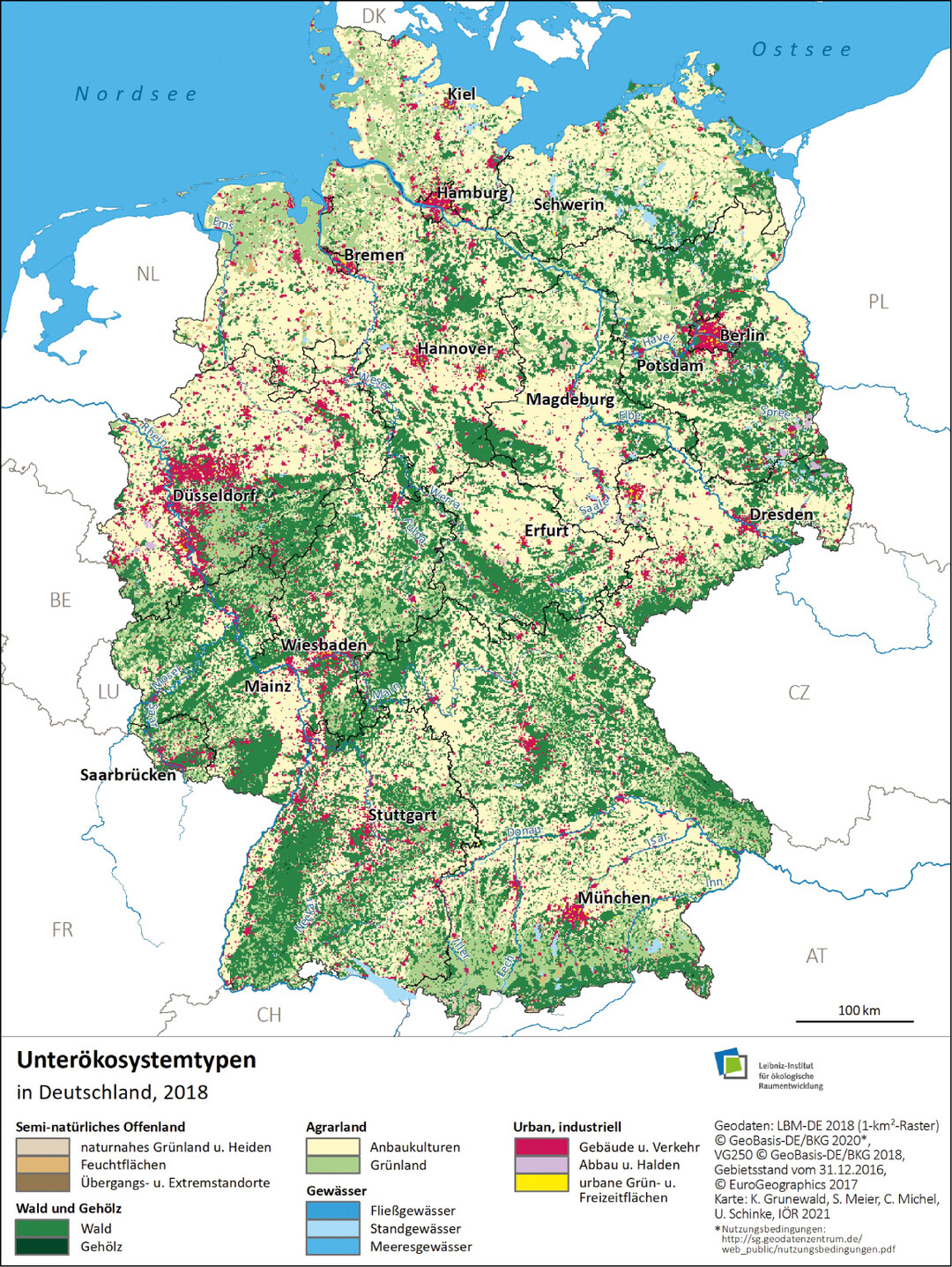

Die Grundlage stellt zunächst eine nationale Ökosystem-Klassifizierung dar. Sie enthält alle Ökosystemtypen, die in Deutschland relevant sind. Zudem sollten diese durch die Datenlage für Deutschland ausreichend detailliert und flächendeckend erfassbar und im Hinblick auf die zu bewertenden Zustände und Leistungen zielführend sein. Entsprechend unterbreiteten Grunewald et al. (2020) einen konkreten Vorschlag, wie bundesweit einheitlich erfasste, lagegenaue GIS-Daten über Landnutzungen und Ökosysteme mit anderen regelmäßig erhobenen Datenquellen, unter anderem aus Stichprobenerhebungen, kombiniert und verschnitten werden können. Auf diese Weise wurde ein möglichst vollständiges, fortschreibungsfähiges Bild über den Zustand der Ökosysteme Deutschlands generiert (Abb. 1).

Die Grundkonzeption der für Deutschland vorgeschlagenen Ökosystemklassifizierung basiert einerseits auf bundesweiten digitalen topographischen Daten, wie dem oben vorgestellten Landbedeckungsmodell (LBM-DE) und dem amtlichen topographisch-kartographischen Informationssystem (ATKIS Basis-DLM) sowie andererseits auf den europäischen Landnutzungs- beziehungsweise Ökosystem-Klassifikationen (CLC) und dem Europäischen Naturinformationssystem (EUNIS). Kern des GIS-gestützten Flächenmonitorings von Ökosystemtypen (ÖST) ist das für Deutschland bereits definierte System der europäischen CLC-Klassen. Diese lassen sich zu Unter- und Haupt-Ökosystemtypen (U-ÖST, H-ÖST) aggregieren (Grunewald et al. 2020). CLC-Klassen sind jedoch nicht optimal geeignet, den Zustand von Ökosystemen im Hinblick auf Naturschutzziele und insbesondere den Schutz der Biodiversität zu beurteilen. Deshalb fließen in eine vierte räumliche Ebene der Ökosystembilanzierung bundesweit verfügbare Informationen über Ausdehnung und Zustand der naturschutzfachlich relevanten Biotope und der Landwirtschaftsflächen (unter anderem HNV) ein (Schweppe-Kraft et al. 2020). Zukünftig könnten hier noch Daten aus dem stichprobenbasierten Ökosystem-Monitoring (ÖSM) integriert werden (Ackermann et al. 2020).

Die Erfassung der Strukturen, Funktionen und Prozesse der Ökosysteme stellt die Grundlage aller Angebote zur Landschaftsplanung, aber auch der Bewertung von Ökosystemleistungen dar (Grunewald & Bastian 2013, UN 2021: 24, von Haaren et al. 2019). Für die Unterstützung der Umweltpolitik und der Entscheidungsfindungen ist die Messung des Zustands von Ökosystemen , die auf deren Schutz, die Erhaltung und die Wiederherstellung ausgerichtet ist, von erheblichem Interesse (Maes et al. 2020 a, siehe auch die Website des UBA mit den „Daten zur Umwelt“).

Unter Ökosystemzustand (ecosystem condition ) kann in diesem Kontext die „Gesamtqualität einer Ökosystemeinheit in Bezug auf ihre Hauptmerkmale (Ökosystemkomponenten und -prozesse), die ihre Fähigkeit zur Erbringung von Ökosystemleistungen unterstützen“, verstanden werden (Keith et al. 2020 a). Nach MEA (2005) wird der Ökosystemzustand als die effektive Kapazität eines Ökosystems, Leistungen in Relation zur potenziellen Kapazität bereitzustellen, definiert. Diese hängt von den physikalischen, chemischen und biologischen Faktoren des Ökosystems ab und wird durch natürliche Bedingungen (wie Boden, Höhenlage, Klima) und anthropogene Bedingungen (Änderung des Biotops, Stoffeinträge etc.) bestimmt. Die Begriffe „Gesundheit des Ökosystems“, „Integrität des Ökosystems“ und „Natürlichkeit“ sind eng mit dem Konzept des Ökosystemzustands verbunden. Die Entwicklung eines Indikatorensystems für den Zustand der Umwelt hat in der Bundesrepublik Deutschland eine mehr als 20-jährige Geschichte (Radermacher et al. 1998).

Das Thema Ökosystemzustand ist nicht zuletzt deshalb von besonderer Bedeutung, weil die Landschaftspflege für ihren Tätigkeitsbereich „Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts bzw. § 1 BNatSchG“, schon früh zu dem Ergebnis kam, dass es keine einheitliche Größe zur Beschreibung der Eignung (im Sinne von „Condition“) des Naturhaushalts (etwa der Kompartimente Boden, Wasser, Luft, Pflanzen und Tiere) für verschiedene Zwecke gibt, sondern jeweils nur die Eignung für einen bestimmten Zweck sinnvoll durch ein spezifisches Kriterienset beschrieben werden kann. Vor diesem Hintergrund ist es umso interessanter, dass heute vonseiten des SEEA EA (System of Environmental-Economic Accounting – Ecosystem Accounting) (ökonomisch) wieder ein einheitlicher Ansatz zur Definition von „Condition“ gesucht wird (UN 2021: 288). Einzelne physikalische, chemische, kompositorische und strukturelle Merkmale eines Ökosystems sollen erfasst, gegenüber einem Referenzzustand bewertet und zu Ökosystemzustandsindizes aggregiert werden. Es wird herausfordernd sein, wie die Komponentenindikatoren entsprechend ihrer Bezugsniveaus skaliert, auf eine gemeinsame Skala und Änderungsrichtung normiert und zu einem zusammengesetzten Index kombiniert werden können. Denkbar wäre, sich diesbezüglich an dem Vorgehen analog der EU-WRRL zu orientieren und die Bewertungen auch für den Ökosystemtyp Gewässer zu übernehmen.

Wir gehen von der Annahme aus, dass im Rahmen eines Monitorings der Ökosystemzustände auf Bundesebene diejenigen Parameter eines Zustandes primär relevant sind, die sich auf die potenzielle Leistungsfähigkeit der einzelnen Ökosysteme auswirken, bezogen auf deren finale Leistungen. Entsprechend wird für Deutschland – im Rahmen des MAES-Prozesses – ein überschaubarer, effizienter und politikrelevanter Indikator-Satz für eine bundesweite Erfassung und Bewertung der Ökosysteme und ihrer Zustände angestrebt. Dies bedeutet – in Abstimmung mit BfN und weiteren Experten – die Konzentration auf eine geringere Anzahl von Indikatoren, die die wichtigsten Aspekte der Ökosystemzustände beschreiben und die in Zukunft regelmäßig aktualisiert werden können. Diese Indikatoren müssen ergänzende Hintergrundinformationen und Daten zu Verursachern, Belastungen und zum Zustand von Ökosystemen einbeziehen, um eine fundierte Interpretation zu ermöglichen, was die Beschreibung sowohl des aktuellen Zustands als auch der weiteren Entwicklung der Ökosysteme anbelangt. Als normatives Leitbild gilt in der Regel ein „Guter ökologischer Zustand“ (Beispiel Gewässerzustand) sowie ein „Guter Erhaltungszustand“ (FFH-Klassen). Zudem sollte sich der Zustand über die Zeit (Trendbetrachtung) nicht verschlechtern.

Viele Daten und Zustandsindikatoren werden im Rahmen der sektoralen Umweltbeobachtung von Institutionen wie UBA, BfN, BfG, BGR oder den Thünen-Instituten regelmäßig erhoben. Der IÖR-Monitor (www.ioer-monitor.de) stellt aufbereitete Informationen zur Flächennutzung und deren Entwicklung sowie zur Landschaftsqualität für die Bundesrepublik Deutschland bereit. Einige Indikatoren, die zur Charakterisierung des Ökosystemzustands genutzt werden können, sind im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung (SDG-Indikatoren, Bundesregierung 2016) und der Nationalen Biodiversitätsstrategie (NBS-Indikatoren, BMU 2015) in bundesweiten Indikatorsystemen (siehe Abschnitt 3.1) bereits politisch etabliert und legitimiert. Sie müssen zumeist jedoch zusätzlich im Sinne der Flächen der Ökosystemtypen sowie der Bereitstellung von Ökosystemleistungen aufbereitet und interpretiert werden. Zudem ist – bei Bedarf – eine spezifische Kartierung (Verräumlichung) notwendig.

Biodiversität (die Vielfalt innerhalb und zwischen Arten und von Ökosystemen) ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Messung des Zustands von Ökosystemen. Insbesondere Biodiversitätsmetriken wie Artenabundanz, Artenreichtum oder artenbasierte Indizes werden häufig auch zur Messung von Aspekten des Ökosystemzustands verwendet (Rendon et al. 2019). Messgrößen zur Messung der Artenvielfalt auf bestimmten Flächen sind nicht immer geeignet, den Beitrag dieser Fläche zum Artenreichtum einer größeren Raumeinheit zu beschreiben (Beispiel: Lebensräume mit wenigen, aber hoch gefährdeten Arten). Zur Lösung dieses Skalenproblems bieten sich Verfahren an, bei denen die lokalen Bestände aufgrund ihrer überregionalen Gefährdungssituation speziell gewichtet oder bei denen die Lebensräume auf der Grundlage bestimmter Indikatorarten bewertet werden. Weiterhin hängt die Artenvielfalt einer Raumeinheit von der Zusammensetzung und Struktur der Ökosysteme auf Landschaftsebene ab. Daher liegt es nahe, auch Indikatoren zur Struktur und Vielfalt von Ökosystemen oder Landschaften zu entwickeln.

Zu nennen ist in diesem Zusammenhang vor allem der Indikator „Artenvielfalt und Landschaftsqualität“ (NBS- und SDG-Indikator), der über die Bestandsgrößen repräsentativer Vogelarten Aussagen zur Landschaftsqualität zusammenfasst. Dieser kann auf Gesamt-Landschaftsebene aggregiert dargestellt werden, aber auch spezifisch für die Ökosystemtypen: Agrarlandschaft/Wälder/Siedlungen/Binnengewässer sowie Küsten und Meere. Zu beachten sind zudem die aktualisierte Rote Liste der Säugetiere Deutschlands (Meinig et al. 2020) sowie die Rote Liste der gefährdeten Biotoptypen (Heinze et al. 2020).

Zustände von Ökosystemen und Ökosystemleistungen sind miteinander verknüpft, aber die Beziehung variiert zwischen verschiedenen Leistungen und ist oft nicht linear. Für viele Leistungen können Ökosysteme in besserem Zustand eine größere Quantität und Qualität der relevanten Ökosystemleistungen unterstützen (für eine Meta-Analyse siehe Smith et al. 2017), was ein Argument für ein nachhaltiges Ökosystemmanagement darstellt. Die Beziehung zwischen dem Zustand von Ökosystemen und der Bereitstellung von Leistungen ist zentral für das Konzept der Ökosystemkapazität (UN 2021).

Die Statistische Abteilung der Vereinten Nationen hat im Sinne des SEEA Ecosystem Accounting international geltende Standards verabschiedet, nach denen die Bewertung der Zustände der Ökosysteme künftig erfolgen soll (UN 2021). Dieser Standard ist wesentlich formaler ausgerichtet als das MAES-Konzept im Rahmen der EU-Biodiversitätsstrategie 2020. Die Umsetzung in Deutschland, insbesondere die Integration in die Umweltökonomischen Gesamtrechnungen (UGR), wird im Rahmen der von BfN/BMU geförderten Projekte „Integration von Ökosystemen und Ökosystemleistungen in die Umweltökonomische Gesamtrechnung. Theoretische Rahmenbedingungen und methodische Grundlagen“ (2017–2019) und „Ökosystemleistungen und Umweltökonomische Gesamtrechnung – Digitales Assessment“ (2020–2022, https://www.ioer.de/projekte/es-accounting/) in Kooperation mit dem Statistischen Bundesamt und weiteren Partnern diskutiert und exemplarisch realisiert.

Gemeinsam ist bei MAES und SEEA EA: Die Erfassung des Ökosystemzustands soll Daten aus verschiedenen Monitoringsystemen nutzen, etwa in Bezug auf Biodiversität, Wasserqualität und Bodeneigenschaften. Die Absicht ist, auf bestehenden Umweltberichterstattungssystemen aufzubauen und diese zusammenzuführen, zu stärken und weiterzuentwickeln, aber nicht zu ersetzen.

Im Rahmen verschiedener BfN/BMU-geförderter Forschungsvorhaben zur „Erarbeitung und Umsetzung einer Methodik zur bundesweiten Erfassung und Bewertung von Ökosystemleistungen im Rahmen der Umsetzung von Ziel 2 und Maßnahme 5 der EU-Biodiversitätsstrategie für 2020“ wurden vom Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) und anderen Einrichtungen (wie Thünen-Institut und Leibniz-Universität Hannover) ÖSL-Indikatoren entwickelt, abgestimmt und publiziert. Erste Indikatoren sind in den vom IÖR grundfinanzierten „Monitor der Siedlungs- und Freiraumentwicklung (IÖR-Monitor)“ integriert worden. Die Forschungsarbeiten wurden auf prioritäre ÖSL-Klassen fokussiert und Grundsätze der Beschreibung von Indikandum (ÖSL) und Indikatoren entwickelt (Grunewald et al. 2017, 2021c). Tab. 2 gibt einen Überblick über verfügbare nationale ÖSL-Indikatoren. Diese und einige weitere bundesweite Indikatoren, wie etwa Pflanzen-/Tierproduktion, Trink- und Brauchwassernutzung oder Leistungen der Ökosysteme zur Vermeidung von Klimagasen, fließen gegenwärtig in den „German MAES-Report on Target 2, Action 5 of the EU-Biodiversity Strategy 2020“ des BfN ein. Die Entwicklung, Abstimmung und Implementierung der Indikatoren ist ein weitergehender Prozess.

4 Beiträge zu einem Fachkonzept des Naturschutzes und der Landschaftspflege auf Bundesebene

4.1 Bereitstellung harmonisierter Daten für raumbezogene Planungen des Bundes

Für viele aktuelle und aufkommende Themen ist ein Ökosystem(Biotop)-Bezug gefragt, wofür zunächst eine klare und zuverlässige Abgrenzung von Ökosystemtypen unerlässlich ist. Entsprechend der IUCN Global Ecosystem Typology (Keith et al. 2020 b) sowie dem SEEA EA (UN 2021: 35–50) sollte sich die Abgrenzung von ÖSL auf die Klassifizierung von Ökosystemen aus ökologischer Sicht konzentrieren. Dazu haben wir das deutsche LBM-DE-Modell unter Berücksichtigung der CLC-Klassen analysiert und dabei zusätzliche Merkmale zur Landbedeckung eingeführt (siehe oben). Diese Datensätze können einerseits die Grundlage für die regelmäßige Berichterstattung im Rahmen der Umweltökonomischen Gesamtrechnungen (UGR) über Umfang, Zustand und Leistungen der deutschen Ökosysteme auf nationaler Ebene bilden, an dem das Statistische Bundesamt arbeitet (Bellingen et al. 2021, Oehrlein et al. 2021). Andererseits stehen damit auf Basis harmonisierter und akzeptierter Klassifizierungen bundesweit einheitliche Flächendaten zu Ökosystemtypen bereit, die über DESTATIS, etablierte Forschungsdateninfrastrukturen wie NFDI4Biodiversity oder das 2021 neu gegründete Nationale Monitoringzentrum zur Biodiversität für Planungsaufgaben frei verfügbar gemacht werden sollten.

Insgesamt gibt es somit eine große Zahl von Datengrundlagen und Indikatorensystemen auf allen räumlichen Ebenen, um naturschutzfachliche Planungen auf Basis von Parametern zum Zustand und zu Leistungen der Ökosysteme zu erstellen. Auch diese sollten entsprechend den Planungsanforderungen weiter aufbereitet und in Dateninfrastrukturen des Bundes eingespeist werden, sodass diese Informationen konkret für räumliche Planungen nutzbar sind.

4.2 Anwendungspotenziale der Fachgrundlagen – Schnittstellen für die Integration des ÖSL-Konzepts in Planungen auf Bundesebene

Ursachen für den Schwund von Biodiversität und Leistungsfähigkeit der Ökosysteme sind nicht nur mangelnde Anreize, diese zu erhalten. Vielmehr dominieren – neben vielen anderen Treibern (Haber 2010, SCBD 2020) – nach wie vor:

- kurzfristige ökonomische Verwertungsinteressen,

- ein rein utilitaristisches Verständnis von Landschaft als „Standort“ oder

- fallweise auch Unkenntnis der Folgen intensiverer Landnutzung.

Im Hinblick auf die Tatsache, dass die Leistungen der Natur nicht zum Nulltarif zu haben sind – aber sie bislang häufig noch so kalkuliert werden –, bedarf es dringend aktualisierter Regelungen, Verfahren und Bewertungsinstrumente, so etwa die Integration des ÖSL-Konzeptes in das praktische Handeln möglichst aller raumrelevanten Planungsprozesse. Durch die Hervorhebung der Beiträge der Natur zum menschlichen Wohlbefinden besteht die Möglichkeit, die Ziele und Inhalte der Landschaftsplanung besser zu vermitteln. ÖSL können wichtige zusätzliche Argumente für den Schutz und die nachhaltige Nutzung von Landschaften liefern, die Abwägung bei konkurrierenden Zielen beziehungsweise bei Konflikten unterstützen sowie die Ableitung, Kommunikation und Umsetzung von Maßnahmen verbessern. Eine Erweiterung des etablierten Rahmens der Landschaftsplanung um den ÖSL-Ansatz wird sowohl von der Wissenschaft als auch von Teilen der Planungspraxis befürwortet und immer mehr auch von politischer Seite gefordert (unter anderem Albert et al. 2019, Grunewald et al. 2021 a, Hauck et al. 2013, Schrapp et al. 2020, Scott et al. 2018, WBGU 2020).

Schnittstellen zwischen der neuartigen bundesweiten Indikatorik zur Bewertung der Landschaftsökosysteme, der Biodiversität und der räumlichen Planung auf Bundesebene sehen wir wie folgt:

a) Berichterstattung: Aufzeigen/Quantifizierung der Leistungen von Natur und Landschaft auf Bundesebene

- Deutschland kommt damit seinen Pflichten auf EU-Ebene, etwa im Rahmen der EU-Biodiversitätsstrategie 2020, nach und ermöglicht außerdem internationale Vergleiche.

- Modernisierung der Wirtschaftsberichterstattung, die Elemente von Biodiversität in Form von Naturkapital und ÖSL (besser) integriert und sowohl politische als auch unternehmerische Entscheidungsprozesse in Richtung Erhalt und nachhaltige Nutzung von Biodiversität verändert (Zieschank et al. 2021: 119 ff.).

b) Strategische Planungen, Raum- und Fachplanungen auf Bundesebene

- Hinweise für Planung und Politikberatung durch naturschutzfachliche Bewertung der Landschaft im bundesweiten Vergleich im Kontext der räumlichen Verortung von Angebot und Nachfrage von ÖSL. Beispiel: Ermittlung von Handlungsbedarfen bei der Erhaltung und Entwicklung kultureller ÖSL hinsichtlich bundesweit bedeutsamer Erholungsgebiete (Hermes et al. 2020, Schwarzer et al. 2018, Bild 4) und wertvoller Kulturlandschaften (Historische Parks und Gärten, s. Zieschank 2020) oder der Planung Grüner Infrastrukturen.

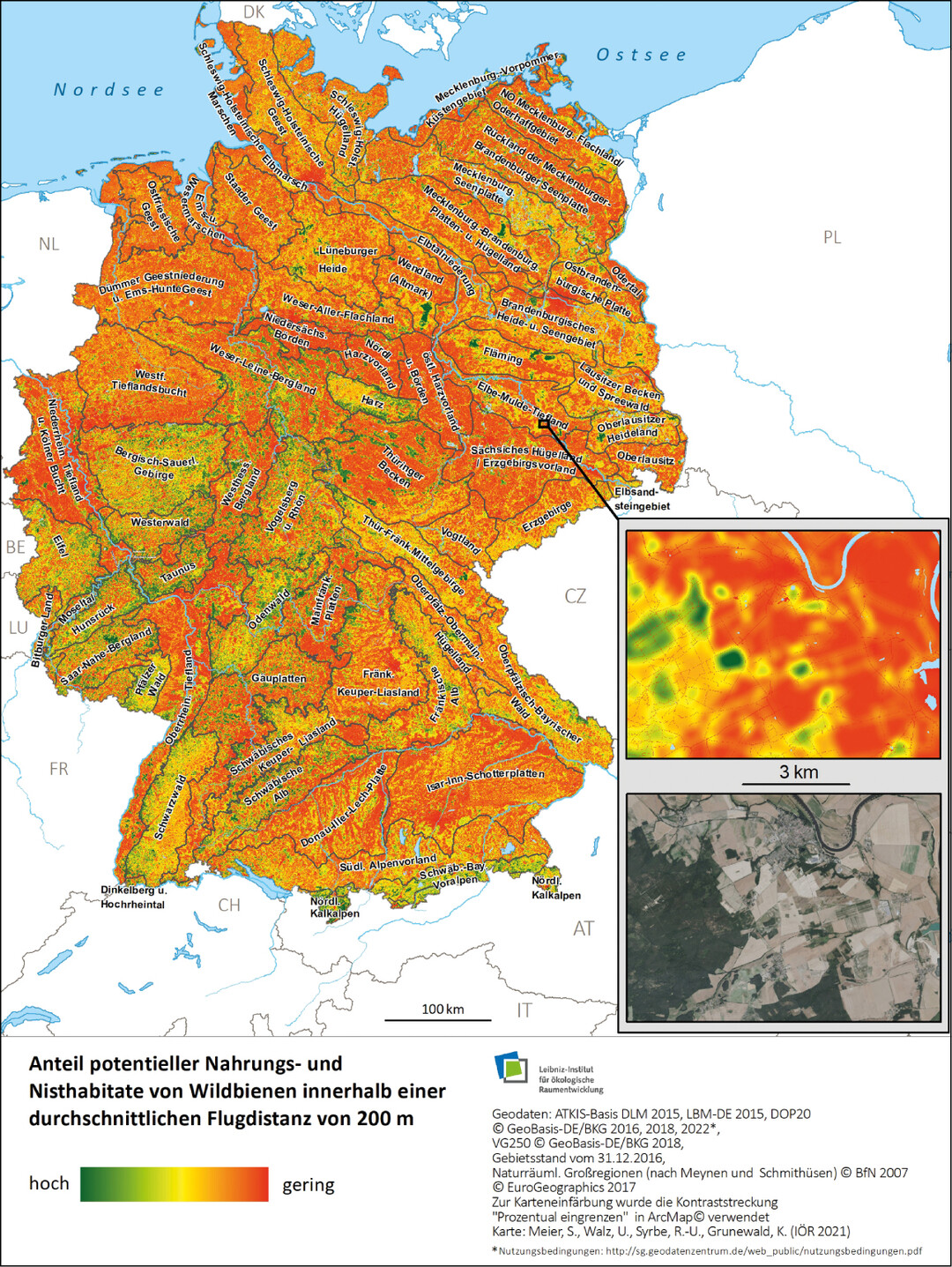

- Summative (aggregierte) Auswirkungen von Landschaftsveränderungen werden aus der nationalen Perspektive verdeutlicht und können bei der Evaluierung von Planungen und Politikauswirkungen genutzt werden. Beispiel: „ÖSL Bestäubungspotenzial“ (Abb. 2, Meier et al. 2021) als deutschlandweiter Ansatz für einen Indikator, mit dem die Entwicklung der Lebensräume überwacht werden kann, die besonders für kleine wildlebende Solitärbienen mit geringem Aktionsradius günstig sind. Die Anreicherung der intensiv genutzten Agrarlandschaft mit naturbelassenen Bereichen, naturnahen Kleinstrukturen und Blühstreifen könnte zu einem wesentlich höheren Bestäubungspotenzial führen, von dem verschiedene Wildbienenarten als auch die Landwirte selbst profitieren würden. Das Vorkommen von Wildbienenhabitaten und entsprechenden Bestäubungsleistungen kann für die Planung des strategischen Netzwerks von Landschaftselementen im Rahmen des Konzepts zur nationalen „Grünen Infrastruktur“ Verwendung finden und in der räumlichen Verortung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen berücksichtigt werden (vergleiche Bonifazi et al. 2017: 130–131, Estreguil et. al. 2016: 58).

Weitere bundesweite Auswertungen zu Räumen, die besondere Leistungen erbringen, in denen die Nachfrage nach ÖSL zukünftig steigen könnte oder die besonderen Bedarf an Wiederherstellung von ÖSL haben:

- Erosionsschutz,

- Hochwasserschutz und -rückhalt,

- wertvolle Habitate von nationaler Bedeutung, Wildnisgebiete etc.,

- Netzwerk des bundesweiten Lebensraumverbundes,

- Landschaftszerschneidung durch (Verkehrs-)Infrastruktur und Siedlung,

- Landschaften mit erhöhtem Bedarf für Maßnahmen des Biodiversitätsschutzes, etwa der Anreicherung mit naturnahen Strukturelementen,

- stoffliche Einträge, wie Pestizide, Düngemittel sowie versauernde Einträge.

Die räumliche Darstellung des Zustands und der Entwicklung von ÖSL ist vor allem dort sinnvoll und notwendig, wo es um großräumige Zusammenhänge geht, zum Beispiel beim übergeordneten Lebensraumverbund, dem Hochwasserrückhalt, der Landschaftszerschneidung, aber auch bei der Hervorhebung von bundesweit besonders wertvollen Gebieten für den Natur- und Landschaftsschutz (BfN 2017: 34). Solche Themen sollten auch aus bundesweiter Sicht bearbeitet werden, da an den Grenzen der Bundesländer Abstimmungen notwendig sind oder sich diese in ein übergeordnetes Konzept einpassen müssen. Biotopverbundachsen sollten nicht an Landesgrenzen enden, Hochwasserrückhaltegebiete haben Auswirkungen auf Unterlieger in anderen Bundesländern; Bundes- und Landesstraßen müssen übergreifend geplant werden. Auch Einstufungen der Bedeutung mancher Gebiete können sich aus Bundes- im Vergleich zur Landessicht erheblich unterscheiden.

Die Raumplanung sollte Räume mit besonderem Handlungsbedarf berücksichtigen, beispielsweise mit vermindertem Bestäubungspotenzial, mit hohem Erosionsrisiko oder mit Mangel an naturnahen Landschaftselementen im Offenland. Hier könnten bundesweite Konzepte Handreichungen und Impulse für die jeweiligen Landes- und regionalen Planungen geben. Dass dafür erheblicher objektiver Bedarf besteht, zeigen aktuelle Entwicklungen, wie beispielsweise das Insektensterben als ein Aspekt der Biodiversitätskrise, die unter anderem zum Aufbau des Nationalen Monitoringzentrums zur Biodiversität geführt haben. Beim Monitoring allein darf es allerdings nicht bleiben, sondern die Ergebnisse müssten konkret in die Raumplanungen einfließen.

Das ÖSL-Konzept kann und sollte auch für die Operationalisierung der von der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) im März 2016 formulierten strategischen Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland genutzt werden. Dies betrifft insbesondere Ansätze der Freiraumentwicklung wie (vergleiche König 2017):

- Entwicklung von Standards zur Schaffung von regionalen Freiraumverbünden (Bild 5),

- Bündelung von Infrastrukturen und Vorbelastungen zur Schonung des Freiraums,

- Aufstellung regionaler Leitbilder zur Erhaltung und Entwicklung unterschiedlicher Kulturlandschaften (Schwarzer et al. 2018),

- Erweiterte vorsorgende Hochwasserschutz- und Küstenplanung sowie Sicherung und Entwicklung von Freiräumen mit klimatischen Ausgleichfunktionen,

- Schaffung naturnaher Retentionsräume entlang der Fließgewässer.

Den vollständigen Artikel finden Sie im PDF.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.