Teil 1: Grundprobleme auf den drei Verwaltungsebenen in den Bundesländern

Durch Abfrage eines bundesweiten Meinungsbildes unter Beteiligung von Wissenschaft und Praxis sowie Auswertung wissenschaftlicher Arbeiten zeigt sich, dass die Naturschutzverwaltung ihrem Auftrag immer weniger gerecht wird bzw. werden kann. Dies wird zuerst am Verfehlen politisch gesetzter Biodiversitätsziele deutlich. Dahinter steht ein Bündel komplexer Herausforderungen, die hier in sechs thematischen Clustern umrissen werden: (1) Arbeitsverdichtung und zeitliche Überforderung, (2) fachliche Limitierung mit sektoralen Aufgaben statt notwendig ganzheitlicher Ziele auf landschaftlicher Ebene, (3) bürokratische Vorgaben und Strukturen im Verwaltungshandeln, (4) finanzielle, ordnungs- und förderrechtliche Grenzen, (5) methodische Hemmnisse aufgrund mangelnder Weiterbildungsangebote zu Zukunftskompetenzen (Future Skills) bei den Mitarbeitenden sowie (6) eine grundlegende Unzufriedenheit vieler Akteurinnen und Akteure in der Verwaltung aufgrund begrenzter Einflussmöglichkeiten und geringer Wirksamkeit. In einem Folgebeitrag sollen aus dieser Analyse Folgerungen für die Gestaltung einer zukunftsfähigen Naturschutzverwaltung abgeleitet werden. Eingereicht am 18.03.2024, angenommen am 10.04.2024.

von Eckhard Jedicke, Stefan Brunzel, Marianne Darbi, Christina von Haaren, Alexandra-Maria Klein, Werner Konold, Rainer Luick, Ilke Marschall, Kai Niebert, Konrad Ott, Tobias Plieninger, Ulrike Pröbstl-Haider, Markus Reinke, Josef Settele und Sabine Tischew erschienen am 18.04.2024 DOI: 10.1399/NuL.313331 Ausgangspunkt

Die notwendige Transformation zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, der Klimaschutz und die Bewältigung der Energiewende erfordern effiziente und effektive Behörden, die mit den Widerständen umgehen, die Komplexität der Aufgaben bewältigen und das dazu notwendige Tempo an den Tag legen können. Die Aufgaben werden einerseits durch die gesetzlichen Vorgaben (u.a. des BNatSchG und der Landesnaturschutzgesetze) bestimmt, andererseits durch internationale und europäische Rahmensetzungen (vgl. Abschnitt 2.1) sowie Biodiversitätsstrategien auf verschiedenen Ebenen. Diese Zielsetzungen müssen ambitioniert sein, um der bedrohlichen Biodiversitätskrise entgegenwirken zu können. Die Umsetzung solcher Ziele ist für die Naturschutzverwaltungen im Zusammenspiel mit weiteren Akteuren höchst anspruchsvoll. Im Vollzug treten detaillierte Umwelt- und artenschutzrechtliche Prüfungen hinzu. Verknüpft sind diese Ziele und resultierenden Aufgaben mit Tätigkeiten anderer Fachverwaltungen, deren Zusammenwirken essenziell für die Erreichbarkeit der Ziele des Naturschutzes sind und aus denen sich gleichermaßen Synergien wie Zielkonflikte ergeben, vor allem aber komplexe Handlungssituationen. Eine große Zahl von Mitarbeitenden im Aufgabenbereich des Naturschutzes agiert im Vergleich mit anderen Ressorts der Verwaltung überaus engagiert. Sie stehen aber unter einem extremen Druck und besitzen zu geringe Kapazitäten, um ihre Ziele umsetzen zu können. Obwohl es in vielen Naturschutzverwaltungen in den letzten Jahrzehnten signifikante Steigerungen der Personalstellen gab, hat sich der Zustand der Schutzgüter nicht verbessert. Mehr und mehr offenbart sich ein eklatanter Widerspruch zwischen Behördenrealität und den bestehenden Zielsetzungen des Naturschutzes.

Die Naturschutzverwaltung in Deutschland wird in ihrer gegenwärtigen Struktur den gesetzten Zielen eines umfassenden Biodiversitätsschutzes und ihren weiteren Aufgaben nicht gerecht, wofür es vielfältige Ursachen gibt, die in dem vorliegenden Beitrag analysiert werden. Im Ergebnis wird deutlich, dass die Verwaltung einem massiven Reformbedarf unterliegt.

Bereits 2006 beschäftigte sich die Vilmer Sommerakademie mit der Frage, ob die staatlichen Verwaltungen im Natur- und Umweltschutz zeitgemäß strukturiert sind. Festgehalten wurde damals, dass einerseits die Aufgaben durch neue nationale und europäische gesetzliche Regelungen ständig wachsen, während andererseits der Ruf nach „Verschlankung“ des Staates und weiterer „Deregulierung“ ertönt (Ott et al. 2010). An diesem Sachverhalt hat sich seither nichts geändert – im Gegenteil: Mit der Umsetzung eines möglichen EU-Gesetzes zur Wiederherstellung der Natur werden weitere europarechtliche Herausforderungen hinzukommen und die Situation verschärfen.

Im Jahre 2002 publizierte der Sachverständigenrat für Umweltfragen ein Sondergutachten „Für eine Stärkung und Neuorientierung des Naturschutzes“ (SRU 2002), fünf Jahre später folgte das Sondergutachten „Umweltverwaltungen unter Reformdruck“ (SRU 2007). Die damals benannten Grundprobleme sind bis heute geblieben. Grundlegende Strukturreformen der Nullerjahre in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen nahmen Schulze et al. (2008) unter die Lupe. In Baden-Württemberg führte eine Analyse der Umweltverwaltung des Landes (Bogumil et al. 2016) zur Schaffung von 225 neuen Personalstellen. Dieses Gutachten wurde ein Jahr später auf die Naturschutzverwaltung erweitert (Bogumil et al. 2017). Auch für Hessen liegt eine unpublizierte Analyse der Vollzugsstrukturen der Naturschutzverwaltung vor, welche zahlreiche strukturelle Schwierigkeiten belegt (Bogumil et al. 2020).

Der vorliegende Beitrag durchleuchtet aus der multidisziplinären Sicht verschiedener Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine bislang in dieser Komplexität nicht thematisierte grundlegende Krise auf allen Ebenen der Naturschutzverwaltung in Deutschland, insbesondere auf der kommunalen Ebene (Landkreise und kreisfreie Städte), in den Mittel- und Landesbehörden. Er soll als Appell auf mangelnde Ganzheitlichkeit in den konzeptionellen Zielen und Handlungsgrundlagen sowie auf strukturelle Defizite in Governance und Vollzug hinweisen. Daraus werden Lösungswege abgeleitet. Den Autorinnen und Autoren ist es ein Anliegen, ein Nachdenken und eine ergebnisoffene Diskussion über einen grundlegenden Wandel zur Organisations- und Personalentwicklung der Naturschutzverwaltung einschließlich der rechtlichen, finanziellen, fachlichen und planerischen Rahmenbedingungen anzustoßen. Hierfür bedarf es nicht einer hierarchischen, sondern einer heterarchischen Behördenstruktur und eines Klimas der Gleichberechtigung, welches ko-kreative Prozesse unabhängig von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten ermöglicht. Das herausragende Engagement sehr vieler Mitarbeitender der Verwaltung soll dabei ausdrücklich anerkannt und nicht abgewertet werden – im Gegenteil: Sie sollen eine stärkere Unterstützung erfahren.

2 Grundprobleme der Naturschutzverwaltung

Problemlage

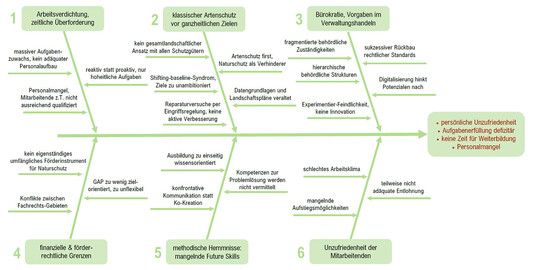

Vor dem Hintergrund einer langjährigen und umfassenden Zusammenarbeit mit Vertreterinnen und Vertreters der Behördenlandschaft Deutschlands sehen die Autorinnen und Autoren im Kern sechs Herausforderungen in der aktuellen Arbeit der Naturschutzverwaltung, welche sich jeweils in mehrere Einflussgrößen aufgliedern (Abb. 1). Diese Aspekte werden in den folgenden Unterkapiteln in derselben Reihenfolge auf die zugrunde liegenden Ursachen durchleuchtet. Die Problemlage lässt sich kurz wie folgt zusammenfassen:

In der Naturschutzverwaltung herrscht Unzufriedenheit: Sie kann ihren stark gewachsenen Aufgaben immer weniger gerecht werden. Mit dem raschen Wissenszuwachs – fachlich wie methodisch – hält sie z.T. nicht ausreichend Schritt. Personalstellen sind häufig nicht mehr adäquat zu besetzen; der vor allem qualitative Personalmangel wächst und verschärft die Situation in einem Teufelskreis weiter. Eine zu hierarchische Struktur mindert die Effizienz und die Motivation zusätzlich.

2.1 Arbeitsverdichtung und zeitliche Überforderung

? Die Naturschutzverwaltung erlebte einen massiven Zuwachs an Aufgaben, vielerorts ohne eine adäquat mitwachsende Personalkapazität.

Begann der Naturschutz vor mehr als 150 Jahren als ein „Naturdenkmalschutz“ (Conwentz 1904), so sind die Herausforderungen im 21. Jahrhundert radikal gewachsen durch komplexe Wechselwirkungen von Biodiversitätskrise, Klimawandel, Bodendegradation, Gewässereutrophierung und Süßwasserverknappung, globaler Vermüllung und Verschmutzung (Mikroplastik, Pestizide, Antibiotika), verbunden mit zunehmenden sozialen Problemen. Nach einer völkisch-ideologischen Ausrichtung und nationalsozialistischem Anschluss ab 1933 befand sich der Naturschutz in den 1950er- und 1960er-Jahren am Rande der Bedeutungslosigkeit, mit einem im Osten bis 1954, im Westen bis 1976 weiter geltenden Reichsnaturschutzgesetz von 1935 (Frohn & Rosebach 2022). Seither wuchs die Aufgabenvielfalt stetig. Neben dem Flächenschutz durch Schutzgebiete – zwischen 1992 und 2006 nahm der Anteil von Naturschutzgebieten von 1,7 auf 3,2 % der terrestrischen Fläche zu (SRU 2007) – brachten folgende zunächst in Westdeutschland eingeführte Instrumente grundlegend neue Aufgaben für die Naturschutzverwaltung mit sich:

- die Umsetzung des 1973 verabschiedeten Washingtoner Artenschutzübereinkommens,

- mit dem Bundesnaturschutzgesetz 1976 die Eingriffsregelung und die Landschaftsplanung (Letztere nach früheren Vorläufern in der nationalsozialistischen Zeit sowie zwischen 1945 und 1970) (von Haaren 2022, Marschall 2007),

- die Aufstellung Roter Listen als Bewertungsinstrument (auf Bundesebene seit 1976),

- Biotopkartierungen auf Landesebene (erstmals 1977 in Bayern),

- seit den 1980er-Jahren regional der Vertragsnaturschutz ,

- seit 1985 die Richtlinie zur Umweltverträglichkeitsprüfung,

- seit 2003 die Einführung der strategischen Umweltprüfung mit umfangreicher Anwendungspflicht insbesondere in der Bauleitplanung,

- die (erheblich verspätete) Umsetzung der EG-Vogelschutzrichtlinie (1979) und der EU-FFH-Richtlinie (1992) mit Instrumenten wie der Ausweisung von Natura-2000-Gebieten (heute 15,5 % der terrestrischen und 45 % der marinen Fläche) und der Pflicht zur Erarbeitung von Managementplänen, FFH-Verträglichkeitsprüfungen sowie spezieller artenschutzrechtlicher Prüfungen (saP) bei unterschiedlichsten Vorhaben (ab 2006),

- die Umsetzung völkerrechtlicher Verpflichtungen wie der UN-Biodiversitätskonvention von 1993, dem Nagoya-Protokoll von 2010 und den Schutzgebietsverpflichtungen der COP15 in Montreal.

Allein diese auf die größten Neuerungen beschränkte Aufstellung verdeutlicht den massiven Aufgabenzuwachs. Hinzu kommen vielfältige neue Monitoringaufgaben wie Berichtspflicht, Offenlandbiotopkartierung, FFH-Mähwiesenkartierung, HNV-Monitoring, Insektenmonitoring etc. Die Personaldecke hat mit diesem Zuwachs, auch wenn es in den letzten Jahrzehnten signifikante Steigerungen gab, nicht Schritt gehalten. Im Gegenteil: Seit mindestens 2005 ist es in einigen Bundesländern im Kontext von Verwaltungsreformen (insbesondere Kommunalisierungen) bundesweit im Umweltbereich zu einem personellen Kapazitätsabbau durch Personaleinsparungen bei genanntem Aufgabenzuwachs, zu einer De-Spezialisierung durch Fragmentierung der Vollzugsstrukturen und zu einer De-Qualifizierung durch Abbau zentraler Ausbildungsstrukturen und -möglichkeiten in den Vollzugseinheiten (einschließlich des Referendariats) gekommen (Bauer et al. 2007, Bogumil et al. 2016, 2017, 2020; Ebinger 2013). Daraus resultiert in vielen Fällen eine zeitliche und inhaltliche Überforderung von Mitarbeitenden in der Naturschutzverwaltung.

Der administrative Ressourcenzuwachs fließt, wo er erfolgt ist, zu einem erheblichen Anteil in die Bewältigung einer immer komplexer gewordenen Administration des Naturschutzes. Dazu zählen u.a. die immer aufwändiger werdende Begleitbürokratie bei Vorhaben, teilweise mit extremer Detailschärfe bei Untersuchungen, die dann aber kaum Kongruenz mit sinnvollen Maßnahmen bei Eingriffen haben (vgl. Abschnitt 2.3). Dazu gehört aber auch eine immer langwierigere eigene Ressourcenbindung in behördeninternen Genehmigungs- und Absicherungsprozessen. Es kommt vor, dass der Zuwachs an Ressourcen vor allem auf Ebene der unteren Vollzugsbehörden auch unangebracht eingesetzt wird, indem damit Vakanzen für Pflichtaufgaben gefüllt werden (Bewältigung der Bürokratie durch geforderte Stellungnahmen und Genehmigungsplanungen), um bilanziell Personaleinsparungen vorweisen zu können.

? Die Arbeit muss sich auf hoheitliche Aufgaben konzentrieren und ist weitgehend reagierend, seltener proaktiv eigene Ziele und Maßnahmen entwickelnd.

Infolge der mangelnden Ressourcenausstattung müssen die Mitarbeitenden ihre Aufgaben zugunsten der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben priorisieren, besonders in den Ballungsräumen zuvorderst der Legitimierung von Planungsvorhaben und Eingriffen in Natur und Landschaft: Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange, Umsetzung der Eingriffsregelung, Erstellen von Genehmigungen und Bewilligungen etc. (Bogumil et al. 2020). Die Arbeit beschränkt sich auf das Reagieren auf Vorhaben Dritter, während das proaktive Gestalten von Naturschutz zu großen Teilen entfallen muss.

Damit fehlen auch die aktuelle Planung und Umsetzung gesamträumlicher Konzepte auf der landschaftlichen Ebene in notwendigem Ausmaß, welche essenziell für das Erreichen notwendig anspruchsvoller Naturschutzziele sind (vgl. Jedicke et al. 2023): Überlebensfähige Populationen von Arten benötigen als Faustwert > 5.000–10.000 Individuen (Frankham et al. 2014). Die fragmentierten Restpopulationen vieler gefährdeter Arten sind jedoch erheblich kleiner – der behördliche Naturschutz versucht dennoch mit den gegebenen Artenschutzinstrumenten und hohem Aufwand, isolierte Restpopulationen zu erhalten. Er hat aber nicht die Kapazitäten, durch aktiv betriebene eigene Arbeiten die grundlegenden Voraussetzungen für den längerfristigen Populationserhalt zu schaffen – so dass die Erhaltungsmaßnahmen das Erlöschen vielfach nicht verhindern (vgl. Fartmann et al. 2021: 58).

Weiter zeigt eine detaillierte Analyse der Ursachen des Insektensterbens in Mitteleuropa als ein Indikator für den Zustand der Biodiversität und der Kulturlandschaft, dass eine grundsätzlich neue Dimension und Intensität der Maßnahmenumsetzung notwendig sind, um eine echte Trendwende zu erreichen (Fartmann et al. 2021, Jedicke 2021, Schoof et al. 2020).

Aus der Konzentration auf hoheitliche, reaktive Aufgaben resultiert auch ein Negativimage der Naturschutzverwaltung als restriktiv reagierende und formal handelnde Institution, während räumliche Zukunftsstrategien nicht entwickelt und nicht in die Gesellschaft kommuniziert werden. Zudem kann der zeitlichen Dynamik räumlicher Prozesse im Sinne einer langfristigen Überwachung und Steuerung der Landschaftsentwicklung häufig nicht entsprochen werden. Ein Indikator hierfür ist, dass meist weder für die regelmäßige (kontinuierlich lernende) Fortschreibung von Landschaftsplänen (s. Abschnitt 2.2) noch für Monitoring und Kontrolle z.B. von Kompensations- und Artenschutzmaßnahmen hinreichende Kapazitäten vorhanden sind.

? Verfügbare Stellen in der Naturschutzverwaltung sind derzeit nicht immer oder nicht mit ausreichend qualifizierten Personen besetzbar. Diese Situation verschärft sich zunehmend aufgrund des laufenden Generationswechsels, des generellen Fachkräftemangels und der im Vergleich zu anderen Berufsfeldern eher geringen Verdienstmöglichkeiten und zu vielen befristeten Vertragsverhälnissen.

Mit wachsender Brisanz wird aus zahlreichen Naturschutzbehörden, verwandten Fachbehörden, Planungsbüros, Schutzgebietsverwaltungen und Landschaftspflegeverbänden übereinstimmend berichtet, dass Personalstellen immer schwieriger mit gewünschten Qualifikationen und Berufserfahrungen besetzbar sind. Dieses ist zum einen ein Abbild des generellen Fachkräftemangels in Deutschland. Zum anderen bilden Universitäten und Fachhochschulen/Hochschulen für angewandte Wissenschaften eine nicht ausreichende Zahl von Studierenden und oftmals nicht mit dem notwendigen Praxisbezug aus. Auch hat das Studium durch akademische Reformen gelitten, wie die Entkoppelung von erforderlichem Lehraufwand und verfügbarer Betreuungskapazität sowie weiterhin insgesamt katastrophalen Beschäftigungsverhältnissen an den Hochschulen. Besonders problematisch ist, dass Lehrstellen nicht verstetigt werden, obwohl sie eine Daueraufgabe der Institute bzw. Professuren sind.

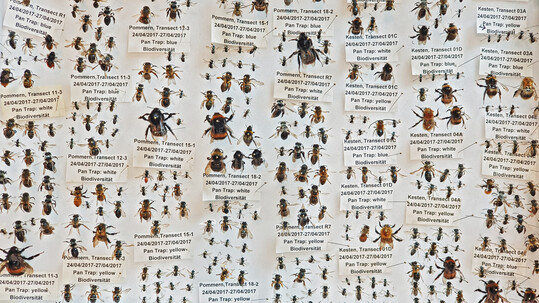

Vor allem an den Universitäten sind viele naturschutzrelevante Studiengänge in der Regel zunehmend spezialisierter und stark naturwissenschaftlich ausgerichtet, während die essenziellen kultur- und planungswissenschaftlichen Aspekte vernachlässigt werden. An den Fachhochschulen/Hochschulen für angewandte Wissenschaften müssten vorhandene Studiengänge spezifischer ausgerichtet werden, in Teilen treten die Inhalte von Naturschutz und Landschaftsplanung z.B. in sehr breit angelegten Studiengängen der Landschaftsarchitektur zurück. Es fehlen daher häufig das planerische Handwerkszeug mit Verfahren und Methoden ebenso wie das Wissen um ethische Naturschutz-Begründungen (Ott 2021) sowie sozialwissenschaftliche Grundlagen und Instrumente. Überdies mangelt es vielfach an Artenkenntnis (Schulte et al. 2019), die dazu führt, dass Mitarbeitende in der Verwaltung über die Vergabe und Bewertung artenschutzrechtlicher Gutachten und von Managementplänen für Natura-2000-Gebiete entscheiden, die Arten und Lebensraumtypen nicht erkennen und ihre ökologischen Ansprüche nicht fundiert beurteilen können (vgl. Sauer et al. 2023).

Naturschutzbehörden nehmen sich vielfach nicht die Zeit, sich mit Hochschulen zu vernetzen, gewinnen kaum Studierende in den Praxissemestern und erhalten dadurch kaum Zugang zu Absolventinnen und Absolventen.

2.2 Fachliche Limitierungen: sektorale Aufgaben statt ganzheitlicher Ziele

? Im naturschutzbehördlichen Handeln stehen Aufgaben des Arten- und Biotopschutzes absolut im Fokus. Eine integrative gesamtlandschaftliche Entwicklung unter Berücksichtigung aller Schutzgüter der Landschaftsplanung wird zu wenig praktiziert.

Die Fokussierung auf den Arten- und Biotopschutz ist u.a. eine Folge davon, dass in den 1960er und 1970er Jahren aufgrund der geringen Akzeptanz in der Politik und im behördlichen Naturschutz vor allem auf die „harten“ ökologischen Begründungen gesetzt wurde, zuungunsten der vermeintlich „weichen“ ästhetischen, kulturgeschichtlichen, sozialen und ethischen Argumente. Das Bundesnaturschutzgesetz legitimiert aber nicht die herrschende Praxis, dass sich die Naturschutzbehörden auf den Arten- und Biotopschutz konzentrieren – auch weil dieser Bereich europarechtlich und untergesetzlich im Naturschutz am stärksten standardisiert ist. Dieser Aspekt bestimmt auch die Außensicht auf den Naturschutz. Relevant sind aber gleichermaßen die Schutzgüter bzw. Handlungsgegenstände Luft & Klima, Wasser, Boden & Geotope, Pflanzen & Tiere, Biotope & Freiräume und Landschaften sowie die Handlungszwecke (a) Erhalt typologischer Einheiten als natürliches bzw. kulturlandschaftliches Erbe (Diversitätssicherung) und (b) Schutz und Entwicklung raumkonkreter Ausprägungen zur Erfüllung bestimmter materiell-physischer und immaterieller Funktionen wie das Erleben und Wahrnehmen von Natur und Landschaft (Mengel 2015). Alle drei genannten Zieldimensionen sind für sich auf jeden Handlungsgegenstand zu beziehen, auch wenn dieses Vorgehen noch nicht in allen Fällen operationalisiert ist (Mengel 2015). Das BNatSchG formuliert das in dem allgemeinen Grundsatz von § 1 Abs. 1 etwas anders, aber letztlich ähnlich umfassend mit der biologischen Vielfalt, der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie den Erholungswert von Natur und Landschaft.

Die in Abschnitt 2.1 genannten dominierenden hoheitlichen Aufgaben begründen diese enge Schwerpunktsetzung aufgrund der rechtlichen Aufträge vor allem im Bereich des Artenschutzes, greifen aber erheblich zu kurz. Dennoch funktioniert deren Zielerfüllung nicht, wie der schlechte Erhaltungszustand der zu schützenden Arten und Lebensraumtypen ebenso wie laufende Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Kommission gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen Nichterfüllung von FFH- und Vogelschutzrichtlinie zeigen.

Sechs von neun planetaren Belastungsgrenzen sind überschritten (Richardson et al. 2023) – neben der Integrität der Biosphäre (funktional und genetisch) betrifft das die Klimaerhitzung (CO2-Konzentration und Strahlungsantrieb), neuartige Substanzen (Xenobiotika, vor allem Chemikalien und Plastik), biogeochemische Flüsse (Stickstoff und Phosphor), Veränderungen der Landnutzung sowie Veränderungen im Süßwasserkreislauf. Naturschutz muss alle diese Herausforderungen in seiner Arbeit adressieren, kann dieses aber aus verschiedenen in diesem Beitrag benannten Gründen nicht im Ansatz leisten. Folglich bleibt nach wie vor eine grundlegende Trendwende hin zu einer besseren Zielerreichung des Naturschutzes aus.

? Infolge der Fokussierung auf die Artenschutz-Vorschriften entsteht in der Öffentlichkeit ein Bild des Naturschutzes als Verhinderer statt als Problemlöser.

Artenschutz wirkt für den Naturschutz häufig als Fluchtpunkt, weil er eine der wenigen wirklich harten rechtlichen Regelungen bietet. Aus demselben Grund stellen Verbände und Bürgerinitiativen den Artenschutz bei Verfahren argumentativ in das Zentrum und instrumentalisieren ihn für andere dahinter liegende Zwecke (Beispiel Rotmilan und Windkraft). Ein derartiges Ausnutzen des Artenschutzes als „schärfstes Schwert des Naturschutzes“ ist dabei Ausdruck des Nimby-Verhaltens (“Not in my backyard”) und von Hilflosigkeit angesichts dessen, dass der Naturschutz in raumbedeutsamen Abwägungsprozessen (wie bei der Anwendung der Eingriffsregelung, wie zuvor beschrieben), vor allem aber für die Landnutzungen rahmensetzenden Politik, häufig den Kürzeren zieht.

In der Folge werden im Zweifel werden Rechtsvorschriften eher eng ausgelegt und auch innerfachliche Zielkonflikte ausgeblendet. So trägt ein kompromissloses Verfechten spezifischer Artenschutzbelange auch dann, wenn eine minimale Restpopulation aus populationsgenetischer Sicht ohnehin nicht überlebensfähig sein kann, zu einem negativen Image bei (vgl. Brunzel & Hill 2022). Kammmolch, Wachtelkönig, Wolf, Rotmilan, Feldhamster, Zaun- und Mauereidechse und Eremit stehen in der öffentlichen Wahrnehmung symbolisch für einen übertriebenen Artenschutz, bei dem ein einzelnes Tier Kosten in Höhe mehrerer 10.000 € verursachen kann und der Artenschutz zum Individuenschutz pervertiert.

Hinzu kommt, dass sich der hoheitliche Naturschutz in seinen Strategien und Konzepten zunehmend von der realen land- und forstwirtschaftlich geprägten Umwelt isoliert und teilweise eine Biotopwelt gestaltet, die parallel zur „Normallandschaft“ entsteht. Dynamische, prozessorientierte Strategien werden aufgrund normativer Vorgaben zu Aussehen und Funktion bestimmter Biotoptypen nur selten realisiert.

? Auch in Biodiversitäts-Fragen sind die Ziele und Maßnahmen viel zu unambitioniert – gemessen an den Handlungserfordernissen der Biodiversitätskrise. Dies ist begründet u.a. durch die mangelnden Ressourcen, die politischen Rahmenbedingungen und – als gesellschaftlicher Hintergrund – das Shifting-baseline-Syndrom. Statt grundlegende Prozessmusterwechsel und Innovation anzustreben, bleibt es in der Regel beim Reparieren und allenfalls einer kontinuierlichen Verbesserung kleiner Details.

Das Shifting-baseline-Syndrom beschreibt die Tatsache, dass langsam voranschreitende Veränderungen (wie der Biodiversitätsverlust) von den meisten Menschen unbemerkt bleiben – jede Generation formuliert ihre Erwartungen bzw. Ziele anhand des eigenen Erfahrungshorizonts. Diese reduzierten, „verschobenen“ Erwartungen können zu einer systematischen Reduktion von Zielen führen (vgl. Alleway 2023, Sáenz-Arroyo et al. 2005, Schulze-Hagen 2019): Bezieht man weiter zurückblickend die Biodiversität historischer Ökosysteme und Landschaften ein, so entstehen andere Zielbilder eines zukunftsfähigen Naturschutzes – unabhängig davon, ob die abgeleiteten Ziele beispielsweise über die Reaktivierung historischer Nutzungen, neu strukturierte Landnutzungen wie Agroforstsysteme und/oder Natur der dritten oder vierten Art in Städten erreicht werden sollen (Kowarik 1998). Wird die Trauer über den Naturverlust und die Frustration über das Nichterreichen der Ziele zu groß, folgt als psychologische Reaktion auf diese kognitiven Dissonanzen häufig die Reduktion der gesetzten Ziele (Festinger et al. 1978). In der Folge verharren viele Mitarbeitende in der Verwaltung in der Umsetzung bekannter Maßnahmen in zu geringer Dimension.

Transferiert man ein in der Ökonomie altbekanntes Konzept auf den Naturschutz, so ist zu postulieren (Kruse 2012): Das „bloße Optimieren des Bestehenden [gerät] schnell an seine Grenzen, es geht nicht mehr um best practice, sondern um next practice“. Und weiter: „Die Komplexität und Dynamik sich stellender Problemlagen erfordert grundsätzlich andere Formen der Kreativität und der Kooperation.“ Das gilt vergleichbar für Schutz und Entwicklung der Biodiversität, denn die Biozönosen in der vom Menschen intensiv überprägten Kulturlandschaft sind instabile Systeme, in denen „das bloße Verbessern des Bestehenden (…) an seine Grenzen“ stößt; „die Ausrichtung auf bereits erreichte Leistungsstandards (benchmarking) reicht nicht aus“ (Kruse 2012). Daraus folgt, zitiert aus Jedicke et al. (2023):

- Das bisher im Naturschutz (bestenfalls) herrschende Bemühen, bestehende Ansätze und Konzepte des Arten- und Biotopschutzes kontinuierlich zu verbessern, hat den Rückgang der Biodiversität nicht aufhalten und nur für wenige Einzelarten umkehren können.

- Best-Practice, die Realisierung der bekannten jeweils besten Lösungen, kann – selbst wenn auf ausreichenden Flächenanteilen realisiert – das Niveau der Biodiversität allenfalls geringfügig anheben.

Deutschland, die EU und die Welt-Staatengemeinschaft haben sich dazu verpflichtet, ehrgeizige Biodiversitätsziele zu erreichen. Um diesen Ambitionen gerecht zu werden, bedarf es Next Practice als grundlegende Prozessmusterwechsel und echte Innovationen.

? Die planerischen Grundlagen liegen häufig nicht in ausreichender Aktualität und Detailschärfe vor, insbesondere die Planwerke der formellen Landschaftsplanung (Landschaftsprogramm, Landschaftsrahmenplan, kommunale Landschaftspläne), aber auch die schutzgebietsspezifischen Pläne sind lückenhaft, veraltet und teilweise nicht auf einem Qualitätsstandard des State of the Art.

Landschaftsplanung auf Länder-, Regions- und kommunaler Ebene als räumliche Umweltplanung zielt auf Erhalt und Förderung der Multifunktionalität von Landschaften ab und entwickelt diese unter der Prämisse einer nachhaltigen Landnutzung mit einem flächendeckenden Anspruch (Jedicke et al. 2016, Marschall 2007). Das Alter der meisten Pläne und die nur noch selten vorgenommenen und zeitgemäßen Aktualisierungen vorhandener Planwerke lassen diese nur noch punktuell als strategische Handlungsgrundlage für eine vorausschauende Landschaftsentwicklung und die Umsetzung des Naturschutzes erscheinen.1 In diesen vorliegenden Daten, insbesondere zu Artenvorkommen, sind häufig mehrere Jahrzehnte alt. Die angewandten fachlichen Kriterien entsprechen nur selten aktuellen wissenschaftlichen und technologischen Standards, sodass diese auf einem Stand wären, der sie zu einem flexiblen Instrument des täglichen Naturschutzhandelns machen würde, zumal in Zeiten zunehmend beschleunigter Zulassungsverfahren (z.B. im Rahmen der Energiewende oder des natürlichen Klimaschutzes) (vgl. auch Marschall 2018).

Damit werden die Potenziale eines seit 1976 im BNatSchG verankerten Planungsinstruments nicht genutzt. Hieran konnten leider auch in den letzten Jahren entstandene Leitfäden und Handlungsempfehlungen nur wenig ändern. Die Heterogenität in Bezug auf den Umfang und die Qualität von Landschaftsplänen bleibt groß. Das erschwert die Transparenz und Vergleichbarkeit ebenso wie die Partizipation von Akteurinnen und Akteuren.

In vergleichbarer Weise wurde die Managementplanung, die in den Natura 2000-Gebieten für eine ganzheitliche Entwicklung auf der Grundlage einer abgestimmten Bewirtschaftung sorgen soll, in den meisten Bundesländern nur halbherzig und verspätet angegangen und Probleme wurden eher ausgeklammert, anstatt sie zu lösen (Möckel 2019). Aktuelle Herausforderungen, wie durch eine starke Erholungsnutzung auch in Kernzonen von Schutzgebieten und sensiblen Bereichen aufgrund digitaler Medien, finden nicht die erforderliche Beachtung (BMU-Beirat „Umwelt und Sport“ 2023).

? Große Teile des Verwaltungshandelns befassen sich mit notdürftigen Reparaturversuchen, die allenfalls einen Status quo erhalten, aber keine merkliche Verbesserung des Zustands von Natur und Landschaft bewirken.

Die Eingriffsregelung ist als ein die Gesamtlandschaft betreffendes Instrument eine große Errungenschaft und international mit Blick auf den breiten Anwendungsbereich (für die „Normallandschaft“ auch außerhalb von Schutzgebieten), die Regelungstiefe und die jahrzehntelange Erfahrung nahezu einzigartig. Sie bindet ebenfalls Kapazitäten in den Naturschutzbehörden, die regelmäßig Stellung nehmen müssen und meist den Umfang einer Kompensation bestimmen. In der überwiegenden Zahl der Fälle wird die Entscheidung, ob der Eingriff zulässig ist, aber nicht von der Naturschutzbehörde gefällt, und auf kommunaler Ebene stehen die vielen Eingriffe im Rahmen der Bauleitplanung unter Abwägungsvorbehalt (der Innenbereich ist ganz ausgenommen). Der Nachweis, dass der Verzicht auf Kompensation unzulässig ist, erfordert wieder erhöhten Arbeitseinsatz.

Nur höchst selten werden Eingriffe vollständig vermieden. Den personell schwach besetzten Naturschutzbehörden steht eine große Zahl spezialisierter Eingriffsinteressen gegenüber, gegen die sie sich schwer behaupten können. Wesentliche Schutzgüter jenseits der Biotoptypen werden häufig nicht gesondert bearbeitet, sodass eine Kompensation nicht alle Werte und Funktionen abdeckt. Wirkungen von Kompensationsmaßnahmen werden vielfach nicht vollständig erreicht, viele Maßnahmen werden nicht oder unzureichend umgesetzt, eine vorgeschriebene Erfolgskontrolle fehlt. So kann die gesetzlich geforderte dauerhafte Funktionsfähigkeit der Maßnahmen nicht sichergestellt werden (Rabenschlag et al. 2019). Stattdessen ist größtenteils unklar, was mit Kompensationsflächen langfristig passiert. So ist es nur wenigen Bundesländern und Regionen bislang gelungen, eine transparente oder gar vollständige GIS-Datenbank zu den in der Landschaft realisierten Kompensationsmaßnahmen aufzubauen, die es ermöglicht, deren weitere Entwicklung zuverlässig nachzuverfolgen. Mit der geplanten Planungsbeschleunigung bei Infrastrukturprojekten will die Bundesregierung aktuell den Vorrang der Realkompensation zugunsten einer Gleichrangigkeit von Ersatzgeldzahlungen aufweichen (Lukas 2023a) – das würde das Instrument der Eingriffsregelung mit dem Kernanliegen, der nächsten Generation einen gleichwertigen Zustand von Natur und Landschaft zu hinterlassen, weiter schwächen.

2.3 Bürokratie: Vorgaben und Strukturen des Verwaltungshandelns

? Horizontal wie vertikal ist das System der behördlichen Zuständigkeiten für den Naturschutz und die nachhaltige Landschaftsentwicklung fragmentiert. Aus zersplitterten behördlichen Zuständigkeiten resultieren Reibungsverluste und Konkurrenzen statt Synergien.

Horizontale Fragmentierung heißt, dass Zuständigkeiten auf identischer behördlicher Ebene in verschiedene sektorale Strukturen aufgeteilt sind: Naturschutz ist im Vollzug zwingend auf die Kooperation anderer Abteilungen bzw. Behörden angewiesen, die Verantwortung tragen für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft, Flurneuordnung, Stadt- und Regionalplanung, Bodenschutz (teils in der Naturschutzbehörde angesiedelt) sowie perspektivisch für Klimaschutz und Klimaanpassung. Zum Teil bestehen hier langjährig gewachsene Konfliktlinien, die die notwendige ressortübergreifende Zusammenarbeit behindern. Erschwerend kommt hinzu, dass die relevanten Rechtsgrundlagen ähnlich divers sind. „Die“ Naturschutzverwaltung, welche solcherart breit verstanden wird und die folglich so einfach gar nicht abgrenzbar ist, besitzt keine gemeinsame Vision und gemeinsame Ziele, auch wenn diese durch die Landschaftsplanung (oder eine Umweltleitplanung) ko-kreativ entwickelt sein sollten.

Der hohe Autonomiegrad der einzelnen Institutionen, öffentlicher und politischer Verantwortungsdruck und Kostendruck führen zu einer oft starken Binnenorientierung der einzelnen Vollzugsakteure. So steht nicht immer die Erreichung von Naturschutzzielen, sondern die Abarbeitung von messbaren und politisch priorisierten Teilaufgaben im Fokus. Dies führt zum klassischen Effekt der „organisierten Unverantwortlichkeit“, zu Formalisierung und Absicherungsmentalität (Bogumil et al. 2020). Dass es auch anders funktionieren kann, zeigt das Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen Vielfalt in Baden-Württemberg, in dem seit 2018 Maßnahmen gemeinsam durch die drei Ministerien für Umwelt, Ländlichen Raum und Verkehr wirksam gefördert werden (Konold et al. 2020).

Vertikale Fragmentierung besteht zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen, abgesehen von der Bundesebene mit der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes für den Naturschutz: auf Länderebene zwischen Ministerium, der Mittelbehörde (Regierungspräsidien, Bezirksregierungen o.Ä.) und der kommunalen Vollzugsebene der Landkreise bzw. kreisfreien Städte. Mit Integration der oberen Naturschutzbehörden in die Mittelbehörden verfügt das Umweltministerium in der Regel über keinen Unterbau und führt lediglich die Fachaufsicht, nicht aber die Rechts- und Dienstaufsicht über den nachgeordneten Bereich (Bogumil et al. 2020).

Beide Fragmentierungen, horizontal wie vertikal, bewirken organisationale Inseln, die unterschiedlichen Zielsystemen zuzuordnen sind (Bogumil et al. 2020). Mancherorts kommen differenzierte Gebietszuschnitte der Behörden erschwerend hinzu: In Hessen beispielsweise bestehen auf der unteren Ebene 33 untere Naturschutzbehörden, 16 untere Landwirtschaftsverwaltungen und 41 regionale Forstbehörden. Die Folgen sind ein hoher Abstimmungsaufwand und im Zweifel eine verringerte Durchsetzungskraft.

? Bestehende rechtliche Standards werden teilweise zurückgebaut oder ignoriert. Das schwächt die Position des Naturschutzes zusätzlich.

Unter dem Deckmantel einer allseits gewünschten Planungsbeschleunigung erodieren sukzessive bestehende rechtliche Standards für Ziele des Naturschutzes. Fünf aktuelle Beispiele dazu finden sich im nachfolgenden Textkasten.

- beschleunigtes Verfahren für Bebauungspläne gemäß § 13b BauGB zur Ausweisung von Wohngebieten bis 1 ha Größe im Außenbereich, sofern diese an den Siedlungsbereich anschließen (durch das BVerwG mit Urteil vom 18.07.2023 als Verstoß gegen die SUP-Richtlinie der EU gewertet; Lukas 2023b)

- faktischer Vorrang der erneuerbaren Energien als im überragenden öffentlichen Interesse liegend gegenüber dem unionsrechtlichen Habitat- und Artenschutzrecht sowie gegenüber dem Verschlechterungsverbot und der Verbesserungspflicht der Wasserrahmenrichtlinie (EEG 2022; Nebelsieck 2023)

- vereinfachte Artenschutzvorschriften des § 45b-d BNatSchG im Zusammenhang mit Windkraftanlagen, u.a. Verzicht auf Kartierungen kollisionsgefährdeter Vogelarten zugunsten der Nutzung vorliegender behördlicher Daten (die vielfach unvollständig und veraltet sind), Beschränkung auf 15 als besonders kollisionsrelevant eingestuften Brutvogelarten, eingeschränkte Pflicht zur Alternativenprüfung (4. Novelle BNatSchG 2023; Nebelsieck 2023)

- erneutes Außerkraftsetzen der Stilllegungspflicht zur Schaffung von Brachen (GLÖZ 8) im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU, sodass einer der ohnehin wenigen positiven Wirkungen des Förderapparats für Biodiversitätsziele ohne Not aufgegeben wird

- Verkürzung der Öffentlichkeitsbeteiligung und Beschneiden von Klagemöglichkeiten durch den „Pakt für Planungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsbeschleunigung“ von Bund und Ländern; manche bisher genehmigungspflichtige Vorhaben sollen durch Anzeige- oder Plangenehmigungsverfahren als genehmigt gelten, wenn Behörden (die zeitlich überfordert sind, Abschnitt 2.1) nicht innerhalb einer Frist entschieden haben

- Ignorieren eigentlich bindenden Völkerrechts in der politischen Steuerung – seien es die verbindlichen Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens oder die der Convention on Biodiversity (Ekardt et al. 2023)

? Hierarchische Strukturen in den Behörden sind nicht mehr zeitgemäß. Sie verhindern selbstgesteuertes Arbeiten und Eigenverantwortung durch die Mitarbeitenden.

Vor allem jüngere Menschen erwarten von ihren Arbeitgebern Beteiligung, selbstbestimmtes und sinnstiftendes Arbeiten sowie flexible und moderne Arbeitsformen, auch in der öffentlichen Verwaltung (Josipovic 2023). In der Realität der meisten Naturschutzverwaltungen werden diese Erkenntnisse der New-Work-Forschung aber kaum beherzigt (Abschnitt 2.6). Im Zweifel regiert die Behördenleitung oder die nächsthöhere Behörde von oben durch und weist an, wie entschieden werden muss, oder stoppt über Wochen und Monate entwickelte Konzepte, weil sie nicht gewollt sind. Das wirkt sich massiv auf Arbeitszufriedenheit, Motivation und Arbeitseffizienz aus. Das von Piechocki (2024) kritisierte „nicht mehr zeitgemäße postmoderne Preußentum (‚Ober sticht Unter‘) und die mangelnde Wertschätzung“ sind Hemmnisse für die Weiterentwicklung von Behörden. Bereits in den 1980er-Jahren wurde auf die mangelnde Unterstützung oder Hemmung des Naturschutzes durch die Hausspitzen sowie die Landtage und Kreistage hingewiesen (Brahms et al. 1988, Wittkämper et al. 1984) – dieser Befund trifft auch heute noch in vielen Fällen zu. Hinzu kommt teils ein in der Alltagsarbeit kaum mehr wahrgenommenes, aber zeitintensives Mikromanagement, bei dem in naturschutz- und hausinternen Abstimmungs- und Genehmigungsprozessen an für den Outcome eigentlich unbedeutenden Details gefeilt wird. Wenn je zehn Mitzeichnungen in zwei Durchgängen für die Freigabe einer Broschüre notwendig sind, lähmt und frustriert das und bindet unnötige Arbeitskapazitäten.

? Digitalisierung und Datenhaltungskompetenz hinken den technischen Möglichkeiten und Potenzialen nach.

Insbesondere auf Landkreisebene ist immer wieder die GIS-Ausstattung unzureichend, die v.a. durch jüngere, GIS-affine Mitarbeitende auf ein höheres Niveau gehoben werden könnte. Naturschutzdaten sind, abgesehen von fehlender Aktualität und meist nur unsystematischer, nicht flächendeckender Erhebung, häufig nicht vollständig und nicht aktuell digitalisiert und verfügbar, insbesondere nicht für WebGIS-Anwendungen. Folge der Zuständigkeits-Zersplitterung liegen relevante Daten etwa zu Boden, Wasser und Klima bei anderen Fachbehörden und nicht in einem gemeinsamen Datenpool. Die für konkrete Vorhaben sinnvolle Verschneidung von Daten wird dadurch erschwert. Technische Möglichkeiten wie die digitale Datenaufnahme im Feld werden nicht vollumfänglich genutzt. Gleiches gilt für die berufsbegleitende Wissensaneignung mittels digitaler Formate, wie Artenkenntnis und das Erkennen von FFH-Lebensraumtypen (Sauer et al. 2023). Auch der Einsatz von digitalen Tools, die eigentlich eine Effizienzsteigerung bewirken könnten, muss durch einen zielführenden Einsatz ergänzt werden. Die Digitalisierung darf z.B. nicht dazu führen, dass in dann digitale Entscheidungsprozesse immer mehr Mitarbeitende eingebunden und dadurch jegliche Effizienzsteigerungsoptionen der Technik nivelliert werden.

? Experimentieren ist tabu, die Bürokratie erfordert (vermeintlich) eine exakte Umsetzung der rechtlichen Grundlagen. Das erstickt aber jede Innovation im Keim und ist bisweilen sogar kontraproduktiv.

Experimentiermöglichkeiten für eine ergebnisoffene Erprobung von Innovationen (z.B. extensive Beweidung von Gewässerufern, Vorkommensorten von Rote-Liste-Arten, Waldweide) werden nicht zugelassen, weil Angst vor rechtlichen Fehlern im behördlichen Handeln regiert und positive Ergebnisse aus existierenden Modellvorhaben aufgrund mangelnder Weiterbildung und Vernetzung nicht bekannt sind. An den notwendigen großen Schrauben wie der Agrarförderung oder innovativen Landnutzungssystemen wird nicht oder nur selten (mit)gedreht – wie Biodiversitäts-Solarparks, Moor-Photovoltaik auf wiedervernässten organischen Böden, Agroforst- und agrarökologischen Systemen, Biodiversitäts-Industrie- und -Gewerbeparks sowie multifunktionalen urbanen Biodiversitätskonzepten wie blau-grüner Infrastruktur und Schwammstadt-/Schwammlandschafts-Konzepten. Dieses kann zwar oft nicht den Naturschutzbehörden angelastet werden, dennoch sollten sie sich stärker in diese Themen einmischen. Weiter bedarf es Freiheiten im Sinne von Experimentierklauseln, um neue Ideen zu erproben, zu monitoren und dann bei Bedarf die Rahmenbedingungen anzupassen. Dazu gehört auch eine übersektorale Zusammenarbeit z.B. zwischen Forstwirtschaft und Naturschutz, die ebenfalls häufig an vorgeschobenen rechtlichen Grundlagen scheitert.

2.4 Finanzielle und förderrechtliche Grenzen

? Es fehlt auf europäischer Ebene und in einigen Bundesländern ein eigenständiges Förderinstrument für Naturschutz. Fördertatbestände der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der EU sind zu wenig zielorientiert, zu unflexibel und zum großen Teil umweltschädigend.

Naturschutz verfügt auf europäischer Ebene, mit Ausnahme von LIFE mit begrenztem Mittelumfang, über kein eigenes Budget, welches insbesondere auf der unteren Verwaltungsebene einfach und rasch für alle relevanten Maßnahmenumsetzungen zur Verfügung stünde. Stattdessen werden Mittel im Rahmen anderer Fachpolitiken zugewiesen und primär über die Agrarpolitik bestimmt. Die Finanzierung durch diesen integrierten Ansatz bringt strukturelle Probleme mit sich:

- Die Federführung bei der Programmierung der Naturschutzmaßnahmen liegt überwiegend nicht bei den Naturschutzverwaltungen.

- In der Folge richtet sich die Instrumentierung nach den Interessen, Bedürfnissen und Verwaltungstraditionen der federführenden Fachverwaltungen.

- Die Mittel für den Naturschutz sind fragmentiert. Damit wird eine Bewertung, ob die zur Verfügung stehenden Mittel hinreichend und angemessen sind, erschwert.

- Mittel für den Naturschutz stehen nur in Ausnahmefällen kontinuierlich bzw. zumindest für längere Zeiträume zur Verfügung.

Der wichtigste europäische Mechanismus zur Naturschutzfinanzierung steckt im Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), dem Finanzierungsinstrument der 2. Säule der GAP. Dieser verfolgt primär nicht Naturschutz- oder Umweltziele, sondern finanziert zu einem weitaus größeren Teil mit diesen nicht kongruente Maßnahmen. Ein Großteil der öffentlichen Ausgaben kommt weiterhin Sektoren zugute, die hohe Umweltkosten verursachen (vgl. Burger & Bretschneider 2021: Die ermittelten 6,2 Mrd. € an umweltschädlichen Subventionen in der Land- und Forstwirtschaft und Fischerei Deutschland 2018 sind nur „die Spitze des Eisbergs“.).

Bei der 15. Vertragsstaatenkonferenz des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (COP 15) wurden 23 neue Biodiversitätsziele bis 2030 beschlossen. Ziel 18 sieht vor, bis 2025 Anreize und Subventionen mit negativen Auswirkungen auf die Biodiversität zu identifizieren und bis 2030 zu beenden. Die Reduktion der umweltschädlichen Subventionen soll bis 2030 mindestens 500 Mrd. US-Dollar pro Jahr betragen und es sollen positive Anreize für die Biodiversität erhöht werden (UN Environment Programme 2022).

Das Gesamtvolumen der naturschutzrelevanten Finanzierung entspricht bei weitem nicht dem realen Bedarf. Für diesen existieren allerdings bisher nur grobe Schätzungen: So kalkulierten Rühs & Wüstemann (2015) einen Finanzbedarf für die Umsetzung der nationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt (NBS) in Deutschland auf 3,26 Mrd. € p.a., während damals in Deutschland ca. 1,3 Mrd. € an Mitteln für den Naturschutz zur Verfügung standen. Es waren pikanterweise die Bundesländer, welche 2017 einen Vorstoß des Bundes, eine eigenständige EU-Naturschutzfinanzierung zu konzipieren, zu Fall gebracht haben. Auch die künftige Umsetzung der EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur wird aufgrund der notwendigen langen Zeiträume für die Regeneration von Ökosystemen mit ihren Funktionen eine kontinuierliche Finanzierung benötigen, um eine nachhaltige Verbesserung bewirken zu können.

1? Vorschriften unterschiedlicher Gebiete des Fachrechts stehen teilweise im Konflikt miteinander und bewirken Kontroversen und Frustrationen.

Zielkonflikte bestehen beispielsweise mit der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (trotz überwiegend hoher Gemeinsamkeiten), der Rolle von Totholz als Abflusshindernis in Fließgewässern, landwirtschaftlichen Vorschriften des Tierwohls, vermeidbare Konflikte beim Ausbau erneuerbarer Energien durch das Wind-an-Land-Gesetz, der forstlichen Ausgleichsverpflichtung (Neuschaffung von Wald, wo Waldfläche in walddominierten Mittelgebirgen z.B. für die Renaturierung von Bergheiden oder Grünland umgewidmet wird), der Aufforstungspflicht auf kalamitäts- bzw. witterungsbedingten Kahlflächen im Wald und der erschwerten Genehmigungsfähigkeit von Waldweide. Diese Entwicklung wird durch eine zunehmende Verrechtlichung von Planungsverfahren begünstigt und unflexible Haltungen werden mit der Sorge vor potenziellen Klagen begründet.

2.5 Methodische Hemmnisse: mangelnde Zukunftskompetenzen (Future Skills)

? Neben dem Fachwissen benötigen Mitarbeitende in Behörden moderne Future Skills – die ihnen aber mangels adäquater Hochschulbildung und bedarfsgerechter Fortbildung fehlen.

Fachwissen, dessen Vermittlung in der Ausbildung nach wie vor im Mittelpunkt steht und wichtig bleibt, veraltet in einer sich rasant wandelnden, digital geprägten Gesellschaft sehr schnell. „Daher sind neben Digitalkompetenzen insbesondere Kompetenzen zur lebenslangen Wissensaneignung und zur Lösung von Problemen [entscheidend], die allein mit dem bisherigen Wissen nicht mehr bewältigt werden können“ (Horstmann 2023, vgl. auch Sauer et al. 2023). Darauf zielen die Future Skills, in den Bildungswissenschaften definiert „als Kompetenzen, die es Individuen erlauben, in hochemergenten Handlungskontexten selbst organisiert komplexe Probleme zu lösen und (erfolgreich) handlungsfähig zu sein. Sie basieren auf kognitiven, motivationalen, volitionalen sowie sozialen Ressourcen, sind wertebasiert und können in einem Lernprozess angeeignet werden“ (Ehlers 2021). Auch hier offenbart sich die Notwendigkeit eines interdisziplinären Ansatzes zur Vermittlung der im Naturschutz nötigen Kompetenzen von Landwirtschaft über Artenkenntnis bis hin zu rhetorischen Fähigkeiten sowie die Integration ökonomischer, kulturwissenschaftlicher (u.a. auch ethischer) sowie rechtlicher Inhalte in die Naturschutzausbildung (vgl. Sauer et al. 2023). Future Skills bestehen demnach aus:

- subjekt-entwicklungsbezogenen Kompetenzen, d.h. Fähigkeiten, im beruflichen Umfeld subjektiv handlungsfähig und aus sich heraus selbst gesteuert zu lernen und sich zu entwickeln – Lernkompetenz, Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmungskompetenz, Selbstkompetenz, Reflexionskompetenz, Entscheidungskompetenz, Initiativ- und Leistungskompetenz, Ambiguitätskompetenz und ethische Kompetenz;

- individuell-objektbezogenen Kompetenzen, d.h. Fähigkeiten, „in Bezug auf bestimmte Gegenstände, Themen und Aufgabenstellungen kreativ, agil, analytisch und mit hohem Systemverständnis zu agieren, auch unter hochgradig unsicheren und unbekannten Bedingungen“ – Design-Thinking-Kompetenz, Innovationskompetenz, Systemkompetenz und Digitalkompetenz;

- organisationsbezogenen Kompetenzen, d.h. Fähigkeiten, die den Umgang mit der sozialen, organisationalen und institutionellen Umwelt erleichtern – Sensemaking (Sinnstiftung), Zukunfts- und Gestaltungskompetenz, Kooperationskompetenz und Kommunikationskompetenz.

Gerade auch in behördlichen Kontexten sind diese Kompetenzen erforderlich, um Arbeitserfolg wie Arbeitszufriedenheit maßgeblich zu steigern. Die Ist-Situation ist hingegen gekennzeichnet durch eine Mischung nicht geförderter Future Skills, ihrer Unkenntnis und/oder Unerwünschtheit seitens in der Hierarchie Vorgesetzter. Häufig fehlen dazu die nötigen organisationalen Rahmenbedingungen und aufgrund von Überlastung auch die zeitlichen Reserven der Mitarbeitenden, um diese in Weiterbildungen zu erlangen. Insbesondere das Projektstudium in der Landschafts- und Umweltplanung vermittelt solche Kompetenzen, doch für die Gesamtheit der Studiengänge gilt das noch nicht.

? Die Kommunikation mit anderen Akteursgruppen, beispielsweise den Landnutzungen, ist häufig konfrontativ, bedingt durch eigene Scheuklappen und mangelnde Kommunikationsfähigkeit auf Augenhöhe. Ko-Kreation von Zielen und Maßnahmen ist als Ansatz weitgehend unbekannt.

Naturschutzbehörden agieren häufig konfrontativ statt kooperativ, motiviert durch die rechtlichen Rahmenbedingungen, die ein Durchsetzen bestimmter Schutz- und Managementziele erforderlich machen, für die vielfach keine Alternativen gesehen werden. Gestützt wird das kompromisslose Handeln durch eine an sich begrüßenswerte intrinsische Motivation, einzelne Artvorkommen als deren behördlicher Sachwalter erhalten zu wollen. Dabei wird jedoch häufig die Ambiguität der den Landnutzenden vorgeschriebenen Handlungen oder Unterlassungen ebenso ausgeblendet wie die mögliche Konsequenz für das wirtschaftliche Handeln oder Hemmnisse aufgrund unterschiedlicher ethischer Motivationen der Beteiligten. Umgekehrt bedarf es auch seitens des Naturschutzes klarer Grenzen des Verhandelbaren, um nicht wirkungslos zu bleiben.

Es wird zunehmend deutlich, dass auch im Naturschutz die Ko-Kreation ein essenzielles Merkmal einer zukunftsgerichteten Arbeitsweise darstellt. Diese bezeichnet eine „kollaborative Kreativität“ bzw. Innovation und gemeinschaftliche Entwicklung neuer Werte – z.B. Konzepte, Lösungen, Produkte, Dienstleistungen – gemeinsam mit Expertinnen und Experten sowie Interessensgruppen (Massari et al. 2023, Scanagatta 2019). Gerade im Dialog mit Land- und Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft und zahlreichen anderen Landnutzenden gilt es mehr denn je, gemeinsame Lösungen zu entwickeln (vgl. Jedicke et al. 2023). Von ersten Vorreitern abgesehen, hat dieses Denken des Miteinanders in den Naturschutzverwaltungen noch nicht Einzug gehalten. Verstärkt wird dieses allerdings auch durch die häufig zu sektorale Wissensvermittlung an Hochschulen und Universitäten. Lehrinhalte zu Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft sowie zur Umweltökonomik sind in naturschutzbezogenen Studiengängen teilweise unterrepräsentiert, sodass die Absolventinnen und Absolventen nicht alle Entscheidungsprämissen der Landnutzerinnen und Landnutzer nachvollziehen können.

2.6 Die menschliche Folge: Unzufriedenheit der Mitarbeitenden

? Das Arbeitsklima und die Mitarbeitenden-Motivation sind vielfach schlecht und wirken nicht im möglichen Maße das Engagement fördernd.

Gerade in der Naturschutzverwaltung sind die fünf Merkmalsdimensionen für die Gestaltung zukunftsfähiger Arbeit kaum erfüllt, wie sie Parker & Knight (2023) unter dem Begriff „New Work“ definieren (zusammengefasst durch Zacher 2024, ausführlicher siehe These 6 in Teil 2): Herausforderungen, Erfolgserlebnisse, Unabhängigkeit, Beziehungen und Ausführbarkeit. Mögen in der Naturschutzverwaltung Herausforderungen mit einer Aufgabenvielfalt und unterschiedlichen benötigten Fertigkeiten der Mitarbeitenden gegeben sein, so treffen die anderen vier Dimensionen gerade hier mutmaßlich in der Mehrzahl der Fälle nicht zu. Eigeninitiative, zumindest jenseits eng definierter Befugnisse, wird durch viele Vorgesetzte nicht wertgeschätzt. Stattdessen herrscht ein engagements- und innovationshemmend wirkendes Zuständigkeitsdenken. Die vielen Studienabgängern eigene intrinsische Motivation, sich für den Naturschutz zu engagieren, wird im Berufsalltag allein schon durch organisationale Defizite der Verwaltung sukzessive abgebaut. Die Folgen: Unzufriedenheit bis hin zu starkem psychischen Stress der Mitarbeitenden, Kündigungen, hoher Personaldurchsatz und letztlich Mangel an qualifiziertem Personal.

? Die Entlohnung ist teilweise nicht adäquat zu den Anforderungen und der übernommenen Verantwortung. Ein behördeninterner Aufstieg ist oft nicht leicht.

Einstiegsgehälter in der Naturschutzverwaltung wie TV-L E8 für einen abgeschlossenen Bachelor-Studiengang bzw. E11 für einen Master sind nicht angemessen. Mit E11 (Bachelor) bzw. E13 (Master) wäre ein Niveau gegeben, welches attraktiver wirkt und die Motivation steigert. Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb der Verwaltung sind teilweise wie auch die Entscheidungsbefugnisse zu begrenzt, so dass Stellen außerhalb der Behörde häufig reizvoller sind. Aufstiegsmöglichkeiten vom gehobenen in den höheren Dienst bleiben aufgrund mangelnder Anerkennung individueller Leistungen verwehrt, da nur formale Kriterien der Studienabschlüsse gewertet werden. Die tariflichen Eingruppierungen sind z.T. deutlich geringer als in anderen Bereichen. Werden Stellen neu geschaffen und adäquat tariflich eingestuft, so stoßen diese auf unterer Ebene teilweise auf kompetente Personen mit langjähriger Tätigkeit, die das Sachgebiet leiten, aber unter Umständen schlechter bezahlt werden als die noch erfahrungslosen Neueinsteiger. Oder die neu zugewiesenen vergleichsweise hoch bezahlten Personalressourcen werden mit trivialen Verwaltungsangelegenheiten beschäftigt, um die Mangelverwaltung zu kompensieren. Dies führt zu Frust und hoher Fluktuation.

3 Eckpunkte eines Diskurses für einen Reformprozess

Als Teil 2 in der nächsten Ausgabe wird ein Aufruf mit überwiegend visionären Ist-Zuständen der Zukunft formuliert, welcher – abgeleitet aus der vorstehenden Situationsanalyse – in knappen Thesen Ansätze für die Lösung der beschriebenen Defizite aufzeigt. Diese stellen keine abschließende Aufzählung dar, sondern beschreiben zentrale Eckpunkte zur Diskussion für den Anstoß eines notwendigen Reformprozesses auf Basis des aktuellen Kenntnisstands.

- Die Naturschutzverwaltung steht vor Herausforderungen vielfältiger Art, die rasches Handeln erfordern. Als Teil vielfältiger Lösungen für multiple gesellschaftliche Krisen steht sie in der Verantwortung, einen grundlegenden Wandel und eine Transformation der Kulturlandschaft zur Nachhaltigkeit anzugehen. Sie darf sich nicht allein auf das Artenschutzrecht fokussieren.

- Dazu sollte jede Behörde zunächst sich selbst einer kritischen Analyse unterziehen, und zwar nicht „von oben“, sondern in einem kreativen Prozess ohne Hierarchien und in einer offenen Atmosphäre ohne Denkverbote, und extern moderiert.

- Es bedarf einer konzertierten Aktion auf Länder- und Bundesebene mit Problemanalyse, Bewertung und Ableitung von Handlungsempfehlungen sowie der Entwicklung von Best-Practice- und Next-Practice-Beispielen.

- Gefragt sind Innovationen und Beiträge einer großen Zahl von Akteurinnen und Akteuren, von der Verwaltung aller Stufen über die Politik – angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen eine ganz besondere Herausforderung – und geldgebende Institutionen, die Innovationen ermöglichen, bis hin zur Wissenschaft mit unterschiedlichen Fachdisziplinen und Universitäten und Hochschulen.

1 In Bayern sind beispielsweise seit zehn Jahren keine Landschaftsrahmenpläne erarbeitet worden, in Hessen wurden sie 2010 grundsätzlich abgeschafft. Die bayerischen Arten- und Biotopschutzprogramme auf Landkreisebene sind i.d.R. mindestens 20 Jahre alt.

2 z.B. Entlassung ineffizienter und vor dem Hintergrund klimatischer Veränderungen zunehmend irrelevanter Naturschutz-Prüfinhalte, z.B. Klimagewinner in speziellen artenschutzrechtlichen Prüfungen, Artenschutz für nicht haltbare Arten, Festschreibung von Erhaltungszuständen, die fachlich nicht erfüllbar sind, Flexibilisierung von Nutzungsterminen in Programmen (vgl. Brunzel und Hill 2022)

Alleway, H.K., Klein, E.S., Cameron, L., Douglass, K., Govia, I., Guell, C., Lim, M., Robin, L., Thurstan, R.H. (2023): The shifting baseline syndrome as a connective concept for more informed and just responses to global environmental change. People and Nature, 5, 885–896. DOI: 10.1002/pan3.10473.

Bauer, M.W., Bogumil, J., Knill, C., Ebinger, F., Krapf, S., Reißig, K. (2007): Modernisierung der Umweltverwaltung. Reformstrategien und Effekte in den Bundesländern. Modernisierung des öffentlichen Sektors, Sonderband 30. Edition Sigma, Berlin, 244 S.

BMU-Beirat „Umwelt und Sport“ (2023): Nachhaltiger Sport 2030 – Verantwortung für Natur, Umwelt und Gesellschaft. Berlin, 27 S. https://www.bmuv.de/download/positionspapier-nachhaltiger-sport-2030 (letzter Zugriff: 29.03.2024).

Bogumil, J., Bogumil, S., Ebinger, F., Groh, S. (2016): Weiterentwicklung der baden-württembergischen Umweltverwaltung. Wissenschaftliches Gutachten im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, Bochum/Speyer/Wien, 84 S.

Bogumil, J., Bogumil, S., Ebinger, F. (2017): Weiterentwicklung der baden-württembergischen Naturschutzverwaltung. Wissenschaftliches Ergänzungsgutachten im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, Bochum/Kassel/Wien, 46 S.

Bogumil, J., Ebinger, F., Jedicke, E., Werk, K. (2020): Analyse der Vollzugsstrukturen der hessischen Naturschutzverwaltung. Unveröff. Mskr., Bochum u.a., 73 S.

Burger, A., Bretschneider, W. (2021): Umweltschädliche Subventionen in Deutschland. Aktualisierte Ausgabe 2021. Umweltbundesamt, Hrsg., Texte 143/2021, 161 S.

Brahms, M., von Haaren, C., Schomerus, T. (1988): Vollzugsdefizite im Naturschutz und Strategien zur Durchsetzung von Naturschutzansprüchen. Landschaft und Stadt 20 (4), 145-150.

Brunzel, S., Hill, B. (2022): Klimawandel und Natura 2000: Zur nötigen Flexibilisierung der FFH-Richtlinie. Natur und Landschaft 95 (5), 252-258. DOI: 10.19217/NuL2022-05-04.

Conwentz, H. (1904): Die Gefährdung der Naturdenkmäler und Vorschläge zu ihrer Erhaltung: Denkschrift, dem Herrn Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten überreicht. Borntraeger, Berlin, XII + 207 S.

Ebinger, F. (2013): Wege zur guten Bürokratie. Erklärungsansätze und Evidenz zur Leistungsfähigkeit öffentlicher Verwaltungen. In: Benz, R., Grande, E., Prätorius, R., Hrsg., Staatslehre und politische Verwaltung 17, Nomos, Baden-Baden. DOI: 10.5771/9783845247137.

Ekardt, F., Günther, P., Hagemann, K., Garske, B., Heyl, K., Weyland, R. (2023): Legally binding and ambitious biodiversity protection under the CBD, the global biodiversity framework, and human rights law. Environ. Sci. Eur. 35, 80. DOI: 10.1186/s12302-023-00786-5.

Ehlers, U.-D. (2021): Future Skills für die Welt von morgen: Das Future-Skills-Triple-Helix-Modell der Handlungsfähigkeit in emergenten Praxiskontexten. In: Hochschulforum Digitalisierung, Hrsg., Digitalisierung in Studium und Lehre gemeinsam gestalten, Springer VS, Wiesbaden, 355–373. DOI: 10.1007/978-3-658-32849-8_21.

Fartmann, T., Jedicke, E., Streitberger, M., Stuhldreher, G. (2021): Insektensterben in Mitteleuropa – Ursachen und Gegenmaßnahmen. Ulmer, Stuttgart, 303 S.

Festinger, L., Irle, M., Möntmann, V. (1978): Theorie der kognitiven Dissonanz. Psychologie Klassiker, Huber, Bern, 423 S.

Frankham, R., Bradshaw, C.J.A., Brook, B.W. (2014): Genetics in conservation management: Revised recommendations for the 50/500 rules, Red List criteria and population viability analyses. Biol. Conserv. 170, 56-63. DOI: 10.1016/j.biocon.2013.12.036.

Frohn, H.-W., Rosebrock, J. (2022): Geschichte der Naturschutzpolitik. Bundeszentrale für politische Bildung, Hrsg. Online: https://www.bpb.de/themen/umwelt/naturschutzpolitik/510381/geschichte-der-naturschutzpolitik/ (letzter Zugriff: 09.03.2024).

Haaren, C. von (2022): Geschichte der Landschaftsplanung in Deutschland: In: Albert, C., Galler, C., Haaren, C.v., Hrsg., Landschaftsplanung, 2. Aufl., UTB, Eugen Ulmer, Stuttgart, 37-44. DOI: 10.36198/9783838585796-38-45.

Horstmann, N. (2023): Bildung für die Zukunft? Förderung von Future Skills in der Hochschullehre. CHE Impulse Nr. 13, Zentrum für Hochschulentwicklung, Gütersloh, 50 S.

Jedicke, E. (2021): Ein Fahrplan zum Insektenschutz in Mitteleuropa – 33 Empfehlungen der Wissenschaft für prioritäre Maßnahmen, adressiert an Politik, Planung und Umsetzungspraxis. Naturschutz und Landschaftsplanung 53 (7), 26-36. DOI: 10.1399/NuL.2021.07.03.

Jedicke, E., Mayer, M., Bürckmann, H., Sliva, J., Trautner, J. (2023): Konzept für kooperativ entwickelte biodiversitätsorientierte Modelllandschaften in Baden-Württemberg. Ministerium für Verkehr, Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, Hrsg., Stuttgart, 64 S.

Jedicke, E., Reinke, M., Riedel, W. (2016): Landschaftsplanung – ein Ausblick. In: Riedel, W., Lange, H., Jedicke, E., Reinke, M., Hrsg., Landschaftsplanung, Springer Spektrum, Berlin/Heidelberg, 519-525. DOI: 10.1007/978-3-642-39855-1_43.

Josipovic, N. (2023): Status quo und Perspektiven für eine neue Arbeitswelt (New Work) in der öffentlichen Verwaltung. Verwaltung & Management 29 (1), 22-27. DOI: 10.5771/0947-9856-2023-1-22.

Konold, W., Bauhus, J., Hein, S., Klein, , A.-M., Lenz, R., Pekrun, C., Steidle, J., Wallner, K. (2020): Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen Vielfalt der Landesregierung Baden-Württemberg. Abschlussbericht 2018/2019 – Evaluation durch das wissenschaftliche Fachgremium, Stand: 26.10.2020. https://mlr.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mlr/intern/dateien/PDFs/Biodiv/2020_10_Abschlussbericht_Sonderprogramm_2018_2019.pdf (letzter Zugriff: 29.03.2024).

Kowarik, I. (1998): Natur der vierten Art. Eine Abrechnung mit überholten Öko-Konzepten. Stadtforum Berlin 8 (33), 2-33.

Kruse, P. (2012): Netzwerkintelligenz: Komplexität und Dynamik meistern. https://subs.emis.de/LNI/Proceedings/Proceedings49/GI.Proceedings.49-4.pdf (Zugriff Jan. 2024).

Lukas, A. (2023a): Änderungen im Naturschutzrecht nach dem Koalitionsausschuss. Naturschutz und Landschaftsplanung 55 (5), 38-39.

Lukas, A. (2023b): Bebauungsplanverfahren im Außenbereich bedürfen einer Umweltprüfung. Naturschutz und Landschaftsplanung 55 (9), 36-37.

Marschall, I. (2007): Der Landschaftsplan. Geschichte und Perspektiven eines Planungsinstrumentes. VDM, Saarbrücken, 344 S.

Marschall, Ilke (2018): Landschaftsplanung im Prozess und Dialog – Beiträge zur gemeinsamen Fachtagung des BfN, BBN und FH Erfurt vom 27.03.–29.03.2017 in Erfurt. BfN-Skripten 498, 211 S.

Massari, S., Galli, F., Mattioni, D., Chiffoleau, Y. (2023): Co-creativity in Living Labs: fostering creativity in co creation processes to transform food systems. Journal of Science Communication 22 (03), A03. DOI: 10.22323/2.22030203.

Mengel, A. (2015): Naturschutz begründen – Zieldimensionen von Naturschutz und Landschaftspflege in der praktischen Anwendung. In: bdla, Hrsg., landschaftsarchitekten 1/2015, 6–8.

Möckel, S. (2019): Natura 2000 Verträglichkeitsprüfung: Neue Entscheidungen des EuGH verdeutlichen die Defizite der deutschen Rechtslage und Rechtspraxis. Natur und Recht 41, 152–159. DOI: 10.1007/s10357-019-3483-x.

Nebelsieck, R. (2023): Artenschutzrecht unter Druck: Planungsbeschleunigung und go-to-areas. Umwelt und Planungsrecht 11/2023, 409–415.

Ott, K. (2021): Glanz und Elend des Biodiversitäts-Konzeptes. Jahrb. für Recht und Ethik 29 (1), 71–101, DOI: 10.3790/jre.29.1.79.

Ott, K., Piechocki, R., Potthast, T., Wiersbinski, N. (2010): Vilmer Thesen zur staatlichen Verwaltung im Umwelt- und Naturschutz. In: Piechocki, R., Ott, K., Potthast, T., Wiesbinski, N, Vilmer Thesen zu Grundsatzfragen des Naturschutzes, Vilmer Sommerakademien 2001–2010, BfN-Skripten 281, Bonn, 85–93.

Parker, S.K., Knight, C. (2023): The SMART model of work design: A higher structure to help see the wood from the trees. Hum. Resour. Manage. 63, 265–291. DOI: 10.1002/hrm.22200.

Piechocki, R. (2024): Naturschutzakademie Vilm: „Der zugeprügelte Hund!“ Postmodernes Preußentum und phantasielose Machtausübung – eine Chronik von Erfolg und Niedergang. Naturschutz und Landschaftsplanung 56 (5), 26-33. DOI: 10.1399/NuL.31870.

Rabenschlag, J., Schoof, N., Schumacher, J., Reif, A. (2019): Evaluation der Umsetzung baurechtlicher Ausgleichsmaßnahmen – Fallbeispiel Schönberg bei Freiburg. Naturschutz und Landschaftsplanung 51 (9), 434–442.

Richardson, K., Steffen, W., Lucht, W., Bendtsen, J., Donges, J.F., Drüke, M., Fetzer, I., Bala, G., Bloh, W.v., Feulner, G., Fiedler, S., Gerten, D., Gleeson, T., Hofmann, M., Huiskamp, W. (2023): Earth beyond six of nine planetary boundaries. Science Advances 9 (37). DOI: 10.1126/sciadv.adh2458.

Rühs, M., Wüstemann, H. (2015): Was kostet der Naturschutz in Deutschland? Eine Spezifizierung des Finanzbedarfs, aktueller Ausgaben und Finanzierungslücken. ZfU 1/2015, 29–53.

Sáenz-Arroyo, A., Roberts, C.M., Torre, J., Cariño-Olvera, M., Enríquez-Andrade, R.R. (2005): Rapidly shifting environmental baselines among fishers of the Gulf of California. Proc. R. Soc.B. 272, 1975–1962.

Sauer, K., Schulemann-Meyer, G., König, S., Brunzel, S. (2023): Digitalisierung in der Naturschutzbildung. Natur und Landschaft 98 (6/7), 330–335. DOI: 10.19217/NuL2023-06-08.

Scanagatta, C., Condotta, M. (2021): The Looper Methodology: Co-Creation Processes for the Built Environment. Inclusive and sustainable cities. In: SMC Magazine 14, Sustainable Mediterranean Construction Association, 33–38.

Schoof, N., Luick, R., Paech, N. (2020): Respekt für das Insekt? Analyse des Aktionsprogramms Insektenschutz der deutschen Bundesregierung unter besonderer Beachtung transformativer Zugänge. Natur und Landschaft 95 (7), 316–324.

Schulte, R., Jedicke, E., Lüder, R., Linnemann, B., Munzinger, S., von Ruschkowski, E., Wägele, W. (2019): Eine Strategie zur Förderung der Artenkenntnis – Bedarf und Wege zur Qualifizierung von Naturbeobachtern, Artenkennern und Artenspezialisten. Naturschutz und Landschaftsplanung 51 (5), 210–217.

Schulze, F., Wolff, F., Barth, R. (2008): Umweltrecht ohne Umsetzer? Die Strukturreformen in den Umweltverwaltungen ausgewählter Bundesländer und ihre Herausforderungen. Studie, Öko-Institut e.V., Darmstadt, 42 S.

Schulze-Hagen, K. (2019): Das shifting-baseline-Syndrom und die „Wilden Weiden“. In: Bunzel-Drüke, M., Reisinger, E., Böhm, C., Buse, J., Dalbeck, G., Ellwanger, G., Finck, P., Grell, H., Hauswirth, L., Herrmann, A., Idel, A., Jedicke, E., Joest, G., Kämmer, G., Kapfer, A., Köhler, M., Kolligs, D., Krawczynski, R., Lorenz, A., Luick, R., Mann, S., Nickel, H., Raths, U., Riecken, U., Röder, N., Rössling, H., Rupp, M., Schoof, N., Schulze-Hagen, K., Sollmann, R., Ssymanck, A., Thomsen, K., Tillmann, J.E., Tischew, S., Vierhaus, H., Vogel, C., Wagner, H.-G., Zimball, O. (2019), Naturnahe Beweidung und NATURA 2000 – Ganzjahresbeweidung im Management von Lebensraumtypen und Arten im europäischen Schutzgebietssystem NATURA 2000. 2. Aufl. ABU Biologische Station, Hrsg., Bad Sassendorf-Lohne, 36–41.

SRU (Sachverständigenrat für Umweltfragen, 2002): Für eine Stärkung und Neuorientierung des Naturschutzes – Sondergutachten. Deutscher Bundestag, Drucksache 14/9852, 212 S.

SRU (Sachverständigenrat für Umweltfragen, 2007): Umweltverwaltungen unter Reformdruck – Herausforderungen, Strategien, Perspektiven. Sondergutachten. Erich Schmidt Verlag, Berlin, 250 S.

UN Environment Programme (2022): Meeting documents. Fifteenth meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (Part Two), 7–19 December 2022 – Montreal, Canada. https://www.cbd.int/meetings/COP-15 (letzter Zugriff: 17.03.2024).

Wittkämper, G.W., Niesslein, E., Stuckhardt, P. (1984): Analyse von Vollzugsdefiziten bei der Verwaltungspraxis der Aufgabe Landschaftspflege und Naturschutz. Schr.-R. des Bundesministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Reihe A, Bd. 300, 230 S.

Zacher, H. (2024): Schattenseiten der „New Work“ – wie lässt sich die psychische Gesundheit erhalten? Forschung & Lehre 31 (3), 172–173.

Durch Abfrage eines bundesweiten Meinungsbildes unter Beteiligung von Wissenschaft und Praxis sowie Auswertung wissenschaftlicher Arbeiten zeigt sich, dass die Naturschutzverwaltung ihrem Auftrag immer weniger gerecht wird bzw. werden kann. Dies wird zuerst am Verfehlen politisch gesetzter Biodiversitätsziele deutlich. Dahinter steht ein Bündel komplexer Herausforderungen, die hier in sechs thematischen Clustern umrissen werden: (1) Arbeitsverdichtung und zeitliche Überforderung, (2) fachliche Limitierung mit sektoralen Aufgaben statt notwendig ganzheitlicher Ziele auf landschaftlicher Ebene, (3) bürokratische Vorgaben und Strukturen im Verwaltungshandeln, (4) finanzielle, ordnungs- und förderrechtliche Grenzen, (5) methodische Hemmnisse aufgrund mangelnder Weiterbildungsangebote zu Zukunftskompetenzen (Future Skills) bei den Mitarbeitenden sowie (6) eine grundlegende Unzufriedenheit vieler Akteurinnen und Akteure in der Verwaltung aufgrund begrenzter Einflussmöglichkeiten und geringer Wirksamkeit. In einem Folgebeitrag sollen aus dieser Analyse Folgerungen für die Gestaltung einer zukunftsfähigen Naturschutzverwaltung abgeleitet werden.

Nature conservation administration in crisis

An analysis of key problems at the three administrative levels in the federal states

A nationwide survey of opinions, with the participation of scientists and practitioners as well as evaluation of scientific work, shows that nature conservation administration is less and less able to fulfil its mandate. This initially becomes clear when politically set biodiversity targets are missed. Behind this is a bundle of complex challenges, which are outlined here in six thematic clusters: (1) work intensification and excessive demands on time; (2) technical limitations with sectoral tasks instead of necessary holistic goals at the landscape level; (3) bureaucratic requirements and structures in administrative action; (4) financial, regulatory, and funding limits; (5) methodological obstacles due to a lack of further training programmes on future skills for employees; and (6) a fundamental dissatisfaction of many actors in administration due to limited opportunities for influence and low effectiveness. In a follow-up article, conclusions will be drawn from this analysis for the design of a sustainable nature conservation administration.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.