Extensive Bekämpfung des Adlerfarns an einem voralpinen Trockenstandort

Abstracts

An einem Trockenstandort bei Chur (Kanton Graubünden, Schweiz) wurde der invasive Adlerfarn ( Pteridium aquilinum (L.) Kuhn) von 2008 bis 2017 jährlich immer Anfang Juni durch Ausreißen und Abführen bzw. Mähen und Liegenlassen bekämpft. Ziel der Untersuchung war es zu prüfen, wie gut sich der Adlerfarn mit nur einem mechanischen Eingriff pro Jahr schwächen lässt.

Außerdem wurde eine nicht-destruktive Methode gesucht, mit der sich der Bekämpfungserfolg einfach erfassen lässt. Jeweils Ende August wurden auf den Versuchs- und Kontrollflächen auf je zehn 1 m2große Plots verschiedene Fitness-Parameter des Adlerfarns erfasst.

Nach zehn Jahren war die oberirdische Adlerfarn-Biomasse auf den behandelten Flächen viermal (Mähen) bis zehnmal (Ausreißen) kleiner als auf den zugehörigen Kontrollflächen. Ausreißen war deshalb wirkungsvoller als Mähen, weil dabei 13–25 % mehr Biomasse entfernt wurde. Die Daten aus den Kontrollflächen zeigten aber auch, dass die Adlerfarnbiomasse Ende August von Jahr zu Jahr bis um den Faktor vier variieren kann. Aufgrund von Anzahl und Länge der Adlerfarnwedel pro m2konnte die oberirdische Adlerfarn-Biomasse zuverlässig modelliert werden.Successful extensive control of bracken in a pre-Alpine dry location – Findings from a 10-year field trial

On a dry grassland in Chur (Canton of Grisons, Switzerland), invasive bracken (Pteridium aquilinum (L.) Kuhn) was controlled at the beginning of June every year from 2008 to 2017, either by uprooting and removing the plants from the experimental site, or by mowing without removing the mulched vegetation. The aim was to investigate the effectiveness of controlling bracken by only one manual removal per year. In addition, a non-destructive method was sought for the simplification of monitoring the success of bracken control. At the end of each August, different parameters concerning bracken fitness were measured on experimental and control sites on ten 1 m2plots per site. After eight years the aboveground biomass of bracken on experimental sites was four times (mowing) to ten times (uprooting) smaller compared to the corresponding control sites. Uprooting was more effective than mowing because 13–25 % more biomass was removed. However, the data from control sites also showed that at the end of August the biomass of bracken can vary from year to year by up to a factor of four. By using the number and length of shoots per m2the aboveground biomass of bracken can be modelled in a reliable manner.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Nicht nur Neophyten, sondern auch einheimische Pflanzen können im Naturschutz zum Problem werden, wenn sie durch ihre Dominanz andere Arten verdrängen. Langfristig kann dies die Artenzusammensetzung von ökologisch wertvollen Standorten verändern. Zu einer solchen Problempflanze hat sich in der Schweiz, aber auch im benachbarten Ausland, der weltweit verbreitete Adlerfarn ( Pteridium aquilinum (L.) Kuhn ) entwickelt. Ein Problem ist der Adlerfarn vor allem an Waldrändern, aber auch auf nicht mehr oder nur noch sehr extensiv genutzten Wiesen und Weiden (Bühlmannet al. 2013,Elsässeret al. 1998). In diesen Lebensräumen, in Naturschutzgebieten sowie in lichten Wäldern kann der Adlerfarn großflächige Bestände bilden und dadurch lokal zu einer Verarmung von Flora und Fauna führen (z. B.Boronczyket al. 2005).

Die Bekämpfung von Problemarten erweist sich als schwierig, da sie im Allgemeinen sehr regenerationsfähig sind und über Samen oder Ausläufer eine hohe Vermehrungsrate aufweisen. Für die Bekämpfung des Adlerfarns gibt es bisher keine Methode, die sich generell bewährt hat. Mechanische Methoden wie Beweidung, Mähen oder Mulchen wurden schon verschiedentlich untersucht (z. B.Briemle2013,Johnsonet al. 1994,Marrset al. 1994).Briemle(2013) hatte z. B. in Baden-Württemberg unterschiedliche Methoden zur Bekämpfung des Adlerfarns auf Landwirtschaftsflächen untersucht. Neben Mähen hat er die Beweidung mit Schafen und die Kombination dieser Verfahren mit Herbiziden getestet.Briemle(2013) kam zum Schluss, dass zweimalige Mahd pro Jahr am besten geeignet ist, da die Beweidungsversuche größtenteils fehlschlugen. Verschiedene Studien beschreiben die erfolgreiche Bekämpfung großer Adlerfarnbestände mithilfe von Herbiziden (z. B.Holloway1994,Le Ducet al. 2003). Die chemische Bekämpfung von Adlerfarn ist aber insbesondere in Naturschutzgebieten und entlang von Gewässern vielerorts nicht erlaubt. Zudem wurde nach der Herbizidanwendung auf Alpweiden im Schwarzwald zum Teil eine schlagartige Verbuschung beobachtet (Hansonet al. 1998). Für die Naturschutzpraxis sind daher alternative Methoden gefragt. Über die extensive Bekämpfung des Adlerfarns ist jedoch noch wenig bekannt. Kaum Erfahrungen gibt es zu der für Naturschutzflächen besonders geeigneten Bekämpfungsmaßnahme Ausreißen (z. B.Boronczyket al. 2005), wohl, weil Ausreißen außer bei relativ lückigen Beständen sehr zeitaufwendig und kostenintensiv ist.

Im Untersuchungsgebiet am Fuß des Calanda-Massivs in den Schweizer Voralpen sind dichte Adlerfarnbestände insbesondere aus zwei Gründen unerwünscht. Erstens bedrohen sie die floristische und faunistische Vielfalt in einem gesetzlich geschützten Trockenstandort von nationaler Bedeutung (TWW). Zweitens stellen überständige, trockene Adlerfarnwedel in einem Gebiet mit Föhn-Klima ein erhöhtes Brandrisiko dar. Die 2008 begonnenen Bekämpfungsmaßnahmen hatten das Ziel, eine für die Naturschutzpraxis kostengünstige und effektive Methode zur Bekämpfung des Adlerfarns zu finden, welche die schutzwürdige Trockenwiesenvegetation möglichst wenig beeinträchtigt.

Untersucht wurden insbesondere die folgenden Fragen:

1. Wie wirkungsvoll ist die einmal jährliche extensive Bekämpfung des Adlerfarns während zehn Jahren?

2. Wird der Adlerfarn durch einmal jährliches Ausreißen stärker geschädigt als durch einmal jährliches Mähen?

3. Wie zuverlässig lässt sich die oberirdische Adlerfarn-Biomasse pro Flächeneinheit aus nicht-destruktiv erfassbaren Messgrößen berechnen?

4. Welche Fitnessparameter eignen sich besonders gut für eine zielgerichtete Erfolgskontrolle?

2 Material und Methoden

2.1 Der Adlerfarn

Der Adlerfarn ( Pteridium aquilinum Kuhn) gehört zur Familie der Dennstaedtiaceae und kommt als Kosmopolit in allen gemäßigten und tropischen Gebieten der Welt vor. Er hat dreifach gefiederte Wedel und ist mit einer Wuchshöhe von 0,5–2,5 m der größte einheimische Farn (Hesset al. 1976). Die Bodendurchwurzelung des Adlerfarns beträgt durchschnittlich 0,7 m (Landoltet al. 2010). Gemäß den Zeigerwerten nachLandoltet al. (2010) bevorzugt der Adlerfarn in der Schweiz saure (R = 2, aber mit großer Variationsbreite), nährstoffarme (N = 2), mäßig feuchte (F = 3), aber stark wechselfeuchte (W = 3) Böden sowie relativ niederschlagsreiche Sommer und ein eher wintermildes Klima (K = 2). An geeigneten Standorten überwächst er andere Arten und kann flächendeckende, dichte Monokulturen bilden. Die Ausbreitung gelingt dem Adlerfarn vor allem über seine unterirdischen Ausläufer, welche keimungshemmende Stoffe ausscheiden. Wegen seiner Giftigkeit ist der Adlerfarn für die meisten Weide- und Wildtiere ungenießbar (Evans1976). Eine Ausnahme scheinen Wildschweine zu sein, die nachSchley&Ropper(2003) die Rhizome des Adlerfarns fressen und die dichten Bestände als Deckungsschutz nutzen. Die Rhizome dienen als Speicherorgane und ermöglichen eine rasche Regeneration nach Störungen wie z. B. Feuer (Page1976). Der sich normalerweise primär vegetativ vermehrende Adlerfarn kann sich mittels Sporen aber leicht auch großräumig ausbreiten (Grimeet al. 2007).

2.2 Untersuchungsgebiet

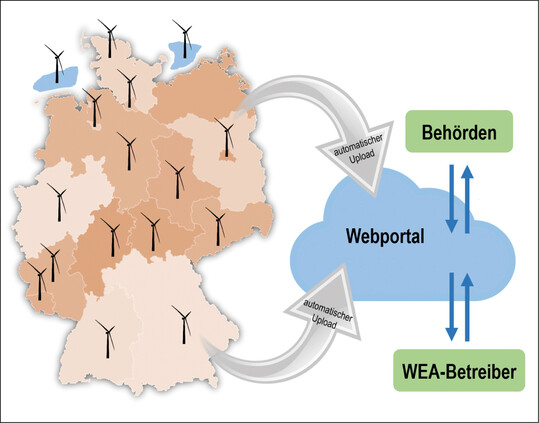

Das Untersuchungsgebiet (Abb. 1) (46°51 ' N, 9°29 ' E) liegt in der Nähe der Stadt Chur (Kanton Graubünden), im Osten der Schweiz, auf ca. 750 m ü. M. Das Gebiet wird seit mehreren Jahrzehnten extensiv mit Schafen beweidet und von der Schweizer Armee als Zielhang genutzt. Die Vegetation im Untersuchungsgebiet besteht größtenteils aus mosaikartig ineinander verzahnten Halbtrockenrasen, artenreichen Magerwiesen- und weiden sowie aus Felsfluren. Die Flächen wurden ins Schweizerische Inventar der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeutung (TWW) aufgenommen und sind seit 2010 gesetzlich geschützt. Der Schutz und Erhalt von TWW-Objekten ist besonders wichtig, da diese Lebensräume zahlreiche Pflanzen und Insekten der Roten Liste der Schweiz (Bornandet al. 2016,Monneratet al. 2007) beherbergen. Im Untersuchungsgebiet wurden fünf Gefäßpflanzen gefunden die gemäß der Roten Liste der Schweiz (Bornandet al. 2016) als gefährdet gelten ( Gentiana cruciata , Odontites vulgaris , Onopordum acanthium , Rhamnus saxatilis, Spiranthes spiralis ). Weitere zwölf Gefäßpflanzen gelten als potenziell gefährdet (NT). Zudem wurden sechs Heuschreckenarten der Roten Liste (Monneratet al. 2007) nachgewiesen (Gasseret al. 2017).

Das Churer Rheintal ist ein typisches Föhntal und das trockenste Gebiet im Kanton Graubünden. GemäßWohlgemuth & Wasem(2014) ist die mittlere Jahrestemperatur in Chur zwischen 1888 und 2013 um knapp 2,5 °C von 7,9 °C auf 10,3 °C angestiegen, während der mittlere Jahresniederschlag unverändert um 807 mm pendelte. Das Untersuchungsgebiet Calanda ist südexponiert. Der Grundfels aus Kalkstein wird von Kalkbraunerde bedeckt (Waldvogel1987). Die Standortverhältnisse im Untersuchungsgebiet sind für den Adlerfarn nicht optimal, was seine Bekämpfung vereinfachen sollte.

2.3 Bekämpfungsversuche

Im Untersuchungsgebiet wurden im Frühjahr 2008 zwei Versuchsflächen gewählt, eine steile mit lockerem Adlerfarnbewuchs (ca. 5 Wedel pro m2; Arabühel, Fläche West) und eine zweite, relativ flache mit dichtem Adlerfarn-Bewuchs; 15–20 Wedel pro m2) (Malabiel, Fläche Ost). Auf jeder Versuchsfläche wurde eine Bekämpfungsfläche und daneben eine bezüglich Standort sowie Adlerfarndichte vergleichbare, unbehandelte Kontrollfläche gewählt (Abb. 1). Die Bekämpfungsmaßnahmen Ausreißen und Abführen sowie Mähen und Liegenlassen fanden während zehn Jahren von 2008 bis 2017 jährlich einmal jeweils Anfang Juni statt.

In jeder der zwei Bekämpfungs- bzw. zwei Kontrollflächen wurden entlang eines 50 m langen Transekts im Abstand von 5 m zehn Aufnahmequadrate (1 m × 1 m) festgelegt. Wenn mehr als 50 % der Fläche eines Aufnahmequadrates von entweder Fels, Trittwegen oder Büschen bedeckt waren, wurde das Aufnahmequadrat von der ursprünglichen Position jeweils um 1 m im Uhrzeigersinn verschoben, was insgesamt vier Möglichkeiten für Aufnahmen ergab. Von 2008 bis 2017 wurden jeweils Ende Mai vor der Bekämpfung des Adlerfarns und Ende August (Erfolgskontrolle am Ende der Vegetationsperiode) die folgenden Fitnessparameter in den insgesamt 40 Aufnahmequadraten geschätzt und gemessen: Deckungsgrad des Adlerfarns (%), mittlere Wuchshöhe des Adlerfarns (cm), Anzahl Wedel und Länge der Wedel (cm). Wenn sich kein Adlerfarn im Aufnahmequadrat befand, wurde für die Adlerfarndeckung 0 % und für die Anzahl Wedel ebenfalls 0 notiert. Damit für die Berechnung der mittleren Wedellänge pro Transekt trotzdem pro Aufnahmequadrat ein Wert für die Wedellänge erfasst werden konnte, wurde das Aufnahmequadrat ebenfalls im Uhrzeigersinn um jeweils 1 m verschoben, bis sich mindestens ein Adlerfarnwedel im Aufnahmequadrat befand. Befand sich in keinem der vier Aufnahmequadrate ein Adlerfarnwedel, wurde das Aufnahmequadrat zum räumlich nächsten Adlerfarnwedel verschoben.

Zum Ermitteln des Zusammenhangs zwischen Länge und Trockengewicht eines Wedels wurden von 2008 bis 2014 ca. 5 m außerhalb der Transekte pro Aufnahmequadrat zusätzlich je ein kleiner, ein mittlerer und ein großer Adlerfarnwedel ausgerissen (Arabühel) oder abgeschnitten (Malabiel). Bei jedem der gesammelten Adlerfarnwedel wurde im Labor die Länge des Wedels gemessen und das Frischgewicht gewogen. Danach wurden die Pflanzen bei 65 °C in einem Trockenschrank für 48 h getrocknet und anschließend mit einer Präzision von 0,01 g (Mettler Toledo, IND 449) gewogen.

2.4 Datenauswertung

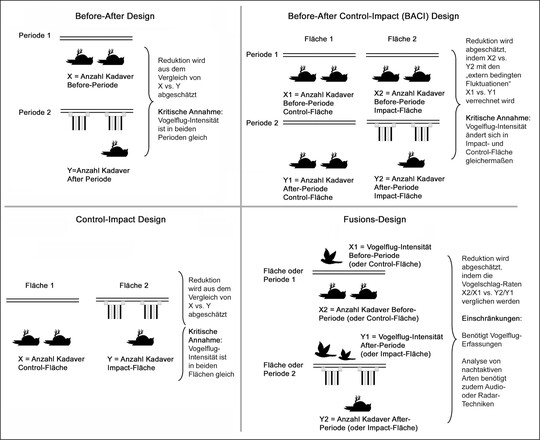

Die statistischen Auswertungen erfolgten mit der Software R 3.4.3 (R Core Team 2017). Für die nicht-destruktive Ermittlung der oberirdischen Adlerfarn-Biomasse wurde der Zusammenhang zwischen Länge und Trockengewicht eines Wedels untersucht. Dazu wurden insgesamt sechs unterschiedliche lineare und nichtlineare Modelle analysiert. Die Tests erfolgten mit dem Datensatz aus dem Zeitraum 2008 bis 2014, in dem das Trockengewicht von Adlerfarnwedeln gemessen wurde. Berücksichtigt wurden die Daten aus beiden Versuchsflächen von Ende Mai und Ende August. Anhand von 10 000 Permutationen wurde für jedes Modell ein mittlerer MAPE-Wert (Mean Absolute Percentage Error;Hamilton1994) berechnet, um die Prognosegüte der unterschiedlichen Modelle vergleichen und das beste Modell auswählen zu können. Mit dem besten Modell wurde für die weiteren Auswertungen die Trockensubstanz jedes Adlerfarnwedels aus der Wedellänge berechnet und zur oberirdischen Biomasse pro m2aufsummiert.

Praktisch alle Daten waren nicht normalverteilt und die Varianzen waren inhomogen. Unterschiede zwischen behandelten Flächen und Kontrollflächen wurden daher mit nicht parametrischen, ungepaarten, einseitigen Wilcoxon-Tests getestet (Dytham2011).

Die natürlichen Schwankungen von Jahr zu Jahr der Ende Mai bzw. Ende August vorhandenen oberirdischen Adlerfarnbiomasse wurde in den unbehandelten Kontrollflächen mit dem beschriebenen Modell aus den Frühjahrs- und Herbstdaten der oberirdischen Biomasse der Pflanze berechnet.

Außerdem wurde geprüft, ob sich die oberirdische Adlerfarn-Biomasse über das geschätzte „Biovolumen“ noch einfacher abschätzen lässt. Das Adlerfarn-Biovolumen pro m2wurde dabei wie folgt berechnet: Adlerfarn-Deckungsgrad (%) × mittlere Wedellänge (cm) im betreffenden Quadrat.

3 Ergebnisse

3.1 Große natürliche Variabilität zwischen den Jahren

Die Daten aus den beiden unbehandelten Kontrollflächen zeigten, dass sowohl die Ende Mai als auch die Ende August vorhandene oberirdische Adlerfarnbiomasse (g Trockensubstanz pro m2) von Jahr zu Jahr sehr stark variierte (Abb. 2). So war auf der Kontrollfläche Arabühel die oberirdische Biomasse Ende August 2017 rund doppelt so groß wie 2011 (Mittelwert: 26,2 vs. 12,4 g TS/m2). Auf der Kontrollfläche Malabiel war die ermittelte oberirdische Biomasse Ende August 2008 sogar fast viermal größer als 2014 (Mittelwert: 92,4 vs. 24,7 g TS/m2).

Die zwischen Ende Mai und Ende August produzierte Adlerfarn-Biomasse schwankte sowohl von Jahr zu Jahr als auch zwischen den beiden Versuchsflächen erheblich (Abb. 2). Im Gebiet Arabühel war der Zuwachs 2008 sehr gering und 2013 sehr hoch, im Gebiet Malabiel war er 2014 sehr gering und 2010 sehr hoch.

3.2 Wirksamkeit von Ausreißen und Mähen

Bei den Erfolgskontrollen Ende August waren die Mittelwerte der oberirdischen Adlerfarn-Biomasse und des Deckungsgrades sowohl bei der Bekämpfungsmaßnahme Ausreißen (Abb. 3 a, c) als auch bei der Bekämpfungsmaßnahme Mähen (Abb. 3 b, d) von 2008 bis 2017 stets kleiner als in der jeweiligen Kontrollfläche, wobei die Unterschiede oftmals signifikant waren. Auf der Versuchsfläche Arabühel wurden die Unterschiede zwischen der Bekämpfungsfläche Ausreißen und der dazugehörigen Kontrollfläche während der Versuchsdauer kontinuierlich größer. 2017 war die oberirdische Adlerfarn-Biomasse Ende August auf der Bekämpfungsfläche rund zehnmal kleiner als auf der Kontrollfläche (2,6 vs. 26,2 g TS/m2).

Auf der Versuchsfläche Malabiel mit der Bekämpfungsmaßnahme Mähen war die Entwicklung von 2008 bis 2017 weniger klar, wobei die Jahre 2010 und 2011 herausstachen (Abb. 3 b, d). Die großen Unterschiede in der Adlerfarn-Biomasse zwischen der Bekämpfungs- und der Kontrollfläche in diesen beiden Jahren sind darauf zurückzuführen, dass der Adlerfarn wegen intensiven Schießbetriebs nicht wie üblich Anfang Juni, sondern erst Ende Juli (2010) resp. Ende Juni (2011) gemäht wurde. Zwischen 2012 und 2015 wiesen die gemähten Flächen Ende August rund zwei- bis dreimal weniger oberirdische Adlerfarn-Biomasse auf als die Kontrollfläche. 2017 war die oberirdische Adlerfarn-Biomasse Ende August auf der Bekämpfungsfläche mehr als viermal geringer als auf der Kontrollfläche.

Eine ähnliche Entwicklung wie bei der oberirdischen Adlerfarn-Biomasse und dem Deckungsgrad (Abb. 3) ergab sich von 2008 bis 2017 auch bei der Anzahl Wedel pro m2und bei der mittleren Wedellänge.

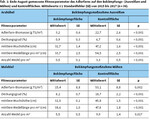

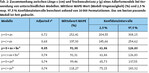

Der Trend zeigte eine langfristige Wirkung der Bekämpfung: Ab dem zweiten Bekämpfungsjahr (2009) nahmen die Fitnessparameter des Adlerfarns von Jahr zu Jahr deutlich ab, insbesondere auf der Fläche, wo die Wedel ausgerissen wurden. Die Mittelwerte für sämtliche gemessenen und geschätzten Fitnessparameter zwischen 2015 und 2017 auf den Bekämpfungs- und Kontrollflächen sind in Tab. 1 aufgeführt. Insbesondere der Deckungsgrad und die oberirdische Adlerfarn-Biomasse unterschieden sich zwischen den Bekämpfungs- und Kontrollflächen erheblich.

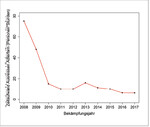

Ein gutes und sehr einfaches Maß für den Erfolg der Bekämpfungsmaßnahme Ausreißen ist die zeitliche Entwicklung des für das Ausreißen der Adlerfarnwedel nötigen Aufwandes in Personenstunden. Auf der ca. 1500 m2großen Versuchsfläche Arabühel hat der Aufwand für das Ausreißen der Adlerfarnwedel von ca. 75 Personenstunden im Jahr 2008 auf ca. sechs Personenstunden im Jahr 2017 deutlich abgenommen ( 4). Auf 1 ha hochgerechnet sank der Aufwand für das Ausreißen der Adlerfarnwedel von rund 500 Personenstunden im Jahr 2008 auf noch ca. 42 Stunden im Jahr 2017. Damit war der Aufwand für das manuelle Ausreißen einschließlich Abführen im Jahr 2017 pro Hektar etwa gleich hoch wie für das Mähen mit einem Balkenmäher ohne Abräumen des Schnittguts in moderat schwer zugänglichem Gelände.

3.3 Zusammenhang von Wedellänge und Trockengewicht

Von den sechs getesteten mathematischen Modellen (Tab. 2) zur Berechnung des Adlerfarnwedel-Trockengewichts anhand der Wedellänge wurde folgendes quadratische Modell, das für alle verfügbaren Daten die kleinste Modell-Ungenauigkeit und ein sehr hohes Bestimmtheitsmaß aufwies, ausgewählt: y = ax + bx2mit a = –0,0362 und b = 0,00279, wobei y das Wedel-Trockengewicht in g und x die Wedellänge in cm darstellen. Das Trockengewicht eines Wedels von 30 cm Länge wird z. B. folgendermaßen berechnet: 0,00279 × 302 – 0,0362 × 30 = 1,425 g.

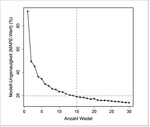

Mit diesem Modell kann die oberirdische Adlerfarn-Trockensubstanz pro Flächeneinheit berechnet werden, indem man die Anzahl Wedel pro Flächeneinheitzählt und die Länge von jedem einzelnen Wedel misst. Aus diesen Fitnessparametern kann anschließend mit der oben angegebenen Formel das Trockengewicht pro Wedel berechnet und für alle Wedel in einer bestimmten Fläche aufsummiert werden. Die Modell-Ungenauigkeit für nur einen Wedel ist relativ hoch (Mittelwert MAPE = 91,3%). Mit zunehmender Anzahl Wedel nimmt die Modell-Ungenauigkeit jedoch rasch ab. Schon mit 15 Wedeln pro Flächeneinheit kann die oberirdische Adlerfarn-Biomasse – mit einer Genauigkeit von 80 % (MAPE = 20 %, Abb. 5) – berechnet werden.

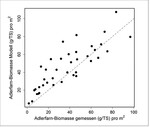

Der Vergleich der modellierten Werte der oberirdischen Adlerfarn-Biomasse mit den im Frühjahr 2008 auf den 40 1 m × 1 m-Quadraten tatsächlich gemessenen Werten (reale Trockensubstanz) ergab eine stark positive Korrelation (r2 = 0,84, p = < 0,001; Abb. 6).

Zur Schätzung der oberirdischen Adlerfarn-Biomasse aufgrund einfach zu erfassender Parameter wurde die Biomasse auch mithilfe des Deckungsgrads und der mittleren Wedellänge berechnet. Die Korrelation ergab ebenfalls eine gute Annäherung (r2 = 0,79, p = < 0,001).

4 Diskussion

4.1 Extensive Bekämpfung langfristig erfolgreich

Unsere zehnjährige Untersuchung hat gezeigt, dass sowohl Ausreißen als auch Mähen Anfang Juni den Adlerfarn erheblich geschwächt haben. In den letzten drei Jahren betrugen die oberirdische Adlerfarn-Biomasse bzw. der Deckungsgrad auf den Behandlungsflächen im Mittel 14,2 % bzw. 14,1 % (Ausreißen) und 29,2 % bzw. 44 % (Mähen) des Wertes der zugehörigen unbehandelten Kontrollfläche.

Durch Ausreißen und anschließendes Abführen der ausgerissenen Wedel wurde der Adlerfarn effektiver geschwächt als durch Mähen. Dies lässt sich damit erklären, dass beim Ausreißen mehr Adlerfarnbiomasse entfernt wird als beim Mähen. Bei jeweils zehn in den Jahren 2010 und 2011 untersuchten ca. 40 cm langen Adlerfarnwedeln wurde durch das Ausreißen im Mittel 25 % (2010) bzw. 13 % (2011) mehr Trockensubstanz (Biomasse) entfernt als durch Mähen. Mit zunehmender Länge und Größe der Adlerfarnwedel nahm die durch Ausreißen bewirkte Zusatzschädigung des Adlerfarns ab.

Ausreißen ist vor allem dann sinnvoll, wenn die zu bearbeitende Fläche klein, der Adlerfarnbestand mit 2–5 Wedeln pro m2bzw. einem Deckungsgrad von 5–10 % lückig, das Gelände zu steil oder uneben zum Mähen ist und/oder die anderen Pflanzenarten geschont werden sollten, wie etwa an Trockenstandorten oder in Mooren. Da der Arbeitsaufwand für das Ausreißen insbesondere zu Beginn sehr hoch ist, kommt diese Methode vor allem dann in Frage, wenn viele Personen aufgeboten werden können, beispielsweise im Rahmen von Vereinsaktivitäten.

Anstatt Ausreißen können die Wedel auch abgeknickt werden. Die abgeknickten Wedel beschatten und behindern jedoch – anders als beim Ausreißen mit Abführen – die restlichen Pflanzenarten, weshalb sich diese Methode weniger für empfindliche Lebensräume eignet. Sie wurde bisher vor allem im Forstbereich in Großbritannien, Luxemburg und Deutschland mit Erfolg eingesetzt, wobei der Adlerfarn meist maschinell durch Walzen abgeknickt wurde (Strohschneider2012,Witz2010).

Im vorliegenden Versuch wurde der Adlerfarn auch durch einmal jährliches Mähen mit Liegenlassen des Mähguts geschwächt, wenn auch weniger effektiv als durch Ausreißen und Abführen. In den Versuchsjahren 2012 bis 2017 waren die Unterschiede zur unbehandelten Kontrollfläche beim Mähen deutlich kleiner als beim Ausreißen. Die im Vergleich zum Ausreißen geringere Schädigung des Adlerfarns durch Mähen könnte zum Teil auch damit zusammenhängen, dass der optimale Schnittzeitpunkt Anfang Juni vom beauftragten Landwirt in den Jahren 2010 und 2011 nicht konsequent eingehalten wurde. Ein weiterer Grund könnte sein, dass der Mähversuch in einem deutlich vitaleren Adlerfarnbestand durchgeführt wurde als der Ausreißversuch (mittlere oberirdische Adlerfarn-Biomasse 59 g TS/m2vs. 19 g TS/m2).

Eine deutlich stärkere Schädigung des Adlerfarns würde sich wahrscheinlich mit zwei oder mehr Schnitten pro Jahr erreichen lassen. Ein zweiter Schnitt im Herbst würde verhindern, dass die in den oberirdischen Pflanzenteilen vorhandenen Assimilate in die unterirdischen Rhizome verlagert werden können, d. h., die für den Austrieb im Frühling verfügbaren Reserven sind kleiner. Eine Langzeitstudie vonMarrset al. (1998) in England – in einer von Adlerfarn dominierten Heidelandschaft – zeigte, dass mit zwei jährlichen Mahden während 18 Jahren die Biomasse des Adlerfarns um 92 % im Gegensatz zu 20 % mit einer jährlichen Mahd reduziert werden konnte. In Naturschutzgebieten, insbesondere im vorliegenden Fall mit spät blühenden Pflanzenarten wie etwa Odontites luteus und Pseudolysimachion spicatum , muss ein zweiter Schnitt sorgfältig abgewogen werden, da durch ihn auch die Zielvegetation geschädigt werden könnte. Mähen eignet sich nur für relativ flache, maschinell mähbare Flächen. Während sich das Ausreißen nur für relativ lückige Adlerfarnbestände anbietet, eignet sich das Mähen auch für dichtere Adlerfarnbestände (> 20 % Deckungsgrad, > 10 Wedel und > ca. 50 g TS/m2). GemäßBoronczyket al. (2005) ist insbesondere bei dichten Adlerfarnbeständen für eine schnelle Regeneration der bodennahen Vegetation neben dem optimalen Schnittzeitpunkt auch das Abführen des Schnittgutes wichtig. Im vorliegenden Versuch hat die bodennahe Krautschicht trotz Liegenlassen der abgemähten Adlerfarnwedel von der Bekämpfung des Adlerfarns profitiert. Der Median der Anzahl Gefäßpflanzen lag im Transekt mit Adlerfarnbekämpfung signifikant höher als im Transekt ohne Bekämpfung (20,5 vs. 15,5) (Widmeret al. 2018).

4.2 Erfolgskontrolle trotz großer natürlicher Variabilität

Wie bei allen Maßnahmen sollte auch bei der Bekämpfung des Adlerfarns eine Erfolgs- oder Wirkungskontrolle durchgeführt werden. Da – wie die vorliegende Studie gezeigt hat – die oberirdische Biomasse und andere Fitnessparameter von Adlerfarnbeständen natürlicherweise saisonal und von Jahr zu Jahr stark schwanken können, ist bei der Erfolgskontrolle von Bekämpfungsmaßnahmen eine ausreichende Zahl von unbehandelten Kontrollflächen besonders wichtig. Beim Ausreißen ist das Erfassen des Zeitaufwandes für die Bekämpfung ein sehr einfaches, kostengünstiges und aussagekräftiges Maß für die Wirkung der Maßnahme – allerdings ohne die Möglichkeit zu einem Vergleich mit unbehandelten Kontrollflächen. Genauer sind Messungen am Adlerfarn selbst. Ideal wäre das Überwachen der gesamten ober- und unterirdischen Adlerfarn-Biomasse, was allerdings sehr aufwendig und extrem destruktiv ist. Als einfach und nicht-destruktiv zu erhebende Fitnessparameter haben sich in dieser Untersuchung die Anzahl Adlerfarnwedel pro Flächeneinheit und die Länge der Adlerfarnwedel herausgestellt. Mit der vorgestellten Modellformel lässt sich aus diesen zwei Parametern auf einfache Weise die oberirdische Adlerfarnbiomasse pro Flächeneinheit zuverlässig abschätzen, sofern pro Flächeneinheit mindestens 15 Adlerfarnwedel vorhanden sind. Die Formel hat sich im Untersuchungsgebiet auch für Daten von unterschiedlichen Jahren, Jahreszeiten und Standorten als robust erwiesen. Damit können Wachstumstrends oder Schädigungsgrade einer Adlerfarn-Population verfolgt werden. Um mögliche Standortgradienten abzufedern und statistisch auswertbare Daten zu erhalten, ist die Erhebung von Fitnessparametern des Adlerfarns in mindestens zehn ausreichend großen Aufnahmequadraten unbedingt zu empfehlen.

Dank

Es ist uns eine Freude, den verschiedenen Angehörigen der Armee für die Unterstützung beim Ausreißen und Herrn Marco Camastral für die jährliche Mahd zu danken. Dank gebührt auch Herrn David Külling von armasuisse Immobilien sowie VBS für die Ermöglichung und Finanzierung der durchgeführten Bekämpfungsversuche und der vorliegenden Publikation.

Literatur

Bornand C., Gygax A., Juillerat P., Jutzi M., Möhl A., Rometsch S., Sager L., Santiago H., Eggenberg S.(2016): Rote Liste Gefässpflanzen. Gefährdete Arten der Schweiz. Bundesamt für Umwelt, Bern und Info Flora, Genf. Umwelt-Vollzug 1621.

Boronczyk, M., Hahne, A., Hess, K., Rau, B. (2005): Problempflanze Adlerfarn: Die Auswirkungen auf die Artenvielfalt und verschiedene Strategien zur Bekämpfung. Pulsatilla. 8, 33-39.

Briemle, G. 2013. Verschiedene Strategien zur Adlerfarnbekämpfung im Vergleich. Infodienst des LAZBW (Landwirtschaftliches Zentrum für Rinderhaltung, Grünlandwirtschaft, Milchwirtschaft, Wild und Fischerei Baden-Württemberg). www.lazbw.de/pb/,Lde/668156?LISTPAGE=668152 (Stand 28.09.2018).

Bühlmann, T., Hiltbrunner, E., Körner, C. (2013): Die Verbuschung des Alpenraums durch die Grünerle. Facts Sheet der Akademien der Wissenschaft Schweiz.

Dytham, C. (2011): Choosing and Using Statistics. A Biologist’s Guide. 3rd edition. Wiley-Blackwell, West Sussex.

Elsässer, M., Hanson, G., Martin, W. (1998): Adlerfarn, Stechginster und Vermoosung. Zur Problematik der Pflege der Gemeinschaftsweiden im Südschwarzwald. Landinfo 2, 21-28.

Evans, W.C. (1976): Bracken thiaminase-mediated neurotoxic syndromes. Botanical Journal of the Linnean Society. 73, 113–131.

Gasser, M. (Hrsg.), Weidmann, P., Staub, M., Widmer, S., Babbi, M., Krüsi, B. O.(2017). Kontrollierter Brand am Zielhang Calanda 2010–2016. Erfolgskontrolle der Massnahmen für die Verminderung des Brandrisikos. Pöyry Schweiz AG, Zürich, 63 S.

Grime, J.P., Hodgson, J.G., Hunt, R. (2007): Comparative Plant Ecology. A functional approach to common British species. 2. Aufl., Castlepoint Press, Chippenham.

Hamilton, J.D. (1994): Time Series Analysis. Princeton University Press, Princeton.

Hanson, G., Elsässer, M.,Martin, W. (1998): Unkrautproblematik extensiver Bergweiden im Südschwarzwald. 4. Alpenländisches Expertenforum, 24.-25. März 1998. Bundesanstalt für alpenländische Landwirtschaft Gumpenstein. Irdning, Österreich.

Hess, H., Landolt, E., Hirzel, R. (1976): Flora der Schweiz und angrenzender Gebiete. Band 1: Pteridophyta bis Caryophyllaceae.

Holloway, S.M. (1994): The control of bracken on the North York Moors National Park with specific reference to the rhizome system. International Bracken Group Special Publication 2, 148-154.

Johnson, J., Hardwick, N.V., Kitchen, R. (1994): Management of a heather / bracken interface for the long-term control of bracken and regeneration of heather. International Bracken Group Special Publication 2, 197-198.

Landolt, E., Bäumler, B., Erhardt, A., Hegg, O., Klötzli, F., Lämmler, W., Nobis, M., Rudmann-Maurer, K., Schweingruber, F.H., Theurillat, J.-P., Urmi, E.,Vust, M.,Wohlgemuth, T. (2010): Flora Indicativa. Haupt, Bern.

LeDuc, M.G., Pakeman, R.J., Marrs, R.H. (2003): Changes in the rhizome system of bracken subjected to long-term experimental treatment. Journal of Applied Ecology 40, 508-522.

Marrs, R.H., Pakeman, R.J, Lowday, J.E. (1994): Bracken control and heathland restoration in Breckland. International Bracken Group Special Publication 2, 166-172.

Marrs, R.H., Johnson, S.W., LeDuc, M.G. (1998): Control of bracken and the restoration of heathland. VII. The regeneration of the heathland community after 18 years of continued bracken control or 6 years of control followed by recovery. Journal of Applied Ecology 35, 857-870.

Monnerat C., Thorens P., Walter T., Gonseth Y. (2007): Rote Liste der Heuschrecken der Schweiz. Bundesamt für Umwelt, Bern, und Schweizer Zentrum für die Kartographie der Fauna, Neuenburg. Umwelt-Vollzug 0719, 62 S.

Page, C.N. (1976): The taxonomy and phytogeography of bracken – a review. Botanical Journal of the Linnean Society 73, 1-34.

R Core Team (2017): R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. www.R-project.org/.

Schley, L., Roper, T.J. (2003): Diet of wild boarSus scrofa in Western Europe, with particular reference to consumption of agricultural crops. Mammal Review 33, 43-56.

Strohschneider, R. (2012): Schlummerndes Potential: Pferde in der Landschaftspflege. Mitteilungen aus der NNA (Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz) 23.1, 13-16.

WaldvogelD. (1987). Naturkundliche Beobachtungen auf dem Schiessplatz Rheinsand bei Chur Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubünden 104, 55-109.

Widmer, S., Frei,E.S., Babbi, M., Krüsi, B.O. (2018): Extensive Bekämpfung des Adlerfarns fördert die floristische Vielfalt. BAUHINIA 27, 11-19.

Witz, M. (2010): Waldbautechnik für die Praxis: Etablierungsblockade Adlerfarn. Flyer von Landesforsten Rheinland-Pfalz.

Wohlgemuth, T., Wasem, U. (2014): Klimaentwicklung im Churer Rheintal von 1888 bis 2013. Bündner Wald 6, 13-16.

Fazit für die Praxis

- Priorisierung: Falls die finanziellen Mittel nicht für eine flächendeckende Bekämpfung ausreichen, sollte der Adlerfarn zuerst auf Flächen bekämpft werden, welche (1) naturschützerisch besonders wertvoll sind, (2) nur eine relativ kleine bis mittlere Adlerfarndichte aufweisen, (3) leicht zugänglich und/oder (4) einfach zu bearbeiten sind.

- Bekämpfungsdauer: Wenn pro Jahr nur ein Eingriff erfolgt, muss der Adlerfarn während mindestens fünf Jahren bekämpft werden.

- Ausreißen oder Mähen: Durch Ausreißen wird der Adlerfarn mehr geschwächt als durch Mähen. Ausreißen ist vor allem dann sinnvoll, wenn die zu bearbeitende Fläche relativ klein und der Adlerfarnbestand nicht zu dicht ist und/oder wenn sich das Gelände zum Mähen nicht eignet, weil es zu steil oder zu uneben ist. Mähen ist vor allem dann sinnvoll, wenn es sich um dichte Bestände auf größeren und relativ ebenen Flächen handelt.

- Bekämpfungshäufigkeit: Die bodennahe Krautschicht profitiert auch dann, wenn der Adlerfarn nur einmal pro Jahr bekämpft wird. Bei mehreren Eingriffen pro Jahr besteht die Gefahr, dass auch jene Arten geschädigt werden, die durch das Bekämpfen des Adlerfarns gefördert werden sollen.

Kontakt

Dr. Eva S. Frei ist Projektmanagerin Natur & Landschaft in der UNESCO Biosphäre Entlebuch und arbeitet vornehmlich im Bereich des Biotop- und Moorschutzes. Weitere Tätigkeitsfelder sind Öffentlichkeitsarbeit, der Artenschutz sowie diverse Monitoringprogramme im Bereich Botanik und Zoologie. Studium der Biologie an der Universität Zürich, Doktorarbeit zur alpinen Florengeschichte am Botanischen Institut der Universität Basel.

Stefan Widmer arbeitet seit 2016 als wissenschaftlicher Assistent in der Forschungsgruppe Vegetationsökologie am Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen und absolviert berufsbegleitend ein Masterstudium in Environment and Natural Resources an der Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Arbeitsschwerpunkt im Bereich Vegetationskartierung und -analyse.

Manuel Babbi absolvierte ein Masterstudium in Life Sciences an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und arbeitet seit 2013 als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsgruppe Vegetationsökologie am Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen an der ZHAW. Schwerpunkte sind die Durchführung von Vegetationskartierungen und -analysen sowie die ökologische Aufwertung von Waldrändern.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.