Wölfe und Bergtourismus in Österreich

Abstracts

Mit der Wiederbesiedlung der Wölfe könnten sich die alpine Kulturlandschaft und ihre Bedeutung für den Tourismus in Österreich langfristig verändern. Zur Abschätzung möglicher Auswirkungen wurde eine Onlinebefragung mit 1003 Teilnehmern aus Österreich durchgeführt, die sich aus Wanderern (n = 833) und Mountainbikern (n = 170) zusammensetzten.

Negative Auswirkungen durch eine mögliche Zunahme des Waldanteils und das Vorhandensein des Wolfes auf Mountainbiker und auf die Mehrheit der Wanderer sind nicht zu erkennen. Allerdings zeigte eine differenzierte Untersuchung der Wanderer, dass ein kleines Segment speziell an almwirtschaftlich genutzter Landschaft interessiert ist und eine offenere Landschaft präferiert. Dieses Segment reagiert sehr sensibel auf ein Wolfsvorkommen. Bereits die Querung eines Wandergebietes durch einzelne Wölfe führt zur Ablehnung und kann auch nicht durch andere, positive Eigenschaften des Gebietes kompensiert werden. Schutzmaßnahmen, die zu Umwegen führen könnten, werden von dieser (etwas älteren und weniger bergerfahrenen) Wandererklasse ebenfalls negativ beurteilt.

Die unterschiedlichen Ergebnisse bilden die soziodemografischen Unterschiede sowie die Werthaltung zu Natur und Tieren ab und nicht die Art der Aktivität. Eine Tendenz zur Akzeptanz des Wolfsvorkommens besteht dann, wenn es sich um urbane, jüngere sowie höher ausgebildete und naturinteressierte Probanden handelt.

Wolves and mountain tourism in Austria – how will Austrian hikers and mountain bikers react?

Due to the wolf’s return to the Alps, the Alpine cultural landscape and its suitability for tourism might change in the long term. In order to assess the possible effects of wolves returning to the Austrian mountains, an online survey was conducted with 1003 participants from Austria, consisting of hikers (n = 833) and mountain bikers (n = 170). In general, no negative effects from a potential increase in the forest cover and from a potential presence of wolves on mountain bikers and the majority of hikers can be reported. However, a detailed analysis revealed a small segment of hikers who are particularly interested in landscapes used for alpine pasture management and explicitly prefer a more open landscape. This small segment also reacts very sensitively to any occurrence of wolves. Even the crossing by individual wolves will lead to the rejection of an area which cannot be compensated by other, positive characteristics of the area. Protective measures that could lead to detours are also perceived negatively by this (a bit older and less experienced) segment of hikers. Willingness to accept detours for a mountain pasture experience is low. The results show a significant influence of socio-demographic differences and the respective wildlife value orientation, but not an influence of the chosen activity. A tendency to accept the wolf population exists for younger, urban, and higher educated participants with an interest in nature.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

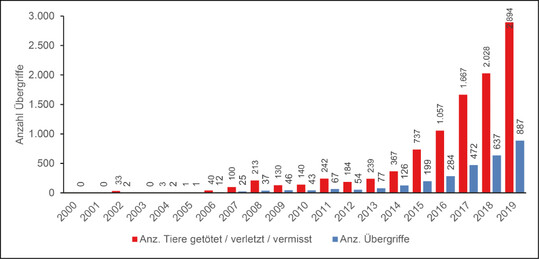

Bis 2016 waren nur vereinzelt Wölfe unterschiedlicher Populationen des Alpenraums und der Nachbarländer in Österreich anzutreffen. Inzwischen werden, nach mehr als 100 Jahren, auch Wolfsrudel in Österreich u. a. im Militärgelände Allensteig nachgewiesen (Kubitschka2017). Mit den ersten Rissvorfällen in Österreich begann eine intensive Diskussion, die sich vor allem auf den Schutz von 300 000 Rindern, 100 000 Schafen, 10 000 Ziegen und 8800 Pferden auf mehr als 800 Almweiden bezog (Obweger2017). In diesem Zusammenhang wurde auch diskutiert, ob und inwieweit die touristische Nutzung der Almen, insbesondere bei angeschlossener Verarbeitung und Ausschank, als zusätzliche Einkommensquelle beeinträchtigt werden könnte. Der Bergtourismus spielt in Österreich eine wichtige Rolle. Aktuell können 40 % der Inlandsurlauber als Bergtouristen eingestuft werden. Die Aufenthaltsdauer der Inlandsurlauber umfasst in den Bergen durchschnittlich sieben Tage. Weitere zehn Tage werden durchschnittlich in Form von Tages- oder Wochenendausflügen in den Bergen verbracht (in Anlehnung anMuharet al. 2006, WKO2016). Dies war der Ausgangspunkt für die vorliegende Untersuchung, die 1003 Österreicherinnen und Österreicher nach ihren Einstellungen zum Wolf und ihrem geplanten Verhalten bei Wolfsvorkommen befragte.

2 Methode

2.1 Methodischer Hintergrund

Sozialwissenschaftliche Studien zum Wolf haben eine lange Tradition, insbesondere in Nordamerika und Skandinavien. Während Studien in den USA sich vor allem mit der Wiederbesiedlung beschäftigten, fokussierte die Forschung in Skandinavien, wo die Wölfe nie ganz ausgerottet waren, auf die Vereinbarkeit mit den Interessen der Landnutzung (z. B.Ericsson & Heberlein2003,Teelet al. 2010). Im Rahmen von Forschungsarbeiten in Europa und Nordamerika ergaben sich drei wichtige Einflussfaktoren, die die Einstellung und das Verhalten gegenüber Wölfen bestimmen (für eine Zusammenfassung siehe Schlegel & Pröbstl-Haider2019), dies sind:

- Wertvorstellungen (Wildlife Value Orientations) (Hermannet al. 2013,Manfredoet al. 2009,Williamset al. 2002,u. v. a.);

- Erfahrungen mit dem Wolf (Dresselet al. 2014, Ericsson & Heberlein2003, Majic´& Bath2010, u. v. a.);

- soziodemografische Merkmale (insbesondere Wohnort im ländlichen Raum, geringerer Bildungsgrad, geringeres Einkommen sowie ein höheres Alter wiesen auf eine wolfskritische Einstellung hin) (Hunzikeret al. 2001,Teelet al. 2010,Williamset al. 2002 u. v. a.).

Vielfach wurde aus den Einstellungen und den Wertvorstellungen auf die Akzeptanz von Management und das Verhalten der Betroffenen geschlossen. Wie in der Sozialforschung allgemein setzt sich jedoch auch hier eine Sichtweise durch, die zwar den Bezug zwischen den Wertvorstellungen und dem Verhalten einräumt, allerdings betont, dass das tatsächliche Verhalten darüber hinaus von den jeweiligen situationsbedingten Rahmenbedingungen wesentlich beeinflusst wird. Diese können, wie zahlreiche Forschungsarbeiten zeigen, sogar einen größeren Einfluss auf das Verhalten haben als die Wertvorstellung und diese sogar überdecken (s. u. a.Dehueet al. 1993, Kuhlmanet al. 1986, McClintock1972).

Dies war der Ausgangspunkt um, neben der Untersuchung von Wertvorstellungen (Value Orientations) in der Befragung zusätzlich mit dem Choice Experiment eine Methode einzusetzen, die handlungsorientiert darauf ausgerichtet ist, Abwägungsentscheidungen bestmöglich zu erkennen. Das Choice Experiment modelliert beabsichtigtes Verhalten und nimmt an, dass Entscheidungen immer auf der gemeinsamen, gleichzeitigen Abwägung verschiedener Faktoren beruhen.

Das Choice Experiment basiert auf der Random-Utility-Theorie, die unterstellt, dass bei jeder Entscheidung die Maximierung des eigenen Nutzens im Vordergrund steht und daher immer Alternativen mit den meisten Vorzügen gewählt werden. Die Wahrscheinlichkeiten der Wahlentscheidung können dann, aggregiert durch ein Regressionsmodel, abgeglichen werden (Louviereet al. 2000, McFadden1974, Train2009).

Diese Untersuchung von Wertvorstellungen und der Vergleich mit dem beabsichtigten Verhalten ermöglichen auch weitere Erkenntnisse zu den oben genannten Einflussfaktoren.

2.2 Untersuchung der Wertvorstellungen

Die Untersuchung der Wertvorstellungen erfolgte durch die Auswertung der Fragen zu den Wildlife-Value-Orientation-Skalen, die in Nordamerika entwickelt wurden und international breite Anwendung gefunden haben (Fultonet al. 1996,Manfredoet al. 2009). Tab. 1 zeigt die verwendeten deutschen Formulierungen und stellt die Zuordnung zu unterschiedlichen Einstellungen dar. Die Zuordnung der einzelnen Aspekte und die Aussagekraft ihrer Kombination wurde mittels Cronbachs Alpha geprüft und die Wertvorstellungen der einzelnen Zielgruppen mittels t-Test miteinander verglichen.

2.3 Choice Experiment

Das Choice Experiment, das den 1003 Probanden des Panels online präsentiert wurde, umfasste acht Attribute, die neben dem Vorkommen von Wölfen auch andere typische Merkmale einer Bergtour behandelten (vgl. Abb. 1) (vgl.Pröbstl & Damm2008, Pröbstl-Haideret al. 2016, Rupf2015).

Das Thema Wolf wurde im Fragebogen davor nicht angesprochen, sondern nur allgemeine Fragen zur Präferenz bestimmter Ausflugsziele und deren Merkmale abgefragt. Jeder Proband musste sechs Mal eine Wahlentscheidung treffen zwischen zwei Ausflugsgebieten und der Möglichkeit, keines der beiden Wandergebiete zu wählen (vgl. Abb. 1). Mit insgesamt 96 sogenannten Choice Sets, entsprechend einem statistischen Design, lassen sich die möglichen Attributkombinationen ausreichend abdecken. Bei der Onlinebefragung wurden den Teilnehmern sechs verschiedene Kombinationen vorgelegt. Die Auswertungen basieren daher auf 60187 getroffenen Abwägungsentscheidungen. In der Analyse lassen sich die Teilnutzenwerte der einzelnen Attribute berechnen und ihre Bedeutung für die Wahlentscheidung und den Gesamtnutzen ablesen (Backhauset al. 2015).

Tab. 2 zeigt alle Attribute im Überblick und verdeutlicht die verschiedenen Abstufungen (meist vier, beim Wolf acht – in diesem Fall wurden zwei der sechs Abstufungen doppelt verwendet). Das Choice Experiment erlaubt, wie bei den Informationen zum Wolf gut ablesbar, auch den Effekt von Wahrscheinlichkeiten oder fehlenden Angaben abzufragen. Die Daten wurden mit SPSS (allgemeiner Fragenbogen) sowie mit Latent-Gold und Latent-Class (Choice Experiment) ausgewertet. Um die Auswertungen des Choice Experiment abbilden zu können, wurde ein Werkzeug zur Entscheidungsunterstützung (Decision Support Tool) in Excel erstellt.

3 Ergebnisse

3.1 Ergebnisse des Choice Experiment

Insgesamt nahmen 833 Wanderer und 170 Mountainbiker an der Befragung teil. Es wurden 46,6 % Frauen und 53,4 % Männer befragt. Die Verteilung auf die österreichischen Bundesländer ist repräsentativ und umfasst alle Ausbildungsstufen gleichmäßig. Bevorzugt werden halbtätige Touren und Touren bis zu drei Stunden durchgeführt. 17 % der Befragten nehmen regelmäßig einen Hund zu diesen Touren mit.

Die detaillierte Latent-Class-Analyse der Daten aus dem Choice Experiment ergab eine Segmentierung in zwei Wandererklassen. Die Gruppe der Mountainbiker wurde separat ausgewiesen und in die Analyse der Latent-Class integriert, um die Resultate den Wandererklassen gegenüberstellen zu können. Die Klassen lassen sich zusammenfassend wie folgt beschreiben:

Klasse 1 (Anteil von 72,5 % am Gesamtsample von 1003 Befragten) kommt überwiegend aus urbanen Lebensräumen, ist durchschnittlich jünger (47 Jahre) als Klasse 2 und ist durch einen höheren Bildungsgrad gekennzeichnet. Klasse 1 besitzt viel Bergerfahrung und sucht in der Natur, neben Wildtierbeobachtung, auch die Herausforderung. Bei Klasse 1 spielen fürsorgende Motive im Blick auf die Wiederbesiedelung eine Rolle.

Klasse 2 (Anteil von 10,6 % am Gesamtsample von 1003 Befragten) stammt vermehrt aus dem ländlichen Raum, hat einen niedrigeren Bildungsgrad und ist durchschnittlich älter (51 Jahre). Wichtige Motive beim Wandern sind Erholung, Natur und Ruhe, Zeit mit Familie und Freunden verbringen sowie das Erlebnis Almwirtschaft. Die Wertorientierung dieser Klasse ist eher durch Dominanz gegenüber der Natur und durch Nutzungsorientierung geprägt.

Mountainbiker (Anteil von 16,9 % am Gesamtsample von 1003 Befragten) sind im Vergleich zu Wanderern öfter allein unterwegs. Sie sind jünger (40 Jahre) und männerdominiert. Mountainbiker haben, ähnlich Klasse 1, eine höhere Bergerfahrung. Der Bildungsgrad ist höher, aber ausgeglichener als bei den Wanderer-Segmenten (49 % Abschluss einer höherbildenden Einrichtung). Bewegung in der Natur und Sport sind wichtige Motive. Die Almwirtschaft spielt keine besondere Rolle.

3.1.1 Teilnutzenwerte des Wolfsvorkommens und Schutzmaßnahmen

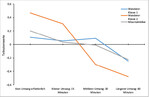

Aus den Wahlentscheidungen der Befragten lassen sich Teilnutzenwerte für die einzelnen Attribute ableiten, die in Abb. 2 und Abb. 3 dargestellt sind. Hohe Werte signalisieren, dass dem Attribut eine wichtige Bedeutung bei der Entscheidung zukommt: Wenn der Teilnutzenwert (y-Achse) positiv ist, bestärkt die jeweilige Abstufung des Attributs die Wahl, ist er negativ, verdeutlicht die jeweilige Abstufung eine Ablehnung innerhalb der Wahlentscheidung.

Abb. 2 zeigt, dass sich für die Mountainbiker und die Wanderer der Klasse 1 ähnliche Teilnutzen ergaben, während Wanderer der Klasse 2 durch erheblich andere Werte gekennzeichnet sind. Diese Klasse reagiert stark positiv auf die Angabe, dass „noch nie“ Wölfe im Gebiet gesehen wurden, und sehr negativ, wenn dauerhaft Wölfe im Gebiet vorkommen oder gar ein Rudel vor Ort ist. Demgegenüber wirkt sich das Wolfsvorkommen nur leicht negativ auf Klasse 1 und Mountainbiker aus. Selbst das Vorkommen eines Rudels wird eher als neutrale Abstufung wahrgenommen und beeinflusst die Wahl des Gebietes nur minimal negativ.

Ein Vorkommen von Wölfen würde die Einführung von Zäunungen und Herdenschutzhunden in Almweidegebieten bedeuten. Um diesen Aspekt ins Choice Experiment aufnehmen zu können, wurde beschrieben, dass diese Schutzmaßnahmen für den Wanderer zu einem Umweg führen können (vgl. Tab. 2). Interessant ist nun, wie die Wanderer der am Almerlebnis interessierten Klasse 2 auf solche Maßnahmen und die notwendigen Umwege reagieren und ob sie gegebenenfalls bereit sind, einen längeren Weg zum bevorzugten Ziel zu gehen.

Die nachfolgende Abbildung (Abb. 3) zeigt, dass gerade Wandererklasse 2 am wenigstens bereit ist, einen mittleren Umweg von ca. 30 Minuten oder mehr zu gehen, um die Alm dennoch zu erreichen. Für Wanderklasse 1 und Mountainbiker sind 30 Minuten dagegen kein Hindernis, ein bestimmtes Ausflugsziel zu wählen.

3.1.2 Abwägungsentscheidungen

Um die vielen Abwägungsentscheidungen, die sich basierend auf einem Choice Experiment abbilden lassen, visualisieren zu können, wurde ein Werkzeug zur Entscheidungsunterstützung (Decision Support Tool) erstellt. Mit diesem Tool konnte der Fragestellung nachgegangen werden, ob und inwieweit das Vorkommen von Wölfen durch andere Attribute, wie z. B. eine bewirtschaftete Berghütte, Panoramablick und Begegnungen mit anderen Erholungssuchenden, „ausgeglichen“ werden kann.

Dabei zeigt sich, dass sich die Ablehnung von Wölfen bei der Klasse 2 eigentlich nicht kompensieren lässt. Wanderer der Klasse 1 und die Mountainbiker bleiben bei attraktiven Rahmenbedingungen trotz des Wolfsvorkommens im Gebiet (Abb. 4). Bei Klasse 2 steigt die Wahrscheinlichkeit, statt Gebiet „A“ oder „B“ keines der beiden Gebiete aufsuchen zu wollen, insbesondere dann, wenn das alternative Gebiet nicht zusagt oder Wölfe vorkommen könnten. Dies unterscheidet sie deutlich von den Ansichten der Wanderer aus Klasse 1 sowie den Mountainbikern (Abb. 4).

Von 1003 Wanderern und Mountainbikern würden, wenn der Bergurlauber leicht in ein Gebiet ohne Wölfe wechseln kann, insgesamt 596 Personen ausweichen; dies entspricht 59 % der Befragten. Für den Fall, dass in beiden Gebieten Wölfe vorkommen, entschieden sich 26 Teilnehmer gegen beide Gebiete, was einen Anteil von 2,6 % des Samples entspricht (Abb. 5).

Diese Zahlen verdeutlichen, dass die räumliche Ausbreitung der Tiere und die Unterrichtung der Bergurlauber darüber eine entscheidende Rolle spielen wird.

3.2 Ergebnisse der Werteanalyse

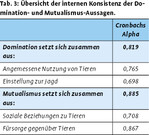

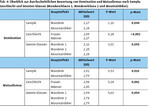

Im Rahmen der Befragung wurden die Probanden gebeten, die diversen wertebezogenen Statements auf einer Skala von „ich stimme zu“ bis „ich stimme nicht zu“ zu bewerten. Diese Angaben wurden dann mit besonderem Augenmerk auf „Domination“ (adäquate Nutzung und Jagd) bzw. „Mutualismus“ (soziale Zugehörigkeit und Fürsorge) ausgewertet und mittels Cronbachs Alpha deren interne Konsistenz überprüft. Im nächsten Schritt wurde mittels t-Test überprüft, ob sich zwischen den Nutzergruppen („Sample“: Wanderer, Mountainbiker), dem Geschlecht und den latenten Klassen (Wandererklasse 1, Wandererklasse 2 und Mountainbiker) Unterschiede ergeben. Die Ergebnisse sind in Tab. 3 und Tab. 4 abgebildet.

Insgesamt tendieren 64 % des gesamten Samples zum Mutualismus, 22 % zur Domination und 0,4 % sind unentschieden. Zusätzlich gibt es jedoch auch Mischformen, die sich aus der gleichen Wertung der Attribute ergeben. Weiterhin zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen den Wandererklassen 1 und 2. Die Resultate sind sehr gut geeignet, die unterschiedlichen Auffassungen, die im Choice Experiment zu erkennen waren, zu erklären. Bis auf das Thema Jagd ( p -Wert 0,197) sind alle Teilaspekte und Unterschiede zwischen den Klassen statistisch hoch signifikant. Wanderer der Klasse 2 tendieren stärker zu Domination, insbesondere zu einer angemessenen Nutzung von Tieren, während die Werte für die Wanderer der Klasse 1 stark durch „Fürsorge“ ( p -Wert 0,007) für und „soziale Zugehörigkeit“ ( p -Wert < 0,001) von Tieren gekennzeichnet sind. Die Mountainbiker befürworten ebenfalls eher nutzungs- und jagdbezogene Aussagen und ähneln hier mehr der Wandererklasse 2.

Tab. 4 zeigt auch einen signifikanten Unterschied zwischen der Wertorientierung von Männern und Frauen. Frauen weisen einen deutlich niedrigeren Wert im Bereich Domination auf, dafür aber deutlich höhere Werte bei Mutualismus und Fürsorge. Die Unterschiede sind jeweils hoch signifikant. Dies bedeutet, dass sich die Werthaltungen zwischen Männern und Frauen deutlich unterscheiden, was im Choice Experiment – also in der beabsichtigten Art zu Handeln – jedoch nicht direkt zum Ausdruck kam.

4 Diskussion und Zusammenfassung

Betrachtet man die soziodemografischen Merkmale der Wandererklassen im, Detail, dann bilden sich hier Unterschiede ab, die auch aus anderen Studien bekannt sind. Dies betrifft v. a. die Unterschiede im Hinblick auf die städtischen und ländlichen Räume ebenso wie auf das Alter. Die signifikant unterschiedlichen Präferenzen bei der Auswahl einer Bergtour spiegeln sich auch in der Werthaltung der verschiedenen Klassen. So ist Wandererklasse 1 am Erlebnis Almwirtschaft wenig interessiert und erwartet neben dem Naturerlebnis auch etwas sportliche Herausforderung und Aktion. Die eher fürsorgliche Werthaltung gegenüber Wildtieren ist hervorragend geeignet, die Entscheidungen im Choice Experiment zu erklären und unterstreicht dessen Aussagekraft erheblich.

Umgekehrt können die Ergebnisse jedoch nicht verwendet werden. Die eindeutigen Unterschiede zwischen den Einstellungen von Männern und Frauen spiegeln sich nicht in den Angaben zum geplanten Verhalten wider, hier ergaben sich trotz der unterschiedlichen Werte keine geschlechtsspezifischen Verhaltensmuster bzw. Präferenzen bezogen auf die Wahl einer Bergtour.

Die Ergebnisse unterstreichen aus methodischer Sicht die große Eignung des Choice Experiment, die speziellen Abwägungsentscheidungen zu verstehen und geplantes Verhalten zu modellieren. Die wolfssensible Wandererklasse 2 umfasst nur rund 10 % des Samples. Die Mehrheit der Inlandsurlauber und Ausflügler aus Österreich würde dann, wenn überall Wolfsvorkommen möglich sind, sein Verhalten in dem Berggebiet kaum ändern. Das schließt jedoch nicht aus, dass in der Übergangszeit, wenn Gebiete mit und ohne Wolf zur Auswahl stehen, einzelne Betriebe erheblich betroffen sein können. Dies gilt insbesondere dann, wenn eine „dramatisierende“ Berichterstattung (ein Beispiel ist der Bericht „Gehört abgeschossen“ in: Niederösterreichische Nachrichten, Woche 36/2018, S.37) hinzukommt. Unter solch ungünstigen Rahmenbedingungen ist bei bewirtschafteten Berghütten ein Rückgang der Besucherfrequenz von bis zu 60 % möglich. Dazu müssten jedoch alternative, sehr attraktive wolfsfreie Optionen zur Verfügung stehen.

Es wird aus touristischer Sicht also nicht nur darauf ankommen, ob der Wolf kommt, sondern vielleicht vielmehr darauf, wie über den Wolf berichtet wird. Die Ergebnisse zeigen: Kurzfristige Panikmache schadet. Langfristige Wirkungen sind tendenziell sehr gering, sie bedeuten ca. 2,6 % Abwanderung bislang interessierter Bergtouristen. Ob daraus wirklich wirtschaftliche Nachteile für die jeweiligen Regionen entstehen, bleibt auch durch diese Untersuchung offen, denn es ist möglich, dass die Besucher in der Region bleiben, aber andere Aktivitäten bevorzugen z. B. Aufenthalt am See, Radtouren im Tal oder Entspannung im Liegestuhl. Weiterhin bleibt offen, ob diese Ergebnisse auch auf andere touristische Quellgebiete wie Deutschland, Italien oder Holland übertragen werden können und welchen Effekt wolfsbezogene touristische Angebote haben könnten.

Literatur

Backhaus, K., Erichson, B., Weiber, R.(2015): Fortgeschrittene Multivariate Analysemethoden: Eine anwendungsorientierte Einführung. Springer Verlag, Berlin.

Dehue, F.M.J., McClintock, C.G., Liebrand, W.B.G.(1993): Social value related response latencies – Unobtrusive evidence for individual differences in information processing. European Journal of Social Psychology 23 (3), 273-293.

Dressel, S., Sandström, C., Ericsson, G.(2014): A meta-analysis of studies on attitudes toward bears and wolves across Europe 1976-2012. Conservation Biology 29 (2), 565-574.

Ericsson, G., Heberlein, T.A.(2003): Attitudes of hunters, locals, and the general public in Sweden now that the wolves are back. Biological Conservation 111 (2), 149-159.

Fulton, D.C., Manfredo M.J., Lipscomb, J.(1996): Wildlife value orientations: A Conceptual and Measurement Approach. Human Dimensions of Wildlife 1, 24-47.

Hermann, N., Voß, C., Menzel, S.(2013): Wildlife value orientations as predicting factors in support of reintroducing bison and of wolves migrating to Germany. Journal for Nature Conservation 21 (3), 125-132.

Hensher,D.A., Rose, J., Greene, W.H. (2005): Applied choice analysis: a primer. Cambridge.

Hunziker, M., Hoffmann, C.W., Wild-Eck, S.(2001): Die Akzeptanz von Wolf, Luchs und „Stadtfuchs“ – Ergebnisse einer gesamtschweizerisch-repräsentativen Umfrage. For. Snow Landsc. Res. 76 (12), 301-326.

Kubitschka, C.(2017): Der Wolf im Waldviertel am Truppenübungsplatz Allentsteig. In: Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein (Hrsg.): Bericht über die 23. Österreichische Jägertagung 2017 zum Thema Naturnutzung zwischen Wunsch und Wirklichkeit – Wo stehen Wild und Jagd?, 25-28.

Kuhlman, D.M., Camac, C., Cunha, D.A. (1986):Individual differences in social orientation. In:Wilke, H., Rutte, C.(Hrsg.): Experimental social dillemas. New York: Peter Lang Publishing, 151-176.

Louvière, J.J., Hensher, D.A., Swait, J.D. (2000).Stated choice methods. Cambridge University Press, Cambridge, England.

Majic´, A., Bath, A.J. (2010): Changes in attitudes toward wolves in Croatia. Biological Conservation 143 (1), 255-260.

Manfredo, M.J., Teel, T.L., Henry, K.L.(2009): Linking society and environment: A multilevel model of shifting wildlife value orientation in the western United States. Social Science Quartely 90 (2), 407-427.

McClintock,C.G., 1972, Social motivation: A set of propositions. Behavioral Science 17, 438-454.

McFadden, D.(1974): Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. In:Zarembka, P.(Hrsg.): Frontiers in econometrics. Academic Press, New York, 105-142.

Muhar, A., Schauppenlehner, T., Brandenburg, C., Arnberger, A.(2006): Alpine summer tourism: the mountaineers’ perspective and consequences for tourism strategies in Austria. Forest, Snow and Landscape Research 81 (1/2), 7-17.

Obweger, J.(2017): Großraubwild aus der Sicht der Almwirtschaft. In: Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft Raumberg-Gumpenstein (Hrsg.): Bericht über die 23. Österreichische Jägertagung 2017 zum Thema Naturnutzung zwischen Wunsch und Wirklichkeit – Wo stehen Wild und Jagd?, 37-38.

Pröbstl, U., Damm, B.(2008): Wahrnehmungen und Bewertungen von Naturgefahren als Folge von Gletscherschwund und Permafrostdegradation in Tourismus-Destinationen am Beispiel des Tuxer Tals (Zillertaler Alpen/Österreich). In:Kromp-Kolb, H., Schwarzl, I.(Hrsg.): StartClim2008. Anpassung an den Klimawandel in Österreich. Wien. 30-32.

Pröbstl-Haider, U., Dabrowska, K., Haider, W.(2016): Risk perception and preferences of mountain tourists in light of glacial retreat and permafrost degradation in the Austrian Alps. Journal of Outdoor Recreation and Tourism 13, 66-78.

Rupf, R.(2015): Planungsinstrumente für Wandern und Mountainbiking in Berggebieten: unter besonderer Berücksichtigung der Biosfera Val Müstair, Bern: Haupt. Nationalpark-Forschung in der Schweiz.

Teel, T.L., Manfredo, M.J., Jensen, F.S., Buijs, A.E., Fischer, A., Riepe, C., Arlinghaus, R., Jacobs, M.H.(2010): Understanding the Cognitive Basis for Human-Wildlife Relationships as a Key to Successful Protected-Area Management. International Journal of Sociology 40 (3), 104–123.

Train, K. (2009): Discrete Choice Methods with Simulation. Cambridge University Press, New York, NY.

Williams, C.K., Ericsson, G., Heberlein, T.(2002): A quantitative summary of attitudes toward wolves and their reintroduction (1972-2000). Wildlife Society Bulletin 30 (2), 575–584.

WKO(Hrsg.; 2016): Tourismus und Freizeitwirtschaft in Zahlen. Österreichische und internationale Tourismus- und Wirtschaftsdaten, 52. Ausgabe. Internet: https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/Tourismus-Freizeitwirtschaft-in-Zahlen-Mai-2016_2.pdf [letzter Zugriff: 19.09.2018].

Fazit für die Praxis

- Die Mehrheit der Mountainbiker und Wanderer (89,4 %) wird, wenn keine extremen, medial aufbereiteten Schadereignisse auftreten, ihr Freizeitverhalten voraussichtlich kaum ändern.

- 10,6 % der Bergtouristen reagieren sensibel auf ein mögliches Wolfsvorkommen. Ihre Ablehnung begründet sich auf ihrem speziellen Interesse an almwirtschaftlich genutzter Landschaft.

- Knapp 60 % der Bergbesucher werden bei Wahlmöglichkeit Gebiete ohne Wolfsvorkommen bevorzugen.

- Nur 2,6 % der Bergtouristen werden österreichische Bergregionen dann meiden, wenn überall Wölfe vorkommen könnten.

- Sensibilität gegenüber Wolfsvorkommen lässt sich durch soziodemografische Merkmale sowie die Wertehaltung gegenüber Natur und Tieren gut erklären.

- Allerdings lassen sich aus den dargestellten Werthaltungen keine Rückschlüsse auf das geplante Verhalten ableiten. Dies konnte am Beispiel der Mountainbiker und dem Geschlechtervergleich dargestellt werden.

Kontakt

Prof. Dr. Ulrike Pröbstl-Haider ist Universitätsprofessorin an der Universität für Bodenkultur in Wien am Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung. Studium der Landschaftsplanung an der TU München, Promotion im Bereich der Forstpolitik an der LMU München und Habilitation 2000 an der TU München. Sie leitet die Arbeitsgruppe für Landnutzungsplanung in Bayern. Zu den Arbeitsschwerpunkten gehören Fragen der Landschaftsentwicklung und des Naturschutzes sowie Forschung zur Erholung und zum Naturtourismus.

Nina Mostegl , MRM (Planning), ist Energy Consultant im Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen und Geschäftsführerin von ChoMoCo – Choice Model Consulting. Kerngebiete beinhalten nachhaltige Stadt- und Landschaftsentwicklung, Policy Consulting und Verhaltensforschung. Studium des Resource and Environmental Management an der Simon Fraser University, Vancouver, Kanada und Doktorandin an der Universität für Bodenkultur in Wien am Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung mit Fokus auf Verhaltensforschung im Kontext der Klimawandelanpassung.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.