Verhindern Schutzzäune Kollisionen von Fledermäusen an Straßen?

Abstracts

Niedrig fliegende Fledermausarten sind durch den Straßenverkehr gefährdet. Zur Schadensminderung werden auch Fledermausschutzzäune vorgeschlagen. Sie sollen die Flughöhe bei der Querung einer Trasse steigern (Kollisionsschutz) oder Fledermäuse vom Trassenbereich fort zu punktuellen Querungshilfen hinleiten (Leiteinrichtung).

In Feldexperimenten wurde die Wirksamkeit von Schutzzäunen bei der Kleinen Hufeisennase ( Rhinolophus hipposideros )geprüft. Dazu wurde im Umfeld von drei Kolonien eine Trasse mit beiderseits 4 m hohen Zäunen quer zu bevorzugten Flugrouten nachgestellt. Von 1126 Querungen waren lediglich 4,2 % Überflüge über die Zäune, wobei der Anteil von Überflügen mit zunehmender Trassenbreite abnahm. Die wenigen Überflüge lagen meist im Kollisionsbereich bei < 3 m Höhe. Mehrheitlich flogen die Tiere Umwege, um Überflüge zu vermeiden. In einem fünfjährigen Monitoring an einer neu gebauten Staatsstraße wurde die Wirksamkeit von Schutzzäunen als Leiteinrichtung in der Praxis bestätigt. Kritische Stellen zeigten sich an den Zaunenden und an Übergängen zu niedrigeren Bauwerken.

Für die Planungspraxis lässt sich ableiten, dass 4 m hohe Schutzzäune zwar keinen Kollisionsschutz für die eng strukturgebunden fliegende Kleine Hufeisennase bieten, jedoch über kurze Distanzen als Leiteinrichtung wirken. Feldexperimente sind geeignet, um die Wirksamkeit neuartiger Maßnahmen zur Schadensminderung vor dem Bau zu prüfen.

Are fences an effective mitigation measure to protect bats from traffic collisions?

Low flying bats are threatened by traffic collisions; fences along roads are suggested to mitigate this. The intention is to increase bat flight height (collision protection) or to lead bats along road verges to secure crossing points, such as tunnels and green bridges (redirection). We tested the effectivity of protective fences in field experiments with lesser horseshoe batsRhinolophus hipposideros . We erected duplicated fences of 4 m height perpendicular to the main flight paths of three nursery colonies. Only 4.2 % of the flights (N = 1126) crossed the fences; most of the bats preferred indirect routes to bypass the fences. The majority of the few crossing flights over the fences remained at a height < 3 m, exposing the bats to risk of collisions. At a newly built motorway access road, the effectiveness of the protective fences to redirect bats could be confirmed during a 5-year monitoring period. While most of the bats followed the guiding structures, the critical points appeared at the end of the fences and at the transitions to crossing points.

For planning purposes, we conclude that fences of 4 m height do not function to protect lesser horseshoe bats from collision. However, our results show that fences redirect these bats and, at least over short distances, may be used to lead bats to safe crossing points. We suggest evaluating the effectivity of new mitigation measures by field experiments.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Fledermäuse nutzen zwischen ihren Tagesquartieren und den Jagdhabitaten Flugwege, die sie über Jahre hinweg stetig frequentieren. Werden durch Straßenneubau diese traditionellen Flugrouten unterbrochen, können Kollisionen direkte und die Zerschneidungswirkung durch Barriereeffekte indirekte Auswirkungen zeitigen. Von diesen Problemen sind strukturgebunden fliegende Fledermausarten wie z. B. die Langohren, verschiedene Mausohr-Arten und die Kleine Hufeisennase betroffen. Insgesamt zählen 18 der 23 in Deutschland vorkommenden Fledermausarten (78 %; vgl. AG Querungshilfen 2008,Brinkmannet al. 2012) zu diesen strukturgebunden fliegenden Arten.

Insbesondere sind Landschaftsräume betroffen, in denen die bundesweit vom Aussterben bedrohte Kleine Hufeisennase ( Rhinolophus hipposideros ) vorkommt (Biedermann & Boye2004,Meiniget al. 2009) (Abb. 1). Als eng strukturgebunden fliegende Art orientiert sie sich fast immer an Geländestrukturen (z. B. Gehölzstreifen) und meidet meist den Überflug strukturfreier Flächen oder überfliegt das Offenland nur tief über dem Boden. Sie eignet sich deshalb als Modellart.

Die Kollisionsgefährdung von Fledermäusen findet in Planungen zum Aus- oder Neubau von Verkehrswegen mittlerweile Berücksichtigung, da alle vorkommenden Fledermausarten in den Anhängen II und IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie aufgeführt sind. Damit zählen sie zu den in § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG aufgeführten streng geschützten Arten. Seit mehreren Jahren werden deshalb auch Fledermausschutzzäune entlang von Straßen geplant und realisiert. Diese Zäune sollen je nach Planungsziel zwei verschiedene Funktionen erfüllen:

1. Das Flugverhalten von Fledermäusen soll so beeinflusst werden, dass die Tiere die Verkehrstrasse in ausreichender Höhe überqueren (Funktion als Überflughilfe) und/oder

2. die Fledermäuse sollen vom direkten Trassenbereich abgeleitet und zu punktuellen Querungshilfen/-bauwerken (Durchlässe, Grünbrücken) hingeleitet werden (Funktion der Ableitung).

Bei der Planung der Ortsumgehung Friedrichswalde-Ottendorf (S170n) in Sachsen, die in ihrem Verlauf unmittelbar den Lebensraum einer Wochenstubenkolonie der Kleinen Hufeisennase quert, wurden u. a. auch Fledermausschutzzäune als Schadensbegrenzungsmaßnahmen vorgesehen. Da jedoch wissenschaftlich begründete Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Schutzzäunen fehlten, wurde zunächst in einem Feldexperiment geklärt, ob Zäune eine für diese Aufgabenstellung geeignete Lösung sind (Abb. 2).

2 Das Zaunexperiment

2.1 Anlass

Nach dramatischen Bestandseinbrüchen im 20. Jahrhundert waren im Osterzgebirge nur noch fünf Wochenstubenvorkommen der Kleinen Hufeisennase bekannt, darunter die ca. 100-köpfige Kolonie in Ottendorf. Aufgrund ihres hohen Schutzstatus (Anhänge II und IV FFH-RL) wurde dieses Vorkommen als FFH-Gebiet bzw. Special Area of Conservation (SAC DE-4645-302 „Separate Fledermausquartiere im Großraum Dresden“) ausgewiesen. Bei den Planungen für die A17 (Dresden-Prag) und die Ortsumfahrung Friedrichswalde-Ottendorf (S170n) musste daher das Vorkommen berücksichtigt werden.

Im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsstudie wurde ein Konzept von Leitstrukturen in Verbindung mit Querungshilfen (Über- und Unterführungen) für ein sicheres Passieren der Kleinen Hufeisennasen entwickelt, das zunächst auf Habitatanalysen aufbaute (u. a. Plan T 2001, 2002).

Im zweiten Schritt wurden 2003 durch Radiotelemetrie Flugrouten und Jagdgebiete von Weibchen der Wochenstubenkolonie ermittelt. Auf der Grundlage dieser Resultate konnten mit einer Ökologischen Nischen-Faktoren-Analyse (ENFA;Hirzelet al. 2002) die potenziellen Jagdgebiete für die gesamte Kolonie errechnet werden (BMS & SWILD 2004).

Die S170n quert zentrale Teile des ermittelten Aktionsraumes der Kolonie. Die mittels ENFA erstellte Potenzialkarte stellte eine wichtige Grundlage für die konkrete Konfliktanalyse der geplanten Trassen dar. Unter den ermittelten „sehr konfliktreichen“ Bereichen befand sich auch ein ca. 250 m langer Abschnitt, den viele Tiere auf ihren Flugwegen in ihre Jagdhabitate im Bahrebachtal nutzten.

Im Jahr 2006 erhobene Daten zur Nutzungsintensität belegten eine hier außergewöhnlich hohe Aktivität (ca. 1400 geschätzte Querungen pro Saison) mit sehr niedrigen Überflügen im Kollisionsbereich mit dem künftigen Straßenverkehr. Damit bestätigte sich die in den Planunterlagen abgeleitete hohe Konfliktträchtigkeit dieses Trassenabschnitts (NACHT aktiv & SWILD2006c).

Beobachtungen an neu gebauten Straßen in Wales (UK) mit vergleichbarer technischer Dimension und einer Nähe zu Koloniestandorten der Kleinen Hufeisennase zeigten, dass es ohne geeignete Schadensbegrenzungsmaßnahmen im Bereich nachgewiesener Flugrouten zu zahlreichen Kollisionen Kleiner Hufeisennasen mit dem fließenden Straßenverkehr kommen kann (Billington2001,2003, Wrayet al. 2006).

Im Ergebnis der Sonderuntersuchung entschied sich die DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) als Planungsträger für ein System von punktuell angeordneten Querungshilfen in Kombination mit beidseitig parallel der Trasse installierten 4 m hohen Fledermausschutzzäunen aus Stahlgeflecht zur Schadensbegrenzung.

Da die Wirksamkeit dieser technischen Maßnahmen, insbesondere der Schutzzäune, nicht bekannt war, sollte mit Hilfe eines Feldexperiments deren Funktion als Kollisionsschutz und/oder Leiteinrichtung geprüft werden. Aufgrund ihres Flugverhaltens wurde vermutet, dass die Kleine Hufeisennase den Zaun als Hindernis überfliegen und über der Fahrbahn (zwischen den Zäunen) wieder auf eine niedrige Höhe abtauchen und damit in Kollisionsgefahr mit dem fließenden Verkehr geraten könnte. Die Ergebnisse des Feldexperiments sollten dazu beitragen, die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens herzustellen (FFH-Verträglichkeitsprüfung).

Im Rahmen eines durchgeführten „Heckenexperiments“ konnte bereits gezeigt werden, dass eine neue Hecke nach genügender Angewöhnungszeit erfolgreich als lineare Leitstruktur für die Kleine Hufeisennase eingesetzt werden kann (BMS & SWILD 2004,Bontadinaet al. 2004).

2.2 Ziele

Mit dem Zaunexperiment sollten verlässliche Aussagen zur Wirksamkeit von Kollisionsschutzzäunen für die Kleine Hufeisennase ermittelt und somit die Frage beantwortet werden, ob diese als erfolgversprechende Schadensbegrenzungsmaßnahme eingesetzt werden können (SWILD & NACHT aktiv 2007).

Durch experimentelle Verhaltensbeobachtungen im Freiland sollten folgende Fragestellungen geklärt werden:

- Überquert die Kleine Hufeisennase quer zur Flugbahn stehende, 4 m hohe Zaunbarrieren?

- Wie verhalten sich die Tiere zwischen zwei Zaunbarrieren, die in Straßenbreite auseinanderstehen?

- Welcher Anteil von ihnen bleibt auf einer genügenden hohen Flughöhe zwischen den Zaunbarrieren von 3 m und welcher Anteil pendelt nach unten in den kollisionsgefährdeten Bereich?

- Bleibt die Schutzwirkung auch über einen längeren Zeitraum erhalten? (Überprüfung während eines Monats; es sollte insbesondere untersucht werden, ob die Flughöhe möglicherweise durch Gewöhnungseffekte reduziert wird).

2.3 Methodische Umsetzung

Die Seltenheit der Kleinen Hufeisennase erschwerte es, geeignete Flugkorridore für Beobachtungen im Freiland zu finden. Für eine erfolgversprechende Durchführung des Zaunexperiments wurden deshalb bekannte Kolonien in Deutschland (Sachsen und Thüringen) sowie in der Schweiz mit folgenden Voraussetzungen gesucht:

- Sie mussten über unterbrochene lineare Leitstrukturen zwischen den Quartiergebäuden und den Jagdgebieten im Wald verfügen;

- die Größe der Kolonie sollte hinreichend groß sein (> 30 Tiere), um Überflüge von mindestens zehn Tieren pro Aus- oder Einflugperiode entlang der unterbrochenen Leitstruktur beobachten zu können;

- die technischen und rechtlichen Voraussetzungen zur Durchführung der Feldexperimente mussten gegeben sein.

Anhand von Luftbildern wurden zehn aussichtsreiche Standorte ausgewählt und dann vor Ort durch Ausflugsbeobachtungen und Anfragen bei den Eigentümern auf mögliche Experimentierstellen überprüft (zwei Kolonien in Sachsen, drei in Thüringen, fünf in der Schweiz).

Aufgrund der Ergebnisse wurden drei Standorte ausgewählt, um Experimente mit unterschiedlichem Zaunabstand durchführen zu können: Kleinteil (Kanton Obwalden, Schweiz), Martinsroda (Thüringen, Deutschland) und Giswil (Kanton Obwalden, Schweiz) (vgl. Abb. 3).

Die Kolonie in Ottendorf, die Anlass für die Untersuchung war, bot selbst keine geeigneten Voraussetzungen.

An den ausgewählten Standorten wurden jeweils an offenen Stellen in der Nähe der Quartiere zwei parallele, 20 m lange und 4 m hohe Zäune quer zur bevorzugten Durchflugsroute der Kleinen Hufeisennase aufgestellt. Als Zaungerüst dienten je nach den örtlichen Gegebenheiten Konstruktionen aus Bauzäunen und/oder Holzlatten. Damit die Zäune im Experiment an allen Standorten eine einheitliche Struktur aufwiesen, wurden sie mit einem Gerüstschutznest (PEFLEX 436 Gerüstschutznetz, grün, Hersteller: TEGUM.ch, Frauenfeld, Schweiz) bespannt (vgl. Abb. 3).

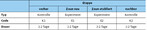

Um die Wirkung des Schutzzaunes wissenschaftlich gesichert belegen zu können, wurde ein Untersuchungsaufbau aus vier Etappen angewendet (vgl. Tab. 1). So wurden Vergleiche zu einer Kontrollphase ohne Zaun (vorher) sowie zu einer Kontrollphase nach dem Zaunexperiment (nachher) durchgeführt. Ein möglicher Gewöhnungseffekt an dem neu errichteten Schutzzaun wurde dadurch evaluiert, dass Beobachtungen nach Aufstellen des Zauns (Zaun neu) mit der Situation nach einem Monat (Zaun etabliert) verglichen wurde.

Bei jeder Etappe des Experiments wurden Daten von mindestens drei Beobachtungsblöcken (Durchflugphasen beim Ausflug abends oder beim Rückflug morgens) gesammelt. In diesen Beobachtungsblöcken wurden möglichst alle Durchflüge direkt beobachtet sowie zusätzlich akustisch und teilweise optisch per IR-Video aufgezeichnet. Zur Registrierung der Flughöhe wurde der Bereich zwischen den Zäunen in drei gleich große Abschnitte eingeteilt (1) Trasse-Quartierseite, 2) Trasse-Mitte, 3) Trasse-Quartierfern). In diesen Zaunabschnitten wurde (mit oder ohne Zaun) jeweils die niedrigste Flughöhe eines durchfliegenden Individuums geschätzt. Um den Anteil der Tiere feststellen zu können, die auf hoher Flughöhe bleiben ( 3 m) oder darunter abtauchen, wurden zur Schätzung der Durchflughöhe reflektierende vertikale Marken in 0,5 m Abstand angebracht.

Die optische Überwachung war mit einer akustischen Erfassung (Ultraschall-Detektoren: Pettersson D240x) verbunden. So konnte bei der Auswertung die Kleine Hufeisennase sicher von anderen Fledermausarten, die ebenfalls am Standort vorkamen, unterschieden werden.

2.4 Ergebnisse

Überquerungen

In den vier Etappen des Experiments (vgl. Tab. 1) wurden insgesamt 1561 Durchflüge der Kleinen Hufeisennase beobachtet, 1126 Durchflüge (72 %) entfielen auf die Experimentphasen mit Zaun. Davon wurden nur 45 (4,2 %) tatsächliche Zaunüberflüge registriert, die anderen Tiere flogen Umwege (Tab. 2).

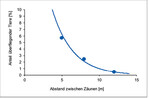

Der Anteil der Überflüge war je nach Experimentstandort sehr unterschiedlich und lag zwischen 0,5 und 5,7 % (Tab. 2). Der Zaunabstand beeinflusst dieses Ergebnis offenbar stark: Je größer er war, desto geringer war der Anteil der überfliegenden Tiere (Abb. 4).

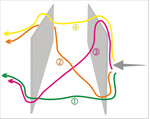

Verhalten

Die meisten Tiere stießen etwa mittig auf die 20 m lange Zaunattrappe (vgl. Abb. 5). Die große Mehrheit der Individuen flog anschließend am Zaun entlang und bevorzugte damit einen Umweg von ca. 10 m gegenüber der Alternative, das 4 m hohe Hindernis im Überflug zu überwinden. Dieses Verhalten verstärkte sich nach einer vierwöchigen Gewöhnungsphase sogar noch (Tab. 2).

Anteil im Kollisionsbereich

Die Mehrzahl der 45 Überflüge erfolgte trotz der 4 m hohen Schutzzäune in einer kritischen Höhe von unter 3 m (Abb. 6a). Dieser Befund zeigte sich selbst bei dem kleinsten Zaunabstand von nur 5 m, bei dem die meisten Überflüge stattfanden (Untersuchungsstandort Kleinteil). Im quartiernahen Bereich und in der Mitte der Trasse flog die Mehrheit der Tiere (58 % bzw. 56 %) in einer Höhe von unter 3 m, während im quartierfernen Abschnitt nur 33 % der Tiere 3 m Flughöhe unterschritten (Abb. 6b).

Zusammenfassung

- Die querenden Tiere flogen beim Zaun mehrheitlich Umwege, der Anteil der Überflüge bei 4 m hohen Schutzzäunen lag unter 5 %, wenn an der Trasse innerhalb von etwa 10–20 m alternative Querungsmöglichkeiten bestanden.

- Die beobachtete geringe Anzahl von Überflügen über den Zaun fand zum Großteil im kritischen Bereich mit Kollisionsgefahr statt.

- Der Anteil der Überflüge nahm mit der Trassenbreite bzw. dem daraus resultierenden Zaunabstand stark ab: Bereits bei der Breite einer zweispurigen Landstraße (8 m) sind (bei Vorhandensein nahe gelegener alternativer Querungsstellen) kaum noch Überflüge zu erwarten.

3 Überprüfung in der Praxis (Monitoring)

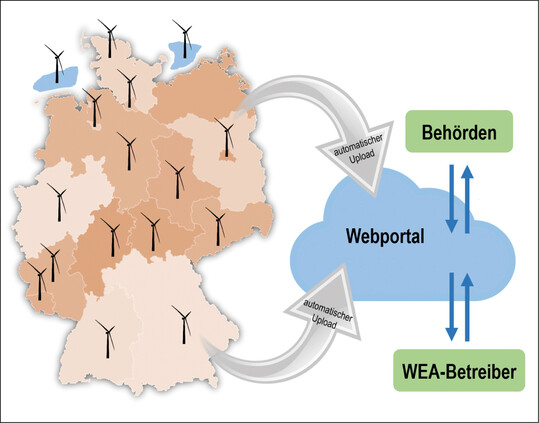

Im vorgestellten Praxisbeispiel wurden aufgrund der Untersuchungsergebnisse des „Zaunexperiments“ für die Staatsstraße S170n Ortsumgehung Friedrichswalde-Ottendorf 4 m hohe Schutzzäune zwischen den geplanten Querungsbauwerken (Unterführungen und Überflughilfen) errichtet, um eine sichere Hinleitung der Kleinen Hufeisennase zu diesen Querungshilfen zu gewährleisten und Kollisionen zu vermeiden. Von 2009 bis 2013 wurde die Wirksamkeit dieser Maßnahmen im Rahmen eines mehrjährigen Monitorings überwacht und bestätigt: 4 m hohe Schutzzäune haben für die Kleine Hufeisennase eine ableitende Wirkung und bieten den Tieren Orientierung bzw. leiten sie zu den Querungsbauwerken (vgl. Abb. 7). Schwachstellen ergaben sich allerdings an den Zaunenden und den Übergängen zu Bauwerken niedriger Höhe (vgl. Abb. 8) (NACHT aktiv & SWILD2016). Im Zusammenhang des Monitorings wurden auch andere Fledermausarten beobachtet, die die Querungshilfen an der S 170n nutzen.

4 Schlussfolgerungen

4.1 Schutzzäune für Fledermäuse

Schutzzäune eignen sich für die Kleine Hufeisennase nicht als sichere Überflughilfe (Kollisionsschutz), aber als Leiteinrichtung. Durch die ablenkende Funktion der Schutzzäune, konnte gezeigt werden, dass bei Trassenabschnitten, die regelmäßig von der Kleinen Hufeisennase überflogen werden, Ableitungen hin zu sicheren Querungshilfen (z. B. Durchlässe, Grünbrücken) geschaffen werden können. Zwischen den Querungshilfen sollten beiderseits der Trasse durchgehende 4 m hohe Schutzzäune oder -wände stehen, die als Leitstrukturen wirken und die Tiere zu den Querungshilfen hinführen (vgl. Abb. 5–7).

Die Schutzzäune werden von den Tieren zumeist nicht überquert, und bei den wenigen Überflügen bewirken sie keine Erhöhung der Flughöhe für sichere Querungen, zumal in der Praxis bei Straßenneubauten die Trassenbreite kaum auf 5 m beschränkt bleibt, einer Breite, bei der noch ehesten ein Effekt zu erkennen war.

Im „Zaunexperiment“ zog die Kleine Hufeisennase Umwege von 10–20 m direkten Überflügen über einen 4 m hohen Schutzzaun vor. Die Zaunlänge war nicht Gegenstand der Untersuchung. Für die Praxis können demnach keine konkreten Ableitungen zu der maximalen von den Fledermäusen noch tolerierten Umweglänge gemacht werden bzw. zu der Frage, in welcher Dichte bzw. räumlichen Nähe die Querungshilfen angeordnet sein müssen. Die Ergebnisse aus Sachsen zeigen jedoch, dass nach einer Gewöhnungszeit von fünf bis zehn Jahren auch Umwege und neu geschaffene Flugkorridore von über 100 m Länge genutzt werden.

Untersuchungen zur Höhe von Schutzzäunen, mit denen sich Kollisionen der Kleinen Hufeisennase verhindern lassen, waren nicht Bestandteil der Untersuchung. Eigene Beobachtungen an Querungsbauwerken der A17 sowie Ergebnisse aus anderen Studien (z. B.Billington2003) zeigen allerdings, dass Zaunhöhen von nur 2 m nicht ausreichen, um die Kleine Hufeisennase vor Straßenquerungen und damit vor Kollisionen mit dem fließenden Verkehr zu schützen. Bei der im Experiment verwendeten Zaunhöhe von 4 m überflog nur ein geringer Teil der Tiere ( 5 %) den Zaun.

In den letzten Jahren hat sich die Empfehlung durchgesetzt, dass eine Mindestzaunhöhe von 4 m nicht unterschritten werden sollte, um die Fledermäuse (ungeachtet ihrer Artzughörigkeit) in ihrem Flugverhalten so zu beeinflussen, dass sie in ausreichender Höhe bzw. außerhalb des potenziellen Kollisionsbereiches von LKWs fliegen (Brinkmannet al. 2012, FGSV 2008,Limpenset al. 2007).

Im Experiment wurden alle Zaunkulissen mit Gerüstschutznetz einer Maschenweite von < 1 cm bespannt. Da dieses Netz fast blickdicht ist, kam der Versuchsaufbau der Wirkung einer Schutzwand nahe. Erfahrungen bei der Wirkungskontrolle an den als Schadenbegrenzungsmaßnahme aufgestellten Zäunen an der S170n zeigen, dass Maschenweiten von 2–3 cm ausreichen, um die Zäune für die Tiere unpassierbar zu machen. Weitere Beobachtungen ergaben jedoch auch, dass bereits weniger als 5 cm breite Lücken von der Kleinen Hufeisennase durchflogen werden. Dementsprechend wirken auch Wildschutzzäune mit einer Maschenweite von > 10 cm für Kleine Hufeisennasen nicht als Barrieren. Ebenfalls wurde aufgezeigt, dass einfache Überflughilfen (Kabel-/Schilderbrücken) für Fledermäuse wirkungslos sind (Claireauet al. 2018,Dahl Mølleret al. 2016).

4.2 Fachliche Empfehlungen zur Schadensbegrenzung

Alle Ergebnisse des Zaunexperiments beziehen sich auf die Kleine Hufeisennase und berücksichtigen die enge Strukturgebundenheit dieser Art (Abb. 9). Die sich daraus ergebenden Gestaltungsvorschläge für die Anlage von Fledermausschutzzäunen in der Straßenbaupraxis gelten primär für diese Fledermausart, können aber auch Grundlage für eine analoge Anwendung bei anderen eng strukturgebundenen Fledermausarten sein. Der Verwendung von Zäunen für andere Fledermausarten sollten jedoch weitere funktionale Überprüfungen vorangehen (s. auch die Empfehlungen inDekkeret al. 2016).

Umfassende Untersuchungen zur Effizienz sowie zu Mindesthöhen von Schutzwänden oder -zäunen, um Kollisionen der verschiedenen Fledermausarten mit Fahrzeugen zu vermeiden, liegen bislang nicht vor.Christensenet al. (2016) überprüften das Verhalten von Wasserfledermaus, Mückenfledermaus und Mopsfledermaus an 4 m hohen Schutzwänden, die an traditionellen Flugrouten installiert wurden. Eine Wirksamkeit als Überflughilfe konnten sie dabei nicht nachweisen.

Das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) hat eine Arbeitshilfe zur „Planung und Gestaltung von Querungshilfen für Fledermäuse“ für die projektbezogene Anwendung in der straßenbaulichen Praxis veröffentlicht (Brinkmannet al. 2012). Diese ist im Zuständigkeitsbereich der Straßenbauverwaltung des Freistaats Sachsen verbindlich anzuwenden. Die Arbeitshilfe bündelt die derzeit besten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Querungshilfen, Leit- und Sperreinrichtungen sowie zu Irritations-, Kollisions- und Blendschutz. Aktuelle Leitfäden zu Fledermäusen und Straßen wurden in Frankreich und der Schweiz veröffentlicht (CEREMA2016, Lugonet al. 2017).

Das hier vorgestellte „Zaunexperiment“ beschreibt einen Weg, der aus unserer Sicht grundsätzlich vor der standardisierten Einführung von Schadensbegrenzungsmaßnahmen erfolgen müsste: Vor der Umsetzung einer neuartigen Maßnahme sollte deren Wirksamkeit für die jeweilige Zielart überprüft werden bzw. bekannt sein, damit auch eine ausreichende Planungs- und Rechtssicherheit vorliegt.

Dank

Wir danken der Auftraggeberin (DEGES), den Quartierbesitzern in Thüringen und der Schweiz sowie den Mitarbeitern und Helfern bei den Feldexperimenten und den Auswertungen.

Literatur

AGQuerungshilfen(2008):Ergebnisse der Expertenbefragung zur Funktionsweise von Querungshilfen im Rahmen der zweiten Arbeitsgruppensitzung am 07./08.10.2008 in Hannover (an der Befragung nahmen teil: L. Bach, D. Barre, F. Bontadina, M. Biedermann, R. Brinkmann, C. Dense, Ch. Dietz, M. Dietz, H.-J. Gruber, I. Karst, K. Mayer, I. Niermann, J. Pir, U. Rahmel, G. Reiter, W. Schorcht, C. Steck, A. Zahn). Unveröff. Mskr., 9 S.

Biedermann, M., Boye, P. (2004): Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800). In:Petersen, B.,Ellwanger, G., Bless, R., Boye, P., Schröder, E., Ssymank, A. (Hrsg.): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland, Bd. 2, Wirbeltiere. Schr. R. Landsch.pfl. u. Nat.sch. 69 (2), 517–522.

Billington, G.(2001): A 66 Stainburn & Great Clifton Bypass, Cumbria. Mitigation Assessment: Scale Beck Woodland Bat Report, July, September & October 2001. Greena Ecological Consultancy.

–(2003): A66 Stainburn & Great Clifton Bypass, Cumbria. Mitigation Assessment: Scale Beck Woodland Monitoring, August 2002/July 2003. Greena Ecological Consultancy.

Bontadina, F., Britschgi, A., Theiler, A.(2004): Use of an artificial hedgerow as flight path by an endangered bat species: a field experiment and its implications for conservation. Proceedings of the Society for Conservation Biology – 18th Annual Meeting, New York.

Brinkmann, R., Biedermann, M., Bontadina, F., Dietz, M., Eidam, T., Hintemann, G., Karst, I., Lindner, M., Schmidt, C., Schorcht, W. (2012):Planung und Gestaltung von Querungshilfen für Fledermäuse – Eine Arbeitshilfe für Straßenbauvorhaben im Freistaat Sachsen. Herausgegeben vom Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, 116 S. ( www.verkehr.sachsen.de/download/verkehr/bq_SM WA_Querungshilfen_WEB.pdf)

BMS, SWILD (2004):Sonderuntersuchung zur Wochenstube der Kleinen Hufeisennase von Friedrichswalde-Ottendorf/Sachsen. Gutachten im Auftrag der DEGES. ( www.swild.ch/deges )

CEREMA (2016):Chiroptères et infratstructures de transportes.Guide méthodologique. 167 S. ( www.cerema.fr )

Christensen, M., Fjederholt, E.T., Baagøe. H.J., Elmeros, M. (2016): Hop-overs and their effects on flight heights and patterns of commuting bats – a field experiment. - SafeBatPaths Technical Report. Conference of European Directors of Roads (CEDR), Brussels.

Claireau, F., Bas, Y., Puechmaille, S., Julien, J.-F., Allegrini, B., Kerbiriou, C.(2018): Bat overpasses: an insufficient solution to restore habitat connectivity across roads. Journal of Applied Ecology. doi: 10.1111/1365-2664.13288

Dahl Møller, J., Dekker, J., Baagøe, H.J., Garin, I., Alberdi, A., Christensen, M., Elmeros, M.(2016): Effectiveness of mitigating measures for bats – a review. CEDR Call 2013: Roads and Wildlife SafeBatPaths. ( bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Forskning/Kaloe/safebatpaths/Effectiveness_of_bat_mitigation_on_roads_A_re view.pdf)

Dekker, J., Berthinussen, A., Ransmayr, E., Bontadina, F., Marnell, F., Apoznanski, G., […] Elmeros, M. (2016): Future research needs for the mitigation of the effects of roads on bats. CEDR Call 2013: Roads and Wildlife – SafeBatPaths. ( bios.au.dk/fileadmin/bioscience/Forskning/Kaloe/safebatpaths/Bat_mitigation_on_roads_Future_research_needs.pdf )

FGSV (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen; 2008): Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen für Tiere und zur Vernetzung von Lebensräumen an Straßen (MAQ).

Hirzel, A.H., Hausser, J., Chessel, D., Perrin, N.(2002): Ecological-niche factor analysis: How to compute habitat-suitability maps without absence data? Ecology 83, 2027-2036.

Limpens, H.J.G.A., Twisk, P., Veenbaas, G.(2007): Bats and road construction. ( publicaties.minienm.nl/documenten/bats-and-road-construction )

Lugon, A., Eicher, C., Bontadina, F. (2017): Fledermausschutz bei der Planung, Gestaltung und Sanierung von Verkehrsinfrastrukturen - Arbeitsgrundlage. Im Auftrag von BAFU und ASTRA. 78 S. swild.ch/publi/BE_FM-Verkehr_ 2017.pdf

Meinig, H., Boye, P., Hutterer, R.(2009): Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere (Mammalia) Deutschlands. Stand Oktober 2008. – Naturschutz und Biol. Vielfalt 70 (1), 115-153.

NACHTaktiv , SWILD (2006a): Monitoring von Schadensbegrenzungsmaßnahmen für die Kleine Hufeisennase BAB A17 - 1. Funktionskontrolle 2006. Unveröff. Studie im Auftrag der DEGES. ( swild.ch/Ottendorf )

– (2006b): Funktionskontrolle von Schadensbegrenzungsmaßnahmen: Monitoring 2007–2009. Konzept im Auftrag der DEGES. ( swild.ch/Ottendorf )

– (2006c):S 170 OU Friedrichswalde-Ottendorf, VKE 315. Nachuntersuchung 2006 Konfliktbereich S 5 zur Sonderuntersuchung „Kleine Hufeisennase Friedrichswalde Ottendorf/Sachsen“. Unveröffentlichter Bericht im Auftrag der DEGES. ( swild.ch/Ottendorf )

– (2016):Monitoring von Schadensbegrenzungsmaßnahmen für die Kleine Hufeisennase, Staatsstraße S170n (Freistaat Sachsen) Bereich Friedrichswalde Ottendorf – Ergebnisse der 5jährigen Funktionskontrolle 2009 bis 2013. Abschlussbericht im Auftrag der DEGES, Berlin, 84 S. (plus Anhang).

Plan T (Planungsgruppe Landschaft und Umwelt; 2001): Landschaftspflegerischer Begleitplan zur BAB A 17, 3. Abschnitt AS Pirna bis Bundesgrenze D/CZ im Auftrag der DEGES.

–(2002): FFH-Verträglichkeitsprüfung zu den FFH-Gebietsvorschlägen „Seidewitztal und Börnersdorfer Bach“ und „Bahretalbach“. Gutachten im Zuge der BAB A 17, 3. Abschnitt AS Pirna bis Bundesgrenze D/CZ im Auftrag der DEGES.

SWILD, NACHTaktiv (2007): Schadensbegrenzung für die Kleine Hufeisennase an Straßen – Experimente zur Wirksamkeit von Schutzzäunen. Unveröff. Bericht im Auftrag der DEGES, Berlin, 31 S.

Wray, S., Reason, P., Wells, D., Cresswell, W., Walker, H.(2006):Design, installation, and monitoring of safe crossing points for bats on a new highway scheme in Wales. IN: Proceedings of the 2005 International Conference on Ecology and Transportation, Eds. Irwin CL, Garrett P, McDermott KP. Center for Transportation and the Environment, North Carolina State University, Raleigh, NC: pp. 369-379.

Fazit für die Praxis

Kontakt

Inken Karst studierte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena Biologie/Ökologie und gründete im Jahr 2001 mit den beiden Mitautoren das Büro NACHTaktiv – Biologen für Fledermauskunde in Thüringen. Tätigkeitsgebiete sind Erfassungen und Fachgutachten sowie angewandte Forschungsvorhaben mit dem Arbeitsschwerpunkt Kleine Hufeisennase. Arbeitet seit Gründung der Stiftung Fledermaus 2009 ehrenamtlich im Stiftungskuratorium.

Martin Biedermann studierte Biologie/Zoologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und ist Mitbegründer des Büros NACHTaktiv – Biologen für Fledermauskunde GbR. Themenschwerpunkte sind angewandte Fledermausforschung und -schutz, Monitoring, Kleine Hufeisennase, waldbewohnende Fledermausarten. Seit 1997 ehrenamtlich aktiv im Vorstand der Interessengemeinschaft Fledermausschutz und -forschung Thüringen (IFT) e.V.

> martin.biedermann@fmthuer.de

Wigbert Schorcht studierte Biologie/Zoologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und ist Mitbegründer des Büros NACHTaktiv – Biologen für Fledermauskunde GbR. Projekte zu angewandter Fledermausforschung, Monitoring, Kleine Hufeisennase und waldbewohnende Fledermausarten stehen dabei im Mittelpunkt. Ist seit der Gründung der Naturstiftung DAVID 1998 ehrenamtlich in deren Präsidium tätig.

Dr. Fabio Bontadina studierte Wildtierbiologe an der Universität Zürich und promovierte zum Schutz von Fledermäusen an der Universität Bern. Mitbegründer und Geschäftsleiter der Schweizer Beratungs- und Forschungsgemeinschaft SWILD, die in den Bereichen Siedlungsökologie, Naturschutz, Wildtierforschung und Kommunikation tätig ist. Gastforscher an der Abteilung Biodiversität und Naturschutzbiologie der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.