Wildpflanzen statt Mais für Biogas

Abstracts

Der verstärkte Einsatz erneuerbarer Energien ist notwendig, um CO2-Emissionen zu senken. Dies sollte aber nicht zu Biodiversitätsverlust durch verstärkten monokulturartigen Anbau von Mais als Substrat für die Biogasanlagen führen. Der Anbau von Wildpflanzen statt Mais könnte diesem Biodiversitätsverlust entgegenwirken. Die hier vorgestellte Akzeptanzstudie zeigt, dass auch die Landwirte, die solche Wildpflanzenmischungen anbauen, diese Vorteile sehen. Sie erwarten positive Auswirkungen auf die Biodiversität und schätzen die Aufwertung des Landschaftsbildes sowie die damit einhergehende Verbesserung des Images ihres Berufsstandes. Auch die Eignung der Flächen für Niederwildhege und als Bienenweide wird als positiver Aspekt wahrgenommen. Hemmende Faktoren sind der geringere Ertrag und die Tatsache, dass eine finanzielle Förderung im Rahmen der derzeitigen Förderrichtlinien nicht vorgesehen ist. So sind es bisher hauptsächlich überdurchschnittlich große und jagdlich engagierte Betriebe, die sich diese Kulturform leisten.

- Veröffentlicht am

Wild plants instead of maize for biogas – what influences the acceptance of this biodiversity-promoting alternative crop?

An increase in biogas production is needed to decrease CO2emissions. With the current production systems in Germany, this has led to increased farming of maize in monocultures, which in turn has negatively influenced biodiversity in agrarian landscapes. Wild, native plant species can be farmed for biogas production and mitigate these negative effects by substituting maize and increasing biodiversity in cropping systems. Using survey and interview data, this study shows the advantages which farmers who grow these wild plant mixtures see in comparison to maize. They value the positive effects on biodiversity and landscape aesthetics, as well as the improved public image of agriculture in general. Further positive aspects are the suitability of this crop as feed and habitat for bees and small game. Factors hindering acceptance are lesser yield and the complete lack of financial incentives. Currently it is mainly larger farms and those farmers interested in hunting who can afford to cultivate wild plants.

Eingereicht am 20. 07. 2020, angenommen am 09. 10. 2020

1 Einleitung

Landwirtschaft hat – je nachdem, wie sie betrieben wird – maßgeblichen Anteil am Artenverlust oder der Steigerung der Biodiversität in der Kulturlandschaft. Sie spielt eine bedeutende Rolle, da 50 % der Fläche Deutschlands landwirtschaftlich genutzt werden (Kremen & Merenlender2018, Statistisches Bundesamt 2018). Diese Tatsache muss auch beim Ausbau erneuerbarer Energien berücksichtigt werden, der aus Klimaschutzgründen erwünscht (CDU, CSU, SPD2018) und notwendig ist (BfN 2018).

Durch den Anbau von Biomasse zur Vergärung in Biogasanlagen wird landwirtschaftliche Fläche beansprucht. Brachen und extensiv genutzte Flächen wurden seit dem „Biogas-Boom“ wieder zunehmend in die Bewirtschaftung genommen (Oppermannet al. 2008). Da Mais hohe Biomasseerträge liefert, hat sich sein Flächenanteil in den vergangenen Jahren stetig erhöht (Meßneret al. 2018), was, bedingt durch die intensive Bewirtschaftung mit hohem Düngereinsatz, die Biodiversität schmälert und zu einem in vielen Gebieten monotonen Landschaftsbild geführt hat (Brookeet al. 2009,Schmidtet al.2018 ).

Eine mögliche Alternative sind mehrjährige Wildpflanzenmischungen mit heimischen Arten (Anderson & Fergusson2006,VonCossel & Lewandowski2016). Diese Kulturen fördern die Biodiversität in der Agrarlandschaft. Im Rahmen der Regionale 2016 wurde das Projekt GrünSchatz (https://www.uni-muenster.de/GruenSchatz/) realisiert, das signifikante Habitatverbesserungen für verschiedene Tiergruppen durch solche Kulturen nachweisen konnte. Insbesondere blütenbesuchende Insekten wie zum Beispiel Falter sowie Agrarland-Vögel profitieren von diesen Strukturen (Günneret al.2018). Derartige Kulturen liefern wertvolle Ökosystemleistungen, werten das Landschaftsbild auf und verbessern so das Image der Landwirtschaft. Allerdings ergeben die Wildpflanzen gegenüber Maiskulturen etwas geringere Massenerträge sowie eine geringere Ausbeute an Biogas und sind daher weniger lukrativ (Friedrichs2013).

Die vorliegende Untersuchung fokussiert auf die Erforschung der Akzeptanz dieser Alternative. Denn nur, wenn eine größere Anzahl Biomasse anbauender Betriebe die Wildpflanzenkultur aus ökologischen, ökonomischen, landschaftsästhetischen oder Imagegründen als attraktiv und gewinnbringend beurteilt (Karaliet al.2014, Schenket al.2007, Stupaket al.2019), besteht die Chance auf Umsetzung und damit auf großflächige Erhöhung der Biodiversität.

Momentan sind die Wildpflanzenkulturen nicht Bestandteil finanziell geförderter Agrarumweltmaßnahmen oder ähnlicher Anreizsysteme. Unsere Untersuchungen mithilfe von Fragebögen, Interviews und einer Online-Umfrage mit der relevanten Zielgruppe (Landwirte) zeigen, dass eine potenzielle Bereitschaft für einen Anbau dennoch besteht. Die Untersuchungen wurden im Münsterland, einer Veredlungsregion mit hoher Dichte an Schweinemastbetrieben und überproportional hohem Anteil an Maisanbaufläche durchgeführt (DMK 2020b).

2 Material und Methode

2.1 Untersuchungsgebiet

Das westliche Münsterland liegt zwischen dem Ruhrgebiet im Süden und den Baumbergen bei Billerbeck im Norden. Diese Landschaft, die auch als „Münsterländische Parklandschaft“ bezeichnet wird, ist traditionell durch ein von landwirtschaftlicher Nutzung geprägtes Nebeneinander von Äckern, Wiesen, Hecken und kleinen Waldstücken charakterisiert. 86 % des landwirtschaftlich genutzten Bodens werden ackerbaulich genutzt. Das Münsterland wird heute als eine der leistungsfähigsten Veredlungsregionen der Erde angesehen (Becker & Lammers2014). Dies führt zu einer hohen Dichte an Mastbetrieben und entsprechendem Futteranbau.

Zwischen 2005 und 2012, seit Inkrafttreten des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), hat der Anteil der Maisflächen hier stark zugenommen. Er liegt derzeit bei etwa 46 % der Ackerfläche (Becker & Lammers2014); in einigen Kreisen erreicht er sogar bis zu 60 % (DMK 2020b). Mitunter wird von einer „Vermaisung der Landschaft“ gesprochen (Demuth & Heiland2014,Herbeset al. 2014).

2.2 Erhebungen zur Akzeptanz

Die Akzeptanz für Wildpflanzenkulturen wurde mittels Methodentriangulation (Carteret al. 2014) untersucht, um durch die Einnahme verschiedener Perspektiven ein möglichst valides Bild der empirischen Realität zu gewinnen. Als Maß für die Akzeptanz werden dabei in Anlehnung anLucke(1996) die Einschätzungen bezüglich des Nutzens und der Risiken des Wildpflanzenanbaus ausgewertet. Die Faktoren für die Akzeptanz wurden in den weiteren Schritten mit Interviews und einer Online-Umfrage unter „Wildpflanzenanbauern“ ermittelt.

2.2.1 Fragebogen

Teilnehmer der Tagung „Energie aus Wildpflanzen – erste Erkenntnisse aus dem Projekt GrünSchatz“ am 01.07.2016 füllten den Fragebogen aus, in dem ihre Einstellungen gegenüber erneuerbarer Energie und den Substratpflanzen Mais und Wildpflanzenmischung erfragt wurden. Tagungsteilnehmer waren Landwirte, Studierende des ILÖK und Planer. Sie wurden gebeten, die ökonomischen, ökologischen und auch ästhetischen Auswirkungen von Biogasanlagen sowie des Anbaus von Mais oder Wildpflanzen als alternativem Substrat zu beurteilen und die Förderungswürdigkeit von Wildpflanzenkulturen einzuschätzen. Um die Perspektiven der unterschiedlichen Berufsgruppen differenzieren zu können, wurden Daten zum beruflichen Hintergrund der Befragten erhoben. Die Umfrage wurde mit EvaSys aufbereitet. Die generierten Datensätze wurden mit Excel statistisch ausgewertet.

2.2.2 Interviews

Die in der Fragebogenumfrage gewonnenen Erkenntnisse wurden in leitfadengestützten Interviews validiert und vertieft. Dazu wurden die Landwirte, die im Rahmen des Projektes GrünSchatz erste Erfahrungen im Bereich Wildpflanzenanbau sammeln konnten, sowie weitere Wildpflanzen anbauende – und Biogas erzeugende Landwirte im Untersuchungsgeiet interviewt. Zentrale Frage war, ob und unter welchen Umständen der Anbau von Wildpflanzen attraktiv für sie sein könnte und inwiefern sie diese Kultur als ökologischen und ästhetischen Gewinn einstufen. Zudem wurde die Frage gestellt, ob die Kultur eine Verbesserung des Images der Landwirtschaft bewirken kann.

Wenn folgende Themenbereiche nicht spontan von den Interviewpartnern angesprochen wurden, wurde gezielt nachgefragt.

- Welche Auswirkungen auf die Artenvielfalt bei Pflanzen und Tieren erwarten Sie bei Anlage der Wildpflanzenkulturen im Rahmen des Projektes GrünSchatz?

- Welche Auswirkungen auf das Landschaftsbild erwarten Sie von Wildpflanzenkulturen?

- Welche Auswirkungen auf Ihr Ansehen – auch in der Nachbarschaft und unter Kollegen – erwarten Sie durch die Anlage von Wildpflanzenkulturen?

- Wie müssten die finanziellen Rahmenbedingungen aussehen, damit Sie eine derartige Kultur in Ihrem Betrieb realisieren könnten?

- Welche Rolle spielt es für Sie, dass diese Wildpflanzenkulturen zurzeit nicht naturschutzrechtlich gefördert und reglementiert werden?

Die qualitative Auswertung der Interviews erfolgte induktiv-deduktiv nach Mayring (2010), unterstützt durch die Transkriptions- und Analyesoftware Atlas.ti.

2.2.3 Online-Umfrage

Abschließend wurde untersucht, welche Faktoren – allen Bedenken zum Trotz – ausschlaggebend sind, derzeit bereits Wildpflanzen zum Zweck der Substratgewinnung anzubauen.

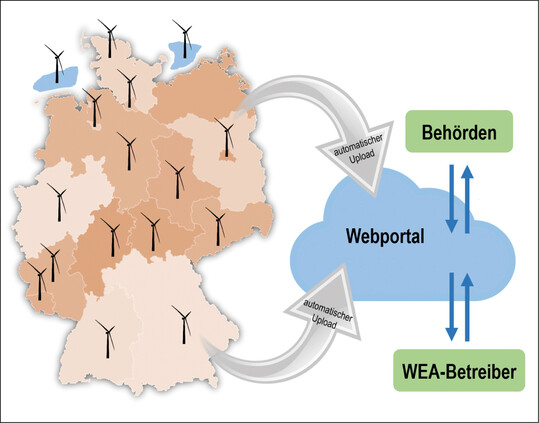

Dazu wurden in einem dritten Schritt im Rahmen einer Online-Umfrage in Zusammenarbeit mit Dr. Andreas Kinser über die Homepage und die Kontakte der Deutschen Wildtier Stiftung gezielt Wildpflanzen anbauende Betriebe angesprochen. In dieser Erhebung erfolgte eine deskriptive statistische Auswertung mit Excel.

3 Ergebnisse

3.1 Fragebogenumfrage

Im Folgenden werden die Ergebnisse der standardisierten Fragebogenerhebung vorgestellt (n = 51).

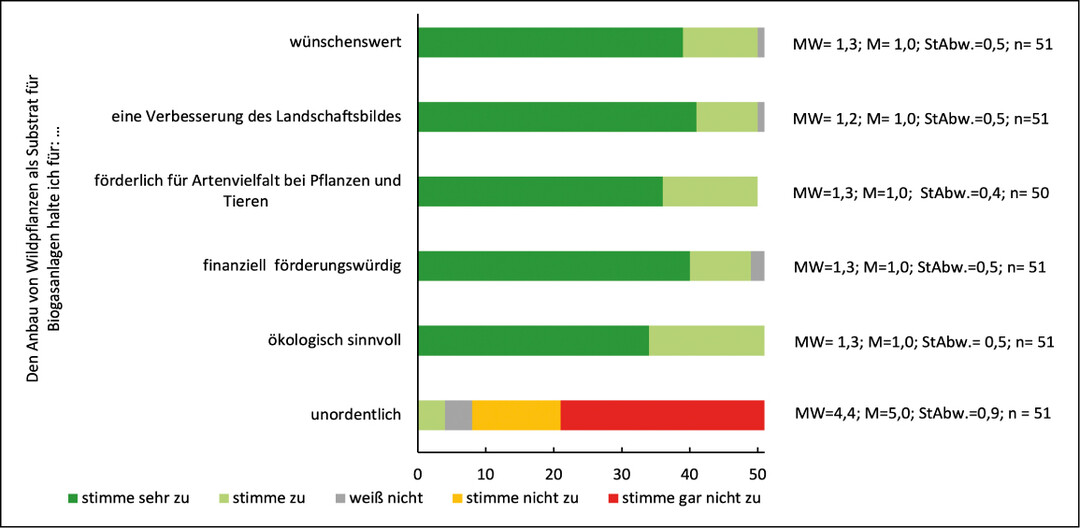

Die Biogasproduktion aus Wildpflanzen wird von nahezu allen Befragten positiv bewertet. Einigkeit besteht darüber, dass diese als Substrat für Biogasanlagen wünschenswert seien. Alle Befragten erwarten positive Auswirkungen auf die Biodiversität bei Pflanzen und Tieren und für das Landschaftsbild. Konsequenterweise stimmen alle Befragten der Aussage zu, es sei gerechtfertigt, den Anbau von Wildpflanzen zu fördern. Als „unordentlich“ und damit negativ im Sinne der Landschaftsästhetik wird das Erscheinungsbild der Wildpflanzenkulturen nur von einem geringen Teil der Befragten eingestuft (Abb. 1).

Trotz dieser grundsätzlich positiven Haltung förderte die Befragung Bedenken auf verschiedenen Ebenen zutage. Zum einen befürchtet die große Mehrheit der befragten Landwirte finanzielle Mindererträge; die meisten stimmen der Aussage mehrheitlich nicht oder gar nicht zu, dass Wildpflanzen eine finanziell attraktive Alternative zum Mais seien. Bei den Nicht-Landwirten äußern nur 34,4 % derartige Bedenken (Abb. 2).

Zweitens beurteilen Landwirte die Beeinträchtigung der Biodiversität durch Maiskulturen weniger negativ als Nicht-Landwirte: 38,9 % stimmen der Aussage zu, den Anbau von Mais als Biogassubstrat für unproblematisch für die Biodiversität zu halten. Drittens wird insbesondere von der Gruppe der Landwirte (44,4 %) befürchtet, durch den Anbau von Wildpflanzen komme es zu ackerbaulichen Problemen. Von den Nicht-Landwirten sehen das nur 12,5 % so. Zuletzt differiert die Meinung darüber, ob die Substratgewinnung durch Maiskulturen dem Landschaftsbild zuträglich ist, zwischen Landwirten und Nicht-Landwirten stark. 61,1 % der Landwirte, aber nur 34,4 % der Nicht-Landwirte stimmen der Aussage zu, dass Biogasproduktion optisch ins Landschaftsbild passt. Fast ein Viertel (18 % der Landwirte und 32 % der Nicht-Landwirte) der Befragten äußern sich unentschieden.

3.2 Leitfadengestützte Interviews

Die Ergebnisse der neun, auf die Fragebogenstudie inhaltlich aufbauenden, leitfadengestützten Interviews zeigen die von Landwirten wahrgenommenen Potenziale und Schwächen des Wildpflanzenanbaus. In der folgenden Ergebnisdarstellung erläutern Zitate die Standpunkte der Befragten (Zitate durch Anführungszeichen gekennzeichnet).

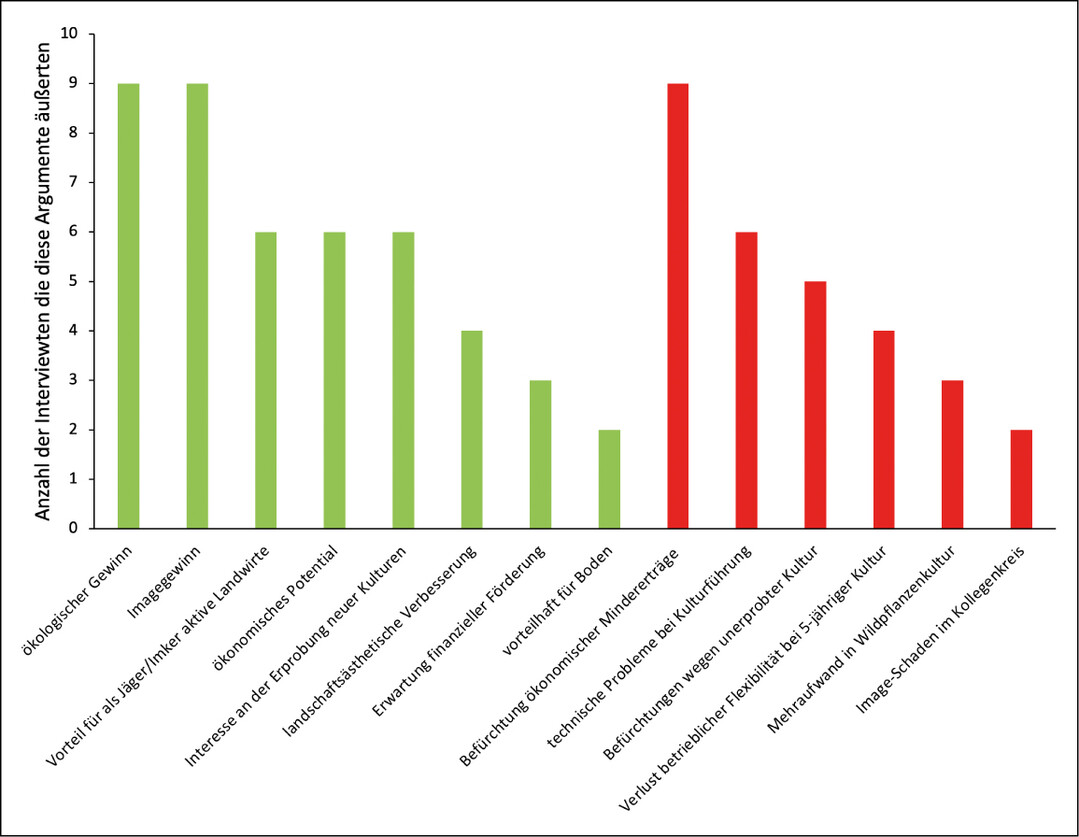

Das am häufigsten genannte Pro-Argument für die Wildpflanzenmischung ist der ökologische Gewinn (Abb. 3): „Ich habe es erstmal aus ökologischen Gesichtspunkten gemacht.“ „Wir brauchen solche Pflanzen, denn ohne Bienen haben wir langfristig sowieso ein Problem.“ Es ist den Landwirten bewusst, dass die Landwirtschaft eine Rolle beim Verlust der Biodiversität spielt: „Dass wir als Landwirte da auch eine Mitverantwortung tragen, ist unbestritten und einer der wesentlichen Gründe, weswegen ich sage: ‚Wir möchten gerne da tätig werden‘.“

Dabei wird besonders begrüßt, dass der Anbau in die übliche, landwirtschaftliche Landnutzung integriert werden kann: „Wir müssen versuchen, da Systeme zu entwickeln, die wir auch in der breiten Agrarfläche implementieren können.“ „[Den] Ansatz finde ich ja schon sehr gut, dass man guckt, dass man ökologische Räume schafft, sinnvolle Räume, die dann aber auch zu nutzen sind.“

Auch die Multifunktionalität der Wildpflanzenkultur wird als Chance gesehen: „Wenn wir jetzt hingehen und haben da dann die Möglichkeit, eine einigermaßen ertragsfähige und nährstoffzehrende Dauerkultur anzulegen, und genau das ist das, was dann auch für den Artenreichtum noch Sinn macht, dann denke ich, dann haben wir sehr viele Fliegen mit einer Klappe geschlagen.“ Daneben wird auch eine positive bodenpflegende Wirkung der Kultur erwähnt.

Für vier von neun Interviewten sind auch die positiven Auswirkungen auf das Landschaftsbild ein Argument für den Anbau der Wildpflanzenkultur. So argumentiert ein Befragter, die Kultur sei bis zur Ernte etwas „[…] sehr Aufwertendes wegen der blühenden Flächen“. Ein weiterer Landwirt äußert: „Das Landschaftsbild wird durch GrünSchatz deutlich besser, deutlich aufgewertet.“ Daneben fällt auf, dass von zwei Dritteln der Interviewpartner der Nutzen für Imkerei und Jagd betont wird: „Hauptintention war, [dass ich] was für das Wild tun wollte.“ Ein anderer sagt: „Dem habe ich eine ganze Saatgutpackung besorgt, der ist Imker. Der hat [das] gemacht, der ist sowas von glücklich.“

Als zweithäufigstes Argument für die Anlage von Wildpflanzenkulturen wird genannt, dass sie zu einer Verbesserung des Images der Landwirtschaft beitragen können: „Die von außen gucken, die sind alle begeistert.“ Und: „[Den] ‚Biogasern‘ […] denen tut eine gewisse Imagepflege eigentlich auch gut.“ Ein Weiterer führt aus: „Mensch, ich hatte in 20 Jahren noch nie so viele positive Rückmeldungen auf meinen Berufsstand bekommen wie durch die paar Hektar von dem Zeug.“ Ein Befragter äußert, derartige Kulturen könnten auch dem Ansehen unter Kollegen förderlich sein: „Wenn dann aber richtig […] zwei Meter hoher Bewuchs ist, dann erkennt man das schon eher als Nutzpflanze von außen.“

Sechs der Befragten sehen durchaus ökonomische Potenziale in der Kultur: „Aus wirtschaftlichem Interesse mache ich es.“ Zudem werden positive Aspekte in Bezug auf den Betriebsablauf aufgeführt: „[Das ist] gut, weil das ja ein bisschen außerhalb der anderen Arbeitsspitzen ist.“ Sie sehen im Anbau der Wildpflanzenmischung eine spannende Chance, neue Kulturen auszuprobieren, und regen an, diese auf größeren Flächen anzulegen: „Die Idee ist halt, nicht mehr in diesem Streifensystem zu bleiben, wir müssen einfach mal Schläge machen von zwei, drei Hektar.“

Es gab bei den Landwirten sowohl Pro- als auch Contra-Argumente bezüglich der Nicht-Einbindung in einen naturschutzrechtlichen Rahmen, der Fördermöglichkeiten und Handlungsbeschränkungen beinhalten kann. Positiv wurde bewertet, dass keine Naturschutzvorgaben bestehen: „Ich habe da keine langfristigen Verpflichtungen.“ Der Flexibilitätsverlust durch die auf fünf Jahre angelegte Kultur wird von einigen Interviewpartnern als negativ angesehen.

Wichtigstes Argument der Interviewten gegen den Wildpflanzenanbau ist die Sorge, ökonomische Verluste zu machen: „Dann sage ich Ihnen klipp und klar, wieso soll ich das Zeug anbauen, wenn ich […] das Doppelte mit Mais erwirtschaften kann“ oder: „Letztendlich ist es so. Wenn mein Betrieb gescheitert ist, weil er betriebswirtschaftlich am Ende ist, weil ich also kein Geld am Ende des Jahres auf meinem Konto habe, dann muss ich mich auch über ökologische Dinge nicht unterhalten.“

Ein Interviewpartner beschreibt seine ökologischen Ambitionen, die nur in einer ökonomisch auskömmlichen Situation funktionieren, mit der Aussage: „Wissen Sie, warum ich das mache? Weil ich das gut finde und weil ich es mir leisten kann!“ Es wird zudem erwähnt, dass die hohen Pacht- und Bodenpreise Landwirte zwingen, möglichst ertragreiche Feldfrüchte anzubauen: „Wir sind hier ein ganz intensives Gebiet mit wahnsinnig hohen Grund- und Bodenpreisen.“ Diese Situation stellt für einen Landwirt ein Entscheidungsdilemma dar: „Eine Zwickmühle, rein aus wirtschaftlichen Gründen würde man ja sagen, es muss alles voller Mais [sein] und weil der am schnellsten und am besten wächst.“

Daneben bestehen Bedenken bezüglich der technischen Handhabung der noch relativ neuen und bei den Interviewpartnern noch wenig erprobten Kultur. Genannt wurden sowohl Schwierigkeiten bei der Ernte durch einen Lohnunternehmer als auch Bedenken bezüglich einer möglichen Steigerung des Unkrautdrucks. Sorgen umfassen etwa „[...] Ernteprobleme und [...] dass der Häckslerfahrer da nicht reinfahren wollte.“ Darüber hinaus wird befürchtet, „[...] dass manche [...] unerwünschte Wildkräuter, sprich Distel, sich da sehr stark ausbreiten können [...] [und] die Flächen im Umfeld [...] versauen.“

3.3 Ergebnisse der Online-Umfrage

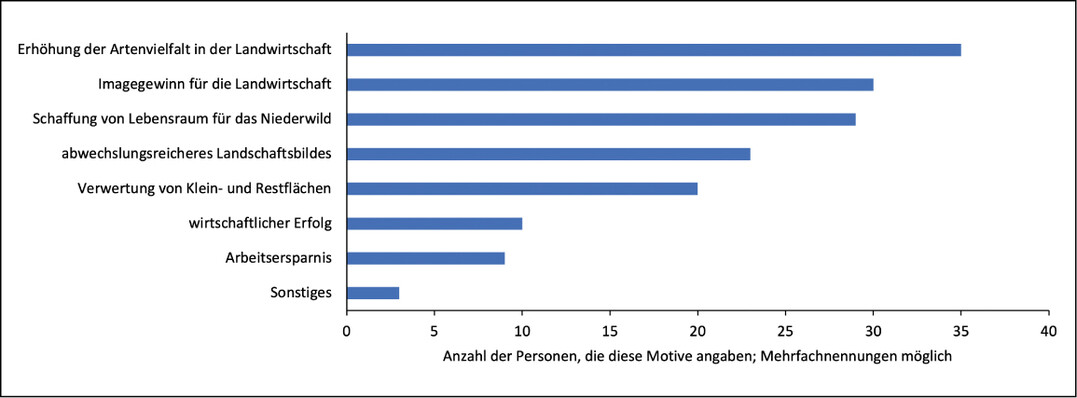

Die Online-Befragung, auf die 51 Antworten eingingen, gibt Aufschlüsse über die Beweggründe derer, die Wildpflanzen anbauen, sowie über die Rahmenbedingungen, welche dies ermöglichen.

Es zeigt sich, dass es in erster Linie überdurchschnittlich große und zu 96 % konventionell wirtschaftende Betriebe sind, von denen 60,8 % finanzielle Einbußen durch den Anbau haben, diese aber offensichtlich in Kauf nehmen (können).

21 von 51 Betrieben geben an, mit unterstützenden Kooperationspartnern wie Jägern, Imkern, Energieversorgern oder Gemeinden zusammenzuarbeiten. Eine Kooperation mit Tourismusverbänden – aufgrund des landschaftsästhetischen Gewinns eigentlich naheliegend – wurde in keinem Fall genannt.

Als maßgebliche Motivation geben 68,6 % der Betriebe eine Erhöhung der Artenvielfalt an. Auch der Imagegewinn (58,8 %) und die Schaffung von Lebensraum für Niederwild (56,8 %) werden häufig genannt. Für 45 % der Befragten ist ein abwechslungsreicheres Landschaftsbild Motivation für den Anbau. Auch die Möglichkeit, Wildpflanzen auf sonst ungenutzten Rest- oder Kleinflächen anzubauen, spielt eine Rolle (39,2 %). Wirtschaftlicher Erfolg (19,6 %) und Arbeitsersparnis (17,6 %) werden von einer Minderheit der Betriebe als motivierende Faktoren genannt (Abb. 4).

4 Diskussion

Die botanischen und faunistischen Untersuchungen im GrünSchatz-Projekt belegen die ökologische Wirksamkeit der relativ niederschwelligen Maßnahme des Wildpflanzenanbaus (Günneret al. 2018). Die Artenvielfalt der Wildpflanzenkulturen, die mehrjährige Standzeit, die wenigen Eingriffszeitpunkte – einmal im Frühjahr zur Düngung und einmal Anfang August zur Ernte – legen nahe, dass derartige Flächen auch der Biotopvernetzung zuträglich sein können. Die in der Anfangsphase des Anbaus genannten technischen Schwierigkeiten mit der Kultur in Bezug auf Aussaat, Ernte und Verarbeitung in der Biogasanlage sind behoben (vergleicheAnderson&Fergusson2006,von Cossel&Lewandowski2016). Das große Potenzial der Wildpflanzenkultur liegt nun darin, dass sie auch in der konventionellen Landwirtschaft realisiert werden kann. Damit könnte auf größerer Fläche, als sie für anspruchsvollere Naturschutzmaßnahmen zur Verfügung steht, eine Stärkung der Biodiversität realisiert werden. Damit die Maßnahme ökologisch wirksam wird, ist es aber unerlässlich, dass diese nicht geförderte landwirtschaftliche Kultur von denjenigen, die sie anbauen sollen, als gewinnbringend eingestuft wird, dass also für sie aufgrund der Charakteristika der Kultur – seien es ökonomische, ökologische oder Image-Gründe – Interesse am Anbau besteht. Dabei ist die Möglichkeit der komplikationsarmen Integration in Betriebsabläufe positiv zu bewerten.

Die befragten Landwirte äußern, dass sie sich mit den Wildpflanzenkulturen für eine größere Biodiversität und die Schaffung von Lebensräumen engagieren wollen. Sie bezeichnen Naturverbundenheit als Grundlage ihres Berufes und sehen ökologische Potenziale in der Wildpflanzenkultur. Somit erfüllen die Wildpflanzenkulturen auch die akzeptanzschaffende Voraussetzung, von den Bewirtschaftern selbst für sinnvoll erachtet zu werden (Karaliet al. 2014,Krom2017,Schenket al. 2007). Wildpflanzenkulturen werden als eine gute Möglichkeit angesehen, dieses Engagement für mehr Biodiversität und Naturschutz der Bevölkerung gegenüber sichtbar zu kommunizieren und das Image der Landwirtschaft zu verbessern (TNS Emnid Politik- und Sozialforschung 2017).

In diesem Zusammenhang erscheint interessant, dass frühere Befürchtungen (Nassauer1995), dass Wildpflanzenkulturen zu einem unordentlichen Erscheinungsbild führen und das Image des Bewirtschafters schädigen könnten, kein großes Gewicht mehr zu haben scheinen. Im Gegenteil – es zeigt sich eine Entwicklung hin zu mehr Toleranz und einer die Ökologie wertschätzenden Sichtweise. Die vorliegende Untersuchung bestätigt die vonAmbrassatet al. (2016) undHuthet al. (2019) durchweg positiv beschriebene Wirkung der Wildpflanzenkulturen auf das Landschaftsbild. Mit ihrem landschaftsästhetischen Potenzial leisten derartige Kulturen über ihre ökologische Wirkung hinaus auch einen Beitrag für Gesundheit und Lebenszufriedenheit der Anwohner und erhöhen den Freizeitwert der Landschaft (Kenigeret al. 2013,Nohl2009). Obwohl Sinn und Zweck von Wildpflanzenkulturen als alternative Biomasse von der großen Mehrheit der Befragten anerkannt werden, sind es zurzeit in erster Linie überdurchschnittlich große und konventionell wirtschaftende Betriebe, die sich den Anbau der Wildpflanzen leisten können. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass die Einkommen kleinerer Betriebe häufig nahe der existenziellen Grenze liegen (Becker & Lammers2014) und dass die Wildpflanzenkulturen im Vergleich zum Mais als weniger lukrativ eingeschätzt werden. Wesentlich für eine Etablierung des Wildpflanzenanbaus ist, dass er auch für kleinere Betriebe finanziell attraktiv erscheint. Hier wäre ein finanzieller Ausgleich für die Mindererträge, welcher die positiven Wirkungen honoriert, angebracht und notwendig. Da der Agrarausschuss des EU-Parlaments am 28.04.2020 der Verlängerung der EU-Agrar-Förderrichtlinien im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) zugestimmt hat (Weyland2020), ohne die von den Wildpflanzenkulturen erbrachten ökosystemaren Leistungen zu berücksichtigen, ist eine Förderung der Wildpflanzenkulturen als Greeningmaßnahme, die von landwirtschaftlicher Seite begrüßt würde, weiterhin nicht möglich. Insofern sind die in der Online-Umfrage genannten Kooperationen mit Energieversorgern und der Wasserwirtschaft unter Umständen wichtige Optionen, um Anbaufläche und damit ökologische Wirksamkeit zu erhöhen.

Eine Förderung der Artenvielfalt innerhalb konventioneller landwirtschaftlicher Kulturen würde dabei den Vorteil beinhalten, die große Mehrheit jener Betriebe anzusprechen, welche ein „Liegenlassen“ landwirtschaftlich nutzbarer Fläche eher mit Skepsis sehen (Burton2012,Wölleke & Elmer2008). Mehr noch als Kurzumtriebsplantagen oder ökologisch aufgewertete Mastfußflächen von Hochspannungsleitungen (Jedicke2020) würde auch hier eine vergleichsweise anspruchslose, auf großer Fläche und von vielen Betrieben akzeptierte und realisierbare Kultur einen Gewinn für die Biodiversität liefern. Wildpflanzenkulturen können dabei keine hochwertigen Naturschutzprojekte ersetzen. Sie haben jedoch das Potenzial bei deren Vernetzung und als Trittsteine zu dienen.

Eine Förderung würde auch die Wertschätzung der Gesellschaft für die Bemühungen der Landwirtschaft für größere Biodiversität zum Ausdruck bringen. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass wildpflanzenanbauenden Betrieben zufolge keine Kooperationen mit Tourismusverbänden bestehen. Dort scheint der landschaftsästhetische Gewinn durch Wildpflanzenkulturen bislang nicht erkannt worden zu sein. Eine entsprechende Kooperation könnte aber – genauso wie jene mit Energieversorgern oder Wasserverbänden – die Chancen für eine Realisierung des Wildpflanzenanbaus verbessern.

Auch die Erfahrungen, die die landwirtschaftliche Seite in diesem Prozess eingebracht hat, sind wertvoll. Der gemeinsam mit den Landnutzern ausgearbeitete Weg zu einer langfristig nachhaltigen Form der Landbewirtschaftung stellt eine am ehesten erfolgversprechende Vorgehensweise dar (Wezelet al. 2018).

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter Webcode NuL2231 zur Verfügung.

Fazit für die Praxis

- Die Wildpflanzenkulturen, die sich als gewinnbringend für Arten- und Lebensraumvielfalt, Landschaftsästhetik und das Image der Landwirtschaft erwiesen haben, können im Rahmen ökonomisch orientierter, konventioneller Landwirtschaft realisiert werden.

- Die im Rahmen des Projektes GrünSchatz befragten Landwirte und Biogasproduzenten stehen dem Wildpflanzenanbau grundsätzlich positiv gegenüber und schätzen den Nutzen der Wildpflanzenkulturen für Biodiversität, Landschaftsästhetik und Imagegewinn als hoch ein.

- Die Wirtschaftlichkeit ist zentrale Sorge der befragten Landwirte und somit Haupthindernis für die Umsetzung.

- Die begründeten ökonomischen Sorgen weisen angesichts der vielen Ökosystemleistungen der Wildpflanzenkulturen den Weg zu einer möglichen Lösung:

- Bei kommenden Verhandlungen zur EU-Agrarförderung sollten die Wildpflanzenkulturen mit ihren nachweislich erbrachten Ökosystemleistungen als „Win-win-Option“ berücksichtigt werden.

- Das von der deutschen Bundesregierung im Koalitionsvertrag 2018 formulierte Ziel, den Einsatz von Blühpflanzen als Substrat in Bioenergieanlagen zu fördern, fände hier eine Möglichkeit zur Umsetzung.

Kontakt

Sabine Paltrinieri ist seit ihrem Studienabschluss im Fach Biologie als Naturpädagogin tätig und forscht derzeit am Institut für Landschaftsökologie der WWU Münster zum Thema Wildpflanzenkulturen. Zuvor Tätigkeit in der Unteren Naturschutzbehörde Offenburg zum Biotopschutz auf landwirtschaftlicher Fläche.

> sabine.paltrinieri@uni-muenster.de

Dr. Jenny Schmidt lehrt momentan an der Leuphana Universität Lüneburg. Studium der Landschaftsökologie in Münster und Tätigkeit am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig, wo sie zur Umsetzung biodiversitätsfördernder Maßnahmen in der Agrarlandschaft promovierte.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.