Vorschläge für einen Perspektivwechsel in der Planung von Verkehrs-Großprojekten

Abstracts

Die Komplexität naturschutzrelevanter Großprojekte der Straßenverkehrsinfrastruktur lässt sich nicht mit sektoralem Vorgehen befriedigend lösen, sondern erfordert eine systemische Vorgehensweise. Dieses zeigt die vorliegende Studie mithilfe einer systemtheoretischen Betrachtung auf. Als Lösung wird vorgeschlagen, das Straßenbauwerk in seinem komplexen Landschaftsumfeld als Gesamtsystem zu betrachten und mittels Modellbildung und Simulation zu untersuchen. Optimierungsmaßnahmen sollen primär auf die Lebensfähigkeit des Gesamtsystems (der Landschaft als Ganzes) abzielen. Erst danach soll durch eine zielgerichtete Dekomposition der Planungsprozesse der Abwicklungserfolg optimiert werden. Für die jeweilige Umsetzung des Lösungsansatzes in der Planung von Bundesfernstraßen wird die Etablierung der Rolle eines Systemarchitekten empfohlen. Proposals for a change of perspective when planning major transport projects – system-theoretical consideration in the context of technical, ecological, economic, and social complexity

Using system-theoretical consideration, the presented text shows that the complexity of largescale infrastructure projects require a systemic approach because environmental aspects are currently only considered as external influences of the „road system“. This text proposes to solve the problem by following a holistic approach, according to which the planners exceed the present limits of the planned system in order to consider an overall system in which the construction of the road is only a single part. The aim of such a paradigm shift should be to optimize the project‘s success by expanding the system and redesigning the decomposition of the system-relevant planning processes, supported by a new role: a systems architect.

- Veröffentlicht am

„Wenn wir nach Lösungen [für das Problem der Trägheit des Verkehrssystems] suchen, […] so können diese […] kaum aus dem Teilsystem Verkehr selbst kommen, sondern wohl nur aus einer Betrachtungsweise, die über den Verkehr hinausgehende Zusammenhänge einbezieht.“ (Vester 1999)

1 Einleitung

Viele Verkehrsinfrastrukturprojekte (zum Beispiel Bundesautobahnen, ICE-Strecken) werden nicht im vorgesehenen finanziellen und/oder zeitlichen Rahmen umgesetzt, wesentliche Stakeholder sehen ihre Interessen nicht genügend berücksichtigt (Gobert2016). Letzteres gilt in besonderem Maße für Belange des Natur- und Umweltschutzes in Großprojekten. Deren Realisierung erfordert einen komplexen Planungsprozess mit einer großen Zahl von untereinander vernetzten Planungsschritten. Dabei müssen Lösungen „gemeinsam mit vielen Akteuren [gefunden werden], die vielfach widerstreitende Interessen vertreten“ (Riedelet al. 2016). Gerade in der Planungsphase steht neben technischen Fragestellungen insbesondere der Erhalt und die Wiederherstellung von Landschaftsfunktionen im Vordergrund. Hierzu dient der Einsatz rechtlich verpflichtend vorgesehener Planungs- und Prüfinstrumente, insbesondere von Umweltverträglichkeitsstudie (UVS), spezieller artenschutzrechtlicher Prüfung (saP), der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung und Landschaftspflegerischen Begleit- und Ausführungsplänen (LBP, LAP). Die Vielfalt dieser Instrumente, verschränkt mit den ebenfalls vielschichtigen verkehrsplanerischen und sonstigen Planungsschritten, bedingt höchste Komplexität.

2 Fragestellung, Material und Methoden

2.1 Fragestellung

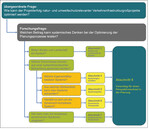

Der Wunsch nach Optimierung sowie nach Vermeidung der in Abschnitt 1 genannten Probleme führt zu der übergeordneten Frage, wie der Projekterfolg natur- und umweltschutzrelevanter Verkehrsinfrastrukturgroßprojekte optimiert werden kann? Durch die Anwendung einer Problemlösungsstrategie lässt sich diese Fragestellung wiederum in Einzelaspekte dekomponieren. Abb. 1 erläutert die Struktur der Fragestellung und leitet hieraus die nachfolgenden Kapitel ab.

Als Gesamtergebnis soll ein Ansatz entwickelt werden, mit dessen Hilfe das verschachtelte System der einzelnen Planungsprozesse in überschaubare Einheiten (Entitäten) gegliedert (dekomponiert) werden kann, um daraus ein Lösungsprinzip zur Optimierung natur- und umweltschutzrelevanter Großprojekte der Verkehrsinfrastruktur zu entwickeln. Diese Publikation stellt den Ausgangspunkt für diese Entwicklung dar und bildet gleichzeitig die fachliche Grundlage für das weitere Vorgehen.

2.2 Material und Methode

Der vorliegende Beitrag nutzt den Problemlösungszyklus (PLZ) vonHaberfellner(2012): Für ein Problem wird eine Situationsanalyse durchgeführt, um Ausgangssituation und Aufgabenstellung „zu klären, zu verstehen und die Basis für die Formulierung konkreter Ziele zu schaffen“. Für die Durchführung empfiehlt der Autor „…vier charakteristische Betrachtungsweisen […], die […] wechselweise bzw. simultan zur Anwendung kommen“ (Haberfellner2012): ursachenorientiert, lösungsorientiert, systemorientiert und schließlich zeit-orientiert.

Die ursachenorientierte Betrachtung bedingt, dass den wahrgenommenen Wirkungen bereits Ursachen zugeordnet werden können. Ein solches lineares Verhalten liegt bei vielen Problemen von Verkehrsinfrastrukturprojekten allerdings nicht vor. So sind beispielsweise Ernteeinbußen nicht unmittelbar auf ein verändertes Kleinklima infolge der Fertigstellung eines nahegelegenen Straßenbaukörpers zurückführbar.

Eine lösungsorientierte Betrachtung zielt auf den gewünschten Sollzustand ab und greift damit der späteren Zielformulierung vor. Es wird in den folgenden Überlegungen allerdings von der These ausgegangen, dass bei der Optimierung komplexer Projekte im Rahmen der Realisierung einer Bundesfernstraße auch komplexe Zielvorstellungen existieren. Die ursachen- und lösungsorientierten Betrachtungen sind in diesem Beitrag daher nicht Gegenstand der Betrachtungen.

Beim systemorientierten Vorgehen steht die Orientierung an der Funktion im Vordergrund, gestützt durch systemisches Denken. Darunter versteht man „den Bereich, der sich auf die praktische Veränderung von Systemen bezieht und unter dieser Perspektive auch Anregungen einbezieht, die aus verschiedenen Theorie- und Praxiszusammenhängen stammen“ (Hosemann & Geiling 2005).

Eine zeitorientierte Betrachtung erscheint insbesondere bei der Untersuchung der zum Teil sehr langen Planungs- und Realisierungszeiträume von Straßenbauprojekten sinnvoll. Ferner können Veränderungen über die Zeit bei komplexen Systemen zu erheblichen Auswirkungen führen (vergleiche Abschnitt 6). Die Situationsanalyse wird in diesem Beitrag daher zeit- und systemorientiert betrachtet.

Methodisch wird die Situationsanalyse als funktionale Analyse durchgeführt, um einen Informationszugewinn zu erzielen (Luhmann2015). Dabei „reguliert und präzisiert [sie] Bedingungen, unter denen Differenzen einen Unterschied machen“ (Luhmann2015). Ferner werden „Systeme […] immer als Lösungen zu Problemen betrachtet und nicht als Zustände, die durch äußere Ursachen mechanistisch verursacht werden“ (Krieger1998). Probleme werden in diesem Sinne nur als solche bezeichnet, „wenn sie nicht isoliert, nicht Stück für Stück bearbeitet und gelöst werden können“ (Luhmann2015).

Die Analyse wird ergänzt durch eine theoriebasierte Exploration. Dazu werden die einschlägige Literatur unter anderem zu Systemtheorie, Komplexität und Straßenplanung sowie Rechtsnormen zum Planungs- und Umweltrecht ausgewertet.

3 Straße und Landschaft als System

NachCrawleyet al. (2016) besteht ein System aus miteinander in Beziehung stehenden Entitäten, deren Funktionalität größer ist als deren Summe. Der Begriff „größer“ wird auch als Emergenz bezeichnet: Danach besitzt ein System auf der makroskopischen Ebene Eigenschaften, welche sich nicht aus den Eigenschaften auf der mikroskopischen Ebene ableiten lassen (vgl.Mainzer2008).Krieger(1998) definiert ein System als „ein irgendwie geordnetes Ganzes“. Dieses „Ganze“ steht im Fokus der Planungs- und Bauprozesse für die Realisierung einer Bundesfernstraße und damit der Transformation einer „Idee zu einem umsetzbaren Werk“(Spang2016). Bei Betrachtung dieser Prozesse stößt man auf ein vielfältiges und ineinandergreifendes Gefüge verschiedener Systeme, welches nachfolgend als Systemdimensionen bezeichnet wird. Dabei kann die Systemtheorie mit ihrem interdisziplinären Ansatz unterstützen, da sie „neben physikalischen und biologischen auch psychische und soziale Phänomene [erläutert]“ (Krieger1998).Luhmann(1999) unterscheidet in seinem Entwurf der Systemtheorie drei Analyseebenen:

- Auf der obersten Ebene stehen Systeme.

- Darunter differenziert er Maschinen, Organismen, psychische Systeme und soziale Systeme.

- Letztere untergliedert er auf der untersten Ebene wiederum in Interaktionen, Organisationen und Gesellschaften.

NachLuhmann(1999) kann man „Vergleiche zwischen verschiedenen Arten [Systemdimensionen] von Systemen“ jedoch nur auf einer Ebene durchführen, weshalb in den nachfolgenden Überlegungen die Wirkzusammenhänge auf der zweiten Analyseebene Berücksichtigung finden werden. Für psychische Systeme soll betrachtet werden, wie sich die Projektbetroffenen fühlen.

Luhmann (1999) konzentriert sich in seinen Ausführungen auf soziale Systeme , welche sich nicht aus Menschen, sondern Kommunikationen konstituieren. Die Kommunikation innerhalb oder zwischen Gruppen – wie beispielsweise der Mitglieder der Projektorganisation, den Nutzern einer Straße, Anwohnern, Umsetzenden, aber auch Naturschutzbehörden und -verbänden – werden als soziale Systeme angesehen. Mit sozialen Systemen, soMainzer(2008), „haben wir uns das komplexeste System vorgenommen, das wir derzeit überhaupt kennen – die menschliche Gesellschaft, in der alle diese komplexen Gehirne, wir Menschen also kommunizieren“. Kommunikation ist demnach der Prozess (die Operation), welcher in sozialen Systemen stattfindet.

Das Bauwerk „Bundesfernstraße“ besteht wiederum aus physischen Entitäten , zum Beispiel Asphalt, Gesteinskörnungen, Stahl und Beton, Fahrstreifen, Randstreifen, Bankette, Unterbau und Oberbau. Diese werden „mechanisch“ zu einem technisch-physikalischen System „Straße“ zusammengefügt. Technische Systeme,Luhmannbezeichnet diese verallgemeinernd als „Maschinen“, operieren nicht wie soziale Systeme durch Kommunikation. Die Operation des technisch-physikalischen Systems besteht aus dem Umsetzen von Stoff, Energie und/oder Information (Hintzenet al. 2000). Befährt beispielsweise ein Fahrzeug eine Straße, dann wirken Kräfte auf die Straße, welche über den Straßenaufbau auf den Baugrund übertragen werden.

Das technisch-physikalische System wiederum wird in eine komplexe Umwelt eingefügt und zerschneidet beziehungsweise stört dabei Lebensräume und ökologische Funktionsbeziehungen abiotischer und biotischer Natur.

Schließlich nutzen nach der Fertigstellung der baulichen Maßnahmen kybernetische Einheiten , bestehend aus Menschen und Fahrzeugen, das neue, anthropogene Umfeld.

Es zeigt sich, dass Straße und Landschaft (nachfolgend abgekürzt als SuL ) aus vielen miteinander durch Wechselwirkungen verknüpften technischen, sozialen, biotischen und abiotischen Entitäten bestehen, welche unter anderem verkehrliche, ökologische und soziale Funktionen erfüllen. Eine Verbindung von autopoietischen Systemen, also solchen, welche jeweils auch eigenständig betrachtet werden können, wird als strukturelle Kopplung bezeichnet (Jackson2019, Krieger1998, Luhmann2015).

Eine Straße als technisches System kann nicht ohne soziale Systeme geplant werden. Ebensowenig kann sie isoliert ohne die sie umgebende Landschaft betrachtet werden. Straße und Landschaft bilden demnach ein System, welches wiederum aus Entitäten oder Subsystemen besteht, welche teilweise untereinander und/oder mit der Umwelt strukturell gekoppelt sind. Was diese Feststellung konkret für das SuL-System bedeutet und welche Eigenschaften Systeme besitzen, soll im nächsten Abschnitt erörtert werden.

Angesichts der Herausforderungen aufgrund der Komplexität, der Interdependenzen und der unterschiedlichen Systemdimensionen werden die folgenden Zielsetzungen für den neuen Ansatz zugrunde gelegt:

Zielsetzungen für den Perspektivwechsel

- Erarbeiten eines Vorschlags für die Festlegung des Betrachtungshorizonts der Planung.

- Ausarbeiten von Methoden- und Werkzeugvorschlägen für den Umgang mit der Komplexität des Systems Straße und Landschaft .

- Ausarbeiten eines Vorschlags, wer diese Methoden und Werkzeuge anwendet.

- Vorschlag für eine übergeordnete Zielsetzung des Perspektivwechsels.

4 Eigenschaften von Systemen

Eine Unterteilung in die in Abschnitt 3 genannten Systemdimensionen ist notwendig, da diese sich in ihren Eigenschaften voneinander unterscheiden (Tab. 1).

Systeme, welche sich selbst erzeugen und organisieren, bezeichnet man als autopoietische Systeme (Krieger1998, Schlippe & Schweitzer2016). Technisch-physikalische Systeme erzeugen hingegen etwas von sich selbst Abweichendes; beispielsweise generiert eine Ampelanlage verschiedene Lichtsignale. Diese Systeme werden als allopoietisch bezeichnet.

Systemoperationen nehmen einen besonderen Stellenwert unter den Eigenschaften ein, da sie eine Voraussetzung für die Erfüllung von Systemfunktionen sind. Beispielsweise kann die Speicherung von Kohlenstoff als eine der vielfältigen Funktionen des Waldes angesehen werden. Viele Funktionen von Systemen oder Systementitäten sind rechtlich normiert, beispielsweise verweist § 1 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG auf die „Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes“ als Ziel des Naturschutzes und der Landschaftspflege.

Das Produkt sozialer Systeme ist ebenso wie dessen Operation die Kommunikation . Technisch-physikalische Systeme operieren aufgrund von Sollwertvorgaben von außerhalb, sind also heteronom. Biologische und abiotisch-ökologische Systeme tun dies aufgrund eines inneren funktionalen beziehungsweise genetischen Ordnungsprinzips (und sind daher autonom), während dies bei sozialen Systemen durch die Bearbeitung von Sinn(Krieger1998, Schlippe & Schweitzer2016)geschieht. Ordnungsprinzipien regeln die Operationen im System und bilden die Auswahl von Entitäten im System und deren Anordnung (Struktur) zueinander sowie in Bezug auf die Umwelt ab (Haberfellner2012, Krieger1998). Übertragen auf den Planungsprozess einer Bundesfernstraße, nimmt die Bestimmung der Linie nach § 16 FStrG eine herausragende Stellung für die Festlegung eines Ordnungsprinzips des SuL-Systems ein, „da diese der Vorbereitung der Planfeststellung dient“ (Spang2016), auch wenn die Trasse damit noch nicht parzellenscharf festgelegt wurde (vgl.Bracher & Bösl2017). Damit nimmt die Systemarchitektur des Systems SuL und damit dessen Ordnungsprinzip bereits greifbare Formen an; ein Prozess, welcher anschließend mit der Planfeststellung nach § 17 FStrG eine Konkretisierung erfährt.

Unter den Ordnungsprinzipien kommt dem Sinn eine Schlüsselrolle zu. Sinn als Ordnungsprinzip sozialer Systeme wird als „Überschuss von Verweisungen auf weitere Möglichkeiten“ (Luhmann1999) verstanden. Das bedeutet, dass „aus den […] Möglichkeiten eine bestimmte als sinnvoll ausgewählt [wird]“ (Berghaus2011). Soziale Systeme konstituieren sich daher auf der Grundlage von Sinn (Krieger1998,Luhmann1999). Wenn sich abiotische Systeme auf der Grundlage der Naturgesetze konstituieren und biotische Systeme dies aufgrund eines genetischen Codes tun, dann ist – neben den Bauplänen technischer Systeme – der Sinn die aus systemtheoretischer Sicht wesentliche Stellschraube, über die der Mensch in das Gesamtsystem eingreifen kann (vgl. Tab. 1). Jeder Sinn, der reduziert auf einzelne Entitäten oder Subsysteme abzielt, vernachlässigt die Komplexität der Wechselwirkungen ebenso wie die Komplexität der Zielvorstellungen an das Gesamtsystem. So werden beispielsweise für den Schutz der Natur „instrumentelle, eudaimonistische und moralische Werte geltend gemacht“ (Fischer2004). Wenn, wie zuvor erwähnt, aus mehreren Alternativen eine Auswahl getroffen werden soll, dann bedarf dies eines Sinns. Wenn andererseits eine reduktionistische Vorgehensweise die Wechselwirkungen nicht zwingend berücksichtigt, dann liegt für die Ausgestaltung dieses Sinns die Anwendung eines holistischen Denkansatzes nahe, welcher das komplexe System als Ganzes betrachtet – nur so lässt sich der komplex zu definierende Sinn im Kontext eines Großprojekts, welches über die Zweckbestimmung der Straße selbst hinaus die Zusammenhänge eines ganzen Landschaftsausschnitts verändert, adäquat berücksichtigen.

Neben den Unterschieden besitzen die genannten Systemdimensionen Gemeinsamkeiten, beispielsweise die „System-Umwelt-Differenz“(Berghaus2011, Luhmann2017,2015).Auf diese Differenz bezieht sich unter anderemJakoby(2019) in seiner Systemdefinition, nach welcher sie „ein Gebilde [ist], das von seiner Umgebung als zusammenhängende Einheit abgegrenzt werden kann“. NachLuhmann(1999) „ist [die Umwelt] für jedes System eine andere, da jedes System nur sich selbst aus seiner Umwelt ausnimmt“.

Für das Optimierungsproblem des Projekterfolgs des Systems „Großprojekt der Verkehrsinfrastruktur“ bedeutet dies, dass die Grenzen zwischen System und Umwelt so gewählt werden müssen, dass relevante Interdependenzen zwischen Entitäten innerhalb einer Systemdimension, aber auch zwischen unterschiedlichen Systemdimensionen berücksichtigt werden. Dieser die derzeitigen Grenzen der gängigen Planungspraxis räumlich sowie in den Systemdimensionen erweiternde (transzendente) Schritt stellt einen ersten Teil eines Perspektivwechsels dar.

In der praktischen Anwendung könnte damit beispielsweise der Forderung nach Berücksichtigung der Wechselwirkung zwischen Schutzgütern gemäß § 2 UVPG nachgekommen werden. Zwar werden auch aktuell die verschiedenen Schutzgüter betrachtet. In der Praxis ist die Berücksichtigung der Wechselwirkungen jedoch nur schwer umzusetzen. Im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) für die Linienbestimmung werden beispielsweise konfliktarme Korridore durch Überlagerung von einzelnen „mit […] Widerstandsfunktionen belegten Flächen“ ermittelt (Bracher & Bösl2017). Bei diesem Verfahren werden einzelne Schutzgüter (als mikroskopische Teilebenen) und deren Summe (Überlagerung) berücksichtigt. Emergenz, die Möglichkeit der Herausbildung von neuen Eigenschaften oder Strukturen eines Systems infolge des Zusammenspiels seiner Elemente, findet dabei jedoch nicht zwingend Eingang, denn in komplexen Systemen können bereits kleine Eingriffe zu nicht oder nur schwer vorhersehbaren Wirkungen führen.

AuchKuhlmannet al. (2014) merken an, dass in UVS einige „Wechselwirkungen zur Zeit keine oder wenig Beachtung finden“. Daraus lässt sich ein Handlungsbedarf ableiten (siehe Abschnitt 8).

Durch den transzendierenden systemischen Ansatz rücken die Wechselwirkungen des Gesamtsystems SuL als Gegenstand der Planung in den Fokus. Einen ersten Ansatz dahingehend erkennenHoppe & Appold(2018) zumindest für den Bereich der Umweltprüfung und argumentieren, dass beispielsweise der „ medienübergreifende oder integrative Ansatz der Umweltprüfung […] eine Abkehr vom überkommenen sektoralen Schutz einzelner Umweltmedien und eine Hinwendung zum Schutz komplexer Systeme dar[stellt]“. Die Bestimmungen nach § 2 UVPG stellen mithin einen Beleg für die Maxime dar, dass die Komplexität naturschutzrelevanter Großprojekte der Verkehrsinfrastruktur eines transzendierenden systemischen Ansatzes bedarf.

Mit Blick auf eine mögliche Optimierung ist es dazu geboten, die Ordnungsprinzipien (Codes) der jeweiligen Systeme sinnvoll in einen übergeordneten Code zu überführen. Für Verkehrsinfrastrukturgroßprojekte entsteht dadurch ein Gebilde, welches sich aus den systemimmanenten Systemdimensionen sowie den jeweiligen System-Umwelt-Differenzen konstituiert. Es ist zu erwarten, dass daraus als Emergenz eine Optimierung des Projekterfolges resultieren kann.

5 Aspekte als Blickwinkel auf Systeme

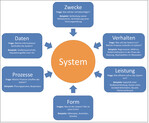

Für die Darstellung und Abstraktion können Systeme aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden, welche man auch als „Systemaspekte“ bezeichnet(Haberfellner2012). Daraus lassen sich wiederum Modelle ableiten.Maier(2009) beschreibt hierzu die in Abb. 3 dargestellten sechs Perspektiven.

Ebenso wie das SuL-System (Straße und Landschaft) kann auch der Planungsprozess als ein aus Einzelplanungen bestehendes Gebilde betrachtet werden, welche miteinander in einen logischen Zusammenhang gebracht werden, da eine Gesamtplanung nicht als bloße Summe von Teilprozessen angestrebt wird. Das gilt analog auch für den Bauprozess. Damit wird der Prozessaspekt des SuL-Systems selbst zum System. Zwischen dem SuL-System und dem System der Planungsprozesse (nachfolgend P-System genannt) besteht eine strukturelle Kopplung (zumindest zwischen den autopoietischen Systemen, vergleiche Abschnitt 4).

Wegen der strukturellen Kopplung werden in den nachfolgenden Überlegungen Straße und Landschaft als System (SuL-System ) sowie der Planungsprozess als System (P-System ) betrachtet. Die Transformation von SuL wird durch die Begriffe des 0- und 1-Systems definiert (vergleiche Abschnitt 6).

Darüber hinaus kann der Wunsch nach einer Termin- und Kostenoptimierung des Bauprozesses als Blickwinkel beziehungsweise Systemaspekt „Leistung“ auf das System des Bauprozesses betrachtet werden. Es ergibt sich die in Abb. 4 gezeigte Konstellation eines Systemaspektes zweiter Ordnung mit einer strukturellen Kopplung zwischen dem SuL-System und dem Bauprozess-System.

Luhmann(2017) verwendet für den Blick auf ein System den Begriff der Beobachtung und verweist auf den dabei vorhandenen „blinden Fleck“; dieser müsse aber in Kauf genommen werden, um „überhaupt […] beobachten [zu] können“ (Luhmann2017). Die Berücksichtigung der Systemaspekte besitzt Relevanz für

- das Minimieren des blinden Flecks;

- das Erfassen aller wesentlichen Informationen, Wirkbeziehungen und strukturellen Kopplungen im System – eine Bundesfernstraße kann nicht ohne Planungs- und Bauprozess entstehen;

- die Entwicklung von Modellen (Formmodelle, Verhaltensmodelle, Prozessmodelle etc.);

- die Vorgehensweise der Definition von Projektzielen.

Gerade bei der Definition von Projektzielen im Projektmanagement finden die Systemaspekte nur indirekt über die Zielbeziehungsmatrix Berücksichtigung. Darin werden die Ziele auf ihre Korrelation überprüft (GPM2019), jedoch ohne explizit den systemischen Kontext mit seinen Eigenschaften, Dimensionen oder Aspekten einzubeziehen. Ebenso wird nicht auf mögliche dynamische Komplexität eingegangen. Dies soll in nachstehendem Abschnitt erläutert werden.

6 Dynamische Komplexität von Straße und Landschaft

6.1 Komplexität und Dynamik

Feess (2018) definiert den Begriff der Komplexität als „Gesamtheit aller voneinander abhängigen Merkmale und Elemente, die in einem vielfältigen, aber ganzheitlichen Beziehungsgefüge (System) stehen“. Danach versteht man unter Komplexität „die Vielfalt der Verhaltensmöglichkeiten der Elemente und die Veränderlichkeit der Wirkungsverläufe“ (Feess2018). Unter einem dynamischen System versteht man ein „System von Elementen, die in bestimmten Zuständen […] sind und deren Dynamik durch ein zeitabhängiges Entwicklungsgesetz beschrieben werden kann“(Mainzer2008).

SuL sowie deren Planungs- und Realisierungsprozesse erfüllen die vorgenannten Kriterien von Komplexität und Dynamik, da im Verlauf der Systementwicklung (dem Planungsprozess) mit einer interdisziplinären Organisation ein Gebilde entwickelt wird, welches aus einer großen Zahl von miteinander interagierenden Elementen besteht, die sich einzeln wie in ihrem Zusammenwirken über die Zeit verändern können. Dabei erfährt das System eine Transformation vom Ursprungssystem, nachfolgend 0-System genannt, hin zum Zielsystem, nachfolgend 1-System genannt (vergleiche Abb. 5). Während dieses Transformationsschrittes können sich darüber hinaus die Zielvorstellungen aufgrund von dynamischen politischen, rechtlichen, verkehrlichen oder gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ändern.

Auch das Ökosystem weist eine enorme Komplexität auf. So beschreibtJackson(2019), sich aufCapra(1997) beziehend: „We have to understand that each element of an ecosystem is interrelated with others in an extremely complex network of relationships“ (Jackson2019). Da Ökosysteme Teil des SuL-0- und SuL-1-Systems sind, nehmen beispielsweise die Belange des Natur- und Umweltschutzes mit ihren umweltfachlichen Beiträgen, welche in Abb. 6 den Planungs- und Entwurfsstufen, den Verfahrensschritten sowie den Leistungsphasen gegenübergestellt werden, in Bezug auf die Komplexität einen besonderen Stellenwert ein. Dieses erfordert einerseits systemisches Denken unter besonderer Berücksichtigung der zuvor genannten Beiträge, andererseits einen Weg zum Umgang mit der Komplexität (vergleiche Abschnitt 7).

In komplexen dynamischen Systemen sind Aussagen über zukünftige Systemzustände nur schwer zu treffen, da es selbst den Fachplanenden schwerfällt, alle Interaktionen zu überblicken (Lange2015). Ein Grund dafür findet sich insbesondere in Rückkopplungen, welche vorliegen, wenn eine „Wirkung […] auf die Ursache zurück[wirkt]“ (Beetz2016).

Bossel(2004) stellt verschiedene Stufen von Rückkopplungen in komplexen dynamischen Systemen vor und kommt zu dem Ergebnis, dass bei einem Eingriff in die Systemstruktur – und ein solcher Eingriff kann bei der Realisierung einer Bundesfernstraße angenommen werden – selbstorganisierend geregelt werden muss. Dazu sind soziale Systeme sowie Ökosysteme fähig, nicht jedoch einzelne Organismen (Krieger1998). Das macht sinngesteuertes , systemisches Denken bei der Gestaltung der Planungsprozesse unabdingbar, um den Projekterfolg zu optimieren. Dieses bedeutet auch, dass Entitäten mit ihren Interdependenzen untereinander betrachtet werden (Simon2017).

6.2 Chaos in dynamischen nichtlinearen Systemen

Dynamische Systeme weisen häufig chaotisches Verhalten auf, indem unwesentliche Änderungen in den Anfangsbedingungen zu unterschiedlichem Systemverhalten führen können (Bossel2004,Jackson2019,Weibel2017). Dennoch gibt es Systemzustände, Attraktoren genannt, in welche chaotische Systeme hineingezogen werden (vgl.Bossel2004,Briggs & Peat1995,Mainzer2008). In Projekten der Verkehrsinfrastruktur können beispielswiese Verbandsklagen zu Instabilität führen; das System befindet sich in einem labilen Zustand und „ist bestrebt seinen Stabilitätszustand nach einer Störung wieder herzustellen“ (Borgert2012). Eine Instabilität des P-Systems lag beispielsweise nach dem Baustopp der A20 vor, nachdem das Bundesverwaltungsgericht den Planfeststellungsbeschluss für „rechtswidrig und nicht vollziehbar“ erklärte (BVerwG, Pressemitteilung Nr. 82/2018). Instabilitäten und Bifurkationen in den SuL - sowie P-Systemen gilt es zu identifizieren und mittels eines optimierten Ordnungssystems zu beeinflussen.

7 Dekomposition als Werkzeug zum Umgang mit der Komplexität

7.1 Grundlagen der Dekomposition

Angesichts seines multidisziplinären Gepräges mit der jeweils enormen Zahl notwendiger Einzelplanungen kann der gesamte Planungsprozess nicht von einem einzelnen Planenden ausgefüllt werden. Daher stellt die Dekomposition, also das Aufteilen eines Ganzen in mehrere Teile, ein wirkungsvolles Instrument dar, um mit dieser Komplexität umzugehen(Beyeret al. 2018, Bechtel & Richardson2010, Crawleyet al. 2016, Haberfellner2012, Schneeweiss1992).Damit müssen die Projekte parallel sowohl aus der Ingenieursperspektive als auch der Perspektive des Naturschutzes betrachtet werden. „Da beide Wissensgebiete […] indessen so umfangreich [sind], dass sie wohl kein Einzelner in seiner Person vereinigen kann“ (Bracher & Bösl2017), ist es erforderlich, den Planungsprozess zu dekomponieren . Damit wird Komplexität reduziert – ein weiteres Mittel zum Umgang mit Komplexität (Weibel2017). Eine häufige – allerdings räumliche, weniger disziplinäre – Form der Dekomposition bei der Planung von Bundesfernstraßen geschieht über die Aufteilung der Trasse in Planungsabschnitte.

Bei der Dekomposition des P-Systems werden erste Entscheidungen darüber getroffen, wie die Anforderungen und Ziele an das SuL-1-System unter Zuhilfenahme der Planungs- und Prüfinstrumente in eine konkrete Planung umgesetzt werden sollen.

Später in der Phase der Umsetzung werden die einzelnen Ergebnisse der Planung zu einem Ganzen zusammengefügt ( Rekomposition ). Diese Rekomposition erstreckt sich in Großprojekten häufig über einen längeren Zeitraum. Es wird angenommen, dass für den idealen Fall einer holistisch motivierten Dekomposition eine vollständige und gezielte Informationsweitergabe an alle relevanten Akteure stattfände. Diese ist essenzielle Voraussetzung für eine reibungslose Aggregation (Rekomposition), wonach in der Phase der Systemrealisierung (Bauphase) keinerlei korrektive Maßnahmen notwendig werden, was wiederum die Wahrscheinlichkeit des Projekterfolgs erhöht.

Im umgekehrten Fall führt eine reduktionistisch motivierte Dekomposition nicht zum Erfolg, denn im Verlauf des in der Realität häufig recht langwierigen Prozesses der Systemrealisierung werden Schwächen in der Rekomposition in der Form offenbar, dass das Ist-System vom Soll-System ( 1-System ) abweicht. Als Folge werden zeit- und kostenintensive regulative Maßnahmen getroffen, um die Subsysteme miteinander zu einem Gesamtsystem zu verbinden (Systemintegration). Daraus könnten auch höhere Aufwände sowie höhere Kosten für den Rückbau resultieren (Abb. 7).

Die Dekomposition des P-Systems stellt für das 0 - und 1-System ein gedankliches Aufbrechen des Ordnungsprinzips dar. Damit die in Abb. 7 genannten negativen Effekte nicht eintreten, empfiehlt es sich, die Dekomposition unter holistischen Gesichtspunkten durchzuführen. Bevor dekomponiert werden kann, muss jedoch, zumindest auf einer abstrakten Ebene, das Ordnungsprinzip des 0-Systems bekannt sein – und dazu bedarf es einer tiefergehenden Analyse. Diese kann über die Bildung eines Modells der SuL-Systeme realisiert werden.

7.2 Modellbildung

Die Bildung von Modellen ist ein wichtiges Hilfsmittel, denn jene bieten die Möglichkeit, die Auswirkungen von Änderungen von Systemgrößen und ihrem Ordnungssystem zu erforschen, um daraus Hinweise für Systemoptimierungen ableiten zu können, ohne dabei in das real existierende System eingreifen zu müssen (Bossel2004,Crawleyet al. 2016,Maier2009). Gerade vor dem Hintergrund der Komplexität, der Risiken sowie der langen Projektlaufzeiten von Verkehrsinfrastrukturgroßprojekten erscheint ein iteratives Vorgehen am Modell bei der Optimierung des Projekterfolgs geboten.

8 Perspektivwechsel in der Planungspraxis

8.1 Zusammenführung der Ergebnisse aus den Abschnitten 1 bis 7

- Straße und Landschaft (SuL-System) sowie die Planungs- und Bauprozesse (P-System) bilden komplexe, dynamische Systeme, welche aus technischen, sozialen, abiotischen und biotischen Dimensionen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Wirkräumen bestehen können (vergleiche Abschnitte 3, 4, 6).

- Das SuL-System ist mit dem System der Planungs- und Bauprozesse strukturell gekoppelt (vergleiche Abschnitt 5). Da durch Planen und Bauen in das SuL-System eingegriffen wird, nimmt der Prozessaspekt des SuL-Systems eine herausragende Stellung ein.

- Die Veränderungen des Ordnungsprinzips bzw. der Systemarchitektur des SuL-Systems werden über die Planungs- und Entwurfsstufen immer stärker konkretisiert (vergleiche Abschnitt 2 und 4).

- Trotz dynamischer Komplexität werden Wechselwirkungen nicht oder kaum systemisch betrachtet (vergleiche Abschnitt 4). Dieses erfordert eine holistische Betrachtung des SuL-Systems auf der Grundlage eines Sinns (vergleiche Abschnitt 4) sowie eine systemische Herangehensweise mit Identifikation von Instabilitäten.

These

Die Lösung der bislang nicht ausreichend beherrschten Komplexität von Großprojekten der Verkehrsinfrastruktur erfordert einen Perspektivwechsel – fort von einem reduktionistischen, das Straßenbauwerk sowie Einzelaspekte der Umwelt voneinander losgelöst betrachtenden Vorgehen, hin zu einem holistischen Ansatz, der die Belange des Natur- und Umweltschutzes untereinander vernetzt und bei der Betrachtung des Planungsgegenstandes „Straße und Landschaft“ in das Gesamtsystem integriert. Dazu sind die Systemgrenzen deutlich zu erweitern , indem nicht nur die direkten, grenzüberschreitenden, gegenseitigen Einflüsse zwischen Straße und Umwelt in Systemarchitektur und design mit einbezogen werden, sondern auch deren Wirkbeziehungen untereinander. Die Transformation der Systemarchitektur vom 0- zum 1-System sollte normativ geregelt, systemisch und transdisziplinär erfolgen.

Nachfolgende Betrachtungen bejahen diese These. Dieser mögliche Lösungsansatz für das Optimierungsproblem des Projekterfolgs der Verkehrsinfrastruktur soll im Rahmen weiterer Forschung überprüft werden.

8.2 Ein Perspektivwechsel als Lösungsansatz

Zunächst folgt aus der These eine Steigerung der Komplexität des Planungsgegenstands , welcher mit einer ganzheitlichen Bewältigungsstrategie begegnet wird (vgl. Abb. 8):

- Das erste Instrument dieser Strategie bezieht die fachlichen Einwände von Trägern öffentlicher Belange sowie die Interessen weiterer Akteure (zum Beispiel Bürgerinnen und Bürgern) mittelbar in die Betrachtungen mit ein. Das geschieht über das Management der Stakeholder hinaus mittels des in Abschnitt 4 genannten Transzendierens , des Erweiterns der Systemgrenzen. Dieses kann beispielsweise inhaltlich oder räumlich innerhalb einer Systemdimension oder auch systemdimensionsübergreifend geschehen.Haberfellner(2012) empfiehlt, bei der Gestaltung eines Systems auch die über- und untergeordneten Systemebenen zu betrachten.Maier(2009) bemerkt hierzu: „One person’s system is another person’s component.“

- Durch das zweite Instrument, der Analyse und Modellbildung, werden die Schnittstellen und Wirkbeziehungen innerhalb des Gesamtsystems analysiert und abgebildet. Aufgrund der Vielschichtigkeit des Gesamtsystems (Systemdimensionen, Systemaspekte, Multidisziplinarität) soll dieses unter Einbeziehung wesentlicher Stakeholder in einem Workshop geschehen. Damit entsteht für das zukünftige Gesamtsystem ( 1-System ) ein Ordnungsprinzip. Da soziale Systeme Sinnsysteme darstellen und technische ebenso wie abiotische Systeme fremdgesteuert sind (vergleiche Tab. 1), ist ein Ordnungsprinzip auf der Grundlage eines Sinnes zwingend erforderlich. In Anlehnung anWittgenstein(2014) „[muss] der Sinn der Welt […] außerhalb ihrer liegen“. Als Sinn wird das „Kriterium der Lebensfähigkeit“ (Vester2015) des Gesamtsystems herangezogen. Dieser Sinn muss demnach auf die Systemstabilität ausgerichtet sein.

- Nachdem das Gesamtsystem mittels eines holistischen Ansatzes abgebildet wurde, soll im dritten Schritt durch eine auf den Sinn orientierte Dekomposition der Planungsprozesse die Komplexität holistisch motiviert reduziert und damit die Systemeffizienz erhöht werden. Dazu werden die Planungsprozesse und die Kosten als Teilsysteme abgebildet und modelliert.

Eine holistisch motivierte Dekomposition sowie die Tatsache, dass es sich bei den SuL-Systemen sowie dem P-System um komplexe dynamische Systeme handelt, erfordert über den gesamten Systemlebenszyklus – als viertes Instrument – die Implementierung eines Akteurs, welcher ein Verständnis für die Wirkzusammenhänge innerhalb des SuL - sowie des P-Systems besitzt. In verschiedenen technischen Disziplinen hat sich hierzu die Rolle des Systemarchitekten /der Systemarchitektin etabliert. Diese könnten etwa sicherstellen, dass bei der Dekomposition die Wirkbeziehungen im Rahmen der UVPG unter systemischen Gesichtspunkten im Verbund des SuL-Systems Berücksichtigung finden. Das liegt darin begründet, dass die Auswirkungen einer Maßnahme auf die Schutzgüter betrachtet werden sollen, diese jedoch von den gesamten Rückkopplungsmechanismen abhängig sind. Die Notwendigkeit zur Implementierung des Systemarchitekten ergibt sich auch aufgrund der strukturellen Kopplung zwischen dem Prozesssystem und dem System SuL sowie der Tatsache, dass sich Projekte in der „Gesamtheit der Bedingungen“ (GPM2019) unterscheiden. Damit muss auch die Systemarchitektur fortlaufend neu bewertet werden.

Die Aufgaben des Systemarchitekten sollten insbesondere darin liegen,

- das System als Ganzes zu modellieren und dabei den Betrachtungshorizont systemdimensionsübergreifend festzulegen und dabei die Eigenschaften und Aspekte der über- und untergeordneten Systeme zu berücksichtigen,

- das Modell des Systems zu untersuchen und zu simulieren – als Ergebnis sollen Instabilitätspunkte sowie Attraktoren identifiziert werden,

- durch einen übergeordneten Blick auf die UVS und die weiteren anzuwendenden Prüfinstrumente des Natur- und Umweltschutzes deren vollumfängliche, qualitativ hochwertige Abarbeitung zu gewährleisten und damit für das Projekt die Planungssicherheit zu erhöhen,

- die Systemrealisierung zu begleiten,

- die Dekomposition der Planungsaufgaben zu unterstützen.

Der Systemarchitekt nimmt damit eine Schlüsselstellung für Systemstabilität und Systemeffizienz und damit für den Projekterfolg ein. Dies erfordert einen Bewertungsmaßstab für den Projekterfolg , welcher das fünfte Instrument darstellt. Dieser muss projektindividuell, jedoch innerhalb des Rahmens des Sinns in der frühen Planungsphase definiert werden; auf eine tiefergehende Erläuterung wird an dieser Stelle verzichtet.

Elemente des Lösungsansatzes (Abb. 8)

1. Systemgrenzen transzendieren und damit Straße und Landschaft (SuL) als ein System betrachten.

2. Dekomposition der Planungsprozesse mit Blick auf den Erhalt der Lebensfähigkeit des SuL-Systems .

3. Analyse der Wirkbeziehungen und Modellbildung dieses Systems.

4. Implementieren eines Systemarchitekten als Spezialisten für den Umgang mit der Komplexität des SuL-Systems.

5. Schaffung eines Bewertungsmaßstabs für den Projekt- und Systemerfolg.

8.3 Identifikation des Forschungsbedarfs

Aus den vorgenannten Überlegungen lässt sich ein Forschungsbedarf ableiten. So müssen geeignete Methoden kreiert werden, um bei der Planung künftiger naturschutzrelevanter Großprojekte den Projekterfolg durch Modellbildung und Dekomposition zu optimieren. Dazu sollte ein Verfahren zur Messung des Erfolgs bei Großprojekten der Verkehrsinfrastruktur entwickelt werden.

Im Rahmen des übergeordneten Projekts „Umgang mit der Komplexität naturschutzrelevanter Verkehrsinfrastrukturgroßprojekte“ an der Hochschule Geisenheim University (HGU) sollen die Wechselwirkungen der Komplexität der Planung mit der Relevanz des Naturschutzes sowie der Qualität der Dekomposition untersucht werden. Dem liegen zwei Hypothesen zugrunde, deren Zusammenhang Abb. 9 zeigt:

1. Je höher die Qualität der Dekomposition, desto größer der Erfolg.

2. Je stabiler das System in Bezug auf Verhalten und Zweck, desto größer ist der Erfolg.

Die Komplexität wird dabei explizit nicht als Ursache für Misserfolg in Projekten gesehen; vielmehr verstellt die Komplexität den Blick auf die wahren Ursachen von Misserfolg.

9 Ausblick

Die Relevanz des Naturschutzes ist bei Großprojekten der Verkehrsinfrastruktur aufgrund der tiefgreifenden linearen und flächigen Beeinflussung von Natur und Landschaft groß. Aus dem Perspektivwechsel ergibt sich eine enorm gewachsene Komplexität der Planungsprozesse. Die derzeit angewendeten Lösungsansätze greifen zu kurz und müssen durch einen holistischen Ansatz ersetzt werden. Daher bedarf es einer konsequenten Umsetzung des Perspektivwechsels in die planerische Praxis.

Für den Umgang mit der Komplexität ist zu empfehlen, bei künftigen Planungen für Großprojekte der Verkehrsinfrastruktur die Rolle einer/eines für das konkrete Projekt verantwortlichen Systemarchitektin/Systemarchitekten zu implementieren, welche(r) die Folgen von Planung, Abwägung, Emergenz sowie des Zielsystems auf den Projekterfolg einschätzen kann. Dazu wird es notwendig sein, den Projekterfolg und dessen Faktoren möglichst exakt und messbar zu definieren und die Frage zu beantworten, wie der Erfolg naturschutzrelevanter Großprojekte der Verkehrsinfrastruktur gemessen werden kann.

Man kann Großprojekte der Verkehrsinfrastruktur auch als Multistakeholderprojekte bezeichnen. Damit nimmt die Stakeholderzufriedenheit und deren Einfluss auf den Erfolg eine herausgehobene Stellung ein. Hierzu besteht weiterer Untersuchungsbedarf.

Die genannten Maßnahmen können derzeit nur freiwillig innerhalb des bestehenden rechtlichen Rahmens umgesetzt werden; allerdings wird eine Rechtsetzung zwecks Stärkung des Systemgedankens dringend empfohlen. Damit würde Sinn normativ gesetzt. Konkret könnte das Folgendes bedeuten:

- Die Sicherstellung der Lebensfähigkeit des Gesamtsystems als übergeordnetes Ziel wäre normativ festzusetzen.

- Im Planungsrecht wäre eine normative Festsetzung der Rolle der Systemarchitektin/des Systemarchitekten erforderlich.

Neben den Interessen der Naturschutzbehörden sowie von Natur- und Umweltverbänden sollte der holistische Gedanke auch im Interesse der Vorhabenträger liegen, da es denkbar ist, dass durch eine Hervorhebung der Systemstabilität einzelne Schutzgüter weniger für den Widerstand instrumentalisiert würden. Damit würde die Planungssicherheit gestärkt und möglicherweise die Zeitspanne der Baurealisierung verkürzt werden. Durch die Erweiterung der Systemgrenzen, verbunden mit der Analyse und Modellierung des Systems, lassen sich die Auswirkungen einzelner Parameter besser visualisieren. Daraus könnte eine verbesserte Kommunikation sowie eine Verringerung von Konflikten zwischen Vorhabenträgern und Naturschutzverbänden/-behörden resultieren. Eine Reduktion der Zahl von Verbandsklagen könnte Projektverzögerungen reduzieren und helfen, Budgetüberschreitungen zu vermeiden. Dies hätte auch eine geringere Wahrscheinlichkeit von Imageverlusten für die Konfliktparteien zur Folge.

Die in Abschnitt 4 aufgestellten Ziele für einen Perspektivwechsel würden mit diesem Vorgehen erfüllt:

Erfüllung der Zielsetzungen für den Perspektivwechsel

- Ein holistischer Planungsansatz als Folge des Transzendierens wurde als Betrachtungshorizont für die Planung empfohlen.

- Modellbildung , Simulation und Dekomposition wurden als Werkzeuge für den Umgang mit der Komplexität des Systems Straße und Landschaft vorgeschlagen.

- Mit dem Systemarchitekten wurde die Implementierung eines neuen Akteurs vorgeschlagen, welcher die vorgenannten Methoden und Werkzeuge anwendet.

- Die Systemstabilität wurde als übergeordnetes Ziel des Perspektivwechsels ermittelt.

Trotz der Tatsache, dass diese Ausarbeitung, wie in Abschnitt 2 ausgeführt, nur die fachliche Grundlage für tiefergehende Forschung darstellt, gibt sie dennoch Hinweise für die Praxis (siehe Fazit-Kasten).

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter Webcode NuL2231 zur Verfügung.

Sinn im Kontext eines Großprojektes der Verkehrsinfrastruktur

Abb. 2 zeigt, wie einerseits der Erhalt der Lebensgrundlagen und andererseits die gesellschaftliche Wohlfahrt Sinn im sozialen System der Gesellschaft darstellen. Gesetze gestalten gesellschaftliche Ziele auf der Basis von Sinn, welcher damit durch das Rechtssystem erst gesetzt wird. Durch die Gesetzgebung, beispielsweise das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), wirkt der Sinn auf Natur und Umwelt. Durch das Planungsrecht, beispielsweise das Fernstraßengesetz (FStrG), wirkt der Sinn der gesellschaftlichen Wohlfahrt auf die Großprojekte für den Bau von Bundesfernstraßen.

Im Spannungsfeld zwischen Natur, Umwelt und Großprojekt einerseits sowie zwischen gesellschaftlicher Wohlfahrt und dem Erhalt der Lebensgrundlagen andererseits bewegen sich die Planenden, welche als soziale Systeme das zukünftige SuL-System gestalten (vergleiche Abschnitt 6).

Die Anwendung des zuvor genannten holistischen Denkansatzes im Kontext von Großprojekten setzt einen den Erhalt der Lebensgrundlagen sowie die gesellschaftliche Wohlfahrt integrierenden Sinn voraus. Beide Sinneinheiten zielen mindestens auf Erhalt und Stabilität ab. Auch Abschnitt 6 verweist auf die Notwendigkeit von Stabilität. Dies führt zur nachstehenden These im Rahmen dieser Arbeit:

Sinn im Kontext von Großprojekten der Verkehrsinfrastruktur bezeichnet die Ausprägung der sozialen Dimension des Ordnungsprinzips des P-Systems dergestalt, dass die Stabilität des Gesamtsystems gewährleistet ist.

Fazit für die Praxis

- • Die Lösung des Problems mangelnden Projekterfolgs (insbesondere bei der Umsetzung der naturschutz- und umweltfachlichen Ziele) kann durch einen holistischen Planungsansatz unter Erweiterung der Systemgrenzen und Betrachtung des gesamten Systems „Straße und Landschaft (SuL)“ gelingen.

- • Auch ohne Rechtsetzung wird das Implementieren einer Systemarchitektin/eines Systemarchitekten ab der Planungs- und Entwurfsstufe der Bedarfsplanung empfohlen.

- • Die Orientierung an der Systemstabilität über eine systemische Betrachtung von Wechselwirkungen ist bereits im Rahmen der UVS möglich.

- • Ein fortlaufendes Modellieren des SuL-Systems hilft, jene neuralgischen Punkte (Bifurkationen) in Projekten zu erkennen, an welchen kleinste Parameteränderungen das Vorhaben in verschiedene Richtungen lenken können. Dabei gibt es Systemzustände mit besonders großer Anziehung (Attraktoren), beispielsweise Konflikte oder ein Planungs- oder Baustopp.

Kontakt

Thomas Muschkullus ist seit 2016 Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Hochschule Geisenheim University. Seit 2017 promoviert er dort zum Umgang mit der Komplexität naturschutzrelevanter Großprojekte der Verkehrsinfrastruktur. Zuvor leitete er als Bau- und Projektleiter komplexe Projekte in der Bauindustrie und im Automotive-Bereich.

Prof. Dr. Eckhard Jedicke ist seit 2016 Professor für Landschaftsentwicklung an der Hochschule Geisenheim University. Leiter des Kompetenzzentrums Kulturlandschaft (KULT) und des Instituts für Landschaftsplanung und Naturschutz. Zuvor freiberuflich tätig als Projektentwickler im Naturschutz. Studium der Geographie, Botanik und Bodenkunde sowie Promotion an der Universität Gießen. Habilitation am Karlsruher Institut für Technologie. Mehr als 170 Publikationen, seit 1991 SchriftleiterNaturschutz und Landschaftsplanung .

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.