Umgang mit nachträglich festgestellten Tötungsrisiken an genehmigten Windenergieanlagen

Abstracts

Bei der hohen Anzahl von Kollisionsopfern an Windenergieanlagen in Deutschland und angesichts des Tötungsverbots für Individuen der besonders geschützten Arten nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist davon auszugehen, dass für zahlreiche genehmigte Windenergieanlagen ein Nachsteuerungsbedarf bei den Auflagen zum Artenschutz besteht. Am Beispiel des Rotmilans im hessischen Vogelsbergkreis wird der Handlungsbedarf dargelegt. Der Landkreis sticht bundesweit durch die meisten Schlagopferfunde des Rotmilans und durch Bestandsrückgänge hervor.

Der Beitrag befasst sich mit den Möglichkeiten, Abschaltzeiten nach Genehmigungserteilung anzuordnen und so signifikant erhöhte Tötungsrisiken zu vermeiden. Dabei werden als Überblick für die naturschutzfachliche Praxis die rechtlichen Möglichkeiten von § 3 BNatSchG und von § 21 BImSchG referiert, die Verhältnismäßigkeit nachträglicher Anordnungen anhand bestehender Genehmigungen diskutiert und konkrete Fallbeispiele wiedergegeben. Diese reichen von strengen nachträglichen Anordnungen durch die Behörden bis hin zu vertraglichen Vereinbarungen zwischen Betreibern und Naturschutzbehörden.

Managing retrospectively determined death risks at approved wind farms – Using the example of red kite collision victims in Vogelsbergkreis, Hesse

Given the high number of collision victims at wind farms in Germany, as well as the prohibition on killing specially protected species under to § 44 Abs. 1 Nr. 1 of the Federal Nature Conservation Act (Bundesnaturschutzgesetz: BNatSchG), there is a clear need to readjust the requirements for species protection at numerous already approved wind farms. This need for action is demonstrated using the example of the red kite in Vogelsbergkreis, Hesse. This district has the highest number of red kites killed by wind turbine collision in Germany, as well as significant population declines.

This article deals with the possibilities of retroactively imposing periods for switching off wind turbines to avoid significantly increased death rates. To provide a review for nature conservation practitioners, the legal possibilities under § 3 BNatSchG and § 21 Federal Immission Control Act (BImSchG) are reported, switching off periods to avoid significantly increased death rates from existing permits are presented as a guideline for assessing retroactive regulation, and specific case studies are given. The latter range from strict regulation by the authorities to contractual agreements between operators and nature conservation authorities.

- Veröffentlicht am

Von Laura Apel

Eingereicht am 27. 04. 2021, angenommen am 13. 06. 2021

1 Einleitung

Im April 2017 fand die Verfasserin gleich zwei Rotmilane als Kollisionsopfer in dem seit 2013 bestehenden Windpark Ruhlkirchen (Anlagenhöhe: 198 m, Rotorradius: 58 m) im hessischen Vogelsbergkreis (Abb. 4). Bereits einige Jahre zuvor wurde für diesen Windpark von einem Anwohner ein toter Rotmilan an die staatliche Vogelschutzwarte Brandenburg (sogenannte Dürr-Liste oder Schlagopferkartei) gemeldet. Dies gab Anlass, Kontakt mit Behörden und Verbänden aufzunehmen, um eine Lösung für die nachträgliche Entschärfung des Konflikts zu finden. Dieser Beitrag befasst sich vertiefend mit der Situation vor Ort und den Möglichkeiten zum Umgang mit artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) nach Genehmigungserteilung sowie mit dem Thema der nachträglichen Anordnung von Vermeidungsmaßnahmen. Die eigenen Erfahrungen, mögliche Lösungswege für Verbände und Behörden sowie kritische Anmerkungen zum Umgang mit diesem konkreten Fall werden dargestellt.

2 Allgemeines zur Einordnung von Tötungen durch Windenergieanlagen

Das mögliche Eintreten artenschutzrechtlicher Verbote im Sinne von § 44 Abs. 1 BNatSchG muss im Vorfeld der Zulassung jeder modernen Windenergieanlage (im Folgenden WEA) geprüft werden. Im Fokus steht hier insbesondere die Kollision von Vögeln oder Fledermäusen, denn § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG verbietet die Tötung einzelner Individuen der besonders geschützten Arten, worunter alle Fledermaus- und alle europäischen Vogelarten fallen, wie jüngst der Europäische Gerichtshof noch einmal unmissverständlich festgestellt hat (siehe Urteil C-473/19 vom 04.03.2021). Da die Kollision eines Vogels oder einer Fledermaus an einer WEA realistischerweise an keinem Standort gänzlich ausgeschlossen werden kann, ist die Ergänzung des Verbots in § 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG entscheidend. Danach greift das Verbot bei Eingriffsvorhaben nur dann, wenn trotz Anwendung anerkannter Schutzmaßnahmen das individuenbezogene Tötungsrisiko signifikant erhöht ist. Von einer signifikanten Erhöhung kann beispielsweise ausgegangen werden, wenn einzelne Tiere der kollisionsgefährdeten Arten den Standort besonders häufig nutzen und somit die Wahrscheinlichkeit der Tötung besonders hoch ist (siehe Schreiber 2017 a; vergleiche BVerwG-Urteil 4 B 20.19 vom 07.01.2020, BVerwG 4 A 16.16 vom 06.04.2017, BVerwG 9 A 8.17 vom 27.11.2018). Eine solche Situation kann vermutet werden, wenn kollisionsgefährdete Vogelarten ihren Brutplatz in Anlagennähe haben. Hierzu gibt es fachliche Empfehlungen (etwa das sogenannte Helgoländer Papier der LAG VSW 2015), bei welchen Entfernungen zwischen Brutplatz und WEA die Aufenthaltswahrscheinlichkeit im Rotorbereich der WEA erfahrungsgemäß hoch sein wird. Für den Rotmilan wird derzeit in einem Radius von 1.500 m um einen Brutplatz von einer hohen Aufenthaltswahrscheinlichkeit ausgegangen (siehe hierzu LAG VSW 2015 i.V.m. VGH Kassel vom 14.01.2021 im Verfahren 9 B2223/20).

In der Regel handelt es sich bei dem Abstand zwischen Brutplatz und WEA jedoch um keine statische Größe. Der praktischen Erfahrung entspricht es vielmehr, dass Raumnutzung und Neststandorte einer gewissen Dynamik unterliegen und nicht über die gesamte Betriebslaufzeit einer WEA festliegen. Zum einen können Greifvogelreviere durch mehrere Neststandorte (Wechselnester) gekennzeichnet sein (siehe auch LAG VSW 2020), zum anderen ist logisch, dass sich durch Veränderungen der Landschaft, allein schon durch die beim Anlagenbau eingebrachten zusätzlichen Strukturen (wie Kranaufstellflächen, Wege) oder durch Änderung der Landnutzungsformen, auch das Tötungsrisiko für kollisionsgefährdete Arten während der Betriebslaufzeit ändern kann (Abb. 1). Daher muss die zuständige Behörde für ihre Genehmigung eine Prognose erstellen, ob die artenschutzrechtlichen Verbote im gesamten Betriebszeitraum (20–30 Jahre) einschlägig werden können (siehe hierzu etwa Urteil des VGH München vom 29.03.2016 im Verfahren 22 B 14.1875, Rn. 44). Das Bundesverwaltungsgericht hat in diesem Zusammenhang in seinem Beschluss vom 21.11. 2013 (Az. 7 C 40.11, Rn. 17) ausgeführt: „Die Zulassungsbehörde hat bei der Prüfung der Verbotstatbestände eine vorausschauende Risikoermittlung und -bewertung zu leisten. Dabei werden ihr – wie ausgeführt – Einschätzungen und Beurteilungen auch zu Fragen abverlangt, die in der Fachwissenschaft ungeklärt oder umstritten sind.“

3 Der Rotmilan und der Ausbau der Windenergieanlagen im Landkreis Vogelsberg

Deutschland trägt eine hohe internationale Verantwortung zum Erhalt des Rotmilans, da über die Hälfte des weltweiten Bestandes hier brütet (Gedeon et al. 2014). Gleichzeitig steht der Rotmilan mit 637 Kollisionsopfern an zweiter Stelle bei den als Schlagopfer unter WEA gefundenen Vogelarten (Dürr 2021 a).

Die Dichtezentren der Art verteilen sich auf wenige Regionen in Deutschland. Neben bedeutenden Vorkommen in Sachsen-Anhalt und Brandenburg liegen die wichtigsten Vorkommen im Bundesland Hessen im Landkreis Marburg-Biedenkopf und im Landkreis Vogelsberg. Im Weltmaßstab weist der Vogelsbergkreis mit teilweise mehr als zehn Paaren pro 100 m2hohe bis sehr hohe Populationsdichten auf (HGON 2010: 149). Die Region stellt somit einen Hotspot für den Rotmilan dar. Aber nicht nur für ihn ist der Landkreis ein Kerngebiet, sondern auch für die Windkraft. So waren Ende 2019 im circa 1.500 km² großen Kreisgebiet 265 WEA in Betrieb (HMWEVL 2020).

Bereits Mitte der 1990er-Jahre kam es zum Ausbau der Windenergie im Landkreis Vogelsberg. Dabei wurden lange Zeit WEA ohne weitere Auflagen auch innerhalb des seit 1992 als „Vogelsberg“ klassifizierten und seit 2004 unter der Gebietsnummer DE 5421-401 gemeldeten europäischen Vogelschutzgebiets (VSG) genehmigt. Abb. 2 zeigt die aktuellen WEA-Standorte im VSG. In der Summe stehen derzeit mindestens 107 WEA verteilt auf zehn Windparks innerhalb des VSG. Bei 65 dieser Anlagen handelt es sich um Altanlagen mit einem geringen Abstand zwischen Rotorunterkante und Boden (< 80 m), die vor 2004 im faktischen VSG in Betrieb genommen wurden. Weitere 16 Anlagen befinden sich in einem Abstand von bis zu 1500 m (Abb. 2). Mittlerweile soll durch ein integratives Gesamtkonzept und dazugehörige Kriterien eine gezielte Steuerung der Windkraft innerhalb des VSG erfolgen (RPGießen 2015). Darauf aufbauend setzt der aktuelle Teilregionalplan Energie Mittelhessen circa 341 ha innerhalb des VSG Vogelsberg als Vorranggebiet für die Windenergie fest (RP Gießen 2021: 113). Folglich lässt sich feststellen, dass selbst als VSG ausgewiesene Dichtezentren in der derzeitigen Raumplanung keine Tabuzonen für den WEA-Zubau sind. Die habitatschutzrechtliche Zulässigkeit des zuvor beschriebenen Vorgehens im VSG ebenso wie weitere Mortalitätsursachen (etwa Prädation durch Waschbären, Trocknisschäden an Horstbäumen), die speziell im Rahmen des Gebietsmanagements abzuhandeln sind, werden in diesem Bericht nicht weiter thematisiert. Der Fokus dieses Berichts liegt auf dem indivdiuenbezogenen Tötungsverbot von § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, das nicht nur im VSG, sondern im gesamten Landkreis eingriffsbezogen Anwendung finden muss.

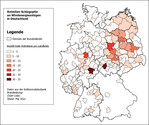

Parallel zum Zubau an WEA im Kreisgebiet werden für den Landkreis Vogelsberg und den Landkreis Gotha in der Dürr-Liste deutschlandweit die meisten Kollisionsopfer gelistet. Mit insgesamt 32 Totfunden führen der Vogelsbergkreis und der Landkreis Gotha das bundesdeutsche Ranking an (Stand Mai 2021). Dabei erfolgen Totfunde im Landkreis Vogelsberg nicht nur an zahlreichen Altanlagen, sondern auch in modernen Windparks (zum Beispiel Ruhlkirchen, Lingelbach, Zeilbach) mit Anlagen mit einem Abstand zwischen Boden und Rotorunterkante von > 80 m.

Gemessen an der Totfundzahl pro km² belegt der Vogelsbergkreis bundesweit den zweiten Platz. Auf dem ersten Platz liegt der Landkreis Gotha. Abb. 3 zeigt die deutschlandweite Verteilung der Rotmilan-Schlagopfer pro Landkreis aus der Dürr-Liste. Es sei darauf hingewiesen, dass die Schlagopferkartei auf Zufallsfunden und nicht auf methodisch einheitlichen Untersuchungen basiert. Dadurch können Landkreise unter- oder überrepräsentiert sein. Folglich kann auch die Zahl der Kollisionsopfer im Vogelsbergkreis im Vergleich zu anderen Landkreisen allein dadurch höher ausfallen, dass sich das NABU-Projektgebiet „Mäuse für den Milan“ sowie das Projektgebiet von Heuck et al. (2019) im Vogelsbergkreis befinden und somit hier Suchintensität und Fundrate möglicherweise erhöht sind. Ungeachtet dessen sind die Konsequenzen weitreichend. So haben Katzenberger & Sudfeldt (2019) zuletzt die Rotmilan-Bestandsentwicklung aus den Daten von Grüneberg & Karthäuser (2019) in Bezug auf die lokale WEA-Dichte untersucht. Dabei stellten sie deutliche Bestandsrückgänge in Kreisen mit hoher Anlagendichte fest. Danach zeichnet sich ab einer WEA-Dichte von > 0,15/km² eine Bestandsabnahme ab. Der Vogelsbergkreis liegt mit einer Dichte von 0,18 WEA/km² darüber (siehe oben, Anlagenzahl und Kreisgröße). Dies korreliert mit den Ergebnissen von Katzenberger & Sudfeldt (2019), die für den Vogelsbergkreis neben Kreisen in Sachsen-Anhalt und Sachsen die höchsten Bestandsrückgänge des Rotmilans feststellten (-2,45 Rotmilan-Revierpaare pro TK25). Der Vogelsbergkreis sticht daher nicht nur durch die tatsächlichen Schlagopferfunde bundesweit hervor, sondern auch durch Bestandsrückgänge der Art. Folglich besteht im Vogelsbergkreis deutlicher Handlungsbedarf, den allem Anschein nach durch den Zubau an WEA verursachten Bestandsrückgängen beim Rotmilan entgegenzusteuern. Möglicherweise liegt hier sogar ein Verstoß gegen das Verschlechterungsverbot nach der EU-Vogelschutzrichtlinie vor.

4 Möglichkeiten zur nachträglichen Korrektur bei bestehenden Genehmigungen

Die vorab beschriebene Situation im Vogelsbergkreis steht beispielhaft für ein nicht seltenes Problem: Abgesehen von fehlerhaften Begutachtungen und Genehmigungen werden artenschutzrechtlich relevante Konflikte erst nach der Genehmigung und Errichtung von WEA tatsächlich erkannt, beispielsweise durch Erkenntnisse aus neuen, angrenzenden Verfahren, durch den Fund eines besetzten Nestes oder eines Kollisionsopfers in Anlagennähe. Hierbei sind die folgenden vier Szenarien denkbar:

- Es siedeln sich nachträglich Individuen WEA-empfindlicher Arten im Anlagenbereich an.

- Neue wissenschaftliche Erkenntnisse führen zu einer anderen naturschutzfachlichen Bewertung.

- Die behördliche Genehmigungsentscheidung erfolgte auf Grundlage unvollständiger Sachverhaltsermittlungen und/oder veralteter fachwissenschaftlicher Erkenntnisse.

- Änderung der Rechtslage

Die Fachwissenschaft und Praxis befassen sich daher in jüngster Zeit immer häufiger mit der Frage, wie mit diesen Situationen umgegangen werden kann. Hierbei treten nachträgliche und weitergehende Auflagen immer mehr in den Fokus der (allerdings kontroversen) rechtswissenschaftlichen Diskussion (siehe hierzu FA Wind 2016, Fielenbach & Wanker 2019, Lau 2017, 2018 a, b, c, Schumacher 2019). Auch in gerichtlichen Verfahren werden nachträgliche Auflagen immer häufiger thematisiert, auch hier mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Naturschutzfachlich wird das Thema bisher wenig aufgegriffen.

4.1 Überlegungen aus Rechtswissenschaft und Rechtspraxis

Trotz der kontroversen rechtwissenschaftlichen Diskussion kristallisieren sich verschiedene Möglichkeiten heraus, um auf geänderte artenschutzrechtliche Verhältnisse angemessen zu reagieren. Derzeit stehen der (Teil-)Widerruf durch die Genehmigungsbehörde und Anordnungen der Naturschutzbehörde zur Gefahrenabwehr im Mittelpunkt.

Zunächst kann oder muss die zuständige Naturschutzbehörde aufgrund ihrer Überwachungspflicht auf nachträgliche Veränderungen reagieren. Sie kann eine zeitlich begrenzte Abschaltung zur Gefahrenabwehr im Sinne von § 3 Abs. 2 BNatSchG anordnen, um einen Verstoß gegen die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu verhindern oder zu beseitigen. Lau (2018 b) sieht den Anwendungsbereich auf das im ersten Punkt oben dargestellte Szenario begrenzt, wohingegen nach Schumacher (2019) auch neue Sachverhaltsermittlungen, die Betroffenheiten abweichend von den Sachverhaltsermittlungen vor Genehmigungserteilung feststellen, in den Anwendungsbereich von § 3 Abs. 2 BNatSchG fallen können. Laut FA Wind (2016: 17) kann die Naturschutzbehörde keine „erheblichen Beschränkungen der Betriebslaufzeit“ vornehmen.

Um erhebliche Einschränkungen der Betriebslaufzeit vorzunehmen, kann die Genehmigungsbehörde einen (Teil-)Widerruf nach § 21 BImSchG aussprechen. Als erhebliche Einschränkungen sieht die FA Wind (2016: 17) regelmäßig wiederkehrende oder über einen längeren Zeitraum angeordnete Abschaltzeiten an. Lau (2017: 42) wird weniger konkret und ordnet hier Fälle ein, „die eine bestehende Genehmigung in Frage stellen“, und verweist auf den „Verhältnismäßigkeitsgrundsatz“. Nach FA Wind (2016: 11) zieht der (Teil-)Widerruf der Genehmigung Entschädigungsansprüche nach sich.

Mit der Frage des zulässigen Umfangs wird in der Rechtswissenschaft und -praxis daher unterschiedlich umgegangen. In gerichtlichen Verfahren scheint es zunächst maßgeblich zu sein, ob sich die nachträgliche Maßnahme bei Genehmigungserteilung als Teilversagung oder als Nebenbestimmung dargestellt hätte (siehe hierzu OVG Lüneburg, Urteil 12 LB 125/18 vom 13.03.2019; VG Oldenburg, Urteil 5 A 2869/17 vom 06.12.2017). So hatte das VG Oldenburg im Gegensatz zur FA Wind (2016) keine rechtlichen Bedenken, dass auch saisonal regelmäßig wiederkehrende Abschaltungen zum Schutz von Fledermäusen nachträglich mit Bezug zum § 3 Abs. 2 BNatSchG angeordnet werden können (VG Oldenburg, Urteil 5 A 2869/17 vom 06.12.2017). Das Verwaltungsgericht in Würzburg ordnete hingegen eine jährlich wiederkehrende Abschaltung von 3,5 Monaten (während der Brutzeit) als wesentliche Betriebseinschränkung ein, welche einer teilweisen Aufhebung zuzuordnen sei (VG Würzburg, Urteil W 4 K 17.987 vom 22.01.2019). Das Verwaltungsgericht Darmstadt sieht den Anwendungsbereich von § 3 Abs. 2 BNatSchG ebenfalls zur Lösung kurzfristiger artenschutzrechtlicher Konflikte (VG Darmstadt, Urteil 6 L 1151/19 vom 13.01.2020). Der Grat zwischen zulässigen Abschaltzeiten und einer Teilaufhebung und somit der behördlichen Zuständigkeiten ist folglich schmal. Die Klärung, ob die Grenzen überschritten werden, bleibt einer Einzefallbetrachtung vorbehalten. Folgt man der aktuellen Rechtsprechung des OVG Lüneburg (Urteil 12 LB 125/18 vom 13.03.2019), dürfte § 3 Abs. 2 BNatSchG dann in Betracht kommen, wenn sich die nachträgliche Maßnahme auch bei Genehmigungserteilung als Nebenbestimmung erwiesen hätte und nicht unverhältnismäßig ist.

Allerdings scheint es sowohl beim (Teil-)Widerruf der Immissionsschutzbehörde nach § 21 BImSchG als auch beim nachträglichen Einschreiten nach § 3 BNatSchG durch die Naturschutzbehörde Aufgabe der Behörden zu sein, erhöhte Tötungsrisiken und somit die Verletzung des Tötungsverbots auf eigene Kosten sicher nachzuweisen (vgl. OVG Lüneburg, Urteil 12 LB 125/18 vom 13.03.2019 juris Rn. 60-62; VG Würzburg, Urteil W 4 K 17.987 vom 22.01.2019; Barner-Gaedicke 2018; Lau 2017). Folgt man dem OVG Bautzen (Urteil 4 B 127/17 vom 05.02.2018, Rn. 13, Rn. 18), reicht als Beleg im Sinne von § 3 Abs. 2 BNatSchG ein Totfund oder die Feststellung besetzter Nester innerhalb der Mindestabstände nach dem Helgoländer Papier aus (LAG VSW 2015). Ob dies auch in weiteren Gerichtsverfahren bestandkräftig sein wird, bleibt abzuwarten. Auf der sicheren Seite steht die Behörde mit einem anerkannten Nachweis der intensiven Flugaktivität im Gefahrenbereich.

4.2 Angeordnete Nebenbestimmungen als Orientierungshilfe für zumutbare nachträgliche Auflagen

Folgt man den oben beschriebenen rechtlichen Überlegungen, bieten sich als Maßstab für nachträgliche Anordnungen Auflagen in bereits bestehenden Genehmigungen und deren Nebenbestimmungen an. Da nach Errichtung der Anlagen alle übrigen Optionen der Risikominimierung (Verschiebung des Standorts, Verzicht auf eine Anlage) weitgehend unrealistisch sind, bleiben als wirkungsvolle Option Betriebseinschränkungen. Dabei kommt es nach den vorab referierten Überlegungen aus dem juristischen Schrifttum maßgeblich auch auf die Berücksichtigung von Zumutbarkeitsgrenzen an. Für deren Festlegung gibt es aus der Genehmigungspraxis mittlerweile eine Fülle von Anhaltspunkten. Nachfolgend werden Beispiele zusammengetragen.

Als Nebenbestimmungen werden häufig nächtliche Abschaltzeiten zum Schutz der Fledermäuse sowie saisonale Abschaltungen zum Schutz der Greif- und Großvögel bestimmt. Das Landratsamt Würzburg erteilte eine Genehmigung mit der Nebenbestimmung, dass die Anlagen zum Schutz des Rotmilans während der Brutsaison vom 01.04 bis 31.07 tagsüber abgeschaltet werden müssen (siehe hierzu VGH München, Urteil 22 CS 19.2297 vom 23.01.2020). Im Landkreis Osnabrück wird ein Modell bevorzugt, das Abschaltungen in den risikoreichsten Stunden vorsieht (siehe hierzu Schreiber 2016, 2017 a). Hierzu wird ein gewisses Abschaltkontingent auf die risikoreichsten Stunden verteilt, wenn eine Brut einer schlaggefährdeten Art innerhalb der artspezifischen Radien festgestellt wird. Für den Rotmilan ordnete der Landkreis Osnabrück in einem konkreten Fall Abschaltzeiten von Anfang März bis Ende August von 8 bis 19 Uhr bei gleichzeitiger Temperatur von 4–26 °C, Windgeschwindigkeiten < 9 m/s und Niederschlag < 0,1 mm als Nebenbestimmung an, wenn Bruten im Radius von 1.500 m um eine der Anlagen festgestellt werden. In einem Windpark in Baden-Württemberg wurde zum Schutz des Wespenbussards die Abschaltung einer Anlage vom 01.05 bis 31.08 während der Tagesstunden ab Dämmerung festgelegt. Im Landkreis Vechta wurde eine Abschaltung vom 15.03 bis 15.09 von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang vorgesehen, wenn Rohrweihen ihren Brutplatz in Anlagennähe haben.

Zum Schutz von Fledermäusen werden regelmäßig nächtliche Abschaltzeiten von Anfang April bis Ende Oktober bei < 6 m/s und Temperaturen von 10 °C sowie ein begleitendes Monitoring angeordnet (hierzu gibt es allerdings in der Fachwissenschaft Kritik, weil kein individuenbezogener Ansatz zugrunde liegt, siehe etwa Lindemann et al. 2018). Darüber hinaus liegen in Niedersachsen Genehmigungen vor, in denen eine nächtliche Abschaltung bei Windgeschwindigkeiten < 7,5 m/s und Temperaturen von 10 °C als Nebenbestimmung festgesetzt wurden, weil dies vom Antragsteller zur Vermeidung von Kollisionen so auch beantragt worden war (siehe etwa VG Lüneburg, Urteil 2 B 76/20 vom 09.03.2021). In Mecklenburg-Vorpommern werden regelmäßig nächtliche Abschaltungen zum Schutz der Fledermäuse bei Windgeschwindigkeiten von < 6,5 m/s angeordnet (siehe hierzu OVG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil 3 M 14/16 vom 20.08.2018; OVG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil 3 M 22/16 vom 08.05.2018). Solche Abschaltbedingungen sind auch aus Nordrhein-Westfalen bekannt (VG Düsseldorf, Urteil 11 K 2057/11 vom 11.07.2013).

All dies sollte die Naturschutzbehörde daher auch anordnen dürfen, wenn behördliches Einschreiten aufgrund nachträglicher Sachverhaltsveränderungen oder nachträglicher Erkenntnisse über bestimmte Gefahren oder Rechtsänderungen erforderlich wird. Allerdings sollte die Behörde das signifikant erhöhte Risiko einer Kollision sicher nachweisen können (siehe oben unter Abschnitt 4.1).

Die Reichweite der Anordnungen ist dahingehend begrenzt, dass Abschaltungen, die an Bewirtschaftungen geknüpft sind, nicht angeordnet werden können, denn der Betreiber hat keine Handhabe gegenüber Landwirten, dass ihm diese die Bewirtschaftung ihrer Flächen rechtzeitig mitteilen (siehe hierzu OVG Bautzen, Urteil 4 B 127/17 vom 05.02. 2018).

Schlussendlich gibt es auch die Möglichkeit, sich mit dem Betreiber freiwillig auf nachträgliche Abschaltungen zu verständigen. Ziel muss es aber auch hier sein, die Gefahr abzuwenden, also ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko zu vermeiden, sodass die Naturschutzbehörde zu keinen weiteren Aktivitäten veranlasst ist. Generell müssen die Maßnahmen mit einer hohen Prognosesicherheit wirksam sein.

5 Praktischer Umgang mit dem Tötungsverbot nach Genehmigungserteilung

5.1 Beispiele aus der Behördenpraxis

In der behördlichen Praxis wird mit dem Thema der nachträglichen Vermeidung von signifikant erhöhten Tötungsrisiken unterschiedlich umgegangen. In einzelnen Landkreisen reichen nachträgliche Anordnungen so weit, dass Anlagen während der ganzen Brutsaison abgestellt werden sollen, nachdem Individuen gefährdeter Arten tot unter der Anlage gefunden wurden oder die Ansiedlung einer schlaggefährdeten Art in Nähe des Windparks festgestellt wurde. Nachfolgend werden bekannte Fälle kurz dargestellt.

Im Juni 2016 wurde einem Betreiber nach dem Fund eines besetzten Schwarzstorchnests in 1.200–2.000 m zu bestehenden Anlagen auferlegt, drei der in einem Windpark im Kreis Paderborn betriebene Anlagen im Juni/Juli von 03.30 Uhr bis 23.00 Uhr, im August von 04.00 Uhr bis 22.30 Uhr und im September von 05.00 Uhr bis 21.30 Uhr abzustellen (VG Minden, Urteil 1 L 1155/16 vom 08.08.2016). Die Stilllegung mit Bezug auf § 3 Abs. 2 BNatSchG war allerdings nicht auf Dauer angelegt. Schlussendlich traf der Kreis Paderborn im Januar 2018 mit den Betreibern eine Vereinbarung für zehn WEA, deren Ausführung im Detail nicht öffentlich bekannt ist. Bekannt ist lediglich, dass der Landkreis auf eigene Kosten über den gesamten Brutzeitraum ein begleitendes Monitoring durchführen lässt.

In einem anderen Fall ordnete die Naturschutzbehörde ebenfalls mit Bezug auf § 3 Abs. 2 BNatSchG nachträgliche nächtliche Abschaltzeiten von Anfang Juli bis Ende Oktober unter anderem bei Windgeschwindigkeiten < 6 m/s und ein nachträgliches Gondelmonitoring für Fledermäuse an, weil sich in der Nähe eines benachbarten Windparks erhöhte Fledermausaktivitäten feststellen ließen. Allerdings wurde diese Anordnung gerichtlich durch das OVG Lüneburg wieder aufgehoben. Grund sei der fehlende Beleg des signifikant erhöhten Tötungsrisikos. Zweifelhaft sei auch die Verpflichtung des Anlagenbetreibers, auf seine Kosten hin ein Gondelmonitoring nachträglich durchzuführen. Auch bezüglich der nachträglich eingetretenen Umstände hatte das Gericht Zweifel. Die einzelnen Punkte werden von Schumacher (2019) allerdings infrage gestellt. Hinsichtlich der Möglichkeit, nachträgliche Abschaltungen auf Grundlage von § 3 Abs. 2 BNatSchG anzuordnen, schien das Gericht dabei keine Zweifel zu haben. Vorinstanzlich reichte auch dem VG Oldenburg eine wiederkehrende nächtliche Abschaltung entsprechend den oben genannten Bedingungen nicht als erhebliche Einschränkung der Betriebszeit aus (VG Oldenburg Urteil 5 A 2869/17 vom 06.12.2017, Rn. 44), sodass das Gericht zu folgender Einschätzung kam (Rn. 47): „Dem Beklagten stand es hier nach Auffassung des Gerichts offen, § 3 Abs. 2 BNatSchG als Rechtsgrundlage heranzuziehen.“

In anderen Fällen gelang eine Einigung mit dem Betreiber auf Maßnahmen, deren Eignung allerdings variiert. Positiv sticht eine im Jahr 2019 getroffene Vereinbarung zwischen dem Betreiber eines Windparks im Landkreis Lüchow-Dannenberg (Niedersachsen) und der unteren Naturschutzbehörde hervor. Nach dem Fund zahlreicher toter Fledermäuse durch ehrenamtliche Naturschützer einigten sich die Parteien auf freiwillige nächtliche Abschaltungen von Anfang April bis Mitte Oktober bei Windgeschwindigkeiten < 7,4 m/s, gleichzeitigen Temperaturen 8 °C und einem Niederschlag < 0,1 mm/min. Vergleichbares konnte in einem Windpark in Münster erreicht werden. Hier allerdings erst, nachdem der örtliche NABU der Behörde mit einer Umweltschadensklage drohte.

5.2 Mögliche Umsetzung nachträglicher Auflagen im Windpark Ruhlkirchen (Vogelsbergkreis)

Überträgt man die Ergebnisse aus Abschnitt 5.1 auf die eingangs beschriebene Situation am oben genannten Windpark Ruhlkirchen im Vogelsbergkreis (Abb. 5), so gilt zunächst festzustellen, dass durch die drei Funde toter Rotmilane die Annahme signifikant erhöhter Tötungsrisiken am Standort bereits belegt ist, wenn man dem Urteil des OVG Bautzen (4 B 127/17 vom 05.02.2018) folgt. Hinzu kommt, dass bei den Erfassungen zu einem benachbart beantragten Windpark ein Rotmilannest in < 1.000 m Entfernung zum bestehenden Windpark festgestellt wurde. Der Behörde liegen dementsprechend gewichtige Indizien vor, die für signifikant erhöhte Tötungsrisiken im Windpark sprechen. Hier ergeben sich daher die in Abschnitt 4 beschriebenen Möglichkeiten.

Im konkreten Fall einigte sich das zuständige Regierungspräsidium mit den Betreibern auf eine freiwillige Vereinbarung, drei der vier Anlagen beginnend am Tag der Flächenbewirtschaftung im Rotorbereich bis zwei Tage danach abzuschalten. Freiwillige Vereinbarungen sind zwar zu begrüßen, werden aber in einer derartigen Ausgestaltung und bei der Brutplatznähe im konkreten Fall keinen weitreichenden Effekt haben. So empfiehlt die LAG VSW (2017) solche Maßnahmen als zusätzliche Verminderungsmaßnahmen abseits der Brutplätze, um Anlockeffekte außerhalb der Abstandskriterien aufzufangen. Eine Verletzung von § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ist weiterhin anzunehmen, denn eine dreitägige Abschaltung einer einzelnen WEA kann bei einer hohen Aufenthaltswahrscheinlichkeit nur geringfügige Reduzierungen im einstelligen Prozentsatz erbringen (siehe hierzu auch Schreiber 2016, Tab. c auf S. 69). Damit ist die Signifikanzschwelle sicher noch nicht unterschritten (siehe hierzu BVerwG Urteil 9 A 4.13 vom 8. Januar 2014, Rn. 99, weitere Überlegungen dazu bei Schreiber 2017 b, 2021). Zentrales Problem bleibt nämlich, dass nur die von der Bewirtschaftung betroffene WEA abgestellt wird und dann drei Tage keine Kollisionsgefahr darstellt. Allerdings ist das Kollisionsrisiko nur dann für diese Tage auf null gesenkt, wenn die im Umfeld brütenden Rotmilane ausschließlich zu der Anlage ohne Querung der anderen Anlagen fliegen würden. Gegen diese Annahme spricht jedoch alle Erfahrung. Auch im Falle der Bodenbearbeitung werden Nahrung suchende Rotmilane zusätzlich durch ihre Reviere patrouillieren und sonstige Nahrungsflächen aufsuchen, sodass das Risiko durch die übrigen Anlagen erhalten bleibt. Das Tötungsrisiko besteht also durchgehend und wird allenfalls für einzelne Anlagen kurzfristig zurückgefahren. Hinzu kommt, dass die Bewirtschafter überhaupt keine Informationspflicht gegenüber den Betreibern und der Behörde haben, sodass auch die tatsächliche Umsetzung unsicher und kaum zu überprüfen ist. Außerdem sind riskante Flugaktivitäten aufgrund der Brutplatznähe im konkreten Fall insbesondere während der Balz- und Revierflüge anzunehmen. Dafür spricht, dass alle drei Totfunde im Windpark Ruhlkirchen im April und somit während der Balzzeit registriert wurden (Abb. 4). Eine Bewirtschaftung der Fundflächen und der Flächen im Umfeld lag hingegen deutlich mehr als ein paar Tage zurück.

Insgesamt gesehen bleibt der Verbotstatbestand von § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG für den Rotmilan also weiterhin erfüllt, wenn sich dieser nachträglich im Windpark angesiedelt hat und/oder der Konflikt nachträglich erkannt wurde. Der Handlungsbedarf besteht daher fort, denn auch in Zukunft ist mit Bruten des Rotmilans in Anlagennähe zu rechnen. Bereits die Habitatausstattung aus einem kleinteiligen Mosaik an Ackerflächen, einem kleinen Bachlauf und Grünländern in Hanglage mit angrenzenden Laubwäldern in drei Himmelsrichtungen lässt eine Besiedlung regelmäßig erwarten.

6 Schlussfolgerungen und Ausblick

Die Anwendung verfügbarer Instrumente zum Umgang mit nachträglich eintretenden Tötungsrisiken im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG steckt noch in den Anfängen. Insbesondere eindeutige Fälle (hohe Anlagendichte, zahlreiche Altanlagen mit geringem Abstand zwischen Rotorunterkante und Boden, hohe Anzahl nachgewiesener Kollisionsopfer, zum Teil im ausgewiesenen EU-VSG) wie der oben beschriebene Ausbau im Vogelsbergkreis sollten daher aktiv genutzt werden, um die praktischen und rechtlichen Möglichkeiten zur Entschärfung des artenschutzrechtlichen Konfliktpotenzials anzuwenden und handhabbare Lösungen zu entwickeln. Sowohl die Naturschutzbehörde als auch die Umweltverbände verfügen hierfür über Möglichkeiten. Bei der hohen Anzahl an Kollisionsopfern in Deutschland (siehe Dürr 2021 a, b) und angesichts des Tötungsverbots für Individuen der besonders geschützten Arten (hierunter fallen alle Fledermaus- und alle europäischen Vogelarten) ist davon auszugehen, dass für zahlreiche in Deutschland genehmigte WEA ein Nachsteuerungsbedarf bei den Auflagen zum Artenschutz besteht.

Antragsteller und Betreiber sollten zur Vermeidung von Unsicherheiten bei Planung und Betrieb der WEA proaktiv mit solch einem Konflikt umgehen. Dazu könnte gehören, schon im Vorfeld Prognosen über das Auftreten von kollisionsgefährdeten Arten im Wirkbereich der Anlagen anzustellen (unter anderem durch Habitatpotenzialanalysen, siehe LAG VSW 2020) und diese Prognosen bereits bei der Antragstellung einfließen zu lassen. Da artenschutzrechtliche Konflikte nicht auf Grundlage einer einjährigen Erfassung abzuschätzen sind, bedarf es viel häufiger der Anwendung dynamischer Genehmigungen im Sinne eines „Adaptive Management“ (siehe auch Bulling & Köppel 2017), um Konflikte zu reduzieren und gleichzeitig Planungsprozesse zu verkürzen. Der Ansatz bietet sowohl für den Naturschutz als auch für die Betreiber die Möglichkeit, das Spannungsfeld zwischen Genehmigungsfähigkeit von Anträgen und Bestandkraft von Genehmigungen auf der einen und dynamischen Erfordernissen des Artenschutzes auf der anderen Seite zu entschärfen. Es würde Streitfällen vorbeugen, wenn sich Antragsteller nicht auf einzelne Negativbeweise verlassen, sondern für ihre Anträge belastbare Prognosen für die gesamte Laufzeit erstellen würden, denn selbst wenn beispielsweise ein bestehendes Nest in Anlagennähe im Jahr der Erfassung unbesetzt war, ist es nicht unwahrscheinlich, dass es später während der Betriebszeit besetzt sein wird. Ist das Habitatpotenzial gegeben und in der Prognose berücksichtigt, wird eine höhere Planungssicherheit erreicht und die gesetzlich verlangte Integration des Artenschutzes beim Ausbau der Windenergiewirtschaft verbessert. Gegenteilige Annahmen führen hingegen oft zu Klagemöglichkeiten oder gehen zu Lasten der Biodiversität, wie oben am Fall des Vogelsbergkreises beschrieben. Insbesondere in den stark betroffenen Regionen besteht Handlungsbedarf, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen und bereits gemachte Fehler zu beheben.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter Webcode NuL2231 zur Verfügung.

Dank

Ich danke Dr. Matthias Schreiber, Prof. Dr. Martin Gellermann und zwei anonymen Gutachtern von Naturschutz und Landschaftsplanung für die wertvollen Anregungen und die Korrektur des Manuskripts.

Fazit für die Praxis

- Die Praxis zeigt, dass artenschutzrechtliche Konfliktfälle im Rahmen der Antragstellung nicht erkannt wurden oder später nachträglich aufgetreten sind.

- Es empfiehlt sich, die auftretenden Defizite von Seiten der Betreiber in Zusammenarbeit mit den Genehmigungsbehörden auf freiwilliger Basis nachzuregeln.

- Im Falle von Kollisionsrisiken für Greifvögel und Fledermäuse steht als geeignetes und auch zumutbares Mittel die phasenweise Abschaltung der Anlagen zur Verfügung.

- Kommt eine freiwillige Vereinbarung trotz nachweislich eingetretener artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände nicht zustande oder ist sie nicht ausreichend, stehen den zuständigen Behörden rechtliche Instrumente in Form von nachträglichen Auflagen zur Verfügung.

- Im Falle der Windparks im VSG „Vogelsberg“ und der mittlerweile zahlreichen Rotmilanopfer ist der NABU als zentraler Akteur in der Pflicht, zur Entschärfung des Artenschutzkonflikts nachträgliche Anordnungen durchzusetzen, sei es auf dem Verhandlungswege oder durch gerichtliche Klärung.

Kontakt

Laura Sophia Apel, M. Sc., ist im Vogelsbergkreis aufgewachsen und seit 2016 Mitarbeiterin des Büros Schreiber Umweltplanung in Bramsche, das regelmäßig zu Fragen des Arten- und Habitatschutzes tätig ist. Abschluss als M.Sc. der Umweltplanung an der Leibniz Universität Hannover. Vorher Studium der Landschaftsarchitektur mit Vertiefungsrichtung Landschaftsplanung und Naturschutz an der Fachhochschule Erfurt.

> apel@schreiber-umweltplanung.de

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.