Ein Fahrplan zum Insektenschutz in Mitteleuropa

Abstracts:

Diversität, Abundanz und Biomasse der Insekten in Mitteleuropa haben großräumig drastisch abgenommen. Wesentliche Ursachen nach aktuellem Kenntnisstand in der wissenschaftlichen Literatur werden zusammengefasst, konzentriert auf vielfältige Prozesse des Landnutzungswandels, der Stickstoffdepositionen, des Klimawandels und der Ausbreitung von Neobiota. Auf dieser Grundlage wird ein Rahmen für den Insektenschutz abgeleitet, welcher 33 Empfehlungen für kurzfristig zu startende Sofortmaßnahmen enthält. Sie clustern sich in fünf Gruppen: grundlegend-übergreifende Maßnahmen, Maßnahmen in Agrarlandschaften, Waldlandschaften, Siedlungslandschaften sowie in Bezug auf Gewässer.

- Veröffentlicht am

Die Maßnahmen besitzen grundsätzlich einen Mehrfachnutzen, indem sie über die Ziele des Insektenschutzes hinaus eine Multifunktionalität für Natur und Landschaft, für die Lebensfähigkeit von Ökosystemen und für das menschliche Wohlergehen fördern, das heißt, sie steigern in hohem Maße vielfältige Ökosystemleistungen. Mittel- und langfristig zu ergreifende Maßnahmen adressieren vor allem die wissenschaftliche Forschung. Um die Maßnahmen in der gebotenen Breite und Tiefe umsetzen zu können, bedarf es adäquater Finanzierungsinstrumente, insbesondere durch eine grundlegend neue Gemeinsame Agrarpolitik der EU, und insgesamt eines Wandels in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen.

A roadmap for insect protection in Central Europe – 33 scientific recommendations for priority measures, addressed to politicians, planners and facilitators

The diversity, abundance, and biomass of insects in Central Europe have drastically decreased over a large area. Contemporary knowledge in the scientific literature has identified the essential causes of this, focusing on diverse processes in land use change, nitrogen inputs, climate change, and the spread of neobiota. Based on this, a framework for insect protection has been derived which contains 33 recommendations for emergency measures to be started as soon as possible. They are clustered into five groups: measures for agricultural landscapes, for forest landscapes, for settlements, in relation to water bodies and, finally, fundamental overarching measures. In principle, the measures have multiple benefits beyond the goals of insect protection in that they promote multifunctionality for nature and landscape, for the viability of ecosystems, and for human well-being. In other words, they increase a wide range of ecosystem services to a high degree. The measures to be taken in the medium and long term primarily address scientific research. In order to be able to implement the measures to the required breadth and depth, adequate financing instruments are required, in particular through a fundamentally new EU Common Agricultural Policy, and wholesale change in various aspects of society.

1 Einleitung

Das Insektensterben ist ebenso wie der massive Rückgang der Artenvielfalt generell in Mitteleuropa und global zweifelsfrei erwiesen. Das sechste große Massenaussterben der Erdgeschichte (zum Beispiel McCallum 2015, Thomas et al. 2004) fällt zusammen mit dem Beginn des Anthropozäns um 1950 mit tiefgreifenden Veränderungen aller wichtigen natürlichen Systeme durch den Menschen (Crutzen 2002, Steffen et al. 2007 und 2016, Zalasiewicz et al. 2015). Es besteht ein starker wissenschaftlicher Konsens, dass der Rückgang der Insekten, anderer Arthropoden und der Biodiversität als Ganzes eine sehr reale und ernsthafte Bedrohung darstellt, die von der Gesellschaft dringend angegangen werden muss (Harvey 2020). Zahlreiche Quellen in Fartmann et al. (2021 b) belegen weit überwiegend

- deutliche Abnahmen von Insektengruppen bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts,

- vor allem zwischen 1950 und 1990 den stärksten Rückgang in Westeuropa und im westlichen Mitteleuropa,

- seit 1990 vielfach eine Verlangsamung des Schwunds oder teilweise sogar Zunahmen, während im östlichen Mitteleuropa erst seit Beitritt zur EU in den 1990er-Jahren oder später mit einer massiven Intensivierung der Landnutzung der stärkste Rückgang eintrat.

Dieses gilt primär für Agrarlandschaften, während in Waldlandschaften die Dynamik geringer zu sein scheint und seit den 1990er-Jahren eher wieder eine positive Entwicklung genommen hat; für Siedlungslandschaften liegen kaum Untersuchungen vor (Fartmann et al. 2021 b).

Der drastische Rückgang der Insekten zeigt sich sowohl hinsichtlich ihrer Diversität, ihrer Dichte (Abundanz) und ihrer Biomasse (Fartmann et al. 2021 b). 40 % aller analysierten heimischen Insektenarten in Deutschland gelten als gefährdet oder ausgestorben (2.720 von 6.800 bewerteten Arten; BfN 2019 a). Gefährdet sind nicht nur Habitatspezialisten, sondern auch häufige und generalistische Arten gehen immer stärker zurück (zum Beispiel Brereton et al. 2011). Alle funktionellen Gruppen – Herbivore, Zersetzer, Parasitoide, Räuber und Bestäuber – und entsprechend vielfältige Ökosystemleistungen sind betroffen (Cardoso et al. 2020, Díaz et al. 2019, Harvey et al. 2020).

Diesen massiven Rückgang spiegelt auch die Populationsentwicklung insektivorer Wirbeltiere wider, etwa der Vögel, deren meisten Arten mindestens in der Brutzeit als Insektenfresser leben. Ein Beispiel liefert derCommon bird index verbreiteter Feldvogelarten für die 28 EU-Länder mit einem Rückgang vom als 100 % gesetzten Ausgangswert im Jahr 1990 um ein Drittel auf 66,8 % im Jahr 2017 (Eurostat 2021). Damit ist das Insektensterben ein unmissverständliches Warnsignal, dringend nicht allein für den Insektenschutz, sondern für den Erhalt und die Förderung der Biodiversität insgesamt zu handeln.

Der vorliegende Beitrag fasst die wichtigsten Handlungsempfehlungen für den Insektenschutz aus Fartmann et al. (2021 a) zusammen, die der Autor des vorliegenden Beitrags dort in Kapiteln 5 bis 9 (Jedicke 2021 a-e) literaturbasiert beschreibt. Basis hierfür bildet die differenzierte Analyse von Treibern des Insektensterbens in Mitteleuropa und ihren Auswirkungen in demselben Buch (Stuhldreher et al. 2021 a, b). Ziel dieses Beitrags ist es, Entscheidungsträgern und Umsetzenden in Politik, Planungsdisziplinen, Landnutzungen und Naturschutz komprimiert die wesentlichen Stellschrauben in qualitativer und quantitativer Hinsicht aufzuzeigen, wie dem Insektensterben wirksam begegnet werden kann.

2 Ursachen des Insektensterbens

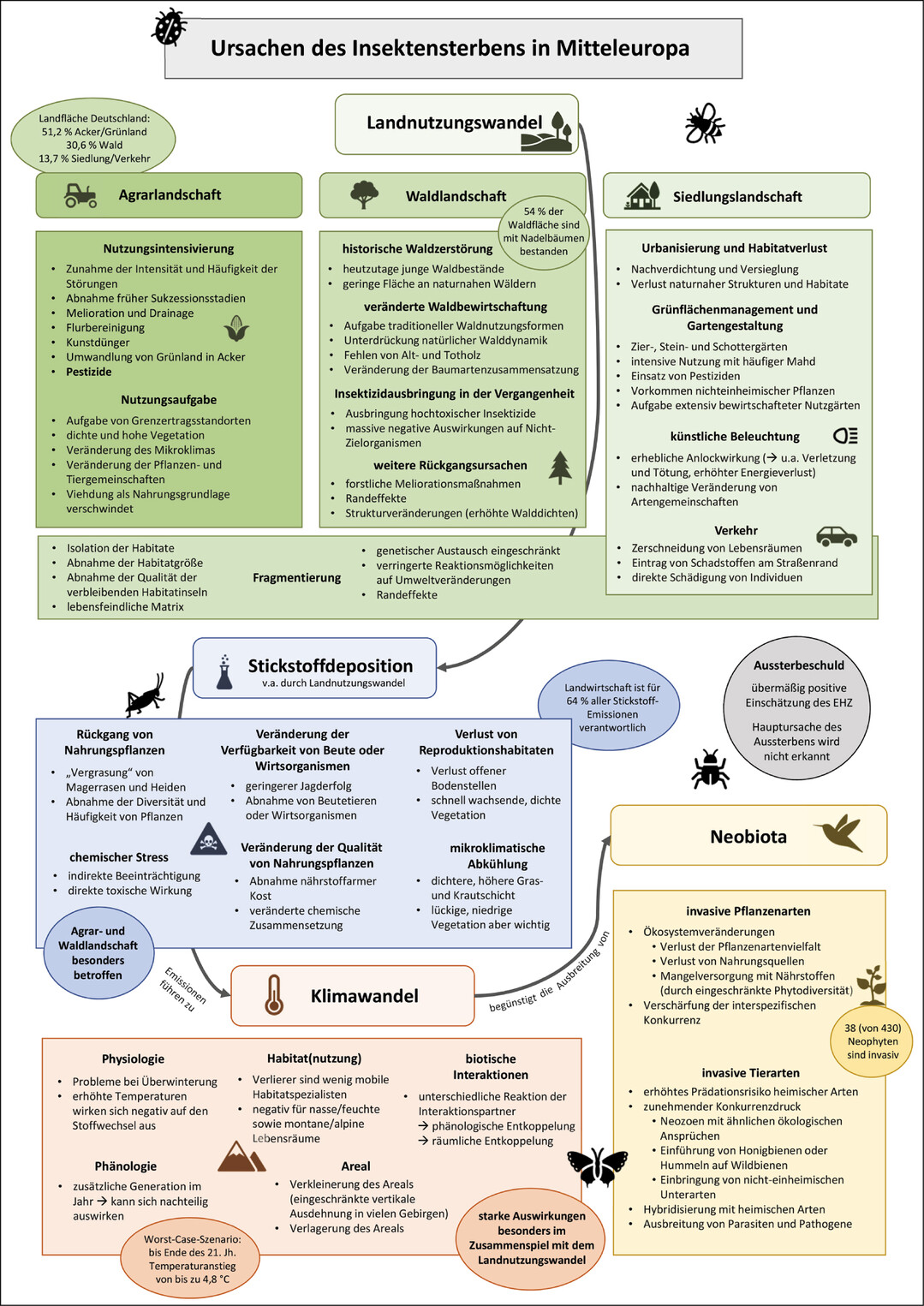

Die Ursachen des Insektensterbens sind wie für die Biodiversitätsverluste generell vielfältig und werden allesamt von anthropogen bedingten Faktoren angetrieben. Auch wenn nach wie vor Kenntnislücken zu zahlreichen Details bestehen: Die Wissenschaft publizierte genügend Belege für die Dimension und dahinterliegende Ursachen des Insektensterbens, um Gegenmaßnahmen ergreifen zu können (Harvey et al. 2020, Samways et al. 2020). In der Reihenfolge abnehmenden Einflusses sind dieses Landnutzungswandel, Klimawandel, Einträge atmosphärischer Stickstoff-Verbindungen und Ausbreitung von Neobiota (Díaz et al. 2019, Fartmann et al. 2021 b, Sala et al. 2000, Stuhldreher et al. 2021 a und b). Sie sind in Abb. 2 stark verkürzt zusammengefasst:

- Landnutzungswandel verändert die abiotischen und biotischen Lebensbedingungen in Agrar-, Wald- und urbanen Landschaften immer rascher und tiefgreifender. Diese drei Landschaftstypen bedecken zusammen 95,5 % der terrestrischen Fläche Deutschlands. Die zugrunde liegenden Prozesse und Treiber sind vielfältig und je nach Ökosystem unterschiedlich gewichtet. Innerhalb der Agrarlandschaften gilt der Einsatz von Pestiziden als einer der wichtigsten Einflussfaktoren (dazu Cardoso et al. 2020, Sánchez-Bayo & Wyckhuys 2019, Wagner 2020). Als ein Ergebnis des Landnutzungswandels vergrößert sich die Fragmentierung der Landschaft, da die wenigsten Insektenarten ubiquitär vorkommen, sondern ihre spezifischen Habitatansprüche nur auf immer wenigeren, kleineren und isolierteren Habitatinseln erfüllt sehen.

- Stickstoffdepositionen resultieren zu 64 % aus der gewandelten und intensivierten Landwirtschaft und sind somit ebenfalls ein Produkt des Landnutzungswandels – die agrarischen Quellen teilen sich auf Flächennutzung (78 %), Tierhaltung (21 %) und Biogaserzeugung (1 %; Oehlmann et al. 2021, Umweltbundesamt 2019) (Abb. 1).

- Klimawandel ist eine weitere Folge eines umfassend verstandenen Landnutzungswandels mit anthropogen verursachtem Ausstoß von Treibhausgasen, insbesondere Kohlendioxid (CO2), Lachgas (N2O) und Methan (CH4) (Brasseur et al. 2017). Folgen für Insekten liegen in den Bereichen Physiologie, Phänologie, Habitatnutzung, biotische Interaktion und Arealveränderung (Streitberger et al. 2016 a, b). Die Auswirkungen verstärken sich im Zusammenspiel mit dem Landnutzungswandel.

- Neobiota, insbesondere invasive Arten, verändern die Nahrungs- und Konkurrenzbeziehungen in Biozönosen, eine der Folgen ist die Ausbreitung von Parasiten und Pathogenen.

Aus der Kenntnis der Ursachen des Insektensterbens wird nachfolgend ein Fahrplan für ein schrittweises Vorgehen mit 33 erforderlichen Maßnahmenbereichen abgeleitet. Deutlich zeigen die Handlungsoptionen, dass es nicht genügt, spezifische Maßnahmen für einzelne Flaggschiff-Arten oder singuläre Insektenarten oder gruppen zu ergreifen. Vielmehr bedarf es eines grundlegenden Wandels in der Landnutzung und Landschaftsgestaltung ganz generell: Stopp und Umkehr des Insektensterbens können nur dann gelingen, wenn die Gesellschaft zu einem geradezu radikalen Wandel zu einer „starken Nachhaltigkeit“ bereit ist, in der „Natur“ im Sinne funktionsfähiger Ökosysteme prinzipiell nicht durch menschliche Güter oder Leistungen ersetzt werden kann und absolute Handlungspriorität erhalten muss (Schulz & Warner 2021).

Somit kann und muss das Warnsignal des Insektensterbens zum Auslöser und Trigger einer grundlegenden Wende in der Art und Weise unseres Umgangs mit den natürlichen Ressourcen werden. Darin liegt eine besondere Chance in der großen Aufmerksamkeit, welche das Insektensterben aktuell in der öffentlichen Debatte weckt.

3 Differenziertes Vorgehen zum Insektenschutz

3.1 Maßnahmenstufen

Zwei Publikationen haben jüngst den Standpunkt der Wissenschaft deutlich gemacht: Harvey et al. (2020) skizzieren eine kurzgefassteroadmap für den Insektenschutz und Samways et al. (2020) fassen Lösungen für den Insektenschutz in den wesentlichen Ökosystemen zusammen. Beiden Arbeiten verfolgen einen globalen Ansatz. Dieser wird nachfolgend – ausführlicher in Fartmann et al. (2021) beziehungsweise Jedicke (2021 a–e) dargestellt – für die mitteleuropäische Perspektive konkretisiert. Sie konzentrieren sich aufno-regret -Lösungen – also Maßnahmen, die nicht allein für den Insektenschutz, sondern auch aus weiteren Gründen sinnvoll oder notwendig sind. Wörtlich übersetzt, wird man diese Maßnahmen – auch unabhängig von den Zielen für den Insektenschutz – nicht bereuen, weil sie einen mehrfachen Nutzen haben: für Erhaltung und Entwicklung der Biodiversität insgesamt, als Beitrag zu Klimaschutz und Klimaanpassung, für den Boden- und Gewässerschutz und/oder zur Förderung von Ökosystemleistungen.

In der öffentlichen Debatte um den Insektenschutz gilt es, vor allem auch das zu kommunizieren: Es geht nicht allein und auch nicht primär darum, ob wieder mehr Bienen, Libellen, Heuschrecken und Tagfalter unsere Umwelt bevölkern. Sondern gefragt sind Ziele und Maßnahmen, die einen Mehrfachnutzen, eine Multifunktionalität für Natur und Landschaft, für die Funktionsfähigkeit von Ökosystemen und ganz besonders für das menschliche Wohlergehen besitzen.

Harvey et al. (2020) unterscheiden in ihrem Fahrplan drei Maßnahmenstufen, die hier für den mitteleuropäischen Raum spezifiziert, ergänzt und weitergehend formuliert werden (Abb. 3):

- Sofortmaßnahmen sollen das Insektensterben bremsen und stoppen; sie werden unten zusammengefasst. Dazu bedarf es regionsspezifisch einer Priorisierung, um sich auf die am besten wirksamen Maßnahmen und Regionen zu konzentrieren und die notwendige Quantität und Qualität der Maßnahmenumsetzung zu erreichen.

- Mittelfristige Maßnahmen betreffen die wissenschaftliche Forschung, um die ablaufenden Veränderungen der Insektendiversität besser zu verstehen, Lösungen (etwa für insektenfreundliche Landnutzungen und Techniken) zielgerichteter auszurichten und ihre Effizienz zu verbessern.

- Langfristige Maßnahmen sollen der Nachhaltigkeit der Bemühungen dienen und erfordern ebenfalls entscheidende konzeptionelle Beiträge aus der Wissenschaft – etwa zu Finanzierung, Monitoring, Koordination und Überwachung der Aktivitäten.

3.2 Sofortmaßnahmen: umgehend handeln, langfristig fortsetzen

Der Beginn des Umsetzungszeitraums wird in Abb. 3 als zeitlicher Rahmen (sofort, mittelfristig und langfristig) definiert: Die Sofortmaßnahmen müssen umgehend starten – das notwendige Knowhow liegt vor –, aber mittel- und langfristig fortgesetzt werden, um die Ziele zu erreichen. Abschnitt 4 fasst wesentliche Maßnahmen, mit exemplarischen Quellen belegt, zusammen, gegliedert nach grundlegenden Aufgaben und den Haupt-Ökosystemtypen. Sie zielen weit überwiegend auf die Lebensbedingungen der Insekten ab. Der Schutz einzelner Insektenarten kann weitere spezifische Schutzbemühungen erfordern – für die Biodiversität der Insekten insgesamt sind jedoch die unter dem Schirm des Biotopschutzes stehenden eher allgemeineren Maßnahmen sehr viel wichtiger.

Die beschriebenen Maßnahmen betreffen unterschiedliche Maßstabsebenen und Raumdimensionen (ähnlich Samways et al. 2020): (i) Mikrohabitate, (ii) Landschaftsmerkmale auf der Mesoebene, (iii) Landschaften als lokale Ebene (Kommunen, Landkreise), (iv) Regionen, Bundesländer und nationale Ebene mit Zielen der Naturschutz- und Landnutzungspolitik, (v) die globale Dimension, in welcher die Umweltpolitik den Insektenschutz mit der Eindämmung des Klimawandels in Einklang bringt. Je nach Raumebene müssen Maßnahmen, Akteure und Adressaten unterschiedlich definiert werden.

4 Maßnahmen-Cluster und Maßnahmen

4.1 Grundlegende Maßnahmen

(1) Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels fördern

Insekten sind gleichermaßen Leidtragende wie Profiteure des Klimawandels. Klima- und Insektenschutz dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden, denn die Wirkungen und Wechselwirkungen aufgrund des Klimawandels sind, obwohl in großen Teilen erst ansatzweise erforscht, so gravierend, dass auch aus Sicht des Insektenschutzes eine bestmögliche Begrenzung des Klimawandels ein zentrales Ziel sein muss. Mögliche Risiken wie Lockwirkungen von Wind- und Solarenergieanlagen (SRU & WBBGR 2018) dürfen nicht als Pauschalargumente gegen den Ausbau erneuerbarer Energien angeführt werden. Denn je gravierender der Klimawandel ausfällt, desto schwerwiegender wirkt er auch auf Insektenpopulationen.

Im Interesse des Insektenschutzes gilt es für den Klimaschutz gleichermaßen, Emissionen massiv zu reduzieren und eine kohlenstoffschonende beziehungsweise -neutrale Landnutzung zu fördern. Letztere beinhaltet zum Beispiel Erhalt und Wiedervernässung von Mooren, Paludikultur, Anhebung des Grundwasserspiegels, generelle Wasserrückhaltung in der Landschaft, umbruchfreie Erhaltung von artenreichem Dauergrünland und humusfördernden Ackerbau. Diese Maßnahmen wirken auch unmittelbar für den Insektenschutz.

Für die Klimaanpassung gilt es mit Blick auf Insekten, Biotopverbund ganzheitlich mit Schutz und Entwicklung einer großen Vielfalt jeweils landschaftstypischer Biotoptypen umzusetzen, um die Anpassungsfähigkeit von Insektenarten an die Folgen des Klimawandels zu fördern (Streitberger et al. 2016 a, b). Im Vordergrund stehen die Erhöhung der Habitatqualität und heterogenität sowie der Konnektivität der Lebensräume auf vertikaler (Höhengradienten in Mittel- und Hochgebirgen) und horizontaler Ebene (BfN 2019 c, Jedicke 2015 a, Klein et al. 2018, LUBW 2017).

(2) Extensive, multifunktionale Landnutzungen einführen

Die vielfach einseitige Zielsetzung in der Nutzung von Landschaften – ausgerichtet auf optimierte Nahrungsmittel- (und Bioenergie-)Produktion in der Landwirtschaft – gilt es, durch Konzepte zu größtmöglicher Multifunktionalität zu ersetzen. Der anzustrebende Mehrfachnutzen kann über das Konzept der Ökosystemleistungen erfasst werden (Grunewald & Bastian 2012, von Haaren et al. 2019).

(3) Nährstoffniveau in der Landschaft reduzieren

Die grundlegende Eutrophierung der Ökosysteme in Mitteleuropa, sowohl flächendeckend über die Luftverschmutzung als auch durch Düngung, hat für Insekten gravierende Wirkungen. Vor allem den Stickstoffdepositionen kommt dabei eine große Bedeutung zu. Für mitteleuropäische Biotoptypen definierten Bobbink & Hettelingh (2011)citical loads , Belastungsgrenzen für jährliche Stickstoffeinträge, die zu beachten sind. Sie liegen durchschnittlich zwischen (3) 5 und 20 (30) kg N/ha/a. Maßnahmen müssen (i) bei einer massiven Reduktion der Düngung in der Landwirtschaft ansetzen, (ii) bei der Art und Weise der landwirtschaftlichen Nutzung (insbesondere Tierhaltung) und (iii) an der Quelle von Verbrennungsprozessen. Mindestens auf naturschutzfachlich hochwertigen beziehungsweise zu entwickelnden Flächen lässt sich das Nährstoffniveau im Boden über verschiedene Maßnahmen senken, unter anderem im Acker durch Anbau von Pflanzen mit hohem Nährstoffbedarf wie Saat-Roggen (Secale cereale ), Mais (Zea mays ), Weidelgras (Lolium spp.) und deren Entnahme durch Mahd, im Grünland durch Aushagerungsmahd, durch Oberbodenabtrag oder kontrolliertes Brennen (vgl. Zerbe 2019).

(4) Einsatz von Pestiziden und deren Umweltwirksamkeit verringern

Auch wenn erstaunliche Wissensdefizite zur Wirksamkeit und insbesondere zu Wechselwirkungen mit anderen Stressfaktoren von Pestiziden auf Insekten vorliegen, so ist dennoch von weitreichenden Konsequenzen auszugehen. Daher bedarf es einer massiven Reduktion des Pestizideinsatzes (vgl. Niggli et al. 2020, SRU 2016, SRU & WBBGR 2019): Mindestens anzuwenden sind die Kriterien der guten fachlichen Praxis und des integrierten Pflanzenschutzes; dieses allein reicht jedoch nicht aus. Die Zulassungspraxis von Wirkstoffen ist fundierter an Wirkungsuntersuchungen auf Insekten zu binden, und zwar nicht ausschließlich anhand der Honigbiene als Testorganismus. Einzusetzen und gegebenenfalls zu fördern sind moderne Techniken, etwa zur Abdriftminderung durch Einsatz von Recyclingspritzen sowie von mechanischen und thermischen Verfahren. Durch innovative Förderinstrumente könnte eine anteilige Reduktion der Wirksamkeit von Pestiziden anhand desToxic Load Indicators (TLI) (Neumeister 2017, 2020) mit sukzessiver Verschärfung erreicht werden. Solche Anreize zur Minderung sind weiterhin durch Internalisierung der Umweltkosten durch Pestizide zu erreichen. Ein weiteres Ziel ist die Realisierung von mindestens 20 % Ökolandbau. Der Anbau resistenter Sorten und die Förderung der Resistenz bei Nutzpflanzen wie „Piwis“, pilzwiderstandsfähige Sorten im Weinbau, sind weitere wichtige Beiträge.

Möckel et al. (2021) haben gezeigt, dass selbst in hochrangigen Schutzgebieten in Deutschland der Einsatz von Pestiziden nur in seltenen Fällen reglementiert ist. Hier sollte auf die Anwendung von Pestiziden grundsätzlich verzichtet werden, indem Standards das Ökolandbaus angewendet werden. Der Landwirtschaft sind ausreichende Anreize zu bieten. Generell sind zu allen empfindlichen Lebensraumtypen ausreichend große Pufferstreifen ohne Pestizideinsatz zu gewährleisten. Auf kommunaler Ebene bieten freiwillige Selbstbindungen wie der Beitritt zum Netzwerk pestizidfreier Kommunen Chancen der Bewusstseinsbildung und Umsteuerung.

(5) Natürliche Dynamik in Ökosystemen zulassen

Natürlicherweise auftretende Prozesse schaffen vielfältige Strukturen und Insektenhabitate und sind in Teilgebieten der Kulturlandschaft bewusst zu ermöglichen. Beispiele hierfür sind (i) die Erosions- und Sedimentationsdynamik in Auen, (ii) Auendynamik durch Tätigkeiten des Bibers (vgl. Simon 2021), (iii) natürliche Alterung, Zusammenbruch und Sukzession von Bäumen/Waldbeständen, (iv) Habitatdynamik durch extensive Beweidung.

(6) Landschafts- und Habitatheterogenität fördern

Gemäß Habitat-Heterogenitäts-Hypothese (Seibold et al. 2016, Tews et al. 2004) und Mosaikkonzept (Duelli 1992, Jedicke 1994) können die Habitatanforderungen von umso mehr Arten erfüllt werden, je mehr unterschiedliche Ressourcen auf engem Raum angeboten werden. Generell sind möglichst vielfältige und kleinräumige Strukturen zu fördern wie Säume, Hecken, Feldgehölze, Kleingewässer, Steinmauern, offene Bodenstellen, Totholz (vergleiche die anderen Maßnahmen-Cluster, insbesondere Nr. 17) – in allen Landschaftstypen (Abb. 4).

(7) Rechtlichen Artenschutz für Insekten verbessern

Gesetzlicher Artenschutz hat auch für Insekten Relevanz (vgl. Trautner 2020) und kann helfen, bestehende Vorkommen einzelner Arten oder Gattungen zu erhalten. Dringend ist jedoch, die bisher fehlende Wirksamkeit des Artenschutzrechts in Bezug auf land- und forstwirtschaftliche Nutzung herzustellen, die von den Regelungen bislang explizit ausgenommen ist. Nicht geeignet ist das Artenschutzrecht, um Insektenpopulationen aktiv zu entwickeln und umfassende Maßnahmen des Biotopschutzes auszulösen. Unter diesem Aspekt sind die rechtlichen Regelungen auf Vollständigkeit zu prüfen, unter anderem mit der Frage, ob die für Insekten essenziellen Habitatstrukturen durch geschützte Arten ausreichend repräsentiert sind.

(8) Artenschutz-Maßnahmen ausbauen und ihre Wirksamkeit realistisch einschätzen

Artenschutzprojekte für einzelne Insektenarten sollten sich auf Zielarten mit einem möglichst hohen Mitnahmeeffekt konzentrieren und alle Habitatansprüche der Art berücksichtigen (Jedicke 2016). Zielarten stehen exemplarisch für Lebensgemeinschaften, die idealerweise insgesamt gefördert werden; die Notwendigkeit des Biotopschutzes ist bestmöglich einzubeziehen. Zielsetzungen für populäre Maßnahmen wie Nisthilfen für Wildbienen sind ehrlich zu kommunizieren: Ihr umweltpädagogischer Wert ist oft höher als der Schutzeffekt für die Arten.

(9) Insektenschutz in Planungsverfahren stärker thematisieren

Instrumente der Landschaftsplanung spielen mit Ausnahme artenschutzrechtlicher Regelungen, der Eingriffsregelung sowie punktuell des Natura-2000-Managements für den Insektenschutz kaum eine Rolle. Verbesserungen sind hier durch Einbeziehung des Insektenschutzes in eine gestärkte und besser umgesetzte Landschaftsplanung zu erreichen, durch eine stärkere Ausrichtung von Schutzgebieten (insbesondere Naturschutzgebieten) an Zielen des Insektenschutzes sowie durch Planung von Biotopverbundkonzepten anhand der Ansprüche von Insekten als Zielarten.

4.2 Agrarlandschaften

(a) Grünland

(10) Grünland erhalten und angepasst nutzen

Vorhandenes Grünland ist zu erhalten und auf ein anhand landschaftsgenetischer Analysen festzulegendes landschaftstypisches Maß durch Renaturierung zu steigern. Dazu bedarf es landwirtschaftlicher Betriebe, welche den Gründlandaufwuchs nutzen können, vorzugsweise durch extensive Weidesysteme oder eine Kombination von Weide- und Mahdflächen. Einzelflächenbezogen ist die jeweils optimale Nutzung in Bezug auf Nährstoffniveau, Bodenwasserhaushalt, Weide- und Mahdintensität und technik umzusetzen; hierzu dient in idealer Weise einzelbetriebliche Naturschutzberatung.

(11) Grünland renaturieren

Da in vielen Landschaften die Grünlandfläche vergrößert werden muss, um naturschutzfachliche Ziele zu erreichen, bedarf es zum einen der Erstpflege verbuschten Grünlands und des aktiven Entzugs von Nährstoffen, anfangs durch häufige Mahd, langfristig durch Beweidung. Zur Regeneration tragen die Ausbringung artenreichen Mahdguts oder gebietsheimischen Saatguts, die Wiedervernässung geeigneter Flächen und die Realisierung eines lebenden Biotopverbund durch Weidetiere bei (unter anderem Kirmer et al. 2012, Tischew & Hölzel 2019, Zerbe 2019). 2 % der Ackerfläche (regional in sehr unterschiedlichem Ausmaß relevant) auf kritischen Standorten bedürfen der Umwandlung in Grünland, vorrangig auf organischen Böden, in Überschwemmungsgebieten entlang der Gewässer auf mindestens 10 m breiten Uferrandstreifen.

(12) Weidenutzungen anpassen und neu einführen

Weidetiere besitzen eine Schlüsselrolle für den Insektenschutz, nur sie produzieren bestimmte Ressourcen (Dung, Offenboden, Gehölzsukzession) und sie transportieren Diasporen und Tiere über größere Strecken (Überblick bei Jedicke 2015 b). Sie kompensieren im Ansatz die Wirkungen großer Pflanzenfresser in der Urlandschaft sowie Weidenutzungen nach Sesshaftwerden des Menschen, die eng verzahnte Landschaftsmosaike aus offenen Böden, Weiderasen, Hochstaudenfluren, Röhricht, Gebüschen, Wäldern und Sonderstrukturen wie Tränken, Suhlen und Wechseln schufen und -licht- und wärmebedürftige Insekten maßgeblich förderten (Bunzel-Drüke et al. 2008). Auf mindestens 30 % der aktuellen Grünlandfläche (Oppermann 2013) sollte extensive Beweidung möglichst großflächig, mit geeigneten Tierarten und rassen (auch in Mischbeweidung) und mit langen Weidezeiträumen (wo möglich ganzjährig) erfolgen. Strukturelemente wie Gehölze, Hecken, Waldränder, Steinrücken, Quellen, Gräben und Gewässer können sinnvoll in die Beweidung einbezogen werden, soweit die Weideintensität nicht zu hoch ist und nicht andere fachliche Ziele höher bewertet werden. Eine Behandlung der Weidetiere gegen Parasiten darf wegen der Schlüsselressource Dung nur befallsabhängig und einzeltierbezogen durchgeführt werden, nicht grundsätzlich prophylaktisch (Buse 2019, Schoof & Luick 2019). Mindestens 5 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche (eingeschlossen in oben genanntem 30-%-Anteil des Grünlands für Weiden) sollten als großflächig-extensive Weidelandschaften entwickelt werden, und zwar prioritär in standörtlich und strukturell benachteiligten Regionen sowie Überschwemmungsgebieten (Reisinger et al. 2019).

(13) insektenschonende Mahdtechnik anwenden

Jegliche Mähtechnik, die schnell rotierende Schneidwerkzeuge verwendet, verursacht hohe Insektenverluste; sie können reduziert werden durch folgende Maßnahmen (Gigon et al. 2010, Oppermann 2013, van der Poel & Zehm 2014): Schneidende Mähgeräte wie Messerbalken und Doppelmesserbalken sind gegenüber schnell rotierenden Schneidwerkzeugen zu bevorzugen. Auf Mulchen, Silageschnitt und Mähgutaufbereiter (Konditionierer) sollte verzichtet werden. Die Mähwerke sollten mit Blende oder Balken als Schutz ausgestattet werden. Durch eine Mahd der Schläge von innen nach außen, durch Belassen von spät oder nicht gemähten Streifen und Inseln auf 5 bis > 20 % der Fläche, durch eine Mosaik- oder Streifenmahd bleiben Fluchtmöglichkeiten erhalten. Weitere Maßnahmen sind das Anheben der Schnitthöhe auf mindestens 10 cm, das Ermöglichen der Heutrocknung idealerweise über mehrere Tage auf der Fläche sowie den Einsatz von Kamm- statt Kreiselschwadern. Diese Maßnahmen sind mindestens in Natura-2000-Gebieten vordringlich und ganzflächig umzusetzen (Oppermann 2013).

(b) Ackerland (Maßnahmenübersicht in Abb. 5)

(14) Vielfalt von Feldfrüchten und Nutzungen erhöhen

Essenziell wirken die Reduktion des Pestizideinsatzes und des Nährstoffniveaus durch Düngung (Abschnitt 4.1). Im Sinne einer Landschaftsheterogenität sind möglichst vielgliedrige Fruchtfolgen zu fördern und vielfältige Kulturpflanzen anbauen. Eine reduzierte Größe der Nutzungseinheiten und Schaffung möglichst langer Grenzlinienlängen zwischen unterschiedlichen Nutzungen und Habitaten kann helfen, die Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Biodiversität zu mildern, ohne dass Land aus der Produktion genommen wird. Ein Beispiel: Die Verringerung der mittleren Feldgröße von 5 auf 2,8 ha wirkt ebenso stark wie die Erhöhung des Anteils halbnatürlicher Habitate mit Säumen oder Hecken von 0,5 auf 11 % (Sirami et al. 2019). Bei der Umsetzung hilft das Konzept der differenzierten Bodennutzung mit maximal 25 ha großen intensiv genutzten Raumeinheiten, die von mindestens 10 (–20) % naturbetonten Bereichen netzartig durchzogen sind (Haber 2014, Jedicke 2018). Vorranggebiete für HNV-Agrarland (Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert) mit zusammenhängend mehreren hundert oder tausend Hektar sind auf mindestens 19 % der Agrarfläche zu schaffen (Ziel der nationalen Biodiversitätsstrategie, BMUB 2015). Zu fördern ist weiter der Flächenanteil von Kleegras, Luzerne und Rotklee mit naturschutzgerechter Bewirtschaftung (siehe Nr. 15 unten)

(15) ackerintegrierte Maßnahmen umsetzen

Auf 10–15 % der Ackerfläche sollten „dunkelgrüne“ Agrarumweltmaßnahmen „in-crop “ realisiert werden, die für die Biodiversität besonders wirksam sind – mit nachfolgenden Bausteinen (vergleiche insbesondere Oppermann 2013, Oppermann et al. 2020):

- 3–5 % Blühstreifen und -flächen, davon ein möglichst hoher Anteil mehrjähriger Strukturen, die unter anderem das Überwintern von Insekten ermöglichen, welche eine wichtige Nahrungsquelle für viele Agrarvögel im Frühjahr sind (vergleiche Fenchel et al. 2015); durch Schröpfschnitte im Sommer kann eine Verlängerung der Blütezeit bis in den Herbst erreicht werden. Aufgrund des Ökotoneffekts ist die Wirksamkeit von Blühstreifen entlang von Hecken, Baumreihen und Waldrändern erhöht. Günstig wirkt eine sonnige Lage. Große Ackerschläge werden sinnvoll durch breite Blühstreifen unterbrochen. Die Mindestbreite beträgt 5 m, besser mindestens 10–25 m, lineare Streifen erreichen bei gleicher Gesamtfläche eine höhere Wirksamkeit als komprimierte Blühflächen (Kronenbitter & Oppermann 2013). Ein enger Verbund mit anderen Teillebensräumen fördert die Biodiversität, da zum Beispiel kleine Wildbienenarten von ihren Nistplätzen aus überwiegend nicht > 150 m weit fliegen (Hofmann et al. 2020). Für die Einsaat sind gebietseigene Wildarten zu verwenden, die wesentlich beständiger und für Blütenbesucher bedeutsamer als Kulturarten sind (Fenchel et al. 2015, Schmidt et al. 2019).

- 2–3 % Käferwälle (beetle banks ) und Bienenhügel (bee banks ). Käferwälle verlaufen als etwa 2 m breite grasbewachsene Aufwallungen quer durch große Ackerflächen und werden durch Pflügen in entgegengesetzte Richtung angelegt (Dicks et al. 2011). Als Bienenhügel werden kleine Erdhügel bezeichnet, die vor der Aussaat von Blühstreifen mit dem Flug angehäuft oder für längerfristige Existenz auf 80–100 cm Höhe aufgeschüttet werden. Sie werden nicht eingesät, sodass sich der Boden hier rascher erwärmt und hypogäischen Insekten als Nistplatz dient. Eine Habitatkontinuität über mehrere Jahre ist anzustreben (IFAB et al. o. J., Kronenbitter & Oppermann 2013).

- 1–5 % Lichtäcker beziehungsweise weitreihige Saat mit Reihenabständen von mindestens 25 cm oder durch Schließen von zwei oder drei Drillscharen, oder die Drillmaschine wird jeweils für 10 m Länge mehrfach pro Hektar ausgehoben. Alternativ wird die Saatstärke flächig um 30–70 % reduziert. Das Konzept ist flächig oder auf mindestens 20 m breiten Randstreifen umsetzbar. Die Flächen werden ohne Pestizide bewirtschaftet, eine geringe Grün- oder organische Düngung kann zugelassen werden. Untersaat von Wildkräutern oder Leguminosen, die nach der Ernte als Stoppelbrache verbleiben, fördern die Habitatfunktion über den Winter (Kronenbitter & Oppermann 2013).

- 1–3 (10) % Stoppel- und Ackerbrachen. Abgeerntete Getreidefelder werden möglichst lange als Stoppelbrache nicht umgebrochen, ganzflächig oder auf Streifen mit 6–30 m Breite bei einer Mindestgröße von 0,5 ha (Stommel et al. 2018). Ackerbrachen werden möglichst mehrjährig der Sukzession überlassen, ein gelegentlicher Pflegeschnitt kann den Blütenreichtum fördern.

- Lerchenfenster und in geeigneten Landschaften Kiebitzinseln als selbst begrünte Fehlstellen im Umfang von 2 x 20 m2/ha im Wintergetreide und 2 x 40 m2/ha im Winterraps (Donald & Morris 2005, Schmidt et al. 2015).

- Mindestens 5–30 Schutzäcker, ergänzt durch herbizidfreie Ackerrandstreifen, zur Förderung der Ackerbegleitflora je Landkreis (Hilbig 2005, Meyer & Leuschner 2015, Offenberger 2018). Vorrangig sind Flächen auszuwählen und längerfristig beizubehalten, die eher flachgründig und nährstoffarm sind und in denen noch ein keimfähiges Diasporenpotenzial im Boden vorhanden ist. Eine Reduktion der Stickstoffdüngung wirkt positiv.

- Ernteverzicht auf Teilflächen. Reduziert gedüngte Getreidestreifen mit 6–25 m Breite und maximal 0,5 ha Fläche, die ungemäht bleiben, besitzen über den Winter wichtige Habitatfunktionen. Weizen, Hafer, Wintertriticale und Winterroggen sind besonders geeignet, Dinkel und Gerste bedingt (Stommel et al. 2018).

Bei einem Flächenanteil von mehr als 15 % dunkelgrüner Maßnahmen stellt sich ein sehr deutlicher Effekt mit wesentlichen höheren Brutvogel- und Winterbeständen von Agrarvögeln ein (Oppermann et al. 2020), die als Indikator für die Insektenfauna gewertet werden können. Als weitere Maßnahme fördern Kleegras, Luzerne und Rotklee besonders bei einer naturschutzgerechten Bewirtschaftung die Insektendiversität: durch verzögerten Schnitt des Aufwuchses, Hochschnitt mit mindestens 10–14 cm Höhe und Belassen ungemähter Streifen (Fuchs & Stein-Bachinger 2008, Oppermann 2013).

(16) Strukturen zwischen Äckern fördern

Zur Förderung der Habitatheterogenität bedarf es neben den unter (7) genannten Maßnahmen auch der Erhaltung und Neuschaffung von Strukturen zwischen den Ackerflächen, insbesondere eines Flächenanteils von 3–5 % an Feldrainen und Säumen plus 3–5 (10) % Gehölzen; der Anteil letzterer ist landschaftsspezifisch festzulegen.

(c) Landschaftsdiversität in Agrarlandschaften

(17) Agrarlandschaften mit Landschaftselementen anreichern

Insgesamt ist ein Anteil von mindestens 15–20 % an ökologisch hochwertigen Flächen als Kombination vonoff-crop- undin-crop -Maßnahmen notwendig, um die nationalen Ziele zum Schutz der biologischen Vielfalt in der Agrarlandschaft zu erreichen (Oppermann et al. 2020), was sich auf den Insektenschutz übertragen lassen dürfte. Abb. 6 nennt beispielhafte Faktoren, anhand derer sich die Landschafts- und Habitatheterogenität positiv verändern lässt.

(18) ökologischen Landbau und agrarökologische System ausbauen

Verschiedene Metastudien haben bewiesen, dass ökologischer Landbau die Biodiversität fördert, besonders auch von Insekten (Bengtsson et al. 2005, Rahmann 2011, Stein-Bachinger et al. 2020). Somit ist die Forderung nach 20 % Flächenanteil für Öko-Landbau auch ein Beitrag zum Insektenschutz, der umso erfolgreicher ist, je vielfältiger die umgebende Landschaft strukturiert ist. Agrarökologie ist ein weitergehendes Konzept, das Landwirtschaft als vernetztes Ökosystem entwickelt (CIDSE 2018) – hier besteht erhebliches Entwicklungspotenzial in Richtung besonders resilienter, nachhaltiger Systeme, zum Beispiel mit Permakultur und Agroforstsystemen.

(19) Landwirtschaft mit hohem Naturwert fördern

Agrarökologische Praktiken können auch zur Erreichung des Ziels aus der nationalen Biodiversitätsstrategie beitragen, 19 % HNV-Flächen (high nature value-farmland ) an der Landwirtschaftsfläche zu erreichen (BMUB 2015), vorrangig mit Extensiv-Weidetierhaltung (Dauerweide, Waldweide, Heuwiesen), sehr extensiv genutzten Ackerflächen auf eher marginalen Standorten, Streuobstwiesen und Brachflächen – und dieses unter Einschluss vielfältiger Strukturelemente (vergleiche Benzler 2018, Gouriveau et al. 2019).

4.3 Waldlandschaften

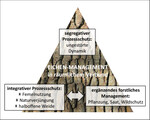

Lichte Wälder zu regenerieren, lautet ein Hauptziel des Insektenschutzes im Wald. Es knüpft an historisch über 7.000 Jahre erheblich vielfältigere anthropogene Waldnutzungen und zuvor bestehende Auflichtungen durch den Einfluss von Megaherbivoren an. Anzustreben ist ein kleinräumlicher Wechsel zwischen Licht und Schatten. Abb. 7 benennt die hierzu wichtigsten Elemente.

(20) historische Nieder- und Mittelwälder retablieren

Die tradierte Nutzung von Niederwaldresten mit 15- bis 25- (40-)jährigem Umtrieb ist wieder aufzunehmen, außerdem sind Niederwälder neu zu schaffen und in entsprechenden Mosaiken mit Flächengrößen von jeweils 0,5–1 ha zu nutzen (Nicolescou et al. 2017, Unrau et al. 2018). Zu lichte Bestände sind durch Nachpflanzen von Kernwüchsen zu ergänzen. In zweischichtigen Mittelwäldern ist die identische Nutzung für den Unterstand fortzuführen und die Oberschicht mit 20–30 % Deckung insbesondere mit Eichen zu fördern. Aufgrund der Seltenheit sind Mittelwälder mit Komplexen von mindestens 40–50 ha zusätzlich neu zu schaffen (Bartsch et al. 2020, Treiber 2003).

(21) Waldweiden neu schaffen

Um Biodiversität, die sich über Jahrtausende entwickelte, so umfänglich wie möglich zu erhalten, darf als Steuerungsgröße der Einfluss von großen Pflanzenfressern auch im Wald nicht ausgeschlossen werden – mit dem Verbiss von Bodenvegetation, Sträuchern und jungen Bäumen, Tritt, Dung, Verbreitung von Diasporen und auch Tieren durch Fell, Hufe und zum Teil Magen-Darm-Passage sowie beweidungstypischen Konkurrenz- und Standortbedingungen (zum Beispiel Jedicke 2015 b, Luick et al. 2019). Besonders hohen Wert für den Insektenschutz besitzen besonnte Solitärbäume. Bislang ohne mögliche Quantifizierung heißt das zunächst,

- Wald(rand)bestände mit mindestens 10 ha Größe in extensive Weiden verschiedener Nutztierarten einzubeziehen,

- besonntes Totholz, insbesondere von Eichen, als Insektenlebensräume besonders zu fördern (vergleiche Nr. 27),

- historische Waldweiden anhand regionsspezifischer Ortsbezeichnungen zu identifizieren und als kulturgeschichtliche Archive zu retablieren (Jedicke 2013, Luick et al. 2019, Rupp 2013).

(22) Alt- und Totholz nutzungsintegriert fördern

Nur ein großes Angebot an Totholz kann die Vielfältigkeit an Mikrohabitaten gewährleisten, welche eine hohe Insektendiversität im Wald erfordert; im Wirtschaftswald mangelt es aufgrund des Fehlens mindestens der Alters- und Zerfallsphase von Bäumen (forstliche Nutzung schließt 50–80 % des natürlicherweise erreichbaren individuellen Baumalters aus) an entsprechenden Habitaten. Auch punktuelle Maßnahmen können jedoch nutzungsintegriert Verbesserungen erreichen (Bütler et al. 2020 a, b, Jedicke 2006, Moning et al. 2010, Müller et al. 2007):

- Habitatbäume mit vielfältigen Baummikrohabitaten identifizieren und ihre Bedeutung für Insekten kommunizieren;

- 6–10 starke Habitatbäume pro Hektar Waldfläche flächendeckend im Minimum gewährleisten (durch Markierung sichern);

- Totholzmenge von > 40 m³/ha in > 140 Jahre alten Wäldern und > 20 m² in < 140 Jahre alten Wäldern anstreben; alte Wälder und Einzelbäume > 180 Jahre (Eichen- und Nadelwälder im Gebirge und in Mooren > 300 Jahre) ganz aus der Nutzung nehmen;

- dabei Natura-2000-Gebiete für die Umsetzung prioritär behandeln.

(23) segregativen Prozessschutz umsetzen

Mit vorgenanntem Hintergrund sind mindestens 5 % der Waldfläche dauerhaft ungenutzt der natürlichen Waldentwicklung zu überlassen – ausgewählt anhand naturschutzfachlicher Qualitätskriterien. Sie sind in ein funktionales Biotopverbundsystem zu integrieren mit (i) Totalreservaten als Kernflächen aus (a) mehrere tausend, (b) mehrere hundert und (c) 40–200 ha großen Flächen; (ii) Altholzinseln mit mindestens 5 ha Größe; (iii) konzentriert auf gedachten Korridoren liegenden alten, absterbenden und toten Einzelbäumen und Baumgruppen; (iv) Gewährleisten der unter Nr. 22 genannten Schwellenwerte auf allen Waldflächen (Jedicke 2008).

(24) Wald-Totalreservate zum Teil mit extensiver Waldweide nutzen

In die unter Nr. 21 genannten Waldweiden ist auch ein Teil der totholzreichen Prozessschutzflächen einzubeziehen und durch Monitoring zu begleiten. Die Integration von Weidetieren als Substitute der ausgestorbenen Megaherbivoren sollte den Wert für Insekten nochmals erheblich steigern: Sie erhöhen den Lichteinfall, entwickeln besonntes Totholz als wesentliche Habitatqualität für xylobionte Insekten und fördern für diese erforderliche Pollenquellen durch Hochstauden und Sträucher.

(25) Sukzession auf Sturmwurf- und Kahlflächen zulassen

Habitatheterogenität ist auch das Ziel bei einer differenzierten Behandlung von Sturmwurf- und trockenheits- sowie kalamitätsbedingten Kahlflächen (Jedicke 2002): Auf die Räumung von 50 % der Flächen ist zu verzichten; Kahlflächen mit < 2 ha Größe sind generell als Prozessschutzflächen ungenutzt zu belassen. Mindestens 5–10 Jahre lang sollten auf allen neuen Kahlflächen keine forstlichen Maßnahmen durchgeführt werden, sondern es ist nur zu beobachten und anschließend bei Bedarf mittels selektiver Durchforstung die Sukzession hin zu artenreichen Mischbeständen zu lenken. Lediglich gut begründet sollte in Trupps beziehungsweise sehr extensiv nachgepflanzt werden, dabei ist die lokaltypische genetische Vielfalt zu fördern. Eine sinnvolle Regulierung des Wildbestands ermöglicht eine artenreiche Waldverjüngung.

(26) eine diversifizierte, klimaresiliente Forstwirtschaft entwickeln

Das aktuelle Waldsterben 2.0 bietet, auch mit dem Teilziel des Insektenschutzes, die Chance zu einem grundlegenden Wandel im Waldmanagement. Es gilt, eine große Vielfalt an Baumarten, Altersstruktur und Nutzungsformen generell zu fördern. Hierzu werden folgende Maßnahmen empfohlen (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2020, BfN 2019 b, BMEL 2019, Dachverband Biologische Stationen in NRW 2019, Deutscher Verband Forstlicher Forschungsanstalten 2019, Hantsch et al. 2014, Hickler et al. 2014, Reif et al. 2019, Wissenschaftlicher Beirat Waldpolitik 2020):

- stark auf Prozesse der Naturverjüngung statt großflächiger Pflanzung konzentrieren;

- Baumartenwahl bei Durchforstung und Pflanzung multifunktional an Kriterien wie Boden und Klima, Erfüllung von Naturschutzfunktionen, Wirtschaftlichkeit und Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel ausrichten;

- weniger Nadelbäume, sondern verstärkt Rotbuche (Fagus sylvatica ), Stiel- und Traubeneiche (Quercus robur ,Q. petraea ), Winterlinde (Tilia cordata ), Hainbuche (Carpinus betulus ), Spitzahorn (Acer platanoides ), Pionierbaumarten und lokal weitere Baumarten berücksichtigen – generell in genetisch erheblich größerer Vielfalt als heute praktiziert;

- Baumarten aus Gebieten, in denen heute das künftig für Deutschland projizierte Klima herrscht, nur in Mischbeständen einbringen und deren Invasionspotenzial beobachten;

- in FFH- und Naturschutzgebieten grundsätzlich auf den Anbau nichtheimischer Baumarten verzichten;

- Mehrschichtigkeit der Waldbestände fördern durch Baumartenvielfalt (mindestens drei oder vier verschiedene Arten pro Bestand) und Strukturvielfalt durch unterschiedliches Alter der Bäume, Anreicherung durch Totholz und Habitatbäume;

- auf Teilflächen probeweise Strukturvielfalt und Sturmfestigkeit der Bäume durch extensive Waldweide fördern;

- geeignete Standorte wiedervernässen und Wasserrückhalt im Wald maximieren, etwa durch Anlage wegnaher Abschlagstümpel und Renaturierung von Waldmooren.

(27) Eichen als Hotspots für Insekten und als Profiteure des Klimawandels besonders fördern

Eichenarten sind die heimischen Baumarten mit einer mit Abstand höchsten Insektendiversität und für die Umsetzung der FFH-Richtlinie von besonderer Bedeutung. Sie erfordern daher ein besonderes Management (Überblick in Abb. 8). Dazu zählt, in Altbeständen ausreichend großräumige Lichtinseln für eine erfolgreiche Naturverjüngung zu schaffen und dort anschließend wiederholt Pflegeeingriffe durchzuführen, damit die Eichen nicht überwachsen werden. Verjüngungen sind durch Zäunung oder eine meist massive Reduktion des Wildbestands vor letalem Verbiss zu schützen. Wichtig auch hier ist die Retablierung von Hutungen, sodass sich im Rahmen von Dornstrauch-Sukzession Eichen neu ansiedeln können (Bartsch et al. 2020, Bunzel-Drüke et al. 2019, Jedicke & Hakes 2005, Reif & Gärtner 2007, Vera 2000).

4.4 Siedlungslandschaften

(28) artenreiches Grün schaffen

Flächen sind gerade im Siedlungsraum knapp – und dennoch bestehen vielfältige Potenziale, Biodiversität zu fördern, indem Flächen zielgerichtet entwickelt werden, und zwar in kommunaler Verantwortung mit Vorbildfunktion, im privaten Wohnumfeld und im gewerblichen Bereich (Biercamp et al. 2018, Mody et al. 2020). Dieses kann geschehen durch Schaffung von Blühflächen aus gebietsheimischem und regionalem Saatgut statt Rasenflächen, durch Lagern von Laub und Heckenschnitt unter Hecken, Bäumen und in Randbereichen, durch Zulassen von „wildem Grün“ durch Sukzession. Durch Bodenaustausch lassen sich magere Schotterflächen schaffen und standortangepasst artenreich einsäen. Initialpflanzungen von Wiesenarten reichern bisher artenarme, grasdominierte Flächen an.

(29) Pflege von Grünflächen extensivieren

Die Mahd geeigneter Flächen kann in der Regel auf jährlich zwei Durchgänge reduziert werden. Strukturelle Vielfalt entsteht durch mosaikartiges oder gestaffeltes Mähen und Erhaltung von Teilflächen als Altgrasbestände über Winter (Mahd im folgenden April). Es bedarf einer intensiven Kommunikationsarbeit, um der Bevölkerung die Maßnahmen zu erklären (Hiller & Betz 2014, Kricke et al. 2014, Unterweger et al. 2017).

(30) Eh-da-Flächen für den Insektenschutz nutzen

Offenlandflächen ohne Nutzung wie weg- und straßenbegleitende Flächen, Bahn- und Gewässerdämme, Verkehrsinseln und unterschiedliche Gemeindegrünflächen sind zu erfassen und als Teil eines Biotopverbunds aufzuwerten. Ein Ziel ist die Schaffung von Pflegemosaiken mit reduzierter Grünlandmahd, die Anlage von Blühstreifen und flächen, die Offenhaltung von Rohbodenflächen, die Pflege vertikaler Rohbodenflächen, sporadisches Offenhalten von Ruderalflächen sowie die Förderung artenreicher Strauch- und Gehölzsäume. Solitärbäume, Alleen und Streuobst sind zu erhalten und neu zu pflanzen, Efeu als Wildbienentracht zu belassen. Bei der Baumpflege sollen Hochstubben erhalten und entnommenes Holz im Umfeld gelagert werden. Strukturen wie Lesesteinwälle, Steinhaufen und Trockenmauern sind anzulegen und offenzuhalten. Die Anwendung von Konzepten desBiophilic Design undAnimal-Aided Design kann helfen, Gebäude und Stadträume als naturnahe Lebensumgebung des Menschen auch unter Einbeziehung von Insekten zu gestalten (zum Beispiel durch vertikale sowie Balkon- und Dachbegrünung) (Apfelbeck et al. 2020, Biercamp et al. 2018, Bischer et al. 2018, Kellert & Calabrese 2018).

(31) Flächenverbrauch reduzieren und blau-grüne Infrastruktur entwickeln

Der Versiegelungsgrad im urbanen Raum ist zu begrenzen, ohne die Städte ungebremst ins Umland wachsen zu lassen. Die systematische Planung und Umsetzung einer blau-grünen Infrastruktur muss ein multifunktionales Biotopverbundsystem mit naturnahen Flächen (unter gleichrangiger Berücksichtigung von Erholungs- und klimatischen Funktionen für die Bevölkerung) realisieren – mit Parkanlagen, grünen Straßenräumen, Stadtwäldern, urbanen Gärten, Friedhöfen, Fließ- und Stadtgewässern (Hansen et al. 2017, Heiland et al. 2017).

(32) Beleuchtung insektenschonend planen und umrüsten

Um der Lichtverschmutzung zu begegnen, ist jede Beleuchtung individuell für den Einzelfall zu planen. Leuchtdichten sind je nach Zweck zu begrenzen (Hänel et al. 2016, Schroer et al. 2019, Stadt Fulda 2019): (i) für beleuchtete oder selbstleuchtende Flächen in naturnahen Nachtlandschaften maximal 1–2 cd/m² (cd = Candela); (ii) in urbanen Landschaften auf kleinen Flächen bis maximal 10 m² Größe maximal 100 cd/m², bei > 10 m² Fläche nicht mehr als 5 cd/m²; (iii) Lichtleistung in Wohngebieten zwischen 5 und 7 und nicht über 10 lm/m² (lm = Lumen); (iv) in zu beleuchtenden Gewerbegebieten maximal 35 lm/m². Verwendet werden sollte nur warmweißes LED-Licht mit geringen Blauanteilen und einer Farbtemperatur von 2.000–3.000 Kelvin. Das Licht ist auf den Boden auszurichten, ohne horizontale oder nach oben gerichtete Abstrahlung. Gestalterisches Licht darf als Ausnahme nur dosiert eingesetzt und muss in der zentralen Nacht abgeschaltet werden.

4. 5 Gewässer

Generell in allen Landschaftstypen spielen auch Gewässer eine Rolle für Insekten (global für 6 % des bekannten Artenspektrums; Samways et al. 2020). Sie werden an dieser Stelle der Vollständigkeit als querschnittsorientierte Maßnahmen und nur beispielhaft genannt.

(33) EU-Wasserrahmenrichtlinie konsequent umsetzen

Mindestens ist ein guter ökologischer Zustand aller Oberflächengewässer herzustellen, insbesondere Fließgewässer und Auen bedürfen einer umfangreichen Redynamisierung, was zahlreiche Strukturen und Habitate für Insekten schafft, wie Uferabbrüche, Offenbodenstellen, Kies- und Schotterbänke, Totholz, Verklausungen im Gewässer durch Totholz und Treibsel. Weiter sind die chemische Wasserqualität zu verbessern und die Wiederausbreitung des Bibers als effektiver Ökosystemingenieur zuzulassen und dazu die Auennutzungen anzupassen (Simon 2021).

5 Fazit und Ausblick

Wirksamer Insektenschutz benötigt finanzielle Mittel. Es funktioniert nicht, etwa Landwirtinnen und Landwirten per Ordnungsrecht Maßnahmen aufzuerlegen, die Ertragsverluste und/oder zusätzliche Aufwendungen bedeuten. Im Gegenteil muss es gelingen, den Akteuren Angebote zu offerieren, wie sie Maßnahmen zum Insektenschutz realisieren können, und dieses möglichst auch ökonomisch attraktiv. Einige Maßnahmen können bereits heute über Agrarumwelt- und Klimaprogramme (AUKM) und insbesondere Vertragsnaturschutzprogramme (VNP) finanziert werden und ein Zusatzeinkommen erbringen oder zumindest Ertragsverluste und Mehraufwand kompensieren.

Dennoch genügen die bestehenden Programme bei Weitem nicht, um die für die Landwirtschaft dargestellten Anforderungen für den Insektenschutz auch nur ansatzweise realisieren zu können. Hierzu bedarf es eines grundlegenden Wandels der Agrarförderpolitik mit einer konsequenten Unterstützung solcher Betriebe, die neben der Produktion von Nahrungsmitteln und Energie, für die sie einen Marktpreis erzielen, durch die öffentliche Hand in dem Umfang honoriert werden, in dem sie öffentliche Güter wie Biodiversität, gesunde Böden, sauberes Wasser und eine klimaschonende Wirtschaftsweise unterstützen. Bezüglich entsprechender Vorschläge wird auf eine Vision für HNV-Farmland in der EU verwiesen (Gouriveau et al. 2019). Ein praxistaugliches Konzept für eine Gemeinwohlprämie hat der Deutsche Verband für Landschaftspflege (2020) publiziert, um Umweltleistungen einfach zu honorieren (Neumann et al. 2017).

Der Bund hat 2019 ein Bundesprogramm Insektenschutz verabschiedet (BMU 2019), das Maßnahmen in neun Handlungsbereichen sowie Vorgaben für den Insektenschutz durch Änderungen im BNatSchG und der Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung vorschlägt (bei Redaktionsschluss noch im Verfahren befindlich) und ein Finanzbudget in Höhe von 100 Mio. € pro Jahr zur Förderung von Insektenschutz und für den Ausbau der Insektenforschung in Aussicht stellt.

[Den weiteren Artikel entnehmen Sie bitte dem PDF]

Von Eckhard Jedicke

Eingereicht am 22. 04. 2021, angenommen am 15. 05. 2021.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.