Von 0 auf 100 in 365 Tagen

Unsere These: Viele Orts- und Kreisgruppen der Naturschutzverbände sind überaltert und haben deshalb einen Großteil ihrer Schlagkraft eingebüßt; ein Problem für den operativen Naturschutz vor Ort. In einem Selbstversuch haben wir Strategien entwickelt, wie sich über einen Zeitraum von einem Jahr wieder eine Operativeinheit aufbauen lässt. Das Beispiel einer BUND-Ortsgruppe in Niederbayern könnte Ansätze für andere Aktive im Naturschutz liefern.

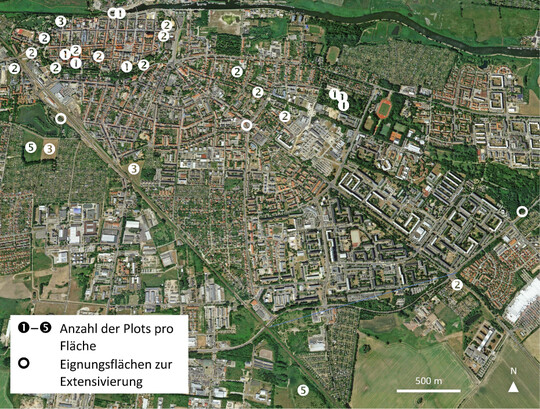

von Tjards Wendebourg erschienen am 08.05.2024Nach rund 365 Tagen ist es Zeit, einmal Bilanz zu ziehen. So viel Zeit ist ungefähr verstrichen, seit wir uns entschlossen haben, die Ortsgruppe Essenbach im Bund Naturschutz Bayern wieder zu aktivieren. Nachdem der Vorsitzende verzogen war, waren die Naturschutzaktivitäten der Ortsgruppe (OG) weitgehend eingeschlafen. Die Kasse wurde von der Kreisgruppe verwaltet. Ein Großteil der aktiven Mitglieder war deutlich über dem Pensionsalter. Der Bezugsfaden zu den nächsten Generationen war überwiegend abgerissen. Die Situation über den Zustand der Natur vor Ort sorgte bei vielen der älteren Mitglieder auch für Frustration. Während man früher noch Feuchtbiotope angelegt und Krötenzäune aufgebaut hatte, hat der Verlust von Feuchtlebensräumen mittlerweile dafür gesorgt, dass Amphibienwanderungen kaum noch zu verzeichnen sind. Gleichzeitig hat sich auch die Artenvielfalt stark reduziert: Durch Stickstoffeintrag, Entwässerung und verfehlte Pflege sind zahlreiche Biotope verschwunden oder degradiert. Dabei weist die Gemeinde eine große Vielfalt von Landschaftstypen auf. Auf engstem Raum sind Flussufer, Flussauen, Niedermoore, Fließgewässer unterschiedlicher Ordnung, Quellteiche, Steilwände, Magerrasen sowie Eichen-Hainbuchen, Buchen-Mischwälder und Fichtenforsten und auch Kiesgruben vorhanden; dazu dörfliche Strukturen mit zahlreichen Bauernhöfen und Obstwiesen.

Auf dem Gebiet der Marktgemeinde lassen sich die Folgen der Intensivierung der Landwirtschaft und der Zersiedelung exemplarisch besichtigen. Das Fehlen einer aktiven und eindringlichen Stimme für den Naturschutz ist vor diesem Hintergrund fatal.

Schritt 1: Mehr Professionalität durch Logo

Diese Tatsache motivierte eine kleine Gruppe von Menschen, den Faden wieder aufzunehmen und den Neustart für die OG vorzubereiten. Um die Professionalität zu steigern, wurde zunächst erst einmal ein neues Logo entworfen. Eine familiär verbundene Kölner Grafikerin gestaltete ein Logo auf der Basis des BUND Naturschutz Bayern. Erstes Learning: Die gestalterischen Freiheiten halten sich in Grenzen. Der erste Logo-Entwurf dient nur noch der internen Kommunikation. Der zweite Entwurf orientierte sich dann enger an der CI des Landesverbandes und stand damit für den Aufbau von Social-Media-Kanälen zur Verfügung.

1Schritt 2: Mehr Sichtbarkeit durch Social Media

Einer der ersten Schritte war auch der Aufbau von zwei Social-Media-Kanälen und zwar auf Instagram und Facebook. Auf der einen Seite lassen sich die Kanäle blitzschnell bedienen und mit verhältnismäßig wenig Aufwand bekommt Inhalt eine professionelle Form.

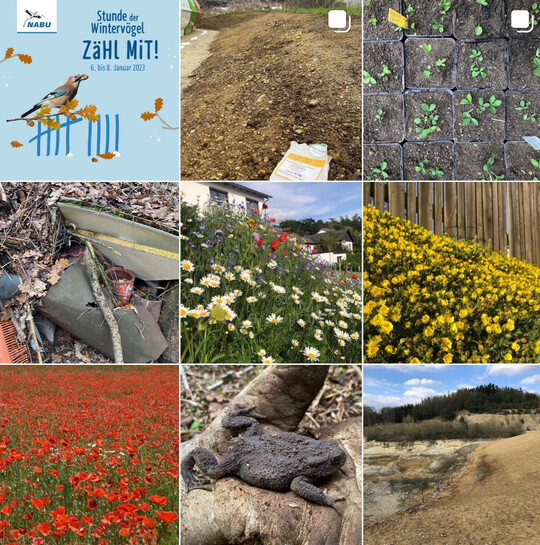

Auf der anderen Seite können so jüngere Zielgruppen angesprochen und Inhalte in der lokalen Bevölkerung vermittelt werden. Dabei dient Instagram als Präsentationsmedium für die in der Gemeinde vorhandene Natur. Mit rund 330 Posts im ersten Jahre wurden etliche Arten und Biotope in Form von kleinen Geschichten vorgestellt. Hashtags (z.B. #PflanzenInEssenbach) lassen die Posts im Laufe der Zeit zu Archiven zusammenwachsen. Wer etwa #PilzeInEssenbach anklickt, bekommt 15 Arten angezeigt, die im ersten Jahr gepostet wurden. Wer in den Posts den Hashtag #AgaricusSylvaticus klickt, taucht ein in die Bilderwelt, die Millionen von Hobbywissenschaftlern und Fotografen bereits auf Instagram erschaffen haben. Dabei zeigt sich auch, dass es besonders viele semiprofessionelle Fotografen gibt, die das Bildernetzwerk für ihre Zwecke nutzen. Da diese Menschen viel sehen, sind sie nicht nur ideale Partner und Motivlieferanten. Sie haben meist auch ein besonderes Bewusstsein für die Natur vor Ort und sind damit für eine Mitarbeit leichter zu begeistern. Über die Social-Kanäle lassen sich Interessierte generell niederschwellig ansprechen. Mitmach-Angebote erhöhen die Attraktivität.

Instagram und Facebook sind miteinander verknüpft, sodass der Facebook-Account automatisch gefüllt wird.

Gleichzeitig dient Facebook einerseits dazu, Inhalte mit Links – etwa zu Veranstaltungen – zu verbreiten und andererseits die lokalen Facebook-Gruppen (alleine zwei für den Hauptort, eine für eine Altgemeinde und drei überregionale) zu bespielen. So lassen sich Inhalte mit Ortsbezug in einzelne Ortsteilgruppen einteilen. Allgemein für die Gemeinde relevante Inhalte können über mehrere Gruppen ausgespielt werden. Die großen Vorteile sind nicht nur wachsende Sichtbarkeit und Bewusstmachung naturschutzrelevanter Sachverhalte. Menschen, die Zustimmung signalisieren, lassen sich auch auf die eigene Seite einladen – der erste Schritt der Beziehungsanbahnung sozusagen.

Zum Ende des ersten Jahres kamen die meisten potenziellen Neuaktiven über die sozialen Medien.

Schöner Nebeneffekt: Durch die Vernetzung mit anderen BUND-Orts- und Kreisgruppen reicht die eigene Arbeit zunehmend über das Gemeindegebiet hinaus. Die Netzwerkarbeit verbessert sich überregional und ermöglicht den Erfahrungsaustausch und die gegenseitige Unterstützung.

2Schritt 3: Mit neuem Wir-Gefühl zum Neustart

Ein Logo als verbindende Flagge, die Social-Media-Kanäle und die ersten frischen Kontakte motiviert auch viele Ältere wieder. Sie erkennen die Chance, ihre Erfahrung mit einzubringen und freuen sich zugleich über die neue Dynamik. Oft haben sie mehr Zeit, viel Erfahrung und zahlreiche Kontakte. Lassen sie sich motivieren, befruchtet das die Naturschutzarbeit vor Ort.

In unserem Fall konnte der Interimsleiter der Ortsgruppe dafür gewonnen werden, sich für den Vorstand zur Verfügung zu stellen. Auch sein Stellvertreter und der Kassenwart kamen aus dem Kreis der bereits früher Aktiven.

Mit der ersten großen Mitgliederversammlung konnten auch noch zwei Beisitzer gewonnen werden, sodass ein neuer Vorstand aus sechs Mitgliedern für die Koordination der weiteren Entwicklung zur Verfügung stand.

Schritt 4: Übernahme der Webpräsenz

Der Kreisverband bietet ein gutes Webangebot, innerhalb dessen jede Ortsgruppe ihre eigene Arbeit darstellen kann. Nach der Neugründung übernahm der Schriftführer die Administrationstätigkeit und gewährleistet nun die Aktualität. Dabei hat die Webseite gegenüber den Social-Media-Kanälen geringere Bedeutung, stellt aber einen weiteren Zugangsweg dar und bildet auch die Referenz für die Kanäle. Inhalte mit längerer Relevanz können dort gut sichtbar abgespeichert werden.

Schritt 5: Attraktivität durch Stärke

Gerade die Social-Media-Accounts bieten die Möglichkeit der öffentlichen Teilhabe. Probleme können aufgezeigt und diskutiert werden. Mit einem arrivierten Verband im Rücken lässt sich so relativ schnell ein lokaler Machtfaktor aufbauen, mit dem es sich die vor Ort Verantwortlichen ungern verscherzen wollen. Das macht die Gruppe besonders für diejenigen attraktiv, die sehen, dass etwas schiefläuft, den Missständen aber mehr oder weniger alleine gegenüberstehen. Die neue Ortsgruppe verspricht gemeinsame Interessen und eine bessere Vertretung der eigenen Ansichten in der Öffentlichkeit. Konflikte wie illegale Müllablagerungen, übertriebene Mähtätigkeit, Baumfällungen oder das unsachgemäße Räumen der kleineren Fließgewässer dienen als Anknüpfungspunkte, die die Aufmerksamkeit fördern, das Profil schärfen und Wehrhaftigkeit dokumentieren. Gleichzeitig fokussieren sie die Aufmerksamkeit auf die betreffenden Problemfelder und bieten Ansätze für Lösungen.

Schritt 6: Wer schreibt, der bleibt

Ein wichtiger Teil der OG-Arbeit ist es, Probleme aufzuzeigen und die Verantwortlichen (z.B. Bauhof, Bauamt, Landkreis etc.) anzuschreiben. Das fördert nicht nur das Bewusstsein für die Probleme, sondern schafft auch Respekt bei den Verantwortlichen, sorgt für Reaktionen und im besten Fall für die Behebung der Probleme. Das wiederum macht die OG attraktiv für alle, denen die Natur am Herz liegt. Gut formulierte Schreiben mit klarer, selbstbewusster Haltung und das Aufzeigen von Lösungsansätzen steigern Reputation und Erfolgsquote. Parallel helfen die Social-Media-Kanäle, bestimmte Initiativen zu unterstützen. Das Angebot, die eigene Kompetenz zur Verfügung zu stellen, macht die Zusammenarbeit auch für die Verantwortlichen interessant.

Ziel der Arbeit ist auch, das örtliche Gemeinde-Infoblatt zu nutzen. Schließlich geht es monatlich an alle Haushalten und kann somit wertvoller Informationsträger sein. Zum Ende des ersten Jahres gelang es zum Beispiel, den Text „Schützt die Waldränder“ mit klarer Problembeschreibung, eindeutigen Handlungsanweisungen und Begründungen dort zu platzieren. Der Text wird außerdem auf der Webseite veröffentlicht.

Leider ist die Lokalpresse vor Ort mittlerweile ziemlich ausgedünnt, sonst würden sich auch hier weitere Ansätze bieten.

Schritt 7: Ein Schlüsselprojekt als roter Faden

Naturschutzarbeit kann zäh sein. Nicht immer ist man erfolgreich und nicht jeder Erfolg ist dauerhaft. Da ist es wichtig, eine Meta-Ebene zu schaffen, die als roter Faden die Arbeit begleitet. Wie beispielsweise beim „Natur- und Kulturerlebnisweg“, der erst als digitales Edutainment-Angebot verwirklicht werden soll, mit der Option, auch Stationen im Gelände zu schaffen. Die Vorteile: Das Projekt erfordert die Aufnahme aller vorhandenen Besonderheiten und spricht durch die Integration der Kultur einen noch größeren Kreis an. Außerdem möchte man einzelnen Dörfern, die eingemeindet wurden, eine Integrationsplattform bieten und die Aktiven miteinander vernetzten. Gleichzeitig hat das Projekt Vorzeigecharakter und wird damit auch für die Lokalpolitik interessant. Als Nebeneffekt soll das dafür notwendige EDV-System der Ortsgruppe den Überblick über Flächen, Stakeholder und Pflegeziele ermöglichen, um Biotopverbünde zu entwickeln und den Unterhalt – auch durch Dritte – zu optimieren.

Schritt 8: Aufbau einer Stakeholder-Liste

Effizienz funktioniert nur über Transparenz. Um jederzeit alle Stakeholder in den unterschiedlichen Ebenen der Teilhabe überblicken und beteiligen zu können, wurde eine Word-Datei mit allen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern angelegt. Dabei zeigte sich schnell, wie komplex Naturschutz vor Ort sein kann: Neben der Gemeinde, mehreren Behörden des Landkreises, des Bezirks und der Staatsregierung sind Naturschutzverbände, Interessengemeinschaften, der Landschaftspflegeverband, Flächeneigentümer und Einzelexperten Teil der notwendigen Entscheidungsprozesse für den Schutz der örtlichen Landschaft. Auch Naturschutzinteressierte in den angrenzenden Regionen sowie die Akteure der Lokalpresse gehören zur Stakeholder-Liste. Im betrachteten Zeitraum konnte bereits eine umfangreiche Liste erstellt werden, die sowohl die Kommunikation als auch die Vernetzung unterstützt. Die Liste enthält Mailadressen, Telefonnummern und Funktionen, die dem Vorstand der Ortsgruppe zur Verfügung stehen. Eines der großen Probleme bleibt die Recherche der Flächeneigentümer. Auch hier soll die Hinterlegung in entsprechenden Dateien in Zukunft mehr Effizienz ermöglichen. Übertriebener Datenschutz erweist sich dabei als problematisch.

Schritt 9: Potenzial Mitgliederliste

160 Mitglieder hat der BUND Naturschutz Bayern in Essenbach; zumindest auf dem Papier. Um dieses Potenzial zu aktivieren, wurden alle per Post und – soweit Mailadressen verfügbar waren – per Mail angeschrieben. Zuletzt wurden vorhandene Mobilnummern per WhatsApp kontaktiert. Durch Einladungen zu Veranstaltungen versucht man, den Kontakt zu intensivieren. Erste Erfahrung: Die Diskrepanz zwischen nominell Vorhandenem und Aktivierbarem ist groß. Trotzdem ist auch dieser Schritt ein Konzeptbaustein im Reaktivierungsprozess und wirkt mit den anderen Schritten zusammen.

Schritt 10: Zwei WhatsApp-Gruppen für die Kommunikation

Kommunikation ist das A und O. So entstand sehr schnell die Idee, für den frisch gewählten Vorstand eine eigene WhatsApp-Gruppe aufzusetzen. Damit lassen sich die versammelten Kompetenzen jederzeit schnell zusammenschalten, um auch zwischen den Vorstandssitzungen kurzfristig reagieren zu können. Beobachtungen in der Landschaft, Anfragen von Interessierten oder Reaktionen auf Eingriffe können blitzschnell abgestimmt oder bewertet werden. Ein vorgefertigter E-Mail-Verteiler ermöglicht den schnellen Austausch von Daten.

Um auch die Mitglieder stärker einzubinden, wurde später eine zweite WhatsApp-Gruppe aufgesetzt, die alle Mitglieder über Aktivitäten, Veranstaltungen und Aktionen der Gruppe informiert. Es zeigte sich schnell, dass auf diesem Kanal Austausch und Wissenstransfer zunehmen.

Schritt 11: Aufbau eines Veranstaltungsprogramms

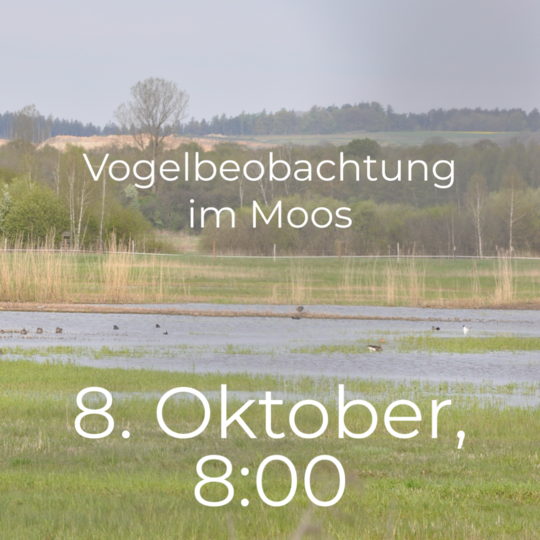

Vögel ziehen immer – das ist eine der Erkenntnisse aus dem Premieren-Jahr. Bereits eine erste Vogelwanderung in die Isarauen war rege besucht. Durch Werbung in der Tageszeitung, Anschreiben und Social-Media-Arbeit stießen auch Interessierte von außerhalb der Gemeinde dazu. Zum Ende des ersten Jahres Anfang 2024 begann die neue Veranstaltungsreihe gleich mit einem Achtungserfolg: 40 Leute kamen zum Bildervortrag über die Vogelwelt im rumänischen Donaudelta, den der Vorsitzende der benachbarten und auch frisch gegründeten Ortsgruppe hielt.

Weitere Synergien bieten sich mit dem Lokalen Landschaftspflegeverband, der ebenfalls an Öffentlichkeit interessiert ist. Mittlerweile lädt die Ortsgruppe gemeinsam mit dem LPV ein – was sich zur Win-win-Situation entwickelt.

Eine weitere Erkenntnis der Veranstaltungen: Die Zusammensetzung der Besuchenden wechselt in Abhängigkeit vom Gemeindeteil, in dem sie stattfinden. Offensichtlich interessiert sich jeweils ein Teil der Gäste für sehr lokale Angebote.

Ein Ferienprogramm für Kinder, das dem Biber gewidmet war, rief ebenfalls reges Interesse hervor. Darin könnte sich der Schlüssel verbergen, um auch die ganz jungen zu erreichen. Bestimmungsspaziergänge mit den Apps „Flora incognita“ und „ObsIdentify“ sollen Artenansprache für Jugendliche und junge Erwachsene attraktiv machen.

Nach einem Jahr lässt sich resümieren, dass erstaunlich viel erreicht wurde. Dabei war sicherlich auch entscheidend, dass das „Wir“-Gefühl im Vordergrund steht und persönliche Eitelkeiten keine Rolle gespielt haben. Gegenseitiger Respekt, die Bereitschaft, andere zu unterstützen und ganz viel Netzwerkarbeit haben der Ortsgruppe in dieser Zeit eine erstaunliche Relevanz beschert und auch für viel Motivation bei den Akteuren gesorgt. Diese Entwicklung wird jedoch längst nicht von allen Stakeholdern positiv bewertet. Die überall bestehenden Beharrungstendenzen und das Misstrauen gegenüber Veränderungen begleiten auch in Essenbach die Ortsgruppenarbeit. Aber durch eine Mischung aus Diskussionsbereitschaft, politischer Neutralität, sanftem Druck durch Öffentlichkeitsarbeit, Agieren in wechselnden Besetzungen auch hinter den Kulissen und kompetentem sowie selbstsicherem Auftreten haben für erste Umsetzungserfolge gesorgt und geholfen, die Ortsgruppe als Ansprechpartner für die Belange der Natur zu positionieren.

Viele der in Essenbach gesammelten Erfahrungen lassen sich auf die Arbeit in anderen Gemeinden übertragen. Wobei in Abhängigkeit von den lokalen Gegebenheiten und Akteuren unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden müssen.

Die Erfahrungen waren jedenfalls so gut, dass die Liste der Vorhaben für das zweite Jahr lang ist. Wichtig für den Erfolg war sicherlich auch die gute Mischung aus kleinen konkreten Projekten, klassischer Naturschutzarbeit (Nisthilfen, Wiesenbrüterschutz etc.) und strategischer Arbeit in größerer Flughöhe. Das soll auch die Leitschnur für das zweite Jahr sein. Mit der Konzeption eines Hornissenkastens und den Vorbereitungen zur Sanierung von 200 m Waldrand wurde bereits begonnen. Die konkreten Bau- und Pflegemaßnahmen sollen ebenso zunehmen, wie die Jugendarbeit. Außerdem ist die Kartierung der So-da-Flächen in einem Gemeindeteil geplant, die als Grundlage für Verhandlung zur Modifikation des Regiesystems dient. Da sich die Effizienz und Geschwindigkeit zum Ende des ersten Betrachtungsjahres stark erhöht hat, darf man davon ausgehen, dass auch im zweiten Jahr schnell viele weitere Ideen dazukommen werden.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.