RWE und die schmelzenden Gletscher in Peru

Ein Ortstermin in 4.560 m Höhe und in 10.000 km Entfernung vom Sitzungssaal: Es war ein außergewöhnliches Gerichtsverfahren des Oberlandesgerichts Hamm, das im Mai dieses Jahres seinen Abschluss fand.

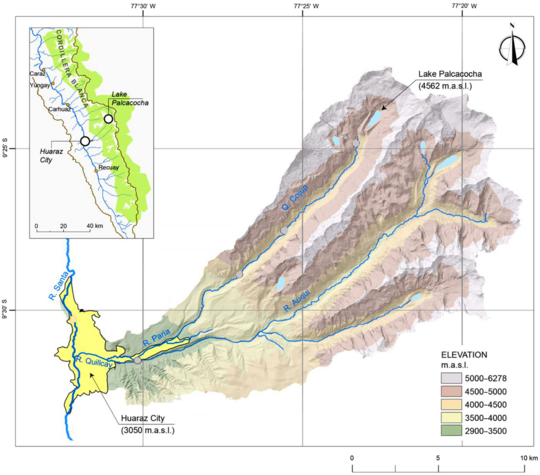

von Dr. Dietrich Kratsch erschienen am 03.09.2025In allen Hochgebirgen der Welt ist infolge der globalen Klimaerwärmung ein Rückgang der Vergletscherung zu beobachten. Besonders dramatisch ist dies in der Cordillera Blanca (Peru), wo es die weltweit größte tropische Vergletscherung gibt; zwischen 1984 und 2020 wurde dort ein Rückgang der Gletscher von 44 % beobachtet. Das Schmelzwasser führte zu einem enormen Anstieg des Wasserspiegels des hinter Moränenwällen liegenden Gletschersees Palcacocha auf 17,4 Mio. m3 im Februar 2016. Die Gefahr von Dammbrüchen und Flutkatastrophen ist groß, insbesondere wenn Gletscherabbrüche oder Felsstürze eine Flutwelle auslösen. Doch was hat ein deutsches Unternehmen damit zu tun?

Es geht um das Urteil des OLG Hamm vom 28.5.2025 – 5 U 15/17. Ein Bewohner der Stadt Huaraz, die unterhalb des Gletschersees gelegen ist, hatte mit Unterstützung von Germanwatch e.V. den RWE-Konzern verklagt, entsprechend seines Anteils an den weltweiten CO2-Emissionen Aufwendungen zu Schutzvorkehrungen zu bezahlen.

Der Senat sieht in § 1004 Abs. 1 S. 2 BGB eine taugliche Anspruchsgrundlage für den vom Kläger geltend gemachten Feststellungsanspruch. Die Voraussetzungen des Anspruchs sind nach Auffassung des Gerichts auch schlüssig vorgetragen: „Die von den Kraftwerken der Beklagten freigesetzten CO2-Emissionen steigen in die Atmosphäre auf und führen aufgrund physikalischer und chemischer Gesetze in der gesamten Erdatmosphäre zu einer höheren Dichte der Treibhausgase. Die Verdichtung der Treibhausgasmoleküle hat eine Verringerung der globalen Wärmeabstrahlung und einen Anstieg der globalen Temperatur zur Folge. Infolge des sich daraus ergebenden – auch lokalen – Anstiegs der Durchschnittstemperaturen vergrößert sich die Gefahr von Fels- und Eisabbrüchen und das Abschmelzen des Palcaraju-Gletschers beschleunigt sich; das Wasservolumen der Laguna Palcacocha steigt. Durch den gestiegenen Wasserspiegel der Lagune, gegebenenfalls in Zusammenwirken mit einem Eis- und Felssturzereignis, erhöht sich die Gefahr, dass das Wasser beziehungsweise die durch ein Sturzereignis erzeugte Schwallwelle durch die talseitige Barriere nicht mehr gehalten werden kann. Es kommt zum Ausbruch des Gletschersees in Form eines Überströmens dieser Barriere oder infolge des Bruchs des Grundmoränenwalls und/oder der künstlichen Dämme, das Wasser strömt ins Tal und überschwemmt das Grundstück des Klägers.

Demnach verursacht die Beklagte die drohende Eigentumsbeeinträchtigung des Klägers unmittelbar durch eine eigene Handlung, auch wenn diese einen gestreckten Kausalverlauf in Gang setzt und schließlich in einem Naturereignis – nämlich dem Gletscherseeausbruch – mündet. Dieses „finale“ Naturereignis findet jedoch nicht zufällig statt, sondern ist nach den Gesetzen der Atmosphärenphysik zu erwarten. Weil die Beklagte durch die Freisetzung von CO2-Emissionen (2013: 164 Mio. t) in das Klima eingreift, vollziehen sich nach dem Vortrag des Klägers genau dort die einzelnen Akte der Kausalkette, und zwar nahezu linear, ohne Zufälligkeiten und physikalisch berechenbar.

Es steht zur Überzeugung des Senats fest, dass für einen optimalen Betrachter in der Rolle eines Energieproduzenten bereits Mitte der 1960er-Jahre vorhersehbar war, dass die anthropogenen Treibhausgasemissionen zu einer globalen Erwärmung und den damit einhergehenden Folgeerscheinungen führen würden. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft sprach schon in der 36. Physikertagung 1971 von „unvermeidlich irreversiblen Folgen globalen Ausmaßes“.

§ 1004 Abs. 1 BGB lautet „Wird das Eigentum in anderer Weise als durch Entziehung oder Vorenthaltung des Besitzes beeinträchtigt, so kann der Eigentümer von dem Störer die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so kann der Eigentümer auf Unterlassung klagen.“ Das Gericht führt dazu aus, im Falle einer drohenden Beeinträchtigung könne vom Störer auch ein positives Tun geschuldet sein, um den Eintritt der Beeinträchtigung zu verhindern. Der Unterlassungsanspruch verpflichte nicht lediglich zum Nichtstun, sondern zu einem Verhalten, mit dem gewährleistet wird, dass sich die drohende Beeinträchtigung des Eigentums nicht realisiert. Bei vergleichender Betrachtung erscheine weder der (behauptete) Anteil der Beklagten von 0,38 % an den industriellen CO2-Emissionen noch ihr Anteil von knapp 0,24 % an allen CO2-Emissionen weltweit gering.

Auf die Frage, ob das Handeln der Beklagten pflichtwidrig war und ist, kommt es im Rahmen der Zurechnung nicht an, da es nicht um einen Schadensersatzanspruch geht, für den ein Verschulden gegeben sein muss. Der Auffassung der Beklagten, derartige Summations-, Distanz- und Langzeit(folge)schäden seien nicht mit Mitteln des individuellen Haftungsrechts zu regeln, sondern Lösungen für den Klimawandel könnten ausschließlich auf der staatlichen und politischen Ebene gefunden und umgesetzt werden, tritt der Senat nicht bei, weder aus dem UVPG noch dem Umwelthaftungsgesetz folge für einen derartigen Sachverhalt der Ausschluss des allgemeinen zivilrechtlichen Unterlassungsanspruchs. Den Kläger treffe auch keine Duldungspflicht und kein Mitverschulden. Das Unternehmen kann sich nach Auffassung des Gerichts auch nicht darauf berufen, dass ihr die Emissionen genehmigt wurden: „Behördliche Erlaubnisse begründen in aller Regel keine Duldungspflicht für Dritte; die öffentlich-rechtliche Genehmigung bzw. staatliche Zulassung der hier in Rede stehenden Errichtung und Nutzung von Energie erzeugenden Anlagen beschränkt die Möglichkeit der von Fernimmissionen betroffenen Eigentümer zur Geltendmachung von Abwehr- oder Schadensersatzansprüchen grundsätzlich nicht.“ Soweit es im Verhältnis zur Nachbarschaft Duldungspflichten gibt, sind diese mit Ausgleichsansprüchen gekoppelt (z.B. § 14 Satz 2 BImSchG); solche gibt es bei Distanzschäden nicht.

Auch soweit sich die Beklagte auf einen – nicht näher erläuterten – „gesetzlichen Versorgungsauftrag“ und auf das allgemeine Interesse an der Erzeugung von Energie (öffentliche Daseinsvorsorge) beruft, lasse sich hieraus eine Pflicht des Klägers zur Duldung einer drohenden Eigentumsbeeinträchtigung nicht ableiten: „Richtig ist zwar, dass eine auskömmliche Energieversorgung für Deutschland und seine Einwohner von größtem Interesse ist. Dieser Umstand bedeutet aber nicht, dass die Gewinnung von Energie gerade durch die Beklagte und/oder durch die Verbrennung von fossilen Energieträgern zu erfolgen hat. Überdies bestimmt ein zweifelsfrei vorhandenes gesamtgesellschaftliches Bedürfnis nicht automatisch die konkrete Rechtsbeziehung zwischen zwei privaten Rechtssubjekten. Hierfür bedürfte es vielmehr einer entsprechenden gesetzlichen Anordnung, wie etwa in § 906 Abs. 1 BGB für unwesentliche Beeinträchtigungen geschehen. Hinzu kommt, dass das allgemeine Interesse in Deutschland an einer umfassenden Versorgung mit Energie nicht einen Bürger Perus zu zwingen vermag, eine Beeinträchtigung seines Grundeigentums zu dulden.“

Der Kläger hat indessen zur Überzeugung des Senats nicht beweisen können, dass seinem Eigentum im Zeitpunkt der Entscheidung eine konkrete Gefahr droht. Das Gericht stellt auf einen Eintrittszeitraum eines das Grundstück des Klägers beeinträchtigenden Ereignisses von maximal 30 Jahren ab.

Nach den vom Gericht herangezogenen Gutachten liegt das Risiko in diesem Zeitraum deutlich unter 3 %. Dieses Risiko stelle sich nach sachverständiger Einschätzung, insbesondere auch unter Heranziehung einer in der Schweiz geltenden Richtlinie zur Beurteilung von Naturgefahren, als sehr gering dar. Daher hat das Gericht die Klage letzten Endes als unbegründet abgewiesen.

Es ist schon erstaunlich: Eine altbekannte Norm aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch von 1900 bekommt auf einmal eine solch aktuelle Bedeutung. Man darf gespannt sein, ob demnächst ein Fall vor die Gerichte kommt, in welchem ein so hohes Risiko dargelegt wird, dass die Klage nicht nur zulässig, sondern auch begründet ist.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.