Seespiegeldynamik und Vegetation in einem Feuchtgebiet im Bielersee (Schweiz)

Abstracts

Die Streuwiesen und Uferlebensräume im Naturschutzgebiet Heidenweg am Bielersee in der Schweiz sind für seltene Tiere und Pflanzen von großer Bedeutung und stellen inmitten der dicht besiedelten Region ein einzigartiges Refugium dar. Aufgrund baulicher Maßnahmen und einer gesteuerten Abflussregulierung nahmen die Seespiegelschwankungen und damit auch die Grundwasserschwankungen im Schutzgebiet seit 1940 jedoch zusehends ab. Durch die starke Einschränkung dieser Grundwasserdynamik, insbesondere ab 1982, stellt sich die Frage, ob und wie sich dadurch die Vegetation verändert hat. Deshalb wurde 2017 eine Kartierung der vorkommenden Vegetationstypen durchgeführt und mit bestehenden Kartierungen von 1976 und 1986 verglichen.

Seit 1976 hat sich die Vegetation auf 21 % der Gesamtfläche verändert: Aufgrund einer laufend verkürzten Überflutungsdauer der höher gelegenen Bereiche nahmen artenreiche Pfeifengraswiesen auf Kosten von Kleinseggenrieden deutlich zu. Bultige Großseggenriede nahmen hingegen wegen der verringerten Seespiegelschwankungen und einem gestiegenen Pegelstand ab.

Durch die eingeschränkte Grundwasserdynamik werden sich solche Entwicklungen in Zukunft weiter fortsetzen. An der eingeschränkten Grundwasserdynamik kann zwar nichts geändert werden, jedoch kann mit einem angepassten Pflegemanagement insbesondere der rascheren Verbuschung begegnet werden: konsequentes Mähen mit Rotationsbrachen nur in gehölzarmen Bereichen und, wo nötig, verstärktes manuelles Entbuschen.

Lake level dynamics and vegetation in a wetland in Lake Biel (Switzerland) – Changes between 1976 and 2017

On the densely populated Swiss Plateau, the wetlands on the Heidenweg peninsula in Lake Biel are of great significance for nature conservation. rare plants and animals.

Since 1940, and in particular since 1982, the seasonal fluctuations of the lake level and the groundwater table in the adjacent nature reserve have been substantially reduced and stabilized. In order to elucidate how this has affected the vegetation in the nature preserve, we compared vegetation maps established by other scientists in 1976 and 1986 with the situation in 2017.

Between 1976 and 2017, the vegetation changed on 21 % of the area studied. On higher and now permanently drier areas, small-sedge fens were replaced by species-rich Molinia meadows, and near the lake shore, the area occupied by tussock-forming tall-sedge communities declined substantially.

Politically, it seems impossible to restore more dynamic lake and groundwater tables. Consequently, the observed vegetation developments are likely to continue. As mitigation measure, we suggest mowing the drier areas regularly in order to prevent the encroachment of shrubs and trees. Rotational fallows will help to foster the survival of a variety of rare plant and animal species.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

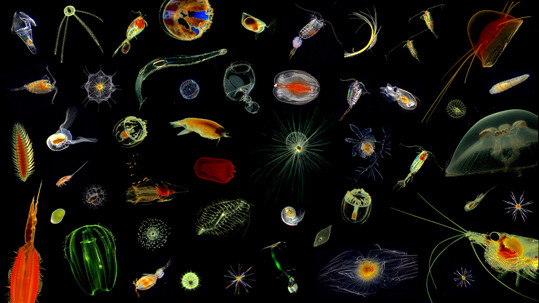

Inmitten des dicht besiedelten Schweizer Mittellands stellt das Niedermoor Heidenweg ein einzigartiges Refugium für seltene Tiere und Pflanzen dar (Sattler2011). Als Halbinsel im Bielersee gelegen, steht das 164 ha große Gebiet mit seinen Röhrichten, Groß- und Kleinseggenrieden sowie Pfeifengraswiesen unter strengem nationalem Schutz (Flachmoorverordnung) (Abb. 1).

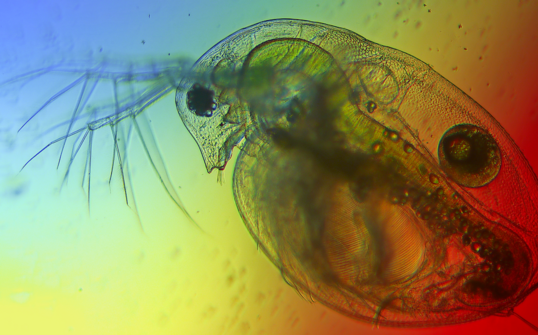

Für die Erhaltung der Streuwiesen und Großseggenbestände ist neben der Nutzung die Aufrechterhaltung des niedermoortypischen Wasserhaushalts entscheidend. Diese Grundwasserverhältnisse werden am Heidenweg durch den Pegelstand des Bielersees bestimmt (Ammann-Moser1975a). Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurden zum Schutz vor Überschwemmungen die Seespiegelschwankungen jedoch massiv eingeschränkt (Wehren&Schudel2012). Insbesondere nach 1982 schwankte der Seepegel nur noch minimal und Überflutungen des Niedermoors blieben fast gänzlich aus. Das kann ein Problem sein, denn gemäßKlötzli (1969)hat eine geringere Grundwasserdynamik Auswirkungen auf die Niedermoorvegetation, da sich je nach Grundwasserverhältnis verschiedene Vegetationstypen ausbilden.

Konkret wird für das Naturschutzgebiet Heidenweg erwartet, dass auf den höher gelegenen Flächen seit Mitte des 19. Jahrhunderts durch die verringerte Dauer von hohen Grundwasserständen eine Verschiebung der Kleinseggenried-Vegetation Richtung Pfeifengraswiese stattfand und dass sich die Großseggenbestände der Uferzone, welche gegen die Seespiegelschwankungen erhöhte Bulten bilden, verringert haben. Aufgrund verminderter Seespiegelschwankungen ist zudem anzunehmen, dass sich das Röhricht seewärts ausgebreitet hat.

Die Vegetation am Heidenweg wurde bereits 1976 (Wildi1976a, b) und 1986 (Wildi & Leupi1986, Leupi1987)flächendeckend kartiert, was es ermöglicht, mit einer erneuten Kartierung 2017 die Flächenveränderungen der einzelnen Vegetationstypen zu quantifizieren. Mithilfe der ausgezeichneten Datengrundlage – insbesondere zu den vom Pegelstand des Bielersees abgeleiteten Grundwasserverhältnissen am Heidenweg – konnte im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden, wie sich die Flächenanteile der Vegetationseinheiten von 1976 und 1986 bis 2017 verändert haben und welche Vegetationseinheiten maßgeblich betroffen waren.

2 Material und Methoden

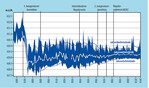

2.1 Geschichte, Nutzung und Schutz

Im 19. Jahrhundert floss die Aare am Bielersee vorbei. Der Fluss war begleitet von einer ausgedehnten Sumpflandschaft, in der die Bevölkerung unter mageren Ernten, einer großen Seuchengefahr und regelmäßigen großflächigen Überschwemmungen litt (Wehren&Schudel2012). Von 1868 bis 1890 wurde deshalb das Wasserregime des Bielersees grundlegend umgestaltet. Durch verschiedene Fließgewässerkorrekturen im Rahmen der ersten Juragewässerkorrektion, d. h. durch den Aus- und Neubau diverser Zu- und Abflusskanäle (Wehren&Schudel2012) und die Umleitung der Aare in den Bielersee, sank der mittlere Pegelstand des Bielersees um 2,3 m (Abb. 2) und zwischen der Ortschaft Erlach und der St. Petersinsel tauchte erstmals ein flacher Landstreifen aus dem See auf. In der Folge entwickelte sich zusammen mit der Streunutzung ein ausgedehntes Niedermoor. Dieses 164 ha große Gebiet wird seither als Heidenweg bezeichnet. Da nach der ersten Juragewässerkorrektion die Niedrigwasser des Bielersees tiefer sanken als erwartet – Ufer stürzten ein und Hänge rutschten ab –, wurde 1940 für eine umfassende Abflussregulation ein Regulierwehr im Nordosten des Bielersees in Betrieb genommen, über das bis heute der gesamte Abfluss gesteuert wird (Wehren&Schudel2012). Zusammen mit der Verbreiterung und Vertiefung der bestehenden Kanäle von 1962 bis 1973 im Rahmen der zweiten Juragewässerkorrektion wurden das Abflussvermögen des Bielersees vergrößert, die Hochwasserstände gesenkt und die Niedrigwasserstände leicht erhöht. Mit einem Regulierreglement wurden 1982 die Wasserspiegelschwankungen schließlich noch weiter eingeschränkt (Wehren&Schudel2012) (Abb. 2).

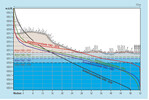

Für die Vegetation am Heidenweg bedeuteten diese hydrologischen Veränderungen, dass die höhergelegenen Flächen seit 1890 und insbesondere seit 1980 laufend weniger häufig oder gar nicht mehr überflutet wurden und die tiefergelegene ufernahe Vegetation zunehmend länger überschwemmt wurde (Abb. 3). Die Ufergesellschaften wurden neben der Seespiegelhöhe aber auch durch den abnehmenden Nährstoffgehalt des kalkreichen Seewassers beeinflusst: Während sich in den 1970er Jahren bezüglich des Phosphatgehalts der Bielersee in einem eutrophen bis gar hypertrophen Zustand befand, erreicht dieser seit 2002 wieder mesotrophe Verhältnisse, ähnlich wie 1951 (BAFU 2016).

Nach der Seespiegelabsenkung wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts im entstehenden Riedland stellenweise Flächen aufgeschüttet (Ammann-Moser1975a), Entwässerungsgräben ausgehoben und auf den trockeneren Flächen Gebäude erstellt (Bossert1988). Traditionellerweise wurden die Streuwiesen nie intensiv bewirtschaftet und die nicht allzu nassen Flächen lediglich im Herbst zur Streugewinnung gemäht (Delarzeet al. 2008). Erst 1972 wurde das Gebiet unter Schutz gestellt (Schmalz1973): Neben verbindlichen Schnittterminen wurden in erster Linie weitere Aufschüttungen und Entwässerungsmaßnahmen verboten (Bossert1988). Seit 1989 gilt zudem ein striktes Düngeverbot und das Riedland darf während des Sommerhalbjahres nicht mehr betreten werden (RRB Nr. 3100).

Seit den 1970er Jahren wurden die Streuwiesen – und je nach Wasserstand mit einem schwankenden Anteil auch die Großseggenriede – jährlich zwischen August und September gemäht (Ammann-Moser1975a). Seit 2012 wird zwischen September und Oktober vermehrt gestaffelt gemäht und Brachestreifen werden zur Förderung von gefährdeten Arten stehen gelassen. Würden die Streuwiesen nicht mehr gemäht, würde die Pflanzendecke verfilzen, die Artenzusammensetzung würde sich im Zuge der natürlichen Sukzession verändern und sich schließlich zu einem Auenwald entwickeln (Leupi1987).

2.2 Vegetationskartierungen 1976, 1986 und 2017

Die im Juni 2017 durchgeführte Vegetationskartierung umfasste die gesamte Ausdehnung des Niedermoorperimeters (BAFU 1996) und die angrenzenden, landwirtschaftlich intensiver genutzten Flächen mit insgesamt 113 ha. Als Kartiergrundlage im Feld dienten hochaufgelöste Luftaufnahmen im Maßstab 1:1000 (Google Inc. 2017) und Falschfarbeninfrarot-Orthofotos (Amt für Geoinformation 2011). Die im Feld erhobenen Vegetationseinheiten und deren Grenzlinien sowie punktförmige Objekte wurden mit der Software ArcGIS (ESRI Inc. 2015, Version 10.4) digitalisiert (geschätzte Lagegenauigkeit der Grenzlinien 10 m).

Die Ansprache der Vegetation beruhte auf der Methode vonBurnand&Züst(1977, 1978) und wurde für das Gebiet nachWildi(1976b) undLeupi(1987) vollzogen. Waren mehrere Vegetationseinheiten mosaikartig miteinander verzahnt, wurden alle vorhandenen Einheiten erfasst. Die Aufteilung in die Vegetationseinheiten 2–9 entsprach weitgehend pflanzensoziologischen Verbänden, während deren Untereinheiten (Buchstaben a–e) ungefähr pflanzensoziologischen Assoziationen und Subassoziationen entsprachen (Burnand&Züst1978). Strukturmerkmale wie Einzelbäume und Gehölze wurden ebenfalls erfasst.

Um Störungen der Fauna zu vermeiden, wurde im Gegensatz zu früheren Kartierungen das Schilfröhricht nicht betreten und allfällige Großseggenbestände darin wurden nur von außerhalb bestimmt. Dem Schilfröhricht seewärts vorgelagerte Schwimmblattgesellschaften und Seebinsenröhrichte wurden 2017 nicht erhoben.

Die Vegetationskarten von 1976 und 1986 im Maßstab 1:5000 (Wildi&Leupi1986) wurden eingescannt, mit der Software ArcGIS (ESRI Inc. 2015, Version 10.4) entzerrt und georeferenziert. Sämtliche Karteninhalte wurden manuell digitalisiert und die Ausdehnung pro Vegetationseinheit und -untereinheit berechnet. Waren zwei Vegetationseinheiten mosaikartig miteinander verzahnt, wurde jeder Einheit jeweils die Hälfte der Fläche zugesprochen.

Für die Interpretation der Grundwasserbeziehungen wurden anhand von 19 aktuellen Vegetationsaufnahmen aus dem Untersuchungsgebiet Heidenweg (Käsermann2011, WSL 2017) die Lebensräume mit dem „Kartierschlüssel der Streuwiesen, Quellsümpfe und Flachmoore der Alluvionen“ (Klötzli1969) nachbestimmt. Damit konnten die vonKlötzli(1969) gemachten Angaben der Grundwasserverhältnisse auf die drei Streuwiesen-Haupttypen im Schutzgebiet übertragen werden (Tab. 1).

Die Pfeifengraswiesen (Vegetationseinheit 8) stellten gemäß den zwei vorhandenen Vegetationsaufnahmen ein Stachyo-Molinietesum schoenetosum nachKlötzli(1969) dar. Das Kopfbinsenried (5b) hingegen entsprach gemäß den vier vorhandenen Aufnahmen verschiedenen nassen Ausbildungen des Schoenetums. Für die sechs vorhandenen Vegetationsaufnahmen aus Mischbeständen von Kopfbinsenried und Pfeifengraswiese (5b und 8, Abb. 4) konnte für drei Aufnahmen ein Primulo-Schoenetum (typische Variante) und für die anderen drei Aufnahmen ein Stachyo-Molinietum schoenetosum nachKlötzli(1969) bestimmt werden. Die typischen Ausbildungen von Großseggenrieden (3a, Abb. 5) – ohne Betrachtung der Schneideriede (Abb. 6) – ergaben aufgrund von sieben Vegetationsaufnahmen die Subassoziation Caricetum elatae typicum (Acrocladium-Variante).

3 Ergebnisse

3.1 Vegetationskartierung 2017

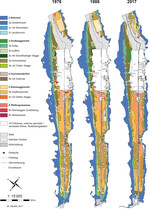

Innerhalb des Schutzgebietes Heidenweg wies die Vegetation 2017 erwartungsgemäß eine deutliche Zonation vom See Richtung Fahrweg auf (Abb. 7): Umfangreiche, dem Ufer vorgelagerte Schilfröhrichte (Vegetationseinheit 2a) gingen landeinwärts in bultige Großseggenriede (3a) über und auf etwas höher liegenden Flächen kamen bultfreie Großseggenriede (3b) hinzu. Dabei bestanden große Flächen aus unbewirtschafteten, artenarmen Schneiderieden (3d). Die Schneidebinse ( Cladium mariscus (L.) Pohl) drang aber auch über weite Teile in die etwas trockeneren Kopfbinsenriede (5b) ein. Großseggenriede mit Faden-Seggen ( Carex lasiocarpa Ehrh.) (3e) und Übergänge von Großseggen- zu Kleinseggenrieden (3/5) bildeten stellenweise eine Zone zwischen bultförmigen Großseggen (3a) und Kleinseggen (5). Der überwiegende Teil der Streuwiesen bestand aber aus großflächigen Kopfbinsenrieden (5b), welche vor allem im höheren und damit trockeneren Bereich über weite Flächen Übergänge zu Pfeifengraswiesen (5b/8) aufwiesen. Reine artenreiche Pfeifengraswiesen (8) waren nur in den trockensten Bereichen vorhanden.

Außerhalb des geschützten Riedlandes wiesen wenige Futterwiesen im Nordwesten Riedlandarten auf, während der überwiegende Teil aus artenarmen und intensiv bewirtschafteten Fettwiesen (10) bestand. Neben artenreichen Hecken entlang des Fahrweges und vielfältigen Gehölzstrukturen vor allem im mittleren Teil der Halbinsel, strukturierten vereinzelte Weidenbüsche die Streuwiesen. Im nordöstlichen Teil des Gebietes dehnten sich Laub- und Föhrenwälder aus.

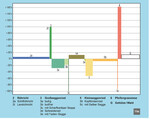

3.2 Entwicklung der Vegetation zwischen 1976 und 2017

Im Jahr 2017 wiesen rund 21 % der kartierten Gesamtfläche von 113 ha eine andere Vegetationseinheit auf als 1976 (Abb. 8). Darunter nahm insbesondere der Anteil an Pfeifengraswiesen (8) stark zu (+4,1 ha). Die Kleinseggenriede (5) hingegen verzeichneten einen ebenso massiven Rückgang (–4,5 ha). Davon betroffen waren primär die undifferenzierten Kleinseggenriede (5) (–2,9 ha) sowie die Kopfbinsenriede (5b) (–1,2 ha). Kleinseggenriede mit Gelber Segge ( Carex flava L.) (5c) verschwanden bis 2017 fast vollständig.

Die Großseggenriede (3) erlitten insgesamt nur einen geringen Rückgang (–0,9 ha). Während ein beträchtlicher Teil der bultbildenen Großseggenriede (3a) verschwand (–2,8 ha), nahmen die bultfreien Großseggenbestände (3b) (+0,5 ha) und insbesondere die Schneideriede (3d) (+1,4 ha) zu. Letztere breiteten sich vor allem im Norden aus, während sie andernorts leicht abnahmen oder zu Mischbeständen mit Kleinseggenrieden (3d/5) wurden. Die 1976 kleinflächigen Großseggenriede mit Scharfkantiger Segge (3c) waren 2017 nicht mehr vorhanden (–0,2 ha). Großseggenriede mit Faden-Seggen (3e) blieben annähernd konstant in ihrer Ausdehnung.

Auf den vergleichsweise trockeneren Flächen war eine Zunahme der bestockten Fläche seit 1976 zu verzeichnen. Ohne Betrachtung der Einzelbäume vergrößerte sich diese bis 1986 (+2,2 ha) und blieb bis 2017 vergleichbar groß (–0,3 ha). Hochstaudenfluren (4) kamen erst 1986 vor und verschwanden bis 2017 fast ganz (–0,4 ha).

Für das – primär aus Schilf bestehende – Röhricht (2) konnte 1976 bis 1986 ein markanter Rückgang (–2,8 ha) verzeichnet werden, jedoch fand bis 2017 eine umso stärkere Zunahme (+4,7 ha) statt. Diese Zunahme geschah vorwiegend seewärts. Allerdings wanderte der landseitige Übergang vom Schilf zu den Großseggen auch stellenweise landeinwärts und der Anteil an Schilfröhricht mit bultigen Großseggenrieden (2a/3a) im Norden nahm ab.

4 Diskussion

Die floristische Artenzusammensetzung hatte sich innerhalb von 41 Jahren auf rund einem Fünftel der Fläche deutlich verändert. Insbesondere Pfeifengraswiesen drangen markant in die Kleinseggenriede ein. Die Fläche der Großseggenriede nahm zwar nur minimal ab, jedoch verringerten sich die bultigen Ausbildungen deutlich zugunsten von Schneiderieden und bultfreien Formen. Das Schilfröhricht breitete sich erst seit 1986 wieder seewärts aus und gewann seit 1976 sogar noch an Fläche.

Diese Entwicklungen entsprechen den zu erwartenden Anpassungen der Vegetation an die veränderten Bedingungen. Einerseits profitierten Pfeifengraswiesen von der ausbleibenden Überflutung der Kopfbinsenriede (Klötzli1969), welche den Großteil der Kleinseggenriede ausmachen, und andererseits verringerten sich die bultförmigen Großseggen durch den schmaler gewordenen Bereich, wo der Wasserstand regelmäßig schwankt (Klötzli1969). Die Zunahme der Schneidbinse kann jedoch nicht mit der Grundwasserdynamik erklärt werden, sie entwickelte sich vielmehr aufgrund fehlender Mahd einiger Großseggenriede (Hangartner2002). Das Röhricht hingegen gewann durch die geringeren Seespiegelschwankungen an potenziell besiedelbarer Fläche. Zudem führte der verringerte Nährstoffgehalt des Seewassers und die dadurch einsetzende Wiederbesiedlung der Flachwasserzone durch Armleuchteralgen zu einer geringeren Erosion des Seebodens (Guthrufet al. 2016), was vermutlich der entscheidendere Faktor für die Schilfausbreitung war.

Aus Sicht des Naturschutzes sind die Veränderungen der Lebensräume groß. Die Zunahme der stark gefährdeten Pfeifengraswiesen ist aufgrund ihrer Artenzusammensetzung positiv zu beurteilen und die Stabilisierung der Schilfröhrichtbestände äußerst erfreulich. Die Zunahme der artenarmen Schneideriede und die damit einhergehende Abnahme der bultförmigen und teilweise stark gefährdeten Großseggenriede ist allerdings zu bedauern.

Trotz der durch die Abtrocknung geeigneteren Bedingungen für Gehölze war dank der fachgerechten Bewirtschaftung durch Landwirte und freiwillige Helferinnen und Helfer keine allzu starke Zunahme verbuschter Flächen zu verzeichnen. Anhand der nur gering angestiegenen Verschilfung der Riedwiesen und der fehlenden Hochstaudenfluren kann auch auf eine stabile Nährstoffsituation geschlossen werden. Schließlich war auch keine Zunahme der Beeinträchtigung durch die Erholungsnutzung feststellbar. Zusammenfassend konnte trotz einschneidender Veränderungen das Niedermoor Heidenweg in einem erstaunlich guten ökologischen Zustand erhalten werden und seinen ökologischen Wert als Habitat zahlreicher gefährdeter Arten behalten.

4.1 Fehlende Überflutung der Kopfbinsenriede

Die großflächige Ausbreitung von Pfeifengraswiesen (+4,1 ha) primär in die ehemals reinen Kopfbinsenriede weist nachBollenset al. (2001) auf eine Abtrocknung der Flächen beidseits des Fahrwegs hin. Dort ist die Distanz zum Grundwasser am größten (Ammann-Moser1975a). Die Grenzlinien dieser Flächen (5b/8) entsprechen gemäß Höhenmodell von 2014 über weite Strecken einer Höhenkurve bei 429,7 m. ü. M. (Swisstopo 2017b). Oberhalb dieser Höhe wurden die Flächen von 1890 bis 1940 an durchschnittlich 36 Tagen pro Jahr überflutet, bis 1960 noch an 14 Tagen und seither nur noch an fünf Tagen im Jahr. Obwohl der mittlere Grundwasserstand seit den 1980er Jahren eher gestiegen war, entstanden durch die verringerten Grundwasserhöchststände längere Trockenperioden während der Vegetationszeit in den höher gelegenen Flächen.

Diese Ergebnisse bestätigen die vermuteten Anpassungen der Streuwiesenvegetation an die geringere Überflutungsdauer, wonach sich die am höchsten gelegenen Kopfbinsenriede in Pfeifengraswiesen verwandelt haben. Während ein Kopfbinsenried üblicherweise mehrere Wochen pro Jahr unter Wasser steht, wird eine kopfbinsenreiche Pfeifengraswiese kaum überflutet (Klötzli1969). Bereits 1976 prophezeiteWildi(1976b) die Abtrocknung der Seeländer Riedwiesen durch die damals geplante Senkung der Maximalpegelstände. Von 1976 bis 1986 nahm dann auch der Anteil an Kopfbinsenrieden mit Pfeifengraswiesenarten deutlich zu (Wildi&Leupi1986) und die festgestellte Abtrocknung eines Teilgebietes von 1998 bis 2003 (Küchler&Küchler2011,Küchler2011) weist ebenfalls auf eine Fortsetzung dieser Entwicklung hin.

Obwohl sich diese tiefgreifende Veränderung des Wasserhaushaltes am Heidenweg primär in der Mitte des 20. Jahrhunderts vollzog, bewirkte sie bis 2017 eine Veränderung der floristischen Artenzusammensetzung. Eine derart verzögerte und langsame Artenverschiebung ist bei alten Wiesen bekannt (Kuhn1984,Keel1993). Die Niedermoorvegetation am Heidenweg ist zwar vergleichsweise jung, aber durch die fehlende Vorgeschichte, die geringen Randeinflüsse sowie die gleichbleibende Streunutzung bis heute kann eine ebenso stabile Artenzusammensetzung und dementsprechend träge Artenverschiebung vermutet werden.

Erstaunlicherweise dehnten sich die reinen Pfeifengraswiesen am Heidenweg aber nur unwesentlich aus. Allerdings führten im südlichen Mittelteil die Zunahme von Feuchtwiesenarten sowie die Verdrängung durch Gehölze an anderen Stellen zu einer Reduktion des Nettozuwachses der Pfeifengraswiesenfläche. Ebenso wurde am nordwestlichen Fettwiesenrand vermutlich weniger weit seewärts gemäht und der gestiegene mittlere Seespiegel erlaubte es dort primär Schneidebinsen und Landröhrichten, die kleinflächigen Pfeifengrasbestände von 1986 zu überwachsen.

Die vergleichsweise geringe Flächenzunahme reiner Pfeifengraswiesen (8) bestätigen aber auch, dass bei fehlender Überflutung der Kopfbinsenriede (5b) sich zwar Übergänge zu Pfeifengraswiesen (5b/8) einstellen, die Kopfbinsenriedarten aber erst bei ausgeprägt wechselfeuchten Bedingungen verschwinden. Molinieten zeichnen sich nämlich durch ausgesprochen große Toleranz gegenüber Grundwasserschwankungen aus, während Kopfbinsenriede am Heidenweg die geringsten Grundwasserschwankungen bevorzugen (Klötzli1969). Die Pfeifengraswiesen bildeten deshalb primär einen mosaikartigen Bestand mit den höher gelegenen gefährdeten (VU) Kleinseggenrieden (Delarzeet al. 2016). Trotz dieser Nettoabnahme an Kleinseggenrieden nahmen die reinen Kopfbinsenriede durch die Zunahme an Schoenus nigricans / S. ferrugineus aber insgesamt zu. Insbesondere wandelten sich die 1976 noch entlang fast des gesamten Ufers kartierten Abbaustadien – Mischbestände aus Großseggenrieden und Kleinseggenrieden (3/5) – bis 2017 fast vollständig in reine Kopfbinsenriede (5b) oder in solche mit Schneideriedanteilen (3d/5) um.

Die Pfeifengraswiesen gelten in der Schweiz als stark gefährdet (EN) (Delarzeet al. 2016) und stellen die derzeit artenreichsten Lebensräume am Heidenweg dar. Diese sind deshalb prioritär zu erhalten und eine Zunahme ist insofern durchaus erwünscht. Weiterhin gehören die jährliche Herbstmahd zu gestaffelten Zeitpunkten und das Wegführen des Schnittgutes zu den wichtigsten Pflegemaßnahmen. Aufgrund der fortgeschrittenen Abtrocknung besteht aber eine zunehmende Gefährdung durch Verbuschung. Aktuell sind zwar nur wenige Flächen sichtbar verbuscht, aber weite Gebiete wiesen trotz jährlichem Schnitt viele niederliegende und in die Breite wachsende Gehölze auf. Die zahlreichen Keimlinge von Faulbäumen, Pappeln und Weiden werden zwar bei der Mahd regelmäßig geschnitten, gewinnen aber trotzdem laufend an Durchmesser – insbesondere wenn sie in ungemähten Rotationsbrachen liegen. Untersuchungen vonKüchler&Küchler(2011) von 1998 bis 2003 bestätigen, dass trotz aller Bemühungen die Niedermoorvegetation auffällig tiefe Lichtzahlen aufwies und Pflanzen mit geringerem Lichtbedürfnis sowie der Gehölzanteil signifikant zugenommen hatten.

4.2 Fehlende Wasserspiegeldynamik in Großseggenrieden

Die Abnahme der Großseggenriede entspricht einer schweizweiten Entwicklung (Grafet al. 2010) und betraf primär die bultbildenden Bestände (3a) (–2,8 ha). Dieser Großseggengürtel wurde an den meisten Uferstellen schmaler, wofür gemäßKlötzli(1969) die geringer gewordenen Wasserstandsschwankungen verantwortlich gemacht werden können. Zudem wurden diverse Streifen vom Röhricht übernommen, was auf die Wirkung des gestiegenen Seespiegels hindeutet.

Der mittlere Seespiegel lag im Zeitraum 1940 bis 1981 bei 429,1 m. ü. M. und die Großseggenriede, die den Übergang vom See zum Land bilden, übersteigen gemäß Höhenmodell (Swisstopo 2017b) kaum eine Höhe von 429,3 m. ü. M. Tatsächlich wurden diese Großseggenriede oberhalb 429,1 m. ü. M. bis 1981 nur während 28 Wochen pro Jahr überflutet, während seither eine Überflutung an 37 Wochen im Jahr stattfand. Von 1890 bis 1940 standen die Großseggenriede sogar nur an 21 Wochen pro Jahr unter Wasser.

Landseitig wanderte die Grenze von Kleinseggenrieden (5) und Übergängen von Großseggen- zu Kleinseggenrieden (3/5) ebenfalls in die ehemals bultigen Großseggenbestände hinein. Solche Übergangsformen von Großseggenbeständen zu Kleinseggenrieden entstehen durch die fortschreitende Verlandung und Abtrocknung (Klötzli1969). Da der Seespiegel aber nur nach 1874 (–230 cm) und im Zeitraum zwischen 1962 und 1981 (–4 cm) tiefer lag als im jeweiligen Zeitabschnitt vorher (1890 bis 1939 / 1940 bis 1961 / 1982 bis 2017) und die Verlandung kaum den insgesamt um 24 cm erhöhten Mittelwasserspiegel (zwischen den Zeiträumen 1890 bis 1939 und 1982 bis 2017) übersteigen konnte, muss der Rückgang dieser für den Heidenweg typischen Übergangsstadien wahrscheinlich immer noch auf die erste Juragewässerkorrektion zurückgeführt werden.

Neben der Schilfzunahme und der Abnahme an Mischbeständen aus Klein-/Großseggenried wurden aber vor allem auch etliche bultige Flächen (3a) und Großseggenriede mit Scharfkantiger Segge (3c) durch Schneideriede (3d) ersetzt. Dass die festgestellte Zunahme von Schneidebinsen im ganzen Gebiet primär auf nicht mehr bewirtschafteten Flächen stattfand, passt zu den ökologischen Ansprüchen dieser Art: Die Schneidebinse hat zwar eine vergleichbare ökologische Amplitude wie die Steife Segge ( Carex elata ALL.) (Klötzli1969) und besiedelt deshalb mit ihrer starken vegetativen Vermehrungsfähigkeit durch unterirdische Ausläufer (Lutz1938) primär andere Großseggenriede (Klötzliet al. 2010). Teilweise wächst sie aber auch in nassen Kleinseggenrieden (Wildi1976b) und reagiert empfindlich auf die Mahd (Ellmauer2005). Die wintergrüne Schneidebinse (Matz2011) kann nämlich im Herbst die Nährstoffe im Laub nicht in unterirdische Speicherorgane zurückziehen (Pfadenhauer&Eska1986) und verschwindet deshalb bei jährlicher Mahd (Hangartner2002).

Schneideriede sind äußerst artenarm und im Gebiet großflächig vorhanden, weshalb dieser an sich gefährdete (VU) Lebensraum in der Schweiz (Delarzeet al. 2016) nicht gefördert werden muss. Wichtiger wäre die Bewahrung von bultigen Großseggenrieden und insbesondere der stark gefährdeten (EN) Ausbildungen mit Faden-Seggen (Delarzeet al. 2016) durch eine zweijährliche Mahd sowie die Erhaltung von Kleinseggenrieden durch jährliche Mahd.

4.3 Ende des Schilfsterbens

Von 1951 bis 1968 hatte sich die Schilfröhrichtfläche am Heidenweg um 18 % verringert (Ammann-Moser1975a) und es wuwurde bereits von einem „Schilfsterben“ gesprochen (Iseli2016). Doch dann nahmen 1986 bis 2017 die Schilfflächen am Heidenweg erstmals wieder deutlich zu. Durch den hypertrophen Zustand des Bielersees in den 1970er Jahren (BAFU 2016) waren einerseits die Schilfhalme empfindlicher geworden gegen mechanische Schädigungen (Klötzli1971) durch Treibholz, aufbrechende Eisdecken, Hagel etc. (Iseli1995) und andererseits belastete das massenhafte Auftreten von Fadenalgen die Halme (Iseli1995). Seither ist der Phosphatgehalt massiv gesunken (BAFU 2016), der Stickstoffgehalt hat sich ebenfalls reduziert (Guthrufet al. 2009) und die Algen haben wieder abgenommen (Cle mentet al. 2017).

Infolge des Nährstoffrückgangs im Seewasser nahm auch die Artenvielfalt unter den Wasserpflanzen wie auch deren Ausdehnung in die Tiefe am Heidenweg deutlich zu (Guthrufet al. 2016). Da im Gegensatz zu den 1980er Jahren die Armleuchteralgen im Bielersee heute das ganze Jahr wieder bis in 20 m Tiefe und die vaskulären Pflanzen bis in 5 m Tiefe während des Sommers das Sediment stabilisieren (Guthrufet al. 2016) und den natürlichen Sedimenttransport durch die windbedingten Strömungen und den Wellengang bei Sturm (Iseli1995) entlang der Ufer entschärfen, können sie maßgebend mit der Ausdehnung des Schilfröhrichts am Heidenweg in Verbindung gebracht werden. Denn wo durch die Eutrophierung die Unterwasserpflanzen verschwunden waren, setzte eine verstärkte Erosion ein, die dem Schilf den Boden entzog.

Die Röhrichtzunahme ist äußerst erfreulich, da dieser gefährdete Lebensraum (VU) (Delarzeet al. 2016) primär seewärts vordrang und damit keine andere geschützte Vegetation verdrängte. Durch die Reoligotrophierung des Bielersees wird längerfristig eine Ausdehnung des Röhrichts wie ungefähr in den 1960er Jahren prognostiziert. Durch den seit 1980 höheren mittleren Seespiegel könnte sich die landseitige Schilfgrenze allerdings auch auf Kosten der Großseggenbestände weiter landwärts ausdehnen. Die Schilfröhrichte werden nicht bewirtschaftet, somit bilden das geltende Betretverbot und die Einhaltung des Mindestabstands für Boote die wichtigsten Schutzmaßnahmen für Flora und Fauna.

4.4 Redynamisierung?

Die in Schweizer Niedermooren verbreitete Abtrocknung (Küchler&Küchler2011) und die damit verbundene Veränderung der Biotope konnte auch am Heidenweg beobachtet werden. Die maßgebenden Grundwasserverhältnisse lassen sich aber kaum ändern, da für die Regulierung des Seepegelstands neben den ökologischen eine Vielzahl anderer Interessen berücksichtigt werden müssen (Wehren&Schudel2012). An zentraler Stelle steht dabei der Schutz der Bevölkerung und der Infrastruktur vor Hochwassern. Es ist daher begreiflich, dass rein ökologische Gründe nicht genügen, um die Seespiegeldynamik wieder zu vergrößern und damit eine Gefährdung der Seeanlieger und einer großen Bevölkerungszahl entlang der abfließenden Aare in Kauf zu nehmen. Die für die Regulierung zuständigen Stellen sind sich des Einflusses auf die Niedermoore am Heidenweg zudem durchaus bewusst (Wehren&Schudel2012).

Trotz der regulierten Grundwasserverhältnisse hat sich weder die Gesamtfläche des Feuchtgebietes verringert, noch hat sich dessen ökologische Qualität durch Verbuschung, Verschilfung oder Zunahme von Hochstauden wesentlich verschlechtert. Auch dank der fachgerechten Pflege und der nur geringen Störungen durch Erholungssuchende kann die Halbinsel weiterhin etlichen seltenen Tier- und Pflanzenarten einen unersetzbaren Lebensraum bieten.

Dank

Wir danken Erwin Leupi (ANL AG, Aarau) für die spannenden Fachdiskussionen sowie die Einführung in die Feldarbeit. Christoph Käsermann (KBP GmbH, Bern/Bernische floristische Beratungsstelle) und Prof. em. Dr. Brigitta Ammann-Moser (Institute of Plant Sciences, Universität Bern) danken wir für ihre Unterstützung in Form von umfangreichen Felddaten und sehr informativen Gesprächen. Weiter gilt unser Dank vor allem Christoph Iseli (Landschaftswerk Biel-Seeland, Biel) für die gemeinsame Fachdiskussion über die Bielerseeufer und Stefanie von Felten (Ala-Reservatskommission Heidenweg) für die fundierte Betreuung dieser Arbeit. Im Weiteren danken wir Dr. Yvonne Stampfli sowie Dominique Hindermann von der zuständigen Behörde (Abteilung Naturförderung des Kantons Bern) für ihre Unterstützung.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter www.nul-online.de (Webcode 2231) zur Verfügung.

Fazit für die Praxis

Seeufernahe, länger überstaute Großseggenriede:

Kontakt

Prof. Dr. Bertil Krüsi studierte und promovierte an der ETH Zürich, bildete sich in Post-docs in Kanada und Frankreich weiter, arbeitete als Consultant in der Privatwirtschaft, für die Weltbank und die EU in Brüssel, und forschte und lehrte an ETH Zürich, der Eidg. Forschungsanstalt WSL und der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW. Neben Langzeituntersuchungen im Schweizerischen Nationalpark zum Einfluss des Rothirschs auf die Vegetation, der Pflege von Halbtrockenrasen und kontrolliertem Abbrennen entwickelte er auch eine App zum Bestimmen von Süssgräsern im nicht blühenden und blühenden Zustand.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.