Verantwortungsart Rotmilan

Abstracts

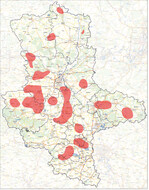

Der Rotmilan ( Milvus milvus ) ist die einzige deutsche Brutvogelart, von der über die Hälfte ihrer Weltpopulation in Deutschland lebt. Das Bundesland Sachsen-Anhalt ist wiederum ein Verbreitungsschwerpunkt innerhalb Deutschlands. Um Schutzmaßnahmen gezielt auf Bereiche hoher Populationsdichten richten zu können, sollten die Dichtezentren des Rotmilans in Sachsen-Anhalt ermittelt werden. Zur Dichteberechnung wurde die Methode der Kerndichteschätzung (hier nachSilverman1986) einer gitterfeldbezogenen Berechnung vorgezogen. Ein Suchradius von 10 km um jeden Horst lässt sich durch Telemetriedaten begründen. In der berechneten Dichtekarte sind die Dichtezentren Bereiche mit deutlich erhöhter Siedlungsdichte. Zur Abgrenzung der Dichtezentren wurde zunächst ein absoluter Schwellenwert (vier Brutpaare pro 34 km², wie in Baden-Württemberg verwendet) geprüft, jedoch als auf hiesige Verhältnisse nicht übertragbar verworfen. Für Sachsen-Anhalt wird ein Schwellenwert vorgeschlagen, der sich auf die mittlere Populationsdichte des Landes bezieht und diese um 50 % überschreitet. Die mit Hilfe dieses relativen Schwellenwertes ermittelten Dichtezentren werden kartografisch dargestellt und ihre zeitliche Stabilität diskutiert.

Red kite as a priority species – Determination of density centres of this bird of prey in Saxony-Anhalt

The red kite (Milvus milvus ) is the only German breeding bird species of which more than half of its world population lives in Germany. The federal state of Saxony-Anhalt is in turn a main focus of distribution within Germany. To be able to target protective measures on areas of high population densities, the main population centres of red kite in Saxony-Anhalt should be determined. For density calculation, the method of kernel density estimation (afterSilverman1986) was preferred to a grid field-based calculation. A search radius of 10 km around each eyrie can be established by telemetry data. In the calculated density map, the density centres are areas with significantly increased settlement density. To delineate the density centres, an absolute threshold was initially tested (four breeding pairs per 34 km², as used in Baden-Württemberg), but this was rejected as non-transferable to local conditions. For Saxony-Anhalt, a threshold is proposed that refers to the average population density of the state and which exceeds this by 50 %. The density centres determined with the aid of this relative threshold are mapped and their temporal stability is discussed.

- Veröffentlicht am

1 Der Rotmilan als Verantwortungsart

Der Rotmilan (Abb. 1) ist einer der prägnantesten Greifvögel Mitteleuropas. Seine Besonderheit besteht darin, dass er die einzige der mehr als 260 deutschen Brutvogelarten ist, von der über die Hälfte ihrer Weltpopulation in Deutschland lebt (Aebischer2009,Gedeonet al. 2014,Nicolaiet al. 2009) (Abb. 2). Folgerichtig wurde der Rotmilan als „Art nationaler Verantwortlichkeit Deutschlands“ benannt (Nipkow2005).

Das Bundesland Sachsen-Anhalt nimmt hier noch einmal eine besondere Stellung ein. Bei einem Anteil von nur 5,7 % an der Bundesfläche beherbergt Sachsen-Anhalt rund 16 % des Rotmilan-Bestandes von Deutschland und über 8 % des Weltbestandes (bei nur 1 % Anteil am Areal) (Mammenet al. 2014). Da der Rotmilan in Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie gelistet ist, sind für ihn spezielle Schutzgebiete auszuweisen. Die in Sachsen-Anhalt ausgewiesenen 32 Europäischen Vogelschutzgebiete (EU SPA) beherbergen aber nur etwa 12,1 % des Rotmilanbestandes des Landes (Mammenet al. 2013a). Deshalb kann der Bestand dieses Greifvogels durch die bestehenden EU SPA und das dort zu realisierende Management nicht ausreichend gesichert werden.

Weil der Rotmilan ein typischer Vogel der nährstoffreichen Kultursteppe ist, konzentrieren sich in den ausgedehnten und noch halbwegs strukturierten landwirtschaftlichen Nutzflächen Sachsen-Anhalts die meisten Vorkommen (Nicolaiet al. 2017a). Andererseits verteilen sich die Brutvögel weitgehend flächig über das gesamte Bundesland, allerdings in sehr unterschiedlichen Dichten. So sind beispielsweise der Harz oder die Colbitz-Letzlinger Heide sehr dünn, die Börden sowie das fruchtbare Ackerland um den Harz herum dagegen überdurchschnittlich dicht besiedelt (Mammenet al. 2014).

Um der Verantwortung Sachsen-Anhalts für die prioritäre Art Rotmilan gerecht zu werden, müssen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen erfolgen, die darauf gerichtet sind, entweder den Bruterfolg (Reproduktionsrate) zu erhöhen oder – am besten gleichzeitig – die Sterblichkeit (Verluste) zu senken. Da Gefährdungsfaktoren im Land unterschiedlich ausgeprägt sind und sich bei unterschiedlichen Populationsdichten die gleichen Faktoren verschieden auswirken können, ist es von erheblicher Bedeutung, vorrangige Schutzbereiche festzulegen. Im Artenhilfsprogramm Rotmilan des Landes Sachsen-Anhalt wurden derartige Schwerpunktgebiete des Vorkommens bereits als Karte dargestellt (Mammenet al. 2014, Abb. 15 S. 33). Mit der vorliegenden Mitteilung wird das Konzept von „Dichtezentren beim Rotmilan“ methodisch begründet und präzisiert.

2 Berechnung der Kerndichte von Vogelarten

Die Siedlungsdichte von Greifvogelarten wird üblicherweise als Anzahl der Brutpaare pro 100 km² (BP/100 km²) angegeben. Da die Bestandserfassung auf sehr großen Flächen, z. B. auf Länderebene, sehr aufwendig ist, werden heute für die Erarbeitung von Verbreitungsatlanten Methoden der halbquantitativen Bestandserfassung auf Gitterfeldern angewendet. In der Bundesrepublik und in allen Bundesländern werden als Gitterfelder die Messtischblätter (MTB, Topografische Karte 1 : 25 000 oder TK 25;Gedeonet al. 2014) oder weitere Unterteilungen (z. B. Messtischblattquadranten, MTBQ) genutzt. Damit ist eine gute Vergleichbarkeit verschiedener Arten gegeben. Für die Darstellung regional unterschiedlicher Siedlungsdichten einer Art ist diese Methode allerdings weniger geeignet, da die starren Grenzen der MTB bzw. MTBQ nicht den ökologisch bedingten Dichtegradienten folgen.

Erste Voraussetzung für eine genaue Dichtebestimmung und konkrete Abgrenzung von Gebieten unterschiedlicher Siedlungsdichten ist die punktgenaue Kartierung von Brut-/Nistplätzen (Abb. 3). Allerdings berücksichtigen die Punktkartierungen nicht die Aktionsräume hochmobiler Vogelarten, wozu auch der Rotmilan zu zählen ist.

Als eine gut geeignete Methode erweist sich die Kerndichteschätzung (Nelson&Boots2008,O’Brianet al. 2012,Silverman1986). Dabei wird um jeden (Horst-)Punkt ein Suchradius mit einer quadratischen Kernel-Funktion gelegt. Die Funktion hat im (Horst-)Punkt ihr Maximum und sinkt bis zum Erreichen des Suchradius auf Null. Es entsteht eine glockenartige, sanft geschwungene Oberfläche über jedem Punkt. Aus der Kombination der Oberflächen aller Punkte ergibt sich eine stetige Dichteoberfläche.

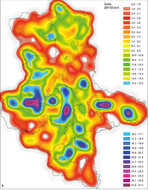

Der wichtigste Parameter bei der Anwendung der Kerndichteschätzung bei Greifvögeln ist der Suchradius, der als Aktionsradius um den Horst verstanden wird. Für den Rotmilan liegen aus Sachsen-Anhalt zuverlässige Telemetriedaten vor, die zeigen, dass 95 % aller Flüge in einem Radius von 10 km um den besetzten Horst stattfinden (Mammenet al. 2013b,Nachtigallet al. 2003, 2010). Damit kann ein Suchradius von 10 km als ausreichend signifikant für die Kerndichteschätzung des Rotmilans in Sachsen-Anhalt angesehen werden. Die Dichteoberfläche wurde mit ESRI ArcMap (Version 10.3) berechnet und ist in Abb. 4 dargestellt.

3 Was sind Dichtezentren?

Aus der Berechnung der Dichteoberflächen ergeben sich nicht sofort abgegrenzte Dichtezentren. Die Dichtewerte aus der Kerndichteberechnung können unterschiedlich klassifiziert werden. Ein Beispiel für eine Klassifizierung ist inMammenet al. (2014, Abb. 15, S. 33) dargestellt. Zwangsläufig liegen Dichtezentren in Bereichen hoher bis maximaler Siedlungsdichten. Aber wie sind sie abzugrenzen, welcher Dichtewert stellt die Schwelle zum Dichtezentrum dar?

Hinzu kommt die Abhängigkeit von der betrachteten Region. Nimmt man das Areal, also das gesamte Verbreitungsgebiet des Rotmilans, so stellen zweifellos weite Teile Deutschlands Dichtezentren der Art dar. Eine Beschränkung auf Deutschland zeigt, dass überwiegende Teile Sachsen-Anhalts ein Dichtezentrum des Rotmilans für Deutschland bilden (Gedeonet al. 2014). Innerhalb Sachsen-Anhalts lässt sich das Bild weiter differenzieren. Dichtezentren sind also Bereiche innerhalb einer betrachteten Region, die deutlich höhere Siedlungsdichten aufweisen als die sonstigen besiedelten Bereiche ebendieser Region.

4 Abgrenzung von Dichtezentren in Baden-Württemberg

Für die regionale Ebene eines Bundeslandes gibt es bisher nur für Baden-Württemberg eine umfassend dokumentierte und methodisch untersetzte Festlegung zur Abgrenzung von Dichtezentren (LUBW 2015). Maßgeblich ist dort die Siedlungsdichte (Anzahl der Revierpaare) je 34 km² (= Fläche eines TK-25-Viertels) (ebd. S. 69). Diese Fläche kann auch als Kreis mit dem Radius 3,3 km verstanden werden. Ein Dichtezentrum liegt dann vor, wenn die Siedlungsdichte im genannten Bezugsraum mehr als drei Revierpaare (meint eigentlich vier oder mehr) beträgt. Setzt man vier Revierpaare gleich Brutpaare (BP) pro 34 km² als Schwellenwert an, so entspricht dies einer Dichte von 11,7 BP/100 km². Würde man diesen Schwellenwert auf Sachsen-Anhalt übertragen, so ergäben sich Dichtezentren mit einer summarischen Größe von 5507 km² (Abb. 6), was bei einer Landesfläche von 20 452 km² (Statistisches Bundesamt 2018) 26,92 % entspräche.

Allerdings ist die direkte Übertragung absoluter Dichtewerte als Schwellenwert für Dichtezentren zu hinterfragen. Vergleicht man die beiden Bundesländer, fallen sofort erhebliche Unterschiede bei Klima, Relief, Landschaftsstruktur und Landnutzung ins Auge (Gedeonet al. 2014, S. 25–27). Daraus ergibt sich auch ein völlig anderes Muster in der Siedlungsdichteverteilung des Rotmilans in den einzelnen Landschaften Baden-Württembergs mit deutlichen regionalen Schwerpunkten (ebd., S. 203) gegenüber einer gleichmäßigeren Verteilung in Sachsen-Anhalt. Zudem nimmt der Rotmilanbestand in Baden-Württemberg derzeit deutlich zu, während er in Sachsen-Anhalt rückläufig ist. Die Übernahme des für Baden-Württemberg erarbeiteten absoluten Schwellenwertes für Dichtezentren nach Sachsen-Anhalt scheint daher nicht angeraten.

5 Abgrenzung von Dichtezentren in Sachsen-Anhalt

Uns erscheint die Verwendung relativer Schwellenwerte zielführender. Diese bezieht man auf die Gesamtsituation der betrachteten Region (z. B. die mittlere Siedlungsdichte in der Region). Bereiche, die eine deutlich höhere Dichte als die mittlere aufweisen, könnten als Dichtezentren definiert werden. Für Baden-Württemberg ergäben sich folgende Überlegungen: Der Brutbestand beträgt 2600–3300 Revierpaare, bezogen auf die Landesfläche Baden-Württembergs von 35 748 km² (Statistisches Bundesamt 2018) ergibt sich eine mittlere Dichte von 7,2–9,2 BP/100 km². Der Schwellenwert von 11,7 BP/100 km² liegt also ca. 27 %–62,5 % über der mittleren Dichte des Bundeslandes.

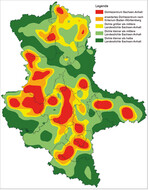

Dieser Ansatz lässt sich auf andere Regionen übertragen, da auf die durchschnittlichen Verhältnisse (mittlere Dichte) der Region abgestellt und eine erhebliche Überschreitung des Mittelwertes für die Abgrenzung der Dichtezentren vorausgesetzt wird. Für Sachsen-Anhalt ergeben sich die folgenden Verhältnisse: Der Brutbestand beträgt 1900–2100 Brutpaare (Mammenet al. 2014), bezogen auf die Landesfläche von 20 452 km² ergibt sich eine mittlere Dichte von 9,3–10,3 BP/ 100 km². Für eine deutliche Überschreitung des Mittelwertes wird eine Schwellenwertanhebung um 27 % (Mindestwert Baden-Württemberg) über Mittelwert als nicht ausreichend angesehen (dies würde zu Verhältnissen ähnlich wie in Abb. 5 führen). Die von den Autoren vertretenen Fachinstitutionen in Sachsen-Anhalt halten eine Schwellenwertanhebung von 50 % gegenüber dem Mittelwert für sachgerecht, um Dichtezentren des Rotmilans in Sachsen-Anhalt abzugrenzen. Für die mittlere Dichte von 9,8 BP/100 km² (Mammenet al., S. 24) ergibt sich damit ein Schwellenwert der Siedlungsdichte von 14,7 BP/ 100 km². Gebiete, die basierend auf der Kerndichteschätzung eine höhere Siedlungsdichte aufweisen, stellen Dichtezentren in Sachsen-Anhalt dar. Eine Gesamtdarstellung des Landes mit Dichteklassen, die auf den Mittelwert und die Dichtezentren abstellen, ist in Abb. 7 zu sehen.

6 Lage, Größe und zeitliche Perspektive der Dichtezentren in Sachsen-Anhalt

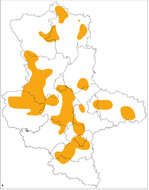

Die mit der o. g. Methodik ermittelten Dichtezentren sind in Abb. 8 dargestellt. Es handelt sich um 15 separate Bereiche von 11,6 km² bis 681,5 km² Größe, insgesamt nehmen sie 2855 km² ein. Auf diesen knapp 14 % der Landesfläche beherbergen die Dichtezentren 33 % des Rotmilanbestandes Sachsen-Anhalts. Besonders das Nördliche Harzvorland, aber auch das Saale- und das Elbtal weisen Dichtezentren auf (Abb. 8).

Die Dichtezentren beruhen auf der aktuellen landesweiten Erfassung des Rotmilans in Sachsen-Anhalt (Mammenet al. 2014). Ein neuer Totalzensus wird die ermittelten Dichtezentren vermutlich etwas modifizieren, da es sich um eine von der konkreten Verteilung der Horstplätze abhängige Abgrenzung handelt. Diese sind zwangsläufig gewissen Veränderungen unterworfen. Selbst bei annähernd gleichbleibender Siedlungsdichte können sich deutliche Veränderungen innerhalb des Gebietes vollziehen, wie es beispielsweise für das Nordharzvorland nachgewiesen wurde (Nicolaiet al. 2017b). Allerdings sind die Dichtezentren aufgrund der gewählten Methode stabil gegen generelle Bestandsschwankungen (gleichmäßig abnehmende oder gleichmäßig zunehmende Dichte). Zudem ist die Kerndichteschätzung bei ausreichend großen Stichproben und Suchradien relativ stabil gegen den Ausfall oder den Zuwachs von Punkten. Somit ist bei einer Neuerfassung des Rotmilanbestandes auch bei Bestandsschwankungen und veränderten Horststandorten nicht mit gravierenden Veränderungen der Dichtezentren zu rechnen.

Literatur

Aebischer, A. (2009): Der Rotmilan – Ein faszinierender Greifvogel. Haupt, Bern.

Gedeon, K.,Grüneberg,C.,Mitschke, A.,Sudfeldt, C.,Eikhorst, W.,Fischer, S.,Flade, M.,Frick, S.,Geiersberger, I.,Koop, B.,Kramer, M.,Krüger, T.,Roth, N.,Ryslavy, T.,Stübing, S.,Sudmann, S. R.,Steffens, R.,Vökler, F.,Witt, K.(2014): Altas Deutscher Brutvogelarten. Stiftung Vogelmonitoring Deutschland und Dachverband Deutscher Avifaunisten, Münster.

LUBW (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg; 2015): Hinweise zur Bewertung und Vermeidung von Beeinträchtigungen von Vogelarten bei Bauleitplanung und Genehmigung für Windenergieanlagen, Karlsruhe.

Mammen, K., Mammen, U., Dornbusch, G., Fischer, S.(2013a): Die Europäischen Vogelschutzgebiete des Landes Sachsen-Anhalt. Ber. Landesamt Umweltschutz Sachs.-Anh. 10.

–, Mammen, U., Resetaritz, A.(2013b): Rotmilan. In:Hötker, H., O.Krone,Nehls, G.: Greifvögel und Windkraftanlagen: Problemanalyse und Lösungsvorschläge. Schlussbericht für das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Michael-Otto-Institut im NABU, Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung, BioConsult SH, Bergenhusen, Berlin, Husum.

Mammen, U., Nicolai, B., Böhner, J., Mammen, K., Wehrmann, J., Fischer, S., Dornbusch, G.(2014): Artenhilfsprogramm Rotmilan des Landes Sachsen-Anhalt. Ber. Landesamt Umweltschutz Sachs.-Anh. 5/2014.

Nachtigall, W., Stubbe, M., Herrmann, S.(2003): Aktionsraum und Habitatnutzung des Rotmilans (Milvus milvus ) im Winter – eine telemetrische Studie im Nordharzvorland. J. Ornithol. 144, 284-294.

–, Stubbe, M., Herrmann, S.(2010): Aktionsraum und Habitatnutzung des Rotmilans (Milvus milvus ) während der Brutzeit – eine telemetrische Studie im Nordharzvorland. Vogel u. Umwelt 18, 25-61.

Nelson, T. A., Boots, B.(2008): Detecting spatial hot spots in landscape ecology. Ecography 31, 556-566.

Nicolai, B., Günther, E., Hellmann, M.(2009): Artenschutz beim Rotmilan. Zur aktuellen Situation in seinem Weltverbreitungszentrum. Naturschutz und Landschaftsplanung 41 (3), 69-76.

–, Kolbe, M., Mammen, U.(2017a): Sachsen-Anhalts Wappenvogel: Der Rotmilan. Falke 64 (10), 42-45.

–, Mammen, U., Kolbe, M.(2017b): Long-term changes in population and habitat selection of Red KiteMilvus milvus in the region with the highest population density. Vogelwelt 137, 194-197.

Nipkow, M.(2005): Prioritäre Arten für den Vogelschutz in Deutschland. Ber. Vogelschutz 42: 123-135.

O’Brian, S. H., Webb, A., Brewer, M. J., Reid, J. B.(2012): Use of kernel density and maximum curvature to set Marine Protected Area boundaries: Identifying a Special Protected Area for wintering red-throated divers in the UK. Biological Conservation 156: 15-21.

Silverman, B. W.(1986): Density Estimation for Statistics and Data Analysis. Chapman and Hall, New York.

Statistisches Bundesamt (2018): Bundesländer mit Hauptstädten am 31.12.2016. https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Gemeindeverzeichnis/Administrativ /Aktuell/02Bundeslaender.html, abgerufen 30. 04.2018.

Fazit für die Praxis

Kontakt

Dipl.-Biol. Heiner Nagel , studierte Theoretische Ökologie an der Lomonossow-Universität Moskau (Diplom 1987); von 1987 bis 1991 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Landschaftsforschung und Naturschutz Halle; seit 1991 Dezernent für Geoinformation im Fachbereich Naturschutz des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt.

> heiner.nagel@lau.mlu.sachsen-anhalt.de

Dr. rer. nat. Bernd Nicolai absolvierte sein Biologiestudium an der Universität Rostock (Diplom 1975); Assistent am Anatomischen Institut in Magdeburg (Promotion 1980); von 1981 bis 1990 Kustos der Vogelsammlung und von 1991 bis 2016 Direktor des Museums Heineanum in Halberstadt. Seitdem Geschäftsführer des Förderkreises für Vogelkunde und Naturschutz am Museum Heineanum e.V., von dem das Rotmilanzentrum des Landes Sachsen-Anhalt getragen wird.

Dipl.-Biol. Ubbo Mammen studierte Biologie mit Schwerpunkt Zoologie und Tierökologie in Halle (Saale), Diplom 1993; Interessenschwerpunkte sind Ornithologie und Säugetierkunde; seit 2000 Gesellschafter eines Fachbüros für Naturschutz; Beratungstätigkeit bei Artenschutzfragen; Koordination von Forschungsprojekten; Vorsitzender des Fördervereins für Ökologie und Monitoring von Greifvogel- und Eulenarten; Vorstandsmitglied des Deutschen Rats für Vogelschutz (DRV).

> ubbo.mammen@oekotop-halle.de

Dipl.-Biol. Stefan Fischer , Staatliche Vogelschutzwarte Steckby im Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Zerbst/Anhalt.

> Stefan.Fischer@lau.mlu.sachsen-anhalt.de

MSc. Biologie Martin Kolbe , Rotmilanzentrum am Museum Heineanum, Halberstadt

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.