Urwälder, Natur- und Wirtschaftswälder im Kontext von Biodiversitäts- und Klimaschutz

Abstracts

In der Debatte um Klimaschutz und Förderung erneuerbarer Energien wird eine verstärkte stoffliche und thermische Verwendung von Holz als vermeintlich klimaneutraler Baustoff und Energieträger häufig pauschal als sinnvoll propagiert. Die Umsetzung dieses Narrativs führt zu intensiverer Nutzung der Wälder sowie zum weiteren Anstieg des globalen Rohholzaufkommens bei gleichzeitiger Verminderung der Holzvorräte und trägt auch zum Schwund der letzten europäischen Urwälder bei. Der vorliegende zweite Teil eines literaturbasierten Diskussionsbeitrags zu Urwäldern, Naturwäldern und Wirtschaftswäldern im Kontext des Biodiversitäts- und des Klimaschutzes analysiert die Entwicklung der Holzvorräte und Holzverwendung in Deutschland und beleuchtet die CO2-Senkenleistung von Holz für die vorherrschenden Nutzungspfade. Dieser Komplex hat wichtige Rückkopplungen zu Anliegen des Biodiversitätsschutzes. Kritisch betrachtet werden die Klimarelevanz von Holz als Substitut für andere Ressourcen und die vermeintliche CO2-Neutralität von Holz als Energiequelle. Die klimapolitischen Ziele der EU und Deutschlands und deren instrumentelle Umsetzung überschätzen die Leistungsfähigkeit von Wäldern als CO2-Senke und die Lieferfähigkeit für die Ressource Holz. Dies gilt besonders in Anbetracht der Folgen des Klimawandels.

Die Forderung an die Politik ist der Verzicht auf Holzeinschlag in Ur- und Naturwäldern und die Einführung entsprechender normativer Vorgaben sowie Kriterien, um die Stammholznutzung für energetische Zwecke einzuschränken. Dies gilt speziell für Importe von Pellets und Hackschnitzeln zur Verstromung in Großkraftwerken. Eine thermische Nutzung von Holz und kurzlebigen Holzprodukten führt gegenüber der fossilen Referenz meist nur zu geringen bis keinen Reduktionen der Treibhausgasemissionen. Stofflich nicht weiter verwertbares Holz, Restholz oder Sägenebenprodukte sollten thermisch und dann möglichst ortsnah in effizienten Anlagen eingesetzt werden. Holz, das in Form von lebenden Bäumen oder Totholz im Wald verbleibt, kann im Vergleich zur energetischen und ineffizienten stofflichen Verwertung einen mindestens ebenso hohen, oft sogar größeren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Nicht maximaler Ertrag, sondern Walderhalt mit möglichst resistenten und resilienten Beständen muss das vorrangige Ziel der Forst- und Holzwirtschaft sein.

Primeval Forests, Natural and Managed Forests in the Context of Biodiversity and Climate Protection – Part 2: The narrative of the climate neutrality of wood as a resource

In the debate on climate protection and the promotion of renewable energies, the increased material and thermal use of wood as a supposedly climate-neutral building material and energy source is often promoted as necessary and sensible. The adoption of this narrative is increasingly leading to more intensive use of forests, to a further increase in the global supply of raw wood with a concomitant reduction in wood reserves, and is also contributing to the disappearance of the last primeval forests in Europe. This second part of a literature-based review on primeval forests, natural forests and managed forests in the context of biodiversity and climate protection analyses the development of wood reserves and wood use in Germany and discusses the CO2sink performance of wood in the prevailing usage pathways. This issue has important implications for biodiversity conservation. The climate relevance of wood as a substitute for other resources and the supposed CO2neutrality of wood as an energy source are critically examined. The climate policy goals of the EU and Germany and their instrumental implementation overestimate the performance of forests as CO2sinks and their potential supply of wood. This is especially true in light of the consequences of climate change.

The demand this paper makes of policy-makers is to prohibit logging in primeval and natural forests and to introduce corresponding normative requirements and criteria to restrict the use of timber for energy purposes. This applies in particular to imports of pellets and wood chips for electricity generation in large power plants. Thermal use of wood and short-life wood products usually leads to little or no reduction in greenhouse gas emissions compared to the fossil fuel benchmark. Wood that cannot be further utilised for materials, along with residual or sawmill by-products, may be utilised thermally, but then as locally as possible and only in efficient facilities. Wood that remains in the forest in the form of living trees or deadwood can make at least as great and often even greater a contribution to climate protection than when it is used for energy and inefficient materials. The primary goal of forestry must not be maximum yield but forest preservation with stands that are as robust and resilient as possible.

- Veröffentlicht am

Von Rainer Luick, Klaus Hennenberg, Christoph Leuschner, Manfred Grossmann, Eckhard Jedicke, Nicolas Schoof und Thomas Waldenspuhl

Eingereicht am 12.03.2021, angenommen am 16.10.2021

This article is also available in English: www.nul-online.de, DOI: 10.1399/NuL.2022.01.02.e.

1 Einleitung

Wald ist Rohstofflieferant für Holz und zugleich vielfältiger Lebensraum, Waldökosysteme beeinflussen maßgeblich das Klimageschehen und den Kohlenstoff- und Wasserkreislauf und sie sind auch als Erholungsraum wichtig. Die Ansprüche der Gesellschaft an den Wald sind also vielfältig und führen regelmäßig zu Interessensgegensätzen. Im Kontext von Ressourcenbereitstellung und Klimaschutzbeiträgen der Wälder in Deutschland werden im aktuellen Diskurs folgende Fragen debattiert: (1) wie die Waldfläche in Deutschland genutzt werden soll; (2) welche Holzmenge entnommen werden soll; (3) wie viel Fläche unter Schutz gestellt werden soll; (4) wie empfindlich unsere Wälder gegenüber dem Klimawandel sind, ob und wie sie umgebaut werden müssen und (5) welche Beiträge der Wald zur Erfüllung der von Deutschland eingegangen Klimaschutzverpflichtungen zukünftig leisten kann.

In den beiden Teilen unseres Aufsatzes diskutieren wir Argumente zu den Themenfeldern (1) Biodiversität und Forstwirtschaft, (2) Speicher- und Senkenleistung genutzter und ungenutzter Wälder für Kohlenstoff und (3) Klimaschutzwirkungen der energetischen Holznutzung vor dem Hintergrund aktueller klimapolitischer Entscheidungen der EU und der Bundesregierung. Der erste Teil (Luick et al. 2021) befasste sich mit der Verbreitung von Ur- und Naturwäldern in Europa und ihren Beiträgen zum Biodiversitäts- und Klimaschutz. Im vorliegenden zweiten Teil präsentieren wir Daten und Analysen, um die These zu widerlegen, nach der Holz grundsätzlich eine klimaneutrale Ressource sei.

2 Holzvorräte und Holzverwendung in Deutschland

Die Wälder in Deutschland gehören mit einem durchschnittlichen Holzvorrat von 358 m3pro ha nach den Wäldern der Schweiz und Österreichs zu den vorratsreichsten in Europa. Sie erreichen vielerorts Werte, wie sie seit vielen Jahrhunderten nicht mehr existierten. Mit 3,7 Mrd. m3Vorrat hat Deutschland den mit Abstand größten Gesamtholzvorrat aller EU-Länder und liegt damit deutlich vor waldgeprägten Ländern wie Schweden oder Finnland. Die Wälder in Bayern haben mit 403 m3pro ha im Vergleich der Bundesländer die durchschnittlich höchsten Vorräte, gefolgt von Baden-Württemberg mit 365 m3; die niedrigsten finden sich in Brandenburg mit 239 m3und in Sachsen-Anhalt mit 237 m3(FNR 2020).

In diesen Vorratswerten sind allerdings die Auswirkungen von Trockenheit, Kalamitäten und Sondernutzungen des Zeitraums 2018–2020 noch nicht berücksichtigt, die voraussichtlich zu einer Abnahme der mittleren Vorräte geführt haben (BMEL 2021 a). Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes betrug der Holzeinschlag im Jahr 2019 circa 79 Mio. m3und im Jahr 2020 rund 86 Mio. m3(Hennenberg et al. 2021, Jochem et al. 2021); das sind rund 90 % des Zuwachses (Statistisches Bundesamt 2019, Statista 2021 a). In der Forst- und Holzwirtschaft kursieren mit Klimaschutz begründete Forderungen, den Einschlag bis in Größenordnung des Zuwachses zu erhöhen (unter anderem BMEL 2017). In diesem Zusammenhang warnt das Umweltbundesamt dezidiert, dass der steigende Nutzungsdruck auf die Wälder zunehmend die Gefahr birgt, die bereits erreichten positiven Veränderungen hin zu einer umweltverträglichen und nachhaltigen Waldnutzung zu konterkarieren (UBA 2021 a).

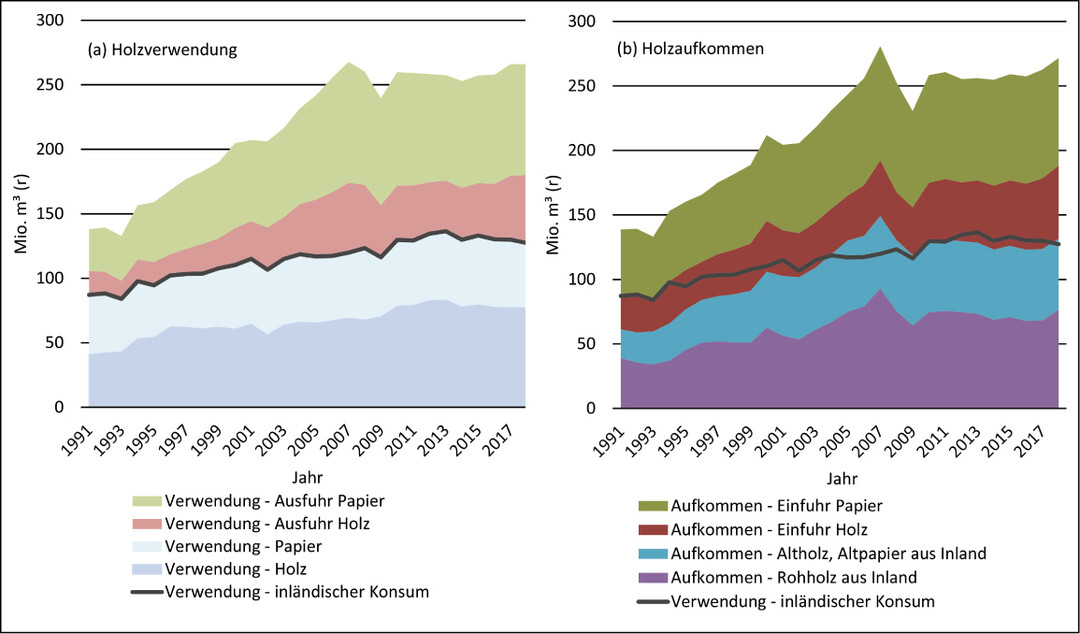

Deutschland ist ein bedeutendes Import- und Exportland für den Rohstoff Holz, insbesondere für holzbasierte Produkte. Beim Export gehört Deutschland weltweit zu den fünf wichtigsten Akteuren. Für die Periode 2016–2018 betrug die jährliche Verwendung an Holz und Produkten auf Holzbasis im Durchschnitt 263 Mio. m3. Davon waren circa 129 Mio. m3inländischer Konsum und circa 134 Mio. m³ Importe (Abb. 1). Die Exporte betrugen 134 m³; die Bilanz der gehandelten Holzproduktmengen war bei hohen grenzüberschreitenden Stoffströmen also nahezu ausgeglichen.

Vom Inlandverbrauch in Höhe von 129 Mio. m³ entfallen rund 78 Mio. m³ auf Holzprodukte und 51 Mio. m³ auf Papiere und Kartonagen (Weimar 2020). Für das Jahr 2016 wurden die Herkünfte der Holzrohstoffe mit 78,3 Mio. m³ aus der Primärproduktion ermittelt; 48,8 Mio. m³ stammten aus Rest-und Recyclingmaterialien. Der Inlandverbrauch wird hälftig mit jeweils circa 63,5 Mio. m³ stofflich und energetisch genutzt (KIWUH 2019, Mantau et al. 2018).

Hervorzuheben ist, dass der jährliche Inlandverbrauch im Zeitraum 1991 bis 2018 von 87,2 Mio. m³ um fast 50 % auf 127,4 Mio. m³ gestiegen ist (Weimar 2020, Abb. 1); dies war ganz im Sinne des in der Charta für Holz 2.0 der Bundesregierung formulierten Ziels einer wachsenden Holzmobilisierung (BMEL 2004, 2017). Die stoffliche Verwendung wuchs in diesem Zeitraum von 45,9 Mio. m³ auf 63,7 Mio. m³ (+38 %), die energetische Nutzung von 18,9 Mio. m³ auf 63,8 Mio. m³ (+237,6 %) (Mantau et al. 2018).

3 Die CO2-Senkenleistungen von Holz

Für die Bilanzierung einer angenommenen Treibhausgas(THG)-Minderung durch Holzprodukte auf Staatenebene wird nach Konvention nur die Menge an Holzprodukten angesetzt, die aus den Wäldern eines Landes stammt (UBA 2020 a). Dazu zählen vor allem Schnittholz und Holzwerkstoffe, aber auch kurzlebige Produkte wie Papier und Pappe aus inländischer Nutzung sowie die Exportmenge. Importierte Holzprodukte werden den Herkunftsländern angerechnet. Diese Abgrenzung ist sinnvoll, da die Holzentnahme direkt mit der Senkenleistung der Wälder zusammenhängt und so Doppelzählungen ausgeschlossen werden. Die Ermittlung eines exakten C-Produktspeichers und des Substitutionspotenzials von holzbasierten Produkten ist schwierig und von zahlreichen Annahmen begleitet, die sowohl pessimistisch wie optimistisch gesetzt werden können. Die im Folgenden genutzten empirischen Grundlagen beziehen sich vor allem auf Zahlen des THG-Inventars für Deutschland aus dem Jahr 2020, aus dem auch der aktuelle Projektionsbericht der Bundesregierung zur Entwicklung der THG-Emissionen in Deutschland seine Daten bezieht (Bundesregierung 2021 b).

Ein wichtiger Aspekt der Bilanzierung des Holzproduktspeichers ist die „Abschreibung“, denn der Holzspeicher und damit die THG-Senkenleistung verringert sich daher durch den natürlichen Abgang der Holzprodukte kontinuierlich und er muss durch neue Produkte laufend aufgefüllt werden. Ein wachsender Holzproduktspeicher erhöht entsprechend die notwendige „Speichererhaltungsmenge“. So waren allein in Deutschland in der Periode 2009–2018 im Durchschnitt circa 30 Mio. m³ pro Jahr an neuen langlebigen Holzprodukten für den Erhalt des Holzproduktspeichers erforderlich (nach eigenen Berechnungen auf Basis der Common-Reporting-Format(CRF)-Tabellen aus UBA 2020 a).

Unter der Annahme, dass für 1 m³ Produkt 1,2 m³ Rohholz benötigt werden, ergibt sich ein Wert von 36 Mio. m³ pro Jahr an Rohholz für den Erhalt der Speicherleistung. Mit durchschnittlich weiteren 4 Mio. m3pro Jahr, das entspricht 4,8 Mio. m3Rohholz, wurde der Speicher im Durchschnitt um 3 Mio. t CO2pro Jahr in dieser Periode vergrößert; er wirkte also als Senke. Dies bedeutet in der Bilanz: Werden aus einem Rohholzäquivalent von 1 m3langlebige Holzprodukte hergestellt und damit der Produktspeicher vergrößert, kann mit einer zusätzlichen Senkenleistung von 0,63 t CO2prom³ pro Jahr an Rohholz gerechnet werden. Wird der Holzproduktspeicher allerdings verringert, so sind je nicht eingesetztem m³ Rohholz THG-Emissionen in ähnlicher Größenordnung zu erwarten.

Aus Klimaschutzsicht ist vor allem die Veränderung der Lebensdauer langlebiger Holzprodukte interessant. In Abb. 2 ist die Dynamik der CO2-Festlegung und Freisetzung dargestellt: Neue Holzprodukte füllen den Holzproduktspeicher und führen zu einer CO2-Festlegung; entsprechend der Halbwertszeit der Holzprodukte, die bei Schnittholz 35 Jahre und bei Holzwerkstoffen nach bisherigen Annahmen 25 Jahre beträgt, scheiden Produkte aus dem Holzproduktspeicher aus. Das bedeutet, dass nach dieser Zeit aus der Hälfte der Produkte das gebundene CO2wieder freigesetzt wird.

Die Angaben zu CO2-Senkenleistungen von holzbasierten Produkten werden unserer Meinung nach allerdings vermutlich nach Menge und der zeitlichen Dauer überschätzt. Im Monitoringbericht der Bundesregierung zur Energiewende wird für Schnittholz eine Halbwertszeit von 35 Jahren, für Holzwerkstoffe von 25 Jahren und für Papier, Pappe und Karton (PPK-Produkte) von zwei Jahren angenommen (BWE 2021, UBA 2020 a). Diese Annahmen beruhen auf Daten von Wenker & Rüter (2015) sowie Rüter (2016), die sich wiederum auf Einschätzungen von Frühwald et al. (2001) beziehen. Zumindest für Holzwerkstoffe sind diese Annahmen kritisch zu hinterfragen, denn in der Summe hat sich deren Nutzungsdauer in den letzten Jahrzehnten signifikant verkürzt – und damit auch ihre THG-Bilanzwirkung. Hinzu kommt ein Anstieg an kurzlebigen Holzprodukten, die nur geringe positive Auswirkung auf den Klimaschutz haben. In diesem Zusammenhang sind folgende Aspekte wichtig:

(1) Nur ein kleiner Teil des Rohholzaufkommens wird bisher langfristig im Bausektor als langlebiger CO2-Speicher festgelegt. Dies resultiert in kürzeren Halbwertzeiten (unter anderem Huber et al. 2021). Daran hat auch der erfreuliche Anstieg des Anteils der Wohngebäude in überwiegender Holzbauweise in Deutschland, im Zeitraum 2003–2019 von 12,3 % auf 18,7 %, wenig geändert (Statista 2021 b).

(2) Der Anteil hochwertiger Möbel mit langer Nutzungsdauer ist zurückgegangen: Ein Großteil der Möbelproduktion für den heimischen Markt und den Export sowie importierter Möbel basiert heute auf preiswerten Span- und Faserplatten. Diese besitzen nur noch eine Nutzungsdauer von wenigen Jahren und sind aufgrund ihrer komplexen und heterogenen Materialstruktur für weiteres stoffliches Recycling oft kaum noch brauchbar (unter anderem ZDF 2020).

(3) Der Verbrauch von PPK-Produkten (Papier, Pappe, Karton) mit einer nur geringen Halbwertszeit ist in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen. Die jährliche Gesamtbilanz des PPK-Verbrauchs beträgt pro Person 0,24 t; das sind für Deutschland insgesamt circa 20 Mio. t. Damit ist Deutschland mit Abstand weltweiter Spitzenreiter im Pro-Kopf-Verbrauch (Deutscher Bundestag 2019). Allein der Verbrauch von Verpackungen im Onlinehandel hat von 1996 bis 2017 um 607 % zugenommen und ist weiter stark steigend (Schlüter 2019, UBA 2020 b). Zwar können vor allem Papiere theoretisch stofflich mehrfach wiederverwertet werden, dies allerdings mit jeweils geringerer Qualität. Die Recyclingquote in Deutschland beträgt jedoch aufgrund des hohen Importanteils nur circa 60 %, da in vielen Produktionsländern die Wiederverwertungsquoten deutlich geringer sind als in Deutschland. So liegt die stoffliche Recyclingquote von PPK-Materialien, die aus Finnland und Schweden importiert werden, nur bei 6 beziehungsweise 11 % (Deutscher Bundestag 2019). Für die Produktion von 1 t PPK-Produkten werden durchschnittlich 3,93 m³ Rohholz benötigt. Unter Berücksichtigung einer notwendigen jährlichen neuen Holzeinspeisung in den Wiederverwertungskreislauf von circa 10 % des Gesamtproduktionsvolumens und des gegebenen Recyclinganteils entspricht das einem jährlichen Rohholzbedarf für Deutschland von circa 40 Mio. m3, davon 32 Mio. m3für neue PPK-Produkte und 8 Mio. m3für erneuten frischen Holzeinsatz beim Recycling.

(4) Der Verbrauch von Paletten und Holzverpackungen (Abb. 3, 4), ebenfalls Produkte mit einer kurzen Halbwertszeit, hat stark zugenommen (HPE 2016, 2018; VR 2019, Wirtschaft 2020). Der deutsche Inlandsverbrauch an Paletten betrug im Jahr 2019 circa 140 Mio. Einheiten. Davon wurden circa 110 Mio. Paletten in Deutschland produziert (VR 2019), was einem Holzbedarf von 6 Mio. m3entspricht oder bei kalkulierten Sägeverlusten von 30 % einem Rohholzbedarf von 9 Mio. m3; das entspricht etwa 15 % des durchschnittlichen jährlichen Gesamtrohholzeinschlags in Deutschland. Die Produktion war 2003 mit circa 55 Mio. Paletten erst halb so groß; die gesamteuropäische Palettenproduktion betrug 2020 rund 500 Mio. Paletten.

Mengenmäßig wichtiger als das eher langsame Wachstum des Holzproduktspeichers, das für Deutschland beispielsweise für das Jahr 2018 mit 4,2 Mio. t CO2bilanziert wurde, ist die Senkenleistung der Wälder, also die C-Festlegung in anwachsender Holzmasse. Diese Senkenleistung ist zumindest bis zum Jahr 2017 kontinuierlich gestiegen. Auf Basis verschiedener Datensätze, wie der Bundeswaldinventur 3 (BWI 3), der Inventurstudie IS08 (2008) und der Kohlenstoffinventur (2017) sowie Modellannahmen wurden durch den nicht genutzten Zuwachs auf der bestehenden Waldfläche beispielsweise im Jahr 2017 circa 45 Mio. t CO2zusätzlich auf der Waldfläche Deutschlands festgelegt (UBA 2020 a); das entspricht im Mittel 4,1 t CO2pro ha.

Die Senkenleistung der Waldfläche ist stark abhängig vom Auftreten natürlicher Störungen und den resultierenden Schäden sowie vom Ausmaß der Holzentnahme (Abb. 5). In Abb. 6 ist dieser Zusammenhang für die lebende Biomasse der Waldfläche auf Basis des aktuellen THG-Inventars für Deutschland von 2002 bis 2017 dargestellt (Hennenberg et al. 2021). Im Zeitraum von 2008 bis 2017, der durch relativ geringe natürliche Störungen und damit geringe Schadensintensitäten geprägt war, wurden relativ hohe Mengen an CO2zusätzlich in der Holzbiomasse festgelegt. In Zeiten mit erhöhtem Einschlag verringerte sich dagegen die Senkenleistung der Wälder um 0,62 t CO2je m³ entnommenem Holz. Im Zeitraum von 2002 bis 2007 gab es mehrere große Schadereignisse (2002 Orkan Janette, 2003 Dürre, 2007 Orkan Kyrill), die durch erhöhte Baummortalität und verringerte Zuwächse zu einer Abnahme der Senkenleistung, das heißt einem geringeren Holzvorratsaufbau, führten. Der reduzierende Effekt der Holzentnahme auf den Vorratsaufbau lässt sich auch in dieser Periode starker natürlicher Störungen mit einer Reduktion um 0,25 t CO2je m³ geerntetem Holz erkennen.

Um Einschätzungen zu Potenzialen der Ressourcenbereitstellung von Wäldern zu generieren und als Bewertungsgrundlage, um Konflikte bei der Waldnutzung bestmöglich zu vermeiden, sind Waldbewirtschaftungsmodelle mit unterschiedlichen Nutzungsszenarien sinnvolle Instrumente. In den meisten Szenarien werden verschiedene Waldbewirtschaftungsintensitäten hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Auswirkungen untersucht und Effekte der Holzentnahme auf die C-Speicherleistung im Wald modelliert. Die sogenannten WEHAM-Szenarien (Waldbehandlungs- und Holzverwendungsszenarien) sind dabei wichtige Grundlage vieler waldpolitischer Bewertungen und Entscheidungen in Deutschland, in der Vergangenheit und bis in die Gegenwart wirkend (Rüter et al. 2017, WEHAM 2017).

Interessant sind Aussagen und Bewertungen der Szenarien für den Zeitraum von 2020 bis 2050, die sich auch mit dem Handlungszeitraum zur Zielerreichung von gesetzlich und völkerrechtlich vereinbarten Klimaschutzzielen decken: Die von Anlass und Intention her unterschiedlichen Szenarien-Analysen für Deutschland prognostizieren übereinstimmend eine signifikante Zunahme der C-Speicherleistung, wenn die Nutzung der Wälder reduziert wird. Beispiele sind das WEHAM-Naturschutzpräferenz-Szenario im Vergleich zum WEHAM-Basis-Szenario (Oehmichen et al. 2018), die FABio-Waldvision im Vergleich zum FABio-Basis-Szenario (Böttcher et al. 2018) oder das Nature-Protection-Szenario im Vergleich zum Baseline-Management-Szenario (Gutsch et al. 2018). Wird 1 m³ Holz geerntet und damit Kohlenstoff aus dem Wald entnommen, führt dies bis zum Jahr 2050 zu einer Abnahme der Speicherleistung um 0,5–1,5 t CO2pro m³ Holzentnahme (Hennenberg et al. 2019, siehe auch https://co2-speichersaldo.de/ , für Wälder in Deutschland; Böttcher et al. 2020 a für boreale und temperate Wälder).

Nach Einschätzung des Wissenschaftlichen Beirates für Waldpolitik (WBW) beim BMEL sind die Interaktionen von klimatischen Veränderungen, Veränderungen des biotischen Störungsregimes und der Vitalität und Produktivität des Waldes, die sich aus den vielfältigen Kombinationen der verschiedenen Einflussfaktoren ergeben, nicht ausreichend gut voraussagbar. Die angenommenen Entwicklungspfade zur zukünftigen Produktivität der Wälder sind daher mit erheblichen Unsicherheiten behaftet: „Selbst sehr weit entwickelte Klimamodelle können Extremwetterereignisse, die einen entscheidenden Einfluss auf Wälder und ihre Ökosystemleistungen haben, nur unzureichend abbilden“, so der WBW (2021a). Verständlicherweise sind zudem in keinem der vorliegenden Waldentwicklungsszenarien die Extreme der Jahre 2018–2020 berücksichtigt.

Vor diesem Hintergrund werden im aktuellen Projektionsbericht der Bundesregierung die Ergebnisse des verwendeten WEHAM-Basisszenarios kritisch eingeordnet (Bundesregierung 2021 b). Auch die Senkenleistung der lebenden Bäume in der aktuellen THG-Inventur sowie Berechnungen in der Vorjahresschätzung für das Jahr 2020 (UBA 2021 c) berücksichtigen noch nicht die Waldschäden der Jahre 2018–2020. Bis adäquate Waldentwicklungsszenarien verfügbar sind, schlagen Hennenberg et al. (2021), aufbauend auf den Daten der THG-Inventur in Abb. 6, vor, als weitere Schadniveaus mittlere, sehr starke und extreme Schäden anzunehmen. So würde man zum Beispiel bei der Annahme sehr starker Schäden für die lebenden Bäume im Jahr 2019 statt einer Senkenleistung von circa –41 Mio. t CO2lediglich circa –9 Mio. t CO2erwarten.

Trotz dieser dargestellten Unsicherheiten hat die Veränderung der Senkenleistung auf der Waldfläche eine signifikante Größenordnung und sollte daher in die THG-Bilanzen von Holzprodukten eingebunden werden (Hennenberg et al. 2019). Klimabilanziell sind die Abnahme der Senkenleistung auf der Waldfläche und die Senkenleistung aufgrund der C-Festlegung in langlebigen Holzprodukten mit 0,63 t CO2pro m³ gegenzurechnen. Im Saldo werden durch die Abnahme der Senkenleistung auf der Waldfläche die positiven Effekte der langlebigen Holzprodukte damit deutlich reduziert. Die Nutzung langlebiger Holzprodukte erreicht nur dann eine verlässliche THG-Minderung, wenn eine Substitution von THG-intensiven nicht-biogenen Werkstoffen auf Basis mineralischer, metallischer oder fossiler Rohstoffe stattfindet. Dies gilt umso mehr für kurzlebige Holzprodukte oder Waldenergieholz (Abb. 7 und 8), da die Senkenleistung im Holzprodukt, wie etwa bei Papier, sehr kurz oder, wie bei zum Beispiel Scheitholz, gleich null ist. Negative Effekte auf den Waldspeicher und die Produktivität der Wälder, wie von Kalamitätsereignissen in den Jahren 2018–2020 ausgelöst, sind in diesen Betrachtungen noch nicht abgebildet. Zudem wird die Senkenleistung der Waldfläche vermutlich künftig geringer ausfallen, da überdurchschnittlich viele Bäume abgestorben sind und weiter absterben, ein Großteil der Wälder unter starkem Stress steht und auch in den kommenden Jahren mit Wachstumsdepressionen zu rechnen ist (unter anderem BMEL 2021 a, Ibisch et al. 2021). Erste Hinweise zur Stützung dieser Annahme kommen von Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (2021), wonach die gesamte CO2-Speicherfähigkeit der deutschen Wälder von 44,3 Mio. t. CO2im Jahr 2018 auf 30,6 Mio. t CO2im Jahr 2019 massiv abgenommen hätte, was deutlich unter den prognostizierten THG-Senkenstärken im Projektionsbericht der Bundesregierung liegen würde (Bundesregierung 2021 b). Alarmierend ist, so das Statistische Bundesamt (2021), dass eine zusätzliche Speicherung nach diesen Daten nur noch in Waldböden stattgefunden haben dürfte.

4 Substitution – Holz ist nicht in jedem Fall die beste Option

Es ist kein thermodynamischer Imperativ, dass Produkte aus Holz eine vergleichsweise bessere THG-Bilanz aufweisen, wenn sie Produkte substituieren, die ansonsten aus anderen Rohstoffen hergestellt werden. Selbst die Nutzung von Holz in langlebigen Produkten führt nicht per se zu einer THG-Minderung dieser Produkte. Korrekterweise müssten bei Holznutzung und der entsprechenden Speicherbilanzierung auch die nicht mehr realisierbaren Speicherpotenziale des Holzes im Wald ermittelt und bilanziert werden. So gibt es viele Holzprodukte, die einen deutlich kürzeren Lebenszyklus haben als die effizienten Top-Runner aus nicht-biogenen Werkstoffen (unter anderem Fehrenbach et al. 2017). Es sind zum Beispiel bei Fassaden, Türen, Fenstern etc. die zusätzlichen Ökobilanzwerte für den regelmäßigen Unterhaltungsaufwand des verbauten Holzes zu berücksichtigen; dazu zählen beispielsweise Farben, Lacke und die zugehörige Entsorgung sowie Arbeitsgeräte. Positiv wird die Bilanz vor allem dann, wenn zusätzlich eine Substitution THG-intensiver Produkte erreicht wird, also THG-intensive Produkte wie Stahlbeton durch Holz ersetzt werden.

Steigt der Anteil erneuerbarer Energien und sinken damit die Emissionen, wie dies erklärtes politisches Ziel ist, so verringern sich auch gleichzeitig mögliche Substitutionseffekte und damit das THG-Einsparpotenzial durch Holzprodukte. Denn viele Produkte aus nicht-biogenen Werkstoffen gehen noch mit einem hohen Einsparpotenzial in Substitutionsmodelle ein, weil etwa der Energiemix aus einem Durchschnittswert für ein bestimmtes Referenzjahr stammt. Dieser Wert ändert sich für Deutschland ständig zu Gunsten von Stromanteilen aus erneuerbaren Energien.

2020 hatten erneuerbare Energieträger in Deutschland schon einen Anteil von circa 50 % am Strommix; dieser war vor zehn Jahren erst halb so hoch und betrug vor 20 Jahren gar nur wenige Prozente (ISE 2021). Daher ist die Aussagekraft vergleichender Ökobilanzen von Produkten zunehmend kritisch zu sehen. Für die Erstellung von Ökobilanzen (= Life-Cycle-Assessment, LCA) gibt es Normen, die auch die qualitative Absicherung von Eingangsdaten umfassen; aktuell gültig sind die Versionen der DIN EN ISO 14040:2009-11 und DIN EN ISO 14044:2006-10. Danach sollen beispielsweise Eingangsdaten nicht älter als zehn Jahre sein. Allerdings werden diese Prinzipien nicht konsequent eingehalten. In einer Metastudie auf Grundlage der Analyse der 100 am häufigsten zitierten Studien zur Evidenz von LCAs zur Bioenergie stellen Agostini et al. (2020) massive Interpretationsfehler fest. In vielen Ökobilanzen für Holzprodukte werden zudem oft wichtige Elemente der Prozesskette nicht abgebildet und so CO2-Emissionen nicht oder unvollständig erfasst, woraus erhöhte Substitutionsfaktoren resultieren. Dazu zählt etwa die Bestandsbegründung (unter Umständen mit Räumung und Bodenbearbeitung), Bestandspflege, Ernte und Holzverarbeitung, deren Kette sich sogar über Kontinente hinweg erstrecken kann (Camia et al. 2021, Hudiburg et al. 2019, Leturcq 2020). Diese entsprechend zu erhebenden und zu bilanzierenden Änderungen der Senkenleistung auf der Waldfläche wird in den meisten Treibhausgasbilanzen nicht berücksichtigt (siehe Abschnitt 3).

5 Holz als CO2-neutrale Energiequelle?

Im Jahr 2019 wurden in der EU-28 circa 19 % des Brutto-Endenergieverbrauchs aus erneuerbaren Energien gedeckt (EU 2020 b). Daran hat holzbasierte Bioenergie mit 60 % den mit Abstand größten Anteil (EU 2021 c). Für Deutschland liegen die Zahlen in ähnlicher Dimension: Im Jahr 2020 stammten rund 19 % des deutschen Endenergieverbrauchs aus erneuerbaren Energien, daran hatte Biomasse einen Anteil von 52 %. An diesem Anteil wiederum nahm Holz, das überwiegend für die Wärmeerzeugung eingesetzt wird, einen Anteil von 65 % ein (UBA 2021 a).

Die europäische und auch die deutsche „Energiewende“ setzt also bisher auf den wohl ältesten Energieträger der Kulturgeschichte. Das erklärt, warum in Deutschland vom jährlichen Holzaufkommen gut die Hälfte energetisch genutzt wird. Das Holzaufkommen umfasst alle Herkünfte, also Holzernte, Durchforstungsholz, Waldrestholz, Altholz, Industrierestholz, Landschaftspflegeholz und weitere Fraktionen.

Nach Analysen von Jochem et al. (2020 und 2021) werden allerdings rund 40 % des Brennholzeinschlags nicht erfasst und fehlen daher in vielen Bilanzen; dazu gehören auch die privaten Einschläge (Abb. 9). So erklären sich teilweise divergierende Zahlen der energetischen Holzverwertung entsprechend ihres Aufkommens und ihrer Pfadzuordnung. Nach Daten des Rohstoffmonitorings Holz, das von der Verwendungsseite gesehen die Mengenflüsse bilanziert, betrug im Jahr 2016 die energetische Holznutzung rund 60 Mio. m³. Diese Energieholzmenge verteilte sich auf die energetischen Verwendungen wie folgt (Döring et al. 2018a, b, Mantau et al. 2018):

Kleinfeuerungen: FWL < 1 MW in 2016: 8,2 Mio. m3; Waldholzanteil 1,3 Mio. m3;

Großfeuerungen: FWL 1 MW in 2016: 23,8 Mio. m3; Waldholzanteil 1,0 Mio. m3;

private Haushalte: 28,3 Mio. m³; Waldholzanteil 18,6 Mio. m3(vor allem Scheitholz).

Aus forstwirtschaftlichen Kreisen der USA werden mit unterschiedlicher Autorenschaft seit mehreren Jahren im Inhalt identische Positionspapiere „führender US-Wissenschaftler im Sektor Holznutzung“ veröffentlicht, die sich wechselnd an neue Regierungen in den USA, in Europa und an die EU-Organe richten (siehe BIOMASS101 2019, Hudson 2021, NAUFRP 2019, WCRC 2021). Dabei geht es insbesondere um Lobbying für eine verstärkte thermische Nutzung von Holz, versteckt in einer „wissenschaftlichen Beweisführung“ für die angeblich herausragend positiven klimabilanziellen Effekte energetischer Holznutzung, die im Wesentlichen auf der Arbeit von Miner et al. (2014) basieren. Diese Studie nimmt für sich in Anspruch, dass sie von den führenden Experten zur Thematik des WaldKohlenstoff-Komplexes erstellt wurde (siehe IEA Bioenergy 2019). Die zentralen Aussagen, die sogenannten „Fundamentals“, sind, dass

(1) die energetische Nutzung von Holz die globalen CO2-Emissionen deutlich senken könne,

(2) die Zunahme energetischer Waldholznutzungen zu einer Zunahme der Waldflächen führe und damit zu einer weiteren Verbesserung der CO2-Bilanz, und

(3) die kurzfristig höheren biogenen CO2-Emissionen bei der energetischen Nutzung von Waldholz unbedenklich seien, da sie durch die Substitution fossiler Energieträger und der so eingesparten CO2-Emissionen bereits in kurzer Zeit mehr als ausgeglichen würden.

Wern et al. (2021) plädieren ebenfalls nachdrücklich dafür, dass Energie aus Holz ein entscheidender Faktor für die Gestaltung der Energiewende sein sollte. Basis ihrer Bewertung ist, dass (1) die wichtigsten wissenschaftlichen Szenarien dies unterstützen würden und (2) mit Energie aus Holz und den flexiblen Einsatzmöglichkeiten, wie zum Beispiel für die Bereitstellung von Hochtemperatur-Prozessenergie, Klimaschutzziele schnell und mit geringen Kosten erreicht werden können. Nach Wern et al. (2021) hat Holz einschließlich Totholz, das im Wald verbleibt, aber alternativ als Substitut für Öl, Kohle oder Gas genutzt werden könnte, dagegen „keinen gesellschaftlichen Nutzen“.

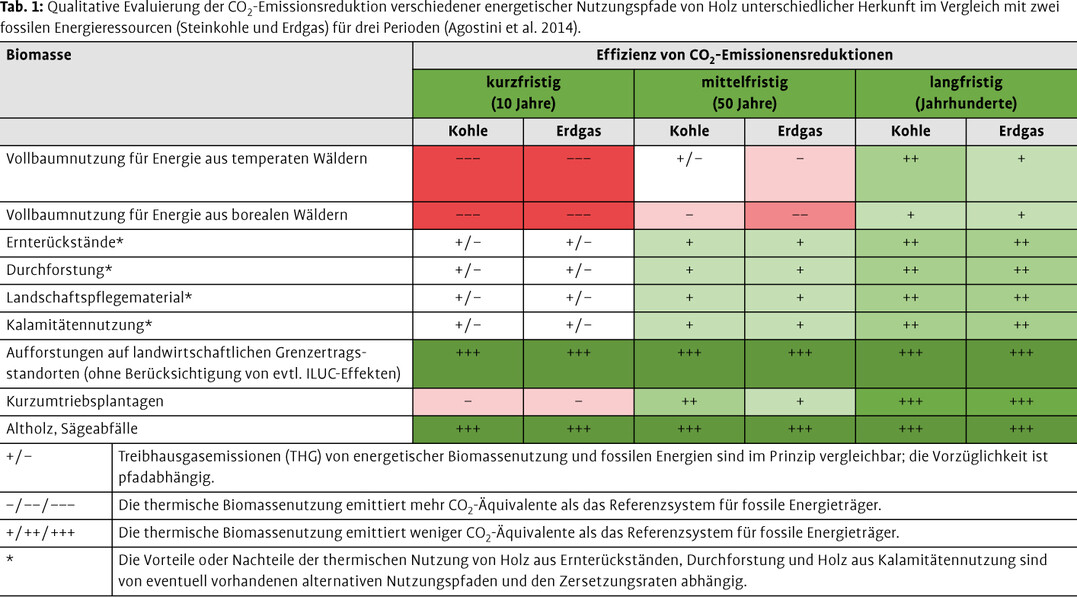

Zu gegensätzlichen Bewertungen kommen Studien des Joint Research Centre der EU (Agostini et al. 2014, Camia et al. 2021) und des European Academies Science Advisory Council (EASAC 2017, 2018), des Natural Resources Defense Council (NRDC 2015) sowie Norton et al. (2019) und Kun et al. (2020). In diesen Studien wird festgestellt, dass die thermische Verwertung von forstlicher Biomasse über einen Horizont von wenigen Jahrzehnten deutlich mehr CO2emittiert als fossile Energieträger und je nach Herkunft schon bei seiner Bereitstellung eine negative CO2-Bilanz aufweisen kann. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn Bäume direkt als Feuerholz eingeschlagen werden oder wenn es sinnvolle stoffliche Alternativen gibt. ILUC-Effekte (indirect land use changes ) sind dabei noch nicht berücksichtigt (siehe dazu auch Tab. 1 und Abb. 10). Es bedarf daher einer spezifischen Betrachtung – so stellt sich beispielsweise bei Kurzumtriebsplantagen (Tab. 1 und Abb. 11) erst mit einem Zeithorizont von 50 Jahren eine effiziente CO2-Reduktion ein.

Eine ebenfalls sehr kritische Evaluation der Substitution fossiler Energieträger und den zugeordneten Emissionen durch Holzenergienutzung und ihren bilanziellen Wirkungen für den Zeitraum bis 2050 wird von Searchinger et al. (2018) vertreten. In dieser Studie wurden auch Holzverluste und thermodynamische Effizienzunterschiede bei energetischer Holznutzung gegenüber Heizöl oder Erdgas berücksichtigt. Die Gesamtbilanz ist ernüchternd, denn die thermische Verwertung von Holz weist um den Faktor 2–3 höhere THG-Emissionen auf als die fossile Referenz. Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Hennenberg et al. (2019) bei der Bewertung unterschiedlicher Waldbehandlungs- und Holzverwendungsszenarien (siehe auch Abschnitt 4). Wenn die Veränderung der Senkenleistung auf der Waldfläche, die durch die Holzentnahme bedingt ist, in Ökobilanzen einbezogen wird, kann die Nutzung von Holzenergie gegenüber fossilen Brennstoffen zu einer THG-Minderung um 20 % beitragen, aber auch zusätzlich THG-Emissionen von 80 % und mehr verursachen. Auch Bolte et al. (2021) betonen die große Bedeutung der Waldsenke und weisen darauf hin, dass ein Vorratsabbau, wie zum Beispiel bei intensiver energetischer Nutzung von Holz, dem Klima schadet, da die mittel- und langfristige Minderung der CO2-Senke im Wald durch die Substitutionseffekte nicht mehr kompensiert werden kann.

Diese deutlich negativen Bewertungen stehen in klarem Widerspruch zu den Voreinstellwerten der Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU (Renewable Energy Directive; EU RED II 2018/2001), wonach Holzenergie aus der direkten Ernte mit einer THG-Minderung von über 80 % gegenüber fossilen Energieträgern in Bilanzen eingeht. Der Hauptgrund der abweichenden Bewertung liegt darin, dass in der THG-Bilanz der RED II die Veränderung der Senkenleistung der Waldfläche nicht berücksichtigt wird. Hinzu kommt, dass schlechte Holzbrennstoff-Qualitäten, ineffiziente Öfen, die Art und Weise der Feuerung und Wartung und schlechte Bausubstanz dazu führen, dass die energetische Effizienz von Holz in den Bereichen Kleinfeuerungen und private Haushalte, den Einzelraum-Feuerungsanlagen, höchst problematisch ist (UBA 2021 b). In der Gesamtbewertung berücksichtigt werden müssen auch die massiven Feinstaubbelastungen bei schlechter Verbrennung. Im Jahr 2017 waren in Deutschland Holzfeuerungsanlagen für knapp 20 % der Feinstaubemissionen verantwortlich. Das ist höher als die Feinstaubemissionen aller Motoren von Pkws und Lkws in Deutschland zusammen (FNR 2020, Schmidt 2018, UBA 2021 d).

Beide Aspekte, die schlechte Effizienz und die hohen Emissionen von Luftschadstoffen, waren auch Anlass für Reglementierungen durch den Gesetzgeber. Allein von 2020 bis 2024 müssen circa vier von etwa 11,2 Mio. alter Holz- und Kohleöfen entweder abgebaut oder ausgetauscht und nachgerüstet werden (BImSchG & BImSchV 2010).

Die umfassende Studie des Umweltbundesamtes (UBA) zu Biomassekaskaden (siehe Fehrenbach et al. 2017) kommt ebenfalls zu der Wertung, dass die Verschiebung von direkt energetisch genutztem Frischholz hin zu verstärkter stofflicher Nutzung zu deutlichen Vorteilen in allen untersuchten Wirkungskategorien führen würde. Besonders deutlich profitiert der Faktor der CO2-Mitigationseffekte. Berücksichtigt werden muss auch, dass bei einer zeitlichen Verschiebung um 20–30 Jahre die Potenzialmenge an energetisch nutzbarem Holz am Ende sogar kaum geringer wäre. Da zu diesem Zeitpunkt aber die Nutzung über industrielle und hocheffiziente, weniger umweltbelastende Anlagen erfolgen dürfte und nicht mehr über ineffiziente Hausanlagen, würde sich sogar eine erhebliche Reduktionsminderung an Luftschadstoff-Emissionen ergeben. Allerdings wird auch in der UBA-Studie die Veränderung der Senkenleistung der Waldfläche durch die Holzernte nicht betrachtet.

6 Klimapolitische Ziele und die Rolle von Holz

Wichtige Strategieinstrumente der EU und ihrer Mitgliedsstaaten zum Klimaschutz und zur Erfüllung des Pariser Klimavertrages von 2015 sind die RED II (Renewable Energy Directive, Erneuerbare Energien-Richtlinie; EU RED II, 2018), die LULUCF-Verordnung (Land Use, Land Use Change and Forestry Sector; Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft; EU LULUCF 2018) und als übergeordnetes Regelwerk das europäische Klimagesetz (EU 2021a) (s. auch Box 1). Diese gesetzgeberischen Vorgaben nehmen in komplizierten Wechselwirkungen auch Einfluss auf die Wälder in Deutschland.

Als wichtiges Gestaltungselement des Green-Deal-Konzeptes (EU 2019, siehe auch Box 1) hat im Juli 2021 die EU-Kommission den weiteren EU-Organen unter dem Titel „Fit for 55“ ein Maßnahmenpaket vorgelegt, das geeignet sein soll, die Bereiche Klima, Energie, Landnutzung, Verkehr und Steuern so zu gestalten, dass die Netto-Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 % gegenüber dem Stand von 1990 gesenkt werden können (EU 2021 b). Worum geht es im Detail?

(1) Sieben bestehende und dem Klimaschutz dienliche Regelwerke sollen verschärft werden. Im Kontext dieses Aufsatzes sind besonders Änderungen der RED und der LULUCF-Verordnung von Bedeutung (siehe auch Box 1).

(2) Zudem soll es vier neue Regel- und Maßnahmenwerke geben. Für die in diesem Beitrag behandelte Thematik wichtig sind:

das CO2-Grenzausgleichssystem CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), das die Problematik des sogenannten „carbon leakage“ umgehen soll, indem auf Produkte, die nicht in der EU unter geringeren Standards hergestellt wurden, eine Abgabe erhoben werden soll;

die Europäische Waldstrategie (EU 2021d),

die Verordnung über den Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (sowohl basierend auf Biomasse als auch auf dem Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft).

Während aus den Regierungen und Wirtschaftsverbänden der EU-Staaten breite Zustimmung und Unterstützung des Fit-for-55-Pakets kommt, äußern vor allem die Umweltverbände Kritik. Denn die Zielerreichung der Netto-Reduktion der Treibhausgase um 55 % bis zum Jahr 2030 basiere zu einem hohen Anteil auf der bilanziellen Anrechnung deutlich erhöhter Klimasenken von Wäldern und Mooren, die zwar wünschenswert, aber mit den existierenden Instrumenten und Normen nicht erreichbar sind. Allein dadurch sollen 310 Milliarden t CO2-Äquivalente kompensiert werden. Besonders kritisch wird die verstärkte Nutzung von Biomasse gesehen, während vor allem die Sektoren Industrie und Verkehr bei ihren Beiträgen deutlich geschont werden (CLEW 2021, EEB 2021, IEEP 2021).

In Deutschland werden mit der Novelle des deutschen Klimaschutzgesetzes (siehe Bunderegierung 2021 a) erstmals jährliche Zielmarken für die Senkenleistung des LULUCF-Sektors bis 2045 verbindlich vorgegeben (siehe auch Box 1): Das sind –25 Mio. t CO2im Jahr 2030, –35 Mio. t CO22040 und –40 Mio. t CO2in 2045. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 lag die Senkenleistung des LULUCF-Sektors bei –26,9 Mio. t CO2; im Jahr 2017 war der Wert mit –26,6 Mio. t CO2nahezu identisch (UBA 2020a).

Das Bundes-Klimaschutzgesetz sieht zudem vor, dass die Bundesregierung Rechtsverordnungen erlassen darf, welche die Anrechenbarkeit von natürlichen Störungen regelt, die vor allem den Wald betreffen (Stürme, Trockenheit, Kalamitäten). Je nach Ausgestaltung der ausstehenden Rechtsverordnung könnte so die Zielerreichung erleichtert werden. Derartige Optionen sollten nach unserer Auffassung aber nicht als Argument dienen, die Zielwerte zu reduzieren, da nicht vorhersagbar ist, wie häufig vergleichbare Ereignisse in Zukunft auftreten werden.

Nach Sektoren getrennt speicherten Wald und Holzprodukte –70,2 Mio. t CO2, während Ackerland, Grünland, Feuchtgebiete und Siedlungen 43,3 Mio. t CO2emittierten (UBA 2020 a und CRF-Tabellen). Die Ziele des Klimaschutzgesetzes für den LULUCF-Sektor können sicherlich nur zu einem kleinen Teil mit Emissionsminderungen auf landwirtschaftlichen Flächen erreicht werden. Ein deutlicher Anteil muss daher aus einem Erhalt der aktuellen Senkenleistung der Waldflächen kommen, entweder durch einen weiteren Vorratsaufbau oder durch Aufforstung. Eine intensivere Nutzung von Wäldern mit einem Abbau der Vorräte ist in der Logik des Klimaschutzgesetzes mit einer Reduktion der Senkenleistung verbunden und daher nicht zulässig (Hennenberg et al. 2021). Dies steht aber im Widerspruch

(1) zur realen Situation aufgrund von klimawandelbedingten (natürlichen) Störungen in den Wäldern Deutschlands, wie in den Jahren 2018–2020, und

(2) anderen Sektorzielen, wie den geplanten Änderungen der RED mit einem vorgesehenen erheblichen Ausbau der erneuerbaren Energien, der im Wärmesektor vermutlich zu einem sehr großen Teil durch steigende Holzenergienutzung bereitgestellt werden wird.

Im Hinblick auf den Erhalt der Senkenleistung der Waldfläche stellt der Wissenschaftliche Beirat Waldpolitik (WBW) beim BMEL heraus (WBW 2021b), dass

(1) in stabilen Wäldern mit den Klimawandel tolerierenden Baumarten und mischungen auch in älteren Lebensphasen weiterhin deutliche Biomassevorräte aufgebaut werden können,

(2) die Wahrscheinlichkeit, dass es in Folge von Störungen in weniger klimaangepassten Wäldern zu einer erneuten Freisetzung des gebundenen Kohlenstoffs kommt, sehr hoch ist.

Auffallend ist weiterhin, dass sowohl der WBW als auch der aktuelle Treibhausgasemissions-Projektionsbericht der Bundesregierung (Bundesregierung 2021 b) darauf hinweisen, dass die Projektionen zum Wald mit großen Unsicherheiten behaftet sind (siehe auch Hennenberg et al. 2021 und Abschnitt 3). Die WBW-Studie (WBW 2021) gibt gleichzeitig sinnvolle Empfehlungen, wie weniger klimaangepasste Wälder in klimaresiliente Wälder überführt werden könnten.

Wenn mögliche und effektive Klimaschutzmaßnahmen im LULUCF-Sektor konsequent umgesetzt werden, erscheint es nach Hennenberg et al. (2021) möglich, die Ziele des Bundes-Klimaschutzgesetzes für den LULUCF-Sektor zu erreichen. Dazu zählen Maßnahmen wie die Vernässung von landwirtschaftlich genutzten Moorböden, extensivere Grünlandnutzung mit verstärktem Humusaufbau, Maßnahmen zur Kohlenstoffanreicherung von mineralischen Ackerböden durch sogenanntes Carbon Farming (EU 2021 e) und ein Vorratsaufbau in ökologisch stabilen Wäldern. Dies setzt aber die Annahme von nur mittleren Schäden durch natürliche Störungen auf der Waldfläche voraus (vergleiche Abb. 6). Nehmen klimawandelbedingt natürliche Störungen in Frequenz und Intensität jedoch weiter zu, wird die Senkenleistung der Waldfläche stärker abnehmen und die Zielerreichung nicht möglich sein.

Sehr problematisch ist die zunehmende Verbrennung von Holz in thermischen Großkraftwerken zur Stromgewinnung, das sogenannte Co-Firing, zu bewerten. Dieses ist unter den RED-II-Regelwerken bei Einhaltung von definierten Effizienzstandards der Kraftwerke grundsätzlich erlaubt. Wichtige Herkunftsregionen der Pellets und Hackschnitzel sind derzeit die Südstaaten der USA; immer größere Mengen kommen aber auch aus Kanada, baltischen Staaten und aus Russland. Die dort vorherrschende Bewirtschaftung sind großflächige Kahlschläge und Vollbaumnutzung, vielfach sogar mit Stubbennutzung (siehe auch Box 2, Abb. 12). Damit sind große Nährstoffausträge verbunden, die auf Standorten mit schwacher Nachlieferung die nächste Waldgeneration gefährden. Erschwerend kommt hinzu, dass auf stockgerodeten Kahlschlägen mit speziellen Mulchmaschinen der verbliebene Schlagabraum gehäckselt wird, was durch die rasche Mineralisierung weitere erhebliche CO2-Emissionen verursacht. Zahlreiche Studien belegen die extrem negativen Wirkungen dieser Art von Forstwirtschaft auf Umwelt und Natur (unter anderem Berndes et al. 2016, EPN 2021, Kuresoo et al. 2020, Milford & Westphal 2021, NRDC 2019, Pearce 2015, SELC 2018).

Warum die thermische Verwertung von Holz in der Weise, wie sie aktuell überwiegend praktiziert wird, aus Sicht der globalen THG-Bilanz in Summe negativ zu beurteilen ist, wird aus den folgenden Tatsachen deutlich:

(1) Die weltweite Entwicklung der Gesamtwaldfläche und noch mehr der Holzvorräte ist rückläufig. Allein im Zeitraum 2000–2017 hat sich die globale Waldfläche im Saldo um 3,35 Mio. km2reduziert, das entspricht 8,4 % der Gesamtwaldfläche. Die Nutzung der Holzvorräte der verbliebenen Primärwälder ist jedoch unverändert hoch, sodass der globale Holzbiomassevorrat fortschreitend abnimmt; die größten Flächenverluste finden gegenwärtig in den tropischen und borealen Primärwäldern statt (FAO & UNEP 2020, UN 2021, WD 2019, WRI 2020). Auf die massiven Verluste der letzten Urwälder in Europa, insbesondere in den Karpaten, die auch durch die Belieferung deutscher Märkte mitverursacht sind, haben wir in Teil 1 dieses Beitrags hingewiesen (siehe Luick et al. 2021).

(2) Aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung und vielerorts einer Förderung zusätzlicher Holznutzung wird sich die Nachfrage tendenziell weiter verstärken (Bringenzu et al. 2021). Das globale Rohholzaufkommen ist in den vergangenen 20 Jahren jährlich um circa 0,85 % gestiegen und dürfte nach Schätzungen, wenn es keine politisch oder durch Katastrophen bedingte Korrekturen gibt, zwischen 2020 und 2050 von heute 4 auf 6 Mrd. m3pro Jahr ansteigen (Barua et al. 2014, FAO 2021).

(3) Verluste durch Waldbrände nehmen infolge des Klimawandels sowie durch verstärkte Waldnutzung in Verbindung mit illegalen Brandrodungen zu. Im Zeitraum 2017–2020 sind weltweit Wälder auf circa 50 Mio. ha Fläche abgebrannt (Statista 2020). Die dramatischen Waldverluste im Amazonasbecken werten Lovejoy & Nobre (2018) als Überschreitung eines globalen Kipppunktes des Erdklimasystems.

(4) Der Klimawandel setzt die Wälder einem wachsenden Trockenstress aus (Abb. 14); treibende Faktoren sind steigende Temperaturen, erhöhte Verdunstungsbeanspruchung der Atmosphäre und regional sinkende Sommerniederschläge (unter anderem Allen et al. 2010, Schuldt et al. 2020, Walthert et al. 2021). In vielen Regionen, wie etwa in den kanadischen und US-amerikanischen Rocky Mountains, sind Wälder bereits großflächig von Waldschäden betroffen (unter anderem Negrón & Cain 2018, Walker et al. 2019, Welch 2020). Generell sind sinkende Vitalität und Produktivität sowie Schäden in Trockenjahren mit meist nur langsamer Erholung der Bestände die Folge, die insbesondere die produktiven Baumarten trifft. Dies wurde in Mitteleuropa in der extremen Trockenperiode 2018–2020 deutlich. Daher sind auch Aussagen zu weiterhin deutlich wachsenden Holzvorräten, wie in Deutschland auf Basis der Waldinventur 3 (BWI 3) abgeleitet, kritisch zu hinterfragen (BMEL 2018). Steigende Einschläge und negative Wirkungen des Klimawandels könnten vielmehr längerfristig zu sinkenden Holzvorräten führen. Die Auswirkungen auf die CO2-Speicher- und -Senkenfunktionen der Böden sind als weiterer Komplex noch nicht einmal modellhaft bilanziert.

Alle genannten Entwicklungen reduzieren die vorhandene Waldbiomasse und die C-Senkenleistung der Wälder.

7 Schlussfolgerungen

In unserem zweiteiligen Aufsatz plädieren wir dafür,

(1) den Schutz der wenigen verbliebenen Reste europäischer Urwälder und Naturwälder sicherzustellen;

(2) Prozessschutzflächen unter Beachtung ökologischer und naturschutzfachlicher Kriterien weiterhin auch in die deutschen Wirtschaftswälder zu integrieren;

(3) die positiven klimabilanziellen Funktionen von Wäldern zu erhalten und zu stärken und

(4) die aktuelle politische Steuerung der Holzverwertung zu revidieren und heimisches Holz verstärkt in Produkten zu nutzen, die mit einer effektiven CO2-Senkenleistung verbunden sind.

Beim Disput um den Wert von Ur- und Naturwäldern im Vergleich zu Wirtschaftswäldern für die Erreichung von Klimaschutzzielen und den Biodiversitätsschutz geht es um mehr als eine Fehlinterpretation der Datenbasis, wie sie Schulze et al. (2020) unterlaufen ist (siehe den 1. Teil dieses Beitrags – Luick et al. 2021). Von zentraler Bedeutung ist die Wahl des Referenzsystems, gegen das die Biodiversität und die CO2-Senken- und Speicherfunktion des Waldes gemessen wird. Ist dies ein erst vor wenigen Jahren aus der Nutzung genommener ehemaliger Wirtschaftswald, sind naturgemäß noch keine nennenswerten Ökosystemleistungen zu erwarten, die an langfristige Walddynamik gebunden sind.

Vergleichende Untersuchungen unterschiedlicher Waldnutzungssysteme können für bestimmte Fragestellungen durchaus sinnvoll sein; sie liefern jedoch keine validen Aussagen (1) zum Effekt des Nutzungsverzichtes auf die Biodiversität und (2) zur Höhe des Beitrags zur Erreichung der Klimaschutzziele. Besonders zweifelhaft sind derartige Vergleiche, wenn aus ihnen politische Entscheidungen zur künftigen Nutzungsintensität der Waldfläche abgeleitet werden.

Das Überleben der verbliebenen europäischen Urwälder und Naturwälder auf weniger als 3 % der Gesamtwaldfläche ist eng mit der Holznutzung in Europa verbunden, denn marktwirtschaftliche Opportunitäten und die politisch gewollte Förderung der Holznachfrage sind wesentliche Triebkräfte für die hohen Einschläge – auch in den verbliebenen europäischen Urwäldern und Naturwäldern. Das in den beiden Teilen dieses Aufsatzes referierte Wissen zur Biodiversität unterschiedlich genutzter Wälder und zu Klimaschutzwirkungen von Wäldern soll das Bemühen unterstützen, die waldpolitische Diskussion zu versachlichen und gleichzeitig auf den dringenden Handlungsbedarf zum Schutz der letzten europäischen Ur- und Naturwälder hinzuweisen.

Nach unserer Auffassung orientieren sich die politisch gesetzten waldbaulichen Bewirtschaftungsziele zu stark am Bedarf und der Nachfrage nach der Ressource Holz durch den Markt. Es ist nicht zielführend, diese Schwerpunktsetzungen mit Erfordernissen des Klimaschutzes zu begründen, wie dies auch in der vor Kurzem vorgelegten Waldstrategie 2050 der Bundesregierung erfolgt (BMEL 2021 b). Die waldpolitische Programmatik setzt immer noch auf eine Erhöhung des Holzverbrauchs. Sie übersieht die teilweise ungünstige Wirkung auf die Treibhausgasbilanz und verkennt, dass der Klimawandel den ehrgeizigen Produktionszielen im deutschen Wald bereits biologische Grenzen setzt. Wie bei anderen endlichen Ressourcen ist auch beim Holzverbrauch die Einsicht notwendig, dass angesichts des globalen Bevölkerungswachstums eine Reduktion des individuellen Holzverbrauchs in Deutschland wie auch weltweit unausweichlich ist. Je früher dahingehend politisches und gesellschaftliches Gegensteuern erfolgt, umso geringer werden die Schäden durch übernutzte Wälder und der Verlust an Biodiversität sein.

Gleichwertig zum Klimaschutz muss außerdem den bestehenden nationalen und internationalen Verpflichtungen zum Schutz der (Wald)Biodiversität nachgekommen werden. Die globale Bedrohung der (Wald)Biodiversität ist wie die Klimakatastrophe eine existenzielle Gefährdung des friedlichen Zusammenlebens. Waldökosysteme beherbergen global geschätzte 70 % der Biodiversität. Es steht außer Zweifel, dass in Deutschland wie auf EU-Ebene bei der Umsetzung von Initiativen zum Schutz der (Wald)Biodiversität erhebliche Defizite bestehen. Anders als der Klimaschutz, der heute die höchsten politischen Ebenen beschäftigt, wird die Biodiversität hier noch mit untergeordneter Priorität behandelt.

Insbesondere die energetische Nutzung von Holz, wie sie heute weithin praktiziert wird, muss korrigiert werden, um den Nutzungsdruck auf den Wald zu mindern. Holz, das heute verbrannt oder für minderstoffliche Nutzungen verwendet wird, hat im Mittel CO2aus 70–120 Jahren Photosyntheseleistung gespeichert und es erfordert (theoretisch) den gleichen Zeitraum, um diese Menge am Entnahmeort wieder zu fixieren. Selbst wenn Substitutionseffekte durch die Vermeidung von fossilen Energieträgern eingerechnet werden, kann eine positive Bilanz (wenn überhaupt) erst nach mehreren Jahrzehnten erwartet werden. Dies steht in deutlichem Kontrast zu den radikalen CO2-Emissionsminderungen, die in den kommenden drei Jahrzehnten notwendig sind. Dieser Sachverhalt muss bei der Bewertung von Holzprodukten und ihrer THG-Bilanz berücksichtigt werden. Die energetische Holzverwendung sollte deshalb durch eindeutige Vorgaben und Normen begrenzt und gelenkt werden.

Waldpolitische Weichenstellungen sind insbesondere zu folgenden Themenbereichen dringend notwendig:

(1) Definition von sogenannten „No-go-area“-Regelungen für den Forstsektor , insbesondere der Verzicht auf Einschlag in Ur- und Naturwäldern, wie es sie im Agrarsektor für die Produktion von Biokraftstoffen als Vorgabe durch die RED II schon gibt. Dort ist festgelegt, dass Flächen mit hohem Wert für die biologische Vielfalt und mit höheren Kohlenstoffvorräten tabu sind. Damit würde automatisch auch die Anrechenbarkeit von energetisch genutztem Holz aus solchen biologisch hochwertigen Waldbeständen zur Zielerreichung der Erneuerbaren Energien in EU-Mitgliedsstaaten unterbunden.

(2) Aufstellung national definierter Kriterien zur Begrenzung der Stammholznutzung für energetische Zwecke , insbesondere bei der Verstromung in Kraftwerken. Die nachhaltige Nutzung eines Großteils der europäischen Wälder ist aus Gründen des Umwelt- und Ressourcenschutzes bei Einhaltung effektiver und nachprüfbarer Umwelt- und Naturschutzstandards zweifellos sinnvoll. Es kann in der Abwägung für den Klimaschutz aber fallweise wirksamer sein, Holz nicht in klimaschädliche Nutzungspfade zu lenken, sondern es in klimawandelstabilen Beständen im Wald zu belassen und dort den Speicher zu erhöhen; das dürfte oft auch mit positiven Effekten auf die Biodiversität verbunden sein.

Dank

Für die kritische Durchsicht des Manuskripts und wertvolle Beiträge bedanken wir uns herzlich bei Dr. Hannes Böttcher, Dr. Anke Höltermann, László Maráz, Dr. Peter Meyer, Judith Reise, Prof. Dr. Dr. h.c. Albert Reif und Sabine Stein.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter Webcode NuL2231 zur Verfügung.

Den vollständigen Artikel entnehmen Sie bitte dem PDF.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

![Abb. 6: Abhängigkeit der C-Speicherleistung des deutschen Waldes (Holzvorratsaufbau in Mio. t gebundenem CO<sub>2</sub>pro Jahr) von der Holzentnahme und natürlichen Schäden in verschiedenen Perioden [aus Hennenberg et al. 2021 auf Basis von Daten in UBA 2021 b sowie Jochem et al. 2020 (Werte ohne Einschlagrückrechnung)]. Steigung der Geradengleichungen: (1) 0,621 Mio. t CO<sub>2</sub>/Mio. m³ bei geringen Schäden; (2) 0,436 Mio. t CO<sub>2</sub>/Mio. m³ bei mittleren Schäden; (3) 0,251 Mio. t CO<sub>2</sub>/Mio. m³ bei starken Schäden; (4) 0,125 Mio. t CO<sub>2</sub>/Mio. m<sup>3</sup>bei sehr starken Schäden und (5) extreme Schäden 0 Mio. t CO<sub>2</sub>/Mio. m³.](https://www.nul-online.de/vorlagen/webapp/cache/cms/nul01-22-02-inhalt-14-35-seite-26-mt-grafik-rahmenid-18666_g4ydinjzgu3a-150x117.jpg)

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.