Lokale Umsetzung der Energiewende in der Schweiz

Abstracts

Die Bevölkerung steht hinter der Förderung erneuerbarer Energien. Geht es jedoch um die konkrete Umsetzung, sind Zielkonflikte erkennbar. Diverse Studien legen nahe, dass die Beteiligung der Bevölkerung bei der Planung wichtig für die soziale Akzeptanz erneuerbarer Energieanlagen ist. Die Schweiz ist hierbei ein interessantes Beispiel, da durch die direkte Demokratie ein besonders ausgeprägtes Mitspracherecht besteht und sich die lokale Umsetzung erneuerbarer Energieprojekte dennoch schwierig gestaltet.

Vor diesem Hintergrund wurde eine Bevölkerungsumfrage in einer Region durchgeführt, in der die Realisierung eines Windparks zur Debatte steht. Untersucht wurde die Einstellung der Bevölkerung zur Energiewende und wie stark und auf welche Weise sie in die Planung miteinbezogen werden möchte. Die Resultate zeigen, dass beträchtliche Wissensdefizite darüber bestehen, nach welchen Kriterien die Standorte erneuerbarer Energieanlagen ausgewählt werden. Auch ist erkennbar, dass sich die Bevölkerung eine stärkere Beteiligung wünscht, vor allem bei der Wahl des Standorts und der erneuerbaren Energiequelle.

Local implementation of energy transition in Switzerland – survey of public attitude and willingness to participate

The Swiss population supports the promotion of renewable energy sources. However, when it comes to specific implementation, conflicting goals can be identified. Various studies indicate that public participation during the planning stages is key for social acceptance of renewable energy plants. Due to its direct democratic institutions, Switzerland allows its citizens to have their voices heard when it comes to public spending, yet local implementation of renewable energy projects remains difficult. The present report uses a population survey in a region in which the development of a wind park is currently being debated. The object of investigation is the population‘s attitude towards transformation of the energy system and to what extent and how they would like to be involved in the planning process. The results of the survey suggest that there is a considerable lack of knowledge on how sites for renewable energy plants are selected. Accordingly, the local population wishes greater participation, especially when it comes to the selection of construction sites and energy sources.

- Veröffentlicht am

1 Herausforderungen bei der Umsetzung der Energiewende

Die Bevölkerung der Schweiz steht hinter der Förderung erneuerbarer Energien. Nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima im Jahre 2011 beschlossen Parlament und Bundesrat den schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie. Dieser Entscheid führte zur Energiestrategie 2050, die zusätzlich zum Atomausstieg auch die Steigerung der Energieeffizienz und den Ausbau erneuerbarer Energien beabsichtigt. Das dagegen ergriffene Referendum wurde von der Stimmbevölkerung im Mai 2017 mit 58,2 % abgelehnt. Im Januar 2018 trat die Energiestrategie 2050 mit den Ausführungsbestimmungen in Kraft (BFE 2018, S. 5).

Befragungen der Bevölkerung zum Thema Umwelt (gfszürich 2018) zeigen eine generelle Befürwortung der Energiewende und die Bereitschaft, den Lebensstil dafür zu ändern. Dieses durchweg positive Bild hat zur Annahme geführt, die soziale Akzeptanz erneuerbarer Energieanlagen stelle kein Problem dar (Wüstenhagenet al. 2007). Aufgrund neuerer Studien (Hyland & Bertsch2018,Ravenet al. 2009,van der Horst2007) ist jedoch eine deutliche Diskrepanz zwischen der grundsätzlichen Befürwortung erneuerbarer Energien und dem Widerstand gegenüber der lokalen Realisierung spezifischer Energieprojekte erkennbar.

Um die festgelegten Ziele der Energiestrategie 2050 zu erreichen und die wegfallende Energie aus der Kernkraft zu ersetzen, ist aber ein starker Ausbau erneuerbarer Energiequellen notwendig (UVEK 2013, S. 7594). Die Ziele dazu werden auf nationaler und kantonaler Ebene definiert, die Umsetzung erfolgt auf lokaler Ebene. Die lokale Bevölkerung ist unmittelbar von den Auswirkungen der Projekte betroffen, sei es durch Eingriffe in Natur und Umwelt oder negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden. Vor allem bei Biomasse-, Wasserkraft- und Windenergieprojekten kommt es häufig zu negativen Abstimmungsentscheidungen oder Einsprachen mit entsprechenden Verzögerungen (BFE 2013, S. 5).

Diverse Studien in diesem Zusammenhang legen nahe, dass die Beteiligung der Bevölkerung wichtig ist für die soziale Akzeptanz erneuerbarer Energieanlagen (Devine-Wright2010,Joneset al. 2010,Koiralaet al. 2018,Suskevicet al. 2018,Wolsink2007). Kritische Stimmen entgegnen, Partizipation führe zwar zu sozialem Lernen, zur Lösung von Konflikten und zu einem höheren Vertrauen der Beteiligten, trage jedoch nicht zwingend zu umweltfreundlichen Entscheidungen bei (Newig & Fritsch2009).

In Europa wurde der Anspruch auf Miteinbezug der Bevölkerung in umweltrelevante Entscheidungsverfahren 1998 in der Aarhus-Konvention (UNECE) festgelegt. In den Folgejahren wurden zusätzliche Verordnungen und Richtlinien erstellt, die zur Förderung der aktiven Beteiligung der Bevölkerung bei Entscheidungen im Umweltbereich ermutigen (z.B. 2003/35/EG). Auch in der Agenda 21 (UNCED 1992) und der Nachfolgeagenda 2030 (UN 2015) – den Aktionsplänen der Vereinten Nationen für Nachhaltige Entwicklung – wird eine stärkere Beteiligung der Öffentlichkeit gefordert. Bei der öffentlichen Beteiligung werden nachRowe&Frewer(2005) drei Stufen unterschieden: Kommunikation, Konsultation und Partizipation. Letztere stellt gemäß den Autoren die höchste Stufe der Mitwirkung dar, da sie der Öffentlichkeit sowohl Möglichkeit eines Austausches als auch Einfluss auf eine mögliche Anpassung eines Projekts bietet.

NachStoberet al. (2018) findet die öffentliche Beteiligung in den meisten europäischen Ländern vor allem auf den beiden Stufen Kommunikation und Konsultation statt. In einigen europäischen Ländern wie Dänemark, Griechenland, Polen und Portugal beteiligt sich die lokale Bevölkerung oft finanziell an erneuerbaren Energieprojekten.

In der Schweiz hat die Bevölkerung durch die direkte Demokratie ein besonders ausgeprägtes Mitspracherecht (BFE 2010, S. 10). Die betroffenen Personen haben verschiedene Möglichkeiten, den Entscheid zu beeinflussen, etwa durch Einsprachen und Referenden (Stadelmann-Steffenet al. 2018, S. 86). Trotz der generellen Befürwortung der Energiewende sind größere Infrastrukturprojekte, wie Anlagen zur Produktion erneuerbarer Energien, in der Schweiz entsprechend schwierig umzusetzen. Die in diesem Artikel vorgestellte Bevölkerungsbefragung setzt sich deshalb mit der Frage auseinander, welche Einstellung die Bevölkerung gegenüber der Energiewende hat und wie stark und auf welche Weise sie in die Planung miteinbezogen werden möchte. Die Befragung soll Anhaltspunkte geben, wie sich die Energiewende auf lokaler Ebene umsetzen lässt. Auch im europäischen Kontext sind die Resultate von Interesse, da in anderen Ländern ebenfalls Widerstand gegen große Energieprojekte erkennbar ist.

2 Umfrage zur Umsetzung der Energiewende

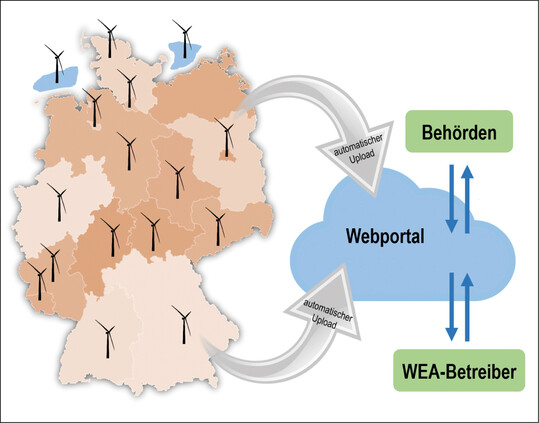

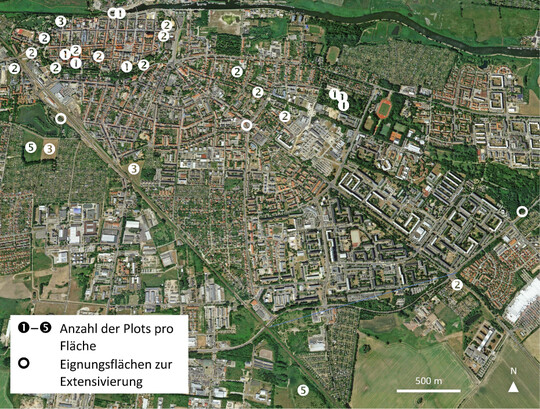

Die Befragung wurde in zwölf Gemeinden einer Region nordöstlich der Stadt Bern (Verwaltungskreise Bern-Mittelland und Emmental) durchgeführt. Der Untersuchungsperimeter wurde so ausgewählt, dass er die Gemeinden im Umkreis eines im regionalen Richtplan definierten Windenergiegebiets einschließt, dessen Realisierung zurzeit diskutiert wird (Abb. 1, Abb. 2 und 8). Die Grundgesamtheit der Befragung umfasste alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinden im Alter von 18 bis 80 mit Schweizer Bürgerrecht oder einer Niederlassungsbewilligung B oder C. Aus dieser Grundgesamtheit wurde eine räumlich geschichtete Zufallsstichprobe von 6.640 Personen gezogen. Diese Personen erhielten brieflich einen Link zu einem Online-Fragebogen, der neben Fragen im standardisierten Format auch Aufgaben enthielt, in denen die Befragten Orte auf topografischen Karten bezeichnen mussten. Insgesamt nahmen 534 Personen (bereinigter Datensatz) an der Online-Befragung teil, was einer Rücklaufquote von 8 % entspricht.

Die soziodemografischen Merkmale der Stichprobe spiegeln im Wesentlichen die Bevölkerungsstruktur der Verwaltungskreise Bern-Mittelland und Emmental (Finanzverwaltung des Kantons Bern 2017) wider. Betreffend Erwerbstätigkeit in den verschiedenen Wirtschaftssektoren stimmt die Erhebung mehrheitlich mit der Bevölkerungsstruktur überein (STATENT 2016). Der zweite Sektor ist hingegen in der Stichprobe leicht übervertreten. Hinsichtlich des Altersspektrums ist der Anteil der 40- bis 64-Jährigen in der Stichprobe um 10,5 Prozentpunkte höher als in der regionalen Bevölkerung, während die 20-bis 39-Jährigen um 11,3 % unterrepräsentiert sind. Eine deutliche Abweichung zeigte sich erwartungsgemäß im Anteil der ausländischen Bevölkerung: Der Anteil der Befragten mit Schweizer Bürgerrecht (95,5 %) liegt deutlich über jenem in der regionalen Bevölkerung (83,6 % [vgl. Finanzverwaltung des Kantons Bern 2017]). Grund für diese Abweichung dürfte die sprachliche Barriere durch die Befragung in Deutsch sein. Bezüglich Geschlecht ist die weibliche Bevölkerung (38,5 %) untervertreten (51,2 % [vgl. Finanzverwaltung des Kantons Bern 2017]). Allgemein kann gesagt werden, dass vor allem das Interesse am Thema und dessen Aktualität die Personen zur Teilnahme an der Befragung bewogen hat, wie dies im Besonderen durch das räumliche Muster der Rücklaufquoten sichtbar wurde.

3 Ergebnisse

3.1 Mehrheit der Befragten steht hinter der Energiewende

Die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung steht hinter dem neuen Energiegesetz, wie die Abstimmung zur Energiestrategie im Mai 2017 zeigte. Dieses Resultat spiegelt sich auch in der Stichprobe wider, in der 90,4 % der befragten Personen für die Energiewende einstehen (68,7 % dafür, 21,7 % eher dafür). Nur gerade ein Zehntel der Befragten äußert sich eher negativ zur Energiewende.

Hinsichtlich der Frage, wie stark sich die Befragten mit der Energiewende auseinandergesetzt haben, antworteten 80,7 % der Personen in positivem Sinne; 48,3 % mit stark (n = 207) und 32,4 % mit eher stark (n = 139). Je ein Zehntel der Befragten hat sich eher nicht oder gar nicht mit der Energiewende auseinandergesetzt.

Eine Mehrheit von 75,7 % der Befragten ist der Meinung, dass sich die Energiewende positiv auf ihren Wohn- und Lebensraum auswirken wird – davon 30,6 % eher positiv und 45,1 % positiv. Ein Viertel der Teilnehmer/-innen ist der Ansicht, dass die Energiewende eine eher negative Auswirkung auf ihren Wohn- und Lebensraum hat.

Einfachheitshalber werden im weiteren Text diejenigen Personen, die eher gegen die Energiewende sind, als Gegner/-innen und diejenigen, die für oder eher für die Energiewende sind, als Befürworter/-innen der Energiewende bezeichnet. Dabei wurden Personen, die zur Frage „Was halten Sie persönlich von der Energiewende?“ auf einer Skala von 0–100 einen Wert kleiner als 50 angaben, der Kategorie „Eher dagegen“ (n = 41) zugeteilt, Personen mit der Angabe eines Wertes höher als 50 und kleiner als 75 in die Kategorie „Eher dafür“ (n = 93) und Personen mit einer Angabe zwischen 75 und 100 der Kategorie „Dafür“ (n = 294).

3.2 Befragte sind bereit, Einschränkungen in Kauf zu nehmen

Eine große Mehrheit von 92 % ist der Meinung, dass die Umsetzung der Energiewende eine Notwendigkeit ist. Die Teilnehmer/-innen stehen klar hinter der Energiewende, was dadurch bestätigt wird, dass nur gerade 7 % der Aussage „Ich halte die Energiewende für falsch und möchte nichts dazu beitragen“ zustimmen. Drei Viertel der Befragten sind zuversichtlich oder eher zuversichtlich, dass die Energiewende umgesetzt werden kann. Die Mehrheit der Befragten ist zudem bereit, zur Energiewende beizutragen, sei es durch Einschränkungen im Wohn- und Lebensraum (69 %) oder einer Änderung des Lebensstils (75 %). Am unentschiedensten sind die Befragten bezüglich der Frage, ob die Energiewende eine wirtschaftliche Chance sei, die nicht verpasst werden solle. 53 % stimmen der Aussage zu, 47 % sprachen sich dagegen aus.

Da unklar ist, ob sich Gegner/-innen und Befürworter/-innen der Energiewende gleich stark an der Befragung beteiligt haben und das Verhältnis in der Stichprobe adäquat repräsentiert ist, werden einerseits die Ergebnisse der Gesamtstichprobe (ohne Abb.) dargestellt und andererseits die Ergebnisse der beiden Teilgruppen (Abb. 3, 5 und 6) miteinander verglichen. Dadurch lässt sich losgelöst vom Anteil der beiden Gruppen die Haltung in den beiden Lagern besser verstehen.

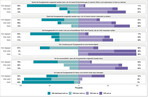

In Abb. 3 ist erkennbar, dass die Aussagen zur Energiewende von Befürworter/-innen der Energiewende deutlich anders bewertet werden als von Energiewende-Gegner/-innen. Fast die Hälfte der Gegner/-innen hält die Energiewende grundsätzlich für falsch und möchte nichts dazu beitragen.

Entsprechend haben sie eine geringere Bereitschaft, Einschränkungen oder Veränderungen im Lebensstil in Kauf zu nehmen. Auch nehmen sie die Energiewende weniger als wirtschaftliche Chance wahr. Es fällt auf, dass ein Drittel der Energiewende-Gegner/-innen die Umsetzung der Energiewende trotz kritischer Haltung als Notwendigkeit erachtet.

3.3 Größere Beteiligung der Wohngemeinde in der Umsetzung der Energiewende gewünscht

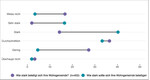

Werden die Befragten bezüglich der Beteiligung ihrer Wohngemeinde an der Umsetzung der Energiewende befragt, ist eine deutliche Diskrepanz zwischen der momentan als bestehend wahrgenommenen und der gewünschten Beteiligung der Wohngemeinde zu erkennen (Abb. 4). Eine Mehrheit von 56 % wünscht sich eine starke oder sehr starke Beteiligung der Wohngemeinde an der Umsetzung der Energiewende. 37,5 % wünschen sich eine durchschnittliche Beteiligung oder haben keine Meinung. Nur knapp 6,5 % sprechen sich für eine geringe Beteiligung oder gar keine Beteiligung aus. Demgegenüber steht die Ansicht von 30,6 % der Befragten, die Wohngemeinde beteilige sich überhaupt nicht oder gering an der Umsetzung der Energiewende. 53,1 % der Befragten erachten die momentane Beteiligung als durchschnittlich oder haben keine Meinung. Nur ein Anteil von 16,3 % schätzt die jetzige Beteiligung als stark oder sehr stark ein.

3.4 Bevölkerung wünscht sich mehr Mitwirkung

Eine große Mehrheit der befragten Personen empfindet die Mitwirkung bei der Planung erneuerbarer Energieanlagen in der Wohnregion als sehr wichtig (49,6 %) oder eher wichtig (36 %). Eine Minderheit von 14,4 % misst der Partizipation wenig Bedeutung zu. Wie die Mitwirkung der Bevölkerung bei der Planung erneuerbarer Energieanlagen gestaltet werden sollte, wurde in der Befragung mit sieben Aussagen erhoben.

Die Ergebnisse machen deutlich, dass die Bevölkerung im Planungsprozess aktiv mitwirken möchte, sei es bei der Auswahl der Energiequelle und des Standorts oder bei der konkreten Ausgestaltung der Anlagen. Nur jede vierte Person hält nichts davon, die Bevölkerung in die Planung einzubeziehen, mit dem Argument, diese Anlagen könnten nur auf der Grundlage objektiver und messbarer Fakten geplant werden. Die größte Zustimmung erhält die Mitbestimmung bei der Auswahl der Energiequelle, was von 91 % der Befragten unterstützt wird. Die Mitwirkung der Bevölkerung bei der Auswahl geeigneter Standorte erneuerbarer Energieanlagen wird von 79 % befürwortet. Wenn es um die konkrete Ausgestaltung eines Projektes, wie z. B. Anzahl oder Größe der Anlagen geht, finden 83 %, dass der Bevölkerung eine Stimme gegeben werden sollte. Die Mehrheit der Befragten ist auch der Meinung, dass sich Personen unabhängig vom Wohnort an der Abstimmung beteiligen (72 %) oder bei der Planung mitwirken (66 %) dürfen sollten. Am unentschiedensten sind die Befragten bezüglich der Aussage „Es macht erst Sinn, die Bevölkerung zu informieren, wenn ein Projekt konkret ausgearbeitet wurde“. 52 % der Befragten stimmen der Aussage zu, 48 % lehnen sie ab.

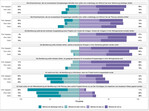

Beim Vergleich der Ergebnisse von Energiewende-Gegner/-innen und Energiewende-Befürworter/-innen wird deutlich, dass erstere sich noch stärker für eine größere Mitwirkung der Bevölkerung aussprechen (Abb. 5). Besonders bei der konkreten Ausgestaltung eines Projekts und der Standortauswahl erneuerbarer Energieanlagen wünschen sich die Energiewende-Gegner/-innen deutlich häufiger ein Mitspracherecht. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Frage, ob die Bevölkerung mitbestimmen soll, welche erneuerbaren Energiequellen in der Gemeinde gefördert werden. Auch hier sprechen sich Gegner/-innen verstärkt für eine Mitbestimmung der Bevölkerung aus. Zudem sind sie häufiger als Befürworter/-innen der Meinung, alle von Energieanlagen betroffenen Personen sollten unabhängig vom Wohnort über das Projekt abstimmen oder bei der Planung mitwirken dürfen.

3.5 Fehlendes Wissen bei der Standortauswahl

Im vorherigen Abschnitt wurde aufgezeigt, in welchen Bereichen sich die Befragten eine Mitwirkung bei der Planung erneuerbarer Energieanlagen wünschen. Auch bei der Standortauswahl sprachen sich vier von fünf Personen für eine stärkere Mitsprache der Bevölkerung aus. Um das Wissen und die Einstellung der Befragten zum Prozess der Standortauswahl in Erfahrung zu bringen, konnten die Befragten ihre Meinung zu sieben Aussagen angeben.

Aus den Resultaten wird ersichtlich, dass ein großes Unwissen über die Standortauswahl besteht. Nur eine Minderheit von 30 % gibt an zu wissen, wie die Standorte erneuerbarer Energieanlagen ausgewählt werden. Das fehlende Wissen wird durch einen überdurchschnittlich hohen Anteil unentschiedener Personen („Weiß nicht“ = 41 %) bei der Aussage „Ich finde es richtig, wie die Standortauswahl erneuerbarer Energieanlagen zurzeit durchgeführt wird“ bestätigt. Lässt man diese Unentschiedenen außer Acht, stimmen 54 % der Aussage zu, 46 % stimmen ihr nicht zu. Ebenfalls ist nur für jede zweite befragte Person der jeweilige Prozess der Standortauswahl nachvollziehbar.

Eine Mehrheit von 64 % findet, die Standortauswahl von Anlagen für die Produktion von erneuerbaren Energien sollte anhand von gesetzlichen Grundlagen durchgeführt werden. Knapp über die Hälfte der Befragten ist der Meinung, die Standortauswahl von den Bundesbehörden sollte landesweit geplant werden. Zwei Drittel der Befragten geben an, die Planung sollte von ortsansässigen Unternehmen/Institutionen durchgeführt werden. Mit einem Anteil von 82 % wünscht sich die Mehrheit der Befragten ein umfassendes Energiekonzept der Gemeinde, bevor ein lokales erneuerbares Energieprojekt geplant wird.

Ein Vergleich der Teilgruppen bezüglich ihrer Einstellung zur Energiewende zeigt wesentliche Unterschiede (Abb. 6). Über die Hälfte der Energiewende-Befürworter/-innen hält den Prozess der Standortauswahl erneuerbarer Energieanlagen für nachvollziehbar und richtig. Hingegen findet eine Mehrheit der Energiewende-Gegner/-innen es falsch und unverständlich, wie die Standortauswahl durchgeführt wird (Abb. 6). Gegner/-innen der Energiewende halten wenig von einer landesweiten Planung erneuerbarer Energieanlagen durch die Bundesbehörde. Sie wünschen sich dennoch deutlich häufiger als Befürworter/-innen eindeutige gesetzliche Richtlinien für die Standortauswahl. Der größte Unterschied besteht bei der Aussage „Ich finde es richtig, wie die Standortauswahl von erneuerbaren Energiequellen zurzeit durchgeführt wird“. Mit dieser Aussage sind die Gegner/-innen der Energiewende überdurchschnittlich häufig nicht einverstanden. Gegner/-innen und Befürworter/-innen befürworten hingegen gleichermaßen die Erarbeitung von Energiekonzepten.

4 Fazit

Ziel der Studie war es, durch eine systematische Befragung der Bevölkerung einer Schweizer Region, in der aktuell die Realisierung eines Windparks diskutiert wird, herauszufinden, wie die Umsetzung der Energiewende lokal gestaltet werden soll. In Übereinstimmung mit der Befürwortung der Energiewende durch die Schweizer Bevölkerung (BFE 2018, gfszürich 2018) konnte die vorliegende Studie aufzeigen, dass die Befragten auch einer lokalen Umsetzung der Energiewende mehrheitlich zustimmen. Die Auswirkungen der Energiewende auf den Wohn- und Lebensraum werden grundsätzlich als positiv eingestuft. Die Mehrheit der Befragten hat sich mit der Energiewende in der Schweiz auseinandergesetzt, ist zuversichtlich über die Akzeptanz der lokalen Umsetzung und erachtet sie als notwendig. Als Beitrag zur Umsetzung besteht bei einer Mehrheit der Befragten die Bereitschaft, Einschränkungen im Wohn- und Lebensraum sowie Veränderungen des Lebensstils in Kauf zu nehmen.

Trotz der mehrheitlich positiven Grundhaltung drücken die Befragten Vorbehalte gegenüber der Art und Weise aus, wie die Energiewende lokal umgesetzt wird. Aus den Ergebnissen der Umfrage wird deutlich, dass sich die Bevölkerung in vielen Bereichen der Umsetzung der Energiewende mehr Mitbestimmung wünscht. Die Befragten möchten insbesondere bei der Planung erneuerbarer Energieanlagen stärker miteinbezogen werden. Der Miteinbezug soll dabei den Status quo deutlich übertreffen, und der Informationsaustausch sollte nicht nur in eine, sondern in beide Richtungen erfolgen. Dies stimmt mit den Erkenntnissen vonLangeret al. (2017) sowiePerlaviciuteet al. (2018) überein. Sie zeigen auf, dass die Informationstransparenz und das Schaffen von Möglichkeiten für die Bevölkerung, bei Planungsentscheidungen frühzeitig mitwirken zu können, den größten Einfluss auf die Akzeptanz von Infrastrukturprojekten zur Produktion von Erneuerbarer Energie haben.

Dass besonders Energiewende-Gegner/-innen sich für eine größere Mitwirkung der Bevölkerung aussprechen, könnte den Verdacht nahelegen, dass sich diese Personen erhoffen, in einem partizipativen Rahmen ihre eigenen Interessen besser durchsetzen zu können (Abb. 7).Devine-Wright(2009) undWolsink(2007) machen hingegen deutlich, dass dieser Schluss die „wahren“ Beweggründe des Widerstandes übersieht, und fordern insbesondere eine Optimierung der prozeduralen Gerechtigkeit. Dabei sollen die Projektverantwortlichen vermeiden, den Widerstand der Gegner/-innen auf die „NIMBY“- Argumentation („Not in my backyard“ – „Nicht in meinem Hinterhof“) zu reduzieren, denn das Konzept verhindert, die wahren Beweggründe des Widerstands in der Bevölkerung, wie fehlendes Vertrauen, unzureichende Information sowie die Vernachlässigung der emotionalen Bindung zu einem Ort, zu erkennen (Perlaviciuteet al. 2018).

Als mögliche Maßnahmen zur Optimierung des Planungsprozesses wünscht sich die Bevölkerung vor allem bei der Auswahl der Energiequelle und des Standorts vermehrte Mitbestimmung. In diesem Zusammenhang fordert eine große Mehrheit der Befragten auch, dass die Gemeinden ein umfassendes Energiekonzept erarbeiten, bevor ein lokales Energieprojekt geplant wird. Die Befragten fordern damit eine zielgerichtete, aber dennoch weitreichende, sogenannte „substanzielle“ Form der Partizipation (Fiorino2000). Eine Möglichkeit wäre es, CO2-Reduktionsziele auf lokaler Ebene festzulegen, dabei aber den Bürger/-innen die Flexibilität zu lassen, den für sie angemessenen Weg zur Zielerreichung zu bestimmen (Barry & Ellis2011). Diese Form der Mitbestimmung stimmt ebenso mit den Empfehlungen vonDevine-Wright(2011),Barry & Ellis(2011) sowieSimcock(2016) überein, die betonen, dass die Bevölkerung frühzeitig und umfassend in der Konzeptionsphase miteinbezogen werden sollte, damit ein zukünftiges Projekt als gerecht und passend wahrgenommen wird.

Ein internationaler Vergleich macht deutlich, dass eine Mitwirkung auf dieser höchsten Stufe der Partizipation nicht häufig vorkommt (Höppneret al. 2012,Taylor2007).Yetanoet al. (2010) konnten aufgrund einer Befragung in 30 Städten weltweit aufzeigen, dass viele Regierungen aktive Partizipation und Konsultation als Ziele für eine erfolgreiche Mitwirkung der Bevölkerung betonen. Dies steht im Kontrast zu den Maßnahmen, die sie wirklich ausführen und die vor allem auf der Stufe der Kommunikation liegen. Höhere Stufen der Mitwirkung (Rowe & Frewer2005), die Änderungen in traditionellen Entscheidungsprozessen sowie höhere Umsetzungskosten erfordern, haben nachYetanoet al. (2010) noch ein enormes Entwicklungspotenzial. Dies trifft in besonderem Maße für die Umsetzung der Energiewende zu. Viele Gemeinden sehen Maßnahmen vor, um die gesteckten Ziele im Energiebereich zu erreichen. Diese wurden jedoch nur selten durch Beteiligung der Bevölkerung erarbeitet. Gemäß einer Kurzbefragung von 140 Energiestädten – ein Label, das Städte und Gemeinden in der Schweiz für energiepolitische Maßnahmen auszeichnet – nutzen knapp über die Hälfte der Städte gelegentlich Partizipationsprozesse, wobei ein Drittel der Meinung ist, der Aufwand übersteige den Nutzen (Juen2018).

Wissenschaftliche Studien betonen demgegenüber, dass die wahrgenommene und tatsächliche prozedurale Gerechtigkeit bei der Planung von Energieanlagen auf der lokalen Ebene verbessert werden sollte, um die Energiewende erfolgreich, aber auch sozialverträglich, umsetzen zu können (Suskevicet al. 2018,Wolsink2007). Dabei kann es durchaus sein, dass eine umfassende Partizipation nicht in jedem Fall zu umweltfreundlicheren Ergebnissen beiträgt (Newig & Fritsch2009). Eine umfassende Mitwirkung der Bevölkerung bei solchen Entscheidungsprozessen erhöht jedoch, ganz abgesehen von der energiepolitischen Gesinnung der Beteiligten, Qualität, Legitimität und Akzeptanz der Entscheidungen (Coenen2009) und ermöglicht längerfristig eine verantwortungsbewusste Entwicklung. Gefordert sind deshalb engagierte Behörden, die den Partizipationsprozess den lokalen Gegebenheiten anpassen und institutionalisieren.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter www.nul-online.de (Webcode NuL2231) zur Verfügung.

Fazit für die Praxis

- Es bestehen beträchtliche Wissensdefizite, wie die Standorte erneuerbarer Energieanlagen ausgewählt werden. Um die soziale Akzeptanz zu erhöhen, sollte verstärkt kommuniziert werden, wie die Standortauswahl erfolgt und wie die Umsetzung der Energiewende aussieht.

- Die Bevölkerung sollte in einem Partizipationsprozess in die Wahl und Standortauswahl erneuerbarer Energiequellen miteinbezogen werden.

- Die Bevölkerung wünscht sich die Erarbeitung eines umfassenden Energiekonzepts auf kommunaler Ebene, bevor ein lokales Energieprojekt geplant wird.

Kontakt

Martina Weber studierte Umweltwissenschaften an der Universität Zürich und erlangte ihren Masterabschluss in Life Science mit der Vertiefung „Natürliche Ressourcen“ an der Zürcherischen Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wädenswil. Schwerpunkte ihrer Arbeit sind Umweltbildung, Partizipation und erneuerbare Energien.

Stefanie Müller ist Geografin und arbeitet in der Forschungsgruppe Sozialwissenschaftliche Landschaftsforschung an der Eidg. Forschungsanstalt WSL sowie am Geografischen Institut der Universität Zürich. Ihre Forschungsinteressen umfassen die Planungsprozesse von raumwirksamen Technologien und Infrastrukturbauten, die dabei entstehenden sozialen Konflikte und mögliche partizipative Lösungsansätze.

Matthias Buchecker arbeitet als Projektleiter in der Einheit Ökonomie und Sozialwissenschaften der Eidg. Forschungsanstalt WSL. Studium der Geografie an der Universität Bern. Promotion zum Thema partizipative Landschaftsentwicklung. Seit 1999 leitet er Projekte zu Mensch-Umwelt-Beziehungen mit einem Fokus auf partizipative und integrative Ansätze. Im Rahmen der COST Action „Renewable Energy and Landscape Quality“ stand er bis vor kurzem der Working Group „Sociocultural Aspects“ vor.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.