Konstruktive Zusammenarbeit zwischen Artenschützern und Landwirtschaftsbetrieben

Abstracts

Im Rahmen eines hier vorgestellten Modellprojektes werden in Thüringen verschiedene produktionsintegrierte, lebensraumverbessernde Maßnahmen für den vom Aussterben bedrohten, auf hoch produktiven Ackerflächen lebenden Feldhamster Cricetus cricetus in Zusammenarbeit mit Landwirtschaftsbetrieben entwickelt, erprobt und gefördert. Die Landwirtschaftsbetriebe setzen die Schutzmaßnahmen unter bestimmten Voraussetzungen bereitwillig um und engagieren sich aktiv für den Feldhamsterschutz. Bestandssichernde Maßnahmen zum Schutz des Feldhamsters und seiner schwarzen Farbvariante fehlen bisher in Thüringen. Besonders nach den Hitzesommerjahren 2018/2019 mit flächendeckend weniger als einem Sommerbau/ha ist dringend die Umsetzung von Sofortmaßnahmen in bestandssicherndem Ausmaß erforderlich, um den Feldhamster in Thüringen vor dem Aussterben zu bewahren.

Constructive cooperation between conservationists and farmers – perspectives for common hamster protection in Thuringia

To improve the habitat of the endangered common hamster Cricetus cricetus in Thuringia, different hamster-friendly agro-environmental schemes (AES) have been developed, tested, and funded in co-operation with farmers within a model project presented herein. Farmers readily implemented hamster-friendly AES under specific requirements and were actively engaged in the protection of ‘‘their’’ hamsters. However, sufficient AES to protect the stock of Thuringian hamsters, including the black-coloured variant, are still lacking. In particular, after the very hot and dry summers in 2018/19, with area-wide very low densities of hamster-burrows in the summer (<1 burrow/ha), implementation of immediate measures to an adequate degree is urgently needed to protect the Thurinigian stock, for example within a Common Hamster Action Plan. Otherwise, we will not be able to protect the species from extinction in Thuringia.

- Veröffentlicht am

Eingereicht am 17. 03. 2020, angenommen am 18. 06. 2020

1 Einführung

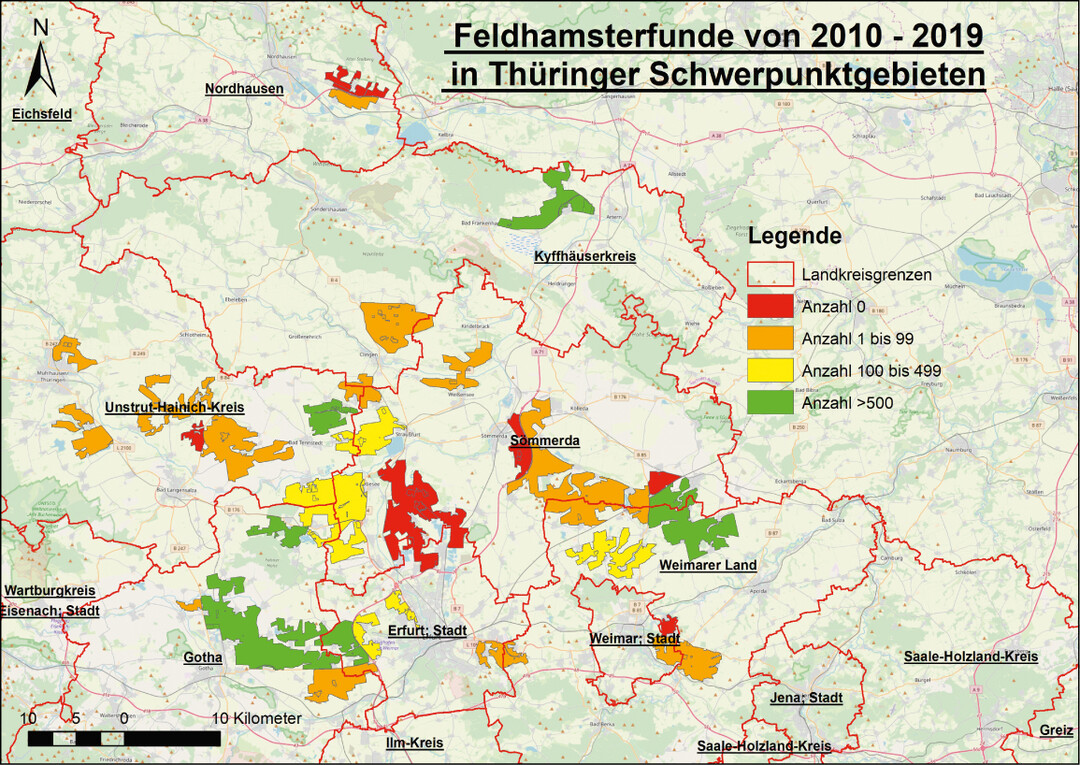

Seit Jahrzehnten ist der Feldhamster ( Cricetus cricetus ) in seinem eurasischen Gesamtverbreitungsgebiet stark rückläufig (Surovet al. 2016). Der Rückgang betrifft auch die ehemals weit verbreiteten Bestände im Thüringer Becken (Abb. 1). Lebensraum des Feldhamsters in Europa sind die ackerbaulich genutzten Flächen des Offenlandes. Wurde der Feldhamster bis in die 80er-Jahre des 20. Jahrhunderts noch als bedeutsamer Ernteschädling und Felllieferant auch in Thüringen bekämpft und bejagt, ist er inzwischen in Deutschland und Thüringen „vom Aussterben bedroht“ (Hauptet al. 2009,Knorre v. & Klaus2009). Vor allem in westeuropäischen Verbreitungsgebieten überlebt die Art derzeit nur noch mithilfe umfangreicher Schutzmaßnahmen einschließlich der Wiederansiedlung von in Zoos und Zuchtstationen nachgezüchteten Tieren (Surovet al. 2016).

Feldhamster haben ein hohes Reproduktionspotenzial, was ihn zu früheren Zeiten zum besagten Ernteschädling machte. Unter günstigen Bedingungen mit ausreichender Nahrung und Deckung bis in den Herbst hinein können von einem Weibchen zwei Würfe im Jahr ausgetragen und aufgezogen werden. Flächendeckend sind die Lebensbedingungen für den Feldhamster in der heutigen Agrarlandschaft jedoch sehr ungünstig, vergleichsweise gute Überlebenschancen haben nur die Jungtiere des ersten Wurfs im Juni. Dies hat eine verminderte Reproduktionsrate zur Folge und Verluste durch Mortalitätsfaktoren werden nicht hinreichend ausgeglichen (Albert2013,Surovet al. 2016,Villemeyet al. 2013).

2 Ursachen der Bestandsrückgänge

Die Ursachen für das Verschwinden des Feldhamsters aus seinem angestammten Verbreitungsgebiet sind vielfältig. Sie sind unter anderem in der verschlechterten Habitatqualität aufgrund des stark intensivierten Ackerbaus mit perfekt arbeitender Erntetechnik begründet: Riesige Ackerschläge mit zum Teil bis zu 100 ha großen Monokulturen sind innerhalb von 24 Stunden nahezu verlustfrei abgeerntet. Verfrühte Erntezeitpunkte, ein geringeres Spektrum an Feldfrüchten, der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, fehlende Rückzugshabitate wie junge Brachen oder Ackerrandstreifen und ein Umbruch der Felder unmittelbar nach der Ernte haben die Lebensbedingungen für den Feldhamster in unserer Agrarlandschaft stark verschlechtert. Ab Juli finden Feldhamster innerhalb kürzester Zeit keine Nahrung und Deckung mehr (Meiniget al. 2014,Tissieret al. 2018).

Als weitere starke Beeinträchtigungen für das Überleben der Feldhamster sind die zunehmende Zerschneidung seines Lebensraumes und die fortschreitende Flächenversiegelung (Gewerbegebiete, Wohngebiete, Verkehrswegenetz) zu nennen. Die Individuen von voneinander isolierten, verkleinerten (Teil-)Populationen kommen nicht mehr in einen reproduktiven Austausch, was zu genetischer Verarmung und Inzuchtdepression führt (Reiners & Nowak2014). Dies wiederum reduziert die Anpassungsfähigkeit, Robustheit und Fitness von Individuen (Frankhamet al. 2017).

Darüber hinaus können die starken Bestandsrückgänge unter anderem auch als Effekte des Klimawandels auf die Mortalität erklärt werden. Zum einem hat es im Thüringer Becken in den letzten beiden Sommern wiederholt und über mehrere Tage in Folge keine Taubildung gegeben (Messungsergebnisse der Wetterstation des DWD in Erfurt), die Tiere könnten also verdurstet sein (mündliche Mitteilung R. Sollmann).

Zum anderen sind die Winter milder geworden, Niederschläge fallen als Regen statt als Schnee. Dies hat möglicherweise Auswirkungen auf die Sauerstoffversorgung im Boden sowie die Haltbarkeit von Nahrungsvorräten des winterschlafenden Feldhamsters in seinem Winterbau. In den letzten Jahren wurden wiederholt Beobachtungen aktiver Feldhamster außerhalb ihres Winterbaus gemacht. Ob und in welchem Ausmaß sich dieses atypische Verhalten auf die Mortalität auswirkt, wurde bisher nicht untersucht (Surovet al. 2016, Tissieret al. 2016).

3 Entwicklung von Feldhamsterschutzmaßnahmen im ENL-Projekt „Praktischer Feldhamsterschutz in ausgewählten Schwerpunktgebieten des Thüringer Beckens“

Für die Stabilisierung von Feldhamsterpopulationen ist das Durchbringen eines zweiten Wurfes entscheidend, was gegenwärtig nur auf feldhamsterfreundlich bewirtschafteten Flächen der Fall ist (Albert2013,Villemeyet al. 2013). Ohne dies wird der Feldhamster in einigen Jahren in Thüringen ausgestorben sein, falls zu gegebenem Zeitpunkt keine Zucht- und Wiederansiedlungsprogramme durchgeführt werden (Monecke2013). Das betrifft auch die schwarze Farbvariante („Schwarzhamster“) des normalerweise „bunten“ Feldhamsters (Zimmermann2008) (Abb. 2).

Seit 2017/18 werden durch die Stiftung Lebensraum Thüringen e.V. (SLT) in dem im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds (ELER) geförderten ENL-Projekt „Praktischer Feldhamsterschutz in ausgewählten Schwerpunktgebieten des Thüringer Beckens“ von den Projektmitarbeitenden lebensraumverbessernde Feldhamster-Schutzmaßnahmen entwickelt und gemeinsam mit Landwirtschaftsbetrieben erprobt. Als qualitativ hochwertige produktionsintegrierte Maßnahmen bieten die mehrjährig ausgelegte Lebensraumparzelle (Abb. 3, Abb. 5) und der Rotierende Blühstreifen (Abb. 4) dem Feldhamster ganzjährig Nahrung, Deckung und größeren Strukturreichtum. Auch bieten diese Maßnahmen anderen gefährdeten Offenlandarten wie dem Rebhuhn, der Feldlerche oder der Grauammer günstige Lebensbedingungen und unterstützen die Insektenfauna (Schlöffel & Knorre v.2016). Als ergänzende großflächige Maßnahme wird außerdem das Stehenlassen der Stoppel bis 30.09. ( Stoppelruhe ) im Projekt gefördert.

3.1 Stoppelruhe

Als Basismaßnahme wurde im Projekt die Stoppelruhe angeboten (Meiniget al. 2014). In der heutigen landwirtschaftlichen Praxis ist es gängig Getreide sehr flach über dem Boden zu ernten, sodass die verbliebenen Stoppeln kaum Deckung für den Hamster bieten. Vor allem Weibchen und Jungtiere müssen im Juli und August, also nach der Ernte, vermehrt außerhalb des Baus unterwegs sein, um Vorräte für den Winter zu sammeln. Somit sind diese für das Fortbestehen der Population elementaren Tiere einem erhöhten Prädationsrisiko ausgesetzt. Weiterhin ist es üblich, die Getreidestoppeln zeitnah nach der Ernte in den Boden einzuarbeiten, womit die geringen Mengen an Ausfallgetreide, die nach der Ernte noch vorhanden sind, den Hamstern zusätzlich entzogen werden. Eine Stoppelruhe wirkt diesen beiden Faktoren entgegen. Getreidestoppeln dürfen nur bis auf höchstens 20 cm Höhe abgeschnitten werden und verbleiben bis mindestens 30. September unbearbeitet auf der Fläche. Feldhamster können somit durch Deckung geschützt Ausfallgetreide und keimende Beikräuter in ihren Bau eintragen.

3.2 Rotierender Blühstreifen

Blühstreifen sind in Thüringen greeningfähig. Außerdem sind Blühstreifen die einzige Maßnahme im Thüringer Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) 2014, die dem „Hamsterschutz“ zugeordnet werden können. Auch stehen speziell hamsterfreundliche Blühmischungen zur Verfügung, jedoch ist die Akzeptanz von KULAP-Blühstreifen extrem gering. Die Ansaat von hamsterfreundlichen Mischungen findet thüringenweit nicht nennenswert statt. Zudem werden Blühstreifen häufig an wenig geeigneten Standorten wie Straßenrändern oder in feuchten Senken angelegt – Standorte, die auch für Hamster ungeeignet sind. Ein Problem ist außerdem, dass von Landwirt*innen bevorzugt einjährige Blühmischungen verwendet werden, um sogenannter Verunkrautung entgegenzuwirken. Diese werden dann spätestens ab Februar des Folgejahres umgebrochen und bieten aus dem Winterschlaf erwachenden Hamstern weder Nahrung noch Deckung.

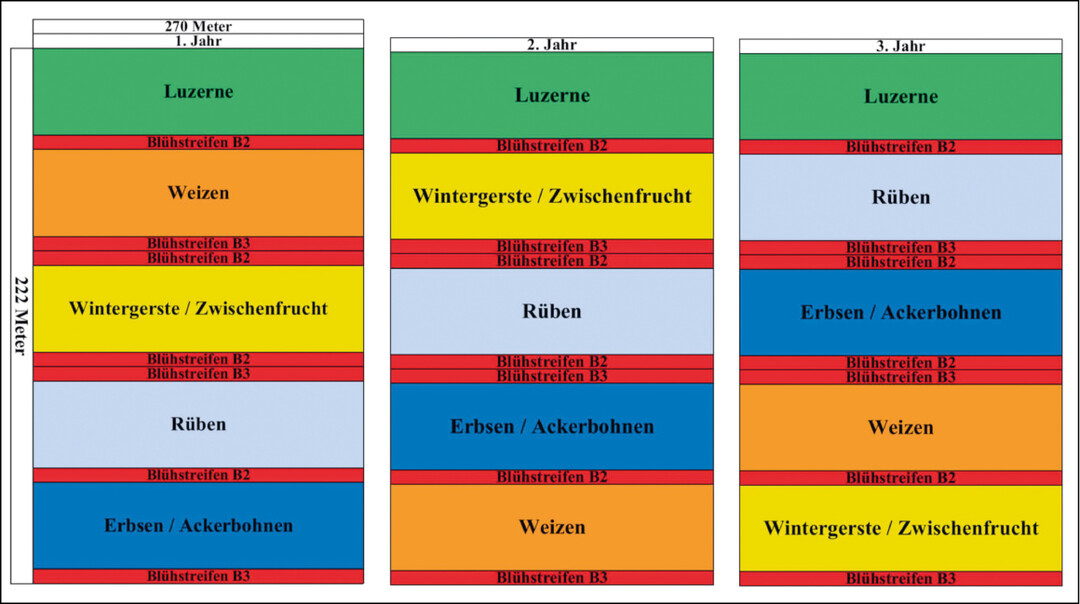

Um den oben genannten Problemen entgegenzuwirken, wurde im Projekt ein Rotierender Blühstreifen entwickelt. Hierbei handelt es sich um zwei konventionelle Blühstreifen, die parallel nebeneinanderliegen. Ein Blühstreifen wird mit einer einjährigen Hamsterschutzmischung (Blühmischung B II), der andere mit einer überjährigen Hamsterschutzmischung (B III) bestellt (Schlöffel & Knorre v.2016).Die Aussaat erfolgt zeitgleich. Im Folgejahr wird nur ein Streifen bearbeitet und neu angesät, der andere bleibt für ein weiteres Jahr bestehen. Dann wird dieser neu angesät, während der nun erst ein Jahr alte Streifen bestehen bleibt (Abb. 4). Um die Maßnahmenumsetzung für die Landwirte zu vereinfachen, soll es perspektivisch nur noch eine Hamsterschutzmischung geben, die nach demselben wechselseitigen Prinzip angebaut wird.

3.3 Lebensraumparzelle (LRP)

In dem Modell der Lebensraumparzelle (LRP) werden auf einem Schlag mehrere (Rotierende) Blühstreifen mit einem streifenförmigen Anbau verschiedener Kulturen kombiniert. So wird zum einem die Feldfruchtzusammensetzung deutlich vielfätiger und zum anderen eine hohe Anzahl an Grenzlinien geboten. Gleichzeitig wird die ökonomisch tragfähige Bewirtschaftung des Schlags sichergestellt (Abb. 3, Abb. 5) (Schlöffel & Knorre v.2016).

In Abb. 5 ist ein Basismodell einer LRP von 6 ha Größe dargestellt, die beliebig erweiterbar ist. Eine Vergrößerung der LRP sollte nur durch längere oder mehr Streifen erreicht werden und keine Grenzlinienreduktion zur Folge haben. Die Streifenbreite richtet sich nach der im jeweiligen Landwirtschaftsbetrieb vorherrschenden Bearbeitungsbreite – in Thüringen meist 36 m. Alle Kulturstreifen sollten von Rotierenden Blühstreifen unterbrochen werden. In ihrer Form ist die LRP anpassbar, nicht rechteckige Schläge können zum Beispiel durch einen stellenweise etwas breiteren Luzernestreifen ausgeglichen werden. Auch ein Vorgewende, etwa aus Luzerne, ist möglich. Die angebauten feldhamsterfreundlichen Kulturpflanzenarten rotieren über die Jahre hinweg, entsprechend der im Betrieb vorherrschenden Fruchtfolge. Nur der mehrjährige Luzernestreifen verbleibt auf einer Stelle. Maßgeblich ist, dass die in der LRP angebauten Kulturen genau wie alle anderen Kulturen dieser Art auf anderen Betriebsflächen behandelt werden. Es findet keine Nutzungseinschränkung statt wie zum Beispiel ein Verbot von Pflanzenschutzmitteln. Die Kulturen in der LRP können regulär bewirtschaftet und geerntet werden. Dadurch entstehen für den Betrieb mit Ausnahme der mehrmaligen Anfahrt und des „Flächenverlusts“ durch Blühstreifen keine Kosten.

Mit der Anlage einer LRP entsteht ein Optimallebensraum für Feldhamster, der Nahrung und Deckung zu jeder Jahreszeit bietet. Durch die unterschiedlichen Kulturen und Blühstreifen in vergleichsweise geringem Abstand zueinander ist außerdem eine vielseitige Ernährung der Hamster sichergestellt, was das Reproduktionspotenzial der Tiere verbessert (Tissieret al. 2018). Einseitige Ernährung führt zu Mangelerscheinungen und dem Ausbleiben der Reproduktion (Tissieret al. 2017).

4 Erprobung der Schutzmaßnahmen

Die Schutzmaßnahmen wurden unter Praxisbedingungen durch acht Landwirtschaftsbetriebe in Thüringer Feldhamster-Schwerpunktgebieten (Mammen & Mammen2017) beispielhaft getestet. Weitere Betriebe konnten aufgrund ausgeschöpfter Fördergelder nicht zur Zusammenarbeit gewonnen werden. 2019 befanden sich 16 lebensraumverbessernde Schutzmaßnahmen mit einer Gesamtfläche von 410 ha auf landwirtschaftlichen Flächen des Thüringer Beckens. Die Ertragseinbußen und der erhöhte Arbeitsaufwand der Landwirtschaftsbetriebe wurden durch Projektmittel finanziell ausgeglichen.

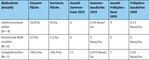

Feldhamsterschutz erfordert Geduld. Im Folgejahr nach Etablierung einer Schutzmaßnahme sind häufig noch keine positiven Effekte zu verzeichnen (Köhleret al. 2014), weshalb frühestens ab Sommer 2020 die Wirksamkeit der Maßnahmen auf Feldhamsterpopulationen vorsichtig bewertet werden kann. Die vorliegenden Baukartierungsergebnisse von 2019/2020 mit mehr als 0,2 Bauen/ha (Tab. 1) sind daher nicht repräsentativ und sollten nicht vorschnell für eine Bewertung der Maßnahmenwirksamkeit herangezogen werden. Vielmehr spiegeln unsere Daten die derzeit thüringenweit extrem schlechte Bestandssituation mit Baudichten weit unter 1 Bau/ha wider (mündliche Mitteilung Steffen Adler, René Sollmann und Regionalkoordinatorin „Feldhamsterland Thüringen“ Magdalena Werner). Beobachtungen, die im Rahmen eines Rebhuhnschutzprojektes mit 36 geöffneten Sommerbauen/ha im Jahr 2012 auf einer LRP gemacht wurden (Schlöffel & Knorre v.2016), lassen jedoch auf positive Bestandsentwicklungen auf den Maßnahmenflächen hoffen.

5 Artenschutz und Landwirtschaft müssen kein Widerspruch sein

Die wichtigste Erfahrung aus dem Projekt bestand darin, dass viele Landwirt*innen Naturschutzmaßnahmen in der Ackerflur aufgeschlossen gegenüberstehen – auch wenn dies aus anderen Programmen, etwa dem KULAP in Thüringen, nicht so zu sein scheint (Mammen & Henrichmann2016). Damit Maßnahmen in den Betrieben Akzeptanz finden, müssen jedoch eine Reihe von Rahmenbedingungen erfüllt sein. Essenziell ist, dass eine individuelle, persönliche Beratung in den Betrieben stattfindet. Landwirt*innen haben in ihrem Alltag kaum Zeit, sich mit komplexen behördlichen Förderprogrammen, deren Möglichkeiten und Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen. Besteht zusätzlich die Gefahr (aus Unkenntnis oder fehlendem Verständnis für die behördlichen Formulierungen), einem Sanktionsrisiko bei fehlerhafter Maßnahmenumsetzung ausgesetzt zu sein, wird meist lieber auf die Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen verzichtet. Eine einzelbetriebliche Beratung zum Feldhamsterschutz, die auch für sonstige Probleme des Landwirts oder der Landwirtin ein offenes Ohr hat und Maßnahmenumsetzung praxisnah erklärt und begleitet, wirkt dem entgegen. Vergleichbare Erfahrungen wurden auch in Feldhamsterschutzprojekten anderer Bundesländer, etwa in Hessen, gemacht (Reinerset al. 2018).

Besonders geschätzt wurde nach Selbstauskunft der beteiligten Betriebe die persönliche Beziehung zwischen Berater*innen und Landwirt*innen sowie die unbürokratische und sanktionsarme Maßnahmenabwicklung. Die Möglichkeit, eine individuelle Beratung auf persönlicher Ebene zu erhalten, wurde häufig in Anspruch genommen; insbesondere bei der Anlage von komplexen Lebensraumparzellen kamen Rückfragen vermehrt auf. Hier wurde dann auch der Kontakt von Angestellten des Betriebs zu Projektmitarbeitenden hergestellt, wodurch das umsetzende Personal direkt eine Anleitung zur korrekten Anlage erhalten konnte. Dies ist im Rahmen einer rein behördlichen Beratung kaum vorstellbar. Diese individuelle, persönliche Beratung in den Betrieben erklärt die wesentlich höhere Bereitschaft der Landwirtschaftsbetriebe zur Umsetzung von Maßnahmen. Es erwies sich als erfolgversprechend, wenn der beratende Projektmitarbeitende betriebsspezifische Feldhamsterschutzmaßnahmen mit dem Betrieb individuell abstimmt und direkt Verträge zur Umsetzung schließt. Nehmen Betriebe im Gegensatz dazu freiwillig an im Thüringer KULAP vorgegebenen Agrarfördermaßnahmen teil, werden diese häufig wenig zielführend an für den Feldhamster ungeeigneten Standorten angelegt.

Unsere Erfahrungen im ENL-Projekt zeigen, dass seitens der Landwirtschaft die generelle Bereitschaft zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen besteht. Damit auf den landwirtschaftlich hochproduktiven Flächen des Thüringer Beckens Artenschutzprojekte von Landwirtschaftsbetrieben durchgeführt werden, bedarf es jedoch nicht nur eines finanziellen Ausgleichs, der die Kosten für erhöhte Arbeitsaufwendungen, Saatgut, Ertragseinbußen und Pacht abdeckt, sondern auch eines ökonomischen Anreizes. Ohne eine der Bodenqualität angepasste Bezahlung der Landwirtschaftsbetriebe mit angemessener Anreizkomponente für die Durchführung von produktionsintegrierten Feldhamsterschutzmaßnahmen wird es auch zukünftig keinen bestandssichernden Feldhamsterschutz in Thüringen geben.

6 Voraussetzungen, Perspektiven und Chancen für den Feldhamsterschutz in Thüringen

In Thüringen besteht der Trend, dass immer mehr milchvieh- oder schafhaltende Betriebe ihr Vieh abschaffen, weil dieser Geschäftszweig zu wenig Gewinne abwirft. Infolgedessen werden Futterkulturen wie Luzerne, Klee oder Futterrüben nicht mehr angebaut. An deren Stelle nehmen der Getreide-, Mais- und Rapsanbau weiter zu. Die mit dieser Entwicklung einhergehende verringerte Fruchtartenvielfalt lässt sich kaum mithilfe finanzieller Anreize künstlich wieder erhöhen. Feldfrüchte oder Futterkulturen aus Hamsterschutzgründen anzubauen, für welche kein oder nur ein geringer Absatzmarkt vorhanden ist, findet bei den Landwirtschaftsbetrieben wenig Akzeptanz, da Landwirt*innen ihr Erntegut auf einem Markt anbieten und gewinnbringend verkaufen möchten. Der Anbau von beispielsweise Luzerne macht nur Sinn, wenn es Abnehmer dafür gibt. Bei den jetzigen vorherrschenden ökonomischen Bedingungen ließe sich die verringerte Fruchtartendiversität viel eher durch eine hohe Anzahl von vielfältig vernetzten biotopwirksamen Habitatmaßnahmen wie Lebensraumparzellen oder Rotierenden Blühstreifen kompensieren. Diese Maßnahmen sind von den Landwirt*innen als Artenschutzmaßnahmen gut verstanden und bereits akzeptiert. Weiterhin sollten zum Ausgleich des Fruchtartenverlustes Schlagteilungen von zu großen, mit nur einer Kultur bestellten Ackerflächen wie Raps-, Mais, und Weizenflächen vorgenommen werden. An den Schlaggrenzen sollten Blühstreifen (rotierend oder mehrjährig) angelegt werden und innerhalb von Getreideschlägen sollte streifenweise auf die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln verzichtet werden, damit Ackerbegleitkräuter zumindest streifenweise gedeihen können. Auch ein Ernteverzicht der unbehandelten Kulturstreifen würde eine nützliche Kompensation des Fruchtartenverlustes sein. So ließe sich mit einfachen, produktionsintegrierten Methoden der Nahrungs-, Deckungs- und Vitaminbedarf des Feldhamsters verbessern.

Ein weiterer besorgniserregender Trend in Thüringen ist der Blockanbau, bei dem Landwirtschaftsbetriebe allein oder im Verbund ihre Anbauflächen zu mehr als 500 ha großen Blöcken vereinen und dort nur eine Kultur anbauen, zumeist Weizen, Raps oder Mais. Um die möglicherweise vernichtenden Auswirkungen auf noch vorhandene Feldhamsterbestände zu kompensieren, ist eine Verpflichtung für Landwirtschaftsbetriebe erforderlich, auf Blockanbauflächen bestandssichernde Feldhamsterschutzmaßnahmen umzusetzen – selbstverständlich gegen den in Abschnitt 5 erläuterten angemessenen finanziellen Ausgleich.

Die im Rahmen des Projekts angelegten Lebensraumparzellen mit zum Teil beachtlichen Größen von 20 ha unterstützen die lokale Artenvielfalt in der Agrarlandschaft in besonderem Maße. Auch sind sie von den Landwirtschaftsbetrieben akzeptiert und lassen sich in Betriebsabläufe eingliedern, weshalb sie sich gut als landesweite Agrarumweltmaßnahme (AUM) eignen würden. Voraussetzung ist jedoch die Möglichkeit einer einheitlichen Codierung der Maßnahmenflächen beim Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft. Kleinteilige Hamsterschutzmaßnahmen werden ungerne als AUM umgesetzt, wenn Landwirt*innen jede einzelne Teilfläche einer Lebensraumparzelle gesondert ausmessen und angeben müssen, statt vereinfacht nur einen (Misch-)Code für die Gesamtmaßnahme zu verwenden. So wird sich die für den Feldhamsterschutz vielversprechende LRP nicht in Produktionsabläufe eines Betriebes integrieren lassen und damit ein nicht reproduzierbares Modell bleiben.

Unter Berücksichtigung der genannten Voraussetzungen besteht die Chance, durch eine flächendeckende Implementation etwa der im Projekt erprobten Maßnahmen einen Wandel in der Agrarlandschaft herbeizuführen. Damit könnte nicht nur dem Aussterben des Feldhamsters und seiner schwarzgefärbten thüringischen Besonderheit entgegengewirkt werden. Auch würden andere gefährdete Offenland- und Insektenarten von den Schutzmaßnahmen profitieren (Schlöffel & Knorre v.2016). Zur nachhaltigen Sicherung und Stabilisierung von lokalen Feldhamsterbeständen bedarf es jedoch wesentlich mehr qualitativ hochwertiger feldhamsterfreundlich bewirtschafteter Maßnahmenflächen (etwa 20 % der Ackerflächen oder mindestens 250 ha je verbliebenem Kerngebiet; Flächenangaben analog dem niederländischen Modell, siehe unter anderemLa Hayeet al. 2010, Reinerset al. 2018) als die Stiftung Lebensraum Thüringen e.V. derzeit als Modellflächen bereitstellen kann. Auch im Verbundprojekt „Feldhamsterland“ reichen die finanziellen Mittel für Schutzmaßnahmen nicht aus, um bestandssichernd wirken zu können; hier handelt es sich um „punktuelle Soforthilfe“ (mündliche Mitteilung Regionalkoordinatorin „Feldhamsterland Thüringen“ Magdalena Werner). Um den Feldhamster in Thüringen vor weiteren Bestandseinbrüchen zu bewahren, ist ein wesentlich finanzstärkeres Schutzprojekt als das hier vorgestellte ENL-Projekt unbedingt erforderlich, insbesondere nach den beiden nicht nur thüringenweit extrem schlechten Feldhamsterjahren 2018/19 (mündliche Mitteilung Tobias Erik Reiners). Vorbild könnte hier das Bundesland Hessen sein, das seit 2018 jährlich etwa 20 Millionen € aus Haushaltsmitteln für Naturschutzmaßnahmen unter anderem in der Feldflur bereitstellt (Hessisches Umweltministerium 2019).

Ein übergeordneter Plan zur gezielten Bestandssicherung und -stabilisierung fehlt in Thüringen für den Feldhamster bisher. Es sollte deshalb dringend ein Konzept erarbeitet werden, das präzise aufzeigt, auf welchen Ackerschlägen der Feldhamster in Thüringen noch nennenswert vorkommt. Wo genau sollten verstärkt Schutzmaßnahmen angelegt und vernetzt werden, damit sie Wirkung zeigen können? Für einen effektiven Feldhamsterschutz sollte man sich bei der Maßnahmenumsetzung zunächst auf die „grünen“ und „gelben“ Feldhamsterschwerpunktgebiete beschränken (siehe Abb. 1), welche etwa 15.000 ha ausmachen. Hier machen Lebensraumparzellen vor allem in Feldhamster-„Hot Spots“ Sinn, die wiederum durch Rotierende Blühstreifen, (Stoppel-)Brachen und durch schon vorhandene Gehölzstrukturen miteinander vernetzt sind. Auch sollten zusätzlich Ernteverzichtstreifen und Bewirtschaftungsstreifen, die nicht mit Pflanzenschutzmitteln behandelt werden, als Vernetzungs- und Rückzugselemente den Lebensraum Acker für Feldhamster verbessern. Sind die Feldhamsterbestände in den „grünen“ und „gelben“ Gebieten stabilisiert, kann man sich anschließend um die Bestandssicherung der orangefarbenen Gebiete kümmern. Das dürfte weitaus schwieriger sein und ist ohne Wiederbesiedlungen vermutlich nicht mehr zu managen.

Die finanziellen Mittel sollten jährlich 2,5 Millionen € oder mehr betragen und kämen auch Feldvogel- oder Insektenarten zugute, die ähnlich massive Bestandsrückgänge in der Agrarlandschaft zu verzeichnen haben wie der Feldhamster. Ein Großteil des benötigten Betrages ließe sich über KULAP- oder NALAP-Mittel abdecken. Dafür müsste es jedoch politisch und ministeriell in Thüringen ermöglicht werden, auf diese Mittel für den Feldhamsterschutz zuzugreifen, ohne dabei Landwirt*innen durch Sanktionsrisiken in finanzielle Nöte zu manövrieren. Angesichts des dramatischen Artensterbens und der weltweiten Biodiversitätskrise, in der wir uns nachweislich befinden (IPBES 2019), müssen behördliche Hürden unverzüglich überwunden werden, damit sich die Bestände aussterbender Arten nicht weiter verschlechtern. Sollten Mittel für die angesprochenen Maßnahmen verfügbar gemacht werden, bedarf es im Förderzeitraum gezielter, fachlich kompetenter Beratung, damit Maßnahmen an den richtigen Stellen geplant werden. Auch muss die Anlage von vor allem komplexen Maßnahmen geprüft und gegebenenfalls nachkorrigiert werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass Feldhamsterschutzbemühungen effizient, nachhaltig und zielorientiert sind.

Je eher auch im Thüringer Becken umfangreich Schutzmaßnahmen auf die Ackerflächen gebracht werden, desto höher ist die Chance, auf kostenintensive und risikobehaftete Zucht- und Wiederansiedlungsprogramme zu verzichten. Solche Programme sind von der FFH-Richtlinie als letztes Mittel zum Schutz einer aussterbenden FFH-Art gefordert und werden in den Niederlanden, in Belgien und Frankreich sowie in Deutschland in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg seit zum Teil bereits über zehn Jahren umgesetzt (Hessisches Umweltministerium 2019, La Hayeet al. 2010,Nordrhein-Westfälisches Umweltministerium 2019, Villemeyet al. 2013, Weinholdet al. 2018).

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter Webcode NuL2231 zur Verfügung.

Fazit für die Praxis

Thüringer Landwirt*innen sind ausreichend sensibilisiert und grundsätzlich bereit, Feldhamsterschutzmaßnahmen in die Praxis umzusetzen. Dafür müssen jedoch wichtige Voraussetzungen erfüllt sein:

- Persönliche, einzelbetriebliche Beratungsleistung bei der Anlage vor allem komplexer Maßnahmen durch Projektmitarbeitende oder Hamsterschutzbeauftragte.

- Finanzielle Vergütung für zusätzliche Bewirtschaftungsleistungen, Pacht, Saatgut und Ertragseinbußen sowie eine der Bodenqualität angepasste Anreizkomponente.

- Unbürokratische und sanktionsarme Maßnahmenabwicklung, die eine potenzielle Existenzgefährdung der Landwirtschaftsbetriebe ausschließt.

- Einführung eines einheitlichen Nutzungscodes für eine Lebensraumparzelle in Form der vereinfachten Beantragung beim Landwirtschaftsministerium zur Erleichterung der GAP-Fördermittelbeantragung.

- Verpflichtung für Landwirtschaftsbetriebe, auf zusammengelegten Blockanbauflächen hinreichend Feldhamsterschutzmaßnahmen umzusetzen.

Kontakt

Sylvia Ritter-Jaschinsky ist seit 2019 Projektmitarbeiterin in der Stiftung Lebensraum Thüringen e. V. Diplom-Studium der Biologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Wissenschaftliche Mitarbeit (PhD) am Umweltforschungszentrum (UFZ) Halle-Leipzig (Abteilung Biozönoseforschung). Kartierung von Feldhamstern im Rahmen des FFH-Bundesmonitoring.

Alexander Weiß ist seit 2012 Projektmitarbeiter und Geschäftsleiter in der Stiftung Lebensraum Thüringen e.V. Studium der Forstwirtschaft und Ökosystemmangement (B. Sc.) an der FH Erfurt.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.