Bemessung des signifikant erhöhten Tötungsrisikos durch Windenergieanlagen

Abstracts

Der Beitrag befasst sich mit dem Konfliktfeld Artenschutz und Windkraft aus Anlass der Umweltministerkonferenz vom 11.12.2020, auf der ein „Standardisierter Bewertungsrahmen zur Ermittlung einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos im Hinblick auf Brutvogelarten an Windenergieanlagen (WEA) an Land – Signifikanzrahmen“ verabschiedet wurde. Eine kurze Besprechung der wesentlichen Inhalte schließt mit der Einschätzung, dass der vorgelegte Bewertungsrahmen keine wesentlichen Neuerungen bringt und nicht zur Bewältigung des Konfliktes beiträgt.

In einem zweiten Teil wird aus der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts eine konkrete Signifikanzschwelle für das Tötungsverbot nach § 44 Abs.1 Nr. 1 in Verbindung mit § 44 Abs. 5 Nr. 1 BNatSchG abgeleitet und für das Beispiel Feldlerche veranschaulicht. Praktische Erfahrungen mit der Umsetzung der damit verbundenen Betriebseinschränkungen und Maßnahmen zeigen, dass sich auf diesem Wege der Konflikt Artenschutz versus Windkraft bewältigen lässt, ohne den Zubau an Windkraftanlagen zu beeinträchtigen. An den natürlichen und technischen Grenzen des Wachstums auch für diese Energiegewinnungsform kann der Ansatz allerdings nichts ändern.

Assessment of the significantly increased risk of death from wind turbines – Comments on the standardized evaluation framework of the Conference of Environment Ministers on 11.12.2020

The article deals with the conflict between species protection and wind power, which was discussed at the Federal State Environment Ministers’ Conference on 11.12.2020, for which a “Standardized assessment framework for determining a significant increase in the risk of death for breeding bird species from inland wind turbines (WEA) – significance framework” was adopted. A brief discussion of the main content concludes that the assessment framework presented does not bring any significant innovations and does not contribute to resolving the conflict.

In the second part, a specific significance threshold for the ban on killing, according to Section 44 (1) No. 1 in conjunction with Section 44 (5) No. 1 BnatSchG, is derived from case law of the Federal Administrative Court and illustrated with the example of the skylark. Practical experience with implementation of the associated operational restrictions and measures shows that the conflict between species protection and wind power can be overcome in this way without impairing the expansion of wind power stations. However, this approach cannot change the natural and technical limits of growth for this form of energy generation.

- Veröffentlicht am

1 Veranlassung

Nach wie vor schleichen Planungs- und Genehmigungspraxis sowie Rechtsprechung um den Begriff der „signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos“ im Zusammenhang mit dem artenschutzrechtlichen Tötungsverbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG wie die Katze um den heißen Brei. Insbesondere wegen der stagnierenden Zahlen bei der Neugenehmigung von Windparks waren daher in den vergangenen Jahren zunehmend Forderungen nach „Vereinfachung“, „Standardisierung“ und dergleichen zu hören. Nicht zuletzt deshalb war der von der Umweltministerkonferenz angekündigte „Standardisierte Bewertungsrahmen zur Ermittlung einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos im Hinblick auf Brutvogelarten an Windenergieanlagen (WEA) an Land“ vom 11.12.2020 (UMK-Papier) mit großen Erwartungen verknüpft.

Dieser Beitrag geht auf ausgewählte Aspekte dieses Bewertungsrahmens ein und präsentiert Vorschläge zur Signifikanzbewertung und insbesondere zu deren Handhabung in Genehmigungsverfahren, die im UMK-Papier und in den Leitfäden der Länder nach wie vor offenbleiben. Nachfolgend sollen wesentliche Inhalte angesprochen und kurz bewertet werden.

2 Das UMK-Papier

2.1 Anlass und Anwendungsbereich

In diesem Abschnitt referiert das UMK-Papier die rechtliche Lage und stellt die an der Entscheidungsfindung beteiligten Institutionen vor. Die Entscheidung sei zustande gekommen „ unter Einbindung unter anderem der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung (LANA), des Kompetenzzentrums Naturschutz und Energiewende (KNE) und der Fachagentur Windenergie an Land “. Bemerkenswert daran ist, dass die Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG VSW) und das Bundesamt für Naturschutz ungenannt bleiben. Es stellt sich daher die Frage, welchen Status das UMK-Papier besitzt, wenn der gesamte amtliche Fachverstand des Bundes und der Länder an der Diskussion allenfalls in einem nicht erwähnenswerten Umfang beteiligt war. Das namentlich erwähnte KNE und die Fachagentur Windenergie an Land sind dagegen schwerpunktmäßig auf den Ausbau der Windenergie ausgerichtete Institutionen, bei denen nicht erkennbar ist, dass sie die Expertise der genannten Naturschutzfachbehörden der Länder und des Bundes ersetzen könnten.

2.2 Begriffsdefinitionen

Das UMK-Papier stellt sodann den weiteren Überlegungen Begriffsdefinitionen voran. Das ist an sich begrüßenswert, allerdings lassen sich einige Begrifflichkeiten, die zum Beispiel für die Festlegung von Untersuchungs- und Prüfräumen relevant sind, nicht mit LAG VSW (2020) zur Deckung bringen oder tauchen dort schlicht nicht auf. Wenig überzeugend sind außerdem länderspezifische Öffnungen. So heißt es zum Begriff „Gefahrenbereich“: „ Der Gefahrenbereich einer WEA ist der vom Rotor umfasste Luftraum, ggf. zuzüglich eines landesspezifisch festzulegenden Abstands. “ Wenn über den Rotorradius hinaus ein Gefahrenbereich existiert, dann liegen dem zum Beispiel physikalische Phänomene wie Strömungsverläufe an drehenden Rotoren zugrunde, die universell gelten und deshalb nicht in die Disposition der Länder gestellt werden können.

Das UMK-Papier überlässt es den Ländern ebenso, auf Basis artspezifischer Erkenntnisse einen „Nahbereich“ zu definieren. In ihm soll gelten, dass für darin befindliche Neststandorte der jeweiligen Art „ das vorhabenbedingte Tötungsrisiko stets signifikant erhöht ist “. Bei solchen Abständen handelt es sich jedoch um artspezifische biologische Merkmale, die ebenfalls nicht in die Disposition der Länder gestellt werden können.

2.3 Signifikanzbewertung

Zu begrüßen sind (unter Berufung auf das Bundesverwaltungsgericht) diese einleitenden Feststellungen im UMK-Papier:

„ Der Verbotstatbestand des § 44 Absatz 5 Satz 2 Nummer 1 BNatSchG wird dann verwirklicht, wenn

a) Exemplare einer aufgrund ihres artspezifischen Verhaltens als kollisionsgefährdet eingestuften Art

b) mit einer erhöhten Häufigkeit im Gefahrenbereich einer WEA anzutreffen sind und

c) die Wirksamkeit anerkannter Schutzmaßnahmen nicht ausreicht, das Kollisionsrisiko insbesondere unter die Signifikanzschwelle zu senken.

Insofern gilt es, die drei genannten Punkte rechtssicher und praktikabel zu spezifizieren.“

Daran schließt sich eine Liste derjenigen kollisionsgefährdeten Brutvogelarten mit besonderer Planungsrelevanz und den für sie gültigen Regelabständen an, die von allen Bundesländern so eingestuft wurden. Hieraus resultiert eine kleine Auswahl „prominenter“ Arten (zum Beispiel Rotmilan, Schreiadler, Uhu oder Wiesenweihe). Da die Liste in jeder Hinsicht nur den kleinsten gemeinsamen Nenner darstellt, bleiben die „Regelabstände“ entweder unbestimmt („1.000–1.500 m“ für den Rotmilan) oder befremdlich (beim Baumfalken 350 m, bei der Wiesen- und Rohrweihe 500 m). Berücksichtigt man bei den zuletzt genannten Arten den Rotorradius und die Fußbreite des Turmes mit zusammen bis zu 85 m, dürfen Anlagen mit einem Abstand von 265 m beziehungsweise 415 m zwischen äußerem Rotorradius und Neststandort errichtet werden, ohne dass im Regelfall ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko anzunehmen wäre.

Auf welcher fachlichen Grundlage diese gegenüber dem Helgoländer Papier (LAG VSW 2015) abweichenden Werte eingesetzt wurden, erklärt das UMK-Papier nicht. Bei einer ersten gerichtlichen Überprüfung ist diese Regelung im Übrigen in einem Beschluss des VGH Kassel vom 14.01.2021 (Az.: 9 B 2223/20) bereits „durchgefallen“: Im Verfahren hatte die Beigeladene nämlich die seit dem 1. Januar 2021 in Hessen in Kraft getretene Verwaltungsvorschrift „Naturschutz/Windenergie“ geltend gemacht, in der für den Rotmilan ein Mindestabstand von 1.000 m gegenüber 1.500 m im Helgoländer Papier empfohlen wird. Das Gericht wies darauf hin, dass diese norminterpretierende Verwaltungsvorschrift gegenüber Gerichten keine Bindungswirkung entfalte. Das Gericht stellte im Weiteren fest: „ Es sind vorliegend jedoch keine Anhaltspunkte ersichtlich, die es rechtfertigen könnten, hier von den im Helgoländer Papier 2015 empfohlenen Mindestabständen abzuweichen. “ (Rn. 20 des Beschlusses).

Immerhin räumt das UMK-Papier den Ländern bei den konkreten Werten die Möglichkeit weitergehender Regelungen ein, „ soweit in einzelnen Bundesländern fundierte wissenschaftlich gestützte Erkenntnisse über weitere kollisionsgefährdete und planungsrelevante Brutvogelarten bestehen“ . Aber auch hier gilt: Liegen solche Erkenntnisse vor, dann handelt es sich um artspezifische, nicht aber um länderspezifische Merkmale, die deshalb für alle gelten müssen.

2.4 Erfassungsmethoden

Nach allgemeinen, für die Praxis wenig hilfreichen „Regelvermutungen und abweichenden Fallkonstellationen“ beschreibt das UMK-Papier über drei Seiten Erfassungsmethoden. Hier findet sich wenig Neues. Bemerkenswert ist lediglich, dass auf das aktuelle Methodenpapier der Vogelschutzwarten (LAG VSW 2020) und darin auf die Seiten verwiesen wird, auf denen zusätzlich auch Arten wie Raufußhühner, Zwergdommel, Wespenbussard, Mäusebussard, Kranich, Wachtelkönig, Großtrappe, Waldschnepfe und Ziegenmelker als „ WEA-sensible Vogelarten “ aufgelistet sind.

Unverständlich ist die Öffnung für länderspezifische Kartierungsregeln. Hinsichtlich des zu untersuchenden Umfeldes geht es um die Abdeckung artspezifischer Empfindlichkeiten, die sich aus der Biologie der Art ergeben und nicht länderspezifisch sind. Es trägt auch nicht zur Standardisierung bei, wenn sogar die Frage, ob überhaupt eine Brutvogelkartierung erforderlich ist, landesspezifischen Festlegungen überlassen bleibt. Für die Erfassung von Vogelarten gibt es mit dem Methodenhandbuch von Südbeck et al. (2005) mittlerweile bewährte Standards, die ein „Standardisierter Bewertungsrahmen“ hätte festsetzen sollen.

In den Abschnitten, die mit den größten Erwartungen verbunden waren, bleibt es bei den schon oft wiederholten Feststellungen: Zur signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos fehle es an normkonkretisierenden Maßstäben und einer fachwissenschaftlichen Erkenntnislage im Hinblick auf individuenbezogene Betroffenheiten. Zitiert werden an dieser Stelle Langgemach & Dürr (2017), deren Zusammenstellung (zum Zeitpunkt der Fertigstellung des UMK-Papiers lag bereits eine aktualisierte Fassung vom 25. September 2020 vor) die beste deutschsprachige Materialsammlung über die meisten von Kollisionsrisiken betroffenen Vogelarten darstellt und viele der vermeintlich fehlenden fachwissenschaftlichen Erkenntnisse aufführt.

Anstatt aus den dort zusammengetragenen Fakten also tatsächlich Standards zu entwickeln oder dies wenigstens entscheidend anzustoßen, belässt man es bei Altbekanntem: „ In dieser Situation obliegt es ausnahmsweise der zuständigen Behörde, ihre Entscheidung über die signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos auf diejenige von mehreren einander widersprechenden Einschätzungen zu stützen, von deren inhaltlicher Verlässlichkeit sie selbst überzeugt ist .“ Die zwei Jahre, die seit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (Beschluss vom 23. Oktober 2018, Az. 1 BvR 2523/13) verstrichen sind, in welchem angemahnt wird, die Entscheidungsbefugnis der zuständigen Behörde bei gleichzeitig eingeschränkter verwaltungsgerichtlicher Kontrolle sei nur für eine Übergangszeit hinzunehmen, wurden nicht genutzt. Stattdessen gibt das UMK-Papier lediglich mit eigenen Worten die Mahnung des Bundesverfassungsgerichts zum Besten: „ Der Gesetzgeber darf nicht auf Dauer Entscheidungen vorsehen, die in einem fachwissenschaftlichen ‚Erkenntnisvakuum‘ erfolgen. “

Die Schlussfolgerungen daraus fallen vage aus: „ Zur Auflösung der mit dieser Situation verbundenen Unsicherheiten bei gleichzeitiger Beschleunigung des Ausbaus der erneuerbaren Energien ist es empfehlenswert, die Entscheidungsgrundlagen für die Genehmigungspraxis im Hinblick auf die rechtliche Wertung zu standardisieren. Weil wissenschaftliche Erkenntnisse zur sachgerechten Klärung der vorliegenden Frage zu bevorzugen sind, sollte parallel die wissenschaftliche Forschung gestärkt und eine entsprechende Evaluation bundesweit implementiert werden. Nachfolgend werden verschiedene Methoden skizziert, in deren Rahmen landes- und artspezifische Festlegungen erforderlich sind .“ Das UMK-Papier wird auch nicht konkreter, wenn es sich in weiteren Abschnitten mit „Abstandsbetrachtung“, „Habitatpotenzialanalyse“ und „Raumnutzungsanalyse“ befasst. Fachlich sind keine neuen Erkenntnisse zu entdecken. Alle drei Abschnitte enden überdies mit der Empfehlung landesspezifischer Festlegungen.

Neuere Erkenntnisse, die nicht längst in den verschiedenen Länderleitfäden zusammengefasst wurden, fehlen auch unter der Überschrift „ Maßnahmenübersicht und Berücksichtigung auf Planungs- und Genehmigungsebene “. Es wird hier deshalb auf die Ausführungen im UMK-Papier verwiesen.

2.5 Beschluss der Sonder-Umweltministerkonferenz am 11. Dezember 2020

Das vorab besprochene UMK-Papier wurde auf der Sonder-Umweltministerkonferenz am 11. Dezember 2020 unter Punkt 2 beschlossen. Unter Punkt 3 verpflichten sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen weiter, von der Öffnungsklausel der Liste kollisionsgefährdeter Arten „ nur restriktiv Gebrauch zu machen .“ Unter Punkt 5 und 6 bittet die UMK die Länder, ihre Leitlinien an den Rahmen im UMK-Papier anzupassen, nachdem das unter Punkt 2 beschlossene UMK-Papier an vielen Stellen mit der Empfehlung schließt, landesspezifische Festlegungen zu treffen, also das genaue Gegenteil eröffnet!

2.6 Das Resümee: UMK-Papier hilft nicht weiter

Es lässt sich zusammenfassen: Das UMK-Papier führt nirgendwo hin. Es bietet selbst keine Orientierung und weist den Länderregelungen keinen klaren Weg. Weder fachlich noch rechtlich werden den Ländern irgendwelche neuen Argumente an die Hand gegeben. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil es sich beim Artenschutz um eine bundesgesetzliche Regelung handelt. Es ist daher absehbar, dass der Konflikt Artenschutz versus Windkraftnutzung unverändert Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen bleibt, weil die Genehmigungspraxis weiterhin mit großer Bandbreite entscheiden wird und die einzelnen Vorhaben dann weiterhin vor Gericht landen werden.

Beispielhaft sei hier auf den Umgang mit dem Mäusebussard verwiesen:

- Die Art bleibt in etlichen Ländern gänzlich unberücksichtigt, weil sie als häufig angesehen und keine Betroffenheit auf Populationsebene angenommen wird. Der rechtlich beachtliche Rahmen (Individuenbezug) bleibt vollständig ausgeblendet.

- Das signifikant erhöhte Tötungsrisiko wird anerkannt, aber ohne weitere Auflagen eine artenschutzrechtliche Ausnahme erteilt, so zum Beispiel in dem Fall, der dem Urteil des VG Gießen zugrunde liegt. Auch dies entspricht nicht der Gesetzeslage, die Vermeidungsbemühungen vorsieht (§ 44 Abs. 5 Nr. 1 BNatSchG).

- Der Leitfaden in Thüringen (TLUG 2017) legt einen Mindestradius von 1.000 m um das Nest fest, wenn man sich in einem Dichtezentrum befindet (elf Reviere im Umkreis von 3 km).

- Der Landkreis Osnabrück (Niedersachsen) hat seine Genehmigungspraxis auf einen Abstand von 500 m zu den Anlagen abgestellt, um dann in Absprache mit den Antragstellern Abschaltauflagen festzulegen.

- Nicht unerwähnt soll schließlich bleiben, dass der Landkreis Schaumburg (Niedersachsen) kürzlich eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos verneint hat, weil sich das Nest weiter als 196 m (!) von den Anlagen entfernt befinde. In Eilanträgen wurde dies weder vom VG Hannover noch vom OVG Lüneburg beanstandet.

„Bunt“ geht es auch bei anderen Arten zu: So gilt nach der fachwissenschaftlichen Einschätzung (LAG VSW 2015), dass für den Rotmilan innerhalb eines Radius von 1.500 m ein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko anzunehmen ist. Das UMK-Papier spricht dagegen von „1.000–1.500 m“. Das Helgoländer Papier (LAG VSW 2015; nach Bick & Wulfert 2017 als Fachkonvention einzustufen) geht für Rohr- und Wiesenweihe von 1.000 m aus, das UMK-Papier schrumpft diese Werte auf 500 m, ohne dafür irgendeinen fachlichen Beleg zu liefern.

Das Helgoländer Papier (LAG VSW 2015) geht für den Schreiadler von einer signifikant erhöhten Tötungsgefahr bis zu einem Abstand von 6.000 m um das Nest aus. Dieser Wert galt bis zum UMK-Papier in ganz Deutschland – außer in den Bundesländern, in denen die Art vorkommt (Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, wobei auch dieser Wert – zumindest in Mecklenburg-Vorpommern – ebenfalls vielfach missachtet worden ist, Schreiber in Vorb.). Das UMK-Papier hat diesen Wert nun ohne fachliche Begründung auf 3.000 m herabgesetzt.

Es liegt auf der Hand, dass diese heterogene Genehmigungs- und Leitfadenpraxis kein Zustand ist. Hinzu kommt, dass die Länderleitfäden ihrerseits eine Beurteilung regelmäßig für eine Einzelfallprüfung im Genehmigungsverfahren öffnen. Diese Unklarheiten gehen zu Lasten des Artenschutzes, führen bei Windparkplanungen günstigstenfalls zu oft jahrelangen Verzögerungen und bieten regelmäßig Angriffspunkte für gerichtliche Auseinandersetzungen.

3 Warum gelingt kein rationaler Umgang mit dem Konfliktfeld Windkraft versus Artenschutz?

Zu den Beschlüssen der UMK-Konferenz vom 11.12.2020 und dem UMK-Papier ist festzustellen, dass sie den Konflikt Windkraft versus Artenschutz einer Lösung keinen Zentimeter nähergebracht haben und auch keine Perspektive eröffnen, dass sich dies in den nächsten Jahren bessern könnte. Es bleibt deshalb die Frage, womit dieses fehlende Lösungsvermögen zu erklären ist. Unüberwindliche fachliche Schwierigkeiten sind nicht erkennbar, eher scheinen politische Gründe, Wunschvorstellungen oder Fehleinschätzungen eine Lösung zu behindern.

3.1 Windkraftausbau ist gleich Artenschutz!

Noch immer ist die Vorstellung zu hören, der Ausbau der Erneuerbaren Energien und damit auch der der Windkraft sei praktizierter Artenschutz. Von daher seien Kollisionsopfer an WEA zwar bedauerlich, aber letztendlich würden die Arten von den positiven Effekten der Windkraft mehr profitieren. So einfach liegen die Verhältnisse aber bei Weitem nicht. Denn weder ist die Nutzung der Windkraft allein geeignet, die Erderwärmung aufzuhalten, noch bedeutet der Klimawandel für alle Arten das Aussterben oder auch nur einen Rückgang. Manche werden sogar von ihm profitieren. Gleiches gilt auch auf Ebene der einzelnen Vorhaben, sodass die Beurteilung nach dem Maßstab des § 44 BNatSchG seine volle Berechtigung behält.

3.2 Die signifikante Erhöhung ist das Aus für ein Vorhaben!

Hier und da mag die Vorstellung vorliegen, die Feststellung der signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos bedeutet das Aus eines Projektes, weshalb man den Verbotstatbestand so oft wie möglich wegdefinieren müsse. Die Genehmigungspraxis zeigt dagegen, dass angemessene Vermeidungsmaßnahmen einem Vorhaben gar nicht im Wege stehen. Zum Problem wird der Artenschutz nur dann, wenn die Maximierung der Rendite zum unverzichtbaren Nebenziel der Energiewende erklärt wird.

3.3 Willkommener Sündenbock?

Möglicherweise kommt die fortwährende Hängepartie um die Regelung des Artenschutzes aber durchaus gelegen, um von viel übergreifenderen Problemen bei der Umsetzung der Energiewende abzulenken. Zwar ist es auf den ersten Blick plausibel, dass möglichst viele WEA errichtet und möglichst lange betrieben werden müssen, wenn Kohle- und Atomkraftwerke abgeschaltet und der Strombedarf der Gesellschaft durch Elektromobilität oder SmartHomes stetig steigt. Ohne die erforderlichen Zwischenschritte des Netzausbaus und der Schaffung von Speichermöglichkeiten für die dezentral und unstet erzeugte Elektrizität durch Wind und Sonne bleibt jedoch eine zentrale Anforderung der Gesellschaft unerfüllt: die kontinuierliche Bereitstellung des elektrischen Stroms. Insofern kommen Bremsspuren, die man einem angeblich überzogenen Artenschutz in die Schuhe schieben kann, womöglich ganz gelegen.

3.4 Fehlende Standorte!

Noch von einem weiteren Problem lenkt der Konflikt mit dem Artenschutz perfekt ab: Es ist die fehlende Verfügbarkeit von Standorten aus sonstigen Gründen. Es gibt zwar etliche weitere Standorte, die aufgrund ihrer Abstandsbedingungen (Lärm, Schattenwurf, bedrängende Wirkung) her infrage kommen. Sie sind jedoch raumplanerisch oft nicht gewollt oder kommunalpolitisch nicht durchsetzbar. Und tatsächlich gibt es mittlerweile Regionen, in denen der Ausbau der Windkraft die Grenzen der Umwelt- und Sozialverträglichkeit längst überschritten hat. Auch der Ausbau der Windkraft muss sich mit den Grenzen des Wachstums abfinden!

4 Verfahrensvorschlag zum Umgang mit kollisionsbedingten Tötungsrisiken

Eigene praktische Erfahrungen zeigen, dass eine konsequente Berücksichtigung des Artenschutzes möglich ist, ohne den Ausbau der Windkraftnutzung zu behindern (Schreiber 2017a). Nachfolgend soll dieser Ansatz um Grundzüge für eine Ermittlung der signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos erweitert werden. Weitere Konkretisierungen sind in Vorbereitung.

4.1 Signifikanzschwelle

Das UMK-Papier nimmt an, für die Feststellung der Signifikanzschwelle fehlten die Maßstäbe. Bei genauerer Betrachtung ergibt sich dagegen, dass der Rahmen zur Bemessung der Signifikanzschwelle klar abgesteckt ist und für viele Arten wahrscheinlich bereits durch vorliegende Datenbestände konkret und belastbar ausgefüllt werden könnte:

- Gegenstand der Betrachtung ist die Erhöhung des Tötungsrisikos für das einzelne Individuum. Dies steht aufgrund der gesetzlichen Vorgaben und der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts fest. Dementsprechend geht auch das UMK-Papier davon aus.

- Das Bundesverwaltungsgericht hat in seiner Rechtsprechung für die ökologische Fachwissenschaft klare Festlegungen hinsichtlich der Signifikanzschwelle formuliert: „ Der Senat geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass das Tötungsverbot nicht erfüllt ist, wenn die betriebsbedingte Gefahr von Kollisionen im Straßenverkehr unter Berücksichtigung der vorgesehenen Schadensvermeidungsmaßnahmen innerhalb des Risikobereichs verbleibt, der mit einem Verkehrsweg im Naturraum immer verbunden ist, vergleichbar dem Risiko, dem einzelne Exemplare der jeweiligen Art im Rahmen des allgemeinen Naturgeschehens stets ausgesetzt sind .“ (Urteil 9 A 4.13 vom 8. Januar 2014, Rn. 99; weitere Überlegungen dazu auch bei Schreiber 2017b). Übertragen auf den Betrieb einer WEA bedeutet dies, dass der artenschutzrechtliche Verbotstatbestand so lange nicht erfüllt ist, wie das Kollisionsrisiko den Wert der allgemeinen, natürlichen Mortalität noch nicht erreicht. Es ist zwar eine insbesondere für Naturwissenschaftler höchst gewöhnungsbedürftige und nur mühsam nachzuvollziehende Vorstellung, von einer signifikanten Erhöhung erst bei einer Verdopplung eines Durchschnittswertes auszugehen. Zu diskutieren bleibt in diesem Zusammenhang noch die Frage, ob damit die jährliche oder die saisonale Mortalität während der Brutperiode zu verstehen ist. Ungeachtet dessen liegt damit jedenfalls eine höchstrichterlich festgelegte, konkrete und in der Genehmigungspraxis auch handhabbare Signifikanzschwelle vor. Angaben zur allgemeinen, natürlichen Mortalität sind verfügbar (zum Beispiel Bernotat & Dierschke 2016).

- In fachlicher Hinsicht gibt es zwei methodische Ansätze, die diese Signifikanz handhabbar machen. Im Helgoländer Papier (LAG VSW 2015) und in den Leitfäden der Länder sind Radien um Neststandorte festgelegt, innerhalb derer von einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos auszugehen ist.

- Einen anderen Ansatz greift das UMK-Papier auf: Das Kollisionsrisiko eines Vogelindividuums ist unmittelbar abhängig von seiner Aufenthaltswahrscheinlichkeit im Gefahrenbereich eines Rotors. Hier sei auf das Band-Modell verwiesen (Band et al. 2007), in dem Abschätzungen für die Kollisionswahrscheinlichkeit von Vogelindividuen vorgenommen werden. Beide Ansätze hängen zusammen, denn in Nestnähe ist auch die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Individuen hoch.

Um die fachlichen Ansätze, insbesondere die Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Individuen im Gefahrenbereich der Rotoren, mit dem Maßstab des Bundesverwaltungsgerichts in Einklang zu bringen, ist deshalb die folgende, ganz konkrete Frage zu beantworten:

Unter welchen Bedingungen ist die Aufenthaltswahrscheinlichkeit von Individuen im Gefahrenbereich der Rotoren einer WEA so hoch, dass das Kollisionsrisiko zu mehr als einer Verdopplung der natürlichen Mortalität führt?

4.2 Beispiel Feldlerche

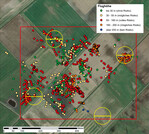

Für die Feldlerche soll der Weg einer Signifikanzabschätzung anhand erster eigener Ergebnisse aufgezeigt werden. Im Jahr 2020 ergab sich die Gelegenheit, mithilfe eines Laser-Rangefinders, der Entfernungen und Koordinaten von Objekten misst und alle Werte über eine Bluetoothverbindung auf ein Tablet überträgt, die räumliche Verteilung von Singflügen der Feldlerche genau zu erfassen (zur Beschreibung der Technik und Methodik siehe auch Fritz et al. 2021).

Abb. 1 stellt die Feldlerchen-Sichtungen aus einer Ackerlandschaft im Landkreis Osnabrück dar. In dem Ausschnitt siedelten 2020 fünf Brutpaare, für die von sieben Terminen (zwischen 18.04. und 01.06.2020) mit einer Erfassungszeit von 8,5 Stunden 1.251 Messungen mit Höhen- und Ortsangaben vorliegen (der Gesamtdatenbestand mit circa 10.000 Einzelmessungen aus fast 400 Messreihen zu dieser Art und umfangreiche weitere Messungen zu weiteren Arten harren noch einer vertiefenden Auswertung). In der Zeit wurden während 183 Minuten (circa 36 % der Erfassungszeit) singende Feldlerchen gemessen. Die tatsächliche Gesangsaktivität liegt aber höher. Denn die Messungen konnten immer nur an einem einzelnen Vogel erfolgen. Regelmäßig waren nebenher jedoch weitere Feldlerchen zu hören. Zu berücksichtigen ist ferner, dass die Beobachtungszeit auch für die erfassten Tiere nur Mindestangaben darstellen, denn oftmals wurden die Vögel erst nach Minuten entdeckt, weil sie aufgrund der Höhe und Entfernung mitunter nur schwer ausfindig zu machen waren. Oder sie gerieten wieder aus dem Blick, weil sie beispielsweise vor der Sonne nicht länger zu erfassen waren.

Berücksichtigt man, dass die Gesangsphase je nach Bruterfolg und Witterungsbedingungen in jedem Fall von März bis Juni, teilweise auch bis in den Juli hineinreicht und tageszeitlich der Schwerpunkt zwar in den Morgenstunden liegt, Gesang aber während des ganzen Tages vorgetragen werden kann, lässt sich in einer ersten groben Abschätzung feststellen, dass die erfassten Aktivitäten wohl höchstens 1 % der Gesamtaktivitäten über dieser Fläche abbilden und die Individuen des kleinen Feldlerchenbestandes in einer Saison zusammen sicher 300 Stunden singend über der Fläche zubringen. Die Abbildung veranschaulicht die räumliche Verteilung dieser Sichtungen und die festgestellten Flughöhen.

Deutlich mehr als die Hälfte aller Flüge (58 %) erfolgte in der kritischen Höhe des Rotors. Nimmt man hinzu, dass die Individuen, die in 14 % aller Fälle in Höhen oberhalb des Rotors ihre Singflüge ausführten, aufgestiegen und auch wieder gelandet sind und dabei den kritischen Bereich zweimal durchquert haben, liegt der Anteil der Flüge in kollisionskritischen Höhen bei deutlich über 60 %. Die Daten zeigen, dass ein hohes Risiko auch bei höheren Anlagen und größeren Rotorradien besteht.

Nimmt man die flächige Verteilung und die Höhenverteilung zusammen, so ist bereits aus diesen ersten Ergebnissen ersichtlich, dass die Singflüge für Feldlerchenmännchen ein hohes Kollisionsrisiko immer dann darstellen, wenn eine WEA in ihrem Revier errichtet wird.

Dieses Risiko lässt sich sogar noch weiter konkretisieren: Geht man für die fünf Feldlerchen im Laufe einer Brutsaison von circa 300 Stunden Gesangsflügen und einem Anteil der Flüge in risikoreichen Höhen von 60 % aus, so errechnen sich pro Männchen circa 36 Stunden (oder 2.160 Minuten) Gesangstätigkeit im Risikobereich. Legt man die mittlere Reviergröße der Feldlerche von 2,5 ha zugrunde (zum Beispiel Bauer et al. 2005) und nimmt an, dass diese Fläche gleichmäßig „besungen“ wird, so resultiert für die kritische Höhenzone ein Raum von 2.625.000 m³ (Höhenzone 55 m – 160 m × Revierfläche). In diesem kritischen Raum nimmt der drehende Rotor (im vorliegenden Beispiel ein Radius von 46 m, als kritische Zone wird ein scheibenförmiger Bereich von 2 m – einschließlich Rotorblatt – angenommen; siehe auch maßstabgerechte Darstellung in Abb. 1) ein Volumen von 13.295 m³ ein, was 0,51 % des angenommenen Gesangsraums über dem Revier entspricht. Bei gleichmäßiger Nutzung dieses Raumes entfallen damit im Laufe einer Brutsaison etwa elf Minuten der Gesangszeiten direkt auf den vom Rotor durchlaufenen Bereich.

Verhaltensstudien müssten nun klären, wie häufig Feldlerchen aktives Ausweichverhalten zeigen. Danach ließe sich ermitteln, in welchem Umfang Abschaltungen vorzunehmen sind (siehe hierzu Schreiber 2017a), um das Kollisionsrisiko unterhalb der Signifikanzgrenze (natürliche Mortalität) zu halten.

4.3 Konkretisierungen für die übrigen Vogelarten

Das tatsächliche Risiko lässt sich auch für die übrigen Arten näher eingrenzen. Hierzu können die üblichen visuellen Raumnutzungsanalysen („Spaghettikarten“) herangezogen und einheitlich ausgewertet werden, sofern man von der Repräsentativität der dabei erfassten Flüge und deren Höhenverteilung ausgehen kann (siehe hierzu auch Grünkorn et al. 2016, Seite 260). Wesentlich aussagekräftiger würde es, wenn Punkt 7 des Beschlusses der UMK-Konferenz vom 11.12.2020 („weitere Forschungen“) dazu genutzt würde, weitere systematische Messungen zum Flugverhalten zu veranlassen (siehe Beispiel oben zur Feldlerche beziehungsweise Fritz et al. 2021) und er außerdem zum Anlass genommen würde, eine systematische und zielgerichtete Auswertung der mittlerweile in größerem Umfang vorliegenden Daten aus der Satellitentelemetrie zu veranlassen, um das Flugverhalten der Arten in Raum und Zeit zu quantifizieren. Zu ermitteln wäre dabei, unter welchen Bedingungen (Abstand zum Nest beziehungsweise zum Reviermittelpunkt, Witterung, Tageszeit, Saison) Flugaktivitäten in kritischen Höhen in welchem Umfang erhöht sind.

Ergebnis einer solchen Untersuchung wäre für jede kollisionsgefährdete Vogelart die Feststellung der Erhöhung des Kollisionsrisikos in Abhängigkeit vom Abstand zu den WEA sowie anderen Bedingungen. Liegt das Tötungsrisiko über der Signifikanzschwelle des BVerwG, ist der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG erfüllt.

5 Konsequenzen für die Genehmigung von WEA

Aus diesen Überlegungen und den beispielhaft dargestellten vorläufigen Ergebnissen zur Feldlerche ergeben sich Konsequenzen für die Genehmigung von WEA.

5.1 Zu berücksichtigendes Artenspektrum

Nimmt man die gesetzlichen Regelungen, die Rechtsprechung des BVerwG und das UMK-Papier ernst, dann ist wie bei den Fledermäusen bei der Genehmigung von WEA auch bei den europäischen Vogelarten das Spektrum der kollisionsgefährdeten Arten vollständig und individuenbezogen zu berücksichtigen. Für populationsbezogene Relativierungen gibt es keine Grundlage.

5.2 Maßnahmen bei Überschreitung der Signifikanzschwelle

Ist die oben abgeleitete Signifikanzschwelle überschritten, ist der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG in Verbindung mit § 44 Abs. 5 Nr. 1 BNatSchG erfüllt. Es sind deshalb Vermeidungsmaßnahmen zu ergreifen, die die Aufgabe des Vorhabens, seine Modifizierung oder aber Modifizierungen im Betrieb umfassen können. Als letztere sind Abschaltungen der Anlagen während besonders risikoreicher Phasen unmittelbar wirksame Maßnahmen, die bei Fledermäusen längst gängige Praxis sind und sich auch bei Vogelarten so gestalten lassen, dass der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG nicht mehr erfüllt ist. Zur Klarstellung sei darauf verwiesen, dass dieses Ziel nicht dadurch zu erreichen ist, Abschaltungen lediglich für Zeiten während Mahd, Ernte oder Bodenbearbeitung vorzusehen. Diese Zeiten betreffen lediglich einen kleinen einstelligen Prozentwert der Anwesenheit der Tiere.

Mit Blick auf den Artenschutz kann es damit allerdings sein Bewenden noch nicht haben. Denn die verbleibende Verdopplung des Tötungsrisikos für womöglich gefährdete Vogelarten (zum Beispiel Feldlerche) muss im Rahmen der Eingriffsregelung seinen Niederschlag finden (siehe hierzu auch § 44 Abs. 5 Nr. 1 BNatSchG, der Maßnahmen auch über die signifikante Erhöhung hinaus vorschreibt).

Lässt sich das Tötungsrisiko durch Abschaltungen nicht auf den Wert der natürlichen Mortalität senken, ohne dass die Wirtschaftlichkeit des gesamten Vorhabens auf dem Spiel steht, so steht dem Antragsteller die Möglichkeit offen, eine artenschutzrechtliche Ausnahme zu beantragen (siehe hierzu aber die aktuell offengelegten rechtlichen Hürden: Schumacher und Schumacher 2020).

5.3 Maßnahmenumfang

Auf die Art und den Umfang von artspezifischen Maßnahmen soll hier nicht vertieft eingegangen, sondern lediglich auf einen plausiblen Rahmen verwiesen werden, den Schleswig-Holstein in seinem Leitfaden formuliert hat (MELUND 2020).

6 Lösungsansatz für den Übergang

Zur Feingestaltung des hier vorgestellten Lösungsansatzes sind verschiedene verhaltens- und populationsbiologische Auswertungen vorzunehmen. Ob und wann sie für alle kollisionsgefährdeten Vogelarten ausgearbeitet sein werden, ist offen. Soll der Artenschutz bis dahin nicht weiter ein Spielball unterschiedlichster gutachterlicher Wertungen und behördlicher Entscheidungen sein, bedarf es einer Übergangslösung, die sowohl dem Artenschutz als auch den Zielen des Ausbaus erneuerbarer Energien gerecht wird und nach und nach durch konkretisierte Erkenntnisse zum Tötungsrisiko ersetzt oder ergänzt wird. Der im „Fazit für die Praxis“ skizzierte Ansatz hat sich bereits praktisch bewährt.

7 Vorteile für alle Seiten

Die hier vorgeschlagene konsequente Berücksichtigung des Artenschutzes führt mit Blick auf einen zügigen Ausbau der Windkraft zu einer Reihe von Vorteilen:

- Es wird ein fachlich und rechtlich nachvollziehbarer Rahmen für die Planung von Projekten gezogen, der hinsichtlich des Individuenbezugs beim Tötungsverbot und der Signifikanzanforderungen des Bundesverwaltungsgerichts eindeutig ist.

- Antragsunterlagen, die auf dieser Basis vorgelegt wurden, liefern eine klare Genehmigungsgrundlage.

- Besonders wirkmächtige und spektakuläre Streitpunkte für gerichtliche Auseinandersetzungen entfallen.

- Es erspart manche argumentative Verrenkung und Selbstverleugnung auf Seiten der Gutachter und Genehmigungsbehörden, die nur zu Frust und Zynismus führen.

- Und last but not least: Es kommt zu keiner schleichenden Anhäufung von Defiziten bei der Berücksichtigung des Artenschutzes, die unweigerlich in einer Verlängerung der Roten Listen münden.

Literatur

Band, B., Madders, M., Withfield, D. P. (2007): Developing field and analytical methods to assess avian collision risk at wind farms. In: de Lucas Castellanos, M. (Hrsg.), Birds and Wind Farms – Risk Assessment and Mitigation. Quercus/Libereria Linneo, Madrid.

Bauer, H.-G., Bezzel, E., Fiedler, W. (2005): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas – Passeriformes. Aula, Wiebelsheim.

Bernotat, D., Dierschke, V. (2016): Übergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalität wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen 3. Fassung – Stand 20.09.2016. (letzter Zugriff Februar 2021).

Bick, U., Wulfert K. (2017): Der Artenschutz in der Vorhabenzulassung aus rechtlicher und naturschutzfachlicher Sicht. NVwZ 2017: 346-355.

Fritz, J., Gaedicke, L., Bergen, F. (2021): Raumnutzung von Blässgänsen (Anser albifrons) im Zusammenhang mit der schrittweisen Inbetriebnahme von drei Windenergieanlagen. Naturschutz und Landschaftsplanung, im Druck.

Grünkorn, T., Blew, J., Coppack, T., Krüger, O., Nehls, G., Potiek, A., Reichenbach, M., von Rönn, J., Timmermann, H., Weitekamp, S. (2016): Ermittlung der Kollisionsraten von (Greif)Vögeln und Schaffung planungsbezogener Grundlagen für die Prognose und Bewertung des Kollisionsrisikos durch Windenergieanlagen (PROGRESS) – Abschlussbericht Juni 2016. FuE-Vorhaben FKZ0325300A-D des BMWI. 332 S.

LAG-VSW (Länder-Arbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten; 2015): Fachkonvention „Abstandsempfehlungen für Windenergieanlagen zu bedeutsamen Vogellebensräumen sowie Brutplätzen ausgewählter Vogelarten“. Stand der Bearbeitung: 29.04.2015.

– (2020): Fachliche Empfehlungen für avifaunistische Erfassung und Bewertung bei Windenergieanlagen-Genehmigungsverfahren – Brutvögel. Stand der Bearbeitung: 24.04.2020.

Langgemach, T., Dürr, T. (2020): Informationen über Einflüsse der Windenergienutzung auf Vögel (Stand 25. September 2020). Landesamt für Umwelt Brandenburg. Staatliche Vogelschutzwarte.

MELUND (Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung; 2020): Standardisierung des Vollzugs artenschutzrechtlicher Vorschriften im Hinblick auf das Tötungsverbot bei ausgewählten windkraftsensiblen Großvogelarten in Schleswig-Holstein.

Schreiber, M. (2017a): Abschaltzeiten für Windkraftanlagen zur Reduzierung von Vogelkollisionen. Naturschutz und Landschaftsplanung 49 (3), 101-109.

– (2017b): Populationsbiologische und naturschutzfachliche Überlegungen zum Tötungsverbot. NuR 39, 5-12.

Schumacher, J., Schumacher, A. (2020): Windenergie: sind Ausnahmen vom Artenschutz rechtlich zulässig? Naturschutz und Landschaftsplanung 52 (4), 194-195.

Südbeck, P., Andretzke, H., Fischer, S., Gedeon, K., Schikore, T., Schröder, K., Sudfeldt, C. (2005): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell.

TLUG (Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie; 2017): Avifaunistischer Fachbeitrag zur Genehmigung von Windenergieanlagen (WEA) in Thüringen. 61 S.

UMK-Papier (2020): Standardisierter Bewertungsrahmen zur Ermittlung einer signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos im Hinblick auf Brutvogelarten an Windenergieanlagen (WEA) an Land – Signifikanzrahmen. www.umweltministerkonferenz.de

Fazit für die Praxis

Der auf der Umweltministerkonferenz vorgelegte Bewertungsrahmen bringt keine wesentlichen Neuerungen und trägt nicht zur Bewältigung des Konfliktes Artenschutz versus Windkraft bei. Ein wirksamer Lösungsansatz könnte folgende Aspekte umfassen:

- • Brüten kollisionsgefährdete Vogelarten im Umfeld von WEA, wird für alle Anlagen, die innerhalb der artspezifisch kritischen Radien liegen (LAG VSW 2015; weitere Arten siehe Schreiber 2017a), eine signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos angenommen.

- • Für die betroffenen Individuen ist von einem Risiko von 100 % auszugehen.

- • Durch Abschaltungen ist nach dem Ansatz von Schreiber (2017a) eine Absenkung auf den Wert der natürlichen Mortalität nach Bernotat und Dierschke (2016) zu erreichen.

- • Als Maß für die zum Ausgleich der verbliebenen Mortalitätserhöhung erforderlichen Maßnahmenflächen werden in Anlehnung an MELUND (2020) für den Rotmilan 10 ha pro betroffenes Brutpaar angesetzt, für den Mäusebussard 5 ha. Treten mehrere Arten nebeneinander auf, so werden die Flächen nicht additiv fällig, sondern die Art mit dem höchsten Raumanspruch (zum Beispiel 10 ha für den Rotmilan) deckt auch die übrigen Offenlandarten ab.

- • Die Betroffenheit der Brutpaare wird von Jahr zu Jahr neu ermittelt und dementsprechend werden die Abschaltungen auf die Anlagen verteilt, wohingegen die Maßnahmenflächen über die Laufzeit der Anlagen erhalten bleiben (siehe Schreiber 2017a).

Eingereicht am 07.01.2021, angenommen am 10.02.2021

Kontakt

Dr. rer. Nat. Matthias Schreiber arbeitet als freiberuflicher Biologe. Studium der Biologie, Chemie und Pädagogik in Hannover. Promotion zur Populationsbiologie des Buchfinken in Osnabrück. Danach Referendariat. Seit 1991 gutachterlich als Ornithologe und in den letzten 15 Jahren zunehmend zu Fragen des Arten- und Habitatschutzes in Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie in gerichtlichen Verfahren tätig.

schreiber@schreiber-umweltplanung.de

www.Schreiber-Umweltplanung.de

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.