Der Wald im Spannungsfeld von Klimaschutz und Ressourcenbereitstellung

Der Beitrag analysiert Konflikte zwischen Klimaschutz, Forstwirtschaft und Holzwirtschaft in den Wäldern Deutschlands. Die Tatsache, dass letztere in den vergangenen Jahren von einer CO2-Senke zu einer Quelle von CO2 geworden sind, steht der Erreichung der verbindlichen EU- und nationalen Klimaschutzziele entgegen, wonach Wälder CO2 in großen Mengen der Atmosphäre entziehen und langfristig speichern sollen. Dieser wichtige Teilaspekt des sogenannten LULUCF-Mechanismus wird im Detail vorgestellt. Ursachen für den Verlust der Senkenfunktion sind: (1) zunehmende klimawandelbedingte Waldschäden, insbesondere das Absterben von Altersklassen-Fichtenforsten mit nachfolgender Holznutzung; (2) die energetische Nutzung von circa 50 % des jährlichen Holzaufkommens; (3) eine generell sehr hohe Nutzungsintensität der Wälder; (4) die vergleichsweise geringe Festlegung von Kohlenstoff in langlebigen Holzprodukten; (5) der ebenfalls klimawandelbedingte deutliche Rückgang des Waldwachstums. Aufbauend auf die Analyse wird die Anrechnung von Holz als klimaneutrale Energiequelle in der EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED III) kritisiert und es werden Konsequenzen für forstwirtschaftliches Handeln sowie zur waldpolitischen Steuerung diskutiert. Notwendige Veränderungen im LULUCF-(Wald-)Sektor sind auch Optionen zur Erfüllung von Verpflichtungen, die aus der EU-Wiederherstellungsverordnung (WVO) resultieren. Eingereicht am 18.12.2024, angenommen am 30.3.2025.

von Rainer Luick, Eckhard Jedicke, Thomas Fartmann, Manfred Grossmann, Pierre L. Ibisch, Thomas Potthast und Josef Settele erschienen am 29.04.2025 DOI: 10.1399/NuL.127958This article is also available in English: www.nul-online.de, DOI:10.1399/NuL.127969

1 Einleitung und Fragestellung

Das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen von 1992 führt in Art. 1 die Wichtigkeit und Rolle von natürlichen Speichern und Senken für das Weltklimageschehen aus; das sind in erster Linie Wälder, Moore und extensiv beweidetes Grünland (UNFCCC 1992). Diese Ökosysteme zu erhalten und wiederherzustellen, beeinflusst als ein Faktor, wie drastisch der Klimawandel verlaufen wird. Wie ist die Situation zum Komplex der Wälder einzuschätzen und was folgt an Handlungsnotwendigkeiten daraus? Der vorliegende Beitrag komprimiert dazu wichtige Fakten. In einem Online-Supplement sind tiefergehende Informationen zum Nutzungsstatus und zur ökologischen Situation der Wälder aus globaler, europäischer und nationaler Perspektive zusammengestellt (Webcode NuL2231).

Die globale Waldfläche umfasst aktuell circa 3,7 Mrd. ha; davon gelten noch circa 1 Mrd. ha als Primärwälder. Dazu addieren sich Forstplantagen mit rund 300 Mio. ha. Noch um 1950 gab es schätzungsweise circa 5 Mrd. ha natürliche Wälder. Werden die Verluste an Primärwäldern mit „neuen“ Waldflächen (überwiegend Sukzession und Aufforstungen von Rangelands und Plantagen) verrechnet, gehen die globalen Waldverluste in den letzten Jahrzehnten leicht zurück. Die Verluste von Primärwäldern haben sich allerdings seit 1990 kontinuierlich beschleunigt: In der Dekade 2010–2020 wurden jährlich durchschnittlich circa 35,5 Mio. ha vernichtet. In den EU-Ländern haben sich im Vergleich zur Baseline der 1950er-Jahre in Summe sowohl die Waldflächen als auch die Holzvorräte signifikant positiv entwickelt, wobei die Vorräte (nicht die Waldfläche) in den vergangenen Jahren allerdings wieder zurückgegangen sind (Ceccherini et al. 2020, Clarke et al. 2022, EFI 2023, Estoque et al. 2022, FAO & UNEP 2020, GFW 2024, OWD 2024, STATISTA 2024 WWF 2011).

Neben legalen und illegalen Rodungen ist die dramatische Zunahme an Waldbränden ein relevanter Faktor. Ursache ist überwiegend der Klimawandel. Im Zeitraum 2001–2023 sind weltweit circa 140 Mio. ha Wälder verbrannt, davon zwischen 2016 und 2023 allein circa 70 Mio. ha. Für das Jahr 2023 wurden den weltweiten Waldbränden circa 7,7 Mrd. t CO2-Emissionen zugerechnet, was bei etwa 35 Mrd. t CO2-Gesamtemissionen aller Sektoren weltweit einem Anteil von 22 % entspricht (IPCC 2021, Jones et al. 2024, OWD 2025, STATISTA 2025, WRI 2024).

Im Kontext der Klimaschutzbemühungen ist überaus problematisch, dass die globalen Waldökosysteme seit rund 20 Jahren bilanziell keine CO2-Senken mehr sind. Der Budgetbericht 2023 des Global Carbon Project stellt dazu fest, dass global nur noch etwa die Hälfte der Emissionen aus Waldverlusten durch CO2-Aufnahme in Wäldern ausgeglichen werden (Friedlingstein et al. 2023).

Die Berechnung und Berichterstattung von Treibhausgas- (THG-)Emissionen, THG-Inventaren und anrechenbaren Emissionsreduktionen erfolgt nach international verbindlichen Normen. Für den Komplex der natürlichen Senken, Speicher und Quellen für THG wurde der Sektor Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft (Land Use, Land Use Change, and Forestry/LULUCF) definiert (zur historischen Entwicklung: UBA 2016). Die weiteren Sektoren, die bilanziert werden und über die berichtet werden muss, sind: Energiewirtschaft, Industrie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft.

Für die EU wurden die Erfassungen und Berichtspflichten für den LULUCF-Sektor in einer mehrfach angepassten Verordnung niedergelegt, zuletzt 2023 (LULUCF Regulation (EU) 2023/839, EU 2013, 2018, 2023), und so auch in das EU-Klimagesetz und das Bundes-Klimaschutzgesetz, zuletzt 2024 (KSG 2024), übernommen. Die am 11.5.2023 in Kraft getretene überarbeitete LULUCF-Verordnung umfasst zwei Zeiträume (2021–2025, 2026–2030) mit für die Mitgliedstaaten verbindlichen Zielvorgaben (European Council 2023, DNR 2024):

- In der ersten Periode bis 2025 gilt die Regel, dass die THG-Emissionen die Bindung im Gesamtsektor nicht übersteigen dürfen („No-Debit-Regel“).

- In der Periode 2026–2030 muss der Sektor eine wachsende Netto-THG-Senke erbringen, um das Gesamtziel der EU zur Reduktion der THG-Emissionen (bis 2030 um 57 %) zu erfüllen; diese muss im Jahr 2030 mindestens 310 Mio. t CO2-Äq. betragen. Dazu musste jeder Mitgliedstaat verbindliche nationale Ziele definieren, die in der Verordnung festgelegt sind. Der lineare Zielpfad begann im Jahr 2022 mit dem Durchschnittswert der länderspezifischen THG-Inventardaten beziehungsweise Projektionen für die Jahre 2021–2023 und endet zunächst im Jahr 2030 mindestens bei dem für das jeweilige Land festgelegten Wert, für Deutschland mindestens -25 Mio. t CO2-Äq.

- Die Mitgliedstaaten müssen in ihren nationalen Energie- und Klimaplänen (National Energy and Climate Plan, NECP) darlegen, wie sie die nationalen Ziele erreichen wollen. Der deutsche NECP wurde 29. August 2024 der EU übermittelt (EC 2024 a).

Der vorliegende Beitrag diskutiert folgende Fragen:

- Welche Folgen haben die aktuellen Entwicklungen im Teilsektor Forst des LULUCF auf die vereinbarten Klimaschutzziele?

- Wie können die LULUCF-Ziele für die Wälder in Kombination mit den weiteren gesellschaftlichen Zielen, wie der Umsetzung der EU-Verordnung über die Wiederherstellung der Natur (WVO), erreicht werden?

Dazu werden Zahlen und Fakten zur Situation der Wälder und des Forstsektors als Teil des LULUCF-Sektors im Klimaschutz und politische Weichenstellungen für die Nutzung als vermeintlich klimaneutrale Ressource analysiert und kritisch hinterfragt. Notwendiges Handeln im LULUCF-(Wald-)Sektor ist auch gleichzeitig wichtig zur Erfüllung von Verpflichtungen, die aus der EU-Wiederherstellungsverordnung (WVO, EU-Nature Restoration Regulation) resultieren (EU 2024; siehe dazu Luick et al. 2025 a, b). Eine solche Sektorkopplung in der Umsetzung ist zur Erreichung von Synergien essenziell.

Die von den Wäldern erwarteten gesellschaftlichen Leistungen dürfen nicht auf den Klimaschutz und die Holzproduktion reduziert werden: Das Bundeswaldgesetz (BWaldG) spricht den Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen einen prinzipiell gleichrangigen Wert zu (§ 1 Abs. 1 BWaldG). Dieses Leitbild der Multifunktionalität adressiert damit in unserem Verständnis auch die vielfältigen Ökosystemleistungen (vergleiche auch Deutscher Bundestag 2024 a, Wirth et al. 2015).

2 Der LULUCF-Sektor im forstlichen Kontext

2.1 LULUCF – ein zentraler Faktor im Klimaschutz

Im LULUCF-Sektor (vergleiche Abschnitt 1) werden THG-Emissionen (Quellen) und CO2-Einbindungen (Senken) miteinander verrechnet. Im Unterschied zu den anderen Sektoren besteht keine sektorenübergreifende Verrechnung und es sind gesonderte Emissionsziele festgelegt.

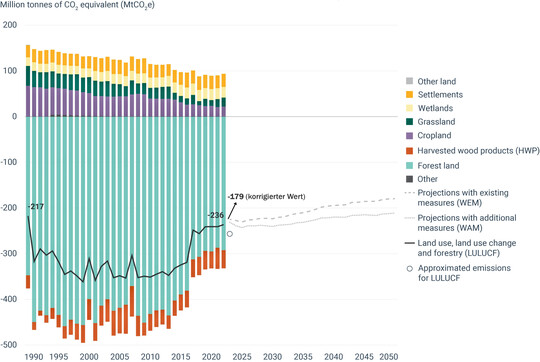

Die LULUCF-Situation in Deutschland ist wie folgt: Die bedeutendsten Quellen sind landwirtschaftliche Böden und hier vor allem entwässerte organische Böden, entwässerte und denaturierte Feuchtgebiete wie Moore sowie Verluste von Baumbiomasse beziehungsweise Wald. Eine Senke entsteht, wenn durch natürliche oder anthropogen veranlasste Prozesse und Aktivitäten mehr CO2-Emissionen eingebunden als THG emittiert werden. Die mit Abstand größte Senke ist (beziehungsweise, wie im Weiteren gezeigt wird: war) die Kohlenstoffeinbindung im Wald in der oberirdischen Biomasse, im Totholz und im Boden (siehe dazu auch die Zeitreihen bis 2018 in Abb. 1). In temperaten Waldökosystemen befinden sich über 50 % des gebundenen Kohlenstoffs in den Waldböden (unter anderem BMEL 2024, Luick et al. 2021, 2022). Kohlenstoff und humusreichere Böden sind zudem für die Waldvitalität von größter Bedeutung. Bodenschutz und Regeneration von Böden spielen deshalb für die Waldsenke eine zentrale Rolle. Neben diesen (möglichen) Senkenleistungen und dem resultierenden Speicher werden dem LULUCF-Sektor langlebige Holzprodukte zugerechnet, die im Holzproduktspeicher für einen bestimmten produktspezifischen Zeitraum Kohlenstoff speichern.

![Abb. 1: Zeitreihen der Treibhausgasemissionen (Summe aus CO

<sub>2</sub>

, CH

<sub>4</sub>

und N

<sub>2</sub>

O in [Mio. t CO

<sub>2</sub>

-Äq.]) im LULUCF-Sektor 1990–2023 mit Berücksichtigung der Ergebnisse der BWI 4, unterschieden nach Landnutzungskategorien; positive Werte: Quelle; negative Werte: Senke (Gensior et al. 2025).](https://www.nul-online.de/vorlagen/webapp/cache/cms/128348_haytimjqhe2q-540x345.jpg)

Für die Erreichung einer Treibhausgasneutralität ist eine ausgeprägte negative THG-Bilanz des LULUCF-Sektors Voraussetzung, die aber nur durch eine hohe und fortdauernde Kohlenstoffeinbindung im Wald und in langlebigen Holzprodukten erreicht werden kann. Denn es ist unrealistisch, dass es aus dem Teilsektor Landnutzung – das ist im Wesentlichen die Art und Weise, wie Landwirtschaft betrieben wird – nennenswert reduzierte THG-Emissionen geben wird. Dies gilt auch für Deutschland und könnte sich durch „Carbon Farming“-Verfahren kaum bedeutend ändern. Deren positive Wirkungen sind zwar erwiesen, sie werden aber in der Praxis kaum umgesetzt. Dazu gehören: (1) der Humusaufbau durch bodenschonende Bearbeitungsverfahren; (2) Fruchtfolgen, die eine Regeneration des Ackerbodens fördern; (3) Anbau von Pflanzen mit einer starken Durchwurzelung; (4) konsequente Untersaaten in der Kultur und Begrünung nach der Ernte; (5) Agroforstsysteme und (6) Einbringen von Pflanzenkohle oder ganz allgemein von Kohlenstoff in den Boden, etwa aus der Pyrolyse von holziger Biomasse aus der Landschaftspflege oder deren Kompostierung (unter anderem BMEL 2023, ENVI 2021, Scheid et al. 2023).

Für den Teilsektor Forst sieht die LULUCF-Verordnung vor, dass als Grundlage für die Bilanzierung durch jeden EU-Staat ein nationaler Anrechnungsplan für die Forstwirtschaft (National Forestry Accounting Plan) für die Zeiträume 2021–2025 und 2026–2030 vorzulegen ist. Dieser muss jeweils den sogenannten Referenzwert für Wälder (Forest Reference Level, FRL) enthalten, gegen den die realen Veränderungen im Wald im jeweiligen Zeitraum bilanziert und angerechnet werden. Der FRL für Deutschland für die Periode 2021–2025 wurde mit einer Senke von jährlich 34,4 Mio. t CO2-Äq. kalkuliert. Er leitet sich im Wesentlichen aus den Ergebnissen der Bundeswaldinventur 3 aus dem Jahr 2012 (BMEL 2018) und der Kohlenstoffinventur aus dem Jahr 2017 her (siehe dazu BMEL 2019, Rock et al. 2021).

Diese Zahl war die Grundlage, warum Deutschland zur Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), dem EU-Klimagesetz und dem Pariser Klimavertrag zur Reduzierung der THG-Emissionen dem LULUCF-Sektor im KSG bereits für die Periode bis 2025 hohe Leistungen zugeordnet hat, was über Klimaneutralität (No Debit) weit hinausgeht. Vor allem Wälder (und mit geringerer Erwartung Moore) sollten künftig die nicht vermeidbaren (Rest-)Emissionen anderer volkswirtschaftlicher Sektoren durch eine deutlich höhere CO2-Bindung kompensieren.

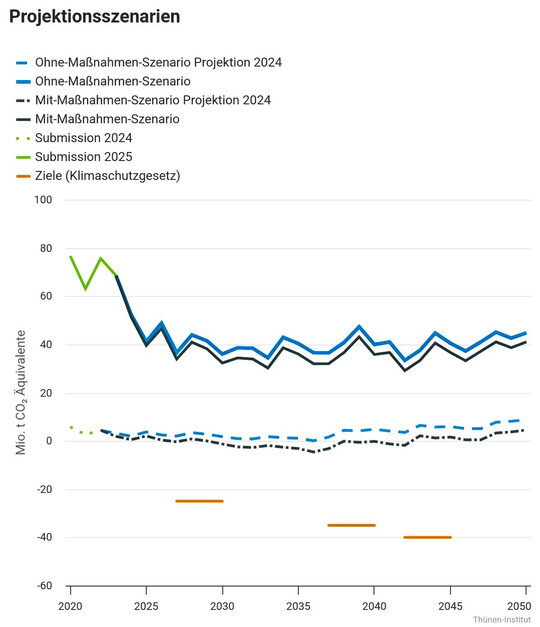

In der zuletzt 2024 geänderten Fassung des KSG werden in § 3a folgende Klimaziele festgeschrieben: Von 2027 bis 2030 soll der LULUCF-Sektor jährlich eine Emissionsbilanz von mindestens -25 Mio. t ?CO2-Äq., von 2037 bis 2040 -35 Mio. t und von 2042 bis 2045 -40 Mio. t CO2-Äq. bereitstellen (Deutsche Bundesregierung 2024 a, UBA 2024 a). Als Maßnahmen sind unter anderem vorgesehen: (1) die Vergrößerung der Waldfläche, (2) Carbon-Forestry-Strategien, also die Anpassung der Bewirtschaftung bestehender Wälder mit dem Ziel, einen höheren Kohlenstoffvorrat zu speichern, und (3) der weitere Aufbau des Kohlenstoffspeichers durch die verstärkte Verwendung langlebiger Holzprodukte.

Diese Gesetzesentscheidung erfolgte auf Basis forstwissenschaftlicher Evidenz und Expertise und der Erwartung, dass die Senken- und Speicherleistungen der Wälder und stofflicher Holzprodukte weiter hoch bleiben und sogar noch gesteigert werden können – obwohl Erkenntnisse, unter anderem aus den Kohlenstoffinventuren, schon länger ein deutliches Nachlassen der THG-Senkenleistung der Wälder signalisierten (unter anderem TI 2024, UBA 2023 a).

2.2 Erkenntnisse der Bundeswaldinventur 4 und Auswirkungen auf erwartete Klimaschutzleistungen

Die am 8.10.2024 veröffentlichten Ergebnisse der Bundeswaldinventur (BWI) 4 (BMEL 2024, siehe auch Textbox 1) und ihre Berücksichtigung bei der Berechnung des Treibhausgasinventars 2025, einschließlich der Rückrechnung für die zurückliegenden Jahre, erforderten eine drastische Korrektur der THG-Bilanzen für den LULUCF-Sektor für die Jahre ab 2018. Statt einer noch für die Jahre 2018–2023 kumulierten (moderaten) Netto-CO2-Quelle von +13,2 Mio. t CO2-Äq. (UBA 2024 d) werden mit dem BWI-4-Daten nun Emissionen in Höhe von +439,40 Mio. t CO2-Äq. bilanziert; das ist das 35-Fache (Gensior et al. 2025, UBA 2025a; zum Verlauf Abb. 1, Tab. 1).

Diese neuen Bilanzwerte entsprechen für 2021 circa 8 %, für 2022 circa 10 % und für 2023 ebenfalls circa 10 % der gesamten jährlichen THG-Emissionen (ohne LULUCF) in Deutschland. Damit ergibt sich für Deutschland ein großes Problem bei der Zielerreichung der CO2-Emissionsreduzierungen, sowohl im Kontext der Senkenziele der EU-LULUCF-Verordnung und des KSG als auch in Bezug auf die Gesamtklimaschutzziele.

Im Januar 2025 hat die Europäische Umweltagentur ihren Monitorbericht vorgestellt (EEA 2025): Demnach ist im zentralen LULUCF-Sektor mit Status 2022 kein Trend erkennbar, dass bis 2030 das jährliche Mitigationsziel von -310 Mio. t CO2-Äq. erreichbar sein könnte. Der Wert für 2022 liegt bei -236 Mio. t CO2-Äq. (Abb. 2). Dabei sind für das Statusjahr 2022 noch nicht die +56,6 Mio. t CO2-Äq nach der aktuellen deutschen THG-Berichterstattung berücksichtigt, sodass der Wert, allein um den deutschen Wert verringert, lediglich noch circa -179 Mio. t CO2-Äq. beträgt. Die Projektion für 2030 wird aktuell mit circa -180 Mio. t CO2-Äq. angenommen oder nur noch circa -120 Mio. t CO2-Äq., die sich allein für den Abzug eines anzunehmenden Werts für Deutschland von circa + 60 Mio. t CO2-Äq. ergeben. Bereits ohne Berücksichtigung aktueller Daten für die Jahre 2017–2022 zeigt sich also, dass das vereinbarte Mitigationsziel von jährlich mindestens -310 Mio. t CO2-Äq. für das Jahr 2030 nicht annähernd erreichbar ist. Deutlich wird auch die bereits für den Bilanzzeitraum 2017–2022 dramatisch nachlassende Senkenleistung des Waldes.

Die Erklärung liegt im Teilsektor Forst: Zur Erfüllung der nationalen, der europäischen und der globalen Klimavertragsziele von Paris wurde für diesen Teilsektor für die Periode 2021–2025 gemäß Forest Reference Level wie dargestellt eine jährliche Senke von -34,4 Mio. t CO2-Äq. kalkuliert. Diese fest eingeplante Senke hat sich nun aber zu einer signifikanten Quelle entwickelt. Die Ursachen sind:

- zunehmende klimawandelbedingte Waldschäden, insbesondere das Absterben von Altersklassen-Fichtenforsten mit nachfolgender Holznutzung und damit verbundenem flächenhaftem Befahren bei Räumung von Schadholz in Kahlhieben infolge von Trockenschäden und damit zusammenhängenden Kalamitäten (Gensior et al. 2024); betroffen sind laut BWI 4 rund 2 Mio. ha, auf denen die Baumbestände geschädigt und teilweise vollständig abgestorben sind; seit 2017 ist der Fichtenvorrat um 18,2 % gesunken (BMEL 2024);

- die energetische Nutzung von circa 50 % des jährlichen Holzaufkommens (siehe Abschnitt 3 und Luick et al. 2022);

- eine generell sehr hohe Nutzungsintensität der Wälder (TI 2024, UBA 2024f);

- die vergleichsweise geringe Festlegung von Kohlenstoff in langlebigen Holzprodukten (BMEL 2024);

- der ebenfalls klimawandelbedingte deutliche Rückgang des Waldwachstums (Holzvorratszuwachs in der BWI 4 insgesamt über alle Baumarten 9,4 m³/ha/a = -16 % gegenüber BWI 3; BMEL 2024).

Zur Erinnerung: Gemäß § 3a KSG soll der LULUCF-Sektor mit den Zieljahren 2030, 2040 und 2045 Senkenleistungen von -25, -35 und -40 Mio. t CO2-Äq. erbringen.

Welche weiteren Auswirkungen diese neuen Evidenzen haben, ergibt sich aus Abb. 3: Auf Basis der BWI-3-Daten aus dem Jahr 2012 und von Daten aus dem THG-Inventar wurden noch im vergangenen Jahr Prognosen zur zukünftigen Entwicklung der Emissionen für den LULUCF-Sektor für die Jahresziele 2030, 2040 und 2045 modelliert (UBA 2024 a, b; gestrichelte Linien in Abb. 3; vergleiche auch Abb. 2, Zeitreihen bis 2017). In den neuen Projektionsdaten (TI 2025, Abb. 3, durchgezogene Linien) sind die THG-Emissionen des LULUCF-Sektors anhand der BWI-4-Daten angepasst. Deutlich wird, dass er langfristig deutlich mehr CO2 freisetzen wird als bisher angenommen. Selbst im Mit-Maßnahmen-Szenario (folgender Absatz) sind die Emissionen weit von den Zielen des Klimaschutzgesetzes entfernt.

Bedeutsam ist in diesem Zusammenhang auch die im Dezember 2024 vom Umweltbundesamt vorgelegte umfangreiche Studie zu vorgesehenen Klimaschutzinstrumenten für alle Sektoren, mit denen die Treibhausgas-Projektionen 2025 modelliert werden. Dabei wird unterschieden zwischen dem Mit-Maßnahmen-?Szenario? (MMS), das bereits beschlossene und weitgehend implementierte Maßnahmen umfasst, und dem Mit-Weiteren-Maßnahmen-Szenario (MWMS), das zusätzlich geplante, aber noch nicht umgesetzte Maßnahmen einbezieht (Hennenberg et al. 2024, UBA 2024 c, siehe auch Abb. 3). Im LULUCF-Sektor war als Grundannahme eine erwartete Reduzierung der Waldsenkenleistung gesetzt. Diese hätte nach den Szenarien durch aktive forstliche Stützungsmaßnahmen (MMS- und MWMS-Maßnahmen) bei Verfügbarkeit entsprechender Programme weiter moderate Senkenleistungen ermöglicht, wenn auch nicht im Bereich der im KSG vereinbarten Zielwerte.

Mit den neuen Daten zum Waldzustand sind diese Projektionsdaten und Ziele nun weitgehend Makulatur. Es ist sogar Utopie, dass allein das No-Debit-Minimalziel für 2025 aus der LULUCF-Verordnung erfüllt werden kann. Das im Februar 2025 vorgestellte Zweijahresgutachten des Expertenrats für Klimafragen stellt dazu fest (ERK 2025):

- Für die Zukunft besteht ein hohes Risiko für noch weiter steigende Emissionen aus dem Wald, denn durch den Klimawandel nehmen Extremereignisse und Störungsereignisse wie Stürme, Dürre oder Schädlingsbefall, die das Ökosystem Wald stark belasten können, weiter zu.

- Es ist völlig ausgeschlossen, dass der LULUCF-Sektor sein erstes Zwischenziel, im Jahr 2030 eine Senkenleistung von -25 Mio. CO2-Äq. zu erbringen, erreichen kann. In Summe, mit den bleibend hohen und vermutlich weiter steigenden Emissionen (70–80 Mio. t CO2-Äq. pro Jahr), muss dann sehr bald eine jährliche Senkenleistung in einer Dimension von 100 Mio. t CO2-Äq. zusätzlich von anderen Sektoren geschultert werden.

- Im LULUCF-Sektor sind für die kommenden Jahre zudem bereits Wirkungen aus quantifizierten Maßnahmen aus dem Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz bilanziert, die allerdings bezüglich der Klimawirkung als überbewertet eingestuft werden.

Unabhängig von den LULUCF-Zahlen schätzt das Umweltbundesamt die Chance, dass Deutschland seine Klimaschutzziele mit 65 % Emissionsminderung bis 2030 gegenüber dem Stand von 1990 erreicht, als realistisch ein, wenn die eingesetzten klimapolitischen Instrumente weiter konsequent umgesetzt würden (UBA 2025 b). Dagegen verschärfe sich die Lücke zu den Zielen der EU-Klimaschutzverordnung, insbesondere aufgrund unzureichender Erfolge in den Sektoren Verkehr und Gebäude. Der LULUCF-Sektor ist in diesen Einschätzungen aufgrund seiner Sonderstellung (siehe Einleitung zu Abschnitt 2.1) allerdings nicht enthalten.

2.3 Handeln oder neue Deutungsmodelle?

Die Implikationen dieser Daten sind für unseres Erachtens notwendige neue forstpolitische Rahmensetzungen, die dann auch paradigmatische Auswirkungen auf das forstökonomische und waldbauliche Handeln und die Ausgestaltung relevanter Instrumente hätten, gravierend. Denn anders als die durchaus sinnvollen und umsetzungsfähigen Maßnahmenempfehlungen, die das Umweltbundesamt noch im Dezember publizierte (UBA 2024 c), sind jetzt nur radikale Maßnahmen mit völlig anderen Skaleneffekten in der Lage, noch korrigierend auf den LULUCF-Sektor Einfluss zu nehmen. Neben einer massiven Aufstockung der Finanzmittel im Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz kann die gleichfalls eine solide eigenständige Finanzierung erfordernde Umsetzung der WVO wesentlich dazu beitragen (Luick et al. 2025 b). Möglicherweise wird der entscheidende Hebel zum Handeln die Verurteilung der Bundesregierung zur Besserung (Einhaltung) der Emissionsziele im LULUCF-Sektor sein (siehe Abschnitt 1 und 2.4).

Bemerkenswert ist der feststellbare kommunikative Paradigmenwechsel in forstpolitischen sowie in forst- und holzwirtschaftlichen Kreisen. So war noch bis vor einigen Jahren die mengenmäßig fast uneingeschränkte „Lieferfähigkeit“ des Waldes für stofflich und energetisch nutzbares Holz bei gleichzeitigem Vorratsaufbau Grundelement des Narrativs einer nachhaltigen, klimaschutzfördernden Forstwirtschaft (unter anderem Waldbericht der Bundesregierung 2017, Deutsche Bundesregierung 2017). In seiner Stellungnahme bezeichnet der Wissenschaftliche Beirat für Waldpolitik beim BMEL zur Einordnung der Ergebnisse der BWI 4 die im KSG formulierten Sollziele für den Sektor LULUCF jetzt als „zu ambitioniert“ (WBW 2024). „Um nicht dauerhaft unrealistische Ziele zu verfolgen, sollten diese überprüft und anhand abgestimmter Szenarien und geeigneter Modelle unter Einbeziehung von Unsicherheit angepasst“ und der LULUCF-Sektor „mit in die sektorenübergreifende Gesamtrechnung und aggregierte Betrachtung“ des KSG einbezogen werden.

Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände (AGDW) forderte in ihrem Positionspapier zur Bundestagswahl 2025, die LULUCF-Verordnung und das deutsche KSG dringend zu ändern. Konkret sollten die vorgegebenen Senken- und Speicherleistungen (Holzvorräte) der Wälder deutlich abgesenkt werden, um die bisherige Höhe der Holznutzung weiter zu ermöglichen (AGDW 2025 a) – eine Auffassung, die nicht nur die nationale Gesetzeslage, sondern auch verbindliche völkerrechtliche Verpflichtungen infrage stellt. Die AGDW wirbt auch nach Veröffentlichung ihres Statements noch für die von ihr unterstützte Initiative „Wald ist Klimaschützer“ (AGDW 2025 b): „8 Tonnen CO2 bindet unser Wald pro Jahr und Hektar“. Die Initiative verkündet weiterhin: „Der Wald ist der bedeutendste Klimaschützer Deutschlands! Er bindet mit mehr als 127 Millionen Tonnen CO2 (inkl. der Holznutzung) 14 % des jährlichen CO2-Ausstoßes der deutschen Volkswirtschaft“. Unkritisch und sogar zwangsläufig ist, dass aufgrund der neuen systemischen Bedingungen der Referenzwert für Wälder für den Zeitraum 2026–2030 deutlich angepasst werden muss. Es ändern sich dadurch nicht die THG-Emissionen aus dem System Wald und die gesetzlichen Zielwerte, aber das Bilanzierungssystem bekommt eine neue Eichung.

Die Durchführung der Bundeswaldinventur (BWI) ist ein gesetzlicher Auftrag gemäß § 41a BWaldG und liefert eine zentrale Datenbasis zum Zustand unserer Wälder. Inventuren wurden bisher viermal durchgeführt: 1987, 2002, 2012 und 2022. Seit 2010 ist ein zehnjähriger Wiederholungsturnus gesetzlich festgelegt. Ergänzt wird die BWI durch die Erhebungen zur Kohlenstoffinventur auf Basis einer Unterstichprobe der BWI, die bisher zweimal durchgeführt wurde (2008 und 2017). Die BWI basiert auf der terrestrischen Erhebung und Auswertung von circa 80.000 systematisch verteilten Rasterflächen über ganz Deutschland. Die wichtigsten Ergebnisse der BWI 4 (mit Status von 2022; BMEL 2024, WBW 2024) sind folgende:

- Der Wald in Deutschland hat mit Status 2022 einen Holzvorrat von 3,7 Mrd. m3 oder durchschnittlich 335 m3/ha. Gegenüber 358 m3 aus der BWI 3 ist das eine leichte Abnahme.

- Im Vergleich zur BWI 3 (1) hat der Zuwachs um rund 16 % auf 9,6 m3/ha und Jahr abgenommen; (2) wuchs die Fläche der Laubbäume um 7 % und der Fichtenanteil reduzierte sich um 17 %; (3) erhöhte sich die Totholzmenge mit 29,4 m3/ha um circa 30 %; (4) stieg der Anteil des Holzvorrats von Bäumen mit einem Brusthöhendurchmesser > 50 cm um 22 %.

- Verglichen mit der Kohlenstoffinventur von 2017 ist der Holzvorrat um 220 Mio. m3 oder 18,2 % zurückgegangen. Insgesamt hat der Kohlenstoffvorrat im Wald um 41,5 Mio. t (-3 %) abgenommen.

- Bei einem wichtigen Kennwert naturnaher Wälder, den Bäumen mit ökologisch bedeutsamen Merkmalen (Mikrohabitate wie Höhlen, Pilzkonsolen oder Kronentotholz), gibt es bei geringem Ausgangswert keine Veränderung.

- Der ökologische Zustand der Wälder in öffentlichem Besitz ist besser als der von Privatwäldern, wobei die kleineren Privatwälder insgesamt wiederum noch einen deutlich besseren ökologischen Zustand aufweisen als große private Forsten. Diese werden weitgehend als wenig naturnah eingestuft.

- Es gibt nach wie vor keine grundlegende Trendumkehr im Verhältnis zwischen Laubwäldern und Nadelforsten; nur in öffentlichen Wäldern überwiegt mittlerweile der Laubwald gegenüber Nadelforsten.

Der LULUCF-Sektor hat sich nicht nur in Deutschland in eine problematische Richtung entwickelt, denn in Summe haben die EU-Staaten im Zeitraum 2002–2020 etwa ein Viertel ihrer Waldbestände mit Senkenwirkungen verloren; neuere Auswertungen sind noch nicht verfügbar. Die wichtigsten Triebkräfte für diese Entwicklungen sind mit der deutschen Situation identisch: (1) Effekte der klimawandelbedingten Waldschäden, (2) zu hohe Erntemengen und (3) die starke Zunahme der energetischen Nutzung von Frischholz, das bilanziell dann sofort als THG-Emission gewertet wird und nicht mehr zum Aufbau eines langlebigen Produktspeichers beitragen kann. Dramatische Entwicklungen bis hin zum kompletten bilanziellen Verlust der Senkenleistungen ihrer Wälder gibt es in den folgenden Ländern: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Irland, Kroatien, Litauen, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowenien und Tschechische Republik. Neue Daten zeigen für Schweden einen rapiden Rückgang der Wald-Kohlenstoffsenke aufgrund der Ausdehnung der Ernteflächen; in Finnland wird der Waldsenkenrückgang ebenfalls auf die massive Zunahme der direkten energetischen Nutzung von Stammholz zurückgeführt (Camia et al 2022, Hennenberg et al. 2022, PFPI 2022).

Möglicherweise werden aber diese faktischen Entwicklungen keinerlei rechtliche Konsequenzen für die EU-Länder haben, denn die LULUCF-Verordnung enthält auch zahlreiche legale Begründungsoptionen, dass Ziele nicht erreichbar waren, zum Beispiel, wenn die Einhaltung von vereinbarten CO2-Minderungszielen durch natürliche, zufällige Störungen und Auswirkungen des Klimawandels nicht möglich war und dies durch Nachweise belegt werden kann.

2.4 Die Klimaschutzleistungen des Waldes auf dem Richtertisch

Im Mai 2024 gab es in einem Klageverfahren der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen die Bundesregierung, das vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg verhandelt wurde, ein wegweisendes Urteil (DUH 2024, BVRDB 2024): Die DUH klagte auf Einhaltung der EU-Klimaschutzverordnung und explizit der LULUCF-Verordnung. Klagegrund war unter anderem, dass, sollten die gesetzlich bindenden EU-Klimaschutzvorgaben nicht eingehalten werden, Deutschland ab 2030 jährliche Strafzahlungen in zweistelliger Milliardenhöhe für den Erwerb von Emissionszertifikaten aus anderen EU-Staaten drohten.

Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg folgte der Klagebegründung weitgehend und stellte fest:

- Der Bundesregierung steht ein weiter Auswahl- und Einschätzungsspielraum zu, welche Maßnahmen sie in das Klimaschutzprogramm aufnehmen möchte. Aber ein Klimaschutzprogramm, dessen Maßnahmen nicht geeignet sind, die Ziele des § 3a KSG zu erreichen, entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben.

- Die Entscheidung der Frage, ob und in welchem Umfang Maßnahmen zu einer Verminderung der Treibhausgasemissionen beitragen können, hängt wesentlich von Prognosen ab und unterliegt daher nur einer eingeschränkten gerichtlichen Kontrolle. Das Klimaschutzprogramm 2023 der Bundesregierung enthält allerdings keine explizite Prognose, ob die aufgeführten Maßnahmen im LULUCF-Sektor geeignet sind, die Ziele des § 3a Abs. 1 KSG einzuhalten.

- Das Klimaschutzprogramm 2023 hält die gesetzlichen Vorgaben des § 3a KSG für den LULUCF-Sektor nicht ein. Die Beklagte wird verurteilt, unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts das Klimaschutzprogramm 2023 nach § 9 KSG durch Beschluss der Bundesregierung um die erforderlichen Maßnahmen zu ergänzen, damit entsprechend der Vorgabe in § 3a Abs. 1 KSG der Mittelwert der jährlichen Emissionsbilanzen des jeweiligen Zieljahres und der drei vorhergehenden Kalenderjahre des Sektors LULUCF wie folgt verbessert wird: (1) auf mindestens -25 Mio. t CO2-Äq. bis zum Jahr 2030; (2) auf mindestens -35 Mio. t CO2-Äq. bis zum Jahr 2040; (3) auf mindestens -40 Mio. t CO2-Äq. bis zum Jahr 2045.

Das Urteil wurde am 13. September 2024 rechtskräftig, nachdem das zuständige Bundesumweltministerium (BMUV) auf eine Revision verzichtete. Es ist das erste Mal, dass ein Umweltverband eine rechtskräftige Verurteilung der Bundesregierung zu sofortigen konkreten Klimaschutzmaßnahmen vor einem Verwaltungsgericht erwirken konnte; für die neue Bundesregierung besteht also dringender Handlungsbedarf. Da es nach dem Urteil bislang aber keinerlei legislative Initiativen der (alten) Bundesregierung gab, hat die DUH am 30.1.2025 beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einen Vollstreckungsantrag eingereicht (DUH 2025). Insbesondere vor dem Hintergrund der im Abschnitt 2 im Detail dargestellten völlig neuen Evidenzen ist offen, wie die weitere rechtliche Bewertung dieses Sachverhalts ausfallen wird.

3 Die neue Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU

Die EU hat zur Reduzierung der THG-Emissionen ein Minus von 55 % bis zum Jahr 2030 gegenüber dem Referenzwert 1990 und Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 als Ziele definiert (EC 2021 c). Das zentrale Umsetzungsinstrument der EU zur Erreichung der Klimaziele ist die Erneuerbare-Energien-Richtlinie (Renewable Energy Directive, RED). Am 12.9.2023 wurde eine novellierte Fassung (RED III) nach kontroversen Verhandlungen im Trilog vom EU-Parlament gebilligt; am 9.10.2023 stimmte der Rat zu. Am 1.11.2023 in Kraft getreten, muss die neue RED III nun innerhalb von 18 Monaten bis 21.5.2025 von den Mitgliedstaaten in nationale Gesetze überführt werden (EC 2023 c). Die RED III ist auch ein zentraler Baustein des Legislativpakets „Fit for 55“ im Green-Deal-Projekt.

Im Kontext der WVO (vergleiche Luick et al. 2025 a, b) sind vor allem die neuen Regelungen zur energetischen Nutzung von Holz relevant, die während des Gesetzgebungsverfahrens besonders kontrovers debattiert wurden. Denn die aktuelle Definition von Holz als erneuerbarer Energieträger rechtfertigt die Subventionierung und steuerliche Privilegierung von Energiegewinnungsanlagen (Wärme, Strom, Kraftstoffe) über Holz und die klimabilanzielle Verrechnung als im Grunde nicht stattgefundene Emission. Unter anderem wurde von der Wald- und Forstindustrie wiederholt und fälschlicherweise geäußert, dass geplant sei, das Verbrennen von Holz in privaten Öfen und in kommunalen Pellet- und Hackschnitzelanlagen generell zu verbieten, was so nicht stimmt.

Richtig ist, dass sich sowohl der EU-Umweltausschuss des Europäischen Parlaments als auch das Parlament selbst im Gesetzgebungsverfahren klar dafür ausgesprochen hatten, dass die Verwendung von primärer Holzbiomasse zur Energieerzeugung schrittweise reduziert werden solle und auch nicht weiter finanziell gefördert werde. Unter dem schwedischen Ratsvorsitz haben sich dann allerdings diejenigen Mitgliedstaaten durchgesetzt, in denen die Holzindustrie eine große Rolle spielt und für die Holz als vermeintlich klimaneutrale Energieressource eine wichtige Rolle bei der Zielerreichung von Klimazielen spielt. Dazu gehört auch Deutschland. Entgegen wissenschaftlicher Evidenz (zum Beispiel Leturq 2020, Luick et al. 2022, Seo et al. 2024, Sterman et al. 2018, Tran et al. 2023, Welle et al. 2021), dass die Verbrennung von Holz ein erheblicher Treiber für die Emission von klimaschädlichem CO2 ist, wird in der neuen RED III Holz weiter pauschal als klimaneutral gewertet.

Die neuen Normen und eingebaute Interpretationen erlauben nun, dass der Einsatz von sogenannter „primärer holzartiger Biomasse“ zur Energieerzeugung mit wenigen Einschränkungen fast unreglementiert weiter möglich ist. Im Detail gibt es in der neuen RED III zum Komplex einer energetischen Nutzung von Holz lediglich die folgenden Setzungen (EC 2023 c):

- Als erneuerbare Energie darf die über Holz bereitgestellte Energiemenge mit Null CO2-Emissionsäquivalenten im Energiemix verrechnet werden. Kommentar: Kraftwerke können sogar die entsprechenden CO2-Zertifikate noch verkaufen. Das lässt sich ebenso wenig wissenschaftlich begründen wie die neutrale Bewertung der Emissionen.

- Rundholz in „Industriequalität“, das zur Energieerzeugung verbrannt wird, darf nicht mehr direkt finanziell unterstützt werden. Kommentar: Aufgrund vieler innovativer Entwicklungen im Holz-Werkstoffbereich, insbesondere für Buche, ist zunehmend eine stoffliche Verwertung von Holzsortimenten in konstruktiven Anwendungen möglich, die bisher als minderwertig galten. Begriffe wie „Restholz“, „Schadholz“ oder Holz „minderer Qualität“ verschleiern daher, dass auch in Deutschland für die Produktion von Pellets und Hackschnitzel stofflich verwertbares Stammholz eingesetzt wird. Eine Untersuchung von Robin Wood (2023) von Holzpoldern an sieben Standorten von Werken für die Pelletproduktion und von Wärmekraftwerken in Ost- und Norddeutschland weist darauf hin, dass circa zwei Drittel des Holzes teils hohe stoffliche Qualitäten aufwies. Dies steht im Kontrast mit Aussagen des Deutschen Pelletinstituts (DEPI 2024), dass „Pellets in Deutschland zu etwa 90 % aus Sägespänen und Resthölzern hergestellt werden, die als Nebenprodukte der Sägeindustrie anfallen“.

- Holz, das aus „alten Wäldern“ stammt und energetisch in Kraftwerken genutzt werden soll, muss besondere Auflagen erfüllen. Kommentar: Die Definition von „altem Wald“ und „besonderen Auflagen“ ist den EU-Mitgliedstaaten überlassen und soll in den nationalen Rechtsvorschriften des Erntelandes festgelegt werden. Damit ist zu befürchten, dass eher holzwirtschaftliche Interessen verfolgt werden und objektive ökologische Sachverhalte in vielen Ländern kaum Berücksichtigung finden.

- Holz, das aus sogenannten „Sanitärhieben“ stammt (unter anderem zur Kalamitätenbekämpfung und -prävention, zur Waldbrandprävention, nach Sturmereignissen) kann weiter uneingeschränkt energetisch genutzt werden und unterliegt auch keiner Subventionsbegrenzung. Die entsprechenden Regelungen werden von den Mitgliedstaaten festgelegt. Kommentar: In diese Kategorie und Auslegung können zum Beispiel auch die großflächigen Kahlhiebe in den rumänischen Karpaten (dort auch in Schutzgebieten wie Nationalparken und FFH-Gebieten) sowie die großflächigen Räumungen im Harz und in anderen mitteldeutschen Regionen fallen (unter anderem Luick et al. 2022).

- Primärwälder und Wälder mit sehr hohem Artenreichtum sollen über die Ausweisung von sogenannten „No-go-Areas“ geschützt werden. Die entsprechenden Regelungen und Ausweisungen sind den Mitgliedstaaten überlassen. Die Hersteller von Biobrenn- und Biokraftstoffen aus forstlicher Biomasse müssen eine „Zuverlässigkeitserklärung“ ausstellen, dass ihre Ressourcen nicht aus No-go-Areas stammen.Kommentar: Es bleibt abzuwarten, ob diese No-go-Areas nach objektiven Kriterien und in ausreichender Weise ausgewiesen und von welchen Einrichtungen und auf Basis welcher Kriterien „Zuverlässigkeitserklärungen“ ausgefertigt werden.

In Summe haben die Festlegungen in der neuen RED III zur energetischen Holznutzung eine hohe Auslegungselastizität, die in den nationalen gesetzlichen Umsetzungen das Risiko der Wirkungslosigkeit birgt. Es ist nun weiter möglich, dass Holz aus Primärwäldern in Kraftwerken verbrannt wird, um Strom zu produzieren, denn Auflagen gelten nur für Herkünfte aus den EU-Mitgliedstaaten. Davon profitiert in Deutschland zum Beispiel das 730-MW-Kraftwerk von Onyx Power in Wilhelmshaven, das aktuell von Steinkohle auf Holz als Energieträger umgerüstet wird. Der Bedarf an Pellets liegt bei circa 3 Mio. t pro Jahr, die vermutlich überwiegend importiert werden. Das Kraftwerk gehört mehrheitlich der US-amerikanischen Riverstone Holding, die auch Haupteigentümer des Pelletkonzerns ENVIVA ist, der allein im Südosten der USA zehn Megafabriken betreibt. Der Rohstoff kommt weitgehend aus Großkahlhieben – und das nachweislich auch aus Regionen, die globale Biodiversitätshotspots sind. Onyx bezeichnet sich selbst als eines der weltweit umweltfreundlichsten Kraftwerke; geplant ist auch, dass mit dem „klimaneutralen Strom grüner Wasserstoff“ hergestellt werden soll (NABU et al. 2023, ONYX 2024). Für die Umrüstung bekommt das Kraftwerk umfangreiche Subventionen und kann äquivalent, da ja nach bestehender Norm im Grunde keine Energie eingesetzt wird, noch CO2-Emissionszertifikate verkaufen.

Aktuell läuft auch in Deutschland der Prozess der nationalen Umsetzung und Konkretisierung der RED III in die nationale Gesetzgebung. Für wenige Bereiche (Solar und Planungsbeschleunigungen) wurden im KSG von 2024 bereits Regelungen erlassen; andere, wie der Bereich Windenergie auf See, sind seit vielen Monaten im parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren steckengeblieben (Deutsche Bundesregierung 2024 a). Für den Sektor Biomasse ist bislang (Status März 2025) noch nicht einmal ein konsolidierter Entwurf bekannt. Offiziell ist bislang lediglich ein Eckpunktepapier mit sehr allgemeinen Fragen und der Feststellung, dass das nachhaltig verfügbare Biomassepotenzial in Deutschland und weltweit begrenzt ist (BMWK et al. 2022). In einem Entwurf des eigentlich schon 2023 vorzulegenden Nationalen Biomasseplans wird klar ausgeführt, dass (1) schon jetzt die verfügbaren Holzressourcen weitgehend bewirtschaftet werden, (2) die schon mehr als hälftige direkte Verbrennung nicht nachhaltig ist und (3) die stoffliche Verwertung deutlich priorisiert und ausgebaut werden muss (Klimareporter 2024 a).

Grundsätzlich lässt die RED III den EU-Ländern großen Spielraum, selbst zu entscheiden, welche erneuerbaren Energien finanziell unterstützt werden und wie Biomasse in den nationalen Gesetzen behandelt wird. Doch es ist mehr als fraglich, ob sich diese Erkenntnisse dann auch derart deutlich in der nationalen RED-III-Umsetzung der neuen Bundesregierung wiederfinden werden.

4 Konsequenzen für das Handeln: Erreichbarkeit der LULUCF-Ziele vor dem Hintergrund systemischer Strategien

Mit Status 2023 wurde in Deutschland circa 22 % des Brutto-Endenergieverbrauchs aus erneuerbaren Energien gedeckt. Von dieser Energiebereitstellung stammen 49 % aus Biomasse (Holz und Anbaubiomasse). Der Wärmesektor, der circa 50 % Anteil am Gesamtenergieverbrauch ausmacht, wird beim Anteil erneuerbarer Energien (circa 64 %) von Holz und Holzprodukten wie Pellets dominiert. Das erklärt im Wesentlichen die enorme Zunahme des Holzaufkommens in Deutschland. Auch bei der Stromerzeugung wird vor allem in größeren Kraftwerken – auch in Deutschland – zunehmend Holz als Energieressource eingesetzt. Insgesamt wird circa die Hälfte des jährlichen Holzaufkommens in Höhe von rund 60 Mio. m3 energetisch genutzt (alle Angaben aus UBA 2024 e). In einem Online-Supplement haben wir in den Abschnitten 4, 5 und 6 detailliert ergänzende Fakten zur Rolle von Holz bei der Gestaltung der Energiewende zusammengestellt (Webcode NuL2231).

Szenarien und Modelle des Thünen-Instituts für Waldökosysteme gehen davon aus, dass unter Berücksichtigung der forstlichen Nachhaltigkeitsprinzipien bis zum Jahr 2050 lediglich noch ein jährliches Holzaufkommen von circa 40 Mio. m3 realistisch erscheint. Gleichzeitig sind weiter hohe Schadholzanteile von circa 40 % wahrscheinlich, sodass lediglich noch circa 25 Mio. m3 Frischholz jährlich zu erwarten sind (Bolte 2022). Besonders vulnerabel sind relativ kleine und fragmentierte Waldgebiete, die sich stärker erwärmen als große, sowie insbesondere die verbleibenden Nadelbaummonokulturen (Mann et al. 2023). Diese Entwicklungen werden in den Ergebnissen der Bundeswaldinventur 4 mehr als deutlich (siehe auch Textbox 1). Bleibt es bei der aktuellen Holznachfrage und vor allem bei dem von der Holzenergielobby geforderten weiteren Ausbau holzbasierter Energieversorgung, wie zum Betrieb von Wärmenetzen, sind folgende Szenarien realistisch:

- Ein fortgeführter hoher Einschlag wird automatisch zu einer Absenkung der Holzvorräte und des Durchschnittsalters der Wälder führen. Es gibt aus forstlicher Sicht sogar dezidiert diesbezüglich Forderungen, mit der Begründung, dass (1) dadurch unsere Wälder klimaresilienter würden, weil junge Bestände weniger kalamitätsgefährdet sind, und (2) auf den Ernteflächen neue Baumarten schneller aufgepflanzt werden können (unter anderem WBW 2021). Eine kontinuierliche Absenkung der Vorräte hätte allerdings unmittelbar Auswirkungen auf die den Wäldern zugeordneten Speicher- und Senkenfunktionen zur Zielerreichung der EU- und UN-Klimaschutzziele (siehe Abschnitt 2). Denn nach dem europäischen und deutschen Klimaschutzgesetz sollen die Wald-Speicher und -Senken für Kohlenstoff eigentlich kontinuierlich anwachsen.

- Bei gleichbleibend hohem und weiter zunehmendem Energieholzbedarf wird der Importanteil von Holz deutlich zunehmen. Damit wird es fast automatisch zu ILUC-Effekten (indirekten Landnutzungsänderungen) kommen, denn es ist sehr wahrscheinlich, dass Holz aus wenig nachhaltigen Bewirtschaftungen auf den deutschen Nachfragemarkt mit hohen Preisen geschleust wird und an anderer geografischer Stelle, in Regionen mit kaum vorhanden Nachhaltigkeits- und Compliance-Standards, zu negativen Klimawirkungen führt.

Unsere Schlussfolgerungen sind, dass keine dieser Szenarien und Forderungen sowohl auf Grundlage der bestehenden Rechtsrahmen als auch aus grundsätzlich ökologischen Begründungen vertretbar sind. Die Konsequenzen aus den notwendigen Neubewertungen der Klimaschutzleistungen der Wälder sind vielmehr, Holz als wertvolle und knapper werdende Ressource zu sehen. Aus unserer Sicht sind die folgenden Handlungsfelder zu adressieren und dafür notwendige Gestaltungsräume zu entwickeln sowie Förderinstrumente bereitzustellen, die auch weitgehend mit den Zielen und den Umsetzungserfordernissen der WVO korrelieren (siehe auch Abschnitt 5):

- Förderung der Entwicklung arten- und strukturreicher, klimaresilienter Waldbestände mit heimischen (europäischen) Baumarten und deren diversifizierter Nutzung (für Konflikte in derzeit noch geschlossenen Fichtenbeständen zwischen einer weiteren Vorratserhöhung und Einbringen von Mischbaumarten beziehungsweise Vorverjüngung sind Entscheidungen im Einzelfall zu treffen).

- Ermöglichung des temporären Einstellens der Holznutzung zur Erholung von an sich naturnahen Laubmischwäldern im Sinne des Konzepts der proforestation (vergleiche Moomaw et al. 2019).

- Kompromissloser Erhalt und Schutz der letzten Reste von Primärwäldern beziehungsweise alter, seit Jahrzehnten ungenutzter Wälder und konsequente Umsetzung der vereinbarten Wildnisflächenziele der Nationalen Biodiversitätsstrategie.

- Förderung der Waldökosystemvitalität durch Waldmehrung zur Vergrößerung kritisch kleiner Waldfragmente sowie Arrondierung stark fragmentierter Bestände zur Reduktion von Randeffekten.

- Konsequente Verstärkung des Waldbodenschutzes durch Reduktion der Befahrung beziehungsweise Vergrößerung der Rückegassenabstände und ein Verbot ganzflächiger Bodenbefahrung und -bearbeitung insbesondere auch auf Kalamitätsflächen. Hierzu gehört auch das Verbot von großflächigen Kahlschlägen sowie der quantitativen Räumung von Totholz auf Kalamitätsflächen zur Wahrung einer Mindestbedeckung der Böden (Bodenmikroklimaschutz unter anderem durch Beschattung, Befeuchtung) und der Förderung der zukünftigen Bodenbildung. In allen Wäldern ist die Bodenbildung unter anderem durch Förderung von Totholz und die Verhinderung starker Erwärmung und Austrocknung zu fördern.

- Förderung des Schutzes des Waldinnenklimas durch Verhinderung von zu stark auflichtenden Holzeinschlägen (Schirmschläge) sowie Bewahrung oder bestmögliche Wiederherstellung der waldhydrologischen Funktionen (einschließlich Rückbau von Entwässerungen).

- Vorsichtige Anwendung des Prinzips der assisted migration und Nutzung der epigenetischen Plastizität dafür geeigneter Baumarten (unter anderem Buche, Weißtanne, Eichen-Arten) in der Forstwirtschaft. Damit ist die Ausbreitungsförderung von Baumarten gemeint, die sich klimawandelbedingt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch natürlich auf potenziell dann geeigneten Standorten ausbreiten werden. Diese Strategie sollte möglichst nur zur Anwendung kommen, wenn keine spontane Waldökosystementwicklung mit heimischen Baumarten zu beobachten ist.

- Substanzielle Reduktion des Einsatzes von Waldholz zur Energieerzeugung, das auch stoffliche Verwertungsoptionen hat (unter anderem Verbundwerkstoffe, Dämmstoffe, neuartige bioökonomische Produkte) und Aufbau eines erhöhten C-Speichers in Form von langlebigen Holzprodukten.

- Verbot von Importen von nicht nachhaltig erzeugten Holzressourcen in Verbindung mit einer raschen Umsetzung und Anwendung der bereits 2023 verabschiedeten EU-Verordnung über entwaldungsfreie Produkte (EU-Entwaldungsverordnung).

- Ausbau von zusätzlichen Erzeugungsoptionen für Industrie-, Energie- und Wertholz außerhalb des Waldes über Agroforstsysteme.

- Etablierung nachhaltig wirksamer Finanzierungsinstrumente mit Anreizkomponente für Mehrgewinnstrategien im Wald/Forst, welche die Ressourcenbereitstellung für Klima, Boden, Wasser, Biodiversität und Gesundheit gleichermaßen bedient sowie Klimaanpassung zur Erhaltung und Förderung dieser Funktionen auch unter den Voraussetzungen der wachsenden Folgen der Klimakatastrophe realisiert.

- Intensivierte Forschung zu Steigerungsmöglichkeiten des landbasierten Klimaschutzes, der Klimaanpassung und der Multifunktionalität auf Basis der Bewertung vor allem von regulierenden Ökosystemleistungen im Forstsektor (Multifunktionalität).

- Aufbau eines realistischen Monitorings der Kohlenstoffbilanzen im LULUCF-Sektor auf Basis des aktuellen Wissens- und Forschungsstandes unter Nutzung von Nah- und Fernerkundungsdaten sowie Korrektur von fehlerhaften Be- beziehungsweise Anrechnungen von Klimaschutzwirkungen von Wäldern und Holz als erneuerbarer Energieträger in LULUCF-Bilanzen.

Neben der Aufstockung und Weiterentwicklung der Förderinstrumente wie das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz mit Förderrichtlinien wie „Klimaangepasstes Waldmanagement PLUS“ bedarf es dringend einer zeitgemäßen, novellierten nationalen Waldgesetzgebung, die vor allem Boden- und Waldmikroklimaschutz sowie Waldmonitoring und eine angemessene Honorierung von Waldökosystemleistungen regelt.

5 Synergien zwischen LULUCF und Wiederherstellungsverordnung

Die notwendigen Verbesserungen im LULUCF-(Wald)-Sektor bieten zahlreiche Optionen zur Erfüllung von Verpflichtungen, die aus der EU-Wiederherstellungsverordnung (WVO) resultieren. Aufbauend auf Luick et al. (2025 a, b) ist zu fordern, dass bestmögliche Sektorkopplungen zwischen diesen beiden und auch weiteren Rechtsnormen realisiert werden, um multifunktionale Wirksamkeit und effiziente Mittelverwendung zu erreichen. Im Detail sind folgende Einzelziele zu verfolgen:

- Ein günstiger Erhaltungszustand der FFH-Waldlebensraumtypen (LRT) innerhalb der Natura-2000-Gebiete, aber bei Bedarf auch außerhalb (Art. 4 WVO), muss auch flexible Handlungsoptionen zulassen, die aus einer notwendigen Zieldiskussion (Klimawandeleffekte) resultieren – ohne die ambitionierten Zielsetzungen der FFH-Richtlinie zu schwächen.

- Die erforderliche Wiederherstellung von Habitaten der in Anh. II, IV und V FFH-RL genannten Arten und der wildlebenden Vogelarten nach Vogelschutz-Richtlinie sowie eine verbesserte Vernetzung der Habitate (Art. 4 WVO) können zur CO2-Speicherung beitragen. Dazu zählen beispielsweise Maßnahmen zu Wasserrückhalt und Wiedervernässung einschließlich der Revitalisierung von Waldmooren und aktiven Auenwäldern, die Steigerung von Alt- und Totholzvorräten, der Aufbau arten- und strukturreicher Mischwälder sowie die Ausweisung von Wildnisgebieten – allesamt Bausteine, welche zu einem günstigen Erhaltungszustand bestimmter Zielarten führen können.

- Zur generellen Zielerfüllung für Waldökosysteme (Art. 12 WVO) trägt einer der genannten Indikatoren direkt zum CO2-Speicherziel bei, nämlich der Vorrat an organischem Kohlenstoff. Der nachzuweisende Aufwärtstrend beim Index häufiger Waldvogelarten sowie die weiteren zur Wahl stehenden Indikatoren (stehendes und liegendes Totholz, Anteil der Wälder mit uneinheitlicher Altersstruktur, Waldvernetzung, Anteil der Wälder mit überwiegend heimischen Baumarten, Vielfalt der Baumarten) zahlen zusätzlich mehr oder weniger stark auf die LULUCF-Ziele ein.

- Somit ergeben sich starke Synergien auch durch Prozessschutz, also die Nutzungsaufgabe von Waldflächen, da diese sukzessive einen Kohlenstoffspeicher von längerer Beständigkeit aufbauen können und essenziell den geforderten guten Erhaltungszustand von vielen Arten und LRT sowie die genannten Wald-Indikatoren fördern. Die Debatte hierzu wird vielfach verkürzend geführt.

- Bodenschutz und die Regeneration von Waldböden als wichtigster Kohlenstoffspeicher in Waldökosystemen (BMEL 2019, Luick et al. 2021, 2022) mit verbesserten Ökosystemfunktionen bedürfen einer weitaus stärkeren Beachtung. Damit verknüpft sein muss ein verstärkter Wasserrückhalt in den Wäldern, der unter anderem natürliche Bodenfunktionen, Waldwachstum und Walderhalt in der Klimakrise, Quantität und Qualität der Wasserressourcen sowie die Biodiversität fördert.

- Die Bundeswaldinventur 4 zeigt, dass auch die Wälder in Deutschland mittlerweile eine Quelle für CO2 darstellen. Es besteht die Gefahr, dass dies auf lange Sicht so bleibt, wenn es nicht gelingt, die Stabilität und Resilienz im Klimawandel zu erhöhen. Damit ist das die Forstwirtschaft und Forstpolitik prägende Narrativ einer nachhaltigen Waldnutzung (es wird weniger Holz entnommen als nachwächst) infrage gestellt. Die praktischen Konsequenzen verlangen jetzt neue angepasste Waldbewirtschaftungs- und Holznutzungskonzepte.

- Holz ist eine wertvolle Ressource, die in erster Linie für stofflich hochwertige und langfristig CO2-speichernde Produkte genutzt werden muss. Es ist aus Klimaschutzgründen nicht vertretbar, dass in Deutschland schon jetzt die Hälfte des jährlichen Holzaufkommens energetisch zur Wärme- und zunehmend zur Stromproduktion direkt verbraucht wird. Die Normensetzungen zur „Klimaneutralität“ der energetischen Holznutzung müssen korrigiert werden.

- Die mittelfristig zur Erreichung der politischen gesetzten Klimaziele vorgesehenen Senkenleistungen des LULUCF-Sektors in Höhe von jährlich -25 Mio. t CO2 (bis 2030) und -40 Mio. t CO2 (bis 2040), die fast ausschließlich der Teilsektor Wald liefern sollte, müssen dann zusätzlich von anderen Sektoren erbracht werden.

- Die Verknüpfung von ambitioniert definierten politischen Setzungen für die LULUCF-Sektorziele mit den Maßnahmen zur Zielerreichung der EU-Wiederherstellungsverordnung bietet zahlreiche Synergien, die unbedingt zu nutzen sind.

AGDW (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände) (2025a): Forderungen der Waldbesitzer zur Bundestagswahl 2025. https://www.waldeigentuemer.de/bundestagswahl/

AGDW (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände) (2025b): Wald ist Klimaschützer. https://www.wald-ist-klimaschuetzer.de/

Biris, J.-A. (2017): Status of Romania’s Primary Forests. https://wilderness-society.org/wp-content/uploads/2017/11/The-Status-of-Romanias-Primary-Forests

BMEL (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft) (2018): Der Wald in Deutschland – ausgewählte Ergebnisse der dritten Bundeswaldinventur. https://www.bmel.de/DE/themen/wald/wald-in-deutschland/bundeswaldinventur.html

BMEL (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft) (2019): Die Ergebnisse der Kohlenstoffinventur 2017. https://www.bundeswaldinventur.de/kohlenstoffinventur-2017

BMEL (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (2023): Biokohle in der Pflanzenproduktion – Nutzen, Grenzen und Zielkonflikte. Standpunkt des Wissenschaftlichen Beirats für Düngungsfragen. https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ministerium/Beiraete/duengung/biokohle-pflanzenproduktion.pdf?__blob=publicationFile&v=3

BMEL (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft) (2024): Der Wald in Deutschland – ausgewählte Ergebnisse der vierten Bundeswaldinventur. https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/vierte-bundeswaldinventur.pdf?__blob=publicationFile&v=5

BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit) (2011): Erneuerbare Energien 2010 – Daten des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Entwicklung der erneuerbaren Energien in Deutschland im Jahr 2010 auf der Grundlage der Angaben der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat). https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publikation/long/4210.pdf

BMUV (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz) (2024): Die Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt 2030 (NBS 2030). https://www.bmuv.de/download/die-nationale-strategie-zur-biologischen-vielfalt-2030-nbs-2030

BMWK (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz) (2024a): Langfriststrategie Negativemissionen zum Umgang mit unvermeidbaren Restemissionen (LNe) – Eckpunkte. https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/E/240226-eckpunkte-negativemissionen.pdf?__blob=publicationFile&v=8

BMWK (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz) (2024b): Bundeskabinett beschließt Eckpunkte einer Carbon Management-Strategie und Gesetzentwurf zur Novelle des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes – Teil des heutigen Industriepakets des BMWK. https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2024/05/20240529-entscheidung-ccs-industrie-deutschland.html

BMWK (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz), BMEL (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft) & BMUV (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz) (2022): Eckpunkte für eine Nationale Biomassestrategie (NABIS). https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/nabis-eckpunktepapier-nationale-biomassestrategie.pdf?__blob=publicationFile&v=1

Bolte, A. (2022): Die Verfügbarkeit an Rohholz. In: 3. Deutscher Holzbau Kongress (DHK), 1.-2. Juni 2022, Berlin; Bauen mit Holz im urbanen Raum. Biel: Forum Holzbau, 261-265. https://www.researchgate.net/publication/365766689_Die_Verfugbarkeit_an_Rohholz

BVRDB (Berliner Vorschriften- und Rechtsprechungsdatenbank) (2024): Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (11. Senat AZ: 11 A 31/22, Entscheidungsdatum: 16.05.2024. https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/NJRE001587926

Camia, A., Giuntoli, J., Jonsson, R., Robert, N. + 6 authors (2022): The use of woody biomass for energy production in the EU. EUR 30548 EN, Publications Office of the European Union, Luxemburg, 182 p. DOI: 10.2760/831621, JRC122719

Ceccherini, G., Duveiller, G., Grassi, G., Lemoine, G. + 3 authors (2020): Abrupt increase in harvested forest area over Europe after 2015. Nature 583(7814), 72-77. DOI: 10.1038/s41586-020-2438-y

Cheng, K., Yang, H., Tao, S., Su, Y. + 12 authors (2024): Carbon storage through China’s planted forest expansion. Nature Communications Vol. 15, 4106. DOI: 10.1038/s41467-024-48546-0

Clarke, B., Otto, F., Smith, R.S., Harrington L. (2022): Extreme weather impacts of climate change: an attribution perspective. Environ. Res. Climate 1 012001. DOI: 10.1088/2752-5295/ac6e7d

DEPI (Deutsches Pellet Institut) (2024): Pelletproduktion. https://www.depi.de/pelletproduktion

DeStatis (Deutsches Statistisches Bundesamt) (2024): Weniger Schadholz aufgrund von Waldschäden: Holzeinschlag 2023 um 10,3 Prozent gesunken. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/04/PD24_154_41.html

Deutsche Bundesregierung (2017): Deutscher Bundestag Drucksache 18/13530 18. Wahlperiode 07.09.2017 Unterrichtung durch die Bundesregierung – Waldbericht der Bundesregierung 2017. https://dserver.bundestag.de/btd/18/135/1813530.pdf

Deutsche Bundesregierung (2023): Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz – WPG). https://www.gesetze-im-internet.de/wpg/WPG.pdf

Deutsche Bundesregierung (2024a): Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) – Zweites Gesetz zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes. https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2024/235/VO

Deutsche Bundesregierung (2024b): Klimaschutz, Wald und Nutzung von Holz. https://www.bmel.de/DE/themen/wald/waelder-weltweit/wald-holz-klimaverhandlungen.html

Deutscher Bundestag (2024a): Technikfolgenabschätzung (TA) Naturgemäßer Waldumbau in Zeiten des Klimawandels. Bericht des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung (18. Ausschuss) gemäß § 56a der Geschäftsordnung. Drucksache 20/14052 vom 04.12.2024. https://dserver.bundestag.de/btd/20/140/2014052.pdf

Deutscher Bundestag (2024b): Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes, Drucksache 20/11900. https://dserver.bundestag.de/btd/20/119/2011900.pdf

Deutscher Bundestag (2024c): Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes, Drucksache 20/11900. https://dserver.bundestag.de/btd/20/119/2011900.pdf

DF (Deutschlandfunk) (2023): China – Haben 2022 vier Millionen Hektar Wald gepflanzt. https://www.deutschlandfunk.de/china-haben-2022-vier-millionen-hektar-wald-gepflanzt-104.html

DNR (Deutscher Naturschutzring) (2024): Factsheet: Überarbeitung der LULUC-Verordnung – Wie will die EU Natur und Landschaft als CO2-Senke in ihre Klimaziele einbeziehen? https://www.dnr.de/sites/default/files/2023-09/2023-09-Factsheet-LULUCF.pdf

DUH (Deutsche Umwelthilfe) (2024): Durchbruch fürs Klima: Erstes Klimaurteil der Deutschen Umwelthilfe gegen die Bundesregierung rechtskräftig – Ampel zu sofortigen Maßnahmen im Landnutzungssektor verurteilt. https://www.duh.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/durchbruch-fuers-klima-erstes-klimaurteil-der-deutschen-umwelthilfe-gegen-die-bundesregierung-rechts/

DUH (Deutsche Umwelthilfe) (2025): Antrag auf Vollstreckung eines Urteils. https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Pressemitteilungen/Naturschutz/2025_OVGBB_Vollstreckungsantrag_geschw%C3%A4rzt.pdf

EC (European Commission) (2021c): European Climate Law. https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-climate-law_en

EC (European Commission) (2021d): Commission Staff Working Document: Sustainable carbon cycles for a 2050 climate-neutral EU Technical Assessment – Accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Sustainable Carbon Cycles. COM (2021) 800 final, SWD (2021) 450. https://climate.ec.europa.eu/system/files/2021-12/swd_2021_451_parts_1_to_3_en_0.pdf

EC (European Commission) (2023a): National energy and climate plans. https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/implementation-eu-countries/energy-and-climate-governance-and-reporting/national-energy-and-climate-plans_en

EC (European Commission) (2023b): Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Region: State of the Energy Union Report 2023 (pursuant to Regulation (EU) 2018/1999 on the Governance of the Energy Union and Climate Action. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_4581

EC (European Commission) (2023c): EU Renewable Energy Directive (RED III – Directive (EU) 2023/2413 of the European Parliament and of the Council of 18 October 2023 amending Directive (EU) 2018/2001, Regulation (EU) 2018/1999 and Directive 98/70/EC as regards the promotion of energy from renewable sources, and repealing Council Directive (EU) 2015/652. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302413

EC (European Commission) (2024a): Germany – Final updated NECP 2021-2030. https://commission.europa.eu/publications/germany-final-updated-necp-2021-2030-submitted-2024_en

EC (European Commission) (2024b): Biomass – Biomass for energy must be produced, processed and used in a sustainable and efficient way in order to optimise greenhouse gas emissions savings and maintain ecosystem services. https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/bioenergy/biomass_en

EEA (European Environmental Agency) (2025): Monitoring report on progress towards the 8th EAP objectives – 2024 edition. EEA report 01/2025. https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/monitoring-progress-towards-8th-eap-objectives

EFI (European Forest Institute) (2023): How have forest resources in the European Union developed? https://efi.int/forestquestions/q15

EMBER (2021): The cost of the Drax BECCS plant to UK consumers. https://ember-energy.org/latest-insights/cost-drax-beccs-plant/

ENVI (European Parliament's committee on Environment, Public Health and Food Safety) (2021): Carbon farming- Making agriculture fit for 2030. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695482/IPOL_STU(2021)695482_EN.pdf

ERK (Expertenrat für Klimafragen) (2025): Zweijahresgutachten 2024 – Gutachten zu bisherigen Entwicklungen der Treibhausgasemissionen, Trends der Jahresemissionsgesamtmengen und Jahresemissionsmengen sowie Wirksamkeit von Maßnahmen (gemäß § 12 Abs. 4 Bundes-Klimaschutzgesetz). https://www.expertenrat-klima.de. https://bscw.bund.de/pub/bscw.cgi/d315529602/ERK2025_Zweijahresgutachten-2024.pdf

Estoque, R.C., Dasgupta, R., Winkler, K, Avitabile + 6 authors (2022): Spatiotemporal pattern of global forest change over the past 60 years and the forest transition theory. Environ. Res. Lett. 17 (2022) 084022. DOI: 10.1088/1748-9326/ac7df5

EU (European Union) (2013): Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on a mechanism for monitoring and reporting greenhouse gas emissions and for reporting other information at national and Union level relevant to climate change and repealing Decision No 280/2004/EC. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0525

EU (European Union) (2018): Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry in the 2030 climate and energy framework, and amending Regulation (EU) No 525/2013 and Decision No 529/2013/EU. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0841

EU (European Union) (2023): Regulation (EU) 2023/839 of the European Parliament and of the of Council of 19 April 2023 amending Regulation (EU) 2018/841 as regards the scope, simplifying the reporting and compliance rules, and setting out the targets of the Member States for 2030, and Regulation (EU) 2018/1999 as regards improvement in monitoring, reporting, tracking of progress and review (LULUCF-regulation, land use, land use change and forestry). https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/839/oj

EU (European Union) (2024): Regulation (EU) 2024/1991 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2024 on nature restoration and amending Regulation (EU) 2022/869 (Text with EEA relevance). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1991&qid=1722240349976

EUROACTIV (2023): EU-Länder nutzen Brennholz, um Statistiken für Erneuerbare aufzublähen. https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/eu-laender-nutzen-brennholz-um-statistiken-fuer-erneuerbare-aufzublaehen/

European Council (2023): Fit for 55: reaching climate goals in the land use and forestry sectors. https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/fit-for-55-lulucf-land-use-land-use-change-and-forestry/

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) (2021): Forest Product Statistics. http://www.fao.org/forestry/statistics/en/

FAO (Food and Agriculture Organization & United Nations Environment Programme) & UNEP (United Nations Environmental Programme) (2020): The State of the World’s Forests 2020. Forests, biodiversity and people. Rome. https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/dfb12960-44ee-4ddc-95f7-bec93fbb141e/content

FNR (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe) (2024): Fakten zum Heizen mit Holz. https://heizen.fnr.de/heizen-mit-holz/fakten-zum-thema-holzenergie Forest Europe (2020): State of Europe’s Forests 2020. https://foresteurope.org/wp-content/uploads/2016/08/SoEF_2020.pdf

Friedlingstein, P., O'Sullivan, M., Jones, M.W., Andrew, R.M. +120 authors (2023): Global Carbon Budget 2023, Earth Syst. Sci. Data, 15, 5301–5369. https://essd.copernicus.org/articles/14/1917/2022/essd-14-1917-2022.html

Gensior, A., Drexler, S., Fuß, R. Stümer, W., Rüter, S. (2024): Treibhausgasemissionen durch Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF). https://www.thuenen.de/de/themenfelder/klima-und-luft/emissionsinventare-buchhaltung-fuer-den-klimaschutz/treibhausgas-emissionen-lulucf

Gensior, A., Drexler, S., Fuß, R. Stümer, W., Rüter, S. (2025): Treibhausgasemissionen durch Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF). https://www.thuenen.de/de/themenfelder/klima-und-luft/emissionsinventare-buchhaltung-fuer-den-klimaschutz/treibhausgas-emissionen-lulucf

GeoEM (Geoengineering Monitor) (2021): Bioenergy with Carbon Capture & Storage (BECCS). https://www.geoengineeringmonitor.org/wp-content/uploads/2021/04/beccs.pdf

GFW (Global Forest Watch) (2024): Global Forest Change 2000-2022. https://data.globalforestwatch.org/documents/941f17325a494ed78c4817f9bb20f33a/explore

GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) (2024): Wald-Fasziliät. https://www.giz.de/de/weltweit/84859.html

Grassi, G., Cescatti, A., Ceccherini, G. (2021): JRC study on harvested forest area: Resolving key misunderstandings. iForest – Biogeosciences & Forestry 13 (3). DOI: 10.3832/ifor0059-014

Hennenberg, K., Böttcher, H., Braungardt, S., Köhler, B. + 6 authors (2022): Aktuelle Nutzung und Förderung der Holzenergie Teilbericht zu den Projekten BioSINK und BioWISE (Hrsg. Umweltbundesamt). Climate Change 10/2022, 236 S. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2023-01-05_cc_12-2022_aktuelle_nutzung_und_foerderung_der_holzenergie.pdf

Hennenberg, K., Pfeiffer, M., Böttcher, H., Reise, J. (2024): Treibhausprojektionen für Deutschland – Kurzstudie zur Modellierung der THG-Bilanz der lebenden Bäume im Mit-Maßnahmen-Szenario (MMS) des Projektionsberichts. Umweltbundesamt (Hrsg.). https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/kurzstudie-zur-modellierung-der-thg-bilanz-der

IPPC (Intergovernmental Panel on Climate Change) (2021, 2022): Climate Change 2021 – Sixth Assessment Report – The Physical Science Basis. https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/.

Jones, M.W., Veraverbeke, S., Andela, N., Doerr, S.H. + 8 authors (2024): Global rise in forest fire emissions linked to climate change in the extratropics. Science 386, 6719. DOI: 10.1126/science.adl5889

Jost, S., Glasenapp, S., Jochem, D., Shmyhelska, L., Weimar, H. (2024): Holzaufkommen und verwendung in Deutschland – Entwicklung seit 2000 und Ausblick bis 2040. Thünen Working Paper 235. https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn067800.pdf

Klimareporter (2024a): Entwurf Nationale Biomassestrategie (NABIS) vom 06.02.2024. https://www.klimareporter.de/images/dokumente/2024/02/entwurf-nabis.pdf

Klimareporter (2024b): Entwurf BMWK Carbon Management Strategie (CMS) der Bundesregierung vom 11. September 2024. https://www.klimareporter.de/images/dokumente/2024/09/carbon-management-strategie-breg.pdf

Leturcq, P. (2013): Wood preservation (carbon sequestration) or wood burning (fossil-fuel substitution), which is better for mitigating climate change? Annals of Forest Science 71, 117–124. DOI: 10.1007/s13595-013-0269-9.

Leturcq, P. (2020): GHG displacement factors of harvested wood products: the myth of substitution. Scientific Reports 10, 20752. DOI: 10.1038/s41598-020-77527-8

Luick, R., Hennenberg, K., Leuschner, C., Grossmann, Jedicke, E., Schoof, N., Waldenspuhl, T. (2021): Primeval, natural and commercial forests in the context biodiversity and climate protection – Part 1: Functions for biodiversity and as carbon sinks and reservoirs. Naturschutz und Landschaftsplanung 53 (12), 12-25. DOI: 10.1399/NuL.2021.12.01.e

Luick, R., Hennenberg, K., Leuschner, C., Grossmann, Jedicke, E., Schoof, N., Waldenspuhl, T. (2022): Primeval, natural and commercial forests in the context biodiversity and climate protection – Part 2: Functions for biodiversity and as carbon sinks and reservoirs. Naturschutz und Landschaftsplanung 54 (1), 22-35. DOI: 10.1399/NuL.2022.12.02.e

Luick, R., Jedicke, E., Fartmann, T., Grossmann, M., Potthast, T. (2025a): Die EU-Verordnung über die Wiederherstellung der Natur. Hintergrund, Entstehung und Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens – ein Rückblick. Naturschutz und Landschaftsplanung 57 (3), 12-21. DOI: 10.1399/NuL.108632.

Luick, R., Jedicke, E., Fartmann, T., Großmann, M., Ibisch, P., Potthast, T., Settele, J. (2025b): Die Umsetzung der EU-Wiederherstellungsverordnung – inhaltliche Details, Fahrplan und kritische Reflexion. Naturschutz und Landschaftsplanung 57 (4), 16-29. DOI: 10.1399/NuL.119461.

Mann, D., Gohr, C., Blumröder, J.S., Ibisch, P.L. (2023): Does fragmentation contribute to the forest crisis in Germany? Frontiers in Forests and Global Change, 6, 1099460. DOI: 10.3389/ffgc.2023.1099460.

Mo, L., Zohner, C.M., Reich, P.B., Liang, J. +216 authors (2023): Integrated global assessment of the natural forest carbon potential. Nature 624, 92–101. DOI: org/10.1038/s41586-023-06723-z

Moomaw, W.R., Masino, S.A., Faison, E. K. (2019): Intact forests in the United States: Proforestation mitigates climate change and serves the greatest good. Frontiers in Forests and Global Change, 2, 449206. DOI: 10.3389/ffgc.2019.00027.

NABU, DUH, Robin Wood & Biofuelwatch (2023): Umrüstung des Onyx-Kohlekraftwerkes in Wilhelmshaven auf Holzverbrennung – Infopapier. https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/energie/biomasse/230317-nabu-infopapier-kraftwerk-onyx-wilhelmshaven.pdf

ONYX (2024): Kraftwerk Wilhelmshaven. https://www.onyx-power.com/de/standorte/kraftwerk-wilhelmshaven/

OWD (Our World in Data) (2024): Forest area. https://ourworldindata.org/forest-area

OWD (Our World in Data) (2025): Annual CO2 emissions from wildfires. https://ourworldindata.org/grapher/annual-carbon-dioxide-emissions

Palahí, M., Valbuena, R., Senf, C., Acil, N. + 29 authors (2021): Concerns about reported harvests in European forests. Nature 592, E15–E17. DOI: org/10.1038/s41586-021-03292-x

PFPI (Partnership for Policy Integrity) (2022): Burning up the carbon sink: How the EU’s forest biomass policy undermines climate mitigation, and how it can be reformed, 81 p. https://forestdefenders.eu/wp-content/uploads/2022/11/PFPI-Burning-up-the-carbon-sink-Nov-7-2022.pdf

Robin Wood (2023): Holzeinsatz in Pelletwerken und Holzkraftwerken in Ost- und Norddeutschland. https://www.robinwood.de/sites/default/files/20230903_Recherchebericht_Pelletwerke_Holzkraftwerke__0.pdf

Rock, R., Dunger, K., Rüter, S., Stümer, W. (2021): National Forestry Accounting Plan for Germany – annotated and revised edition. Thünen Working Paper 185, 44 p. https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn064291.pdf

Rohatyn, S., Yakir, D., Rotenberg, E., Carmel, Y. (2022): Limited climate change mitigation potential through forestation of the vast dryland regions. Science, V. 377, Issue 6613, 1436-143. DOI: 10.1126/science.abm9684

Sabatini, F.-M., Burrascano, S., Keeton, W.-S., Levers + 26 authors (2018): Where are Europe’s last primary forests? Diversity & Distributions. John Wiley & Sons Wileys Online Library 24 (10), 1426-1439. DOI: 10.1111/ddi.12778

Scheid, A., McDonald, H., Bognar, J., Lou Tremblay, L. (2023): Carbon farming co-benefits – Approaches to enhance and safeguard biodiversity. https://ieep.eu/wp-content/uploads/2023/01/Carbon-farming-co-benefits-Approaches-to-enhance-and-safeguard-biodiversity_IEEP-Ecologic-2023.pdf

Seo, B., Brown, C., Lee, H., Rounsevell, M. (2024): Bioenergy in Europe is unlikely to make a timely contribution to climate change targets. Environ. Res. Lett. 19, 044004. DOI: 10.1088/1748-9326/ad2d11.

SMC (Science Media Center) (2022): Aufforstung in Trockengebieten bringt wenig für den Klimaschutz. https://www.sciencemediacenter.de/angebote/22140

Spektrum (2023): Waldbrände nehmen weltweit zu. https://www.spektrum.de/news/feueroekologie-waldbraende-nehmen-weltweit-zu/2176251

SRU (Sachverständigenrat für Umweltfragen) (2024): CCS in Deutschland rechtlich auf unvermeidbare Restemissionen begrenzen: Stellungnahme zur KSpG-Novelle. https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/04_Stellungnahmen/2024_2028/2024_10_CCS.pdf?__blob=publicationFile&v=9

STATISTA (2024): Die Wälder der Erde. https://de.statista.com/themen/7066/waelder/

STATISTA (2025): Estimated annual carbon emissions from wildland fires worldwide from 2003 to 2023. https://www.statista.com/statistics/1270034/wildfire-carbon-emissions-worldwide/

Statistisches Bundesamt (DeStatis) (2024): Weniger Schadholz aufgrund von Waldschäden: Holzeinschlag 2023 um 10,3 Prozent gesunken. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/04/PD24_154_41.html

Sterman, J.D., Siegel, L., Rooney-Varga, J.N. (2018): Does replacing coal with wood lower CO2 emissions? Dynamic lifecycle analysis of wood bioenergy. Environ. Res. Lett. 13, 015007. DOI: 10.1088/1748-9326/aaa512.

TI (Thünen-Institut) (2024): Gesamtholzbilanz. Hg. v. Johann Heinrich von Thünen-Institut. https://www.thuenen.de/de/fachinstitute/waldwirtschaft/zahlen-fakten/holzbilanzen/gesamtholzbilanz

TI (Thünen-Institut) (2025): Von der Senke zur Quelle. https://www.thuenen.de/de/themenfelder/klima-und-luft/emissionsinventare-buchhaltung-fuer-den-klimaschutz/von-der-senke-zur-quelle

Tran, H., Juno, E., Arunachalam, S. (2023): Emissions of wood pelletization and bioenergy use in the United States. Renewable Energy 219 (2), 119536. DOI: 10.1016/j.renene.2023.119536.

UBA (Umweltbundesamt) (2016): Die Umweltauswirkungen der Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft (LULUCF) in einem zukünftigen Klimaschutzabkommen. Climate Change 32/2016, 126 S. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/publikationen/2016-11-15_lulucfpost2020_uba-abschlussbericht_final.pdf

UBA (Umweltbundesamt) (2023a): Projektionsbericht 2023 für Deutschland gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2018/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über das Governance-System für die Energieunion und für den Klimaschutz, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 663/2009 und (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie §10 (2) des Bundes-Klimaschutzgesetzes. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11850/publikationen/39_2023_cc_projektionsbericht_12_23.pdf

UBA (Umweltbundesamt) (2023b): Holzheizungen: Schlecht für Gesundheit und Klima. https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/emissionen-von-luftschadstoffen/quellen-der-luftschadstoffe/holzheizungen-schlecht-fuer-gesundheit-klima#undefined

UBA (Umweltbundesamt) (2024a): Treibhausgas-Projektionen 2024 – Ergebnisse kompakt. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11850/publikationen/thg-projektionen_2024_ergebnisse_kompakt.pdf

UBA (Umweltbundesamt) (2024b): Berichterstattung unter der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen 2024. Nationales Inventardokument zum deutschen Treibhausgasinventar 1990 – 2022. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11850/publikationen/38_2024_cc_berichterstattung_klimarahmenkonvention.pdf.

UBA (Umweltbundesamt) (2024c): Instrumente für die Treibhausgas-Projektionen 2025. https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/instrumente-fuer-die-treibhausgas-projektionen-2025

UBA (Umweltbundesamt) (2024d): Emissionen der Landnutzung, -änderung und Forstwirtschaft: Emissionen und Senken im Bereich Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF). https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/treibhausgas-emissionen-in-deutschland/emissionen-der-landnutzung-aenderung

UBA (Umweltbundesamt) (2024e): Erneuerbare Energien in Zahlen. https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/erneuerbare-energien-in-zahlen#uberblick

UBA (Umweltbundesamt) (2024f): Netto-null in 2045: Ausbau der Senken durch klimaresiliente Wälder und langlebige Holzprodukte: Ergebnisse sektorenweiter Szenarien zu Kohlenstoffspeichern in Wäldern und Holzprodukten im LULUCF-Sektor. https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/netto-null-in-2045-ausbau-der-senken-durch

UBA (Umweltbundesamt) (2024g): Nachhaltige Waldwirtschaft. https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/nachhaltige-waldwirtschaft#die-vielfaltigen-funktionen-des-waldes