Zum Einfluss von Bäumen und Oberflächenbelag auf das Mikroklima innerstädtischer Freiflächen

Abstracts

In der hier vorgestellten Studie wird der Einfluss von Baumschatten und Oberflächenbelag auf die Temperatur der bodennahen Luftschicht als einem Parameter des innerstädtischen Mikroklimas untersucht. Vor dem Hintergrund, dass immer mehr Menschen in Städten leben und dieser Bevölkerungsanteil in den kommenden Jahrzehnten noch zunehmen wird, gewinnt die Verbesserung der Umwelt und der Lebensbedingungen in Städten immer größere Bedeutung. Der Klimawandel macht viele mitteleuropäische Städte gerade während der heißen Sommermonate zu Hitzeinseln mit negativen Effekten auf die Menschen. Stadtbäume können das Mikroklima in Städten erheblich beeinflussen. Es wurden die Wirkungen von verschiedenen Baumarten auf die Beschattung und Kühlung verschiedener Oberflächen (Asphalt, Porphyr und Grasbedeckung) im urbanen Raum am Beispiel der Stadt Bozen in Südtirol (Norditalien) untersucht. Dabei zeigt sich, dass einfache Blatttypen und ein hoher Blattflächenindex sowie breite Kronen einen positiven Einfluss auf die Beschattung und die Kühlung der oberflächennahen Luft haben. Asphalt als Bodenbelag hat im Vergleich zu Porphyr und einer Grasbedeckung aufgrund seiner Wärmeeigenschaften den höchsten negativen Einfluss auf das Mikroklima. Bei solchen Oberflächenmaterialien sind Begrünungen mit Bäumen, die einen effizienten und lang andauernden Schatten spenden, besonders wichtig. Für den Untersuchungsraum in den Südalpen eignen sich hierfür besonders Maulbeerbaum, Linde und Trompetenbaum.

The influence of trees and surface cover on the microclimate of inner city open spaces – the example of Bolzano (South Tyrol, Italy)

In our study, we investigate the influence of tree shade and surface cover on the temperature of the air layer near the ground as a parameter of the urban microclimate. In view of the fact that more and more people live in cities, and that this proportion of the population will increase in the coming decades, improving the environment and living conditions in cities is increasingly important. Climate change is making many Central European cities heat islands with negative effects on people, especially during hot summer months. Urban trees can significantly influence the microclimate in cities. We investigate the effects of different tree species on the shading and cooling of different surfaces (asphalt, porphyry, and grass cover) in urban areas, using the example of Bolzano, South Tyrol (northern Italy). It is shown that simple leaf types and a high leaf-area index, as well as wide crowns, have a very positive influence on the shading and cooling of the near-surface air. Due to its thermal properties, a surface cover of asphalt has the greatest negative impact on the microclimate compared to porphyry and grass cover. With such surface materials, greening with trees that provide efficient and long-lasting shade is particularly important. For the study area in the Southern Alps, mulberry, lime, and Indian-bean-tree are particularly suitable.

- Veröffentlicht am

Eingereicht am 29. 02. 2020, angenommen am 22. 05. 2020

1 Einleitung

Bereits heute leben etwa 75 % der europäischen Bevölkerung in Städten (UN 2018). Damit kommt dem urbanen Siedlungsraum eine hohe Bedeutung im Hinblick auf die Lebensqualität, das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen zu (Fehr & Hornberg2018). Die vielfältigen Ökosystemleistungen der Stadtbegrünung und der spontanen Vegetation in Städten sind unbestritten (Kowariket al. 2016,Speak & Zerbe2019,Zerbe2019). Insbesondere Baumbestände oder „Stadtwälder“ als die Gesamtheit des städtischen Baumbestands (Konzept nachKonijnendijket al. 2006) können zu einer Diversifizierung der urbanen Ökosysteme, zur Erholung und zum gesundheitlichen Wohlbefinden, zur Kohlenstofffestlegung sowie zur Verbesserung des Stadtklimas beitragen (Livesleyet al. 2016).

Die qualitativen und quantitativen Veränderungen des Stadtklimas im Vergleich zum Umland sind gut untersucht (Kuttler1998). Insbesondere die Zentren größerer Städte weisen eine im Mittel um bis zu 6 oC höhere mittlere Jahrestemperatur auf (Oke1982), was während der heißen Sommermonate in Mitteleuropa zu dem Effekt von städtischen Hitzeinseln führen kann. So wurden während der Hitzewelle im Jahr 2003 in Europa etwa 40.000 Todesfälle verzeichnet (Smidet al. 2019), was die hohe Bedeutung von Kühlungseffekten, insbesondere des Stadtgrüns, unterstreicht (Abb. 1).

Sowohl die Oberflächenbeschaffenheit als auch die Ausprägung der Vegetation respektive Vegetationsbedeckung in Städten hat einen Einfluss auf das Mikroklima und damit auf das Temperaturempfinden der Menschen und die Aufenthaltsqualität in städtischen Freiräumen. Unterschiedliche Oberflächenmaterialien von Gebäuden und Straßen besitzen eine unterschiedliche Wärmekapazität, Wärmeleitfähigkeit und Strahlungsreflexion und damit einen differenzierenden Einfluss auf das Mikroklima (Taha1997, 2004). Stadtbäume modifizieren dieses Mikroklima über die Transpiration der Blätter und die Beschattung durch die Baumkronen (Matzarakiset al. 2007). Eine nachhaltige Stadtplanung oder Grünraumplanung in Städten kann damit sowohl mit der Modifikation von Oberflächenmaterialien im Hoch- und Tiefbau als auch durch die Wahl der Baumbepflanzungen das Wärmeempfinden und damit das Wohlbefinden der Stadtbewohner direkt und indirekt beeinflussen.

Obwohl die oben beschriebenen Prinzipien und kausalen Zusammenhänge wohl bekannt und gut untersucht sind (zum BeispielLindberg & Grimmond2011), mangelt es an Detailstudien zu unterschiedlichen Oberflächenbeschaffenheiten und dem Effekt unterschiedlicher Baumarten im innerstädtischen Freiraum auf das Mikroklima. Insbesondere die Differenzierung von biologischen Merkmalen ( biological traits ) der Bäume, wie beispielsweise der Blattfläche und Kronenstruktur, können für die Planung der Stadtbegrünung und die Verbesserung des Mikroklimas zielführend sein (zum BeispielLeuzingeret al. 2010,Lin & Lin2010). Beispielsweise stelltMcPherson(1984) mit einer Untersuchung in nordamerikanischen Städten fest, dass die Kronen der Baumart Gleditschie ( Gleditsia triacanthos L.) deutlich weniger Schatten als die Winter-Linde ( Tilia cordata Mill.) spenden. Hinzu kommen Einflussfaktoren wie die geografische Region und deren großklimatische Bedingungen sowie das Alter und die Vitalität der Bäume.

Vor diesem Hintergrund wurden verschiedene Baumarten und deren biologische Eigenschaften im Ökosystem Stadt mit ihrem Einfluss auf die Temperatur der bodennahen Luftschicht als einem Parameter des urbanen Mikroklimas untersucht. Besondere Berücksichtigung fand dabei der Einfluss unterschiedlicher Oberflächenmaterialien und -beschaffenheiten, namentlich Asphalt, Porphyr und Grasbedeckung. Damit sollten die folgenden Fragen beantworten werden:

1) In welchem Ausmaß wird die Temperatur der bodennahen Luftschicht – unter Berücksichtigung der oben genannten Beläge und Oberflächenbeschaffenheiten – durch die Beschattung der Stadtbäume beeinflusst?

2) Welche Blatteigenschaften und Kronenausprägung der untersuchten Bäume haben den höchsten Kühlungseffekt?

Die Ergebnisse und ihre Implikationen für die Praxis sollen ökologische Stadt- und städtische Grünraumplanung in ihrer Wahl von Straßenbelägen und Baumbepflanzungen unterstützen, auch um negative Effekte von Bäumen oder Baumbeständen (sogenannte ecosystem disservices ; vergleicheSpeak & Zerbe2019) zu vermeiden.

2 Untersuchungsgebiet

Die Untersuchungen wurden in der Stadt Bozen in der Autonomen Provinz Südtirol in den Südalpen (Norditalien) durchgeführt. Bozen ist die Hauptstadt von Südtirol mit einer Fläche von circa 50 km2und gut 100.000 Einwohnern. Die Klimadaten aus dem Zeitraum 1981–2011 weisen den Jahresdurchschnitt der Temperatur mit 13,0 °C und der Niederschläge mit etwa 700 mm aus (Autonome Provinz Südtirol 2012). Der kälteste Monat des Jahres ist der Januar mit einem Minimum von –4,1 °C und durchschnittlich 1,2 °C, der wärmste Monat ist der Juli mit einem Durchschnitt von 23,3 °C und einem mittleren Maximum von 30,3 °C. Extremwerte mit bis über +40 °C im Stadtgebiet werden während der Sommermonate Juli und August von den städtischen Klimamessstationen verzeichnet. In der hier dargestellten Untersuchung wurde im Sommer 2019 im Stadtzentrum ein absolutes Temperaturmaximum von 44 °C in der bodennahen Luftschicht gemessen. Die Stadt Bozen hat bezogen auf ihre Gesamtfläche einen Grünflächenanteil von 4 %, was etwa 20 m2pro Einwohner entspricht (Chiesura & Mirabile2012). Bozen verfügt über ein umfangreiches Baumkataster und die Zahl der Bäume auf öffentlichen Flächen wird mit ca. 12.000 angegeben (Russoet al. 2013).

3 Methoden

3.1 Untersuchungsdesign und -zeitraum

Die Feldmessungen wurden an klaren und windstillen Sommertagen zwischen 11 und 16 Uhr in der Vegetationsperiode des Jahres 2018 durchgeführt, um den maximalen Temperaturunterschied zwischen besonnten und beschatteten Flächen zu erfassen. Auf der Grundlage des Baumkatasters wurden vorbereitende Begehungen durchgeführt, um möglichst viele verschiedene Baumarten zu erfassen. Die drei Oberflächenarten wurden gewählt, weil (1) Asphalt weltweit mit der häufigste Bodenbelag im öffentlichen städtischen Raum ist, (2) vulkanischer Porphyr im Stadtgebiet Bozen häufig anzutreffen ist, da das Gestein den geologischen Untergrund in der unmittelbaren Umgebung der Stadt Bozen bildet (Peer1995) und (3) Grasbedeckung typisch für städtische Grünanlagen und Straßenränder ist. Die Stadtbäume mussten einzeln stehen, um den Einfluss einer Beschattung durch Häuser oder andere Bäume auszuschließen. Insgesamt wurden Messungen an 332 Bäumen durchgeführt, welche zu 85 Arten in 27 Pflanzenfamilien gehörten.

3.2 Temperaturmessungen

Die Temperatur wurde mit einer Wärmekamera (T640, FLIR Systems, USA) in einer Höhe von 1 m über der Bodenoberfläche (15 cm × 25 cm) gemessen. In einem Baumschatten wurden jeweils drei Aufnahmen gemacht, eine am westlichen Rand des Schattens, wo dieser die längste Zeit verweilte, eine im Zentrum des Schattens und eine am östlichen Rand. Damit wurden die Temperaturunterschiede aufgrund einer unterschiedlichen Beschattungsdauer erfasst. Eine Vergleichsmessung im vollen Sonnenlicht wurde in unmittelbarer Nähe auf dem gleichen Untergrund, der seit mindestens zwei Stunden nicht beschattet worden war, durchgeführt. Bei der Grasbedeckung wurde auf einen maximalen Deckungsgrad geachtet. Die Maximal- und Mitteltemperatur wurden mithilfe der FLIR-Software (2009) ausgewertet. Der Kühlungseffekt ( T) wurde als Differenz zwischen der mittleren Temperatur der Vergleichsfläche (ohne Beschattung beziehungsweise volle Besonnung) und der mittleren Temperatur der beschatteten Fläche berechnet. Da unter einigen Baumarten verschiedene Bodenbeläge auftraten, liegt ein T für insgesamt 1.005 Messungen vor.

3.3 Erfassung der Baumparameter und statistische Analyse

Indirekt wurde der Blattflächen-Index ( leaf-area index LAI) durch die Messung der durch die Baumkrone hindurchtretenden Sonnenstrahlung mit einem Accu PAR LP80-Zeptometer bestimmt und nach der Methode vonCampbell & Norman(1988) als LAIcept quantifiziert, ein Verfahren, das auch in anderen Untersuchungen Anwendung fand (zum BeispielArmsonet al. 2013). Neben der Artbestimmung im Gelände wurden der Brusthöhendurchmesser (BHD) sowie mit einem Hypsometer die Baumhöhe und der Kronendurchmesser erfasst (Abb. 2). Die Einschätzung der Vitalität der Baumkrone folgte den Empfehlungen von i-TREE ECO (2017). Die Gesamtheit der im Rahmen der vorliegenden Untersuchung erfassten Parameter ist mit den entsprechenden Erhebungs- und Analysemethoden in Tab. 1 dargestellt.

Die statistischen Analysen wurden mit dem Programm R (Version 3.5.1) durchgeführt (R Core Team 2015). T war hierbei die abhängige Variable, alle anderen die unabhängigen Variablen (Tab. 1). Für weitergehende Ausführungen zu den statistischen Verfahren sei aufSpeaket al. (2020) verwiesen.

4 Ergebnisse

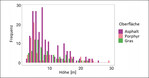

Das Wetter an den Messtagen war einheitlich, mit einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 1,46 ms–1, einer maximalen Sonnenstrahlung zwischen 748 und 909 Watt pro m2und einer mittleren Maximaltemperatur von 28,5 °C. Die Albedo über Asphalt und Porphyr war mit einem Wert von 0,22 im Mittel gleich. Die Höhe der Stadtbäume auf den untersuchten Probeflächen betrug meist weniger als 10 m (Abb. 3).

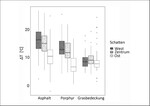

In Abb. 4 wird der Kühlungseffekt T der drei untersuchten Oberflächen aufgrund der Beschattung vergleichen. Dabei zeigt sich, dass am östlichen Rand der beschatteten Fläche die Abkühlung erwartungsgemäß am geringsten war, da hier die Bodenoberfläche am kürzesten beschattet ist. Dagegen ist die Abkühlung im Zentrum des Baumschattens und am westlichen Rand ähnlich und unterscheidet sich nicht signifikant für Gras (ANOVA; F = 2,78; p = 0,1) und Porphyr (F = 3,53; p = 0,06). Der Unterschied zu Asphalt hingegen war signifikant (F = 8,67; p = 0,003).

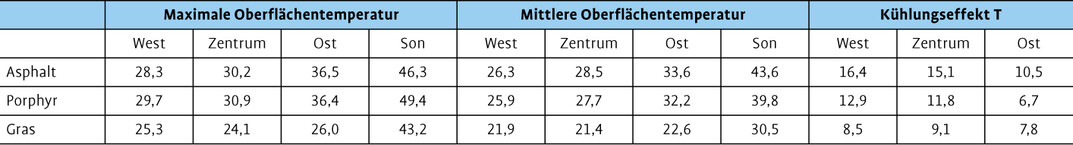

Generell wurde der höchste Kühlungseffekt T über Asphalt und der geringste über einer Grasbedeckung gemessen. Beispielsweise wurde der höchste Kühlungseffekt mit T = 26,8 °C um 14.00 Uhr über Asphalt unter einer 8 m hohen Hainbuche ( Carpinus betulus L.) mit einem LAIcept von 3,92 im westlichen Bereich des Baumschattens bei einer Kronenbreite von 6 m ermittelt. Tab. 2 stellt die mittlere Temperatur sowie die mittlere Maximaltemperatur über den drei untersuchten Oberflächentypen zusammen mit dem entsprechenden Kühlungseffekt T dar.

Abb. 5 zeigt den unterschiedlichen Kühlungseffekt T (die Daten wurden angepasst, um die Unterschiede der Messtage und Tageszeiten zu kompensieren; zur Vorgehensweise s.Speaket al. 2020) in Abhängigkeit von den erfassten Baumcharakteristika. Dabei zeigt sich beispielweise, dass einfache Blätter einen leicht höheren Kühlungseffekt aufweisen als zusammengesetzte. Nadelbäume haben den höchsten Kühlungseffekt im Vergleich zu Laubbäumen (für Porphyroberflächen statistisch signifikant: ANOVA mit F = 3,77, p = 0,01). Auch die Kronenstruktur hat einen erheblichen Einfluss auf den Kühlungseffekt, wobei säulenförmige Kronen (etwa von Cupressus sempervirens L.) einen wesentlich geringeren Effekt haben als Schirmkronen (etwa von Paulownia tomentosa [Thunb.] Steud.).

5 Diskussion

Die Ergebnisse der hier dargestellten Studie bestätigten ähnliche Untersuchungen im urbanen Raum, die belegen (Vaz Monteiroet al. 2019,Zhaoet al. 2018), dass der Baumschatten das Mikroklima und insbesondere die Lufttemperatur über verschiedenen Oberflächen während der maximalen Sonneneinstrahlung an Sommertagen erheblich senken kann. Hier spielen physikalische Prozesse wie Wärmestrahlung, -leitung und -strömung (Konvektion) eine Rolle. Im Zentrum und im westlichen Bereich des Schattens wird der maximale Kühlungseffekt T erreicht, wobei dieser über Asphalt am höchsten ist, gefolgt von Porphyr und Grasbedeckung mit einem durchschnittlichen T von 16,4, 12,9 beziehungsweise 8,5 °C. Für alle von uns untersuchten Oberflächen beträgt die durchschnittliche Differenz zur Maximaltemperatur etwa 19 °C, das entspricht einer mittleren Kühlung bei ca. 40 °C auf ca. 20 °C. Diese Temperaturabsenkung wirkt sich positiv auf die Stadtbewohner und deren Wärmeempfinden an Sommertagen aus (Barutiet al. 2019,Santamouris & Kolokotsa2016).

Die Unterschiede in der thermischen Reaktion von Asphalt und Porphyr sind auf die thermischen Eigenschaften der beiden Materialien zurückzuführen. Während bei einer durchschnittlichen Albedo von 0,22 (vergleiche auchSen & Roesler2016) die Reflexion der einfallenden kurzwelligen Strahlung auf Asphalt und Porphyr ähnlich ist, weist Porphyr mit etwa 3 W m–1 K–1eine wesentlich höhere Wärmeleitfähigkeit auf als Asphalt mit 0,75 W m–1 K–1(Okeet al. 2017), was einen höheren Kühlungseffekt bedeutet. Die Abkühlung über einer mit Gras bedeckten Fläche ist weniger ausgeprägt, da hier die Bodentemperatur ohnehin aufgrund von Evapotranspiration und Konvektion niedriger als über den versiegelten Oberflächen ist.

Neben den unterschiedlichen Auswirkungen von Oberflächenmaterialien auf das Mikroklima (hier mit besonderem Fokus auf die bodennahe Lufttemperatur) führen auch die Kronen- und Blatteigenschaften der Bäume zu unterschiedlichen Kühlungseffekten. Einfache Blatttypen (etwa bei Linde und Ahorn) zeigen einen höheren Kühlungseffekt als zusammengesetzte (etwa bei Schnurbaum und Esche), da letztere mehr Sonnenstrahlung durch die Krone lassen. Bei den Blattformen erwiesen sich besonders Nadeln als signifikant kühlend, insbesondere über Porphyr. Bei den Kronenformen zeigte die Schirmkrone eine in der Regel effizientere Kühlung gegenüber der Säulenform. Allerdings kehrt sich dies um, wenn die Bäume mit Säulenform ein besonders dichtes Blattwerk haben, wie zum Beispiel beim Riesenmammutbaum ( Sequoiadendron giganteum [Lindl.] J. Buchholz), sodass bei der Schattenwirkung zwischen Kronenform und Kronendichte differenziert werden muss. So weisen etwa die Kronen des Japanischen Schnurbaums ( Styphnolobium japonicum [L.] Schott) und der Himalaya-Zeder ( Cedrus deodara [Roxb. ex D. Don] G. Don) aufgrund der stufigen Kronenstruktur größere Lücken in der Krone auf, was zu einem fleckenförmigen Schattenwurf führt.McPherson & Dougherty(1989) weisen der Baumform im Hinblick auf die Schattenwirkung und die Energieeinsparung von Gebäuden eine höhere Bedeutung zu als der Kronendichte.

Interessanterweise zeigte sich in der hier dargestellten Studie, dass die Wuchshöhe der Bäume weniger wichtig für den Kühlungseffekt ist als die Breite der Baumkrone. Dies impliziert, dass bei Baumpflanzungen und beim Grünflächenmanagement im urbanen Bereich weniger auf die Wuchshöhe als auf Kronenstruktur und Blattflächen fokussiert werden sollte. So kann bei Bäumen mit einer breiten Krone und einem hohen Blattflächen-Index (LAI) bereits wenige Jahre nach einer Pflanzung ein hoher Kühlungseffekt der oberflächennahen Lufttemperatur erreicht werden (McPhersonet al. 2018). Einschränkend muss allerdings hinzugefügt werden, dass sich bei hohen Bäumen die Schattenfläche vergrößern kann.

Generell lässt sich feststellen, wie dies auch in anderen Untersuchungen belegt wird (Armsonet al. 2013), dass der Blattflächen-Index einer der wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kühlungseffekt auf mit Bäumen bestandenen urbanen Freiflächen ist, da dichtere Kronen (= höherer Blattflächen-Index) weniger Sonnenstrahlung zur Bodenoberfläche durchlassen. Während bei den Oberflächenmaterialien Asphalt und Porphyr die physikalischen Eigenschaften in Bezug auf den Wärmehaushalt relativ leicht modelliert werden können, ist dies bei grasbedeckten Flächen schwieriger, da hier die Wasserverfügbarkeit für die Pflanzen, die Bodenbedeckung, die Artenzusammensetzung und die Biomasseproduktion als Einflussfaktoren hinzukommen (Lindberg & Grimmond2011).

Die hier dargestellte Studie fokussierte auf einzeln stehende Bäume im Stadtgebiet, um Nebeneffekte etwa durch Hausmauern ausklammern zu können. Beispielsweise zeigen allerdingsFanet al. (2015), dass Baumgruppen einen stärkeren Kühlungseffekt aufweisen als fragmentierte Vegetationsbestände oder Einzelbäume (vergleiche auchDe Abreu-Harbichet al. 2015). Modelliert man die Blatt- und Kroneneigenschaften der Baumarten im Hinblick auf die generierten Kühlungseffekte (Speaket al. 2020), so lassen sich Ranglisten mit den am besten und am wenigsten geeigneten Baumarten erstellen, die eine Hilfe für die städtische Grünplanung darstellen. Demzufolge sind beispielsweise kleinere Exemplare des Maulbeerbaums ( Morus alba L.) und höherwüchsige Exemplare der Rotbuche ( Fagus sylvatica L.) günstig für die Schattenwirkung auf urbanen Freiflächen. Stufige Kronen mit größeren Lücken sowie Hängeformen (var. pendula ) sind hingegen weniger geeignet. Einige Beispiele von Baumarten mit unterschiedlicher Kronenstruktur sind in Abb. 6 dargestellt. Die Befunde bezüglich der Blatteigenschaften und Kronenstruktur von Baumarten mit Blick auf Schattenwirkung und Kühlungseffekt lassen sich in entsprechende Datenbanken zur Planung urbaner Baumbestände auf öffentlichen städtischen Grünflächen (zum Beispiel Citree;Vogtet al. 2017) einspeisen. Damit kann die positive Beeinflussung des städtischen Mikroklimas als Ökosystemleistung urbaner Wälder (Zerbe2019) spezifiziert werden.

Hinsichtlich der Temperatur der bodennahen Luftschicht als ein Parameter des städtischen Mikroklimas lassen sich folgende Einflussfaktoren differenzieren, die bei entsprechenden Planungen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität auf urbanen Freiräumen modifiziert werden können:

- Oberflächenbeläge beziehungsweise -materialien auf Straßen und Plätzen: Wann immer möglich, sollte eine Vegetationsbedeckung gegenüber einer vollständigen Versiegelung bevorzugt oder zumindest eine Mischstruktur aus künstlichen Deckmaterialien und Vegetation gewählt werden (Fokaideset al. 2016,Wenget al. 2007).

- Der Baumbestand auf urbanen Freiflächen lässt sich durch die Wahl der Baumarten mit deren entsprechenden biologischen Eigenschaften (etwa Blatt- und Kronenstruktur), das Management der Krone und Wuchshöhe und die Beeinflussung der Bestandsstruktur (etwa Einzelbäume, Baumgruppen) modifizieren (Lin & Lin2010, Wanget al. 2018). Im Untersuchungsraum der Südalpen eignen sich besonders Maulbeerbaum, Linde und Trompetenbaum zur Beschattung und Senkung der oberflächennahen Lufttemperatur während der Sommermonate.

Zudem zeigen Untersuchungen, dass sich die Temperatur von Freiflächen auch mit der Oberflächenstruktur nahegelegener Häuser zur Verbesserung der Mikroklimas von öffentlichen Plätzen beeinflussen lässt, so beispielsweise mit der Wahl entsprechender Baumaterialien und einer vertikalen Begrünung (Hoelscheret al. 2016,Priceet al. 2015).

Auch wenn mit unserer Studie prinzipiell Ergebnisse ähnlicher Studien bestätigt werden konnten, liegt der innovative Charakter der Untersuchungen einerseits in dem mit 85 Baumarten umfangreichen Artenspektrum und andererseits in den detaillierten Messungen der oberflächennahen Lufttemperaturen, was in diesem Umfang bisher selten realisiert worden ist. Die Aussagekraft von Modellen und Simulationen des Stadtklimas und des Wärmekomforts der Stadtbewohner wird mit der Zahl und dem Detaillierungsgrad von Messungen der biotischen (zum Beispiel Baumarten, Vegetation) und abiotischen (zum Beispiel der oberflächennahen Lufttemperatur über verschiedenen Belägen) Faktoren, die dort einfließen, optimiert. Dies betrifft zum Beispiel die Stadtklimamodelle ENVI-met (etwaRussoet al. 2016) oder RayMan (Matzarakiset al. 2007).

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter dem Webcode NuL2231 zur Verfügung.

Fazit für die Praxis

- Bei zunehmendem Anteil der Stadtbevölkerung weltweit und dem globalen Klimawandel mit dem Risiko der Überhitzung im Innenstadtraum kommt der Freiflächenbegrünung in Städten eine immer größere Bedeutung für die Beeinflussung des Mikroklimas zu.

- Verschiedene Baumarten und Wuchsformen haben unterschiedliche Auswirkungen auf die Beschattung und den Kühlungseffekt. Blattformen und Blattfläche sowie die Form der Baumkronen haben einen signifikanten Einfluss auf die Oberflächentemperatur von urbanen Freiflächen und damit auf das Wohlbefinden der Stadtbewohner. Schirmkronen und Nadelbäume wirken sich hierbei besonders positiv aus.

- Strategische Pflanzungen von Baumreihen oder -gruppen mit Arten, die eine dichte und breite Krone haben (etwa Linden) und den Tagesverlauf der Sonne beziehungsweise des Schattens berücksichtigen, können Freiflächen während der heißesten Stunden an Sommertagen kühl halten.

- Bei Oberflächenmaterialien wie zum Beispiel Asphalt, die sich in den heißen Sommermonaten tagsüber besonders stark aufheizen können, sind Begrünungen mit Bäumen, die einen effizienten und lang andauernden Schatten spenden, besonders wichtig. Im Untersuchungsraum der Südalpen eignen sich hierfür besonders Maulbeerbaum, Linde und Trompetenbaum.

Kontakt

Dr. Andrew Speak arbeitet als Postdoc an der Freien Universität Bozen und untersucht dort im Rahmen eines interdisziplinären Forschungsprojekts die Auswirkungen von Bäumen und ihren Kronen auf die Oberflächentemperatur und den thermischen Komfort auf urbanen Flächen. Promovierte 2003 an der University of Manchester (UK) in Geographie mit seiner Dissertation über die Bedeutung von begrünten Dächern in Städten für die Luftreinhaltung. Anschließend Forschungsaufenthalt in Polen, wo er die Ökosystemleistungen städtischer Kleingärten untersuchte.

Prof. Dr. Stefan Zerbe leitet die ArbeitsgruppeInterdisziplinäre Landschaftsökologie an der Freien Universität Bozen in Südtirol. Lehr- und Forschungsschwerpunkt in der Renaturierungsökologie und der Entwicklung nachhaltiger Landnutzungsstrategien. Bereits während seiner Tätigkeit am Institut für Ökologie an der TU Berlin (1989 bis 2005) Beschäftigung mit stadtökologischen Fragestellungen. Neben mehr als 250 wissenschaftlichen Publikationen Autor eines interdisziplinären Fachbuchs zur Ökosystemrenaturierung, in dem auch ausführlich urban-industrielle Standorte behandelt werden.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.